Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Molodaya Gvardiya Publishing House

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Serie: Живая история: Повседневная жизнь человечества

- Sprache: Russisch

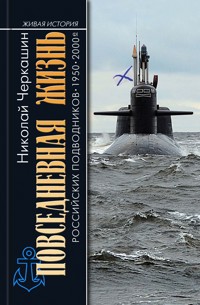

Выход в свет первого издания книги обусловила трагическая гибель в 2000 году современнейшего атомного подводного крейсера «Курск». Переиздание инициировано появлением новых материалов и исследований о вероятной причине его гибели, что и стало предметом подробного анализа и обсуждения. В книге рассказывается также о противостоянии российских и натовских подводных сил в глубинах Мирового океана, о непревзойденных до сих пор рекордных достижениях наших подводников, жизнь которых полна экстремальных ситуаций, героики, а порой и трагизма. В книгу включены уникальные фотографии из личных архивов подводников.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 660

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

ИНФОРМАЦИЯОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Издание второе, переработанное и дополненное

Серийное оформление Сергея ЛЮБАЕВА

Черкашин Н. А.

Повседневная жизнь российских подводников. 1950—2000-е: В отсеках Холодной войны / Николай Черкашин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Молодая гвардия, 2022. — (Живая история: Повседневная жизнь человечества).

ISBN 978-5-235-04787-7

Выход в свет первого издания книги обусловила трагическая гибель в 2000 году современнейшего атомного подводного крейсера «Курск». Переиздание инициировано появлением новых материалов и исследований о вероятной причине его гибели, что и стало предметом подробного анализа и обсуждения. В книге рассказывается также о противостоянии российских и натовских подводных сил в глубинах Мирового океана, о непревзойденных до сих пор рекордных достижениях наших подводников, жизнь которых полна экстремальных ситуаций, героики, а порой и трагизма. В книгу включены уникальные фотографии из личных архивов подводников.

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

16+

© Черкашин Н. А., 2022

© Издательство АО «Молодая гвардия», художественное оформление, 2022

От издательства

Автор, в прошлом офицер-подводник, капитан 1-го ранга, служивший на Северном флоте, написал немало интересных и достоверных книг о жизни и службе военных моряков.

«Историкам, психологам, аналитикам еще предстоит объяснить, почему в двадцатом веке российский флот устремился в подводное пространство и там, в виде великой подводной армады, обрел свое главное морское могущество — небывалое за триста лет отечественного военного мореплавания, — утверждает адмирал флота Владимир Николаевич Чернавин в предисловии к одной из книг Николая Черкашина. — Ни одна великая морская держава не имела такого подводного флота, как Советское государство в годы холодной войны, — ни по числу кораблей, ни по скорости подводного хода, ни по глубине погружения, ни по выносливости экипажей. Можно сколько угодно осуждать советский флот за его “агрессивность”, но не надо забывать, что у каждого времени есть своя военная логика. И в логике противостояния с мировыми морскими державами сильный океанский ракетно-ядерный флот был для СССР исторической неизбежностью. Он и теперь после многолетнего варварского “реформирования” остается вторым флотом мира по своей ударной ракетно-ядерной мощи».

Уникальность этого издания в том, что все фотографии взяты из личных архивов командиров подводных лодок, из семейных альбомов моряков-подводников. Жизнь в отсеках Холодной войны запечатлена на них без парада и ретуши — такой, какой была на самом деле. На сбор таких фотодокументов у Николая Черкашина ушло немало лет. С ноутбуком и сканером разъезжал он по городам-гаваням, где жили и живут моряки — от Североморска до Владивостока, от Камчатки до Севастополя...

Снимки дополнены рассказами участников экстремальных, а порой драматических событий. Они были записаны на магнитную ленту и расшифрованы в процессе работы над книгой.

К чести автора, следует отметить, что он пишет не просто хронику будней подводников, но представляет нам ее в виде панорамной летописи, вобравшей в себя более полувека Холодной войны в Мировом океане. Он делает это как историк, разбивая ее на этапы и периоды, предваряя каждый раздел точным авторским резюме.

Кто-то из энтузиастов подсчитал, что за ХХ век в России (и в СССР) было построено 1027 подводных лодок. Из них погибло 115 единиц: 89 — в ходе войн, 13 — в мирное предвоенное время и столько же — в послевоенные годы. Десятки тысяч моряков прошли через отсеки субмарин. Сотни остались в них навсегда. Но что мы знаем о них, об их службе? Что мы знаем об этой подводной России? Трагедия атомного подводного крейсера «Курск» вольно или невольно вызвала в российском обществе интерес к своему подводному флоту, вызвала к жизни и эту книгу.

Памяти экипажа атомного подводного крейсера «Курск»

Все наши дела ниспровергнутся, ежели флот истратится.

Петр I

Ты вверг меня в глубину, в сердце моря, и потоки окружили меня, все воды Твои и волны Твои проходили надо мною.

Иона 2:4

…В железо вошла душа его.

Псалтирь. Псалом 104 (18)

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ДУЭЛЬ ПЕРИСКОПОВ

В мирные — послевоенные — годы подводников и подводных лодок в России погибло больше, чем в Русско-японскую, Первую мировую, Гражданскую, советско-финляндскую войны, вместе взятые. Что же это за такие «мирные» годы? Есть у них более жесткое и точное название — Холодная война в Мировом океане. Именно так — с прописной буквы и без кавычек пишут эти слова американцы. А они знают в этом толк.

Для подводников Северного и Тихоокеанского флотов, четверть века уходивших на боевое патрулирование с ядерным боезапасом на борту в Атлантику и Средиземное море, в Индийский и Великий океаны, она и в самом деле была войной — с таранами, взрывами, пожарами, с затонувшими кораблями и братскими могилами погибших экипажей.

В ходе этой необъявленной, но тем не менее реальной до сводок многочисленных жертв войны мы потеряли пять атомных и шесть дизельных подводных лодок. Теряли и теряют свои корабли и флоты противостоящих стран...

«Активная фаза противостояния сверхдержав на океанском театре» — это по-научному, а проще — Холодная война в океане началась, пожалуй, в августе 1958 года, когда советские подводные лодки впервые за всю историю Страны Советов вошли в Средиземное море. Четыре «эски» — субмарины среднего водоизмещения типа «С» (613-й проект) — ошвартовались по договоренности с албанским правительством в заливе Влёра. Через год их стало уже двенадцать — полноценная бригада.

Глава 1

История первая. Год 1959-й. В перископе — крейсер Эйзенхауэра

Два часа советская подводная лодка С-360 держала на прицеле американский крейсер «Де-Мойн» с президентом США Д. Эйзенхауэром на борту, держала скрытно — на дистанции торпедного залпа. С этого острого эпизода началась для нас сорокалетняя Холодная война в Мировом океане... Одни рассказывали эту историю как флотскую байку — почти анекдот из серии «...и тут всплывает русская подлодка», другие — как героическую легенду. Но вот счастливый случай свел меня с главным героем того достопамятного похода — бывшим командиром подводной лодки С-360, тогда капитаном 3-го ранга, а теперь контр-адмиралом Валентином Степановичем Козловым, уроженцем рязанского города Гусь-Хрустальный. Вот все как было — из первых уст...

Контр-адмирал Валентин Козлов:

«В 1958 году по договоренности с правительством Албании бригада советских подводных лодок перешла с Балтики в Средиземное море и стала базироваться на албанский порт Влёра. Интересно, что на наших флагштоках развевались албанские же флаги — красные, с черным двуглавым орлом, который весьма резал глаз нашим политработникам... Мне было тридцать лет, и я носил тогда еще золотые погоны капитана 3-го ранга... Перед тем как получить в командование среднюю подводную лодку С-360, немало послужил и на Черном море, и на Камчатке, и на Балтике... В декабре 1959 года я получил боевое распоряжение: скрытно покинуть гавань и пройти на запад до Гибралтара, ведя разведку деятельности 6-го флота США, а также других военно-морских сил НАТО. План похода разрабатывался под руководством командира нашей 40-й бригады капитана 1-го ранга С. Г. Егорова. План утвердили “в верхах”, предписав мне соблюдать четырехчасовой режим связи, чреватый многими неожиданностями для экипажа подводного корабля.

Полагаясь на мой командирский опыт, комбриг решил не посылать со мной старшего начальника на поход и разрешил мне действовать в случае непредвиденных ситуаций на свой страх и риск.

Из базы мы выходили ночью. Едва отойдя от причала, сразу же погрузились и легли на заданный курс, благо глубины Влёрского залива — до 50 метров — позволяли нам выходить в открытое море в подводном положении. Судя по всему, противолодочные силы НАТО, державшие под постоянным контролем все передвижения наших кораблей, не засекли выхода С-360, и вскоре мы проскользнули через пролив Отранто в оживленный район Средиземного моря. Здесь проходили основные судоходные линии, а вблизи располагались военно-морские полигоны натовских стран. Появление советских подводных лодок в здешних водах никак не укладывалось в доктрину Эйзенхауэра о безраздельном господстве США в Средиземном море. Поэтому силы 6-го флота были приведены в повышенную готовность. Мы поняли это при первом же подвсплытии на сеанс связи: мои радиометристы были удивлены тем, что поисковые локаторы работали по всему горизонту. Особенно опасными были для нас противолодочные самолеты типа “Орион” и “Нептун”, которые патрулировали большую часть Средиземноморья. К тому же в Тирренском море шли учения авианосной ударной группы США. Так что “тактический фон” нашего похода был самый неблагоприятный. К этому надо добавить изнурительную жару, которая стояла во всех отсеках С-360 из-за высокой температуры забортной воды и отсутствия каких-либо средств охлаждения воздуха. Атмосфера в отсеках напоминала предбанник, а дизельный и электромоторные отсеки и вовсе походили на парилку. Боевые смены выходили на вахты в трусах с вафельным полотенцем на шее — пот вытирать. Дело было не только в жаре. Конструкция РДП — устройства для подачи воздуха дизелям в подводном положении — допускала весьма опасное соседство труб газовыхлопа и воздухозабора — это потом уже обе системы были разнесены друг от друга. А тогда выхлопные газы от работающих дизелей попадали в отсеки через шахты подачи воздуха, поэтому при длительном движении на перископной глубине подводники дышали такой адской смесью, что многие просто угорали, но даже в полуотравленном состоянии продолжали нести вахты.

Флагманский врач майор медицинской службы Рогалев вместе с нашим лодочным доктором ходили по отсекам, замеряли допотопными приборами состав воздуха, что-то записывали, вероятно, для уточнения условий обитаемости... Дней через десять мы уже боролись с потницей и прочими кожными напастями. Последствия от жизни в такой “среде обитания” многие из нашего экипажа, в том числе и я сам, прочувствовали уже после похода...

В очередной радиограмме, полученной нами из Центра, сообщалась информация о переходе из Афин во Францию отряда боевых кораблей США во главе с флагманом 6-го флота крейсером “Де-Мойн”. Покорпев над картой, мы вместе с опытным штурманом старшим лейтенантом Р. Корелиным прикинули время и место возможной встречи. По расчетам выходило, что наши курсы пересекутся в пространстве между островом Мальта и побережьем Туниса. Расчеты частично оправдались, и на другой день наши гидроакустики обнаружили шумы винтов отряда американских кораблей.

Тунисский пролив вообще непрост для плавания, а для подводного — в особенности. Здесь с юга простирается обширная материковая отмель, имеются банки и рифы, почти посередине пролива возвышается серой глыбой большой остров Пантеллерия. В этой коварной теснине нам предстояло не просто расходиться с целью, а сближаться с ней, да не с одной, а со многими, увертываться, следить, маневрировать по всем канонам торпедной атаки. Я решил выявить главную цель и объявил “боевую тревогу”. Правда, тогда я еще не знал, что на борту “Де-Мойна” находится президент США Эйзенхауэр, возвращавшийся после визита в Грецию. Едва мои акустики успели выявить шумы шести кораблей, а я определить их курс и скорость, как обозначился поворот походного ордера. Наша подводная лодка оказалась почти в его центре. И в это время (молодцы акустики!) “нащупали” главную цель — крейсер! Позиция для торпедной атаки складывалась настолько благоприятно, что в боевой обстановке она наверняка бы увенчалась успехом, а пока, после условного “пли”, мы лишь записали на пленку характерный шум крейсерских винтов. Почти два часа вели мы слежение за флагманским кораблем, пока шумы отряда не стали стихать в наушниках гидроакустика. Они ушли, а я, подготовив шифровку для радиограммы, решил подвсплыть под перископ.

С волнением припал к окуляру и, как только лучик света пробился через захлестываемую водой головку перископа, сразу же разглядел большой силуэт эсминца или фрегата, да так близко! Понял: стоит без хода! Скомандовал: “Заполнить быструю! Боцман, ныряй на глубину!” Не успели ответить акустики на мой запрос, как в сторону лодки посыпался “горох” эхопосылок. Работал мощный гидролокатор. Нас засекли!

Потом уже в спокойной обстановке мы анализировали, как и почему лодка была обнаружена, но в те первые минуты ситуация была аховая! Весь акустический горизонт был забит шумами преследователей. Трое суток мы уклонялись, как учили и как могли. Ясно было одно: появление неизвестной подводной лодки вблизи флагманского корабля, да еще и с президентом на борту — весьма озадачило американских адмиралов. В помощь надводным противолодочным силам они бросили всю свою патрульную авиацию. В Тунисском и Мальтийском проливах была развернута массированная поисковая операция. Посоветовавшись со старпомом, капитан-лейтенантом Соколовым (впоследствии он командовал атомоходом), и штурманом, мы решили изменить предписанный нам маршрут возвращения лодки — оставить проливы к северу и отказаться от подвсплытий на очередные сеансы связи.

На всю жизнь врезались мне в память экзотические названия островов — Линоса, Лампедуза, за которыми после многих попыток нам удалось наконец оторваться от преследователей. Опытные механики — старшие лейтенанты А. Скачков и В. Пятак смогли в очень короткие промежутки подзаряжать аккумуляторы, не щадя при этом “здоровье” батареи. И конечно же, выручала слаженность в действиях всего экипажа. Сколько бы ни всплывали “под РДП” — (режим “работа дизеля под водой”), как бы срочно ни уходили на глубину, все работали как черти, не допустив ни одного сбоя... Хотя однажды мотористы, валившиеся с ног от усталости, допустили ошибку, которая едва не стала роковой: при срочном погружении они не успели задраить шахту подачи воздуха дизелям, и в пятый отсек хлынули тонны забортной воды... К счастью, успели вовремя перекрыть широкогорлую трубу. Спустя три года подобная же оплошность стоила жизни всему экипажу североморской подводной лодки С-80, которой командовал мой друг Анатолий Ситарчик. Да и подводный наш ракетоносец К-129 принял свою смерть именно в таком же режиме движения — под РДП. Мы же, не осознавая тогда до конца весь риск подобного хода, шли едва ли не сутками, выставив над водой свою “дыхательную трубу”. Бог миловал...

Американцы искали нас много севернее тех мест, где мы находились, руководствуясь шаблонными представлениями о вероятных действиях советских подводников. К исходу третьих суток мы убедились, что наш замысел удался, и наконец-то передали радиограмму о возвращении в базу... Мы всплыли во Влёрском заливе почти там же, где и погрузились. Однако верхний рубочный люк никак не отдраивался — его стальная крышка прикипела к комингсу после месячного пребывания в соленой воде. Нам пришлось немало поорудовать кувалдой, прежде чем удалось увидеть белый свет и вдохнуть свежего воздуха.

К сожалению, сколь-нибудь организованного отдыха нашему экипажу, вернувшемуся после таких передряг, не предоставили. Моряки довольствовались “сном до упаду” да горяченьким душем, семейные офицеры — домашним уютом. Я же все это время корпел со своими заместителями над отчетом о походе. На душе скребли кошки. Реакция московского начальства на факт обнаружения нашей лодки американскими силами ПЛО была весьма суровой. Для объяснений в Москву был вызван комбриг — капитан 1-го ранга С. Егоров. Позже он рассказывал, как гневалось штабное начальство и как министр обороны дал указание снять командира С-360, то есть меня, с должности. С тем бы и улетел обратно комбриг — его объяснения об особой обстановке в Средиземном море никем всерьез не принимались, но неожиданное спасение пришло от самого Никиты Сергеевича Хрущева. Из иностранных источников ему стало известно, как неуютно почувствовал себя президент Эйзенхауэр, когда вблизи его крейсера оказалась иностранная подлодка, да еще, как выяснилось, советская!

Никита Сергеевич пришел от такой информации в доброе расположение духа и повелел достойно отметить подводников. Вскоре я получил назначение на должность заместителя командира 40-й бригады подлодок. Вот уж поистине непредсказуема судьба морская! На память о той встрече с Эйзенхауэром остался рубец на сердце — от токсического миокардита, который я перенес в походе».

Этому военному приключению более полувека. Оно уже давно стало фактом нашей новейшей истории... Но как созвучно оно нынешним событиям на Балканах и очередному контрапункту российско-американских отношений. И еще один грустный вывод: как мало мы знаем и потому как мало мы ценим наших воистину национальных героев.

Перископ советской подлодки на дистанции торпедного залпа от президентского корабля вызвал шок в Пентагоне. Там никто не ожидал, что советский флот столь дерзко обозначит свое присутствие в регионе, который американцы привыкли считать своим «большим теплым озером», вторым Мичиганом. Однако советский флот зубами вцепился в «чашу трех континентов», в которой полтора века назад победно реяли синекрестные флаги Ушакова и Сенявина.

Второе наше столкновение в морях до сих пор помнит весь мир — Карибский кризис.

Осень 1962 года... Четыре советские дизельные подводные лодки (Б-4, Б-36, Б-59 и Б-130) пришли в Карибское море с Севера, чтобы прикрывать переброску наших ракет на Кубу. Американский флот взял остров в плотную морскую блокаду. Международная обстановка резко накалилась...

Глава 2

История вторая. Год 1962-й. «Остановить нас могла только смерть!»

...И когда под дулами американских крейсеров всплыла в ярко-синих волнах Саргассова моря черная рубка подводной лодки, ободранная до кровавых подтеков сурика, все, кто был на палубах, увидели, как на рубку вылез неимоверно худой — в одних трусах — человек, бледный как картофель из погреба, весь в зеленых пятнах. Шатаясь под ветром, он с трудом вскарабкался на мостик и, опираясь на древко, развернул бело-синее полотнище Военно-морского флага СССР.

Идет война холодная, секретная война!

Самой яростной, самой опасной схваткой советского и американского флотов за все десятилетия холодной войны была та, что разыгралась поздней осенью 1962 года.

Немного о предыстории событий.

Со времен атомных взрывов в Хиросиме и Нагасаки «ястребы» США разрабатывали планы превентивного ракетно-ядерного удара по выбранным целям на территории СССР. С каждым годом число таких целей росло. Планы планами, но американцы делали реальные шаги, чтобы планы стали явью: сначала они разместили ракетно-ядерные комплексы «Першинг» в Западной Германии. Время подлета к нашим границам — двенадцать минут! Затем разместили такие же комплексы в Италии. Конец терпению правительства Советского Союза положил беспрецедентно наглый и опасный шаг: американцы разместили свои ракеты в Турции, причем рядом с границами СССР. Время подлета ракет к Москве сократилось вдвое. В Пентагоне эту акцию назвали «кольтом, приставленным к виску Кремля». Это был вызов!

И тогда руководство СССР решило показать американцам, что значит жить под постоянным страхом внезапного ракетно-ядерного удара. Для этого в начале 1962 года Хрущев приказал разместить ракеты на территории Кубы. Ответ был адекватным: подлетное время советских ракет к Вашингтону было почти таким же, как и американских к Москве. Это был «кубинский кольт», приставленный к затылку Пентагона. Тогда США объявили морскую блокаду Кубы и преградили путь советским кораблям, идущим в Гавану... Мир повис на волоске...

В ответ на морскую блокаду Кубы Хрущев приказал бросить в Карибское море подводные лодки. В случае перехвата советских судов американскими кораблями они должны были нанести по ним удар из-под воды.

То, что в Саргассовом море внезапно появились советские подводные лодки, можно было отнести к мистическим чудесам Бермудского треугольника. Но они возникли там как раз в самый напряженный момент военного противостояния. На дьявольских шахматах холодной войны внезапно появились новые фигуры: Б-59, Б-130, Б-36 и Б-4.

Пентагон был в шоке! Как и откуда посреди Атлантического флота США появились советские подводные лодки, да еще с атомными торпедами на борту? Они всплывали неподалеку от американских авианосцев, которых ничто бы не защитило, если бы советские командиры выпустили свои торпеды с ядерными боеголовками. Шок был не меньший, чем от советских ракет на Кубе. Как прошли они незамеченными в морскую вотчину США?! Почему о их выходе разведагентура США на Северном флоте ничего не сообщила? Как русским удалось скрытно преодолеть все противолодочные рубежи: мыс Нордкап — остров Медвежий, Фареро-Исландское заграждение, пройти через все подводные системы наблюдения, в которые были вложены миллиарды долларов? И все впустую: вот они — «рашн сабмаринс» во всей своей грозной красе — посреди Саргассова моря, у входа в Карибы! Одна, вторая, третья, четвертая... Да сколько их там еще?!

Подлодки всплывали одна за одной, вызывая ярость и ужас... На них, дрейфующих в окружении американских кораблей, пикировали самолеты, вспарывая море пушечными трассами, им играли издевательские марши, орали в мегафоны проклятия, угрозы...

Вспоминает родной брат американского президента Роберт Кеннеди: «Утром 27 октября президенту было доложено об обнаружении советской подводной лодки. Это очень обеспокоило всех. Я думаю, эти несколько минут стали тяжелым временем для президента. Он спросил: “Можем ли мы избежать этой первой встречи с русской подлодкой? Все что угодно, только не это!”»

Кремль тоже пребывал в шоке. Почему командиры подводных лодок, нарушая скрытность, стали всплывать на виду у американских кораблей? Что это — измена? Попытка спасти себя ценой позора? Разве атомные подводные лодки всплывают на виду у вероятного противника? Кто позволил им такие демарши?

Генсек и министр обороны были уверены, что в зону конфликта ушли подводные атомные крейсеры. Но единственный пока что на флоте ракетоносец К-19 находился после тяжелейшей аварии с реактором в ремонте, а все остальные атомарины только-только вводились в строй. Выбор главкома пал на Четвертую эскадру дизельных подводных лодок в Полярном. А там нашли, что лучше всего к реальным боевым действиям готова 69-я бригада, точнее, ее ядро в составе больших торпедных субмарин Б-4, Б-36, Б-59 и Б-130 — «букашек», как называли их моряки по литере «Б».

Это была самая настоящая авантюра, вызванная обстоятельствами почти что военного времени: направить подводные лодки, приспособленные к условиям Арктики, в жаркие тропические моря, — все равно что перебросить пингвинов на выживание в Африку. Все равно что соваться в воду, не зная броду. А «брода» в тех неведомых водах не знал никто, даже родимая гидрографическая служба. Еще ни одна советская субмарина не взрезала своими винтами глубины клятого Бермудского треугольника, не бороздила полное мрачных легенд Саргассово море, не форсировала забитые рифами проливы между Багамскими островами. Но самое главное, что и военная наша разведка не знала толком, какие ловушки противолодочной обороны США приуготовлены на случай большой войны. Никто не знал, сколько противолодочных авианосцев и других кораблей бросит Пентагон на поиск советских лодок. Шли в неведомое...

Напрягало нервы и то, что впервые подводники брали с собой в дальний поход торпеды с ядерными зарядами — по одной на каждую лодку.

В самый последний момент новоиспеченный контр-адмирал, командир 69-й бригады, слег в госпиталь. Его военный опыт четко просчитывал: шансов на успех нет. И тогда флагманом почти обреченной четверки назначили капитана 1-го ранга Виталия Агафонова.

— Есть! — ответил Агафонов и командиру эскадры, и командующему Северным флотом на слова о «важном задании партии и правительства». Особо раздумывать было некогда. На сборы в родном Полярном и расчеты с береговой базой начальство отпустило два часа.

Виталий Наумович Агафонов только что отметил свое сорокалетие. Этот спокойный, рассудительный и хваткий мужичок из вятских крестьян доставил президенту Кеннеди, может быть, самую острую головную боль. Во всяком случае, много дней кряду американский президент сообщал по телевидению своему народу о ходе большой охоты за «красными октябрями». Вместо четырех русских лодок Кеннеди и его адмиралы насчитали пять...

«Были сборы недолги...»

Сборы в поход были недолги и по-особому секретны. Никто, включая и командиров подлодок, не знал конечной точки маршрута.

Капитан 1-го ранга Виктор Ильич Паршин тогда был инженер-капитан-лейтенантом, механиком подводной лодки Б-130. Я приехал к нему в Балашиху. Он рассказывал:

«Нам сказали, что мы пойдем на Камчатку. Для пущей убедительности на причалы, у которых стояли лодки, стали выгружать валенки, тулупы, зимние шапки (зимой на Камчатке холодно). Более того, все “камчатские” лодки были выведены из Полярного в укромную бухту Сайда, из которой можно выйти в открытое море. Даже штурманы не знали, куда именно, в какой порт пойдут их подводные корабли — им выдали полный комплект карт на весь океан и пояснили: когда выйдете в море и командир объявит пункт назначения, вот ту карту и положите на прокладочный стол. А пока и командирам не велено было знать: что, куда, когда, зачем... Выйдете в море, вскроете секретный пакет, из него все и узнаете.

Коммунистам приказали сдать партбилеты в политотдел. Лодки вывели из Полярного в глухую Сайду-губу, оцепленную тройной линией охраны.

Четыре пакета с боевым распоряжением на поход были вложены в общий пакет с грифами “Совершенно секретно” и “Вручить лично командиру 69-й бригады ПЛ”. Вскрывать пакеты мы должны были только с выходом в море, а объявлять экипажам, куда и зачем идем, — уже в океане. В принципе задача у нас была не самая отчаянная: совершить скрытный переход через Атлантику и обосноваться в кубинском порту Мариель, это чуть западнее Гаваны. Но, как говорится, гладко было на бумаге...»

Из воспоминаний командира Б-130 капитана 3-го ранга Николая Шумкова:

«На каждую лодку перед переходом погрузили по двадцать две торпеды, из них по одной с ядерным боевым зарядным отделением. Были они обычного калибра, поэтому заряжались в те же торпедные аппараты, что и прочие. Единственная дополнительная мера предосторожности: в первом отсеке на задней крышке аппарата с ядерной торпедой висел наборной замок. Код знал лишь командир лодки. Поэтому только он и имел право открывать аппарат перед залпом, остальные свободно открывали торпедисты».

Его рассказ дополнил командир Б-4 капитан 2-го ранга Рюрик Кетов:

«Провожать нас прибыл заместитель главнокомандующего ВМФ адмирал Фокин... Фокин спрашивает:

— Давайте, товарищи, говорите, что вам неясно?

Все мнутся. Тут начальник штаба Вася Архипов:

— Нам неясно, зачем мы взяли атомное оружие.

— Установка такая. Вы должны с ним освоиться, — ответил кто-то из начальства.

— Хорошо. Но когда и как его применять?

Молчание. Потом Фокин выдавил, что не имеет полномочий сообщать об этом. Начальник Главного штаба флота адмирал Россохо крепко выругался и произнес:

— Так вот, ребята, записывайте в журналы: “Применять спецоружие в следующих случаях. Первое: когда вас будут бомбить и вы получите дырку в прочном корпусе. Второе: когда вы всплывете и вас обстреляют, и опять же получите дырку. И третье: по приказу из Москвы! Не дожидаясь никаких дырок”».

Не могу представить, что творилось в те дни на душе Агафонова. Полярнинская эскадра вступила в свою самую черную полосу. Сначала безвестно сгинула в море со всем экипажем подводная лодка С-80. Потом, в январе, рванули торпеды на стоявшей в гавани Б-37. Чудовищный взрыв разворотил не только злополучную субмарину, но и сошвартованную с ней С-350, унеся более ста двадцати моряцких жизней. Летом, в июле, запылал пожар в носовом торпедном отсеке Б-139, обещая подобный же губительный взрыв. Агафонов, оставшись на эскадре за старшего, бросился на мостик горящей лодки и приказал немедленно отходить от причала. Он вывел Б-139 на середину Екатерининской гавани: если грохнут торпеды, то хоть другие корабли не пострадают. О себе не думал. Пожар укротили только к вечеру — через семь часов после возгорания... И вот теперь этот поход — в самую пасть супостата, как называли подводники вероятного противника. В Полярном оставались жена и двое сыновей. Сможет ли Люба вырастить их одна, если и их ждет участь С-80? Написать завещание? А что завещать-то? Квартира казенная, кортик да два чемодана нажитого. Что там доктор говорит? Камни в печени? Какая ерунда!..

Любовь Гордеевна Агафонова работала в гидрометеослужбе эскадры. Почти как в песне: «Ты, метеослужба, нам счастье нагадай!» Она и гадала...

Старший лейтенант Владлен Наумов в те годы был штурманом на подводной лодке Б-36. Сегодня вместо покинувшего сей мир отца рассказывает его дочь — Анна Владленовна Щепкина (урожденная Наумова):

«В январе 1962 года около пирса в Полярном взорвалась дизельная подводная лодка. Погибло очень много ребят, подводников, затонула соседняя с ней лодка, там тоже погибли люди... Мама моя в это время катила по улице коляску с маленькой Леной. И тут взрыв в гавани. Мама бросилась к воротам подплава узнавать судьбу мужа. Несколько часов провела она с малышкой на морозе, пока не узнала, что наши все живы... Конечно, все это осталось в подкорке, и мысль, что у мужа очень серьезная, очень опасная служба, всегда ее тревожила. И не только ее... Ведь жены офицеров были совершенно молодые женщины, лет по двадцать пять, не больше. Девчонки в общем-то... И вдруг такой страшный случай! И вот, когда папа ушел в далекие моря, ушли подводники, и Полярный как бы обезлюдел. Идешь по городу и кроме детей и женщин — ни одного мужчины. Стариков там не было, само собой, потому что это гарнизон военный, там они не жили... Я хорошо помню это ощущение: где-то идет война и все наши ушли воевать... Еще немного, и она начнется здесь, у нас, в Полярном...»

«В прорыв идут штрафные батальоны!..»

Агентурная разведка проморгала выход целой бригады подводных лодок в горячий район. Но почему не заметили проход советских подводных лодок на специально оборудованном натовском рубеже между норвежским мысом Нордкап и норвежским же островом Медвежий? Почему столь мощно оснащенный поисковой техникой Фареро-Исландский рубеж не засек прохождение — ладно бы одной — целой группы подводных лодок? Почему молчали береговые гидроакустические станции на Ян-Майене, на Ньюфаундленде, на Багамах? Почему русские перископы не были обнаружены английскими «Нептунами» или американскими «Орионами» — специализированными противолодочными самолетами? Как Хрущеву удалось вытащить из рукава четыре козырные карты и бросить их на игровой стол?

За островом Кильдин подводные лодки погрузились и двинулись на запад походным строем.

И пошли корабельные лаги отсчитывать мили и моря — Баренцево, Норвежское, Исландское, Северная Атлантика, Саргассово... Их путь к берегам Америки был перекрыт противолодочными рубежами НАТО, приведенными в повышенную активность ввиду обострения отношений между США и СССР. Сначала незамеченными проскользнули через линию корабельных дозоров и воздушных патрулей между самым северным мысом Европы Нордкап и норвежским островом Медвежий. Затем так же скрытно форсировали Фареро-Исландский рубеж, контролируемый британским флотом и американскими самолетами, взлетавшими с Исландии. Наконец, вышли в просторы Атлантики и взяли курс на Бермудские острова, где их ждал самый главный противолодочный барьер: между Ньюфаундлендом и Азорскими островами...

Командир Б-130 капитан 3-го ранга Николай Шумков:

«Прорывались скрытно, каждая лодка в своей полосе, и связи между собой не имели. Когда время от времени всплывали для зарядки аккумуляторных батарей, то попадали в девятибалльный шторм. Вахтенные офицеры и сигнальщики наверху, в ограждении рубок, стояли пристегнутые пожарными поясами, чтобы не смыло в океан».

Командир подводной лодки Б-36 капитан 2-го ранга Алексей Дубивко:

«Нам здорово повезло с погодой. В октябре, как обычно в Северной Атлантике, — штормовой ветер и низкая сплошная облачность. Этим обстоятельством мы и воспользовались, развивая скорость 12,5 узла при попутном ветре. Для авиации противолодочной обороны — основного нашего противника — эта погода нелетная, в чем мы неоднократно убеждались по данным средств радиоразведки. Массированное развертывание противолодочных сил для перехвата советских подлодок наш вероятный противник проводил с большим опозданием. Очевидно, этим объясняется исключительно легкое преодоление лодками бригады противолодочных рубежей: остров Медвежий — мыс Нордкап; Исландия — Фарерские острова; Ньюфаундленд — Азорские острова».

Впрочем, не таким уж легким было продвижение вперед, к назначенной цели. В один из штормовых дней вахтенный офицер капитан-лейтенант Аслан Мухтаров ударом волны был прижат к ограждению рубки и сломал три ребра. Вместо него пришлось заступать на вахту замполиту капитану 3-го ранга Сапарову.

Вот что сообщал в своем отчете начальник штаба бригады капитан 1-го ранга Архипов, который шел на борту Б-36:

«На переходе до Багамских островов наиболее опасными для обнаружения подлодок были три противолодочных рубежа: Мыс Нордкап и остров Медвежий — это на стыке Баренцева и Норвежского морей, рубеж между Исландией и Фареро-Шетландскими островами, рубеж между островом Ньюфаундлендом и Азорскими островами... Сложность заключалась в том, что скорость хода лодкам была задана в два раза выше, чем та, которая обеспечивала скрытность.

На третьем рубеже, наименее изученным нашей стороной по его оборудованию и силам противолодочной обороны, наблюдалась повышенная работа радиолокационных станций и противолодочной авиации...»

Вахтенный офицер подводной лодки Б-36 старший лейтенант Евгений Шеховец:

«Наша лодка форсировала Фареро-Исландский противолодочный рубеж 7 октября... На оперативный простор Атлантики с востока можно проникнуть только двумя путями: Датским проливом или между Исландией и Фарерами. На случай войны командование НАТО предусмотрело развернуть здесь противолодочный рубеж глубиной миль триста. Это был такой “слоеный пирог” из противолодочной авиации, минных заграждений, противолодочных подводных лодок, надводных кораблей и стационарных гидроакустических станций. Но, слава богу, военное время еще не наступило, и рубеж контролировался лишь одним патрульным самолетом “WV-2”, который взлетал с авиабазы Кефлавик (Исландия). Маршрут самолета — ломаная линия, проходящая через контрольные точки. Пролетая точку, он докладывал об этом на берег своим, а заодно и нам. Потому что наша разведка добыла сведения о номерах точек, их координатах и радиочастотах, на которых осуществляется связь. Наши радиоразведчики из группы ОСНАЗ (особого назначения. — Н. Ч.), используя радиоперехват, сразу же докладывали в центральный пост, где находится самолет, а вахтенный командир со штурманом оценивали, как далеко находится самолет от нас и куда он может направиться дальше. Это очень способствовало скрытности перехода!»

С первых же походных дней подводные лодки комбрига Агафонова угодили в жестокий шторм осеннего океана.

Главный штаб задал явно нереальную скорость для скрытного подводного перехода — 9 узлов. Чтобы выдержать контрольные сроки, приходилось всплывать по ночам и наверстывать упущенное время под дизелями. Всплывать приходилось и для зарядки аккумуляторных батарей. Вот тут-то затяжной шторм уродовал корабли по-черному. Волны обрушивались с такой силой, что сдирали стальные листы легкого корпуса. Швыряло так, что в аккумуляторных ямах выплескивался электролит, спящих выбрасывало из коек, ломало ребра вахтенным офицерам о планширь, а сигнальщикам выбивало биноклями зубы, если вовремя не увертывались от водопадного удара. Верхняя вахта стояла в резиновых гидрокомбинезонах, приковав себя цепями к перископным тумбам, чтобы не смыло за борт. Но шли, точно минуя в положенные сроки контрольные точки маршрута.

Надвигался самый главный противолодочный рубеж — между островом Ньюфаундлендом и Азорским архипелагом... Прошли и его. Но отнюдь не скрытно. На этом рубеже американские противолодочники запоздало всполошились. Но русские лодки уже прорвались и от Азорских островов повернули на Багамы. Резко потеплело. Температура забортной воды поднялась до 27 градусов по Цельсию. Начиналось новое истязание — жарой, духотой, пеклом. У тех, кто еще ныне жив, до сих пор выступает на лбу испарина при слове «Саргассы». Да, это были тропики, и жара, несмотря на конец октября, стояла тропическая. Даже глубина не охлаждала перегретые корпуса лодок. Отсеки превратились в автоклавы, в которых плавились пайковый шоколад и пластилиновые печати. Механизмы исходили маслом, люди — потом, сосновые переборки в жилых отсеках — смолой.

Когда-то мореплаватели считали Саргассово море непроходимым из-за зарослей гигантских водорослей, цеплявшихся за днища кораблей. Американцы сделали этот миф явью, только вместо исполинских растений по морскому дну стелились тысячи километров кабелей, связывающих разбросанные по вершинам подводных гор гидрофоны-слухачи в единую оповестительную систему. Система «Цезарь» была приуготовлена на случай большой войны в океане, и случай этот, посчитали американцы, наступил: систему освещения подводной обстановки ввели в боевой режим. Операторы береговых станций сразу же засекли технические шумы на общем биофоне океана. Откуда Агафонов мог знать, что дальше его «букашки» подстерегает еще более мощная и разветвленная система подводного целеуказания СОСУС1? Подводники оказались в положении разведчиков, которые надеялись укрыться в лесу, а там под каждым кустом торчал микрофон, а из каждого дупла подглядывала видеокамера. Стоило только на минуту поднять перископ, как радиометрист тут же докладывал о работе американских радаров, обозревавших поверхность океана с противолодочных кораблей и патрульных самолетов. Ныряли, но проходило время, и уже гидроакустик тревожным голосом сообщал о шумах винтов приближающихся фрегатов. Лодки уклонялись от них, следуя новейшим тактическим разработкам. Тем не менее при повторных попытках глотнуть воздуха подвсплытие заканчивалось очередным пируэтом над бездной.

«Куда не уйдешь — всюду тебя поджидают! — рассказывает бывший помощник командира Б-36 Анатолий Андреев. — Мы даже стали думать, что в Главном штабе ВМФ засел шпион, который четко отслеживал все наши маневры».

Однако невидимый и неслышимый подводный соглядатай залег на дне Саргассова моря. Вот на его прозрачной во всех отношениях арене и разыгралась драма северофлотских подводных лодок. Драма, едва не ставшая трагедией...

Карибская коррида

Саргассово море, 25 октября 1962 года

Год 1962-й от Рождества Христова мог стать последним годом нашей эры... Два человека решали судьбу своих стран, судьбу каждого из нас, а в общем-то жизнь каждого сущего на планете: лидеры ядерных сверхдержав — Джон Кеннеди и Никита Хрущев. Каждый из них мог отдать приказ об атомном ударе. Но был и третий человек, который так же, как и они, решал для себя этот мучительный вопрос. Вопрос для разумения бога, а не простого смертного. Ему же тогда было столько, сколько и распятому Христу, — тридцать три года. О нем не знал ни Кеннеди, ни Хрущев. О нем и сейчас никто ничего толком не знает... Но он был, и он жив в отличие от своих высокопоставленных однодумцев, и я еду к нему домой — на северную окраину столицы: в Медведково. Человек этот — капитан 1-го ранга в отставке Николай Александрович Шумков. В той дьявольской корриде американских кораблей и советских подводных лодок он был единственным командиром, который имел опыт стрельбы ядерными торпедами...

Когда командир большой океанской подводной лодки Б-130 капитан 3-го ранга Шумков получил из Москвы распоряжение — «Перейти на непрерывный сеанс связи», — он понял, что до войны с Америкой, до новой мировой — термоядерной — войны остались считаные часы, если не минуты. Непрерывный сеанс связи — это значит, что вот-вот поступит приказ «применить спецоружие» по кораблям противника. За противником далеко ходить не надо — американские эсминцы и фрегаты галсируют прямо над головой. Главная цель — противолодочный вертолетоносец «Эссекс» — тоже неподалеку, в пределах досягаемости дальноходной торпеды с ядерным боевым зарядовым отделением.

«Непрерывный сеанс» — это значит, что лодка постоянно должна находиться с выставленными над водой антенной и перископом. И это в прозрачнейшей воде Саргассова моря, и это в скопище противолодочных кораблей, которые вовсю ищут шумковскую лодку и уж наверняка не упустят случая «нечаянно» пройтись килем по ее рубке, как только заметят белый бурун перископа. Но приказ есть приказ, и Шумков держался на 12-метровой глубине, разрезая волну поднятой антенной и обоими перископами — зенитным и командирским.

Нет худа без добра — лодочный «осназовец» (радиоразведчик) подключился к антенне и тщательно прослушивал эфир. Он-то и принес в центральный пост последний радиоперехват:

— Товарищ командир, с авиабазы «Рузвельтрост» вылетел противолодочный самолет «Нептун». Он получил распоряжение иметь бортовое оружие в готовности к применению.

Час от часу не легче... Слово, которое второй месяц билось в мозгу как больная жилка, становилось реальностью: война! Два носовых аппарата были заряжены атомными торпедами. Как они взрываются, Шумков знал лучше, чем кто-либо. Год назад он стрелял ими в бухте Черной на Новой Земле.

Новая Земля, октябрь 1961 года

Этот морской полигон простирался в самом безлюдном, самом глухом углу архипелага Новая Земля...

Сначала был залп для надводного взрыва атомного БЗО (боевого зарядного отделения). Шумков наблюдал за ним в перископ, надев сильно затемненные очки. Но и сквозь них пронзительная вспышка света больно резанула по глазам. А дальше — как на учебном плакате: над Черной бухтой встал дымный грибовидный смерч...

Вторую атомную торпеду он выпустил три дня спустя. Она вышла с заглублением в 30 метров и пока неслась в назначенный квадрат, Шумков успел увести свою Б-130 за скалу. Но и там он ощутил, как вздрогнул океан — словно раненый кит... Огромный водяной горб вспучился посреди бухты. Гидродинамический удар встряхнул подводный корабль. Хорошо, что успели выключить гидроакустическую аппаратуру...

За те испытательные взрывы китель молодого офицера украсил орден Ленина. Именно поэтому Шумкова, как единственного командира, имевшего реальный опыт стрельбы атомными торпедами, и направили к берегам Кубы — под Америку. Да и экипаж Б-130 был под стать командиру — сплаванный, сбитый, обученный, матросы по четвертому году служили, с такими хоть к черту на рога, хоть на прорыв американской блокады...

Саргассово море, октябрь 1962 года

Мир качался на краю бездны. Это чувствовали все — от русского командира до американского президента. Джон Кеннеди на встрече с журналистами вдруг стал читать наизусть стихи:

Бой быков. Горлопаны толпою

Собрались на огромной арене,

Но один лишь из них все знает,

Он один лишь с быком сразится...

Коррида в Саргассовом море становилась все ожесточеннее. Тем временем один из советских офицеров, ничего не зная о поэтическом дневнике американского президента, вел свой поэтический дневник:

Когда поймем — нет никаких надежд,

И все-таки надежды не утратим, —

Прорвем противолодочный рубеж

И будем в срок в назначенном квадрате!

Мир втиснут в сумрак боевых постов.

Мы тыщу лет на солнце не глядели...

«Центральный! Слева... Справа... шум винтов!» —

Акустик побледнел, считая цели.

Припали операторы к планшетам.

Меняем скорость, курс и глубину, —

Не может быть, чтоб наша песня спета!

...Шумков не стал ждать, когда прилетит противолодочный самолет, имевший приказ о применении бортового оружия, и велел погружаться. Однако американцы уже засекли подвсплывшую на сеанс связи субмарину. Их корабли неслись на всех парах с явным намерением таранить русскую лодку. От удара по корпусу спасли сорок секунд запоздания ближайшего эсминца и двадцать метров уже набранной глубины. Вой рубящих воду винтов пронесся над головами подводников... А если бы меч форштевня все же врезал по рубке субмарины? Пятикилометровая глубина надежно скрыла бы братскую могилу семидесяти восьми моряков. И никаких проблем с международной ответственностью. Сгинула лодка в Бермудском треугольнике так же безвестно, как пропала С-80 в Баренцевом море или дизельный ракетоносец К-129 в районе Гавайских островов, — никаких нот, никаких протестов. Кому, за что? Кто видел? Кто докажет? Воистину: концы в воду...

Американцы считали, что у них есть моральное право уничтожить хотя бы одну из советских подводных лодок. Почему? Потому что 27 октября над Кубой был сбит разведывательный самолет U-2. Летчик, лейтенант Андерсен, погиб. Это была первая кровь, пролитая в Карибском кризисе, и пролили ее, как считали американцы, советские зенитчики. Значит, нужен был реванш. Кровь за кровь! Но командиры подводных лодок не знали, кто из них обречен на заклание.

Что толку переживать о собственной участи, когда на кону стояла судьба планеты — быть или не быть? Больше всего Шумкова сейчас тревожило одно: успеет он с ответным ударом или его отправят в пучину ни за понюшку табаку.

А за бортом уже рвались глубинные бомбы: громыхнуло слева... громыхнуло справа... Шумков хорошо помнил последнее напутствие начальника штаба Северного флота адмирала Рассохо: «Оружие применять только по приказу из Москвы. Но если ударят по правой щеке — левую не подставлять!»

Рвануло так, что погасли плафоны.

— Центральный! Взрыв на носовой надстройке! — прокричал динамик голосом командира первого отсека.

— Осмотреться в отсеках! — Это было все, что мог ответить первому Шумков.

— Нас бомбят! — мрачно уточнил кто-то ситуацию.

Врубили аварийное освещение, и Шумков сразу же ощутил на себе с полдюжины взыскующих взглядов. Они мешали сосредоточиться и понять: это что — тебя уже ударили по правой щеке? надо отвечать?

И тут его осенило (а если бы не осенило?!): это не бомбежка. Это американцы швыряют в воду сигнальные гранаты: три взрыва — это по международному коду приказ немедленно всплыть. Но Б-130 стремительно погружалась. Третья граната упала прямо на корпус, и ее взрыв заклинил носовые рули глубины.

Глубиномер показывал 160 метров. Это до поверхности моря. До предельной глубины погружения еще меньше. А до грунта — аж пять с половиной километров. Эх, недаром древние пили за живых, за мертвых и за тех, кто в море. Помяните и нас там, в Полярном! «Не думали, братцы, мы с вами вчера, что нынче умрем под волнами...» Похоже — амба!

— Центральный! Шестой топит!.. — вскрикнул динамик межотсечной связи и нехорошо замолчал.

В шестом — гудят гребные электромоторы, там ходовые станции под напряжением... Туда соленой воды плеснуть — все равно что бензином тлеющие угли окатить. Вот только пожара до полной беды не хватало! «Господи, спаси и сохрани!» — сама собой припомнилась молитва бабушки, сибирской казачки...

— Центральный! Течь ликвидирована! Шестой...

— Есть, шестой!

Ладонь Шумкова стерла со лба холодный пот. Холодный! Это в сорокаградусном-то пекле.

А корпус лодки звенел, будто по нему хлестали бичами. Хлестали, конечно, не бичами, а импульсами гидролокаторов. Эсминцы, нащупав ультразвуковыми лучами стальную акулу, взяли ее в плотную «коробочку». Шумков попытался вырваться из нее на жалких остатках энергозапаса. Дергался вправо, влево, менял глубины — куда там! Что-что, а электроника у американцев классная. Сталь стонала под ударами посылок. Виски от них ныли... А тут еще в центральном посту возникла фигура мичмана-радиоразведчика.

— Товарищ командир, прошу прощения — ошибочка вышла. В радиограмме было не «оружие приготовить», а поисковую аппаратуру.

У Шумкова уже не было сил послать его подальше... Чтобы хватило электричества на рывок, командир приказал выключить электроплиты камбуза и сократить до предела освещение в отсеках. В душной жаркой полутьме застыли у приборов и экранов тени раздетых до трусов людей с полотенцами на шеях. Больше всего берегли акустиков — «глаза» подводной лодки.

«Чтобы у нас не было теплового удара, — вспоминает флагманский специалист бригады, ныне контр-адмирал в отставке В. Сенин, — нам на получасовую вахту выдавали пол-литра воды, по температуре и вкусу похожей на мочу. Несмотря на это, гидроакустическая вахта неслась непрерывно, положение преследовавших нас эсминцев постоянно фиксировалось в вахтенном аппаратном журнале, хотя он и был обильно залит нашим потом».

Капитан 1-го ранга Николай Шумков:

«Удивить — победить! Удивить американцев мы могли только одним: развернуться на циркуляции и рвануть в сторону Америки. Что мы и сделали...

Эсминцы-охотники и в самом деле этого не ожидали. Полуживая рыбина вырвалась из сети гидролокаторных лучей и на пределе сил вышла из зоны слежения. Б-130 уходила от преследователей со скоростью... пешехода. Старая и порядком истощенная батарея, которую не успели сменить перед походом, выжимала из своих пластин последние ампер-часы. Забрезжившая было надежда на успешный исход поединка снова стала меркнуть, едва акустик бросил в микрофон упавшим голосом:

— По пеленгу... слышу работу гидролокатора».

Шумков сник: сейчас снова накроют. Знать бы ему тогда, какой переполох вызвал его четырехчасовой отрыв на противолодочном авианосце «Эссекс», в группировку которого входили незадачливые эсминцы. В воздух были подняты все палубные самолеты и вертолеты. Эсминцы строем бороздили квадрат за квадратом. Искали всей мощью поисковой радиоэлектроники — под водой и над водой.

А скорость Б-130 упала до полутора узлов. Дряхлый старец тащится быстрее. Батарея разрядилась, как доложил механик, почти «до воды». Если замрет самый слабосильный мотор экономхода, то лодку просто не удержать на глубине — начнет тонуть. Что делать, всплывать?

Шумков оглядел мокрые изможденные лица своих людей, заросшие черной щетиной. Четвертые сутки они дышали не воздухом, а чудовищной смесью из паров соляра, гидравлики, серной кислоты, сурьмянистого водорода и прочих аккумуляторных газов. Эта адская взвесь разъедала не то что легкие — поролоновые обрезки, которыми были набиты подушки. Шумков не сомневался, что его экипаж дышал бы этим ядом и пятые, и шестые, и седьмые сутки, если бы позволял запас энергии для подводного хода. Но он иссяк раньше, чем человеческие силы.

— По местам стоять! К всплытию!

Американские вертолетчики, зависнув над морем, с замиранием сердца следили, как в прозрачной синеве водной толщи смутно забрезжило длинное тело черного чудища. Первыми вынырнули змееголовый нос и бок узколобой глазастой рубки. Б-130 — по американской классификации лодка типа «фокстрот» — всплыла в позиционное положение. Без дизелей подводники не могли даже продуть остаток балласта.

Эсминцы немедленно взяли лодку в тесное кольцо. Так конвоиры держат пойманного беглеца. Сгрудившись у лееров, американские моряки в белых тропических шортах и панамах бросали в рот попкорн и с интересом разглядывали полуголых, в синих разводах людей, которые жадно хватали ртами свежий воздух. Откуда им было знать после своих настуженных кондиционерами кают и кубриков, из какого пекла вырвались эти доходяги? И уж вовсе не могли догадаться о том, что синий цвет их телам придавали линючие синие трусы и майки фасона «родина дала, родина и смеется».

В Москву полетела неслыханная, немыслимая, убийственная шифрограмма: «Вынужден всплыть. Широта... Долгота... Окружен четырьмя эсминцами США. Имею неисправные дизели и полностью разряженную батарею. Пытаюсь отремонтировать один из дизелей. Жду указаний. Командир ПЛ Б-130».

Этот текст радиотелеграфисты выбрасывали в эфир 17 раз. Американцы забивали канал связи помехами. Понадобилось шесть часов, чтобы Москва узнала о беде «стотридцатки»...

«Все инструкции предписывали всплывать только в темное время суток, — вспоминает ныне Шумков, — я же вопреки им тянул со всплытием до рассвета. Почему? Да потому что в темноте им было бы легче скрыть факт тарана. На свету же увидели бы многие...

Эсминец “Бэрри” (бортовой номер DD 933) ринулся на нас, нацелив форштевень на середину лодки. Мы же лежали в дрейфе — ни отвернуть, ни уклониться. Я стоял на мостике. Метров за тридцать корабль резко отвернул в сторону — нас обдало отбойной волной. Я немедленно передал семафор на флагманский корабль “Блэнди”: “Дайте указание командиру эсминца прекратить хулиганство”.

“Бэрри” застопорил ход. Он покачивался от нас в полста метрах. Я хорошо видел его командира — рыжего, в отглаженной белой рубашке, с трубкой в руке. Он смотрел на меня сверху вниз — мостик эсминца выше лодочной рубки. Поодаль стоял здоровенный матрос-негр — он весьма выразительно показывал нам на носовой бомбомет “Хеджихог” — мол, вот чем мы вас накроем, если попытаетесь нырнуть... Это можно было пережить. Вале Савицкому было еще хуже. Когда подняли его Б-59, американский оркестр сыграл в его честь насмешливый “Фар де дудль”, что-то вроде нашего ”Чижика-пыжика”».

Среди тех, кто разглядывал с борта «Бэрри» русскую субмарину, был молодой лейтенант Петер Хухтхаузен. Пройдут годы, и он станет военно-морским атташе США в СССР. Я познакомился с ним в Америке — во флотском «академгородке» Аннаполисе. Он хорошо помнил те дни:

«Разумеется, мы смотрели на русские субмарины как на незваных гостей. Ведь всего каких-то двадцать лет назад в этих же самых водах действовали германские подводные лодки. Однако никакой ненависти к вашим морякам мы не испытывали. Все понимали, что это продолжение большой политики иными средствами. Никто не хотел большой войны, да еще с русскими».

Русские тоже не хотели термоядерного побоища, несмотря на обещания советского лидера «показать кузькину мать». В самые пиковые дни Карибского кризиса Хрущев направил Кеннеди необычное послание — грампластинку с записью песни «Хотят ли русские войны?». Такая же грампластинка была и на лодке Шумкова. Никто не хотел воевать... «Спросите вы у тишины...»

Если бы офицеры в ту пору были верующими, то любой командир-дизелист ежеутренне и ежевечерне возносил бы Богу одну-единственную молитву: «Господи, не попусти потерять ход в океане! Спаси и сохрани наши дизеля! А о душах мы сами позаботимся...»

На больших океанских подводных лодках 641-го проекта стояли три дизеля, три линии вала, три винта. Один скиснет, есть еще два, в крайнем случае и на одном управиться можно. Но на «сто тридцатке» вышли из строя сразу все три довольно новых форсированных двигателя. Это было много больше, чем пресловутый «закон подлости». Тут попахивало мистикой Бермудского треугольника, на южных границах которого и крейсировала Б-130. А точнее, халтурой рабочих Коломенского завода, по вине которых треснули приводные шестерни. Запасные детали такого рода в бортовой комплект не входили. Их даже не оказалось потом на складах Северного флота. Вышедшие из строя дизели подлежали только заводскому ремонту. Для капитана 2-го ранга Шумкова это был приговор. Из Москвы пришел приказ: возвращаться домой, идти в точку встречи с буксиром.

...С грехом пополам мотористы Шумкова наладили один дизель и медленно двинулись на норд-ост — на встречу с высланным спасательным судном СС-20. Эсминцы сопровождали коварный «фокстрот» до точки рандеву, пока не убедились, что подводную лодку взяли на буксир и никаких фокусов она больше не выкинет.

Командир Б-130 Николай Шумков:

«Американцы проводили нас до 60-го меридиана, который Кеннеди определил как “рубеж выдворения” советских подводников. На прощание с “Бэрри” просемафорили почему-то по-украински: “до побачення!” Однако через год я снова туда вернулся — на атомном ракетоносце К-90. А потом еще... Холодная война на морях еще только разворачивалась».

Николай Александрович Шумков, капитан 1-го ранга в отставке, жил в однокомнатной квартире вдвоем с женой. На книжной полке — модель подводной лодки. На настенном ковре — икона Николая Чудотворца, покровителя моряков.

— Наверное, только он и удержал меня от рокового шага... Сегодня с высоты своих лет ясно вижу, по краю какой бездны мы ходили! Конечно, я мог уничтожить своей ядерной торпедой американский авианосец. Но что бы потом стало с Россией? С Америкой? Со всем миром? Никола Морской не попустил!

Когда убили Джона Кеннеди, моя бабушка, тверская крестьянка, пережившая две мировые войны, заплакала. Ей было жалко его — такого молодого и красивого. По Биллу Клинтону она плакать бы не стала. Как, впрочем, не плакала и по Хрущеву.

«Мы зароем вас!» Эта опрометчивая фраза, брошенная американцам Хрущевым сорок лет назад, обошлась заокеанским налогоплательщикам (да и нашим тоже) в миллиарды долларов. Никто не хотел быть «зарытым», и потому обе сверхдержавы бешено вооружались на суше, море, в небе и под водой. Хрущев выкрикнул эти слова, ставшие девизом холодной войны, в эйфории от самого мощного за всю историю цивилизации взрыва, который произвели советские специалисты. Тогда, 30 октября 1961 года, над Новой Землей вспыхнуло на полторы минуты Новое Солнце — термоядерное, мощностью в 50 мегатонн тротилового эквивалента. Мог ли подумать тогда лидер мирового коммунизма, что его сын станет гражданином именно той страны, которую его отец, отчаявшись догнать «по молоку, мясу и маслу», пообещал зарыть с помощью сахаровской супербомбы?

Этот факт можно было бы считать красноречивым итогом холодной войны, если бы в тот год, когда Хрущев-младший давал свою клятву на верность Соединенным Штатам Америки, полторы сотни молодых его бывших соотечественников ни отправились в калужские леса на поиски обломков самолета, в котором погиб в войну старший лейтенант Леонид Хрущев — старший брат новоиспеченного американца. Я видел обрывок его шлемофона, который вместе с осколками пилотского фонаря принес в редакцию поисковик Вадим Чернобров. По иронии судьбы останки Леонида Хрущева опознали именно по шлемофону, сделанному в США из превосходного американского шеврета. «Леонид ради шика носил ленд-лизовский шлемофон», — сообщили поисковикам его родственники. Когда Вадим приложил к пулевой пробоине в «плексе» правой форточки продырявленный справа обрывок шлемофона — оба отверстия фатально совпали.

Братья Хрущевы... Братья Кеннеди... Выпущенные пули. Невыпущенные торпеды. Карибская коррида, в которой, по счастью, не пролилась кровь ни быков, ни матадоров, ни зрителей поневоле.

«Фокстрот» в «акульей клетке»

«Остановить нас могла только гибель!» Не склонный к пафосу и патетике Агафонов вывел эти слова в своих записках о походе «по плану Кама» так же просто и буднично, как замечания о запасах топлива или температуре забортной воды. Тем убедительнее они звучат...

Через несколько суток участь шумковской лодки разделила и Б-36, которой командовал бывалый подводник капитан 2-го ранга Алексей Дубивко. Б-36 почти что прорвалась в Карибское море. Она уже вошла в пролив Кайкос — главные ворота в гряде Багамских островов, разделяющих Саргассово и Карибское моря. Однако неожиданное распоряжение Главного штаба заставило ее выйти из пролива и занять позицию поодаль. Этот, до сих пор непонятный Дубивко, приказ навлек на «тридцатьшестерку» позор принудительного всплытия. Все было почти так, как у Шумкова. После двухсуточного поединка с кораблями-охотниками, разрядив батарею «до воды», Б-36 всплыла, на радость супостату.

«Нужна ли помощь?» — запросил по светосемафору флагманский эсминец «Чарлз Сесил», не сводя с лодки наведенных орудий.

— Пожалел волк кобылу! — усмехнулся Дубивко, но на запрос велел передать: «Благодарю. В помощи не нуждаюсь. Прошу не мешать моим действиям».

Но именно для этого и собрались вокруг всплывшего «фокстрота» американские эсминцы. Именно для этого маячил невдалеке железный айсберг авианосца, с которого то и дело взлетали вертолеты, чтобы эскортировать русскую подлодку с воздуха. Причина такой сверхплотной опеки скоро выяснилась: радиоразведчик принес командиру бланк с расшифровкой перехвата. Это было личное распоряжение президента Кеннеди командиру поисковой авианосной группы: «Всплывшую русскую субмарину держать всеми силами и средствами».

Тем временем все три дизеля исправно били зарядку разряженных аккумуляторов. Ненормально высокая температура электролита — 65 градусов! — затягивала эту и без того длительную процедуру. Нет худа без добра: зато успели отремонтировать то, что нельзя было починить под водой, а главное — разработать маневр отрыва. После «совета в Филях», проведенного в офицерской кают-компании, капитан 2-го ранга Дубивко, человек умный, составил окончательный план действий. Главная роль в нем отводилась гидроакустикам. В нужный момент, настроившись на частоту посылок «Чарлза Сесила», они должны были забить приемный тракт его гидролокатора своими импульсами. А пока, развернув нос лодки в направлении Кубы, Дубивко выжидал. Выжидал очередной смены воздушных конвоиров. Когда дежурная пара «Си Кингов» — «Морских королей» — улетела заправляться на авианосец, а их сменщики еще раскручивали на палубе винты, Дубивко скомандовал «срочное погружение». Никогда еще лодки не погружались столь стремительно. Уйдя за считаные секунды на глубину, Дубивко круто изменил курс и поднырнул под флагманский эсминец. Затем спикировал на двести метров вниз и на полном ходу, описав полукруг, лег на обратный курс — прочь от Кубы. Все это время гидроакустики, включив излучатели на предельную мощь, слепили экраны своих коллег-противников на эсминце. Так и ушли, вырвавшись из «акульей клетки».

— Ну, теперь Кеннеди задаст им жару! — радовались в отсеках.

Видимо, и в самом деле задал, потому что американские противолодочники, озверев от выходок русских подводников, отыгрались на третьей «поднятой» субмарине — Б-59. Ею командовал капитан 2-го ранга Валентин Савицкий, а старшим на борту был начальник походного штаба бригады капитан 2-го ранга Архипов.

«Буки полста девять»,

или Ангелы нашего времени

Загнанная Б-59 всплыла посреди поискового ордера в миле от авианосца «Рэндолф», стоявшего в охранении дюжины крейсеров, эсминцев и фрегатов. В предрассветной мгле на лодку спикировал палубный штурмовик «Трекер». Душераздирающий рев моторов оглушил, а снопы света от мощных прожекторов ослепили всех, кто стоял на мостике. В следующую секунду из-под крыльев самолета вырвались огненные трассы, которые вспороли море по курсу Б-59. Не успели опасть фонтаны поднятой снарядами воды, как с правого борта пронесся на высоте поднятого перископа второй штурмовик, подкрепив прожекторную атаку пушечной очередью по гребням волн. За ним немедля пролетел третий «Трекер», разрядив свои пушки вдоль борта беспомощной субмарины. Потом — четвертый, пятый... Седьмой... Десятый... Двенадцатый...

Знали бы американцы, что они бесчинствуют над подлодкой, командование которой удержалось от великого искушения выпустить ядерную торпеду...

Из воспоминаний капитана 1-го ранга начальника штаба 69-й бригады Василия Архипова:

«Почему же подводные лодки не применяли оружие? В боевом распоряжении командиру приказано: “Оружие при переходе морем иметь в готовности к боевому использованию. Использование оружия — по приказанию главкома ВМФ или при вооруженном нападении на ПЛ”. Таким образом, применять или не применять оружие зависело от того, как считать: стрельба из авиационных пушек — это вооруженное нападение или нет?

А ведь события могли бы развиваться и так: с первым выстрелом пушки с самолета командир подлодки инстинктивно скомандовал бы “срочное погружение!”. После погружения выяснять, куда стрелял самолет — по подводной лодке или нарочито мимо, было бы бессмысленно. Это война! Однако самолеты за несколько секунд до стрельбы включали мощные прожекторы, и люди на мостике слепли до боли в глазах. Это был шок! И что-либо сообразить, а потом скомандовать командир не мог. Попробуй пойми, что самолет стрелял мимо лодки, а не по ней. Что это предупредительные очереди, а не стрельба на поражение.

В условиях, когда против них действовало 85 процентов противолодочных сил Атлантики США, когда постоянно их искали вертолеты, самолеты противовоздушной обороны с аэродромов на островах Бермудского треугольника, когда забрасывали противодиверсионными гранатами, у некоторых командиров подводных лодок могло сложиться впечатление, что начались боевые действия. При отсутствии связи с Москвой могли и применить ядерное оружие. Тогда бы ситуация вышла из-под контроля. Вот опасность Карибского кризиса была тогда такая, поскольку не было системы предупреждения несанкционированных действий. У кого-то могли не выдержать нервы. И было применено обычное оружие...»

Итак, вот еще один человек, который в октябре 1962 года решал судьбу мира на планете: быть или не быть — капитан 1-го ранга Василий Архипов, старший на борту подводной лодки Б-59. В самую критическую минуту именно к нему обратился командир лодки Валентин Савицкий:

— Еще минута-другая, и нам конец. Погибать, так с музыкой — разрешите уничтожить авианосец?

Архипов хорошо понимал, что уничтожить авианосец можно только атомной торпедой. А это значит — начало третьей мировой войны. От его «да» или «нет» зависела судьба мира... Возможно, через минуту-другую их и в самом деле потопят. Громко хлопнуть дверью на прощание? Но капитан 1-го ранга Василий Архипов твердо сказал: «Нет!» Мир мог облегченно вздохнуть. Но мир ничего об этом не знал.

Архипов, как и Шумков, на себе испытал, сколь беспощадна ядерная техника. Годом раньше на борту подводного крейсера К-19, того самого, который моряки прозвали «Хиросимой», он пережил первую в истории цивилизации радиационную аварию, получил дозу облучения... И он сказал свое твердое «Нет»!2

Едва закончилась воздушно-огненная феерия, устроенная палубными штурмовиками, как к Б-59 ринулся американский эсминец «Бэрри». С кормы, справа и слева, подходили еще три его собрата, нацелив на беспомощную субмарину расчехленные орудийные автоматы, торпедные аппараты и бомбометы. Намерения у них были самые серьезные. Вот когда Савицкий искренне пожалел, что на «фокстроты» (лодки 641-го проекта) перестали ставить пушки. В ружейной пирамиде второго отсека хранилось лишь несколько карабинов для верхней вахты да с десяток офицерских пистолетов. Если бы с эсминцев перескочили на корпус абордажные группы, нечем было достойно их встретить.

— Чей корабль? Назовите номер! Застопорьте ход! — Запросы и команды, усиленные электромегафоном, неслись с «Бэрри» на русском языке.

По-русски отвечал и Савицкий, направив в сторону эсминца раструб видавшего виды «матюгальника»:

— Корабль принадлежит Советскому Союзу! Следую своим курсом. Ваши действия ведут к опасным последствиям!

С антенны Б-59 срывалась одна и та же шифровка, адресованная в Москву: «Вынужден всплыть... Подвергаюсь постоянным провокациям американских кораблей... Прошу дальнейших указаний». Шифровка уходила, но подтверждений о приеме — «квитанции» не было: в эфире вовсю работали «глушилки». Только с сорок восьмой (!) попытки Москва наконец услышала голос «Буки полста девятой»...

Малым ходом, ведя форсированную зарядку батареи, затравленная субмарина упрямо двигалась на запад. Весь день эсминцы-конвоиры мастерски давили на психику подводников: резали курс под самым форштевнем, заходили на таранный удар и в последнее мгновение резко отворачивали, обдавая лодку клубами выхлопных газов и потоками брани. Они сбрасывали глубинные бомбы, норовя положить их в такой близости, что от гидравлических ударов в отсеках лопались лампочки и осыпалась пробковая крошка с подволока. При этом американцы чувствовали себя в полной безопасности, так как находились в «мертвой» для лодочных торпед зоне. Но время работало на подводников, точнее, на их аккумуляторную батарею, чьи элементы с каждым часом зарядки наливались электрической силой. Наконец, механик доложил, что батарея заряжена полностью. Можно уходить. Но как? Б-59 шла в окружении четырех эскадренных миноносцев, которые перекрывали ей маневр по всем румбам. Единственное направление, которое они не могли преградить, это путь вниз — в глубину. Капитаны 2-го ранга Валентин Савицкий и Василий Архипов придумали замечательный фортель...

...С мостика «Бэрри» заметили, как два полуголых русских матроса вытащили на кормовую надстройку фанерный ящик, набитый бумагами. Подводники явно пытались избавиться от каких-то документов. Раскачав увесистый короб, они швырнули его в море. Увы, он не захотел тонуть — груз был слишком легок. Течение быстро отнесло ящик в сторону. И бдительный эсминец двинулся за добычей. Для этого ему пришлось совершить пологую циркуляцию. Когда дистанция между ним и лодкой выросла до пяти кабельтовых (чуть меньше километра), подводная лодка в мгновение ока исчезла с поверхности моря. Нетрудно представить, что изрек командир «Бэрри», вытаскивая из ящика размокшие газеты «На страже Заполярья», конспекты классиков марксизма-ленинизма и прочие «секретные документы».

Уйдя на глубину в четверть километра, Савицкий выстрелил из кормового торпедного аппарата имитатор шумов гребных винтов. Так ящерица сбрасывает хвост, отвлекая преследователя. Пока американские акустики гадали, где истинная цель, где ложная, Б-59 еще раз изменила курс и глубину, а потом, дав полный ход, навсегда исчезла из поля зрения своих недругов.

Неуловимая «четверка»

Только одна лодка из всего отряда — Б-4, та самая, на которой находился комбриг Агафонов, ни разу не показала свою рубку американцам. Конечно, ей тоже порядком досталось: и ее загоняли под воду на ночных зарядках самолеты, и по ее бортам хлестали взрывы глубинных гранат, и она металась, как зафлаженный волк, между отсекающими барьерами из гидроакустических буев. Но военная ли фортуна, а пуще — опыт двух подводных асов Виталия Агафонова и командира, капитана 2-го ранга Рюрика Кетова, уберегли ее от всплытия под конвоем.

...Агафонов листал справочник по иностранным флотам. Все американские противолодочные авианосцы были построены в годы прошлой войны для действий против немецких и японских субмарин. Возможно, командиры того же «Эссекса» или «Рэндолфа» воевали в 1945-м против японцев так же, как и лейтенант Агафонов. Теперь интриги политиков свели их в Саргассовом море как ярых врагов...

Близким взрывом глубинной гранаты выбило сальник в боевой рубке. Ударила мощная струя забортной воды. Прочную рубку перекрыли нижним люком и врубили для противодавления сжатый воздух. Заделать отверстие вызвался мичман Костенюк. Токсичность вредных газов под давлением резко возрастает, поэтому атмосфера в рубке была крайне ядовитой. Мичман Костенюк устранил течь на пределе человеческих сил и, надышавшись отравы, потерял сознание. Из рубки его вытащили в полуобморочном состоянии. А когда пришел в себя, вручили в награду банку консервированного компота. Это единственное, что принимали душа и тело в душном пекле отсеков.

Командир Б-4 Рюрик Кетов рассказывал автору этих строк:

«Мою лодку тоже обнаруживали, преследовали и бомбили. Но отрывался, везло. Как-то действительно чуть не подняли. Кому-то из мудрых штабистов пришла в голову идея назначить собирательный сеанс связи, в ходе которого дублировались все радиограммы в наш адрес за минувшие сутки на ноль-ноль московского времени. А в западном полушарии это как раз около четырех часов дня. При тамошней прозрачности воды, при той насыщенности противолодочными средствами, которыми обладали американцы, обнаружить нас было нетрудно. Так вот мне докладывают: “Товарищ командир, прямо по курсу опасный сигнал. Работает гидроакустический буй”. Значит, где-то над нами самолет. Даю команду уйти на глубину. А начальник связи вспоминает, что нужно всплывать для приема “собирательной” радиограммы...

Когда я слышу песню “Идет охота на волков”, думаю — это про нас...

Идет охота на волков, идет охота!

На серых хищников, матерых и щенков...

Но щенками мы не были. Скорее стальными акулами».

Охота на русских стальных акул продолжалась больше месяца...

Хирург-подводник

Если севастопольский врач Николай Пирогов заложил основы военно-полевой хирургии, то белорусский врач Виктор Буйневич в свои 29 лет положил начало новой ветви военно-морской медицины — подводной хирургии... Это событие так и не занесли в книгу мировых достижений. Но в этой книге и без того немало белых пятен...

Итак, военный врач, капитан медицинской службы Виктор Иванович Буйневич, первым в мире сделал полостную операцию моряку на подводной лодке, шедшей на глубине 150 метров посреди Атлантического океана. Это произошло в октябре 1962 года, в разгар так называемого Карибского кризиса, когда США объявили о морской блокаде Кубы, а советские подводные лодки вышли на защиту наших танкеров и сухогрузов, шедших в кубинские порты. Пентагон стянул в Карибское и Саргассово моря почти весь свой огромный атлантический флот. СССР смог противопоставить ему четыре дизельные подводные лодки, вооруженные атомными торпедами. Мир повис на волоске. В этом вселенском предапокалипсисе, в дьявольской корриде авианосцев, фрегатов и подводных лодок повисла на волоске и жизнь всего одного человека — мичмана-акустика подводной лодки Б-36 Петра Панкова. Ему грозил перитонит, надо было срочно удалять воспалившийся отросток, а значит делать полостную операцию.

Впору было загадывать: если будет спасена эта одна человеческая жизнь, значит спасется жизнь всего человечества. Разумеется, никто тогда так не думал, и это уравнение можно вывести только умозрительно. Но есть два факта: жизнь Панкова была спасена, и жизнь всего человечества — тоже, термоядерную войну удалось предотвратить. И мичман Панков, и капитан медицинской службы Буйневич, равно как и командир Б-36 капитан 2-го ранга Алексей Дубивко, а также его коллеги, командиры трех остальных подводных лодок, оказались напрямую причастны к этому величайшему благодеянию... И вот как все было...

А было очень жарко, невыносимо жарко и влажно. В энергетических отсеках температура воздуха доходила до 60 градусов. В этой адской сауне вахтенные порой теряли сознание, и их, получивших тепловой удар, уносили в более «прохладные» концевые отсеки, где воздух был прогрет всего до 35—40 градусов. Истекая потом, подводники носили на шее полотенца, чтобы утирать мокрые лица. Глоток выпитой воды тут же испарялся через поры...

Операция на подводной лодке — это уже экстрим, и немалый. Но операция во враждебных водах, когда лодку ищут чужие корабли и гремят подводные взрывы сигнальных гранат, когда в отсеках смрад, зной, пот — и никакой антисептики... Это экстремально вдвойне.

Для врача на подводной лодке 641-го проекта (тип «фокстрот») не предусмотрено даже малой каютки. Единственное место, куда можно положить больного, — обеденный стол в офицерской кают-компании. Но прежде чем это сделать, Буйневич тщательно протер столешницу спиртом, а затем расстелил стерильную простыню. Спиртом обработали и все помещение, все переборки и нависающий полусферой подволок, прошлись по ним кварцевой лампой.

Уложили бедолагу мичмана, зафиксировали руки и ноги на случай внезапного крена или дифферента, да и чтобы сам не дернулся, если вдруг прервется действие наркоза. Тут новая беда: специально подготовленный матрос при виде выступившей из-под скальпеля крови потерял сознание. Подавать инструменты стало некому. К столу встал капитан-лейтенант Сапаров, замполит; он не знал точных названий хирургических инструментов, и Буйневич показывал взглядом — что ему подать. Чтобы не терять сознания, офицер подносил к носу пузырек с нашатырем, а ладони время от времени окунал в банку со спиртом.

До операции и Буйневич, и Сапаров ходили в одних трусах, разрезанных для прохлады на ленты. Теперь же им пришлось надеть белые халаты — ощущение такое, будто вошел в сауну в тулупе. Халаты насквозь мокры от пота... За бортом температура воды за 30 градусов. Под палубой жилого отсека, где развернута операционная, — аккумуляторная батарея, которая, разряжаясь, дает дурное тепло, но при этом еще и выделяет водород. А этот взрывоопасный газ сжигается в специальных электрических печках, которые тоже работают, добавляя в общий зной свои градусы.

— Второй, выключить батарейный автомат!

Это инженер-механик заботится о том, чтобы в «операционной» было чуть прохладнее. Электролит при разрядке нагревается, поэтому энергия на расход будет браться из аккумуляторной ямы четвертого отсека.

Панков уложен на столе, руки и ноги пристегнуты специальными ремнями, его уверяют, что это необходимо для штормового крепления.

— Свалишься, потом собирай тут тебя по частям, — с преувеличенной озабоченностью ворчит Буйневич. — На, выпей!

— Что это? — опасливо принюхивается мичман.

— Коко с соком!

— Спирт?

— Пей, чтобы «мама» не орал!

Помимо всех проблем возникла еще одна: у Панкова идиосинкразия к новокаину, то есть непереносимость препарата, а других средств обезболивания в аптечном арсенале врача нет. Придется резать под местной заморозкой. А это более чем чувствительно. Перед лицом мичмана вывешивают марлевую занавеску, чтобы не видел ничего лишнего.

Автору этих строк доводилось присутствовать при операции на такой же подводной лодке в качестве медбрата — подавать хирургу инструменты, промокать ему мокрый лоб. Я видел своими глазами, как все непросто: и сделать из кают-компании операционную, и зафиксировать больного, и сделать первый надрез... И как сложно унять собственное головокружение при виде обильно выступившей крови...

Из дневника хирурга:

«Сделал косой надрез по Волковичу — Дьяконову длиной сантиметров в семь. Тут же “запаял” электрокоагулятором перерезанный сосудик с двух сторон, чтобы не кровоточил. Убрал тампоном набежавшую кровь.

“Если больного хорошо зафиксировать, — как шутит наш флагманский врач, — то оперировать можно и без наркоза. По Малюте Скуратову”. И еще он поучает молодых хирургов: “Красненькое сшивается с красненьким, а беленькое — с беленьким”. Шутки шутками, но местное обезболивание при такой операции — это пытка. Как беззащитна человеческая плоть перед острым металлом... Как отчаянно сопротивляется кожа, как упираются фасции мышц. Но... Сталь сильнее.

Итак, кожа рассечена, а вместе с ней и подкожная жировая клетчатка. Доступ в полость живота открыт. Это как лаз в аккумуляторную яму... Сравнения с лодочной машинерией приходят на ум сами собой. Наверное, после довольно въедливого изучения “матчасти”.

— Не больно? — спрашиваю у пациента.

— Да кромсай, док, как надо. Потерпим...