5,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: neobooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

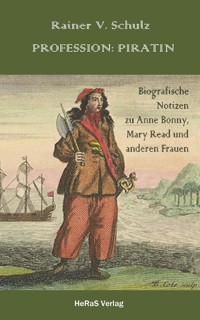

Piraten waren und sind Helden unzähliger Legen-den. Wer kennt nicht Störtebeker mit seinen Vitali-enbrüdern? Frauen waren auf den Schiffen verpönt – aber es gab sie, nicht nur in der Literatur; da ist wohl die bekannteste, die Seeräuber-Jenny aus Brechts Dreigroschenoper. Die nun gerade war gar keine Piratin, sondern ein Küchenmädchen, das davon träumte, von einem Piratenschiff "mit acht Segeln und mit fünfzig Kanonen" aus ihrer Lage befreit, und alle, die sie verachtet haben, auf ihr Geheiß von den Seeräubern enthauptet werden. "Und wenn dann der Kopf fällt, sag ich: Hoppla!" Einige der bekanntesten Piratinnen "aus dem richtigen Leben" sollen in diesem Büchlein vorgestellt werden.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 140

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Rainer Schulz

Profession: Piratin

Biografische Notizen

Dieses ebook wurde erstellt bei

Inhaltsverzeichnis

Titel

Vorwort

Geschichte der Königin Teuta von Illyrien

Geschichte der Sayyida al Hurra

Geschichte der nordischen Prinzessinnen

Geschichte der Elise Eskilsdotter

Geschichte der Ingela Olofsdotter Gathenhielm

Geschichte der Baronin Christina Anna Skytte

Geschichte des John Rackam

Geschichte der Mary Read

Geschichte der Anne Bonny

Geschichte der Anne Dieu-le-Veut

Geschichte der Jacquotte Delahaye

Geschichte der Mary Critchett

Geschichte der Martha Farley

Geschichte der Rachel Wall

Geschichte der Margaret Jordan

Geschichte der Sadie Farrel

Geschichte der Zheng Yi Sao

Geschichte der Shan Wong

Geschichte der Lai Choi San

Geschichte der Jeanne de Belleville

Geschichte der Grace O’Malley

Geschichte der Lady Killigrew.

Geschichte der Charlotte Badger

Geschichte der Charlotte de Beere

Geschichte der Maria Lindsey

Geschichte der Mary Anne Talbot

Geschichte der Louise Antonini

Geschichte der Julienne David

Nachwort und Quellen

Impressum neobooks

Vorwort

©HeRaS Verlag, Rainer Schulz, Berlin 2025

www.herasverlag.de

Layout Buchdeckel Rainer Schulz

So lange wie es die Seefahrt gibt, so lange gibt es auch Piraterie. Bereits Homer schrieb darüber. So wird in der Odyssee geschildert, dass eine junge sidonische Königstochter von seefahrenden Taphiern (Bewohner einer Inselgruppe im Ionischen Meer, Westgriechenland) geraubt und in die Sklaverei geführt wurde. Auch der „Vater der Geschichtsschreibung“, Herodot, berichtet über die Seeräuberei.

Es wurden nicht nur Schiffe, meist Handelsschiffe, überfallen, sondern auch ganze Städte. Es wurde geraubt und gemordet – und es wurde entführt, um Lösegeld zu erpressen. Prominentestes Opfer in der Antike war sicher Julius Cäsar. Der wurde bei der Insel Farmaconisi in der Ägäis von Seeräubern gefangen, die 20 Talente Lösegeld von ihm erpressen wollten. Er bot ihnen 50, denn er hielt den geforderten Betrag für jemanden wie sich, für zu niedrig gehalten. Während der Gefangenschaft versprach er ihnen allerdings, wenn er befreit werde, werde er sie alle töten – so kam es denn auch.

Denn sobald er seine Freiheit wieder erlangt hatte, begab er sich nach Milet, wo er sein Vermögen aufwendete, um ein Geschwader Schiffe zu bemannen und auszurüsten. Mit diesem Geschwader stellte er die Piraten und nahm zunächst alles Geld, was er bei ihnen fand an sich, um sich wegen seiner Kosten schadlos zu halten. Schließlich ließ er alle Piraten ans Kreuz schlagen.

Piraten waren und sind Helden unzähliger Legenden. Wer kennt nicht Störtebeker mit seinen Vitalienbrüdern?

Übrigens, ein gutes Beispiel, wie die Herrschenden die Piraterie für sich zu nutzen wussten, denn Störtebeker und seine Leute wollten von 1389 bis 1394 zunächst nur als Blockadebrecher die Lebensmittelversorgung Stockholms bei der Belagerung durch dänische Truppen sicherstellen. Erst später waren sie als Kaperfahrer unterwegs; aber auch dann oft im Auftrag von Königen und Hansestädten.

Klaus Störtebeker; Zeichnung aus dem Jahre 1789

Nach: Wellcome Collection Gallery (2018-04-05): https://wellcomecollection.org/works/sngm4z7k CC-BY-4.0

Dazu bekamen sie sog. Kaperbriefe. Diese berechtigten den Kaperkapitän, Schiffe einer anderen Nation zu kapern oder gar zu versenken. Zugleich wurde dem Kaperfahrer der Schutz der ausstellenden Nation zugesagt. Das waren also die Guten. Kaperei war also ein legitimes Mittel der Seekriegsführung. Die Ausstellung von Kaperbriefen wurde international erst 1856 durch die Deklaration von Paris geächtet; der Leitsatz: Die Kaperei ist und bleibt abgeschafft. Allerdings hatten die USA und Spanien nicht unterzeichnet.

Kaperbriefe konnten von Privatleuten erworben werden. Dies wurde von dem Schriftsteller Karl Gutzkow in seiner 1850 erschienene Novelle „Der Kaperbrief“ thematisiert. Die Novelle spielt in der Napoleonischen Zeit; Kontinentalsperre. Kapitän Malpart schlägt dem reichen französischen Kaufmann Bernard vor: Ihr besitzt Vermögen, kauft einen Marquebrief, rüstet einen Kaper aus, spickt ihn tüchtig mit Kanonen, werdet Corsar und überlasst mir das Kommando eines solchen Drachen, der Euch goldene Schätze nicht nur hüten, sondern auch erwerben kann. Natürlich sträubt sich Herr Bernard zunächst, dann aber: Es fiel ihm ein, dass er unter anderm auch Patriot sei; er berechnete den Vorteil, den er der Nation und seinem Kaiser bringen könnte, wenn er die Ratschläge des Kapitäns befolgte. Und Malpart unterließ nicht, ihn in dieser Ideenverbindung zu erhalten. er schilderte ihm die Verdienste die er sich um das Wohl seines Volkes und besonders um die Beschleunigung des Friedens erwerben könne, und vermied sorgfältig jede unzarte Hindeutung auf die lukrative Seite des Unternehmens … Der Handel wurde also geschlossen. Bernard kaufte den Kaperbrief und ersteigerte ein marodes Schiff für 3000 Francs. Es wurde instand gesetzt und mit Kanonen gespickt; es erhielt den Namen DER HAHN.

Lettre de marque für Kapitän Antoine Bollo. Verliehen am 27. Februar 1809 an Herrn Dominique Malfino von Genes, Besitzer der FURET, Freibeuter von 15 Tonnen.

Der Kapitän des HAHN machte sich nun aber aus dem Patriotismus des Eigners wenig, er überfiel, was ihm vor die Kanonen kam, auch französische Schiffe. Am Ende war er mit dem HAHN verschwunden. Letzteres wurde jedoch gefunden: Der HAHN, ein mit kaiserlicher Erlaubnis von dem Kaufmann Bernard auf die Kaperei gegen englische und nicht französische Flagge führende Schiffe ausgerüsteter Kutter, hatte seine Vollmacht gesetzeswidrig überschritten, Seeraub und Schleichhandel getrieben, war endlich von einem französischen Kriegsschiff verfolgt und erlegt worden. Der Eigentümer war als Seeräuber und Schleichhändler den Gesetzen verfallen. Der Kommissar hatte das Haus zu versiegeln and den Angeklagten gegen eine Kaution zu verpflichten, dasselbe nicht zu verlassen; es stehe ihm frei, sich vor dem Handelsgericht durch einen Advokaten verteidigen zu lassen.

Der Kommissar empfahl sich, Bernard war vernichtet.

Da wir aber eine Novelle aus der Mitte des 19. Jahrhunderts vor uns haben, kam es dann doch nicht so schlimm, der Angeklagte wurde nämlich freigesprochen (er hatte ja in gutem Glauben gehandelt).

Eine der größten Kaperbriefausstellerinnen war die Krone von England; namentlich Elisabeth I., liebte Kaperbriefe, wenn es darum ging, dem Konkurrenten zur See, Spanien, Schaden zuzufügen. Ihr wichtigstes Werkzeug war ein gewisser Francis Drake (um 1540 bis 1596), „Der Pirat der Königin“. Ein begnadeter Seefahrer, nach Magellan der zweite Weltumsegler, überfiel Schiffe und Städte. Der englische Seeheld brachte von seiner berühmten Weltumsegelung 1577 bis 1580 Kaperbeute im heutigen Wert von 100 Millionen Euro mit. 1541 wurde er sogar zum Ritter erhoben. Er war nun Sir Francis Drake, und seine Karriere nicht mehr aufzuhalten: 1588 wurde er Vizeadmiral, 1589 Admiral.

Eine Unternehmung 1589 nach Spanien, bei der die Königin Hauptfinanziererin war, war ging schief. Elisabeth sah in Drake den Hauptschuldigen an dem Desaster und ließ in fallen.

Am 28. Januar 1596 starb Drake an Bord seines Schiffes, sein Leichnam wurde dem Meer übergeben.

Drake war nicht der einzige, der es vom Piraten zum Adligen brachte: Henry Morgan (um 1635 bis 1688) wurde von König Charles II. 1674 zum Ritter geschlagen und als Sir zum Vizegouverneur von Jamaika erhoben. Er starb am 25. August 1688 in Port Royal; vermutlich an seiner Trunksucht.

Doch die wenigsten Piraten wurden geadelt: Auf die meisten wartete der Strang. Das waren die Bösen.

Ein Pirat unter dem Galgen des Londoner Execution Dock, Stich von Robert Dodd, 17. Jh.

Die Delinquenten, die wegen Piraterie verurteilt worden waren, wurden an gekürzten Stricken gehängt. Dies bedeutete für sie einen langsamen Tod am Galgen durch Ersticken, da die Fallhöhe nicht ausreichte, um ihnen das Genick zu brechen. Man nannte das „Marshall’s Dance“, weil die Extremitäten des Körpers oft zu „tanzen“ schienen. Nach der Hinrichtung wurden die Leichen nicht abgeschnitten. Stattdessen blieben sie üblicherweise so lange hängen, bis mindestens drei Fluten über ihren Kopf hinweggegangen waren. Doch die Londoner waren noch vergleichsweise human. Die Leiche des gehenkten Edward Jordan (siehe unter Geschichte der Margaret Jordan) war, wegen der Haltbarkeit, mit Teer bedeckt, in Ketten aufgehängt und fast dreißig Jahre in einem eisernen Käfig ausgestellt, um andere abzuschrecken. Der Körper verweste und fiel nach und nach ins Meer, nur der Schädel blieb noch übrig, und der wurde 1844 dem Nova Scotia Museum übergeben, wo man ihn heute noch besichtigen kann.

Während des Goldenen Zeitalters der Piraterie (1690-1750) entwickelten sich strenge Gesetze, die verlangten, dass die Leichen hingerichteter Piraten als Warnung für andere Seeleute in der Öffentlichkeit ausgestellt wurden. Im Jahr 1809 hatte die Royal Navy Meuterer am Black Rock Beach gefangen, alle wurden gehenkt. Jedes Schiff, das 1809 in den Hafen von Halifax einlief, sah sich einer Gruppe verwesender Leichen gegenüber.

Doch zurück zu den Lebenden:

Frauen waren auf den Schiffen verpönt – aber es gab sie, nicht nur in der Literatur; da ist wohl die bekannteste, die Seeräuber-Jenny aus Brechts Dreigroschenoper. Die nun gerade war gar keine Piratin, sondern ein Küchenmädchen, das davon träumte, von einem Piratenschiff „mit acht Segeln und mit fünfzig Kanonen“ aus ihrer Lage befreit zu werden, und alle, die sie verachtet haben, sollen auf ihr Geheiß von den Seeräubern enthauptet werden. „Und wenn dann der Kopf fällt, sag ich: Hoppla!“

Einige der bekanntesten Piratinnen „aus dem richtigen Leben“ sollen in diesem Büchlein vorgestellt werden.

Geschichte der Königin Teuta von Illyrien

Wir beginnen im Mittelmeer. Teuta ist die „älteste“ Piratin in diesem Buch. Sie regierte von 231 oder 230 bis 228 v. Chr., also nur zwei Jahre.

Büste der Königin Teuta von Illyrien,

Foto: Hyjnesha

Nach dem Tod ihres Mannes Agron (er soll sich totgesoffen haben) fungierte sie als Regentin für ihren jungen Stiefsohn Pinneus. Pinneus war der Sohn Agrons mit seiner ersten Frau Triteuta; diese Ehe wurde geschieden, damit Agron Teuta heiraten konnte.

Das Kernland ihrer Herrschaft, Illyrien, lag in der südlichen Adria, also dem heutigen Albanien, Montenegro und Teilen von Kroatien.

Offenbar war sie eine kriegerische Dame, denn kurz nach ihrem Regierungsantritt wandte sie sich gegen ihre Nachbarstaaten und überfiel mit ihrer Flotte Küstenstädte. Teuta ist uns vor allem durch die Historien des griechischen Staatsmannes und Historikers Polybios bekannt: Das Königreich ging in die Hände seiner Frau Teuta über, die ihren Freunden die Verwaltung der Angelegenheiten anvertraute. Diese Königin, die den Gewohnheiten der Leichtigkeit ihres Geschlechts folgte, dachte nur an den Sieg, den ihre Untertanen gerade errungen hatten. Ohne Rücksicht auf Nachbarstaaten erlaubte sie ihren Untertanen zunächst, sich an Piraterie zu beteiligen. Dann, nachdem sie eine Flotte ausgerüstet und eine Armee aufgestellt hatte, die so zahlreich war wie die erste, übte sie durch ihre Generäle alle Arten von Feindseligkeiten auf beiden Seiten aus. Polybios – Allgemeine Geschichte, Buch II.

Einer ihrer Flottenkommandeure, ein gewisser Demetrios, hatte sogar Korfu erobert und wurde von Teuta dort als Statthalter eingesetzt. Wir greifen vor: Leider entpuppte der Mann sich als Verräter, denn er lief später zu den Römern über. Dafür wurde er von denen mit einer Karriere belohnt: Er bekam ein Herrschaftsgebiet südlich des heutigen Dalmatien. Doch das reichte ihm nicht; und so heiratete er Triteuta, die erste Frau von Agron und Mutter des Pinneus (siehe oben). Er führte später eine Piratenflotte von 90 Schiffen, wurde aber von den Römern, die sich dieses Treiben nicht lange ansehen konnten, besiegt. Er flüchtete nach Makedonien, wurde Berater des dortigen Königs. Als die Römer im Zweiten Punischen Krieg Karthago unterlagen, wurde im makedonisch-karthagische Bündnisvertrag von 215 v. Chr., Demetrios ausdrücklich die Wiederherstellung in seine früheren Rechte zugesichert. Da soll einer sagen, dass sich Verrat nicht lohnt. Zurück zur Piratenkönigin:

Bei ihren Plünderungszügen im Seegebiet zwischen Butrint und Korfu schädigten Teutas Piraten auch römische Kaufleute und provozierten damit das Eingreifen des Senats. Der Senat schickte zwei Gesandte zu Teuta, um Wiedergutmachung für die geschädigten Kaufleute und die Einstellung der Kaperaktivitäten zu fordern. Die Königin antwortete, dass sie keine rechtliche Möglichkeit habe, den illyrischen Seefahrern das Plündern zu verbieten. (Tatsächlich hatte sie wohl weder die Macht dazu noch lag es in ihrem Interesse, denn sie kassierte Steuern von den Piraten.)

Dazu Polybios – Allgemeine Geschichte, Buch II.:

Dann kamen die römischen Botschafter. In der Audienz, die ihnen gegeben wurde, beklagten sie sich über das Unrecht, das ihre Kaufleute durch die illyrischen Korsaren erlitten hatten. (...) Als sie fertig waren, war ihre Antwort, dass sie versuchen würde, zu verhindern, dass sich ihre Republik später über ihr Königreich im Allgemeinen beschweren müsse; sondern dass es nicht der Brauch der Könige von Illyrien war, ihren Untertanen zu verbieten, wegen ihrer besonderen Nützlichkeit ins Rennen zu gehen. Bei diesem Wort steigt das Feuer zum Haupt des jüngsten der Botschafter, und mit einer Freiheit, zu der es nur fehlte, um angemessen genommen worden zu sein: „Zu Hause, gnädige Frau,“ sagte er, „ist es eine unserer schönsten Sitten, das Unrecht, das dem Einzelnen angetan wurde, gemeinsam zu rächen; und wir werden tun, wenn es den Göttern gefällt, dass du dich bald dazu durchringen wirst, die Bräuche der illyrischen Könige zu reformieren.“

Nachdem einer der Gesandten mit dem militärischen Eingreifen der Römer gedroht hatte, ließ Teuta ihn kurzerhand töten. (Nach einer anderen Quelle wurde der Gesandte erst auf seiner Heimreise ermordet, angeblich auf Teutas Befehl.)

Doch das Ende nahte schon: 229 v. Chr. erklärte Rom Illyrien den Krieg, Mit 20000 Fußsoldaten, 2000 Kavalleristen und 200 Schiffen überquerten Römische Legionen die Adria, um Illyrien zu erobern. Gegen diese Übermacht hatte sie keine Chance, sie konnte mit einigen Schiffen fliehen.

Hier setzt nun die Legende ein: In den Gewässern rund um die Insel Svetac, im heutigen Kroatien, haben sie und ihre Seeleute weiterhin gekapert, die Beute und Gefangene wurden auf die Insel Svetac gebracht. Ein Teil der Gefangenen wurde sofort von der Königin hingerichtet, wobei sie das Leben einiger Gefangener, die groß und mächtig waren, aufgespart hat. Sie berauschte sie mit Rotwein und brachte sie als Geliebten ins Bett. Erst nach der gemeinsam verbrachten Nacht, ließ sie sie hinrichten. Auf der Teuflischen Insel, wie die Engländer Svetac genannt haben, soll der Schatz der Königin versteckt sein. Dieser Schatz ist angeblich unter dem Fort begraben und mit Teutas Fluch belegt. Alle, die den Schatz zu heben versuchten, wurden von einem bösen Schicksal getroffen.

Schluss mit der Legende; zurück zu den Fakten:

Teuta schloss im Frühjahr 228 v. Chr. einen Vertrag, durch den sie sich bereit erklärte, einen jährlichen Tribut zu zahlen. Rom forderte sie außerdem auf, die endgültige Autorität Roms anzuerkennen.

Nochmal Polybios – Allgemeine Geschichte, Buch II.: Als der Frühling kam, kamen Botschafter im Namen von Teuta nach Rom, die im Namen ihrer Herrin diese Friedensbedingungen vorschlugen: Was sollte für den Tribut bezahlt werden, der ihr auferlegt worden war; dass es, mit Ausnahme weniger Orte, ganz Illyrien ergeben würde, und was besonders in Bezug auf die Griechen von größerer Bedeutung war, dass es jenseits der Lisse nur zwei unbewaffnete Brigantinen in See stechen konnte.

Die Königin ist übrigens heute auf der Rückseite der

albanischen 100-Lek-Münze abgebildet:

Teuta dankte im Jahr 227 v. Chr. ab. Nach einer Legende beendete sie ihr Leben, indem sie sich von einem Berg in der Region Orjen in die Tiefe warf.

Die Römer trieben dieses Volk wegen ihrer Piraterie vom Meer ins Landesinnere und zwangen sie, das Land zu bestellen. Aber da das Gelände zu rau und unfruchtbar war, um die Bedürfnisse von Männern zu befriedigen, die nur in der Landwirtschaft tätig waren, wurde dieses Volk zerstört und verschwand fast. Strabon, Buch VII. (Strabon war ein antiker griechischer Geschichtsschreiber und Geograph; Geboren: 63 v. Chr., verstorben: 23 n. Chr.)

Geschichte der Sayyida al Hurra

Sayyida al Hurra(Bedeutet so viel wie Frau, die frei und unabhängig ist) Mit richtigem Namen hieß sie Lalla Aicha bint Ali ibn Rashid al-Alami und lebte von 1485 bis 1561); sie hatte noch einen Bruder.

Geboren wurde sie in eine muslimisch, andalusische Adelsfamilie, die nach Marokko fliehen musste, als das spanische Königspaar Ferdinand und Isabella 1492 am Ende der Reconquista das muslimische Königreich Granada eroberten.

Sayyida al Hurra, wie sie sich ein moderner Künstler

vorgestellt hat. Nach Oxygene Tetouán

Ihr Vater ließ sich im Norden Marokkos etwas landeinwärts von der Küste nieder und gründete die Stadt Chefchaouen, die zu einem Zentrum des Widerstands gegen spanische und portugiesische Übergriffe in Nordafrika und zu einem Zufluchtsort für viele muslimische und jüdische Iberer wurde, die vor Verfolgung und Inquisition flohen. Sayyida al Hurra erhielt eine gründliche Ausbildung bei einigen der prominentesten Gelehrten in Chefchaouen.

Im Alter von 16 Jahren erlebte Sayyida al Hurra einen Wendepunkt in ihrem Leben, sie heiratete Mohamed Al-Mandari, einen dreißig Jahre älteren Freund ihres Vaters, den zweiten Gouverneur von Tanger, dem sie in seinen Angelegenheiten assistierte. Ihr Mann war der Neffe und Nachfolger des großen Granada-Militärführers Abu-l-Hassan Ali Mandari. Al Hurra lernte von ihm die Geheimnisse der Regierungsführung und Diplomatie, sie folgte ihm nach seinem Tod 1529 und regierte fast 30 Jahre lang in Tétouan, einer Stadt im Norden Marokkos, nahe Gibraltar. Es gab aus mehreren Gründen keinen Widerstand gegen die Machtübernahme einer Frau. Ihre Familie war in der Region sehr angesehen. Durch den Einfluss ihres Bruders (ihr Bruder, Moulay Ibrahim, war Wesir in Fez) gab es auch am Hof des Sultans keinen Widerstand gegen diesen Schritt. Noch wichtiger war, dass die Menschen von Tétouan an Sayyida al Hurra als ihren Gouverneur und Herrscher gewöhnt waren. Das Wenige, was uns die Quellen über sie sagen, zeigt das Bild einer Frau, die stark, willensstark, intelligent, gebildet und mutig war. Diese Eigenschaften wurden zweifellos von ihren Untertanen und Soldaten gesehen und geschätzt. Unter ihrer Herrschaft erreichte Tétouan ein beispielloses Maß an Wohlstand und Macht.