Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: BoD - Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

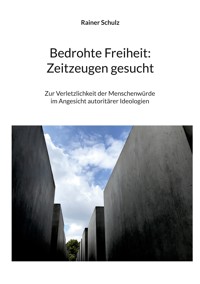

Wie konnte das NS-Regime Deutschland in den Abgrund führen? Rainer Schulz entschlüsselt in "Bedrohte Freiheit" die Mechanismen nationalsozialistischer Machtergreifung und Indoktrination - von raffinierter Propaganda bis zur fatalen "kumulativen Radikalisierung". Das Buch zieht beunruhigende Parallelen zu modernen Autokratien und populistischen Bewegungen, die heute mit digitaler Desinformation und gezielter Spaltung Demokratien aushöhlen. Es ist keine "Wiederkehr der Nazis" im Sinne einer 1:1-Wiederholung, aber doch eine gefährliche Rückkehr zu altbekannten antidemokratischen Mechanismen. Ein dringender Appell zur Wachsamkeit und zur aktiven Verteidigung unserer zerbrechlichen Freiheit gegen Gleichgültigkeit und autoritäre Tendenzen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 380

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

„Ihr sollt die Zeitzeugen sein.“

Margot Friedländer, * 1921

Holocaust-Überlebende

2025 im Alter von 103 Jahren verstorben

Der Autor

Rainer Schulz, Dr. theol., * 1954, wirkte als evang.luth. Gemeindepfarrer in Bayern und in Chile (Punta Arenas, 1986–1995). Anlässlich der „Jornada Mundial de la Paz“ (Weltfriedenstag) wurde ihm für seinen während der Pinochet-Diktatur geleisteten Einsatz um Frieden und Gewissensfreiheit in Chile die von der röm.-kath. Kirche ausgelobte Friedensmedaille verliehen.

Mit einer Dissertation über den biblischen Märtyrer Stephanus wurde er an der Augustana-Hochschule Neuendettelsau zum Dr. theol. promoviert. Zum 500. Reformationsjubiläum erarbeitete er eine umfassende Quellensammlung über „Das Jahrhundert der Reformation im Dekanat Leutershausen“. 2024 erschien die preisgekrönte Arbeit über die NS-Zeit im mittelfränkischen Leutershausen: „Die Partei ruft.“

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

T

EIL

I: D

IE

NAZI-HERRSCHAFT

Worum geht es?

Die Grundfrage: Wie konnte das passieren?

Versuchter Widerstand

Propaganda: Künstliche Realitäten

Die Eroberung der Medienlandschaft

Die Ästhetik der Macht: Film als Hypnose

Psychologie der Massen

Die Radikalisierung der Sprache

Medien als Waffe: Vom Volksempfänger zur V2-Rakete

Wirtschaftlicher Aufschwung: Schein und Wirklichkeit

Überwindung der „Massenarbeitslosigkeit“: Mythos und Realität

Arbeitsbeschaffungsprogramme und staatliche Intervention

Die „Volksgemeinschaft“ als soziale Fassade

Erziehung zur Gefolgschaft: Indoktrination der Jugend

Von Anfang an: Die Prägung beginnt im Kinderzimmer

Die Hitlerjugend und der Bund Deutscher Mädel

Schule und Unterricht: Ideologie statt Bildung

Gefühlsbindung und Erlebnisorientierung

Militarisierung und Kriegsvorbereitung

Sozialer Druck, Privilegien und Ausgrenzung

Repression und Druck: soziale Konformität

Die Allgegenwart der Angst

Der staatliche Terrorapparat: Gestapo, SS und Polizei

Denunziation als Herrschaftsinstrument

Kriminalisierung von Abweichung und Kontrolle des Alltags

Anpassung, Ausgrenzung, Mitläufertum

Isolation und Zerschlagung von Widerstand

Demokratie-Zerstörung und Selbstgleichschaltung

Brennende Bücher

Massen-Euphorie: Die Dynamik außenpolitischer Erfolge

Revision und Expansion: Der Weg zur Großmacht

Triumph-Lärm: Rheinland, Österreich, Sudetenland

Massenpsychologie

Appeasement und Selbstbestätigung

Eingliederung, Annektierung, Besatzung, Verwaltung

Gebietsverluste und Kapitulation

Gesellschaftliche Dispositionen und die Rolle der Eliten

Antisemitismus, Nationalismus, Autoritarismus

Gleichschaltung: Ausschluss, Anpassung, Kontrolle

Die Eliten: Unterstützung, Anpassung, Eigennutz

„Volksgemeinschaft“ als Exklusionsgemeinschaft

Individuelle Abweichung

Zwischen Anpassung, Mitläufertum und Widerstand

Nonkonformität, Verweigerung, Protest, Widerstand

Jugendlicher Eigensinn und subkulturelle Opposition

Kirchlicher und weltanschaulicher Widerstand

Innere Emigration und geistige Selbstbehauptung

Hilfe für Verfolgte und ziviler Mut

Desertion, Kriegsdienstverweigerung und Sabotage

Individuelle Handlungsspielräume

Die schwierige Überredung zum Krieg

Traumatische Erinnerungen, gesellschaftliche Skepsis

Täuschungen: Die Strategie der „Friedenspolitik“

Militarisierung und die Rolle der Eliten

Feindbildpropaganda und politische Desorientierung

Kriegsbeginn: Angst, Resignation und Zwang

Die Rolle der Versorgungslage und der Alltagssorgen

Widerwilliger Gehorsam, wenig Begeisterung

Verfolgung, Entrechtung, Massenmord

Der „Holocaust“

Betroffene Gruppen

Zeitzeugen

Internationale Kollaboration im Holocaust

Formen der europäischen Kollaboration

Motive und Mechanismen der Kollaboration

Probleme der Aufarbeitung

Internationale Initiativen zur Aufarbeitung

Nachgehakt: NS-Wissen der Jugend?

T

EIL

II: D

EMOKRATIE

-F

EINDE HEUTE

Worum geht es?

Die Dynamik der kumulativen Radikalisierung

Radikal, radikaler, am radikalsten - grenzenlos

Gesellschaftliche Zustimmung, moralische Verstrickung

Die Zerbrechlichkeit der Demokratie

Die Bedeutung der historischen Aufarbeitung

Historische Muster, moderne Adaptionen

Radikalisierungsmaschinerie des 21. Jahrhunderts

Wirtschaftliche Krisen als Katalysator

Die Rolle der Eliten und der schweigenden Mehrheit

DI-A-FAS-Staaten

Parallelen und Unterschiede zum Nationalsozialismus

DI-A-FAS-Staaten: Exempel (Übersicht)

Begriffserläuterungen

Beispiele

W. Putin: Vom Autoritarismus zum Faschismus

XI Jinping: Unterdrückung, digital optimiert

R. T. Erdoğan: Faschistoide Feindbildkonstruktion

Viktor Orbán: Gezielte Entrechtung

Nicolás Maduro: Autoritäre Krisenherrschaft

Nayib Bukele: Autoritärer Populismus

Narendra Modi: Hindu-Nationalismus

Donald Trump: Faschistische Machtkonsolidierung

Giorgia Meloni: Institutionelle Unterwanderung

AfD: Selbstverharmlosung und Provokation

T

EIL

III: W

IEDERKEHR DER

N

AZIS

?

Worum geht es?

Nazi-Ideen: Wieder im Trend?

Der vorschnelle Nazi-Vergleich

Wiederkehr der Nazis?

Rückblick und Abschluss

G

LOSSAR UND

R

EGISTER

Glossar

Ortsregister

Personenregister

Quellen und Literatur

Vorwort

„Ich kann es ja überhaupt nicht begreifen, dass Hitler und Co. in nur 6 Jahren die Bevölkerung so manipuliert haben, dass ...“

Mit dieser rat- bis fassungslosen Bemerkung eines Bekannten, die mich vor wenigen Monaten in einer E-Mail erreichte, beginnt das vorliegende Buch – und trifft damit den Nerv einer bis heute verstörenden Frage: Wie gelang es dem NS-Regime, eine Gesellschaft in den Bann einer Ideologie zu schlagen, die Hass und Vernichtung zum Programm erhob?

Das Buch nimmt diese Frage ernst. Es folgt zunächst den Spuren der nationalsozialistischen Machtergreifung, sucht nach den „Mechanismen“1, mit denen eine Demokratie in eine Diktatur verwandelt wurde. Es macht offenbar, wie Propaganda sich allmählich in den Köpfen festsetzte, während wirtschaftliche Verlockungen und immer neue Einschüchterungen die Menschen gefügig machten. Teil 1 zeichnet dieses düstere Panorama nach – aber nicht als ferne Historie, sondern als warnendes und notwendiges Lehrstück, denn das scheinbar „Altbekannte“ erweist sich zunehmend als verlorengehendes Wissen.

Im zweiten Teil folgt das Buch dem Vermächtnis der Holocaust-Überlebenden Margot Friedländer (1921–2025): „Ihr sollt die Zeitzeugen sein.“, indem es auf die Gegenwart blickt, auf das Wiedererstarken rechtsextremer Bewegungen, auf die Schatten, die alte Parolen heute wieder werfen – in Deutschland und weltweit. Die Frage drängt sich auf: Sind wir immun gegen die Versuchungen und Irrwege von gestern?

Teil 3 zieht Bilanz: Droht defintiv eine Wiederkehr nationalistischer und autoritärer Ideen, oder gar eine Wiederkehr „der Nazis“?

Das Thema „Nationalsozialismus“ mag manchen Zeitgenossen abgegriffen erscheinen, unnötig immer wieder „davon anzufangen“ – doch mindestens die Entwicklungen der Gegenwart stehen solchen Verdrängungsgefühlslagen entgegen. Autokratische Strömungen breiten sich erneut aus und dringen schrittweise in demokratische Strukturen ein. Was wir längst überwunden glaubten, tritt heute in veränderter Gestalt neu hervor.

Die Methoden ähneln sich:

Lügen werden zu Wahrheiten erklärt,

unabhängige Gerichte und freie Medien in Frage gestellt,

kritische Stimmen an den Rand gedrängt.

Rechte von Minderheiten werden angefochten,

Vielfalt wird als Bedrohung gebrandmarkt,

zivilgesellschaftliches Engagement wird diffamiert.

„Soziale“ Netzwerke sind längst zu asozialen Resonanzräumen für Empörung und Misstrauen geworden; sie beschleunigen, was bislang im Verborgenen gärte.

Demokratie, so zeigt sich, ist kein Bollwerk aus Stein, sondern gleicht einer gläsernen Skulptur – transparent, lichtdurchlässig, offen, und eben auch: zerbrechlich! Ein feiner Riss genügt: Zunächst kaum wahrnehmbar, doch mit jedem Angriff auf Rechtsstaatlichkeit, mit jeder populistischen Vereinfachung, mit jeder Verschwörungserzählung im digitalen Raum wächst die Gefahr, dass das Glas Schaden erleidet oder gar zerspringt.

Und doch:

Gerade in ihrer Verletzlichkeit liegt die eigentliche Kraft der Demokratie. Sie ist eben genau kein starres Monument, sondern ein lebendiges Versprechen – offen, verwundbar, aber auch wandlungsfähig. Ihr Fortbestand verlangt Aufmerksamkeit, Mut und Bereitschaft zum Widerspruch. Doch das lohnt sich. Denn es gibt definitiv kein politisches System, das den Menschen mehr Freiheit und Würde gewähren könnte.

Diese Überzeugung ist nicht abstrakt. Sie speist sich aus gelebter Erfahrung: Geboren neun Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, wuchs ich in noch relativ frühen Jahren der Bundesrepublik Deutschland auf und habe als Heranwachsender und Erwachsener erleben dürfen, wie sich unser Land in demokratischer Freiheit entwickelte, und mit ihm seine Menschen, und so auch ich.

Als ich aber die Mahnung Margot Friedländers hörte: „Ihr sollt die Zeitzeugen sein.“, empfand ich dies spontan als eine auch mich unmittelbar angehende Verpflichtung. Friedländers Ruf gesellte sich nun aber auch zu der eingangs erwähnten Bemerkung „Ich kann es ja überhaupt nicht begreifen, dass Hitler…“.

Und so entstand dieses Buch, geschrieben in späten Lebensjahren und als solches auch eine Art Vermächtnis angesichts dessen, was ich in mehr als 70 Jahren gehört und gesehen habe – eine Erinnerung an das Wertvollste, was einem Menschen neben „Glaube, Hoffnung, Liebe“ (1. Korinther 13,13) überhaupt zuteilwerden kann: Die Freiheit.

Je mehr die Zeit voranschreitet, umso bedeutsamer ist es, wenn späteren Generationen noch Zeitzeugnisse hinterlassen wurden von jenen, die einst unter dem NS-Regime aufwuchsen. Selbstverständlich ist das nicht, denn viele Menschen zogen es vor, über das Erlebte zu schweigen, sei es um nun lieber ein neues, ein anderes, ein gelingendes Leben zu leben, oder aus Scham, oder weil ihnen das Trauma den Mund verschloss, oder weil Eltern ihre Kinder nicht mit den Erfahrungen des Schreckens ihrer eigenen Kindheit und Jugend belasten wollten.

Diesem Buch vorausgehend sollen programmatisch einige Erinnerungen meiner mittlerweile im Alter von 94 Jahren verstorbenen Mutter stehen. Als Hitler die macht ergriff, war sie fünf Jahre alt. Welche Erzählung hinterließ sie uns Kindern? Nicht viel. Und doch fügte sich in den Jahren das eine zum anderen, hier nun kurz in meinen eigenen Worten zusammengefasst:

Berlin, 1928. In einer Mietwohnung an der Schwedter Straße wächst die kleine Irmgard Elfriede auf – ihre Kindheit fällt in eine Epoche, in der das Private und das Politische unauflösbar miteinander verwoben sind.

Die nationalsozialistische Ideologie durchdringt früh den Alltag. In der Schule werden Spenden für das Winterhilfswerk eingefordert, Sammelbüchsen wandern von Hand zu Hand, der Eintopfsonntag wird vom Blockwart kontrolliert. Die Fahne wird zum Kultobjekt, der Name Horst Wessel zum Synonym für Opferbereitschaft. Im Geschichtsunterricht werden die Germanen verklärt, Frankreich ist der „Erzfeind“. Der Einfluss des BDM führt dazu, dass etliche Mädchen dem Religionsunterricht fernbleiben. Im Winter diktiert Kohlenmangel den Schichtunterricht.

Die „Reichskristallnacht“ markiert das abrupte Ende jüdischen Lebens in Berlin.

Dann der Krieg, stets spürbar, etwa wenn die Kesselschlacht von Stalingrad im Unterricht verfolgt wird. Die Kinderlandverschickung (KLV) führt Irmgard ins Sudetenland, nach Mährisch-Trübau. Dort lebt sie privat bei einer Familie überzeugter Anhänger des Regimes, die dennoch fest in ihrer evangelischen Kirchengemeinde verwurzelt bleiben. In Mährisch-Trübau begegnet Irmgard vor allem Mitläufern, kaum solch fanatischen Nationalsozialisten wie in Berlin. Juden mit dem gelben Stern sieht sie hier nicht - ihr Schicksal bleibt im Dunkeln.

Dann zum zweiten Mal KLV, diesmal in einem Lager in Kärnten mit streng getaktetem Tagesprogramm: Morgenappell, Fahnenhissen, Hitlergruß, gemeinsames Singen, politischer Unterricht, Parolen, Feierstunden an NS-Gedenktagen mit Kriegsliedern und Spottversen auf Churchill, abendliche Rituale, Fahnenabsenkung, Hitlergruß, Zitate von Hitler oder Goebbels…

Eine prägende Erfahrung bleibt die kollektive Bestrafung eines Mädchens durch die Gruppe – ein Spießrutenlauf: das Mädchen hatte gestohlen und musste nun von jeder anderen Mitschülerin geohrfeigt werden.

Nach dem Schulabschluss folgt das vorgeschriebene Haushaltsjahr, absolviert an mehreren Stationen (Berlin-Steglitz, Görlitz, Königsberg), der kriegsbedingt unvollendete Beginn einer Banklehre in Berlin, der Tod des Bruders in Frankreich, Tage und Nächte im Luftschutzkeller.

Dann die Angst vor der Roten Armee, die Nachkriegszeit, Schwarzmarkt, der Hungerwinter 1946/47 - das Überleben gehörte zum Alltag.

Und endlich: der klammheimlich vollzogene Schritt der inzwischen jungen Frau von Ostberlin in den „Westen“, nach Stuttgart. Die Familie wird hinter der „Mauer“ zurückbleiben, für immer…

Das ist in wenigen Zügen skizziert einiges von dem letztlich Wenigen, das meine Mutter als Kind, als Heranwachsende, als Schülerin, als junge Frau „mitbekommen“ und erlebt hatte. Davon erzählte sie uns Kindern. Das war spannend, und manchmal bat ich sie direkt: „Erzähl was vom Krieg!“ Was sie erzählte, fühlt sich im Nachhinein, verglichen mit den grauenvollen Berichten aus den Konzentrationslagern, beinahe „harmlos“ an – aber das war es natürlich ganz und gar nicht. Dies wurde umso deutlicher, als in sehr fortgeschrittenen Lebensjahren die eine oder andere Andeutung hinzukam, im Lauf von Gesprächen eingestreut, verlegen, und beinahe zaghaft, wie ein Wagnis:

über jüdische Nachbarn und Mitschülerinnen, die angeblich „weggezogen“ waren.;

über meinen Großvater, der das „Abholen“ eines Nachbarn beobachtet und das seiner Frau kurz und leise zugeflüstert hatte;

über Menschen, die im bombardierten Berlin als brennende Fackel die Straße hinunterrannten;

und dann, später, die Hochbetagte, schon über 90 Jahre alt: Albträume voller Soldaten, Bomben, Ruinen, und immer wieder angstvolles Hochschrecken aus dem Schlaf…

All das hat es millionenfach gegeben. Aber gleich wie groß oder klein die in jener Zeit erlittenen Leiden gewesen sein mögen: Es muss ausgesprochen werden, was geschehen ist, statt es schnödem Vergessen preiszugeben.

Nur so besteht eine Chance, dass der altgekannte und so oft gehörte Ruf „Nie mehr!“ tatsächlich Gehör findet, Wirkung entfaltet und mehr ist als ein leeres Versprechen.

Rainer Schulz

Zum 80jährigen Gedenken des Endes der Nazi-Herrschaft in Deutschland

1 In diesem Buch wird der Begriff „Mechanismus“ verwendet, um die komplexen, dynamischen und sich selbst verstärkenden Prozesse zu beschreiben, durch die die Nationalsozialisten Deutschland in eine Diktatur verwandelten und den Krieg ermöglichten. In Bezug auf moderne Autokratien wird der Begriff „Mechanismus“ dementsprechend verwendet, um „strukturelle Gemeinsamkeiten“ und „wiederkehrende Muster“ in der Machtverteilung, den Instrumenten der Kontrolle und der Manipulation zu analysieren. Beispiele dafür sind die Instrumentalisierung von Krisen, die Aushöhlung rechtsstaatlicher Strukturen, die Radikalisierung von Sprache und die Nutzung digitaler Medien zur Desinformation, usw.

Teil I: Die Nazi-Herrschaft

Worum geht es?

Am 10. Mai 1933 brannten auf dem Berliner Opernplatz die Bücher. Studenten warfen die Werke von Heinrich Heine, Erich Kästner und Thomas Mann ins Feuer, während Tausende zusahen. Kaum dass Adolf Hitler die Macht ergriffen hatte, loderten überall im Land die Flammen der Unmenschlichkeit auf. Doch das war erst der Anfang.

Was folgte, war eine tödliche Eigendynamik aus Hass, Opportunismus und systemischer Radikalisierung. Die nationalsozialistische Herrschaft war mehr als das Werk eines teuflischen Plans einiger Weniger. Es war ein Inferno, das sich immer neu aus sich selbst heraus anheizte – bis Europa in Schutt und Asche lag und sechs Millionen Juden ermordet waren.

Wer trägt die Schuld daran? Hitler? Alle? Niemand?

Der Aufbau der nationalsozialistische Diktatur ereignete sich als ein komplexes Geflecht gezielter Steuerungsversuche, improvisierter Lösungen und unkontrollierbarer Dynamiken – eine Polykratie aus Ideologie, Struktur und situativem Handeln. Zwar nutzte das Regime systematische Instrumente wie Mediengleichschaltung, Jugendindoktrination und ökonomische Zwänge, doch deren Wirkung entfaltete sich erst im Zusammenspiel mit gesellschaftlichen Dispositionen, historischen Kontinuitäten und der Eigendynamik von Gewalt. Es gab keinen einfachen Masterplan allein „von oben“. Das ist die These dieses Buches.

Ein zentraler Irrtum wäre die Annahme, die NS-Führung habe durchweg als allwissender Strippenzieher agiert und ihr gegenüber habe ein wehrloses Volk gestanden eine namenlose Opfermasse. Zwar inszenierte Goebbels Propaganda die totale Kontrolle – etwa durch perfekt choreografierte Reichsparteitage –, doch deren Erfolg beruhte zugleich und wesentlich auf bereits vorhandenen Ressentiments, an dieman beinahe mühelos anknüpfen konnte: das Trauma des 1918 verlorenen Krieges, soziale Abstiegsängste und ein tief verwurzelter Antisemitismus. Die Radikalisierung der Judenverfolgung offenbart diese Dialektik auf bitterste Weise: Der Boykott jüdischer Geschäfte 1933 begann als taktische Einschüchterung: „Deutsche, kauft nicht bei Juden!“; zur Maschinerie der Enteignung entwickelte er sich jedoch vor allem durch lokale SA-Initiativen, bürokratische Logik und wirtschaftlichen Neid. Jeder weitere Schritt auf diesem Weg erzeugte neue Momente empörten, wütenden Aufbegehrens gegen einer schutzlosen jüdischen Minderheit und rief immer neue Eskalationen hervor – eine Spirale, die sich in den Novemberpogromen 1938 fortsetzte und in einer nie dagewesenen, supergenozidalen Vernichtungsmaschinerie endete: dem Holocaust.2

Höchst ambivalent war der von Beginn an lauthals propagierte Wirtschaftsaufschwung. Arbeitsbeschaffungsprogramme und Rüstungsinvestitionen verschleierten die Staatsverschuldung und trieben beinahe zwangsläufig in die Expansionslogik des Krieges. Die „Volksgemeinschaft“ erwies sich weniger als soziale Utopie denn als ökonomisches Notkonstrukt, das innere Geschlossenheit durch Ausgrenzung erkaufte. Diese exkludierende Funktion der „Volksgemeinschaft“ manifestierte sich besonders konkret in den Winterhilfswerk-Sammlungen, wo die demonstrative Teilnahme und großzügige Spenden nicht nur soziale Solidarität unter „Volksgenossen“ beweisen sollten, sondern gleichzeitig jüdische Nachbarn, Sinti und Roma sowie politisch Missliebige systematisch von jeder Unterstützung ausschlossen – ihre Bedürftigkeit galt als selbstverschuldet und als volksfremder Ballast. Selbst die Jugendindoktrination folgte bei all ihrer konsequenten Durchführung keinem wirklichen, klar definierten Masterplan: Die anfängliche Freiwilligkeit der HJ-Mitgliedschaft wandelte sich ab 1936 zum Zwang, aber nicht wegen strategischer Weitsicht, sondern aufgrund der Eigendynamik massenhafter Mobilisierung: Lagerfeuerromantik und paramilitärische Spiele nutzten generationstypische Sehnsüchte – wer beitrat, sei es aus Abenteuerlust oder aus welchen Gründen auch immer, wurde durch Rituale schrittweise eingebunden, gehörte schon bald dazu, stand nicht abseits, „war wer“ und wollt das auch sein und bleiben.

Die vermeintliche Allmacht des Regimes war eine Illusion. Die Gestapo, mit nur 7.000 Beamten im gesamten Reich, stützte sich auf Denunziationen und freiwillige Mitwirkung. Jeder Verdacht legitimierte neue Überwachung, jeder Anpassungsakt verstärkte den Konformitätsdruck. Diese paradoxe Dynamik machte das System zugleich effizient und fragil: Je mehr Menschen sich äußerlich konform zeigten, desto stärker wuchs die Angst, als Außenseiter stigmatisiert zu werden. Das Ideal der „Volksgemeinschaft“ verkörperte diese Widersprüche. Subventionierte KdF-Reisen und Nachbarschaftsfeste schufen reale Bindungen, doch ihre inszenierte Harmonie diente der Abgrenzung. Wer an gemeinschaftlichen Singabenden teilnahm oder Betriebsfeste feierte, bekräftigte unwillkürlich die Normen eines Systems, dessen scheinbare Einheit auf der Ausgrenzung von Juden, Sinti und Roma oder politisch Andersdenkenden beruhte. Diese Dialektik durchdrang den Alltag bis in kleinste Gesten – die Teilhabe der Einen legitimierte die Gewalt gegen die Anderen.

Die NS-Herrschaft stellt ein Lehrstück über die Anfälligkeit moderner Gesellschaften für autoritäre Verführung dar. Ihr „Erfolg“ speiste sich aus mobilisierbaren Ressentiments, strukturellen Krisen und dem Opportunismus von Eliten, die Widerstandsrisiken mieden. Diese Erkenntnis bedeutete kein Relativieren des Verbrecherischen, sondern ist der Schlüssel zum Verständnis dafür, wie autoritäre Manipulation im Spannungsfeld von Systematik und Chaos wirkt – ein Spiegel für jede Gegenwart, die meint, immun gegen solche Mechanismen zu sein.

2 Entscheidend ist: Es gab keinen schriftlichen Vernichtungsbefehls Hitlers. Die Radikalisierung verlief schrittweise von Ghettos über Massenerschießungen (1941) zur systematischen Deportation. Die Wannseekonferenz 1942 koordinierte „lediglich“ die Logistik. Kompetenzkonflikte zwischen SS, Wehrmacht und Zivilverwaltungen prägten die Dynamik: Lokalführer eskalierten eigenmächtig Gewalt, während Unternehmen von Zwangsarbeit profitierten. Dezentrale Gewalt – Massenerschießungen der Einsatzgruppen und NSDAP-Pogrome – verband sich mit Arisierungspraktiken und pseudowissenschaftlicher Legitimation. Die „Endlösung“ entstand als kumulativer Prozess aus bürokratischer Effizienz, regionaler Radikalisierung und individueller Mittäterschaft.

Die Grundfrage: Wie konnte das passieren?

Noch einmal zurück an den Anfang dieses Buches – da hieß es:

„Ich kann es ja überhaupt nicht begreifen, dass Hitler und Co. in nur 6 Jahren die Bevölkerung so manipuliert haben, dass...“

Somit steht die Frage im Raum: Wie gelang es dem nationalsozialistischen Regime, innerhalb weniger Jahre eine so ungeheuer breite Zustimmung der deutschen Bevölkerung für sich und sogar für den Krieg zu gewinnen?

Diese Frage ist zentral für das Verständnis der NS-Herrschaft und ihrer gesellschaftlichen Voraussetzungen. Die Vorstellung, Hitler und seine Gefolgsleute hätten die Bevölkerung in nur sechs Jahren „manipuliert“, greift jedoch zu kurz. Vielmehr ermöglichte ein komplexes Geflecht aus Propaganda, wirtschaftlicher Politik, Indoktrination, Repression, gesellschaftlichen Dispositionen und individuellen Interessen die „totale“ Veränderung der Lage.

Propaganda

Propaganda und Medienkontrolle prägten die Wahrnehmung der Wirklichkeit. Die Nationalsozialisten erkannten früh die Bedeutung moderner Massenmedien für die Formung der öffentlichen Meinung. Joseph Goebbels, Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda, schuf eine beispiellose Medienkontrolle. Zeitungen wurden gleichgeschaltet, der Rundfunk zentralisiert, das Kino als Propagandainstrument genutzt. Die „Wochenschau“ im Kino, der preiswerte „Volksempfänger“ im Wohnzimmer und groß angelegte Plakatkampagnen sorgten dafür, dass die NS-Botschaften allgegenwärtig waren.

Ein markantes Beispiel ist der Film „Triumph des Willens“3, der den Reichsparteitag in Nürnberg (1934) als monumentales Gemeinschaftserlebnis inszenierte. Die Bilder von Massenaufmärschen, Fackelzügen und der Verehrung Hitlers schufen ein Gefühl der Einheit und historischen Mission. Durch innovative Kameratechnik und Montage wurde der Führerkult bewusst verherrlicht. Heute ist der Film wegen seiner propagandistischen Wirkung umstritten und darf in Deutschland nur zu Bildungszwecken öffentlich gezeigt werden.

Die Propaganda arbeitete mit einfachen, emotional aufgeladenen Feindbildern: Juden, Bolschewisten, „Volksfeinde“. Sie suggerierte, dass Deutschland von äußeren und inneren Feinden bedroht sei und nur unter Hitlers Führung zu Größe zurückfinden könne.

Die Wirkung dieser Propaganda war tiefgreifend. Zeitgenössische Tagebücher, etwa das der Berliner Hausfrau Luise Solmitz, zeigen, wie sehr die Menschen von den inszenierten „Erfolgen“ und der scheinbaren Überwindung der Weimarer Krisen beeindruckt waren:

28. Februar 1933:

„Die Kommunisten haben den Reichstag angesteckt, furchtbares Feuer, planmäßig an den verschiedensten Stellen angelegt. Das ganze Denken u. Fühlen der meisten Deutschen ist von Hitler beherrscht, sein Ruhm steigt zu den Sternen, der Heiland ist er einer bösen, traurigen deutschen Welt. Ach, daß er bewahrt bleibt vor der roten Mordhetze, die vor nichts zurückschreckt! [...] Wohl uns, daß an der Spitze dieser mitreißenden, gewaltigen Bewegung ein reiner, guter Mensch steht, ein Mensch ohne Flecken u. Fehler!“4

Wirtschaft

Wirtschaftliche Stabilisierung nach den Krisenjahren der Weimarer Republik wurde zum zentralen Legitimationsfaktor. Durch Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, den Ausbau der Infrastruktur und vor allem massive Aufrüstung sank die offizielle Arbeitslosigkeit von sechs Millionen (1933) auf angeblich unter eine Million (1939). Allerdings ist zu beachten, dass diese Zahlen durch verschiedene Maßnahmen beeinflusst wurden, etwa durch die Einführung der Wehrpflicht, den Arbeitsdienst und die Verdrängung von Frauen aus dem Arbeitsmarkt, sodass die tatsächliche Unterbeschäftigung höher lag als die offizielle Statistik auswies. Die massive Aufrüstung und staatlich geförderte Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen waren entscheidende Faktoren für diesen Rückgang. Ein konkretes Beispiel ist München:

Ende 1940 arbeiteten laut dem NS-Dokumentationszentrum München bereits 137 Betriebe mit über 56.000 Beschäftigten für die Rüstung. Die BMW Flugmotorenbau GmbH expandierte ab 1934 massiv, und Unternehmen wie Krauss-Maffei und Dornier bauten ihre Kapazitäten erheblich aus. Die Rüstungsindustrie bedeutete einen…

„…massiven Industrialisierungsschub für die bayerische Landeshauptstadt.“5

Die Süddeutsche Zeitung berichtete im Jahr 2013, dass im Flugzeugbau in Bayern die Zahl der Beschäftigten von 102 (1933) auf knapp 16.000 (1939) stieg, wobei München ein Zentrum dieser Entwicklung war:

„Es war die Aufrüstung vor und im Zweiten Weltkrieg, die für immense Aufträge im Maschinen-, Apparate- und Fahrzeugbau in Bayern sorgte.“ 6

Viele Menschen erlebten tatsächlich eine Verbesserung ihrer Lebenssituation. Die Organisation „Kraft durch Freude“ bot subventionierte Urlaubsreisen und kulturelle Veranstaltungen an, die das Gefühl von Teilhabe an einer „Volksgemeinschaft“ stärkten. Gleichzeitig wurden Juden, politische Gegner und andere Minderheiten ausgegrenzt und verfolgt. Integration und Exklusion gingen Hand in Hand.

Jugend

Die bewusste gesteuerte Beeinflussung der Jugend war ein weiteres zentrales Element. Organisationen wie die Hitlerjugend und der Bund Deutscher Mädel wurden zu Massenorganisationen ausgebaut; ab 1936 war die Mitgliedschaft faktisch verpflichtend.7 In den Schulen wurden Lehrpläne umgestellt: Biologie wurde zur „Rassenkunde“, Geschichte zur nationalsozialistischen Heldenerzählung. Die emotionale Aufladung der Zugehörigkeit, das Gefühl, Teil einer „neuen Zeit“ zu sein, prägten eine ganze Generation. Die Indoktrination wirkte über die Schule hinaus:

Auch in Sportvereinen, bei den Pfadfindern (die bald verboten wurden8) und in der Freizeit war die NS-Ideologie präsent. Wer sich verweigerte, musste mit Verfolgung rechnen.

Die Zustimmung zum Regime und zum Krieg war nicht nur Produkt von Überzeugung oder Begeisterung, sondern auch von Angst und Anpassung. Die Gestapo, die SS und ein dichtes Netz von Spitzeln sorgten für ein Klima der Unsicherheit. Politische Gegner und „Abweichler“ wurden verfolgt, inhaftiert oder ermordet.

Ein konkretes Beispiel ist die Verfolgung der Münchner Widerstandsgruppe „Weiße Rose“. Die Geschwister Hans und Sophie Scholl sowie ihre Mitstreiter wurden 1943 nach dem Verteilen von Flugblättern verhaftet und hingerichtet. Ihr Schicksal verdeutlicht, wie gefährlich Widerstand war – und wie sehr die Gesellschaft von Angst und Denunziation geprägt war.

Auch im Alltag war der soziale Druck enorm: Wer sich nicht anpasste, riskierte berufliche Nachteile, soziale Isolation oder Schlimmeres. In vielen Wohnvierteln wurden jüdische Nachbarn nach der sogenannten „Kristallnacht“ 1938 offen angefeindet oder gemieden. Die öffentliche Zustimmung wurde durch inszenierte Massenveranstaltungen, Volksabstimmungen (mit manipulierten Ergebnissen) und die ständige Wiederholung von Erfolgserzählungen erzeugt.

Außenpolitik und Krieg

Die außenpolitischen Erfolge Hitlers – die Revision von Versailles9, die Expansion ohne Krieg (bis 1939), die scheinbare Wiederherstellung der deutschen Großmachtstellung – erzeugten ein Klima der Euphorie.

Die Propaganda inszenierte diese Erfolge als „Friedenspolitik“ und „Befreiung“. Die Masse wurde zum Akteur: Wer sich in der jubelnden Menge wiederfand, erlebte sich als Teil einer historischen Bewegung.

Ein Beispiel ist die Rheinlandbesetzung 1936: Die Wehrmacht marschierte entgegen den Bestimmungen des Versailler Vertrags ins entmilitarisierte Rheinland ein. Die Bevölkerung feierte die Soldaten mit Blumen und Jubel. Goebbels inszenierte das Ereignis als „Befreiung von Versailles“. Auch das Münchner Abkommen 1938, das die Annexion des Sudetenlands ermöglichte, wurde als „Triumph des Friedens“ gefeiert.

Zeitgenössische Zeugnisse illustrieren, dass viele Deutsche erleichtert waren, dass ein Krieg vermieden schien – und gleichzeitig stolz auf die „Stärke“ des Regimes. So notierte der amerikanische Journalist William Lawrence Shirer (1904–1993) in seinem Tagebuch über die Reaktionen im Berliner Reichstag, als Hitler die Besetzung verkündete:

„Sie springen auf, schreien und jubeln. Das Publikum auf den Tribünen tut das Gleiche... Ihre Hände sind zum Gruß erhoben, ihre Gesichter vor Hysterie verzerrt, ihre Münder weit offen, sie schreien, schreien, ihre Augen brennen vor Fanatismus, auf den neuen Gott gerichtet, den Messias.“10

Die nationalsozialistische Mobilisierung stieß auf bereits vorhandene gesellschaftliche Dispositionen. Antisemitismus, Nationalismus, Militarismus und autoritäre Traditionen waren in weiten Teilen der Gesellschaft tief verwurzelt. Die Niederlage im Ersten Weltkrieg, die Demütigungen des Versailler Vertrags und die wirtschaftlichen Krisen hatten ein Klima der Unsicherheit und des Ressentiments geschaffen. Die Eliten – aus Wirtschaft, Militär, Verwaltung, Kirche und Wissenschaft – unterstützten das Regime oft aus Opportunismus, Überzeugung oder Angst.

Unternehmen wie IG Farben, Krupp oder Siemens profitierten massiv von der Aufrüstung und unterstützten das Regime finanziell und organisatorisch. Krupp, Siemens und IG Farben waren zentrale Profiteure des Rüstungsbooms, erhielten lukrative Aufträge und steigerten ihre Gewinne erheblich.

IG Farben beteiligte sich 1933 mit 400.000 Reichsmark am Wahlfonds für die NSDAP und zahlte weitere hohe Summen an die Partei und die SA; zudem erhielt das Unternehmen von der Regierung umfangreiche Aufträge und Preisgarantien für kriegswichtige Produkte wie synthetisches Benzin und Buna-Kautschuk, was zu enormen Gewinnen führte.

11

Siemens passte sich den Vorgaben des NS-Staates an, kooperierte mit Behörden und profitierte von der Kriegswirtschaft.

12

Diese Unternehmen waren somit nicht nur Nutznießer, sondern auch aktive Unterstützer des NS-Regimes.

Die Mobilisierung der deutschen Bevölkerung für den Krieg war das Ergebnis eines vielschichtigen Prozesses, in dem Propaganda, wirtschaftliche und soziale Integrationsangebote, Indoktrination, Repression, gesellschaftliche Dispositionen und individuelle Interessen ineinandergreifen. Die scheinbare „Begeisterung“ war häufig das Produkt von Angst, Anpassung, Gruppendruck und dem Wunsch nach Zugehörigkeit – aber auch von realen Vorteilen und ideologischer Überzeugung.

Versuchter Widerstand

Die Zustimmung zum Krieg war jedoch kein monolithisches Phänomen. Sie reichte von fanatischer Begeisterung über opportunistische Anpassung bis hin zum (vieldeutigen) Stillschweigen.

Trotz aller Propaganda, Repression und Massenmobilisierung gab es Skepsis, Ablehnung und Widerstand. Teile der Arbeiterschaft, einige Kirchenvertreter, Intellektuelle und einzelne Militärs blieben kritisch. Viele Menschen zogen sich ins Private zurück, versuchten, sich anzupassen oder zu überleben.

Offener Widerstand war lebensgefährlich und blieb die Ausnahme. Ein Beispiel dafür gaben Jugendgruppen, die sich vor allem engagierten aus Kommunisten, Sozial-Demokraten, Christen oder Juden. zusammensetzten:

„Das haben die Jugendlichen zusammen gemacht: Sie haben sich getroffen. Und verbotene Radio-Sender gehört. Sie haben anderen Menschen von den verbotenen Nachrichten erzählt. Sie haben Flug-Blätter verteilt. Das waren Zettel mit Nachrichten. In den Flug-Blättern haben sie vom Krieg berichtet. So wie er wirklich war. Und sie haben von den Verbrechen von den National-Sozialisten erzählt. Das war sehr gefährlich. Die Jugendlichen durften dabei nicht erwischt werden. Sonst wurden sie bestraft. Auch mit der Todes-Strafe. Im Krieg wurden die Jugendlichen noch schlimmer von den National-Sozialisten verfolgt. Wenn sie selbst über ihr Leben bestimmen wollten. Und nicht bei der Hitler-Jugend mitmachen wollten.“13

Militär

Der Großteil des Militärs unterstützte die NS-Politik. Manche aber wandten sich (meist spät) von ihr ab. Ein Beispiel ist Generaloberst Ludwig Beck (1880–1944):

Beck soll 1933 die Machtübernahme Hitlers noch ausdrücklich mit den folgenden Worten begrüßt haben:

„Ich habe mir jahrelang die politische Revolution gewünscht, und nun sind meine Wünsche in Erfüllung gegangen. Es ist der erste Lichtblick seit 1918.“14

Er unterstützte die Zusammenarbeit von Reichswehr und NS-Regime. Erst im Zuge von Hitlers immer radikalerer Kriegspolitik, insbesondere während der Sudetenkrise 1938, entwickelte Beck eine kritische Haltung und versuchte, die Generalität zu einem gemeinsamen Protest zu bewegen. Schließlich wurde er zu einer zentralen Figur des militärischen Widerstands gegen Hitler, was er mit seinem Leben bezahlte.15

Kirche

Auch in den Kirchen gab Proteste. Ein Beispiel ist der katholische Bischof Clemens August Graf von Galen und dessen Verurteilung der „Euthanasie“-Morde, zum Beispiel in einer Predigt vom 3. August 1941:

„Seit einigen Monaten hören wir Berichte, dass aus Heil- und Pflegeanstalten für Geisteskranke auf Anordnung von Berlin Pfleglinge, die schon länger krank sind und vielleicht unheilbar erscheinen, zwangsweise abgeführt werden. Regelmässig erhalten dann die Angehörigen nach kurzer Zeit die Mitteilung, der Kranke sei verstorben, die Leiche sei verbrannt, die Asche könne abgeliefert werden. Allgemein herrscht der an Sicherheit grenzende Verdacht, dass diese zahlreichen unerwarteten Todesfälle von Geisteskranken nicht von selbst eintreten, sondern absichtlich herbeigeführt werden, dass man dabei jener Lehre folgt, die behauptet, man dürfe so genannt lebensunwertes Leben vernichten, also unschuldige Menschen töten, wenn man meint, ihr Leben sei für Volk und Staat nichts mehr wert. Eine furchtbare Lehre, die die Ermordung Unschuldiger rechtfertigen will, die die gewaltsame Tötung der nicht mehr arbeitsfähigen Invaliden, Krüppel, unheilbar Kranken, Altersschwachen grundsätzlich freigibt!“16

Auf evangelischer Seite widersetzte sich die „Bekennende Kirche“ jeder Form von „Gleichschaltung“. Im Schlüsseldokument des kirchlichen Widerstands schlechthin, der „Barmer Theologischen Erklärung“ von 1934, wird in der ersten These jede Form von ideologischer und politischer Vereinnahmung der Kirche zurückgewiesen:

„Wir verwerfen die falsche Lehre, als könne und müsse die Kirche als Quelle ihrer Verkündigung außer und neben diesem einen Worte Gottes auch noch andere Ereignisse und Mächte, Gestalten und Wahrheiten als Gottes Offenbarung anerkennen.“17

Im Besonderen engagierte sich der evangelische Theologe und Pfarrer Dietrich Bonhoeffer, einer der herausragenden Mitstreiter der „Bekennenden Kirche“, im Widerstand18 und an Umsturzplänen gegen Adolf Hitler. Schon 1933 äußerte er sich in einer Rundfunkansprache bei der „Berliner Funkstunde“ wie folgt:

„Der Führer wird sich dieser klaren Begrenzung seiner Autorität verantwortlich bewußt sein müssen. Versteht er seine Funktion anders, als sie so in der Sache begründet ist […] läßt er sich vom Geführten dazu hinreißen, dessen Idol darstellen zu wollen – und der Geführte wird das immer von ihm erhoffen

– dann gleitet das Bild des Führers über in das des Verführers, dann handelt er unsachlich19 am Geführten wie an sich selbst. Der echte Führer […] muß die Geführten von der Autorität seiner Person weg zur Anerkennung der echten Autorität der Ordnungen und des Amtes führen […] Führer und Amt, die sich selbst vergotten, spotten Gottes."20

Bonhoeffer wurde von den Nationalsozialisten 1945 durch Hängen hingerichtet.

Denkmal 1:

„Ehrenfelder Gruppe“ und „Edelweißpiraten“

Die Edelweißpiraten waren lose organisierte Jugendgruppen im nationalsozialistischen Deutschland, die sich ab etwa 1938 / 1939 aus Protest gegen die Gleichschaltung und Militarisierung der Jugend zur „Hitlerjugend“ bildeten. Sie stammten meist aus der Arbeiterklasse, trafen sich zu Fahrten und Freizeitaktivitäten und trugen als Erkennungszeichen ein Edelweiß. Sie lehnten die NS-Ideologie ab und versuchten, einen eigenständigen Lebensstil zu verwirklichen.

Einige, wie die „Ehrenfelder Gruppe“ in Köln, leisteten aktiven Widerstand. Unter Führung von Hans Steinbrück versteckten sie Verfolgte, organisierten Lebensmittel und Waffen und planten Sabotageakte. Die Nationalsozialisten verfolgten die Edelweißpiraten mit großer Härte. 1944 wurde die Gruppe entdeckt. Am 10. November 1944 wurden dreizehn Mitglieder, darunter mehrere Jugendliche, von der Gestapo ohne Gerichtsverfahren öffentlich gehängt.

Die Ehrenfelder Gruppe gilt heute als Symbol für jugendlichen Widerstand gegen das NS-Regime.

Zum Gedenken an die zum Teil noch minderjährigen Opfer der Ermordung folgen hier ihre Namen und ihr Alter21:

Die Hingerichteten der Ehrenfelder Gruppe

Johann Müller (16 Jahre),

Bartholomäus Schink (16 Jahre),

Günther Schwarz (16 Jahre),

Gustav Bermel (17 Jahre),

Franz Rheinberger (17 Jahre),

Adolf Schütz (18 Jahre),

Hans Steinbrück (23 Jahre),

Roland Lorent (24 Jahre),

Peter Hüppeler (31 Jahre),

Heinrich Kratina (38 Jahre),

Josef Moll (41 Jahre),

Wilhelm Kratz (42 Jahre)

Johann Krausen (57 Jahre).

Denkmal 2:

Die Kinder vom Bullenhuser Damm

Es gibt belegte Fälle, in denen die Nationalsozialisten selbst kleine Kinder gehängt haben. Das bekannteste Beispiel ist der Mord an den 20 Kindern vom Bullenhuser Damm im April 1945. Diese Kinder waren zwischen fünf und zwölf Jahre alt. Das an ihnen verübte Verbrechen ist historisch sicher belegt und gilt als besonders grausames Beispiel für die Menschenverachtung des NS-Regimes.

Die Kinder stammten aus verschiedenen Ländern Europas: aus Polen, den Niederlanden, Frankreich, Italien und der Tschechoslowakei. Sie wurden 1944 von ihren Familien getrennt, nach Auschwitz und dann ins KZ-Neuengamme gebracht, wo sie für medizinische Experimente missbraucht wurden, bevor sie am 20. April 1945 in Hamburg aufs Barbarischste ermordet wurden.

Die Namen und das Alter der 20 Kinder, die am Bullenhuser Damm ermordet wurden, sind weitgehend bekannt und auf der Website der Gedenkstätte Bullenhuser Damm sowie bei der Vereinigung „Kinder vom Bullenhuser Damm“ dokumentiert.

Zum Gedenken an die ermordeten Kinder vom Bullenhuser Damm folgen hier ihre Namen, ihre Herkunft und ihr Alter22:

Die ermordeten Kinder vom Bullenhuser Damm

Marek James (aus Polen, 6 Jahre),

Eleonora Witoński (aus Polen, 6 Jahre),

Mania Altman (aus Polen, 7 Jahre),

Riwka Herszberg (aus Polen, 7 Jahre),

Sergio de Simone (aus Italien, 7 Jahre),

Roman Witoński (aus Polen, 7 Jahre),

Lea Klygerman (aus Polen, 8 Jahre),

Marek Steinbaum (aus Polen, 8 Jahre),

H. Wassermann (aus Polen, 8 Jahre),

Alexander Hornemann (aus den Niederlanden, 9 Jahre),

Ruchla Zylberberg (aus Polen, 9 Jahre),

Eduard Reichenbaum (aus Polen, 11 Jahre),

Sara Goldfinger (aus Polen, 11 Jahre),

Bluma Mekler (aus Polen, 11 Jahre),

Eduard Hornemann (aus den Niederlanden, 12 Jahre),

Georges-André Kohn (aus Frankreich, 12 Jahre),

Jacqueline Morgenstern (aus Frankreich, 12 Jahre),

Lelka Birnbaum (aus Polen, 12 Jahre),

Roman Zeller (aus Polen, 12 Jahre),

Walter Jungleib (aus der Slowakei, 13 Jahre)

3 LENI RIEFENSTAHL, Triumph des Willens 1935.

4 LUISE SOLMITZ/RAND, URSULA, Tagebuch einer Hamburgerin 1933– 1943, URL: www.ndr.de/geschichte/chronologie/hamburgertagebuecher101_page-3.html (Stand: 5.6.2025).

5 Dieter Pohl: Aufrüstung der Reichswehr/Wehrmacht (publiziert am 16.01.2025), in: nsdoku.lexikon, hrsg. vom NS-Dokumentationszentrum München, URL: www.nsdoku.de/lexikon/artikel/aufruestung-der-reichswehrwehrmacht-46 (Stand 2025-05-09).

6 DIETER POHL/NSDOKU MÜNCHEN, Aufrüstung der Reichswehr/Wehrmacht: Die deutsche Rüstung 1923-1945, URL: www.nsdoku.de/lexikon/artikel/aufruestung-der-reichswehrwehrmacht-46 (Stand: 5.6.2025).

7 Mit dem „Gesetz über die Hitlerjugend“ vom 1. Dezember 1936 wurde die Mitgliedschaft für alle Jugendlichen im Deutschen Reich verpflichtend erklärt, auch wenn die tatsächliche Zwangsmitgliedschaft erst mit der Einführung der „Jugenddienstpflicht“ am 25. März 1939 für alle Jugendlichen verbindlich wurde. Ab diesem Zeitpunkt mussten nahezu alle deutschen Jungen und Mädchen ab dem 10. Lebensjahr der Hitlerjugend beziehungsweise dem BDM beitreten.

8 Bereits 1933 und 1934 wurden die meisten nichtkonfessionellen Pfadfindergruppen verboten und ihre Mitglieder in die Hitlerjugend überführt. Die konfessionellen (vor allem katholischen und evangelischen) Pfadfinderbünde konnten sich noch einige Jahre unter starken Einschränkungen halten, wurden aber spätestens 1937/1938 ebenfalls verboten. „Wer weiterhin eine Gruppe führte, kam ins Zuchthaus oder Konzentrationslager, das waren nicht wenige. Nur die Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg (DPSG) rettete zunächst ein Staatsvertrag zwischen Deutschem Reich und Vatikan, 1938 musste auch sie ihre Arbeit einstellen.“ In: ZEIT ONLINE, Fähnlein Unverzagt, in: DIE ZEIT (09.08.2007), Nr. 33, URL: www.zeit.de/2007/33/Pfadfinder/seite-6 (Stand: 5.6.2025).

9 Mit „Revision von Versailles“ ist der Versuch gemeint, die Bestimmungen des Versailler Vertrags von 1919 rückgängig zu machen oder abzuändern. Der Vertrag legte Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg harte Bedingungen auf: Gebietsverluste, Abrüstung, hohe Reparations-zahlungen und die alleinige Kriegsschuld. Viele Deutsche empfanden diese Auflagen als ungerecht und demütigend. Deshalb forderten fast alle politischen Kräfte der Weimarer Republik und besonders die Nati-onalsozialisten, den Vertrag zu revidieren, also Gebiete zurückzuge-winnen, die Abrüstung zu beenden und die Reparationszahlungen zu stoppen. Die Revision von Versailles wurde so zu einem zentralen Ziel der deutschen Außenpolitik und war ein wichtiger Bestandteil der NS-Propaganda und der Vorbereitung des Zweiten Weltkriegs.

10WIKIPEDIA.ORG, Remilitarisation of the Rhineland, URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Remilitarisation_of_the_Rhineland#cite_ref-62 (Stand: 5.6.2025).

11WIKIPEDIA.ORG, I.G. Farben, URL: https://de.wikipedia.org/wiki/I.G._Farben (Stand: 5.6.2025).

12 GIDON KERMANN/VALENTIN SCHOLZ, Kriegswirtschaft und Zwangsarbeit im 3. Reich am Beispiel der Firma Siemens. Diplomarbeit 2021 (HLTW 13), Wien 2021.

13 GEDENKSTÄTTE DEUTSCHER WIDERSTAND, Widerstand von Jugendlichen, URL: www.gdw-berlin.de/de/leichte-sprache/themen-bereiche/13-widerstand-von-jugendlichen/ (Stand: 5.6.2025).

14 Beck schrieb in einem „Brief an die Tochter seines ehemaligen Kommandierenden Generals […]: ‚Dieser politische Umschwung […] ist der erste große Lichtblick seit 1918.‘ Das ist wohlgemerkt am 17. März geschrieben worden, also nach dem Reichstagsbrand und den darauf folgenden Verordnungen, welche die politischen Freiheitsrechte entscheidend beschnitten und die damit gleichsam zu Grundgesetzen des Unrechtsstaates wurden.“ KLAUS-JÜRGEN MÜLLER, Generaloberst Ludwig Beck : eine Biographie 2008, 100.

15 20. Juli 1944: „Nach dem missglückten Bombenattentat auf Hitler in der ‚Wolfsschanze‘ (bei Rastenburg / Ostpreußen) misslingt der Widerstandsgruppe um Beck in Berlin der Staatsstreich. Im Bendlerblock in Berlin wird sie von Einheiten der Wehrmacht festgesetzt und gefangen genommen. Ludwig Beck wird kurz vor Mitternacht die Gelegenheit zum Selbstmord gegeben, der jedoch zweimal scheitert. Daraufhin wird er von einem Feldwebel der Wehrmacht erschossen.“ LEBENDIGES MUSEUM ONLINE, Ludwig Beck 1880-1944, URL: www.dhm.de/lemo/biografie/ludwig-beck (Stand: 5.6.2025).

16 CLEMENS AUGUST VON GALEN, Das Recht auf Leben. Predigt am 3. Aug. 1941 in d. Sankt-Lamberti-Kirche (Blätter für Menschenrechte 1946, H. 1), Salzburg/Rorschach 1946.

17 BEKENNTNISSYNODE IN BARMEN/EVANGELISCHE KIRCHE IN DEUTSCHLAND, Theologische Erklärung der Bekenntnissynode in Barmen vom 31. Mai 1934, URL: https://www.ekd.de/BarmerTheologische-Erklarung-Thesen-11296.htm (Stand: 5.6.2025).

18 DIETRICH BONHOEFFER, Widerstand und Ergebung. Briefe und Aufzeichnungen aus der Haft, München 1951.

19 Hinweis: „In der hsl. Fassung sowie der ersten masch. Fassung der Sammlung E. Bethges“ stehe „statt ‚unsachlich‘ noch die schärfere Formulierung: ‚verbrecherisch‘.“ CARSTEN NICOLAISEN/ERNST-ALBERT SCHARFFENORTH (Hrsg.), Berlin 1932-1933, Gütersloh 2019, 275, Fußnote 30.

20 Zitiert aus: a. a. O., 257 ff.

21 JULIAN WELLER, NS-Hinrichtungsstätte am Bahnhof Ehrenfeld - In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital, URL: www.kuladig.de/Objektansicht/KLD-343195 (Stand: 5.6.2025) – Hinweis: Der auf dieser Internetseite präsentierte Inhalt steht unter der freien Lizenz CC BY 4.0 (Namensnennung).

22 Vgl.: VEREINIGUNG KINDER VOM BULLENHUSER DAMM E.V., Bullenhuser Damm. Recherchen: Günther Schwarberg. Wissenschaftliche Aufarbeitung: KZ-Gedenkstätte Neuengamme, URL: www.kindervom-bullenhuser-damm.de/einfuehrung/ (Stand: 5.6.2025).

Propaganda: Künstliche Realitäten

Die nationalsozialistische Propagandamaschinerie war kein bloßes Instrument der Meinungslenkung – sie war ein totalitäres Werk, das die Grenzen zwischen Realität und Fiktion verwischte. Ihr Architekt Joseph Goebbels verstand einiges von der die Macht der Wiederholung, der Emotionalisierung und der Ästhetik. Sein Ministerium für Volksaufklärung und Propaganda, gegründet im März 1933, wurde zur Drehscheibe einer beispiellosen Medienkontrolle, ein komplexes System, das jeden Kanal der Kommunikation infiltrierte: vom Flüstern am Stammtisch bis zum Donner der Massenversammlung.

Die NS-Propaganda hinterließ ein paradoxes Erbe: Einerseits entlarvte ihr Scheitern 1945 die Grenzen der Meinungsmanipulation. Andererseits demonstrierte sie, wie leicht demokratische Gesellschaften in den Bann autoritärer Erzählungen geraten können. Die Konstruktion einer scheinbar existierenden, von den Nationalsozialisten gewünschte „Wirklichkeit“ durch Goebbels war kein historischer Unfall, sondern ein Lehrstück über die Verwundbarkeit der Moderne – eine Warnung, die in Zeiten digitaler Echokammern nichts an Aktualität verloren hat. Durch ständige Wiederholung vereinfachter, emotional aufgeladener Botschaften, durch gefälschte Fakten und propagandistische Inszenierungen prägte Goebbels das Denken und Fühlen der Menschen. Die NS-Propaganda erschuf so eine „Realität“, in der die NS-Ideologie als Wahrheit erschien, Gegner diffamiert und Feindbilder (wie Juden oder Kommunisten) fest in den Köpfen verankert wurden. Goebbels Ziel war es, das öffentliche Bewusstsein so zu lenken, dass die Bevölkerung die nationalsozialistische Sichtweise als einzig gültige Realität wahrnehmen sollte und Kritik oder Zweifel unterdrückt wurden.

Die Eroberung der Medienlandschaft

Bereits unmittelbar nach der Machtübernahme 1933 begann das NS-Regime mit der Zerschlagung der pluralistischen Medienlandschaft der Weimarer Republik. Innerhalb weniger Monate wurden durch Verbote, Enteignungen und die Gleichschaltung der Pressefreiheit zentrale Pfeiler der öffentlichen Meinungsbildung zerstört. Zeitungen verschwanden tausendfach vom Markt bzw. wurden verboten oder in den Apparat der Parteipresse integriert. Kritische Stimmen wurden ausgeschaltet, jüdische, sozialdemokratische und kommunistische Zeitungen verboten, ihre Redaktionen zerschlagen und ihre Mitarbeiter verfolgt. Die Entmachtung der Verleger, die Disziplinierung von Journalisten und das sogenannte Schriftleitergesetz vom Oktober 1933 sorgten dafür, dass nur noch politisch linientreue und „rassisch geeignete“ Personen als Redakteure arbeiten durften:

„Die Gleichschaltung der Presse geschah auf verschiedenen Wegen: – durch die Disziplinierung der Journalisten und Redaktionen, – durch die Entmachtung der Verleger, – durch Verbot und Enteignung und durch die gnadenlose Einverleibung vormals unabhängiger Zeitungen in den Apparat der Parteipresse. Noch 1933 verschwand ein Drittel aller 3400 zuvor bestehenden Zeitungen. Zum Ende der Naziherrschaft sollte nicht einmal ein Drittel der Zeitungen überlebt haben.“23

Der „Völkische Beobachter“, ursprünglich ein Nischenblatt der NSDAP, wurde zum regierungsamtlichen Leitmedium und erreichte bis 1944 mit einer Auflage von über 1,7 Millionen Exemplaren eine nie dagewesene Reichweite.

„Damit war der Völkische Beobachter (neben Streichers ‚Der Stürmer‘) einer der aktivsten Exponenten jenes antisemitischen und rassistischen Gedankenguts, das schließlich in den Holocaust führte.“24

Parallel dazu vergifteten Hetzblätter wie „Der Stürmer“ von Julius Streicher mit antisemitischen Karikaturen, frei erfundenen Ritualmordgeschichten und pornographischer Hetze das gesellschaftliche Klima. „Der Stürmer“ richtete sich besonders gern an bildungsferne Menschen, schürte Hass, Neid und Denunziationsbereitschaft und forderte offen zur Vernichtung der Juden auf. Die Leser wurden regelmäßig aufgefordert, angebliche Vergehen von Juden zu melden, und verleumderische Zuschriften wurden im Blatt veröffentlicht:

„Nachrichtenzuträger waren die Leser, die Fälle von Rassenschande meldeten. Ungeprüft kamen diese Berichte in eine Rubrik, die von 1933 an den Namen ‚Pranger‘ trug. In den Hochzeiten des ‚Stürmer‘, Mitte der dreißiger Jahre, sollen bei einer geschätzten Auflage von 800 000 Exemplaren bis zu 700 Leserzuschriften täglich eingegangen sein.“25

Die antisemitische Hetze wurde im „Stürmer“ mit pseudowissenschaftlichen Rassentheorien, sexualisierten Obsessionen und der ständigen Wiederholung von Feindbildern kombiniert, die Juden, Bolschewisten, Freimaurer, Jesuiten und andere Minderheiten als „Weltfeinde“ diffamierten:

„Bereits ab der fünften Ausgabe verbreitete der ‚Stürmer’ vulgäre und sexuell aufgeladene antisemitische Hetze in Form von Skandalgeschichten, die – zusammen mit den seit 1925 abgedruckten Karikaturen des ‚Stürmer-Juden‘ von Philipp Rupprecht – das Erscheinungsbild des Blattes bestimmten. Die andauernd wiederholten Themen ‚Rassenschande‘, Ritualmord und Vergewaltigung wurden dabei zum Erfolgsrezept des ‚Stürmer‘.“26

Mit der Gründung des Reichsministeriums für Volksaufklärung und Propaganda unter Joseph Goebbels im März 1933 wurde die Kontrolle über alle Medien zentralisiert. Die Reichskulturkammer, gegründet im September 1933, erfasste alle Kulturschaffenden und regelte, wer überhaupt publizieren, senden oder künstlerisch tätig sein durfte.

„Die Mitgliedschaft in der Reichskulturkammer war für alle deutschen Künstler verbindlich. Diese Institution war eine staatliche Behörde, die obrigkeitlich im Sinne der NS-Diktatur handelte. Alle bisherigen Standesorganisationen (inklusive aller freier Künstlergruppen und -vereinigungen) wurden aufgelöst bzw. zwangsweise in die Reichskulturkammer überführt. Personen ohne Ariernachweis wurden nach und nach ausgeschlossen. Zudem wurden Künstler und Künstlerinnen ausgeschlossen, deren Werke systemkritische Inhalte und / oder ‚Entartete Kunst‘ darstellten und erhielten Mal- und Ausstellungsverbot.“27

Der Rundfunk wurde rasch verstaatlicht und gleichgeschaltet. Goebbels erklärte offen, dass der Rundfunk „uns gehört, niemandem sonst“28, und ließ sämtliche Intendanten durch linientreue Gefolgsleute ersetzen. Die Programmgestaltung wurde bis ins Detail vom Propagandaministerium kontrolliert:

„Obschon der Rundfunk zur Zeit von Hitlers ‚Machtergreifung‘ kaum zehn Jahre alt war und sich technisch und organisatorisch durchaus noch im Aufbaustadium befand, wurden seine propagandistischen Möglichkeiten von der nationalsozialistischen Führung von allem Anfang an erkannt. [...] Goebbels selbst schätzte den Rundfunk höher ein als die Presse. ‚Was die Presse für das 19. Jahrhundert war, das wird der Rundfunk für das 20. Jahrhundert sein‘, sagte er anläßlich der Eröffnung der Funkausstellung in Berlin am 18. August 1933: ‚Man könnte, das Wort Napoleons variierend, den Rundfunk die achte Großmacht nennen.‘“29

Die Aufgabe der Medien, unabhängig zu informieren, wurde durch die Pflicht zur Verbreitung der NS-Ideologie ersetzt.

Das Radio entwickelte sich zum Herzstück der nationalsozialistischen Propaganda. Mit dem „Volksempfänger“, einem preiswerten Radiogerät, das ab 1933 für 76 Reichsmark erhältlich war, wurden Hitlers Reden, Propagandasendungen und Musikprogramme in Millionen Haushalte getragen. Bis 1939 besaßen etwa 70 Prozent der deutschen Haushalte einen Volksempfänger, bis 1943 stieg die Zahl der Rundfunkhörer auf rund 16 Millionen. Der Volksempfänger war technisch so konzipiert, dass der Empfang ausländischer Sender erschwert wurde. Die Nazis nutzten das Radio, um zentrale Ereignisse wie den angeblichen polnischen Angriff auf den Sender Gleiwitz am 1. September 1939 live zu inszenieren und so den Kriegsbeginn zu rechtfertigen – ein frühes Beispiel für „Fake News“.

Sendungen wie das „Wunschkonzert für die Wehrmacht“30 verbanden Unterhaltung, Musik und nationale Gemeinschaftsgefühle mit politischer Indoktrination. Die Sendung erreichte zeitweise ein Millionenpublikum. Sie erfüllte Musikwünsche von Soldaten und ihren Familien, warb für Spenden und vermittelte das Bild einer geschlossenen „Volksgemeinschaft“ an der Heimatfront. Gleichzeitig wurden in den Programmen regelmäßig „Führeransprachen“ übertragen, die zu medialen Ritualen stilisiert wurden und die emotionale Bindung an Hitler und das Regime festigte.

Die Gleichschaltung der Medienlandschaft war ein zentrales Herrschaftsinstrument des NS-Staates. Sie machte unabhängige Meinungsbildung unmöglich, schuf ein Klima der Angst und Denunziation und trug entscheidend dazu bei, die Gesellschaft auf Linie zu bringen, Feindbilder zu verankern und jede Form von Kritik oder abweichender Information zu unterdrücken. Die Kontrolle über Presse, Rundfunk und Film ermöglichte es dem Regime, die Realität zu manipulieren, Niederlagen als Siege umzudeuten und die Bevölkerung bis zuletzt im Sinne der NS-Ideologie zu mobilisieren.

Die Ästhetik der Macht: Film als Hypnose

Kein anderes Medium verkörperte die Verschmelzung von Kunst und Propaganda im Nationalsozialismus so vollkommen wie der Film. Leni Riefenstahls „Triumph des Willens“31 ist das Paradebeispiel für diese Ästhetik der Macht. Der Film dokumentiert nicht einfach den Reichsparteitag der NSDAP in Nürnberg 1934, sondern verwandelt ihn durch filmische Mittel in eine überhöhte, apokalyptische Vision totalitärer Herrschaft. Die Kamera schwenkt über endlose Reihen uniformierter Menschen, fängt Lichtdome aus Fackeln ein, zoomt auf Hitlers Gesicht, das als messianische Silhouette inszeniert wird. Die Massen erscheinen als anonyme, disziplinierte Körper, die sich in synchronen Bewegungen auflösen und zu einem einzigen Willen verschmelzen – dem Willen des „Führers“. Die Inszenierung des Reichsparteitags als „apokalyptische Vision“ besteht darin, dass die Bilder nicht nur Größe und Macht suggerieren, sondern eine fast religiöse Überwältigung erzeugen: Hitler steigt buchstäblich aus den Wolken herab, wie ein Gott, der zu seinem Volk spricht. Die Fackelmeere, die monumentalen Aufmärsche, die Choreografie der Fahnen und Symbole, die Reden auf riesigen Podesten – all das ist darauf angelegt, eine Weltuntergangsstimmung zu erzeugen, in der nur die Einheit von Führer und Volk Rettung verheißt. Die Suggestion: Hier vollzieht sich Geschichte, hier entscheidet sich das Schicksal der Nation. Die apokalyptische Ästhetik wird durch Musik, Schnitt und Lichtführung verstärkt, sodass der Film weniger ein Dokument als vielmehr eine hypnotische Choreografie der Macht ist. Susan Sontag nannte dies später „Fascinating Fascism“32 – eine Faszination, die auf der Ästhetisierung von Disziplin, Opferbereitschaft und Unterwerfung beruht.