Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Hannibal Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

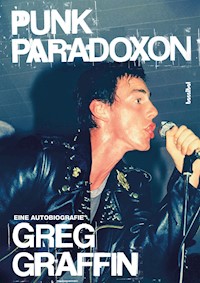

Greg Graffin: ein echter Punk-Professor Der legendäre Leadsänger und Songwriter von Bad Religion stellt seine Memoiren vor, die gleichzeitig auch als kulturkritische Analyse des Punkrock überzeugen. Greg Graffin ist Leadsänger und Songwriter bei Bad Religion, die erst unlängst als "Amerikas bedeutendste Punkband" bezeichnet wurden. Seit der Bandgründung in Los Angeles im Jahr 1980 haben Bad Religion 18 Studioalben veröffentlicht, sich längst als weltweit tourende Urgewalt etabliert und sich als eine der einflussreichsten Punkrockgruppen aller Zeiten einen Namen gemacht. Punk Paradoxon erzählt Graffins Lebensgeschichte vor und während der Frühphase des Punk in Los Angeles. Er schildert die explosive Entwicklung des Genres sowie den Aufstieg seiner Band. Doch zuerst untersucht das Buch noch Graffins Wurzeln im Mittleren Westen und seinen lebensverändernden Umzug nach Südkalifornien Mitte der 1970er Jahre. Inmitten der florierenden Punkszene in den aufregenden und oft auch brutalen Straßen von L.A. gründeten Graffin und seine Freunde schließlich Bad Religion, erspielten sich eine Fanbase und wurden zu einer sich fortlaufend auf Tournee befindlichen Institution. All diese Aktivitäten verliefen parallel zu Graffins unentwegtem Streben nach intellektueller Erleuchtung. Trotz der Anforderungen globaler Konzertreisen und aufreibender Studiosessions sowie seiner Passion fürs Songwriting, gelang es ihm auch, eine akademische Karriere einzuschlagen. So brachte er das Kunststück fertig, seine beiden Identitäten als Punkrock-Ikone einerseits und Universitätsdozent im Bereich Evolutionsbiologie andererseits gekonnt unter einen Hut zu bringen. Graffins einmaliger Erfahrungsschatz reflektiert auf einzigartige Weise die paradoxen Komponenten – den Pop-Einfluss, das Streben nach gesellschaftlicher Veränderung, die zusammenschweißende Power der Musik –, die das Genre Punk seit jeher definieren und jeweils einen integralen Beitrag zur überraschenden Langlebigkeit dieser Kultur beigesteuert haben. So widerspricht dieses Buch auch gern der traditionellen Wahrnehmung von Punk. Wie Bad Religion, die sich von Jahr zu Jahr weiterentwickelten, hatte auch der Geist des Punk – und dessen musikalische Relevanz – langfristig Bestand. Graffin war es immer schon ein Anliegen, Konventionen zu hinterfragen, Mythologien zu entkräften und Zuhörer von den Ketten der Indoktrination zu befreien. Diese so aufschlussreiche wie unterhaltsame Autobiografie regt zum Nachdenken an, ermöglicht gleichzeitig intime Einblicke in die Punkszene und funktioniert darüber hinaus als scharfsinniger Kommentar hinsichtlich deren Langlebigkeit und Evolution.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 667

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Greg Graffin

PUNK PARADOXON

Eine Autobiografie

Aus dem Englischen von Paul Fleischmann

www.hannibal-verlag.de

Widmung

Für alle, die sich gern an meine Mutter, Marcella June Carpenter Graffin, und meinen Vater, Walter Ray Graffin, sowie die auf den folgenden Seiten geschilderten Ereignisse und Freundschaften erinnern.

Impressum

Deutsche Erstausgabe 2022

© 2022 by Hannibal

Hannibal Verlag, ein Imprint der KOCH International GmbH, A-6604 Höfen

www.hannibal-verlag.de

ISBN 978-3-85445-746-6

Auch als Paperback erhältlich mit der ISBN 978-3-85445-745-9

Titel der Originalausgabe: PUNK PARADOX – A Memoir

Copyright © 2022 by Greg Graffin

Cover Design von Timothy O’Donnell

Cover Foto © Brian Tucker (Fer Youz)

Cover Copyright © 2022 Hachette Book Group, Inc.

Fotos Innenteil: Graffin Familienarchiv, außer anders vermerkt

Erstmals veröffentlicht im November 2022 von Hachette Books, einem Imprint von Perseus Books, LLC, einem Tochterunternehmen der Hachette Book Group, Inc.,1290 Avenue of the Americas New York, NY 10104

ISBN der Originalausgabe: 9780306924583

Grafischer Satz in deutscher Sprache: Thomas Auer

Übersetzung: Paul Fleischmann

Deutsches Lektorat und Korrektorat: Heinrich Dubel, www.heinrichdubel.de

Hinweis für den Leser:

Kein Teil dieses Buchs darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, digitale Kopie oder einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlags reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet werden.

Der Autor hat sich mit größter Sorgfalt darum bemüht, nur zutreffende Informationen in dieses Buch aufzunehmen. Alle durch dieses Buch berührten Urheberrechte, sonstigen Schutzrechte und in diesem Buch erwähnten oder in Bezug genommenen Rechte hinsichtlich Eigennamen oder der Bezeichnung von Produkten und handelnden Personen stehen deren jeweiligen Inhabern zu.

Inhalt

Teil 1

1 Intro

2 Professorenkinder

3 Scheidung

4 Musikalische Initialzündung

5 Die Bad-Religion-DNA

6 Prog Religion und Politik

7 Eine Reise ans Ende des Kontinents

8 Eine Nummer zu groß

8A. Der Platz einer Frau

Teil 2

9 Der Morgen danach

10 Jugendliche Ausschweifungen 80–82

Bilderstrecke 1

11 Auf der Suche nach Bad Religion

12 Die Genese

13 Als fester Freund ungeeignet

14 Poesie des Punk und Entfaltung einer Szene

15 Hinein ins Ungewisse

16 Akademische Ambitionen und Punk

17 Dissens als Fertigware

18 Eine geistige Überleitung

19 Auf dem Weg zu Suffer

20 Wieder auf Achse

Teil 3

21 Ein großer Schritt

22 Ab nach Europa

Bilderstrecke 2

23 Gemeinschaftsunternehmen statt DIY

24 Der große Ausverkauf

24A. Der Rückzug

24B. Zwei Kulturen

24C. Vollzug

25 Die Formalität der Musikindustrie

26 Anpassungen und Abnutzungserscheinungen

27 Der Zerfall

27A. Stranger Than Fiction

27B. Häuslicher Alltag, kreative Zwietracht

27C. Das Telefonat

27D. Eine Lösung namens Brian

27E. Scheidungsangst

27F. New York, New York: The Gray Race

27G. Ithaca: No Substance

28 Wiederaufbau

28A. The New America

28B. Auf Tour mit Blink-182

28C. Erleuchtung

29 Paradoxon und Vermächtnis

Epilog

Danksagungen

Das könnte Sie interessieren

Teil 1

1Intro

„Ich hab John doch gesagt, dass er die Knarre holen soll. Graaaaagh, warum hat er das nicht getan?!“, plärrte George und starrte mich an. Auf seinen Wangen begannen sich Schrammen abzuzeichnen. Er klammerte sich an meinen Jackenaufschlag und zog mein Gesicht näher an sein eigenes heran, während er verzweifelt nach einer Antwort suchte, ganz fassungslos ob seines Zustandes. „20 Leute haben mich attackiert, Graaag. ZWANZIG!“, keuchte er. George vertraute mir. Er und sein Cousin John waren beide russische Einwanderer mit Bürstenhaarschnitten. John war kurzgeraten und stämmig. Über seinen Augen wucherten ein Paar massive, zusammengewachsene Brauen. George wiederum war schlank und von durchschnittlicher Größe. Sein Gesicht mit den kantigen Wangenknochen erinnerte mich an einen Boxer. Beide waren sie Punkrocker – so wie ich – und traten stets als Duo in Erscheinung. Egal, ob wir nun auf der Suche nach Action durch die Straßen cruisten oder bei einem Gig vor der Bühne dem Slamdance frönten: Die beiden waren schlichtweg unzertrennlich und unterhielten sich miteinander gern in ihrer mysteriösen Fremdsprache. Sie sahen in mir einen vernünftigen Jungen, der fernab von Hollywood wohnte, nichts mit Drogen und Alkohol am Hut hatte und immer die passenden Antworten für sie parat hatte.

„Keine Ahnung, warum John nicht das getan hat, was du von ihm wolltest, George, aber er fährt ja den Truck. Da sitzt er. Warum fragst du ihn nicht einfach selbst?“, antwortete ich. Aber George war zu wütend, zugedröhnt und benommen, um einen klaren Gedanken fassen zu können. Also palaverte er weiter auf mich ein. „Grag, diese Wichser“, rang er nach Worten, „sie haben mich getreten. Die Knarre liegt im Handschuhfach!“ „Fahr einfach weiter, John, bis wir George von hier weggebracht haben“, sagte ich. „Sag bloß, Grrr-aeg! Ich fahre uns bis zum Oki-Dog, wo wir Heimvorteil haben, ja?“, klärte John uns auf.

Obwohl ich wusste, dass George und John irgendwo im Auto eine Knarre gebunkert hatten, hielt ich sie nicht für abgebrühte Kriminelle – und schon gar nicht für Killer. So wie viele Einwohner von Los Angeles waren auch sie Einwanderer der ersten Generation mit Malocher-Background, die entweder mit ihren Familien hierhergezogen oder zu Verwandten geschickt worden waren, um sich vor Ort den Traum von einem besseren Leben erfüllen zu können. Allabendlich traf man sie vor irgendeiner Punk-Konzert-Location in Hollywood und Umgebung an, wo sie nach Zerstreuung, Girls, Alkohol oder Pillen fahndeten. In dieser Hinsicht glichen sie all den anderen Szenemitgliedern im Herbst 1981. An diesem konkreten Abend stand jedoch weder in Hollywood noch sonst irgendwo ein Punk-Gig auf dem Programm. Doch da wir uns dem Punk-Lifestyle verschrieben hatten, mussten wir uns nach einem anderen Treffpunkt umsehen, wo wir abhängen konnten – und in der Regel landeten wir dann bei Oki-Dog am Santa Monica Boulevard, wo Punkrocker immer willkommen waren. Wohingegen alle anderen Imbissbuden ob unseres Anblicks das Gesicht verzogen, grüßten uns die Besitzer des Oki-Dogs mit asiatischer Gastfreundlichkeit: „Haaallo, mein Freund! Was willst du?“ Normalerweise bestellte man dann labbrige Pommes und Chili-Dogs. Doch selbst, wenn man kein Essen orderte, verhielten sie sich gegenüber den Mätzchen, die die Punks allabendlich auf ihrem Parkplatz abzogen, stets tolerant und wir fühlten uns akzeptiert. Immerhin waren wir stets bereit, auf den Straßen der Traumfabrik Hollywood für Tumulte zu sorgen, indem wir eine spontane Punk-Parade initiierten. Wo immer uns die Leute sehen konnten. „Lasst uns rüber nach Westwood fahren“, schlug jemand auf dem Parkplatz vor dem Oki-Dog vor.

Westwood war mit seinen hellen Bürgersteigen, glamourösen Filmhäusern, Nobelrestaurants, Eckläden, Donut-Buden und angesagten Modeboutiquen ein Schmelztiegel der Betuchten, Jungen und Gebildeten. Im Süden wurde das Viertel vom Wilshire Boulevard und im Osten von der Hilgard Avenue begrenzt. Es umfasste etwa 24 Häuserblöcke, die die Bedürfnisse etlicher Bewohner von Los Angeles deckten. Auf der anderen Straßenseite der Le Conte Avenue befand sich zum Beispiel die UCLA. Wenn man ein paar Kilometer den Wilshire Boulevard entlang fuhr, kam man zum Strand. In entgegengesetzter Richtung lagen Hollywood und das Stadtzentrum. Alle Wege führten offenbar nach Westwood, wo man weder auf die düsteren und schmuddeligen Aspekte Hollywoods noch auf die Kriminalität und Gewalt anderer verrohter Ecken der Metropole traf. Hier tummelten sich die Studenten der UCLA und jede Woche fanden Weltpremieren der neuesten Machwerke der großen Filmstudios statt. Auf den Bürgersteigen Westwoods trafen die Studis auf diverses Laufpublikum aus anderen Vierteln, die sich hier am höchst aktiven Nachtleben erfreuten. Auf den breiten Avenues verkehrten sogenannte „Cruiser“ – Jungs und Mädels unterschiedlicher ethnischer Abstammung, die die Automobilkultur zu ihrem Lebensinhalt erkoren hatten. Ein paar von ihnen – so wie auch die Punkrocker, mit denen ich mich abgab – waren darauf aus, etwas Unruhe in die ungetrübte abendliche Idylle Westwoods zu bringen. Sie suchten nach Remmidemmi – und im schlimmsten Fall nach Gewalt.

Ich fühlte mich wie zu Hause in Westwood. Die UCLA war schließlich der Grund dafür gewesen, weshalb es die Familie Graffin nach Los Angeles verschlagen hatte, als ich gerade einmal elf Jahre alt war. Meine Mom hatte ihren Job als Dekanin an der University of Wisconsin-Milwaukee hinter sich gelassen, um ab 1976 dieselbe Funktion an der UCLA zu bekleiden. Gelegentlich nahm sie meinen jüngeren Bruder Grant und mich mit zur Arbeit und ließ uns auf dem großen Campus und in Westwood herumstreunen. Das war keine große Sache. Selbst als kleine Kinder waren wir schon auf Uni-Gelände unterwegs gewesen. Unser Dad war ebenfalls an einer Hochschule beschäftigt, nämlich an der University of Wisconsin-Parkside. Zu meinen frühesten Erinnerungen zählt, Mom oder Dad in die Arbeit zu begleiten und dann eine Weile auf mich selbst gestellt zu sein, da meine Eltern unterrichten oder an Meetings teilnehmen mussten. Das einmalige Aroma der Unterrichtsräume, Bibliotheken, Kopierräume und Professorenbüros gehört zu meinen liebsten und angenehmsten Assoziationen mit dieser Zeit. An jenem Abend fühlte sich jedoch gar nichts angenehm an. Als wir auf einem der Parkplätze der Uni aus unseren Karren stiegen, war glasklar, dass diese Ansammlung von Punkrockern im ansonsten so lockeren Westwood eine durch und durch feindselige Reaktion auslösen würde. Heute Abend, ja, da wären wir das Unterhaltungsprogramm.

Mein Chauffeur in dieser Nacht war ein gewisser Greg Hetson. Er hatte sich in der Szene einen Namen gemacht, indem er in zwei bereits legendären Bands spielte, beziehungsweise gespielt hatte. Redd Kross verzichteten zwar inzwischen auf seine Dienste, doch seine andere Combo, nämlich die Circle Jerks, zählte mittlerweile zu den Leitwölfen der lokalen Punk-Clique und schickte sich an, ihren Einfluss auch weiterhin zu vergrößern. Greg fuhr einen El Camino und sagte: „Spring rein, ich wohne ohnehin in dieser Richtung.“ Er lebte nicht weit von Westwood entfernt und wir hingen regelmäßig in seinem Apartment ab, das uns oft als Ausgangspunkt für unsere abendlichen Abenteuer diente. Ich ließ mich in Gregs Beifahrersitz plumpsen und steckte meinen Kopf aus dem Autofenster, während wir den Santa Monica Boulevard bis zur Kreuzung mit der Wilshire Avenue hinunter brausten. „Vielleicht treffen wir in Westwood ja ein paar Miezen“, orakelte Greg. Er wusste, dass dieses Thema – so wie Punkrock auch natürlich – beide Gregs gleichermaßen antrieb.

Mit Greg Hetson rumzuhängen war immer ein Abenteuer. Mit dem Typen wurde einem so schnell nicht langweilig. Wenn man wissen wollte, wo die wildesten Partys in Hollywood in Szene gingen oder in welchem Lagerhaus in Hawthorne oder irgendwo sonst im Großraum L.A. geheime Gigs auf dem Programm standen, dann war Greg der richtige Ansprechpartner. Er verhielt sich stets freundlich und zuvorkommend. Zudem zeichnete er sich durch sein ansteckendes Lächeln und seinen intelligenten Witz aus. Dennoch war er den derberen Aspekten und Ausschweifungen, für die die Punkszene ja legendär war, auch nicht abgeneigt. Nicht, dass er sich an allem, was da so abging, beteiligt hätte. Aber mit ihm befreundet zu sein hieß für uns, dass wir nicht auf die Beratung eines namenlosen Taxifahrers angewiesen waren, wenn wir wissen wollten, wo die große Sause stieg. Greg Hetson war unser Experte für alles. Menschenskind, der Junge fuhr eine Zeitlang sogar seine eigene Mercedes-Diesel-Limo, wie ich sie sonst als Taxi in Berlin kenne. Wir lauschten ihm aufmerksam, wenn er hinter seinem Lenkrad, das immer viel zu groß für ihn wirkte, mikrogeografische Details und Besonderheiten über die coolsten Hotspots mit uns teilte. Es fühlte sich dann immer so an, als ob wir nicht nur mit unserem besten Kumpel, sondern einem eigenen persönlichen Stadtführer unterwegs waren.

Als wir nun am Parkplatz neben der Gayley Avenue in Westwood eintrafen, schälte sich ein bunter Haufen Punks aus den Autos, unter denen sich auch Greg Hetsons El Camino befand. Der respekteinflößende Klang unserer Springer- und Chopper-Stiefel auf dem Asphalt, als wir aus den Wagen sprangen, verkündete unsere Ankunft schon von Weitem und noch bevor wir die Passanten vor Mann’s Westwood Theater auseinandertrieben. Greg trug immer dieselbe grüne Armeejacke, Jeans und Tennisschuhe. Ich kleidete mich stets in meine Motorradlederjacke, auf deren Rückseite das weiße Bad-Religion-Logo prangte. Die Ketten, die von den Reißverschlüssen meiner Kluft baumelten, rundeten mein Outfit ab. Es war ein erhebendes Gefühl, mit meinen Freunden herumzustolzieren. Ein paar von ihnen spielten in berühmten Bands. So präsentierten wir der Welt einen Einblick in die noble Zunft des Punkrocks. Doch nur wenige Minuten später sollten sich die mir so vertrauten Straßen meiner Jugend buchstäblich von einem Tummelplatz in ein Schlachtfeld verwandeln. Während unsere Abordnung sich in Szene setzte, versammelte sich eine Gruppe Sportskanonen von der Uni um uns, während ihre Verbindungsbrüder uns verspotteten. Auf der Straße betätigten die Cruiser die Hupen ihrer frisierten Karren und drohten uns mit ihren Waffen. Sie würden sich von so einem dahergelaufenen Lumpenpack ganz sicher nicht die Show stehlen lassen. Man sollte gefälligst sie und ihre fahrbaren Untersätze zur Kenntnis nehmen – und nicht uns ungewaschene Punks!

Wir waren eine bunt zusammengewürfelte Crew, bestehend aus Kids mit unterschiedlichem sozialen Hintergrund. Viele von uns kannten einander gar nicht. Die meisten waren prinzipiell cool drauf, aber ein paar auch schon abhängig von Alk, Pillen oder noch schlimmeren Substanzen wie Heroin. Außer vielleicht sich selbst würden sie keiner Fliege ein Haar krümmen. Die Bandengewalt, die in viele der südlichen Stadtbezirke Einzug gehalten hatte, machte sich aber langsam auch in Punkrock-Zirkeln breit. Brutale Strandgangs und andere zwielichtige Gruppierungen aus Orange County machten einen immer größer werdenden Anteil des Konzertpublikums in den Clubs von Hollywood aus. An diesem Abend bestand unsere Truppe jedoch aus mehreren kleineren, „unabhängigen“ Gruppen von Freunden und Bekannten, die aus diversen südkalifornischen Gemeinden im L.A. County stammten.

In Westwood – so wie auch in unseren Heimatbezirken und der Schule – galten wir als einfache Zielscheiben für Spott und Häme. Ganz egal, ob wir nun auf uns selbst gestellt oder als Gruppe unterwegs waren. Respekt rangen wir niemandem ab. Abseits von Hollywood hatten alle Punkrocker eine Sache gemeinsam: Wir wurden gehasst. Unter allen Nichtpunks schwelte eine tiefsitzende Abneigung und Aggression gegen alle, die ihre Kleidung willentlich in Mitleidenschaft zogen, sich Irokesenhaarschnitte schoren, Anarchie-Symbole auf ihre Lederjacken schmierten und Bands abfeierten, die darüber sangen, chaotische Zustände herbeiführen zu wollen. Das handgreifliche Vorgehen gegen uns Punks befand sich gerade auf seinem Höhepunkt – und ganz unverschämt in einer ansonsten so friedlichen Gegend aufzukreuzen, wurde als unverzeihlicher Affront gewertet. Das war uns natürlich klar.

Autos hupten und George schritt hinaus auf die Straße, wo er wie ein Irrer „Fuuuck you!“ brüllte. Dabei hob er die Arme und reckte die Mittelfinger in die Höhe, während wir alle nervös, aber gutgelaunt zusahen. Immer mehr Autos verlangsamten ihr Tempo, um uns anzuhupen. „Punk ist scheiße, ihr Schwuchteln!“, schallte es uns wiederholt entgegen. Greg Hetson und ich lungerten am hinteren Ende des Mobs herum, der zu George hindrängte, um ihn anzustacheln und den Verkehr zu blockieren. Ein paar Leute trugen Bierflaschen bei sich. Zumindest eine flog auch in Richtung Straße. Innerhalb weniger Minuten hielten mehrere Autos an, aus denen um die zwölf Radaubrüder mit der Absicht kletterten, sich mit uns zu kloppen. Die afroamerikanischen Gangs waren im ganzen Süden der Stadt berüchtigt und es war dabei herzlich egal, ob diese Typen nun den Crips oder den Bloods zuzurechnen waren – wir wollten es lieber nicht herausfinden müssen. Ein paar von ihnen hielten nun schnurstracks auf George zu, während wir anderen zusahen, dass wir schleunigst Land gewannen und uns in alle Windrichtungen vertschüssten. Gejagt zu werden war kein Honigschlecken, aber ich merkte relativ bald, dass meine Flucht überflüssig war. Nachdem ich einen Block hinuntergehetzt war, bemerkte ich nämlich, dass mir niemand folgte. „Wovor laufe ich bloß davon?“, fragte ich mich. Ich drehte mich um und schlenderte ruhig zurück ins Epizentrums des Konflikts, wo sich die Lage mehr und mehr zuspitzte. Keiner der Punks leistete große Gegenwehr, doch wer es zumindest versuchte, bekam die Hucke vollgedroschen. Nachdem er sich ausreichend Mut angesoffen hatte, war George der Allerlauteste und Kühnste aus unserer Gruppe. Allerdings war er alles andere als ein begnadeter Straßenkämpfer. Als ich schließlich wieder am Ort des Geschehens eintraf, hatten sich die Sportskanonen und ihre Verbindungskumpels ebenfalls den nunmehr vereinten Bestrebungen angeschlossen, die Punks ein für alle Mal aus der Stadt zu jagen. George wurde gerade am Boden liegend von einer eigentümlich durchmischten Allianz von Punk-Hassern malträtiert, als plötzlich ein großer Muskelprotz von der Uni auf mich zuhielt. Er versuchte, mich in vollem Lauf zu erwischen, doch war ich beweglich genug, um seinem Angriff athletisch ausweichen zu können und ihn mit ausgestrecktem Arm von den Beinen zu holen, bevor ich umgehend zurück zum Parkplatz flüchtete. Greg Hetson saß dort bereits in seinem Wagen. Direkt daneben parkte Johns Truck.„Steig schnell ein!“, schrie John. „Graaag, wir müssen George retten!“ Mit unseren zwei Autos fuhren wir nun zu George. Der Arme lag verlassen da und blutete. Allerdings wies er keine lebensbedrohlichen Verletzungen auf. Ich half ihm in Johns Truck und legte ihn quer über die Vorderbank. George packte meine Jackenaufschläge mit eisernem Griff und blickte mir mit blutunterlaufenen Augen ins Gesicht. „Hast du gesehen, Graaag?“, fragte er. „20 Leute haben mich attackiert.“ Es sprudelte einfach so aus ihm heraus. „Warum hat John nicht die Knarre geholt! Joooohn, warum hast du nicht die Knarre geholt, du Wichser!“

Abgesehen von ein paar Kratzern und Schrammen waren die Punks glimpflich davongekommen. Keiner war ernsthaft verwundet. Zum Glück waren keine Waffen gezückt worden. Ein relativ normaler Abend für die Punks von L.A., an dem sie wieder einmal mit einer vollen Breitseite Hass konfrontiert worden waren. Ich konnte weder mit dem Bandenwesen noch der Gang-Mentalität jemals etwas anfange. Tatsächlich hasste ich Gewalt. Nein, Fighter war ich keiner. Aber ich liebte die Musik und fühlte mich automatisch mit jedem verbunden, dem es genauso ging. Leider war es zu dieser Zeit nun einmal so, dass so ziemlich jeder Punkrocker abzulehnen schien.

Die Polizei hasste die Punker nicht weniger als es die restliche Gesellschaft tat. Dies kann ich mit gleich zwei Erlebnissen belegen, die mir bereits vor diesem Zwischenfall widerfuhren. Eines davon ereignete sich am 24. Oktober 1980 gegen 21 Uhr in East Los Angeles, als die Cops in Sturmausrüstung vor der Baces Hall aufkreuzten. In Deckung hinter ihren Schilden rückte das gestiefelte Kommando den Großteils jugendlichen Konzertbesuchern auf den Pelz, deren Silhouetten vielleicht nicht nur von den in dieser Ecke der Stadt oftmals defekten Laternen, sondern auch von belastenden Schwierigkeiten Zuhause verdunkelt erschienen. Zwar wollten sie eigentlich drinnen ordentlich auf den Putz haben, doch vielen blieb der Zutritt zum überfüllten Black-Flag-Konzert verwehrt. Obwohl ich gerade erst selbst eine Band gegründet hatte, war ich noch nicht prominent genug, um mich für einen Platz auf der Gästeliste zu qualifizieren, weshalb auch ich mich draußen im Freien aufhielt. Selbst mit gerade einmal 15 Jahren gelangte ich zu der Conclusio, dass solche Randale höchstens einem guten Adrenalinrausch zuträglich waren, aber nicht wirklich den Absichten eines ambitionierten Punk-Musikers. Sollten Konzertlocations weiterhin bei jedem Punk-Gig auf diese Weise lahmgelegt werden, wie sollten Bad Religion dann jemals auftreten?

Unter den Punks gab es keine dominante Doktrin, kein festgeschriebenes Verhalten, wie man sich während eines Polizeieinsatzes zu benehmen hatte. Punk war – so wie ich selbst ja auch – noch zu jung für solche Formalitäten. Die „Reaktionsnorm“, an der sich die Punks orientierten, stammte vielleicht von den noch immer frischen Bildern der Proteste der Anti-Vietnamkriegsdemonstranten oder der Bürgerrechtsbewegung von gerade einmal einem Jahrzehnt zuvor. Wie auch immer sie konkret ausgesehen haben mochte, unsere Reaktion auf die Polizeibrutalität in L.A. war vollauf unkoordiniert. Auch die Punkzenen in London, New York, Detroit oder sonst irgendwo, von denen wir in Fanzines und Musikzeitschriften gelesen hatten, lieferten keinerlei brauchbare Anhaltspunkte. Deshalb kam das uneinheitliche Handeln, das die auseinandereilende Menschenmenge zur Schau stellte, alles andere als unerwartet. Auch mich überwältigte mein Fluchtinstinkt und anders als manche meiner Zeitgenossen, die mehr Wagemut als gesunden Menschenverstand walten ließen, floh ich, sobald die ersten Gummiknüppel gezückt wurden.

Gerade einmal einen Monat zuvor, am 19. September, fuhr mich mein neuer Freund und Bassist Jay Bentley zu einem Gig an der Ecke Alameda Street und 4th Street, wo sich ein „Club“ namens Hideaway nahe des Stadtzentrums von L.A. befand. Wir freuten uns schon sehr darauf, Greg Hetson und Keith Morris mit den Circle Jerks auftreten zu sehen. Ich hatte Keith bereits einmal im Fleetwood in Huntington Beach erlebt. Er war mein Lieblingssänger. Damals war er noch der Frontmann von Black Flag. Allerdings wusste ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass das selbstgefertigte Shirt mit der Aufschrift „Circle Jerks“, das er im Fleetwood trug, als eine Art Vorschau auf sein nächstes Projekt fungieren sollte. Dieser Gig war nämlich sein letzter Auftritt als Sänger von Black Flag. Nun waren Jay und ich schon heiß darauf, ihn und seine neue Band bewundern zu können.

Wie es damals so Mode war, verpassten wir die erste Band des Abends, eine Combo namens Descendents. Doch als die Mitglieder der nächsten Band, die Stains, gerade ihre Ausrüstung aufbauten, fuhren auch schon die Cops vor der überfüllten Location vor. Ein Typ aus dem Umfeld der Stains kletterte auf die Bühne und schnappte sich das Mikro: „Kann jeder von euch bitte einen Gang runterschalten? Die Bullen stehen vor der Tür und werden nicht hereinkommen. Wenn wir uns alle beruhigen, können wir weiter unsere Party feiern.“ Wie aufs Stichwort konnte man aus dem „Foyer“ der Location ein Krachen hören. Das Hideaway war ja nicht mehr als eine Autowerkstatt, deren gläserne Garagentore während Konzerten geschlossen waren. Als nun die Polente eintraf, weil sie die Punks, die nicht mehr eingelassen werden konnten, nach Hause schicken wollte, trieb allein ihr Anblick die Punks schon zur Weißglut, weshalb sie einen alten Chevy direkt durch die Glasfront schoben.

„Irgendwie befürchte ich fast, dass wir die Circle Jerks heute nicht sehen werden“, meinte Jay. Nur wenige Sekunden später, enterten die Cops die Location und die Punks stoben auseinander. Jay und ich hasteten zu seinem grünen Toyota-Truck und zischten ab – zurück in die gleichmütige Eintönigkeit unserer Wohngegend im westlichen San Fernando Valley. Pflichtbewusst lieferte er mich beim Haus meiner Mom ab. „Wir sehen uns am Montag in der Schule“, verabschiedete er sich. „Später“, sagte ich und betrat mein geruhsames Zuhause, dessen Haushaltsvorstand meine geschiedene Mutter war. Sie arbeitete hart, um meinen älteren Bruder Grant und mich durchzubringen.

Die polizeiliche Eskalation gegenüber uns Vorstadt-Kids im Rahmen von Musikveranstaltungen mochte ein Spezifikum der damaligen Zeit und des Ortes gewesen sein. Aber meine Reaktion darauf war definitiv vorhersehbar: blanke Abneigung! Pass bloß auf dich selbst auf, lauf weg und geh in dich! Behalte deinen Kopf unten, damit du dir später am Abend noch Gedanken über solche Vorfälle machen und daraus deine Schlüsse ziehen kannst. In meiner Welt genossen Verständnis gegenüber anderen und menschliche Räson einen höheren Stellenwert als Skrupellosigkeit, Vergeltung oder obsessive Hetze. Die intellektuelle Analyse gewaltsamer oder emotional verstörender Ereignisse war meine Bewältigungsstrategie. Außerdem war es so etwas wie unser Familiengeschäft.

Zuhause in der beschaulichen Vorstadtenklave Canoga Park dachte ich in dieser Nacht, nachdem sich mein Adrenalinspiegel wieder eingepegelt hatte, über die turbulenten Vorkommnisse der jüngeren Vergangenheit nach. Ich hatte bereits zur Genüge traumatisches Familiendrama durchleben müssen – und eigentlich sollte Punk die Probleme in meinem Leben lindern anstatt sie zu verstärken. Nun aber sehnte ich mich nach der Einfachheit eines anderen Lifestyles und auch nach meinen Kindheitsfreunden, die ich in Wisconsin hatte zurücklassen müssen. Wahrscheinlich stellten sie gerade Teams für ein weiteres monumentales Footballmatch am morgigen Tag zusammen. Ohne mich. Hier saß ich nämlich in einem anscheinend orientierungslosen Haushalt im nicht weniger ziellosen San Fernando Valley. Es war zehn Uhr abends und ich machte mich bereit für meinen unruhigen Schlummer. Ich würde von einer besseren Zukunft träumen – die auf einer Vergangenheit basierte, die nur drei Jahre zurücklag und mich an diesen Ort am Rande des Kontinents gebracht hatte, wo ich mich fühlte, als wäre ich der allerletzte Junge, der der Sonne beim Untergang zusehen konnte, in der Hoffnung, dass der nächste Morgen die Unbilden der Vergangenheit vergessen machen würde.

2 Professorenkinder

Wir waren Professorenkinder. Während unsere Erzeuger in der Stube saßen, Wein oder Gebranntes süffelten, Schafkopf spielten und schallend laut über die unentwegt zynischen Bemerkungen hinsichtlich aktueller Themen und die Fehlschläge der Menschheit lachten, lümmelten wir im Fernsehzimmer und gaben uns große Mühe, die Weltgewandtheit unserer Eltern zu imitieren, indem wir Monty Python schauten und teilweise sogar verstanden. Insgeheim wünschten wir uns aber die Aufmerksamkeit unserer gottgleichen Eltern im anderen Zimmer. Ach, würden sie doch bloß ein klein wenig ihrer Weisheit mit uns teilen, damit wir gegenüber den Philistern in unserer Grundschule einen Vorteil hätten

Wir, das waren ich, ungefähr acht Jahre alt, mein neunjähriger Bruder Grant sowie Wryebo und seine Schwester Katy, die gleich alt waren wie wir. Ihre Eltern hatten gemeinsam mit unseren an der University of Wisconsin-Madison studiert. Nachdem sie alle ihren Doktor in Englisch gemacht hatten, bekleideten sie nun Jobs am Institut für Englisch an der University of Wisconsin-Parkside in Kenosha. In manchen Familien, so nehme ich an, dreht sich alles immer nur ums liebe Geld. Von Anfang an wird den Kindern dessen Bedeutung eingetrichtert. In meiner Familie hieß es höchstens einmal: „Ohne Moos nix los.“ Viel mehr finanziellen Rat hatte unser Dad nicht parat. Darum kümmerte sich ein Freund unserer Familie namens Dan Zielinski. Er war ebenfalls ein Professor und ein eingefleischter Junggeselle, der sich den allwöchentlichen familienübergreifenden Meetings bei uns Zuhause nur allzu gerne anschloss. Wenn sie in der Küche saßen oder rund um den Weber-Grill standen, lachten sie über aktuelle Schlagzeilen und andere weltliche Angelegenheiten. Stets vermieden sie das vulgäre Thema Geld, da sie der Ansicht waren, dass solche Dinge einem die Lebenskraft entzögen. Der Fokus eines Professors lag vielmehr auf Abenteuer und Aufregung. Tatsächlich stellte die Uni ihren Professoren ihre Unterbringungen kostenlos zur Verfügung, damit sie sich auf wichtigere Dinge wie etwa die Lektüre von Moby Dick, Tennismatches und Inszenierungen von Richard III. konzentrieren konnten.

Auf der Welt gab es jede Menge zu lernen – etwa den Unterschied zwischen Wahrheit und Fiktion sowie die mechanischen Grundlagen eines gut geworfenen Baseballs – und wir wurden stets ermuntert, uns dieses Wissen kontinuierlich anzueignen.

„Ihr solltet euch heute Abend den Film mit Peter Lorre bei Night Gallery reinziehen“, ließ uns Wryebos Dad wissen, als er auf seinem Weg zum Klo an uns vorbeischlenderte. Von uns wurde nämlich auch guter Film- und Musikgeschmack erwartet. Wir sollten Dinge begreifen können, die andere Kids nicht verstanden, und uns positiv von den durchschnittlichen Tölpeln im modernen Amerika der Nachkriegszeit abheben. Die frühen 1970er verfügten über keinerlei spezifische Eigenschaften, weshalb unsere Eltern davon ausgingen, sie könnten getrost sämtliche Vorgaben ihrer eigenen Erziehung über Bord werfen. Was gäbe es für ein besseres Geschenk, so dachten sie, als uns Kindern ein weltgewandtes Auftreten zu vermitteln, das so gar nicht unserem Alter entsprach? Wryebo und Katy hatten, noch bevor sie die dritte Klasse besuchten, bereits London und Paris bereist. Von ihren Reisen brachten sie Kartenspiele mit, die sich um geografische Themen drehten, wie etwa „Mille Bornes“ aus Frankreich. Sie wiederum erwarteten von mir, zu wissen, dass der Titel KEINE Anspielung auf eine Stadt in Australien war.

Professoren besaßen zwar nicht viel Geld, verfügten dafür aber über wahre Wissensschätze. Davon hatten sie wirklich reichlich auf Lager. Wryebo und ich hätten jedoch an jedem Tag unserer Kindheit materielle Güter vorgezogen. Grant und Katy begriffen den logischen Ansatz unserer Eltern schon in jungen Jahren, doch gelang es ihnen noch nicht, diesen sinnvoll umzusetzen.

Mein Dad, der Englischprofessor, liebte Musik und diskutierte mit mir gern über Liedtexte. How high’s the water Momma? Fifteen feet and rising … kommentierte er etwa so: „Siehst du, Greggo, wenn das Wasser erst einmal die Dammkrone erreicht hat, wird er übergehen. Johnny Cash bezieht sich damit auf ein Haus, das sich im Überflutungsbereich des Flusses befindet!“ Da ich meinen Dad unbedingt beeindrucken wollte, konnte ich nicht zugeben, dass ich keinen blassen Schimmer davon hatte, was er da sagte. Weder wusste ich, was ein Damm war, noch dass Flüsse von Zeit zu Zeit über die Ufer traten. Wo hätte ich das denn lernen sollen? Wir fuhren auf unsere Rädern jeden Tag entlang der zementierten Pfade am Küstenverlauf des Lake Michigans, lebten in unüberschaubar großen Nachbarschaften. Bei uns gab es keinen Überflutungsbereich. Die Tücken, die diese Textzeilen offenbarten, blieben mir verschlossen, da mir das Vokabular unbekannt war. Wenn man die Bedeutung von Wörtern nicht kannte, erschlossen sich einem auch keine Konzepte. Unsere älteren Geschwister – mein Bruder Grant und Wryebos Schwester Katy – lasen viel mehr als durchschnittliche Kinder. Sie verschlangen Romane, studierten Zeitschriftenartikel und schmökerten sogar im Wörterbuch. Wryebo und ich konnten da nicht Schritt halten.

Einmal fragte Wryebos Dad seine Kinder, ob sie in Milwaukees Arthouse-Kino, dem Oriental, einen Film sehen wollten. Eine ganz besondere Belohnung! Mit ihrem Dad ins Kino. Aber die Sache hatte einen Haken. Sie mussten zuerst noch das Buch lesen, auf dem der Film basierte. Bis zur Aufführung waren noch vier Tage Zeit, weshalb sich Katy und Wryebo auf den Deal einließen. Als ich davon hörte, war ich mir sicher, dass es den Versuch nicht wert wäre. Ich hatte ja mit acht Jahren noch nicht einmal ein Kinderbuch gelesen, da ich mich nicht konzentrieren konnte. In der Welt ging einfach viel zu viel vor sich, um meine Sinne zum Stillstand zu zwingen und mich auf einzelne Absätze zu fokussieren. Der Titel des Films lautete übrigens Der Fremde, was ziemlich cool klang. Die Romanvorlage stammte von Albert Camus. Mir tat es leid, dass ich nicht mitgenommen wurde. Wryebo warf nach dem dritten Kapitel das Handtuch. Katy las den Schinken aber zu Ende.

Es stellte sich schließlich heraus, dass der Film mit Untertiteln gezeigt wurde. Nie im Leben wäre ich in der Lage gewesen, so schnell mitzulesen. Wryebo durfte Katy letzten Endes doch ins Kino begleiten. Als ich ihn das nächste Mal sah, konnte er mir genau gar nichts über die Story des Films verraten. Allerdings konnte er mir bestätigen, dass tatsächlich Filme existierten, bei denen am unteren Bildrand jeder Szene ganze Sätze eingeblendet wurden. Was für eine Verarschung!

Als Teil einer Lehrveranstaltung über zeitgenössische Literatur unterrichtete mein Dad auch Popart. So nahm er seine Studenten auf ambitionierte Exkursionen nach New York City mit. Grant und mich schleifte er immerhin in Ausstellungen im damals gerade erst eröffneten Museum of Contemporary Art in Chicago. Als wir vor den riesigen Leinwänden standen, die teilweise einfach einfarbig bemalt waren, während auf anderen mehrfarbige Flächen ineinander übergingen, machte sich Dad erst gar nicht die Mühe, uns zu erklären, mit was wir es da zu tun hatten. „Ist das nicht der absolute Wahnsinn?“, jauchzte er. „Wow, seht euch mal das hier an! Hahaha, Grün und Gelb – Chartreuse! Jetzt seht mal hier, Jungs: Das ist Dada! Auch nicht schlecht, oder?“ Ich wäre ja auch so gern so enthusiastisch wie er gewesen. Aber eigentlich war das Ganze eine psychische Folter. Ich konnte nichts Konkretes erkennen. Da waren nur Farben zu sehen, aber dafür keine klaren Umrisse. Leinwand folgte auf Leinwand. „Ist das alles?“, fragte ich angesichts eines weiteren zweifarbigen Kunstwerks. „Nun, das ist bis zu einem gewissen Grad der Sinn dahinter“, sagte Dad. Wenn dem so war, dann war das für mich als Achtjährigen einfach zu hoch. Ich konnte es kaum mehr erwarten, endlich mit einer Kugel Eis belohnt zu werden, wie mein Dad mir vorab versprochen hatte. Zunächst musste ich aber noch Interesse heucheln. In dieser Ausstellung gab es ja so viel zu sehen, bevor ich endlich meine leckere Belohnung erhielt. „Im nächsten Schauraum wartet etwas ganz Besonderes!“ „Oh, ich verstehe, dass sind Suppendosen von Campbell’s, oder?“, sagte ich. „Genau!“, jubilierte Dad. Ich machte offenbar große Fortschritte darin, ihn zu beeindrucken. „Sie stammen von Andy Warhol. Dieser Typ glaubt, dass jeder in Amerika einmal 15 Minuten lang berühmt sein wird.“

Ich konnte es kaum erwarten, endlich berühmt zu sein! Dennoch war es mir zu hoch, was das mit der gigantischen Abbildung einer Campbell’s-Dose zu tun hatte, die mir vor Augen führte, wie hungrig ich war. Auf mich wirkte das Alles wie ein großer ausgestreckter Mittelfinger, der der akademischen Elite samt ihrer Vorstellung, wie und was ein Künstler zu sein hatte, entgegengestreckt wurde. Künstler, so heißt es, sollen der Gesellschaft aufzeigen, was alles möglich ist, und Kommentare bezüglich des menschlichen Potenzials beisteuern, selbst wenn sie mit ihren Worten oder Darstellungen nicht in der Lage sind, dieses Potenzial tatsächlich auszuloten. Künstler sollen das Hier und Jetzt hinter sich lassen, um etwas zu enthüllen, das über die Grundbedürfnisse des Lebens hinausgeht, und die fundamentalen Aspekte der wahren Welt sichtbarmachen. Hier, inmitten all dieser Pop-Art-Kunstwerke und modernistischen Wandgemälden, gelangte ich langsam zur Erkenntnis, dass praktisch jeder Bullshit als Kunst durchgehen konnte. Der Schlüssel dazu, einer solchen Farce Legitimität zu verleihen, bestand darin, wie und wo man sein Machwerk präsentierte. Wenn einen anerkannte Institutionen wie das Museum of Contemporary Art als würdigen Künstler ansahen, konnten sogar infantil anmutende Gemälde oder irgendwelche Schnipsel-Collagen, wie wir sie in der Grundschule anfertigten, als feine Kunst und eventuell sogar als Ausdruck des Protests interpretiert werden. Mir gefiel, dass meinen Dad dieser nonkonformistische Ansatz ansprach, doch fehlte mir damals der Referenzrahmen, um alles richtig einordnen zu können.

Nein, mir erschienen sämtliche Konzepte höchst undurchsichtig, die Worte waren kaum fassbar und die Kunst ziemlich verwirrend – doch schon in diesem noch sehr jungen Alter begriff ich, wie Professoren tickten. Als menschliche Wesen wünschten sie sich die uneingeschränkte Freiheit, ihre Wissbegierde vom Lehnstuhl aus ausleben zu können. Doch als Eltern empfand ich sie in intellektueller Hinsicht einschüchternd, was aber vielleicht auf Eltern im Allgemeinen zutrifft. In ihrer übermotivierten Art lenkten sie uns Kinder hin zu Konzepten, die uns einfach noch zu hoch waren. Wir sollten Kunstkritiker sein, bevor wir noch richtig zeichnen konnten. Literaturexperten, bevor wir gern lasen. Existentialisten, bevor uns klar geworden war, dass wir überhaupt existierten! Ich hege keinerlei Groll deswegen und habe auch keinen permanenten Schaden davongetragen. Tatsächlich blieb ich dem Kurs, den meine Erziehung mir vorgegeben hat, mehr oder weniger treu.

Den Erwartungen der Professoren gerecht zu werden, erwies sich als Vollzeitbeschäftigung. Nach Beendigung der dritten Schulstufe fühlten wir uns verpflichtet, zu wissen, wie man eine Bogensäge verwendete, wie man den Subtext der Zeichentrickserie Rocky and Bullwinkle interpretierte, wie man einen ganzen Roman durchlas, wie man die militärische Bedeutung des Modellkriegsschiffes, das man gerade zusammenbaute, richtig einzuschätzen hatte, wie man Matherätsel löste und wie man beim Schach siegreich blieb. Allerdings brachte ich nichts davon auf die Reihe. Wie denn auch? Es hatte mir ja niemand beigebracht. Ständig plagte mich die Angst, dass ich von den Stammesältesten verstoßen werden könnte. Mein Bruder hatte es echt drauf, sein Status war abgesichert. Er war der Kluge und ich verfügte über die Muskelkraft. Ohne Katys und sein Vorbild hätte ich mich verloren gefühlt. Sie schienen mit dem intellektuellen Witz und der Weisheit der Professoren tatsächlich mithalten zu können. Ich imitierte ihre Bravourleistungen, ohne dabei zu realisieren, dass Wryebo und mich ein gemeinsames Merkmal auszeichnete, dass mir stets erhalten bleiben sollte, nämlich unsere Anpassungsfähigkeit.

Wryebo und ich passten uns quasi im Gleichschritt an unsere Umwelt an, wobei uns absolut gleichgültig erschien, ob wir etwas richtig machten. Wohingegen Grant und Katy fast jede Frage richtig beantworten konnten, zogen Wryebo und ich einfach die Legitimität der Frage an sich in Zweifel. Wann immer Dad vom Fahrersitz aus Fragen stellte – „Okay, Jungs, wie viele Planeten hat unser Sonnensystem?“ –, wusste Grant stets die richtige Antwort. Vielleicht weil er den National Geographic tatsächlich las – anstatt wie Wryebo und ich bloß die Fotos nackter Pygmäen anzugaffen. In so einer Situation sagten Wryebo oder ich dann etwa: „Na klar, aber habt ihr diesen anderen Artikel gesehen? Den über diesen neuentdeckten Stamm im Amazonas?“ Die Kunst, schnell vom Thema abzulenken, war eine Fähigkeit, die wir schon früh erlernten. Dabei handelte es sich aber eher um eine Bewältigungsstrategie, die im krassen Gegensatz zur Beherrschung höchst intellektueller Fakten stand.

Zum Glück fuhren die Professoren aber auch auf Baseball, Basketball, Tennis und Eishockey ab. Bei diesen Aktivitäten zeigte ich nämlich durchaus Talent. Ein bisschen mehr sogar als Grant. Obwohl meine Sportlichkeit in ihrer Wertigkeit nicht mit den Quizshow-Qualitäten meines Bruders mithalten konnte, galt sportliche Betätigung auch bei unseren Eltern als akzeptable Ergänzung des Lernstoffes. Immerhin wussten wir Jungens, dass die Griechen unsere Zivilisation und unsere Vorstellung von Ästhetik entscheidend geprägt hatten – dies spiegelte sich auch im modernen Sportwesen wider, das somit als Merkmal einer Hochkultur angesehen werden konnte. Sportliche Mode und anderer Firlefanz stand jedoch nicht im Vordergrund. Wir hatten auch nicht das Geld für gute Ausrüstung oder coole Trainingsklamotten. Vielmehr wurde die bedingungslose Liebe zum Spiel an sich gepredigt: Das Streben, Techniken und Strategien zu perfektionieren, galt als Eckpfeiler der persönlichen Kultivierung.

Nebst unzähliger Ausflüge in diverse Arenen und Stadien, um den Profis zuzujubeln, oder auch zum Pferderennen nach Arlington Park in Illinois, sowie stundenlangen Ballspielen im Garten, war es ein noch früheres Erlebnis, dass sich auf meinen späteren Bildungsweg am stärksten auswirkte. So nistete sich das Wort „Lagune“ schon Jahrzehnte vor meinem Studium der Ökologie am College in meinem Gehirn ein. „Greggo, willst du mit mir zur Lagune fahren, um Vögel zu beobachten?“, fragte mich mein Dad. Ich hatte keine Ahnung, was das heißen sollte, aber es roch nach einem Abenteuer. Dazu gehörte eine knapp 30-minütige Autofahrt und die unablässige Konsultation eines Vogelführers, der wissenschaftlich akkurate Farbillustrationen und Verbreitungskarten unserer kleinen gefiederten Freunde enthielt. Wer hätte gedacht, dass die Baumkronen sowie das Gebüsch eine solche Vielfalt an zwitschernden Überraschungsgästen zuließen? Außerdem setzte unsere gemeinsame Aktivität ein klobig-robustes Ausrüstungsstück in Form eines Feldstechers voraus. Sobald man den Scharfstellmechanismus meisterte, erschloss sich einem die Natur aus surreal anmutender Nähe. Diese raffinierte, in akademischen Kreise gerngesehene Form der Frischluftbeschäftigung beflügelte meinen jungen Geist.

Vögel zu beobachten war eine Erwachsenenbetätigung, deren Ausübung nicht nur anerkannt, sondern Professoren sogar nahegelegt wurde. Obwohl ich mich vom Zubehör und dem dazugehörigen Abenteuer angezogen fühlte, war ich viel zu zappelig und ungeduldig, um als Vierjähriger so grundlegende Aspekte wie das Fernglas zu meistern. Doch zwischen all der gestrengen Ermahnungen, endlich ruhig zu sein, weil ich sonst die Vögel verscheuchte, und Anweisungen, uns einen besseren Ausblick zu verschaffen, blieb dort in den Feuchtgebieten nahe Chicago etwas in meinem gelangweilten, aber aufnahmefähigen Gehirn hängen. Der Geruch des Frischwasserhabitats, das geruhsame Rascheln des Blattwerks, hinter dem wir uns verbargen, und der wärmende Sonnenschein, den ich gemeinsam mit jemandem genoss, der nicht nur kompetent wirkte, sondern auch so aufmerksam gewesen war, mich mitzunehmen – all das trug wohl dazu bei, meine Vorliebe für ruhige Orte im Freien, meinen Entdeckergeist und mein Interesse am Studium der Natur zu begründen. Alles Eigenschaften, die mir für immer erhalten bleiben sollten.

All dies wurde aus Liebe unternommen. Doch Professoren zeigten ihre Liebe eben mittels einer einzigartigen Mischung aus Gutdünken, hoher Erwartungshaltung, Lob, Manie, Besorgnis, Pflichtbewusstsein und Zwangsverhalten. Im Idealfall wird einem auf diese Weise ein höchst seltsames Vergnügen zuteil, aber oft genug endet alles in einem dysfunktionalen und enttäuschenden Fehlschlag.

Zu alledem waren wir aber auch Administratorinnenkinder. Die Mütter waren der sanfte Arm des Lehrkörpers, wenn man so will. Meine Mom war Dekanin an der University of Wisconsin-Milwaukee. Die Moms waren nicht weniger fleißig als die Professoren. Von ihnen konnten wir trotz unseres unfundierten Denkens und unserer Unbeholfenheit stets Milde und Aufmunterung erwarten. Noch wichtiger war jedoch, dass sie sich über die Jahre hinweg zu echten Profis entwickelt hatten, wenn es darum ging, ihre Kinder für den komplexen und nicht immer friktionsfreien Umgang mit den Professoren zu schulen. Mit ihnen konnten wir uns in späteren Jahren an der Musik und den lyrischen Nuancen Elvis Costellos und der Cars erfreuen, ohne uns für unseren Musikgeschmack rechtfertigen zu müssen. Doch nicht selten taten sich auch unüberwindbare Gräben zwischen den Administratorinnen und den Professoren auf.

Die Moms predigten ohne Unterlass Mitgefühl und Inklusion. Egal, ob es dabei nun um Menschen einer anderen Ethnie, sozialen Schicht oder körperlichen Verfasstheit ging – Vorurteile galten als Tabu. Körperliche Behinderungen waren für sie kein Grund, sich von jemandem abzuwenden. Eines Tages brachte Wryebo einen Freund aus der ersten Klasse namens André mit zu sich nach Hause. Wryebos Mom, Fran, wusste hinsichtlich Andrés Geschichte Bescheid und hatte uns schon Tage zuvor auf unseren gemeinsamen Nachmittag vorbereitet, damit André sich wie Zuhause fühlte und wir mit ihm spielten, wie wir das mit jedem anderem unserer Freunde taten.

André war ein genauso hyperaktiver Wildfang wie Wryebo und ich. Wir bereiteten den Pädagogen einiges an Kopfzerbrechen, schon in der Vorschule und dem Montessori-Kindergarten, wo wir oft in die Ecke geschickt wurden, um über unser Handeln nachzudenken. Doch André hatte als Kleinkind eine besonders schlimme Erfahrung machen müssen. „Andrés Eltern sind Siebenter-Tag-Adventisten“, klärte uns Fran auf. „Das ist eine religiöse Sekte. Sie halten medizinische Versorgung in vielen Fällen für überflüssig. Als André noch klein war, hatte er in seinem Zeh eine Entzündung, die sich dann auf sein ganzes Bein ausgebreitet hat. Deshalb mussten sie es amputieren. Versteht ihr, Jungs? Er kann vielleicht nicht so wie ihr beide herumtollen, weil er ein Holzbein hat.“ „Wow!“, dachten wir uns insgeheim. „Wie cool ist das denn? Dieser Junge ist genau wie ein Pirat!“

Wie sich herausstellte, konnte André ganz locker mit uns mithalten. Er war wild und laut – so wie wir. Seine Prothese mag zwar auf dem Hartholzboden in Wryebos Haus besonderen Krach verursacht haben, aber André war nicht weniger flink und beweglich als wir zwei. Als wir auf der hölzernen Veranda des viktorianischen Gebäudes Fangen spielten, stürmte André mit voller Geschwindigkeit auf mich zu. Sein Holzbein löste sich von seinem Körper und er stürzte mir der Länge nach entgegen. Ich wich noch schnell nach links aus und schrie: „Daneben!“ André stolperte und krachte ins Geländer. Die Wucht seines Aufpralls verursachte ein scheußliches Geräusch, das mich an einen zerbrechenden Baseballschläger erinnerte. Er plumpste samt mehrerer Geländerpfosten auf den daruntergelegenen Rasen. Im Eifer des Gefechts hatten wir gar nicht mitbekommen, wie sich sein Bein gelöst hatte. Nun lag es zwischen all den Bruchstücken neben ihm auf der Wiese. „Alles in Ordnung, André?“, frage Wryebo. „Klar, kein Problem. Das passiert mir dauernd.“ Tatsächlich sorgten wir uns aber primär um uns selbst. Eventuell steckten wir ja in gröberen Schwierigkeiten. Wryebo und mir war klar, dass wir vermutlich weniger den Zorn der Professoren, die sich ob des Materialschadens grämen würden, als den Ingrimm der Administration zu fürchten hatten. Immerhin war uns aufgetragen worden, uns mit André anzufreunden – nicht, ihn körperlichen Gefahren auszusetzen! Er schnallte sich aber rasch seine Prothese um und war offenbar gleich wieder startklar. Nachdem wir einen erheblichen Teil der Veranda gehörig in Mitleidenschaft gezogen hatten, beschlossen wir, dem Tatort den Rücken zu kehren und uns einer ruhigeren Aktivität im Haus zuzuwenden. Über den langfristigen architektonischen Schaden, den wir hinterließen, dachten wir nicht weiter nach.

„Wer zum Kuckuck hat meine Veranda demoliert!?“, echauffierte sich Wryebos Dad. Klar, die Professoren waren außer sich vor Wut. Der gedankliche Ansatz der Mütter unterschied sich hingegen durch ihr Einfühlungsvermögen. Hatte sich André wehgetan? Hatten wir Jungs ihm mit seinem Bein geholfen? (Das mussten wir ja gar nicht.) Aber es ging ihm gut. Nachdem wir intensive Beschwichtigungsarbeit geleistet hatten, überwog der Wert der guten Tat gegenüber dem sichtbaren Kollateralschaden. Jenen, die sie am meisten brauchten, Freundschaft zu bieten, war den Administratorinnen stets ein zentrales Anliegen – und letzten Endes schwenkten auch die Professoren auf diesen Kurs ein.

Leider riss der Kontakt zu unserem kleinen Piraten ab, als seine Eltern an die Westküste zogen. Von Los Angeles hatten wir damals nicht die geringste Vorstellung, doch unsere Pfade sollten sich im nächsten Jahrzehnt erneut kreuzen. Damals hätte ich nicht zu prophezeien gewagt, dass mein ungestümer Spielkamerad dereinst als stereotypes Aushängeschild einer gegenkulturellen Bewegung in L.A. gehandelt werden würde, während ich als versierter Profi in derselben Subkultur Karriere machen sollte, obgleich ich mich mit allen Kräften gegen all ihre vulgären Klischees auflehnte.

Wir sollten neuerlich in Kontakt kommen – allerdings nicht als Freunde, sondern vielmehr als Charakterdarsteller, die sich im Spannungsfeld der südkalifornischen Punkszene aufhielten. Wir würden diese spezifische Welt getrennt voneinander erleben. Nun aber würde zuerst die Welt der Graffins in zwei Teile zerbrechen.

3 Scheidung

Mein zweites Schuljahr reichte meinen Eltern aus, um es noch einmal miteinander zu probieren – zumindest um der Kinder willen. Im Falle einer „kaputten Familie“, wie es die Medien seinerzeit gern bezeichneten, gibt es zwei Optionen. Entweder werden die Kinder davon abgehalten, eines der beiden Elternteile weiterhin zu sehen, wie das mein Dad mit seinem eigenen Vater erlebt hatte (leider gibt es dazu seitens der Familie keine näheren Infos), oder aber die Kinder haben reichlich Umgang mit beiden Eltern, selbst wenn diese fortan in getrennten Haushalten leben, die vielleicht nur ein paar Kilometer oder aber auch einen halben Kontinent voneinander entfernt liegen können. Obwohl das zweite Szenario, wie es mein Bruder und ich erlebten, allgemein als das bessere gilt, heißt das nicht, dass es nicht seine eigenen Tücken aufwies. Man könnte sagen, dass der Campus der Graffin University von nun an viel, viel größer wurde. Da sich die beiden Haushalte nur in geringem Ausmaß abstimmten, galt es fortan, gleich zwei Anforderungskatalogen gerecht zu werden.

Alles deutete darauf hin, dass ich mich zu einem echten „Muttersöhnchen“ entwickelte. Als das erste Wochenende anbrach, das Grant und ich ohne Mom bei Dad verbringen sollten, schwante mir nichts Gutes, wofür es aber keinerlei Grund gab. Die Stunde des Abschieds nahte. Wir warteten darauf, dass Dad bei uns vorfuhr. Ich klammerte mich an meine Mom, während sie mir mit ruhiger Stimme erklärte, dass ich sie am Sonntagabend wiedersehen würde. „Du wirst im selben Kinderzimmer übernachten wie damals, als ich auch noch dort wohnte“, sagte sie. „All deine Freunde aus der Nachbarschaft warten schon auf dich.“ Das machte selbstverständlich Sinn. Aber in jenem Augenblick, als Dad am Randstein anhielt, konnte ich mich nicht dazu überwinden, ihn zu begleiten. Ich umschlang Moms Hals und Schultern, während mich das intensive Gefühl einer unheilvollen Vorahnung quälte. Mein Bruder spazierte hingegen ganz entspannt und pflichtbewusst hinunter zum Auto. Ich blieb zurück und begann zu heulen und zu schreien: „Nein! Nein! Nein!“ Es fühlte sich an, als ob das Ende der Welt gekommen wäre. Das war meine erste Erinnerung an meine neue Lebenssituation. Zwei Haushalte, unterschiedliche Erwartungen, keine elterliche Einheit, kein klar vorgegebener Wegverlauf. Das machte mir eine Heidenangst. Wenn ich die Wahl gehabt hätte, wäre ich in diesem Augenblick wohl lieber bei meiner Mom geblieben. Dad musste mich tatsächlich aus meiner festen und zu Tode erschrockenen Umklammerung lösen. Er nahm meine Hysterie gelassen zur Kenntnis und setzte mich neben meinen gleichgültigen Bruder auf die Rückbank seines Rambler Americans.

Das Gefühl des Verlassenseins rund um diesen ersten Abschied hat sich tief in meine Psyche gegraben. Innerhalb von 30 Minuten waren wir wieder an jenem Ort, den auch Mom einst ihr Zuhause genannt hatte. Nun war es einfach nur mehr „Dads Haus“. Es sollte letzten Endes ein witziges Wochenende mit meinen alten Freunden aus der Nachbarschaft werden. Wir spielten Spiele mit meinem Dad und hörten von nun an vor dem Schlafengehen noch Schallplatten. Meine Stimmung begann, sich zu bessern.

Ich möchte die Situation keinesfalls überdramatisieren. Die Dekanin und der Professor stimmten hinsichtlich etlicher Erziehungspraktiken überein und teilten auch weiterhin zahlreiche ethisch-moralische Standpunkte. Allerdings will ich auch nicht herunterspielen, wie wichtig es ist, sich anzupassen. Wenn es keine signifikanten Diskrepanzen bei dieser Scheidung gegeben hätte, an die man sich anpassen musste, was war dann überhaupt der Sinn ebendieser Scheidung? Anders formuliert: Alles, was bedeutsam genug ist, einen Haushalt zu sprengen, ist ernst genug, um den Kindern Leid zu zuzufügen – selbst, wenn man wie in diesem bestmöglichen Szenario Zeit mit beiden Elternteilen verbringen darf. Die Kinder lassen sich hinsichtlich der Unterschiede nämlich nicht hinters Licht führen. Man macht sich bloß etwas vor, wenn man glaubt, dass jeweils zwei Weihnachts- und Geburtstagsfeiern das ewige Hin und Her wettmachen würden. In manchen Situationen würde es am meisten Sinn ergeben, wenn man sich für das erste Szenario entschiede und mit einem der beiden Elternteile gar keinen Kontakt mehr hätte. Das Opfer, ganz auf Mutter oder Vater verzichten zu müssen und sich somit kein klares Bild über 50 Prozent der eigenen Erzeuger machen zu können, kann den Nutzen nach sich ziehen, dass man auf diese Weise widersprüchliche Einflüsse vermeidet. Uns war jedoch ein anderes Los beschieden. Sowohl Mom als auch Dad waren gleichermaßen kompetente, liebevolle Eltern und sich auch immer noch ähnlich genug, obwohl ihre Differenzen ein Funktionieren der Graffin University leider verunmöglichten.

Doch ebendiese Unterschiede zu ignorieren könnte einen zur Annahme verleiten, ihre jeweiligen Einflüsse wären identisch gewesen. In einem konventionellen Zuhause, wo beide Eltern, selbst wenn sie vollkommen unterschiedlichen Weltanschauungen anhängen, unter einem Dach zusammenleben, kann sich die Lebensrealität mildernd auf diesen Umstand auswirken. Die unterschiedlichen Ansätze verschwimmen und die Trennschärfe ist für die Kinder nicht ganz so einfach auszumachen. Wenn die Eltern aber in zwei Haushalten wohnen, hinterlassen selbst geringfügige Unterschiede einen stärkeren Eindruck und wirken insgesamt akuter. Belanglosigkeiten wie der Umstand, dass Dad kremige Erdnussbutter kauft, wohingegen Mom die knusprige Variante bevorzugt, nötigen das Kind dazu, sich darüber den Kopf zu zerbrechen. Es fühlt sich gezwungen, jenen Teil seines Bewusstseins zu erkunden, der wissen will, welche Logik diesem unwichtigen Detail zugrunde liegt. Diese Abweichung hinsichtlich der Zubereitung unserer Schuljause wächst sich zu einer Gehirnsportübung aus. In unserem Fall waren das kleine Unterschiede, wie die Bestandteile eines Sandwiches, sowie größere Unterschiede, die sich etwa darauf bezogen, mit wem die Eltern gern ihre Zeit verbrachten. Mom umgab sich zum Beispiel mit anderen Administratorinnen von der Uni, mit Afroamerikanern aus den urbanen Vierteln Milwaukees, den Leuten, die sie beschäftigte, sowie anderen Dekanen, die ihren Status teilten. Wenn wir uns in Milwaukee aufhielten, besuchten wir zumeist Barbara Bender, die sich wie meine Mom als Dekanin um finanzielle Unterstützungen kümmerte. Ihre Kinder, Jason und Lisa, waren unsere Spielgefährten. Jason war so alt wie ich und Lisa etwas älter als Grant. Gemeinsam machten wir die Gegend unsicher und fuhren unsere Fahrräder durch die Gassen rund um ihr Haus. Obwohl es weder Grant noch mir wirklich bewusst war, müssen wir wie bunte Hunde aufgefallen sein, da wir die einzigen weißen Kinder in diesem überwiegend schwarzen Viertel im Norden Milwaukees waren. Arbeitsplätze wie die Verwaltungsgebäude, in denen meine Mom arbeitete, waren in den 1970ern bereits ethnisch durchmischt, was man von den Wohnvierteln nicht behaupten konnte.

Mit Stolz in der Stimme bezeichnete uns Jason gern als seine Cousins. Es bereitete ihm stets große Freude, uns all seinen Freunden in der Nachbarschaft vorzustellen. „Das sind meine Cousins Grant und Greg“, sagte er dann mit einem Grinsen im Gesicht. Er brachte mir auch einen geheimen Handschlag bei, von dem ich selbst auch nicht genug bekommen konnte und den ich später sogar meinen Kindern beibrachte. Bei Barbara schauten wir Tarzan im Fernsehen und hörten uns immer wieder die Greatest Hits der Jackson Five an, bis ich meine Mutter überzeugen konnte, mir das Album für Zuhause zu kaufen. Das ist eine meiner ersten Erinnerungen daran, einen Tonträger zu besitzen. Ich verinnerlichte das komplette Album, damit es Jason und ich bei unserem nächsten Treffen singen konnten. Ich beherrschte jeden einzelnen Part. Manchmal sang ich die Leadstimme, manchmal die Harmonien. „I’ll Be There“ war mit seiner traurigen Melodie damals ein großer Hit im Radio. Der Sender WOKY in Milwaukee spielte den Song ununterbrochen. In Moms Auto hörten wir die Nummer immer wieder. Im Rahmen der geselligen Treffen bei Barbara lernte Mom auch Chuck kennen. Bei ihm handelte es sich um einen ernsthaften Kandidaten für die Rolle als Stiefvater. Zudem war er Musiker und somit auch der Erste, der mir eine Vorstellung davon vermittelte, wie es war, von der Musik zu leben.

Dads soziales Umfeld unterschied sich drastisch von jenem meiner Mutter. Er umgab sich bevorzugt mit anderen Professoren. Etwa Peter Martin, einem Fachmann für Shakespeare (und Wryebos und Katys Dad), dem Geografen Dan Zielinski und Don Kummings, einem Experten für Walt Whitman. Sie trafen sich jedes Wochenende, um Tennis zu spielen, sich den Baseball zuzuwerfen und Bratwürste zu grillen. Wir Kinder begleiteten sie immer gern zu diesen Treffen, nahmen an ihren sportlichen Aktivitäten teil und lauschten ihrem gebildet-zynischen Humor und ihren Kommentaren zur gesellschaftlichen Lage. Uns war definitiv bewusst, dass diese Bemerkungen de facto die Eintrittskarte zur bürgerlichen Elite repräsentierten. Uns dieses Denken zu vermitteln, war vermutlich nicht die Intention der Professoren. Aber wer weiß schon darüber Bescheid, was seine Handlungen für Auswirkungen auf die Gehirne von Zweit- und Drittklässlern haben?

Als ich sieben Jahre alt war, gab es nunmehr zwei Haushalte, die 30 Kilometer auseinanderlagen und an deren jeweilige Gepflogenheiten mein Bruder und ich uns anpassen mussten. Der Campus war ab sofort zweigeteilt, wobei der Professor in Racine residierte, wohingegen die Administratorin Milwaukee als Wohnort bevorzugte. Mom war Dekanin an der University of Wisconsin-Milwaukee und Dad Professor an der University of Wisconsin-Parkside. Administratoren und Professoren verhalten sich zueinander wie Öl und Wasser. Das verhält sich im ganzen Land so. Es ist dabei gar nichts Außergewöhnliches, wenn sie diese Trennung selbst ganz bewusst aufrechterhalten. Administrative Angestellte verdienen in der Regel besser als die Professoren. Letztere legen gegenüber den bürokratischen, sich stets einmischenden Administratoren eine eher zynische und oft sogar verächtliche Einstellung an den Tag. Gemeinsam vermitteln sie auf diese Weise den Studierenden eine uneindeutige Botschaft, obwohl sich diese vielmehr etwas Aufmunterung wünschen und sich nach dem Schlüssel zu einer erfolgreichen Zukunft sehnen.

Die Professoren waren nicht gerade für ihre emotionale Zugänglichkeit bekannt. Wir wandten uns diesbezüglich eher an die Administration. Bei den Professoren standen hingegen Tatendrang und Leistung im Vordergrund. Sie vermieden Gespräche bezüglich der sanfteren Aspekte des Lebens – Gefühle, Familiengeschichte, Ehrenpflichten et cetera –, es sei denn, diese Themen waren in Form eines Romans oder eines Dramas aufbereitet. Oder anders ausgedrückt: Über diese Dinge unterhielt man sich nur, solange es einen nicht selbst betraf. Von uns erwartete man sich einen analytischen Geist. Wir sollten uns nur ja fernhalten von den Vulgarismen des einfachen Mannes. Fühlten wir uns traurig, verzweifelt, besorgt oder verängstigt, suchten wir Trost bei der Administration.

Obgleich Mom einst selbst unterrichtet hatte, entschied sie sich letzten Endes für den besseren Salär einer Verwaltungsangestellten. Der höhere Sold kam alles andere als ungelegen, vor allem, nachdem sie den drastischen Schritt einer Scheidung unternommen hatte und nun allein für den Haushalt sorgen musste. Von Anfang an war klar: Um ihren „Campus“ instand halten zu können, mussten mein Bruder, sie und ich allesamt an einem Strang ziehen. So mussten wir beiden Jungs von der Dekanin lernen, wie man kochte und reinemachte. Wir halfen, wo immer wir konnten. Jeder von uns musste seine Aufgabe erfüllen. Ihr Job war es, die Uni zu dirigieren, während wir zur Schule gingen. Ich war damit betraut, die Geschirrspülmaschine auszuräumen. Mein Bruder legte die Handtücher zusammen. Und so weiter eben. Was mich betraf, so waren die in mich gesteckten Erwartungen leider vergeblich. Nachdem wir getrennt von meinem Vater lebten, kümmerte ich mich nur sporadisch um meine Pflichten. Das beweist, dass veränderte Lebensumstände nicht unbedingt dazu beitragen, einen Faulpelz in eine Arbeitsbiene zu verwandeln. Es wäre mir gar nicht in den Sinn gekommen, das Geschirr zu wegzuräumen. Die Schmutzwäsche türmte sich zu einem Berg auf, den ich jeden Morgen eifrig nach der am wenigsten übelriechenden Hose durchforstete, um sie zur Schule zu tragen. Trotz all ihres Wissen und ihrer Expertise war meine Mom zu sehr mit ihrem Job beschäftigt, um sich um den Haushalt kümmern zu können, während mein Bruder und ich uns immer noch an unsere neue Schule gewöhnen mussten und uns daher ebenso wenig um unsere häusliche Pflichten scherten. Dads Haus war uns eine vertrautere Umgebung. Unter diesem Dach waren die drei Graffin-Männer vereint in ihrem Status als Junggesellen, bereit für neue Herausforderungen und gemeinsame Feldzüge. Jeden Morgen sang Dad einen alten Gassenhauer von Irving Berlin:

This is the army, Mr. Jones

No more private telephones

You had your breakfast in bed before

But you won’t have it there anymore

This is the army, Mr. Green

We like our linens nice and clean

You had a housemaid to clean you floor

But she won’t help you out anymore

Ironischerweise umfasste die Stationierung in Dads Regiment keinerlei Hausarbeiten. Er kümmerte sich im Alleingang um das schmutzige Geschirr und trocknete es ab, bis es strahlte und glänzte. Unsere Klamotten brachte er alle zwei Wochen in den Waschsalon. Jeden Morgen gab es Krapfen zum Frühstück. Er verordnete sich einen kompromisslosen Tagesablauf voller häuslicher Verpflichtungen und Besorgungen, der garantierte, dass wir die Zeit mit ihm ausschließlich als freudvolles Erlebnis registrierten. Unsere Wochenenden und die Schulfeiertage, die wir bei Dad verbrachten, waren stets geprägt von sportlichen Unternehmungen und anderen amüsanten Betätigungen mit unseren Freunden aus der Nachbarschaft. Unzählige Stunden spielten wir Pingpong, Tennis, Schach, Basketball und Baseball. Wir organisierten unsere Turniere mit dem unausgesprochenen Ziel, das Leben mittels Routine so lustig wie möglich zu gestalten. Niemals demütigten wir die Gegner. Wir achteten auf ausgeglichenen Wettbewerb. Manchmal ließen wir sie sogar einen Vorsprung herausspielen. All dies ermöglichte erst das so lebensbejahende Drama eines Überraschungscomebacks und eines ruhmreichen Triumphs in allerletzter Sekunde. Aus aussichtsloser Lage noch zum Sieg. Egal ob beim Baseball, Football oder Tennis. So erarbeiteten wir uns eine Lebensstrategie, die sogar als Philosophie funktionierte. Offenbare deinen Konkurrenten erst dann deine wahren Fähigkeiten, wenn du ihnen deine Überlegenheit beweisen möchtest. Überrasche sie, um sie zu bezwingen und ihnen zu zeigen, dass sie ihrer eigenen Selbstüberschätzung zum Opfer gefallen sind und du die ganze Zeit nur mit ihnen gespielt hast. Es war diese spezifische Herangehensweise, die die schier endlosen Stunden redundanten Spiels und das damit verbundene Sportlergehabe unserer Opponenten erträglich machte. Das wahre Vergnügen lag darin, die eigene Toleranz auszuloten und den richtigen Moment abzuwarten, seine wahre Stärke zu enthüllen.

Das Junggesellendasein hatte durchaus seine Vorzüge. Eintopfgerichte aus der Dose. Eiskrem vor dem Schlafengehen. Ein Pingpong-Tisch und ein Luftgewehr-Schießstand im Keller. Dazu noch eine unüberschaubare Heerschar Kumpels, die uns zu spaßigen Beschäftigungen unter freiem Himmel abholten. Zu Beginn erschien das Haus noch karg und leer. Wo zuvor noch Moms altes Spinett gestanden hatte, klaffte nun eine Lücke an der kalten, weißen Wand. Das Mobiliar hatte sich durch die Scheidung halbiert. Hinzugekommen waren bloß eine Militärpritsche für Gäste, ein Veranda-Sofa mit Holzrahmen und ein Bett für mich, dessen Lattenrost noch ärger durchhing als die Gesichtszüge und Brüste der alten Jungfer, die es uns bei ihrem Garagenflohmarkt verkauft hatte.

Auch die jeweiligen Nachbarschaften von Mom und Dad unterschieden sich. Dads Umgebung in Racine entsprach eher einer Schlafstadt ohne nennenswertes urbanes Flair. Moms Wohnviertel in Shorewood im Norden Milwaukees lag wiederum nur wenige Minuten von der Industriezone entfernt, wo eiserne Schiffsrümpfe einliefen, und unweit des Stadtzentrums, wo sich die berühmte Bierbrauerei befand. Beide Ecken waren für Akademiker aus der Mittelschicht durchaus angemessene Wohngegenden, doch Dads fühlte sich etwas heimeliger an. Auf einem Viertelmorgen großen Grundstücken standen ordentlich proportionierte Einfamilienhäuser, die heute wohl als moderne Architektur aus der Mitte des 20. Jahrhunderts bezeichnet würden. Die meisten – so auch unseres – verfügten über einen zentralgelegenen offenen Kamin, der das Wohnzimmer zu dominieren schien. Die Ziegel waren nicht im kremigen Weiß des vorangegangen Jahrhunderts gehalten, sondern vielmehr von einem mit Hämatit durchzogenen Rot, wie es auch der aus Wisconsin stammende weltberühmte Architekt Frank Lloyd Wright bevorzugte. So wie wir befeuerte die Mehrzahl der Haushalte ihre offenen Kamine nur einmal im Jahr während der Weihnachtsfeiertage. Primär wurde mit Öl geheizt, das in Tanks gelagert wurde, die sich in dunklen Ecken unten im Keller befanden. Dieses Heizungssystem wärmte die schlecht isolierten einstöckigen Gebäude gerade so weit, dass ein typischer Flanellhemdenträger ohne Erfrierungen durch den langen Winter kam.

In Racine wohnten ringsum Familien, deren Väter in den Betrieben der umliegenden Industrie beschäftigt waren. Bei J.I. Case wurden Traktoren angefertigt, das Verlagshaus Western veröffentlichte Comics und S.C. Johnson & Son stellte Reinigungsmittel her. Das Vergnügen mutete schier endlos an, da es reichlich Kinder in meinem Alter gab. Nebenan wohnten etwa Arthur und Robert, die jeweils gleich alt waren wie Grant und ich. Die ebenso gleichaltrigen Tommy und Dave wohnten auch nur einen Katzensprung entfernt. Wann immer wir Ball oder Brettspiele spielen, uns einem künstlerischen Projekt widmen oder unsere Fahrräder fahren wollten, stand uns ein ganzes Bataillon gewillter Kids aus der Nachbarschaft zur Verfügung.

In Shorewood lernten wir unsere Nachbarn gar nicht wirklich kennen. Natürlich freundeten wir uns dort mit den anderen Kids an der Schule an, nur wohnten sie weiter von uns weg, weshalb Mom uns mit dem Auto zu unseren Freunden bringen musste. Die Gebäude in dieser Ecke Milwaukees stammten aus einer anderen Ära. Shorewood zierten vom Gilded Age inspirierte Villen und Zweifamilienhäuser aus der Zeit nach der Jahrhundertwende. Häuser, die vorgaben, in der Epoche der Industrialisierung erbaut worden zu sein. Bungalows aus Stuckmauern, die von Handwerkern des vorigen Jahrhunderts errichtet worden waren, standen auf schmalen Rasenstücken, die sich entlang der vom Stadtzentrum auswärts strebenden Durchgangsstraßen erstreckten. Sowohl in Shorewood als auch Racine wohnten wir jeweils nur wenige Blocks von der aufregenden Küstenlinie des Lake Michigans entfernt.