10,49 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Libros del Zorzal

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Spanisch

Este libro, que se origina en el seno del grupo denominado Francia… ¿dulce Francia de nuestra infancia?, da cuenta, a través del recorrido de sus miembros, de las múltiples formas que cobró la persecución contra los judíos en la Francia ocupada por los nazis. Niños "fichados", niños "marcados", niños escondidos, adolescentes enrolados en la resistencia, jóvenes salvadores de niños, jóvenes deportados, tenían entre 0 y 18 años cuando empezó la guerra. Las cartas, los documentos y las fotos que conservaron preciosamente son valiosos testimonios de las separaciones, las deportaciones, la orfandad, pero también de la solidaridad. Aquí honran el coraje de sus padres y la memoria de los franceses que los salvaron. Hélène Gutkowski, ella misma niña escondida durante la Segunda Guerra Mundial, puso en acción sus talentos de escucha y escritura para evocar el cálido crisol de las reuniones del grupo, donde los recuerdos fragmentados se confrontaron y se unieron para delinear aquella Francia que no fue la "dulce Francia" de la canción de Charles Trenet. Asimismo, la autora se tomó el cuidado de narrar la historia de los judíos en Argentina en una inteligente introducción que nos permite descubrir a esa dinámica comunidad donde ella y sus amigos-testigos pudieron realizarse pese a las incurables heridas. Dice Serge Klarsfeld en el prólogo: "La calidad literaria de este libro es tan excepcional como su interés histórico".

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 788

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Hélène Gutkowski

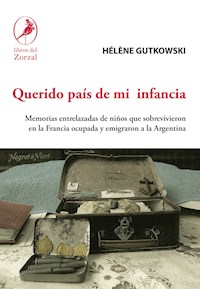

Querido país de mi infancia

Memorias entrelazadas de niños que sobrevivieron en la Francia ocupada y emigraron a la Argentina

Traducido del francés por Agustina Blanco

Gutkowski, Hélène

Querido país de mi infancia : memorias entrelazadas de sobrevivientes judíos de la Francia ocupada que emigraron a la Argentina / Hélène Gutkowski. - 1a ed . - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Libros del Zorzal, 2019.

Libro digital, EPUB

Archivo Digital: descarga y online

Traducción de: Agustina Blanco.

ISBN 978-987-599-577-2

1. Biografías. 2. Holocausto Judío. I. Blanco, Agustina, trad. II. Título.

CDD 920

Cet ouvrage, publié dans le cadre du Programme d’aide à la publication Victoria Ocampo, a bénéficié du soutien de l’Institut français d’Argentine.

Esta obra, publicada en el marco del Programa de ayuda a la publicación Victoria Ocampo, cuenta con el apoyo del Institut français d’ Argentine.

Traducción: Agustina Blanco

Diseño de tapa: Eduardo Ruiz

Título original: De la France occupée à la Pampa. Mémoires entrelacées de trente survivants juifs émigrés en Argentine. Volume I

© Éditions Le Manuscrit, coleción Témoignages de la Shoah dirigida por Philippe Weyl, 2017

© Fondation pour la Mémoire de la Shoah

© Libros del Zorzal, 2019

Buenos Aires, Argentina

Printed in Argentina

Hecho el depósito que previene la ley 11.723

Para sugerencias o comentarios acerca del contenido de esta obra, escríbanos a: <[email protected]>

Asimismo, puede consultar nuestra página web: <www.delzorzal.com>.

Índice

Prefacio | 9

Introducción | 17

La historia de la Shoá también se cuenta en Argentina...Treinta memorias entrelazadas | 17

¿Por qué un nuevo libro? | 18

Génesis de nuestro grupo de memoria | 19

1 Presencia judía en Argentina:orígenes y colonización rural | 27

Judíos en Argentina. ¿Una presencia posible? | 28

Un nuevo continente: ¿un hogar posible? | 29

La colonización rural | 37

Los pogromos, el “desierto” argentino y un hombre que coloca su fortuna al servicio del salvataje de los judíos de Europa | 49

La Jewish Colonisation Association (jca) y la colonización agraria judía en Argentina | 50

Vuelta al trabajo de la tierra. Esperanzas y desazones | 52

La obra de la jca tras la muerte del barón Hirsch | 53

2. Presencia judía en Argentina:inmigración urbana | 61

Discriminación y persecuciones en Rumania | 64

¿Hacia una Argentina agrícola o urbana? | 64

La inmigración urbana | 71

Primera etapa: el período preindustrial (1895-1913) | 71

La inmigración urbana | 80

Segunda etapa (1914-1932) | 80

La inmigración urbana | 87

Tercera etapa: restricciones a la inmigración judía (1930-1950) | 87

Testimonios de los sobrevivientes | 99

3 Maurice Ajzensztejn | 100

Biografía | 100

Diálogos | 105

Orden de evacuación: es preciso abandonar Sedan | 108

La redada | 114

Mis padres de la guerra | 120

Se llevan a los niños | 125

13 de junio de 1944 | 136

Recuperar a los huérfanos: ¡un deber judío! | 141

El Nuevo Mundo | 146

4.Myriam Dawidowicz de Kesler | 150

Biografía | 150

Diálogos | 158

De Bruselas a París | 167

De París a Ploeren (Morbihan) | 170

De Ploeren a Sendets (Pirineos Atlánticos) | 173

Sendets: un período feliz | 177

De Sendets a Caylus (Tarn-et-Garonne) | 178

De Caylus a Guéret (Creuse) | 189

Au Petit Bénéfice (Creuse) | 193

Guéret, marzo de 1942 | 198

Guéret, la tenaza… | 202

La deportación de papá | 210

Guéret después de la deportación de papá | 224

Guéret y Oradour-sur-Glane | 232

Regreso a Bélgica | 237

5 Francis Lévy | 243

Biografía | 243

Diálogos | 249

Los judíos en Alsacia-Lorena | 249

Francia invadida | 258

De Sarrebourg a Roanne: el éxodo de los Lévy | 258

Julio de 1940: Roanne, ¿la última etapa? | 260

1943 o cómo volverse invisible | 263

El fin de la guerra | 280

Retorno a Francia | 295

6 Micheline Wolanowski de Papiernik | 302

Biografía | 302

Diálogos | 311

Una adolescente judía en Francia durante la guerra | 313

De septiembre de 1939 a mayo de 1941 | 315

La redada llamada “del billete verde” | 316

Cumpleaños y redada del Vél’ d’Hiv’ | 328

Al día siguiente de la Gran Redada | 333

De Confolens a Eymoutiers | 343

Bajo la protección de la ose | 345

Principios de abril de 1944 | 354

La redada de 1944 en Eymoutiers | 355

7 Henri Pechtner | 379

Biografía | 379

Diálogos | 385

Del éxodo a la deportación | 411

De Beaune-la-Rolande a Drancy | 414

15 de septiembre 1942, ¡me liberan! | 420

En Montigny-le-Gannelon (Eure-et-Loir) | 423

Tras la Liberación | 432

8 Claire Stein de Suchecki | 444

Biografía | 444

Diálogos | 449

Alrededor de nuestra mesa de trabajo… | 455

La historia de un sufrimiento | 464

El día que mi padre y mi hermano fueron liberados | 470

9 Mariette Diamant | 486

Biografía | 486

Diálogos | 491

¡Una generación más, y no se hablará más del tema! | 494

De la revelación… | 506

… al ocultamiento como legado | 508

1o de septiembre de 1939 | 524

El éxodo, la ruta del sur | 527

Annonay | 529

Posfacio para mi familia | 537

10.Nicolás Rosenthal | 542

Biografía | 542

Diálogos | 550

“Tuve suerte…” | 550

26 de febrero de 1939 | 557

El verano de 1939 | 559

La guerra… La guerra… ¡La guerra! | 560

Mayo-junio de 1940 | 562

De octubre de 1940 a julio de 1941 | 564

En Beauce | 565

Los judíos de Baden, Sarre y Palatinado | 567

Julio de 1942, primeros pasos en la zona “libre” | 572

Sábado por la mañana, en la estación de Perpiñán | 576

Rivesaltes | 576

La deportación | 581

Del campo de Annaberg al campo de Lazy | 584

Blechhammer, Gräditz y Gnadenfrei | 587

Faulbrück y Langenbielau (Silesia): otros campos que no hemos oído nombrar | 592

¿Qué es la suerte en el universo concentracionario? | 595

El fin de la guerra | 597

El último milagro | 599

Argentina | 601

11 Elsa Rozin | 605

Biografía | 605

Diálogos | 610

Primera etapa de la degradación: desnudamiento y desinfección | 616

Segunda etapa de la degradación: el rapado | 617

Tercera etapa de la degradación: el marcado | 617

¡Salvar a los niños! | 621

Cambia la suerte | 627

Auschwitz | 629

Las primeras semanas en Birkenau | 630

La Union | 631

La “marcha de la muerte” | 637

Las marcas que nos dejó la guerra y el deber del sobreviviente | 648

¿Por qué Argentina? | 651

Las consecuencias de la guerra. El sobreviviente y su judaísmo | 654

Agradecimientos | 656

Prefacio

Por Serge Klarsfeld

Siempre ha sido natural para los exiliados agruparse nostálgicamente y rememorar el país que allá lejos han dejado.

Reunirse entre franceses en un país como Argentina no tiene nada de extraordinario, pero congregarse entre judíos de Francia que se han visto obligados a abandonar el continente europeo para no caer en manos de la policía, o de la Gestapo, y elegir como nombre grupal “Francia… ¿dulce Francia de nuestra infancia?”1 sería sorprendente si no se reparara en los signos de interrogación de este título y si lo que emerge de este detalle no fuera sólo la dolorosa nostalgia, sino también el reconocimiento que cada uno de los miembros de esta agrupación conserva para con su país de origen. Si bien es cierto, en efecto, que muchos franceses fueron capaces de delatarlos y perseguirlos, también debemos recordar que gran parte de esa población nutrida de caridad cristiana y de valores republicanos los ha protegido y ha cubierto su huida, una huida que llevaría a quienes aquí brindan su testimonio hacia un país que simpatizaba con Hitler, pero terminó declarándole la guerra cuando su derrota pareció ineluctable.

Treinta sobrevivientes de Francia, el más joven de ellos hoy de 75 años de edad, se reunieron; nueve brindan su testimonio en este primer volumen.

Juntos, encontraron en la notable Hélène Gutkowski una directora de orquesta de este trabajo colectivo vivo, pedagógico y logrado, que se lee de un tirón y merece ser releído por la cantidad de conocimientos nuevos que aporta sobre las relaciones entre los judíos europeos y el país de los caudillos y las juntas militares.

Recién en 1862 hubo suficientes judíos en Argentina, algunas decenas, para conformar una comunidad. Sin embargo, en 1900, sorprendentemente ese país se había convertido en la tercera destinación de los judíos, casi todos ellos procedentes de Rusia.

La colonización agrícola judía en Argentina fue una auténtica epopeya, con aspectos a menudo trágicos, que se originó en el Este europeo, encontró una esperanza en el París de la Alianza Israelita Universal (aiu) y pudo desarrollarse gracias al recordado mecenas, el barón Hirsch, quien, desde la Jewish Colonization Association, financió la emigración judía a las Pampas, donde muchos perecieron de miseria física, pero donde fundaron una ciudad bíblica: Kiryat Moshé. ¡Fueron sólo 35.000! Divididos en dieciséis colonias, algunos de esos colonos devinieron en auténticos gauchos, pero gauchos que quedaron fieles a su pertenencia ancestral.

Aquella primera inmigración judía en Argentina fue seguida de varias olas de inmigración urbana, oriundas tanto de Europa del Sur como del Este. Cuando en los años 1930 Argentina cerró sus puertas a la inmigración judía, el país contaba con unos 150.000 judíos. Sus fronteras se hicieron entonces infranqueables y a los clandestinos se los devolvía a Europa, ¡incluso en plena guerra!

Esta historia introductoria era necesaria: permite también comprender las dificultades con las que se toparon los judíos de Francia para llegar a Argentina durante la Segunda Guerra Mundial.

La mayoría de los testigos de esta labor colectiva arribó después de 1945, y sus historias “entrelazadas” relatan sobre todo su recorrido por la Francia ocupada. Las persecuciones llevaron a la madre de Maurice a la locura, una locura de la cual ya nunca pudo recuperarse, y a Mielich, su esposo, a la deportación por el convoy del 15 de mayo de 1944 hacia los Estados bálticos. Szlama, el padre de Myriam, es víctima de la gran redada de los trabajadores extranjeros de la zona sur que tuvo lugar a finales de febrero de 1943; sucumbió en el campo de Majdanek. Myriam narra su éxodo de Bélgica y a través de Francia; al igual que los otros testigos, recuerda a los franceses que la ayudaron: su maestra, la secretaria del alcalde, una simple tejedora de alma bondadosa, sus compañeros de la escuela. Luego, traza el miserable período de Guéret, su detención y la de su madre, en agosto de 1942, por una interpretación “equivocada” del prefecto, durante la gran redada emprendida contra los judíos extranjeros y apátridas, y, dos días más tarde, su liberación gracias a las exenciones del 5 de agosto… ¡suprimidas cuatro días después!

Al evocar sus recuerdos, los treinta testigos se acercaron entre sí, pues sucedió en varias oportunidades que sus recorridos se entrecruzaran: Francis, de adolescente, formó parte de un grupo de resistentes que liberó Guéret, la ciudad donde Myriam estaba escondida y donde vivió temblando hasta la Liberación. La familia de Francis huyó de Alsacia. El éxodo llevó a su familia a recorrer gran parte de Francia y culminó, para sus padres y su hermana, en la región de Lemosín y, para él, en su incorporación al ejército de la Francia Libre. Esto lo conducirá, al final de la guerra, hasta el corazón de Alemania. Pero previamente ¡cuántos franceses anónimos le dieron algo de comer y cuántos le brindaron información útil antes de que un cura de la Francia profunda, de la región de Châtenet-en-Dognon, lo salvara de la Gestapo!

Cada uno de estos relatos es variado, está lleno de vida y de detalles auténticos, pues Hélène Gutkowski es una excelente entrevistadora que también vivió en esa época y en esa Francia donde los judíos se dispersaban por pueblos y ciudades para invisibilizarse.

Micheline tenía 16 años cuando su padre, Sruel, fue deportado en junio de 1942 del campo de Beaune-la-Rolande. La Obra de Socorro a los Niños (ose, por su sigla en francés) la recibe primero en su hogar de Poulouzat, luego en Le Masgelier, más adelante en el castillo de Chabannes; en 1943, con la disolución de la ose, Micheline, al igual que sus doce compañeras de más edad, es inscripta por su director en el colegio de Bourganeuf, desde donde parte a reunirse con su madre en Eymoutiers para las vacaciones de Semana Santa de 1944; al día siguiente de su llegada a Eymoutiers, ochenta judíos son arrestados por las ss (abril de 1944); a su madre, Chaja, y a su hermanita, Régine, las detienen en el hotel donde habían encontrado un lugar para vivir. Serán deportadas sin retorno. Ella, escondida bajo unas escaleras por el dueño del hotel, es la única de su familia que no caerá en las redes nazis. Cuando regresan de los campos los pocos sobrevivientes, Micheline conoce a uno, Charles Papiernik, quien le cuenta cómo su padre Sruel había muerto en sus brazos. Charles Papiernik fue un testigo preciado, cuyo libro sobre la escuela de la construcción en Auschwitz2 nos enseñó en 2014 que alrededor de quince adolescentes judíos deportados de Francia a Auschwitz no habían perecido en ese campo como todos creían, sino en el campo de Sachsenhausen, adonde habían sido transferidos. En 2015, conduje a unos treinta miembros de nuestra asociación Hijos e Hijas de Deportados Judíos de Francia (ffdjf, por su sigla en francés)3 a Sachsenhausen, donde colocamos una placa conmemorativa que llevaba los nombres de esos jóvenes mártires. Así se entrecruzan las historias de los judíos que atravesaron el Atlántico Sur y de aquellos que se quedaron en Francia; ninguno de ellos ha perdido la memoria; a veces prefieren callar, pero que aparezca una Hélène Gutkowski, y entonces ellos expresarán con fuerza su verdad profunda, su trayectoria de vida y su itinerario interior.

Durante la redada del Vél’ d’Hiv’,4 Henri, con 10 años de edad, es arrestado junto a su madre, Toni. El 5 de agosto de 1942, ella es deportada y Henri es trasladado a Drancy, de donde su padre, Jules, consigue que lo liberen. Unos meses después, Jules encomienda a Henri a una familia no judía, los Baccary. El padre es maestro y cobija a unos diez niños judíos de entre 3 y 15 años. Milagrosamente, Toni sobrevivió a su deportación. La familia decide abandonar Europa y desembarca de manera clandestina en Argentina. La familia Baccary es reconocida como Justa entre las Naciones. Desde el velódromo, Toni le había escrito una carta a una amiga, donde decía: “Se lo suplico, reciba a mi niño en su casa. […] No quiero que mi hijo muera en algún lugar de Polonia, quiero morir sin él”.

Estos relatos están coloreados por las conversaciones entre los testigos, que confrontan sus recuerdos, y numerosos documentos absolutamente apasionantes ilustran esas historias, en particular las cartas de la época, que todos guardaron con piedad.

Claire tiene un poco más de 14 años en 1941, cuando el 20 de agosto, en la redada del distrito XI de París, su padre Harry y su hermano Nathan son arrestados. Como la familia había logrado emigrar a Chile en 1926, de donde se había ido en 1927, el cónsul chileno en Berlín logra que Harry y Nathan sean liberados. La familia consigue entonces pasar a España y, de allí, a América del Sur en marzo 1942, para radicarse en Argentina en 1944.

Mariette desembarcó legalmente en Argentina en octubre 1941 en plena guerra, con sus padres Arnold y Renée y su hermano Charlie. La familia se había refugiado en Annonay, en la región de Ardèche, y había obtenido del Consulado argentino en Marsella cuatro visas que resultaron ser falsas. Mariette se casó con un militar, se integró perfectamente a la sociedad argentina tradicional y se reencontró con sus raíces judías recién a sus 70 años de edad.

Nicolás nació en el estado de Baden, Alemania; tiene 14 años en 1938, cuando sus padres Karl y Olga consiguen enviarlo como pupilo a un colegio en Montbéliard. En 1940, ambos son detenidos y expulsados a Francia. Nicolás parte a reunirse con ellos en el campo de Rivesaltes, donde acaba de morir una de sus dos abuelas; la otra había fallecido unas semanas antes, en el campo de Gurs. Nicolás será deportado junto con su padre y su madre. Karl Rosenthal, médico, salvará a numerosos prisioneros pero morirá de tifus; Olga será gaseada. Él conocerá varios campos antes de ser liberado. Se casa en Estrasburgo con una sobreviviente de Auschwitz y llegan a Argentina en 1952.

Elsa también fue deportada. Nacida en Bielorrusia, tiene 20 años en 1943; su madre y su hermana fueron deportadas desde Bélgica, donde Elsa se une a una red de salvataje de niños, a quienes hace pasar a Suiza vía la región de Jura. Arrestada en Belfort, es deportada de Drancy en enero de 1944. Sobrevive a las “marchas de la muerte” y, de toda su gran familia, sólo se reencuentra con su hermana menor, a quien había logrado hacer pasar a Suiza, y con una tía. Con esta última viaja a Argentina, mientras que su hermana hace aliá.5

Leer los nueve relatos es también viajar por la Francia de la Ocupación, gracias a esa máquina de remontar el tiempo que es la veracidad de los testigos y al talento de quien recoge los testimonios y les da forma, captando y preservando la personalidad de cada uno. La calidad literaria de este volumen es tan excepcional como su interés histórico. Es uno de los mejores libros de nuestra colección y de los más enriquecedores para el lector.

1El nombre del grupo se puso parafraseando el título de la canción de Charles Trénet “France, douce France de notre enfance”, agregándole puntos suspensivos y signos de interrogación para dar cuenta no sólo del amor y de la nostalgia de cada miembro del grupo hacia Francia, sino también de la incomprensión y el dolor de haber sido discriminados y perseguidos por parte de su población.

2Charles Papiernik, Une école du bâtiment à Auschwitz(le 43422 raconte), dibujos de Shelomo Selinger, prefacio de Émile Papiernik, posfacio de Henry Bulawko, París, Éd. Caractères, 1993.

3Creada en 1979.

4La redada del Velódromo de Invierno, decidida por las autoridades alemanas bajo el nombre de código “Viento primaveral”, es efectuada por la policía francesa, que proporciona el listado de los judíos de la capital confeccionado en octubre de 1940. Las órdenes del director de la policía municipal, Émile Hennequin, estipulan que las detenciones debían hacerse “con la máxima rapidez, sin palabras inútiles y sin ningún comentario”. La redada se lleva a cabo el 16 y 17 de julio de 1942 y apunta a los judíos extranjeros y apátridas de la región parisina: se arresta a 13.152 personas, entre ellas, 4.115 niños; 4.992 personas son internadas en el campo de tránsito de Drancy (hoy Seine-Saint-Denis); 8.160 personas (1.129 hombres, 2.916 mujeres y 4.115 niños) son encerradas en el Velódromo de Invierno (hoy destruido), sobre la rue Nélaton, en el barrio de Grenelle, distrito XV de París, en condiciones inhumanas. No se previó nada: ni comida, ni colchones, ni sanitarios, ni agua. Luego de seis días, las personas son distribuidas entre los campos de Drancy, Pithiviers (Loiret) y Beaune-la-Rolande (Loiret), antes de ser deportadas principalmente al campo de exterminio de Auschwitz (Alta Silesia, Polonia). Las autoridades francesas incluyeron a los niños con el fin de compensar el magro resultado de la redada, que inicialmente debía afectar a 22.000 personas. [N. del RC.]

5Inmigración a Israel.

A nuestros nietos.

Que el libre albedrío y el espíritu crítico guíen vuestro presente y vuestro futuro.

Que la armonía y el entendimiento entre los pueblos haga del mundo que los espera un mundo de paz, ¡más humano que el nuestro!

Los treinta miembros de “Francia… ¿dulce Francia de nuestra infancia?”.

Advertencia al lector. Las notas al pie son de Hélène Gutkowski, salvo mención contraria: [N. de la T.] para nota de la traductora; [N. de KH.] para nota de la historiadora Katy Hazan; [N. de SK.] para nota de Serge Klarsfeld; [N. del RC.] para nota del responsable de la colección, de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah, Paris. La edición, las biografías cronológicas, la paginación y el procesamiento de las ilustraciones también fueron realizados por este último.

Introducción

Por Hélène Gutkowski

La historia de la Shoá también se cuenta en Argentina...Treinta memorias entrelazadas

En los dos volúmenes que componen este libro, treinta memorias se entrelazan para pintar, bajo prácticamente todas sus facetas, el siniestro fresco de lo que vivieron los judíos de Francia durante la Segunda Guerra Mundial. Somos treinta sobrevivientes que, desde la lejana Argentina donde nos hemos establecido después de la guerra o durante ella (siete de nosotros), hemos asumido el compromiso, no sin temor ni vacilación, de volver juntos a nuestro pasado. Este es un trabajo colectivo de memoria en el cual los recuerdos de uno interpelan las vivencias de los demás, donde una reminiscencia despierta otra y donde refutaciones y confirmaciones se suceden y permiten que cada uno de nosotros atestigüe acerca de lo que fueron nuestros años de infancia o de juventud en la Francia ocupada.

¿Treinta nuevos testimonios? ¿Acaso no basta con lo ya recabado? ¿Acaso no se han producido suficientes películas, escrito suficientes ensayos y tesis, análisis históricos e incluso poemas sobre este inconcebible descarrío de la humanidad que fue la Shoá?

¿Por qué un nuevo libro?

En primer lugar, porque pronto ya no será posible recurrir a las fuentes primeras. El tiempo se acorta de manera inexorable. Nosotros, los treinta miembros del grupo “Francia… ¿dulce Francia de nuestra infancia?”1 nacimos entre 1910 y 1942, lo cual nos sitúa entre las últimas personas que pueden narrar la guerra en primera persona.

En segundo lugar, porque este libro ha sido pensado y escrito desde un ángulo particular; a saber, la Argentina, el país que nos acogió después de la guerra, un país ubicado lejos del teatro de las hostilidades y que se proclamó neutro hasta el día anterior a la rendición alemana…, aunque cabría detenerse sobre las nociones de “acoger” y “neutro”, dos términos un tanto ambiguos dentro del contexto argentino de aquel entonces.

La Shoá: millones de víctimas, algo nunca visto, algo inconcebible, lo inenarrable… ¿Cómo contar lo que nadie estaba preparado para creer? La mayoría de los sobrevivientes debió esperar decenas de años para juntar coraje, hacer caso omiso a la incredulidad de los bienpensantes y animarse a traer al presente esa vida fuera de la vida en la cual el nazismo los había sumido, para atreverse a hablar de la errancia, las pérdidas irreparables, las delaciones, el hambre y la falta de higiene, el deterioro —tanto físico como moral— al que una parte de la humanidad los había reducido. ¡Mis amigos-testigos y yo debimos esperar sesenta y tres años para aceptar dar testimonio! Y acaso jamás habríamos tenido la ocasión ni la disposición para volver sobre nuestro pasado si primero no se hubiera creado la asociación Generaciones de la Shoá en Argentina y, antes de ella, el grupo Los Niños Escondidos.

Génesis de nuestro grupo de memoria

En 1997, se constituyó en Buenos Aires, de manera informal, la asociación Los Niños Escondidos, con el objeto de convocar a los sobrevivientes radicados en Argentina que eran niños durante la Shoá e invitarlos a reunirse regularmente. Nos proponíamos crear un espacio en el cual evocar entre pares nuestras vivencias de la guerra y apoyarnos mutuamente, para luego trabajar en aras de la transmisión del aprendizaje dejado por la persecución nazi.

Unos años más tarde, en 2004, por solicitud de otros sobrevivientes, el grupo Los Niños Escondidos se abrió a las otras categorías de víctimas de la Shoá, así como a los hijos de sobrevivientes —los “segunda generación”—, y se transformó, con el nombre de Generaciones de la Shoá en Argentina, en una institución oficial que hoy cuenta con unos cien miembros, oriundos de alrededor de doce países distintos. Entre esos cien adherentes, éramos quince los que habíamos sobrevivido a la guerra en Francia: once franceses y cuatro belgas.

Considerando que la decisión nazi de exterminar a todo un pueblo no puede en ningún caso ser entendida como un accidente de la historia, entendemos que es vital que las jóvenes generaciones tomen conciencia del peligro que representa toda ideología fundada en una superioridad de cualquier índole. Esta es la misión de Generaciones de la Shoá en Argentina, que trabaja sobre la transmisión de la Shoá y su enseñanza a todo nivel. Nuestro objetivo es que el aprendizaje de la Shoá que preconizamos —una “pedagogía positiva”, que ponga el acento en el espíritu crítico y la aceptación del otro como un igual— sea incorporado a la currícula de las escuelas públicas y privadas de Argentina y de América Latina.2

En 2006, la Embajada de Francia en Argentina nos informó que se iba a rendir homenaje a los judíos del país que habían sobrevivido a la Shoá en Francia, fueran estos franceses o no, así como a los franceses que habían contribuido a su salvación.

Como francesa y miembro de Generaciones de la Shoá, fui invitada por el Sr. De Canson, entonces primer secretario de la embajada, a colaborar en la organización de ese evento y, en particular, a convocar a todos los posibles sobrevivientes de Francia establecidos en Argentina. La investigación que hice en ese sentido me llevó a contabilizar a cuarenta y cinco personas que habían vivido en Francia durante la guerra: los quince miembros de Generaciones de la Shoá y otros treinta sobrevivientes que, siendo hijos de padres perseguidos, jóvenes resistentes o deportados, o estando ellos mismos acorralados, habían vivido bajo una identidad falsa, escondidos, la mayoría de ellos en círculos cristianos, y habían escapado de las garras nazis gracias a la solidaridad de uno o varios ciudadanos franceses.

Se organizaron varias reuniones a fin de estrechar lazos entre esos treinta sobrevivientes recientemente conocidos y mis otros quince amigos. Treinta historias nuevas salieron a la luz, distintas y a su vez semejantes a las quince que ya conocíamos: historias fuertes, la mayoría de ellas dramáticas, a veces impactantes, otras veces increíbles, a veces maravillosas.

Esos encuentros dieron lugar a momentos muy emotivos. Nos conocíamos desde hacía muy poco tiempo, habíamos vivido experiencias a menudo diferentes (si bien provocadas por una coyuntura común), pero nuestra historia, curiosamente, nos unía más allá de nuestras individualidades y permitía que cada uno de nosotros se reconociera en el otro.

Con cada informe que le presentaba al Sr. De Canson sobre esas reuniones, no podía evitar comentarle ciertas experiencias que me habían sido reveladas. ¡Me resultaba tan increíble descubrir aquí, en Buenos Aires, todos esos aspectos de la guerra que aún me eran desconocidos! Y el Sr. De Canson, incansablemente, me sugería: “Hay que registrar todo eso, Hélène, hay que hacer un trabajo sobre el tema…”.

Era fácil adivinar en qué estaba pensando el Sr. De Canson, pero yo sabía que embarcarme en un proyecto de semejante envergadura me tomaría varios años y que, habida cuenta de la edad de los intervinientes y la mía, sería una difícil carrera contrarreloj.

No obstante, no pude sustraerme ni al insistente entusiasmo del Sr. De Canson ni a mi conciencia.

De los cuarenta y cinco sobrevivientes de Francia que asistieron al homenaje de la embajada, sólo veintinueve aceptaron acompañarme en esta aventura de la memoria. Son esos veintinueve recorridos, más el mío, los que nos permitieron “reconstruir” las condiciones en las cuales vivieron los judíos de Francia bajo la Ocupación y, en lo que a mí respecta, recuperar algunos fragmentos de mi historia.

Porque, por más increíble que parezca, en esas treinta historias narradas en primera persona, en Argentina, se hallan condensados, en un sorprendente microcosmos representativo, casi todos los hechos que marcaron la historia de Francia desde los años inmediatamente anteriores a la guerra hasta el fin de esta.

– El país de la Revolución y los derechos humanos, Francia, tan admirada, abriendo sus puertas en los años 1920/1930 a los inmigrantes de los países de Europa del Este…

– La invasión alemana, los comienzos de la política discriminatoria, la partición de Francia y enseguida el censo, los dos estatutos de los judíos, la arianización, las expoliaciones, las tarjetas de abastecimiento…

– El Éxodo y, para unas pocas familias adineradas, el paso de la frontera suiza o española, antes de que sea demasiado tarde…

– La “Revolución Nacional”, luego la Colaboración y sus esbirros…

– Las convocatorias, la redada conocida como la “del billete verde”,3 la redada del “Vél’ d’Hiv’” y tantas otras…

– Los campos de internación y de tránsito: Drancy, Beaune-la-Rolande, Pithiviers, Rivesaltes y Barcarès, Gurs, Compiègne…

– Los campos de trabajos forzados, Montech y otros…

– La deportación de seres queridos y, para dos de los miembros del grupo, el campo de exterminio…

– La fuga, azarosa, hacia la zona llamada “libre”, los refugios, las rutas del “escondite”, las separaciones y los “abandonos”…

– Para algunos de los mayores del grupo, el alistamiento en la Resistencia o en movimientos clandestinos de salvataje de niños. El trabajo subterráneo de la Obra de Socorro a los Niños4 y otras organizaciones, judías y no judías, las casas de niños, los pueblos-refugio, el circuito Garel…5

– Y finalmente los años de posguerra y, para casi todos, el silencio y la difícil “reconstrucción” personal, en Francia primero, luego, en nuestro caso, en Argentina.

Una sumatoria de memorias multiplica la posibilidad del recuerdo y la reflexión. Teniendo en cuenta esa hipótesis inicial, privilegiamos el testimonio grupal sobre la entrevista individual. Las encuestas llevadas a cabo mediante entrevistas colectivas donde cada testimonio interpela al otro favorecen, en efecto, la confrontación de las reminiscencias, su aprobación o su revisión. Los recuerdos así reunidos, comparados cuando resulta necesario con los documentos existentes, permiten una reconstrucción de los acontecimientos que responde a la fiabilidad que toda investigación histórica debe brindar. El panorama de la ocupación alemana en Francia que ofrecemos a través de nuestras treinta memorias entrelazadas responde a esa exigencia y aspira a ser incorporada a los archivos de la historia de la Ocupación de Francia.

Esta suma de memorias será editada en dos volúmenes.

El primer volumen se inicia situando a la comunidad judía de Argentina en su contexto: tras una rápida síntesis histórica, explicamos el fenómeno político-económico que incitó a los gobiernos argentinos de la segunda parte del siglo xix a invitar a “toda persona de buena voluntad” a instalarse en su suelo, y a los judíos de Rusia, aterrados por los pogromos, a responder a aquella “invitación” y a emigrar hacia ese país prácticamente ignoto. La historia de la comunidad judía en Argentina merece ser conocida, tanto por el extraordinario fenómeno de la colonización agrícola como por su desarrollo comunitario urbano.

Los otros nueve capítulos del primer volumen corresponden a los testimonios de los sobrevivientes que yo conocía desde la creación de la asociación Los Niños Escondidos. Son historias densas, difíciles, dolorosas, distintas unas de otras, pero todas me atraparon a punto tal que las siento como propias.

El segundo volumen incluirá los testimonios de la mayoría de las personas que se incorporaron a nuestro grupo tras el acto que tuvo lugar en la embajada; historias reveladoras, la mayoría de ellas, de facetas que aún no habíamos abordado: por ejemplo, el campo de Gurs, pues el más joven de los miembros de “Francia… ¿dulce Francia de nuestra infancia?” nació allí y allí pasó sus dos primeros años de vida.

Varios testimonios de ese segundo volumen, por otra parte, versan sobre la vida de los refugiados en el sur de Francia, principalmente en Niza. Tres de ellos nos hacen descubrir la gesta projudía de los soldados italianos de la zona italiana. Magnífica epopeya que por desgracia no siempre tuvo éxito.

La última parte de ese segundo volumen dará testimonio de la vida de los miembros nacidos entre 1938 y 1942. Nuestra memoria, la de los más jóvenes del grupo, tiene poco cuerpo; sólo hemos conservado, más o menos marcado, el dolor de haber sido “abandonados por nuestros padres” y de haber sufrido, de la noche a la mañana, una transformación radical de nuestra existencia. A todos nos ha atormentado el haber tenido que mentir sobre nuestra identidad y el encontrarnos, después de la guerra, con escasos lazos familiares o ninguno. Hay blancos en nuestra memoria, pocos puntos de referencia, sentimientos ambiguos… ¡Un vacío de vida! Pero si nuestra memoria sólo está compuesta de algunos jirones, escuchar la vivencia de los otros, a veces, nos ha permitido recobrar un detalle, confirmar una duda, “reconstruir” en parte una etapa de nuestra experiencia.

Tal es mi caso. Demasiado joven en el momento de la guerra para comprender lo que sucedía a mi alrededor, atormentada desde hace años por los agujeros negros de mi pasado, busco, a través de las experiencias relatadas por mis pares, confirmar los pocos elementos reunidos cuando todavía estaba a tiempo de hacerlo y reparar los vacíos de mi memoria.

Todos los capítulos son construidos en torno al eje de vida de alguno de mis amigos-testigos. La narración de cada uno de ellos, al despertar muy a menudo, en los otros, recuerdos olvidados hace mucho tiempo, provoca el surgimiento de preguntas y reflexiones que, a su vez, en un proceso alucinante de rebotes de la memoria, generan en unos y otros nuevos recuerdos.

En cada testimonio, hemos concedido un lugar de honor a las actitudes y acciones de las personas e instituciones que nos han ayudado durante la guerra y gracias a las cuales hemos sobrevivido, pues creemos firmemente que esos comportamientos han de ser los pilares de una nueva enseñanza que haga hincapié en el desarrollo de una conciencia crítica y, asimismo, en la elaboración de una pedagogía positiva.

1Actualmente, en 2018, tenemos entre 76 y 94 años. Estela Brawerman, nuestra compañera de más edad, quien nos dejó en 2013, ¡tenía 103 años!

2Nuestros adherentes ofrecen su testimonio en escuelas y otras instituciones. Distribuimos gratis, principalmente en las escuelas, nuestra publicación anual: Los Cuadernos de la Shoá. Asimismo, trabajamos desde hace nueve años en torno a un nuevo método de transmisión al que hemos denominado Proyecto Aprendiz.

3El “billete verde” es una “invitación” enviada a los judíos para que se presenten en lugares de reunión controlados por la policía francesa para “examen de situación”. Así, sobre 6.494 judíos convocados, se retiene y arresta a 3.747 judíos considerados extranjeros, quienes son enviados a los campos de Pithiviers y Beaune-la-Rolande, en el departamento de Loiret, y deportados en junio de 1942 a Auschwitz. Véase David Diamant, Le Billet vert: la vie et la Résistance à Pithiviers et Beaune-la-Rolande, camps pour juifs, camps pour chrétiens, camps pour patriotes, prefacios de Marcel Paul y Olga Wormser-Migot, posfacio de Henry Bulawko, París, Éditions Renouveau, 1977. Léase en el presente volumen el testimonio de Micheline Wolanowski-Papiernik. [N. del RC.]

4La ose fue una organización de ayuda mutua de la comunidad judía fundada en San Petersburgo en 1912, cuando las poblaciones judías del Imperio zarista padecían repetidos pogromos (motines acompañados de saqueo y muerte). Desde su origen, su acción quiso ser educativa, médica y social. Distribuía alimentos, administraba dispensarios y ubicaba a los niños huérfanos. Financieramente, fue asistida en gran medida por el Joint (véase p. 528, n. 329). Bajo la Ocupación, su acción fue determinante para la supervivencia de los niños judíos. En junio de 1940, ante la proximidad de las tropas alemanas, los dirigentes de la ose deciden evacuar a los niños hacia el sur de Francia, a las regiones de Creuse, Haute-Vienne y Var, con la creación de catorce casas de niños. En 1942, la ose es integrada a un organismo oficial, la Unión General de los Israelitas de Francia (ugif), creada por Vichy ante la presión de los nazis, con el fin de reagrupar en una única organización las obras judías de ayuda y asistencia, y a la cual deben adherir sus miembros a título individual. Ergo, la ose continúa su trabajo, ahora a cara descubierta, pese a todas las dificultades y las medidas represivas que se multiplican. Pero, frente al peligro y desde finales de 1942, la ose inicia también una labor clandestina de protección de niños, tratando de ubicarlos en familias adoptivas bajo nombres falsos. Consigue así salvar a más de cinco mil niños y a hacer que emigren algunos hacia Suiza, España e incluso Estados Unidos. En tiempos de la Liberación, la ose recoge a más de dos mil niños huérfanos, 426 de ellos provenientes del campo de Buchenwald.

5Sobre el circuito Garel, véanse p. 299, n. 197 y n. 199.

1 Presencia judía en Argentina:orígenes y colonización rural

Fue en Argentina, ese país alejado del Viejo Continente y que los europeos aún conocen poco y mal, que nos hemos establecido los treinta sobrevivientes judíos que conformamos el grupo “Francia… ¿dulce Francia de nuestra infancia?”.1

Seis de nosotros lograron ingresar al país entre 1941 y 1943, pero la mayoría sólo pudo hacerlo después de la guerra: veintitrés llegaron entre 1946 y 1955, y la última, en 1961.

Aquí nos “hemos reconstruido” esos treinta niños o jóvenes que éramos cuando inmigramos. Aquí edificamos una nueva vida. Aquí creamos una familia. En 2006, 61 años después del fin de la guerra, nos hemos buscado, nos hemos encontrado y, dos años más tarde, nos hemos comprometido a reunirnos para evocar nuestras vivencias de niños y adolescentes en el período que va de 1938 a 1950, a compartir lo que nos tocó vivir en aquella Francia ocupada por los nazis y a trabajar por la reconstrucción de nuestros respectivos derroteros.

Agregar nuevos elementos —¡nuevas pruebas!— al inacabable archivo de la persecución nazi contra los judíos fue nuestra consigna. También lo fue el poder enriquecer con nuevos casos el ya largo listado de Justos y salvadores franceses, hombres y mujeres que “sólo hicieron lo que su conciencia les reclamaba” para que el altruismo y el coraje de todos ellos fueran difundidos, reconocidos y enseñados, lo mismo que el silencio cómplice de barrios o pueblos enteros, pues fueron esa nobleza y esa valentía las que posibilitaron, entre miles de otros casos de salvación, que nosotros estemos hoy aquí, escribiendo este libro.

Judíos en Argentina. ¿Una presencia posible?

Hasta finales del siglo xv, parece no haber llegado nunca ningún judío a estas tierras que hoy conforman Argentina. En todo caso, no ha quedado ningún registro de una tal presencia. Tampoco debería haberla habido en los siglos posteriores, dado que las órdenes impartidas en 1501 por la reina Isabel la Católica a sus delegados y comisionados habían sido categóricas al respecto: “Ni moros ni judíos, ni herejes ni reconciliados, ni individuos recientemente convertidos a nuestra Santa Fe…”. ¡Ningún “impuro” podía afincarse en las nuevas posesiones de la corona española!

Esta prohibición, ratificada tiempo después por la Iglesia y luego por los sucesivos poderes temporales, permaneció vigente durante los cuatro siglos siguientes.

¿Cómo nació, entonces, la comunidad judía argentina y cómo pudo llegar a ser una de las más sólidas de la diáspora? Para comprender este fenómeno, no sólo debemos situarlo en el marco de la historia rioplatense del siglo xvii en adelante y hacer referencia a las condiciones políticas, económicas y sociales que reinaban en Europa en los siglos xix y xx, sino que también debemos remontarnos a 1492, aquel lejano año del descubrimiento de América y… ¡de la expulsión de los judíos de España!

Un nuevo continente: ¿un hogar posible?

Judíos españoles y judíos portugueses

Entre los judíos españoles que en agosto de 1492 intentaban huir de la Inquisición, fueron varios los que, bajo el disfraz de oficios tan diversos como el de remero, cartógrafo o médico, abandonaron España a bordo de las carabelas de Cristóbal Colón, desembarcando el 12 de octubre de ese año en las costas de un continente que pensaban era las Indias Occidentales, cuando en realidad habían llegado a América Central.

Otros de sus correligionarios pronto seguirían su ejemplo postulándose para puestos similares cada vez que un nuevo conquistador preparaba sus naves.

Todos ellos salvaron su vida, pero no su pertenencia al judaísmo.

Otros, en cambio, resueltos a permanecer fieles a las creencias de sus ancestros, abandonaron España para refugiarse en Portugal, donde sabían iban a ser recibidos con beneplácito por el entonces tolerante rey don Manuel II. Cinco años más tarde, sin embargo, estos judíos se vieron confrontados, nuevamente, a la obligación de renegar de su fe. Para escapar de la conversión forzada ideada por Manuel II, algunos de ellos lograron llegar al norte de Europa, radicándose unos en Inglaterra, otros en Hamburgo, y otros más en los Países Bajos.

En 1630, algunos de esos judíos, ahora holandeses, se lanzaron, junto a sus nuevos conciudadanos, a la conquista del norte de Brasil, donde sólo pudieron permanecer un cuarto de siglo, dado que los portugueses reconquistaron la región en 1654. Varios de esos fallidos conquistadores judíos volvieron entonces a Holanda, mientras que otros se dirigieron hacia el norte del continente americano, estableciéndose en lo que hoy son los Estados Unidos de América, y otros más tomaron la dirección del sur logrando penetrar en las Provincias Unidas del Río de la Plata, la futura Argentina. Parecería que esos judíos españoles, quienes por la fuerza de los acontecimientos históricos habían pasado a ser judíos portugueses, luego judíos holandeses y más tarde judíos brasileños, fueron bastante numerosos en el Río de la Plata, dado que, llamativamente, el término portugués fue en esta región, y por mucho tiempo, sinónimo de judío.

Las Provincias Unidas del Río de la Plata no serían, sin embargo, el seguro refugio que esperaban encontrar, ya que la Inquisición estaba aún muy al acecho en esa parte del mundo.2

Cansados de tantas huídas y de tanto disimulo, les quedaba una única posibilidad para escapar del largo brazo de la Inquisición: adoptar la religión católica, lo que terminaron haciendo casi todos ellos, sin jamás revelar su identidad anterior.

Sólo unos pocos de estos nuevos cristianos regresarán al judaísmo, pero varias generaciones más tarde y al riesgo de su vida.

Independencia de Argentina y libertad de culto

En 1813, la Asamblea General Constituyente promulga varias leyes que apuntan a la separación entre Argentina y España. La independencia del país, no obstante, sólo se proclamará tres años más tarde, el 9 de julio de 1816.

Cuando el 12 de octubre de 1825 el gobierno de la provincia de Buenos Aires firma la ley que confiere la libertad de culto a los protestantes, hace ya doce años que se ha decretado la abolición de la Inquisición. Cinco meses después de esa ley de libertad de culto, se crea la Comisión para la Inmigración, la cual permitirá formalizar una invitación oficial a los candidatos europeos a emigrar. Con esta, el gobierno apunta a los sajones, mayormente protestantes, y ya no sólo a quienes profesan la religión católica.

Con esas nuevas normativas, aquel año llega un primer grupo organizado de inmigrantes legales, procedente de Escocia; a este le seguirán varios otros, aumentando el número de no católicos en el país.

En 1826, Bernardino Rivadavia, electo primer presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata,3 ofrece la protección de la nación a todo individuo que desee radicarse en el país sin hacer mención de aquellos que profesan el judaísmo, pues si bien el país ya no depende del poder español, la tolerancia religiosa aún no es aceptada por todos los hombres políticos. Recién en 1853, se producirá el verdadero gran cambio en materia de libertad de culto.

Para los judíos, hostigados y discriminados de Europa del Este que buscan emigrar cuanto antes, la situación, pues, no es tan sencilla como para los protestantes. La década comprendida entre 1815 y 1825, en que se forja la independencia de la nación argentina, coincide con el comienzo de una necesidad imperativa de emigración de los judíos de la Confederación Germánica, y luego, de los judíos de Rusia y de Europa Central, donde la exclusión y las persecuciones se tornan cada vez más virulentas. Pero para ellos, pocas puertas parecen dispuestas a abrirse…4

Así y todo, algunos judíos ya han llegado al Río de la Plata, sin darse a conocer como tales. Son originarios, principalmente, de Alsacia y todavía están muy lejos de formar una comunidad organizada.

Presencia judía durante el período de la organización nacional: ¿inmigración espontánea o artificial?

Durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas (1835-1852), la inmigración pierde el apoyo del Estado; sólo se autoriza “la inmigración espontánea”.5

Algunos historiadores estiman que antes de 1855 sólo había ocho judíos en Argentina; otros calculan que eran dieciocho, y algún otro, 31. El inicio de la existencia judía legal en Argentina puede fecharse a partir del 11 de noviembre de 1860, día en que tuvo lugar en Buenos Aires el primer matrimonio judío, un casamiento que sólo pudo realizarse después de un sinfín de trámites para lograr que la justicia lo autorizara.

Cuando, en 1862, Bartolomé Mitre es electo primer presidente de la República, ya se registran unas pocas docenas de asquenazíes.6

Mitre le va a imprimir a su política migratoria el mismo sesgo que Rosas, ya que él también es partidario de la inmigración espontánea, lo que no impide, sin embargo, que ese año, en Buenos Aires, un grupito de judíos alsacianos funde la Sociedad Israelita, primera institución judía del país. En 1868, se convertirá en la Comunidad Israelita de la República Argentina (cira), más conocida con el nombre de su sinagoga, el Templo Libertad, construido en 1897.7

La muy modesta presencia judía aumentará después de 1870 con la llegada de varios agentes comerciales de casas inglesas y francesas, así como de joyeros y de algún que otro aventurero…

Con Domingo F. Sarmiento en la presidencia de la Nación Argentina (1868 y 1874), cambia la política migratoria del país. El nuevo presidente afirma que el drama de la nación reside en su gran extensión y su escasez de habitantes, lo que él llama “el desierto”, y que la única manera de acabar con la “barbarie” es recurriendo a la inmigración.8

Juan Bautista Alberdi9 defiende la misma teoría. No obstante, cuando en Bases y puntos de partida para la organización política de la República afirma que hay que mantener el catolicismo como religión de Estado sin excluir las demás creencias, alude únicamente a los cultos cristianos, y cuando se refiere a la mejora de la “raza argentina”, se refiere más bien a los ingleses, alemanes, sajones o nórdicos que a los judíos.

Los años que van de 1870 a 1900 marcan un cambio fundamental para la inmigración judía en Argentina. Si en 1870, la cantidad de judíos en el Río de la Plata aún no superaba los quinientos, sorprendentemente, treinta años después, Argentina se había convertido en el tercer país receptor de inmigración judía en el mundo.

Ese crecimiento excepcional se debe a dos hechos de una importancia capital que se producen en simultáneo, uno en Argentina y el otro en el este de Europa, más precisamente en Rusia, como se entenderá a continuación.

Argentina y su política de inmigración

Sobre la base de los principios de Sarmiento y Alberdi (“gobernar es poblar”), el presidente Nicolás Avellaneda (1874-1880) proclama que “hay que poblar el desierto” y orienta al país hacia una “política de puertas abiertas”.

En 1876, se vota la Ley de Inmigración y Colonización, la cual permitirá favorecer la inmigración europea mediante privilegios especiales concedidos, por un lado, a los inmigrantes y, por otro, a los terratenientes que les vendieran tierras.10

Si bien ni Alberdi ni Sarmiento mencionan directamente la inmigración judía, la citada normativa fue el disparador inmediato de la consolidación del judaísmo argentino.11

La Conquista del Desierto llevada a cabo por el general Julio Roca entre 1878 y 1879 pondrá a disposición del gobierno federal enormes extensiones de tierras al sur y al norte de los ríos Negro y Neuquén, hasta entonces bajo dominación de los indios.

Cuando el 12 de octubre de 1880 Argentina se convierte en una república unificada bajo la presidencia de aquel hombre joven y enérgico que es el general Roca, el Estado cuenta con una asombrosa cantidad de nuevas tierras vírgenes, una coyuntura ideal para lanzar el programa de población y colonización recomendado por el gobierno anterior.

En aquel momento, del otro lado del Atlántico, miles de judíos de Rusia, país donde la cuestión judía es cada vez más dramática, buscan desesperadamente un lugar adonde emigrar.

La cuestión judía en Rusia y la política argentina de “puertas abiertas”

El 13 de marzo de 1881, el zar Alejandro II es asesinado en un atentado. La aristocracia y el gobierno encuentran en ese homicidio una manera de desviar el descontento de las masas, orientando la ira popular hacia los judíos.

Cuando Alejandro III ocupa el trono, su hombre de confianza, decidido a resolver el “problema judío”, le propone la siguiente estrategia: promover la conversión de un tercio de la población judía, obligar al otro tercio a emigrar y… ¡matar a los demás! Aquel plan maquiavélico abría paso a todas las brutalidades y “legalizaba” los pogromos. Organizados por el gobierno, estos son ejecutados por el populacho. Para los judíos, se inicia un sangriento período que dura dos años: 1881 y 1882.

Los tres o cuatro millones de judíos que entonces estaban establecidos en Rusia vivían en una miseria atroz. Reducidos a las tareas más ingratas, hacía ya un siglo que eran obligados a vivir en la Zona de Residencia Forzada.

A partir del pogromo de Kherson, en Galitzia,12 que tuvo lugar menos de un mes después del asesinato de Alejandro II, se desató una ola de violencia contra los judíos en toda la región, en particular en Kiev y Odessa, y aquellos que vivían cerca de las zonas fronterizas fueron expulsados.

Unas cien comunidades judías fueron saqueadas, decenas de judíos fueron asesinados en plena calle, miles fueron reducidos a la mendicidad, mientras nuevas leyes discriminatorias —los Reglamentos Provisionales, que permanecieron vigentes hasta 1917— se promulgaron en todo el país.

El mundo judío tradicional parecía desmoronarse… La frustración orientó a parte de sus jóvenes hacia el sionismo y la resurrección nacional judía, y a otros muchos, hacia los movimientos revolucionarios.

Grandes masas de gente comenzaron a buscar la manera de abandonar Rusia. A pesar de la prohibición de vivir en las zonas limítrofes, miles de judíos se encaminaron hacia las fronteras occidentales del país, y, pese a todas las dificultades, entre seis y siete mil personas lograron reunirse en Brody (Galitzia), con la esperanza de poder emigrar.13

El pueblo judío y Argentina, en el umbral de un nuevo período de su respectiva historia. La Conferencia de Viena de 1882

Los acontecimientos que se producían en Rusia fueron rápidamente conocidos en Europa. El representante en París del organismo argentino para la inmigración entró en contacto con personas influyentes en San Petersburgo, con el objeto de orientar hacia Argentina una parte de los judíos rusos que pretendían emigrar.

En agosto de 1882, trece representantes de organizaciones judías europeas se reunieron en Viena para encontrar una solución a la situación de los 6.363 refugiados concentrados en Brody. Considerando que la emigración era la única posibilidad de salvar a los judíos de Rusia, la Alianza Israelita Universal (aiu)14 se comprometió a ayudar a las primeras familias resueltas a partir.

En Argentina, se hacían oír varias críticas en cuanto a la conveniencia de dejar entrar a judíos en el país, pero el gobierno no se retractó y les abrió las puertas. Ese hecho resulta tanto más llamativo y loable cuanto que, justo en esa época, las organizaciones y la prensa judías de Estados Unidos se oponían a que prosiguiera la inmigración a gran escala a su país, un fenómeno inquietante que se repetía en Inglaterra y en Francia. Los judíos establecidos de larga data en esos países europeos temían, al igual que sus correligionarios americanos, que una excesiva cantidad de inmigrantes judíos de Rusia pusiera en peligro la emancipación que con tanta dificultad habían obtenido.

En tales circunstancias, Argentina parecía ser el único país —pese a varias voces discordantes— dispuesto a recibir a los judíos que intentaban escapar de las persecuciones.

La colonización rural

Los inicios de la inmigración judía organizada hacia Argentina

El engranaje de la inmigración recién comienza a funcionar de veras a partir de 1886, cuando Argentina decide ayudar económicamente a los futuros inmigrantes, sea cual fuere su origen.

Durante algunos años, las condiciones favorables brindadas y sobre todo los pasajes de barco absolutamente gratuitos dieron un ímpetu sensacional a la inmigración en general y a la inmigración judía en particular.

Que un país desconocido para la mayoría de los europeos ofreciera el viaje sin cargo a las personas deseosas de asentarse allí para trabajar la tierra, inclusive a los judíos, ¿acaso no era un espejismo?

¡No lo era!

Convención de Katowice

En 1884, un grupo de 120 familias oriundas de Podolia que habían conseguido llegar hasta Brody se había organizado con el fin de encontrar un destino a donde emigrar.

Sus delegados, reunidos en Katowice, seleccionaron tres posibles lugares: Palestina, África y Estados Unidos; la opción preferida fue Palestina. Argentina aún no aparecía como una alternativa posible.

Tres de los delegados se ocuparon de contactar a los dirigentes del judaísmo francés, con la expectativa de que pudieran ayudarlos a encontrar el modo de emigrar a Palestina, país que entonces se hallaba bajo la autoridad del Imperio otomano, el cual prohibía la entrada a los judíos.

Luego de varias semanas de trámites infructuosos, los delegados de Podolia perdieron las esperanzas de poder establecerse en Eretz Israel.15 En cambio, su estadía en París les había permitido enterarse de que un país desconocido de América del Sur, Argentina, había abierto sus puertas a los judíos de Rusia.

Eliezer Kaufman, jefe de los delegados, logró que le presentaran al gran rabino de Francia, que a su vez le presentó a los directivos de la aiu. De autoridad en autoridad, Kaufman tuvo una entrevista con el Dr. Lamas, director de la oficina que Argentina acababa de abrir en París para promover la inmigración, y luego con J. Frank, agente comercial argentino. Frank, que asimismo era el representante del terrateniente Rafael Hernández,16 le comunicó a Kaufman que este último tenía la intención de vender a los potenciales inmigrantes de Rusia una serie de parcelas de su estancia, la Nueva Plata, situada a unos 60 kilómetros al sur de Buenos Aires.

Así pues, Kaufman firmó un acuerdo con Frank mediante el cual Hernández le vendía tierras para las 120 familias que él representaba. Tal como estipulaba la Comisión de Colonización, Hernández se comprometía a pagar una parte de los gastos del viaje de esos aspirantes a colonos y a proporcionarle a cada familia un terreno, una residencia temporaria, herramientas y animales, así como alimentos hasta que pudieran vivir de sus propias cosechas.

Los judíos del Weser: primeros tiempos en Argentina

El grupo de Podolia comenzó a prepararse. Así resume Haim Avni su epopeya: “Gracias a la ayuda de la Alianza Israelita Universal y de Sigmund Samuel, un rico comerciante de Berlín, los más de ochocientos aspirantes a colonos de Kamenetz pudieron finalmente, después de muchos impedimentos, embarcarse en el navío Weser, el cual, el 14 de agosto de 1889, tras 35 días de travesía y un año después de que el grupo hubiera comprado sus tierras, llegó al puerto de Buenos Aires con sus 826 pasajeros judíos”.17 Era la primera vez que desembarcaba en Argentina un grupo organizado de judíos.

Con su rabino, sus Rollos de la Ley y su respeto por las tradiciones, los recién llegados formaban una auténtica congregación, mucho más organizada que los 1.500 judíos que entonces vivían en Buenos Aires.

Esos 826 judíos de Podolia iban a constituir la base de la colonización agraria judía en las provincias de Entre Ríos y Santa Fe, bastiones de lo que durante mucho tiempo se llamó, aunque de manera errónea, un “crisol de razas”.

Entre 1881 y 1888, la cantidad de extranjeros de toda procedencia llegados a Argentina aumentó de forma tal que, lamentablemente, las autoridades decidieron frenar por completo la emisión de pasajes gratuitos y el otorgamiento de subvenciones a los aspirantes.

Los comienzos de la inmigración judía en Argentina se sitúan justo en aquel momento, en 1889, cuando ya no pueden contar con pasajes brindados por el gobierno argentino y, en simultáneo, comienza a brotar por todo el país una inquietante agitación social provocada por la falta de vivienda, las malas condiciones laborales y los elevados precios de los productos alimentarios.

El período propicio para la inmigración judía parece haber quedado muy atrás…

¿Sería esa la razón por la cual la Dirección General de Inmigración tardó tanto en concederles la autorización de desembarco a los judíos del Weser? ¿O acaso fue por sus largas barbas, sus extrañas ropas y sus peot,18 que deben de haber causado una extraña impresión en las autoridades portuarias?

Numerosos escollos hicieron de esos primeros días en suelo argentino una amarga experiencia para los podolianos, pero lo más grave e incomprensible fue que las tierras que habían comprado ya no estaban disponibles. ¡Hernández se había retractado!

¡Esto significaba que su magra fortuna había sido invertida en tierras que ya no les pertenecían! ¡Lo habían perdido todo!

Los judíos de Buenos Aires se acercan a ellos para ayudarlos y les ofrecen los servicios del abogado de la colectividad, el Dr. Pedro Palacios, quien enseguida se muestra interesado por la posibilidad de venderles una parte de las tierras que posee a 650 kilómetros de Buenos Aires, en la provincia de Santa Fe, región donde se está construyendo la línea de ferrocarril Buenos Aires-Tucumán. La última estación de esa línea, en construcción ella también, se encuentra precisamente en las tierras del abogado y lleva el nombre de la familia, Palacios.

Los podolianos aceptan ese nuevo contrato y compran las tierras que les ofrece Palacios a 40 pesos la hectárea, cuando en la región ¡el precio ronda los cinco o diez pesos!

Y he aquí que la historia se repite: llegan al lugar y no hay nadie para conducirlos hasta sus tierras, como se les había prometido. ¡Palacios tampoco cumplió con su compromiso!

Los judíos del Weser pronto se hallan en la más aguda indigencia. “Debieron instalarse en galpones del ferrocarril, en vagones abandonados, algunos en carpas de lona, otros en madrigueras. Aquellos judíos deambulaban entre los pastizales, sin comida suficiente, sin trabajo, sin higiene… Si hasta se nutrían de raíces, agrega Fanny.”19

Sometidos a lo largo de cuatro meses a las inclemencias del tiempo, sin ropas adecuadas, sin alimentos, sin suministro de agua, en aquella región deshabitada, su resistencia no puede sino sorprender. Pero no todos resistirán. Las condiciones son cada vez más deplorables. No hay intimidad posible, tienen hambre, desfallecen, varios mueren…

En esa pampa donde el horizonte se pierde y parece ya no existir de tan lejos que se lo percibe, la felicidad de haber podido huir de Rusia se desvanece a medida que transcurren los días.

Reducidos a la miseria, ¿a quién mendigarle si no hay nadie alrededor? Los únicos seres humanos que conocen son los obreros que trabajan en el ferrocarril y que les traen pan y galletas cada vez que pueden.

El destino se empecina con el grupo de Podolia: 62 niños mueren de una epidemia y deben ser enterrados dentro de bidones de kerosene, a falta de otro material apto para fabricar ataúdes…

El Dr. Wilhelm Loewenthal

El proyecto de inmigración rural está a punto de naufragar cuando se produce el milagro que permitirá a los judíos del Weser sobrevivir y a la colonización agraria judía de realmente iniciarse.

El Dr. Loewenthal, bacteriólogo francés que había sido invitado por el ministro de Asuntos Exteriores de Argentina a realizar una investigación sobre el estado de salud de la población, estaba viajando en tren de Buenos Aires hacia Tucumán, cuando, en el andén de una estación perdida en medio de la infinita llanura verde, ve a gente harapienta y distingue, en la cacofonía de sus ruegos, sonoridades que le son familiares, ¡palabras en ídish! Menuda sorpresa se lleva el hombre, pero enseguida ata cabos: ¿no le había recomendado la aiu que una vez llegado a Argentina averiguara qué había sido del grupo del Weser, del cual nadie tenía noticias en Francia? ¡Pues allí estaba el grupo del Weser, en el andén de la estación Palacios!

Loewenthal desanda inmediatamente el camino, vuelve a Buenos Aires y pide una audiencia con el canciller argentino, quien conmina al Dr. Palacios a cumplir con sus promesas. Herido en su amor propio, Palacios acude sin demora a sus tierras para organizar el transporte de las cincuenta o sesenta familias que aún se encuentran en sus tierras.

Los podolianos en sus tierras: Moisés Ville

He aquí a aquellos pioneros de la colonización agrícola judía en Argentina, por fin en sus “dominios”: ¡tierras yermas, llenas de arbustos impenetrables, suelos donde la mano del hombre jamás aún ha plantado algo!

Grande, sin embargo, es la emoción. ¡Esas tierras son suyas, les pertenecen!