12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Tirant Lo Blanch

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Spanisch

La vida itinerante y la obra del filósofo alemán Ernst Bloch (1885-1977) son el mejor ejemplo de la necesidad de rehabilitar la imaginación creadora y de recuperar la utopía. Bloch relee la historia con la intención de descubrir en ella las huellas de la libertad y de futuro, y el excedente utópico presente en los diferentes movimientos de emancipación y en las distintas tradiciones filosóficas y religiosas grávidas de potencialidad y de posibilidades históricas. Dos de esas tradiciones que estudia críticamente son el judaísmo y el cristianismo, que constituyen la matriz de la conciencia histórica y la fuente de la esperanza, al tiempo que son momentos importantes para la reconstrucción de la razón práctica y de la utopía concreta. Este libro desea contribuir a un mejor conocimiento de la filosofía utópica de Bloch, peregrino de la esperanza, especialmente hoy cuando, por una parte, la utopía vive un largo destierro y un maltrato semántico, y, por otra, están surgiendo movimientos sociales a los que Bloch puede acompañar e iluminar en su lucha por otro mundo posible. El libro pretende, a su vez, activar las utopías ínsitas en las religiones, sobre todo en sus tradiciones heterodoxas, que con frecuencia están en el origen de las grandes transformaciones de la humanidad.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

COMITÉ CIENTÍFICO de la editorial tirant humanidades

Manuel Asensi Pérez

Catedrático de Teoría de la Literatura y de la Literatura Comparada

Universitat de València

Ramón Cotarelo

Catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia

Mª Teresa Echenique Elizondo

Catedrática de Lengua Española

Universitat de València

Juan Manuel Fernández Soria

Catedrático de Teoría e Historia de la Educación

Universitat de València

Pablo Oñate Rubalcaba

Catedrático de Ciencia Política y de la Administración

Universitat de València

Joan Romero

Catedrático de Geografía Humana

Universitat de València

Juan José Tamayo

Director de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones

Universidad Carlos III de Madrid

Procedimiento de selección de originales, ver página web:

http://www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

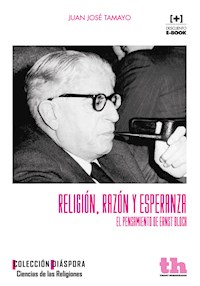

juan josé tamayo

RELIGIÓN, RAZÓN Y ESPERANZA

EL PENSAMIENTO DE ERNST BLOCH

Valencia, 2015

Copyright ® 2015

Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito del autor y del editor.

En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant Humanidades México publicará la pertinente corrección en la página web http://www.tirant.com/mex/

Director de la colección:

Juan José Tamayo

Director de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones

Universidad Carlos III de Madrid

Primera edición en editorial Verbo Divino, 1992

Segunda edición, revisada y actualizada (1ª en Tirant Humanidades)

© Juan José Tamayo

© tirant HUMANIDADES

edita: tirant HUMANIDADES

C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia

telfs.: 96/361 00 48 - 50

fax: 96/369 41 51

Email:[email protected]

http://www.tirant.com

Librería virtual: http://www.tirant.es

depÓsito legal: v-2727-2014

isbn 978-84-16062-47-0

MAQUETA:Tink Factoría de Color

Si tiene alguna queja o sugerencia envíenos un mail a:[email protected]. En caso de no ser atendida su sugerencia por favor lea enwww.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresanuestroProcedimiento de quejas.

A mis dos maestros

Carlos París (1925-2014), en filosofía;

Casiano Floristán (1926-2006), en teología

Siglas

AC Bloch, E., Atheismus im Christentum. Zur Religion des Exodus und des Reiches, Frankfurt am Main 1968.

DThH Marsch, W.-D. (ed.), Diskussion über die «Theologie der Hoffnung» von Jürgen Moltmann, Munich 1967.

GG Moltmann, J., Der gekreuzigte Gott, Munich 1973.

GU Bloch, E., Geist der Utopie, Bearbeitete Neueauflage der zweiten Fassung von 1923, Frankfurt am Main 1964.

MP Bloch, E., Das Materialismusproblem, seine Geschichte und Substanz, Frankfurt am Main 1972.

NWM Bloch, E., Naturrecht und menschliche Würde, Frankfurt am Main 1961.

PH Bloch, E., Das Prinzip Hoffnung, Frankfurt am Main 1959.

PTh Moltmann, J., Perspektiven der Theologie, Múnich 1968.

SO Bloch, E., Subjekt-Objekt. Erläuterungen zu Hegel, Erweiterte Ausgabe, Frankfurt am Main 1962.

TEPh Bloch, E., Tübinger Einleitung in die Philosophie, I-II, Frankfurt am Main 1963-1964.

ThH Moltmann, J., Theologie der Hoffnung, Múnich 1964.

TM Bloch, E., Thomas Münzer als Theologe der Revolution, Frankfurt am Main 1967.

UE Moltmann, J. y Hurbon, L., Utopía y esperanza. Diálogo con Ernst Bloch, Madrid 1980.

UZ Moltmann, J., Umkehr zu Zukunft, Múnich 1970.

ZWPh Bloch, E. Zwischenwelten in der Philosophie geschichte. Aus Leipziger Vorlesunger. Frankfurt an Main 1977.

Prólogo a la segunda edición

Ernst Bloch, Peregrino de la Esperanza

En 1992 publiqué Religión, razón y esperanza. El pensamiento de Ernst Bloch1, obra considerada en su momento como uno de los estudios más completos y consistentes en lengua castellana sobre el pensamiento del filósofo alemán, y muy especialmente sobre su filosofía de la religión en clave de utopía2. La obra se agotó unos años después y desapareció de las librerías, pero siguió siendo citada por los estudiosos de Bloch y fue ampliamente demandada por los lectores interesados en la filosofía de tan sugerente y creativo pensador, que ejerció una importante influencia a lo largo de siglo XX en los diferentes campos del saber y en la esfera política. En varias ocasiones he estado tentado de reeditarla, pero siempre había otras prioridades y urgencias que se interferían y dejaban el no fácil trabajo de reedición actualizadaad kalendas graecas. Ahora creo que ha llegado el momento de hacerlo. ¿Razones? Intentaré explicarlas.

1EVD, Estella (Navarra) 1992.

2Cf. el número monográfico deAnthropos, dedicado a “Ernst Bloch. La razón utópica, una enciclopedia de los deseos y los sueños diurnos transfiguradores de la historia. Una filosofía crítica y afirmativa del porvenir”: n. 146-147 (julio-agosto 1993), donde pueden leerse estas valoraciones..

“Resurrección” de Bloch

En España estamos asistiendo a una “resurrección” de Bloch. Durante los diez últimos años se han reeditado varias obras suyas, agotadas desde hace tiempo, con una excelente acogida en el mundo académico e intelectual. La más importante es, sin duda, la nueva edición de su obra mayorEl principio esperanza, que conserva la excelente traducción de Felipe González Vicén y cuenta con una lúcida introducción de Francisco Serra, donde se destaca la actualidad y permanente vigencia de la obra de Bloch, que, como las grandes obras del espíritu, ha sabido “reflejar aspectos perdurables de la siempre frágil condición humana”3.

Contamos igualmente con una nueva edición de otra obra mayor,Derecho natural y dignidad humana, con un clarificador estudio preliminar de Francisco Serra, para quien Bloch, “en su anticipación de una sociedad sin injusticias es el mejor crítico de las ideas jurídicas dominantes” y lleva a cabo “una crítica moral del capitalismo…, una crítica de los productos culturales” y “una crítica implacable de la cultura jurídica”4.

Durante los últimos años se ha publicado por primera vez en castellano Huellas con prólogo de José Jiménez, que muestra el extraordinario vigor y la actualidad de la filosofía en la frontera, nómada,siempre en camino, a través del desierto de Bloch5. Se trata, en feliz expresión del prologuista, de un “collage filosófico que tiene una deuda en su forma expresiva con la obra de Nietzsche”. Es un libro de relatos breves, todos ellos muy sugerentes, que dan curso a la reflexión: “Contar reflexionando requiere que se reflexione contando”6.

Ha aparecido también una nueva edición de Thomas Müntzer, teólogo de la revolución7, obra de juventud de Bloch pionera en la propuesta de una alianza entre cristianismo y revolución, así como entre cristianismo y marxismo, que se ha hecho realidad en los diálogos cristiano-marxistas y en los diferentes movimientos cristianos comprometidos en los procesos revolucionarios y en las teologías que los han inspirado, preferentemente la teología de la esperanza y la teología política en Europa, de las que me ocupo ampliamente en esta obra, y el pensamiento revolucionario, la teología de la liberación y el cristianismo de izquierdas en América Latina8.

Cabe destacar a este respecto el libro Esperanza y utopía: Ernst Bloch desde América Latina9, que ofrece enriquecedoras interpretaciones del filósofo de la esperanza desde la realidad latinoamericana. En el prólogo al mismo, que lleva el sugerente título “Romanticismo revolucionario y religión en Ernst Bloch”, el sociólogo marxista brasileño-francés Michael Löwy, considera América Latina un terreno privilegiado para releer a Bloch y se pregunta certeramente si el libro del filósofo alemán Thomas Müntzer, teólogo de la revolución no tiene su prolongación en el cristianismo liberador de ese continente. La respuesta no puede ser más que afirmativa.

3E. Bloch,El principio esperanza, edición al cuidado de F. Serra, Trotta, Madrid 2004-2007, 11. La editorial Aguilar publicó la primera edición en castellano entre 1977 y 1980.

4E. Bloch,Derecho natural y dignidad humana, edición estudio preliminar y notas de F. Serra, Dykinson, Madrid 2011, 38. Para Bloch, el derecho natural es una “utopía jurídica” y una herencia a recuperar. La editorial Aguilar publicó la primera edición en castellano en 1980.

5E. Bloch,Huellas, prólogo de J. Jiménez, traducción y notas de Miguel Salmerón, Madrid 2005. José Jiménez en el prólogo que comienza con la afirmación aforística “También el lenguaje tiene su utopía”, que resume muy certeramente el hilo conductor del libro y que recuerda la aseveración blochiana “también la materia tiene su utopía”.

6Ibid., 17.

7E. Bloch,Thomas Müntzer, teólogo de la revolución, A. Machado Editores 2002, con la traducción de J. Deike Robles revisada y actualizada y las notas de la edición francesa de la primera edición en castellano (Ciencia Nueva, Madrid 1968). Han desaparecido, sin embargo la dedicatoria “a Margarete Susman” y la cita bíblica de la Primera Carta a los Corintios 7,31: “Y los que usan del mundo como quien no usa; porque pasa la figura de este mundo”. Existe una traducción castellana de los tratados y sermones de Thomas Müntzer con una introducción de Lluis Duch:Tratados y sermones, Trotta, Madrid 2001.

8Cf. R. Garaudy,Del anatema al diálogo, Esplugues de Llobregat 1968; G. Girardi,Marxismo y cristianismo, con una introducción de J. Aguirre al autor y su obra y la presentación del cardenal F. König, Madrid 1968; id.,Diálogo, revolución y ateísmo, Salamanca 1971; id.,Cristianos por el socialismo,Barcelona 1977; A. Fierro Bardají y R. Mate Rupérez,Cristianos por el socialismo.Documentación, Estella (Navarra) 1975; A. Comín,Cristianos en el partido, comunistas en la Iglesia, Barcelona 1977; AA. VV.,Cristianismo y socialismo en libertad, Barcelona 1979; G. Gutiérrez,Teología de la liberación. Perspectivas, Salamanca 1972, 14ª ed.: 1990 actualizada y con un nuevo prólogo; H. Asmann,Teología desde la praxis de la liberación. Ensayos teológicos desde la América dependiente, Salamanca 1973.

9Cf. L. Martínez Andrade, y M. Meneses Ramírez, (comps.),Esperanza y utopía: Ernst Bloch en América Latina, prólogo de M. Löwy, México 2012.

Un heterodoxo del siglo XX

A las nuevas ediciones de algunas de las más importantes obras de Bloch hay que sumar numerosos estudios sobre su pensamiento que descubren o re-descubren aportaciones nuevas que iluminan los contextos desde los que se le lee e interpreta, y dimensiones a veces contradictorias de su personalidad y de su filosofía. Para unos Bloch es un héroe luciferino (Scheller), para otros está lleno de Dios (Weber). Dentro de la tradición socialista y marxista, es calificado de Schelling marxista (Habermas), marxista recuperador de la metafísica, marxista romántico, socialista y comunista íntegro (Dutsche), alma filosófica de una nueva vía al socialismo, hereje del comunismo (Rudi Dutsche) y su Principio Esperanza de piedra angular del eco-socialismo (Martínez Andrade). Situado en el horizonte de la revolución se le define como romántico revolucionario (M. Löwy), filósofo de la Revolución de Octubre (Netg), representante de la filosofía revolucionaria en la que la esperanza se afirma como categoría fundamental (Dutsche), filósofo del movimiento estudiantil (Reinicke) o teórico secreto y figura sorprendente de la nueva izquierda (Zudeick).

Como cultivador de la filosofía recibe los calificativos de filósofo de la esperanza, de la utopía, de la subjetividad, de la imaginación creadora (Sádaba y Tamayo), de la praxis (Marzocchi), del expresionismo (F. Serra), de la soberanía del sueño (Meneses Ramírez), de la docta spes, metafísico de la utopía (Marzocchi). Incluso se vincula su trabajo filosófico con la función profética, y se le llama profeta filósofo (Dutsche) y profeta de la razón utópica (Caffarena).

Se le ubica dentro de la tradición religiosa, y especialmente del judaísmo y del cristianismo, y se le llama judío apocalíptico catolizante (Honigstein), hereje y fascinado por los herejes (Ferrán Gallego), revolucionario fascinado por los milenaristas, filósofo bíblico (Aranguren), materialista religioso y poético al mismo tiempo (Sádaba), peregrino de la esperanza (A. Neher), místico de la esperanza y teólogo sin Dios (Savater). A los calificativos indicados hay que sumar uno que los resume todos: un heterodoxo del siglo XX (Duch).

Estas y otras definiciones aplicadas a Ernst Bloch reflejan la complejidad y creatividad de su filosofía, la profundidad de su pensamiento, el carácter pluridimensional de su personalidad, la riqueza temática de sus obras, su cultura enciclopédica, la pluralidad de tradiciones que convergen en ellas: aristotelismo, romanticismo, idealismo, hegelianismo, expresionismo, marxismo, cristianismo, tradiciones místicas de las religiones monoteístas y de las religiones orientales, mesianismo judío, movimientos heréticos, panteísmo, etc.; la originalidad de su estilo, el sentido militante de su pensamiento, la múltiple influencia de su filosofía, la imprevisibilidad de sus reflexiones, el cruce de disciplinas en sus investigaciones: filosofía, antropología, ética, teología, exégesis bíblica, estética, derecho, historia, etc.; los diferentes campos de análisis: política, economía, filosofía política, derecho, ciencias sociales; la heterodoxia religiosa y filosófica, la transgresión de fronteras disciplinares; los plurales géneros literarios en los que se inspira y de los que se nutren sus obras; la convergencia entre filosofía de la esperanza y antropología utópica, religión y revolución, razón y esperanza, ética y emancipación.

En tiempos como los actuales en los que impera la tiranía de los mercados y se nos impone la “ortodoxia” en todos los terrenos de la vida, es necesario recuperar al Bloch heterodoxo y transgresor, pasar por él, pero sin quedarnos en él, como el propio Bloch dice de Hegel, y rehabilitar críticamente la utopía. Comparto con Miguel Abensour su doble afirmación de que “la utopía no es el origen del totalitarismo; más bien el totalitarismo es el final de la utopía” y que “la utopía es necesaria para volver a la realidad”10.

10M. Abensour, “La utopía es necesaria para volver a la realidad”, en Le Monde Diplomatique-UNED,El Atlas de las Utopías,Madrid 2014, 8-9.

La utopía, en horas bajas

Otro de los motivos de la reedición de esta obra es la necesidad de recuperar el pensamiento utópico, que vive horas bajas y es objeto de un descrédito tan generalizado como injustificado. Calificar hoy a una persona de utópica no es, precisamente, un piropo o un halago, y menos aún el reconocimiento de un valor o de una cualidad. Muy al contrario: es una descalificación en toda regla; es como llamarle en su propia cara ingenuo, no tener sentido de la realidad, vivir colgado de las nubes sin hacer pie en la realidad, ser un iluso y otras lindezas similares. Las personas, los proyectos y los movimientos utópicos que luchan por otro mundo posible, sufren hoy un clamoroso destierro.

La utopía tiende a ser excluida de los diferentes campos del saber y del quehacer humano, de las ciencias y de las letras, de la economía y de la ética, de la filosofía y de la teología, de la política y de las relaciones humanas, del quehacer cotidiano y de la vida social, de las religiones y de los movimientos espirituales. Filosóficamente es considerada una desviación de la racionalidad; religiosamente, una herejía; socialmente, un sueño infundado; científicamente, una transgresión de las leyes de la naturaleza; políticamente, una incorrección; culturalmente, un desvarío; jurídicamente, una desviación de la norma; éticamente, un mal ejemplo; económicamente, heterodoxa e improductiva.

En la filosofía impera la razón instrumental, que consiste en adecuar la razón a la realidad, por muy irracional que ésta sea, no la realidad a la razón, como sería lo propio11. Otras veces la filosofía se aleja de la propia racionalidad y entra en un estado de letargo. El resultado es la representación del cuadro 43 de los Caprichos de Goya que lleva por título “el sueño de la razón produce monstruos”. Otras, legitima situaciones de injusticia que claman al cielo y que debiera denunciar por irracionales.

Las ciencias sociales, que en su origen y posterior desarrollo se caracterizaron por ser teoría crítica de la sociedad, hoy se atienen a los resultados cuantitativos y parecen haber perdido toda capacidad transformadora. La economía, que debe caracterizarse por su orientación humanista —responder a las necesidades humanas— y ecológica —desarrollo sostenible— ha pasado a estar sometida al asedio del mercado, que la tiene controlada y a su servicio. Lo que impera en ella es la razón contante y sonante, la razón calculadora y contable. La inversión está servida: el valor de uso ha sido sustituido por el valor de cambio. Al final caemos en lo que ya expresara con sentido crítico Antonio Machado: es de necios confundir valor y precio.

La razón política se ha convertido en razón de Estado para justificar lo injustificable. Y todo dice hacerlo por el bien del país, de la sociedad, del pueblo, de la humanidad. La irracionalidad se reviste de humanidad para que sea más fácilmente creíble. Pero, aunque la irracionalidad se vista de humanidad, irracionalidad se queda.

La teología se atiene a los datos de la Revelación, liberados de toda dimensión utópica y sometidos al control de los diferentes magisterios religiosos oficiales que reclaman acatamiento incondicional al dogma, a la tradición y, en definitiva, a argumentos de autoridad, que desembocan en fundamentalismo y en renuncia a pensar la religión.

Las religiones construyen con frecuencia castillos en el aire, prometen paraísos futuros más allá del tiempo y de la historia, mientras en esta vida crean sus propios paraísos donde se instalan cómodamente. Anuncian una vida en el más allá, mientras —salvo honrosas excepciones testimoniales— apenas se ocupan de mejorar la vida en el más acá. Defienden la vida con todo tipo de argumentos, la vida de los no-nacidos y de después de la muerte, pero no ponen el mismo empeño en la defensa de la vida de los nacidos, sobre todo de quienes la ven amenazada a diario. Prometen una vida eterna donde encontrar la felicidad perpetua y sin límites, mientras con frecuencia se aferran a esta vida, hacen alianzas con el poder en busca de beneficios y privilegios, y renuncian a su mensaje originariamente liberador.

La vida cotidiana tampoco se rige por la utopía. Todo lo contrario. Las máximas que nos transmiten desde pequeños nuestros progenitores, tutores y educadores son de este tenor: “no te hagas ilusiones”, “ten los pies en el suelo”, etc. Se nos mata la utopía desde la infancia, lo que significa cortarnos las alas de la imaginación, impedirnos volar por espacios inexplorados y convertirnos en aves de corral.

La propia palabra “utopía” está desacreditada y ha sufrido un grave deterioro semántico, hasta confundirla con ilusión, quimera, ingenuidad, fantasmagorería, falta de sentido de la realidad, plan bueno pero irrealizable, etc. Es una palabra mal definida, falseada, incluso maltratada en los Diccionarios. Cuando se pronuncia la palabra en ambientes académicos suele hacerse un silencio sepulcral que suena a implícita desaprobación. Tengo buena experiencia de ello.

11Cf. M. Horkheimer,Crítica de la razón instrumental, Buenos Aires 1973.

¿Por qué el destierro de la utopía?

Varias son las razones de este destierro. La primera es que la utopía tiene carácter inconformista, subversivo y transformador. No se contenta con la realidad tal como es, sino que se pregunta cómo debe ser (momento ético) y busca su transformación (praxis). En segundo lugar, porque desestabiliza el orden establecido, altera las conciencias adormecidas y revoluciona las mentes instaladas.

La tercera razón del destierro de la utopía es que sueña otro mundo posible, otros mundos posibles. Y los sueños —los sueños despiertos—, son los más incontrolables y peligrosos, porque imaginan las cosas de otra manera a como son, y eso conmueve los cimientos del sistema. Bernard Shaw ilustra la concepción utópica de la realidad imaginando una peculiar escena en el paraíso. En medio de la discusión entre Adán, Eva y la serpiente en torno a la necesidad de tener aspiraciones que vayan más allá de la mera subsistencia, la serpiente se dirige a Adán y Eva y les dice: “Vosotros veis las cosas como son y os preguntáis por qué. Pero yo sueño con cosas que nunca han existido y me pregunto: por qué no”.

Controlar los sueños, robar las ilusiones, frustrar las esperanzas son algunos de los principales objetivos de los gobernantes, dirigentes religiosos, educadores y tutores. Constituyen la más grave de las mutilaciones que pueden hacerse a las personas y a los pueblos. Son el instrumento más sutil que tiene el colonialismo para someter a los pueblos conquistados y hacerles ver que lo que pretenden es mejorar sus condiciones de vida.

Veamos un ejemplo cercano del neocolonialismo que pretende controlar hasta imponer el inglés en los sueños. En su libro ¿Quiénes somos? Los desafíos de la identidad nacional americana el politólogo norteamericano Samuel P. Huntington (1927-2008), asesor de Lyndon B. Johnson y defensor de los bombardeos a Vietnam, miembro del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca y profesor de la universidad de Harvard, defiende una concepción etnocéntrica de los Estados Unidos de América. Cree que la inmigración latinoamericana constituye una amenaza para dicha identidad y para el sueño americano, ya que puede dividir USA en dos pueblos, dos culturas y dos lenguajes. La condición para evitarlo y para conseguir que los méxico-americanos puedan participar en este sueño, creado por la sociedad anglo-parlante, es “sólo si sueñan en inglés”12.

En esta situación de orfandad de pensamiento utópico y de destierro de la esperanza del horizonte humano y natural, es necesaria, más que nunca, la recuperación de la filosofía utópica y de la antropología de la esperanza de Bloch.

12Barcelona, 2004.

Los movimientos sociales, portadores de utopía

Otra tendencia, que es el contrapunto del destierro de la utopía y constituye una respuesta al mismo, es la floración de movimientos sociales, políticos y culturales que avanzan en una doble dirección: a) de indignación, protesta y crítica del poder, de todos los poderes, de todas las formas de dominación, en la dirección de la crítica marxista al capitalismo, asumida por Bloch, y crítica también de la sociedad adormecida; b) de propuesta de alternativas y utopías a medio plazo, que responden a las utopías concretas de Bloch, bajo el signo de “Otro Mundo Posible”, que es la traducción política de la ontología blochiana del todavía-no-ser (noch nicht sein). Me refiero, entre otras, a las utopías alterglobalizadora, feminista, ecológica, decolonial, propuestas preferentemente desde el Sur en el horizonte de los Foros Sociales Mundiales13.

Estos movimientos constituyen la conciencia anticipatoria de lo nuevo, del cambio en el modo de ser, de estar en el mundo, de producir, de consumir y, en definitiva, de vivir, al tiempo que son actores colectivos de transformación y portadores de utopías14.

13Cf. B. de Sousa Santos,Foro Social Mundial, Barcelona 2005; id.,Epistemologies of the South. Justice against Epistimecide,Boulder CO 2013;B. de Sousa Santos y P. Meneses (eds.),Epistemologías del Sur. Perspectivas, Madrid 2914; A. Quijano, “Colonialidad del poder y clasificación social”:Journal of World-System Research6, n. 2 (2000) 342-386.

14 Cf. J. J. Tamayo, “Utopía e indignación. Un fantasma recorre el mundo: los Indignados”: Revista Andaluza de Antropología, n. 6 (marzo 2014) 61-77: http://www.revistaandaluzadeantropologia.org/uploads/raa/n6/tamayo.pdf.; id., “Los Indignados, actores de transformación, creadores de conciencia crítica y portadores de utopía”: Pasos (enero-marzo 2014).

La utopía, motor de la historia

En la situación de destierro, de descrédito y de silencio y en la propuesta de alternativas por parte de los movimientos de emancipación en plena efervescencia, es necesario recuperar la utopía que es el horizonte hacia el que camina el ser humano, definido por Bloch como “animal utópico”, y constituye el motor de la historia. Efectivamente, es ella la que libera a la historia de su estancamiento, inercia y pasividad, de su fijación en el pasado, de la ley del eterno retorno. Es ella la que lleva a tener el futuro como horizonte y la que ha hecho posible los avances de la humanidad en dirección a la justicia, la libertad y la solidaridad, en una simbiosis entre utopía y esperanza, razón y acción, como formulara lúcidamente Bloch en esa enciclopedia de las utopías que es su libro El principio esperanza.

Comentando mi libro Invitación a la utopía, escribe Luis García Montero: “Un equipaje para viajar en este mundo. Pensar en la utopía como fuerza dinámica de la historia significa afirmar que tenemos derecho a dejar de sufrir. De ahí que Juan José Tamayo entienda que en tiempos de crisis es imprescindible una Invitación a la utopía. Porque renunciar a ella no supone que la utopía desaparezca del mundo, sino que la abandonamos en manos de la injusticia”15.

Pero la utopía no debe ser entendida como confianza ciega, optimismo ingenuo o fijación mítica en los orígenes, sino en su carácter paradójico y dialéctico, ya que lleva en sus gérmenes éxitos y fracasos, fragilidad y fortaleza, verdad y no-verdad, fecundidad y esterilidad, poder e impotencia, afirmación y negación, conciencia crítica y propuestas alternativas.

Los seres humanos, los proyectos y los movimientos utópicos han sido, por tomar prestada la letra del la emblemática canción de José Antonio Labordeta “Habrá un día en que todos…”, los que han empujado la historia hacia la libertad. Parece que fracasaron, pero solo lo parece, ya que dejaron huella. A ellos se deben buena parte de los avances de la humanidad en todos los terrenos: éticos, políticos, económicos, sociales, culturales, simbólicos, religiosos, jurídicos, etc.

Zaratustra, Buda, los Profetas de Israel, Judit, Julda, Sócrates, Espartaco, Jesús de Nazaret, María Magdalena, Francisco y Clara de Asís, Margarita Porete, Cristina de Pisán, Teresa de Jesús, Lutero, Olympia de Gouges, Mary Wollstonecraft, Marx, Bakunin, Rosa Luxemburgo, Simone Beauvoir, Gandhi, Luther King, Juan XXIII, monseñor Romero, Ignacio Ellacuria, Rigoberta Menchú, Arafat, Isaac Rabin… Ciertamente, muchos fueron desacreditados, sus proyectos fueron deformados por sus sucesores y sus ideas descalificadas por los ideólogos del sistema. Otros fueron condenados a muerte, asesinados… Pero, ¿fracasaron realmente? No, sus ideas fueron enarboladas por personas y grupos que las llevaron adelante, no pocos de sus proyectos se hicieron realidad y los que no se llevaron a cabo siguen pendientes, pero no se han descartado. Son causas quizá perdidas, pero no definitivamente. Estas mujeres y estos hombres son referentes morales a seguir y testimonian la relación estrecha entre ética y utopía, que constituye un aspecto fundamental de la filosofía de Bloch. Dejaron el terreno abonado para que dieran sus frutos, de los que pudieran beneficiarse las generaciones futuras. Sus utopías iluminan el camino a seguir en la oscuridad de la historia.

¿Fracasaron sus proyectos? Respondo con el juicio del prestigioso historiador inglés marxista Eric Hobsbawn sobre los proyectos y movimientos revolucionarios d 1848: “Dos años después de 1848 parecía que todo había fracasado. Pero a largo plazo no había fracasado. Un buen número de medidas propuestas por los revolucionarios fueron implementadas. Fue, por lo tanto, un fracaso inmediato. Pero, a la larga, fue un éxito, pero no ya en forma de una revolución”.

15Info-libre, 14 de agosto de 2013; cf. J. J. Tamayo,Invitación a la utopía. Ensayo histórico para tiempos de crisis, Madrid 2012.

La religión en el espacio público

La religión en el espacio público, ¿opio o liberación? Otra de las razones para reeditar este libro es el actual y vivo debate en torno al lugar, el significado y la función de la religión en el espacio público, que está en el centro del pensamiento de Bloch y en el que hoy intervienen los más prestigiosos intelectuales de nuestro tiempo como Judith Butler16, Jürgen Habermas17, Charles Taylor18, Martha C. Nussbaum19, Luc Ferry20, Marcel Gauchet21, Richard Rorthy22, Gianni Vattimo23, Umberto Eco24, Boaventura de Sousa Santos25 y otros.

Bloch no comparte, ciertamente, los planteamientos ilustrados que recluyen a la religión en el espacio privado, en el ámbito de la conciencia y en los lugares sagrados, pero tampoco los intentos de sacralizar las realidades temporales. En este terreno se encuentra más cerca de Walter Benjamin y de Max Horkheimer que de los ilustrados liberales que excluyen radicalmente a la religión de la esfera pública.

Con Walter Benjamin coincide en que el capitalismo es un “fenómeno esencialmente religioso”, que el cristianismo en tiempos de la Reforma “se transformó en el capitalismo”26, pero también en que el materialismo histórico precisa de la colaboración de la teología, “que, como es sabido, es hoy pequeña y fea y no debe dejarse ver en modo alguno”, matiza Benjamin para llevar a cabo su proyecto emancipatorio y liberador. Es la primera de sus 18 “Tesis sobre filosofía de la historia”27.

Bloch no parece encontrarse lejos de Horkheimer cuando este afirma que “detrás de toda acción humana auténtica está la teología”; que “una política que, aunque sea de forma nada refleja, no contenga en sí la teología, se reduce, por hábil que sea, en último término a negocio”; que “la teología es la esperanza de que la injusticia que caracteriza al mundo no puede permanecer así, que lo injusto no pude considerarse como la última palabra…, expresión de un anhelo, de una nostalgia de que el asesino no puede triunfar sobre la víctima inocente”28.

Las utopías son el lugar donde pueden encontrarse las religiones y las éticas, ya que ambas son fuentes de utopías, aunque con frecuencia se convierten en freno de los ideales más nobles de los seres humanos. Esta es otra de las razones por la que merece la pena volver a Bloch, ya que él es uno de los autores que con mayor rigor histórico, profundidad y amplitud ha estudiado las relaciones entre ética y religión, así como las esperanzas y las utopías ínsitas en las religiones, sobre todo en sus tradiciones heterodoxas. Tal es precisamente la trama principal de este libro.

La obra de Ernst Bloch me parece un buen aliciente para seguir cultivando la utopía, escribir nuevos relatos utópicos, vivir y con-vivir utópicamente y pensar la realidad más allá los límites de lo posible. Creo, además, que Religión, razón y esperanza. El pensamiento de Ernst Bloch- sigue vigente hoy y puede contribuir a una mejor comprensión de Bloch, de este peregrino de la esperanza, de su pensamiento utópico y de su filosofía des-teocratizadora de la religión.

La nueva edición incorpora elementos nuevos que enriquecen sobremanera la edición anterior en cuatro ámbitos: reelabora la biografía de Bloch a partir de la excelente obra de Peter Zudeick, que entonces no pude consultar29; incorpora las referencias bibliográficas sobre Bloch y la utopía de las dos últimas décadas, que me parecen más relevantes; amplia las notas a pie de página con nuevas citas de sus obras y de estudios sobre él; revisa, elabora, actualiza y amplia el texto con nuevas aportaciones.

Dediqué la primera edición de este libro a mis dos maestros y entrañables amigos el teólogo Casiano Floristán y el filósofo Carlos París. En el tiempo transcurrido de entonces acá han fallecido los dos, Casiano Floristán, en enero de 2006; Carlos París en enero de 2014. Razón de más para ratificar ahora la dedicatoria como recuerdo agradecido de dos intelectuales que no entendieron sus respectivas disciplinas, la teología y la filosofía, en clave de contemplación del mundo, sino como contribución a su transformación, al tiempo que me enseñaron a caminar por las sendas de la utopía, por las que ellos mismos transitaron.

En un texto antológico de Ética radical París describe lo que es para él la reflexión filosófica de esta guisa: “La filosofía que profeso parte del grito, del lamento, de la encrespada protesta ante la injusticia del mundo que vivimos. Si Aristóteles afirmaba que la Filosofía nace de la admiración, yo diría que también mi filosofar parte de la admiración, pero no solo de la que suscita la contemplación de los cielos, sino de la que brota ante el heroísmo de tantos hombres y mujeres que, incansables, dieron su vida, luchando por el reino de la libertad y la hermandad universales. Y el pensamiento que se levanta, a partir del grito y de la admiración no quiere reducirse a contemplar el mundo, sino que aspira a contribuir a su radical transformación”30.

En su obra mayor Teología práctica, Floristán escribe: “El binomio teoría-praxis —dialécticamente entendido— es fundamental en la teología práctica, que es a) teología que articula la praxis histórica de la fe con la inteligencia de la fe…; b) teología política con dimensión sapiencial y profética…; c) teología de la praxis de liberación de los pobres y oprimidos de este mundo…; d) teología de la praxis histórica como acción liberadora integral…La teología que no parte de la praxis para encaminarse a ella de un modo próximo o remoto, es irrelevante”31. Y remite a la definición de teología de Gustavo Gutiérrez: “Es la reflexión crítica sobre la praxis histórica a la luz de la Palabra… Una teología que no se limita a pensar el mundo, sino que busca situarse como un momento del proceso a través del cual el mundo es transformado”32.

16Cf. J. Habermas, Ch. Taylor, J. Butler, Cornel West,El poder de la religión en la esfera pública, edición e introducción de E. Mendieta y J. VanAntwerpen, Madrid 2011.

17Cf. J. Habermas,Entre naturalismo y religión, Barcelona 2006;Israel oAtenas, edición e introducción de E. Mendieta, Madrid 2001. Habermas considera que Atenas, Roma y Jerusalén son las tres tradiciones culturales que constituyen Occidente, idea que ya formulara Paul Valery cuando preguntado, qué es Europa, respondió: Atenas, Roma y Jerusalén.

18Cf.Una edad secularizada, Barcelona 2009.

19Cf.India. Democracia y violencia religiosa, Barcelona 2009; id.La nueva intolerancia religiosa. Cómo superar la política del miedo en una época de inseguridad, Barcelona 2013.

20Cf. Luc Ferry y Marcel Gauchet,Lo religioso después de la religión, prólogo y traducción de E. Molina, Barcelona 2007.

21Cf. M. Gauchet,La religión en la democracia. El camino del laicismo, Madrid 2003; id.,El desencantamiento del mundo. Una historia política de la religión, Madrid 2005.

22Cf. R. Rorthy y G. Vattimo,El futuro de la religión. Solidaridad, caridad, ironía,compilación e introducción de S. Zabala, Barcelona 2006.

23Cf. G. Vattimo,Creer que se cree, Barcelona 1996;Después de la cristiandad. Por un cristianismo no religioso, Barcelona 2003.

24Cf. U. Eco y C. M. Martini,¿En qué creen los que no creen? Un diálogo sobre la ética en el fin de milenio, Madrid 1997.

25Cf. B. de Sousa Santos,Si Dios fuese un activista de los derechos humanos, Madrid 2014.

26W. Benjamin,Gesammelte SchriftenIV, Frankfurt 1985, 100-103. El texto fue publicado en castellano por el diarioEL PAÍSen un Suplemento dedicado a “Walter Benjamin en la ‘época del infierno’”: 20 de septiembre de 1990.

27W. Benjamin, “Tesis de filosofía de la historia”, en id.,Discursos interrumpidosI.Filosofía del arte y de la historia, prólogo, traducción y notas de J. Aguirre, Madrid 1973, 177.

28M. Horkheimer,Anhelo de justicia. Teoría crítica y religión, edición de J. J. Sánchez, Madrid 200, 168-169.

29Cf. P. Zudeick,Ernst Bloch. Vida y obra, València 1992. El título original en alemán es:Der Hinter des Taufels. Ernst Bloch – Leben und Werk(El trasero del diablo).

30C. París,Ética radical. Los abismos de la actual civilización, Madrid, 2012, 21,

31C. Floristán,Teología práctica, Salamanca 2002, 4ª ed. revisada y aumentada, 155-160.

32G. Gutiérrez,Teología de la liberación. Perspectivas, Salamanca 1972; 1990, 4ª ed. Revisada u aumentada, 70 y 72.

Introducción

La crítica moderna de la religión se inscribe dentro de los presupuestos racionalistas de la Ilustración, que relega a aquélla al ámbito de lo privado, reduce a veces superficialmente lo religioso a fraude y no repara en el rico potencial simbólico y práxico-liberador inherente a la religión. Aquí radica precisamente una de las claves del fracaso parcial del proyecto emancipador ilustrado, como ya viera perspicazmente Hegel, cuando observaba que la Ilustración nacía frustrada1. Precisamente de la insatisfacción producida por el tratamiento dado a la religión en el pensamiento ilustrado ha surgido una corriente crítica tanto en las filas de la filosofía como en las de la teología que, sin abandonar el discurso ilustrado, ha tratado de superar sus límites y reduccionismos repensando el tema de la religión desde una perspectiva nueva, sin renunciar por ello a la razón crítica. Tal replanteamiento lleva a considerar a la religión como una tradición emancipatoria, aun reconociendo las ambigüedades no pequeñas a ella inherentes. Algunos de los filósofos de la escuela de Frankfurt y Ernst Bloch han penetrado en la entraña misma de la tradición judeo-cristiana con el fin de recuperar sus más significativos núcleos emancipadores, preteridos por la Ilustración.

La crítica marxista de la religión se ubica en el paradigma del humanismo ateo de Feuerbach. La inversión feuerbachiana de sujeto y predicado en la religión constituye el paso obligado de esa crítica. «Para la verdad y la libertad —escribe Marx— no hay otro camino que el de Feuerbach. El es el purgatorio del presente»2. Pero Marx no deja de llamar la atención sobre el carácter adialéctico y ahistórico del ser humano que es el sujeto de la religión en Feuerbach. Y será el retorno a la dialéctica hegeliana, desatendida por el autor deLa esencia del cristianismo,el que permitirá a Marx dar el paso de la explicación psicológico-genética feuerbachiana a su explicación sociológico-genética de la religión. Marx sitúa la crítica de la religión en la perspectiva de una escatología intrahistórica, ausente en Feuerbach. En el análisis marxista de la religión, la escatología intramundana constituye la razón interna que torna el ateísmo en dogma. Más aún, el marxismo autocomprendido en su carácter escatológico-mesiánico se convierte en el sustitutivo por excelencia de la religión. Ello comporta un peculiar reparto de papeles o de tareas entre cristianos y ateos: éstos llevan la antorcha de la gran esperanza de transformación del mundo; aquéllos, apoyados en una esperanza ultraterrena, se muestran escépticos ante la necesidad y posibilidad de transformar el mundo. El cielo queda, en expresión de Bebel, para los ángeles y las aves.

Dicho reparto de tareas funcionó durante décadas sin apenas correctivos en una especie de consenso tácito entre cristianos y marxistas. Como certeramente ha observado H. Gollwitzer, este planteamiento se corresponde, hablando con propiedad, con la contraposición entre platonismo cristiano y marxismo, pero no entre tradición judeo-cristiana y marxismo3. La escatología judeo-cristiana no se caracteriza por la vuelta al primigenio paraíso terrenal, sino que pone la mirada en el nuevo cielo y la nueva tierra. Es una escatología que abarca la naturaleza y la existencia humana corpórea y que, lejos de mermar o deslegitimar las transformaciones históricas, proporciona nuevos motivos que llevan a una radicalización de las mismas.

Esto se le ha escapado a la crítica moderna de la religión y, dentro de ella, a buena parte de los análisis de la tradición judeo-cristiana hechos por el marxismo. Pero en ello han reparado con lucidez y rigor exegético algunos filósofos que se ubican críticamente en la misma tradición marxista, convirtiéndose, quizá sin pretenderlo, en maestros y guías de la teología y de los teólogos más relevantes de los últimos lustros. Entre los núcleos recuperados de la tradición judeo-cristiana, el más relevante sea quizá la «sabiduría apocalíptica», que se enmarca en el horizonte de la escatología bíblica subversiva. Dos son los autores que, desde planteamientos no siempre coincidentes, han mostrado una especial sensibilidad hacia esa sabiduría apocalíptica: Ernst Bloch y Walter Benjamin, entre quienes tiene lugar una extraña relación que pasa de una «auténtica simbiosis» inicial a un posterior «crepúsculo de la amistad», al decir de Bloch4. Es precisamente la tradición apocalíptica la que les da pie para criticar las ideas de progreso y de evolución, tan presentes en la tradición ilustrada.

Esta obra se propone analizar la significación de la escatología judeo-cristiana en el pensamiento de Bloch. Y ello desde una triple óptica: la interpretación que de ella ofrece nuestro autor, la influencia ejercida en la construcción de su filosofía de la esperanza y las posibilidades de mutua fecundación entre el marxismo crítico y la herencia bíblico-cristiana leídasub speciede la historia de las herejías. Bloch ha sido quizá el filósofo marxista de nuestro siglo que, con más tesón y rigor que ningún otro pensador marxista y desde unas perspectivas inéditas dentro del marxismo, hapenetrado en la entraña misma de la religión, y más concretamente de las tradiciones judeo-cristianas, para extraer de ellas su fuerza de transformación histórica. Y dentro de esas tradiciones, ha sido la escatología la que constituye el eje central de su reflexión ininterrumpida en su dilatada trayectoria filosófica. Su primera obra mayor,Espíritu de la utopía,de 1918, se cierra con un denso capítulo titulado «Karl Marx, la muerte y el Apocalipsis». Allí reconocía ya que los eternos problemas de nuestro anhelo han estado siempre vinculados a la conciencia religiosa cristiana. En la última carta que dirigió al teólogo J.B. Metz, padre de la Teología Política, hablaba de «la dificultad de vivir en una expectativa momentánea —verdaderamente creída— de las postrimerías. Elpresentecomo tal, aunque aparezca tan traidoramente liso y llano, es lo contrario de la auténticapresencia,que tiene siempre conciencia apocalíptica»5.

Uno de los reproches más duros que Bloch dirige a la Ilustración se refiere a la actitud tan petulante y banal con que se acerca a la religión. La crítica ilustrada no sólo va contra la «roma superstición»; va también contra la «mística apocalíptica». Creyó que tanto el papel como eltoposde la religión estaban totalmente agotados y que no quedaba rastro alguno digno de mención en ninguna religión. No supo apreciar la fuerza subversiva de laBiblia de los pobres,donde Bloch descubre «el más decidido afecto contra los de arriba, con su dios de los sacerdotes con guerra a los palacios, paz para las cabañas, contra el ornato de los altares; en contra de todo servilismo bíblico existente, en contra de la ideología de los señores y de la mitología heterónoma»6. Operando así, la Ilustración, sentencia nuestro autor, arroja al niño junto con el agua de la bañera.

Lo primero en que repara el estudioso de Bloch, sobre todo si se mueve en el terreno de la teología, es que la filosofía blochiana de la esperanza ha contado con una acogida más favorable —y, con frecuencia, menos crítica— en el ámbito de la teología que en el de la filosofía y ha dejado una impronta más intensa y significativa en los más importantes teólogos protestantes y católicos de nuestro tiempo que en los propios filósofos marxistas. Creo puede afirmarse a este respecto, sin viso alguno de exageración, que la filosofía de Bloch ha venido a suplantar el puesto que, tres decenios antes, ocupó la filosofía de Heidegger en la reflexión teológica. Y la razón de tal suplantación hay que buscarla precisamente en el redescubrimiento blochiano del primado de la esperanza, que libera a la teología de su multisecular concepción dogmatista, privatizante y ahistórica de la fe, y en las posibilidades de reconstruir un discurso teológico histórico, práctico y público, que recupere el núcleo de la tradición judeo-cristiana: laescatología,que en el Antiguo Testamento se concreta en el éxodo hacia la tierra prometida, en el Nuevo Testamento se expresa a través del anuncio del Reino de Dios y su llegada cercana, y en la historia de los movimientos cristianos herético-apocalípticos se traduce en la realización histórica del milenio.

La escatología judeo-cristiana, en la versión desteocratizadora blochiana, constituye un momento nada desdeñable de la razón práctica y de la utopía concreta, por la que él aboga, y una crítica de la razón instrumental y del nihilismo. Uno de los problemas con que se enfrenta Bloch es el de los fines y la meta de la acción humana y de la historia, que no es otro que la pregunta por el sentido. Se trata de profundizar en la relación entre la negatividad del momento presente y la exigencia de un futuro que colme las carencias actuales de forma total y definitiva. ¿Dónde puede descubrirse elsentidoúltimo: en la realidad presente, en la totalidad de lo dado, en un supuesto fundamento trascendente personal o, más bien, en un «trascender sin trascendencia» hacia unrealultimum,hacia una meta intencional todavía oculta? Esta es la pregunta que persigue a Bloch y a la que intenta dar respuesta en su magna obra.

En la base de tal interrogación se encuentra su concepción utópica del ser humano como homo absconditus y conciencia anticipadora y del mundo entendido comolaboratorium possibilis salutis,en clara contraposición a otras concepciones antropológicas como las de Freud, Jung y Adler, de una parte, o las de Scheler y Plessner, de otra7.

Nuestro estudio se estructura de la siguiente forma. En los tres primeros capítulos nos ocuparemos, a modo de aproximación gradual, del itinerario intelectual de Bloch y de las influencias más significativas en su pensamiento, de las grandes líneas que configuran su filosofía de la esperanza y de su filosofía de la religión. En Bloch se hace realidad la afirmación de Fichte: el tipo de filosofía que se hace depende del tipo de ser humano que se es. Biografía y filosofía, pensamiento y personalidad, teoría y praxis, forman en él una unidad indisoluble. Recurriendo a una imagen bíblica, tan presente en su obra, bien puede afirmarse que su vida, que fue un permanenteéxodo,una experiencia de itinerancia, hacia la tierra de la promesa, está en correspondencia directa con su filosofía delno-ser-todavíaen busca de la «patria de la identidad» o delnovum ultimun.Entre las influencias más significativas nos referiremos a la dialéctica hegeliana, interpretada materialistamente; al marxismo, del que acentúa sucorriente cálida,y a la tradición judeo-cristiana (cap. 1). De la filosofía de la esperanza nos fijaremos en algunas de sus principales categorías:utopía concreta,como contrapuesta a utopíaabstracta;docta spesen contraposición a confianza ciega («la razón no puede prosperar sin esperanza, ni la esperanza puede expresarse sin razón», asevera aforísticamente); no ser todavía y posibilidad ymateria(cap. 2). De su filosofía de la religión subrayaremos, junto a la crítica, su teoría sobre la herencia (cap. 3), que es una desus importantes aportaciones y que nos dará entrada alcorpuscentral del estudio.

Los tres capítulos siguientes (4, 5, 6) son una exposición sistemática de la lectura que hace Bloch de los componentes escatológicos y mesiánico-revolucionarios de la tradición judeo-cristiana, tal como son recogidos, o secuestrados, en la Biblia y en otras fuentes judías. Son aspectos —con frecuencia descuidados por la ortodoxia religiosa—, cuya centralidad en el pensamiento y praxis bíblicos ha sabido captar Bloch mejor que los propios teólogos y exegetas bíblicos. Expondremos, primero, los presupuestos y los criterios que le sirven de guía en la interpretación, llamada por él «herética», de la Biblia (cap. 4). Nos ocuparemos, a continuación, de algunas de las tradiciones veterotestamentarias que constituyen, para nuestro autor, el hilo rojo de la emancipación humana y del reino de la libertad y que pueden ser heredadas dialécticamente por el marxismo: del “seréis como dios”del Génesis a la protesta anti-teocrática de Job (cap. 5). Estudiaremos, después, la cristología antiteísta de Bloch, prestando atención especial a su análisis del título «Hijo del hombre», el de más densidad escatológica y en el que se dan cita las corrientes veterotestamentarias subversivas antes expuestas (la serpiente del paraíso, la lucha de Job contra Dios, el éxodo, la ética universalista de los profetas y el vengador del «Prometeo hebreo») (cap. 6).

Los dos capítulos siguientes (7 y 8) intentan analizar la reconstrucción blochiana de la historia de la Iglesia y de algunos pensadores cristianos, siempre en referencia a ese núcleo central del cristianismo que es la escatología, a su traducción en la praxis histórica y a su contribución —positiva o negativa— a la utopía concreta. Son de destacar aquí, de manera especial, de una parte, la dura crítica lanzada contra la Reforma protestante y su principal inspirador, Martín Lutero (cap. 7) y, de otra, la simpatía hacia —el máximo representante de la izquierda radical de dicha Reforma, Thomas Müntzer. El interés de Bloch por el líder anabaptista del siglo XVI radica en haber rescatado su figura de las tergiversaciones que sufrió a manos de la historiografía protestante ortodoxa y en haber sabido descubrir, en Müntzer, la relación entre teología y revolución, superando las concepciones economicistas subyacentes a una parte de la historiografía marxista sobre dicho personaje. Dada la importancia que Bloch concede a Müntzer y el significativo papel que le atribuye en su reconstrucción del cristianismo revolucionario, le dedicamos un extenso capítulo (el 8).

El capítulo 9 aborda una cuestión central en la filosofía blochiana de la esperanza, que resulta, a su vez, ineludible en nuestro trabajo: la muerte. A Bloch le cabe el mérito de ser uno de los filósofos marxistas que con más honestidad y rigor filosófico ha planteado este problema. Aquí nos ocuparemos de lo específico de dicho planteamiento y de las diferentes respuestas por él aportadas. Nuevamente nos encontraremos con la simpatía blochiana hacia la respuesta bíblica, en la que, aun sin compartirla, descubre elementos de gran significación utópica. Dedicaremos el capítulo 10 a la influencia ejercida por Bloch en la teología actual, centrándonos preferentemente en laTeología de la esperanzade Jürgen Moltmann, donde pueden apreciarse de manera más acusada las huellas de la filosofía de la esperanza y del marxismo cálido. Atenderemos tanto a los puntos de encuentro como a los de desencuentro entre el filósofo y el teólogo, corrigiendo las apresuradas identificaciones que entre ambos se han hecho. Terminaremos, en fin, con un capítulo conclusivo donde, además de recapitular lo expuesto, prestaremos atención a algunos puntos discutidos y discutibles de Bloch.

1Cf. G. W. F. Hegel,El concepto de religión, Madrid 1981, 95: «La Ilustración destruye de esta forma el contenido religioso y empobrece totalmente su contenido»; íd.,Fenomenología del Espíritu, México 1973, 324. Este tema ha sido abordado por R. Mate, para quien «no parece que la Ilustración lleve a cabo su proyecto emancipador si relega lo que significa religión (símbolos y tradición) a lo privado»,Modernidad, religión, razón, Barcelona 1986, 123.

2MEGA I, 1, 175.

3Cf. H. Gollwitzer,Crítica marxista de la religión,Barcelona 1971.

4Son expresiones de E. Bloch en su contribución a la obra colectivaÜber Walter Benjamin,Frankfurt am Main 1968, 16 s.

5J. B. Metz,La fe, en la historia y la sociedad, Madrid 1979, 178.

6E. Bloch, AC, 21 y 23.

7«Se ha dicho, y no resulta difícil creerlo, que entre las aportaciones de Bloch que han de quedar, una de ellas es esa fenomenología de los sueños diurnos con que se abreEl principio esperanza, y sobre todo el descubrimiento de la conciencia anticipadora en su función de aprisionar elnondum qua nondum, J. Pérez del Corral, “Homo absconditus. La antropología de Ernst Bloch”, en J. de Sahagún Lucas (dir.),Antropologías del siglo XX,Salamanca 1976, 235.

1. Itinerario intelectual de Bloch y principales influencias en su pensamiento1

1. Vida y escritos

Bloch ha sido considerado un «pensador de la época». Pero, siendo más precisos, habría que considerarlo no sólo pensador de su época, sino también de lo que se sale de ella. Desde muy pronto tiende a ser de un modo distinto y consigue transformar la vida a través de múltiples figuras y símbolos tomados de la vida cotidiana y de la creación artística. Nace en Ludwigshafen am Rhein en 1885 en el seno de una familia judía y su formación intelectual coincide con la reacción neorromántica contra el positivismo. Estudia filosofía en Würzburgo y Múnich. El primer contacto con la obra de Hegello tiene durante su época estudiantil en la biblioteca del castillo de Mannheim. En ese tiempo se acerca también al mundo de la música, tan presente en toda su producción escrita.En 1908 obtiene el doctorado en filosofía con una tesis sobre el filósofo kantiano Rickert:Kritische Erörterungen über Rickert und das Problem der modernen Erkenntnistheorie,trabajo no incluido en sus obras completas. En la propuesta de una teoría utópica del conocimiento que desarrolla aquí se encuentra ya el germen de su pensamiento ulterior.

Pasa los tres años posteriores a la defensa de su tesis doctoral en Berlín, donde entra en contacto con G. Simmel, de cuyo seminario formó parte junto con G. Lukács, M. Buber, A. Schweitzer y B. Groenthayseu. Pero no tarda en distanciarse por el nacionalismo belicoso de su maestro. La ruptura definitiva entre ambos se produce en 1914, a través de una carta en que Bloch le dice: «Toda la vida ha estado usted esquivando la verdad, como si la viese, y ahora encuentra usted lo absoluto en la trinchera. ¡No, eso no!»2.

Vive más tarde en Heidelberg,donde se asocia al círculo de Max Weber, del que también formaban parte Jaspers, Radbruch, Lukács y Margarita Sussmann. Quizá lo más destacable y relevante de este círculo sea su amistad con Lukács. Ambos «constituyeron el centro, el fermento y el cisma del grupo»3. Las dos almas gemelas inician, a partir de ese momento, una andadura común bajo la guía filosófica de Hegel, que se traduce en tomas de posición conjuntas ante la situación bélica y se refleja en las obras de ambos. A nadie se le oculta la influencia ejercida por Bloch en el libro de LukácsHistoria y consciencia de clase,aparecido en 1923.Ambos filósofos, sin embargo, se distancian con el paso del tiempo y siguen caminos distintos.

Quienes conocen al filósofo de la utopía en esos años, maestros y compañeros, le caracterizan con expresiones que reflejan su peculiaridad humana y filosófica y su extraña vinculación con la religión: «héroe luciferino» le llama M. Scheler; «lleno de Dios» dice de él Max Weber; «judío apocalíptico catolizante», según Honigsheim; «mágica figura de fantástica fascinación» afirma M. Sussmann4.

Se opuso abiertamente al entusiasmo bélico del que fueron presa algunos intelectuales al estallar la Primera Guerra Mundial. Como pacifista convencido prefirió el exilio en Suiza a la Alemania en guerra, negándose así a incorporarse a filas. En Suiza concluye la redacción de su primera obra mayor,Espíritu de la utopía,publicada en 19185. Estamos en pleno período expresionista. En ella se encuentran ya diseñadas las ideas fundamentales que tendrán un desarrollo más amplio en su vasta producción filosófica de las décadas siguientes. Son las primeras piedras de su filosofía utópica que irá construyendo ininterrumpidamente durante casi sesenta años. El tema de la obra: la música, a la que considera la más utópica de todas las artes. El hilo conductor: la utopía, lo no-devenido: «Nada está concluso, nada está ya cerrado, nada es perfecto»6.

EnEspíritu de la utopíaestán presentes ya las dos fuentes de inspiración que jalonan su filosofía: la religión en clave apocalíptica y el marxismo, «unidos en la voluntad hacia el reino»; entre ambos «discurren todos los afluentes hacia su definitivo gran sistema: el alma, el Mesías, el apocalipsis, que representa el acto de despertar en la totalidad»7.El reino constituye la meta; pero no el reino de Dios de la religión bíblica, sino el reino sin Dios de su lectura desteocratizadora de la Biblia. La obra se cierra con un original capítulo titulado «Karl Marx, la muerte y el apocalipsis», cuyas palabras finales son las siguientes: «Tan sólo los malos subsisten en virtud de su Dios, pero por lo que se refiere a los justos, ahí es Dios quien existe en virtud de ellos, y a sus manos se les ha confiado la santificación del nombre, la misma mención de Dios, que en nosotros remueve e impulsa, cual vislumbrada meta, oscurísima pregunta, exaltada interioridad: a las manos de nuestra filosofía suplicadora de Dios y a las manos de la verdad como oración».

La continuidad y el avance entre esta obra y las siguientes se ponen de manifiesto en la nota redactada por Bloch en 1963 e incorporada al final de la edición de 1964: «Su revolucionario romanticismo encuentra (como la monografía dedicada a Thomas Müntzer) su medida y su determinación enEl principio esperanzay en las obras siguientes. Entonces es cuando se determina lo específico delEspíritu de la utopía, que confía expresamente tanto en el mal como en la salvación: la gnosis revolucionaria»8.

El pensamiento blochiano es un pensamiento situado; nace de la experiencia, intelectualmente mediada, del apogeo y ocaso de Europa y del mundo occidental en general como potencia político-militar, económica y cultural. Al igual que todos los pensadores de su época, Bloch vive la experiencia de una negatividad profunda, de una crisis que afecta no sólo a un determinado momento histórico, sino a la civilización entera.