12,99 €

Mehr erfahren.

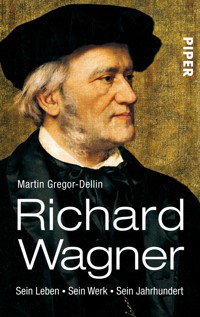

- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Martin Gregor-Dellin, einer der profiliertesten Kenner Richard Wagners gibt in dieser fundierten und fesselnden Biografie Auskunft über das Leben und Wirken des Musikgenies, über die Menschen, die ihn prägten und die er prägte, über die Stationen seines Schaffens, über seine Zeit, die er maßgeblich beeinflusste, und über seine unvergänglichen Werke.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

Mehr über unsere Autoren und Bücher:www.piper.de Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe 1. Auflage Februar 2013 ISBN 978-3-492-95991-9 © 1980 Piper Verlag GmbH, München Umschlaggestaltung: semper smile, München Umschlagabbildung: De Agostini / Getty Images Datenkonvertierung: CPI – Clausen & Bosse, Leck

VORSPIEL: 1813–1821

Alain Robbe-Grillet: »Im Endeffekt ist nichts phantastischer als die Genauigkeit.«

Die Alpträume von 1813

Am 22. Mai 1813, es war ein Sonnabend, schrieb Goethe in Teplitz ein Gedicht, das Generationen als Kinderschreck dienen sollte: »Die wandelnde Glocke«. Die Ballade erzählt von einem Kind, das sich nie zur Kirche bequemen will, sondern ins Feld entwischt. Die Mutter warnt, die Glocke werde das Kind holen, das Kind dagegen glaubt, die Mutter habe gefackelt, doch welch ein Schreck: die Glocke kommt gewackelt! Das Kind läuft wie im Traum und fürchtet, die Glocke werde es zudecken; da kehrt es im letzten Augenblick um, Rettung, aber der Schock bleibt fürs Leben. So verursachte der große Alte, der das vom Krieg bedrohte, unsichere Weimar verlassen hatte, noch lange den Kindern Alpdrücken, als hätten sie das in einer Welt voll läutender Sturmglocken nötig gehabt.

Leipzig, am 22. Mai 1813. Ein Kriegskind wurde geboren. Und wäre es nicht dieser Ort, nicht diese Konstellation von Zeit und Umständen, man könnte über Ahnen und Eltern kurz zum Tage übergehen, dem Kind seinen Namen geben und die gewöhnlich ereignislosen ersten drei bis vier Jahre, von denen der Mensch ohnehin keine Erinnerung hat, rasch hinter sich bringen. Nicht so hier. Denn dieses Leben, das Leben Richard Wagners, verlief nicht neben der Geschichte her, sondern war von Anfang an so sehr in sie verflochten, daß man die Wechselwirkungen genau verfolgen muß, als sei Wagners Lebensdrama das Drama des Jahrhunderts. Leicht hat es der Musiker, der die auf Riesenmaße angelegte Erzählung mit einem Orchestervorspiel eröffnen dürfte, in dem alle Motive der Zeit und der Figur miteinander verwoben wären: Aufschwünge und Schrecken, Erhabenes und Haarsträubendes, dröhnende Turbulenz und Oasen selbstergriffener Stille, Geist und Geld, Leiden, Größe und Getöse. Von nichts verschont, in alles verwickelt, wurde Richard Wagner zur umstrittensten Vielgenanntheit, verrätselt wie das Jahrhundert, das die Voraussetzungen unserer eignen Katastrophen enthält. Vorhang auf, Ausfahrt – doch welche Reise erwartet uns?

Niemals folgen dem Sturm Meeresstille und glückliche Fahrt, die Nebel teilen sich selten, Pulverdampf, von Leipzig über Solferino bis Sedan. Das Spiel beginnt, und schon Getümmel, voller Einsatz, Zeitorchester, aus dem sich die Kantilenen erst dem suchenden Ohr abheben. Daher ist Genauigkeit im Hinhören alles, und Aushalten bei Gewitter.

Es begann mit einer Kanonade, an der halb Europa beteiligt war. Unweit Wagners Geburtsstadt lieferten sich Russen, Kosaken und Baschkiren, Preußen und Sachsen, Hessen, Badenser und Württemberger, Österreicher und Ungarn, Schweden und Franzosen die blutigsten Kämpfe, die seit dem Dreißigjährigen und dem Siebenjährigen Krieg auf deutschem Boden getobt hatten. Der Schlachtenlärm, der eine Epoche beenden und eine andre einleiten sollte, klingt aus der Ferne wie der Paukenwirbel einer Siegessymphonie, in der die Hoffnungen der Völker mitschwingen. Aber die Geburtshelfer des Neuen ähnelten den geschminkten Gerippen eines mittelalterlichen Mysterienspiels. Leipzig schloß nachts seine Tore.

Die Stadt an Pleiße, Parthe und Elster hatte seit den Studienjahren Goethes einen wirtschaftlichen Aufschwung erlebt, der die Einwohnerzahl von zwanzigtausend auf über dreißigtausend nach der Jahrhundertwende hatte ansteigen lassen. Es waren vorwiegend Lutheraner; unter den Minderheiten hielten sich Reformierte, Katholiken und Juden die Waage. 1770 hatte man auf den Festungswällen der Stadt Promenaden angelegt, 1784 die Wälle ganz abgetragen und den Stadtgraben in einen Park verwandelt. Die Vororte rückten näher heran, aber die vier Tore wurden noch immer bewacht wie zu Goethes Tagen, als Wagners Großvater Gottlob Friedrich Steuereinnehmer am Ranstädter Tor gewesen war. Im Inneren lagen, um Markt und Rathausplatz gruppiert, das Peters-, das Ranstädter, das Grimmaische und das Hallische Viertel, in denen noch weit bis ins 19. Jahrhundert die altertümlichen, mit Erkern und Ziergiebeln geschmückten Häuser und die für das alte Leipzig charakteristischen Handelshöfe mit ihren Durchgängen und Lauben erhalten blieben. Richard Wagners Geburtshaus, der Rot und Weiße Löwe auf dem Brühl mit dem hingelagerten Löwen über dem Eingang, wurde erst 1886 wegen Baufälligkeit abgerissen.

Die Leipziger, für Vergnüglichkeit und Mutterwitz bekannt, sprachen einen gemäßigten sächsischen Dialekt, den sie als das eigentliche Hochdeutsch empfanden – was sie noch den hessischen Fremdling Johann Wolfgang Goethe hatten spüren lassen. Das Sächseln außerhalb der Gassen beschränkte sich auf eine nicht unmelodische, die scharfen Konsonanten allerdings zur Erheiterung der Ausländer unvermeidlich aufweichende Aussprache. Auguste Renoir, der Wagner 1882 in Palermo porträtierte, erzählt über die kuriosen Gespräche bei dieser Begegnung, Wagner habe unter vielen »Ah!« und »Oh!« stets »gontent«, »gomment« und »un beu« gesagt1. Und das war es auch schon: sein Sächseln hielt sich in Grenzen.

Leipzig hatte einmal als Pflegestätte vorbildlicher Umgangs- und Bühnensprache gegolten, mit einem ehrgeizigen Drang nach höherer und feinerer Lebensart, galantem Stil, kurz: nach Kunst, und man hielt sich noch etwas darauf zugute, daß Sprachmeister Gottsched und der Fabeldichter und Tugendlehrer Gellen, der das literarische Gewissen der hübschen und gescheiten Neuberin gewesen war, die Stadt zu einem Hort des vorklassischen kulturellen Lebens gemacht hatten. Viel war dahin, und 1806 in Dunst zergangen auch das Reich, aber das Gefühl, in der Mitte zu leben, war als solides Selbstbewußtsein der Bürger geblieben.

Man huldigte einem liberalen Rationalismus in Kirche und Staat, zog den Kopf ein, wenn es brenzlig wurde, paßte sich den Zeiten an und hängte, sofern merkantile Interessen dies geboten, auch gelegentlich offen die Fahne nach dem Wind. Im 18. Jahrhundert war ein Teil des deutschen Binnenhandels leider an Frankfurt am Main verlorengegangen. Den Verlust ganz aufzuholen, das Handelsmonopol wiederzugewinnen waren weniger die europäischen Wirren und Kriege hinderlich als die zahllosen innerdeutschen Zollschranken, weshalb man auf eine Neuordnung der deutschen Länder auch hier dringlich hoffte. Die Messen, denen Leipzig seinen Ruf als Handelsstadt verdankte, fanden noch dreimal jährlich statt: zu Neujahr, Ostern und Michaelis. Gemessen an der Höhe des Umsatzes nahmen Bücher und Musikalien, nach Woll- und Pelzwaren, schon den dritten Rang ein. Verlagswesen, Buchhandel und Druckgewerbe gediehen. Die Leipziger verstanden es, Zeitschriften herauszugeben und seit der Neuberin auch Theater zu spielen.

So hatte seit dem Siebenjährigen Krieg, als Leipzig von 1756 bis 1763 über fünfzehn Millionen Taler Kontributionen an Preußen entrichten mußte, nichts mehr den Aufschwung von Handel und Handwerk, Kunst und Musik ernstlich zu stören vermocht, nicht einmal die französische Besetzung von 1806, als Napoleon I. Preußen besiegt hatte und die Leipziger ihn auf der Höhe seines Ruhms bestaunen durften; sie kauften gelassen die beschlagnahmten englischen Waren für sieben Millionen Franken los und erfreuten sich als RheinbundDeutsche fortan der stärker besuchten Messen. Aber Sicherheit bedeutete das nicht. Sachsen lag nur gleichsam im Zentrum des Taifuns, das europäische Gleichgewicht konnte jederzeit ins Wanken geraten, und die von Napoleon verhängte Kontinentalsperre hat nicht nur England wirtschaftlich geschadet.

Die Auswirkungen des napoleonischen Zeitalters in den besetzten oder unterworfenen Ländern waren höchst zwiespältig. Die Errungenschaften und Ideen der Französischen Revolution, die der Empereur übernommen, weitergetragen und überall eingepflanzt hatte, waren nirgendwo mehr ganz rückgängig zu machen; durch seine Land-, Gesellschafts- und Rechtsreformen hat er die Entwicklung der kontinentalen Staaten zweifellos befördert, wie er sie andrerseits durch seine Kriege und deren Lasten und Folgen langsam ruinierte. Der Verzug, in den die mitteleuropäischen Länder mit ihren ungeheuren Menschenverlusten – insgesamt zwei Millionen Tote – und ihren zerrütteten Finanzen gegenüber England und Nordamerika gerieten, ist bis zu den Gründerjahren, als sich die Erwartungen des Bürgertums in den Erträgen einiger weniger erfüllten, nicht wieder aufgeholt worden.

Leipzig bekam die Kriegsnot zum erstenmal 1809 zu spüren, als die Kämpfe wieder ausbrachen und die Stadt erst von den Österreichern, dann von einem Korps Braunschweiger besetzt wurde, das Abgaben forderte. Im benachbarten und seit seiner Niederwerfung einigermaßen verschonten Preußen herrschte indessen keineswegs Friedhofsruhe, so daß sich die Hoffnungen der deutschen Patrioten auf ein Ende all der Schrecken nach Norden wandten. Die Reformen der Staatsverwaltung, der Städteordnung und des Agrarwesens durch den Freiherrn vom Stein, die Neuordnung des Unterrichtswesens durch Wilhelm von Humboldt, die Umbildung der Heeresverfassung und Einführung der Wehrpflicht durch Scharnhorst waren geeignet, einen inneren Wandel einzuleiten, der, wenn die Stunde der Erhebung gegen den Tyrannen schlug, »zur Befreiung Deutschlands für Deutsche«, wie die Losung hieß, zu einer nationalen und gesellschaftlichen Erneuerung hätte führen können, wenn keines der beiden Ziele verraten wurde – und wenn es dazu über die Grenzen Preußens hinaus genügend Voraussetzungen gegeben hätte. Es ist wahr, daß der Verlust der politischen Selbständigkeit unter Napoleon und die Aufbruchsstimmung der Befreiungskriege ein politisches Nationalgefühl der Deutschen geweckt haben. Dieses Nationalgefühl der ausgehenden Goethezeit und Spätromantik erblickte die Verwirklichung der Humanitätsideale nicht in der bürgerlichen Gesellschaft, sondern in der Nation. Zur Nation aber gehört Staat, und dieser war nicht vorhanden. Daher galt Schillers Distichon weiter: »Zur Nation euch zu bilden, ihr hofft es, Deutsche, vergebens. / Bildet, ihr könnt es, dafür freier zu Menschen euch aus.« Wie unlösbar die Quadratur des Kreises Nation-Staat-Gesellschaft-Humanität im 19. Jahrhundert war, sollte kein andrer als Richard Wagner in allen Stationen seines Lebens an sich erfahren. Es bestimmte seine Schriften, die jedesmal auf eine falsch gestellte Frage eine richtige Antwort zu geben versuchten.

In die Befreiungskriege zogen die Deutschen unvorbereitet, trotz der Reden ihrer Philosophen an die Nation, trotz der patriotischen Verse ihrer Dichter. Die dumpfe Furcht vor Enttäuschung, genährt von den auch in Preußen unübersehbaren Halbheiten und Rückschlägen, war der eigentliche Alptraum dieser Jahre und beherrschte die Gemüter wohl mehr, als die schriftlichen Zeugnisse verraten; sie klingt noch aus den Schlachtgesängen, die so beschwörend waren, und erklärt wohl auch, warum viele bedeutende Geister mit Reserve und Skepsis abseits standen. Zudem stach von dem Regenerationsprozeß des preußischen Staates die Lethargie des schwerfälligen Reiches im Südosten allzusehr ab. Der österreichische Staatskanzler Metternich schwankte, zögerte und taktierte noch bis kurz vor Napoleons Untergang; es war seine Weise, in Europa virtuos Konflikte zu lösen, indem er sie sich selbst überließ. Er mißtraute dem schwachen, pathologisch eitlen Zaren Alexander von Rußland ebenso wie dem französischen Kaiser und brachte seine Selbständigkeit dadurch zum Ausdruck, daß er Entscheidungen abwartete, die immer dem zugute kamen, der sich zurückhielt. Sie fielen in Rußland, mit dem abenteuerlichen Winterfeldzug Napoleons.

Im Mai 1812 zog Napoleon noch einmal als Triumphator durch Deutschland. Eine Stadt wie Leipzig glich plötzlich einem Heerlager und konnte die Lasten kaum tragen. Österreich, von Geldentwertung heimgesucht, wahrte Metternich'sche Ruhe. Am 15. September brannte Moskau, und dies war die Wende. Die Konvention von Tauroggen, mit der General Yorck am 30. Dezember das preußische Hilfskorps neutralisierte, veränderte die militärische Lage im Norden und bereitete die Erhebung Preußens vor. Am 15. März 1813 erklärte Preußen Napoleon den Krieg, und zwei Tage später erließ der König Friedrich Wilhelm den von Staatsrat von Hippel verfaßten Aufruf »An mein Volk«, den Wagner noch in späten Tagen gerührt wieder vornahm und Cosima vorlas. Sachsen stand auf der falschen Seite. Die Lützower formierten sich zur wilden verwegenen Jagd, die in Theodor Körners Gedicht und Webers Vertonung fortlebte. Zwar gelang es Napoleon noch einmal, ein Heer von annähernd 200000 Mann heranzuführen, aber die Legende seiner Unbesiegbarkeit war zerstört. Noch im März kam es bei Möckern zur ersten Schlacht. Seitdem lösten sich Sieg und Niederlage des Kaisers ab. Am 31. März wurde Leipzig von Kosaken besetzt, die aber, bis auf geringe Kontingente, am 30. April wieder abzogen, worauf am 2. Mai, nach der Schlacht bei Lützen, ein Korps Franzosen unter General Lauriston einrückte und die Stadt bis zur Völkerschlacht im Herbst besetzt hielt.

Indessen waren am 26. April die verbündeten Herrscher Friedrich Wilhelm von Preußen und Zar Alexander von Rußland in Dresden eingezogen, einer Stadt von etwas mehr als 40000 Einwohnern, in der es auch nach der Flucht des sächsischen Königs sehr lebhaft zuging. Das Hoftheater gab abends »Minna von Barnhelm, oder das Soldatenglück«, wobei der Maler, Schauspieler und Schriftsteller Ludwig Geyer, engster Hausfreund der Leipziger Familie Wagner, in der Rolle des Wirts zu gefallen wußte. Er hätte gern den ältesten und ihm anvertrauten Sohn des Polizeiaktuars Friedrich Wagner, Albert, der gerade als Meißner Tertianer konfirmiert worden war, nach Leipzig zu seinen Eltern gebracht, aber die Kriegswirren verhinderten es. Jeden Tag konnte es auf Sachsens Feldern zu einem neuen Gemetzel kommen, die Armeen stellten und belauerten sich, und am 20. und 21. Mai fielen sie bei Bautzen übereinander her. Napoleon errang einen Pyrrhus-Sieg, er verlor 25000 Mann und hatte nichts gewonnen. Der Kanonendonner verhallte, der Pulverdampf verzog sich, eine Entscheidung zwischen den gewaltig massierten Heeren schien unmittelbar bevorzustehen, da legten die Erinnyen eine Atempause ein und ließen den Parzen den Vortritt: Im Haus auf dem Brühl in Leipzig setzten bei Johanna Rosine Wagner, die bereits im fünfunddreißigsten Lebensjahr stand, die Wehen ein.

Wilhelm Richard Wagner kam am 22. Mai im Judenviertel einer französisch besetzten Stadt zur Welt. Er war das neunte Kind Friedrich Wagners2. Der Bruder Albert, vierzehnjährig, befand sich in Meißen; die Kinder Rosalie, Julius, Luise, Klara, Ottilie und Theresia hatten die Eltern bei sich in Leipzig behalten. Theresia, Richards nächstälteste Schwester, die er stets aufzuzählen vergaß, überlebte das vierte Lebensjahr nicht, sie starb 1814. Der 1801 geborene Gustav war schon mit drei Jahren gestorben. Angesichts der damaligen Kindersterblichkeit war die Familie erstaunlich verschont geblieben, was auf einen gediegenen, in bescheidenen Grenzen wohlversorgten Beamtenhaushalt schließen läßt. Aus allen Kindern ist im bürgerlichen Sinne etwas geworden, bis auf Julius, dem es offenbar an Energie und Charakterfestigkeit fehlte3. Daß die Heimsuchungen des Jahres 1813 für die Familie nicht geradezu katastrophale Folgen hatten, ist nur einem einzigen Mann zu verdanken: Ludwig Geyer, und der war noch in Dresden.

Zu Richards Taufe kam es vorerst nicht – in seiner Autobiographie hat er sich geirrt. Vielleicht waren die Paten nicht erreichbar, oder der Polizeiaktuar und erste Anwärter auf die Stelle des Polizeidirektors hatte bei der unruhigen Lage, den häufigen Zwischenfällen mit den Besatzungssoldaten und einer wachsenden Kriegskriminalität alle Hände voll zu tun und andres im Kopf, als Familienfeiern auszurichten. Man wartete den Waffenstillstand ab, der am 4. Juni geschlossen wurde, und zog aus der ungemütlich gewordenen Stadt hinaus in das anmutige und ein wenig höher gelegene Stötteritz, um das sich dann konzentrisch die Leipziger Völkerschlacht entwickelte, in der Napoleon den strategischen Vorteil der inneren Linie besaß. Hier also, im Südosten der Stadt, verbrachte Richard die ersten Wochen seines Lebens, die Mutter in beständiger Sorge um die Kinder und den Mann, der zwischen Stötteritz, dem Brühl und dem Polizeiamt hin und her eilte. Am 17. Juni traf ihn E. T. A. Hoffmann, der seit dem Tag nach Richards Geburt im nahegelegenen Neuen Schauspielhaus die Kapellmeisterstelle innehatte, in der Grünen Linde in Leipzig und notierte in seinem Tagebuch, Aktuarius Wagner sei ein exotischer Mensch, der Opitz, Iffland und andere kopiere, und zwar mit Geist. Er scheine auch der besseren Schule anzuhängen, »un poco exaltato« durch den Genuß vielen Rums. Rum war gut gegen Pest und Cholera, Friedrich Wagner lebte gefährlich. Am nächsten Tag feierte er in Stötteritz bei guter Gesundheit seinen 43. Geburtstag, der sein letzter sein sollte.

Es ist nicht ausgemacht, ob man sich in Stötteritz wirklich sicher fühlte: Ludwig Geyer jedenfalls drängte die Wagners, zu ihm ins ruhige Teplitz zu kommen, wenn er schon nicht an den »angenehmen Sommerbeschäftigungen in dem lieblichen Stötteritz« teilnehmen könne. Der Dresdner Zweig der Seconda'schen Theatertruppe, in der Geyer mitwirkte, hatte sich für das böhmische Teplitz entschieden, nachdem Napoleon, der die Landeshauptstadt wieder besetzt hielt, dort noch einmal den Prunk französischer Theaterabende und Festivitäten entfaltet und das einheimische Kunstleben dadurch zum Erliegen gebracht hatte. »Napoleon hat Sachsen zu einem Paradies umzuschaffen versprochen«, schrieb der schlagfertige und gescheite Geyer seinen Leipziger Freunden, »die Aussicht ist wahrhaft vortrefflich, bis aufs Hemde sind wir beinahe ausgezogen, und die Erfüllung des Versprechens wird uns ganz in den Zustand der Unschuld zurückführen.«

Aber der Stern des Korsen war unaufhaltsam im Sinken begriffen. Spanien stand in Aufruhr, das Expeditionskorps Wellingtons zwang die Franzosen zum Rückzug aus dem besetzten Land, Goya schilderte in düsteren Allegorien die Greuel des Krieges. Am 21. Juni verhalf General Wellington bei Vitoria den Spaniern zum Siege, eine schwere Niederlage für den Kaiser an diesem Ende seines Reiches. Seine Betriebsamkeit war noch einmal aufs äußerste angestachelt. In Dresden hielt es ihn nicht mehr, er begab sich im Juli zu einer Revue nach Leipzig, wo er im Thomé'schen Haus am Rathausplatz Quartier nahm. Dieses Haus, das. Goethe als Apels Haus in Erinnerung behielt, war in den Besitz eines Kammerkommissars übergegangen, dessen unverheiratete Tochter, Jeannette Thomé, es nun verwaltete und für Staatsbesuche bereitstellte. Es besaß prachtvolle Wohnräume und einen Saal im hinteren Gebäudeteil, der sowohl für Liebhaberaufführungen von Theaterzirkeln wie für Konzerte jenes Musikvereins benutzt worden war, den 1781 das alte Gewandhaus aufgenommen hatte. Jeannette Thomé war mit den Wagners befreundet, besonders mit der jüngeren Schwester des Polizeiaktuars, Friederike, die bei ihr wohnte, und so konnte es nicht ausbleiben, daß der kleine Richard eines Tages die berühmte Zimmerflucht kennenlernte, in der noch 1809 Exkönig Jerome von Westfalen residiert hatte und nun noch einmal Napoleon Hof hielt, um eine Macht zu demonstrieren, die er in Wahrheit nicht mehr besaß.

Mit dem Einzug des Korsen am Rathausplatz war auch für Wagners in Stötteritz das Los gefallen. Friedrich Wagner wurde zu dringenden Polizeigeschäften in die Stadt zurückberufen. Johanna Rosine fuhr im Juli ohne ihren Mann nach Teplitz, was erst nach hundert Jahren ans Licht kam und allerlei Spekulationen auslöste; man fand den Eintrag in der Fremdenliste des böhmischen Badeorts unter dem 21. Juli 1813. Eine bemerkenswerte Reise. Mit der Kutsche in derart unsicheren Zeiten sich quer durch die feindlichen Linien zu wagen, das war auch für eine couragierte Frau wie Johanna nichts Alltägliches. Zwar suchte sie fast alljährlich die warmen Bäder im Böhmischen auf, aber die strapaziöse und nicht ungefährliche Reise mitten im Kriegsjahr 1813 zu wagen, konnte doch nur bedeuten, daß Friedrich Wagner für Leipzig Schlimmes befürchtete und seine Frau nicht ungern in der Ferne wußte. Daß sie den zwei Monate alten Richard in der Obhut von Freunden oder bei der Schwägerin Friederike zurückgelassen haben sollte, ist gänzlich undenkbar. So schlief der Säugling schon im dritten Bett und ließ sich bei der Promenade durch den Kurpark fahren, während Ludwig Geyer die Sorgen und Bedenken Johannas zerstreute: Auch der Geheime Rat und Staatsminister von Goethe amüsiere sich ja in Teplitz, nehme den Krieg nicht so ernst und kümmere sich wenig um patriotische Aufgeregtheiten. Goethe war im April über Leipzig und Dresden nach Teplitz gekommen und verzeichnete in seinen Jahresheften die versammelte Prominenz, die der wandelnden Kriegsglocke entkommen war und sich in Schlachtenpausen erholte. Darunter waren Feldherren und Wissenschaftler, auch der Großherzog Karl August von Sachsen-Weimar, Maria Pawlowna, die Tochter des Zaren, und der Prinz Friedrich von Homburg. Man konferierte in Hotels, nahm Bäder und ging abends ins Theater, und hier sah Goethe höchst wahrscheinlich Ludwig Geyer als König in Schillers »Don Carlos«. Er wird sich des vielseitig begabten Mannes erinnert haben, als er später dessen Lustspiel »Der bethlehemitische Kindermord« zu lesen bekam und rühmend erwähnte. Am 2. August besuchte Goethe Außig, promenierte am Wasser und betrachtete in der Kirche die Mater dolorosa von Mengs, ein »unendlich schönes Bild«. Dem werden wir noch begegnen, wenn eines andren Blick darauf fällt.

Doch die sommerliche Ruhe war trügerisch. Der Waffenstillstand lief ab. Am 10. August verließ Goethe Teplitz und reiste über Dresden, wo er den Kaiser noch einmal sah, zurück ins Thüringische. Österreich erklärte am 11. August Napoleon den Krieg, und alle Fremden mußten Böhmen binnen achtundvierzig Stunden verlassen. Ludwig Geyer begab sich mit seiner Truppe nach Dresden. Frau Wagner packte eiligst die Koffer und reiste nach Leipzig zurück, wo am 16. August endlich Richards Taufe nachgeholt wurde. Sie fand in jener Thomaskirche statt, in der einst Johann Sebastian Bach die Orgel gespielt hatte. Die Taufpaten waren Oberhofgerichts- und Konsistorialrat Dr. Wilhelm Wiesand, der Kaufmann Adolf Träger, die Jungfer Juliane Schöffelin und die Jungfer Luise Mohl, welche beim Taufakt für die erkrankte Schöffel-Tochter eintrat. Außer Träger wurde von Richard Wagner niemand jemals wieder einer Erwähnung für würdig befunden, was den Verdacht nahelegt, daß evangelische Taufpaten von ihrer Pflicht schon damals nicht sehr viel hielten.

Kaum war die heilige Handlung vollzogen, da gingen am 22. August vor der Stadt Kanonenschüsse los: Salut für Napoleon, der bei Löwenberg in Schlesien eine Schlacht geschlagen hatte. Kurz darauf verlagerten sich die Kämpfe in die Gegend von Dresden. Blücher bereitete Macdonald an der Katzbach eine Niederlage. Bei Gadebusch fiel am 26. August der Dichter Theodor Körner. Am gleichen Tage schrieb Goethe, wieder in Thüringen, »Ich ging im Walde so für mich hin«, Christiane zu Ehren.

Als die Armeen näher an Leipzig heranrückten, bezog der sächsische König als Verbündeter Napoleons am 13. Oktober das Thomésche Haus. Am 16. Oktober setzte sich der rechte Flügel der böhmischen Armeen in Bewegung und eröffnete gegen neun Uhr ein so furchtbares Geschützfeuer, daß in der Stadt die Fensterscheiben zersprangen, worauf die Sturmkolonnen gegen die französischen Stellungen vorgingen. Der Gefechtslärm war noch in der Innenstadt zu hören. Für Wagners gab es jetzt kein Entkommen mehr. Der Polizeiaktuar war auf seinem Posten, die Kinder scharten sich mit der Mutter weinend um die Wiege des nicht ganz fünf Monate alten Richard.

Erst die Nacht machte dem mörderischen Kampf ein Ende, 20000 Tote und Verwundete blieben auf dem Schlachtfeld. Der darauf folgende Sonntag verlief verhältnismäßig ruhig. Da Napoleons Waffenstillstandsangebot keiner Antwort gewürdigt worden war, setzte der Kaiser am 18. Oktober die Schlacht trotz doppelter Übermacht des Gegners auf einer engeren Linie fort. Am 19. Oktober, Dienstagmorgen, begann der Sturm der Verbündeten auf die Vorstädte. Auf dem Brühl wurde Feueralarm gegeben. General Bertrand wich auf die Straße nach Weißenfels aus; das bedeutete Rückzug nach Süden und beinahe schon Napoleons Ende. Nur mit Mühe erreichte er, barhäuptig durch die Stadt sprengend, den Ranstädter Steinweg und entkam. General Bennigsen entschied den Angriff am Peterstor, die Elsterbrücke vor dem Ranstädter Tor wurde zu früh in die Luft gesprengt, so daß viele umkamen und die Verwirrung in der Stadt ihren Höhepunkt erreichte. König Friedrich August von Sachsen wurde aus dem Thomé'schen Haus in die Gefangenschaft geführt, seine Truppen waren mitten im Kampf zu den Preußen übergelaufen. Dann zogen Kronprinz Bernadotte von Schweden zum Grimmaischen, Graf Langeron zum Hallischen und Bennigsen zum Peterstor ein. Die in der Stadt befindlichen sächsischen, badischen und hessischen Truppen empfingen die Sieger mit klingendem Spiel. Als der Kronprinz von Schweden auf dem Markt vom Pferd gestiegen war, langten auch der Zar von Rußland und der König von Preußen an; eine halbe Stunde später ritt Kaiser Franz I. von Österreich zum Grimmaischen Tor herein. Die Umarmung der Monarchen fiel würdig und der Stunde angemessen aus; der Krieg war vielleicht entschieden, aber noch nicht beendet, und die sich verzögernde Verfolgung Napoleons sollte ihn unnötig verlängern. Die erste Unterredung der Sieger auf dem Leipziger Marktplatz wurde zur Geburtsstunde des Wiener Kongresses.

Wien feierte schon jetzt. Und es gehört ins Bild dieses Jahres, daß Ludwig van Beethoven seine kurioseste Komposition schrieb, die Wellingtons Sieg gewidmete »Schlacht bei Vittoria« für großes Orchester und Lärminstrumente, die er in zwei Wohltätigkeitskonzerten der Wiener Akademie im Dezember 1813 zur Aufführung brachte; der alte Salieri, der Lehrer Beethovens und Schuberts, leitete das Schlagwerk und die Kanonaden, Kapellmeister Hummel und der junge Meyerbeer bedienten die Trommeln, Ignaz Schuppanzigh saß am ersten Pult und der Komponist Louis Spohr unter den Geigern. Man hörte die Franzosen verlieren, es war ein höllisches Spektakel und wurde zu einem der größten öffentlichen Erfolge Beethovens.

Große Verstörung

Der Zusammenhang von Geschichte und Biographie ist der eines Bildhintergrunds zu einem Porträt, zuweilen auch mehr, wenn der Held sich einmischt, mitspielt und getroffen wird. Dies gilt freilich nicht für die historischen Ereignisse in der vorbewußten Phase des Kindes, die sich seiner Anschauung und Erfahrung entziehen und nur durch ihre Fernwirkungen und späten Folgen sein Geschick, sein Denken und Handeln mit beeinflussen. Auch Richard Wagner wußte nur, was man ihm erzählte; und Tante Friederike, der Onkel Adolf Wagner, die Geschwister, Jeannette Thomé, die Leipziger Lehrer und Freunde werden ihm die Mär seines Geburtsjahres, das sie in Zittern, Bangen und Hoffen verbracht hatten, öfter in schreienden Farben geschildert haben; als ihm lieb war. Aber was behält ein Kind davon? Wagner kam selten darauf zurück. Und dennoch gehören die Ereignisse des Jahres 1813 höchst unmittelbar zu dieser Erzählung. Sie haben auf andre, nicht nur zeitgeschichtlich relevante Weise mit Wagners Leben sehr viel zu tun, denn der Zustand, in dem sich seine Umgebung vom Tag seiner Geburt an bis in seine ersten Lebensjahre befand, die bedrohliche Nähe der Kriegshandlungen und die schreckliche Unruhe, die Familie und Freunde ergriff, haben tiefe Spuren hinterlassen in Wagners Gemüt.

Zunächst raubte der Krieg ihm den Vater. Die Spitäler Leipzigs waren überfüllt, in den Kirchen und Schulen drängten sich Kranke und Verwundete, vor den Toren verwesten die verendeten Pferde, die Leichen der Gefallenen waren noch nicht alle geborgen, die Stadt zeigte Spuren von Verwüstung, und unvermeidlich breiteten sich Seuchen und Epidemien unter der Bevölkerung aus. Friedrich Wagner, Hüter der Ordnung, durfte sich nicht schonen. Anfang November erkrankte der von Anstrengungen Geschwächte an Lazarett-Typhus, und am 23. November 1813, Richard war gerade ein halbes Jahr alt, erlag er der Krankheit. Was immer das Hin und Her der ersten Lebensmonate schon angerichtet hatte, jetzt drohte der Familie völlige Auflösung. Johanna stand fünfunddreißigjährig und schlecht versorgt in den unsichersten Zeiten allein da, oder doch beinah allein. Friedrich Wagner hatte nicht viel hinterlassen, nicht einmal ein Bild von sich. Richard kannte ihn gar nicht4. Die freigewordene Stelle der nächsten männlichen Bezugsperson nahm Ludwig Geyer ein, der den Rest seines Lebens der Erhaltung der Wagner'schen Familie und der Erziehung der Kinder widmete. Er hat sich für das Wohl der ihm Anvertrauten derart aufgeopfert, daß ihm in der weitläufigen Porträtgalerie dieses Lebensbuchs schon jetzt ein Ehrenplatz gebührt, den ihm auch Richard Wagner in Erinnerungen und Gesprächen immer einräumte.

Er nannte den Stiefvater zärtlich »unser Vater Geyer«. Wie Wagner in seiner Autobiographie »Mein Leben« erzählt, hatte der Schauspieler den Polizeiaktuar Friedrich Wagner auch zu dessen Lebzeiten als Hausfreund schon häufiger »im Schoß seiner Familie« zu vertreten gehabt, wenn dieser seine Abende im Theater verbrachte, »und es scheint, daß er oft die mit Recht oder Unrecht über Flatterhaftigkeit ihres Gatten klagende Hausmutter zu beschwichtigen hatte«5. Daß Geyer, nicht ganz neun Jahre jünger als der kunstliebende Polizeibeamte und Johanna fast gleichaltrig, dabei die Grenzen des Anstands überschritten und das Vertrauen seines Freundes mißbraucht haben sollte, ist wenig wahrscheinlich, sonst hätte Wagner seine Frau wohl niemals während der Kriegsnöte allein nach Teplitz reisen lassen. Die Freundschaft der beiden Männer blieb herzlich und ungetrübt bis zu Friedrich Wagners Tod.

Geyer eilte sofort herbei, um der geplagten Witwe zu helfen, er nahm »innigsten Anteil an dem Lose der zahlreichen Nachkommenschaft« seines Freundes. Er sorgte dafür, daß Albert bald wieder ins Internat nach Meißen kam, und Rosalie und Luise brachte er vorläufig bei ihm befreundeten Dresdner Familien unter. Ohne diesen Wohltäter hätte Johanna Wagner ihre Kinder wohl kaum durchgebracht.

Am Schwager Adolf, einem ernsthaften, aber glanzlosen und vom Erfolg nicht verwöhnten Gelehrten, Dichter und Übersetzer, fand sie wenig Unterstützung. Er war ein unpraktischer, etwas weltfremder Eigenbrötler, und E. T. A. Hoffmann, der ihn am 31. Dezember 1813 in Leipzig kennenlernte, meinte denn auch, Adolf Wagner sei ein gebildeter Mann, spreche 1700 Sprachen, »aber es will nicht recht passen«. In derselben Silvesternacht, in der Hoffmann, seinem Tagebuch zufolge, Adolf Wagner kennenlernte, vollendete er in seiner Wohnung in der Fleischergasse für die Phantasiestücke in Callots Manier den »Goldenen Topf«, Richards spätere Lieblingslektüre. Für diese Phantasiestücke hatte der Bayreuther Jean Paul am 24. November gerade erst ein Vorwort geschrieben, in dem es hieß, »daß wir noch bis diesen Augenblick auf den Mann harren der eine ächte Oper zugleich dichtet und setzt«. Das war auf E.T.A. Hoffmann gezielt. Hätte Adolf Wagner auch nur im Traum daran gedacht, daß es sich ausgerechnet sein eben geborener Neffe Richard zu Herzen nehmen könnte, ihn hätte das reine Entsetzen gepackt. Sein Vorurteil gegenüber der Opern-, Schauspieler- und Theaterwelt war unüberwindbar: »Es bedarf für den, der das Schauspielerwesen kennt, keine größere Erörterung darüber, wie sehr es den Menschen ausbrennt, aushöhlt und verflacht«, predigte er seinen lieben Verwandten. Dichten, ja – aber kein Kulissenduft. Daher war er auch von dem Dazwischentreten Ludwig Geyers nicht gerade beglückt. Er mißbilligte entschieden, daß die Kinder seines verstorbenen Bruders durch die Berührung mit der Welt des Theaters allzu früh gefährlichen Reizen ausgesetzt wurden, und deshalb widersetzte er sich der Bestimmung der Töchter für die Bühnenlaufbahn, solange es ging. Nur richtete er nichts aus. Ihm fehlten sowohl die Mittel, Johanna zu helfen und mitredend einzugreifen, wie auch Autorität und einleuchtende Gründe, einer engeren Verbindung der Schwägerin mit dem beliebten und bescheidenen, als redlich und bürgerlich beleumundeten Künstler Ludwig Geyer entgegenzuwirken.

Zunächst konnte Geyer, zu seinem Schmerz und zum Unglück der Leipziger Familie, sich nur aus der Ferne um die Wagners kümmern. Er schrieb mit gesittetem Respekt und zarter Rücksichtnahme auf Johannas Gefühle artige Briefe, er ließ die Töchter grüßen und wählte eine Sprache, die jedermann mitlesen konnte. Sie brauchte seine Briefe nicht zu verstecken. Ob das gravitätische »Sie«, mit dem er Johanna nach so langen Jahren der Freundschaft anredete, Konvention war, bleibe dahingestellt. Er zeigte sich besorgt um den kranken Albert – der Kummer in der Familie riß nicht ab –, kümmerte sich später um den Ausbildungsgang des ältesten Sohnes und faßte eine besondre, aber doch keineswegs auffallende Zuneigung zum kleinen Richard, der ein Sorgenkind war und dem jedermann wohlwollte. Noch vor Weihnachten kam Geyer auf den »Kosaken« zu sprechen: Johanna möge ihm nur einen schönen Baum anzünden, »ich möchte den Buben gern ein wenig auf meinem Sopha herumkollern«, und am 14. Januar 1814 schrieb er der Mutter: »Den Kosaken seine Wildheit kann nicht anders sein als göttlich, fürs erste Fenster, das er einwirft, bekommt er eine silberne Medaille.« Dahin war es jedoch noch weit, denn das Knäblein war zwar lebhaft, aber schwach; man merkte ihm die Kriegsgeburt an. Und der Tod ging weiter um unter den Wagners.

Am 19. Januar 1814 wurde die erst vierjährige Schwester Theresia von einer Kinderkrankheit oder einer Epidemie dahingerafft, und Ende Januar starb auch Richards Großmutter väterlicherseits, Johanna Sophia geborene Eichel, im Alter von nicht ganz siebzig Jahren. Onkel Adolf, der bei ihr gewohnt hatte, zog zu seiner Schwester Friederike ins Thomé'sche Haus und schlug sein Arbeitsdomizil in einem finstren Gemach nach der Hofseite auf. Da saß er, eine spitze Filzmütze auf dem Kopf, unter Stößen von Büchern. Friederike, wie Adolf unverheiratet, wurde altjüngferlich. Die rundliche Jeannette Thomé, eine blonde Titusperücke auf dem Kopf; lag mit ihrer Freundin ewig im Streit: drei hoffmanneske Spukgestalten in dem prachtvollen Gästehaus.

Von dem hereingebrochenen Familienunglück suchte sich Johanna gegen Ende des Februars auf einer Reise nach Dresden zu Geyer und ihren beiden Töchtern ein wenig zu erholen. Ob sie Richard mitnahm oder in Leipzig zurückließ, wissen wir nicht. Es kam zu einer stillen Verlobung mit dem Freund. Noch war das Trauerjahr nicht abgelaufen, aber die Vereinigung mit dem Mann, der längst Vater- und Vormundstelle einnahm, war nicht länger aufzuschieben. Und sie hatte einen festen und dauernden Boden in der Liebe und Zuneigung, die – wenn überhaupt – bis jetzt nur zurückgehalten worden waren. Der Schauspieler besuchte sie Ostern in Leipzig und konnte ihr eine baldige Übersiedlung nach Dresden in Aussicht stellen. Durch eine verbesserte staatliche Besoldung der Seconda'schen Theatertruppe sah sich Geyer demnächst in die Lage versetzt, eine Familie zu ernähren und ordentlich unterzubringen. Geyer war Hofschauspieler geworden. Auch schien sich die allgemeine politische Lage zu beruhigen, man sprach von einem ersten Viermächtetreffen noch in diesem Jahr. Im April wurde Napoleon nach Elba verbannt und kurz nach Richards erstem Geburtstag am 30. Mai der Erste Pariser Friede geschlossen, der allerdings nicht währen sollte.

Der Sommer verlief ohne weitere Katastrophen, und im August konnte Johanna die etwas verkleinerte, aber gesunde Kinderschar einmal sich selbst überlassen: Am 28. August 1814, an Goethes fünfundsechzigstem Geburtstag – gewiß ein sinniger Einfall Geyers –, gab Johanna in Pötewitz bei Zeitz ihrem zweiten Ehemann das Ja-Wort. Das war auch höchste Zeit. Denn Johanna war wieder schwanger, die Familie erwartete ein Geyer'sches Nachschrapsel. Gegen Jahresende, der Wiener Kongreß hatte inzwischen begonnen, wurde der Umzug der Familie nach Dresden bewerkstelligt, und in der neuen Wohnung an der Moritzstraße kam am 26. Februar 1815 Richards Halbschwester Cäcilie zur Welt. Sie, die ihren Bruder um zehn Jahre überlebte, diktierte an ihrem Lebensabend, inzwischen verwitwete Frau Buchhändler Avenarius, einer Freundin rührende und etwas ungenaue Erinnerungen an Richards Kindheit in die Feder und bezeichnete sich gern als seine Lieblingsschwester, was sie allerdings nur ein paar Kinderjahre lang gewesen ist.

Richard schien nun endlich sein Vaterhaus gefunden zu haben. Doch sein Zustand gab auch im dritten Lebensjahr zu ständiger Besorgnis Anlaß. Der große, seidig behaarte Kopf mit den blauen Augen saß auf einem viel zu schwächlichen Körper mit kurzen, dünnen Beinchen. Zuweilen schien Richard der Mutter unrettbar verloren, und sie wünschte seinen Tod herbei! Das hat sie ihm, betrüblicherweise, auch noch erzählt. Richard litt an einem hartnäckigen Hautausschlag, der periodisch wiederkehrte und sich gelegentlich zur Gesichtsrose verschlimmerte. Das blieb ihm zeitlebens, und andre psychosomatische Erkrankungen, wie ein nie behobenes Unterleibsleiden, traten hinzu.

Die tiefen seelischen Verstörungen jedoch, die er aus den ersten drei Lebensjahren davontrug und die seine körperliche Anfälligkeit mit bedingten, sind bis heute außer acht gelassen worden. Legt man diese Wurzeln nicht bloß, dann ist Wagner kaum zu begreifen, weder seine Ängste noch seine dualistische Natur, weder sein Selbstwiderspruch noch seine Reaktion auf Zustände, was die Soziologie heute eine determinierte Rolle nennen würde.

Was die Zeitgenossen so verstörte und beängstigte, war die auf die Durchsetzung seiner Intentionen gerichtete, alles und jedermann verprellende Verhaltensweise, für die sich mit der Zeit eine Unzahl Synonyme einstellte. Eines davon hieß Maßlosigkeit. Er litt selbst am meisten unter der »geflissentlich unterhaltenen Beschuldigung, daß ich in meinen Ansprüchen maßlos sei« (wie es im Epilogischen Bericht zum Ring und seiner Entstehung, 1862, nachzulesen ist). Ihn und seine Mittel maßlos zu nennen, wäre aber ungenau – sie waren nur unverhältnismäßig, wie sein Kunsttraum, sein Wille, der den widerstrebenden Körper vorwärtspeitschte wie eine Geißel. Dieser ins Ungemäße strebende Wille kollidierte ständig mit der Wirklichkeit. Dafür gibt es viele Gründe im Außen, auch in den Theaterzuständen seiner Zeit, die schon deshalb schwer zu vergegenwärtigen sind, weil immer nur die Ausnahmen überleben und nicht der Durchschnitt. Soweit indessen nicht sein Ungenügen an den vorgefundenen Verhältnissen dieser Welt und seines Jahrhunderts, sondern sein Leiden an sich selbst ihm zu schaffen machte – und manchmal ist beides schwer voneinander zu trennen –, soweit es die unbegriffenen Widerstände angeht, die ihn in Weinkrämpfe und Verzweiflungen niederbrechen ließen, oder seine unglückselige Fehleinschätzung von Risiken, sein Ringen mit den undurchschaubaren Leidenschaften und Trieben in der eigenen Brust und die ihm selbst kaum verständliche Lebensunruhe, so lassen sich dafür allerdings einleuchtende Erklärungen in einer frühkindlichen Verstörung finden, die nun endlich beim Namen genannt werden muß.

Auch ohne psychologische Vorkenntnisse sind die Ursachen in dem beständigen Hin und Her, dem vielfachen Einbruch des Todesschreckens und einer das Kind mitergreifenden oder berührenden Verlust- und Existenzangst unschwer auszumachen. Von der starken Mutterbindung wird noch in anderem Zusammenhang die Rede sein, und dem widerspricht keinesfalls, daß Wagner »jenen behaglichen Ton mütterlicher Familienzärtlichkeit« an ihr vermißte, der wegen ihres sorgenvollen Umgangs mit der zahlreichen Familie nicht aufkam; ja er entsann sich, »kaum je von ihr geliebkost worden zu sein«, wie denn überhaupt zärtliche Ergießungen in der Familie nicht stattfanden, was seine Sehnsucht danach eben nur verstärkte. Alle Geborgenheits-Phantasien seines Lebens kreisten um die Mutter, in schreckhaften Augenblicken seiner Kindheit rief er sie unwillkürlich zum Schutz an, und wenn nicht alles täuscht, so ist auch das Bedürfnis, sich in weiche, schmeichelnde Stoffe, in Seide, Samt und Atlas zu bergen, als ein unbewußter Drang und Trieb zu deuten, die warme Einbettung im Mütterlichen zu imitieren. So bekannte er Cosima, gewisse seidige Textilien übten, wenn auch in inferiorem Grade, auf seine Haut eine ähnlich elektrisierende Wirkung aus wie die streichelnde Berührung ihrer Hand. Das sich Betten und Bergen in das schützende Weibliche ging so weit, daß ihn das Berühren der Kleider und Gegenstände seiner Schwestern im Kinderzimmer »bis zu bangem heftigem Herzschlag aufregen« konnte, wie es in »Mein Leben« heißt, und daß er sich als Kind schlafend stellte, um den warmen Atem seiner um ihn besorgten Schwestern über sich zu spüren. Er erfand immer neue Einkleidungs- und Verhüllungsriten, zum Gespött seiner Zeitgenossen, die noch seine Briefe an eine Putzmacherin in Wien als Waffe gegen ihn verwendeten. Dabei handelte es sich offenbar nur um eine Ritualisierung und Veräußerlichung eines Sachverhalts, der als Komplex zu deuten ist: als eine unbewußte und, wenn sie einmal da ist, unrevidierbare Sehnsucht zurück in den bergenden Schoß, einen Nachvollzug aus unbefriedigtem Liebesbedürfnis, der den Psychologen auch in derivaten Formen der Sexualität bekannt ist6. Am 24. Januar 1869 notierte Cosima in ihrem Tagebuch: »Leider erweckt R[ichard]s Passion zu Seidenstoffen eine Bemerkung von mir, die ich lieber hätte unterlassen sollen, weil sie eine kleine Verstimmung hervorrief.« Anscheinend war diese Zone derart tabuiert, daß er ihre Erwähnung schwer vertrug – was erst recht für die hier vertretene Theorie spricht. Wenn Wagners Vorliebe für »Luxus« zuweilen Fetisch-Charakter annahm, so nicht zuletzt aus den genannten Gründen. Wüßte die Welt nur, schrieb er in gehetzten mittleren Lebensjahren einmal an Freunde, wofür ich mir damit Ersatz verschaffe! Ganz wußte er es vermutlich selber nicht.

Dies ist nur die eine Seite. In der Unbehaustheit und Unruhe seiner ersten Lebensphase scheint auch, äußerlich betrachtet, das Flüchtige, je Fluchthafte seiner vielen Lebensstationen vorgebildet, deren Aufenthalte, Städte, Wohnungen fast immer für länger oder gar für ewig gewählt waren. Hier sei er nun zu Hause, schrieb er, als an Bayreuth noch gar nicht zu denken war, dies sei nun wirklich sein letztes Domizil, nun wolle er bleiben – bis ein plötzliches Unglück, eine Verkettung von nicht vorhergesehenen Umständen, oder sollte man sagen: ein provozierter, vom Unbewußten herbeigeführter Bruch, der trügerischen Dauer ein katastrophales Ende bereitete. Erhebt sich ein Sturm, sagt Schopenhauer, zieht der versierte Seemann alle Segel ein – Wagner setzte immer Vollmast! Und zerschellte mit dem Schiff auf den Klippen, um sich jedoch, ein bißchen beschädigt, aber rechtzeitig abgesprungen, als Überlebender wiederzufinden. Eine Natur, die sich immerzu Widerstände schuf, oder sie fand, wenn sie sie brauchte. Es hätte, genau besehen, in Dresden, Zürich, Biebrich, Wien, München oder Tribschen immer Mittel und Wege gegeben, einen gut gegründeten und dauerhaften Zustand herbeizuführen, bei einigem Wohlstand die Arbeit fortzusetzen, das Gegenwärtige durch eine gewisse Vorsicht zu bewahren und ins Endgültige zu wenden. Aber der sich nicht bedenkende Mann, dieser von der Realisierung seiner Ideen besessene Künstler berechnete seine Lage stets so wagnerisch, und das heißt nicht nur mutig, sondern unberechnungsvoll, daß die scheinbare Konstante, an die er selbst glaubte und alle andern um ihn herum auch, durch ein oder zwei kleine Faktoren total umgestoßen werden konnte. Das bedeutet aber nichts andres als: die Unruhe war in ihm selbst, sie kam nicht von irgendwo außen. Irgend etwas hatte ihm eine Wunde zugefügt, die nicht heilen wollte, und sein Gleichgewichtsgefühl gegenüber der Wirklichkeit war so früh verletzt, daß er es entweder nicht wußte oder was er wußte für sich behielt. Daß man ihm schon in der Kindheit »ein gewisses hastiges, fast heftiges, lautes Wesen« nachsagte, mochte in das Bild des lustigen Kosaken noch eben passen. Und womit sollte der kleine Kerl auch in seiner körperlichen Unterlegenheit unter so vielen Geschwistern auf sich aufmerksam machen als durch Streiche, Trotz, auffahrendes Wesen, kugelige Waghalsigkeit, tollkühne Ausflüge und abenteuerliches Klettern? Einmal lief er einem Hund, der einen Braten gestohlen hatte, bis auf den Markt nach und erhielt dabei von einem Pferdehuf einen Stoß vor die Brust, für dessen Folgen man lange fürchtete. Ein andermal bekam er Schmerzen von einem heißen Kotelett, das er in die Hosentasche gesteckt hatte. Und daß er beim Konditor Orlandi in Dresden Schillers Gedichte gegen Windbeutel zu tauschen versuchte, ließ auch nichts Gutes ahnen. Nur verschätzte er sich gewöhnlich, was die Schwierigkeiten seiner Unternehmungen betraf. Nicht alles war möglich. Sein Wirklichkeitssinn schien von Anfang an am meisten in Mitleidenschaft gezogen. Was nicht heißt, daß er keinen Sinn fürs Praktische besaß: er entwickelte später einen enormen Sinn für Organisatorisches, wußte Rat, erdachte sich Häuser und Institutionen und hätte ganze Staaten reformiert. Nur setzt Realitätssinn nicht bloß die Einfälle, sondern auch das Augenmaß voraus, den Sinn, mit der Wirklichkeit zu kooperieren, sie in bezug auf die eigenen Möglichkeiten zu berechnen. Er machte als Kind Pappwolken an Stühlen fest, stellte Versuche an, darauf zu schweben, und ärgerte sich schändlich, wenn es nicht ging. »So geht es mir noch heute«, erzählte er Cosima 1871, »ich bringe die Realität und die Idealität nicht zusammen.« Ein Schlüsselsatz. Er meinte es scherzhaft, aber dahinter verbarg sich eine bittere Wahrheit. Darin war ihm in diesem Leben nicht zu helfen.

Wenn die Wissenschaft recht behält hinsichtlich der Bedeutung, die sie frühkindlicher Verstörung für die Entwicklung und Herausbildung des ganzen Menschen beimißt, und vieles spricht dafür, so haben die Leipziger Katastrophen des Jahres 1813, die Flucht aus der Stadt, die Kriegsängste, die Feuersnot, die Reisen, das Alleingelassenwerden, vor allem die Überforderung der Mutter in den ersten Wochen und Monaten von Richards Leben, sowie der Tod des Vaters, der Großmutter, der Schwester so kurz nacheinander, jene Furchen in die Seele des Kindes gegraben, die das widersprüchliche Bild Richard Wagners mit prägten. Man soll psychologische Ableitungen nicht überschätzen oder zur bloßen Entschuldigung von Charakterschwächen mißbrauchen. Aber es geht hier nicht um die Eigenheiten und Fehler von Hinz und Kunz, die für die Kulturgeschichte ohne Folgen bleiben. Dieser hatte das Zeug, alles, woran er litt und krankte, produktiv umzusetzen und seine Unheimlichkeiten und Widersprüche über das Geschriebene und Komponierte seinem Jahrhundert einzupflanzen, und noch die Nachwelt bemächtigte sich seiner zur Rechtfertigung oder Widerlegung von Ideologien und stritt um jedes Wahr und Falsch. Da wird man doch wohl fragen dürfen, woher seine Lebensunruhe kam, die niemand durchschaute, am wenigsten er selbst, und die in jene tiefe dunkle Sehnsucht sich ergoß, der wir noch andre Namen werden geben müssen.

Dem Kind merkte man nur an, daß es körperlich schwer gedieh und lebhaft, fahrig und etwas weinerlich war. Richard hatte Ängste, tiefsitzende Ängste, und er träumte Schreckliches – er wurde diese Träume nie ganz los. Er sah Gespenster. Am liebsten spielte er mit der kleinen Schwester, die er Cilje nannte, und wie diese hieß er bis zu seinem vierzehnten Lebensjahr Geyer. Einer seiner Paten, es wird wohl Kaufmann Träger gewesen sein, schickte ihm eines Tages ein Geschenk für seine Eier-Sammlung und reimte: »Frische Elster-Eier für den kleinen Richard Geyer.« So wurde er überall genannt, er wußte es nicht anders. Unter diesem Namen wurde der Vierjährige auch Carl Maria von Weber vorgestellt, der 1816 nach Dresden berufen worden war, im Jahr darauf die Operndirektion übernahm und von nun an in Geyers Haus verkehrte.

Ludwig Geyer gewann der Familie schnell einen geselligen Kreis, dem auch der zu Scherzen immer aufgelegte Kriegsrat Georgi angehörte. Um der Mutter eine Geburtstagsüberraschung zu bereiten, ließ Ludwig Geyer einmal eine Charade aufführen, in welcher Kriegsrat Georgi, ein riesengroßer und starker Mann, sich ins Bett der Mutter legte, mit ihrer Nachthaube und Nachtjacke verkleidet und ihre große Kaffeetasse in der Hand. Zum Freundeskreis zählten auch Ferdinand Heine, der Schauspieler und spätere Kostümbildner der Dresdner Oper, der Richard treu ergeben blieb, und Klepperbeins, bei denen es alle Sonntage Gänsebraten gab, die den Knaben dann auch oft zum Kaffee in den Großen Garten mitnahmen und sich auf einem der Spaziergänge von Richard sagen lassen mußten, ihr Name bedeute Tod, das wisse er von seinem Vater.

Ludwig Geyer, der als Schauspieler jährlich 1040 Taler verdiente und dafür wöchentlich zweimal aufzutreten hatte, war ein heiterer, grundgütiger, nur manchmal von Melancholie überschatteter Mann mit weichem Gemüt und spielte dennoch auf der Bühne die schwärzesten und heimtückischsten Bösewichter wie Jago, Alba, Franz Moor, Marinelli oder den Präsidenten in »Kabale und Liebe«, ganz zu schweigen von den schrecklichen Hauptfiguren der Schauerstücke wie »Die Waise und der Mörder« oder »Die beiden Galeerensklaven«, die den kleinen Richard, als er sie einmal zu sehen bekam, mit Entsetzen erfüllten. Die Kritiker waren des Lobes voll, rühmten die Verwandlungskunst Geyers, die er im Charakterfach bewies, und ließen es nicht an öffentlichem Bedauern fehlen, wenn er einmal nicht auftrat. Sein vielseitiges Talent entfaltete sich erst in diesen Jahren. In Karlsbad nahm er im Juni und Juli 1817 an öffentlichen Lesungen von Dichtung, sogenannten Deklamationen, teil. Er schrieb Stücke im Dresdner Kotzebuesch, wie »Das Mädchen aus der Fremde«, »Das Erntefest«, das satirische Lustspiel »Die neue Delila« zu Johannas vierzigstem Geburtstag am 19. September 1818 – die Hirten Damoet und Philemon stellten Geyer und Kriegsrat Georgi dar – und schließlich »Der Bethlehemitische Kindermord«, in dessen Protagonisten, dem Maler Klaus, er sich selbst porträtierte. Zugleich widmete er sich noch stärker der Malkunst, da er von seinen Rollen und Stücken nicht leben konnte. Sein Ruf als Porträtist war gewachsen. In Dresden malte er die Landesmutter und machte bei Ausstellungen Furore, und während eines Gastspiels in München 1819 wurde er von Aufträgen der Aristokratie derart überhäuft, daß er sich vom Theater vorübergehend dispensieren lassen mußte. Er war in allem gut, doch in nichts genial; er klagte über den Mangel einer tüchtigen Ausbildung, sein Studium hatte er wegen Armut abbrechen müssen, und nun wollte er alles durch Fleiß aufholen und gutmachen. Bei alledem übernahm sich der Mann, es ging über seine Kräfte.

Seinen ganzen Ehrgeiz setzte er in Richard. Geyer liebte den kleinen Kosaken. Nur einmal hat er ihn verprügelt: mit der Peitsche, die sich Richard von gestohlenem Geld gekauft hatte. Seine Schwestern heulten vor der Tür. Ludwig Geyer hätte den Knaben gern adoptiert und zur Malerei hingeführt, aber Richard zeigte kein Talent dazu. Er wollte zwar gleich riesenhafte Leinwände bemalen – was für ein verdächtiger Zug! –, nur konnte er leider gar nicht zeichnen. Der Vater brach seine Versuche ab. Dagegen zog das Theater den kleinen Richard mit unwiderstehlicher Gewalt an und beflügelte seine Phantasie. Als zur Feier der Rückkehr des sächsischen Königs Friedrich August das Singspiel »Der Weinberg an der Elbe« mit der Musik Carl Maria von Webers aufgeführt wurde, stand Richard zum erstenmal auf der Bühne und figurierte »als Engel ganz in Trikots eingenäht, mit Flügeln auf dem Rücken, in schwierig eingelernter graziöser Stellung«. Die Gage, so entsann er sich, war eine Brezel gewesen.

Erinnerte er sich wirklich? Friedrich August kehrte am 7. Juni 1815 aus der Gefangenschaft in sein Land zurück, von dem er durch die Beschlüsse des Wiener Kongresses Teile an Preußen verloren hatte. Aufgeschreckt von Napoleons Wiedererscheinen auf der politischen Bühne, war man gerade erst dabei, dem Kaiser die hundert Tage zuzumessen, und Waterl00 stand noch bevor. Richard war eben erst zweijährig. Wenn es sich um die Jahresfeier von Friedrich Augusts Rückkehr gehandelt haben sollte, so war Richard auch gerade erst drei Jahre alt geworden. Er wußte, was man ihm erzählt hatte, mehr nicht.

Natalie Bilz-Planer, die Tochter von Wagners erster Frau Minna, wollte wissen, der vierjährige Richard habe in Schillers »Wilhelm Tell« mitgewirkt, Vater Geyer als Tell, Klara als sein ältestes Kind. Das jüngste ist nur einen Augenblick auf der Bühne und hat den Satz zu sagen: »Mutter, ich bleibe bei dir« – Richard aber sei mit dem Schreckensruf: »Kläre, du gehst, ich will auch mit!« in die falsche Richtung gelaufen. Frau Bilz-Planer wußte solche Geschichten von ihrer Mutter, und die hatte es von Richards Geschwistern.

Die Leidenschaft für Theater, Schauspiel, Gesang lag in der Familie. Der zwanzigjährige Albert Wagner ging, Onkel Adolf zum Trotz, allen voran; er brach in Leipzig sein medizinisches Studium ab, ließ in Dresden bei Chorleiter Mieksch seine Stimme ausbilden und stand 1819 in Leipzig als Belmonte in Mozarts »Entführung« zum erstenmal auf der Bühne. In Dresden sang er 1820 den Tamino der »Zauberflöte«. Rosalie trat schon mit sechzehn Jahren in Geyers »Erntefest« auf, und Luise gefiel in Kinderrollen. Richard entsann sich eines weiteren kleinen Auftritts in Kotzebues »Menschenhaß und Reue«, wobei er in der Schule zur Entschuldigung seiner unerledigten Aufgaben vorbrachte, er habe eine große Rolle in »Menschen außer der Reihe« zu memorieren gehabt.

Dieser erste Schulbesuch, von dem auch in »Mein Leben« die Rede ist, war wohl ein kurzes und verfrühtes Gastspiel in der Schule des Dresdner Vizehofkantors Karl Friedrich Schmidt ab 1817. Große Stetigkeit zeichnete auch Richard Wagners Schülerrollen nicht aus. Die Familie sann immer auf bessere, geeignetere Ausbildungsgänge. Wohl kräftigte er sich zusehends, er wurde das bestaunte, Kopf stehende und Purzelbaum schlagende Wesen, das »täglich seinen Hosenboden auf dem Zaune hängen« ließ, wie der Vater an Albert schrieb, aber beileibe kein Wunderkind: er fiel durch keine hervorstechende Begabung auf. Was er von seiner ersten Schulzeit in Erinnerung behielt, waren die Schulwege und die stadtbekannten Originale, denen er begegnete, wie Peter Kroll und Jungfer Sternickel. Peter Kroll trug einen dreieckigen Hut und wurde von den ihm nachlaufenden Kindern gehänselt und mit Gejohl verhöhnt. Einmal kam Richard mit der Schwester Ottilie aus der Schule und begegnete Peter Kroll mit seinen Verfolgern. Er gesellte sich hinzu, und wie Kroll sich plötzlich umwandte und die Kinder erschrocken vor ihm still standen und ihn stumm ansahen, schrie der Mann auf sie ein: »Nun, Leckärsche, habt ihr keine Mäuler?« Er wollte mit Skandal empfangen werden!7

So stark Richards Neigung zum Verwildern war, die jederzeit überhandnehmen konnte, so unvermindert dauerten andrerseits Dämonenfurcht und schaudervolles Erschrecken vor den Erscheinungen des Lebens an. Einmal ging er die Treppe der Brühl'schen Terrasse hinab, da erhob sich ein Sturmwind von der Elbe her, Staubwolken zogen wirbelnd heran, und mitten in diesem Aufbrausen begannen die Glocken der Kirche zu läuten, er blickte durch ein Turmfester in den Rachen der einen Glocke: es überkam ihn ein solches Entsetzen, daß er aufheulte und nichts mehr ihn über den Platz brachte. Diese Episode klingt wie zu Goethes Ballade von der wandelnden Glocke hinzuerfunden. Aber fast wörtlich so hat Wagner sie am 12. Oktober 1879 Cosima erzählt.

Oft ging Richard durch die Ostra-Allee, die nach dem alten Opernhaus führte, und hörte hinter den Mauern eines Palais Geige spielen. In einem Bürgerhaus derselben Allee wohnte, was Richard freilich nicht wußte, seit 1816 auch ein junger Philosoph, der am 5. März des Jahres 1817 mit der Niederschrift seines Hauptwerks begann und hier in Dresden alles entwarf, woraus »seine ganze Philosophie hervorging, sich nach und nach daraus hervorhebend, wie aus dem Morgennebel eine schöne Gegend«. Der Einzelgänger, der einer Dresdnerin ein Kind machte und dann sein Leben lang unbeweibt blieb, hieß Arthur Schopenhauer. Er genoß, von den Zinsen seines Erbes lebend, die Schönheit der Kunststadt, die mit Sehenswürdigkeiten prunkte: der berühmten Gemäldegalerie, dem Schloß, der Hofkirche Chiaveris, der Frauenkirche Bährs, Pöppelmanns Zwinger, den Brühl'schen Terrassen, der Porzellansammlung und dem Japanischen Palais mit seiner gewaltigen Bibliothek. Dresden, dessen Einwohnerzahl fünf Jahre nach dem Krieg 57000 betrug, war eine der wenigen Städte nördlich der Alpen, die mit so viel gewachsener Kultur aufzuwarten hatte.

Daß Richard Wagner in Dresden nie ganz heimisch werden konnte, lag nicht allein an ihm.

Ludwig Geyer fühlte sich ab Ende 1819 nicht mehr wohl, er litt an Erkältungen und Schwächeanfällen und hatte sich offenbar eine Tuberkulose zugezogen. Er reiste noch einmal nach Breslau, wo Albert von dem mit Geyer befreundeten Theaterdirektor Bierey als Tenor engagiert worden war, und im Dezember 1820 hielt er sich in Leipzig auf und wohnte bei Friederike und Adolf Wagner im Thomé'schen Haus, in dessen Gastgemächern kurz vorher der Fürst Karl Philipp zu Schwarzenberg, einer der Strategen der Völkerschlacht, gestorben war. In diesem Haus machte ihm »etwas Finsteres« zu schaffen, und Johanna holte ihren Mann heim nach Dresden. Am 24. Februar 1821 erlebte der einundvierzig Jahre alt Gewordene noch die Aufführung des »Bethlehemitischen Kindermords«, in der die dreizehnjährige Klara mitwirkte. Ostern bezog die Familie eine neue Wohnung am Jüdenhof, an der Ecke Frauengasse.

Richard hatte man in die Obhut des Pastors Christian Ephraim Wetzel nach Possendorf bei Dresden gegeben, wo er frei von ablenkenden Einflüssen in der Gesellschaft anderer Knaben Lerneifer entwickeln sollte. Der Pastor hatte eine fünfzehnjährige Tochter, Concordia Caritas, an die sich Richard sofort anschloß. Wetzel war ein herrlicher Mann mit buschigen Augenbrauen, belesen, kunstliebend und sternkundig, Richards erster wirklicher Erzieher.

Abends erzählte Wetzel den Kindern die Abenteuer Robinsons, und die Vorlesung einer Biographie Mozarts machte auf Richard ebenso Eindruck wie das, was die Zeitungs- und Kalenderberichte über den griechischen Befreiungskampf brachten, der 1821 ausgebrochen war. Seine Liebe zu Griechenland, mit der er sich später der Mythologie und Geschichte des alten Hellas leidenschaftlich und mit bleibendem Gewinn zuwandte, nahm von der unmittelbaren Anteilnahme am Kampf der Griechen gegen die Türken ihren Ausgang.

Da wurde Geyer am 28. September in Dresden von einem Brustkrampf niedergeworfen. Mit einem Boten, der die Nachricht nach Possendorf brachte, legte Richard die drei Stunden Wegs nach Dresden zu Fuß zurück. Um den Vater zu zerstreuen, ließ Johanna am nächsten Tag ihren Kleinsten zeigen, was er auf dem Klavier gelernt hatte. Er spielte im Nachbarzimmer »Üb immer Treu und Redlichkeit« und den »Jungfernkranz«. (Das letztere wurde häufig bestritten. Aber nach der Aufführung des »Freischütz« in Berlin am 18. Juni 1821 hatte die Jungfernkranz-Welle, die Jung und Alt wie ein Fieber ergriff, schnell auch Dresden erreicht.) Als Ludwig Geyer hörte, was Richard auf dem Klavier recht und schlecht zustande brachte, sagte er mit schwacher Stimme: »Sollte er vielleicht Talent zur Musik haben?«

Am nächsten Morgen war Ludwig Geyer tot. Die Mutter kam schluchzend in die Kinderschlafstube und trat zu jedem mit einem Wort »wie zum Segen« heran. Zu Richard sagte sie: »Aus dir hat er etwas machen wollen.« Rosalie, achtzehnjährig, bewahrte in diesen Tagen eine bewunderungswürdige Haltung und legte den feierlichen Schwur ab, von nun an der Mutter in ihrer Not beizustehen. Die jüngeren Geschwister ermahnte sie, ihr dabei zu helfen, und besonders um Richard kümmerte sie sich hinfort mit großem Ernst. Sie wurde für lange Zeit seine Vertraute und sein erstes künstlerisches Gewissen.

Der neuerliche Schrecken, der über die Familie gekommen war, saß tief in allen, sie hatten Vater Geyer sehr geliebt. Richard hatte zum zweitenmal den Vater verloren, diesmal den eigentlichen. Aber welcher von beiden war der leibliche gewesen?

Vatersuche und Mutterbindung

Die Frage nach der Herkunft Richard Wagners hat die Nachwelt ungewöhnlich lange beschäftigt und heftiger beunruhigt, als sie es verdient, denn sie löst sich, genealogisch gesprochen, beinahe in nichts auf, wenn man sie ihrer polemischen und politischen Zutaten entkleidet. Sie erhält erst ihren zweifelhaften Sinn, wenn man von der Annahme ausgeht, Ludwig Geyers Vorfahren seien Juden gewesen, oder unterstellt, Richard Wagner habe das geglaubt – und flugs wird aus seinen ideologischen Widersprüchen eine Verunsicherung seines Selbstgefühls, aus seinem Antisemitismus jüdischer Selbsthaß. Was für ein Unfug! Warum hätte Wagner seinen Vater Geyer dann auf so sentimentale Weise geliebt, alle Erinnerungsstücke an ihn zusammengetragen und mit ihnen geradezu renommiert? Geyers Bild betrachtete er mit schwärmerischem Entzücken, und ein Geyer mußte symbolisch die ersten Seiten der vier Bände des Privatdrucks von »Mein Leben« zieren. Nietzsches denunziatorisch gemeinte Notiz – als Fußnote zu »Der Fall Wagner« 1888, ein Dreivierteljahr vor seinem geistigen Erlöschen –, ob denn Wagner überhaupt ein Deutscher gewesen sei: »Ein Geyer ist beinahe schon ein Adler«, und das sollte wohl heißen, ein Jude, war vollkommen aus der Luft gegriffen. Nietzsche hätte nur an Florian Geyer denken sollen. Nein, es ist nichts gewonnen und nichts verloren, falls man sich auf diese Argumentation überhaupt einläßt, besser gesagt: es bedeutet nichts, wenn man Friedrich Wagner in der Ahnenreihe durch Ludwig Geyer ersetzt, denn ihrer beider Herkunft ähnelt einander auf verblüffende Weise.

Die Geyers oder Geiers gehörten einem weit verbreiteten thüringisch-sächsischen Geschlecht an. Der kurfürstlich sächsische Oberhofprediger, der am 17. November 1672 die Leichenpredigt für Heinrich Schütz hielt und dessen Name durch diese erste Biographie des großen deutschen Komponisten in die Musikgeschichte eingegangen ist, hieß Martin Geier. Eine Freiin von Ulmann, deren Mutter der kursächsischen Theologenfamilie Geyer entstammte, heiratete 1717 Heinrich Sigismund von Bülow, dessen Nachkomme niemand anders war als – Hans von Bülow.

Geyers direkte Vorfahren stammten aus Eisleben und waren dort seit dem 17. Jahrhundert Organisten und Kantoren gewesen; sie lassen sich zurückverfolgen bis zu Benjamin Geyer, Stadtmusikus und Kantor an der Andreaskirche, der 1720 starb. Ludwig Geyers Vater hatte es bis zum Justizamtmann gebracht – ein ähnlicher Zug aufstrebenden Beamtentums findet sich auch unter den Wagner-Vorfahren. Ludwig Heinrich Christian Geyer, am 21. Januar 1779 in Eisleben geboren, nahm mit neunzehn Jahren in Leipzig sein Jurastudium auf, mußte es aber nach dem Tod des Vaters wegen Mittellosigkeit abbrechen. Er verdiente sich ein wenig Geld als Zeichner und Maler und hospitierte in der seit 1764 von Goethes Lehrer, Adam Friedrich Oeser, ab 1800 von J. F. A. Tischbein geleiteten Akademie für Zeichnen, Malerei und Architektur. Mit einundzwanzig, um 1800, lernte er den fast neun Jahre älteren Friedrich Wagner kennen, der den heimat- und mittellosen Künstler sofort in die Familie einführte und seine Liebe zum Theater förderte und ermutigte – Albert, Wagners erstes Kind, war damals schon geboren. Es kam zu gemeinsamen Liebhaberaufführungen, und alsbald wird Friedrich Wagner gemerkt haben, daß ihn der junge Freund an schauspielerischer Begabung bei weitem übertraf. Geyers Laufbahn als Mime begann. Nach Engagements in Magdeburg, Stettin und Breslau, die ihn einige Jahre ganz von Leipzig fernhielten, kehrte er 1809 zurück und schloß sich der Truppe Joseph Secondas an, die im Sommer und während der Messen in Leipzig spielte, im Winter in Dresden.

Ludwig Geyer war kein schöner, aber ein charaktervoller und interessanter Mann. Er hatte rötlich blondes Haar, eine nicht allzu hohe Stirn, aber auffallende ovale Augen und einen sehr sprechenden Mund: man blickte in ein gutmütiges, edles und ausdrucksreiches Künstlergesicht. Was an ihm bestach, waren seine Feinsinnigkeit und Ausgeglichenheit, bei aller Verstellungskunst als Charakterdarsteller; ferner seine Bildung, seine Liebenswürdigkeit und das Beispiel vollständiger Selbstlosigkeit, das auch Richard Wagner erschütterte, als er 1870 von seiner Schwester Cäcilie erfuhr, was in den Briefen Geyers an die Mutter Johanna Wagner stand. Wagner ergriff der feine und hochgebildete Ton, der unter den Wagners sonst nicht üblich war, und er verstand gar nicht, wie dieser Ton im späteren Verkehr seiner Familie und der Geschwister untereinander wieder so hatte abhanden kommen können. Wagner schrieb an Cäcilie: »Ich glaube, jetzt vollkommen klar zu sehen, wenngleich ich es für äußerst schwierig halten muß, darüber, wie ich dieses Verhältnis sehe, mich auszudrücken. Mir ist es, als ob unser Vater Geyer durch seine Aufopferung für die ganze Familie eine Schuld zu verbüßen glaubte.« Anders konnte Wagner es sich nicht erklären. Aber hieß denn Schuld schon, daß Geyer seinem Freund Hörner aufgesetzt hätte? Genügte denn nicht, daß er sich des Dankes schuldig fühlte für die Intimität, die Wärme und Herzlichkeit, mit der die Wagners ihm eine eigene Familie ersetzt hatten, als er noch arm und einsam gewesen war?

Eine der seltsamsten Figuren des Junggesellen als Hausfreund hat Geyer zweifellos abgegeben, aber die tiefe Männerfreundschaft und Treue hatte nichts zu schmälern oder anzutasten vermocht, so schwer es auch vorzustellen ist, wie die beiden in ihrer Verschiedenheit, ihrem so entgegengesetzten Temperament zusammengepaßt haben. Geyer: der Künstler als Bürger. Friedrich Wagner: der genialische, künstlerisch dilettierende Beamte, dem nichts Menschliches fremd war.

Friedrich Wagners Vorfahren kamen aus dem anderen Ende Sachsens. Martin Wagner, der 1603 als Sohn eines Bergmanns in Freiberg geboren wurde, wanderte als Schulmeister 1651 nach Hohburg aus, wo er zusätzlich das Amt des Kirchners (oder Mesners) übernahm und in seiner Familie eine Tradition von Lehrern, Kantoren und Organisten begründete. Die Samuels und Emanuels verbrachten ihr Leben hinfort in sächsischen Gemeinden unweit Wurzen, woher auch ihre Frauen stammten, »mit Singen, Lesen und Orgelschlagen, insgleichen Glockenläuten und Seigerstellen«. Des letzten, Müglenzer Samuel Sohn, Gottlob Friedrich Wagner – Richards Großvater –, wollte als erster höher hinaus, scheiterte aber an genialer Bummelei und Ungezügeltheit des Temperaments, wovon sich denn doch einige Züge auf Richard vererbt haben dürften. Gottlob Friedrich, 1736 zur Welt gekommen, war 1755 in Leipzig Thomaner geworden; Richard hatte ihm auch den Geburtsort zu verdanken. 1759 ließ sich Gottlob Friedrich an der Universität als Student der Theologie eintragen, hielt es aber im Bemühen um so ernsthafte und sittliche Gegenstände nur bis zum dreizehnten Semester aus. Das ist zwar viel, aber nicht genug. 1765 wurde er Vater eines unehelichen Kindes, zu dem er sich erfreulicherweise bekannte. Die Mutter des Kindes, das bald starb, war die Schulhalterstochter Johanna Sophie Eichelin. Der Fehltritt beendete Gottlobs theologische Laufbahn, er wandte sich weltlicheren Geschäften zu und wurde Steuereinnehmer. 1769 heiratete er die Eichel-Tochter, und ihr zweites Kind, Karl Friedrich, das 1770 geboren wurde, blieb am Leben.