26,99 €

Mehr erfahren.

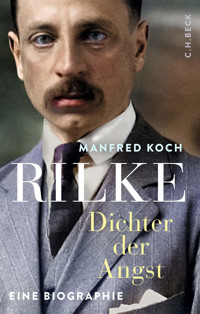

- Herausgeber: C. H. Beck

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Rainer Maria Rilke gilt als einer der größten Dichter des 20. Jahrhunderts. Seine Kunst sei «Dinge machen aus Angst», schreibt er im Juli 1903 seiner ehemaligen Geliebten Lou Andreas-Salomé. Manfred Koch zeigt in seiner neuen, Leben und Werk gleichermaßen in den Blick nehmenden Biographie Rilke als hochsensibles Echolot und geschlechtlich fluidesten Dichter der heraufziehenden Moderne. So entsteht die mitreißende Erzählung eines radikalen Lebens, das ganz Kunst sein will und dadurch eine Wahrnehmungssensibilität entfaltet, die erschreckend nah in Berührung kommt mit den Abgründen in ihm selbst und in seiner Zeit. Rainer Maria Rilkes Lebensstationen sind immer auch Marksteine seines Werkes: Prag, Russland, Worpswede, Paris, München, Duino, Spanien, Schweiz. Manfred Kochs wunderbar geschriebene Biographie folgt diesen Stationen wie dem kreativen Kreuzweg eines körperlich wie seelisch bedrohten Mannes und verbindet Rilkes Lebenswanderung mit exemplarischen, verständlichen Interpretationen seines Werks. Der Dichter der «Duineser Elegien» erscheint als ein Mann, der wie kein zweiter zu schnorren versteht, Frauen und Mäzene in seinen Bann zieht und bis an den Rand des Erträglichen manieriert ist, der aber zugleich all dies wie sein eigenes Leben rigoros zur bloßen Folie macht für das, worauf es ihm ankommt: Dichtung für die Ewigkeit zu schaffen und aus Leben «wahre» Kunst werden zu lassen. Er hatte darin Erfolg, aber der Preis war hoch, für ihn selbst wie für all jene, die ihn umgaben. Rechtzeitig zum 150. Geburtstag liegt mit dieser einfühlsamen, auf einer jahrzehntelangen Auseinandersetzung mit Leben und Werk basierenden Biographie ein neuer zeitgemäßer Zugang zu Rainer Maria Rilke vor.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Titel

Manfred Koch

RILKE

Dichter der Angst

Eine Biographie

C.H.Beck

Frontispiz

Paula Modersohn-Becker: Rilke. Portrait 1906 (unvollendet)

Übersicht

Cover

Inhalt

Textbeginn

Inhalt

Titel

Frontispiz

Inhalt

Widmung

Motto

Bildteil

Vorwort

KAPITEL 1: Großstadttod – Paris, Viareggio: 1902–1903

11, Rue Toullier – 3, rue de l’Abbé de l’Epée

Jardin de Luxembourg – Jardin des Plantes

Meudon

Der Rodin-Essay I: Handwerk

Der Rodin-Essay II: Oberfläche

Flucht nach Italien

KAPITEL 2: Mutterfieber – Prag, St. Pölten, Mährisch-Weißkirchen, Linz, Prag: 1875–1896

Der verlorene Sohn

Literarische Betriebsamkeit

Knabenblütenträume

«Wunderlieblich, Valerie!»

Wahnsinnsnahe Mutter

Das «Schwere» der Kindheit

Mutterflucht in die Mutterwelt

Rilke – ein «Prager Dichter»?

KAPITEL 3: Rainerwerdung – München, Berlin, Florenz, Viareggio: 1896–1898

Abschied von Prag

Lou

Der werdende Gott

Lebens-, Leib- und Liebesreform

Italienische Visionen

KAPITEL 4: Gottbauen – Russland, Worpswede 1900/1901

«In der Heimat meiner leisesten Wünsche»

Über die Dörfer

Portrait des Dichters als betender Ikonenmaler

Das «Stundenbuch»

Russland beflügelt

Russland lähmt

Malen in der freien Natur

«Denn meine Seele hat ein Mädchenkleid».

Rilke und die «weißen Schwestern»

Flucht ins Unglück

KAPITEL 5: Schwindeldinge – Worpswede, Rom, Skandinavien, Berlin, Friedelhausen, Capri, Paris: 1904–1907

Ach, Paris

Der sanfte Satan: Westerwede/Worpswede 1901–02

Nächtige Pilgerfahrt

Skandinavien tut not

Im südlichen Wartestand

Endlich im Norden

Nestwechsel

Missionar des Kunst-Gottes

Archaisches Capri

Modersohn-Becker

Cézanne

Wachablösung der Kunst-Götter

KAPITEL 6: Kindheitsschrecken – Rilkes Lebensroman

Literarische Selbsttherapie

Die Mutter im Roman

Erinnerungsschocks

Rollenspiele

«Einsam von Grund aus»

Besitzlose Liebe

Liebende Schreiberinnen

Die Heimkehr des verlorenen Sohnes

KAPITEL 7: Engelssturm – Venedig, Leipzig, Provence, Ägypten, Duino: 1907–1912

Ach, Venedig

Leipzig, Turmzimmer

Die Provence und der Schluss des Malte

Die Flucht nach Ägypten

Zwischenstation München

Zuflucht Duino – Rilke, der Aristokrat

Die ersten Monate

Die Elegien

KAPITEL 8: Herzgebirge – Venedig, Duino, Spanien, Paris, Weimar, Krummhübel: 1912–1913

Die Wendung zum Spätwerk

Liebende Herzerhebung: die ehemalige und die künftige Geliebte

Die göttliche Duse

Noch einmal Duino, gespenstisch

Spanien

Ronda

Pariser Intermezzo

Deutschland-Odyssee zu Goethe

Der Hölderlinschock

Im Riesengebirge

KAPITEL 9: Kriegsverschüttung – Paris, Leipzig, München, Wien: 1914–1916

Der verborgene Autor

Drei Pioniere des modernen Romans: Gide, Proust, Rilke

Benvenuta

«Der ungeheuerliche August»

Neue Liebe, neue Gönner

Der Kosmiker

Leselieben in Zeiten des Kriegs

Ach wehe, meine Mutter

Wien 1916

KAPITEL 10: Schweizklang – München, Soglio, Zürich, Winterthur, Tessin, Basel, Schloss Berg am Irchel: 1917–1921

Das turbulente deutsche Ende

Schweizer Anfänge: Bernliebe und Bergangst

Ur-Geräusch

Schwingungsräume

Drei Helfer und eine «Schützlingin»

Erholung in Basel

Wiederanknüpfungen

Merline

Der Graf C. W.

Die Säge

KAPITEL 11: Wunderfebruar – Muzot 1922

Das Testament

Sehnsuchtsort Sierre

Chateau Muzot

Der dämonische Februar 1922 – Vorbereitung

Die «Sonette an Orpheus»: Verzauberung der Welt

Die «Sonette»: Verklanglichung

Die «Sonette»: Enttötung

Die «Sonette»: Rühmung

Die «Sonette»: Rilke und die Maschine(n)

Die «Duineser Elegien»: Kritik der entzauberten Welt

Die Zufühlenheit der Dinge: Die 7. Elegie

Der Brief des jungen Arbeiters

KAPITEL 12: Todeston – Muzot, Ragaz, Paris, Val-Mont 1922–1926

Nach dem Sturm

Patient Rilke

«Unter der Sonne einer anderen Sprache» – Rilke: poète français

Besuch des Abgotts: Paul Valéry in Muzot

(Brief-)Liebe in Zeiten der Krankheit: «Heide» und «Merline»

Die Wasser von Ragaz

Noch einmal Paris

Marina Zwetajewa

Letzte Erholung

Die Grabrose

Schmerz und Tod

Epilog

Anhang

Zeittafel

Anmerkungen

Vorwort

Kapitel 1. Großstadttod

Kapitel 2. Mutterfieber

Kapitel 3. Rainerwerdung

Kapitel 4. Gottbauen

Kapitel 5. Schwindeldinge

Kapitel 6. Kindheitsschrecken

Kapitel 7. Engelssturm

Kapitel 8. Herzgebirge

Kapitel 9. Kriegsverschüttung

Kapitel 10. Schweizklang

Kapitel 11. Wunderfebruar

Kapitel 12. Todeston

Literaturverzeichnis

Siglen

Rilkes Werk

Briefe, Briefwechsel, Erinnerungsbücher, Dokumentationen

Biographien, Bildbände und Studien zum Zusammenhang von Leben und Werk

Rilke-Forschung

Weitere zitierte Literatur zu Rilke

Weitere zitierte Literatur

Bildnachweis

Personenregister

Zum Buch

Vita

Impressum

Widmung

Für Wolfgang Braungart, in Erinnerung an ein gemeinsames Duineser Elegien-Seminar vor 30 Jahren in Gießen

Motto

Empfänden Engel so hohe Angst wie Wölfe würden sie heulen.

Christine Lavant

Dieser Mensch hat an sich und an anderen viele Arten von Todesangst beobachtet, denn auch noch seiner eigenen Furcht Beobachter zu sein, war ihm durch seine natürliche Fassung gegeben, und sein Verhältnis zum Tode wird bis zuletzt eine großartig durchdrungene Angst gewesen sein, eine Fuge von Angst gleichsam, ein riesiger Bau, ein Angst-Turm mit Gängen und Treppen und geländerlosen Vorsprungen und Abstürzen nach allen Seiten […].

Rilke über Tolstoi (Brief an Lotte Hepner, 8. Nov. 1915)

Bildteil

1 Handschrift des unter dem Titel «Lied vom Meer» in «Der Neuen Gedichte anderer Teil» (1908) publizierten Capri-Gedichts

2 René Rilke im Alter von vier Jahren

3 Die Mutter Sophie («Phia») Rilke

4 Rilke und sein Vater Josef, 1884

5 Rilke als Kadett in St. Pölten

6 Lou von Salomé als junge Frau, um 1880

7Rilke in Wolfratshausen, Sommer 1897, mit (v. l.) Frieda von Bülow, August Endell, Lou Andreas-Salomé und dem russischen Autor Wolinski

8 Paula Becker (l.) und Clara Westhoff in Worpswede, um 1900

9 Rilke mit seiner Frau Clara und Tochter Ruth, kurz nach deren Geburt 1902

10 Auguste Rodin in seinem Atelier, um 1905

11 Das Ehepaar Anton und Katharina Kippenberg, in deren «Insel»Verlag Rilkes Bücher ab 1905 erschienen

12 Die große Sphinx von Gizeh auf einer Ansichtskarte aus Rilkes Besitz

13 Rilkes Pariser Ziehtochter Marthe Hennebert bei der Arbeit am Webstuhl

14 Die Fürstin Marie von Thurn und Taxis, Rilkes wichtigste Gönnerin ab 1910

15 Das Schloss Duino der Familie von Thurn und Taxis an der AdriaKüste bei Triest

16 Rilke in Bad Rippoldsau im Schwarzwald, Sommer 1913

17 Die Pianistin Magda von Hattingberg, (Brief-)Geliebte im ersten Halbjahr 1914

18 Rilkes Taschenbuch vom Herbst 1915 mit dem Ende des Gedichts «Ach wehe, meine Mutter reißt mich ein» und dem Anfang der «phallischen Hymnen»: «Auf einmal faßt die Rosenpflückerin...» (11. Zeile von oben)

19 Rilke in österreichischer Uniform, Wien 1916

20 Die Fontäne auf Schloss Berg am Irchel, Rilkes Quartier von November 1920 bis Mai 1921

21 Nanny Wunderly-Volkart («Nike»), Rilkes Beschützerin der Schweizer Jahre, im Rosengarten von Chateau Muzot

22 Baladine Klossowska («Merline») auf dem Balkon des Chateau Muzot

23 Die OrpheusZeichnung von Cima da Conegliano, die in Rilkes Arbeitszimmer hing

24 Das Chateau Muzot mit Werner Reinhart, der es für Rilke erwarb, im Vordergrund

25 Rilkes Arbeitszimmer in Muzot mit Blick auf den Balkon

26 Rilke mit Werner Reinhart und der Geigerin Alma Moodie

27 Rilke in Sierre vor dem Hotel Bellevue, in dem er öfter wohnte

28 Rilke mit Paul Valéry bei ihrer letzten Begegnung in Anthy am Genfer See, September 1926

29 Rilke mit der Krankenschwester Louise Simonin, die ihn bis zuletzt pflegte, vor der Klinik Val-Mont

Vorwort

Rilke als Dichter der Angst vorzustellen ist keine sensationelle Neuerung. In den 40er und 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts stand dieser Aspekt seiner Persönlichkeit und seines Werks schon einmal im Zentrum des Interesses, fast wie ein Markenzeichen. Es war die Blütezeit der deutschen Existenzphilosophie und des französischen Existentialismus, und Martin Heideggers Erhebung der Angst zur Grundbefindlichkeit, in der uns das «Ganze des Daseins» erschlossen sei, war in hohem Schwange. Europa lag nach dem Krieg in Trümmern; vor diesem Hintergrund erschienen Lehren, die den Menschen das Gefühl attestierten, ins «Nichts» hineingehalten, radikal auf sich selbst zurückgeworfen und ganz allein verantwortlich für den Sinn des eigenen Lebens zu sein, nur zu plausibel. Begriffe wie «Weltangst», «existentielle Angst», «Daseinsangst», «Freiheitsangst» wanderten aus den philosophischen Seminaren aus und wurden in Zeitungsfeuilletons, Radiosendungen, Politikerreden und Predigten leidenschaftlich diskutiert. Rilke, dessen Sprachbilder – «dieses so ins Bodenlose gehängte Leben»[1] – ihrerseits eine wichtige Anregung für Heidegger gewesen waren, hatte Konjunktur. Ein exemplarisches Buch trug den Titel Sieg über die Angst. Die Weltangst des modernen Menschen und ihre Überwindung durch Rainer Maria Rilke.[2]

Kennzeichnend an diesem Titel ist die Betonung von «Sieg» und «Überwindung» – und das bei einem Autor, zu dessen berühmtesten Versen gehört: «Wer spricht von Siegen? Überstehn ist alles.»[3] Aber Angst-Überwindung, Zuspruch im Leid war seit jeher das, was große Teile der Leserschaft in seinem Werk suchten. Im Zweiten Weltkrieg war Rilke zusammen mit Hölderlin der Trostdichter der gebildeten Deutschen, in Todesanzeigen – zumal für gefallene Soldaten – liefen Hölderlin- und Rilke-Verse den Bibelstellen fast den Rang ab.

Der Schriftsteller Fritz Klatt, Verfasser des Weltangst-Buchs, stellte unmissverständlich heraus, dass Rilkes Angst-Überwindung nicht traditionell christlich verstanden werden dürfe. «In der Welt habt ihr Angst; aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden», spricht Jesus im Johannes-Evangelium (Joh 16, 33). Der Satz, bis heute ein gern vergebener Taufspruch, soll die Jünger über seinen nahe bevorstehenden Tod hinwegtrösten, indem sie begreifen, dass Er, der leiblich mit ihnen in der Welt war, ihnen auch nach Seinem Ableben verbunden bleibt als der Mittler zum Reich Gottes. Dagegen zitiert Klatt einen Brief Rilkes, in dem der Dichter seine «beinah rabiate Antichristlichkeit» einbekennt und die Vorstellung von Christus als Vermittler zum Göttlichen von sich weist. Die Menschen müssten auskommen «ohne das Telephon ‹Christus›, in das fortwährend hineingerufen wird: Holla, wer dort?, und niemand antwortet». Die christliche Religion habe ausgedient, ihr Sinnstiftungspotential sei erschöpft: «Die Frucht ist ausgesogen, da heißts einfach, grob gesprochen, die Schalen ausspucken.»[4]

Nicht um einen Triumph über die Angst durch Bergung im religiösen Glauben geht es demnach bei Rilke. Christus als Mittler war ihm auch deshalb suspekt, weil mit dem Gottessohn zu leicht die jenseitige Tröstung bereitstand. In Rilkes provokanter Bildlichkeit: Man musste nur eben schnell zum Telephon greifen. Stattdessen lehre Rilke, so Klatt weiter, die Überwindung der Weltangst in der Welt. Mit der Existenzphilosophie konstatiert er: «Weil wir in der Welt sind, haben wir Angst.»[5] Und das bedeute für Rilke: Es gilt, «der Angst ohne Trost und ohne Helfer und Heiland bis zur letzten Gewißheit auf den Grund zu gehen».[6] Dann ereignet sich der Durchbruch: «Je tiefer die Angst erfahren wird, desto größer wird grade die Kraft, sie zu überwinden. Das, was Rilke den ‹Umschlag› nennt, wird immer bewußter, immer glückhafter empfunden, als plötzliche Verwandlung der Angst in die reine, überströmende und unverstellte Freude.»[7]

An dieser Darlegung von Rilkes Angstkonzept gibt es nichts auszusetzen. Dem Umschlag von Verzweiflung in Glück, von Not in Seligkeit, von Untergang in Auferstehung – oder wie immer Rilke die Pole genannt hat – werden wir in dieser Biographie auf Schritt und Tritt begegnen. Ferngerückt ist uns heute allerdings die Konsequenz, die man damals aus der Beobachtung dieser Verwandlung gezogen hat. In Klatts Worten: Wir müssten uns der «lebenführenden Kraft Rilkes» anvertrauen,[8] um die im 20. Jahrhundert dramatisch angewachsene Weltangst in den Griff zu bekommen.

Rilke bot sich immer an als Sinnstifter in der Düsternis der entgötterten Moderne, darauf beruhte seine immense Wirkung auf eine weltweite Leserschaft. Man hat ihn, ungeachtet seiner Christus-Verunglimpfungen, im 20. Jahrhundert wieder katholisch zu vereinnahmen versucht; man hat ihn im 21. Jahrhundert zum Vordenker des New Age erhoben. Er war jahrzehntelang – mit dem schönen Wort von Peter Demetz – «der geheime König der deutschen Seele».[9] Zwar bröckelte dieser Status im deutschen Sprachraum im Gefolge der 68er-Bewegung. Das wurde aber kompensiert durch seine Verehrung in anderen Ländern. Vor allem in den angelsächsischen Kulturen, zu denen er selbst – aufgrund seiner mangelnden Englischkenntnisse, seines Desinteresses an Großbritannien und seiner Dämonisierung der USA – nie eine engere Beziehung unterhielt, blieb Rilke ein literarischer Leuchtstern. Im Klappentext einer der zahlreichen englischen Übersetzungen der Duineser Elegien erscheint er als «perhaps the greatest lyric poet of the twentieth century».[10]

Mittlerweile ist auch in Deutschland die Rilke-Skepsis längst wieder einer Rilke-Euphorie gewichen. Im Internet und in Live-Veranstaltungen kann man seit 2001 das Rilke-Projekt verfolgen, bei dem Schauspieler und Musiker aus ganz verschiedenen Generationen, die ganz verschiedenen Theatertraditionen und Musikstilen verpflichtet sind, Rilke-Gedichte vortragen und vertonen. Man kann aber auch ein Video aufrufen, in dem Oliver Kahn, der ehemalige Torwart von Bayern München, Rilkes Panther vorliest (übrigens gut) und anschließend von einem Interviewer gefragt wird, wie es sich denn für ihn so anfühlte, zwischen seinen Pfosten hin und her zu tigern. Man kann sich Rilke-Verse zu einer Vielzahl von Anlässen – Familienfeste, Reisen, Jubiläen – und zu beinahe allen Gemütslagen – Verliebtheit, Abschiedskummer, Sehnsucht nach reiner Natur – in Auswahlbänden oder auf Internetseiten besorgen.

In dieser anhaltenden Verehrung hat der Umgang mit Rilke viel von seiner Schwere verloren, ist freier, spielerischer geworden. Wenn Lady Gaga sich einen Rilke-Satz auf den Oberarm tätowieren lässt, ist dies zum einen durchaus ein ernstgemeintes Bekenntnis, zum andern aber auch ein ironisches Abstandnehmen von jenen Rilke-Lobreden, in denen salbungsvoll betont wurde, wie seine Verse «berühren», «ergreifen», «unter die Haut gehen».

Die Rilke-Forschung hat schon lange das Pathos der existentialistischen Deutungen hinter sich gelassen und sich eher der Frage zugewandt, welche sprachlichen Mittel dafür verantwortlich sind, dass so viele Menschen in seinen Texten eine «lebenführende Kraft» entdecken. Dabei geriet aber die Angst, an der so viel von diesem Pathos haftete, zu Unrecht in den Hintergrund. Die vorliegende Biographie will das behutsam korrigieren. Sie geht nicht von letzten Sinnfragen, von Rilke als dem schlechthinnigen Repräsentanten oder Überwinder der modernen Weltangst aus, sondern befasst sich erst einmal mit vorletzten Dingen: Rilkes persönlichen Ängsten und ihrer Gestaltung in seinen Briefen, Erzählungen und Gedichten. Nur da sind sie ja greifbar für uns, was bedeutet, dass wir es immer schon mit literarisch geformten Ängsten zu tun haben.

Der Roman Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge, unübersehbar ein Angst-Buch, steht deshalb im Zentrum dieser Biographie, wie überhaupt Rilkes Pariser Jahre (1902 bis 1910), in denen er entstand, am ausführlichsten behandelt werden. Es ist die Periode, in der Rilke nach äußerst bescheidenen Anfängen mit diesem Roman und den Neuen Gedichten zu einem Autor von weltliterarischem Rang wurde. Vieles, was in seinem Spätwerk nach gängiger Einschätzung «befremdlich», «dunkel», «hermetisch» anmutet, lässt sich von den Pariser Texten aus besser verstehen.

Dem Malte, Rilkes Prosa-Hauptwerk, ist das sechste Kapitel gewidmet, den zwei Gedichtzyklen Duineser Elegien und Sonette an Orpheus, seinen lyrischen Hauptwerken, das elfte. Die Biographie tritt in diesen Kapiteln in den Hintergrund, es geht, schlagwortartig formuliert, um das Leben im Werk. Die anderen Kapitel legen den Akzent auf die Erzählung der Lebensgeschichte, das Werk im Leben. Die biographische Erzählung wird allerdings regelmäßig verknüpft mit exemplarischen Interpretationen einzelner Gedichte und Prosastücke. Dabei habe ich mich um eine ausgewogene Mischung von «greatest hits» und weniger bekannten Texten bemüht. Der Panther ist vertreten, Herbsttag («Wer jetzt kein Haus hat …») hingegen nicht. Statt der Briefe an einen jungen Dichter, die Rilkes Ruhm in Amerika begründeten, gehe ich auf ein Schreiben ein, in dem er seiner Freundin Magda von Hattingberg schildert, wie es sich anfühlt, «im Hund zu sein».

Die Untertitel der Kapitel nennen die Orte, an denen Rilke sich in dem jeweiligen Lebensabschnitt aufhielt. Oft konnte ich hier, um Platz zu sparen und den Überblick nicht zu erschweren, nur die wichtigsten Länder, Regionen und Städte anführen. Alle Rilke-Orte aufzulisten, würde Verwirrung stiften, denn dieser Autor war ein Fluchttier und bis auf die letzten Jahre seines Lebens dauernd unterwegs. Kaum ein anderer Schriftsteller des 20. Jahrhunderts dürfte so viel Zeit in der Eisenbahn verbracht haben, wobei auffällig ist, dass Rilke sich in seinen Briefen so gut wie nicht über das Reisen selbst – den Alltag der Zugfahrten mit Ticketkauf, Gepäckverladung, Umsteigen, Verspätungen, Grenzkontrollen etc. – ausließ, sondern stets nur die Ankünfte und Eindrücke am neuen Ort vermeldete. Ein zweiter bemerkenswerter Widerspruch: Auf fast jeder Reisestation knüpfte Rilke, der stets sein Bedürfnis nach «Einsamkeit» betonte, neue Kontakte, so dass im Lauf eines relativ kurzen Lebens von nur 51 Jahren eine Unmenge an Aufenthaltsorten und Bekanntschaften, Freundschaften (tendenziell auch Liebschaften) zusammenkam. Darüber hinaus pflegte dieser Mann eine umfangreiche Korrespondenz mit Menschen, die er persönlich nie kennenlernte. Das alles mit dem Anspruch auf «Vollzähligkeit» – ein Rilke’sches Lieblingswort – in einer Biographie unterzubringen ist unmöglich. Selbst die großartige Rilke-Chronik von Ingeborg Schnack leistet es nur ansatzweise.[11] Dieses Curriculum Vitae Rilkes, das höchst zuverlässig die äußeren Fakten der Lebensgeschichte in chronologischer Folge darbietet, Woche für Woche, streckenweise Tag für Tag, und dabei jede Sachinformation mit klug ausgewählten Zitaten aus Rilkes Briefen und Tagebüchern kombiniert, ist zu Recht «das Wunderbuch der Rilke-Forschung» genannt worden.[12] Die Chronik war selbstverständlich auch das wichtigste Hilfsmittel meiner Biographie. Aber wer Rilkes Leben an ihr entlang nacherzählen wollte, würde die Leser mit einer Flut von Informationen überschwemmen. Es wären nicht nur die Namen der Orte, an denen er war, und der Personen, die er dort traf, sondern zusätzlich noch die Namen der Zeitschriften und Verlage, in denen er publizierte, die Titel von Büchern, die er las, von Gemälden, die er betrachtete, von Musikstücken, die er hörte. Und vieles andere mehr. Man hätte es mit einer Biographie zu tun, die sprichwörtlich vor lauter Bäumen den Wald nicht sehen ließe. Eine Schwerpunktsetzung war deshalb unvermeidlich, wie plausibel die meinige ist, muss der Leser entscheiden.

Eine persönliche Bemerkung zum Schluss: Ich mochte Rilke nicht, als ich vor bald 50 Jahren mein Germanistikstudium begann und erste Vorlesungen über ihn hörte. Ich fand die Gedichte parfümiert und den religiösen Verkündigungston seiner Verlautbarungen zur Kunst albern. Mit großem Vergnügen zitierte ich die Sottisen, mit denen Autoritäten wie Bertolt Brecht und Gottfried Benn ihn bedacht hatten: Rilkes Gottesverhältnis sei «absolut schwul» (Brecht); Rilke sei ein «Gemisch von männlichem Schmutz und lyrischer Grösse», ein Verfertiger von «Reimplastilin», der nur den einen genialen Vers «Du mußt dein Leben ändern» hervorgebracht habe (Benn).[13] Damit nahm ich, ohne mir darüber im Klaren zu sein, an der beliebten «Rilke-Häme» teil, die die «Rilke-Anhimmelung» zwar von Anfang an begleitet hatte, nach 1968 aber zeitweise die Oberhand gewann.[14] Dann las ich auf Empfehlung meiner damaligen Freundin und späteren Frau, der Schriftstellerin Angelika Overath, Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge und erlebte an mir selbst den Umschlag. Ich war begeistert und erschloss mir vom Malte aus mehr und mehr auch die Gedichte, Prosastücke und Briefe. Rückblickend kann ich jedem, der Vorbehalte gegen den allzu süßlichen Rilke hat, nur empfehlen, einen neuen Anlauf über den Malte zu versuchen. Manche werden sich dennoch mit Rilkes Manierismen nicht anfreunden können, das ist dann nicht zu ändern. Denn ein manieristischer Autor war Rainer Maria Rilke zweifellos, er ist, um es auf den Punkt zu bringen, einer der großen Manieristen der Weltliteratur.

KAPITEL 1

Großstadttod

Paris, Viareggio: 1902–1903

Die Gasse begann von allen Seiten zu riechen. Es roch, soviel sich unterscheiden ließ, nach Jodoform, nach dem Fett von pommes frites, nach Angst.[1]

(Aus: «Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge»)

11, Rue Toullier – 3, rue de l’Abbé de l’Epée

Am 28. August 1902 bezog Rainer Maria Rilke seine erste Unterkunft in Paris, ein Zimmer in einem Studentenhotel auf dem linken Seineufer. Es war Goethes Geburtstag, aber daran wird Rilke nicht gedacht haben. Goethe, der «in Hoheit erstarrte» Dichterfürst,[2] war ihm damals noch eher ein Ärgernis als ein literarisches Vorbild. Auf der Suche nach künstlerischen Vaterfiguren, die ihm Halt geben konnten, war Rilke allerdings mehr denn je. In Europas zweitgrößte Metropole hatte es ihn in einer unsicheren Lebenslage verschlagen. Er war 26 Jahre alt, seit 16 Monaten verheiratet mit der Bildhauerin Clara Westhoff, Vater einer acht Monate alten Tochter – und nahezu mittellos. Ein Stipendium seines Onkels Jaroslav war im Sommer ausgelaufen. Zwar hatte er sich, wie man es von ihm als Ehemann und Vater erwartete, tapfer um Stellen als Zeitschriftenredakteur oder Verlagslektor beworben und immerhin ein wenig Geld mit Buchkritiken verdient. Regelmäßig hatte er in seinen Briefen aber auch zu verstehen gegeben, dass er eigentlich beides – die Festanstellung mit regelmäßigem Einkommen und die Tätigkeit als freier Kulturjournalist – nicht wollte. Ein Jahr ruhiger Arbeit zu haben, um ein größeres Werk zu schreiben, das ihn bekanntmachen und eine tragfähige Schriftstellerexistenz ermöglichen sollte, das war sein Traum ausgerechnet in der Zeit der Familiengründung. Ein Verleger, der ein solches Jahr vorfinanziert hätte, fand sich indessen nicht, von privaten Gönnern, an die Rilke damals seine ersten Versuche in dem später von ihm so meisterhaft beherrschten Genre des Bittbriefs richtete, kam nichts oder nicht genug, um die kleine Familie durchzubringen. So verpflichtete er sich im Juni 1902, für eine von dem Kunsthistoriker Richard Muther herausgegebene Reihe eine Studie über Auguste Rodin, den berühmtesten Bildhauer der Zeit, zu schreiben. Muthers Angebot stand schon länger im Raum. «[w]ir übersiedeln im Herbst nach Paris», hatte Rilke Anfang Mai dem Schriftsteller Arthur Holitscher mitgeteilt.[3] Mit «wir» waren nur er und Clara gemeint. Das Familienprojekt war zu dieser Zeit schon am Ende. Das junge Künstlerpaar löste den gemeinsamen Haushalt im norddeutschen Westerwede auf; die kleine Ruth kam in die Obhut von Claras Eltern. Die Zukunft der Ehe blieb in der Schwebe.

Es war naheliegend, trotz der Beziehungsprobleme gemeinsam nach Paris zu gehen, schließlich war Clara als Bildhauerin fachlich kompetenter als ihr Mann. Und sie hatte zwei Jahre zuvor bereits eine Lehrzeit bei Rodin absolviert. Da Rilke die Organisation der Familienangelegenheiten jedoch weitgehend seiner Frau überließ, musste sie noch eine Zeitlang in Deutschland bleiben. Erst Anfang Oktober folgte sie ihm nach. Eine gemeinsame Wohnung bezogen sie nicht mehr, lebten aber immerhin unter einem Dach in der rue de l’Abbé de l’Epée, er im fünften, sie in einer Mansarde im sechsten Stock. Dem Maler Oskar Zwintscher erläuterte Rilke kurz nach Claras Eintreffen, wie sie ihr Zusammenleben planten: «wir wohnen in einem Haus, aber wenn unsere Arbeit erst recht im Gange ist, werden wir uns in der Woche fast nicht sehen».[4]

So verlief ihr Leben dann auch weitgehend. Rilkes Tagebuch vermerkt zwar einige gemeinsame Unternehmungen: Einkäufe, Museumsbesuche, Ausflüge in die öffentlichen Gärten der Stadt, Abende, an denen er ihr vorlas. Bestimmend war indessen seine Sehnsucht nach «Allein sein».[5] Er bemühte sich, Clara nicht zu kränken, half ihr bei der Suche nach einem Atelier und richtete Ende November zu ihrem 24. Geburtstag sogar «einen kleinen Tisch» her, «mit Photographien der Nike und der Monna Lisa», drei Radierungen von Rodin sowie seinen Lieblingsblumen: «Rosen, leichte röthliche Rosen».[6] Zur gemeinsamen Vorbereitung auf das Studium Rodins erhielt sie noch ein kunstgeschichtliches Buch mit der Widmung: «An Clara. Die liebe Mutter. Den Künstler. Die Freundin. Die Frau.»[7] Eine elegante Verflüchtigung der Tatsache, dass die Beschenkte immer noch seine Frau war! Clara konnte der Widmung entnehmen, wie sie von nun an eingestuft war: Freundin, Künstlerkollegin, an erster Stelle aber alleinverantwortliche Mutter. Die Übersiedlung nach Paris war für Rilke die Chance, den Verpflichtungen eines bürgerlichen Familienlebens zu entkommen. Er hat sie ohne allzu große Skrupel genutzt.

Die Beschwörung einer heiligen «Einsamkeit», die er brauche, um sich in vollkommener «Stille» für sein Schaffen zu «sammeln», zieht sich wie ein lebenslanges Mantra durch Rilkes Werke und Briefe. In dieser Hinsicht war er schon im Sommer 1902 ein gutes Stück vorangekommen. Prinz Emil von Schönaich-Carolath, ein literaturbeflissener Adliger, der selbst Gedichte schrieb, hatte ihn für mehrere Wochen auf sein Schloss Haseldorf in Holstein eingeladen und ihm, da er selbst zur Kur verreiste, auch gleich das ganze Anwesen samt Dienerschaft zur Verfügung gestellt. Die Haseldorfer Idylle (Juni/Juli 1902) wurde zum Vorbild für Rilkes Ideal der Schreibklause. Alle Bedingungen, auf die er auch in seinem weiteren Leben großen Wert legte, waren hier erfüllt: Ungestört von geselligen Verpflichtungen gegenüber den Gastgebern und zugleich bestens versorgt durch diskretes Dienstpersonal, konnte er Spaziergänge – am liebsten barfuß – durch den weitläufigen Park unternehmen und sich nach Belieben in die Privatbibliothek des Prinzen vertiefen, die zu seiner Freude auch noch ein umfangreiches Familienarchiv umfasste. In uralten Gemäuern zu wohnen, in denen sich Dokumente aus ferner Vorzeit finden ließen – das schätzte Rilke zeitlebens als atmosphärische Voraussetzung seines Schreibens. Mit den ausgedehnten Schlossanlagen sollte sich nach Möglichkeit immer auch ein Raum der Vergangenheit auftun, aus dem er Inspiration empfing.

In Paris führte er sein Einsamkeitsprojekt konsequent weiter. Er habe «noch keinen Menschen gesehen, außer Rodin und Carrière»,[8] schrieb er beinahe zwei Monate nach seiner Ankunft. Aber die Vorzeichen seines Allein-Seins waren nun gänzlich andere. Statt im prinzlichen «Cavaliershaus» wohnte er in einer billigen Absteige; statt meditierend durch Parkanlagen zu wandern, kämpfte er sich auf den überfüllten Boulevards voran; statt wohlerzogener Diener traten penetrante Straßenhändler und Bettler an ihn heran. Den Schock des Übergangs vom nordischen Schloss Haseldorf in die nervenzerfetzende Metropole hat Rilke in den folgenden Jahren literarisch verarbeitet: in der Figur eines dänischen Landedelmannes namens Malte Laurids Brigge, der an Paris beinahe zugrundegeht.

Rilkes Tagebucheinträge aus dieser Zeit zeigen, wie die ersehnte Einsamkeit zum deprimierenden Schicksal wurde. «Ich bin unsäglich bange, traurig und allein. Verlassen», notierte er am 19. November und fuhr am nächsten Tag fort: «Ich bin wie ein verlorenes Ding. Wie ein Thier, das keinem gehört, wie eine Fahne über einem leeren Haus: so bin ich – so einsam, so hilflos einsam und arm.»[9] Gleichwohl versuchte Rilke in keiner Weise – etwa durch Vermehrung seiner sozialen Kontakte oder durch Intensivierung der Zweisamkeit mit Clara –, seinem Los zu entkommen. Er blieb entschlossen allein, entschlossen ungetröstet, entschlossen verzweifelt.

Äußere Misshelligkeiten verschlimmerten die Lage. Es war kalt in diesem November 1902, der Ofen in seinem Zimmer hatte einen schadhaften Abzug, so dass der austretende Qualm ihn wiederholt auf die Straße trieb. «Das giebt wieder ein paar Stunden hoffnungsloser Verlorenheit», heißt es im Tagebuch.[10] Rilke irrte umher, rettete sich zum Aufwärmen in Cafés oder Bistros und traf dort auf Vertreter der untersten sozialen Schichten: Tagelöhner, Arme, Kranke, Alte, Prostituierte, Obdachlose. Mit der Hypersensibilität des aus der Bahn Geratenen, dem alles symbolisch wird, begann Rilke, diese Randexistenzen fast zwanghaft in einer Mischung aus Faszination und Entsetzen zu beobachten.

Im Malte-Roman, den er 1904 begann, sollte Rilke seine panische Einfühlung in die «Fortgeworfenen», wie sie dort heißen, minutiös darstellen. Sein Romanheld hält die Fassade noch aufrecht, kleidet sich sorgfältig, auch wenn sein einziger Anzug schon fadenscheinig wird und seine Schuhe aus dem Leim gehen. Er benimmt sich unauffällig, er achtet auf gepflegte Hände: «[E]s ist nichts hinter den Nägeln, der Schreibfinger ist ohne Tinte, und besonders die Gelenke sind tadellos. Bis dorthin waschen arme Leute sich nicht, das ist eine bekannte Tatsache.» Malte kann so den distinguierten Edelmann, der er ja eigentlich ist, noch spielen, überzeugend wirkt seine Normalitätsinszenierung aber nur auf die Angestellten in den besseren Geschäften und Restaurants. Die «Fortgeworfenen» hingegen, «die lassen sich nicht irremachen, die pfeifen auf die Gelenke. Die sehen mich an und wissen es. Die wissen, daß ich eigentlich zu ihnen gehöre, daß ich nur ein bißchen Komödie spiele.»[11]

Psychiater würden hier vermutlich einen klassischen Fall von Projektion ausmachen. Malte/Rilke überträgt die eigenen Abstiegsängste auf die sozial Deklassierten, denen er begegnet, und fühlt sich deshalb von ihnen durchschaut. Sie spiegeln, was in ihm vorgeht. Seine furchtsame Fixierung auf ihr beschädigtes Aussehen und ihr krankhaftes Benehmen erscheint umgekehrt als besonderes, zwischen Verhöhnung und Solidarisierung schwankendes Interesse, das sie an ihm nehmen.

So weit, so einleuchtend. Wer sich allerdings mit der ärztlichen Diagnose und der Beschreibung des psychischen Mechanismus zufriedengibt, hat womöglich keinen Blick für den phänomenalen Reichtum der Elends- und Angstdarstellung in Rilkes Roman. Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge sind große Angst-Kunst, in der deutschen Literatur gleichrangig mit Erzählungen wie Georg Büchners Lenz oder Gerhart Hauptmanns Bahnwärter Thiel.

Wie wird aus Leben Literatur? Wir wissen es nicht. Restlos aufklären lässt sich dieser Vorgang nicht, das ist das Geheimnis des Schöpferischen. Aber wagen wir trotzdem einmal den Versuch, an einem der Rilke’schen «Fortgeworfenen» zu imaginieren, wie er von der ersten knappen Erwähnung im Tagebuch zur prägnanten Romanfigur geworden sein könnte.

Unter dem Datum 28. November 1902 findet sich ein Eintrag, in dem Rilke Eindrücke von einer Besteigung des Turms von Notre Dame festhält:

Der Mann mit der Nervösen Hand am Bart. Aufstieg. Abendstunde. Die Stadt. Die Häuser, die Wirrnis, die Ferne. Abstieg. Die dunkle Treppe, die ohne Ende ist, Stein in Stein. Unten. Flucht aus der Crèmerie vor dem kranken Mann, vor seiner Krankheit, seinem Tod.[12]

Traditionell haben sich Dichter immer gern auf Aussichtspunkte begeben, weil in der Überschau, aus einer Gott näheren Perspektive gleichsam, sich oft zum harmonischen Bild zusammenfügt, was unten im Gewimmel der Einzelheiten chaotisch wirkt. Der Paris-Betrachter Rilke konstatiert indessen nur «Wirrnis», entsprechend wird ihm der Gang die Turmtreppen hinab zum Abstieg in einen Abgrund. Wie zur Komplettierung dieses düsteren Stimmungsbilds sitzt dann in der Crémerie, in der er zu Abend essen will, ein kranker Mann, der den Tod schon sichtbar in sich trägt.

Vieles ist in dieser Skizze bereits angelegt. Da hält einer nicht einfach eine Reihe von Tatsachen fest, sondern fügt das Gesehene so zusammen, dass Paris mit dieser Kathedrale, diesem Turm, dieser Crémerie zu einer Stadt des Todes wird. Was er Clara gleich nach seiner Ankunft berichtet hatte – «daß es in dieser weiten Stadt Heere von Kranken gibt, Armeen von Sterbenden, Völker von Toten»[13] – wird schon im Tagebuch anhand weniger konkreter Details atmosphärisch verdichtet.

Wie gestaltet Rilke den Crémerie-Mann im Roman? Er hat seinen Auftritt im 18. Abschnitt des Malte Laurids Brigge.[14] Zunächst kappt Rilke den Kontext des Notre-Dame-Besuchs. Malte wird – dieses Detail kennen wir aus dem Tagebuch – von seinem Ofen aus dem Haus verjagt und trifft zunächst auf einen blinden Gemüsehändler, der mit seiner Frau an der Seite einen Karren durch die Straßen schiebt und jedesmal, wenn die Begleiterin ihm einen Stoß in die Seite versetzt, laut «Chou fleur, Chou fleur» (Blumenkohl) ausruft. Realiter zeigt die Frau ihrem blinden Gatten damit an, dass ein vielversprechender Verkaufsplatz erreicht ist. In Maltes Wahrnehmung aber wird der Stoß, ohne dass der Text das explizit sagt, zur Gewalttat, und der Ausruf des Mannes zum Schrei, der unheimlich an das französische «Je meurs, je meurs» (ich sterbe) anklingt.

Dann geht die Figuration des Sterbens vom Menschen auf die Dinge über. Malte erblickt ein bis auf die letzte Mauer abgerissenes Haus und sieht die teils noch tapezierten Zimmer, die schmutzigen Wege der Gasleitung sowie die «in unsäglich widerlichen, wurmweichen, gleichsam verdauenden Bewegungen» durch eine offene Wand kriechende «Rinne der Abortröhre». Das Leben der ehemaligen Hausbewohner ist für diesen Passanten noch spürbar, es flackert für ihn auf in den Spuren, die sie hinterlassen haben. Aber eben als vergängliches, dem Staub, dem Schimmel, der Verwesung anheimgegebenes Leben.

Malte hält den Anblick dieser Mauer nicht aus, er flieht vor ihr in dem entsetzlichen Wissen, dass der Tod, der sich so sinnenfällig auf ihr ausgebreitet hat, auch in seinem Inneren heranwächst. «Denn das ist das Schreckliche, daß ich sie [die Mauer] erkannt habe. Ich erkenne das alles hier, und darum geht es so ohne weiteres in mich ein: es ist zu Hause in mir.»[15]

Diesen zwei Szenen, die den Pariser Tod sozusagen bei der Arbeit zeigen, fügt Malte wie eine makabre Krönung das Portrait des Crémerie-Mannes an. In einem besseren Restaurant, heißt es einleitend, wäre ihm diese Begegnung erspart geblieben. «Dort hätte er nicht auf mich warten dürfen. Sterbende läßt man nicht hinein.» So aber erreicht der Mann, der in Maltes Projektion auf ihn gewartet hat, sein Ziel. Der Geängstigte flieht zunächst (wie im Tagebuch), ruft sich aber am Abend, heimgekehrt in sein Zimmer, das Schreckensbild ins Gedächtnis:

Also ich trat ein und sah zuerst nur, daß der Tisch, an dem ich öfters zu sitzen pflegte, von jemandem anderen eingenommen war. Ich grüßte nach dem kleinen Buffet hin, bestellte und setzte mich nebenan. Aber da fühlte ich ihn, obwohl er sich nicht rührte. Gerade seine Regungslosigkeit fühlte ich und begriff sie mit einem Schlage. Die Verbindung zwischen uns war hergestellt, und ich wußte, daß er erstarrt war vor Entsetzen. Ich wußte, daß das Entsetzen ihn gelähmt hatte, Entsetzen über etwas, was in ihm geschah. Vielleicht brach ein Gefäß in ihm, vielleicht trat ein Gift, das er lange gefürchtet hatte, gerade jetzt in seine Herzkammer ein, vielleicht ging ein großes Geschwür auf in seinem Gehirn wie eine Sonne, die ihm die Welt verwandelte. Mit unbeschreiblicher Anstrengung zwang ich mich, nach ihm hinzusehen, denn ich hoffte noch, daß alles Einbildung sei. Aber es geschah, daß ich aufsprang und hinausstürzte; denn ich hatte mich nicht geirrt. Er saß da in einem dicken, schwarzen Wintermantel, und sein graues, gespanntes Gesicht hing tief in ein wollenes Halstuch. Sein Mund war geschlossen, als wäre er mit großer Wucht zugefallen, aber es war nicht möglich zu sagen, ob seine Augen noch schauten: beschlagene, rauchgrüne Brillengläser lagen davor und zitterten ein wenig. Seine Nasenflügel waren aufgerissen, und das lange Haar über seinen Schläfen […] welkte wie in zu großer Hitze. Seine Ohren waren lang, gelb, mit großen Schatten hinter sich. Ja, er wußte, daß er sich jetzt von allem entfernte, nicht nur von den Menschen. Ein Augenblick noch, und alles wird seinen Sinn verloren haben, und dieser Tisch und die Tasse und der Stuhl, an den er sich klammert, alles Tägliche und Nächste wird unverständlich geworden sein, fremd und schwer. So saß er da und wartete, bis es geschehen sein würde. Und wehrte sich nicht mehr.[16]

Rilke erweist sich in diesen Passagen über den Blumenkohlverkäufer, die Hausmauer und den Crémeriemann als ein Großmeister des Ekels. Ekel ist eine Empfindung, die vor allem durch die Nahsinne Geruch und Geschmack erregt wird. Und so betrachtet Malte die Schreckensmauer nicht nur, sondern er atmet sie auch ein: «Da standen die Mittage und die Krankheiten und das Ausgeatmete und der jahrealte Rauch und der Schweiß, der unter den Schultern ausbricht […], und das Fade aus den Munden und der Fuselgeruch gärender Füße.» Es geht noch ein gutes Stück weiter in dieser schauerlichen Parade der Großstadtdüfte. Darin treten auf: das «Scharfe vom Urin», «grauer Kartoffeldunst und der schwere, glatte Gestank von alterndem Schmalze», der «süße, lange Geruch von vernachlässigten Säuglingen», «der Angstgeruch der Kinder, die in die Schule gehen, und das Schwüle aus den Betten mannbarer Knaben».[17] Zuletzt kommt die Vermischung der menschlichen Ausdünstungen mit dem von der Straße aufsteigenden Abwassergestank hinzu.

Das Ekelhafte ist gemeinhin das Gegenteil des Schönen. In der modernen Literatur, die ein permanentes Sich-Absetzen von den Kunstnormen der Vergangenheit betreibt, wird es deshalb vermehrt als provozierendes Stilmittel eingesetzt. Ekelhaft finden die avancierten Schriftsteller jetzt umgekehrt die Gedichte und Romane, in denen, zur Freude des konservativen Bürgertums, das «Gute, Wahre, Schöne» vorherrscht. «Noch ein Jahrhundert Leser», schrieb Nietzsche, «und der Geist selber wird stinken.»[18] Rilkes Malte ist einer der ersten Romane, die virtuos den Ekel ästhetisieren, d.h. ihn zum Element einer mitreißenden Prosa machen. Dabei wird hier kein frivoles Spiel mit dem Widerlichen inszeniert, wie das eine auf den Ekel als Schauereffekt setzende Literatur tut. Nein, die ernste existentielle Verstörung Maltes ist in jedem Satz zu spüren. Zugleich klagt dieser Romanheld aber auch nicht plump über sein Leid. Seine Angst ist in die konkreten Dinge eingegangen; sie steht greifbar da – in dieser Wand, dieser Tapete, diesem Abortrohr.

Doch zurück zur Ausgangsfrage: Welche Erfahrungen, Begegnungen, Einfälle könnten eingeflossen sein in die «Schöpfung» des Crémerie-Mannes? Was könnte dazu geführt haben, dass aus zwei Zeilen Tagebucheintrag eine Seite glanzvoll-erschreckender Portraitkunst wurde? Noch einmal: Eindeutig belegen lassen sich solche Zusammenhänge nicht, es sei denn, der Autor selbst legt en detail offen, wie sein Werk entstand. Deshalb lassen sich nur Vermutungen anstellen. Aber die sind reizvoll genug.

Zu den Pariser Orten, die Rilke mit seiner Frau besuchte, gehörte die Anatomie der École des Beaux-Arts. Maler und Bildhauer wurden dort an Leichen ausgebildet, um Einzelheiten des menschlichen Körperbaus zu studieren. Am 24. November 1902 heißt es im Tagebuch:

Nach dem Frühstück war ich in der Anatomie. Der Saal war sehr gefüllt, athemlos eng und heiß. Ich stand hinten. Vorn saß auf einem Strohschemel eine Leiche; ein Mann, die Beine lagen nebeneinander, die linke Hand hielt scheinbar den Sitz, die Rechte lag auf dem Schenkel. Der rechte Theil der Rippen, das Schlüsselbein, der Oberarm waren sehr reinlich bloßgelegt. Die Haut war gelb, frierend. Nur der Kopf des Mannes war ganz dunkelbraun, in der Farbe der Cocosnüsse; der Bart und das Haar hatten etwas altes, glanzloses. Die Augen waren geschlossen.[19]

Kann es sein, dass dieser Tote sich mit dem Mann in der Crémerie vereinigte, dass er in seiner eigentlich unmöglichen Sitzhaltung zur Vorlage für die Romanfigur wurde? Dass die Romanfigur deshalb so überzeugend unheimlich gestaltet ist, weil Rilke die in der Anatomie beobachteten Details der Verschattung des Kopfes, der Gelbverfärbung der Haut, der Kraftlosigkeit der Hand auf einen Restaurantbesucher übertrug, den er vielleicht nur in einem kurzen Moment wahrgenommen hatte?[20]

Anderes kam hinzu. Literatur entspringt bekanntlich zu einem Gutteil aus Literatur. Laut Tagebuch las Rilke am Abend nach dem Crémerie-Erlebnis: «Baudelaire».[21] Charles Baudelaires Gedichtband Les Fleurs du Mal (Die Blumen des Bösen, 1857) ist das Grundbuch der modernen Lyrik. Rilke hatte es bis dahin kaum zur Kenntnis genommen, nun aber, in Paris, der Stadt, in der Baudelaire fast ausschließlich gelebt hat, vertieft er sich in diese Gedichte, die in einer neuen, radikal «bösen» Sprache die Schrecknisse der Metropole beschwören. Die zweite Abteilung des Bands trägt den Titel Tableaux Parisiens (Pariser Bilder) und umfasst 18 Gedichte, in denen ganze Ensembles von «Fortgeworfenen» auftreten: «Alte Kurtisanen auf zerschlißnen Sitzen […], Gesichter ohne Lippen und Kiefer ohne Zahn» (Le Jeu); Blinde, die «Schlafwandlern gleich, so schaurig und so sonderbar, ziellos in den Himmel starren» (Les Aveugles); kleine alte Frauen, die «wunderlich verhutzelt» durch die Straßen schlurfen, die Augen «gespeist von tausend Tränen» (Les Petites Vieilles); ein Greis, der sich, die Hüfte rechtwinklig abgeknickt, durch «Schmutz und Schneematsch» quält (Les Sept Vieillards); Sterbende, die, letzte Seufzer ausstoßend «ihren Todesschauern erliegen» (Le Crépuscule du matin). Auch Baudelaire überblendet lebendige Menschen mit Bildern aus der Anatomie. Magere Frauen werden ihm zu Skeletten, die reich gekleidet auf Bälle gehen und die Tänzer, die sie gierig umfassen wollen, erschauern lassen (Danse macabre). Und immer wieder hebt Baudelaire auf die Augen dieser «Wracks der Menschheit» ab: Augen, in denen «die Pupille ganz in Galle schwamm»; Augen, «draus Gottes Funke schwand», Augen in gähnenden Augenhöhlen, «ganz finster und ganz leer», oft aber auch Augen, aus denen eine letzte Lebenskraft leuchtet, ein verzweifelter Wille, sich der Zerstörung zu widersetzen. Rilke gibt seinen Elendsgestalten im Malte noch furchtbarere Augen, so in der Beschreibung einer alten Bauchladenverkäuferin, die Malte anhaltend zu verfolgen scheint:

Was in aller Welt wollte diese Alte von mir, die, mit einer Nachttischschublade, in der einige Knöpfe und Nadeln herumrollten, aus irgendeinem Loch herausgekrochen war? Weshalb ging sie immer neben mir und beobachtete mich? Als ob sie versuchte, mich zu erkennen mit ihren Triefaugen, die aussahen, als hätte ihr ein Kranker grünen Schleim in die blutigen Lider gespuckt?[22]

Wollte Rilke hier Baudelaire übertreffen? Grundsätzlich räumte er dem Dichter der Fleurs du Mal den höchsten Rang ein. Das Gedicht Une Charogne (Ein Aas), die mit obszön-erotischen Bildern aufgeladene Beschreibung eines verwesenden Tierkadavers, war für ihn eine Offenbarung. Es habe ihn, wie er Clara mitteilte, gelehrt, sich der Konfrontation mit dem Schrecklichen zu stellen und sie auszuhalten, um aus einer solchen Erfahrung heraus eine gültige poetische Sprache zu gewinnen.[23]

«Und ich wehre mich noch», schreibt Malte im Anschluss an seine Schilderung des Crémerie-Mannes. «Ich wehre mich, obwohl ich weiß, daß mir das Herz schon heraushängt und daß ich doch nicht mehr leben kann.»[24] Man muss diese Sätze auch biographisch ernst nehmen. Rilkes erster Pariser Aufenthalt war ein Überlebenskampf. Er sei der Stadt nicht gewachsen gewesen, schrieb er später, «zu weich und zu wehleidig», wie er seiner Natur nach sei, habe er «die Prüfung» nicht bestanden.[25] Dem psychischen Zusammenbruch nahe, sei er dann auch noch körperlich kollabiert: «Influenza-Anfälle mit endlosen Fiebernächten» fesselten ihn ans Bett und potenzierten in einer Art psychosomatischer Spirale die seelische Not, indem sie die Ängste seiner Kindheit wiedererweckten. Und diese alt-neuen Ängste verließen ihn auch nach der körperlichen Gesundung nicht mehr.

Rettung erhoffte sich Rilke nicht von Ärzten und auch nur in begrenztem Maß vom Austausch mit verständnisvollen Mitmenschen. Das Pariser Einsamkeitsprogramm hielt er aufrecht. Rettung sollte die Kunst, das gelingende Schreiben, bringen. Im Juni 1903 formulierte er, welche Art von Heilung er anstrebte. Die Hoffnung war nicht, im gewöhnlichen Sinn gesund, also von seinen Ängsten befreit zu werden. Die Hoffnung zielte darauf, die Ängste in Kraft für die Erschaffung von «Kunst-Dingen» zu verwandeln. So weit müsste er genesen, schrieb dieser Verzweifelte, dass er das könnte: «Dinge machen aus Angst.»[26]

Jardin de Luxembourg – Jardin des Plantes

Von Baudelaire hat man gesagt, er sei ein «traumatophiler» Autor gewesen, der die Schocks geradezu gesucht habe, wie schmerzhaft er sie auch empfand. Rilke war aus weicherem Holz.[27] Auch wenn er grundsätzlich wie Baudelaire das Sich-dem-Schrecklichen-Aussetzen und -Standhalten betonte, auch wenn er die Nähe zu einzelnen, besonders markanten «Fortgeworfenen» suchte, war er doch auch darauf angewiesen, den lärmenden Boulevards, den dunklen Seitenstraßen und den billigen Bistros regelmäßig in ruhigere Stadträume zu entkommen. Er war oft im Louvre und in der Bibliothèque Nationale, und er liebte die öffentlichen Gärten der Stadt, vor allem den Jardin de Luxembourg und den Jardin des Plantes. Letzterer beherbergt bis heute eine Ménagerie, die zu Rilkes Zeit weltweit bestaunt wurde, weil sie schon seit dem frühen 19. Jahrhundert eine einzigartige Versammlung exotischer Tiere darbot (unter anderem ab 1827 die erste Giraffe Europas). Rilkes Tagebuch vermerkt unter dem Datum 6. November 1902 einen Besuch im Jardin des Plantes und hält einige Eindrücke fest: «Der Seehund, eilig, tauchend, schreiend mit erhobenem Kopf», die Pelikane, der Goldfasan, am Ende «schlafende Schlangen» und «schlafende Krokodile».[28] Mittendrin erscheint, ohne weitere Beschreibung, jenes Pariser Tier, durch das Rilke wohl ebenso berühmt wurde wie umgekehrt das Tier durch ihn:

Der Panther

Im Jardin des Plantes, Paris

Sein Blick ist vom Vorübergehn der Stäbe so müd geworden, daß er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe und hinter tausend Stäben keine Welt.

Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte, der sich im allerkleinsten Kreise dreht, ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte, in der betäubt ein großer Wille steht.

Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille sich lautlos auf –. Dann geht ein Bild hinein, geht durch der Glieder angespannte Stille – und hört im Herzen auf zu sein.[29]

In der Rilke-Literatur findet sich oft die Behauptung, es sei dem Autor hier nur um die objektive Beschreibung des Tiers gegangen, gemäß seinem in Paris entwickelten neuen Kunstprogramm des «sachlichen Sagens». Das ist Unfug. Rilkes Panther ist eine Unglücksfigur wie die menschlichen Elendsgestalten, die er in seinen Briefen beschreibt. Sie alle spiegeln das Leid des 26-Jährigen, der sich in der steinernen Großstadtwüste ähnlich fehl am Platz vorkommen musste wie das exotische Tier in dem Pariser Käfig. Man schaue nur auf einen Tagebucheintrag wie den vom 19. November: «Jeden Morgen stehe ich auf, zu diesem nutzlosen und bangen Warten und gehe schlafen enttäuscht, verstört und geschlagen von meiner Unfähigkeit. […] O, wem der Wille wankt, dem wankt die Welt. O diese Winterkälte. Es ist Schnee gefallen. Mein Ofen versagt, ich sitze in meinen Mantel gehüllt, frierend mit erstarrten Händen im Zimmer.»[30] «Welt» und «Wille», die in dieser Tagebuchnotiz stabreimend in ein winterliches Wanken geraten, sind die zentralen Substantive der ersten zwei Strophen des Panther-Gedichts. Es sind ausgesprochene Pathos-Wörter, und sie wirken hochemotional, weil in jeder Strophe gesagt wird, dass es damit vorbei ist: «keine Welt», ein betäubter «Wille», und dann – ein drittes Pathos-Wort für die dritte Strophe – ein «Herz» als Endstation. Die Kunst des Gedichts besteht aber nun gerade darin, dass hier kein Ich auftritt, das sein Leid ausstellt, das klagt über seinen Weltverlust, seinen gebrochenen Willen, seine Herzensleere. Alles Subjektive ist ganz in das Tier verlegt, ist eingegangen in seine äußere Gestalt. Rilke konzentriert sich auf wenige prägnante Details, wie hier den Blick und den Gang der Raubkatze. Was er unternimmt, ist alles andere als eine Tierbeschreibung. Er schafft vielmehr durch affektive Aufladung dieser Details ein Stimmungsbild der Ausweglosigkeit. Dazu bedarf es sprachlicher Kunstgriffe. Genial ist der Einfall, den Gang des Panthers an den Gitterstäben entlang zur Bewegung der Stäbe selbst zu machen. Das ergibt den Eindruck einer maschinenhaften Motorik, die an die Stelle der lebendigen Bewegung getreten ist. Verstärkt wird dieser Effekt durch die penetranten Wort- und Klangwiederholungen (Stäbe … Stäbe gäbe … Stäben), von denen man aufgrund des ebenfalls wiederholten Beiworts «tausend» spontan denkt, es gehe so ins Unendliche weiter. Die Verse wirken wegen dieses vierfachen «ä» zunächst überzogen, aber diese Aufdringlichkeit ist gewollt: Der Blick und das Ohr des Leser sollen sich an diesen unerbittlich wiederkehrenden Buch-Staben stoßen wie das Auge des Tiers an seinen Gitter-Stäben. Am Ende der Strophe fällt das Wort «Welt», das ja auch eher «Wält» ausgesprochen wird. Man ist, wenn man das Gedicht laut liest, fast geneigt, noch prononcierter ‹wÄlt› zu sagen. Das ä der «Stäbe» ist in die «Welt» eingewandert, hat sie, das Wort, so durchdrungen, dass man sich als Leser tatsächlich in eine Welt der Stäbe, der totalen Gefangenschaft, versetzt fühlt.

Ziemlich genau in der Mitte des Gedichts steht das Wort «Mitte», und die zweite Hälfte von Der Panther ist eine kunstvolle Beschwörung dieser Tier-Mitte. Dort, tief innen im Subjekt, siedeln wir ja gewöhnlich die Quellen unserer Kraft und unseres Willens an. Auch das Herz ist nach dieser – anatomisch falschen – Lokalisierung ein Organ der Mitte, das Zentrum unseres Wesens. Das Gedicht sagt zum einen (und das gleich mehrfach), dass aus dieser Mitte nichts mehr kommt. Der Wille ist gelähmt, ins Herz sickern zwar Eindrücke ein, aber sie verpuffen dort. Das Erstaunliche an Rilkes Panther ist nun aber, dass die Negation letztlich keine Macht über das Negierte hat. Mit jedem Schritt wachsen «Kraft», «Wille» und «Herz» an, obwohl doch von ihnen das Gegenteil gesagt wird. Ist alles Wilde, Unbezähmbare des Raubtiers tatsächlich verlorengegangen? Oder hat es sich nur tief ins Innere zurückgezogen und könnte wieder hervorbrechen? Das Gedicht lässt sich weder auf eine pessimistische noch auf eine optimistische Lesart festlegen; es hält beide in der Schwebe.

Oben wurde gesagt, dass der Panther eine weitere Figuration von Rilkes Pariser Elend sei. Spätestens jetzt ist eine Differenzierung angebracht. Denn diese Raubkatze ist eben auch ein vollendet schönes Naturwesen. Wenn Rilke sein Unglück in der Gestalt eines solchen Gefangenen spiegelte, entwarf er sich selbst in einem glanzvollen, für Hoffnung offenen Licht, ungeachtet aller Bedrückung. Das war etwas anderes als die zwanghafte Identifikation mit den «Fortgeworfenen», der Malte verfällt! Im Bild des Panthers erscheint die aktuelle Verzagtheit des Autors von vornherein angelegt auf die Wiedergewinnung seiner kreativen Kräfte.

Das Kreisen der Katze auf engstem Raum hat etwas von einem rituellen Tanz, mit dem in archaischen Kulturen kosmische Ur-Mächte angerufen und magisch aktiviert werden sollten. Eine solche Beschwörung, die Hilflosigkeit plötzlich in Stärke umschlagen lassen kann, ist spürbar in der Formulierung «geht durch der Glieder angespannte Stille». Man sieht förmlich jenes feine Muskelspiel in der Rückenpartie der Raubkatze vor sich, das wie ein kaum merklicher Wellenschlag entlang der Wirbelsäule durch den Körper gleitet, bis hinab zu den Hinterbeinen mit ihrer gewaltigen Sprungkraft. In der Aufnahme eines «Bildes» aus der Außenwelt durch den «Vorhang der Pupille» hat man oft eine Assoziation mit der Öffnung des Objektivs in einem Photoapparat und damit einen Hinweis auf das Mechanische im Blick des Tiers vermutet. Aber handelt es sich nicht um einen Moment «hellen Einsehens», wie Rilke das später genannt hat: einen Augenblick intensivster Wahrnehmung, in dem ein Detail der Außenwelt ins Ich hineingerissen und poetisch fruchtbar gemacht wird? Vielleicht hört das Bild nur vorerst auf, «im Herzen zu sein», um irgendwann aus dem Unbewussten wieder aufzutauchen und zu Sprache zu werden.

Betrachtet man spätere Tiergedichte Rilkes, ist man noch mehr geneigt, in diesem Panther nicht nur Schwäche und Resignation, sondern vor allem latente Stärke zu sehen. Katzen waren für Rilke faszinierende Einsamkeitswesen, von den Menschen grundsätzlich abgeschottet nicht durch Gitterstäbe, sondern durch ihren herrscherlichen Eigensinn. Tritt man ihnen zu nahe, ziehen sie sich in sich zurück und scheinen auf undurchdringliche Weise in sich selbst zu kreisen. Dass dieses andere, souveräne Kreisen schon im Panther von 1902 eine Rolle spielt, zeigt die Rundfigur, als die sich das Gedicht selbst präsentiert. Es beginnt mit dem Wort «Sein» und endet mit dem Wort «sein». Zwar handelt es sich einmal um das Possessivpronomen und das andere Mal um das Hilfsverb «sein». Aber in Gedichten kann ein solcher Bedeutungsunterschied nicht den Gleichklang dominieren. Es ist enorm viel ungebrochenes, unzerstörbares «Sein» in diesem Tier!

Der Panther ist ein Ich-Gedicht ohne Ich,[31] ein Text, in dem es Rilke erstmals gelang, alles Seelische in ein «Ding» zu verlegen und damit den Anschein einer bloßen Beschreibung zu erwecken. Es geht um die Verzweiflung eines Ich und seinen dringenden Wunsch, sich durch erneutes inspiriertes Schreiben aus seiner Krise zu befreien. Und doch findet sich keine Spur von Wehleidigkeit oder Selbstverliebtheit mehr in den Versen dieses Gedichts.

In Paris begann Rilke zu begreifen, dass das umstandslos Gefühlige das Hauptproblem seiner bisherigen Lyrik war. Statt jeden äußeren Eindruck gleich mit dem zu verbinden, was im Ich vorgeht, plädiert er nun dafür, erst einmal von sich abzusehen. Es gilt, in einer Haltung beinahe teilnahmsloser, «sachlicher» Aufmerksamkeit äußere Eindrücke zu sammeln, statt sie zum Anlass zu nehmen, gleich wieder die eigene Gefühlswelt hervorzukehren. Und es gilt zu warten, bis einem in einem äußeren Objekt sein Inneres so prägnant und anschaulich entgegenkommt, wie es sich in der direkten Selbstbeobachtung nie ergeben hätte.

Rilke begriff sich von nun an als eine Art Bildhauer mit Worten. Durch das Absehen vom diffus Psychischen sollten seine Gedichte gestalthafter, «plastischer» werden. Diese Wendung zum plastischen Gedicht verband er wenige Jahre später in dem programmatischen Requiem für Wolf Graf von Kalckreuth mit einer Aufforderung an alle Dichtungsaspiranten, sich vor dem verführerischen, aber falschen Subjektivismus zu hüten:

O alter Fluch der Dichter, die sich beklagen, wo sie sagen sollten, die immer urteiln über ihr Gefühl statt es zu bilden; die noch immer meinen, was traurig ist in ihnen oder froh, das wüßten sie und dürftens im Gedicht bedauern oder rühmen. Wie die Kranken gebrauchen sie die Sprache voller Wehleid, um zu beschreiben, wo es ihnen wehtut, statt hart sich in die Worte zu verwandeln, wie sich der Steinmetz einer Kathedrale verbissen umsetzt in des Steines Gleichmut.[32]

In den Jahren 1902 bis 1908 schrieb Rilke rund zweihundert solcher (überwiegend) ich-loser Gedichte; 196 davon veröffentlichte er in den zwei Bänden Neue Gedichte und Der neuen Gedichte anderer Teil.

Doch zurück zum Anfang.

Meudon

Die Neuausrichtung seiner Poesie an der Plastik hatte natürlich damit zu tun, dass Rilke nach Paris gekommen war, um dem Bildhauer Auguste Rodin bei der Arbeit zuzuschauen. Am 2. September 1902 war er das erste Mal in Rodins Atelier in Meudon, einer Kleinstadt zwölf Kilometer südwestlich von Paris. Am Tag zuvor hatte ihn der Meister in seinem Stadtatelier in der rue de l’Université empfangen. Über beide Besuche gibt es ausführliche Berichte in Rilkes Briefen an seine Frau.