Sammelband der Fantasy-Serie »Die Legende der Assassinen« Band 1-2 (Die Legende der Assassinen) E-Book

Amy Erin Thyndal

8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Carlsen

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

**Entdecke die mächtigste Waffe eines jeden Kriegers: Das Herz einer Frau!** Esmes Highlight des Tages ist es, jeden Morgen am Eingang des Empire State Building dem Security-Guard mit den Grübchen und den stechend silbernen Augen zu begegnen. Doch Atair gehört zu einer Gruppe einzigartiger Soldaten, die im Geheimen eine Rebellion gegen die Menschheit plant. Als die ersten Gefechte ausbrechen, wird Esme ausgerechnet von Atair gefangen genommen. Und obwohl er ihr größter Feind sein sollte, scheint ihr Herz ganz andere Pläne zu haben… Packend ab der ersten Seite Erlebe in der rasanten und dramatischen Fantasy-Serie von Amy E. Thyndal den Aufstieg der Assassinen - eine atemberaubende Liebesgeschichte im düsteren Setting New Yorks. Leserstimmen: »Fesselnd von Anfang bis Ende.« »Für mich eines der Highlights in diesem Jahr.« »Protagonisten? Top. Handlung? Top. Verlauf der Story? Top. Suchtgefahr? Sch... Ja!« //Dies ist ein E-Book-Sammelband der magisch-romantischen Fantasy-Liebesgeschichte »Die Legende der Assassinen«. Er enthält alle Bände der Buch-Reihe: -- Uprising (Die Legende der Assassinen 1) -- Resistance (Die Legende der Assassinen 2)// Diese Reihe ist abgeschlossen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

www.darkdiamonds.de Jeder Roman ein Juwel

Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung, können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.

In diesem E-Book befinden sich eventuell Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Carlsen Verlag GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.

Dark Diamonds Ein Imprint der CARLSEN Verlag GmbH © der Originalausgabe by CARLSEN Verlag GmbH, Hamburg 2019 Text © Amy Erin Thyndal, 2019 Lektorat: Diana Steigerwald Coverbild: Depositphotos / © studioloco / © Kruchenkova / © oneinchpunch / © Faestock / © Sergey Nivens Covergestaltung der Einzelbände: Magicalcover Design – Giuseppa Lo Coco-Ame Gestaltung E-Book-Template: Gunta Lauck / Derya Yildirim Satz und E-Book-Umsetzung: readbox publishing, Dortmund ISBN 978-3-646-30234-9www.carlsen.de

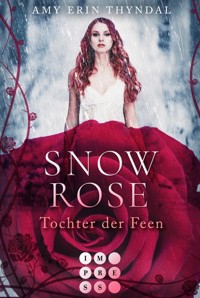

Amy Erin Thyndal

Uprising (Die Legende der Assassinen 1)

**Wenn dein Beschützer zu deinem größten Feind wird** Esmes Highlight des Tages ist es, jeden Morgen am Eingang des Empire State Building dem Security-Guard mit den Grübchen und den stechend silbernen Augen zu begegnen. Doch Atair ist kein gewöhnlicher Mensch. Von der Regierung geschaffen, gehört er zu einer Gruppe einzigartiger Soldaten, die nur einen einzigen Zweck erfüllen: leben, um zu dienen. Aber sie haben lange genug der Obrigkeit gehorcht! Die Soldaten beginnen eine Rebellion und Esme wird während des Gefechts ausgerechnet von Atair gefangen genommen. Der Mann, von dem sie eigentlich dachte, er würde auch etwas Besonderes in ihr sehen …

Wohin soll es gehen?

Buch lesen

Vita

Danksagung

Das könnte dir auch gefallen

© Anna Glatt

Amy Erin Thyndal lässt sich von ihren Freunden gern damit aufziehen, dass sie Bücher doch toller fände als Menschen. Nichtsdestotrotz sind es die Menschen um sie herum, die sie zum Schreiben inspirieren und ihrem Leben das gewisse Etwas verleihen. Und zwischen Studium, Sport, Hobbys, Freunden und natürlich der obligatorischen Lesesucht widmet sie sich der großen Liebe – ob in ihren Büchern oder in der echten Welt.

Für meine Schwester

Prolog

Bree

Es ist seltsam, wie die Assassinen ihre Anwesenheit ankündigen. Zunächst ändert sich nichts. Wir genießen die fröhliche Atmosphäre des gemeinsamen Abendessens, verstecken Kummer und Sorgen, um einen glücklichen Abend zu verbringen. Doch von einem Augenblick auf den anderen ändert sich alles.

Es ist ein seltsames Gefühl, diese Andersartigkeit, die Bedrohung, die uns verstummen lässt. Ein Gefühl, das dafür sorgt, dass sich die Härchen auf unserer Haut aufstellen, dass wir innehalten, uns besorgt umblicken und versuchen den Schauer, der uns über den Rücken läuft, zu verbergen, die aufkeimende Angst zu verdrängen.

Obwohl ich mich in den letzten Minuten immer wieder suchend nach meiner Schwester Ivy umgesehen habe, sah selbst ich die Assassinen nicht kommen. Aber als die Geräusche der Dorfgemeinschaft ersterben, ist es schwer, den Blick von den zwei Männern abzuwenden, die plötzlich in unserer Mitte stehen. Abwartend, mit kaltem Blick, beobachten sie die Menge.

Es ist, als würde die Zeit stehen bleiben, als würde jeder im Saal mitten in der Bewegung verharren. Die Hand, die ich gerade mit einem Löffel dünner Suppe an meinen Mund führen wollte, hält inne. Meine beste Freundin Natascha, die sonst nur im Schlaf aufhört zu plappern, presst die Lippen aufeinander und meine Eltern tauschen einen besorgten Blick.

Von Ivy ist noch immer nichts zu sehen und eine düstere Vorahnung breitet sich in mir aus. Was wollen sie von uns?

Dabei sehen die Assassinen nicht einmal so bedrohlich aus. Es sind Jungs, keine Männer, und ich würde vermuten, dass sie ungefähr in Ivys Alter sind, der Ältere scheint gerade mal zehn oder elf. Ich bin definitiv größer, obwohl einer der beiden, mit schwarzem Haar und goldenen Augen, gerade im Wachstum zu sein scheint. Der andere hat das gleiche schwarze Haar und ähnliche Gesichtszüge. Brüder wahrscheinlich. Wieder sehe ich mich nach Ivy um, doch es scheint, als würde meine unscheinbare Bewegung den Zauber durchbrechen, der uns gefangen hält.

Ein leises Raunen geht durch die Menge. Der Stuhl des Bürgermeisters quietscht laut, als dieser ihn zurückschiebt und aufsteht, um auf die Assassinen zuzugehen. Jeder seiner zittrigen Schritte hallt laut durch den Saal, sein Zögern ist offensichtlich. Wir alle wissen, dass ihn dieses Gespräch vermutlich das Leben kosten wird, und seiner Frau laufen bereits jetzt verzweifelte Tränen über die Wangen. Das ist der Preis, den ein Mensch zahlen muss, wenn er zum Anführer gewählt wird. Die Familie des Bürgermeisters ist besser versorgt als jede andere im Dorf, doch das Risiko ist größer, als es das wert ist.

»Meine Herren«, grüßt der Bürgermeister die Assassinen und kniet sich vor ihnen zu Boden, »womit kann ich Ihnen dienen?«

Bewegung kommt in die Menge, als wir es ihm hastig nachtun und uns auf die Knie werfen, den Blick respektvoll zu Boden gerichtet. Doch ich kann mich nicht zurückhalten und blinzle durch meine Wimpern weiter zu den Assassinen, sodass ich das hämische Grinsen sehe, das sich auf dem Gesicht des kleineren ausbreitet.

»Du kannst uns mit deinem Tod dienen«, verkündet er spöttisch. Fast gelangweilt hebt er die Hand an das Gesicht des Bürgermeisters, um seinen Blick nach oben zu ihm zu richten. Dann, so schnell, dass ich es kaum mitverfolgen kann, drückt er seinen Kopf nach hinten und bricht ihm das Genick.

Die Frau des Bürgermeisters stößt einen entsetzten Schrei aus und als ob es wüsste, was geschieht, beginnt sein jüngstes Kind, ein Junge von drei Monaten, ebenfalls zu schreien. Ich halte den Atem an, kann nicht anders, als Angst um das Neugeborene zu haben, obwohl ich weiß, dass es viel schlauer wäre, Angst um mich selbst zu haben.

Der Mörder macht einen Schritt in die Richtung des Neugeborenen, doch sein Bruder packt ihn am Arm.

»Wir haben einen Auftrag«, zischt er ihm zu. Der Kleinere wirkt, als wolle er ihm widersprechen, seufzt aber und nickt schließlich.

»Es ist Zahltag!«, ruft er dann in den Raum. »Im letzten Monat habt ihr versäumt uns die versprochene Ernte zu liefern. Statt dem Ertrag von dreißig Feldern Weizen und zwanzig Feldern Mais habt ihr uns gerade mal die Hälfte an Tribut gezahlt, trotz der verbesserten Maschinen, die wir euch letztes Jahr genehmigt haben. Wir sind eure Strafe.«

»Aber die Ernte war dieses Jahr viel zu schlecht!«, wirft Natascha in den Raum, bevor ihre Mutter ihr den Mund zuhalten kann. »Wir haben kaum genug, um uns selbst zu ernähren.«

Langsam schreitet der kleinere Assassine durch den Raum, bis er direkt vor Natascha zum Stehen kommt. Ihre Mutter nimmt das Mädchen schützend in den Arm, doch ihre Hilfe wird nur beide verurteilen.

»Keine Sorge«, sagt der Assassine leise, doch in der Stille des Saales ist es laut wie ein Donnerschlag, »wir sind hier, um dieses Problem zu lösen.«

Ich sehe weg, als er die Hand an Nataschas zarten Hals legt, und höre nur den dumpfen Laut, als sie und ihre Mutter einen Moment später tot zu Boden fallen. Dafür sehe ich jedoch etwas anderes, das mein Herz ins Stocken bringt: Ivys kupferfarbenes Haar, das unter dem Tisch hervorschimmert. Wie immer war sie leise wie eine Assassinin, als sie zu uns zurückgekehrt ist, doch durch ihr Haar wird sie sich nicht verstecken können. Ihre smaragdgrünen Augen blitzen, als sie zu mir aufblickt.

Ich schüttele unmerklich den Kopf.

»Geh«, forme ich das Wort mit den Lippen, ohne einen Laut auszustoßen. Doch ihr Blick wird störrisch und sie bleibt, wo sie ist.

Die Stimme des Assassinen mit den goldfarbenen Augen ist weich, als er erklärt: »Eure Strafe soll ein Segen zugleich sein. Wir erleichtern euch von der Last des Hungers, indem wir heute jeder Familie ein Mitglied nehmen, sodass es euch in Zukunft leichter fallen sollte, euren Tribut zu zahlen.«

Der kleinere Assassine lacht und die beiden verteilen sich im Raum, um ihren Auftrag auszuführen. Bald erfüllen Schreie und Schluchzer die Stille, begleiten die ekelerregenden Geräusche des Todes, der Gewalt. Ivys Spielgefährte Tom stirbt durch eine durchtrennte Kehle, die Tochter unserer Nachbarn wird durch den halben Raum geschleudert und bleibt dann reglos liegen. Ich bedeute Ivy immer wieder mit den Augen wegzulaufen, doch sie will nicht auf mich hören. Auch meine Eltern versuchen sie zur Flucht zu bewegen. In dem Chaos, das hier herrscht, könnte Ivy verschwinden wie eine Rauchwolke, doch sie bleibt stur. Obwohl ich nicht an die Götter glaube, obwohl sie den Menschen in den letzten Jahrhunderten nie geholfen haben, kann ich nicht anders, als ein stummes Gebet zu sprechen. Ich betrachte das wunderschöne rote Haar meiner Schwester, die ebenmäßigen Gesichtszüge. Sie wird einmal zu einer Schönheit heranwachsen, einer Frau, nach der sich jeder Mann umdrehen wird.

Doch ich habe die schreckliche Angst, die dunkle Vorahnung, dass ich nie die Chance haben werde, das zu sehen. Dass sie nie die Chance haben wird, zu dieser Frau zu werden. Mein Vater nimmt die Hand meiner Mutter und drückt sie fest, während Ma mich zu sich heranzieht. Andere Familien versuchen zu fliehen, doch wir wissen, Widerstand ist zwecklos. Sie werden uns alle töten, wenn wir es versuchen, und in den Augen meiner Eltern lese ich die Bereitschaft, sich für den Rest der Familie zu opfern.

Angst kriecht durch meinen Körper wie ein grauenerregender Parasit, der all meine anderen Gefühle, Gedanken frisst und mir den Atem nimmt. Kalter Schweiß sammelt sich unter meinen Achseln. Ich will meine Eltern nicht verlieren und die Assassinen, so harmlos sie auch aussehen mögen, sind bedrohlicher als alles andere, das ich kenne.

Sie sind eine Naturkatastrophe, der ich nicht entrinnen kann, und doch drehen sich in meinem Kopf die Gedanken umeinander, suchen nach einem Weg, einer Lösung, um heute nicht eines meiner Elternteile zu verlieren. Erst heute Morgen hat Ma summend Brot gebacken und mich durch die Küche gewirbelt, um mich vom Hunger, unserem stetigen Begleiter, abzulenken. Pa hat mir einen Strauß Gänseblümchen mitgebracht, mit dem ich mir einen Blumenkranz flechten durfte, und mir dann aus unserem einzigen Buch vorgelesen, während Ivy mal wieder unauffindbar war. Ich will nicht, dass die Assassinen unsere Familie zerstören.

Doch der Junge mit den goldenen Augen kommt unaufhaltsam näher, arbeitet eine Familie nach der anderen ab, und ich möchte mir am liebsten die Ohren zuhalten und die Augen schließen, um die grauenvollen Geschehnisse nicht mitzubekommen. Doch ich bin tapfer – das sagt Pa immer zu mir, dass ich sein tapferes kleines Mädchen sei, deshalb bleibe ich stark und stähle mein Inneres gegen das Geschrei, die Gewalt, die verzweifelten Schluchzer. Bis der Assassine schließlich bei uns ankommt.

Wortlos mustert er uns drei, wie wir regungslos am Tisch sitzen. Als sein Blick auf mich fällt, bin ich überrascht, wie menschlich er doch wirkt, trotz der Klauen an seinen Händen, den Flügeln auf seinem Rücken, dem stählernen Körperbau. Der Ausdruck in seinen Augen scheint fast traurig. Doch Entschlossenheit füllt seinen Blick und bei dieser Überzeugung in seinen Augen, diesem Plan, einen von uns zu töten, kann ich nicht mehr tapfer sein. Ich spüre, wie meine Wangen feucht werden, und schließe die Augen. Das ist alles nur ein böser Traum, versuche ich mir einzureden. Alles wird wieder gut.

Leider wirke ich auf mich selbst nicht besonders glaubwürdig.

Durch meine geschlossenen Augen bekomme ich nicht mit, wie Ivy unter dem Tisch hervorkriecht und sich direkt vor den Assassinen stellt. Erst als sie wütend mit dem Fuß aufstampft, öffne ich sie erschrocken.

»Du darfst keinem in unserer Familie wehtun!«, verkündet sie heftig und reckt herausfordernd das Kinn. Zitternd ziehe ich den Atem ein. Meine Schwester ist mutiger, als gut für sie ist.

Der Assassine betrachtet sie überrascht und offensichtlich verwirrt. Ma will Ivy mit der Hand zu sich zurückziehen, sich vor sie stellen, doch Ivy schüttelt sie trotzig ab.

»Es ist das Gesetz«, meint der Assassine ruhig und legt den Kopf schief, als wäre Ivy ein interessantes, hübsches Insekt, das er beobachten möchte. Ich weiß, was er sieht – das einzigartige kupferne Haar und die unnatürlich smaragdgrünen Augen. Ivys Schönheit, die sie von irgendeiner Urahnin der Familie geerbt haben muss, die ebenfalls solches Haar besaß, als es Menschen noch möglich war, durch Wissenschaft ihr Aussehen zu verändern. Meine Schwester ist auffällig, das ist es, was ihr eines Tages zum Verhängnis werden wird. In diesen Zeiten ist es als Mensch klüger, unscheinbar und eine graue Maus zu sein. Auf diese Weise lebt man länger und ich fürchte mich bereits jetzt vor dem Tag, an dem ein Assassine auf sie aufmerksam wird und sie zu seiner Hure macht.

Doch Ivy weiß von alldem noch nichts. Ma trichtert ihr zwar immer ein vorsichtig zu sein, ihr Haar versteckt zu halten, sich selbst versteckt zu halten, doch sie versteht nicht, welche Folgen ein Fehltritt haben könnte.

Welche Folge dieser Fehltritt haben wird.

Doch der Assassine scheint von ihrer Schönheit wie bezaubert und zum ersten Mal wage ich es zu hoffen. Ivy ist für mich das Kostbarste auf der Welt und auch wenn es nie wieder wie früher sein wird, gibt es eine kleine Chance, dass sie überlebt. Zwar ist das Leben im Harem eines Assassinen alles andere als erstrebenswert, doch es ist noch immer ein Leben. Ich bin mir fast sicher, dass der Assassine darüber nachdenkt, als er Ivy gedankenverloren anstarrt, und bete, dass er sich das Recht, eine Haremsfrau zu nehmen, bereits verdient hat.

Doch schließlich zuckt der Assassine desinteressiert die Schultern.

»Dann bist du es eben, welche die Strafe erleiden wird«, verfügt er und hebt nachlässig die Hand, um Ivy mit einem Schlag den Kopf abzutrennen. Ich halte entsetzt den Atem an.

»Nein!«, ruft Ma, bevor er meine Schwester töten kann. »Tötet mich an ihrer Stelle.«

Sie stellt sich vor meine Schwester.

»Nicht meine Tochter, bitte«, fleht sie mit einem Schluchzer in der Stimme.

Auch Pa erhebt sich und stellt sich vor die beiden.

»Tötet mich, Herr, und lasst meine Familie am Leben«, bittet er scheinbar furchtlos. Doch ich sehe, wie seine Hände zittern.

Ich schlinge die Arme um meinen Körper, die Angst um meine Familie ist stärker als je zuvor. Nur zu gut habe ich noch das Geräusch in den Ohren, als sowohl Natascha als auch ihre Mutter leblos zu Boden fielen. Diese Wesen kennen keine Gnade.

Auch dieser Assassine verdreht nur die Augen.

»Das ist sinnlos. Ihr seid viel stärkere Arbeitskräfte als sie«, entgegnet er pragmatisch und schiebt meine Eltern mit einer scheinbar behutsamen Bewegung beiseite – einer behutsamen Bewegung, die sie durch den halben Raum schleudert. Doch ich höre die Schluchzer meiner Mutter, das tröstende Gemurmel meines Vaters zwischen dem Lärm der anderen Dorfbewohner heraus und weiß, dass es ihnen gut geht.

Jetzt steht nichts mehr zwischen meiner Schwester und dem Assassinen.

»Nicht Ivy«, wispere ich. Inzwischen laufen mir Tränen in Strömen über die Wangen, doch ich wage es nicht, mich zu bewegen. Oder zu versuchen mich vor sie zu stellen. Ich wäre eine schwächere Arbeitskraft als meine Eltern, vielleicht würde der Assassine sich von mir überzeugen lassen. Doch es fehlt mir an Mut zu sterben. Ich bin ein Feigling.

Bei meinem Geflüster wirft der Assassine einen Blick zu mir, konzentriert sich dann jedoch wieder auf meine Schwester. Die beiden wirken fast wie Liebende, bei dem intensiven Blick, den sie austauschen. Ivy wirkt völlig unerschrocken, der Assassine seltsam fasziniert von ihr. Wieder hebt er die Hand, um ihr ein Ende zu bereiten.

»Es war einmal«, hebt Ivy plötzlich die Stimme. Der Assassine hält bei ihren Worten überrascht in der Bewegung inne.

»Es war einmal vor langer, langer Zeit, vor dem ersten Assassinenherrscher, ein Mädchen namens Esmeralda.«

Ich blinzle überrascht, als ich das Märchen wiedererkenne, das Ma früher immer mir erzählt hat und das ich inzwischen jeden Abend Ivy erzähle. Ihr Lieblingsmärchen, eine Geschichte von Heldenmut und Triumph. Auch der Assassine wirkt durcheinander, als hätte er noch nie den Beginn einer Geschichte gehört. Langsam lässt er die Hand sinken, als Ivys Talent fürs Geschichtenerzählen ihn in seinen Bann zieht.

»Esmeralda war schön und furchtlos. Sie lebte in einer Welt, in der Assassinen und Menschen noch gleichgestellt waren, als beide gemeinsam regierten und wir nicht Sklaven und Herr, sondern Freunde waren, als die Herrschaft nicht an den stärksten Assassinen weitergegeben, sondern ein König oder eine Königin gewählt wurde. Als es noch Frieden gab und unsere Welt nicht in Trümmern lag.

Als junges Mädchen wurde Esmeralda ihrer Familie beraubt, deshalb hatte sie niemanden außer ihrem besten Freund …«

Bei Ivys Worten scheint der Tumult um uns herum plötzlich in den Hintergrund zu rücken und ich kann sehen, wie gefesselt der Assassine an ihren Lippen hängt. Nur ich kann mich kaum auf ihre Worte konzentrieren, obwohl ich jedes Detail dieser Geschichte von Tapferkeit und Heldenmut auswendig kann. Die Angst steckt noch zu tief in mir und ich kann den Blick nicht von dem Assassinen lösen, dessen Ziel es ist, meine Schwester zu töten. Kann mich nur auf ihn fokussieren, jede seiner Rührungen beobachten und wider besseren Wissens hoffen, dass er meine Schwester verschont.

Erst der letzte Satz der Geschichte rüttelt mich auf.

»Du bist genauso mutig wie Esmeralda und eines Tages wirst du die Welt retten, Ivy.«

Der letzte Satz scheint meiner Schwester einfach so herauszurutschen, als hätte sie die Geschichte mit meinen Worten auswendig gelernt und wüsste gar nicht, wie sie sie anders beenden sollte. Sie scheint selbst verwirrt darüber, hält jedoch das Kinn gereckt und starrt den Assassinen genauso mutig an, wie ich mir immer Esmeralda vorgestellt habe.

Der Assassine weiß offensichtlich nicht, was er tun soll, und steht noch immer regungslos da, die Hand halb erhoben.

Etwas leiser fügt Ivy hinzu: »Zumindest ist es das, was meine Schwester Bree immer erzählt.«

Sie wirft einen Blick zurück zu mir und vielleicht ist es das, oder die ergreifende Art, wie sie unser Lieblingsmärchen erzählt hat, ihre Stimme oder das Glänzen ihres roten Haares, das in mir den Beschützerinstinkt aufflammen lässt. Ich weiß nur noch, dass Ivy alles ist, was ich habe, dass ich ohne meine Schwester nicht leben kann. Und als der Assassine sich schließlich fängt und erneut zum tötenden Schlag ausholt, gibt es nur eines, was ich tun kann. Schneller, als ich mich je zuvor in meinem Leben bewegt habe, schneller als ein Assassine, springe ich auf und werfe mich vor sie.

Das Letzte, was ich spüre, ist, wie sich seine harten Krallen in meinen Hals bohren.

1. Kapitel

Esme – 300 Jahre zuvor

Ich liebe New York.

Mir ist bewusst, dass genau dieses Gefühl, diese Bewunderung der Wolkenkratzer, der Genuss der Atmosphäre im Central Park, die Vorliebe zur Aufregung auf dem Broadway, schon vielen New Yorkern zum Verhängnis geworden ist. Man wird schlecht bezahlt und ausgebeutet – in einer anderen Stadt könnte ich mir ein Vielfaches meines derzeitigen Lebensstandards leisten, das doppelte Gehalt bekommen für die halbe Arbeit. Der Big Apple ist die Stadt der Träumer und Workaholics. Theaterschauspieler, Filmstars, Sänger und Businessikonen laufen jeden Tag durch diese Straßen.

Und ich. Ohne Anzeichen, jemals etwas davon zu werden, aber mit Begeisterung in meinem Herzen und Entschlossenheit in jedem meiner Schritte. Jedes Mal, wenn ich die Sonne über dieser Stadt aufgehen sehe, fühle ich, wie sie erwacht. Wenn ich in der Subway die verschiedensten Persönlichkeiten beobachte und dann die letzten Meter zur Arbeit gehe, die Dämmerung sehe und fühle – dann weiß ich, warum ich hier bin. Wenn die ersten Sonnenstrahlen die Wolkenkratzer über mir zum Glitzern bringen, ich mir meinen Kaffee im Starbucks hole und ihn geradezu inhaliere, als wäre er meine Lebensgrundlage – ist er ja auch –, dann weiß ich, ich bin hier richtig. Für dieses Gefühl, den Gedanken, dass alles geschehen kann, alles möglich ist, für diese Freiheit würde ich alles geben.

Dabei habe ich es gar nicht mal so schlecht, denke ich, als ich vor meinem Arbeitsplatz ankomme und den Blick nach oben richte. Das Empire State Building, Wahrzeichen New Yorks (meiner Meinung nach zählt die Freiheitsstatue nicht, Liberty Island ist nicht dasselbe wie New York), ragt über mir so hoch auf, dass ich überhaupt nicht bis zur Spitze blicken kann, so sehr ich mich auch anstrenge. Obwohl es Donnerstagmorgen ist, gehen bereits die ersten Touristen ein und aus, zahlen Unsummen für den Weg zur historischen Aussichtsplattform. Meiner Meinung nach ist es das durchaus wert – der Blick ist unbezahlbar. Der von meinem Büro allerdings auch.

Nicht nur Touristen strömen an mir vorbei in das Gebäude. Viele, die hier arbeiten, sind Frühaufsteher und ich erkenne ein paar Gesichter wieder. Fidel vom Filipino Reporter winkt mir zu, als er vorbeigeht, während die Angestellten von Noven Pharmaceuticals den Blick streng auf ihr Mobiltelefon gerichtet halten, vermutlich in Gedanken bereits bei der Arbeit. Ein paar Asiaten der People’s Daily ignorieren mich, während die dunkelhäutige Macy, die bei Turkish Airlines arbeitet, bei meinem Anblick mal wieder die Augen verdreht.

So findet mich Livy, wie jeden Morgen, und packt mich energisch am Arm, um mich mit sich ins Gebäude zu ziehen.

»Du musst echt mal damit aufhören, das jeden Tag zu machen. Das ganze Gebäude hält dich für verrückt«, behauptet sie. »Außerdem arbeitest du jetzt schon seit zwei Jahren hier. Du solltest dich inzwischen an den Anblick gewöhnt haben.«

»Ich glaube, das werde ich nie«, seufze ich verträumt.

»Wenn du jemals so von einem Mann sprichst, ist er ein glücklicher Kerl«, kommentiert sie.

Diesmal bin ich es, die die Augen verdreht, doch ich erwidere nichts. Livy hat schon viele Liebesdramen mit mir durchmachen müssen, da sie immer die Erste ist, der ich alles erzähle, und sie hat recht: Noch nie war ich von einem Mann so begeistert wie von meinem Arbeitsplatz. Muss ich erwähnen, dass ich single bin?

»Guten Morgen«, begrüße ich den Asset, der am Eingang zu den Fahrstuhlräumen steht, meine Schlüsselkarte prüft und mit meinem Aussehen abgleicht. Wie immer habe ich den Weg ganz rechts gewählt, um von dem gut aussehenden, dunkelhaarigen Asset kontrolliert zu werden, der sich wie jeden Tag an seinen Kollegen vorbeidrängelt, um sich um mich zu kümmern, und mich anlächelt. Beim Anblick seines Grinsens und der unwiderstehlichen Grübchen werden mir wie so häufig die Knie weich. Der Ausdruck in seinen silbernen Augen lässt mich innerlich schmelzen.

Wieso kann ich keinen Mann finden, der so gut aussieht?

Livy schüttelt nur den Kopf, als wir nebeneinander durch die Ganzkörperscanner schreiten und dahinter von unseren jeweiligen Assets auf nicht vorhandene Waffen abgetastet werden, sie mit einem genervten, ich mit einem sehr zufriedenen Gesichtsausdruck. Wie immer ist mein Asset sehr gründlich, was ich ehrlich gesagt alles andere als unangenehm finde. Nur der Gedanke daran, dass er vermutlich einige Frauen in diesem Gebäude so zuvorkommend behandelt, mindert das Gefühl ein wenig.

»Ich wünsche einen schönen Tag«, meint der Asset schließlich und lächelt wieder mit Grübchen, sodass ich alle Gedanken an andere Frauen vergesse und innerlich wohlig aufseufze.

»Ebenfalls«, hauche ich zurück. Livy kichert, als wir gemeinsam in den Aufzug steigen.

»Ich nehme das von vorhin zurück. Ein Mann wäre noch glücklicher, wenn du ihn so behandelst wie diesen Asset«, meint sie schmunzelnd. »Zu schade, dass er kein Mensch ist.«

»Wenn ich so einen gut aussehenden Mann kennenlerne, bist du die Erste, die es erfährt«, entgegne ich. »Und ich meine, eine Frau muss sich doch auch mal etwas gönnen. Wenn ich schon so glücklich in den Tag starten darf, muss ich das auch nutzen, Asset hin oder her.«

»Wie du meinst. Ich finde es trotzdem seltsam, dass du auf so ein komisches Wesen stehen kannst.«

Ich versetze ihr einen spielerischen Schlag.

»Wie kann man nicht auf ihn stehen?«, will ich wissen. »Hast du diese Augen gesehen? Nicht grau, sondern silbern funkelnd. Und diese Muskeln! Diese Grübchen!«

»Nicht zu vergessen die scharfen Klauen und Zähne«, erwidert Livy trocken.

»Du bist total oberflächlich«, betone ich, obwohl ich gerade noch ich diejenige war, die die äußerlichen Vorzüge des Assets angepriesen hat.

Sie schweigt und ich richte meinen Blick auf die Anzeigetafel des Aufzugs, auf der ich das aktuelle Stockwerk ablesen kann. Noch befinden wir uns im ersten Stock und warten auf die anderen Mitarbeiter, von denen ich trotz der zwei Jahre Arbeitserfahrung hier nur einen winzigen Bruchteil kenne. Ein paar Gesichter kommen mir bekannt vor, als sich der Aufzug füllt. Die violetten Haare einer Büroangestellten habe ich bereits einmal gesehen, auch die orangefarbene Kurzhaarfrisur eines dunkelhäutigen Afrikaners. Ich bin mir ziemlich sicher, dass keiner hier mich kennt – mit meinen langweiligen schwarzen Haaren und der hellen Haut habe ich kaum Wiedererkennungswert. Wenn, dann bemerken sie mich nur als das Mädchen, das die ganze Zeit mit der schönen Olivia herumhängt.

Endlich schließen sich die goldenen Türen des Aufzugs, bevor er an Fahrt aufnimmt. Wir sind so schnell, dass ich das Gefühl habe, meine Füße gegen den Boden zu stemmen, und in der Animation an den Aufzugwänden, welche die Außenwelt zeigt, sehe ich die immer kleiner werdenden Menschen und Straßen New Yorks. Als wir schließlich im sechzigsten Stock abbremsen, spüre ich für einen Moment Schwerelosigkeit.

Der Aufzug, den Livy und ich genommen haben, ist jener für den sechzigsten bis achtzigsten Stock. Bei den hundertzwei Stockwerken des Gebäudes ist es grundlegend, ein wenig Ordnung in den Transfer der Angestellten zu bringen. Obwohl die Aufzüge unerwarteterweise schnell sind, könnte man das Gebäude retro nennen – 1930 erbaut. Es steht jedenfalls bereits auf der Liste der Weltkulturerbestätten, wobei die Lifte erst vor fünf Jahren renoviert wurden und seitdem den neuesten Standards entsprechen. Kein Wunder bei der Miete, die man hier für die Büroflächen zahlen muss.

Trotz der Strukturierung der Aufzüge dauert es eine Weile, bis Livy und ich im achtundsiebzigsten Stockwerk ankommen, da wir fast auf jeder Ebene halten und Menschen aussteigen. Schließlich jedoch erreichen wir unser Stockwerk, treten in den Ausgangsbereich und nach dem Scannen unserer Schlüsselkarte in das Hauptquartier der Human Rights Foundation.

»Ich liebe New York!«, rufe ich begeistert aus und stürze mich auf den Sessel, der am Fenster für mich bereitsteht, seit ich ihn an meinem ersten Tag dorthin gerückt habe. Auf dieser Höhe kann man die meisten benachbarten Wolkenkratzer bereits überblicken – die wirklich hohen Türme werden in New Jersey erbaut, um dem Tourismus des Empire State Buildings und Rockefeller Centers nicht die Show zu stehlen. Durch das Fenster, das nach Osten gerichtet ist, kann ich dabei zusehen, wie die aufgehende Sonne die Wolken pink und rosa färbt. Livy verdreht mal wieder nur die Augen, doch mir entgeht nicht, wie sie einen Blick nach Norden zum Central Park wirft und ihr Gesichtsausdruck bei der Aussicht auf ihren Lieblingsort weich wird.

Wortlos macht sie sich an der Küchenzeile zu schaffen und drückt mir dann nach ein paar Minuten einen Kaffee in die Hand, nachdem sie mir den vorherigen abgenommen hat. Sie setzt sich in den zweiten Sessel am Fenster und wortlos genießen wir die Aussicht.

Die Sonne ist schon ein ganzes Stück über den Himmel gewandert, als wir uns wieder erheben und auf den Weg in unser Büro machen – gerade pünktlich, um unseren Chef herauskommen zu sehen.

»Diese Frühaufsteher«, grummelt er mit einem Gähner, zwinkert uns aber zu, bevor er zu den Aufzügen geht.

»Diese Vampire«, rufe ich ihm hinterher und bringe ihn damit zum Lachen. Auch Livy kann sich ein Kichern nicht verkneifen, unser Chef ist einfach unschlagbar. Während wir beide in den frühen Morgenstunden mit der Arbeit beginnen, ist er selten vor Einbruch der Dunkelheit im Büro anzutreffen. Dafür bleibt er aber auch bis nach Sonnenaufgang. Er behauptet, sein Tagesrhythmus gefalle ihm so besser, aber ich bezweifle, dass es gesund ist.

Das Großraumbüro, in dem Livy, ich und noch etwa zwanzig weitere Angestellte arbeiten, hat völlig verglaste Wände und ich habe mir natürlich einen Platz am Fenster erkämpft. Mit einem letzten verträumten Blick auf die Sonne setze ich mich hin und stürze mich auf den Stapel an Arbeit, der bereits auf mich wartet. Menschenrechte erkämpfen sich schließlich nicht von allein.

2. Kapitel

Die Mittagspause ist wie immer ein Abenteuer. Nicht das Essen, natürlich – die Cafeteria im dreiundsiebzigsten Stock hat uns mit ihren Köstlichkeiten noch nie im Stich gelassen. Nein, das Abenteuer ist der Ort, an dem wir essen. Nachdem Livy und ich uns in der Cafeteria unser Mittagessen zum Mitnehmen geholt haben – sie wie immer einen Salat, ich das heutige Tagesgericht, Schweinefiletscheiben gefüllt mit Tomatenpesto zu Bandnudeln –, steigen wir in einen der Aufzüge, der zum Transport zwischen den Stockwerken gedacht ist. Die Fahrt dauert nur wenige Sekunden, bis wir im hundertdritten Stockwerk aussteigen und die leeren Flure entlang bis zum Balkon laufen.

Obwohl bereits der Blick von meinem Büro aus magisch ist, ist er kein Vergleich zu diesem Ort. Der geheime Balkon in dieser Etage – der gar nicht mal so geheim ist, wie der Name sagt, was die etwa zwanzig Menschen zeigen, die sich bereits hier versammelt haben – bietet einen Adrenalinkick der besonderen Art. Livy und ich setzen uns an das Geländer und starren auf die Stadt, während wir essen und sie mir von ihrem Freund erzählt, ein Künstler, der gerade in New Jersey eine Ausstellung hat. Der Wind fährt mir durch meine langen Haare, verwirbelt sie, sodass sich ihr Schwarz und Livys Rot mischen, während wir reden und lachen und das Leben genießen. Ich liebe New York, ich liebe dieses Gebäude, ich liebe meinen Job. Ich habe das Gefühl, dass keine Sorge dieser Welt mich hier jemals erreichen kann.

Der Boden ist so weit entfernt, dass sowohl Menschen als auch Autos kaum erkennbar sind. Dennoch ist es auffällig, als der Verkehr unter uns plötzlich stockt. Viele Autos bleiben an einem Fleck, doch vereinzelt sehe ich auch einige, die schneller fahren und sich eine Verfolgungsjagd zu liefern scheinen.

»Was ist denn da los?«, frage ich verwirrt, doch Livy zuckt nur unbekümmert die Schultern.

Auch meine Sorge hält sich in Grenzen. Möglicherweise ein illegales Autorennen – auch wenn ich noch nie von einem im Herzen New Yorks mitten am Tag gehört habe. Doch ich bin mir sicher, dass sich die Polizei und die Assets darum kümmern werden.

Dann jedoch fallen mir die Flugzeuge auf.

Der LaGuardia Airport ist so nahe am Stadtzentrum, dass wir von unserem Büro immer wieder kleine Flieger sehen können, die über der Stadt vorbeiziehen. Doch niemals sind sie so nah wie heute, die Flugzeuge scheinen über der Stadt zu kreisen. Da bemerke ich eines, das unkontrolliert zu Boden fällt, und stehe schockiert auf.

»Irgendetwas stimmt nicht«, sage ich atemlos und auch Livy erhebt sich langsam.

»Ein Terroranschlag?«, mutmaßt sie und zieht verwirrt die Augenbrauen zusammen. Auch die anderen Menschen auf der Plattform regen sich, runzeln besorgt die Stirn oder tippen verwundert auf ihre Handys, vermutlich um den Grund für diese Aufregung zu googeln.

»Mir ist das nicht geheuer«, teile ich Livy mit, werfe den Rest meines Essens in einen bereitstehenden Mülleimer und ziehe sie mit mir Richtung Aufzüge.

Dann hören wir Schüsse. Das laute Knattern eines Maschinengewehrs sorgt dafür, dass ich ein flaues Gefühl in meinem Magen bekomme.

»Vielleicht ein Asset, der … trainiert«, vermutet Livy, doch ihre Stimme ist besorgt und ich höre deutlich, wie sie schluckt. Keiner von uns glaubt auch nur einen Moment daran, obwohl die Vorstellung beruhigend wirkt.

Ich weiß nicht, was die Schüsse mit dem seltsamen Verkehr oder den kreisenden Flugzeugen zu tun haben, doch eines ist mir in diesem Moment vollkommen klar: Es muss sich ein Amokläufer in unserem Stockwerk befinden. Der Lautstärke der Schüsse nach zu urteilen und der angsterfüllten Schreie, die nun einsetzen, bewegt er sich direkt auf uns zu.

Ich war noch nie in meinem Leben in einer Krisensituation, noch nie habe ich dieses Prickeln im Nacken gefühlt, das mir deutlich sagt, dass hier etwas nicht stimmt. Das mich förmlich anschreit zu fliehen, mich zu verstecken und mir gleichzeitig die Kraft gibt zu handeln.

»Weg hier«, zische ich Livy zu. Sie nickt mit großen Augen.

In unserem Rücken befindet sich nur der Balkon und einen Fall aus dieser Höhe würden wir sicher nicht überleben. Vor uns wartet der Amokläufer auf uns. Doch rechts neben uns ist ein weiterer Ausgang vom Balkon, der zwar nicht zu den Aufzügen führt, aber zu den Büroräumen dieses Stockwerks.

Ich reiße Livy mit mir mit auf diesen Ausgang zu. Die anderen Menschen auf dem Balkon scheinen den gleichen Gedanken zu haben, denn mehr als die Hälfte folgt uns. Jetzt heißt es nur noch eins: Schutz suchen, bis die Assets die Bedrohung eliminieren und uns retten.

Livy scheint unter Schock zu stehen, als sie mir durch die um diese Zeit leer stehenden Räume folgt, sich matt am Arm von mir nach vorne ziehen lässt. An manchen Plätzen erkenne ich die Zeichen einer überstürzten Flucht: Papiere, die verstreut herumliegen, ein Drucker, der noch immer fleißig ein Dokument ausgibt, ein Mobiltelefon, das entsperrt auf einem Schreibtisch liegt und mit einem leisen Summen zu verstehen gibt, dass es gerade angerufen wird. Wir versuchen so leise wie möglich durch die Räume zu schleichen, unentdeckt zu den Treppen zu gelangen, insbesondere als das Geräusch der Schüsse plötzlich verklingt – genauso wie die Schreie und Laute anderer Lebender.

Doch die Anzahl an Menschen, die uns folgen, ist zu groß, um das zu erreichen. Hinter uns stolpert eine junge Frau und schreit schmerzerfüllt auf, als sie gegen die Ecke eines Schreibtisches stößt. Das Geräusch lässt mich zusammenzucken. Bis zu den Treppen sind es nur noch drei Ecken, aber ich bin mir sicher, dass der Amokläufer nun auf uns aufmerksam geworden ist. Ohne mich noch darum zu kümmern, leise zu sein, reiße ich Livy mit mir und renne los, auf die rettenden Treppen zu.

Aber so weit kommen wir nicht. Als wir um die nächste Ecke biegen, steht im Gang ein uniformierter Asset mit Maschinengewehr und lächelt uns an. Ein Mann neben mir seufzt erleichtert auf und geht auf ihn zu.

»Hilf uns«, bittet er mit befehlsgewohnter Stimme. Der Asset nickt und bevor einer von uns reagieren kann, hebt er das Gewehr und erschießt den Mann.

Eis breitet sich in mir aus. Es handelt sich hier um keinen Amokläufer, sondern einen Asset – ein Wesen, das weit gefährlicher ist, als ein Mensch es je sein könnte. Ich verstehe nicht, wie das passieren konnte. Assets werden von Geburt an trainiert Menschen zu beschützen und all ihren Befehlen zu gehorchen. Angeblich wurde sogar ein Gen für Disziplin und Loyalität in ihre DNA integriert und die Assets schützen uns Menschen bereits seit vielen Jahren, ohne dass einer von ihnen je Anzeichen von rebellischem Verhalten gezeigt hat. Bis jetzt.

Doch ich habe keine Zeit, darüber nachzudenken.

»Versteck dich«, rufe ich Livy zu und drehe mich um. Gemeinsam rennen wir zurück zu den Büroräumen, während hinter uns wieder Schüsse erklingen und Geräusche von Gewalt. Assets sind weit schneller als Menschen und ich weiß, Sekunden entscheiden über unser Schicksal. Ohne nachzudenken, hechte ich unter einen der herumstehenden Schreibtische, schiebe den Bürostuhl vor mich und bete nicht entdeckt zu werden, obwohl das Versteck einem zweiten Blick nicht standhalten würde. Wo Livy hinläuft, weiß ich nicht, doch ich hoffe, ihr Versteck ist besser.

Zuerst glaube ich die Schreie kaum ertragen zu können. Ich höre, wie Menschen um ihr Leben flehen, Menschen, die vor wenigen Minuten noch sorglos mit mir auf dem Balkon saßen und zu Mittag gegessen haben. Die Schüsse hallen laut durch die Büroräume und ich frage mich, ob der Asset es mit Absicht macht. Heutzutage haben schließlich alle Waffen einen Schalldämpfer und er könnte uns vermutlich leise wie Schneefall ermorden. Lässt er uns das Geräusch der Schüsse hören, um uns Angst zu machen, uns zu bedrohen?

Wenn ja, funktioniert es ausgezeichnet.

Doch erst als die Schüsse verstummen und sich eine Gänsehaut auf meinen Armen ausbreitet, merke ich, dass die Stille viel schlimmer ist. Assets bewegen sich völlig lautlos, es sei denn, sie wollen Geräusche machen. Es scheint, als hätte der Asset uns genügend mit Lautstärke eingeschüchtert. Eine unheimliche Stille senkt sich über das leere Büro und ich zwinge mich langsamer zu atmen, um die Ruhe nicht zu stören. Angespannt starre ich hinter dem Stuhl hervor und frage mich zunehmend, ob ich mein Ende überhaupt kommen sehen möchte. Vielleicht sollte ich schlicht die Augen schließen und den Tod abwarten. Vielleicht wäre die Ungewissheit ein Segen. Die Angst und das Grauen sitzen tief in mir und ich weiß überhaupt nicht, wie ich in diesem Moment reagieren, wie weitermachen soll.

Doch ich will noch nicht sterben. Ich habe schreckliche Angst, weiß, dass ich gegen den Asset keine Chance habe, doch mein Überlebensdrang ist stark. Er bringt mich dazu, mein inneres Zittern zu unterdrücken, so reglos und leise wie möglich in meinem Versteck zu kauern, in meiner unangenehmen Position zu verharren und mich nicht zu rühren, obwohl sich nach einigen Minuten ein Krampf in meinem linken Bein ausbreitet.

Als plötzlich eine Stimme die erdrückende Stille durchdringt, ist es nur diesem uralten Instinkt zu verdanken, dass ich nicht zusammenzucke und mich durch ein Geräusch verrate.

»Hast du alle?«, fragt eine männliche Stimme.

Schon immer hat mich fasziniert, wie sehr die Assets uns Menschen ähneln. Wie sehr sie wie wir klingen, wie einfach es wäre, einen von ihnen für einen von uns zu halten. Oft habe ich mich gefragt, was denn überhaupt der Unterschied ist – ob es einen gibt, ob sie wirklich weniger intelligent, weniger wert als wir sind. Doch als die nächste Stimme spricht, ist es eindeutig, dass es sich um einen Asset handelt. Kein Funken Menschlichkeit liegt in seinem Ton, nur eine Kälte, die sich in mir festsetzt.

»Ich habe nicht gezählt, ich hatte zu viel Spaß. Wer hätte gedacht, dass die Menschen, die sich seit Jahren anmaßen über uns zu befehlen, so zerbrechlich sind? Es sollten aber fast alle in diesem Stockwerk eliminiert sein, ich erinnere mich nur noch an einen Rotschopf und an einen Schwarzen, die sich hier irgendwo versteckt haben müssen.«

Zum ersten Mal in meinem Leben bin ich froh so unscheinbar, so normal zu sein und nicht wie Livy das rote Haar ihrer Großmutter geerbt zu haben. Bei dem Gedanken fühle ich Schuld. Wie kann ich nur so über meine beste Freundin denken?

Wieder senkt sich Stille über den Raum, während der Schmerz in meinem linken Bein stärker wird. Doch Adrenalin und Instinkt halten mich davon ab, mich zu bewegen, es zu entlasten.

Als minutenlang noch immer nichts geschieht, lasse ich die Frage zu, die schon längst in meinen Gedanken kreist: Was geschieht hier? Was haben die Assets vor? Rebellieren sie gegen die Menschen? Diese Idee sorgt dafür, dass mir noch kälter wird als ohnehin schon. Oder ist es nur eine kleine Gruppe, die der Hauptanteil der Assets bald wieder unter Kontrolle bringen kann?

Letzteres wäre in Ordnung, während Ersteres eine absolute Katastrophe für die Menschheit bedeuten würde. Seit Jahrzehnten bedeuten diese genetisch veränderten Soldaten unseren Schutz, kämpfen unsere Kriege, bewahren uns vor Terror und Kriminalität. Sie sind stärker, schneller und besser als wir – doch den Menschen zu absolutem Gehorsam verpflichtet. Zumindest dachten wir das und die Wissenschaftler haben uns stets versichert, dass sie die sicherste Waffe sind, die sie je erschaffen haben.

Inzwischen gibt es Tausende von ihnen, sie sind trainiert und haben Zugang zu Waffen und Militär, während wir Menschen ihnen ausgeliefert sind. Ein Asset reicht, um Hunderte von uns zu töten, wie jener auf diesem Stockwerk gerade bewiesen hat, und er ist sicher noch nicht fertig. Ein Aufstand könnte das Ende der Menschheit bedeuten. Oder Schlimmeres, denn Assets benötigen uns, um sich fortzupflanzen. Da die Gene für ihre Modifikationen auf dem Y-Chromosom liegen, sind sie ausschließlich männlich. Bisher wurden transfizierte Embryonen in Petrischalen und künstlichen Mutterleibern herangezogen, doch es gab bereits die Diskussion, Leihmütter künstlich zu befruchten und ihre Vermehrung damit billiger zu machen. Bei dem Gedanken, Assets könnten uns Menschen zukünftig als Sklaven halten, muss ich schlucken.

Ich bin so damit beschäftigt, dass ich zusammenzucke, als plötzlich ein einzelner Schuss die Stille durchdringt. Es ist reinem Glück zu verdanken, dass ich nirgends anstoße und damit dennoch kein Geräusch mache, während ich bete weiterhin nicht entdeckt zu werden. Bete, dass dieser Schuss nicht Livys letzten Atemzug markierte, sondern den eines anderen Menschen, den ich nicht kenne, obwohl es ein Sakrileg ist, einem anderen Menschen den Tod zu wünschen.

Die Assets sprechen nicht wieder und nach diesem Schuss höre ich nichts mehr. Ich habe keinerlei Zeitgefühl, jede Sekunde scheint Jahrhunderte zu dauern, während ich reglos dasitze und meinem Herzschlag lausche. Die Minuten ziehen sich zu Stunden, in welchen ich in meinem Versteck hocke, lausche, denke und mir Sorgen mache. Nach einer unendlich scheinenden Weile erlaube ich mir so leise wie möglich mein Bein auszustrecken und als nichts geschieht, lehne ich mich schließlich an die Wand hinter mir. Ich weiß nicht, wie lange ich so dasitze, während mein Adrenalinspiegel sinkt und die Angst nach und nach abebbt, obwohl ich nach wie vor nicht wage mein Versteck zu verlassen. Ich ermahne mich immer wieder, dass die Assets direkt neben mir stehen und nur darauf warten könnten. Dass meine einzige Chance ist auszuharren und auf Rettung zu warten.

Schließlich geht die Sonne unter und in der Schwärze, die nun das Büro durchdringt, habe ich noch weniger den Mut, mich hervorzuwagen. Ich habe gehört, dass Assets in der Dunkelheit sehen können.

Doch nichts passiert und nach langem Warten besiegt mich die Müdigkeit und ich schlafe ein, ohne zu wissen, ob ich je wieder aufwachen werde.

3. Kapitel

Als ich mit einem Ruck erwache, weiß ich sofort wieder, was geschehen ist, und wünsche mir die Ahnungslosigkeit des Schlafs zurück. Doch selbst in meinen Träumen wurde ich von bewaffneten Assets verfolgt, konnte keine Entspannung finden. Ich könnte schwören, dass ich mich im Schlaf hin und her gewälzt habe, alles andere als leise war, wodurch mich längst jemand entdeckt oder gerettet haben müsste. Doch noch immer befinde ich mich halb liegend, halb sitzend unter diesem Schreibtisch.

Angespannt lausche ich in die Stille, die nach wie vor im Büro herrscht, doch ich höre nichts und im Zwielicht ist auch keine Bewegung sichtbar. Ich weiß nicht, wie viel Zeit vergangen ist, seit ich eingeschlafen bin, doch wenn die Assets noch hier wären, wäre ich vermutlich bereits tot. Das Adrenalin ist längst aus meinem Körper gewichen und auch die Angst, die mich beim Erwachen wieder packte, ebbt nach einigen Sekunden ab. Ich gestatte mir mein eingeschlafenes Bein anzuwinkeln und mich zu strecken, meinen vom Schlaf verspannten Körper zu bewegen. Nur kleine, unmerkliche Bewegungen zu Beginn, doch als meine Knochen knacken und sich nach wie vor nichts rührt, bin ich mir vollends sicher allein zu sein.

Vorsichtig warte ich noch eine Minute, bis ich aus meinem Versteck hervorkrieche, aufstehe und mich umsehe. Mein erster Blick geht zum Fenster, hinter dem das Licht der aufgehenden Sonne New York in traumhafte Rot- und Orangetöne taucht. Es sieht aus wie jeden Morgen, als wäre alles wie immer, doch ich weiß bereits jetzt, dass sich alles geändert hat. Der Verkehr unter mir ist nicht mehr existent, auf den Straßen rührt sich kein Auto und kein Flugzeug bricht durch die Wolkendecke der Stadt. Auf den ersten Blick wirken die Veränderungen unscheinbar, doch sie sagen mir, dass nicht nur für mich, sondern für die ganze Stadt ein neues Zeitalter angebrochen ist. Dass der Asset auf diesem Stockwerk kein Abtrünniger war, sondern wir Menschen tatsächlich zum Untergang verdammt sind. Der Gedanke sollte mich mit Angst erfüllen, doch ich fühle nur Resignation gegenüber diesem unausweichlichen Schicksal. Hoffnung ist mir in diesem Moment fremd.

Schließlich kann ich es nicht weiter hinauszögern und wende mich vom Fenster ab, um meine unmittelbare Umgebung zu begutachten. Ich zucke zusammen, als ich eine Leiche auf dem Boden entdecke, nur wenige Meter von meinem Versteck entfernt. Die langen blonden Haare hängen der Frau ins Gesicht, sodass ich es nicht genau ansehen muss, doch etwas weiter liegt bereits der nächste Tote. Der Mann hat die Augen im Schock weit aufgerissen und hätte ich in den letzten Stunden etwas gegessen, hätte ich mich vermutlich übergeben. Auf diese Weise vergeht mir nur der ohnehin kaum existente Hunger angesichts des Blutes, das den grauen Teppichboden getränkt hat, und der beiden Toten. Ich fühle mich, als wäre ich bereits eine von ihnen, mein Inneres ist starr und unbeweglich und vermag es kaum, das Grauen und die Angst zu fühlen, die in diesem Moment vermutlich angemessen wären. Stattdessen fühle ich nichts, als wäre das alles nur ein Film, nichts, das mir passiert, als wäre ich eine unbeteiligte Beobachterin dieses Dramas.

Ich kümmere mich nicht darum, leise zu sein, als ich durch das Büro schreite, an weiteren Leichen vorbei. Inzwischen bin ich mir absolut sicher, dass niemand hier ist, niemand außer den Toten und ich und der Zerstörung, welche die Assets hinterlassen haben. Ich kann kaum glauben, dass ich gestern noch unbekümmert Artikel für unseren Newsletter getippt und Spendenbescheinigungen unterschrieben habe. Dass sich innerhalb eines Tages alles so verändert hat. Dass die Welt innerhalb dieser kurzen Zeit für mich bereits eine andere geworden ist.

Es scheint, als wäre ich gegen den Anblick des Todes bereits abgehärtet, denn die anderen Leichen ignoriere ich schlicht und gehe daran vorbei Richtung Treppe, als wären sie normale Bürodekoration. Erst als ich das Mädchen sehe, das direkt neben der Tür zum Flur liegt, merke ich, dass ich doch noch etwas fühlen kann.

»Livy«, flüstere ich ungläubig und es fühlt sich an, als würde ein Eisspeer mitten in mein Herz fahren. Als würde dieses Organ tatsächlich brechen und die Splitter sich in meinem Inneren ausbreiten. Ein Schluchzer entfährt mir, als ich zu ihr eile, sie auf meinen Schoß ziehe und ihr das schöne rote Haar aus dem Gesicht streiche. Ihre dunkelgrünen Augen starren blicklos an die Decke, getrocknetes Blut färbt den Boden um sie herum.

»Nein«, wispere ich verzweifelt und kann den Blick kaum von ihrer zerfetzten Kehle abwenden. Ich war so sicher, dass sie überlebt hat, dass sie so wie ich Glück hatte und sich verstecken konnte. Doch ihr lebloser Körper erzählt eine andere Geschichte. Meine beste Freundin wird nie wieder lachen, sich nie wieder mit Schwung die Haare zurückwerfen und mit dem Kellner flirten, mich nie wieder wegen meines Schwärmens für einen Asset aufziehen.

Hass keimt in mir auf, Hass auf die Soldaten, die uns das angetan haben, Hass auf mich selbst, weil ich gestern noch einen von ihnen attraktiv fand. Wie konnte ich das Potenzial für diese Gewalt, dieses Töten nicht sehen? Wie konnte ich nur? Es fühlt sich an, als hätte ich Livy bereits vor ihrem Tod verraten.

»Es tut mir so leid«, schluchze ich und wische mir die Tränen aus dem Gesicht, was nur dazu führt, dass ich Livys Blut auf meine Wangen schmiere. Obwohl sie schon seit Stunden tot sein muss, tropft die dickflüssige rote Flüssigkeit auf meine Hose und Hände, doch es ist mir egal. Meine beste Freundin. Dieser tote Körper ist meine beste Freundin. War meine beste Freundin.

Doch ihre Leiche ist kalt und ganz anders als die lebensfrohe, stets lachende Livy und schließlich zwinge ich mich meine Trauer in ein winziges Paket zu verpacken und in der hintersten Ecke meines Gehirns zu verstecken, um sie wieder hervorzuholen, sollte ich jemals wieder sicher sein. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich ihr bald ins Jenseits nachfolge, ist ohnehin hoch.

Meine Tränen versiegen und ich beuge mich vor, um Livys Augen für immer zu schließen. Als ich mich aufrichte, bemerke ich aus den Augenwinkeln eine Bewegung.

Erschrocken zucke ich zusammen, schiebe Livy von mir und stehe auf. Hastig blicke ich mich nach einem Fluchtweg um, doch es ist bereits zu spät, denn ein dunkelhäutiger Mann biegt um die Ecke, in den Händen eine Pistole, die auf mich gerichtet ist.

Es ist vorbei. Sie haben mich gefunden. Obwohl ich schon dachte keine Angst mehr fühlen zu können, ergreift sie mich nun doch und bringt mich zum Zittern. Ich hebe die Hände und senke den Blick, als der Mann näher kommt.

»Bitte«, flehe ich, »ich will noch nicht sterben.«

Es ist die Wahrheit, erkenne ich. Noch will ich Livy nicht nachfolgen. In meinem Herzen spüre ich tatsächlich so etwas wie Hoffnung, obwohl die Situation, die Rebellion der Assets, so ausweglos erscheint. Mein Überlebenswille ist stärker als mein Verstand.

»Ich bin keiner von denen«, sagt der Mann mit schroffer Stimme und ich blicke überrascht auf, in das Gesicht eines Menschen. Tatsächlich trägt er keine Uniform und hat keine Klauen. In seinen Augen erkenne ich die gleiche Angst und Sorge, die auch ich fühle. Die dunkle Haut des Mannes bringt mich zu dem Schluss, dass er der Schwarze sein muss, von dem der Asset gestern Nacht geredet hat.

Erleichtert seufze ich auf und senke die Hände wieder, während auch der Mann seine Pistole herunternimmt. Er steckt sie nicht weg, was mich eher beruhigt als besorgt, denn mit einer Pistole hätten wir gegen einen Asset wenigstens eine Chance. In diesem Kampf steht jeder Mensch auf meiner Seite.

»Wer bist du?«, will ich wissen. Der Mann wirft mir einen irritierten Blick zu und mustert stirnrunzelnd mein blutverschmiertes Gesicht.

»Cade, Qatar Airways, zweiundsechzigster Stock«, stellt er sich vor, »aber das ist irrelevant. Lass uns zusehen, dass wir hier rauskommen, dann können wir uns dem Small Talk widmen.«

Er ist überraschend ruhig und selbstsicher, was auch mich beruhigt. Dennoch – eine Sache lässt mich nicht los.

»Ich befürchte, dass es draußen nicht besser ist«, gestehe ich die Angst, die mich schon seit einiger Zeit beschäftigt. Ich meine, was ist der Sinn dahinter zu fliehen, wenn wir nirgendwohin können? Die Assets könnten bereits ganz New York lahmgelegt und alle Menschen getötet haben.

Cade schüttelt den Kopf.

»Du hast recht, das ist es nicht«, erwidert er, »aber das Militär hat die United Nations Headquarters vor den Assets abgeriegelt und hält das Gebäude bisher. Wer hätte gedacht, dass Europas Misstrauen gegenüber den Assets uns einmal zugutekommen würde?«

Seine Ruhe färbt auf mich ab und endlich fühle ich Hoffnung in mir aufflammen. Die UN-Headquarters sind nur eine halbe Stunde von hier entfernt und ich weiß, dass es von menschlichen Soldaten bewacht wird – was die Menschen dort scheinbar vor den Assets gerettet hat. Wenn wir es dorthin schaffen, dürfte es vorerst sicher sein.

»Woher weißt du das?«, frage ich dennoch etwas misstrauisch. Schmunzelnd hebt Cade seine linke Hand, in der ein Mobiltelefon im Licht der Sonne glänzt. Der vertraute Anblick erleichtert so sehr, dass ich fast erwäge mich in unser Büro zu schleichen und mein eigenes Mobiltelefon zu holen. Aber nur fast. Wenn wir das hier überleben wollen, haben wir keine Zeit zu verlieren.

»Dann los«, verkünde ich und mache eine Geste mit der Hand, um Cade zu bedeuten vorauszugehen.

4. Kapitel

Cade vor mir hält seine Pistole bereit, während wir gemeinsam durch die leeren Büros zu den Treppen schleichen. Es ist unwirklich, wie still es in diesem Gebäude ist, in dem es sonst nur so vor Leben wimmelte. Beängstigend. Doch Cade schenkt mir Zuversicht, gibt mir ein Ziel, Hoffnung, obwohl mein Inneres noch immer wie betäubt ist. Ich muss glauben, dass wir eine Chance haben, das hier zu überleben. Mich an irgendetwas klammern, um meine Angst und meine Verzweiflung zu vergessen.

Doch gerade als wir das Treppenhaus erreichen und Cade die Tür langsam öffnet, hören wir ein Geräusch. Schritte – schnelle Schritte, von jemandem, der die Treppe hinaufläuft, direkt auf uns zu.

Alarmiert weicht Cade vor der Tür zurück, sodass diese zurück ins Schloss fällt und dabei ein knarzendes Geräusch macht.

»Versteck dich«, flüstert er und bevor ich etwas erwidern kann, stürmt er zurück ins Büro.

Ich bin wie paralysiert und bleibe stehen, wo ich bin. Ein Asset kann sich völlig lautlos bewegen, die Schritte zeugen also nur davon, dass er bereits weiß, dass wir hier sind. Dass sich ein Mensch auf der Treppe befindet, glaube ich nicht – keiner wäre so dumm in einem Gebäude wie diesem so laut die Treppe zu benutzen, während die Apokalypse in vollem Gange ist. Aber wie hat der Asset uns gefunden? Unwillkürlich zuckt mein Blick zu der Überwachungskamera neben dem Aufzug mir gegenüber und ich frage mich, wieso wir nicht eher darauf gekommen sind, diese zu zerstören. Wobei, wenn er uns darüber gefunden hat, wäre eine zerstörte Kamera sicher ebenso auffällig gewesen.

Das war es also. Ich habe diese grausige Nacht, den letzten Tag nur überlebt, um jetzt zu sterben. Wo ist da der Sinn? Ich will leben, ja, doch innerlich habe ich bereits wieder aufgegeben. Der Druck, der seit gestern in mir schlummert, die Angst, die Panik bahnen sich einen Weg und ich spüre, wie mir Tränen das Gesicht hinablaufen. Ich will das nicht weiter durchmachen. Ich kann nicht mehr. Es ist vorbei. Will ich in dieser grausamen Welt überhaupt überleben?

Doch Cade lässt mich nicht sterben.

»Komm endlich!«, ruft er aus dem Büro und reißt mich damit aus meiner Starre. Will ich so wirklich sterben? Ist es überhaupt wichtig, was ich will?

Aber als Cade wieder am Büroeingang erscheint, weiß ich, dass ich ihm das nicht antun kann. Er will auf mich warten, ein ehrenhafter Wunsch, und ich kann nicht zulassen, dass meine Angst auch ihm das Leben nimmt. Also setze ich einen Fuß vor den anderen, laufe viel zu langsam auf ihn zu, doch er grinst erleichtert und wendet sich um, um sich ein Versteck zu suchen, die Pistole bereithaltend.

Obwohl ich so langsam bin, schaffe ich es bis zum Büro, ohne von einem Asset behelligt zu werden. War es vielleicht kein Asset, sondern doch ein Mensch im Treppenhaus? Aber wer wäre so dumm so viele Geräusche zu machen?

Ich gehe weiter. Cade hat sich versteckt, wo weiß ich nicht. Auch ich sollte wieder ein Versteck suchen, vielleicht meinen Schreibtisch von heute Nacht wiederfinden, nachdem er mir so gut gedient hat. Doch irgendetwas in mir ist völlig betäubt, hält mich davon ab, dieses Wissen anzuwenden. Es bringt doch ohnehin nichts. Es ist zu spät, vorbei, ich habe keine Chance. Es scheint, als wäre jeglicher Lebenswille aus mir gewichen, und ich kann nicht anders, als meinem gewohnten Pfad zurück zum Balkon zu folgen. Wie oft bin ich diesen Weg mit Livy gegangen, lachend, tratschend und glücklich? Es scheint nur passend, dass ich ihn jetzt ein letztes Mal ohne meine beste Freundin gehe, um ihr im Jenseits wiederzubegegnen.

Noch immer keine Spur von dem Asset auf der Treppe. Der Balkon ist voller Essensreste, die von der überstürzten Flucht gestern zeugen, doch der Wind fährt mir vertraut durchs Haar und ich atme die gewohnte New Yorker Luft, fühle die Morgensonne auf meiner Haut, die mein betäubtes Innerstes seltsam beruhigt. Ich trete an das Geländer und blicke nach unten in die unbewegliche Stadt, frage mich, ob vielleicht dies der Moment ist, es zu beenden. Inzwischen glaube ich nicht mehr an eine Rettung in den UN-Headquarters – selbst das beste Militär kann auf Dauer nicht gegen unsere besten Soldaten, die Assets, bestehen. Früher oder später wird mich ein Asset töten, wieso also nicht jetzt sterben? Meinen Tod selbst wählen, an einem meiner Lieblingsorte, bevor ich kaltblütig ermordet werde.

Doch ehe ich überhaupt ernsthaft darüber nachdenken kann, auf das Geländer zu klettern, spüre ich eine Hand auf meiner Schulter. Heftig zucke ich zusammen und weiche zur Seite zurück, drehe mich um zu dem Mann, der plötzlich neben mir steht, ohne dass ich ihn gehört habe.

Der Mann, der eindeutig nicht menschlich ist.

Angst kriecht wieder durch meine Eingeweide wie eine giftige Schlange, vertreibt die Betäubung in meinem Inneren, als ich seine in Klauen endenden Finger entdecke. Die Muskeln in seinen Armen sind angespannt, als wollte er mich festhalten, sollte ich tatsächlich versuchen mein Leben auf diese Weise zu beenden. Ich schlucke und gehe langsam rückwärts, so weit weg von diesem Raubtier, diesem Mörder, wie möglich, bis ich das Glas des Aussichtsfensters in meinem Rücken spüre.

Erst dann blicke ich in das Gesicht des Assets. Silbern funkelnde Augen erwidern meinen Blick, Grübchen begleiten sein schwaches Lächeln. Heftig atme ich ein. Er ist es – vor mir steht mein Asset. Derjenige, für den ich seit zwei Jahren schwärme. Der mich jeden Morgen kontrollierte, dem ich jeden Tag begegnete, der Stoff für meine Träume war.

Ein Mörder, echot es in meinen Gedanken. Es wirkt so passend, dass er derjenige ist, der mich umbringt. Ob er all die Zeit darauf gewartet hat? War all das Geflirte nur das Vorspiel für diesen Showdown, in dem er mir auf eine ganz andere Art und Weise näherkommt? Niemals hätte ich ihm so etwas zugetraut, unsere täglichen Treffen hatten sich für mich fast angefühlt wie Freundschaft oder … mehr. Wie eine Verbindung. Umso stärker fühlt es sich wie ein Vertrauensbruch an, dass ausgerechnet er jetzt hier ist.

Der Asset geht einen Schritt auf mich zu und ich drücke mich an das Glas. Es gibt keinen Fluchtweg, kein Entkommen, dennoch kann ich nicht verhindern, dass ich aufschluchze und mir die Tränen nun kontinuierlich über das Gesicht laufen.

»Lass sie in Ruhe!«, ertönt da Cades Stimme hinter dem Asset. Er steht am Rande des Balkons und hat seine Pistole auf den Asset gerichtet. Ich weiß nicht, ob ich erleichtert bin oder noch mehr Angst habe. Hat Cade gegen den Asset eine Chance?

Der Asset runzelt die Stirn, als er sich gemächlich umdreht und langsam, Schritt für Schritt, auf den Mann zugeht. Nach dem zweiten Schritt schießt Cade – doch schneller, als meine Augen es nachverfolgen können, springt der Asset zur Seite und weicht der Kugel aus. Ich keuche auf. Dass diese Wesen so schnell sind … Es ist aussichtslos. Cade schießt erneut, wiederholt die Schüsse in einer schnellen Abfolge, sodass ich kaum mitbekomme, dass er zielt, doch der Asset ist zu schnell, keine Kugel trifft. Ich bin so gebannt von dem Anblick, dass ich gar nicht auf die Idee komme, durch den Notausgang neben mir zu flüchten, während er abgelenkt ist.

Schließlich steht der Asset direkt vor Cade, im selben Moment, in dem das Magazin leer ist und nur noch ein leises Klicken ertönt, als Cade auf den Abzug drückt. Der Assassine erhebt seine Klauen, doch Cades Blick ist auf mich gerichtet.

»Lauf endlich!«, ruft er mir zu. Ich bin hin- und hergerissen, ob ich versuchen soll ihm zu helfen, doch am Ende siegt mein Überlebensinstinkt und ich gehorche. Hastig drehe ich mich zur Seite und falle mehr durch die Tür des Notausgangs, als dass ich laufe. Dieser Ausgang führt in kein Büro, sondern den Aufenthaltsraum des Stockwerks und ich bahne mir einen Weg zwischen den Stühlen und Tischen hindurch, auf denen noch aufgeschlagene Zeitungen und halb gegessene Lebensmittel auf ihre Besitzer warten.

Ich renne, so schnell ich kann, doch ich bin nicht einmal durch den halben Raum gesprintet, als ich blinzle und der Asset plötzlich direkt vor mir steht. Ich schreie erschrocken auf, als ich hart in ihn hineinrenne, doch mein Schwung scheint ihm nichts anzuhaben. Reglos steht er da und fängt mich auf, legt die Arme um mich, um mich festzuhalten. Um mich gefangen zu nehmen.

Seine Arme umfassen meinen Körper und als ich bestürzt zurückweichen will, gibt er mir nur wenige Zentimeter Spielraum, sodass ich ihm gerade so ins Gesicht blicken kann. Seine silbernen Augen wirken nachdenklich und er ist mir verwirrend nah. Der Gedanke stoppt mich für einen Moment, doch als der Asset lächelt und seine scharfen Zähne zeigt, besinne ich mich wieder und versuche mich aus seinem Griff zu befreien.

»Lass mich los!«, fauche ich ihn an und drücke gegen seine Arme an, sodass ich zu Boden falle, als er meinem Befehl überraschend gehorcht. Ich halte mich nicht damit auf, darüber nachzudenken, sondern rappele mich auf und renne in die andere Richtung, zurück auf den Balkon – gerade rechtzeitig, um Cade auf dem Geländer sitzen zu sehen.

»Was …«, will ich fragen, doch der Mann schüttelt den Kopf.

»Es tut mir leid!«, ruft er, bevor er auch das andere Bein über das Geländer schwingt und sich in die Tiefe stürzt. Mit einem Aufschrei stürme ich in Richtung Geländer, um ihm hinterherzusehen, vielleicht hinterherzuspringen, doch auch diesmal ist der Asset schneller als ich. Wie eine Mauer steht er plötzlich vor mir, wieder renne ich in ihn hinein, wieder umfasst er mich mit den Armen. Diesmal versuche ich allerdings nicht zu fliehen – es hat offensichtlich keinen Sinn, vor ihm wegzurennen. Mein Herz hämmert vor Angst, mein Atem geht schnell, alles in mir sehnt sich nach Leben, doch ich zwinge mich dazu, mich zu beruhigen, denn mein Verstand hat längst begriffen, was mein Körper noch nicht weiß: Es gibt keinen Ausweg vor diesem Asset. Das Einzige, was ich tun kann, ist, dem Tod ins Auge zu blicken und ihn zu begrüßen.

Also blicke ich dem Asset in die silbernen Augen, recke trotzig das Kinn und sage mit einem Mut, den ich nicht fühle: »Ich hoffe, du schmorst für meinen Tod in der Hölle, aber tu mir den Gefallen und mach es wenigstens schnell.«

Und mach es jetzt, solange mich noch ein Fünkchen Mut und Stolz auf den Beinen halten