9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Sappho von Lesbos, geboren um 615 v. Chr., gilt als wichtigste Lyrikerin des klassischen Altertums und Meisterin der lyrischen Poesie. In vielen ihrer Gedichte schildert Sappho die Sehnsucht und die Macht der Liebe auf unvergleichliche Weise. Dass ihre Texte auch von gleichgeschlechtlicher Liebe handeln, macht ihre besondere Modernität aus, zusätzlich zum Reiz der beschriebenen archaischen Welt. "Wenn wir uns ihrer Dichtung öffnen, sind wir jung wie damals, und wie damals gehören uns die Inseln, die Myrrhen und das Gold", so das bewundernde Urteil von Marie Luise Kaschnitz. Das Bildmaterial der Printausgabe ist in diesem E-Book nicht enthalten.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 170

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

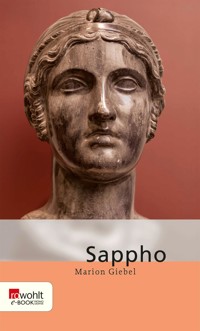

Marion Giebel

Sappho

Über dieses Buch

Sappho von Lesbos, geboren um 615 v. Chr., gilt als wichtigste Lyrikerin des klassischen Altertums und Meisterin der lyrischen Poesie. In vielen ihrer Gedichte schildert Sappho die Sehnsucht und die Macht der Liebe auf unvergleichliche Weise. Dass ihre Texte auch von gleichgeschlechtlicher Liebe handeln, macht ihre besondere Modernität aus, zusätzlich zum Reiz der beschriebenen archaischen Welt. «Wenn wir uns ihrer Dichtung öffnen, sind wir jung wie damals, und wie damals gehören uns die Inseln, die Myrrhen und das Gold», so das bewundernde Urteil von Marie Luise Kaschnitz.

Das Bildmaterial der Printausgabe ist in diesem E-Book nicht enthalten.

Vita

Marion Giebel, geb. 1939, Studium der Klassischen Philologie, Archäologie und Germanistik, Promotion über die Odyssee (M. Müller). Verlagslektorin, dann freie Autorin. Zahlreiche Ausgaben griechischer und lateinischer Autoren, meist zweisprachig (Reclam), u. a. Reden Ciceros, die «Römische Geschichte» des Velleius Paterculus, der Tatenbericht des Augustus, Schriften Plutarchs, Livius, Seneca und Plinius, Textsammlungen wie «Träume in der Antike», «Das Orakel von Delphi». In der Reihe Rowohlts Monographien Cicero, Augustus, Vergil, Ovid, Seneca. Sachbücher mit kulturgeschichtlicher Thematik: «Das Geheimnis der Mysterien» (1990/1993), «Kaiser Julian Apostata. Die Wiederkehr der alten Götter» (2002/2006), «Reisen in der Antike» (2000/2006), «Tiere in der Antike» (2003), «Rosen und Reben. Gärten in der Antike» (2011), «Vade mecum: Homer, Cicero und Co.» (2015). Beiträge in wissenschaftlichen Sammelwerken, Rundfunksendungen sowie Vortragstätigkeit (vhs).

Impressum

rowohlts monographien

begründet von Kurt Kusenberg

herausgegeben von Uwe Naumann

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg,

Copyright © 1980 by Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg

Für das E-Book wurde die Bibliographie aktualisiert, Stand: September 2019

Das Bildmaterial der Printausgabe ist in diesem E-Book nicht enthalten

Redaktionsassistenz Katrin Finkemeier

Covergestaltung any.way, Hamburg

Coverabbildung VCG Wilson/Corbis via Getty Images (Büste der Sappho. Schwarzer Basalt, 6. Jahrhundert v. Chr., vermutlich überarbeitet zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert. Rom, Museo Nazionale Romano)

ISBN 978-3-644-00575-4

Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation

Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

www.rowohlt.de

Sapphos Lebenszeit und das Problem des Biographischen

Sappho von Lesbos, die frühgriechische Dichterin, gilt seit jeher als Meisterin, ja als Inbegriff lyrischer Poesie. Zu allen Zeiten wurde ihre Kunst gepriesen: von Platon, Catull, Horaz über Friedrich Schlegel bis hin zu Marie Luise Kaschnitz. Während bis heute keine Anthologie abendländischer Lyrik ohne Sapphos Gedichte auskommt, ist das Interesse an ihrer Person vielfach vom Sapphischen auf das Lesbische verlagert, oft erschöpft es sich sogar darin.

Der fragmentarische Erhaltungszustand ihrer Gedichte und die spärlichen Lebensdaten trugen schon seit der Antike dazu bei, dass die Gestalt der Dichterin hinter einem Schleier von Fabeleien und Legenden fast völlig verschwand. So wurde sie zu einer der «bekannten Unbekannten der Weltliteratur» (Schadewaldt)[1].

Sapphos Lebenszeit, die erste Hälfte des 6. Jahrhunderts vor Christus, und ihr Lebensraum, das von alten Traditionen geprägte Lesbos, waren bis in die neueste Zeit dem Interesse und dem Verständnis weiter Kreise völlig entrückt. Man kannte die mykenische Ära Griechenlands aus den Epen Homers, und man fühlte sich vertraut im klassischen Athen des Perikles, aber die dazwischenliegende Epoche, das archaische Zeitalter der Griechen, galt lediglich als eine Übergangsphase. Vor allem an der bildenden Kunst der archaischen Zeit, an der Plastik und Vasenmalerei, konstatierte man das «Noch nicht» und war bestrebt nachzuweisen, wie viele Züge dem einzelnen Kunstwerk noch bis zur klassischen Ausreifung fehlten. Unserer Zeit blieb es vorbehalten, die archaischen Jahrhunderte als eigenständige Epoche der griechischen Kunst- und Kulturgeschichte zu sehen und zu würdigen. Der Überdruss am Klassischen als dem Einengend-Vorbildlichen sowie das Nostalgiegefühl einer modernen Gesellschaft haben inzwischen die Aufgeschlossenheit gegenüber frühen Kulturepochen so weit gefördert, dass die Einladung zur Besichtigung eines Zeitalters, nämlich der archaischen Lebensepoche der Sappho, gewagt werden kann.

Die Dichterin lässt sich nicht als vielbestauntes Einzelphänomen erfassen, als Verkörperung der Poesie, als Stimme dichterischer Leidenschaft, aufgelöst ins Gestalt- und Wesenlose. Auch wird man ihr nicht gerecht, wenn man ihrem Werk eine gesonderte Betrachtung zuteilwerden lässt, weil es sich um Kunstschöpfungen einer Frau handelt. Die geistigen und politischen Strömungen der archaischen Epoche und ihre Ausprägung auf Lesbos haben das Leben und Dichten der Lyrikerin bestimmt. Sie steht nicht für sich, sondern repräsentiert eine Stufe der griechischen Lyrik. Ihre Kunst ist Vorgängern verpflichtet, und ihr Werk fordert den Vergleich und die Ergänzung anhand der Lyrik ihrer Zeitgenossen.

Dem lyrischen Dichter gegenüber ist in besonderem Maße eine aktive Haltung des Mitgehens und Mitdenkens erforderlich. Dies gilt vornehmlich für die Gedichte Sapphos, die eine Welt eröffnen, die nicht ästhetisch betrachtet, sondern in ihrer Hingabe an göttliches und menschliches Sein mit- oder nacherlebt werden will. Außerdem müssen wir ihre Gedichte ohne die wesentlichen, ursprünglich dazugehörigen Wirkungselemente wie Musik und Rhythmus, ohne Versmaß und Originalsprache erfassen, und in ihrem fragmentarischen Zustand geben sie oft Rätsel auf, die stets von neuem gelöst werden wollen. Man hat die Rekonstruktion von Sapphos Leben und Werk mit der Restaurierung einer griechischen Vase verglichen, die aus einer Fülle von Einzelheiten wieder zusammengesetzt wird, wobei Fehlendes zu ergänzen ist. Eine Aufgabe, die im Bereich der Dichtung nur gelingen kann dank der Klarheit und Unmittelbarkeit von Sapphos Lyrik, die den Zauber einer Frühzeit und eines ersten Beginnens hat, einer Zeit, in der keinerlei poetische Geheimsprache nötig ist, da die dichterischen Mittel noch neu und unverbraucht sind.

Sapphos Lebenszeit ist etwa zwischen 617 und 560 anzusetzen. Der Versuch, ihre Lebensdaten zu bestimmen, führt sogleich in die allgemeine Problematik frühgriechischer Biographie ein. Das Interesse am Biographischen in unserem Sinne ist bei den Griechen erst spät erwacht. In der archaischen Zeit, die stark religiös und kultisch gebunden ist, erscheint nur das Leben der Heroen mündlicher oder schriftlicher Wiedergabe würdig. Göttliche und halbgöttliche Helden leben im Mythos weiter, der durch örtliche Kultsagen bereichert und im Götterhymnus, im Epos und später in der Tragödie gestaltet wird. Die klassische Zeit ist die Epoche der Polisdemokratie, in welcher der Grundsatz allgemeiner Gleichheit gilt. Der Einzelne, auch der Dichter und der Staatsmann, wird nur als Bürger seiner Polis gewürdigt. Besonderes Interesse an seinem Lebenslauf zu nehmen hieße, ihn über die Bürgergemeinschaft herauszuheben. Das Leben der politisch bedeutenden Bürger ist Teil der Polisgeschichte, und was die Dichter angeht, so genügen ihr Werk und die Selbstaussagen in den Werken, um sie der Mit- und Nachwelt ausreichend bekannt zu machen.

Die Entstehung der griechischen Biographie setzte einen Wandel im gesellschaftlichen Bewusstsein der Zeit voraus: Der Niedergang der Polisdemokratie und das Aufkommen großer Monarchien in der Alexanderzeit verlagerten das Interesse von der Gemeinschaft auf die große Einzelpersönlichkeit, von der nun die Geschicke der Polis abhingen. Dies führte zur Herausbildung der Herrscherbiographie und der Biographien großer Männer, zu denen auch Weise und Philosophen gehörten, die überlokalen Ruhm genossen. Aus dem Niedergang der Poliskultur mit dem Ende politischer Autonomie entstand auch ein neues Zeitgefühl, das Bewusstsein eines späten, «alexandrinischen» Zeitalters, das den Drang fühlte, etwas zu sammeln und aufzuheben, was sonst vielleicht verlorengehen könnte. In der Zeit des Hellenismus, vom 4. Jahrhundert an, entstehen die großen Bibliotheken in Alexandria und Pergamon. Sie sind literargeschichtliche Forschungs- und Bildungsstätten, an denen Gelehrte das Gesamtwerk der Dichter sammeln, mit philologischer Akribie sichten und herausgeben.

Die alexandrinischen Gelehrten haben als Erste auch bei ihren Werkausgaben das Bedürfnis empfunden, Näheres über die Entstehung der Werke und damit über das Leben der Dichter herauszufinden. Wenn man ein nicht ausreichend bezeugtes Gedicht einem bestimmten Dichter zuweisen wollte, musste man dessen Lebensumstände und die Art seines Schaffens kennen, um daraus Schlüsse für die Echtheit zu ziehen. Die Ergebnisse des alexandrinischen Forscherfleißes waren die Dichterviten, die die Herausgeber ihren Werkausgaben voranstellten.

Die Alexandriner schufen einen Kanon von neun Lyrikern, mit Pindar an der Spitze. Zu den neun Auserwählten gehörte auch Sappho, und so entstanden Viten und Sekundärliteratur über sie. Leider sind diese Schriften verloren; lediglich einige geringe Reste blieben erhalten, auch diese zumeist nur in indirekter Überlieferung. Nach den alexandrinischen Herausgebern beschäftigten sich in den folgenden Jahrhunderten bis in die Römerzeit hinein Grammatiker und Rhetoren mit dem Werk der Dichter. Bei ihnen finden sich Werkzitate und biographische Einzelheiten über Sappho, aus denen man schließen kann, dass einigen von ihnen noch vollständige Lebensbeschreibungen vorlagen. Wenn man freilich berücksichtigt, dass auch die frühesten Viten mindestens 200, wenn nicht 300 Jahre nach der Lebenszeit der Dichterin entstanden sind, dann wird man bei aller Dankbarkeit für das Erhaltene diesem doch mit einiger Zurückhaltung begegnen.

Neben den vielfach verstreuten philologischen und antiquarischen Hinweisen besitzen wir für Sappho noch zwei Quellen aus späterer Zeit, die wegen ihrer Ausführlichkeit besonderes Interesse verdienen. Das eine ist das sogenannte Marmor Parium, eine Inschriftenchronik auf Marmortafeln von der Insel Paros. Diese Chronik enthält politische und kulturelle Nachrichten aus der griechischen Geschichte und ist nach attischen Königen und Beamten datiert. Sie reicht bis ins Jahr 264 v. Chr. Die zweite Quelle ist ein um 1000 n. Chr. entstandenes byzantinisches Lexikon, die sogenannte Suda, früher Suidas genannt.

Dieser Blick auf die biographische Überlieferung zeigt deutlich, welche Schwierigkeiten sich bei dem Versuch einer Erhellung von Sapphos Lebensdaten ergeben. Es sei hier jedoch bereits postuliert, dass das Verständnis Sapphos nicht an ein Gerüst von dürren Lebensdaten gebunden ist, dass der Zugang zu ihr vielmehr vornehmlich aus der historisch-gesellschaftlichen Situation und aus dem Werk heraus erfolgen kann. «Ein archaischer griechischer Dichter hat keine Biographie, und er braucht sie auch nicht» (Patzer)[2].

Trägt man aus der zuvor skizzierten Überlieferung alle Angaben zusammen, so ergibt sich folgendes Bild:

Geboren ist die Dichterin etwa zwischen 617 und 612 v. Chr. Sie entstammte einer vornehmen Familie auf Lesbos; ihr Vater Skamandronymos starb früh. Sein Name – nach dem Fluss Skamander – verweist in die Gegend um Troja. Ihre Mutter hieß Kléis. Als Sapphos Geburtsort wird neben Mytilene auch Eresos angegeben, das, südlich vom heutigen Eressos, unmittelbar am Meer gelegen war. Später lebte sie in Mytilene, der Hauptstadt von Lesbos. Verheiratet war sie mit einem reichen Mann von der Insel Andros, Kerkylas, von dem sie eine Tochter hatte, die nach ihrer Großmutter Kléis hieß. Von Sapphos drei Brüdern stand ihr Larichos am nächsten; er versah das Amt eines Mundschenks bei den Ratsversammlungen im Prytaneion von Mytilene. Von dem Bruder Erigyios ist nur der Name bekannt, während der dritte, Charaxos, als Kauffahrer nach der griechischen Kolonie Naukratis in Ägypten fuhr und dort mit einer bekannten Hetäre, Doricha, auch Rhodopis genannt, sein Vermögen durchbrachte.

Infolge politischer Wirren auf Lesbos wurde Sappho nach Sizilien verbannt. Um 586/585 kehrte sie zurück und nahm, wohl inzwischen verwitwet, ihren Wohnsitz in Mytilene. Dort hatte sie einen Kreis von Gefährtinnen und Schülerinnen um sich, von denen einige aus dem ionischen Kleinasien kamen. Sie dichtete im äolischen Dialekt und verfasste lyrische Lieder. Mit ihr zugleich lebten auf Lesbos der Dichter Alkaios und der Politiker Pittakos, der zu den sieben Weisen gerechnet wurde. Gleichzeitig herrschte in Lydien König Alyattes, der Vater des Kroisos. Von Sapphos Äußerem wird berichtet, sie sei klein gewesen und habe einen dunklen Teint gehabt, was nicht dem Schönheitsideal entsprach und auf ihre Abstammung von der pelasgischen Urbevölkerung hindeuten mag. Wie lange sie gelebt hat, ist nirgends angegeben; wenn aber erwähnt wird, dass sie gleichzeitig mit Alyattes und Pittakos lebte, so kann man wohl vom Todesjahr dieser Männer – 560 bzw. 570 v. Chr. – auf Sapphos Lebensende schließen.

Zu diesen Grundzügen der Biographie treten noch Einzelheiten hinzu, die zwar nicht zum Kern der Testimonien gehören, aber das Bild der Dichterin entscheidend geprägt haben. Es handelt sich um die Erwähnung gleichgeschlechtlicher Neigung sowie ihren Selbstmord aus verschmähter Liebe. Wegen eines schönen Jünglings, Phaon, soll sie sich vom leukadischen Felsen ins Meer gestürzt haben. Das Phaon-Motiv ist in der jüngeren attischen Komödie und bei Ovid ausgestaltet, während sich der erotische Bezug erst in der Suda findet. Welchen Wert diese Daten in der Lebensgeschichte Sapphos haben und welche Glaubwürdigkeit sie im Einzelnen beanspruchen können, wird sich bei einer Einordnung in den historischen und literarischen Zusammenhang zeigen.

Die archaische Welt

Die archaische Epoche der griechischen Geschichte ist die Zeit eines kraftvollen neuen Anfangs nach dem Untergang der mykenischen Kultur und den tiefgreifenden Erschütterungen durch die großen Wanderungsbewegungen zwischen 1200 und 1000 vor Christus. Der historische Anfang der Epoche fällt in die «dunklen Jahrhunderte», er ist durch kein politisches Ereignis fixiert. Für die Archäologie beginnt die archaische Geschichte mit dem spätgeometrischen Vasenstil um 760, für die Literaturgeschichte mit den ersten literarischen Zeugnissen, also mit den Dichtungen von Homer und Hesiod um 750 bis 700 v. Chr. Den Endpunkt der Epoche markiert in der politischen Geschichte der Sturz der Tyrannis und die Schaffung der athenischen Demokratie im Jahre 510; für die Kunst- und Literaturgeschichte wird sie durch den Aufschwung der Klassik in Athen beendet.

Die große Völkerbewegung von 1200 bis 1000 v. Chr., auch Ägäische oder Dorische Wanderung genannt, führte zu Verdrängungs- und Auswanderungszügen der griechischen Stämme. Die Griechen begannen, den östlichen Mittelmeerraum zu besiedeln. Die Dorer kolonisierten die Küste Kariens im Süden Kleinasiens, Kos und Rhodos sowie weite Teile Kretas. Die Ionier gründeten im mittleren Küstenbereich einen Bund von zwölf Städten, darunter Milet, Ephesos, Kolophon sowie die Inselstädte Samos und Chios. Die Äoler, die als Besiedler von Lesbos hier von besonderem Interesse sind, besaßen als ursprüngliches Siedlungsgebiet die Gegenden von Thessalien und Böotien. Sie zogen teils zu Lande und über den Hellespont, teils über die Inselbrücke der nördlichen Sporaden nach Lesbos und Tenedos. Von dort aus setzten sie auf das gegenüberliegende kleinasiatische Küstenland über. Sie besiedelten die Troas, das Gebiet um Troja, und gründeten wie die Ionier einen Städtebund.

Als Anführer dieser Kolonisationszüge gelten die Nachfahren der großen Heroen. Orestes und sein Sohn Penthilos sollen die Züge der Äoler angeführt haben. Von Penthilos leitet die königliche Dynastie von Mytilene auf Lesbos ihren Ursprung ab: die Penthiliden.

Diese Wanderungs- und Kolonisationsbewegung ist zu Beginn der archaischen Epoche bereits abgeschlossen. Sie hatte tiefgreifende soziale und politische Umwälzungen gebracht. Die entscheidende Veränderung war der Übergang vom Königtum zur Herrschaft der Adelsfamilien, die zugleich den Kriegerstand darstellten.

Die Landnahme hatte den einzelnen Adelsgeschlechtern, die ihren Ursprung stolz auf Götter und Heroen zurückführten, einen großen Machtzuwachs gebracht, da sie sich nun in weit größerem Maß als zuvor auf Großgrundbesitz und Hintersassen stützen konnten. Der Adel wurde in seiner Position noch bestärkt durch die Schutzfunktion, die er vielfach ausüben musste: Die griechischen Ansiedler sahen sich oft einer Bedrohung durch die einheimische Bevölkerung oder durch wandernde kriegerische Stämme ausgesetzt. Nur im Schutz eines wehrhaften Adels konnten vielerorts Handel und Wandel gedeihen. Dies zwang zu einer ständigen Abwehrbereitschaft des Kriegeradels, der sich in Wehrgemeinschaften und Kampfbünden zusammenschloss. Gleichzeitig erhielt der Adel dadurch ein gesteigertes Bewusstsein des eigenen Wertes; er war nicht mehr bereit, eine zentrale Herrschergewalt anzuerkennen. Dazu kam, dass ein König auch durch die Zersplitterung der Siedlungsgebiete in seiner Machtausübung beschränkt war. Um die Mitte des 8. Jahrhunderts setzt der Aufstieg der adligen Geschlechter ein, die das Erbe der Könige antreten. Es bildet sich ein Zusammengehörigkeitsgefühl und eine Standesethik des Adels heraus, die sich auf die Areté stützt: Tüchtigkeit, unbedingte Zuverlässigkeit den Standesgenossen gegenüber, «den Freunden süß und bitter den Feinden», wie es die streitbaren Dichter jener Zeit formulieren. Die Einheit des archaischen Adels und die Vorzüglichkeit des Einzelnen bewährt sich jedoch nicht nur im Kriege. Der Agón, der festliche Wettstreit zu Ehren der Götter, zählt zu den ritterlichen Lebensformen, in denen Bewährung des Mannes und Repräsentation des Standes sich aufs glänzendste vereinen. Das Epos berichtet von prächtigen Leichenspielen zu Ehren gefallener Helden, bei denen sportliche und musische Agone stattfinden. Geradezu programmatisch wird die Einheit des archaischen Adels bei den Spielen von Olympia herausgestellt. Bereits im Jahre 776 v. Chr. wird ein dort errungener Sieg urkundlich bezeugt. Der Drang zur Selbstdarstellung im Wetteifer mit den Standesgenossen führte zur Vorherrschaft des «agonalen Prinzips»; allenthalben fragte man, wer der Beste, der Tapferste, der Schönste sei, und zeichnete diesen aus. Je umfassender die Vorzüglichkeit definiert wird, desto mehr kann sie auch geistig vertieft werden. Dies führt zum Ideal der Kalokagathie: Kaloś und agathós hat der Adlige zu sein, schön und gut. Das Ideal der Kalokagathie umfasste sittliche Tüchtigkeit im Rahmen der adligen Verhaltensnormen ebenso wie edle Herkunft, feine Bildung und die Schönheit eines athletischen Körpers. Im Ideal der Kalokagathie kommt der Mensch den Göttern nahe, und diese Gottnähe der schönen Erscheinung bleibt in den archaischen Jünglingsgestalten, den Kouroi, bis heute nachvollziehbar. So hat man bis in die neueste Zeit den Jüngling von Tenea und andere Jünglingsgestalten für Apollo-Darstellungen gehalten, da man die Ausstrahlung einer höheren Existenz wahrnahm und glaubte, nur ein Gott könne so dargestellt sein.

Die Blütezeit der Adelsgesellschaft führte zu einem Anwachsen der Macht des Einzelnen und zu einer allgemeinen Steigerung des Lebensgefühls. Im stolzen Bewusstsein des eigenen Wertes suchte man seine Machtposition zu erweitern, stieß dabei aber auf mancherlei Grenzen: rivalisierende Adelssippen, ein feindliches Hinterland oder ungünstige geographische Verhältnisse. So zog man aus, um sich in der Fremde neues Land zu erobern.

Seit etwa 750 v. Chr. setzte eine Welle von Auswanderungs- und Kolonisationszügen ein. Die expansionsfreudigen Adligen holten vor ihrem Aufbruch den Spruch Apollons ein, der als Gott von Delos und Delphi eine bedeutende panhellenische Rolle spielte. Den adligen Führern folgten bäuerliche Auswanderer aus Gebieten mit erschöpftem Agrarland oder übervölkerten Regionen, ihnen folgten aber auch in großer Zahl Handel- und Gewerbetreibende, die sich neue Märkte erschließen wollten. Die Griechen hatten von den Lydern in Kleinasien die Geldwirtschaft übernommen, von Ägyptern und Phöniziern neue Rohstoffe und Techniken kennengelernt, und sie segelten nun vom östlichen bis an den Rand des westlichen Mittelmeeres und gründeten Pflanzstädte und Handelsniederlassungen. Als älteste und nördlichste Kolonie auf dem italischen Festland entstand 750 Cumae mit der später angebauten Neustadt Neapolis. 734 wurden Syrakus auf Sizilien und Kerkyra auf Korfu gegründet, um 650 Naukratis in Ägypten und um 600 Massilia in Marseille. Milet, die reiche Metropole Ioniens, besaß allein 80 Tochterstädte, nicht nur am Mittelmeer, sondern auch am Schwarzen Meer, wo ihm freilich Megara mit seiner Gründung Byzantion (658 v. Chr.) den weltgeschichtlichen Rang streitig machte. Den aufblühenden Handel jener Zeit zeigt eine Vasendarstellung: In Kyrene, das 631 von Sparta aus gegründet worden war, überwacht der König Arkesilas das Wiegen der Silphionpflanzen, deren Saft als Grundstoff für Gewürze und Arzneien diente und daher ein wichtiger Exportartikel war.

Die wirtschaftlichen Veränderungen, die mit dem Übergang von der Natural- zur Geldwirtschaft verbunden waren, brachten einen sozialen Wandel mit sich: Die nichtadligen Schichten der Handel- und Gewerbetreibenden, die nun über den Bedarf ihrer Gemeinde hinaus für den Export produzierten, gelangten zu größerer Geltung und versuchten, oft in harter Konfrontation mit dem geldbesitzenden Adel, ihren Platz im Gemeinwesen zu erkämpfen. Ihr neu erwachtes Selbstbewusstsein stellte die Alleinherrschaft des Adels in Frage. Der Adel trachtete danach, seinen sozialen Rang zu behaupten. Er definierte die Ideale seiner Kultur und hielt umso stärker daran fest, je mehr seine politische Stellung erschüttert wurde.

Der soziale und ökonomische Wandel und die Konfrontation der verschiedenen Schichten führte bei den Beteiligten zu einer Anspannung aller Kräfte. Dies schuf die Voraussetzungen für die große Aufbruchsbewegung der Zeit, an deren Ende die Griechen schließlich um das gesamte Mittelmeer saßen «wie Frösche um einen großen Teich» (Platon).

Der Aufbruch in eine neue Zeit brachte auch eine Aufwertung des Individuums mit sich. Das Individuum löst sich aus den Schranken kollektiven Denkens und Fühlens, es erwacht zum Bewusstsein seiner Eigenart und seines Wertes und stellt sich als Einzelperson der Gesellschaft gegenüber, als ihr Sprecher oder als ihr Widerpart. Diese Bewusstseinsveränderung lässt sich vereinfacht auf die Formel bringen: Man sagt jetzt: «Ich». Sie hat weitreichende Folgen auf geistesgeschichtlicher wie auf politischer Ebene. Aus dieser Wurzel entstehen, so paradox es klingen mag, zwei so verschiedene, aber für die Epoche repräsentative Phänomene wie die griechische Tyrannis und die Lyrik.

Die Entstehung der Lyrik: Der Weg zur Ichfindung

F