17,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: zu Klampen

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Die junge jüdische Lyrikerin Selma Merbaum starb 1942 mit 18 Jahren in dem deutschen Zwangsarbeitslager Michailowka in der heutigen Ukraine. Nur 57 handschriftlich niedergeschriebene Gedichte umfasst ihr schmales Werk »Blütenlese«, das auf abenteuerliche Weise überlebt hat und auf der letzten Seite mit dem Satz abschließt: »Ich habe keine Zeit gehabt zuende zu schreiben …« In jahrelanger Forschung hat Marion Tauschwitz Daten, Ereignisse und Fakten zum Leben der jungen Künstlerin zusammengetragen, Archivmaterial aus der Ukraine, aus England, den USA und Deutschland ausgewertet, Dokumente geborgen, Zeitzeugen ausfindig gemacht und die faszinierende, gleichermaßen einfühlsame wie wissenschaftlich fundierte Biografie verfasst. Gleich nach seinem Erscheinen machte das Werk Furore und entfaltete ungeahnte Wirkung: Zeitzeugen aus aller Welt lieferten ergänzende Erinnerungen an Selma Merbaum. Mit neuen Dokumenten, einer neuen Einleitung sowie drei bisher unbekannten Fotos und einer Zeittafel erweitert Tauschwitz in dieser Neuausgabe ihrer Biografie das bisherige Bild der großen Lyrikerin.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

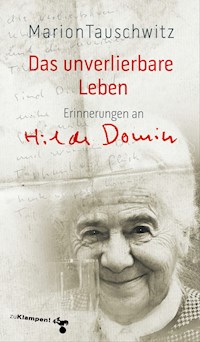

MARION TAUSCHWITZ

Selma Merbaum

Ich habe keine Zeit gehabt zuende zu schreiben

Biografie und Gedichte

Mit einem Vorwort von Iris Berben

Selma Merbaum starb 1942, achtzehn Jahre alt, als verfolgte Jüdin in dem deutschen Zwangsarbeitslager Michailowka in der heutigen Ukraine. Sie konnte nur 57 ihrer Gedichte handschriftlich hinterlassen, die sie zu ihrem einzigen erhaltenen Gedichtband Blütenlese zusammenstellte. Als letzten Satz fügte sie noch an: »Ich habe keine Zeit gehabt zuende zu schreiben.« Diese Gedichte überstanden den Krieg auf abenteuerliche Weise. Heute gehört Selma Merbaums schmales Werk zur Weltliteratur. Zu ihrem Leben in Czernowitz war bisher so gut wie nichts bekannt. Das mörderische Zerstörungswerk der Nazis schien Informationen zu ihr und ihrem Leben restlos getilgt zu haben. Nicht einmal ihr Name war richtig überliefert worden. In jahrelanger Forschung hat Marion Tauschwitz Daten, Ereignisse und Fakten zum Leben der jungen Künstlerin gesammelt, Archivmaterial gesichtet und ausgewertet, Dokumente geborgen, Zeitzeugen ausfindig gemacht und befragt. In dieser spannenden, sprachlich einfühlsamen und wissenschaftlich fundierten Biografie hat Tauschwitz das Leben der jungen Dichterin rekonstruiert und alle ihre Gedichte nach den Originalhandschriften neu übertragen.

Aktualisierte und erweiterte Neuauflage 2023

© 2014 zu Klampen Verlag · Röse 21 · D-31832 Springe

zuklampen.de

Lektorat: Petra Seitzmayer · Mainz

Umschlaggestaltung: Stefan Hilden · München · hildendesign.de

unter Verwendung eines Fotos der Rose-Ausländer-Stiftung

Satz: thielen VERLAGSBUERO · Hannover

und Germano Wallmann · Gronau · geisterwort.de

E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH · Rudolstadt

ISBN Printbuch 978-3-98737-003-8

ISBN E-Book-PDF 978-3-98737-376-3

ISBN E-Book-epub 978-3-98737-377-0

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über ‹http://dnb.d-nb.de› abrufbar.

»Der Traum

lebt

mein Leben

zu Ende«

Rose Ausländer: Gib auf

INHALT

Vorwort von Iris Berben

Neue Erkenntnisse

I. BIOGRAFIESELMA MERBAUM

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Epilog

II. SELMA MERBAUMGEDICHTE

Der Blütenlese Erster Teil

Der Blütenlese Zweiter Teil

Editorische Notiz

Inhaltsverzeichnis der Gedichte

Anhang

Nachwort

Nachweise und Anmerkungen

Stammbaum Selma Merbaum

Zeittafel

Danksagung

Dokumente und Literatur

Abbildungsnachweise

Die Autorin

VORWORT

Seit ich zu Beginn der Achtzigerjahre Selma Merbaums Gedichten begegnet bin, steht sie mit ihrer schreibenden Stimme, mit ihrem Schicksal dicht an meiner Schulter. Selten habe ich eine solche Wortklarheit und Menschenzärtlichkeit wahrnehmen können, mit der ein junges Mädchen seine erwachenden Gefühle umkreist, seine Sehnsucht nach einer Liebe, die zu leben ihr nicht vergönnt war.

Um den ungespielten Ton wirst du nun ewig bangen, bangen um das Glück, das dich nur leicht gestreift in den leisen Nächten.

Selma hatte die Auslese ihrer schönsten Verse ihrem Freund Leiser Fichmann »zum Andenken und zum Dank für viel unvergeßlich Schönes, in Liebe gewidmet« und zu einem kostbaren Poesiealbum gebunden. Die beiden jungen Menschen waren ein kleines Stück ihres kurzen Lebensweges in der politisch linken, zionistischen Jugendgruppe Hashomer Hazair gemeinsam gegangen. Den politischen Turbulenzen setzten beide ihre Träume entgegen: von einem besseren Leben in Frieden, Freiheit und Gleichheit.

Doch »mit kältester Kälte« hatte der »Meister aus Deutschland«, den Paul Celan, Czernowitz’ großer Sohn und Selmas Cousin, in seinem erschütternden Poem »Todesfuge« anklagt, alle diese Hoffnungen zunichtegemacht. Selma und mit ihr abertausende Czernowitzer Juden fielen dem Furor des deutschen Naziregimes zum Opfer.

Ich möchte leben.

Ich möchte lachen und Lasten heben

und möchte kämpfen und lieben und haßen

und möchte den Himmel mit Händen faßen,

und möchte frei sein und atmen und schrei’n.

Ich will nicht sterben. Nein:

Nein.

Um solche Lebenshoffnungen scherte sich antisemitischer Terror nicht. Rumänen, Sowjets und Deutsche hatten Selmas kurzes Leben am Ende zur Qual werden lassen und es ihr schließlich genommen. Gerade mal achtzehn Jahre alt war Selma, als sie am 16. Dezember 1942 entkräftet und ausgezehrt, vom Flecktyphus dahingerafft, ihr Leben im deutschen Zwangsarbeitslager Michailowka östlich des Bug lassen musste – die SS vollendete mit deutscher Gründlichkeit, was die rumänischen Verbündeten in die Wege geleitet hatten.

In ihren achtundfünfzig erhaltenen Gedichten entwickelte schon die junge Selma eine unaufdringliche Meisterschaft im Wort und lässt in ihren poetischen Bildern die Grundmelodien ihres Lebens ertönen: Wachheit und Besinnlichkeit, Lebensfreude und heitere Melancholie, Traurigkeit, aber auch Angst. In ihren Versen erfahren Rainer Maria Rilkes Worte »das Schöne sei des Schrecklichen Anfang« ihre tiefe fürchterliche Bestätigung. Wie ein »Wundpunkt« spiegeln sich in Selmas Gedichten die Höllenstürze ihres jungen Lebens. Hinter anfangs noch verspielter Zärtlichkeit ihrer Worte manifestiert sich bald auch die Destruktivität der immer grauenvoller werdenden täglichen Ereignisse. Als wolle Selma nicht länger »zahme« Gedichte schreiben, setzt sie ihre Kunst bewusst dazu ein, die allgegenwärtige Unmenschlichkeit jener Zeit abzubilden und Grausamkeiten aufzuzeigen.

Sieh doch, das Grauen dort in dem Wald –

vielleicht stirbt dein Vater jetzt!

Vielleicht bist du eine Waise bald

und sein Körper ist bald zerfetzt …

Zerfetzt seine Lippen, zerfetzt sein Haar,

zerfetzt seine Hände auch –

und das alles schon nach einem Jahr

und Glück ist verwandelt in Rauch …

Wir lesen heute eine junge Dichterin, deren Worte nicht mehr hauptsächlich als Ausdruck einer unerfüllten Liebe zu einem Freund zu werten sind. Sie sind vor allem kunstvoll verwobene Metaphern für eine Realität, die Trauer, Angst und Schrecken hervorrief.

Dank dieser Biografie, die Selmas Leben, ihr Werk und den komplexen historischen Kontext eng miteinander verknüpft, erfahren ihre Gedichte eine existenzielle Bereicherung und lassen sich umfassender verstehen.

Viel stärker als es bisher gesehen wurde, tritt uns Selma Merbaum als selbstbewusstes, couragiertes Mädchen entgegen. Diese politisch wache junge Frau nahm schon früh und selbstbestimmt ihr Leben in eigene Hände und ließ sich bis zum Ende von Hoffnung auf eine liebevollere Zukunft tragen.

Die Biografie gibt Selma ihre Identität zurück, die die Nazi-Schergen ihr zu nehmen versucht hatten. Selmas Fühlen und Denken, Leben und Sterben werden uns nicht nur durch ihr Werk, sondern nun auch durch den Blick auf ihr Leben für immer in Erinnerung bleiben.

Iris Berben

NEUE ERKENNTNISSE

Erinnern heißt, die Flamme am Brennen zu halten, und nicht, die Asche zu verwahren.

Selma Merbaum ist dem Vergessen entrissen worden. Ihr richtiger Name, nämlich der aus den jüdischen Geburtsregistern und Schularchiven, setzt sich allmählich durch: Selma Merbaum. Wir wissen um die Hartnäckigkeit, mit der ein einmal falsch publizierter Name sich im kollektiven Gedächtnis hält.

»Habent sua fata libelli« – ja, sie haben ihr eigenes Schicksal, diese Büchlein. Und tatsächlich entwickelte meine Biografie über Selma Merbaum gleich nach ihrem Erscheinen ein dynamisches Eigenleben. Sie arrangierte Stelldicheins und Austausch zwischen Lesenden und Autorin, brachte rührende Zuschriften ins Haus, gab Impulse, die mich als Autorin einluden, neue Spuren aufzunehmen.

Die Nachricht aus Israel vom 4. Juni 2017 aber gehörte für mich zu den emotional aufwühlendsten: »I became aware about who Selma really was only through your work and our site«, schrieb mir Yosef Eshet, ein ehemaliger Bürger aus Czernowitz, in jenem Sommer. Der 81-Jährige hatte meine Biografie gelesen, die als Leseempfehlung auf einem Erinnerungsblog von Shoa-Überlebenden aus Czernowitz und ihren Nachkommen besprochen worden war. Und so waren sie plötzlich wieder da, Yosefs verschüttet geglaubte Erinnerungen, und drängten ans Licht. Selma war Yosef unvergessen geblieben.

Er war als Sechsjähriger im Sommer 1942 mit seinen Eltern und tausendfünfhundert Czernowitzern per Viehwaggons nicht nur in dasselbe Lager wie Selma und ihre Eltern verschleppt worden, sondern hatte sich mit der Familie sogar dieselbe jämmerliche Baracke auf dem trostlosen Gelände des ehemaligen Steinbruchs geteilt.

Yosef erinnerte sich an die erbärmlichen Lagerzustände, die bleierne Langeweile und die gnadenlose Hitze über den nackten Felsen, die die Menschen lähmte. »Es ist so heiß hier, daß ich zu faul bin die Augen zu schließen, daß ich nicht imstande bin den Bleistift zu halten u. es mir schwerfällt, einen Gedanken durch mein Hirn zu wälzen.« So hatte Selma ihrer Freundin Renée in ihrem einzigen erhaltenen Brief aus dem Lager die Stimmung geschildert.

»Except looking for food and cleaning the lice every morning there was not much to do for me.« Angst vor Seuchen verdammte alle zur einzigen Art von Hygiene, die ihnen erlaubt wurde: sich akribisch ihrer Läuse zu entledigen. Denn die waren Zwischenwirte für die gefürchteten parasitären Typhuskeime, die epidemieartig die Arbeitssklaven im Lager dahinrafften.

Hunger, Angst und Tod verfilzten sich zu einem erstickenden Amalgam, dem Selma durch Flucht in die Natur entkam. Yosefs Mutter hatte Selma gebeten, ihren kleinen Sohn unter ihre Fittiche zu nehmen, ihn vielleicht sogar vor dem Anblick des Siechens und Mordens zu bewahren. Und so scharte Selma bald nicht nur Yosef, sondern eine Kinderschar um sich. Sie führte sie zum Fluss, suchte dort mit ihnen nach Muscheln. Sie unterwies die Kleinen an den Uferrändern in Naturkunde, sammelte Gräser und Kräuter mit ihnen – bis sich an den Uferböschungen die Leichen der Gefangenen aus dem sogenannten Irrenhaus oder die ausgemergelten Alten aus dem »Siechenhaus« türmten, die dem Lager neu zugewiesen worden waren und derer man sich entledigt hatte, indem man sie nach ihrem Tod kurzerhand über die Böschung warf.

Yosef erinnerte sich, dass Selma selbst angesichts dieser erbarmungslosen Menschenverachtung und Gewalt Worte fand, um den Kindern Werte wie Respekt und Wertschätzung für Natur und Mensch zu vermitteln: »Selma tried to explain that they were sick and miserable and I should pity them.« Selbst als alter Mensch hatte er nicht vergessen, wie eindringlich Selma den Kindern die Ursachen der Krankheit und das Elend der Neuangekommenen zu erklären versuchte. Dass die herrschende Not und das Elend sie zu Entwürdigung zwangen. Nicht Verachtung oder Verurteilung, sondern Mitleid sollte ihnen entgegengebracht werden.

Auf Mitleid durften Selma und die tausendeinhundert Internierten bei der Deutschen Wehrmacht jedoch nicht hoffen. Willkürlich schien die Auswahl der SS gewesen zu sein, die im August 1942 das Lager am Steinbruch nach fähigen Arbeitssklaven durchkämmte und Menschen aussonderte, um sie über den Fluss Bug in die östlichen, von den Deutschen besetzten Gebiete zu verladen. Und das kam einem Todesurteil gleich.

Yosef und seine Familie wurden davor bewahrt, sie blieben westlich des Flusses im rumänisch bewachten Lager – und überlebten.

So wurde Yosef Eshet fast drei Generationen später mit seinen Erinnerungen an Selma zu dem Zeitzeugen, der wertvolle Mosaiksteinchen lieferte, um unser Bild von Selma Merbaum zu erweitern und zu vertiefen: Sein Blick zurück holt uns eine reife, verantwortungsbewusste junge Frau vor Augen, die von großer Menschenzärtlichkeit geprägt war, die bis heute in ihren Gedichten nachklingt.

Selma Merbaum und alle ihre erhaltenen Gedichte werden Sie auf den nachfolgenden Seiten kennenlernen. Neu kennenlernen: Glück und Sorge, Freude und Wehmut, Aufbegehren und Angst, Sehnsucht und Trauer sprechen aus ihnen. Die verschlungene Geschichte einer Region öffnet sich, von der Paul Celan überzeugt war, dass sie »den meisten von Ihnen unbekannt sein dürfte«1. In ihr lebten Menschen und Bücher. Menschen mit großen Talenten und dichterischem Potenzial. Menschen, mit denen das Schicksal erbarmungslos umgegangen ist.

An uns ist es, die Erinnerung an sie wachzuhalten und Menschen wie Selma vor der Verniemandung zu bewahren.

I.

BIOGRAFIE SELMA MERBAUM

»Czernowitz, das waren Sonntage, die mit Schubert begannen und mit Pistolenduellen endeten. Czernowitz, auf halbem Weg gelegen zwischen Kiew und Bukarest, Krakau und Odessa, war die heimliche Hauptstadt Europas, in der die Metzgertöchter Koloratur sangen und die Fiaker über Karl Kraus stritten. Wo die Bürgersteige mit Rosensträußen gefegt wurden und es mehr Buchhandlungen gab als Bäckereien. Czernowitz, das war ein immerwährender intellektueller Diskurs, der jeden Morgen eine neue ästhetische Theorie erfand, die am Abend schon wieder verworfen war. Wo die Hunde die Namen olympischer Götter trugen und die Hühner Hölderlin-Verse in den Boden kratzten. Czernowitz war ein Vergnügungsdampfer, der mit ukrainischer Mannschaft, deutschen Offizieren und jüdischen Passagieren unter österreichischer Flagge zwischen West und Ost kreuzte. Czernowitz war ein Traum. Die glückliche Ehe der Habsburger mit dem deutschsprachigen jüdischen Bürgertum, das diesen Außenposten der k. u. k. Donaumonarchie am Rande der bessarabischen Steppe zu einem ökonomischen und vor allem kulturellen Zentrum Osteuropas machte.« *

Georg Heinzen

KAPITEL 1

Schritte knirschen in Schneemusik1

Der 5. Februar 1924 war ein klirrend kalter Wintertag. In Czernowitz hatten sich die Menschen längst gegen die beißende Kälte gerüstet und eigens angefertigte »Fensterpolster« oder zusammengerollte Handtücher zwischen die Doppelscheiben in ihren Wohnungen geklemmt, um den Frost abzuhalten. Der dennoch durch die Ritzen kroch und seine Eisblumen an die Fensterscheiben hauchte.

Unwirsch rebellierte der nahe Fluss unter seiner eisigen Decke:

Liegt das Eis so schwer und weiß

und es hindert jede Regung.

Ist der Fluß so still – ohne Bewegung,

möchte doch gern schäumen, wild und heiß.2

Friederika Merbaum hatte sich an jenem Dienstag auf den Weg in die »Maternitatea« gemacht. Dort sollte ihr erstes Kind zur Welt kommen. Kein leichter Entschluss – denn wer es sich leisten konnte, mied die Gebäranstalt.

Da mochte die Wohnsituation in den eigenen vier Wänden beengt sein, es an Hygiene mangeln und deshalb die Sterblichkeitsrate bei Hausgeburten deutlich höher sein: Wer auf sich hielt, holte sich eine private Hebamme und entband zu Hause. Wer mag Frieda bei der Geburt beigestanden sein? Gebären war Frauensache. Mütter, Cousinen und Tanten hatten mitzuhelfen.

Die Merbaums nannten ihre kleine Tochter Selma. »Selma Merbaum« trug der Angestellte der jüdischen Gemeinde unter der laufenden Nummer 87 auf Blatt 330 des jüdischen Geburtsregisters der Stadt Czernowitz ein.3

Geburtsregistereintrag: Selma

Mit Schwung und Elan setzte er die Anfangsbuchstaben. Merbaum hießen auch Selmas Eltern und dokumentierten mit dem gemeinsamen Namen obendrein, dass ihre Trauung nicht nur nach jüdischem Ritual vollzogen worden war. Selma war »legitimă«, eine eheliche Tochter. Und Selma war rumänische Staatsbürgerin. Das war nicht selbstverständlich.

Czernowitz war bis zum Ende des Ersten Weltkriegs die Hauptstadt der Bukowina4, des östlichsten Kronlandes der Österreichisch-Ungarischen Doppelmonarchie gewesen. Die Bukowina war 1775 nach Ende des Russisch-Türkischen Krieges in den Besitz Österreichs übergegangen.

Mit dem Ende der k. u. k. Monarchie war diese Region mit seiner wechselvollen politischen Geschichte zum Spielball der Machtpolitik geworden. Russen, Ukrainer und Rumänen stritten um die Vormachtstellung. Rumänien setzte sich militärisch durch. Im Vertrag von St. Germain 1919 und endgültig 1920 wurde Rumäniens eigenmächtige erfolgreiche Besetzung der Bukowina legitimiert – Czernowitz gehörte nun zum Königreich Großrumänien. Wer als rumänischer Staatsbürger gelten durfte, hatte König Ferdinand I., ein Hohenzollernspross, in der neuen rumänischen Verfassung vom 28. März 1923 festgelegt: nur noch derjenige, der schon vor dem 18. November 1908 seinen Wohnsitz in der Bukowina hatte oder »heimatberechtigt« in Rumänien war. Meldegesetze hatte es nicht gegeben, viele hatten deshalb auf eine ordentliche Registrierung verzichtet. Mit einem Federstrich waren sie staatenlos geworden. Zweifelte der Beamte also die Rechtmäßigkeit der Angaben an, so dokumentierte seine dienliche Schrift in den Gemeindebüchern gewissenhaft, dass der Antragsteller »pretins cetatean romăn« nur angibt, rumänischer Staatsbürger zu sein.5

Selma war Jüdin. Jüdin ist, wer von einer jüdischen Mutter geboren worden ist. Selmas Großeltern waren jüdisch-orthodox. Großvater Israel Schrager war obendrein Kantor in der alten orthodoxen Synagoge der jüdischen Gemeinde, der »Alten Shil«. So lag es nahe, dass auch die junge Familie Merbaum die jüdische Religion in ihrer Familie praktizierte.

Das war in Czernowitz nicht ungewöhnlich – zumindest eine »Grundausstattung« der jüdischen Religion hielten selbst assimilierte jüdische Familien parat: eine »Bibel, ein Gebetbuch, Schriften auf Hebräisch und Jiddisch, die Menora, den jüdischen Kerzenleuchter, und einen ziselierten Kidduschkelch, über dem der Segensspruch gesprochen wurde, der den Sabbat einleitete«6.

So steht er da: so blitzend und so schlank,

wie eine nackte Jungfrau die dem Meer entstiegen

und seine Lichter tanzen, drehen, wiegen

so hell wie Tausendschlittenglöckleinklang.7

Der sechzehnjährigen Selma wird der Kidduschbecher ihrer Großmutter ein vertrauter Anblick werden und in einem ihrer Gedichte seinen Platz finden.

Am 9. Februar 1924, am ersten Sabbat nach der Geburt, verkündete Max Merbaum in der »casa de rugaciume particulara«, im »Shtieberl« eines privaten Gebetshauses, den Versammelten den Namen seiner Tochter. Es ist anzunehmen, dass es dasselbe »Shtieberl« war, in dem Selmas Eltern geheiratet hatten.

In diesem Jahr kam der Familienclan von Friedas Verwandtschaft oft in privaten Gebetshäusern zu Namensfesten zusammen – die zahlreichen Hochzeiten des vorangegangenen Jahres hatten Früchte getragen. Auch Edit Rones8, Selmas Cousine zweiten Grades, wurde 1924 geboren. Selma und Edit werden zusammen aufwachsen, sich bei gegenseitigen Familienbesuchen immer wieder begegnen. Achtzehn Jahre später sollten die Schicksale der beiden Familien unheilvoll verknüpft werden.

In Selmas Geburtsjahr setzte die rumänische Regierung der Verklärung der k. u. k. Doppelmonarchie endgültig ein Ende. Hatte sie bis dahin Deutsch noch als Landessprache anerkannt, so wurde nun Rumänisch in Ämtern und Schulen als Pflichtsprache durchgepeitscht. Durchaus in wörtlichem Sinne – denn oft genug setzten staatliche Kontrolleure dazu die Reitpeitsche ein. Sämtliche Straßennamen änderten sich 1924. Aus der Rapfgasse, in der Familie Merbaum anfangs wohnte, wurde »Strada Rapf« und kurz darauf »Strada Dr. Gheorghe Popovici«. Einzig die Goethegasse hat erstaunlicherweise jedem Namenswandel und allen Turbulenzen der Czernowitzer Geschichte getrotzt. Bis heute. Allen Umbenennungen aber widersetzte sich die jüdische Bevölkerung von Czernowitz und hielt an den deutschen Bezeichnungen fest. Bis heute.

Unsichere Zeiten sollten auf die Merbaums zukommen. Wirtschaftlich und auch privat. Dabei hatte alles so vielversprechend begonnen.

Frieda Schrager und Max Merbaum waren sich nicht innerhalb des Netzwerks jüdischer Kaufmannsfamilien begegnet. Es war eher eine Zufallsbegegnung gewesen. Vielleicht sogar eine echte Liebesheirat?

Frieda Schrager wohnte damals mit ihren Eltern und einem ihrer Brüder in der Rapfgasse 6.

Rapfgasse 6

Im Souterrain des Hauses hatte sich die junge Frau einen kleinen Kramladen eingerichtet, eine sogenannte Greißlerei. Genau wie ihre Cousine Fritzi, die zusammen mit ihrer Mutter solch einen kleinen Laden führte.

Das war in orthodoxen jüdischen Familien durchaus üblich: Die Frau schaffte die materielle Grundlage für das Leben und hielt dem Mann den Rücken für sein Thora-Studium frei. Gelehrsamkeit war eine hochgeachtete Tugend.

Viel anzubieten hatte Frieda in ihrer Greißlerei freilich nicht. Kleine Dinge nur, wie sie Hausfrauen gern einmal schnell zur Hand haben: Nadeln, Zwirn, kleine Utensilien für den Schreibbedarf. Die Hälfte des tiefliegenden Fensters im Untergeschoss genügte ihr deshalb als Auslage.

Das kam den beiden Brüdern Max und Josef Merbaum gelegen, die 1921 eines Tages vor Friedas Laden standen.

Die beiden stammten aus Văşcăuţi, dreißig Kilometer westlich von Czernowitz. Waschkautz hatte das Städtchen zu Habsburger Zeiten geheißen, als Max und Josef dort zur Welt gekommen waren. Max, der Ältere, am 10. Mai 1892. Möglicherweise aber auch erst am 13. März 1893. Beide Daten finden sich in offiziellen Urkunden. Auf alle Fälle drei Jahre früher als sein Bruder Josef. Der k. u. k. Beamte mag die ungenauen Angaben der Mutter nicht übelgenommen haben, als er die Urkunden später übertragen musste. Die einfache Frau wird es nicht besser gewusst haben. Konnte sie doch nicht einmal ihr eigenes Geburtsdatum genau benennen. Nur, dass sie 1870 in Slobozia-Banila als Tochter des Chaim Meier Abisch und seiner Frau Gitel Zloczowez auf die Welt gekommen war, wusste sie mit Sicherheit zu sagen. Aber schon nicht mehr, wann aus ihrem Namen »Edel« dann »Eidel« geworden war. Chaim Meier – die Namen ihres eigenen Vaters wird Eidel Abisch an ihren unehelich geborenen ersten Sohn weitergeben. Das machte man so in Galizien und der Bukowina. Ein persönlicher Rufname kam später dazu. Chaim Meier wurde Max gerufen.

Galizien mit der Bukowina – Quellgebiet der Flüsse Pruth und Sereth –, im Süden des heutigen Polen und der westlichen Ukraine gelegen, hatte schon im 18. Jahrhundert Begehrlichkeiten bei den Großmächten Preußen, Österreich und Russland geweckt. 1772 war Galizien bei der ersten Teilung Polens Österreich zugesprochen worden. »Ich muß bekennen, daß ich nicht weiß, wie wir uns entwirren werden, aber schwerlich auf eine ehrliche Weise und das betrübt mich unendlich viel.«9 Kaiserin Maria Theresia schien anfangs Skrupel gehegt zu haben. Doch ohne Hemmungen schalteten die drei Großmächte 1779 und 1795 bei zwei weiteren Teilungen Polen endgültig aus. 1848 fiel mit der Aufhebung der Leibeigenschaft in Galizien noch eine weitere Bastion: Die Provinz Bukowina, das Buchenland, 1774 von Österreich besetzt, 1786 aber Galizien zugeschlagen, wurde abgetrennt und erhielt eine autonome Verwaltung. 1867 wurde die Bukowina östlichstes Kronland der k. u. k. Monarchie.

Schon die erste Teilung Polens 1772 hatte die Meiers und die Abischs also zu Österreichern gemacht. Doch wenig strahlte vom Glanz der Habsburger Monarchie in ihre Hütten. Der Kaiser blieb fern, hatte nur vage Vorstellungen von jener Region seines Reiches, obwohl er wusste, dass »die Kenntnis des Localis ein wesentliches Requisitum«10 war, um den Bedürfnissen seiner Untertanen gerecht zu werden. Galizien und die Bukowina blieben ihm fremd – wie vielen anderen auch. Habsburger Beamte empfanden es gar als Strafe, nach Galizien versetzt zu werden. »Gall-izien«, spotteten seine jüdischen Bewohner, »weil das Leben hier so bitter ist. Bitter wie ein Gallapfel.«11 Viele träumten deshalb in jenen Tagen den Traum vom besseren Leben in Amerika. Tausende suchten ihn durch Emigration zu verwirklichen und deshalb schossen Schifffahrtslinien aus dem Boden, deren Agenten werbend durch die »Schtetl« zogen. Männer packten Frau und Kinder zusammen – viel mehr Besitz gab es oft nicht zu packen – und hofften auf Glück in unbekannter Ferne.

Die Verwandtschaft von Max hatte keine Wahl – arm wie sie waren, blieb ihnen nur zu bleiben. In Waschkautz. Eingebettet zwischen Fluss und Berg, hineingetupft in blühende Wiesen mit seltenen, wildwachsenden Orchideen, versuchte der kleine Ort wenigstens peripher von der industriellen Revolution zu profitieren. Mit Mühlen, Zuckerfabriken und Destillerien brachten es einige wenige zu Wohlstand.12 Bei den Bewohnern der verstreuten kleinen »Schtetl« aber ging es oft nur um das blanke Überleben. Meist gab es dort nicht mehr als eine »Handvoll ärmlicher Hütten, die Dächer mit Schindeln oder Stroh gedeckt, das tief über die kleinen Fensteröffnungen herabhing; eine schiefe, vom Wetter dunkel gebeizte Holzkirche oder -synagoge; schilfumstandene Fischteiche; Scharen weißer Gänse. An klaren Tagen reichte der Blick im Süden bis zu den bewaldeten Hängen des vorkarpatischen Hügellandes.«13

Der Blick allein machte nicht satt. Deshalb wurde gehandelt mit allem, was entbehrlich schien. Ein paar Eier trugen die einen, ein paar Hühner die anderen zum Markt. Mager war der Erlös, doch immerhin half er, daheim hungrige Mäuler zu stopfen. Schon Max’ tüchtige Großmutter hatte zehn Kinder alleine großgezogen, nachdem der Krieg sie zur Witwe gemacht hatte. Frauen hatten oft kein anderes Los und es lag ohnehin in den meisten Fällen an ihnen, ein karges Stück Land zu bewirtschaften – in erster Linie nicht für sich, sondern für einen Großgrundbesitzer. Die Männer zogen unterdessen als Schuster, Schneider oder Bäcker von »Schtetl« zu »Schtetl« und boten ihre Dienste feil. Sesshaft sein war teuer, eigener Grund noch unerschwinglicher. Und weil auch Heiraten eine kostspielige Angelegenheit war, wurde eine Liaison erst besiegelt, wenn sich der Eintrag in das Standesamtsregister lohnte – wenn also schon einige Kinder in die Welt gesetzt worden waren.

Eidel Abisch hatte ihre beiden Söhne Max und den drei Jahre jüngeren Josef, meist Joselu gerufen, nicht durch Heirat legitimieren lassen. Bis zu ihrem zweiundfünfzigsten Lebensjahr blieb Eidel Abisch ledig.

Möglicherweise hatte Max seinen Vater als Kind nie kennengelernt. Deshalb suchte er nach seiner Identität. 1922 wird er seinen Namen »Chaim Meier« um »Merbaum« erweitern.

»Chaim« – »das Leben«. Viel mehr als diesen hebräischen Rufnamen hatte die Mutter ihrem Sohn nicht mitgegeben. Doch für »das religiöse Gefühl der orthodoxen Juden repräsentiert der hebräische Personenname die unsterbliche Seele und soll deshalb von Generation zu Generation weitergegeben werden«.14 Viele seiner Ahnen trugen ihn, bis das zweite Toleranzgesetz von Kaiser Joseph II. am 23. Juli 1787 damit ein Ende machte und verlangte, dass Juden bleibende, unverwechselbare deutsche Vor- und Familiennamen zu wählen hatten.

Wie hätte der österreichische Monarch sich sonst den Überblick über seine gerade neu einverleibten Untertanen verschaffen sollen, um von ihnen die »Geld- oder Blutsteuer«15 einzutreiben, oder aber – und das wog wohl genauso schwer – die Männer für sein Militär zu mobilisieren? In Windeseile wurden Galizien und die Bukowina in »Sprengel«, in überschaubare Bezirke, unterteilt und Kommissare von Ort zu Ort geschickt. Sie walteten ihres Amtes streng, willkürlich und hastig: Schließlich hatte der Kaiser ihnen nur achtzehn Tage für die Aktion zugestanden. Dann sollten Akten bezeugen, dass die Untertanen individuelle Vornamen trugen und familiäre Besonderheiten festgehalten worden waren. Jeder Familienname sollte möglichst nur einmal vorkommen, Ableitungen von Wohnorten nicht zugelassen werden.

Woher aber so schnell einen Namen nehmen? Viele Juden waren verzweifelt und die österreichischen Staatsdiener machten sich oft genug einen Spaß daraus, sie mit verunglimpfenden Namen Hohn und Spott auszusetzen. Als »Edmund Bauchgedanken, Saul Afterduft, Sara Woismeingeld, Abraham Leibschmerz, Elias Donnersaft« tauchen die Unglücklichen in österreichischen Gerichtsakten auf. Ganz offensichtlich hatte es ihnen am ordentlichen Bestechungsgeld für einen ehrbaren Namen gemangelt. Ein Dekret vom 5. Juni 1826 öffnete ein gesetzliches Schlupfloch: Mit dem »Uebertritte zur christlichen Religion« war es möglich, seinen Namen zu ändern. Mit List und Schläue trat manch gebeutelter Namensträger vom Judentum zurück, konvertierte zur neuen Religion und wandte sich – kaum das Dokument über die Rechtmäßigkeit des neuen Namens in Händen – wieder dem Judentum zu.16 Bis dahin retteten sich die einen mit Bakschisch und moderaten Anlehnungen an Berufsbezeichnungen wie Biermann, Goldmann oder Kaufmann. Den anderen kam Bibelkenntnis zustatten: Mordechai, der tapfere Jude aus dem Buch »Ester«, taugte für etliche Ableitungen: »Morgenstern« und »Morgentau« lassen sich darauf zurückführen. Auch Früchte und Pflanzen des Heiligen Landes erntete man ab: Paul Celans Vater Leo entstammte der Familie Teitler – in der Bibel gibt es den Teitel- oder Dattelbaum – und Leo Teitler verdiente seinen Unterhalt als Makler von Brennholz.17 Durch Handel mit Tropenhölzern konnte man es in Galizien zu Wohlstand bringen: Der Merbau oder Merbaum mit seinem glatten harten Holz und der honigbraunen Farbe war ein gewinnbringender Wertstoff – ein guter Name.

Nur zögerlich identifizierten sich die Menschen mit ihren neuen Namen und entsprechend schwer taten sie sich deshalb mit einer eindeutigen Schreibweise. Selmas Nachname »Merbaum« taucht im Laufe der Jahre in unterschiedlichen Registrierbüchern in zahlreichen Varianten für ein und dieselbe Person auf. Spurensuche wird dadurch nicht einfacher. Im jüdischen Registrierbuch liest sich über Paul Celans Großvater Philipp Schrager: »Feibisch (auch Philipp genannt) Schrager (auch Fichmann) genannt.«

Was aber galt ein Name? Überleben zählte! Max und Josef, Mutter und Verwandte hatten Glück gehabt. Sie hatten den Ersten Weltkrieg überlebt.

Doch schon die Vorkriegsjahre werden für Max entbehrungsreich gewesen sein. Eine Kindheit in einem abgeschiedenen »Schtetl« verlangte Opfer: lange Fußmärsche, um die nächste Schule zu erreichen. Wenn sich in strengen Wintermonaten die Räume gar nicht mehr erwärmen ließen, wurde der Schulbesuch für die Dauer der Kälteperiode ausgesetzt. Geld für Hefte und Schreibmaterial mussten vom Mund abgespart werden. Max wird sich die Frage nach Weiterbildung gar nicht erst gestellt haben.

Mit sehnsüchtigem Blick und Hunger auf die weite Welt verließ er das Heimatdorf, kaum dass er mit sechzehn Jahren der Volksschule entronnen war. Nicht nach Wien zog es ihn wie so viele andere. Max war kein Abenteurer. Er suchte Geborgenheit, Familie und machte sich deshalb auf den Weg nach Berlin. Denn dort lebte ein Onkel, der »ein Geschäft«18 führte. Bruder Josef konnte es 1980 in Haifa nicht präziser umschreiben. Max wird sich bei seinem Onkel nützlich gemacht haben. Von einer abgeschlossenen Lehre ist nichts bekannt.

Der Ausbruch des Ersten Weltkrieges holte Max und seinen Bruder in die k. u. k. Realität zurück: Auch sie mussten für die Habsburger Monarchie kämpfen. Die »Heimat« verteidigen, auch wenn sie sich eher heimatlos fühlten.

Der Krieg zehrte die Menschen aus. Unter dem Hungerwinter 1916/17 litten nicht nur die Soldaten. Ende 1918 hatte sich Max Merbaum »demobilisiert von der Front nach Leipzig«19 und war von dort aus gleich weiterverwiesen worden nach Braila in Rumänien. Das lag in der Walachei und war so fremd und weit weg, wie der Name vermuten lässt. Aber wenigstens traf Max seinen Bruder Josef wieder, der in Odessa gekämpft hatte. In Braila wurden beide nicht heimisch. Nicht nur der rumänischen Sprache wegen, die sie »nicht beherrscht haben«.20 Max und Josef beschlossen, nach Czernowitz zu ziehen. Dort wurde noch Deutsch gesprochen und dort sollte Verwandtschaft leben: Abraham und Chaim Merbaum.

Vorher aber schaute Max bei Mutter und Tante vorbei. Und bevor er weiterzog, wurde ein Erinnerungsfoto gemacht.

Max mit Mutter und Tante

Die beiden Frauen sehen verhärmt aus. Wenig Freude hat sich in ihrem Blick erhalten. Doch der Fotograf verstand sein Handwerk und hatte tief in die Requisitenkiste gegriffen. Die einfachen Menschen aus der Provinz sollten ein Erinnerungsfoto haben, das sie für einen Moment lang, eine Momentaufnahme lang, ihre Armut und Einfachheit vergessen ließ. Deshalb schlang er den beiden Frauen üppige Fuchsstolen um die Schultern – die sie nicht zu tragen wussten. Der Fuchs hängt unbehaglich zur Seite und beißt sich traurig in den Schwanz. Die Hände der Menschen auf der Fotografie lassen erkennen, dass sie zupacken müssen. Schmuck war da eher hinderlich. Und deshalb wirken die Ketten und Uhren, die den Frauen um Hals und Handgelenke geschlungen wurden, fremd, ja deplatziert. Pose erstarrt in der Inszenierung: Max thront zwischen den beiden Frauen und weiß nicht so recht, wohin mit seinem Blick. Jung und zerbrechlich wirkt er. Er sieht wesentlich jünger aus als sechs- oder siebenundzwanzig. Das kleine Zweifingerbärtchen ist ein modischer Versuch, mangelnde Männlichkeit zu unterstreichen. Es kaschiert auch nicht die aufgeworfene Oberlippe. Ganz offensichtlich drängen sich die oberen Schneidezähne leicht nach vorn.

Der junge Max

»Liebes Mütterchen, Solst nie traurig sein, weil ich hoffe du wirst mit mir und mit Joselu noch fiel vergnigen haben. dein aufrichtiger Sohn Max. Gewidmet meiner Theueren Mutter. Zum ewigen andenken an das schwere Kriegsjahr 1918.«21

Mit Liebe und harmloser Orthografie drückt der Sohn seine Zuneigung zur Mutter auf der Rückseite der Fotografie aus. Max schreibt gerne Widmungen auf die Fotos, auf denen er zu sehen ist. Drei sind erhalten geblieben. Hoffnung und Zuversicht sprechen immer aus den Zeilen. Hoffnung auf eine gemeinsame Zukunft. Auf ein besseres Leben, das er bald in einer fremden Stadt beginnen will. Sobald es ihm möglich ist, verspricht er, die Mutter zu sich zu holen. »Joselu« fehlt auf dem Foto, das auf 1919 datiert ist.

Hatte Max gezögert, nach Czernowitz zu ziehen, so wird Josef seine Bedenken zerstreut haben. Der jüngere Bruder galt als abenteuerlustig, hatte immer schon vieles leichter genommen als Max. Und außerdem standen Slobozia-Banila und Văşcăuţi nur noch für die Hässlichkeit des Krieges, waren Inbegriff von Schrecken und Pogromen. Czernowitz dagegen hatte seinen Mythos über den Krieg hinaus gerettet. Czernowitzer zehrten eigentlich ihr Leben lang von dem Bild in ihren Herzen. Nicht nur, weil man dort weiterhin beharrlich Deutsch sprach. Oder weil die Stadt mit üppiger Natur verführte und ihre prächtigen Bauwerke sich weiterhin vor ihrer historischen Vergangenheit aufbäumten. »Cernăuţi e cel mai neromânesc oraşdin România.« – Czernowitz war zwar »die nichtrumänischste Stadt Rumäniens«22, doch sie wurde auch von den Rumänen geliebt.

Czernowitz, die Stadt voller Minderheiten, die angeblich keine bevorzugte – und wo sich doch alle benachteiligt fühlten. Die Juden genauso wie die Deutschen und die Ruthenen, wie sich die Ur-Ukrainer nannten. Fast die Hälfte der Einwohner der Stadt waren Juden. Nicht zu vergessen die bis zu zwanzig kleineren ethnischen Gruppen, die nicht nur Farbe in das Treiben auf dem Marktplatz brachten, sondern auch Probleme in den Behördenalltag. Czernowitz, die dreigeteilte Stadt: unten die Handwerker und Krämer, die Intelligenz in der Mitte, oben die Reichen. Dort hörte man weder ruthenische Flüche noch sah man die »Chniokes«, die orthodoxen Juden, die selbst beim Zeitunglesen im Gebetsrhythmus hin- und herwippten.

Max und Josef sahen Czernowitz nicht als die Stadt voller Widersprüche. Die vertraute deutsche Sprache lockte und die Aussicht, Verwandte väterlicherseits ausfindig zu machen und eigenen Wurzeln nachzuspüren.

Auch Chaim und Abraham Merbaum waren unter Entbehrungen großgeworden. Onkel und Cousin von Max sollten sie sein, so war ihm bisher erzählt worden. Hatte die Mutter Andeutungen über andere, engere verwandtschaftliche Beziehungen gemacht? Waren Chaim und Abraham möglicherweise Vater und Halbbruder von Max? Max und Josef wollten das klären.

Chaim Merbaum hatte mit seiner ersten Frau Galizien verlassen und sich im knapp fünfzig Kilometer entfernten Czernowitz niedergelassen. Sein Sohn Abraham hatte in Czernowitz eine Lehre in einer Molkerei absolviert und nach Abschluss seiner Ausbildung mit Fleiß und dem richtigen Geschäftssinn bald seinen eigenen Betrieb in der Dreifaltigkeitsgasse aufgemacht. Die Qualität der Merbaum’schen Butter war legendär und Abraham ein gewiefter Geschäftsmann. Als Lieferant für die Czernowitzer Krankenhäuser hatte er den großen Coup gelandet und sich beliebt und unentbehrlich zugleich gemacht. Keiner der Direktoren der Hospitäler wollte den großzügigen Merbaum-Präsentkorb missen, den der Molkereichef ihnen alljährlich zukommen ließ. Doch auch seine Angestellten wurden Nutznießer der guten Geschäftslage. Abraham Merbaum hatte nicht vergessen, wie es ist, wenn man Hunger leidet. Er wusste auch, dass Juden mehr als anderen Erfolg geneidet wurde. Ein einladender Korb mit zweihundertfünfzig frischen Brötchen und hauseigener Butter stopfte deshalb täglich hungrige und neidische Mäuler.23

Chaim Merbaum hatte alles richtig gemacht. Stetig war er bergauf gezogen. Ein sozialer Aufstieg ließ sich an der richtigen Adresse ablesen: Je höher am Berg die Wohnung, desto wohletablierter sein Bewohner. 1906 hatte Chaim als Tagelöhner noch ganz unten am Ende der Stadt in der im jüdischen Viertel gelegenen Russischen Gasse 145 sein Dasein gefristet, wo Seiler und Tischler, Binder, Kürschner, Uhrmacher, Schuster, Klempner, Barbiere, Kupferschmiede, Schlosser, Kesselflicker, Glaser, Schneider, Gold- und Silberschmiede Geschäft und Wohnung vereinten.

Heimelig war ein Zuhause dort nicht.

… so viele Hühner und ein kleiner weißer Hund

und Himmel der so farbenfroh und bunt –

der kahle Baum wirkt so gespensterhaft

und graue Häuser, wie ganz ohne Kraft …24

Die Armut der Bewohner spiegelte sich in den Häusern und Straßen wider. Im Sommer trieb der Wind gelben Staub durch die engen Gassen, der in den Augen biss und die Kehle rau werden ließ. Im Frühjahr und Herbst machte Regen den Lehm der ungepflasterten Wege weich und schwer. Dann quälten sich die Anwohner durch den knöcheltiefen gelben Morast. Ein trostloser Anblick.

Lichter spiegeln sich in schmutzig-naßen Pfützen,

gelb und fettig, schmutzig auch, und schwer.

Helle Häuserfenster können gar nichts nützen.

Tore hallen hehr und leer.25

Frieda Merbaum wird ihrer Selma bei solchem Wetter deshalb später immer ein extra Paar Schuhe für den Schulweg mitgeben: Die »ganz hohen Galoschen« für den Matsch zog Selma erst kurz vor der Schule aus. In »schöne Halbschuhe mit hohen Absätzen«26 schlüpfte sie erst, als sie die gepflasterte Straße erreicht hatte.

In den primitiven Häusern jener Gegend drängten sich meist mehrere Familien zusammen. Sie gaben sich mit einfachsten Heizmöglichkeiten zufrieden und beklagten selten, weder fließendes Wasser noch WC oder gar ein Bad zu haben. »Ein weitverzweigtes, sehr gut angelegtes Canalisationsnetz und eine Tiefquell-Wasserleitung haben zur Hebung der sanitären Verhältnisse«27 nur in der Oberstadt beigetragen. Im Armenviertel versorgten städtische Brunnen die Anwohner mit dem kostbaren Nass, das erst nach Hause geschleppt werden musste. Beißender Salmiakgeruch aus den Plumpsklos in den Hinterhöfen raubte den Atem – ein unwirtlicher Ort, vor allem im Winter.

Doch gerade die kalte Jahreszeit verlieh auch den armseligen Gassen der Unterstadt Charme. Der erste Schnee überdeckte Unrat und Gestank. Czernowitz liebte den Schnee. Schneegedichte hatten im Czernowitzer »Morgenblatt« im Winter ihren festen Platz:

»Schneeflocken wehen um das Haus

Und kleiden Baum und Reis’.

Wie herrlich sieht der Wald jetzt aus

Im Winterkleide weiß.« 28

Der Winter hatte die Stadt oft von November an fest im Griff, den erst der März lockerte. Unten in der Stadt blieb der Schnee länger liegen, denn dort schaufelte kein Räumdienst die Straßen frei. Kein Kunde der kleinen Kramläden oder Handwerksbetriebe erwartete, dass ihm der Weg zur Eingangstür gebahnt wurde.

Hatten Max und Josef gleich in der Molkerei von Abraham Merbaum in der Bilaergasse 16 vorbeigeschaut? »LĂPTĂRIE MEERBAUM« wird Abraham bald in großen Lettern über den Türstock schreiben und damit ab 1936 dem Hin und Her mit den Merbaum-Schreibweisen für seine Familie ein Ende setzen. Vater Chaim Merbaum hatte sich als »Comerciant«, als Händler, etabliert. Er war inzwischen verwitwet, doch die junge Jente Blasenstein ging ihm im Haushalt zur Hand. Das sollte sich für sie noch auszahlen.

Wir wissen nicht, ob die Verwandtschaft Max und Josef in die Rapfgasse geschickt hatte. Doch dort überraschten sie Frieda eines Tages. En passant kam niemand in diese idyllische Sackgasse, die nur ein paar Schritte entfernt war von der imposanten Anlage der Residenz des katholischen Erzbischofs. Im Frühling lag dort der Duft von blühenden Robinien und tiefdunklem Flieder in der Luft. »Maifliederfülle«29 zog sich den Hügel hinauf.

Max und Josef schien das genau der richtige Ort zu sein, um ihre Geschäftsidee zu verwirklichen. Im nicht genutzten Teil von Friedas Laden wollten sie ein Schuhgeschäft eröffnen. Und zwar »Standart-Sandalen en Gross u. moderne Schuhe en Detail«30. Erstaunlicherweise waren handgefertigte Schuhe erschwinglicher als die Fertigware aus den großen Städten. Die Gegend um die Rapfgasse garantierte finanzkräftige Kundschaft. Und so verpflichteten die beiden Brüder exklusive Marken für ihr Geschäft: »Derby« – ein extravaganter Stadtschuh für den Herrn, nur aus bestem Leder gefertigt. Auch »Buccarest und Baccu« bürgten mit ihrem Namen für Qualität. Der Mietvertrag war schnell geschlossen. Der Laden lief gut.

Frieda sah ihre Mieter Max und Josef zwangsläufig täglich. Sie wurden einander vertraut. Die patente junge Frau, die mit ihrem Laden das Einkommen der Familie aufbesserte, mag beiden imponiert haben. Frieda Schrager aber schien an Max Gefallen gefunden zu haben.31

Pragmatisch und wenig romantisch fasst Josef Merbaum sechzig Jahre später zusammen, wie sein Bruder und Frieda zusammengefunden hatten: Die beiden »verliebten sich, heirateten und bekamen Selma«32.

So schnell ging es wohl nicht. Max hatte vor seiner Heirat noch Familienangelegenheiten ins Reine zu bringen. Als Geschäftsmann wollte er nicht nur eine Familie gründen, sondern als »aufrichtiger Sohn« ein Versprechen einlösen: Hatte er seinem »lieben Mütterchen« nicht versichert, dass sie »nie traurig« sein und mit ihm noch »fiel vergnigen haben« sollte? Mit ihm und »Joselu«? Die Brüder holten ihre Mutter nach Czernowitz. Nicht in das Haus der Schragers in die Rapfgasse 6. Eidel Abisch kam beim wesentlich älteren, unverheirateten Israel Dauber unter – der bald darauf ihr Ehemann wurde.33

Und dann wollte sich Max noch um einen richtigen Familiennamen bemühen. Es werden viele Gespräche mit Chaim und Abraham stattgefunden haben und Verwandtschaftsverhältnisse geklärt worden sein. Hatte sich Chaim zu einer Vaterschaft zu Max bekannt? Auf alle Fälle änderte Max am 3. November 1922 seinen Namen von Chaim Meier in »Chaim Meier Merbaum«. Einer Hochzeit stand nun nichts mehr im Wege: Zwei Monate nach der Namensänderung, am 9. Januar 1923, gab Rabbiner Dr. Kessler dem Brautpaar im privaten Gebetsstüberl der Rapfgasse 6 seinen Segen.34

Hochzeitsregistereintrag: Friederika Schrager und Chaim Meier Merbaum

Friederika hatte den Namen Merbaum35 ihres Mannes angenommen und war nun »căsătorită«, ordentlich verheiratet mit Chaim Meier Merbaum.36

Hochzeitsfoto: Frieda und Max

Doch eine strahlende Braut ist Frieda nicht, als sie zum offiziellen Hochzeitsfoto Platz nimmt. Der Betrachter der Fotografie kann sich der elegischen Melancholie nicht entziehen, die sowohl Braut als auch Bräutigam umflort. Madonnenhaft entrückt schickt die junge Frau ein Mona-Lisa-Lächeln in eine ungewisse Zukunft. Scheu und innig zugleich schmiegt sie sich an ihren Bräutigam. Zeigten sich bei Max schon Anzeichen seiner Krankheit? Tief drückt das Grün ihres doppelten Myrtenkranzes den dichten, weißen Schleier in ihre Stirn – typisch für Bräute jener Zeit. Das Paar hatte für den hellen Brautstrauß Sommerblumen ausgesucht und Rosen und Margeriten zum lockeren Bouquet arrangiert. Festlich gewandet ist auch der Bräutigam. Zum Frack mit weißer Schleife gehört ein seidig glänzender Zylinder, den der Fotograf effektvoll vor den Brautleuten in Szene gesetzt hat. Auch Max wirkt entrückt. Sein scheuer Blick verliert sich in der Ferne. Mehr als die Andeutung eines Lächelns lässt sich von seinen Lippen nicht ablesen.

Die Jahreszeiten der Bukowina kann die junge Familie Merbaum nur einmal gemeinsam durchwandern. »Schana tova u’metuka« – »Gut und süß« hätte das neue jüdische Jahr 5685 werden sollen. Auch Max und Frieda werden es traditionsgemäß mit Apfelscheiben und Honig begrüßt haben. Doch 1924 sollte eher bitter aufstoßen. Das Schicksal hatte die Tage der Zukunft schon verteilt.

KAPITEL 2

Die Luft ist leis und voll von Sehnen, so daß man wartet auf die blauen Lerchen1

Das Jahr 1924 ließ sich alles andere als »gut und süß« für die junge Familie an. Max Merbaum war erkrankt. »An der Lunge«, umschrieb die Verwandtschaft es zuerst noch vage, bis Tuberkulose zur Gewissheit wurde. Die Krankheit schwächte Max schnell. Die Leitung des Schuhgeschäftes musste er ganz seinem Bruder übertragen. Frieda Merbaum ließ ihrem Mann beste ärztliche Hilfe zukommen. Die Arztkosten fraßen die finanziellen Rücklagen auf – und Max’ Gesundheitszustand verschlechterte sich dennoch zunehmend.

Inspektionsarzt Dr. Saveanu war ununterbrochen im Einsatz. Die »weiße Pest« breitete sich epidemisch in der jüdischen Gemeinde von Czernowitz aus, raffte Alte und Junge gleichermaßen dahin. »Phtisis Pulmonum« trug der Amtsarzt wieder und wieder ins Sterberegister des Jahres 1924 ein.

Max war ein guter Vater, ein begeisterter Vater. Sooft es ging, führte er seine kleine Selma zu Spaziergängen aus. Immer wieder zur Verwandtschaft in die Bilaergasse 16. Dort steckte ihm Abraham jedes Mal hauseigene Milch und Butter aus der Meerbaum’schen Molkerei zu.2 Max verfiel zusehends, verlor immer mehr an Kraft. Die Verwandtschaft erinnerte sich, wie stolz Max auf seine Tochter war. Doch auch, dass es schlecht um den jungen Vater stand. Sein körperlicher Verfall war nicht aufzuhalten.

Friedas dreiunddreißigster Geburtstag am 29. Oktober 1924 wird von der Krankheit ihres Mannes überschattet gewesen sein. Als der November, der tristeste aller Monate in Czernowitz, mit feuchter Kälte den nahen Winter ankündigte, ging es mit Max zu Ende. Am 9. November, einem Sonntag, kam Dr. Saveanu in die Rapfgasse 6, um nur noch den Tod des Zweiunddreißigjährigen zu konstatieren und die Todesursache festzuschreiben: »Phtisis Pulmonum.« Am Tag darauf wurde Max Merbaum auf dem jüdischen Friedhof von Czernowitz beigesetzt.3

Areal 61 A, Plot 32. Jedes Areal fasst mehr als zweihundert Grabstätten. Aufgestellt für alle Ewigkeit. Und doch widerstehen die Grabsteine nicht der Zeit und nicht der Natur: Sie sacken ab. Sie rutschen weg. Neigen sich zur Seite, am Nachbarstein Halt suchend, der doch selbst dem Verfall wenig entgegenzusetzen hat. Die Pflanzenwelt wird nach den Steinen greifen und sie mit ihrem Grün überwuchern. Zögerlich sanft, entschlossener bald und schließlich undurchdringbar. Mannshohe Riesengoldruten schlagen über den Grabmalen zusammen, verschlucken sie. Essigbäume bilden wehrhafte Mauern. Ahornschösslinge stellen sich quer. Schlingpflanzende Fußfesseln lassen Besucher straucheln. Dornen stechen. Nesseln brennen. Reife Holunderbeeren geben ihren blauroten Saft dazu. Bienen schwärmen auf. Für das Grabmal hatte die Familie belgischen Marmor ausgesucht. Der es nicht mit der Robustheit seines italienischen Gesteinsbruders aufnehmen kann. Wind und Wetter werden sich durch die Schichten fressen und abtragen, was für die Ewigkeit gedacht war. Knapp neunzig Jahre später wird die Gravur mehr zu ertasten als zu entziffern sein. »Die Seele muss zum Himmel fliegen« – auch das Epitaph mit den hebräischen Schriftzeichen über dem deutschen Text wird kaum noch lesbar sein.