9,99 €

Mehr erfahren.

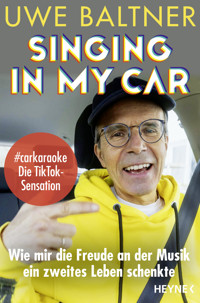

- Herausgeber: Heyne Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Rihanna gefällt das: Uwe ist der Lieblings-Creator der Stars

In seinem Leben drehte sich alles um Optimierung: Job, Familie, Erwartungen an sich selbst. In einem Strudel aus beruflichem und privatem Druck, Binge-Eating und Alkohol drohte Uwe Baltner in eine Depression zu rutschen.

Bis er sich auf seine lange vergessene Leidenschaft für Musik besann, Hunderttausende mit seinen eigenen mitreißenden Karaoke-Performances in den sozialen Medien begeisterte - und damit sogar die Aufmerksamkeit von Weltstars wie Rihanna und Drake weckte.

Für Uwe Baltner war der Fokus auf das Positive, das Teilen einer echten Leidenschaft mit der Welt, ein heilender Befreiungsschlag. Seine Geschichte, sein Optimismus und seine Authentizität, sein Weg zurück zu Balance und Lebensmut sind eine Inspiration: Mit der Besinnung und dem Fokus auf Dinge, die einem Freude bereiten, gelingt es, sich selbst wieder zu finden und sein Leben neu zu gestalten.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 294

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

In seinem Leben drehte sich alles um Optimierung: Job, Familie, Erwartungen an sich selbst. In einem Strudel aus beruflichem und privatem Druck, Binge-Eating und Alkohol drohte Uwe Baltner in eine Depression zu rutschen.

Bis er sich auf seine lange vergessene Leidenschaft für Musik besann, Hunderttausende mit seinen eigenen mitreißenden Karaoke-Performances in den sozialen Medien begeisterte - und damit sogar die Aufmerksamkeit von Weltstars wie Rihanna und Drake weckte.

Für Uwe Baltner war der Fokus auf das Positive, das Teilen einer echten Leidenschaft mit der Welt, ein heilender Befreiungsschlag. Seine Geschichte, sein Optimismus und seine Authentizität, sein Weg zurück zu Balance und Lebensmut sind eine Inspiration: Mit der Besinnung und dem Fokus auf Dinge, die einem Freude bereiten, gelingt es, sich selbst wieder zu finden und sein Leben neu zu gestalten.

Uwe Baltner

Wie mir die Freude an der Musik ein zweites Leben schenkte

aufgeschrieben von Timon Menge

Wilhelm Heyne VerlagMünchen

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

In diesem Buch haben wir uns meist für die Verwendung des grammatischen, generischen Maskulinums entschieden. Nichtsdestotrotz sind, soweit nicht eindeutig anders angegeben, in allen Personengruppen und Bezeichnungen weibliche, männliche, non-binäre und fluide Personen mit eingeschlossen.

Copyright © 2025 by Wilhelm Heyne Verlag, München,

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Straße 28, 81673 München

(Vorstehende Angaben sind zugleich

Pflichtinformationen nach GPSR.)

Alle Rechte vorbehalten.

Redaktion: Caroline Kaum, CAROLINEKAUMMACHTPROGRAMM

Umschlaggestaltung: wilhelm typo grafisch, Zollikon unter Verwendung eines Fotos von Kay Blaschke / Penguin Random House Verlagsgruppe

Satz: satz-bau Leingärtner, Nabburg

ISBN 978-3-641-33749-0V001

www.heyne.de

Inhalt

Prolog Nachricht von Rihanna

Kapitel 1 Der Hunger danach

Kapitel 2 Gefühle auf zwölf Zoll

Kapitel 3 Singing in my car

Kapitel 4 Director’s Cut

Kapitel 5 Mein Name schwarz auf weiß. Schatten daheim

Kapitel 6 Log-in ins neue Zeitalter

Kapitel 7 Ich poste, also bin ich

Kapitel 8 Hashtag: Verantwortung

Kapitel 9 Entkoppelt

Kapitel 10 Kalorienrausch

Kapitel 11 Uwe 2.0

Kapitel 12 Der TikTok-Schwabe

Kapitel 13 Auf Tour

Epilog Leben im Gleichgewicht

Danksagung

Meine Playlists für jede Stimmung

Prolog Nachricht von Rihanna

»Thank you, Uwe!« Ich nehme die Brille ab, halte mir das Smartphone direkt vor die Augen und lese erneut. Kann das sein? Habe ich mich verguckt? Spinne ich? Rihanna, Superstar aus Barbados, die mehr als 250 Millionen Platten verkauft und neun Grammys gewonnen hat, meldet sich bei mir, Uwe Baltner aus Böblingen? Der Platten höchstens bei Ebay an den Mann respektive die Frau bringt und die Grammys immer mit den Oscars verwechselt, diesen goldenen Kerlen, oder? Der Bildschirm meines Smartphones leuchtet mir ins Gesicht – und es scheint, als würde er mich blenden. Vielleicht sollte ich das Ding mal langsam abschalten. Es ist spät, und ich halluziniere offenbar schon. Doch ich kneife die Augen zusammen und schaue noch einmal genau hin. Tatsächlich: Ich träume nicht. Rihanna hat mir eine Direktnachricht geschrieben.

Sonntag, der 18. Oktober 2020, 19:43 Uhr. Ich sitze an unserem Eichentisch im Wohnzimmer unseres Hauses in Backnang bei Stuttgart, vor mir mein unverzichtbarer Becher mit heißem Tee. Manchmal trinke ich sechs Kannen am Tag. Kaffee mochte ich noch nie, wobei man das so eigentlich nicht sagen kann. Ich habe ihn erst nach meinem 60. Geburtstag probiert. Unglaublich, oder? Damals wollte ich meiner Frau Birgit eine Kaffeemaschine kaufen, um ihr eine Freude zu machen. Sie stellte allerdings eine Bedingung: »Du trinkst mit.« Das war okay, doch es änderte im Grunde nicht viel: Sie trinkt gerne Kaffee. Ich bleibe zu 99 Prozent meinem Tee treu, auch weiterhin.

Meine Füße habe ich auf dem Stuhl gegenüber abgelegt. Das ist eigentlich gar nicht so bequem, aber irgendwie habe ich mich daran gewöhnt. So fühle ich mich etwas schwereloser, als wenn ich mit beiden Beinen auf dem Boden stehe.

Wie jeden Abend checke ich meinen Instagram-Feed, schaue mir die Entwicklungen auf meinem Kanal an und beantworte Nachrichten. Das wird immer mehr Arbeit. Meine Community ist in letzter Zeit stark gewachsen, und ich erhalte inzwischen Kommentare von netten Menschen aus aller Welt. Warum, das weiß ich gar nicht so genau. Wahrscheinlich liegt es daran, dass ich mich mit meinen Auto-Karaokevideos öffentlich zum Horst mache, und dass meine Follower das irgendwie schräg, aber auch sympathisch finden. Nahbar. Ein 60-jähriger Schwabe, der knallige Kapuzenpullis und eine Baseballkappe trägt und die neuesten Hits von Kendrick, Drake oder Gunna rappt. Der Mut der Dummen, vielleicht? Nein, es muss mehr dahinterstecken. Denn im Gegensatz zu vielen anderen erhalte ich keine Hass- und kaum negative Kommentare. Wir Texter (ich komme eigentlich aus dem Journalismus) definieren gerne die Tonalität unserer Zielgruppen. Was meine Kommentarspalte betrifft, würde ich sagen: fröhlich bis liebevoll.

Rihanna hatte ich zuvor per Direktnachricht mitgeteilt, wie sehr ich sie dafür bewundere, dass sie mit ihrer Musik Mauern einreißt, Leuten Kraft schenkt und sie dazu anhält, sich selbst und ihre Umwelt zu reflektieren. Themen, die mich schon als junger Mann umtrieben, heute aber mehr denn je. Zu oft verlieren Menschen den Mut, weil sie keinen Ausweg sehen. Manche Situationen sind ausweglos, manche Sackgasse hat wirklich keinen Exit. Nie würde ich mir anmaßen, das infrage zu stellen oder jede Lebenslage beurteilen zu können. Aber ich stelle auch immer wieder fest: Nicht alle, die hoffnungslos durch ihr Leben irren, leiden an existenziellen oder unlösbaren Problemen. Manchmal werden Probleme erst dadurch existenziell, dass wir uns von ihnen leiten lassen, ihnen erlauben, unseren Alltag zu bestimmen, und schließlich aufgeben. Wenn wir keine Alternative mehr sehen, obwohl es eine oder sogar mehrere gäbe. Dann erstarren Menschen wie Rehe im Scheinwerferlicht, obgleich der Wagen direkt auf sie zurast, fügen sich in ihr Leid oder pflegen schlimmstenfalls einen schädlichen Umgang damit. Von diesem Reflex kann ich mich beim besten Willen nicht freisprechen, wie ihr in diesem Buch noch erfahren werdet. Auch in meinem Leben gab es Zeiten, in denen ich kein Licht am Ende des Tunnels sah. Als wäre ich dazu verdammt, für den Rest meiner Reise auf den gleichen Schienen zu laufen. Aber ich habe die Weichen umgestellt und einen neuen Weg für mich gefunden. Wenn ich mit diesem Buch auch nur einer Person dabei helfen kann, dass ihr das ebenfalls gelingt, ist es die Mühe wert.

Gedankenverloren schaue ich mein Smartphone-Display an. Inzwischen ist es nach 20 Uhr. Birgit kommt herein, und ich zeige ihr die prominente Post. Nun gucken wir zusammen ungläubig drauf. Für sie ist die Welt jenseits des Bildschirms weniger greifbar als für mich, aber sie weiß: Das ist eine große Sache. Rihanna läuft im Radio. Die meisten haben von ihr gehört, kennen zumindest ihren Namen. Kein Wunder: Sie ist einer der berühmtesten Popstars der Welt – und sie ist mit mir in Kontakt getreten, wenn auch nur für ein kleines Danke.

Ich bin ebenfalls dankbar. Dankbar, dass ich das Singen wiederentdeckt habe. Dankbar, dass Menschen meine Leidenschaft mit Likes, netten Kommentaren und Herz-Emojis belohnen, in Deutschland und Nigeria, in England, Afghanistan und in den USA. Die Baltner-Community verteilt sich über die ganze Welt. Daran sieht man: Musik ist eine universelle Sprache, die überall gesprochen und verstanden wird, unabhängig von Religionen und politischen Ansichten. Ich bin dankbar, dass meine Frau den ganzen Wahnsinn akzeptiert und mich einfach machen lässt, obwohl es nicht immer einfach für sie ist, wenn ich mal wieder neben ihr sitze und auf Nachrichten und Kommentare reagiere, statt mich mit ihr zu unterhalten. Außerdem bin ich jeden Tag dankbar dafür, dass es mir gelungen ist, mich mithilfe der Musik aus dem tiefsten Sumpf meines Lebens zu ziehen.

2019 und 2020 sind die Jahre meines Durchbruchs. Der SWR möchte den Schwaben interviewen, dem die größten US-Popstars auf Instagram folgen. Sogar die ARD berichtet über mich und meine Karaokevideos. Den Anfang macht das in Marketingkreisen sehr renommierte Onlineportal OMR.de, kurz für Online Marketing Rockstars. Auch die Süddeutsche Zeitung veröffentlicht einen Artikel. So viel Rummel um ein bisschen Gesinge? Damals verstehe ich das noch nicht so recht, doch heute weiß ich, woher das Interesse rührt: Ich traue mich etwas – und habe Spaß dabei. Na ja, und eine Reaktion von Rihanna eben …

Dass sich so viele Menschen für meine Social-Media-Aktivitäten interessieren, raubt mir anfangs die Nachtruhe. Mir wird klar: Mein Lebenslauf nimmt eine überraschende Kurve. Das macht mich ängstlich, aber vor allem: glücklich. Nicht nur einmal liege ich wach und freue mich über die Reaktionen auf das, was ich tue. Meine Videos geben den Menschen etwas und die Menschen mir. Das brauche ich – vielleicht mehr als andere.

1 Der Hunger danach

Ich werfe einen Blick auf meine Armbanduhr. »Und, wart ihr die Tage im Garten?«, frage ich meinen Vater. Wir schreiben das Jahr 2012. Ich sitze am Esstisch, in dem Haus in Böblingen, in dem ich aufgewachsen bin. Die Abendsonne fällt durch die Terrassentür. Der Holztisch ist derselbe wie immer, mit ein paar Kratzern mehr, aber noch genauso stabil wie damals, als wir Kinder hier mit Buntstiften gemalt haben.

Meine Eltern haben sich neuerdings mit meinem Bruder ein Stückchen Grün gemietet, wo sie herumwerkeln, lecker grillen und den Unruhestand genießen können. Ein kleines Gartenhaus, eine Feuerstelle, alte Bäume und etwas Wiese, alles in extremer Hanglage. Nichts Großes, aber ein Zuhause im Grünen. Meine Mutter und mein Vater sind knapp 70, beide topfit – und sie brauchen immer etwas zu tun. Beide fahren E-Bike, mein Vater spielt nach wie vor Tennis. Das bewundere ich und hoffe, dass auch ich in ihrem Alter noch so agil sein werde. »Ja, Papa musste den Rasen mähen«, antwortet meine Mutter und stellt einen Teller mit überbackenem Toast auf den Tisch, eines meiner absoluten Lieblingsessen aus der Kindheit. Der Käse ist knusprig, aber nur ganz leicht, genau wie ich es mag. Mein Vater steht auf und geht zum Kühlschrank. »Möchtest du noch was trinken?«, fragt er. Ich nicke, er nimmt eine Flasche Apfelschorle heraus und schüttet mir etwas davon in mein Glas. So kenne ich die beiden. Ständig in Bewegung – und doch immer zur richtigen Zeit genau da, wo man sie braucht.

Eigentlich essen meine Eltern mittags warm und abends kalt – außer, wenn ich sie besuche. Dann ändern sie ihre Pläne und alles fühlt sich ein bisschen wie früher an. Mit einem Unterschied: 2012 bin ich nicht mehr der kleine Uwe, sondern 49 Jahre alt, Berufspendler, lebe in Buchloe im Allgäu und arbeite zweieinhalb Stunden von Böblingen entfernt als Geschäftsführer einer Social-Media-Agentur. Der Job ist intensiv, die Tage lang. Um wenigstens ein paar Fahrten zwischen Buchloe und meinem Arbeitsplatz sparen zu können, übernachte ich unter der Woche bei meinem Bruder in Böblingen, etwa 40 Autominuten vom Büro entfernt. Außerdem schaue ich an zwei bis drei Abenden pro Woche bei meinen Eltern vorbei und meine Mutter bekocht mich. Es gibt alles, was ich gerne mag. Toast, Nudeln, ein Stück Fleisch mit Gemüse. Manchmal sogar selbst gemachte Spätzle – ein schwäbischer Klassiker aus meiner Kindheit. Dabei habe ich ihr schon oft gesagt, dass sie sich nicht so viel Mühe machen soll. Sie winkt dann ab, stellt mir einen dampfenden Teller hin und fragt, ob ich denn genug Schlaf bekomme. So sind die Mütter. Sie wollen nur das Beste für ihre Sprösslinge. Und es ist ja auch schön, sich an manchen Abenden einfach wieder wie der Sohnemann zu fühlen – und nicht wie ein verheirateter Mann, Vater von drei Töchtern (geboren 1988, 1993 und 1998) und Agenturleiter.

Im Grunde ticke ich noch einfacher, zumindest kulinarisch. Ein Stück gutes Brot, etwas Käse und vor allem zwei, drei Karotten (bis heute bin ich süchtig danach): Mehr brauche ich gar nicht zu meinem Glück. Von allem ein bisschen. Wobei Birgit bei uns zu Hause dieses Level klar überbietet. Ich liebe ihre selbst gemachten Bowls. Sie tischt dann neun Mahlzeiten in einer auf, Avocados, Cranberries, Kichererbsen, Quinoa, wie eine Art Mini-Büfett. Jeder Löffel schmeckt anders, und das finde ich herrlich. Es geht mir nicht nur ums Sattwerden, sondern darum, mich durch verschiedenste Aromen zu probieren und neue Geschmackskombinationen zu entdecken. Eine Weltreise für die Nase und den Gaumen. Wer hätte zum Beispiel gedacht, dass Brokkoli und Mango in derselben Schüssel funktionieren? Ich sicher nicht und doch passt es irgendwie. Wie zwei Menschen, die unterschiedlicher nicht sein könnten und trotzdem ein gutes Team ergeben. Ob Tapas, Mezze, Antipasti oder »Girl Dinner«, wie es auf TikTok heißt: Für ein Essen, das zu Hause aus vielen kleinen Mahlzeiten komponiert wird, lasse ich jedes Sternerestaurant links liegen. Ich brauche keine aufgeschäumten Sößchen und keine Blütenblätter im Salat. Lieber ein bisschen Vielfalt auf dem Teller – und das Gefühl, dass alles erlaubt ist.

Luxus ist beides. Zumindest, wenn man aufs Portemonnaie achten will. Viele Zutaten, von denen man nur wenig braucht: Das gönnt sich unsereiner nur, wenn das Budget da ist. Ein halber Granatapfel, ein Löffel Ziegenkäse, während der Rest Gefahr läuft, im Kühlschrank vergessen zu werden. Das muss man sich leisten können und wollen. Von Zuhause kenne ich es anders: Wenn es bei uns Tomaten gab, gab es Tomaten – nicht noch Radieschen und Möhren und drei Sorten Salami. Keine übervollen Platten wie aus dem Feinkostgeschäft, sondern ein Teller mit dem, was man gerade hatte. Für alles andere fehlte einfach das Geld – und Lebensmittelverschwendung kam ohnehin nicht infrage.

Wie sehr sich unsere Eltern für meinen Bruder und mich abgemüht hatten, verstand ich erst als Erwachsener. Sowohl mein Vater als auch meine Mutter gingen arbeiten, sonst hätte es nicht gereicht. Sie mussten zwei ewig hungrige Jungs satt bekommen. Auf den Tisch kam, was man günstig in größeren Mengen zubereiten konnte: Fischstäbchen, Pommes, Pfannkuchen, saure Leber. Die Leber war nicht so meins, alles andere aber lecker. Oft roch es schon beim Heimkommen verführerisch – ein Gefühl von Sicherheit, das man als Kind für selbstverständlich hält.

Kaum waren die Teller vollgeschaufelt, waren sie auch schon wieder leer. Wir hatten Wachstumsschübe auszugleichen, mal der eine, mal der andere. Nicht nur einmal stritten mein Bruder und ich darum, wer mehr bekam oder ob wir gleich viel hatten. Da wurde mit Argusaugen verglichen. Manchmal zählten meine Eltern die Pommes sogar ab, damit es keinen Ärger gab. So waren und sind sie: stets um Ausgleich zwischen den unterschiedlichen Brüdern bemüht. Ihre eigenen Bedürfnisse haben sie dabei ganz nach hinten gestellt. Mein Vater nahm sich oft eine kleinere Portion, meine Mutter behauptete, sie hätte »eh keinen großen Hunger«. Heute weiß ich, dass das nicht immer stimmte, sondern ein stiller Akt der Fürsorge war.

Mein Vater kam aus einer ganz anderen Welt. Er hatte bereits als Kind existenzielle Not erlebt. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs floh er mit seiner Mutter und den Geschwistern aus einem Lager in Jugoslawien in Richtung Österreich, da sein Vater in Kärnten in Kriegsgefangenschaft war. Hunger war sein ständiger Begleiter. Die Deutschen waren nach Kriegsende überall verhasst, besonders in Osteuropa. Fremde Türen blieben verschlossen, Gesuche um Hilfe unbeantwortet. Dass Bauern meiner Großmutter und meinem Vater während ihrer Flucht eine kleine Gabe zusteckten, kam so gut wie nie vor. Und auch sonst gab es kaum etwas zu essen. Diese Zeit hat meinen Vater geprägt – und dafür gesorgt, dass er später sichergehen wollte, uns Kindern würde es an nichts fehlen, genau wie meine Mutter. Sie arbeitete als Chefsekretärin. Heute sagt man: Assistentin der Geschäftsleitung. Mein Vater schaffte im Dreischichtbetrieb als Schriftsetzer in einem Verlag. Was die Redaktion schrieb, druckte er mithilfe von Platten und Druckerschwärze auf Papier – ein Handwerksberuf, der meine spätere Arbeit als Journalist streifte. Dass ich irgendwann für die Zeitung schrieb, erfüllte ihn mit Stolz. Er freute sich, wenn Nachbarn ihn darauf ansprachen: »Ich hab was von deinem Sohn in der Zeitung gelesen!« Es machte mich immer sehr glücklich, wenn er solche Bemerkungen an mich weitergab. Daran merkte ich, dass meine Arbeit sichtbar war – und ein seltenes Lob von meinem Vater war ohnehin das Allergrößte.

Meine Mutter räumt den Tisch ab. Ich schaue auf die Uhr. Schon 20:34 Uhr, nun muss ich mich aber ranhalten. »Danke euch«, verabschiede ich mich von meinen Eltern, während meine Mutter den Tisch abwischt. »Grüß deinen Bruder!«, geben sie mir mit auf den Weg. Ich umarme die beiden, setze mich ins Auto, verlasse den Parkplatz und brause los. Die Straßen sind inzwischen leerer. Der Feierabendverkehr ist vorbei, die Sonne geht unter und die Ampeln werfen ihr rötliches Licht auf den Asphalt. Ganz automatisch singe ich im Duett mit dem Autoradio, irgendwas aus den Neunzigern, das ich noch auswendig kann. Zugleich behalte ich die Uhr im Blick. 20 Minuten noch, dann schließt der Supermarkt – und ich habe mich für heute noch nicht eingedeckt.

20:46 Uhr. Geschafft. Ich springe aus dem Auto und laufe der Neonbeleuchtung über dem Eingang entgegen. Die Schiebetüren öffnen sich. Früher hatten die Läden von 9 bis 18 Uhr auf, heute hagelt es schon Kritik, wenn um 21 Uhr Schluss ist. Eine Stunde später dürfte es schon sein. Der Trend lang geöffneter Geschäfte ist aus den USA zu uns rübergeschwappt, wo viele Läden niemals schließen. Wie viele Übergewichtige es dort gibt, muss ich an dieser Stelle wohl nicht erwähnen, wobei man sich natürlich auch tagsüber mit Ungesundem eindecken kann. Mit Sicherheit aber erleichtern die langen Öffnungszeiten denjenigen den Einkauf, die sich nicht trauen, tagsüber drei Flaschen Wodka zu kaufen. Das habe ich alles schon gesehen – wenn ich abends im Supermarkt unterwegs bin.

Auch ich gehöre zu dieser Konsumentengruppe, die im Blickpunkt von Marktforschern steht, um Umsätze weiter nach oben zu treiben: Menschen, die versuchen, mit Essen und Trinken emotionale Defizite zu kompensieren. Würde ich das in einen Song fassen, hieße er vielleicht »Desperation Shopper«. Nirgendwo bekommt man abgepackte Glücksversprechen günstiger als hier in den surrenden Kühlschränken und hell erleuchteten Regalen der Discounter. Auch sie sind eine Art Zuhause für mich. Ein anonymes, aber funktionales und verlässliches Zuhause.

Wie immer nehme ich mir einen der Körbe im Eingangsbereich. Anschließend ignoriere ich die Gemüse- und die Kühlabteilung, steuere direkt auf die Süßigkeitenregale zu. Weingummi, Geleebananen, Schokolade. Wunderbar. Vertraute Verpackungen. Nun noch etwas mit viel Fett, Salz und Aromastoffen. Flips oder Chips? Am besten beides. Es knistert ja so schön beim Einpacken. Trotzdem fehlt noch was. Ich schaue mich um, scanne das Regal mit den Sonderangeboten. Hm, da ist nichts Attraktives dabei. Keine neue Sorte, keine Überraschung, keine Verlockung. Also gehe ich zum Nummer-sicher-Regal mit dem Neun-Euro-Whiskey und packe eine Flasche davon ein. Das Etikett sitzt ein bisschen schief, aber egal. Ab zur Kasse. Ich lege meinen Einkauf auf das Band und versuch ihn möglichst unauffällig aussehen zu lassen, als würde ich für eine Party einkaufen. Neun-Euro-Whiskey für eine Party? Wohl eher nicht. Es fällt mir schwer, der Kassiererin in die Augen zu schauen. Etwas in mir schämt sich. Also Karte durchziehen, schnell einpacken und nichts wie weg. Schnellen Schrittes gehe ich zu meinem Auto. In der einen Hand halte ich die Plastiktüte in den Farben des Discounters, in der anderen meine Schlüssel. Draußen ist es inzwischen dunkel. Genau wie in mir.

Bei meinem Bruder angekommen, rufe ich ihm im Vorbeigehen ein »Hallo« zu und verschwinde in meinem Zimmer unter der Dachschräge. Der Beutel in meiner Hand raschelt, als wollte er sagen: »Gleich haben wir es geschafft.« Oben angekommen schließe ich die Tür, ziehe mir etwas Bequemes an und starte mein Abendprogramm. Die Routine sitzt: Licht aus, Laptop an, Streamingdienst on, Lautstärke hoch. Ich öffne eine Packung nach der anderen, reiße auf, reiße an und überlasse mich der Berieselung. Alles stopfe ich in mich hinein: die Serie und den Süßkram, nacheinander, gleichzeitig, ohne Pause. Mein Blick bleibt auf den Bildschirm gerichtet, mein Körper folgt dem inneren Befehl: füllen. Mehr ist mehr. Ich habe mir eine Belohnung verdient.

Belohnung? Nein, es geht darum, ein Loch zu stopfen. Irgendetwas fehlt, ohne dass ich genau benennen könnte, was. Also ersetze ich es für kurze Zeit durch sinnlosen Konsum. Eine Ersatzhandlung für das Gefühl tatsächlichen Vorankommens. Ich schaue meine Serie weiter. Eins haben die Personen auf dem Bildschirm und ich gemeinsam: Wir schauspielern. Jeden Tag schlüpfe ich in unterschiedliche Rollen, als Geschäftsführer, Sohn, Kumpel und Familienvater. Das gelingt mir – in der Arbeit besser, zu Hause bei meiner Frau und meinen Töchtern schlechter. Vielleicht weil es im Job klar definierte Aufgaben gibt. Was bleibt, ist die Frage: Wann bin ich eigentlich mal ich selbst und verstelle mich nicht? Und was bedeutet das eigentlich: ich selbst sein? An dieses Problem traue ich mich damals nicht heran. Ich schürfe nicht tiefer, bleibe an der sicheren Oberfläche. BUMM! In der Serie explodiert irgendetwas. Der rettende Knall, denn er übertönt die Gedanken in meinem Kopf. Allein mit meinem arbeitenden Gehirn, das ist das Schlimmste. Denn dann müsste ich mich fragen, ob ich im Leben die richtigen Entscheidungen getroffen habe. Bin ich glücklich? Oder tue ich nur so? Es muss doch Gründe dafür geben, dass ich meine Umwelt so oft ausblende, entweder durch geistige Abwesenheit oder durch einen Kopfhörer im Ohr.

Ich nehme mir die Flasche Whiskey und schütte mir ein Glas davon ein. Das erste ist immer schnell weg. Ohne Nachdenken, wie ein Reflex. Es ist schon spät und ich habe nicht mehr viel Zeit, um auf meinen Einschlafpegel zu kommen. Für das zweite Glas brauche ich ein wenig länger, was daran liegt, dass mir ein wenig schlecht ist. Ein paar Gummibärchen. Geht wieder. Das Tempo kann noch mal erhöht werden. Eine Handvoll Chips, ein Stück Schokolade. Salzig und süß, im Wechsel klappt’s am besten. Ich bekomme komischerweise keine Bauchschmerzen. Die bekomme ich nie, als wüsste mein Körper, dass ich mich in einer Art Überlebensmodus befinde.

Meine Eltern waren immer für mich da, aber in meiner aktuellen Lebenssituation können sie mir nicht helfen. Wenn ich sie daheim besuche, singe ich das Klagelied vom Pendeln und meinen Problemen mit der Familie, die daraus resultieren. Doch so gerne ich ihr »Passt schon« hörte, wenn es um die Länge meines Studiums ging (17 Semester!), so rasend macht es mich nun, wo eben überhaupt nichts passt. Wenn meine Mutter Dinge zu mir sagt, wie »Das wird schon wieder«, meint sie es gut. Natürlich. Aber gut gemeint ist eben nicht immer hilfreich. Sie kann meine Situation nicht erfassen, genauso wenig wie ich selbst. Mein Leben lang hatte ich stundenlange Vorträge für all jene parat, die mich um Hilfe ersuchten. Erklärungen und Monologe. Doch von diesen guten Ratschlägen möchte ich jetzt nichts mehr wissen. Nun, wo ich selbst betroffen bin, will ich einfach nur hören, wie arm ich dran bin. Dass ich das größte Päckchen von allen zu tragen habe. Ich will bemitleidet werden, wie ein Kind, das weinend aus der Schule kommt. Und weil das nicht klappt, kehre ich die Gefühle unter den Konsumteppich.

Ich verstecke mich vor mir selbst und dabei hilft eine Handvoll Weingummi. Die Tüte ist leer, ich lasse sie in meiner Jackentasche verschwinden. Den Müll werde ich am nächsten Tag in einer öffentlichen Tonne entsorgen, wie immer. So sieht mein Bruder nicht, was ich hier abends alles verdrücke – und so muss auch ich mir nichts eingestehen. Müll weg, Probleme weg. Ich lege mich hin und starre die Dachschräge an. Zähle die Rillen im Holz. Morgen werde ich meine Eltern nicht besuchen, morgen gibt’s Burger und Pommes. Man gönnt sich ja sonst nichts. Oh, Moment. Ich richte mich noch einmal auf, greife nach meinem Glas und nehme den letzten großen Schluck Whiskey. Danach wieder aufs Bett, Blick nach oben. Mein Körper wird schwer, mein Kopf immer leichter. Die Dachschräge verschwimmt. Meine Gedanken verblassen wie alte Fotos. Für heute reicht es. Ich bin satt.

2 Gefühle auf zwölf Zoll

Ich war schon immer der Exot in meiner Familie gewesen. Durchaus sportbegeistert (Fußball, später Tennis), aber oft in eigenen Sphären unterwegs. Am liebsten vertiefte ich mich in ein Buch und knipste die Außenwelt aus. Während andere Kinder draußen Fahrrad fuhren oder Klingelstreiche spielten, saß ich auf dem Bett und tauchte in fremde Traumwelten ein. Mein Vater hatte für solche Egotrips einfach keine Zeit, mein Bruder wollte Action. Manchmal fetzten wir uns, weil er mit mir spielen wollte, ich aber süchtig nach dem Lesestoff war. »Nur noch ein paar Seiten« – zur Not auch nachts mit der Taschenlampe.

Oder auf Familienfeiern. Entweder schmuggelte ich ein Buch von zu Hause ein, mit dem ich mich in eine Ecke oder ins Gästezimmer verkriechen konnte. Oder ich durchstöberte die Bücherregale meiner Verwandtschaft, um mich mit Lesematerial zu versorgen. So entdeckte ich zum Beispiel, dass einer meiner Onkel eine umfangreiche Karl-May-Sammlung besaß, und sogar bereit war, mir die Schinken auszuleihen. Winnetou, Old Shatterhand, Kara Ben Nemsi: Was war mein Alltag schon gegen deren Abenteuer! An den Gesprächen der Familie zeigte ich kaum Interesse, was mir recht früh den Ruf als schwarzes Schaf einbrachte. Ich meinte es nie böse, ich hatte bloß keine Zeit. Die Helden aus meinen Büchern waren spannender als die traute Runde, und mir erschloss sich nicht, warum ich mehr Zeit mit echten Menschen verbringen sollte. Meine Eltern zwangen mich zu gar nichts, dafür war ich ihnen dankbar. Aber es muss schwierig gewesen sein, ihren verträumten und wenig kommunikativen Sohn zu verteidigen. Sie taten es trotzdem, und sie tun es immer noch. Rap-Songs im Auto und im Internet? Ihr könnt euch vorstellen, was sie sich dazu womöglich anhören müssen …

Denke ich über meine Mutter nach, steigt mir auch mit Anfang 60 noch das Wasser in die Augen. Sie ist ein herzensguter Mensch und liebt es, sich um andere zu kümmern, das ist auch jetzt noch so, mit über 80 – ob um ihre Familie, ihre Freundinnen oder Nachbarn in Not. Ihr großes Vorbild in jungen Jahren war der »Urwalddoktor« und Friedensnobelpreisträger Albert Schweitzer, der 1913 eine Krankenstation in Zentralafrika gründete. Seine Mischung aus Glauben, Einsatz und Aufopferung hat sie beeindruckt, und sie hat sich diesen Geist ohne viel Aufhebens zu eigen gemacht. Wer im Umfeld meiner Mutter in eine Notsituation gerät oder sonst irgendwie Hilfe benötigt, kann sich auf sie verlassen. Ob Blumen gießen, Zuhören, Einkaufstouren oder Besuche im Krankenhaus: Sie ist da. Über ihre eigenen Probleme hingegen spricht sie kaum. So ist das bei uns. Kinder bleiben Kinder und sollen nicht mit den Sorgen der Eltern belastet werden. »Passt schon.« Zwei Worte, die viel bedeuten können – Schutz, Trost, aber auch das stille Ignorieren eines Schmerzes. Ich habe meine Mutter diese Worte oft sagen hören, doch heute weiß ich, dass auch sie manchmal Hilfe gebraucht hätte. Wir Schwaben blicken offenbar lieber nach vorn, nach links oder nach rechts, statt uns mit der Mitte oder mit der Vergangenheit zu beschäftigen. Auch deshalb bitte ich meine Eltern heute an jedem Kaffeenachmittag darum, mir unbedingt Bescheid zu geben, falls mal etwas Ernstes sein sollte.

Ein sonderlich auffälliger Jugendlicher war ich nicht, eher im Gegenteil. Ich eckte selten an und kam in der Schule gut klar, auch wenn ich für Mathe eine Nachhilfelehrerin an die Grenzen ihrer Geduld brachte. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, groß pubertiert zu haben. Kein Türenknallen, kein Drama – meine Eltern haben sich jedenfalls nie beschwert. Aber wie gesagt: Das taten sie ohnehin nicht. Vielleicht verbergen sich ihre Erinnerungen an meine Pubertät auch unter einem Schleier schwäbischer Gelassenheit und elterlicher Milde.

Was ich allerdings schon immer hatte, ist mein Hang zum Extrovertierten und zu Soloauftritten. Anders ausgedrückt: Ich war einer der Klassenclowns, zwar nicht von der lauten Sorte, aber immer für eine Pointe gut. Ein bisschen Gelächter und Applaus zwischen den ganzen Unterrichtsstunden – das gefiel mir. Wohl auch deshalb sang ich mit 16 in meiner ersten Band. Der Name ist mir entfallen – vielleicht zum Glück –, aber einer der ersten Songs, die ich je zum Besten gab, war »Schifoan« von Wolfgang Ambros. Eine Skifahrerhymne, trotz meiner heftigen Abneigung gegen den Kalte-Füße-Sport. Ich hatte ein paar Kinderskikurse und Aus-dem-Schlepplift-Purzeln hinter mir und kein Interesse daran, das je zu wiederholen. Der Song hingegen kam tierisch gut an. Es bereitete mir keine Probleme und damit viel Spaß, den Dialekt des österreichischen Liedermachers zu imitieren. Später, als Wolfgang Niedeckens BAP die deutschen Charts stürmte, hatte ich dasselbe Erlebnis mit dem Kölner Dialekt. Mit Inbrunst sang ich Songs wie »Verdamp lang her« oder »Waschsalon« und fand es großartig, genau wie die Leute vor der Bühne. Nicht, weil ich so eine tolle Gesangstechnik gehabt hätte, sondern weil ich mir für nichts zu schade war. Ich schlüpfte in die Rolle berühmter Musiker und blieb dabei trotzdem ich selbst.

Mein geheimer Herzenswunsch war es, richtig gut Gitarre spielen zu können. Ich sah mich am Lagerfeuer sitzen, umringt von Mädchen, die andächtig meiner Performance lauschten. Doch diese Form des Multitaskings, gleichzeitig die Finger zu sortieren, die Saiten zu treffen und halbwegs im Takt zu bleiben, hatte ich einfach nicht drauf. Es gelang mir gerade so, ein paar Akkorde zu Bob-Dylan-Texten zu schrammeln. »Blowin’ In The Wind«, »Knockin’ On Heaven’s Door« – die üblichen Verdächtigen eben. Damit hörte es aber auch schon auf und zum Glück meistens keiner zu. Eigentlich wäre ich sowieso lieber Sologitarrist geworden, aber man muss seine Grenzen kennen. Das tat ich spätestens, als ich die erste Led-Zeppelin-Platte in die Finger bekam und hörte, wie deren Gitarrist Jimmy Page spielte.

Noten lesen konnte und kann ich eh nicht. Die kryptischen Zeichenfolgen schienen mir damals ein nicht zu knackender Code zu sein. Kein Wunder, denn für einen Mathe-Ignoranten wie mich war Musiktheorie viel zu logisch aufgebaut. Alles hatte Regeln, Struktur, eine logische Ordnung, und das machte mir Sorgen. Theorie pauken? Nachdenken? Bloß nicht! Lieber einfach loslegen und aufs Rampenlicht hoffen. Ich war kein Techniker, sondern improvisierte. So musste ich weder ein teures Instrument anschaffen, noch verbrachte ich viele Stunden mit langatmigen Übungen, die mich an Ergotherapie erinnerten. Ich sang einfach, und das kam überraschend gut an. Manchmal ist gesunde Selbstüberschätzung mehr wert als jede einstudierte Tonleiter.

Musik, das war und ist für mich reines Bauchgefühl, pure Emotion. Diese Leidenschaft entlud sich schon sehr früh im exzessiven Kauf von Schallplatten. Ausgesucht ebenfalls nach, ihr ahnt es schon, reinem Bauchgefühl. Es gab ja, kaum zu glauben, kein Internet (OMG), man musste sich im Plattenladen entscheiden, wenn man keine Musikmagazine las. Jede LP war eine Reise ins Unbekannte – und manchmal bog ich auch falsch ab.

Um meine Leidenschaft finanzieren zu können, fing ich schon während der Schulzeit an zu jobben. Meine erste Stelle hatte ich bei einer Fast-Food-Kette. Ein Traumjob zwischen Grill, Fritteuse und Kassenschalter – zumindest in meiner verklärten Erinnerung. Jeden Abend roch ich nach altem Fett, dafür durften wir uns nach Lust und Laune in der Küche bedienen. So brutzelten wir uns in der Mittagspause fünf Patties, stapelten sie übereinander und ertränkten sie in Soße. Den Salat ließen wir natürlich weg – Vitamine waren etwas für Erwachsene – und erfanden so den XXXXXL-Burger. Heute ist so was nicht mehr denkbar, schon aus versicherungstechnischen Gründen. Doch damals konnte ich tagtäglich neue Kalorienrekorde aufstellen.

Was das Finanzielle betraf, hatten meine Mitschüler es einfacher. Sie kamen größtenteils aus wohlhabenden Familien. Neben Daimler war IBM der zweite große Arbeitgeber in der Region. Beide zogen entsprechend gut bezahlte Fachkräfte an. Ingenieure, Technikexperten, Projektleiter – Berufe mit gutem Gehalt und großem Dienstwagen. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass meine Mitschüler mit dem Reichtum ihrer Familien geprahlt hätten, aber die Unterschiede waren offensichtlich. Während mein Bruder alte Shirts und Hosen von mir auftrug, kamen andere in täglich wechselnden Markenklamotten zum Unterricht. Nie zu auffällig, aber immer neu. Noch ein Beispiel gefällig? Die Eltern meines besten Freundes, Vater IBM-Manager, hatten einen eigenen Billardtisch zu Hause, an dem ich ganze Tage verbrachte. Ich war fasziniert vom Spiel, aber auch davon, dass es Familien gab, die sich einen solchen Tisch und den Platz dafür leisten konnten. Bei uns zu Hause war fast jeder Quadratmeter durch die funktionalen Dinge des Lebens belegt.

Bei besagter Fast-Food-Kette verdiente ich für meine knapp 17 Jahre gutes Geld, brachte es an den Wochenenden allerdings gleich wieder unter die Leute – oder besser gesagt: unter die Nadel. Es gab damals drei Plattenläden auf der Königsstraße in Stuttgart, der Shopping-Flaniermeile schlechthin: einen am Anfang, einen in der Mitte und einen am Ende. Ich klapperte sie alle ab, bewaffnet unter anderem mit Tipps, die ich von Freunden erhalten hatte. Stundenlang durchforstete ich die nach Genre und Alphabet sortieren LP-Reihen und trug meine Errungenschaften anschließend stolz nach Hause. An eine davon erinnere ich mich besonders: das Album »Breakfast in America« von Supertramp. Allein das Cover mit der Flugbegleiterin vor einer Skyline aus Frühstückszubehör – ich musste diese Scheibe haben. Ich hörte sie unzählige Male – und sang auch die Texte mit, die im Innenteil abgedruckt waren. So handhabte ich es mit vielen weiteren LPs – ein Ritual, das zwei Vorteile hatte: Zum einen hatte ich großen Spaß daran, zum anderen lernte ich Englisch. Nicht aus dem Lehrbuch, sondern aus dem Gefühl heraus. Bis heute kann ich viele Hits meiner Jugendzeit mitsingen, Wort für Wort, Ton für Ton. Manche Lyrics haben sich tiefer in mein Gedächtnis gebrannt als Telefonnummern – oder Geburtstage.

Besonders angetan war ich von farbigen Schallplatten. Damals erschienen allerhand Sondereditionen auf buntem Vinyl, und jede einzelne schien eine kleine Sensation zu sein. Diese Platten versprachen nicht nur Sound, sie sorgten bereits für Stimmung, ehe man sie gehört hatte. Sonnengelb für den Sommer, tiefes Violett wie der Nachthimmel – mein Bauch sagte zu allem: »Das brauche ich!« Wenn mir durchs Schaufenster eine farbige LP entgegenstrahlte, konnte ich kaum widerstehen. Ganz in Blau gab es zum Beispiel das Kultalbum »Wish You Were Here« von Pink Floyd. Den Titeltrack kann ich bis heute auswendig mitsingen, weil wir das früher am Lagerfeuer schon so machten. Ja, ich war auch mal bei den Pfadfindern! Auch meine erste Rap-Platte kam in Farbe: die Maxi-Single »The Message« von Grandmaster Flash & The Furious Five. Damals hatte ich noch keine Vorstellung davon, wie revolutionär dieser Track war – und wie wichtig Rap mehr als 30 Jahre später in meinen Auto-Karaokevideos werden würde. Meine Plattensammlung wuchs und wuchs an allen stilistischen Ecken – genau wie mein Repertoire als Sänger. Rock, Pop, Rap, Folk: Ich war nie treu, aber immer mit Leidenschaft dabei. Jede Platte war für mich wie ein neuer Freund, ein neuer Soundtrack, ein neues Kapitel meines Lebens.

Auch für Humor – heute würde man Comedy sagen – hatte ich ein Faible, besonders für Otto Waalkes. Die Weltsicht des ostfriesischen Herumzapplers fand ich beeindruckend. Schon als Jugendlicher merkte ich, dass er anders war als viele andere. Er war nicht der Typ, der auf der Bühne mit dem Finger auf Mitmenschen zeigte – vielmehr stellte er sich augenzwinkernd daneben, beschrieb das Geschehen mit seinem schrägen Blick und zog es liebevoll durch den Kakao. Er machte sich nicht über Menschen lustig, sondern mit ihnen – und im Zweifel auch über sich selbst. Es war das Gleichgewicht aus Witz, Selbstironie und Wärme, das mich faszinierte: die Fähigkeit, Menschen zum Lachen zu bringen, ohne sie bloßzustellen. Als Journalist versuchte ich, diese Betrachtungsweise auf meine Glossen und Kommentare zu übertragen. Ich wollte kein lauter Besserwisser sein, sondern Dinge mit Freude, Neugier und einem Schmunzeln auf den Punkt bringen. Uwe Baltner, der über den Dingen schwebt, sie dabei auf lustige Weise erklärt – und im besten Fall für ein kleines Lächeln bei den Lesern sorgt. Da sah ich mich.