Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Edel Books - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

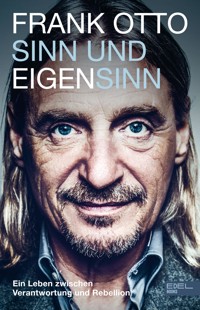

Als dritter Spross des Unternehmers Werner Otto, dem milliardenschweren Gründer des Otto-Versands, zeigt sich Frank Otto früh als trotziger und eigensinniger Charakter. Er fliegt mehrfach von Internaten, folgt nicht dem ihm vorgezeichneten Weg, sondern sucht sein Glück in der Welt der Künste, lebt in WGs und demonstriert gegen Aufrüstung wie Atomkraft. Seinen Platz findet er durch einen Zufall: Er übernimmt ein Hamburger Privatradio und führt es überraschend zum Erfolg. Als Medienunternehmer stellt er sich auch der finanziellen Verantwortung, die seine Herkunft mit sich bringt. Er setzt sich und sein Geld vielfältig für den guten Zweck ein. Und irgendwann wächst die Erkenntnis, dass er sich trotz Differenzen weniger von seinem Vater unterscheidet als gedacht. In seiner Autobiografie "Von Sinn und Eigensinn" zeichnet Frank Otto den Weg seiner Selbstfindung im Schatten der berühmten Familie und unter dem Einfluss des gesellschaftlichen Wandels der Bundesrepublik der vergangenen 50 Jahren nach. Interessante Einblicke in ein ungewöhnliches Leben und eine spannende Unternehmerkarriere.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 251

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhalt

Vorwort

Niemand kommt unbeschadet aus seiner Kindheit

Renitenz als Reaktion

Sex, Drugs und Stippvisite im Familienunternehmen

Der Druck muss von der Straße kommen

Talent und Ventil

Radiomann

Alles in Bewegung

VIVA finanziert das Dach überm Kopf

Was es bedeutet, ein Otto zu sein

Erfolg braucht kein Kettensägenmassaker

Die Welt ist, was wir daraus machen

Der nächste TRIP

Auch Reibung erzeugt Wärme

Epilog

VORWORT

Ungewöhnliche Termine und das Planen innovativer Projekte gehören für mich zum täglichen Geschäft. Entsprechend gelassen bat ich zwei Herren in mein Büro, die mir zwei Jahre zuvor bereits die Mitwirkung an einem TV-Projekt vorgeschlagen hatten: Peter Käfferlein und Olaf Köhne. Ich war skeptisch gespannt, welches Anliegen sie nun hatten. „Gibt es eigentlich eine Biografie über dein Leben?“, lautete die Einstiegsfrage in unser Gespräch, als sei es ganz normal, ab einem gewissen Alter so etwas vorweisen zu können. Ich bin schon häufig darauf angesprochen worden, meine Geschichte doch einmal aufzuschreiben. Dazu fehlte mir bislang die Zeit. Das sei alles halb so wild, versicherten mir die beiden und brannten darauf, einen Verlag dafür zu begeistern. Bis hierhin lief also alles ganz normal: Von etwa achtzig Prozent der mir vorgestellten Projekte höre ich nie wieder etwas und von den restlichen zwanzig meist erst nach Jahren, sodass ich für gewöhnlich Mühe habe, mich an das dazu Besprochene zu erinnern. Dieses Projekt hatte von Anfang an eine andere Dynamik. Während einer Geschäftsreise bekam ich das Konzept geschickt, und kaum war ich zurück in Hamburg, erhielt ich die Einladung zu einem Mittagessen, um Stefan Weikert, den Verlagsleiter von Edel Books, kennenzulernen. Ab nun gab es kein Halten mehr, und glücklicherweise noch Vor-Corona-Zeiten besuchte mich Melanie Köhne. Wir verstanden uns auf Anhieb, und so begann ich, ihr meine Geschichte zu erzählen. Während des Pandemie-Lockdowns setzten wir unsere Gespräche per Videokonferenz fort und mit den sinkenden Inzidenzwerten konnten wir uns zur Überarbeitung ihrer Niederschrift wieder gemeinsam an einen Tisch setzen. All den hier Vorgenannten gilt mein ganz besonderer Dank, denn ohne deren Engagement wäre dieses Buch nicht möglich gewesen. Dem Sinn eines indianischen Sprichworts gemäß folgt diesem Vorwort nun der Gang in den „Schuhen eines Anderen“, um ihn zu verstehen. Das ist der unwillkürliche Nebeneffekt einer Biografie. Dabei möchte ich mit meinen kleinen Provokationen unterhalten, dazu anregen, die Lust an einer sich verändernden Welt nachzuempfinden, und davon zeugen, dass am Ende immer alles gut wird.

NIEMAND KOMMT UNBESCHADET AUS SEINER KINDHEIT

Ein Kapitel, das von der Schönheit historischen Kopfsteinpflasters erzählt, von abenteuerlichen Ausflügen in die Kanalisation und denkwürdigen Terminen bei der Fürsorge. Wie schon der Schriftsteller Heimito von Doderer schrieb: „Jeder bekommt seine Kindheit über den Kopf gestülpt wie einen Eimer. Später erst zeigt sich, was darin war. Aber ein ganzes Leben lang rinnt das an uns herunter, da mag einer die Kleider oder auch Kostüme wechseln, wie er will.“

Weit gekommen bin ich in meinem Leben nicht – zumindest geografisch gesehen. Diesen kleinen Scherz erlaube ich mir manchmal, wenn ich über meinen Werdegang erzähle. Meine ersten Kindheitserinnerungen sind fest mit meinem Elternhaus in der Auguststraße im Hamburger Stadtteil Uhlenhorst verwoben, mit der Nähe zur wunderschönen Außenalster und dem idyllisch gelegenen Feenteich. Heute lebe ich nur einen Steinwurf entfernt mit Blick auf eben diesen innerstädtischen Stausee. Nicht einmal einen Kilometer ist mein heutiges Zuhause von meiner Kinderstube entfernt. Meine Kindheitserinnerungen sind vielfältig und reichhaltig, die abseitigsten Dinge haben sich mir eingebrannt. Beispielsweise erinnere ich mich an das Kopfsteinpflaster in der Auguststraße. Jahrzehntelang hatte ich nicht mehr an den historischen Straßenbelag vor unserer Haustür gedacht, bis ich vor Kurzem an einer Baustelle vorbeischlenderte, bei der gerade die Asphaltdecke mühevoll von dem darunter befindlichen Kopfsteinpflaster gekratzt wurde. Wie wohlig mich die Erinnerung an diese alten Steine traf! In Hamburg gibt es heute kaum noch kopfsteingepflasterte Straßen, sie verschwinden mehr und mehr aus dem Stadtbild. Dabei war das alte Kopfsteinpflaster viel besser als sein Ruf. Eine Fahrt darauf war gar nicht so holprig, wie man vielleicht denken mag. Wenn die Steine gut verlegt waren, war die Straße durchaus eben und plan.

Auf den engen Straßen fuhren außerordentlich wuchtige Lkw mit riesigen, langen Motorhauben. In meiner Erinnerung gehören diese Lastwagen genauso zum Stadtbild der 1960er-Jahre wie die Kohlenträger, die regelmäßig die Heizkeller befüllten. Alltägliche Bilder, die für die damalige Zeit typisch waren, die man sich heute aber kaum noch vorstellen kann.

Meine älteste Erinnerung, da muss ich wohl so circa drei Jahre alt gewesen sein, ist der Vollmond auf Ibiza. Bis heute bin ich ein absoluter Nachtschwärmer, was ich immer ein wenig auf diese frühkindliche Prägung zurückführe. Das war die Zeit, in der meine Eltern noch ein Paar waren und wir als Familie in der Auguststraße wohnten. Unsere Wohnung war für damalige Verhältnisse komfortabel und modern. Es gab eine eigene Toilette innerhalb der Wohnung und eine Art Zentralheizung, also einen Kohleofen, der das ganze Haus beheizte. Die Ausstattung der Wohnung konnte sich sehen lassen, sie lag ja auch in einer guten Gegend. Mein Kinderzimmer war mit Disney-Motiven tapeziert, von den Wänden lachten mich Mickey Mouse, Pluto und Konsorten an. Aber das Beste an meinem Zimmer und der gesamten Wohnung war der Blick aus dem Fenster. Wenn ich nach draußen schaute, reichte mein Blick bis zum verwunschen daliegenden Feenteich. Ich möchte behaupten, das ist einer der schönsten Ausblicke, die man in Hamburg überhaupt haben kann. Soweit ich weiß, gibt es keine Fotos aus unserer Wohnung. Es war damals noch nicht üblich und auch nicht ohne Weiteres möglich, von allem und jedem ständig Fotos zu machen. Besaß man eine Kamera, folgte auf die Belichtung der wenigen Bilder einer Filmpatrone das lange Warten auf die Entwicklung im Labor. Ein Vorgang, der Zeit brauchte, den man angesichts von Smartphones und Tablets schon fast vergessen hat. Überhaupt der technische Fortschritt: Wie die Jugend heute auf cool gestaltete Games abfährt, dieses ganze elektronische Spielzeug, so faszinierte mich als Kind der erste Fernseher. Das Programm wurde damals noch komplett in Schwarz-Weiß ausgestrahlt, anfangs sogar nur von zwei Sendern, und am Ende des Abends war Sendeschluss, dennoch übte das Fernsehen eine enorme Anziehungskraft aus. Lange Zeit hatte ich die Erinnerung an ein riesengroßes Aquarium verdrängt, in das man von der Straße aus blicken konnte. Wenn ich mit meiner Mutter einkaufen ging, stand ich wie gebannt davor und beobachtete fasziniert die Fische darin. Dieses Aquarium gibt es immer noch, wie ich eines Tages entdeckte, als ich den Mühlenkamp entlanglief, wo ich heute wieder wohne. Doch als Erwachsener nimmt man es kaum wahr, weil es so niedrig ist. Aber als Dreikäsehoch schaut man den Fischen direkt in die Augen.

Ich erinnere mich an die Nachbarsgärten, in denen ich mit anderen Kindern spielte. Jedes Mal, wenn ich sah, dass jemand in ein Auto stieg, lief ich hin, stellte mich hinter das Auto und wartete darauf, dass es angelassen wurde. Die Abgaswolke sog ich begierig ein. Ich mochte das Gefühl, mich davon beduseln zu lassen.

Meine zwei älteren Halbgeschwister Ingvild und Michael, aus der ersten Ehe meines Vaters, nahm ich als Kind wiederum kaum wahr. Sie studierten bereits in München, weshalb ich nur wenige Erinnerungen an sie aus meiner frühen Kindheitsphase habe. Aus den Erzählungen meiner Mutter weiß ich, dass sie uns besuchten und dass wir auch zusammen in Urlaub gefahren sind. Für mich spielten sie damals aber noch keine Rolle, das kam erst später. Im Grunde fühlte ich mich wie ein Einzelkind. Mein Vater war damals schon beruflich stark eingespannt, weshalb gemeinsame Aktivitäten immer etwas Besonderes waren. Ich erinnere mich beispielsweise noch gut an unser jährliches Laternelaufen, in katholisch geprägten Regionen als Sankt-Martins-Umzug bekannt; in Hamburg ist es eher ein von Personen losgelöster herbstlicher Brauch, bei dem die Kinder nach Anbruch der Dunkelheit singend und ihre Laternen schwenkend durch die Straßen ziehen. Das war eine der seltenen Gelegenheiten, bei denen mein Vater dabei war.

Dann kam der Umzug nach Hochkamp und für mich begann ein anderes Leben. Hochkamp ist ein großbürgerliches Villenviertel in den Hamburger Elbvororten, das geprägt ist von großen Grundstücken und ausschließlicher Einzelhausbebauung. Im Norden grenzt das Viertel an Osdorf, einen sehr heterogenen Stadtteil mit einer großen Plattenbausiedlung. Und das war auch der Einzugsbereich meiner Grundschule, was sie für mich sehr interessant machte. Es gingen sowohl Kinder aus Hochkamp als auch aus Osdorf auf die Schule, die daher damals schon ein wenig multikulti und durch große soziale Unterschiede geprägt war. Die Schüler aus Osdorf kamen in der Regel aus Arbeiterfamilien und die aus Hochkamp fast alle aus sehr wohlhabenden Familien, mit Kindermädchen und allem, was dazugehörte. Die sozialen Gegensätze zwischen den Mitschülern waren mir auch damals schon, als Grundschüler, ziemlich bewusst. Es gibt dieses Lied von Franz Josef Degenhardt: Spiel nicht mit den Schmuddelkindern. Diesen Satz hörte ich häufig – und zwar als ernst gemeinte Mahnung, ohne jegliche Ironie, die bei Degenhardt mitschwingt. Meine Grundschullehrerin allerdings, die ich sehr schätzte, machte – soweit ich mich erinnere – keinen Unterschied zwischen den Kindern. Jedenfalls ist mir nichts dergleichen aufgefallen. Diejenigen, die Ressentiments schürten und keinen Hehl aus ihren Vorurteilen machten, waren eher meine Kindermädchen, die, weil sie in einem „besseren Haus“ angestellt waren, sich selbst für etwas Besseres hielten. Ich hingegen fand die sogenannten Schlüsselkinder viel interessanter, weil sie viel mehr Freiheiten hatten als ich und ihr Tagesablauf auch nicht so reglementiert war wie meiner.

Als ich nach Hochkamp kam, hatten sich meine Eltern bereits getrennt. In meiner Erinnerung war meine Mutter irgendwann einfach nicht mehr in meiner Welt und ich allein mit meinem Papa. Unbewusst vermisste ich meine Mutter zweifellos, aber damals dachte ich nicht weiter darüber nach. Als Kind nimmt man die Dinge, wie sie sind; man kennt ja die Alternativen nicht. Ich richtete mich in meinem neuen Leben ein. Obwohl ich bei meinem Vater lebte, bekam ich ihn nur selten zu Gesicht, weil er gerade dabei war, sein Unternehmen aufzubauen. Meist sah ich ihn nur beim Spazierengehen am Wochenende, nur ganz selten aßen wir gemeinsam zu Abend, weil er abends eigentlich immer lang arbeitete. Um mich kümmerten sich Angestellte meines Vaters, die mir natürlich irgendwann vertraut waren, aber auch immer wieder wechselten. Und zudem waren das natürlich alles andere als ausgebildete Pädagogen, sondern einfach Leute, die einen Job gesucht hatten. Leicht hatten sie es mit mir nicht. Ständig machte ich Dinge, die artige Kinder eigentlich nicht machen. Wobei das nichts damit zu tun hatte, dass ich meine Betreuer ärgern oder vergraulen wollte.

Damals gab es bei uns etliche Kinderbanden und ich war der Anführer einer solchen Bande. Es kommt mir im Rückblick so vor, als hätte ich das meinem besten Freund zu verdanken gehabt, der mich vermutlich in diese Rolle hineindrängte. Jedenfalls kann ich mich nicht erinnern, dass ich jemals danach gestrebt hätte, Bandenchef zu sein. Aber außer Zweifel steht, dass es etwas Wildes in meinem Wesen gab, das ließ sich kaum leugnen. Wir machten wahrlich eine Menge Unsinn, für den ich regelmäßig zur Rechenschaft gezogen wurde. Einmal bin ich mit einem Floß auf der Elbe erwischt worden. Eines meiner Kindermädchen hatte mich auf dem Weg zur Arbeit auf dem Wasser entdeckt. Das war mein Pech und brachte mir ordentlich Ärger ein. Zwar konnte ich schon schwimmen – das hatte mir unser Hausmeister beigebracht –, aber natürlich hatte ich keine Vorstellung davon, wie gefährlich die Elbe war. Unbekümmert, wie Kinder halt sind, ließ ich unser Floß zu Wasser. Glücklicherweise passierte nie etwas. Ich kletterte auf Bäume und fiel hinunter. Ich buddelte Erdhöhlen und krabbelte hinein. Ich fuhr mit meinem Fahrrad allein durch den alten Elbtunnel, nur um zu sehen, wie es auf der anderen Seite aussieht. Einmal brach ich mit meinem Kettcar in einen zugefrorenen Teich ein. Es gab da eine schöne Abfahrt, die man ordentlich Schuss fahren konnte. Unten angekommen rutschte man aufs Eis, wo man den Lenker verreißen konnte, um prima ins Schleudern zu geraten. Ein herrlicher Spaß! Irgendwann fuhr ich zu weit auf den Teich hinaus, wo das Eis zu dünn war. Ich brach samt Kettcar ein, doch es gelang mir, selbst wieder herauszukommen und sogar mein Gefährt herauszuziehen, und weiter ging es. Nach Hause traute ich mich, tropfnass, wie ich war, erst einmal sowieso nicht. Damals wurde den Kindern einfach gesagt: „Geht raus, spielen!“ Das war natürlich toll, wir fühlten uns unabhängig und frei. Als Kind nimmt man die Dinge, wie sie kommen, alles ist ein Abenteuer. Aus heutiger Perspektive denkt man: „Oh Gott, was da alles hätte passieren können!“

Baustellen hatten damals eine magische Anziehungskraft auf uns Kinder. Wir fanden es spannend und aufregend, heimlich die Rohbauten zu besichtigen, die aussahen wie aus der Erde ragende Stahlgerippe. Das Elbe-Einkaufszentrum befand sich gerade im Bau, ebenso wie der Osdorfer Born, eine der großen Hamburger Hochhaussiedlungen. Die Bauarbeiter damals waren größtenteils entspannt und pfiffen uns Jungen nicht immer gleich zurück, sodass wir einige Erkundungstouren auf den Baustellen machten. Als Kind wusste ich nicht, dass damals überall noch irgendwelche Blindgänger aus dem Krieg herumlagen. Das war also auch nicht ungefährlich. Auf unseren Touren kamen wir an einem Neubaugebiet vorbei, aus dem ein Stückchen Kanalisation in die dort fließende Düpenau führte. Wenn man in das Ende der Steinröhre hineinschaute, sah man am Ende einen Totenkopf leuchten! Das war natürlich ziemlich aufregend und machte alle Mitglieder unserer Bande sehr nervös. Der Totenkopf war aber sehr weit weg, und wir wussten, wir schaffen es nicht allein, die Kanalisation zu erkunden. Wir brauchten also Hilfe … Für die geplante Expedition mussten wir uns mit der etwas größeren und stärkeren Bande verbünden, weshalb wir zunächst einen Waffenstillstand schlossen und dann in Verhandlungen eintraten. Die Verhandlungen waren natürlich mein Job; das war geradezu ein diplomatischer Akt. Am Ende aber stand der Erkundung der Kanalisation nichts mehr im Wege. Es kam der Tag der Expedition – und plötzlich wollte man mich nicht zum Spielen rauslassen. Meine Freunde waren dankenswerterweise so schlau und kamen immer einzeln zu unserem Haus. Einer nach dem anderen klingelte an der Tür und fragte: „Kann Frank rauskommen zum Spielen?“ Irgendwann war mein Kindermädchen so entnervt, dass sie mich gehen ließ. Aber als ich mir die Gummistiefel anziehen wollte, kam sie und stellte mir meine Sandalen hin. „Die ziehst du an. Es ist Sommer!“ Ich konnte ihr ja schlecht sagen, was wir vorhatten. So war ich der einzige Idiot, der dann mit Sandalen in der Kanalisation herumlief … Der Totenkopf entpuppte sich übrigens als das Licht, das durch einen Gullydeckel in das Kanalrohr fiel. Es gab also eine ganz schnöde und ernüchternde Erklärung für das Gesehene. Aber die Vorbereitungen für das Abenteuer waren das eigentlich Spannende. Dass ich anschließend mit nassen Füßen nach Hause kam, hat niemanden wirklich interessiert.

Eine Geschichte aus meiner Grundschulzeit ist mir bis heute in besonders unangenehmer Erinnerung. Eines Tages bekamen wir einen neuen Mitschüler, den Sohn eines Schauspielers. Nur weil er neu war, hatte ich mich mit ihm gleich in der Wolle. Einen anderen Grund gab es nicht, zumindest erinnere ich mich an keinen. Irgendwie packte ich dabei so unglücklich zu, dass ich ihm den Arm brach. Mit eingegipstem Arm kam er am nächsten Tag wieder in die Schule und ich musste mich bei ihm entschuldigen gehen. Für mich war das der Gang nach Canossa. Ich hatte große Angst, richtig Ärger zu bekommen. Glücklicherweise war alles halb so schlimm, denn der Vater des Jungen war sehr verständnisvoll. Das war der Beginn einer echten Freundschaft.

Unsere familiäre Situation war für damalige Verhältnisse ziemlich ungewöhnlich: Als sich meine Eltern scheiden ließen, überließ meine Mutter meinem Vater das Sorgerecht für mich. Sie legte sehr viel Wert darauf, nicht „schuldig geschieden“ zu sein, wie es damals hieß. Also wurde so verhandelt, dass mein Vater das alleinige Sorgerecht erhielt und meiner Mutter nicht die Schuld am Scheitern ihrer Ehe zugesprochen wurde. Das war der Deal. Nach der Scheidung zog meine Mutter nach Ibiza und ließ mich hier in Hamburg bei meinem Vater zurück. Ibiza war damals ein Eldorado für Aussteiger, eine Hippiehochburg; Pink Floyd und andere Künstler lebten auf der Insel oder waren zumindest für eine längere Zeit dort. Es war ein inspirierender Ort, von dem meine Mutter, die damals noch sehr jung war, total fasziniert war. Auf Ibiza lernte sie später ihren nächsten Mann kennen, der zufälligerweise auch Hamburger war. Und so kam es, dass sie eines Tages mit ihm zurückkehrte – in meine Heimatstadt und damit auch wieder in mein Leben.

Als meine Mutter sich ums Besuchsrecht bemühte, wurde mir zum ersten Mal richtig bewusst, dass ich ein Scheidungskind war. Plötzlich fing die Trennung meiner Eltern an, mich zu beeinflussen und zu einem Problem für mich zu werden. Ich erinnere mich an Termine bei der Fürsorge, die mich als kleinen Steppke von sechs oder sieben Jahren stark verunsicherten. Mein Vater saß im Vorzimmer, während ich fremden Menschen Fragen zu unserer Familie beantworten musste. Er fragte mich hinterher nervös: „Was haben die gesagt? Was wollten sie wissen?“

Meiner Mutter wurde das Besuchsrecht gewährt, sodass ich fortan einmal in der Woche bei ihr und ihrem neuen Mann zu Besuch war. Es gab diesen Fall damals noch nicht so oft. Wenn man so will, war unsere Familie sehr modern, der Zeit etwas voraus. Das hieß auch, dass es keine entsprechenden Vorbilder gab, an denen man sich hätte orientieren können, doch alle Beteiligten strengten sich an, um aus der Situation das Beste zu machen. Auch mein Vater heiratete erneut und wenig später wurde meine kleine Schwester Katharina geboren. Meine Mutter nannte ich „Mama“ und meine Stiefmutter „Mutti“. Erst später auf dem Internat begann ich, mir über meine Rolle in unserer Familienkonstellation grundsätzliche Gedanken zu machen.

Dass ich aufs Internat gehen sollte, wurde ohne mich entschieden, und erst mal schien es für mich auch eine gute Lösung zu sein. Als Kind war ich an solchen Entscheidungen nicht beteiligt. Ich hatte keine Ahnung, was sich die Erwachsenen so für Gedanken machten. Das war aber nichts Besonderes, denn damals wurde generell noch nicht so offen mit den Kindern gesprochen, wie das heute der Fall ist. Damals wurde man nicht gefragt, Punkt. Bevor ich auf mein erstes Internat kam, ging ich allerdings noch ein halbes Jahr lang in Blankenese aufs Gymnasium. Ich erwähne das deshalb, weil sich hier im Kunstunterricht etwas ereignete, das mich nachhaltig prägte.

Wir sollten einen Baum malen, möglichst naturalistisch. Ich zeichnete zunächst die Äste, um darüber ein Krickelkrakel an grüner Farbe zu legen. Meine Mitschüler hatten versucht, penibel jedes Blatt zu zeichnen, ihre Bäume sahen aus wie große Blumen, die Proportionen stimmten nicht. Mein Baum hingegen wirkte wie ein Baum. Dass nicht jedes Blatt ausgeführt war, war kein Mangel, der Geist erfasste die entsprechenden Informationen und ergänzte sie. Damals war mir das gar nicht bewusst, aber ich hatte die gestellte Aufgabe intuitiv gelöst und die beabsichtigte Wirkung erzielt. Für mich war ab diesem Zeitpunkt klar, dass ich in Zukunft im Fach Kunst nicht schlechter als Eins stehen durfte. Als ich später auf meinem letzten Internat von meinem Kunstlehrer eine Drei im Zeugnis bekam, machte mich das so wütend, dass ich alles daransetzte, eine zusätzliche Gelegenheit zu bekommen, meine Note zu verbessern. Und tatsächlich erhielt ich eine Chance, die mich privilegierte, die mich dazu brachte, extrem viel zu malen, und die meine Entscheidung reifen ließ, Kunst zu studieren.

RENITENZ ALS REAKTION

Wie man es schafft, auf den Gefühlen von Lehrern Geige zu spielen, hochkant von drei Internaten geworfen zu werden und trotzdem seinen Weg zu finden. Frei nach dem Dichter Robert Frost: „Im Wald zwei Wege boten sich mir dar, ich ging den, der weniger betreten war. Dies veränderte mein Leben.“

Als zehnjähriger Junge schien ich nicht anders als all die anderen Kinder in meinem Alter zu sein. Mit 50 Pfennig Taschengeld pro Woche unterschieden sich meine finanziellen Möglichkeiten nicht von denen meiner Freunde. Und auch sonst empfand ich keine Unterschiede. Allerdings war da etwas in mir, dass das Nervenkostüm meiner Umwelt extrem strapazierte. Meine Grundhaltung lässt sich als uneinsichtig, trotzig, renitent beschreiben. Der Umgang mit mir war alles andere als leicht. Natürlich habe ich mich oft gefragt, woher dieser eigensinnige Charakter stammte. Ich denke, jedes Kind, das ältere Geschwister hat, das nicht erstgeboren ist, muss irgendeinen Weg finden, um die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. In meinem Fall war es die Renitenz. Die Reaktion, die ich damit erzeugte, war dann sozusagen der Moment, in dem ich mich gesehen fühlte. Vielleicht lockte meinen Vater die vermutet qualitativ hochwertige Ausbildung auf einem Internat, vielleicht sollte auch nur mein ausgeprägter Charakter ein wenig gebändigt werden. Auf jeden Fall gehörte eine Internatsausbildung zum „guten Ton“, sodass ich mit zehn Jahren auf mein erstes Internat in Carlsburg kam. Kaum dort angekommen, bemerkte ich, dass in meinem Fall doch irgendetwas anders sein musste als bei den anderen Jungen in meiner Klasse. Hatte ich beispielsweise in Mathe ein Problem und konnte die Aufgaben nicht lösen, hörte ich von meinem Lehrer: „Das bist du deinem Vater schuldig.“ Als Kind fragte ich mich, wieso ich meinem Vater etwas schuldig sei. Und für den Jungen, der neben mir saß, galt das nicht? Wenn du der Einzige bist, zu dem in der Klasse solch ein Satz gesagt wird, dann weißt du, dass es irgendeinen Unterschied zu den anderen wohl geben muss. Anfänglich konnte ich das gar nicht einordnen, aber nach und nach sah ich meinen Vater mit anderen Augen. Für mich war er zunächst einfach nur mein Vater, so wie andere Kinder auch einen Vater haben. Aber irgendwann begann ich, ihn durch die Brille dieser Leute zu sehen – und in ihrer Wahrnehmung spiegelte sich ein überaus großer Respekt wider. Die Prominenz meines Vaters überhöhte ihn in den Augen anderer. Er hatte ohne Zweifel etwas geleistet. Aus seinem nach Kriegsende gegründeten Versandhandel für Schuhe machte er eines der größten Versandhäuser der Welt. Die Geschichte eines wahren Selfmademannes, die unter anderem in dem Mitte der 1990er-Jahre erschienenen Buch Kapitäne des Kapitals eindrucksvoll dokumentiert wurde, in dem zwanzig große Unternehmerpersönlichkeiten vorgestellt wurden. Keine Frage: Mein Vater war ein Macher. Er brachte es durch Tatkraft zum Erfolg und nicht aufgrund einer besonders guten Ausbildung oder anderen womöglich privilegierten Voraussetzungen. Er war einfach eine Persönlichkeit. Natürlich gab es auf dem Internat viele Kinder aus gut situierten Familien, aber mein Vater war mehr als gut situiert. Und er hatte diese gewisse Aura. Aber dass das alles zwangsläufig auf mich kleinen Jungen abfärben sollte, dass ich zweifellos ein Mathegenie sein musste, das überforderte mich und ließ mich innerlich dichtmachen. Im Vergleich zu heute war es damals mit der pädagogischen Kompetenz der Lehrkräfte nicht immer weit her. War jemand gut in Mathematik, unterrichtete er es. Die Frage, ob er das auch vermitteln konnte, wurde eher nicht gestellt. Und das bekam ich zu spüren. Ich wehrte mich gegen die unterschiedliche Behandlung, aber die räumliche Distanz zu meiner Familie und der durch andere Menschen gefilterte Blick auf meinen Vater führten dazu, dass ich für mich irgendwann eine gewisse Sonderstellung akzeptierte. Und noch eines erkannte ich während meiner Internatszeit: Auch andere Mitschüler wurden von der Lebensleistung ihrer Väter geradezu erdrückt. Sie sagten sich sehr häufig, dass sie niemals erreichen würden, was ihr Vater im Leben erreicht hatte. Diese Erkenntnis machte sie klein und kraftlos. Wer so fühlt, hat schon verloren. Viele Kinder von großen Persönlichkeiten stecken in diesem Dilemma. Für mich stand fest, dass ich niemals nur Erbe sein wollte. Mit meiner Familie hatte ich mein Päckchen zu tragen, aber das führte bei mir dazu, dass ich einen eigenen Weg für mich suchte, wodurch die Verbindung zu meinem Vater nicht direkt hergestellt werden konnte und das zwangsläufige Messen an ihm unterblieb. Ein Weg, der zeigte, ich bin Frank – und nicht nur der Sohn von Werner. Zuerst war das eine ganz unbewusste Entscheidung, aber später wurden mir ihre Hintergründe immer klarer. So kam ich zum Malen, das niemand mit meinem Vater verband. Zwar war er interessiert an Kunst und fasziniert von den deutschen Expressionisten, aber er griff ja nicht selbst zum Pinsel. Da wurde keine Verbindung zwischen mir und ihm hergestellt, was mich sehr bestärkte, in diese Richtung weiterzugehen.

Als ich auf mein erstes Internat kam, neigten sich die 1960er-Jahre langsam ihrem Ende zu und Deutschland war erheblich in Aufruhr. Das Ende des Zweiten Weltkriegs hatte zu einer Hinterfragung der Autoritäten geführt; die junge Generation traute niemandem über dreißig, der sich nicht aktiv gegen faschistisches Gedankengut gewandt hatte. Neue Lebensentwürfe und andere politische Haltungen rüttelten am bürgerlichen Establishment. Flower-Power und freie Liebe waren in aller Munde. Frauen bekamen durch den Minirock die Möglichkeit zum Provozieren, die Männer durch ihre langen Haare. Generationen prallten aufeinander, die Studentenbewegung formierte sich, Krawalle waren an der Tagesordnung. Auch in der Musik lag etwas Aufrührerisches, im Internat war Musikhören strikt verboten. Die Disziplin sollte unter allen Umständen aufrechterhalten bleiben. Natürlich hörten wir trotzdem heimlich Musik und waren voll im Bilde. Ich mochte psychedelische Musik, vor allem Pink Floyd, aber auch härtere Rockmusik. Wie heute auch besaß Musik einen sehr hohen Stellenwert. Es war die Zeit, in der man einem neuen Album seiner Lieblingsband monatelang entgegenfieberte. Sicher förderte das Verbot auf dem Internat zusätzlich den Reiz. Schon in meiner Grundschulzeit hörte ich gern Musik. Was ich damals mit den Beatles für Reaktionen bei den Erwachsenen hervorrufen konnte – wunderbar! Mein Vater allerdings ließ sich durch Musik nicht provozieren, er hatte nichts gegen moderne Musik, diesbezüglich unterschied er sich von den meisten Erwachsenen. Dementsprechend hatte er auch nichts dagegen, als ich Gitarre lernen wollte. Er schenkte mir sogar eine – tatsächlich bestellte er sie aus dem Otto-Katalog, so wie er nahezu alles aus seinem Unternehmen bezog. Allerdings war diese Gitarre ein Kinderspielzeug. Richtige Musikinstrumente waren damals bei Otto natürlich nicht zu bekommen. Als ich diese Spielzeuggitarre zum Musikunterricht mitbrachte, meinte der Gitarrenlehrer trocken, darauf könne er mich nicht unterrichten. Ich nutzte die Gitarre schließlich als Bongo, und so begann – ungewollt und ausgelöst durch meinen Vater – meine Karriere als Schlagzeuger.

Mit Übergang in die siebte Klasse musste ich eine neue Fremdsprache lernen. Schon im Vorfeld hatte ich meinem Vater zu verstehen gegeben, dass ich unbedingt eine lebendige Sprache lernen wollte, nämlich Französisch. Doch er hatte diesen Wunsch nicht verstanden und mich einfach auf dieses Internat geschickt. Hier hatte ich keine Wahl, hier war Latein die zweite Fremdsprache – basta. Und so kam es zu meiner wirklich sehr unglücklichen Einführung in das Fach Latein. Unser Lehrbuch fing mit den Worten „rusticus laborat“ an, der Bauer arbeitet. Auf Seite zwei hieß der Bauer plötzlich „agricola“. Ich meldete mich und fragte den Lehrer, warum der Bauer zunächst männlich und dann weiblich sei, obwohl augenscheinlich nicht die Bäuerin gemeint war. Beinahe hätte ich mir eine eingefangen! Mein Lateinlehrer empfand diese Frage als eine Unverschämtheit und pure Provokation, dabei wollte ich nur die Logik dieser Sprache – us-Deklination gleich männlich, a-Deklination gleich weiblich – hinterfragen. Alle behaupteten immer, Latein sei eine vollkommen logische Sprache, doch gleich zu Beginn gab es da diesen Fall, den ich einfach nicht nachvollziehen konnte. Ab diesem Zeitpunkt stand für mich fest, dass Latein keine logische Sprache sein konnte, wenn sich schon eine so einfache Frage nicht beantworten ließ. Jegliches Auf-mich-Einreden war fortan sinnlos. Für Latein hatte ich bis zum Ende meiner ganzen Schulzeit nichts übrig. Und es kostete mich Mühe, mich jedes Jahr auf eine Fünf zu retten, um überhaupt versetzt zu werden. Dieser Krampf und meine Null-Bock-Haltung gegenüber dem kasernierten und durchstrukturierten Leben führten zu meinem ersten Internatswechsel, der in der Tat noch ein Wechsel und kein Rauswurf war. Ich kam auf ein neues Internat, weil ich darum gebeten hatte, eine andere Schule besuchen zu dürfen, damit ich andere Fächer belegen konnte. Weil mein Vater erkannte, wie unwohl ich mich in Carlsburg fühlte, und weil er dachte, für mich wäre ein anderes Curriculum passender, gab er meinem Wunsch endlich nach. Im Grunde kam der Wechsel ein Jahr zu spät, denn nun fiel er genau in meine beginnende Pubertät, in der mein Selbstbewusstsein allmählich erwachte. Zuvor war ich vermutlich noch zu jung, als dass man mir meine kleinen Abenteuer hätte ankreiden wollen. Da war meine Kindheit der starke Fürsprecher, der mich erklärte. Beispielsweise hatte ich während meiner Internatszeit eine Erdhöhle gebaut. Zwar hatte ich einen Kamin eingeplant, der glücklicherweise auch zog, aber das hätte natürlich ziemlich schiefgehen können. Als die Erzieher von der Erdhöhle erfuhren, bekamen sie einen riesigen Schreck. Ihre Reaktion war weniger von Wut als vielmehr von der Angst geprägt, dass ich dort lebendig begraben hätte werden können. Sie wollten mich schützen. Ärger bekam ich trotzdem!

Mit dem Beginn meiner Zeit in Sankt Peter-Ording wurde ich mit anderen Augen gesehen. Inzwischen war ich ein Teenager und musste für alles, was ich tat, geradestehen. Auf dieses Internat ging ich dann auch nur ein Jahr, bevor ich das erste Mal von einer Schule flog. Ich war miserabel in der Schule, schlich ständig nachts aus dem Haus und traf mich mit irgendwelchen Freunden. In Sankt Peter-Ording gestaltete sich das Internatsleben ein wenig anders als in Carlsburg. Hier gingen auch externe Schüler zur Schule, weshalb das Internat weniger eine geschlossene Gesellschaft darstellte. Auch das soziale Milieu sah anders aus. Viele Kinder waren staatlicherseits untergebracht worden, was bedeutete, dass sie aus prekären familiären Verhältnissen stammten und die Fürsorge veranlasst hatte, dass sie dort auf die Schule gingen. Das Internat hatte also etwas von einem Heim. In den 1990er-Jahren war ich noch einmal mit einem Kamerateam dort. Ich fand ganz vieles noch so, wie ich es in Erinnerung hatte. Die Mitglieder des Kamerateams sahen sich aufmerksam um und meinten später, auf sie habe das Haus wie ein Gefängnis gewirkt. Ihnen waren die abmontierten Fenstergriffe aufgefallen. Als Kind hatte ich das gar nicht wahrgenommen. Aber vielleicht hatte es sich unbewusst wie Eingesperrtsein angefühlt. Im Nachhinein finde ich die Beobachtung bemerkenswert.