7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Knaur eBook

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Meine Mutter weinte, und ich weinte auch. Der Mann packte mich am Arm und zog mich mit sich fort. Die Hütten, das Dorf und die Felder sahen aus wie immer. Aber für mich sollte von diesem Tag an nichts mehr so sein wie früher. Urmila ist sechs Jahre alt, als ihre Familie sie aus der Not heraus als Kamalari – Sklavenmädchen – verkauft. Von nun an muss sie weit fort von zu Hause arbeiten und reichen Herrschaften dienen. Sie erhält nur Reste zu essen, wird gedemütigt, schikaniert und ausgebeutet. Zwölf Jahre dauert ihr Martyrium, dann kommt sie endlich frei. Doch die Zeit in der Sklaverei hat sie stark gemacht. Urmila ist nicht länger bereit, das Unrecht hinzunehmen. Sie organisiert einen Protestmarsch von mehreren hundert Kamalari zum Regierungssitz und fordert ihren Lohn für die jahrelange Ausbeutung. Und das ist erst der Anfang, denn Urmila will ihren Kampf so lange fortsetzen, bis die letzte Kamalari befreit ist. Sklavenkind von Urmila Chaudhary · Nathalie Schwaiger: im eBook erhältlich

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 408

Veröffentlichungsjahr: 2011

Ähnliche

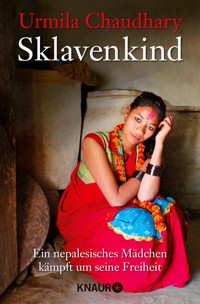

Urmila Chaudhary / Nathalie Schwaiger

Sklavenkind

Ein nepalesisches Mädchen kämpft um seine Freiheit

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

Meine Mutter weinte, und ich weinte auch. Der Mann packte mich am Arm und zog mich mit sich fort. Die Hütten, das Dorf und die Felder sahen aus wie immer. Aber für mich sollte von diesem Tag an nichts mehr so sein wie früher.

Urmila ist sechs Jahre alt, als ihre Familie sie aus der Not heraus als Kamlahari – Sklavenmädchen – verkauft. Von nun an muss sie weit fort von zu Hause arbeiten und reichen Herrschaften dienen. Sie erhält nur Reste zu essen, wird gedemütigt, schikaniert und ausgebeutet. Zwölf Jahre dauert ihr Martyrium, dann kommt sie endlich frei. Doch die Zeit in der Sklaverei hat sie stark gemacht. Urmila ist nicht länger bereit, das Unrecht hinzunehmen. Sie organisiert einen Protestmarsch von mehreren hundert Kamlahari zum Regierungssitz und fordert ihren Lohn für die jahrelange Ausbeutung. Und das ist erst der Anfang, denn Urmila will ihren Kampf so lange fortsetzen, bis die letzte Kamlahari befreit ist.

Hinweis: Alle kursiv gesetzten Begriffe werden am Ende des Buches im Glossar erklärt.

Inhaltsübersicht

Vorwort von Senta Berger

Das Ende der Kindheit

Maghi

Ein Kind der Tharu

Ein guter Preis

Manpur

Abschied

Pani – Wasser

Auf der anderen Seite des Flusses

Hochzeit

Kathmandu

Kamlahari

Jahan – Familie

Eine Fremde zu Hause

Mit Sita allein

Manakamana – Der Tempel der Wünsche

Kurzes Glück

Amar

Cruel Ma’am

Ein schwarzer Tag

Eingesperrt

Bhat – Reis

Launen einer Diva

Eifersucht

Das Konzert

Die Tagebücher

Tee für den Dalai Lama

Dassain

Führerschein

Todesangst

Die Rettung

Mein Bruder

Asha – Hoffnung

Das Ende

»Stop the Kamlahari system!«

Endlich frei

Das Wiedersehen

Die Mädchen

Ein neues Leben

Hanso – Lächeln

Lernen

Kämpfen

Pancharatna Photo House

Das Forum

Präsidentin der ehemaligen Kamlahari

Das Leid der Kamlahari

Narti Hostel

Der Marsch der 600

Die letzte Kamlahari

Nie mehr Sklaverei

Frauensache

Lawajuni – neues Glück

Vor Gericht

Epilog – Zukunftsmusik

Nachwort von Nathalie Schwaiger

Nachwort von Urmila Chaudhary

Glossar

Danksagung

Aus der Leibeigenschaft in ein freies Leben

Das Kinderhilfswerk Plan stärkt Kamlahari-Mädchen in Nepal

Geben wir gemeinsam den Kamlahari-Mädchen eine Chance auf Zukunft! Unterstützen Sie das Kamlahari-Projekt:

Über Plan

Bildteil

Bildnachweis

Vorwort von Senta Berger

1998 habe ich Nepal besucht. Plan International hatte mich gefragt, ob ich mir die Arbeit ansehen möchte, die das Kinderhilfswerk gerade in diesem armen Land leistet und gegen Politik, Korruption und oftmals Unbildung, die an Aberglauben grenzt, durchsetzt.

Mein Sohn Luca begleitete mich. Er war damals gerade neunzehn Jahre alt, und wir hatten keine leichte Zeit, wir beide. Er verstand jede Herausforderung des Lebens erst einmal als eine Forderung seiner Eltern an ihn und verweigerte sie. Die Pubertät, die ihn wie eine Krankheit angeflogen hatte, von der er und ich gleichermaßen überrascht wurden, war im Abklingen. Aber er hatte noch kein Ziel, noch keine Haltung dem Leben gegenüber. Uns beiden tat die Nähe während dieser kleinen Reise gut.

Schon auf dem Weg vom Flughafen zu unserem Hotel in Kathmandu, das Taxi flog metertief in Schlaglöcher und sprang wieder hoch, sahen wir am Straßenrand riesige Holzbündel langsam entlanggehen. Im Vorbeifahren konnten wir nicht gleich erkennen, dass unter diesen hoch aufgeschichteten Holzstößen Menschen waren. Zusammengekrümmte kleine Körper, kleine Mädchen, die mechanisch einen Schritt nach dem anderen machten. Schwankend, aber ohne stehen zu bleiben und auszuruhen.

Das war das erste Bild, das ich von Nepals Mädchen hatte.

Wir übernachteten in Kathmandu. Es war ein einfaches Hotel, aber die Gäste wurden mit Freundlichkeit verwöhnt. Alles war ruhig und harmonisch, man vergaß fast das Chaos auf den Straßen, durch die wir vom Flughafen gekommen waren. Menschen, Tiere auf den Fahrbahnen, klapprige Sammeltaxis, auf deren Trittbrettern die Leute standen, die nicht mehr in das Innere des Taxis gepasst hatten, hupende alte amerikanische Limousinen, die über das zerbrochene Straßenpflaster flogen, und das alles in einem ohrenbetäubenden Lärm.

Am nächsten Morgen besuchten wir ein kleines Dorf in den Bergen, ganz in der Nähe von Kathmandu und doch, wie es mir schien, bereits in einer ganz anderen Welt. Wir besuchten die Schule.

Ich lernte dort zwei Kinder kennen, die im Ausland bereits Paten gefunden hatten. Wir wollten sehen, wie es diesen Kindern geht, und bei dieser Gelegenheit auch für andere Kinder Paten finden. »Unseren« Kindern, zwei Buben, ging es gut. Sie strahlten uns an. Die Paten wollten auch weiterhin für ihre Ausbildung sorgen, sei es ein Studium oder ein handwerklicher Beruf. Den Müttern hatten die Paten Nähmaschinen geschenkt, um ihnen einen kleinen Nebenverdienst zu ermöglichen.

Wir hatten ein kleines Kamerateam dabei.

Die Schule bestand aus einem einzigen kleinen Raum. Es gab Fenster, aber keine Gläser darin. Die Kinder begrüßten uns lebhaft, es gab bald ein schönes Durcheinander, der Lehrer bestand schließlich nicht mehr auf eine gewisse Schuldisziplin. Es waren mehr Jungen da als Mädchen.

Die Jungs waren frech, lustig und übermütig. Hübsch sahen sie aus in ihren Schuluniformen, die schon etwas abgetragen und geflickt waren. Die Mädchen waren mehr im Hintergrund, scheu, verlegen lächelnd hielten sie sich an ihren zerfledderten Schulbüchern fest. Mager waren sie alle, diese kleinen Mädchen, in ihren löchrigen, durchscheinenden Kleidchen. Wir hatten kleine Geschenke mitgebracht. Hefte, Bleistifte, Malfarben. Die Freude der Kinder war überwältigend.

Meinem Sohn gingen die Augen über. Er begann zu verstehen, nachzudenken. Wenig später machte er ein soziales Jahr bei Plan in Vietnam und kam als erwachsener Mensch zurück.

Wir durften an einer Unterrichtsstunde teilnehmen. Alle waren eifrig dabei – und nicht nur unseretwegen, wie der Lehrer später bestätigte. »Sie wollen lernen«, sagte er. »Sie wissen, dass sie nur durch Bildung eine Chance haben werden im späteren Leben. Besonders die wenigen Mädchen, die ich in der Klasse habe, wissen das.«

Er erklärte uns, dass sie auch ihren Eltern zeigen wollten, wie dankbar sie für deren Erlaubnis seien, sie überhaupt in die Schule gehen zu lassen, was in Nepal für Mädchen durchaus nicht selbstverständlich sei.

Nach Schulschluss begleiteten wir noch einige Kinder nach Hause. Bevor sie sich auf den Weg machten, zumeist sind es sehr lange Schulwege, liefen die Mädchen zu dem gegenüberliegenden kleinen Lebensmittelladen – ich hätte ihn als solchen gar nicht erkannt, so verrostet und baufällig wie dieser kleine Kiosk war. Dort holten sie Netze, gefüllt mit Wasserkanistern und Plastiktüten mit Lebensmitteln, die ihnen auf die Schultern geladen wurden und unter deren Größe und Gewicht sie fast verschwanden.

Wenn sie endlich nach Hause kamen, waren ihre kleinen und größeren Brüder bereits dort – sie waren nicht mit schweren Lasten beladen, sondern hatten nur den kleinen Ranzen auf ihren Schultern getragen.

Jeden Tag nun besuchten wir ein anderes Dorf in Nepal, eines hoch oben in den Bergen des Himalaya. In unserem kleinen Hotel dort wurde gerade angebaut, denn es kamen immer mehr europäische Bergwanderer, die hier übernachten wollten. Von morgens bis abends schleppten Frauen Ziegelsteine hoch aufgetürmt auf ihren Köpfen zu der Baustelle und Kübel mit Schutt von dort wieder weg. Die männlichen Aufseher ordneten an. So kerzengerade und deshalb beeindruckend der Gang dieser Frauen mit ihren meterhohen Ziegeltürmen auf ihren Köpfen schien, so furchtbar mussten die Folgen für ihre Wirbelsäulen sein, für alle ihre Knochen.

In einem kleinen Dorf schon nahe der indischen Grenze nahm ich an einer Versammlung des gesamten Dorfes teil, in der die Dorfbewohner entscheiden mussten, was mit den gespendeten Geldern geschehen solle. Der Bürgermeister zeichnete mit einem Stock auf den sandigen, staubigen Boden die Umrisse des Dorfes und darin die einzelnen Häuser ein. Jeder musste nun vortreten und mit einem Kreuz vor dem jeweils eingezeichneten Haus seine Anwesenheit bestätigen.

Mir gegenüber saß eine junge Frau. Ihr ältester Sohn, vielleicht zehn Jahre alt, stand hinter ihr. Er war sauber und ordentlich gekleidet. Ein kleiner Bruder, vielleicht drei Jahre alt, gut genährt und gekleidet, tollte herum, kam immer wieder zu der Mutter zurück und legte seinen Kopf an ihre Schulter. An der Brust hatte die Frau einen Säugling. Und da gab es noch ein kleines Mädchen. Ein schönes Mädchen, das auch zu dieser Frau gehörte. Seine Haare waren staubig, es hatte ein zerrissenes T-Shirt an. Sonst nichts. Kein Höschen. Keine Schuhe. Immer wieder wurde es von der Mutter losgeschickt, um den kleinen Bruder einzufangen und ihn in die Nähe der Mutter zu tragen. Immer wieder drückte ihr die Mutter den schreienden Säugling in die Arme, dass sie ihn beruhigen möge. Für dieses kleine Geschöpf gab es keinen, auch nur kleinsten Liebesbeweis, kein Streicheln über den struppigen Haarschopf, kein Halten der Hand, keine Umarmung, nichts.

Dieses Bild habe ich nicht vergessen.

Die Dorfgemeinschaft entschied dann, dass über den Fluss, der im Winter reißend wurde, eine Hängebrücke gebaut werden sollte, damit die Kinder auch winters in die Schule gehen konnten.

Das kleine Mädchen aber wurde in keine Schule geschickt.

Natürlich hatte ich viele, viele Fragen während dieser unvergesslichen Reise durch Nepal. Vor allem hat mich interessiert, wie es kam, dass Mütter ihre Töchter bewusst vernachlässigen, ihnen weniger Chancen im Leben einräumen als den Jungen, sie über Gebühr mit Arbeit und Verantwortung belasten?

Die Antwort: Weil es immer so war. Weil dieses Schicksal auch das der Mütter war, das sie selbstverständlich ertragen haben und nun, auch als eine Geste der Solidarität zwischen Frauen, von ihren Töchtern erwarten. Und auch die Töchter begehren in den seltensten Fällen gegen ihre Mütter auf. Sie sehen, dass sie in einer patriarchalischen Gesellschaft leben, auch wenn sie das so nicht formulieren können. Sie sehen, dass der Vater schlägt, wenn die Mutter sich ihm widersetzt. Sie sehen, dass die Mutter nichts dagegen tut, nichts tun kann. Sie sehen, dass die patriarchalische Gesellschaft an diesem Zweiklassensystem festhalten will, um jeden Preis. Um den Preis der Entwürdigung ihrer eigenen Töchter.

Gerade aus diesen Grenzgebieten und aus den allerärmsten Regionen Nepals werden die Mädchen, die noch Kinder sind, verkauft. Verkauft als Haushaltshilfe. Nein. Dieses Wort ist falsch. Verkauft als Sklavinnen. Das ist das richtige Wort.

Sie werden an reiche Männer verschachert, sie kommen in Familien, die es ihrer Bildung nach besser wissen sollten, aber aus Gier, aus Egoismus, aus Bequemlichkeit sich gedankenlos einer Tradition bedienen, die nur und ausschließlich dem eigenen Profit dient.

Wie kann man das ändern? Wie können wir das ändern?

Aus kleinen Schritten können große werden.

Ein guter Schritt in diese Richtung ist »Sklavenkind. Verkauft, verschleppt, vergessen – Mein Kampf für Nepals Töchter« über das Schicksal von Urmila Chaudhary.

Man liest und versteht.

Das Buch erzählt uns sehr einfach, sehr einleuchtend und liebevoll das Schicksal des von der Familie verkauften Mädchens Urmila. Ich wünsche mir, dass viele Mädchen und Frauen es lesen. Nicht nur, um über ihr eigenes, vom Glück so sehr begünstigtes Schicksal nachzudenken, sondern auch, um etwas zu tun. Zu handeln, wenigstens zu versuchen zu handeln, um etwas zu erreichen.

Man braucht Geduld.

Aber unsere Welt hört nicht an unseren Grenzen auf.

Das Ende der Kindheit

»Ein Mädchen großzuziehen ist wie den Garten des Nachbarn zu gießen.«

Nepalesisches Sprichwort

Maghi

Klirrende Kälte. Sie lag knisternd auf den braunen Reisfeldern an diesem Maghi-Tag in Raptizone, dem fruchtbaren Tiefland von Nepal. Dicker, weißer Nebel breitete sich über der Ebene aus, wie fast jeden Morgen im Winter. Die Feuchtigkeit sammelte sich auf meinen Wimpern, kleine Tropfen liefen mir in die Augen und an meiner Nase hinunter. Ich zog meinen Schal so fest es ging um mich, aber trotzdem zitterte ich.

Nur schemenhaft erkannte ich die Umrisse um mich herum: Frauen, verhüllt in Saris und Schals, mit großen Bündeln auf dem Kopf. Eine Herde Wasserbüffel, Männer auf Fahrrädern, Kühe, Schafe, Ziegen, ein paar Motorräder, die sich in Schlangenlinien den Weg bahnten. Nur gedämpft drangen Geräusche durch die Dunstschwaden bis zu mir durch: Das Krähen der Hähne und das Quietschen der Wasserpumpen mischten sich mit Klappern von Metalltellern, mit Hundegebell und lauten Stimmen.

Meine Schwester Mithila und ich waren im Morgengrauen aufgebrochen, um nach Manpur zum Haus unserer Eltern zu laufen. Denn heute war Maghi. Seit Wochen schon freute ich mich darauf. Maghi ist das größte Fest der Tharu, es ist unser Neujahr. An diesem Tag machen wir rituelle Bäder im Fluss und reinigen uns. Die ganze Familie kommt zusammen, die Großeltern, Eltern, Geschwister, Tanten und Onkel. Die Älteren segnen die Jüngeren, die Jungen ehren die Alten. Es wird getanzt, gegessen, gesungen und auf der Straße Theater gespielt. Die Frauen tragen ihre traditionellen Kleider, die bunte Tharu-Tracht, und ihren schweren Silberschmuck. Der Reiswein fließt in Strömen, die Leute im Dorf wandern von Haus zu Haus, besuchen Nachbarn und Freunde.

Aber ich freute mich am meisten, dass ich endlich mein Zuhause wieder sehen würde. Seit einer Weile lebte ich nämlich bei einer meiner älteren Schwestern. Bei meinen Eltern gab es oft nicht genug zu essen für uns alle, denn mein Vater und meine Mutter waren Kamaya – Leibeigene. Sie arbeiteten auf den Feldern und im Haus des Landlords, dem die Reis-, Kartoffel- und Rapsfelder in unserer Gegend gehören. Manchmal brachte meine Mutter Reis mit nach Hause, dann teilte sie ihn unter uns Kindern auf, meistens aber kam sie mit leeren Händen zurück, und es gab nichts zu essen. Dann gingen wir hungrig ins Bett.

Deshalb hatte sie mich zu meiner Schwester geschickt, die mit ihrem Mann und ihren vier Kindern in einem anderen Dorf lebte, eine Stunde Fußmarsch entfernt. Der Mann meiner Schwester verdiente etwas Geld, deshalb konnten sie mich mit durchfüttern. Ich kümmerte mich dafür um meine kleinen Nichten und Neffen, obwohl ich selbst erst sechs Jahre alt war. Aber auch wenn es bei meiner Schwester genug Reis gab, wollte ich zurück, weil ich meine Mutter und Manpur vermisste.

Nach einer Weile tauchte endlich die Lehmhütte meiner Eltern auf. Sie war sehr klein, und fast schien es, als duckte sie sich zwischen den anderen Hütten. Um sie herum stand ein Zaun aus Stöcken. Auf dem Strohdach wucherten die Ranken einer Kürbispflanze. Ein dicker gelber Kürbis hing direkt über der Eingangstür. Neben der Hütte flatterte die Wäsche auf einer Leine.

Es roch nach Feuer und nach den Schweinen des Nachbarn, die in einem Stall gleich nebenan grunzten. Auf dem kleinen Vorplatz vor unserer Hütte sah ich meine Mutter. Sie fegte gerade mit einem Büschel Äste den Boden.

Ich lief schnell zu ihr. »Dai, Dai, Dai!«, begrüßte ich sie. Das heißt auf Tharu »Mama«.

Sie stand vor dem Haus, ich senkte den Kopf, und sie legte ihre Hand auf mein Haar und segnete mich. So begrüßen wir unsere Eltern und ältere Respektspersonen. Ich war sehr glücklich, sie zu sehen, dennoch fiel ich ihr nicht in die Arme. Denn bei uns ist es nicht üblich, dass man sich umarmt oder küsst. Meine Mutter trug anlässlich des Maghi-Festes die traditionelle Tharu-Kleidung: den weiten, bunten Wickelrock mit breiter roter Borte, ein grün-rotes, bauchfreies Oberteil mit kurzen Ärmeln, viele grüne, gelbe und rote Perlenketten und den typischen, silbernen Kopfschmuck.

Ein Kind der Tharu

Wir Tharu leben vor allem im Terai, der riesigen, grünen Ebene im Südwesten Nepals, einem Ausläufer des Ganges-Tieflandes, das sich über die indische Grenze bis nach Nepal hineinzieht. Wir haben eine eigene Sprache, traditionelle Feste, eigene Naturgötter und wir tragen alle denselben Nachnamen: Chaudhary. So wie ich auch.

Als meine Eltern noch Kinder waren, war die Ebene noch Malariagebiet. Nur die Volksgruppe der Tharu hatte über Jahrhunderte eine Resistenz entwickelt und besiedelte das fruchtbare Land. Daher leben in Dang und den anderen vier Bezirken im Terai bis heute die meisten Tharu. Seit Generationen bestellen sie das Land. Wo früher nur Elefantengras wucherte und Dschungel war, bauten sie Reis und Gemüse an.

Nachdem in den Fünfziger Jahren viele Hektar Wald auf Anordnung der Regierung gerodet wurden, ging auch die Malaria zurück, und es kamen zahlreiche Zuwanderer von den Hügeln in unsere Ebene. Damals wurden viele Tharu als Kamaya – als Leibeigene – unterworfen, darunter auch meine Großeltern und Eltern. Die Zuwanderer vertrieben die Tharu von den Feldern oder beuteten sie fortan als Landarbeiter aus. Viele sind von ihrem Land verjagt worden – teilweise sogar mit Waffengewalt –, oder aber sie wurden erpresst: »Gib mir deine Tochter, sonst gebe ich dir kein Land«, drohten die Landlords. So blieb vielen Familien nichts anderes übrig, als ihre Töchter wegzuschicken, und die Zahl der Kamlahari explodierte.

Diese traurige Tradition hält bis heute an, obwohl im Jahr 2000 die Leibeigenschaft in Nepal offiziell abgeschafft worden ist. Viele Menschen sind auch noch immer landlos. An die Stelle von Kamaya trat Adhiya, das heißt, dass die Bauern das Land für den Landlord bestellen und als Lohn für ihre Arbeit die Hälfte der Ernte erhalten.

In den Dörfern sind die Leute bis heute eher einfach und erdverbunden. Das Wasser, der Dschungel, der Boden – das sind ihre Lebensgrundlagen und die drei Dinge, die für Tharu seit Generationen am wichtigsten sind. Neben der Familie natürlich. In der Familie wird alles geteilt. Das hat seine Vor- und Nachteile. Natürlich hat der Einzelne Dadurch immer viel Unterstützung, denn Tharu halten zusammen und lösen Probleme gemeinsam. Andererseits aber kommt so auch niemand auf einen grünen Zweig. Denn die Familien sind oft sehr groß, und wenn einer etwas verdient, erwarten die anderen, dass sie davon etwas abbekommen. Wenn zum Beispiel ein Huhn geschlachtet wird, wird es auf manchmal siebzehn, manchmal zwanzig, bei sehr großen Familien sogar auf vierzig Teller verteilt. Da bleibt für den Einzelnen gerade mal ein Bissen übrig.

Das Leben im Terai ist noch sehr traditionell, man könnte auch sagen etwas rückständig. Die anderen Kasten in Nepal werfen uns daher oft Faulheit und Naivität vor, aber das ist ungerecht.

Was jedoch leider stimmt, ist, dass in Dang noch über die Hälfte der Menschen – die meisten davon Frauen – weder schreiben noch lesen kann. Bis heute geht jedes dritte Kind noch nicht zur Schule.

Durch ihre Gutgläubigkeit, aber auch fehlende Bildung waren Tharu schon immer leichte Opfer. Opfer von Ausbeutung durch Landlords, Opfer von Gewalt und Ungerechtigkeit, wie zuletzt während des Bürgerkrieges zwischen den Maoisten und der Armee, der Nepal von 1996 bis 2006 ins Chaos stürzte. Tausende wurden damals verschleppt, getötet und gezwungen, für die Maoisten zu kämpfen. Dörfer wurden verwüstet, Frauen und Mädchen missbraucht und zum Arbeiten gezwungen. Frauen und Kinder – und vor allem die Mädchen – sind immer das schwächste Glied in der Kette.

Ein guter Preis

Der Nebel hatte sich inzwischen aufgelöst. Die Sonne schien nun und wärmte die Erde und meine Haut. Mit ihr waren auch die Farben zurückgekehrt: Hellgelb leuchteten die Rapsfelder zwischen den Häusern. Rot, orange, lila und rosa waren die Saris der Frauen, die mit großen Bündeln auf dem Kopf aus dem Dschungel kamen. Sie hatten Grünfutter für die Tiere geschnitten. Leuchtend blau war eine Murmel, die ich vor ein paar Wochen von einem der älteren Jungs in der Nachbarschaft gewonnen hatte. Sie war mein größter Schatz. Ich spielte mit ein paar Kindern vor der Hütte meiner Eltern. Vor ein paar Wochen hatte ich meinen sechsten Geburtstag gefeiert. Aber ich sah aus wie vier. Ich war schmal, hatte eine kurze Hose und ein dünnes, altes Hemdchen an.

Plötzlich entdeckte ich drei Männer, die den Weg entlang zu unserer Hütte kamen. Ich hatte noch nie Männer in solcher Kleidung gesehen. Sie trugen schwarze Sonnenbrillen und Anzüge, einer sogar eine Krawatte. Der Stoff der Anzüge war so glänzend, dass ich mich fast darin spiegeln konnte. Und auch in ihren Sonnenbrillen sah ich mich selbst. Ein kleines dünnes Mädchen in einem hellblauen Kittel mit einem ernsten Gesicht.

Die Männer fragten meine Mutter, ob ich ihre Tochter sei, und als sie nickte, kamen sie zu mir: »Namaste Bahini – guten Tag, kleines Mädchen. Gehst du zur Schule?«, wollte der ältere von ihnen wissen. Ich hätte gern den Stoff seines Hosenbeins angefasst, aber das traute ich mich nicht.

»Ja«, log ich, denn ich wusste, was diese Frage zu bedeuten hatte. Maghi ist nicht nur ein Fest, sondern auch traditionell der Tag, an dem der Kamlahari-Handel stattfindet. Meine Großmutter, meine Mutter, meine Tanten, meine Schwester – sie alle waren früher Kamlahari gewesen. Kamlahari bedeutet übersetzt »Frau, die hart arbeitet«. Viele Tausend Tharu-Mädchen werden jedes Jahr als Dienstmägde an fremde Familien, Landlords oder Hotelbesitzer verkauft. So will es unsere Tradition.

Meine Schwester Mithila hat mir davon erzählt, wie hart sie in dem Hotel in der Stadt arbeiten musste. »Bis in die Nacht habe ich gekocht, geputzt und abgewaschen. Ich schlief in der Küche auf dem Boden, bekam nur die Reste von den Tellern der Gäste zu essen und wurde oft geschlagen«, hatte sie berichtet.

Ich ahnte, dass mich, wenn ich zugeben würde, dass ich gar nicht zur Schule ging, womöglich das gleiche Schicksal treffen würde und mich die fremden Männer mitnähmen.

»Aber was ist mit deiner Tante? Sie scheint krank zu sein«, sagte der Mann nun.

Bisrami, die Frau meines ältesten Bruders Amar, litt seit Wochen an Bauchkrämpfen und Erbrechen. Sie lag mit geschlossenen Augen auf einer Bastmatte neben dem Haus.

»Wenn du mitkommst, könnte dein Bruder Medizin für sie kaufen«, erklärte der Mann

Alle sahen mich an, mein Bruder, meine Mutter und die fremden Männer in Anzügen. Ich schaute an mir herab zu meinen Sandalen. Sie waren aus harten Bohnenschalen, die man im Dschungel findet. Darum war ein Strick gebunden, damit sie an den Füßen hielten. Mein Blick wanderte von meinen Füßen zu den schwarz polierten Lederschuhen der Männer. Ob es wohl bequem war, die Füße in solch geschlossene Schuhe zu zwängen, fragte ich mich.

»Ich habe noch nicht einmal richtige Sandalen«, sagte ich, »und heute ist Maghi, ein Festtag, den wir feiern sollten.«

Da nahm einer der jüngeren Männer ein Bündel Geld aus seiner Hosentasche und hielt mir einen 50-Rupien-Schein.1 hin. Viel zu viel für Gummischlappen – die kosteten damals gerade mal 35 Rupien2.

Ich schüttelte den Kopf: »Nein, ich will das Geld nicht.« Denn ich wusste sehr gut, dass die Fremden versuchten, mich damit für sich zu gewinnen. »Mein Bruder soll mir Schuhe kaufen«, sagte ich.

Also gab er den Schein Amar. Mein Bruder drehte das Geld einen Moment in seinen Händen. Auf einmal sagte er: »Sir, wenn Sie mir 4000 Rupien3 geben, dann geht sie mit euch.« Er sah mich dabei nicht an.

Ich erschrak. Vor ein paar Monaten war mein Vater krank geworden, und mein Bruder musste sich 4000 Rupien für den Arzt und die Medizin leihen. Seitdem war der Landlord fast jeden Tag gekommen, um das Geld einzufordern. Oft drohte er: »Gebt mir das Geld, sonst werfe ich euch von meinem Land.«

Amar drehte sich zu mir und sagte: »Mit den 4000 können wir die Schulden beim Landlord bezahlen. Du wirst nur ein bisschen dafür arbeiten müssen und kannst in Kathmandu zur Schule gehen.«

Ich schaute meine Mutter an, aber die sagte nur: »Ich kann das nicht entscheiden, du wirst das machen, was dein Bruder sagt.«

Seitdem ich denken kann, habe ich große Angst vor Wasser. Ich habe mal mitansehen müssen, wie in der Regenzeit ein Mann vom Fluss mitgerissen wurde. Ein Bauer, der im Dschungel Holz geholt hatte. Er verlor das Gleichgewicht, die Strömung zog ihm die Füße unter den Beinen weg. Eine Weile noch hielt er sich an den Ästen fest und kämpfte gegen die braunen Wassermassen an, die ihn mit großer Geschwindigkeit forttrugen. Irgendwann tauchte sein Kopf nicht mehr auf, und das Holzbündel trieb allein flussabwärts. Später hörte ich die Leute im Dorf erzählen, dass er ein paar Kilometer weiter gefunden worden war. Tot.

Seit diesem Erlebnis habe ich panische Angst, sobald mir das Wasser höher als bis zum Knöchel reicht. »Aber dann muss ich den Fluss durchqueren«, sagte ich nun entsetzt zu Amar. »Ich kann nicht mitgehen«, weinte ich zitternd.

Meine Mutter verteidigte mich: »Ja, Amar, du weißt doch, wie sehr sie sich vor dem Wasser fürchtet, lass sie uns nicht auf die andere Seite des Flusses schicken.«

Amar wurde böse. »Du verhätschelst sie nur, so will sie gar nicht arbeiten gehen. Nur zu Hause bleiben und nichts tun. Wenn das so ist, dann kannst du demnächst zusehen, wer dir hilft, ich werde nichts mehr machen, dir kein Geld mehr geben, und die ganze Arbeit und die Schulden werden an dir hängen bleiben.« Und zu mir sagte er: »Urmila, wenn du gehst, hilfst du uns allen damit. Es wäre gut, wenn alle Familienmitglieder arbeiten würden und auch du deinen Teil dazu beitragen würdest.«

Als die Männer gegangen waren, verschwand auch Amar. Eine Stunde später kam er zurück, mit einem Paar kleiner, schwarzer Gummi-Flipflops. Sie waren ganz neu und ganz allein für mich! Sie rochen wunderbar nach Plastik, und ihre Sohle war so weich, als ob man auf Schaffellen laufen würde, fand ich. Sie waren noch etwas zu groß, ich musste erst üben, darin zu gehen. Wenn ich hüpfte oder rannte, verlor ich sie immer. Aber ich freute mich so sehr und platzte fast vor Stolz. Nach einer Weile fand ich auch heraus, wie ich mich mit den Zehen und dem Ballen festkrallen musste, damit sie mir nicht immer vom Fuß rutschten.

Den Rest des Abends tanzte und sprang ich in meinen neuen Latschen durch die Gegend und zeigte sie jedem im Dorf.

Nur zum Essen zog ich sie kurz aus. Zur Feier des Tages gab es süßen Mais, den ich liebe. Aber ich hatte keinen großen Hunger. Ich war viel zu aufgewühlt.

Erst spät gingen wir zu Bett, ich legte mich zwischen meine Mutter und meine Geschwister auf die Strohmatte in der Hütte. Die anderen schliefen bald ein – erschöpft vom Tanzen, Feiern, dem ungewohnt üppigen Festessen und dem Reiswein, der an Maghi immer in Strömen fließt. Ich hörte sie atmen, die Ziegen im Verschlag nebenan raschelten, mein Vater schnarchte laut. Über meinem Kopf beobachtete ich zwei Ratten, die sich über die Holzbalken an der Decke jagten.

In dieser Nacht lag ich noch lange wach. In meinem Kopf fuhren die Gedanken Karussell: Gehen oder nicht gehen? Wie würde es sein, in Kathmandu in einem fremden Haus zu leben? Ich dachte an meine Mutter, meinen Bruder, die Schulden, meinen Vater, Bisrami, meine kranke Bauzu, meine Schwägerin, die immer sehr nett zu mir gewesen war …

Manpur

Bis zu diesem Maghi-Tag im Jahr 1996 hatte ich meine Kindheit barfuß zwischen Ziegen, Enten, Hühnern, Kühen, Schweinen und Hunden in meinem Dorf oder bei meiner Schwester verbracht. Ich wurde in Manpur im Deukhury-Tal/Dang-Distrikt geboren, mein Geburtstag ist nach nepalesischem Kalender der 8. 8. 2046. Oder der 23. November 1989 – nach westlichem Kalender.

Ich habe sechs Geschwister: meine beiden älteren Schwestern Mithila und Sarda, meine großen Brüder Amar, Govind und Hari und einen jüngeren Bruder, Guru. Meine Eltern, Phul Pat Chaudhary und Khal She Deve Chaudhary, sind Kamaya und arbeiten auf dem Feld und Hof eines Großgrundbesitzers – wie hunderttausend andere Landlose in Nepal.

Wie alle Kinder von Kamaya musste ich zu Hause und auf dem Feld mithelfen. Ich begleitete meinen Großvater, wenn er die Kühe zum Grasen in den Dschungel führte. Ich half meiner Mutter, wenn sie im Haus des Landlords putzen ging. Zu Hause passte ich auf meine Nichten und Neffen auf, kehrte den Hof, siebte den Reis, holte Wasser, sammelte Kartoffeln, Holz und Kuhdung als Brennmaterial.

Wenn ich gerade mal nichts zu tun hatte, spielte ich mit den anderen Kindern Fangen, Himmel und Hölle, Murmeln oder Kunji – ein Geschicklichkeitsspiel mit einem kleinen Ball, den wir aus vielen Gummistreifen zusammenbinden, und der so lange wie möglich mit dem Fuß in der Luft gehalten werden muss. Am liebsten mochte ich aber Seilspringen, denn darin war ich besonders gut.

Manchmal durften mein jüngerer Bruder Guru und ich die Abendschule besuchen. So habe ich wenigstens das nepalesische Alphabet und die Zahlen gelernt. Zum richtigen Unterricht, der tagsüber stattfand, bin ich nie gegangen. Damals dachte ich, Tharu-Kinder dürften nicht mit den anderen zur Schule gehen, sondern nur abends das Schulhaus betreten.

Meine älteren Geschwister, mein Vater und meine Mutter sind nie zur Schule gegangen. Dafür waren meine Eltern und Großeltern zu arm. Oft reichte es bei uns nicht einmal für die allernotwendigsten Dinge. Wir lebten zu elft in einer kleinen Lehmhütte: meine Eltern, meine Brüder, ihre Frauen, deren Kinder und ich. Daher schickte mich meine Mutter, so oft es ging, zu meiner Schwester Mithila. Sie hatte früh geheiratet und lebte jetzt bei der Familie ihres Mannes, wie das bei uns üblich ist.

Manpur liegt am südlichen Rand von Nepal, im Terai, dem weiten, fruchtbaren Tiefland nahe der indischen Grenze. Die weißen Gipfel des Himalaya sind weit weg von Manpur. Hinter dem Dorf gräbt ein Zufluss des Rapti-River in einem breiten Sand- und Kiesbett seine Furchen. Regelmäßig wurden in der Regenzeit Ernte und Hütten in der Nähe des Flusses weggespült.

Am anderen Ufer beginnt der Dschungel, dicht und dunkelgrün, und die Hügel, die sich dahinter erheben, gehören schon zu Indien. Nur sehr selten verirrte sich in meiner Kindheit ein Jeep nach Manpur, und auch Mopeds gab es noch nicht viele. Im Dorf stand nur ein einziges Haus, das aus Backsteinen gemauert war, die übrigen waren Lehmhütten, wie die meiner Eltern.

Das Leben in Manpur wird bis heute von den Jahres- und Erntezeiten diktiert. Von Ende Juni bis September ist Barkha, Regenzeit. Die Monate davor sind extrem heiß und staubig. Roter Sand weht dann manchmal über das Land und legt sich über Felder, Büsche, Bäume und Wege. Er dringt durch alle Ritzen, man hat ihn in den Augen, in den Ohren, in der Nase und im Mund. Überall. Die Hitze ist unerträglich, und Menschen und Tiere suchen jeden Zentimeter Schatten und legen sich mittags zur Ruhe. Weil die Luft über der Ebene flirrt, als wäre sie flüssig.

Wenn dann endlich der Regen kommt, verwandeln sich die Flüsse in reißende Ströme und die Wege in Schlammlöcher. Fast jedes Jahr gibt es Überschwemmungen und Erdrutsche. Dämme brechen, Hütten werden weggespült, Ernten vernichtet. Die Menschen versuchen, sich so gut wie möglich zu schützen, hängen Plastikfolien über die Strohdächer ihrer Häuser, packen sich in Plastik- oder Jutesäcke ein, wenn sie auf dem Feld arbeiten oder unterwegs sind.

Ich erinnere mich, dass ich als Kind oft unter einem löchrigen, grauen Regenschirm schlafen musste, weil das Dach undicht war und es durchregnete. Überall im Haus stellten meine Mutter und die Frauen Töpfe auf, um das Regenwasser aufzufangen. Das metallische oder dumpfe Geräusch der Tropfen, die in die Gefäße fielen, wiegte uns nachts in den Schlaf.

Die Luftfeuchtigkeit ist in der Regenzeit sehr hoch. Bei jeder Bewegung läuft einem der Schweiß am Körper herunter. Außerdem brechen, wenn der Regen kommt, oft Krankheiten aus, manchmal sogar richtige Epidemien wie Durchfall oder Hirnhautentzündung. Als ich klein war, starben im Terai daran noch jedes Jahr 3000 bis 4000 Kinder, wie ich neulich in der Zeitung gelesen habe. Damals bekam ich nur mit, dass auch bei uns im Dorf viele Familien Babys und Kinder verloren. Meine Mutter zündete dann immer eine Kerze in unserem Hausschrein für die Toten an. Erst nach einer nationalen Impfkampagne vor ein paar Jahren ist die Zahl der Opfer deutlich gesunken.

Auf den Feldern ist während des Monsuns besonders viel zu tun. Überall sieht man dann die Bauern mit ihren großen, runden Blätterhüten, die mit den Wasserbüffeln und Ochsen die Felder pflügen. Und die Frauen, die mit gebeugten Rücken im knietiefen braunen Wasser stehen und in einer schmatzenden Armbewegung die jungen Pflanzen setzen.

Ein paar Wochen später wird alles grün. Es ist wie ein zarter Teppich, der sich über die ganze Ebene ausbreitet. Das ist meine liebste Jahreszeit. Der Reis wird im siebten Monat, Kartik, geerntet – das ist im Oktober und November. Wenn der Reis noch auf dem Feld steht, heißt er Dhan. Den Reis zu schneiden ist harte Arbeit, meistens übernehmen das die Frauen. In riesigen Haufen werden die Reisbündel getrocknet. Dann werden sie gedroschen. Entweder mit der Hilfe von Kühen oder Büffeln, die im Kreis um einen Pfahl getrieben werden. Oder die Frauen machen das von Hand. Mit großen Ruten schlagen sie auf das Stroh ein, um die Körner herauszuschlagen.

Anschließend muss der Reis noch geschält werden. Ohne Schale nennen wir ihn Camal. Wir haben viele Namen für Reis. Das Schälen ist meist die Arbeit der Mädchen. Auch ich habe viele Stunden den Reis auf einem großen runden Sieb hin- und hergeschleudert, damit sich die Schalen lösen.

Eine ganze Menge Reis hätte meine Mutter pro Mahlzeit gebraucht, um alle Mäuler sattzubekommen. Doch die hatte sie oft nicht. Daher wurde der Reis bei uns oft gestreckt. Mit Maismehl, Graupen oder mit Wurzeln, die man im Wald findet.

Im Februar ist dann der Raps dran, aus ihm gewinnen wir unser Öl. Ohne Öl schmeckt uns Tharu das Essen nur halb so gut. Den ganzen Winter leuchten die Rapswiesen zwischen den Hütten wunderschön gelb.

Später im Jahr reifen Weizen, Mais, Süßkartoffeln, Erbsen und Bohnen. Irgendwas ist fast immer auf den Feldern zu tun.

Im Januar und Februar wird es sehr kalt. Immer dann, wenn Maghi ist. Manchmal regnet es auch noch, und die feuchte Kälte frisst sich überall hinein. Dann verhängen wir die Fenster in den Hütten mit Säcken und Lumpen und sitzen, so oft es geht, ums Feuer herum. Heizung gibt es bei uns nicht und auch kein warmes Wasser. Wir waschen uns an einer Wasserpumpe oder im Fluss – auch im Winter. Auch feste Schuhe haben viele nicht. Aber daran gewöhnt man sich.

Wir hatten zwar nicht viel, dennoch war ich als Kind glücklich in Manpur. Doch meine Kindheit hatte an diesem Maghi-Tag ein frühes Ende gefunden.

Abschied

Am nächsten Morgen, als ich gerade am Feuer saß, um mich zu wärmen, kamen die Männer wieder. Ich sah sie trotz des dichten Nebels, wie sie um die Ecke bogen und direkt auf unser Haus zusteuerten. Offenbar hatten sie im Dorf übernachtet. Diesmal sprachen sie nicht zuerst mit mir oder meiner Mutter, sondern gingen direkt zu meinem Bruder. Sie sagten ihm, sie würden ihm jetzt viertausend und später noch einmal 2000 oder 3000 Rupien4 zahlen. Der älteste von ihnen hielt Amar die großen Scheine vor die Nase.

Mein Bruder nahm das Geld, den Blick auf den Boden geheftet, und sagte: »Huncha – Okay. Sie geht mit euch.«

Als ich das hörte, rannte ich weg und versteckte mich im Stall der Nachbarn, hinter dem Brennholz, bei den Schafen. Mein Bruder rief nach mir, aber die Nachbarin verriet mich: »Wenn du Urmila suchst, die ist bei uns im Stall.«

»Urmila!«, rief Amar streng. Da wusste ich, dass es vorbei war. Gesenkten Hauptes ging ich zu ihm zurück. »Wenn du mich und diese Familie respektierst, dann gehst du mit. Wir können damit die Schulden bezahlen, und wir werden für die Bauzu Medizin kaufen. Mach es für uns. Du rettest unser aller Leben«, bat mich Amar.

Ich hatte keine Wahl, das wusste ich. Für die Familie musste ich es tun. Ich schaute auf meine neuen Schuhe und zu meiner Mutter, und ich wusste, ich musste gehen.

Die Männer setzten ihre dunklen Sonnenbrillen wieder auf, stiegen auf ihre Motorräder und fuhren davon. Eine lange Staubfahne folgte ihnen.

Am Nachmittag sagte mir mein Bruder, dass ich meine Sachen packen sollte. Meine Mutter fing an zu weinen. Ich rollte mein buntes Sommerkleidchen und eine blaue Kurta, eine längere Tunika, die mit einer langen Hose darunter getragen wird, in ein Tuch. Am Körper trug ich immer noch dieselbe Bluse wie gestern. Mehr hatte ich nicht.

Meine Mutter weinte, Bisrami weinte, und ich weinte auch. Amar packte mich am Arm und zog mich mit sich, weg vom Haus, weg von den anderen. Die Sonne stand schon tief über dem Dschungel. Die Grillen im Rapsfeld zirpten so laut wie sonst auch. Die Hütten, das Dorf, die Bäume und Felder sahen aus wie immer. Hunde bellten, die Kühe lagen wiederkäuend im Sand, vier gefleckte Ferkelchen jagten über den Weg. Aber für mich würde ab diesem Januartag 1996 nichts mehr so sein wie vorher.

Pani – Wasser

Ich weinte den ganzen Weg. Mit ein paar Pausen vielleicht, um Luft zu holen. Die Tränen liefen mir in den Mund und weiter das Kinn und den Hals hinab. Meine Nase war verstopft, so dass ich kaum noch atmen konnte. Ich schniefte und schniefte, doch das kümmerte niemanden. Bis nach Lamahi, der nächsten Kleinstadt, mussten wir mehr als zwei Stunden laufen. Ich stolperte über den staubigen Weg. Wenn ich langsamer wurde, zog mich Amar weiter.

Die Dämmerung brach plötzlich und schnell herein. Aber vor der Dunkelheit hatte ich keine Angst. Was mein Herz rasen ließ, war der Gedanke an den Rapti-River, den Fluss in der Ebene, den wir durchqueren mussten. Ich war noch nie auf der anderen Seite gewesen.

Wir waren nicht allein aus unserem Dorf aufgebrochen. Meine Schwester Mithila begleitete uns ein Stück bis zur Abzweigung zu ihrem Haus. Außerdem waren noch drei weitere Mädchen aus meinem Dorf mit ihren Verwandten dabei – auch sie waren wie ich als Kamlahari verkauft worden.

Niemand von uns sprach auf dem Weg, bis wir uns von Mithila verabschieden mussten. Sie nahm mich in den Arm und strich mir über die Haare. Das machte sie nur ganz selten: »Pass auf dich auf, Maili, kleine Schwester.« Sie wusste, was mich erwartete. Schließlich hatte sie selbst viele Jahre als Kamlahari gearbeitet. Ich hielt mich an ihr fest, doch wieder zog Amar mich weiter.

Hinter dem Dorf meiner Schwester, das wusste ich, kam der Fluss – Mithilas Dorf war schon öfter von schlimmen Überschwemmungen verwüstet worden.

Auf einmal standen wir am Ufer des Rapti-River. Er durchschneidet den gesamten Dang-Distrikt. In mehreren Flussläufen schlängelt er sich durch die Ebene wie eine große, gewaltige Schlange. In der Regenzeit wird er sehr breit und bleibt manchmal wochenlang unpassierbar. Aber auch jetzt sah der Hauptstrom schwarz und tief aus.

Mich fröstelte. Wie sollte ich das bloß schaffen? Wie die meisten Kinder hier konnte ich nicht schwimmen. Ich würde sicher auch mitgerissen werden und ertrinken. Wie der Mann, den ich gesehen hatte. Er war ein erwachsener Mann gewesen, und ich war nur ein Kind. Ich spürte, wie meine Kräfte schwanden, meine Beine waren wie Gummi. Doch die anderen marschierten geradewegs über die Kiesel auf den Fluss zu.

Widerstrebend und steif wie ein Stock folgte ich ihnen. Das Wasser war eiskalt. Beim ersten Kontakt zuckte ich zusammen: »Nein!«, schrie ich, »bitte Amar, ich kann nicht.« Aber Amar zog mich weiter.

Ich hob die Füße, so hoch ich konnte, und drückte mein Bündel mit der linken Hand an meine Brust. Bis mir das Wasser bis an die Knie reichte, schaffte es Amar, mich weiterzuschleifen. Dann blieb ich stehen. Ich konnte nicht mehr, ich war starr vor Schreck, meine Beine waren wie gelähmt. Ich hatte das Gefühl, ich würde auf der Stelle tot umfallen vor Angst.

Mein Bruder schimpfte, aber dann nahm er mich auf den Arm und trug mich hinüber. Zum Glück stand das Wasser nicht sehr hoch. Es reichte Amar nur bis zur Brust. Aber es war furchtbar kalt. Es fühlte sich an, als ob sich tausend Nadeln in die Haut bohrten. Ich krallte mich an Amar fest, kniff die Augen zusammen und hielt die Luft an, bis wir wieder am Ufer waren. Dort setzte er mich ab.

Unsere Kleider waren immer noch nass, als wir in Lamahi, der nächstgelegenen Kleinstadt, ankamen, und ich fror fürchterlich. Meine Zähne klapperten. In Lamahi gab es viele Marktstände und kleine Geschäfte, in denen sich tarnfarbene Nylonwinterjacken, silberne Radios, Bonbons in Gläsern und Musik-CDs stapelten. In den Regalen lagen glänzende Kämme, Ohrringe und Ketten sowie Metallschüsseln, Kekse in goldenen Rollen und orangefarbene Limonadenflaschen. Von der Decke hingen lange Girlanden von Haarshampoo-Päckchen in Einmaldosen und bunte Plastikdreiräder herab. Vor den Läden lagen Berge von weißen und schwarzen Turnschuhen oder Wollmützen.

Ich schaute und staunte. Vieles hatte ich noch nie vorher gesehen. Um die Garküchen an der Hauptstraße standen viele Menschen, aßen in Fett gebackene Kringel und Momos – mit Fleisch oder Gemüse gefüllte Teigtaschen aus dem Himalaya. Es duftete nach heißem Öl, Zwiebeln, süßem Tee und nach Holzkohlefeuer.

An der Hauptkreuzung warteten viele Menschen auf die Überlandbusse. Motorräder knatterten vorbei und scheuchten die Leute auf die Seite. Die Busse kamen laut hupend angerast, ihre Scheinwerfer tauchten alles in grelles Licht. Eine Traube von Menschen presste sich hinein. Andere kletterten aufs Dach, um das Gepäck oben festzubinden. Im Gedränge sah ich viele Mädchen in meinem Alter und älter, die auch mit ihren Verwandten gekommen waren. Manchmal trafen sich unsere Blicke. Sie sahen genauso verängstigt und verloren aus wie ich. Wahrscheinlich sind auch sie gerade als Kamlahari verkauft worden, dachte ich mir.

Mein Bruder kaufte ein paar Mandarinen an einem der Obststände und reichte mir eine, da hörte ich auf zu weinen. Wir stellten uns in die Nähe einer Garküche, um uns zu wärmen. Ich schälte meine Mandarine und aß sie gierig auf.

Endlich kam unser Bus. Wir mussten nach Ghorahi, der Provinzhauptstadt oben auf den Hügeln. Zum Glück hatten wir in der letzten Reihe noch einen Sitz ergattert, auf den wir uns zu dritt quetschten, denn der Bus war völlig überfüllt. Es saßen sogar Leute auf dem Dach, zwischen den Bündeln, Taschen und Koffern. Bei der Kälte und der kurvigen Fahrt kein Vergnügen. Auf der Fahrt durch die Berge wurde mir schlecht. Ich war vorher noch nie Bus gefahren. Amar reichte mir wortlos die Plastiktüte, in der zuvor die Mandarinen gelegen hatten, als ich mich übergeben musste. Weil ich nicht wusste, wohin mit der Tüte und dem Erbrochenen, behielt ich den Beutel auf dem Schoß, bis wir ausstiegen.

Auf der anderen Seite des Flusses

»Warum musste ich nur gehen? Es ist ungerecht, ein Mädchen zu sein. Ich muss hart arbeiten von morgens bis abends. Ich will auch ein Junge sein, lernen und leben.«

Tharu-Lied

Hochzeit

Als der Bus in Ghorahi, der Bezirkshauptstadt oben im hügeligen Teil des Dang-Distriktes, ankam, war ich erschrocken. Hier gab es noch viel mehr Häuser, Geschäfte, Autos, Mopeds und Menschen als in Lamahi.

Mein Bruder und ein anderer entfernter Verwandter brachten mich und Goma, eines der anderen Mädchen aus meinem Dorf, zu einem großen gelben Haus, das von einer hohen Mauer umgeben war. Für mich sah es aus wie eine Festung. Es hatte drei Stockwerke und viele Fenster mit dunkel getönten Scheiben. Im Garten stand ein Zelt, aus dem laute Musik zu uns drang. Man hörte viele Menschen reden, lachen und mit Tellern und Gläsern klappern.

Wir kamen näher und standen nun vor einer großen, braunen Holztür. Die Männer sahen sich an. Amar zögerte kurz, dann klopfte er. Es dauerte eine ganze Weile, bis ein Diener uns öffnete. Amar erklärte ihm, wer wir waren. Der Diener bedeutete uns zu warten und ließ uns abermals vor der Tür stehen. Nach ein paar Minuten öffnete sie sich wieder, und einer der jüngeren Männer, die zu uns ins Dorf gekommen waren, stand im Türrahmen. Er gab uns ein Zeichen hereinzukommen. Eingeschüchtert traten wir ein. Sogar Amar wirkte unsicher und nervös.

Das gelbe Haus in Ghorahi war der Wohnsitz einer angesehenen, einflussreichen Familie. An diesem Tag hielten sich dort viele Verwandte, Freunde und Nachbarn auf, weil sie eine Hochzeit feierten.

In Nepal dauern Hochzeiten oft mehrere Tage und Nächte. Vor allem bei den reichen Familien, die es sich leisten können, so wie die in Ghorahi. Der ganze Garten und das Haus waren mit Blumengirlanden geschmückt und voller Menschen. Die Frauen hatten glitzernde, bestickte Saris oder Kurtas an, die Männer trugen fast alle Anzüge, so wie die Männer, die in Manpur gewesen waren. Selbst die Kinder waren herausgeputzt wie Prinzen und Prinzessinnen. Nur die zukünftige Braut sah traurig aus. Sie saß allein auf einem Podest in ihrem rot-goldenen Gewand. Unbeweglich wie eine Puppe. Ihre Hände waren mit Henna bemalt. Sie schien die Einzige zu sein, die nicht feierte.

Amar hatte es plötzlich eilig. Er schob mich vor sich her, wechselte drei Worte mit dem Mann, der uns die Tür geöffnet hatte. Der Mann nickte, und Amar kam zu mir zurück.

»Ihr sollt euch dort an die Seite setzen, gleich kommt euch jemand holen. Tu immer schön, was sie sagen, ja? Versprichst du mir das?« Dann murmelte er: »Auf Wiedersehen, Urmila. Mach es gut«, und ließ mich einfach stehen mit meinem kleinen Bündel unter dem Arm. Auch der Begleiter von Goma verabschiedete sich hastig. Als wir begriffen hatten, dass sie uns dort allein zurückließen, hatte sich die Tür bereits hinter ihnen geschlossen.

Wir standen erst völlig ratlos und verloren herum. Niemand beachtete uns. Die Hochzeitsgäste feierten ausgelassen. Eine Liveband spielte indische Popmusik, wie ich sie bisher nur bei unseren Nachbarn im Radio gehört hatte. Ein paar junge Leute tanzten wild dazu. Auf den Tischen brannten Kerzen, und auf einem Rost über einem Feuer wurde Fleisch gebraten. Der Rauch stieg wie eine Wolke in den Nachthimmel auf.

Die meisten Gäste saßen um die Tische, redeten und gestikulierten angeregt, aßen oder tranken. Die Kinder spielten Fangen und rasten zwischen den Tischen herum und durch den Garten. Ein paar Mal rempelten sie uns dabei an. Also setzten wir uns an die Seite auf den Boden, wie Amar uns gesagt hatte.

Ich war todmüde nach dem Fußmarsch, der Flussüberquerung und der Busfahrt. Als nach einer Weile noch immer niemand gekommen war, um uns zu holen, kauerte ich mich zusammen und war bald trotz der Musik und des Lärms erschöpft eingeschlafen.

Eine Frau rüttelte mich irgendwann wach. »Kommt mit«, forderte sie uns nur kurz auf und ging voraus.

Die Musiker machten gerade eine Pause. Die Gäste saßen in Grüppchen im Zelt zusammen. Neben der Küche zeigte uns die Hausangestellte eine Kammer, wo wir uns schlafen legen sollten. Sie fragte uns nicht, ob wir noch etwas essen wollten, obwohl sich auf den Tischen im Zelt das Essen türmte. Aber wahrscheinlich wären wir ohnehin zu müde gewesen, um etwas herunterzubekommen. Wir waren sogar zu müde, um zu weinen oder unsere Familien zu vermissen. Wir legten uns dicht nebeneinander auf eine Matte, weil uns kalt war, und deckten uns mit einem Tuch zu. Trotz der lauten Musik und des Lärms draußen schliefen wir sofort ein.

Erst am nächsten Tag erfuhr ich, dass der ältere Mann, der in mein Dorf gekommen war, mich als Geschenk für seine Tochter in Kathmandu bestimmt hatte.

Das große, gelbe Haus gehörte ihm. Die Tochter, für die mich der Mann gekauft hatte, war zur Hochzeit ihres Bruders hierhergekommen. Sie hieß Sita. Als ich sie das erste Mal sah, trug sie keinen Sari wie die meisten anderen Frauen, sondern ein blaues, halblanges Kleid mit einer Jacke aus demselben Stoff darüber. Sie war gerade angekommen und zog einen riesigen, schwarzen Koffer mit Rollen hinter sich her. Die Männer halfen ihr, weil sie noch viel mehr Gepäck dabeihatte. Ich nahm auch eine Tasche und trug sie ins Haus. Man sah gleich, dass Sita in der Großstadt lebte. Sie sah anders aus als die anderen. Ich lernte sie aber nur kurz kennen, als der Vater mich ihr vorstellte.

»Wie heißt du?«, fragte sie mich.

»Mero naam Urmila ho«, sagte ich leise. – »Mein Name ist Urmila.«

Sie schien sich nicht besonders zu freuen. »Sie ist ja so klein und dünn, wie soll sie richtig arbeiten?«, fragte sie ihren Vater. Sie musterte mich von oben herab.

»Sie wird sich schon dran gewöhnen«, sagte ihr Vater.

Sitas Kinder waren auch dabei. Sie waren kaum jünger als ich. »Oh toll, ein Hausmädchen«, freuten sie sich, als mich ihre Mutter ihnen zeigte. Dann drehten sie sich um und rannten wieder weg. Sita lächelte mich kurz an und reichte mir eine Mandarine: »Hier nimm, die ist für dich.« Zu ihrem Vater sagte sie: »Wir werden schon klarkommen.« Dann ließ sie mich stehen und begrüßte die Gäste und die anderen Mitglieder der Familie.

Die nächsten Tage blieb ich noch in dem Haus in Ghorahi, so lange wie die Hochzeitsfeier dauerte. Es war ein Kommen und Gehen unzähliger Gäste. In der Auffahrt schmückten ein paar junge Männer den Jeep für das Brautpaar mit Blumen und Palmwedeln. Das dauerte Stunden. Auch dem Pferd, auf dem der Bräutigam zur eigentlichen Hochzeitszeremonie im Tempel reiten würde, wurden Blumen in Mähne und Schweif geflochten. Es war eine unvorstellbare Pracht und ein Reichtum, der zur Schau gestellt wurde. Bis dahin hatte ich gedacht, dass es so etwas nur in Märchen gibt.

Viel arbeiten musste ich in Ghorahi noch nicht. Die Familie war noch zu sehr mit den Feierlichkeiten beschäftigt, um sich um Goma und mich zu kümmern. Also spielte ich ein bisschen mit Paiya und Mohan, den Kindern von meiner Maharani – meiner Herrin –, sang und tanzte mit ihnen zur Musik. Ansonsten saßen Goma und ich meistens irgendwo an der Seite im Garten und schauten den Leuten zu. Goma hatte schon das Jahr vorher in einer anderen Familie als Kamlahari gearbeitet. Dennoch war hier für uns beide alles ungewohnt und neu. Ich hatte Heimweh nach meinem Dorf, nach meiner Mutter und meinen Geschwistern. Goma bestimmt auch. Aber sie sprach nicht darüber. Sie redete ohnehin nur wenig.

Da sie jedoch etwas älter war als ich und schon Erfahrung als Kamlahari