9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Unter Schock stolpert der 19-jährige Soldat Ronald Skirth im Juni 1917 über das Horror-Schlachtfeld von Messines in Belgien. Seine Kameraden sind alle tot. In einem Krater begegnet er einem weiteren Toten: dem jungen deutschen Soldaten Hans. So also sah der Feind aus – genauso wie er. Noch im Jahr davor war Ronald begeistert in den Krieg gezogen, aber in den Materialschlachten von Flandern hat er schnell gelernt, dass er und seine Kameraden für seine Vorgesetzten nur Menschenmaterial sind, das man ohne Bedenken in den Tod schickt. Nach der Konfrontation mit seinem deutschen Doppelgänger und dem sinnlosen Tod vieler seiner Kameraden verändert er sich, er wird zum inneren Kriegsgegner und Pazifisten und streut Sand ins Getriebe der Militärmaschinerie. Diese Memoiren eines einfachen Soldaten sind eine bittere Abrechnung mit der Sinnlosigkeit des Krieges, umrahmt von einer anrührenden Liebesgeschichte; ein ungewöhnlicher Text, der lange verschollen war – ein authentisches britisches Gegenstück zu «Im Westen nichts Neues». «Eine der außergewöhnlichsten Erinnerungen an den Ersten Weltkrieg, die es gibt. Ein Klassiker, den man mit Ernst Jüngers ‹In Stahlgewittern› und Robert von Ranke-Graves' ‹Strich drunter!› vergleichen muss.» Mail on Sunday

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 578

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

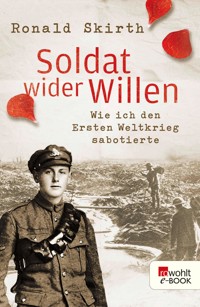

Ronald Skirth

Soldat wider Willen

Wie ich den Ersten Weltkrieg sabotierte

Über dieses Buch

Unter Schock stolpert der 19-jährige Soldat Ronald Skirth im Juni 1917 über das Horror-Schlachtfeld von Messines in Belgien. Seine Kameraden sind alle tot. In einem Krater begegnet er einem weiteren Toten: dem jungen deutschen Soldaten Hans. So also sah der Feind aus – genauso wie er. Noch im Jahr davor war Ronald begeistert in den Krieg gezogen, aber in den Materialschlachten von Flandern hat er schnell gelernt, dass er und seine Kameraden für seine Vorgesetzten nur Menschenmaterial sind, das man ohne Bedenken in den Tod schickt. Nach der Konfrontation mit seinem deutschen Doppelgänger und dem sinnlosen Tod vieler seiner Kameraden verändert er sich, er wird zum inneren Kriegsgegner und Pazifisten und streut Sand ins Getriebe der Militärmaschinerie.

Diese Memoiren eines einfachen Soldaten sind eine bittere Abrechnung mit der Sinnlosigkeit des Krieges, umrahmt von einer anrührenden Liebesgeschichte; ein ungewöhnlicher Text, der lange verschollen war – ein authentisches britisches Gegenstück zu «Im Westen nichts Neues».

«Eine der außergewöhnlichsten Erinnerungen an den Ersten Weltkrieg, die es gibt. Ein Klassiker, den man mit Ernst Jüngers ‹In Stahlgewittern› und Robert von Ranke-Graves’ ‹Strich drunter!› vergleichen muss.» Mail on Sunday

Impressum

Die englische Originalausgabe erschien 2010 bei Macmillan, London unter dem Titel «The Reluctant Tommy».

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, Oktober 2013

Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2013 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg

«The Reluctant Tommy» Copyright © 2010 by Jean Skirth

Vorwort © Jon Snow 2010

Nachwort © Duncan Barrett 2010

Lektorat Frank Strickstrock

Umschlaggestaltung ZERO Werbeagentur, München

(Abbildung: akg-images; Foto des jungen Soldaten mit freundlicher Genehmigung aus dem Nachlass von Ronald Skirth)

ISBN 978-3-644-52181-0

Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation

Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

www.rowohlt.de

Inhaltsübersicht

Vorwort

Motto

ERSTES KAPITEL Unsere Liebesgeschichte

Kindheitstage

Das Ende meiner Schulzeit

Unsere Liebesgeschichte beginnt

Meine Beichte

Ich lerne, Soldat zu sein

ZWEITES KAPITEL Mein Krieg

Zensur

Die Überfahrt

Siege Battery

Waffenbrüder

Ratten

Major Snow

Hausmusik im Estaminet

DRITTES KAPITEL Der Weg zur Desillusionierung

Kriege – und wie man sie gewinnt

Wie man einen Streifen verliert

Die Streitende Kirche

Die Heimatfront

Kriegsgeschichte Nummer 1: Nach der Schlacht in Messines

Der fünfte «Musketier»: «Windy» Clark

Passchendaele

Kriegsgeschichte Nummer 2: Tragödie bei PasschEndaele

VIERTES KAPITEL Die «verlorenen» Monate

Erinnerungsversuche

Entdecken Sie Europa mit der Eisenbahn

Ein wenig Geschichte

Ein Weihnachten im Krieg

Erster Weihnachtstag 1917

Strafpredigt

Eine Halbtags-Exkursion

Der Wendepunkt

FÜNFTES KAPITEL Wiedergeburt und Rehabilitation

Kartographie

Cavella

Unerwartete Neuigkeiten

Giulio

Die großen Seen

Postskriptum (Ja, noch eines!)

SECHSTES KAPITEL Vor der Schlacht

SIEBTES KAPITEL Mein Fünf-Stunden-Krieg

Nach der Schlacht

Der «offizielle» Bericht

ACHTES KAPITEL Die Lücken ausfüllen

Raymond und Hem

NEUNTES KAPITEL Krieg und Frieden (nicht von Tolstoj)

Der König und ich

Endlich Frieden

Auf Urlaub

Ich feiere meinen 21. Geburtstag – auf unkonventionelle Weise

«Es ist eine komische Welt …»

Arrivederci

Nach Hause

ZEHNTES KAPITEL Endlich zu Hause

Postskriptum

Nachwort des Herausgebers

Danksagungen

Vorwortvon Jon Snow

Nach dem Ende des Krieges wurde sie von Winston Churchill als die «die tapferste kleine Straße Englands» bezeichnet: Chapel Street war eine kleine Sackgasse in Altrincham in der Grafschaft Cheshire, doch diese Straße allein schickte 161 Männer, um im Ersten Weltkrieg für König und Vaterland zu kämpfen. Obwohl dies eine beeindruckende Zahl ist, gab es überall im Land Gemeinden, die sich eines fast ebenso großen Engagements rühmen konnten. Ein großer Teil der Männer, die in diesen Krieg zogen, kam nicht zurück.

In der winzigen uralten Kirche des Dorfes im Westen Berkshires, in dem mein Zuhause steht, hängt eine hölzerne Gedenktafel an der Wand. Auf ihr sind die Namen von fast 20 Männern verzeichnet, die die fruchtbare Scholle verließen, auf der sie arbeiteten, um auf einem fremden Schlachtfeld zu kämpfen. Die Zahl der Familiennamen ist weitaus geringer. Die Familie Wiggins schickte vier Männer; zwei weitere schickten drei – Väter, Brüder und Söhne.

Ronald Skirth war einer aus dieser Unzahl von Männern aus ganz Großbritannien, die in den Krieg zogen. Irgendwie kam er zurück. Irgendwie schaffte er es, den Kriegsdienstverweigerer in sich zu lokalisieren und wehrhaft zu machen, womit er letztlich nicht nur sein Leben, sondern auch seine geistige Gesundheit rettete. Skirth gehört zu einem ganz kleinen Kreis von «Tommys», die den Ersten Weltkrieg nicht nur erlebten und überlebten, sondern die es darüber hinaus auch noch schafften, anschaulich darüber zu schreiben. Von den Offizieren und Politikern jener Zeit gibt es Memoiren ohne Zahl; schriftliche Zeugnisse aus den niedrigeren Rängen sind rar. Ronald Skirths bemerkenswertes Buch trägt eine der seltensten Perspektiven überhaupt bei. Es ist die Perspektive eines Mannes, der lernte, das Töten zu hassen, und der Wege fand, um es zu vereiteln – bis hin zum Erstellen falscher Zielangaben für die eigenen Geschütze, um dem Feind die Gelegenheit zum Entkommen zu geben.

Ich verlebte meine Kindheit in den 50er Jahren, in denen die zeitliche Nähe des Zweiten Weltkriegs leicht jegliches Bewusstsein für den Ersten bei mir hätte überschatten können, wäre da nicht dieses Porträt über dem Kaminsims in unserem Wohnzimmer gewesen.

Mein Großvater, Lieutenant General Sir Thomas D’Oyly Snow, KCMG, KCB, schaute in voller Uniform, geschmückt mit reihenweise Ordensbändern und Medaillen, auf das Treiben im Wohnzimmer herab. Von ihm wurde in ehrfurchtsvollen, bisweilen auch in prahlerischen Tönen gesprochen. General Thom befehligte die Vierte Division unter Sir John French und wurde innerhalb der Familie als ein Held erster Klasse angesehen. Er hatte 1915 den Rückzug von Mons geleitet. Dies wurde damals – und teilweise auch noch heute – als eine Tat angesehen, die einer sehr deutlichen Niederlage noch eine Art Sieg abrang. Die Somme wurde niemals erwähnt, obwohl er auch dort war.

Von der britische Armee im Ersten Weltkriegs ist gesagt worden, es seien «Löwen, kommandiert von Eseln» gewesen. Wenn Ronald Skirth ein «Löwe» war, dann war Thom Snow letzten Endes ein «Esel». Thom verbrachte die Schlacht an der Somme im Hinterland, acht Kilometer hinter der Front, umgeben von den Annehmlichkeiten eines Landschlösschens, und schrieb seiner Frau Charlotte einen Brief über die Schönheiten der französischen Landschaft. An dem Tag, an dem er dies schrieb, an diesem einzigen Morgen, starben 4000 seiner Männer.

Glücklicherweise war Ronald Skirth nicht darunter, und der «Soldat wider Willen» lebt sogar über den natürlichen Tod seines Autors hinaus, um uns eine wichtige historische Perspektive zu schenken.

London, 2010

Ella im Alter von 17 Jahren.

Sechs treue Diener habe ich:

(sie lehrten all’s mich, was ich weiß)

Sie heißen Was und Wo und Wann

und Wie, Warum und Wer.

Rudyard Kipling

ERSTES KAPITELUnsere Liebesgeschichte

Wenn diese Geschichte ein Märchen wäre, dann würde man sie vermutlich so erzählen:

Es waren einmal ein Schuljunge und ein Schulmädchen, die sich ineinander verliebten. Er war achtzehn, und sie war erst fünfzehneinhalb.

Ein paar Monate, nachdem sie sich getroffen hatten, meldete er sich freiwillig zur Armee und ging in fremde Länder, um für seine Heimat zu kämpfen. Und die alten Leute sagten: «Damit ist diese kleine Romanze vorüber. Sie ist noch viel zu jung, um zu wissen, was sie will; den wird sie bald vergessen haben.»

Doch der Junge und das Mädchen wussten, dass sie einander nicht vergessen würden.

Nachdem sie ein Jahr lang getrennt gewesen waren, sagten die Freundinnen des Mädchens: «Warum suchst du dir nicht einen anderen Jungen, mit dem du ausgehen und dich amüsieren kannst?» Aber sie wollte keinen anderen Jungen, weil sie ihrem Liebsten glaubte, der ihr schrieb, dass er sie mehr liebte als je zuvor, auch wenn sie getrennt waren. Und obwohl sie manchmal traurig war, schwieg sie und lächelte still vor sich hin.

Als eineinhalb Jahren vergangen waren, sagten die Freundinnen: «Dieser Kerl amüsiert sich mit all diesen Mädchen in der Fremde. Er wird dich jetzt nicht mehr wollen. Warum vergisst du ihn nicht?» Sie glaubten, dass sie einsam sei, und sie tat ihnen leid. Doch sie war nicht so unglücklich, wie die Freundinnen dachten, denn sie vertraute ihrem Liebsten und glaubte ihm, wenn seine Briefe ihr sagten, dass er sie noch immer liebte. Deshalb schwieg sie weiter und lächelte still vor sich hin.

Dann, nach vielen aufregenden Abenteuern, kam der Junge aus dem Krieg nach Hause und war kein Soldat mehr. Und der Junge und das Mädchen stellten fest, dass sie einander mehr liebten als je zuvor.

Und sehr bald verließ er sie wieder, um in die große Stadt zu gehen und zwei Jahre lang eine Ausbildung zu machen. In den Ferien konnten die Liebenden zusammen sein, und sie waren sehr glücklich. Doch auch nach dem Ende seiner Ausbildung konnten sie nicht lange zusammen bleiben, denn der Junge war nicht reich und musste in die Fremde gehen, um sein Glück zu suchen.

Mittlerweile hatten die meisten Freundinnen des Mädchens geheiratet. Sie glaubten, dass das Mädchen sie beneidete, und hänselten sie, indem sie sagten: «Er wird dich niemals heiraten. Wenn er dich liebte, dann ließe er dich nicht so lange warten.»

Aber tief in ihrem Herzen wusste sie, dass er es eines Tages tun würde, darum ignorierte sie die Hänseleien, schwieg und lächelte weiterhin still vor sich hin.

Eines Tages, acht lange Jahre, nachdem sie sich ineinander verliebt hatten, kam der Junge, der nun ein erwachsener Mann war, aus der großen Stadt zurück und sagte auf einmal: «Ich habe ein schönes kleines Heim für uns gefunden. Willst du mich heiraten?» Und das Mädchen sagte: «Ja, das würde ich gerne tun!»

Und all die Leute, die sie geneckt und geglaubt hatten, dass aus dieser Romanze nie etwas werden würde, waren froh, dass sie sich geirrt hatten. Sie alle kamen, um die Hochzeit zu sehen, und sie flüsterten einander zu: «Sind sie nicht ein schönes Paar?»

Und natürlich lebten der Junge und das Mädchen glücklich bis an ihr Ende.

Es geschieht nicht oft, dass das wahre Leben sich so entwickelt wie ein Märchen, und doch ist dieses Märchen eine exakte Zusammenfassung unserer Liebesgeschichte.

Aber sie enthielt noch viel mehr als das – wie Sie schon an der Länge dieses Buches sehen können. Ich möchte damit beginnen, etwas über die Ereignisse und die Zeit zu schreiben, bevor Ella und ich uns kennenlernten. Dann erzähle ich von unserem Treffen und von dem, was danach geschah, dann von unserer Trennung und endlich unserem Wiedersehen. Das alles ist so konventionell, es entspricht genau dem Muster aller Liebesgeschichten: Junge trifft Mädchen, Junge verlässt Mädchen, Junge kehrt zurück und heiratet Mädchen. So konventionell, wenn man es auf diese Weise aufschreibt, aber in Wirklichkeit alles andere als «gewöhnlich»! Ich glaube kaum, dass ich mir die Mühe gemacht hätte, diese Geschichte eines ganz gewöhnlichen Jungen und eines ganz gewöhnlichen Mädchens aufzuschreiben, wenn nicht einem von ihnen außergewöhnliche Dinge widerfahren wären.

Hier ist also unsere Geschichte, eine Sammlung von Reminiszenzen, ein Erinnerungsalbum, ein Durcheinander, ein Sammelsurium. Sie folgt keinerlei Muster, außer dass sie einen traurigen Mittelteil hat, einen glücklichen Anfang und ein Ende, das, wie wir hoffen, noch lange auf sich warten lassen wird.

Kindheitstage

Ich habe immer Sussex als meine Heimat betrachtet, obwohl meine Familie erst dorthin zog, als ich acht Jahre alt war. Sussex ist die Grafschaft, in der ich aufgewachsen bin, die mich angenommen hat. Ella war ein waschechtes Kind von Sussex, wie schon ihr Vater vor ihr war auch sie in Hörweite des Meeres geboren.

Als ich zwölf Jahre alt war, bekam ich ein Stipendium für den Besuch eines Gymnasiums. (Das war eine ziemlich bemerkenswerte Leistung, weil es nur nur 40 freie Plätze für die ganze Grafschaft gab.) Da es sich bei meiner neuen Schule um eine gemischte Schule handelte, war die Hälfte meiner Mitschüler weiblich. In diesem Alter war ich von der Gesellschaft von Mädchen nicht sonderlich begeistert. Ich war der Meinung, dass ich schon mehr als genug davon zu Hause hatte. (Ich hatte zwei Schwestern, eine zwei, die andere sieben Jahre jünger als ich, und für die jüngere musste ich ziemlich oft Babysitter spielen.) Mit zwei Schwestern und ihren Freundinnen zu Hause und Hunderten von Mädchen der verschiedensten Formen und Größen in der Schule sollte man eigentlich annehmen, dass ich nicht gerade ein schüchterner Typ war. Aber das war ich.

Jedenfalls fand ich zu dieser Zeit Eisenbahnzüge weitaus aufregender als Mädchen. Meine neue Schule war in Rye, und um von Bexhill dorthin zu kommen, musste man auf den Strecken zweier verschiedener Eisenbahngesellschaften fahren, 27 Kilometer hin und 27 Kilometer zurück. Für einen eisenbahnverrückten Jungen wie mich war die Möglichkeit, mit meiner Schüler-Dauerkarte unbegrenzt Zug zu fahren, eine großartige Zugabe.

Ella Christian, das Mädchen, das eine wichtige Rolle in dieser Geschichte spielen wird, war zu dieser Zeit neun Jahre alt. Sie wohnte weniger als einen Kilometer von mir entfernt. Sie interessierte mich nicht besonders, obwohl ich ihren Bruder kannte, der drei Jahre älter war als ich, weil wir beide die anglikanische St.-Barnabas-Schule besucht hatten; das heißt, bevor ich aufs Gymnasium kam. Das Haus der Christians grenzte an den Schulhof, und der Fußball, mit dem meine Freunde und ich spielten, landete früher oder später unweigerlich in ihrem Gemüsegarten. Ich kannte ihren Vater, weil er im Kirchenchor, in dem ich Erster Sopran war, Bass sang, und weil ich auf meinem Schulweg an seiner Hufschmiede vorbeikam. Ich konnte nie vorbeigehen, ohne stehen zu bleiben und den muskulösen Schmied und seinen Gehilfen dabei zu beobachten, wie sie Funken aus rot glühenden Hufeisen schlugen.

Mutter hatte eine Stelle als Haushälterin bei einem gutaussehenden, blassen jungen Arzt angenommen, der in unserem rasch wachsenden Städtchen seine erste Praxis eröffnet hatte. Dr. Stokes war Junggeselle und ein glänzender Pianist. Sein Klavier stand im Wohnzimmer, das auch als Sprechzimmer diente, unser Klavier stand im angrenzenden Raum dahinter, in unserem Wohnzimmer. Ich durfte nur üben, wenn der Doktor nicht zu Hause war.

Meinen Schwestern und mir war es verboten, das Sprechzimmer zu betreten. Doch immer, wenn zu hören war, dass der Doktor spielte, schlich ich mich unbeobachtet hin und legte mein Ohr ans Schlüsselloch, um zu lauschen. Ich war mir sicher, ich würde niemals so gut spielen können.

Eines Nachmittags missachtete ich das Verbot, um meine Neugier zu befriedigen. Was ich zuvor vom Klavierspiel des Doktors gehört hatte, hatte mich elektrisiert, und ich wollte wissen, welche aufregende Musik das gewesen war. Die Noten lagen noch auf dem Klavier: ein Buch mit Mozarts Klaviersonaten.

Dann nahm ich aus irgendeinem unerklärlichen Grund eines der schweren medizinischen Bücher des Doktors aus dem Regal, legte es auf den Boden und öffnete es. Ich war elf oder zwölf Jahre alt und las alles, was ich in die Finger bekommen konnte. Wie es der Zufall wollte, sollte ich an diesem Nachmittag über die «Fakten des Lebens» aufgeklärt werden, die mit Empfängnis und Geburt zu tun hatten. Ich verschlang den Text und studierte jede Illustration.

Ich zitterte regelrecht vor Aufregung und Schuldgefühlen. Gerade war ich dabei, das Buch zuzuklappen, als das Unheil über mich hereinbrach. Ich hörte, wie die Tür sich öffnete, und der Doktor kam herein. Mit hochrotem Kopf stand ich da – auf frischer Tat ertappt. Ich konnte nicht sprechen. Ich wagte nicht, ihm ins Gesicht zu sehen. Alles, was ich sah, während ich an ihm vorbeirannte, waren seine Handschuhe, die er in aller Seelenruhe auszog. Jetzt würde es Ärger geben! Aber mehrere Tage gingen vorüber, und nichts geschah. «Der ist ein echter Sportsmann!», dachte ich. «Er hat mich nicht verpetzt.» Und als ob das noch nicht ausgereicht hätte, um ihm Heldenstatus zu verleihen, geschah ein paar Wochen später das Folgende:

Es war abends, um die Zeit herum, in der ich gewöhnlich Klavier übte. Ich war ein lernwilliger Schüler und übte eifrig. Meine einzige Sorge war, dass der Doktor meine kindlichen Bemühungen mithören und für ziemlich schwach halten könnte.

An diesem besonderen Abend war ich gerade damit fertig geworden, beim Licht zweier Kerzen eine Gavotte von Bach zu üben, die ich bei der bevorstehenden Examensfeier aufführen sollte. Ich hatte Lust, noch etwas Leichtes und Entspannendes zu spielen. Ich nahm ein Notenbuch mit verschiedenen kurzen Stücken aus dem Regal und schlug es bei Schumanns «Träumerei» auf. Dieses Stück hatte ich nicht im Klavierunterricht gelernt, ich spielte meine eigene Version.

Als der letzte Akkord verklungen war, hatte ich plötzlich das Gefühl, beobachtet zu werden. Ich schaute mich um. Die Tür stand halb offen, und im Halbdunkel konnte ich schemenhaft die Umrisse von Dr. Stokes ausmachen. Er sagte: «Das war ausgezeichnet, Ronald, ausgezeichnet!», dann verschwand er.

Ich blies die Kerzen aus, klappte das Klavier zu und ging hinauf in mein Zimmer. Ich wollte nicht, dass Mutter mich weinen sah. Aber die Tränen in meinen Augen waren Tränen der Freude.

Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich irgendwie das Gefühl gehabt, dass Klavierspielen etwas für Mädchen war: dass ein Junge es eigentlich vorziehen sollte, Fußball zu spielen. Wenn allerdings der Doktor das Klavierspielen für eine lohnende Betätigung hielt, musste ich mir keine Sorgen machen. Wenn es für ihn in Ordnung war, dann war es auch für mich in Ordnung.

Als ich 15 war und Ella 12, kamen wir durch die sozialen Aktivitäten unserer Kirche des Öfteren miteinander in Kontakt, bei Gartenpartys im Pfarrhaus, bei Amateurkonzerten und in der Sonntagsschule, wo wir beide zu sehr jungen – und sehr unerfahrenen – Lehrern für Gruppen von noch jüngeren Kindern wurden.

Vielleicht sollte ich kurz schildern, wie ich als Teenager war. Nun, meine Größe war ziemlich durchschnittlich und mein Körperumfang unterdurchschnittlich: viel zu «mager» für meinen eigenen Geschmack. Mein Haar war gerade dabei, seine Farbe von einem sehr hellen Blond zu einem undefinierten Braun zu wechseln. Ich konnte es nie bändigen, ohne es mit Wasser zu übergießen. (Haaröl war viel zu teuer.) In sportlicher Hinsicht machte ich keine allzu gute Figur gegenüber Ellas Bruder Ernest, der gut sechs Kilo schwerer, Boxer und Kapitän einer Fußballmannschaft in seiner Altersklasse war. Lediglich in einem Bereich sportlicher Aktivität hätte ich damit prahlen können (was ich aber nicht tat), dass ich ihm überlegen war: Schwimmen. Es ist ziemlich seltsam, dass, obwohl doch alle Mitglieder seiner Familie in Sussex geboren waren, kein Einziger von ihnen das Meer mochte.

Meine einzige andere sportliche Begabung war der Querfeldeinlauf. Ich schlug mich einigermaßen in der Turnhalle, konnte ein wenig rudern und spielte zweimal, wenn auch nicht sehr erfolgreich, für die zweite Fußballmannschaft der Schule.

Zu den Mängeln meines Charakters gehörten eine ziemlich schüchterne, fast mädchenhafte Art, zwei linke Füße und eine große Liebe für so unmännliche Dinge wie «Natur», alte Gebäude, Gedichte, Musik und Kunst. Außerdem war ich gerne allein.

Unsere Familien waren miteinander bekannt, bevor Ella und ich Freunde wurden. Vater, dessen Gesundheitsprobleme der Grund für unseren Umzug an die Küste gewesen waren, hatte sich so weit erholt, dass er einer leichten Arbeit an der frischen Luft nachgehen konnte. Er wurde Versicherungsvertreter, ein deutlicher Kontrast zu seiner Position in der Seidenabteilung von Debenham and Freebody in London, wo sich meine Eltern kennenlernten. Jeden Montag stattete mein Vater Ellas Mutter einen geschäftlichen Besuch ab.

Während meiner Jahre in der Rye Grammar School verbrachte ich außer an Wochenenden und in den Ferien wenig Zeit in meiner Heimatstadt. Alle meine engen Freunde wohnten im weit entfernten Rye – und 27 Kilometer war in diesen Tagen weit entfernt!

Ella hatte, wie sie zugibt, Notiz von mir genommen. Sie sagt, ich sei fast immer allein gewesen und habe ein rot eingebundenes Buch mit mir herumgetragen. Sie fand mich ziemlich ungesellig. Ich glaube nicht, dass ich viel Notiz von ihr genommen hatte – damals.

Das Ende meiner Schulzeit

Klügere Menschen als ich haben Theorien aufgestellt, ob Umwelt oder Erbgut einen größeren Einfluss darauf haben, wie sich der Charakter eines Kindes entwickelt. Ich kann einen Fall anführen, in dem es keinerlei Zweifel gibt: meinen eigenen. Weder mein Vater noch meine Mutter hatten irgendwelche künstlerischen Interessen, keiner von beiden war musikalisch. Aber ich hatte das große Glück, unter dem Einfluss (wenn das das richtige Wort ist) zweier der schönsten Orte Englands aufzuwachsen. Rye war einer davon, Winchester der andere.

Während der Rekonvaleszenz meines Vaters hatten wir drei glückliche Jahre lang in Ropley gewohnt, einem winzigen Dorf in Hampshire. Jeden zweiten Mittwoch musste mein Vater geschäftlich nach Winchester fahren. Wenn keine Schule war, konnten Mutter und ich ihn begleiten. Was für eine wunderbares Erlebnis es war, in der offenen Kutsche hinter unserer Stute Polly die Wege entlangzurollen, besonders wenn ich auf einer der kurzen geraden Strecken die Zügel halten durfte!

Manchmal ging Mutter mit mir die Sehenswürdigkeiten besichtigen. Ich muss ziemlich anstrengend gewesen sein – ich stellte unendlich viele Fragen und wollte weiter und immer weiter gehen. Natürlich war es die Kathedrale, die mich am meisten anzog. Ich durfte hineingehen und allein umherwandern, während Mutter sich auf einer der Bänke auf dem Platz davor eine wohlverdiente Ruhepause gönnte.

Die immense Größe der Kathedrale überwältigte mich. Ich fragte mich, wie Menschen jemals in der Lage gewesen waren, ein steinernes Deckengewölbe zu bauen, das so hoch und so breit war. Wenn gerade der Chor sang oder die Orgel spielte, war ich von der Schönheit des Ganzen so überwältigt, dass mir die Tränen in die Augen stiegen. (Ich konnte nie verstehen, warum ich – anders als die anderen Jungen – weinen musste, wenn ich glücklich war.) Ich ging erst wieder zu Mutter zurück, als alle Tränen getrocknet waren.

Wenn auch das kleine Städtchen Rye nicht mit einer großen Kathedrale aufwarten konnte, hatte es doch ebenso große Wirkung auf mich. Ich liebte die steilen Pflasterstraßen, die Schindel- und Fachwerkhäuser und natürlich die berühmte, auf einem Hügel gelegene Kirche, die von den Einheimischen als die schönste in ganz Sussex bezeichnet wurde. Bei schönem Wetter konnte man nicht die Straßen entlanggehen, ohne ein halbes Dutzend Künstler bei der Arbeit zu sehen. Als Schüler hatte ich Architekt werden wollen, aber dafür gab es keine Ausbildungsstätten in der Nähe, sodass ich diesen Traum aufgeben musste. Ich entschied mich stattdessen, Lehrer zu werden.

Ich erinnere mich noch ganz genau an meinen letzten Tag an der Rye Grammar School. Es war der Tag nach dem offiziellen Beginn der Osterferien. Ich war noch da, um meine letzten Sachen abzuholen und mich von Freunden zu verabschieden, die ich zuvor verpasst hatte. Das einzige Mitglied des Lehrerkollegiums, das ich sehen wollte, war Mr. Matson, der während meiner ganzen sechs Jahre dort mein Hausvater gewesen war. Er sagte mir ein paar nette Worte zum Abschied: «Viel Glück, Skirth! Ich erinnere mich, dass du mir einmal gesagt hast, es sei dein Ziel, Architekt zu werden. Nicht viele von uns sind in der Lage, genau den beruflichen Weg einzuschlagen, den sie sich wünschen. Tja, es gäbe nicht viele Architekten, wenn nicht Burschen wie wir zur Stelle wären, die ihnen zuerst einmal Lesen, Schreiben und Rechnen beibringen. Lehrer mag der am schlechtesten bezahlte Job sein, den du dir aussuchen konntest, aber es ist sicher auch der lohnendste!»

Er schüttelte mir zum Abschied die Hand, und ich erinnere mich an den Gedanken, der mir durch den Kopf schoss: «Guter alter Mattie! Wenn ich halb so gut in diesem Job werde, wie du es bist, will ich zufrieden sein.»

Bevor ich das Gebäude verließ, schlenderte ich noch einmal durch die Aula, und dort sah ich etwas, das mir die vielleicht schönste Überraschung meiner gesamten Schulzeit bescherte. Ein Schildermaler war gerade damit fertig geworden, der dort hängenden Ehrentafel in Goldlettern zwei neue Namen hinzuzufügen. Der zweite war meiner. (Ein Schüler aus meinem Jahrgang und ich selbst hatten es geschafft, in allen Fächern Bestnoten zu bekommen.) Es bewegte mich zutiefst, dass ich es geschafft hatte, meiner Schule ein positives Andenken an mich zu hinterlassen.

Nun hatte ich noch eine weitere Pflicht zu erfüllen, deren erfolgreiche Erledigung mich wunschlos glücklich machen würde.

Die Fahrten zwischen zu Hause und der Schule mussten immer in Hastings unterbrochen werden, weil es keine durchgehenden Züge gab. Aus diesem Grund musste ich zwei unterschiedliche Dauerkarten bei mir tragen, wodurch ich mich schrecklich wichtig fühlte. Doch heute hatte ich einen besonderen Grund, die Unterbrechung meiner Fahrt zu nutzen. Statt in Hastings auf Bahnsteig 1 auf meinen Anschlusszug zu warten, verließ ich den Bahnhof und ging die Zufahrtsstraße entlang bis zum Fuß des Hügels, wo sich das örtliche Rekrutierungsbüro befand. In Bexhill war ich zu gut bekannt und schon zweimal abgewiesen worden. Ich hatte nicht vor, eine dritte Ablehnung zu riskieren. Diesmal würde ich mich zur Armee melden, selbst wenn das bedeutete, eine falsche Altersangabe zu machen.

Der Rekrutierungsoffizier in Hastings war weniger gründlich als sein Pendant aus Bexhill, mit dem Resultat, dass ich sein Büro, das ich als Zivilist betreten hatte, 15 Minuten später als Soldat wieder verließ. Ich fühlte mich nicht verändert, und ich sah auch nicht verändert aus, aber ich hatte die erforderlichen Papiere unterschrieben, den vorgeschriebenen Eid geschworen, mich verpflichtet und war ein zurückgestelltes Mitglied der Royal Garrison Artillery Seiner Majestät geworden. Meine Einberufung, so wurde mir gesagt, würde am Ende meiner Ausbildung zum Lehramtsanwärter kommen. Als ich die zum Bahnhof hin ansteigende Straße zurückging, trug ich stolz die khakifarbene Armbinde mit aufgestickter Krone, die ich als Freiwilliger der Armee bis zum Antritt meines Dienstes zu tragen berechtigt war.

Als ich nach Hause kam und meinen Eltern davon erzählte, war ich über ihre Reaktion außerordentlich erfreut. Offenbar war meinem Vater bereits zugetragen worden, dass ich schon zweimal versucht hatte, mich zu verpflichten. (Ich hatte gedacht, dass meine Versuche geheim geblieben waren!) Sie waren stolz auf mich und freuten sich, dass ich es für meine Pflicht hielt, König und Vaterland meine Dienste anzubieten. Doch ich bin sicher: Hinsichtlich der Frage, was zuerst kommen würde – der Ruf zu den Waffen oder das Ende des Krieges –, waren die Hoffnungen meiner Mutter das genaue Gegenteil meiner eigenen.

Ich hatte aus der Schule ein paar Schriftstücke mitgebracht, die für meine Zukunft von großer Bedeutung waren. Eines war ein Bewerbungsformular für das St. John’s College, die Dependence der University of London für die Lehrerausbildung. Außerdem hatte ich vom Direktor der Schule einen ausgesprochen positiven Empfehlungsbrief bekommen. «Morgen», so sagte ich mir, «werde ich zu Pfarrer Mortlock gehen und auch bei ihm eine Empfehlung erbetteln.» Er kannte mich, seit ich acht war, und hatte einen gewissen Einfluss bei den zuständigen Stellen in London.

Alle meine Hoffnungen erfüllten sich. Der Pfarrer leistete seinen Beitrag, und einige Zeit später bekam ich die Nachricht, dass ich ab Ende des kommenden Septembers einen Platz als «Resident Student» hatte. In Anbetracht «besonderer Umstände» würden für meine Unterbringung und Ausbildung keine Gebühren erhoben, abgesehen von einem nominellen Betrag von 25 Pfund, die ich aus eigenen Mitteln bestreiten müsste. Ich war über diese Nachricht mehr als erfreut, vor allem, weil die finanzielle Belastung meiner Eltern ihre Mittel nicht übersteigen würde.

Die Schule, der ich zugewiesen wurde, war jene, die ich besucht hatte, bevor ich nach Rye gewechselt war. Dort wurde ich von demselben großartigen Direktor betreut, der mir sechs Jahre zuvor geholfen hatte, mein Stipendium zu bekommen. Diese Zuweisung erwies sich als einer der größten Glücksfälle, die mir je widerfuhren.

Unsere Liebesgeschichte beginnt

Ich verliebte mich in Ella am Abend des 26. Juli 1916 um sieben Uhr. Es war ein wunderschöner Tag, sonnig und warm. An diesem Morgen hatte mir ein unverheiratetes, romantisch veranlagtes weibliches Mitglied des Lehrerkollegiums eine ziemlich persönliche Frage gestellt: «Haben Sie noch keine junge Dame?» (Der Ausdruck «Freundin» war damals noch nicht gebräuchlich.) Ich hatte geantwortet: «Gott sei Dank nicht», das hatte sie nicht davon abgehalten, mich zu einem «Musikalischen Abend» einzuladen, wie man das damals nannte.

Nun waren mir Partys ausgesprochen zuwider, doch die plötzliche Einladung, die Tatsache, dass die nette Dame mir schon sehr geholfen hatte, und meine Unfähigkeit, eine plausible Ausrede für ein Ausschlagen dieser Einladung aus dem Ärmel zu schütteln, ließen mir keine andere Wahl als so würdevoll wie möglich anzunehmen. «Gut!», sagte sie. «Es wird jemand dort sein, den Sie kennenlernen sollten.»

Wie sich herausstellte, war besagter «Jemand» ein schlankes, blondes und blauäugiges Fräulein in einem blau-weißen Sommerkleid. Noch nie in meinem Leben, so dachte ich mir, hatte ich ein Mädchen gesehen, das so hübsch aussah.

Ich hatte schon erwähnt, dass Ella und ich uns bereits kannten. Trotzdem wurden wir einander formell vorgestellt.

Mir war sie immer still, ernst und reserviert erschienen. Es dauerte jedoch nicht lange, bis ich erkennen sollte, dass sie praktisch das genaue Gegenteil war: nicht besonders häufig ernst, hin und wieder still, aber kaum jemals reserviert!

In den Monaten vor diesem Treffen hatte ich sie hin und wieder mit ihrer Freundin Muriel, die ich ziemlich gut kannte, in der Stadt gesehen. Muriel und ich hatten früher den gleichen Zug genommen, wenn ich in die Schule und zurück fuhr (sie nur bis Hastings, acht Kilometer entfernt). Manchmal ging ich mit ihr nach Hause, weil es für mich kein großer Umweg war; ich fand sie in Ordnung, aber nicht sonderlich anziehend. Sie hatte eine pingelige Art, die mir nicht besonders sympathisch war. Um einen Ausdruck aus dieser Zeit zu gebrauchen, sie «bildete sich etwas ein». Vermutlich hatte es damit zu tun, dass sie auf eine Privatschule ging. Ihrem Vater gehörte ein florierendes Molkereiunternehmen.

Ich hatte die Mädchen nicht angesprochen, wenn ich sie zusammen in der Stadt sah. Ich war zu dem Schluss gekommen, dass ich ganz gut ohne weibliche Gesellschaft leben konnte. Dieser konnte ich ja schon in der Schule und zu Hause nicht entgehen. Die Leiden unerwiderter Liebe hatte ich während drei oder vier kurzen, aber – zumindest für mich – intensiven «Liebesaffären» mit Klassenkameradinnen kennengelernt. (In jedem dieser Fälle war meine Bewunderung dem betreffenden Mädchen entweder vollkommen unbekannt oder vollkommen gleichgültig gewesen.)

Ich wusste damals nicht, dass Ella sich schon für mich interessiert hatte, bevor wir einander vorgestellt wurden. Sie dachte, dass es sicher «nett wäre, mich kennenzulernen», wenn ich nur nicht immer so ernsthaft, distanziert und in Gedanken versunken wäre.

Um aber auf die Party zurückzukommen: Hier waren wir zum ersten Mal zusammen, ohne dass Muriel mit ihrer Anwesenheit abgelenkt hätte. Mit einem Blick auf Ella waren alle «Liebschaften» meiner jüngeren Vergangenheit wie weggewischt, als hätte es sie nie gegeben. Ich war gefesselt.

Nachdem Tee gereicht worden war, versammelte sich die «Gesellschaft» zur Hausmusik. Ich saß am Klavier. Wir sangen Lieder, die gerade populär waren, was uns bis gegen halb sieben beschäftigte. Bald zog unsere Gastgeberin ein Album mit Klavierduetten hervor und fragte Ella und mich, ob wir eines davon auswählen wollten, um es zusammen zu spielen. Ella blätterte es durch, zeigte mir ein Stück und sagte: «Wenn du Primo spielst, spiele ich Secundo», was nichts anderes bedeutete als: «Du spielst die erste Stimme und ich die Begleitung.» (So würde jeder Fehler, den ich machte, deutlich herausstechen, während ihre Fehler voraussichtlich kaum auffallen würden. Nicht dass sie irgendwelche derartigen Gedanken gehegt hätte!)

Leider kann sich keiner von uns beiden an den Komponisten des kleinen Stücks erinnern, das wir spielten, eines «Klavierduetts in D zu vier Händen». Ich konnte einigermaßen sicher vom Blatt spielen, und unsere Darbietung wurde überschwänglich gelobt. Was ein Wunder war, da ich wegen der Nähe von Ellas Körper in Schweiß gebadet war. Um ein Duett zu spielen, muss man eng zusammensitzen, und so nahe war ich noch nie zuvor einem Mädchen gewesen. (In dieser Hinsicht zähle ich meine Schwestern nicht als Mädchen.) Ich hatte mich noch nie so schüchtern und unbeholfen gefühlt.

Als wir fertig waren, muss es wohl fünf Minuten vor sieben gewesen sein. Man gönnte uns eine kurze Ruhepause, während einer der Männer «Asleep in the Deep» zu Gehör brachte. Dieses Lied war zu jener Zeit ein «Muss» für jeden, der Bass singen konnte. Dann forderte unsere Gastgeberin Ella auf, etwas zu singen. Sie erklärte sich bereit, unter der Bedingung, dass ich sie begleiten würde. Natürlich war ich einverstanden.

Das Lied war eine jener sentimentalen «Drawing Room Ballads», die in der Zeit vor dem Radio so beliebt waren. Es trug den Titel «Love, Here Is My Heart».

Vor diesem Abend hatte ich es noch nie gehört. Es war egal. Als nach dem kurzen Vorspiel ihre klare, warme, süße Stimme erklang, war ich überzeugt, dass dies der lieblichste Klang war, den ich jemals gehört hatte. Die banalen Worte des Textes erschienen mir wie reine Poesie, und ich war vollkommen verzaubert. Als wir die letzten Noten erreichten, war ich leidenschaftlich rettungslos verliebt.

Wir verließen das Klavier und setzten uns nebeneinander, während die anderen ihre Beiträge darboten. Als Ella mir zuflüsterte: «Vielen Dank, du hast sehr schön gespielt», konnte ich keine Worte finden, um meinem Glück Ausdruck zu verleihen.

Ich kann mich an jedes Detail dieser musikalischen Augenblicke erinnern. An den Rest des Tages aber habe ich keinerlei Erinnerung. Zweifellos brachte ich sie nach Hause – das wäre ein Fußweg von 20 Minuten gewesen.

Ella hat meinen Bericht unterbrochen, um mich daran zu erinnern, dass ich sie tatsächlich nach Hause brachte. Weil es, wie sie sagte, dunkel wurde und sie keine Lust hatte, allein durch die verdunkelten Straßen zu gehen. (Ja, wir hatten auch im Ersten Weltkrieg eine Verdunklung.)

Ich habe schon beschrieben, welche Eigenschaften mich so stark zu ihr hinzogen. Es gab eine Eigenschaft, die ich früher nicht benennen konnte, von der ich aber glaube, dass sie der Grund für ihre besondere Anziehungskraft war. Etwas, das ich noch nie zuvor bei einem Mädchen in ihrem Alter beobachtet hatte.

Ich nehme an, jedes 15-jährige Mädchen verfügt über ein gewisses Maß an Charme und weiblicher Schönheit; wenn sie Pech hat, hat sie wenig von beidem; wenn sie Glück hat (so wie Ella), hat sie von beidem reichlich. Wenn sie außerordentliches Glück hat, wird sie auch etwas von jenem gewissen «Extra» besitzen, das zu beschreiben mir so schwerfällt. Man sah es. Es zeigte sich in der Art, wie sie sich bewegte, wie sie saß, wie sie sich hielt. «Würde» ist ein zu pathetisches Wort dafür. Es hatte nichts mit Stolz, Eitelkeit oder Einbildung zu tun. Ich glaube, nur ein Mädchen, das sich der Tatsache nicht bewusst war, dass sie gleichzeitig schön und bezaubernd war, konnte sie besitzen … diese spezielle, individuelle Eigenschaft, die wir … ich glaube, ich habe endlich einen Begriff gefunden! … die wir Haltung nennen. Ja. Das ist das Wort. Haltung.

Natürlich war es die Verbindung dieser Fassung mit all ihren anderen Qualitäten, die ich unwiderstehlich fand. So unwiderstehlich, dass meine Freude beinahe ekstatisch war, als ich sie nach dem Ende der Party ein Stück begleitete und eine Art sechster Sinn mir sagte, dass sie mich auch mochte.

Das ist der Grund, warum ich, immer wenn ich mich an jenen lang zurückliegenden Sommertag zurückerinnere, erkläre, dass es ein wunderschöner Tag war. Auch wenn es rund um die Uhr geschüttet hätte, würde ich dennoch schwören, dass es der schönste Tag des ganzen Jahres war. Der 26. Juli 1916 ist ein denkwürdiges Datum für mich. Wenn es einen Tag im Leben gibt, der wichtiger ist als alle anderen, dann war es in meinem Leben jener Tag, von dem ich gerade berichtet habe – der Tag, an dem die Liebesgeschichte begann.

In den folgenden Wochen trafen wir uns häufig. Ich entdeckte, dass sie ein völlig anderer Mensch war als das stille, reservierte Mädchen auf der Party. Sie war lebhaft und fröhlich und in vielerlei Hinsicht mein genaues Gegenteil. Sie schien sich durch nichts aus der Fassung bringen zu lassen und ging mit einem vergnügten Lächeln durchs Leben. (Mit Ausnahme der wenigen Male, wenn sie für ein Foto posieren musste. Dabei wurde sie stets in einer Pose abgelichtet, die untypisch für ihr fröhliches Wesen war.)

Ich war wohl eher der Träumer, der Idealist, der Emotionale von uns beiden; heute himmelhoch jauchzend, morgen zu Tode betrübt. Ella war die Praktische, ebenso intelligent wie ich und mit weitaus mehr gesundem Menschenverstand. Während mein Kopf vollgestopft war mit einer Menge geschwollener Bücherweisheit, hatte ihrer noch genügend Platz, um sich mit den praktischen Problemen des Lebens auseinanderzusetzen. Ich lief umher und hatte den Kopf in den Wolken; sie stand mit beiden Beinen fest auf der Erde.

Ich warf ihr des Öfteren (ungerechterweise) vor, sie sei nicht zu tiefen Gefühlen in der Lage – besonders im Anfangsstadium unserer Liebesgeschichte. Ich war 18 und heftig verliebt; Ella mit fünfzehneinhalb war es nicht. Doch ich muss schnell hinzufügen, dass sie mich mochte und dass ihre Zuneigung wuchs, je besser sie mich kennenlernte.

In vielerlei Hinsicht waren wir ideale Gefährten. Unsere gemeinsame Liebe zum Musizieren – und das Talent, ihr nachzugehen – stand am Anfang. Wir lebten beide gerne auf dem Land, liebten Reisen, die gleichen Zerstreuungen und lachten meist über dieselbe Art von Witzen. In ihrer Gesellschaft war ich weniger ernsthaft. In meiner Gesellschaft war sie weniger flatterhaft.

Als wir uns kennenlernten, leistete Ella ihren «Kriegsbeitrag», wie man das damals nannte, indem sie als Milchmädchen arbeitete. Das ist vielleicht der falsche Begriff. Ich glaube, ich hatte schon von Ellas Freundin Muriel gesprochen, deren Vater in der Molkereibranche war. Weil die Männer zur Armee eingezogen wurden, fehlten ihm Leute. Seine «hochnäsige» Teenager-Tochter übernahm eine der Milchrunden und überredete Ella, sie zu begleiten.

Das war, wie sich zeigte, richtig harte Arbeit. Oft sah ich, wie die beiden 15-Jährigen die Milchkannen vor die Haustüren ihrer Kunden schleppten, wenn ich auf dem Fahrrad an den Strand fuhr, um wie üblich vor dem Frühstück ein wenig zu schwimmen. Sie begannen ihre Runde um Punkt halb sieben.

An manchen Nachmittagen hütete Ella einen kleinen Vierjährigen, dessen Vater im Krieg war. An schönen Tagen ging sie mit Frankie in den Park, und wann immer ich konnte, war ich auch dort. Frankie war, wie ich, ein Bewunderer von Ella und hatte mich bald in den kleinen Kreis seiner besonderen Freunde aufgenommen. Was mich für dieses Privileg qualifizierte, war meine Gabe, seinem Segelboot Manieren beizubringen. Offenbar kenterte die Yacht regelmäßig an den Nachmittagen, an denen ich nicht am Bootsteich war. Ella sagt, er habe, wenn sie ihn für den Nachmittagsspaziergang fertigmachte, unweigerlich gefragt: «Wird der MANN heute auch kommen?» Ich hatte keinen Namen: Solange sein Vater fort war, war ich der MANN. Ellas Antwort war meist «Vielleicht», gefolgt von einem halblauten «Ich hoffe es».

Es war ein seltsamer Zufall, dass wir beide vorhatten, Lehrer zu werden. Sie blieb, bis sie alt genug für die Aufnahmeprüfung war, weiter an ihrer alten Schule, um als «Monitress»[1] für Kleinkinder zu arbeiten. Diese Art von Job war ziemlich unterbezahlt und mit viel Arbeit verbunden.

Der Julitag, an dem wir uns kennenlernten, war mein letzter Tag als Lehramtsanwärter vor Beginn der fünf Wochen langen Sommerferien gewesen. Meine Bewerbung um einen praktischen Ausbildungsplatz in London war angenommen worden, und ich sollte Ende September beginnen. Es gibt nicht viele Vergnügungen, die man genießen kann, wenn man nicht wenigstens ein bisschen Geld in der Tasche hat, und das winzige Taschengeld, das meine Eltern mir zahlen konnten, reichte nicht, um eine Freundin auszuführen. (Das Konzept «Jeder bezahlt für sich» war in diesen lang vergangenen Tagen unbekannt.) Also schaute ich mich nach einem Job um und fand einen, der perfekt für meine Lage passte.

Ich arbeitete als Bürohilfe (mit der Betonung auf Gehilfe) im Büro unseres Lokalblättchens, des Bexhill on Sea Chronicle. Dabei war ich nicht nur für Buchhaltung und Archiv zuständig, ich assistierte außerdem auch an der Linotype-Maschine und lieferte unsere Zeitung schließlich auch am Kiosk ab! (Wozu ich mein eigenes Fahrrad benutzte.) All das machte mir Spaß, und ich erlernte willig jede Aufgabe, mit der ich betraut wurde. Fünfeinhalb Jahrzehnte später kann ich Ihnen immer noch die exakte Zahl der Ausgaben sagen, die wir jeden Freitag druckten – eintausendsiebenhundertfünfzig –, jede davon zum Preis von einem halben Penny! Nicht gerade die große Welt der Fleet-Street-Tycoons, aber für mich war es damals Big Business, denn es bedeutete, dass mir von nun an jede Woche ein Pfund für mich selbst (und mein Mädchen) zur Verfügung stand und dass ich montags und donnerstags frei hatte zum Ausgehen.

Je ernsthafter die Beziehung mit Ella wurde, desto mehr Sorgen machte mir eine andere Sache: der Krieg. Ella wusste es nicht, aber im Grunde genommen war ich bereits in der Armee. Das Rekrutierungsprogramm für Freiwillige sah vor, dass Schüler und Studenten zunächst ihre Ausbildung beenden sollten. Meine hatte ich gerade abgeschlossen. Daher meine Sorge: Wenn das College mich nicht bekam, dann bekam mich die Armee und umgekehrt. In beiden Fällen würden Ella und ich uns trennen müssen. Bisher hatte ich noch nicht den Mut aufgebracht, es ihr zu sagen.

Der Sommer 1916 war idyllisch. Vielleicht ist jeder Sommer idyllisch, wenn man verliebt ist – besonders, wenn es die erste Liebe ist. Vermutlich regnete es von Zeit zu Zeit, doch in meiner Erinnerung schien jeden Tag die Sonne, der Himmel war immer blau und das Meer immer silbern. Wir spazierten die Promenade entlang, wanderten durch die Kornfelder oder die ginsterbedeckten Downs, glücklich, dass wir zusammen waren. An wärmeren Tagen gingen wir schwimmen – genauer gesagt, ich schwamm, während Ella geduldig am Strand saß. Wenn es die Finanzen erlaubten, spielten wir im Park Tennis, wobei ich meist verlor.

Wir hatten das Glück, dass ihre Eltern mit unserer Freundschaft einverstanden waren. Allerdings ließen sie uns nicht unbeaufsichtigt allein, also gingen sie kein Risiko ein.

Ellas Vater, der Jahre zuvor missbilligend die Stirn gerunzelt hatte, wenn ich noch als Chorknabe vor seinem Sitz in der Kirche meine Kapriolen gemacht hatte, verbarg seinen trockenen Sinn für Humor hinter einem Pokerface. Was ihre Mutter anging, war sie das Gegenteil einer typischen angehenden Schwiegermutter, liebenswert, freundlich, verständnisvoll und obendrein sehr gutaussehend. Beide mochten mich, und wir verbrachten viele glückliche Abendstunden bei Whist und Rommé.

Ich habe schon erwähnt, wie die Musik Ella und mich zusammenbrachte und dass es Ellas Singstimme war, in die ich mich verliebte. Eines Abends bei ihr zu Hause entdeckte ich, dass sie als Pianistin genauso versiert war. (Bis zu diesem Zeitpunkt hatte sie gelegentlich Duette mit mir gespielt, ansonsten aber sehr wenig; sie sagte, dass sie das Singen vorzog.) Auf ihrem Klavier lag eine wunderschöne Geschenkausgabe von Mozarts Klaviersonaten. Dieses Album faszinierte mich, weil es die gleiche Ausgabe war, die ich einige Jahre zuvor auf Dr. Stokes Klavier gesehen hatte. Ich öffnete sie und sah, dass eine Karte hineingeklebt war, auf der stand: «Verliehen an Ella Christian für Klavier … Trinity College of Music». Sie gab zu, dass sie das Notenalbum im vergangenen Jahr als ersten Preis für Klavierspiel in ihrer Altersgruppe gewonnen hatte. Dann zog sie eine schöne Ausgabe von Lives of the Great Composers aus dem Regal, einen weiteren Preis, den sie gewonnen hatte.

In dieser Hinsicht stand es also «zwei zu null» für sie! Aber ich konnte nicht anders als sie noch mehr zu lieben. Ich war ganz sicher nicht eifersüchtig.

Für musikalische Unterhaltung waren wir nicht ausschließlich auf unsere eigenen Spielkünste angewiesen. Sicher, wir hatten weder Fernsehen noch Radioübertragungen noch LPs. Doch es gab in Bexhill ein kleines Residenzorchester, das von der Gemeinde subventioniert wurde. In einem aufstrebenden Badeort hatten die Feriengäste schließlich ein Anrecht darauf, «gute Musik» zu hören.

Ein paar Jahre zuvor war eine halbmondförmige Konzerthalle gebaut worden, indem man die niedrige Klippe aushöhlte, die unsere Promenade überragte. Dann wurde eine halbkreisförmige Struktur auf den Strand gebaut, die aussah wie ein Molenkopf, und im Mittelpunkt des so gebildeten Kreises wurde ein offener Konzertpavillon errichtet.

Bei geeignetem Wetter erklang von diesem Pavillon aus die Musik des Orchesters Bor und Paikin, drumherum standen Liegestühle, die zwei Penny kosteten, während Nichtzahlende auf der Promenade umherspazieren oder stehen und zuhören konnten. Bor und Paikin waren zwei ausgesprochen versierte Musiker, die vor irgendwelchen politischen Turbulenzen in Osteuropa geflohen waren und sich mit ihren Familien in unserer Stadt niedergelassen hatten. Sie hatten ein erstaunliches Geschick darin, Kompositionen, die für ein komplettes Orchester geschrieben worden waren, für ihre eigenes kleines Ensemble zu «arrangieren», sodass wir Auszüge aus Opern, Symphonien, Serenaden usw. zu hören bekamen.

Zahlreiche Sänger und Instrumentalisten traten am Anfang ihrer Karriere auf der Kolonnade von Bexhill auf – viele von ihnen wurden später sehr berühmt. Ella und ich besuchten so viele ihrer Konzerte wie wir konnten, und wenn die Gastsängerin des Tages ein Lied sang, das Ella besonders gefiel, kaufte ich eine Ausgabe der Noten, und wir übten es zusammen. Wir sind den Herren Bor und Paikin zu großem Dank verpflichtet – sie erweiterten unseren musikalischen Horizont gewaltig und bereiteten uns viele Stunden ungetrübter Freude.

An meinem «Zahltag» (Samstag) führte ich Ella meist aus. An unserem dritten Samstag (oder vielleicht war es auch der vierte) waren wir entweder beim Kolonnadenkonzert oder im Kino gewesen – wir können uns nicht erinnern, wann unser erstes Kino eröffnete –, und wie üblich begleitete ich sie nach Hause. An ihrem Gartentor wurde ich äußerst tollkühn. Ich legte beide Arme um sie, zog sie an mich und küsste sie keck auf den Mund. Sie wehrte sich nicht im Geringsten. Ich war so beflügelt, dass ich die fast zwei Kilometer nach Hause rannte.

Einige Zeit später erklärte sie mir kühl, sie habe sich schon gefragt, wann ich endlich den Anfang machen würde!

Meine Beichte

Es war August, die Sommerferien waren vorüber. Wir waren auf dem Nachhauseweg vom letzten der Abendkonzerte. Da Ellas Eltern darauf bestanden, dass sie um zehn Uhr zu Hause war, hatten wir zwanzig Minuten für uns.

Am Ufer war es sehr, sehr finster. Wegen der Zeppelin- und Flugzeugangriffe auf London herrschte Verdunklung. (Diese Angriffe waren übrigens ein wichtiger Grund für den Wohlstand, den unsere Stadt zu dieser Zeit genoss. Viele Menschen waren aus London in unsere Gegend gezogen, die als sicher galt.) Für junge Liebespaare wie uns war die Verdunklung gut, weil die Unterstände auf der Promenade ideal für ein trautes Zusammensein waren. Niemand konnte einen erkennen.

Es war einer dieser ziemlich schwülen Abende, an denen Geräusche besonders weit tragen. Wir konnten das entfernte gedämpfte Grummeln von Kanonen im fast 200 Kilometer entfernten Flandern hören.

Im ersten freien Unterstand schmiegten wir uns aneinander. Aufgrund der Sorgen, die mich beschäftigten, konnte ich nicht so zärtlich sein wie sonst. Ich hatte mich entschlossen, ihr heute mein Geheimnis zu beichten.

Ich tat es so zartfühlend ich konnte, und ich schloss mit einer unbeschwerten Bemerkung in der Art: «Sie müssen schon ziemlich schlecht dran sein, wenn sie wollen, dass ich für sie kämpfe. Ich glaube nicht, dass ich ein besonders guter Soldat sein werde.»

Ella schwieg.

«Es wird erwartet, dass wir alle unseren Beitrag leisten», fuhr ich fort. «All diese Frauen, die mit weißen Federn[2] unterwegs sind! Aber das war nicht der Grund, warum ich mich verpflichtet habe», fügte ich hastig hinzu.

Es war zu dunkel, als dass ich Ellas Gesicht hätte erkennen können. Nach einem Moment sagte sie: «Aber Horace geht nicht.» (Horace war der Freund ihrer Schwester.) «Nicht, bevor sie ihn einziehen!»

Ich fragte sie, ob sie wollte, dass ich so wäre wie er, und sie flüsterte: «Nein.»

«Jedenfalls bin ich schon dabei», sagte ich weiter. «Mach dir keine Sorgen. Ich werde bloß in Cooden sein.» (Unter dem Derby Scheme[3] konnte ein Rekrut sich sein Regiment selbst wählen; und da die Royal Garrison Artillery ein Ausbildungslager im nahe gelegenen Cooden hatte, hatte ich mich für sie entschieden.) «Wir werden uns sehen können, wann immer ich frei habe. Außerdem werden sie mich jetzt noch nicht wollen.»

Langsam schlenderten wir nach Hause, Ella hatte sich fest bei mir eingehakt. Ich empfand eine Mischung aus Freude und Trauer. Ich war sehr, sehr traurig über die Aussicht, dass wir uns trennen mussten, gleichzeitig aber froh herauszufinden, dass Ella meinetwegen betrübt war. Dies war der Abend, an dem ihr klarwurde, dass sie mich liebte.

Der Schlag kam in der letzten Septemberwoche. Ich sollte mich am 3. Oktober zu meinem Armeedienst melden. Ich musste mein College über die Einberufung informieren, damit meine Zulassung auf unbestimmte Zeit ausgesetzt werden konnte.

Unser erstes Treffen lag auf den Tag genau neun Wochen zurück, als meine «Papiere» ankamen. Die Meldungen aus dem Krieg waren deprimierend. Die Sache lief alles andere als gut.

Als ich Ella die Nachricht überbrachte, nahm sie es gelassen auf.

«Was habe ich gesagt? Sie müssen schlecht dran sein, wenn sie mich haben wollen. Nun ja, ich werde wohl hingehen und ihnen aus dem Schlamassel helfen müssen», witzelte ich. Ich versuchte, zuversichtlich zu klingen, aber Ella fand es nicht komisch.

Unsere unschuldige Liebelei hatte 69 Tage lang gedauert. Würde sie eine Trennung überstehen? Niemand außer uns glaubte daran, und wir hatten keine Möglichkeit, es herauszufinden, bevor die Probe aufs Exempel kam.

Ella verabschiedete mich am Bahnhof. Ich hatte meine Familie gebeten, nicht mitzukommen. Meine Gefühle waren gemischt. Mich erfreute der Gedanke, dass ich meine Verpflichtung gegenüber meinem König und meinem Land erfüllte, und der Stolz meiner Eltern darauf, dass ich mich freiwillig zum Dienst gemeldet hatte. Traurig machte mich der Abschied – die Tatsache, dass die glücklichsten zehn Wochen meines Lebens zu Ende gegangen waren. Traurig, und auch ein wenig demütig, als ich sah, wie eine Träne über Ellas Wange rollte. Soweit ich wusste, war es das erste Mal, dass jemand meinetwegen weinte.

Ich lerne, Soldat zu sein

Wie sich herausstellte, brachte mich der Zug nicht nach Cooden. Ich «meldete mich» in Catterick, fast 500 Kilometer von zu Hause entfernt.

Am 3. Oktober 1916 war ich ein schmaler, unreifer Jüngling von achtzehn, der aussah wie sechzehneinhalb. Aus dem sicheren Schoß von Zuhause und Schule wurde ich Hals über Kopf in eine Welt geworfen, von deren Existenz ich kaum etwas geahnt hatte. Die Armee hatte sich eine ziemliche Aufgabe vorgenommen, wenn sie mich innerhalb von sechs Monaten in einen erwachsenen, kämpfenden Mann verwandeln wollte. Aber genau das taten sie – oder genauer gesagt, das ist es, was sie glaubten, getan zu haben.

Ich für meinen Teil tat mein Bestes. Klaglos akzeptierte ich die ungewohnten Abläufe, die Schikanen, den Mangel an Privatsphäre, die harsche militärische Disziplin, die würdelosen ärztlichen Untersuchungen, die rohe Sprache, das Strafexerzieren, die Gewaltmärsche (oh, diese Armeestiefel und die Blasen!), das schlechte Essen, die harten Betten, das Polieren der Stiefel mit Spucke, die Kälte und die Nässe. (Die meiste Zeit schienen wir damit zu verbringen, in den Mooren von Nord-Yorkshire durch knöcheltiefen Schnee zu trotten.) Wie gesagt, ich ertrug die Situation klaglos, wie die meisten meiner Kameraden – aber tief in meinem Inneren hasste ich das alles.

Doch niemand hatte mich gebeten, Soldat zu werden. Ich hatte mich freiwillig gemeldet, warum also sollte ich mich beklagen?

Gegen Ende meiner Grundausbildung bekam jemand heraus, dass ich in der Schule «Hochschulpotenzial» in Mathematik erreicht hatte. Daraufhin steckten sie mich in einen dreiwöchigen Intensivkurs über hochtechnische Dinge. Wenn Sie die Bedeutung des Wortes «Ballistik» im Lexikon nachschlagen, werden Sie eine Vorstellung bekommen, worum es dabei ging. Den Kurs schaffte ich spielend und schloss mit dem besten Ergebnis aller Teilnehmer ab. Daraufhin bekam ich den Rang eines Corporals, wurde das, was man einen «Specialist» nannte, und hatte fortan das Recht, ein bronzenes O (für «Observer», also Beobachter) mit Lorbeeren über meinen zwei Streifen auf dem Ärmel zu tragen. All das zusammen machte mich zu einem B.C.A. – was für «Battery Commander’s Assistant» steht.

Nach 24 Wochen dachte die Armee, dass sie ihren Job getan hatte, nämlich den ungeschliffenen, weichen, jugendlichen Rekruten in einen kompetenten, kampfeslustigen Artilleristen zu verwandeln. Ich hatte knapp sechs Kilo zugenommen, war körperlich widerstandsfähiger geworden und hatte das edle Gefühl des Patriotismus eingehaucht bekommen. Die Armee-Geistlichen hatten uns von der Rechtmäßigkeit unserer Sache überzeugt und uns versichert, dass Gott uns den verdienten Sieg schenken würde. Sie hatten uns gepredigt, dass es Sein Wille war, dass die Deutschen – diese Teufel in Menschengestalt –, vernichtet werden sollten. Ich glaube, ich dachte wirklich, dass ich und meine Freunde unsere Schwestern und Freundinnen vor einem Schicksal bewahrten, das schlimmer war als der Tod! Immunisiert gegen dies, geimpft gegen jenes und indoktriniert gegen jeden landesverräterischen Gedanken war ich nun also bereit für den Krieg.

Die Monotonie der Ausbildung wurde nur unterbrochen durch Heimaturlaube, die ich hin und wieder ergattern konnte. An einen kurzen «48-Stunden-Ausgang» kann ich mich gut erinnern. Es war Mitte Dezember und bitterkalt. Es begann mit einem einstündigen Fußmarsch durch Schneeverwehungen zum Bahnhof von Richmond in Yorkshire, gefolgt von sieben Stunden Stehen in den Gängen verschiedener Züge, bevor ich zu Hause ankam. Mein Wochenende dort dauerte von acht Uhr morgens bis fünf Uhr nachmittags, und in dieser Zeit galt es, meine Eltern zu besuchen, mit ihnen zu essen und zu Ella zu gehen, um kostbare zwei Stunden in ihrer Gesellschaft zu verbringen, bevor ich den langen, langen Rückweg nach Catterick antrat. Selbst das erschien mir kein zu hoher Preis für solch ein kurzes Wiedersehen.

Während meiner halbjährigen Grundausbildung war ich in verschiedenen Ecken des Landes stationiert – Catterick natürlich, Mansfield in Nottinghamshire, Chichester, Farnborough, Aldershot und schließlich in Lydd in der Nähe von zu Hause, wo wir Schießtraining hatten. Ich schaffte etwa ein halbes Dutzend kurze Abstecher, um meine Freundin zu treffen, bevor ich zu der Einheit abkommandiert wurde, bei der ich dienen sollte, bis der Krieg vorbei war.

35 Windsor Road

Bexhill-on-Sea

Sussex

22. Jan 1917

Liebster Ronald.

Ich muss mich entschuldigen, dass ich gestern (Sonntag) nicht geschrieben habe, aber Muriel hatte mich zum Tee zu sich eingeladen, also konnte ich natürlich nicht ablehnen, weil ich ihr dauernd sage, dass ich irgendwohin muss, wenn sie mich fragt.

Heute hatten wir zum ersten Mal in diesem Jahr ein wenig Schnee. Ich wünschte mir, es gäbe einen richtig guten Schneesturm, damit man hinterher ein wenig Spaß haben könnte.

Heute Morgen hat Mutter von Mabel und Chrissie gehört, die wissen wollten, wie es Dir geht & fragten, ob Du ein Foto von Dir in Uniform für sie entbehren kannst, weil alle Mädchen Fotografien von verschiedenen Freunden haben, die in der Armee dienen.

Horace ist immer noch hier, ich glaube nicht, dass er gehen wird, bevor sie ihn holen, mein Liebster. Ich weiß wirklich nicht, was ich Dir sonst noch erzählen soll, darum schließe ich mit herzlichen Grüßen von uns allen & haufenweise Liebe und Küssen.

Ich bleibe

Deine Dich liebende

Ella

Am 17. März wurden mir die üblichen 14 Tage Übersee-Urlaub gewährt. Zwei Wochen vorher hatte Ella ihren sechzehnten Geburtstag gefeiert; mein neunzehnter war im Dezember gewesen.

Bei Ella zu Hause wurde uns ein Privileg gewährt, das uns bis dahin verwehrt worden war. Wir durften im Wohnzimmer allein sein. Dennoch bemühten wir uns, die stillen Pausen zwischen den Musikstücken, die wir gemeinsam spielten, nicht allzu lang werden zu lassen, sodass beim Rest der Familie keine Besorgnis aufkommen konnte.

Es tat gut zu hören, dass ich in meiner Uniform gut aussah. Ella war in den sechs Monaten unserer Freundschaft schöner denn je geworden. Ich bemerkte auch eine kleine Veränderung in ihrer Art. Sie war immer noch fröhlich und lebhaft, aber doch merklich zurückhaltender, und ihre Stimmung war nicht mehr so ausgelassen.

Sie wurde nicht nur erwachsen, auch ihre Zuneigung zu mir wuchs beständig. Insofern ist es nicht leicht zu erklären, warum ich ausgerechnet während jenes Heimaturlaubs die ersten Stiche der Eifersucht verspürte.

Andererseits: Doch, es ist leicht zu erklären. Folgendermaßen kam es dazu.

Bei uns an der Küste waren Hotels und Pensionen zu Krankenhäusern und Genesungsheimen für verwundete Soldaten umfunktioniert worden. An der Somme und an anderen Frontabschnitten hatte es entsetzliche Verluste gegeben, und den anschaulichen Beweis für diese Tatsache lieferte uns die Zahl der Männer, die sich zur Rekonvaleszenz in unserer Heimatstadt aufhielten. Ihre Anwesenheit war eine ständige Erinnerung daran, dass der Krieg kein Spiel ist, dass Männer verwundet werden und dass viele weitere nicht hier waren, weil sie nicht mehr lebten.

Ellas Eltern zeigten, ebenso wie meine Eltern und viele andere, ihr Mitgefühl für diese Männer auf eine ganz praktische Weise – indem sie die «Mobilen» zu sich nach Hause einluden. Ella erzählte mir von einigen, die in ihrer Familie zu Gast waren. Ich war egoistisch genug, diese Vorstellung überhaupt nicht zu mögen. Wie schon gesagt, Ella war dabei, zu einer äußerst anziehenden und attraktiven jungen Dame heranzuwachsen.

Sicher war ich eifersüchtig, andererseits aber nicht so sehr, dass unser Glück getrübt worden wäre. Im Übrigen wusste ich, dass Ellas Eltern auf meiner Seite waren.

Nachdem die Hälfte meines Urlaubs vorüber war – am achten meiner 14 freien Tage –, kam ein Telegramm: «Sofort zurück zur Einheit. Aller Urlaub gestrichen.»

Meine Einheit war die 239. Siege Battery, R.G.A. (Royal Garrison Artillery). Während ich im Urlaub weilte, war sie nach Codford St. Mary am Rande der Ebene von Salisbury verlegt worden.

Mir blieben nur ein paar Stunden, um meinen Eltern, meinem kleinen Bruder und meinen Schwestern auf Wiedersehen zu sagen, bevor ich zu Ellas Haus eilte. Ich verabschiedete mich von ihr in jenem Zimmer, in dem sie mich mit ihrem Gesang verzaubert hatte. Als Abschiedsgeschenk überreichte sie mir ein wunderschönes silbernes Zigarettenetui, auf dem meine Initialen eingraviert waren. Ich hatte nichts für sie. Es war keine Zeit gewesen, ein Geschenk zu kaufen. Sie war sehr tapfer und vergoss keine Tränen. Wir konnten beide nicht ahnen, dass es fast zwei Jahre dauern würde, bis wir uns wiedersehen sollten.

Ellas Vater begleitete mich zum Bahnhof! (Sie wollte mich nicht abreisen sehen.) Als ich in den Zug stieg, überreichte er mir sein Geschenk und sagte: «Viel Glück, Ronald. Pass auf dich auf.»

Es war ein versilbertes Miniatur-Hufeisen, detailgenau, etwa sieben Zentimeter im Durchmesser. Ich fühlte mich stolz und geehrt, es zu bekommen. Ich hatte keine Ahnung, wie dringend ich jedes bisschen Glück benötigen würde, das es bringen konnte.

Die Reise nach Codford war schwierig, und ich erreichte Salisbury gerade zu spät, um meinen Anschlusszug noch zu bekommen. Egal!, dachte ich, wir werden nicht den Krieg verlieren, nur weil Corporal S. einen halben Tag zu spät kommt.

Es war Markttag, und es herrschte ein reges Treiben. Ich habe Ihnen von dem kleinen Hufeisen und dem Zigarettenetui erzählt, also können Sie sich wahrscheinlich vorstellen, was als Nächstes geschah. Ich ging die Hauptstraße entlang und schaute ins Schaufenster des Juwelierladens. Ja! Damit konnte ich nicht danebenliegen. Was Schmuck anging, kannte ich den Geschmack meiner Liebsten gut genug, um sicher zu sein, dass sie das akzeptabel finden würde.

Die Verkäuferin war überzeugt davon, dass meine Verlobte sich über das Geschenk freuen würde. Sie hätte selbst gern eine solche Perlenkette, sagte sie mir. Sie gab mir eine kleine Karte, auf die ich meine Nachricht schreiben konnte. (Ich weiß nicht mehr, was ich schrieb; wahrscheinlich «Mit Liebe für meinen Schatz. Wir werden uns bald wiedersehen».) Dann legte sie die Kette in ihr Etui und verpackte es zusammen mit der Karte, sodass ich es mit der Post verschicken konnte.

Als ich das Postamt verließ, hatte ich das Gefühl, etwas «Endgültiges» getan zu haben. Ich meine damit nicht das Ende unserer kleinen Romanze. Ich wusste, dass ich Ella bis ans Ende meines Lebens lieben würde. Nein, eher war es die letzte Seite eines Kapitels in unserem Lebensbuch.

Zum ersten Mal betrat ich die Kathedrale. Ich habe die Kathedrale von Salisbury später öfters besucht, und ihr Inneres hat mich jedes Mal traurig gestimmt. Ich finde ihre grauen Steine kalt und kahl. Vielleicht liegt es daran, dass der Himmel jedes Mal so bewölkt war, wenn ich dort war. Wären die Strahlen der Sonne durch die bunten Kirchenfester gefallen, hätte ich es vielleicht so schön gefunden wie Winchester. Doch was das Äußere angeht, hatte ich niemals Zweifel. Wenn ich die Kathedrale vom Ufer des Avon aus erblickte, jenem Punkt, von dem aus Constable sie gemalt hat, empfand ich ihren großartigen spitz zulaufenden Turm als das schönste Beispiel seiner Art in ganz England.

Ich kniete nieder und betete für meine Familie und Ellas Familie, und ich bat um eine sichere und gesunde Heimkehr, wenn das Kämpfen vorbei war.