9,99 €

Mehr erfahren.

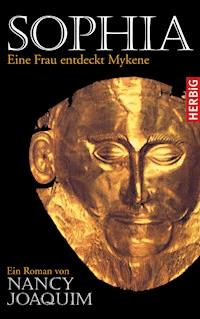

- Herausgeber: Herbig, F A

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Athen 1869. Als Heinrich Schliemann de junge Griechin Sophia Kastromenou trifft, ist er 47 Jahre und ein erfolgreicher Kaufmann mit aufwendigem Lebensstil, der sich künftig ganz seinem Traum widmen will, der Suche nach Troja, der sagenhaften Stadt Homers, von deren Existenz er überzeugt ist. Die 17jährige Sophia, anfangs skeptisch gegenüber Heinrich, gerät zunehmend in den Bann seiner faszinierenden Idee. Sie wird Heinrich Schliemanns zweite Frau, seine Gefährtin und Partnerin. Durch ihn lernt das Mädchen aus Athen eine neue Welt kennen, Paris mit seinem Luxus und die Grabungsstätten in Kleinasien, wo Heinrich eigentlich zu Hause ist. Sophia begleitet ihn und seine Arbeit, nimmt aber mehr und mehr auch selbst Anteil an den Grabungen. Da wird Schliemanns Traum wahr: In In Troja entdecken sie den Schatz des Priamos, müssen ihren Fund aber in einer abenteuerlichen Aktion nach Athen schmuggeln, um nicht betrogen und übervorteilt zu werden im Ringen um den Besitz des Schatzes. Als Schliemann endlich doch mit seiner Sensation an die Öffentlichkeit tritt, bleibt ihm die Anerkennung seiner Arbeit versagt. Enttäuscht und verbittert verlässt er Sophia, kehrt Troja und Athen den Rücken, um sein altes Leben in Paris wieder aufzunehmen und sich ins Vergessen zu stürzen. Sophie bleibt zurück, zunächst orientierungslos und enttäuscht, dass Heinrich sie verlassen hat. Als sie jedoch eine Grabungslizenz erhält, besinnt sie sich auf sich selbst und startet allein als Frau mit wenigen Helfern eine Expedition nach Mykene. Heinrichs Arbeit ist ihre Arbeit geworden, sie ist fasziniert von dem Gedanken, das Grab Agamemnons zu finden. Und tatsächlich kommen fünf Gräber zum Vorschein. Da taucht Schliemann wieder auf. Doch Sophia ist eine andere geworden: Selbständig, stark, herausgetreten aus dem Schatten ihres Mannes. Er erkennt, dass er nicht mehr das halbe Kind vor sich hat, sondern eine Frau, die weiß, was sie will und was sie kann. Über die gemeinsame Arbeit finden die beiden wieder zusammen als ebenbürtige Partner. Hinzu kommt nun der lang ersehnte Erfolg. Heinrich Schliemann und seine Frau Sophia erringen weltweiten Ruhm... Nancy Joachims Roman spielt mit historischen, biografischen und fiktiven Elementen: Sophia Schliemann erscheint als eigenständige Archäologin, die mehr Anteil an den Erfolgen ihres Mannes gehabt haben könnte, als belegt ist. Nancy Joaquims Roman spielt mit historischen, biografischen und fiktiven Elementen: Sophia Schliemann erscheint als eigenständige Archäologie, die mehr Anteil an den Erfolgen ihres Mannes gehabt haben könnte, als belegt ist. Nancy Joaquim entwirft die Geschichte von Heinrich und Sophia Schliemann völlig neu, die Geschichte einer großen Liebe, einer faszinierenden Vision und eines atemberaubenden Abenteuers.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 642

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

Nancy Joaquim

Sophia

Eine Frau entdeckt Mykene

ROMAN

Aus dem Amerikanischen von Dagmar Türck-Wagner

Herbig

Besuchen Sie uns im Internet unter

Inhalt

ERSTER TEIL

Auf den Fluren des reichbegüterten Mannes

ZWEITER TEIL

Teile mit mir die Gewalt

DRITTER TEIL

Here gab in die Hand ihr den goldenen prächtigen Becher

Nachwort

ERSTER TEIL

Auf den Fluren des reichbegüterten Mannes

Siehe, wie Schnitter, einander entgegenstrebend, die Schwaden Niedermähn auf den Fluren des reichbegüterten Mannes, Weizen oder auch Gerste, und sinkend sich häufen die Garben.

I

Paris 1869

Eindrucksvoll hob diese Spieldose sich in ihrer Schlichtheit von allen anderen ab. Rundum funkelte es von vielfarbigem Emaille und Gold, sie hingegen war aus feinstem Silber und hatte in der Mitte ein Medaillon, das Musikinstrumente zeigte: eine Laute und Hörner auf einem geöffneten Notenbuch. Zur Linken des Medaillons saß eine Frau unter einem Baum, und zur Rechten spielte ein Mann mit einem kleinen Hund. Die Ränder der Dose waren von üppigen Girlanden aus Bändern und Blumen umwunden, die in ihrer Mitte in einem kleinen ovalen Medaillon einen Vogel mit ausgebreiteten Schwingen hielten. Der Boden war mit einem symmetrischen Blumenmuster verziert, und rechts von der Mitte befand sich die mechanische Kurbel.

Heinrich bediente nun selbst den vogelförmigen Knopf, und wieder erhob sich der Vogel aus der Dose, drehte seine Pirouetten über dem Oval aus Goldfiligran, wirbelte mit fröhlichem Gezwitscher herum und schlüpfte, nachdem er seinen Gesang beendet hatte, wieder zurück und entschwand in sein silbernes Versteck.

Er kaufte die Dose, ohne sich nach dem Preis zu erkundigen, und als der Verkäufer ihn fragte, ob er sie als Geschenk verpacken solle, lächelte er und hielt die Hände dicht am Körper, in der Hoffnung, daß man sein Zittern nicht bemerken würde. »Ja, es ist ein Geschenk.«

»Wollen Sie eine Karte hineinlegen, Herr Schliemann?«

»Nein, keine Karte.«

Die silberne Spieldose wurde in einen grünen Lederbehälter gesteckt, dessen Ränder mit Samt abgesetzt waren, und der goldene Schlüssel zum Aufziehen verschwand in einer Vertiefung im Boden. Dann wurde sie in eine Geschenkdose gepackt und mit dem schwarzen, von goldenen Bienen übersäten Papier umwickelt, für das Chaumet ebenfalls berühmt war. Heinrich Schliemann verließ das Haus Nr. 12 an der Place Vendôme leicht verwirrt, aber sehr zufrieden mit seinem Kauf, und als er wenige Minuten später in seiner Kutsche saß, begann er hemmungslos zu lachen. Nun hatte er tatsächlich ein Geschenk für Helena von Troja gekauft, und Napoleon hatte ihm geholfen, es auszusuchen! Statt sich auf der Stelle nach Yerres zu begeben, wie er vorgehabt hatte, wies er den Kutscher an, zur Rue Victoire Nr. 2 zurückzukehren, wo er das Geschenk für Helena ohne weitere Erklärung Henris sicherer Obhut anvertraute, bevor er für einige Tage zu seinem Freund Martial Caillebotte nach »La Casin« aufs Land hinausfuhr.

Yerres war ein Ort im Brie und fünfundzwanzig Kilometer von Paris entfernt. Er war nach dem Fluß benannt, der ihn durchzog, nachdem er sich oberhalb des Städtchens nahe der Wassermühle der Benediktinerabtei Notre-Dame d’Yerres mit dem Réveillon vereinigt hatte.

Martial erzählte seinen Besuchern gerne, das Dorf Yerres sei genau dort entstanden, wo einst die alte Römerstraße von Paris nach Sens den Fluß überquerte, und er zeigte ihnen voller Stolz die alte Furt, die unmittelbar am östlichen Rand seines Besitztums vorbeiführte. Der bewaldete Mont Griffin überragte den Ort, und am linken Flußufer erstreckte sich das Land bis tief in den Senart-Forst hinein, das ehemalige königliche Jagdrevier. In Richtung Montgeron waren die Hügel von üppigen Wein- und Obstgärten überzogen. Bei der Fahrt ins Brietal eröffnete sich Frankreichs große Weizenregion und in der Flußbiegung der Yerres das bezaubernde Land der Heubündel.

Heinrichs Kutsche näherte sich Martials ockerfarbenem Herrenhaus von Norden, fuhr durch ein großes, überwölbtes Eingangstor und über einen gepflasterten Weg, der am Hofeingang der Villa endete. Im Brunnen inmitten des Hofes stand die Statue eines kleinen Jungen, der eine sich windende Gans umklammerte und von Wasserkaskaden spielerisch umplätschert wurde. Martial hatte die Räder der Kutsche auf dem Pflaster gehört, und als sie anhielt, stand er bereits in der Tür. Das weit geöffnete Foyer in seinem Rücken erlaubte erste atemberaubende Blicke auf die jenseits gelegenen wundervollen Gärten von »La Casin«. Während Martial ihn begrüßte, konnte Heinrich in der Ferne die schulterhohen Ligusterhecken sehen, die, wie er wußte, die üppig grünen Rasenflächen umrandeten und auf die gewundenen Wege hinwiesen, die zu den langgestreckten, weiten Rosenbeeten führten, die nun in voller Blüte standen.

Martial Caillebotte war ein überaus erfolgreicher Bettenfabrikant und hatte jahrelang exklusiv die französische Armee beliefert. Zwar hatte er sich längst zur Ruhe gesetzt, doch war er immer noch Richter am französischen Handelsgericht. In dieser Funktion hatte er Heinrich Schliemann kennengelernt, denn Schliemanns Exportlizenzen wurden in Berlin und Paris registriert und erneuert. In Paris war es Caillebotte, der alljährlich seine Genehmigungen überprüfte. Er tat dies mit der ihm eigenen Sorgfalt und zugleich mit ungewöhnlichem Interesse für diesen stets untadelig gekleideten Mann, der in jedem Januar bei ihm erschien und es nie versäumte, sich nach seinem Wohlergehen und dem seiner Familie zu erkundigen, bevor er seine wohlgeordneten Unterlagen vorlegte. Jahr für Jahr freute sich Martial auf Schliemanns blitzende blaue Augen und den sonoren Klang seiner Stimme, und jedesmal war er beeindruckt davon, mit welch kontinuierlichem Aufschwung sich seine Geschäfte entwickelten. Eine Zeitlang war die Beziehung zwischen ihnen zwar herzlich, aber rein geschäftlicher Natur gewesen. Doch da sie sich beide lebhaft für das Pariser Kunstgeschehen interessierten und beide gern Möbelauktionen besuchten, hatten sich in den letzten Jahren häufig Anlässe zu privaten Begegnungen und Gesprächen ergeben. Sie hatten mit der Zeit zu einer sehr herzlichen Freundschaft geführt, die von beiderseitigem Respekt bestimmt war.

Martial war mit seinen siebzig Jahren ein stattlicher Mann und auf den ersten Blick für den siebenundvierzigjährigen Heinrich Schliemann ein sehr ungleicher Gefährte, aber jeder von ihnen genoß die kultivierte Gesellschaft des anderen. Häufig gingen sie gemeinsam zu den Versteigerungen, wo sie oft, aber immer in aller Freundschaft um dasselbe kostbare Stück wetteiferten.

Martial war zum zweiten Mal verheiratet, und seine Frau war zwanzig Jahre jünger als er. 1860 hatte er im Alter von einundsechzig Jahren das wunderschöne Landgut in Yerres gekauft und dort zusammen mit Celeste ihre drei Söhne großgezogen. Sie hatten es »La Casin« genannt und den Gärten und dem ausgedehnten Park besonders liebevolle Aufmerksamkeit gewidmet. Heinrich war ein häufiger und gerngesehener Gast, und das vor allem im späten Frühjahr, wenn in den Gärten schon die grandiose Blüte begann.

Ein Besuch in »La Casin« war immer auch mit dem Genuß erlesener Speisen und einer intelligenten Unterhaltung verbunden, doch waren es in der Regel die Gärten, die jeden Gast am meisten faszinierten. Unter Martials persönlicher Aufsicht waren sie von Jahr zu Jahr schöner geworden. Die weiten Rasenflächen, die von kühlen Kiefern- und Fichtenhainen überschattet wurden, waren von Lärchen und anmutigen Ulmen gesäumt. Runde Beete, die dicht mit Primeln, Nelken, Sturmhut und Phlox bepflanzt waren, wirkten wie riesige Sträuße in voller Blüte, wobei jedes Beet von tief grünen Bändern gestutzter Lorbeer- und Efeubüsche umgeben war.

In den abgeschiedenen Gärten, die über das ganze Besitztum verteilt waren, blühten üppig Rosen, Dahlien und im Mosaik gepflanzte Levkojen, Geranien, Vergißmeinnicht, Stiefmütterchen und Scharlachsalbei, und im Frühjahr und Sommer fügte sich noch die Blüte von Flieder, Glyzinien, Clematis und Goldregen zu dieser Pracht. Jeder Garten lud dazu ein, auf einer der sorgsam plazierten Bänke oder unter einer blütenüberwachsenen Laube eine Mußestunde zu verbringen.

Für gewöhnlich verlebte Heinrich seine Tage in »La Casin« auf ruhige Weise. Er las in der Stille eines der bezaubernden Gärten, oder er paddelte auf dem Fluß, vorbei an den Ufern, die von Weiden gesäumt waren, deren überhängende Zweige die Wasseroberfläche streichelten. Hin und wieder kam einer der Nachbarn zu Besuch und nahm gemeinsam mit der Familie das Mittagessen in dem getäfelten Eßzimmer ein. Anschließend spielten die Männer Bezigue oder Billard, aber am liebsten überließ Heinrich sich nach dem Essen der stimmungsvollen Landschaft von »La Casin«. Manchmal schlummerte er allein im Kanu unter den Weiden, durch die nur gedämpft das Sonnenlicht drang – den Strohhut tief ins Gesicht gezogen, die Hände locker um das Paddel gelegt.

Martial und Celeste hatten ihre Söhne immer ermutigt, die Schönheiten von »La Casin« in all ihrer Vielfalt zu erforschen. Als Kinder waren sie vertraut mit Frühjahrsranunkeln, Schöllkraut und mit den Primeln am Rande der Wiesen, auf denen wilde Orchideen wuchsen. Sie hatten beobachtet, wie die Pfirsichbäume ins Spalier gesetzt und im Herbst nach Süden abgeschirmt wurden, und man hatte sie gelehrt, auf die weichen Teppiche aus niedrigen Pflanzen zu achten, die unter den alten Eichen wuchsen. Farne und Moose schmiegten sich dort unter die efeuüberwachsenen Stämme der Bäume, und nahe den kristallklaren Wassern rauschender Bäche verbargen sich im Schatten Pfeilkraut, Binsen und japanische Iris. Am Fluß Yerres wuchsen sieben Reihen von Pappeln und Weiden auf der großen Wiese, die sie »Ha-Ha« getauft hatten. Dort, wo sich schöne Durchblicke auf die Volieren und die Ställe, auf die Orangerie und die Kapelle boten, waren sie unbeschwert lachend herumgetollt. Sie hatten sich auf den bequemen, strohüberdachten Bänken bei den Weißbuchen und dem blühenden Mohn neben dem Eishaus ausgeruht, und sie waren willkommene Stammgäste in der Schweizer Hütte gewesen, die als Meierei diente. Hier tranken sie täglich frische Milch aus weißen Porzellanschalen und beglückwünschten sich gegenseitig zu ihrer prachtvollen Tagesbeute: Grashüpfer, Schlangen und Frösche, die sie in grasgefüllten Gläsern aller Größen einfingen, wobei sie die Metalldeckel vorsorglich mit kleinen Luftlöchern versahen.

In diesem Frühjahr hatte Martial sich besonders auf Heinrichs Besuch gefreut. Wie immer war er begierig, ein Aufleuchten in seinen kritischen Augen zu sehen, als sie nun die frisch gesetzten Büsche und Bäume überblickten und die Vielfalt von neu gepflanzten Blumensorten, die Celeste mit großer Sorgfalt für die Beete mit den mehrjährigen Pflanzen ausgesucht hatte. Inzwischen war ihm Heinrichs aufmerksame Reaktion auf alle Veränderungen sehr wichtig geworden, und er schätzte seine Bemerkungen über ein neues Tulpenbeet, die gefüllten Hyazinthen, den neuen Pfingstrosengarten, die Fichtenschonung oder die Ahornbäume in ihrem jungen Grün.

Kurz nach Heinrichs Ankunft in Yerres schlug Martial einen Nachmittagsspaziergang durch den Rosengarten im warmen Sonnenschein vor. Er freute sich, ihm die jüngste Bereicherung seines wohlgepflegten, symmetrisch angeordneten Beetes zu zeigen: junge Rosenbüsche, die er sich aus dem Schulgarten in Lyon besorgt hatte, der auf Josephines Initiative zurückging. Einige Pflanzen standen schon duftend und samtig in voller Blüte. Andere würden sich erst später öffnen, und wieder andere mußten geduldig auf ihr großes Debüt im Spätsommer warten, wenn sie den Rosengarten mit einem unendlichen Überfluß an Sommerfarben und die Porzellanschalen und -vasen in allen Räumen des Hauses mit einer duftenden, zartblättrigen Schönheit füllen würden, die einen so bemerkenswerten Teil von »La Casin« ausmachte.

Gemächlich schlenderte Heinrich mit Martial die ebenen, gepflegten Pfade entlang und ließ sich bereitwillig von Josephines kaiserlichen Rosen bezaubern, die in harmonischem Einklang mit den Weinlauben und den bescheideneren Heckenrosen standen, welche auf keinen so edlen Stammbaum verweisen konnten. Heinrichs Sinne fühlten sich von diesen langen Reihen von rosa, roten und weißen Rosen vorbehaltlos angesprochen, denn sie symbolisierten für ihn nicht Vollkommenheit, sondern ein unendliches Versprechen, und er ließ sie nur ungern zurück, als er nun gemeinsam mit Martial seinen Spaziergang durch den weitläufigen Hain von Libanonzedern zur Wiese hin fortsetzte. Auf dem Aussichtsplatz am Fluß setzten sie sich auf eine der einfachen Holzbänke und blickten unter den dahintreibenden Wolken auf den friedlich in die Weite strömenden Fluß. Sie tauschten Neuigkeiten über gemeinsame Freunde aus und unterhielten sich über die aktuellen Geschehnisse in Paris. Und vor allem sprachen sie über den drohenden Krieg, der ihnen an diesem friedlichen Frühlingsnachmittag im idyllischen Land der Heubündel an der Flußbiegung der Yerres kaum mehr als eine absurde Unmöglichkeit schien.

»Lampierre habe ich letzthin häufig gesehen«, sagte Heinrich und beantwortete damit Martials Frage nach den neuesten Ereignissen im »Santini«. »Er schart immer einen Kreis von Zuhörern um sich, aber es beunruhigt mich, daß er seine Meinung über Louis Napoleon so offen ausspricht. Mehrfach hat er verkündet, daß für Louis der Krieg mit Preußen nichts als ein selbstgefälliges Übungsmanöver sei, mit dem er ganz Frankreich unnötig in Gefahr stürzen werde, und daß nun ein weiterer Napoleon Krieg spielen wolle. Ich fürchte manchmal um Lampierres Sicherheit. Er spricht völlig Fremde an und fragt sie, ob man ihnen bereits die feierliche Einladung zu Louis Napoleons neuem Krieg zugestellt habe. Für gewöhnlich lachen die Leute, aber seine Redeweise grenzt an Landesverrat.«

Martial lächelte. Er schien nicht weiter besorgt.

»Lampierre dramatisiert gern die Dinge«, sagte er, »deshalb ist er ja ein so erfolgreicher Journalist. Erinnerst du dich an den Vorfall im letzten Jahr, als der Erzbischof einen von Rauchets Romanen verbieten ließ? Ich glaube, daß Rauchet ihm allein die ungeheure Popularität zu verdanken hat, die er seitdem genießt. Man mußte eine zweite Auflage drucken, um die riesige Nachfrage nach diesem schmutzigen kleinen Machwerk zu befriedigen. Nachdem Lampierre seine Äußerungen über die Wirkung des Buches auf die intimen Körperteile des Erzbischofs getan hatte, wollte ganz Paris es lesen, und Rauchet wurde schnell zum reichen Mann. Ich habe noch nicht gehört, daß Lampierre deswegen die Exkommunikation zu befürchten hat, vielmehr behauptet er in aller Öffentlichkeit, er sei über diesen Vorfall zu einem tief religiösen Menschen geworden. Ich verstehe, daß er darum betet, der Erzbischof möge sich häufiger in das literarische Leben von Paris einmischen. Jedermann weiß, Heinrich, daß Lampierre freimütig ist und ein sehr loses Mundwerk hat, aber ich kann nicht glauben, daß er sich ernstlich in Gefahr befindet.« »Ich hoffe, du behältst recht, Martial. Auf jeden Fall sorgt Lampierres Affe in heiklen Momenten für die nötige Heiterkeit, und er begleitet seinen Herrn fast jeden Tag zu ›Santini‹. Lampierre behauptet, seine Tischmanieren hätten sich verbessert. Ehrlich gesagt finde ich Vincente wenig verändert, aber er entfaltet seine Serviette sehr gekonnt, und die Stammgäste vom ›Santini‹ scheinen ihn zu mögen. Er trinkt seinen ›Cafe noir‹ gemeinsam mit uns, dabei weiß jeder, daß ihm ein oder zwei Gläser guter Cognac lieber sind. Eine von Lampierres Freundinnen hat ihm ein blaues Jackett geschneidert. Es ist sehr hübsch geschnitten und mit Goldlitzen verziert. Er sieht damit aus wie ein Leutnant der ›Garde de Seine‹!«

Es mochte mit Martials Alter zu tun haben oder mit seiner klugen Art, die Heinrich noch beeindruckender fand, wenn Martial ihm in Erinnerung rief, daß er und Balzac im gleichen Jahr 1799, in einem anderen Jahrhundert, geboren waren – jedenfalls vermochte Heinrich die Dinge, die ihm am Herzen lagen, mit Martial in einer Offenheit zu besprechen, die ihm mit jedem anderen unmöglich gewesen wäre. Lucien Lampierre war Heinrichs bester Freund, und häufig genoß er gemeinsam mit ihm, der stets zu Scherzen aufgelegt war, die vielfältigen Freuden des Pariser Lebens. Aber Martial Caillebotte war mehr für ihn – ein echter Vertrauter, eine seltene Art von Freund, der Heinrichs Vertrauen nie mißbraucht, sondern immer vorbehaltlos und aufrichtig beantwortet hatte. Er behielt jedes Geheimnis für sich und bezog nicht einmal Celeste mit ein. Als Freund konnte man sich auf Martials Schweigsamkeit unbedingt verlassen, wenn er hingegen mit einem Gast, den er besonders gerne mochte, durch seine Gärten ging, hörte er kaum zu und redete unablässig. Hier war er der erfahrene Führer durch seine Lieblingswelt, und die Vorzüge und Nachteile der vielen verschiedenen Gewächse lieferten ihm unerschöpflichen Stoff für Erklärungen und Ratschläge. Diese Pflanze liebte die Feuchtigkeit, und diese verlangte nach Sonne, und seinem wachsamen Auge entging auch während seiner Ausführungen kein verwelktes Blatt. Die verkümmerten Blätter eines Stengels oder einer Blüte wurden auf der Stelle abgezupft und verschwanden in seiner Tasche. Martial war Heinrichs Lebenstraum, das alte Troja zu entdecken, bestens bekannt, und anders als die meisten ihrer gemeinsamen Freunde begeisterte er sich an Gesprächen über dieses Thema. Er hegte unverhohlene Bewunderung für Heinrichs intensive Kenntnis der alten griechischen Mythen, seine Vertrautheit mit der »Dias« und seinen unbeirrbaren Glauben an Homers historische und geographische Zuverlässigkeit, aber wie so viele andere fühlte auch er sich unfähig, das eine wie das andere nachzuvollziehen.

Sie nahmen ihren Spaziergang wieder auf und gelangten zu einem Hang, auf dem erst kürzlich eine ganze Anzahl von jungen Bäumen gepflanzt worden war. Martial blieb stehen und betrachtete prüfend einen jungen Ahornbaum, der schon grünte.

»Ich habe einen märchenhaften Platz entdeckt, Martial«, sagte Heinrich und sah zu, wie dieser leidenschaftliche Gärtner die Biegsamkeit der jungen Äste prüfte. »Ich habe dir viel darüber zu erzählen!«

Aus seiner Stimme sprach gedämpfte Erregung, während Martial dem jungen, offenbar gesunden Ahorn seine ganze Konzentration und übertriebene Aufmerksamkeit widmete. »Er entspricht in jeder Hinsicht meiner Vorstellung von der Stätte, an der Troja sich einst befunden haben muß. Ich habe einen Hügel entdeckt, der von einer wundervollen Ebene umgeben ist, die sich bis zum Meer erstreckt. Martial, ich habe beschlossen, mich von meinen Geschäften zurückzuziehen, so wie du es getan hast, und meine gesamte Zeit den Ausgrabungen auf diesem Hügel zu widmen. Ich bin fest davon überzeugt, daß ich Troja dort finden werde. Ich habe bei den Türken eine Grabungserlaubnis beantragt. Sie kann jeden Tag eintreffen.«

»Die Ahornbäume gehören zu den bevorzugten Kindern von Mutter Natur, wußtest du das, Heinrich?«, erklärte Martial, als habe er Heinrichs Ankündigung ignoriert oder überhört.

»Die Natur hat sie mit reichen Gaben beschenkt. Sie spenden den großzügigsten Schatten. Sie werden zu starken, hohen Bäumen, ihre Zweige sind eine sichere Schaukel für die Kinder, und sie liefern einen süßen Sirup, eine goldfarbene Flüssigkeit mit wundervollem Aroma. Ihr Holz ist nicht das gewöhnliche der stillen winterlichen Kaminfeuer. Es ist wunderschön und stark, ein außergewöhnliches Holz, das sich für Möbel und Ziergegenstände eignet. Du, Heinrich, bist wie ein Ahorn: stark und edel und für außergewöhnliche Dinge begabt. Ich wäre kein sehr guter Gärtner, würde ich nicht von Zeit zu Zeit einige dieser Ahornzweige zurückschneiden, um meinen Baum schön und gesund zu erhalten. Und ich wäre kein sehr guter Freund, wenn ich dir nicht ehrlich meine Gefühle offenbaren würde: Ich wünschte mir, du würdest dich anderen Wagnissen zuwenden, dein Leben auf eine glanzvolle Zukunft ausrichten und nicht auf eine imaginäre Vergangenheit. Heinrich, dir fehlt jemand, der die Leere in deinem Leben auf reale Weise füllt. Du jagst diesem Traum nach, anstatt dich anderen Dingen zuzuwenden, die dich viel glücklicher machen könnten. Du brauchst eine Frau, eine Familie, die du liebst und mit der du all die Freuden und Annehmlichkeiten eines sorglosen Lebens teilen kannst. Du brauchst ein wahres Heim wie ›La Casin‹, um das du dich kümmern und das du über die Jahre verschönern kannst, einen Garten, über den du dich ärgern und freuen kannst. Hat die schöne Österreicherin dir wirklich so sehr die Freude daran verdorben?«

Langsam gingen sie nebeneinander her, und die Luft war erfüllt von Kiefernduft, als sie nun einen Pfad einschlugen, der dicht mit herabgefallenen Nadeln bedeckt war.

»Martial, ich danke dir von Herzen für deine Fürsorge, und ich weiß deinen Rat zu schätzen, aber ich bin glücklich in meiner Einsamkeit. Ich bin zufrieden und kann ohne Einschränkung tun, was ich möchte. Natürlich hätte auch ich gern eine Familie und ein Heim wie dieses, aber ich bin ein sehr eigener Mensch, und ich kann mir keine Frau vorstellen, die mich lange ertragen würde. Ich bin für ein Familienleben einfach nicht geschaffen.«

»Heinrich, ›La Casin‹ würde mir bei all seiner Schönheit ohne Celeste und die Kinder nur wenig bedeuten. Die bloße Zufriedenheit reicht nicht aus. Die richtige Frau würde dich glücklich machen, und Glück ist das wichtigste im Leben. Deine Suche nach Troja ist bewundernswert, aber was geschieht, wenn das alles erst einmal vorüber ist? Und früher oder später wird es vorüber sein. Was wirst du dann tun? Dich in Paris allein bewundern, während dir Henri jeden Mittag pünktlich um eins das Essen serviert? Oder willst du jeden Nachmittag im ›Santini‹ von deinen Abenteuern erzählen, bis dir endlich keiner mehr zuhören mag? Mein Freund, du hast alle Möglichkeiten, ein weit luxuriöseres Leben zu führen, als du es tust, aber du fühlst dich hier in ›La Casin‹ auch deshalb so wohl, weil du den Alltag mit Leuten teilst, die dir wichtig sind. Wir treffen auf zahllose Hindernisse im Leben, Heinrich, aber hin und wieder müssen wir jemandem vertrauen, und dieses Vertrauen muß vorbehaltlos sein. Tu dir selbst einen Gefallen und vergiß die unerfreuliche Erinnerung an Dagmar. Sie gehört der Vergangenheit an. Such dir eine andere Frau und laß diese alten Geschichten, griechischer oder welcher Art auch immer, endlich hinter dir.«

Heinrich lächelte nachdenklich.

»Das mag eine sehr angenehme Lebensweise sein, Martial, aber für mich ist es nicht die richtige. Falls es dich besorgt, daß ich zuviel allein bin, könnte ich allerdings über einen Gefährten wie den kleinen Affen Vincente nachdenken. Was meinst du, was Henri zu einem solchen Tischgast beim Mittagessen sagen würde?«

Die beiden Männer lachten und näherten sich nun wieder den weiten smaragdgrünen Rasenflächen und dem bezaubernd gelegenen Herrenhaus, wo sich die nachmittäglichen Aktivitäten einer Familie, die auf dem Lande lebt, abspielten. Unter den weit ausladenden Ästen einer Ulme erwartete Celeste sie zum Tee, und neben ihr sah Heinrich Gustave im Schatten des Baumes sitzen, einen der Söhne der Familie Caillebotte. Gustave saß in seinen Stuhl zurückgelehnt und war in ein angeregtes Gespräch mit seiner Mutter vertieft, die gerade eine Schale mit Früchten auf den Tisch stellte.

An der Wegbiegung blieb Martial plötzlich stehen. Er lächelte kaum merklich, und das gab seinem Gesicht einen ungewohnten, fast mutwilligen Ausdruck.

»Meinst du, diese Helena von Troja war so schön, wie man sagt?«

»Viel schöner«, antwortete Heinrich, ohne zu zögern. »Sie hat eine zartgoldene, bernsteinfarbene Haut, und ihr schwarzes Haar glänzt wie Ebenholz.«

»Wirklich?«, rief Martial ungläubig aus.

Gustave Caillebotte war einundzwanzig Jahre alt, ein hochgewachsener, vollbärtiger junger Mann, höflich und gebildet. Dem Wunsch seines Vaters folgend hatte er Rechtswissenschaft studiert, und das mit Erfolg, denn er hatte sein Examen erst kürzlich mit den allerbesten Noten bestanden. Aber inzwischen war auch hinreichend klargeworden, daß Gustave sich nicht zum Juristen, sondern zum Maler berufen fühlte. »Ich habe jetzt mein eigenes Atelier, Monsieur!« erklärte er Heinrich voller Stolz. »Meine Eltern haben mir das kleine nach Norden gelegene Wohnzimmer gegeben. Möchten Sie es sehen?«

Nach dem Tee begleitete Heinrich Gustave zu dem kleinen Raum an der Nordseite des Hauses. Abgesehen von den üppig wuchernden Geranien, die aus den frisch gestrichenen schwarzen Blumenkästen in den Hof hinabhingen, war es erstaunlich schmucklos eingerichtet. Entlang der stuckverzierten Wände standen ein paar alte Tische und Kommoden und am äußersten Ende des Raumes ein schwarzer Ofen, der mit Holz beheizt wurde und dessen langes Rohr durch die Decke führte. Kleine Orientteppiche und größere, geblümte Decken lagen zerknüllt und gehäuft in den Ecken auf dem Fußboden, und zahllose Skizzen, Zeichnungen und Ölbilder hingen an den Wänden oder lagen auf den im Raum verteilten Stühlen. Alle zeigten sie Ansichten von »La Casin«, den Blumengärten und dem Fluß, der Hausfront mit der Kolonnade und dem Weg durch Ha-Ha. Es waren wunderbare Bilder, spontan und zugleich von ganz eigenem Stil, gesehen mit dem Auge eines jungen Malers, der in den Jahren seiner Entwicklung gemeinsam mit seinem Vater und seinen Brüdern immer wieder die Obstgärten und den Park durchstreift hatte. Er kannte die große Wiese und die Rasenflächen von »La Casin« und hatte im natürlichen Zyklus der Jahreszeiten die Blumenbeete in der Fülle ihrer Blüten und Blätter beobachtet. Er setzte eine welkende Blume neben eine knospende, die niedrigen Pflanzen in die Außenreihen, die höchsten in die Mitte, stellte die verschiedenen Arten mit einem unfehlbaren Sinn für Nuancen und eine harmonische Komposition in Kontrast zueinander, und alle Pflanzen hoben sich in reiner, strahlender Farbigkeit voneinander ab.

Unter den Gemälden befanden sich verschiedene Szenen aus dem ummauerten Gemüsegarten, in dem Gustave gerne stundenlang saß und die Gärtner skizzierte, die dieses zwei Hektar große Land, das den Haushalt mit einer unerschöpflichen Fülle von frischem Gemüse und Früchten versorgte, in gepflegter Ordnung hielten. Auf einem Bild bewässerten die barfüßigen Gärtner ihre makellosen grünen Pflanzenreihen aus Metallkannen. Sie hielten jeweils zwei, eine in jeder Hand, und das Wasser sprühte wie sanft fallender Regen herab. Auf einem anderen Bild arbeiteten sie im Sonnenlicht an den Mauerspalieren, an denen die Gurken und die Bohnen kletternd emporwuchsen. Heinrich begeisterte sich vor allem für eines der Gemälde, auf dem er die Arbeit im Küchengarten sehr treffend dargestellt fand, ganz wie er sie aus eigener Anschauung kannte: Zwei Gärtner von »La Casin« deckten eine Reihe von zarten jungen Pflanzen zum Schutz mit umgedrehten, wohlgeformten Tontöpfen ab, die sie mit kleinen Steinen leicht von der fruchtbaren dunkelbraunen Erde abgehoben hatten. Die barfüßigen Gärtner trugen gelbe Strohhüte mit schmalen Krempen und hatten ihre Hosen bis zu den Knien hochgeschlagen.

»Dieses Bild möchte ich gerne kaufen, Gustave«, erklärte Heinrich dem dunkeläugigen jungen Mann, der hochgewachsen im kühlen Licht des Raumes stand. Gustave lächelte.

»Monsieur, ich kann von einem so guten Freund meines Vaters kein Geld annehmen! Das wäre nicht richtig. Ich möchte es Ihnen gerne schenken. Vater sagt, Sie haben in Ihrem Haus in Paris sehr viele Gemälde.«

»Ja, das stimmt, Gustave. Vielleicht besuchen Sie mich eines Tages in der Rue Victoire und schauen sie sich an.« Heinrich verweilte noch für einen kurzen Augenblick vor einem anderen von Gustaves Gemälden. Sofort erkannte er den Platz in den Gärten von »La Casin« mit dem weiten Blick über den Fluß und die Wiese, über die Hügel von Cloncy und Tallis und nach Osten bis nach Montgeron, wo die schöne Dagmar in den ersten Tagen ihrer Liebe ihre künstlerische Inspiration gefunden hatte.

»Gustave, würden Sie mir bitte dieses Bild hier reservieren? Bei meinem nächsten Besuch möchte ich es mir noch einmal ansehen, aber ich bestehe auf einem Kauf. Überlegen Sie sich bitte deshalb einen Preis.«

Gustave stimmte höflich zu. Er war mehr als erfreut über dieses schmeichelhafte Interesse für seine Arbeit, aber zugleich drängte es ihn auch, den Hausgast zu verabschieden und zu seinen Skizzen und Studien über das Alltagsleben in Yerres zurückzukehren.

Draußen im Hof hielt Heinrich einen Augenblick inne und schaute dem Wasser im Brunnen zu, das spielerisch über die Bronzefigur des Knaben mit der sich windenden Gans plätscherte. Als er sich in das große Gästezimmer im zweiten Stock begab, wo er für gewöhnlich wohnte, hatte ein Diener seine Kleider bereits in dem mahagonigetäfelten Schrankzimmer aufgehängt. Die Bücher, die er aus Paris mitgebracht hatte, lagen auf dem Schreibtisch, und er fuhr mit der Hand darüber, als er daran vorüberging. Er trat an eines der geöffneten Fenster und blickte auf die sanft geschwungenen Rasenflächen, die sich vom Haus bis zum Rosengarten und von dort bis hin zu den Pappeln in der Ferne erstreckten, die wie hochgewachsene Wächter den Uferpfad säumten. Und als die duftende Abendbrise in alle Ecken des Raumes drang, der mit dem edlen Empiremobiliar eingerichtet war, das er so liebte, dachte er über die vergangenen Wochen mit einer Klarheit nach, die ihm, wie ihm erst jetzt bewußt wurde, bis zum heutigen Tag völlig gefehlt hatte.

Der Frieden und die Ruhe in »La Casin« würden ihm guttun, seinem Denken eine klare Richtung geben. Martials Weisheit würde ihm helfen. Vielleicht würden die Lücken sich nun schließen, und er würde endlich frei sein. Es war noch nicht zu spät.

Seltsam, dachte er, während er über den Fluß blickte, wie man die gleichen schwierigen Momente im Laufe seines Lebens wieder und wieder erlebt, sie glasklar vor sich sieht, wo auch immer man sich in der Welt befindet – die Leute, die Farben, die sie trugen, ihre Stimmen, die grauen Schatten. Selbst hier in »La Casin«. Auch vor zwei Wochen, als er an Bord der »Argentan« von Konstantinopel in den Bosporus hinausgesegelt war, hatte er tief in sich gespürt, wie der Groll an ihm nagte und die alten Ängste aufrührte. Aber nicht mehr für sehr lange. Die Erinnerung, die er nie zu verdrängen vermocht hatte, war im Begriff zu ersterben. Er würde sie sterben lassen. Mit seiner bloßen Entschlossenheit würde er sie nun auslöschen,

»Warum müssen wir fort von hier? Können wir keinen Brief schreiben und darum bitten, daß wir bleiben dürfen? Was haben wir denn getan?«

All die Jahre hatten die lebhafte Erinnerung an seine Angst an diesem schrecklichen Tag vor Weihnachten niemals verblassen lassen. Vater hatte ihm das Buch gegeben, um seine Tränen zu stillen, dieses kleine Buch, dessen Worte der Junge noch nicht lesen konnte – das Buch, in dem er Seite um Seite Bilder sah, die ihm das Herz erwärmten, als die Welt ringsumher zerbrach.

In der heiteren Atmosphäre des wunderschönen »La Casin« wurde ihm nun völlig klar, daß er zu jener Zeit noch viel zu jung gewesen war, um den Beziehungen zwischen den Menschen, die ihm am nächsten waren, viel Aufmerksamkeit zu schenken. Aber dennoch war er alt genug gewesen, um zu bemerken, daß seine Familie nur am Sonntagmorgen eine richtige Familie war, wenn die drei Kinder gemeinsam mit ihren Eltern den kurzen Weg vom Pfarrhaus zur Dorfkirche zurücklegten. Kostbare Momente, in denen Hände sich berührten und Finger sich verflochten. Wenn die Berührung nur länger gedauert hätte. Viel zu bald verließ der Vater an jedem Sonntag seine Frau und seine Kinder an der vordersten Kirchenbank und verschwand hinter der weißen Tür in dem Eckraum, wo er seine Predigt noch einmal durchging und die Hymnen auswählte. Der kleine Heinrich kannte den Raum. An manchen Wochentagen öffnete er wie ein kleines Gespenst unbemerkt die weiße Tür und spähte hinein, um sich zu vergewissern, daß der Vater da war – so gesund und wohlbehalten, daß er am kommenden Sonntag wieder den kostbaren Familienspaziergang mit ihnen machen konnte. An den Winternachmittagen war der Raum grau und voller Schatten, aber im Frühjahr und im Sommer fiel das Sonnenlicht golden durchs Fenster und erleuchtete den großen, weichen Sessel beim Kamin, in dem der Vater saß und las. Es kamen immer wieder Leute, die den Vater in diesem Raum besuchten. Herr Faßbinder und Frau Bechler, Frau Lanz und ihre sechzehnjährige Tochter Elsa, die bei weitem das schönste Mädchen im Dorf war. Elsa hatte eine Fülle wunderbar goldschimmernder Locken und trug selbst im kältesten Winter keinen Hut, sie trotzte den Elementen und ging in einem langen braunen Mantel und mit diesem wunderschönen goldenen Glorienschein, den er so bewunderte, andächtig zur Kirche.

Während die Schatten nun über »La Casin« und seinen weitläufigen Rasenflächen immer länger wurden, erinnerte er sich, wie stark ihn Elsas Selbstsicherheit verwirrt hatte. Sie war sehr viel älter als er, aber sie war das erste Mädchen, in das er sich verliebte. Er bewunderte sie für ihre Begabung und war stolz darauf, daß sie in Vaters Gemeinde die beste Sängerin war. Elsa kannte die meisten Kirchenlieder auswendig – eine Leistung, die ihn über die Maßen beeindruckte, und sobald die neue Orgel aufgestellt war, führte sie den Chor mit ungekanntem Schwung.

Der Gedanke an Elsa brachte ihn immer noch aus der Fassung. Wieder sah er ihre goldblonden Locken gegen das Kissen von Vaters Sessel gepreßt, und wieder sah er, wie Vaters Hände ihre Bluse aufknöpften, während ihr langer brauner Mantel als zerknülltes Häufchen neben ihnen am Boden lag.

»Tag« hatte seine Mutter ihn genannt. »Tag«, der beste Teil ihres Lebens, ihr »Tag«. Sie hatte den kleinen Tag an sich gedrückt, ihm das Haar aus der Stirn gestreichelt, und dann war sie von ihm gegangen. Lieber Tag. Liebe Mutter. Liebes Ankershagen.

Vor zwei Wochen war er als einer der letzten in Konstantinopel an Bord der »Argentan« gegangen, und anders als seine Reisegefährten hatte er keinen Grund gehabt, an der Reling innezuhalten, um einen letzten Blick auf den phantastischen, glühenden Sonnenuntergang über dem Goldenen Horn zu werfen. Statt dessen war er mit der Spitze seines schwarzen Gehstocks schnell den Aushang mit den Kabinennummern entlanggefahren. Auch der Küste, an die er, wie er sich gelobt hatte, noch vor Jahresende wieder zurückkehren würde, hatte er keinen Blick geschenkt, sondern hatte auf direktem Weg das ihm angewiesene Deck angesteuert. Er würde noch Zeit genug für die roten Sonnenuntergänge über dem Bosporus haben, sagte er sich, mehr Zeit als genug, um das prächtige Farbenschauspiel von Konstantinopel zu genießen, aber in diesem Augenblick war er viel zu müde für müßige Betrachtungen. In der Kabine stellte er seine abgenutzte braune Ledertasche auf die schmale Eckbank und zog Mantel und Handschuhe aus. Trotz der Erschöpfung verwandte er große Sorgfalt auf seinen eleganten Kammgarnmantel. Penibel wie ein Londoner Schneider richtete er mit geübter Bewegung die Schultern aus und strich die Ärmel glatt, bevor er ihn über einen Stuhl legte und die grauen Handschuhe ordentlich daneben plazierte. Ohne Hemd oder Hose auszuziehen, schlüpfte er zwischen die dünnen Laken und streckte sich auf der harten Matratze aus. Als er die Augen schloß, versprach er sich selbst einen luxuriösen Schlaf auf mindestens vier der weichsten Daunenkissen, die in Paris zu finden waren. Er lächelte bei diesem Gedanken, während er sich die Decke über die Schultern zog und sich dabei ins Gedächtnis rief, daß er in fünf Tagen in Marseille und kurz danach endlich wieder zu Hause in Paris sein würde. Bald würde er im »Santini« an seinem bevorzugten Marmortisch hinter den facettierten Glasscheiben sitzen, die Tageszeitung lesen und einen ganzen großen Kontinent von dem starken türkischen Kaffee entfernt sein, den er verabscheute. Zu seinem größten Vergnügen würde er einen ganzen Nachmittag lang und, wenn er Lust hatte, bis in den späten Abend hinein Gabriel Santinis köstlichen »Café noir« trinken. In Sekundenschnelle war er eingeschlafen.

Und der Traum, immer der gleiche, wiederholte sich in seiner Kabine an Bord der »Argentan« nun haargenau so, wie er ihm seit Jahren lieb geworden war. Vertraute Bilder wogten im Schlaf auf ihn ein. Vorwärts. Zurück. Voll. Sinnlich. Sie war ihm so nah, daß er sie hätte berühren können – die bernsteinfarbene, nach Wachsmyrte duftende Haut, nur einen Atemzug von ihm entfernt.

Sie dinierten vor dem burgunderroten Samtvorhang bei »Broussard«, und er betrachtete dieses sagenumwobene Gesicht im Licht der Kerzen. Man hatte ihre Schönheit nicht übertrieben. Sie war von vollendeter Anmut: groß und dunkel ihre strahlenden Augen, ihr Haar eine prächtige tiefschwarze Fülle, schimmernd wie Ebenholz.

Das sanfte Licht eines goldenen Lüsters betonte ihre Wangen und ließ die Linie ihrer prachtvoll geschwungenen Brauen aufglänzen. Sie war in rosa Chiffon gekleidet. Napoleon kam und setzte sich neben sie auf einen silberverzierten Stuhl. Er nippte Bordeaux aus einem hohlen Kristall. Gemeinsam rezitierten sie Verse und lachten, während sie sich gegenseitig zum Reimen herausforderten und luftig zarte, mit gelber Creme gefüllte Windbeutel aßen. Ihre Stimme strömte wie ein melodischer Fluß uralter Musik. Sie wirkte zugänglich, und als ein Kellner warme Makronen auf einem Silbertablett servierte, sagte sie, sie erwarte sich ein Geschenk. Sie sei eine Königin, erinnerte sie ihn, die Königin von Sparta. Napoleon flüsterte ihm ins Ohr:

»Blumen oder eine Spieldose. Ja! Chaumet hat eine silberne Spieldose für mich gemacht. Ein zwitschernder goldener Vogel schwingt sich heraus. Ein schönes Geschenk! Schöner als Blumen!«

Silberflammen. Blitz und Donner in der Luft. Ihre Stimme wie ein Rauschen in der Nacht. Tausende von Herbstblättern, die im Oktoberwind wirbeln.

»Meine Schuld. Alles meine Schuld.«

»Nein«, beruhigte er sie.

»Doch, meine Schuld«, beharrte sie mit einer Stimme, die ihn durchdrang, die sich über ihn ergoß und sich hochschwang bis hin zu den Gipfeln der kahlen weißen Berge, die in einen fast verfinsterten Himmel ragten,

»Man sagte mir, ich solle alles tun, was in meiner Macht stünde, damit der königliche Gast sich wohl fühlt. Sein Wohlbefinden wurde zu dem meinen, seine Wünsche wurden zu den meinen, und als Menelaos zu den Wachfeuern von Sparta zurückkehrte, war ich fortgegangen. Nach Troja. Mit Paris.« Wirbeln. Hoch. Höher. In allerhöchste Höhe. Rufen. Tanz mit mir. Stille. Napoleon, am Tisch vor dem Samtvorhang sitzend, hielt eine Hand in der Jacke.

»Was haben Sie da?« fragte Helena,

»Die Nachricht von Menelaos«, antwortete Napoleon.

Für einen einsamen, oft melancholischen Mann war ein heimlicher Traum wie eine tröstliche Umarmung, die vertrauten Bilder lieber Freunde, die auf ihn zuwogten, waren ihm hochwillkommen, er sehnte sie herbei und rief sie sich sogar im Wachzustand zurück. Ihre Stimme. Napoleons hohler Kristall. Silberblitze. Die Flamme aus rosa Chiffon, die plötzlich in seinem Sinn aufloderte. Und immer die Frage: Wie lautete die Botschaft von Menelaos, die sich hinter diesem Bild von Napoleon verbarg, das ihn nicht losließ? Aber in letzter Zeit wurden ihm die wiederkehrenden Träume manchmal zur Marter, wurden die nächtlichen Besucher zu einem bedrohlichen Meer heißer, schwärmender Sturmwolken, die vom Regen Tausender bittender Stimmen erfüllt waren.

»Sieh mich an! Berühr mich!« schrien sie.

Und die Botschaft. Er war ihr so nah und erwachte dann doch nur mit klopfendem Herzen, die Hand nach Napoleon ausgestreckt. Wiederholt hatte er versucht, um jeden Preis in den Traum zurückzukehren, der sich ihm immer wieder entzog, voller Hoffnung, das Bild von Napoleon wiederzufinden, der ihm gerade die Botschaft von Menelaos zeigen wollte. Aber nie war es ihm gelungen, das Geheimnis einzufordern, das Napoleon seit Jahren sicher an seinem Herzen verborgen hielt. Bemüht, einen Zugang zu Napoleon zu finden, hatte er sogar mit geschlossenen Augen die Marseillaise vor sich hingesummt. Aber der General ließ sich weder erweichen noch von dem vorgetäuschten Halbschlaf des ewig fragenden Gegners überlisten. Selbstgefällig lächelte er seinem unterlegenen Widersacher in die Augen, zufrieden mit sich und seinem unangefochtenen Sieg über den Mann, der versuchte, einem hoffnungslosen Traum Leben einzuhauchen.

Er lebte allein in der Rue Victoire Nr. 2, einem eleganten Haus aus blaßgrauem Kalkstein mit Schieferdach und mit Fenstern, die durch Mittelsprossen unterteilt waren. Es war angefüllt mit schönen Dingen: Möbeln von französischen Künstlern, Bronzearbeiten, Porzellan, vergoldeten Konsolen. Als Stammkunde bei einigen der Kunsthandwerker, die in ihren Zünften die Nachwehen der Revolution erfolgreich überstanden hatten, verstand er sich auf die mit Malergold verzierten Leisten an Truhen und Tischen, auf Pietradura-Mosaike und die Feinheiten der Regencemöbel aus Rosenholz und Palisander.

Bei seiner Ankunft begrüßte er den Butler mit wenig mehr als einem flüchtigen Kopfnicken, durchquerte mit schnellem Schritt die getäfelte Eingangshalle und stieg die anmutig geschwungene Treppe zu seinem Arbeitszimmer empor, fast ohne den Messinglauf über dem reichverzierten schwarzen Eisengeländer zu berühren. Über den fransenbesetzten Levasseurteppich schritt er vorbei an dem massiven Schreibtisch und an den Bücherschränken entlang der Wände und ging auf zwei riesige Türen zu, die er hastig öffnete, als hätte er es allzu eilig hinauszugelangen. Aber seine Absicht wurde auf der Stelle deutlich, und jedem, der ihn in diesem Augenblick beobachtet und seinen privilegierten Aussichtspunkt mit ihm geteilt hätte, wäre seine begeisterte Ungeduld verständlich gewesen, endlich nach Paris und zu seiner verblüffenden Vielfalt von Vergnügungen zurückgekehrt zu sein.

Vor diesen beiden Türen, die er mit schnellem Griff aufgerissen hatte, lag der für ihn weit schönste Blick auf diese Stadt, die er über alles liebte. Zweifellos bot dieses Geschehen, das tagtäglich auf der großen Bühne von Paris, dem Bois de Boulogne, stattfand, ein faszinierendes Spektakel, das ihn immer wieder neu fesselte. Dieser große bewaldete Park, der jenseits der vergoldeten Tore des ehemaligen Rouvray-Forstes lag, war von Napoleon III. erdacht worden, um die Bewohner der elegantesten Bezirke von Paris anzuziehen. Von der Abgeschiedenheit seines Balkons aus bot sich Heinrich ein Panoramablick über das Paris des Zweiten Kaiserreichs, das pausenlos auf der Suche nach endlosen Vergnügungen und gefährlichen Spielen war.

Er liebte es, von seinem einsamen Aussichtspunkt aus die tägliche Prozession der schwarz glänzenden Broughams zu beobachten, der Phaetons und der offenen Landauer, die sich langsam die Akazienallee hinauf- und hinabbewegten. Er richtete seinen Blick auf die eleganten Insassen, die Honoratioren des Zweiten Kaiserreichs, die einander auf der Fahrt durch die gepflegte Landschaft des Bois über die schottergedeckten Wege und rund um den blumenumsäumten See gelegentlich in höflicher Zurückhaltung zunickten oder zuwinkten. Die livrierten Kutscher hielten die Zügel der prächtig aufeinander abgestimmten Pferdegespanne, deren silberbesetztes Zaumzeug in der Frühlingssonne glitzerte. Aber am meisten interessierten ihn jene, die Posen verwöhnter Anonymität einnahmen, die die exzentrische Prominenz des Kaiserreichs ausmachten und die es, elegant gekleidet und steif auf quastenverzierten Samtkissen sitzend, wie er selbst vorzogen, sich aus der Ferne bewundern zu lassen und die Blicke von anderen modischen Parisern auf sich zu ziehen, die sich im Bois in der Kunst der Promenade übten. Die Frauen schlenderten die lindenüberschatteten Gehwege in langen Kleidern mit weit gebauschten Röcken entlang, während die Männer an ihrer Seite vielfach ein Monokel und Zylinder trugen und die meisten von ihnen einen Gehstock mit silbernem oder goldenem Knauf. Paris, die Stadt des Lichts, sonnte sich im üppigen napoleonischen Glanz, und der neu gestaltete öffentliche Park und die breiten, von Baron Haussmann entworfenen Alleen steigerten noch ihren althergebrachten Ruf als schönste Stadt der Welt. Heinrich Schliemann liebte diese verführerische Stadt mehr als jede andere, und sie war selten schöner als an einem Tag im Mai.

Paris war seine Stadt, die Stadt der beschaulichen, einladenden Avenuen, auf denen alle Pariser gerne dahinbummelten – von den Spitzen der Gesellschaft bis hin zu den Habitués der literarischen Cafés: Hugo in der »Closerie de Lilas«, Dumas im »Bernay«, George Sand im »Royale«. Es war eine kultivierte, neugierige, unglaublich berauschende Stadt, die es auszukosten galt, und genau das tat Heinrich. Er ergötzte sich an der Fülle der optischen Genüsse. Er blühte auf unter ihren erregenden, schwungvollen Klängen. Ihn begeisterte die Leichtigkeit, mit der sie Träumen die Tore öffnete. Und das Paris, das Heinrich Schliemann liebte, war voll von Träumern. In den baumüberwölbten Schatten entlang der Seine träumte Pierre Auguste Renoir seine Träume von Gesichtern und Gestalten, die er in flüchtigen Augenblicken eines bisher unentdeckten Lichts eingefangen hatte, des rosaweißen Lichts, das er allein gesehen zu haben schien, dieses schöpferischen Lichts, das ihm auf seinen Bildern die Freiheit gab, auf die Umrisse der Gesichter zu verzichten. Flaubert hingegen, dieser Herkules von einem Mann aus Rouen, träumte in einem langen, goldbestickten Morgenrock, setzte die Feder aufs Papier, und die Worte entstanden mit müheloser Leichtigkeit, so wie die Knospe sich lautlos zur Blüte öffnet. Und da gab es noch andere Träumer: Monet, Manet, Cézanne, Zola, Maupassant, Victorien Sardou. Jeder von ihnen entwickelte mit eigener Besessenheit einen meisterlichen Stil und drückte damit Heinrich Schliemanns Paris einen unauslöschlichen Stempel auf.

Nur wenige von ihnen würden je den Grad von finanzieller Unabhängigkeit erreichen, deren er, der bisher noch völlig Unbekannte, sich erfreute, aber viele von ihnen hatten eine weit größere Erfüllung gefunden als er. Aber das würde sich bald ändern. Er spürte es. Er hatte seine eigene unbeschriebene Seite gefunden, seine eigene nackte Leinwand. Solange er denken konnte, verfolgte ihn der Traum, Helenas sagenumwobene Stadt Troja aufzuspüren, und nun wußte er, wo er sie finden würde. Troja war kein Traumgebilde, das der fruchtbaren Phantasie eines Dichters entsprungen war. Seine goldenen Dächer waren keine frei erfundenen Bilder in einem wunderschönen, fesselnden Kinderbuch. Dieses Gesicht, das tausend Schiffe übers Meer getrieben hatte, war nicht nur lyrischer Ausdruck prähistorischer Dichtung, war nicht nur das Gesicht seiner Träume. Diese Augen hatten das Licht der Sonne erblickt, und in einem nordwestlichen Zipfel Kleinasiens, auf einem einsamen, von einer weiten Ebene umgebenen Hügel hatte er das gleiche Licht gesehen.

II

Die Suche nach Troja hatte Heinrich Schliemann zuerst nach Konstantinopel und dann auf den Hügel Bali Dagh bei Bunarbaschi geführt, einem Dorf tief im türkischen Hinterland, wo die Gelehrten seit Jahren mit größter Wahrscheinlichkeit die Stadt Troja vermuteten – falls sie denn überhaupt je existiert hatte. Der unsympathische französische Konsul in Konstantinopel hatte alles versucht, um Heinrich die Lust an dieser beschwerlichen Reise zu verleiden, aber Heinrich hatte nicht lockergelassen, und nachdem ein Führer gefunden war, hatte man ihm die erforderlichen Reisedokumente endlich ausgestellt. Gleich bei seiner Ankunft in dem gottverlassenen Nest Bunarbaschi gelangte er zu der Überzeugung, daß diese anstrengende Reise tief ins türkische Hinterland die reine Zeitverschwendung gewesen war. Bunarbaschi war nicht Troja und konnte es gar nicht sein. Es war zu weit vom Meer entfernt. Von Bunarbaschis Hügel Bali Dagh blickte man auf das erschreckend karge kleinasiatische Ödland, aber weder auf Homers weinfarbenes Meer noch auf die Inseln Bozcaada, Samothrake oder Imroz. Wo waren die atemberaubenden Ausblicke von der trojanischen Zitadelle, die weitreichende Sicht über die wild schäumende See, auf der sich die tausend feindlichen Schiffe so bedrohlich genähert hatten? Wo waren Zeus’ hochragender Berg Ida, das Marmarameer und der Fluß Skamander? Die Berge, die Inseln und die Gewässer waren nicht verschwunden. Sie waren immer noch auf der Karte verzeichnet. Wieso waren Alexander und Cäsar hierher, in diese insektenbefallene Hölle gekommen, um der Erinnerung an Achilles zu huldigen? Wußten sie so wenig über die »Ilias«? Trotz überwältigender Zweifel hatte er sich auf das Abenteuer Bali Dagh voll eingelassen, und drei Tage lang hatten er und Murjat Narjand, der Führer, den er in Konstantinopel angeworben hatte, gemeinsam mit fünf in Bunarbaschi angeheuerten Albanern die Spitzhacken geschwungen. Nicht einer ihrer Versuche, die felsige Oberfläche zu durchdringen, war von Erfolg gekrönt. Im heißesten Mai, an den man sich zurückerinnern konnte, war dies ein mörderisches Unterfangen. »Hier!« befahl er. »Und hier!«

Wieder und wieder flogen Felsbrocken hoch in die vor Hitze stehende Luft, doch der Grund gab nicht nach. Nicht das geringste Anzeichen von einer alten Stadt, deren hohe Steinmauern und -gebäude nicht völlig verschwunden sein konnten, nicht einmal in einem alles verzehrenden Feuer – da war er sich völlig sicher. Troja lag in unbekannter Tiefe zwischen Erdschichten vergraben. Irgendwo, aber nicht auf dem undurchdringlichen Bali Dagh, der mehr als zehn Kilometer vom Meer entfernt war. Wie hätten die Griechen ihre Krieger und Späher von ihren Lagern dicht am Meer über eine solche Entfernung ständig hin- und herschicken können, selbst wenn sie die schnellsten und geübtesten waren? Er hatte nach den geringfügigsten Orientierungspunkten, der kleinsten Übereinstimmung mit Homers Beschreibung gesucht, doch in Bunarbaschi fand sich nicht ein einziges Element, das dieses leidenschaftliche Verlangen, das ihn hergetrieben hatte, befriedigen konnte.

An dem Tag, an dem Heinrich Schliemann Bunarbaschi verließ, bauten die Störche weiter an ihren Nestern auf den ärmlichen Hausdächern, die bei aller Verwahrlosung von atemberaubender Schönheit waren, und ebenso wie Bunarbaschis menschliche Bewohner zeigten sie gelassene Gleichgültigkeit gegenüber diesem würdevollen Herrn, der auf einem wunderschönen weißfüßigen Pferd bei ihnen angelangt war, mit schnellem Blick die von Insekten schwärmenden Mauern überflogen und die Nächte klaglos in einer drückend schwülen Hütte verbracht hatte, wo sich ganze Ungezieferherden ungestört über die ungenießbaren Nahrungsmittel hermachten. Und dies alles seiner goldenen Stadt am Meer zuliebe. Die sanfte Stute, die in der blaßgoldenen Morgendämmerung wartend dastand, schien zu spüren, daß ihr Reiter es eilig hatte, diesen Ort zu verlassen, denn sie wurde plötzlich ungebärdig und nervös. Murat, der Führer, nahm die Zügel auf und leitete den Esel und die Pferde in Richtung Hissarlik. Als Heinrich auf sein Pferd stieg und vorwärtsblickte, hegte er kaum Zweifel, daß dieser Tagesritt mühsam und ereignislos sein würde und dieses reizlose türkische Hinterland von endloser Langeweile, völlig bar der erregenden Schönheit, die er sich erwartet hatte.

Seine Vorahnung hatte ihn nicht getrogen. Der lange, staubige Weg nach Hissarlik war wenig mehr als ein Erdpfad, der sich gelegentlich an Gruppen verkümmerter namenloser Bäume entlangwand, die in der kargen Strenge dieser Landschaft wie durch ein Wunder der Natur überlebt hatten. Bei Sonnenuntergang erreichten sie Murats Hof in Hissarlik, wo sie die Nacht verbringen wollten, bevor sie die Rückreise nach Konstantinopel antraten.

Der kleine Bauernhof schmiegte sich an einen abgelegenen grünen Hügel, und Heinrich sah nun jeglicher Art von friedlicher Entspannung, die sich ihm dort bieten konnte, freudig entgegen. Seine Enttäuschung über Bunarbaschi war maßlos, sie hatte den ganzen Tag schwer auf ihm gelastet und ihn in eine trübsinnige Stimmung versetzt. Während dieses langen, eintönigen Rittes hatte sie ihn auch daran gehindert, sich auf wichtigere Dinge in seinem Leben zu konzentrieren. Tatsächlich aber gab es nichts Wichtigeres für ihn. Die Suche nach Troja war für ihn zur Besessenheit geworden. Sie glich einer leidenschaftlichen Versucherin, die seine Phantasie beharrlich durch eine träge See uneingelöster Versprechungen trieb, einer unberechenbaren Geliebten, die sein Herz immer wieder mit Entzücken erfüllte. Bis heute. Die Versucherin war allzu anspruchsvoll geworden. Sie war hartnäckig wie die schöne, hohlköpfige Marienne in Paris, doch fanden sich alle ihre begierigen Antworten in zu wenige leere Worte gepreßt, war die duftende seidige Haut zu viele Träume weit von der Wirklichkeit entfernt. Vielleicht war der Tag gekommen, sich erneut zu verabschieden.

»Auf Wiedersehen, lieber Tag«, hatte seine Mutter gerufen.

Lieber Tag. Liebes Dorf. Ankershagen.

Im Zwielicht sah er nun, wie sich in der Ferne ein paar aneinandergedrängte Gebäude abzeichneten, und als sie sich einer kleinen Hütte näherten, kam Murats Frau Tessa heraus. Sie begrüßte ihren Mann mit jener gleichbleibend fröhlichen Laune, die ihn in den acht Jahren ihrer Ehe bei jeder Heimkehr mit tiefem Glück erfüllt hatte. Murat hatte dies Tessa niemals eingestanden, aber sie wußte es ganz genau. Aus der zunehmenden Dunkelheit ließen sich Ziegen und Schafe hören, und aus den Schatten trat ein kleines Mädchen hervor, das sich der Pferde annahm. In der Hütte bereitete Tessa für ihren Mann und seinen Gast ein Abendessen zu, das aus mariniertem Fleisch und Gemüse, Fetakäse und Brot bestand. Wortlos ging sie in diesem Raum, der von karger Schlichtheit war, ihren Tätigkeiten nach. Heinrich, der sie dabei beobachtete, bemerkte, wie makellos rein der Tisch war, diese Bühne, auf der sie mit Stolz die reichen Früchte ihrer häuslichen Talente ausbreitete, und sie tat dies mit einer natürlichen, großzügigen Gastfreundlichkeit, mit der er in dieser Weise nicht gerechnet hatte. Tessas Tisch war abgenutzt, Tag für Tag blankgescheuert über die Jahre. Der Steinfußboden darunter glänzte im trüben Licht der einzigen Öllampe im Raum, und auf dem offenen Regal an der Wand standen die zusammengewürfelten Teller und Tassen in untadeligen Reihen. Ebenso sauber und ordentlich war ihr abgetragenes Kleid, und ihr Gesicht über dem kragenlosen Ausschnitt blickte heiter und ruhig, ihre Augen waren von einem klaren Eisgrau.

Murat hatte sich ihm in Konstantinopel als griechischer Schafhirt vorgestellt. Für einen Schafhirten war er Heinrich außerordentlich gewandt vorgekommen. Selbstsicher und mit einem breiten Lächeln hatte er ihm vor dem Konsulat erklärt, er sei von allen Griechisch sprechenden Führern in Konstantinopel bei weitem der zuverlässigste und ganz zweifellos der vertrauenswürdigste von ganz Kleinasien. Mit seinem hölzernen Eselskarren war er vor dem Eingang des Hotels »Nomion« vorgefahren, um sich dort mit seinem neuen Arbeitgeber zu treffen. Der Karren war von leuchtend blauer Farbe und schon aus der Ferne deutlich erkennbar. Die traditionelle Farbe des Islam war es auch gewesen, die Heinrichs Aufmerksamkeit erregt hatte. Zwar begriff er Murats Bedürfnis, sich in einer Stadt, in der es von arbeitssuchenden unqualifizierten Führern nur so wimmelte, auf diese Weise von der Menge abzuheben, doch hatte er für die Expedition nach Bunarbaschi auf Pferden bestanden. Der auffällige blaue Eselskarren war im halbverfallenen Schuppen eines Freundes zurückgeblieben, aber Murats Esel, der von dezenter brauner Farbe war, durfte die Zwei-Mann-Expedition nach Bunarbaschi begleiten. Er hatte die Vorräte getragen und sich tatsächlich als unentbehrlich erwiesen.

Auf Murats Hof in Hissarlik gelangte Heinrich zu dem Schluß, daß Tessa der wahre Schafhirt in der Familie war. Während Murats Beutezügen nach Konstantinopel übernahm sie viele von Murats Aufgaben und Pflichten und erfüllte sie mit bewundernswürdiger Hingabe und Geschicklichkeit. Sie war Mutter von drei Kindern, Hofverwalterin und Magd zugleich. Sie war klein und zart gebaut, und wenn sie neben dem großen, breitschultrigen Murat stand, offenbarte sich ihre Zierlichkeit noch deutlicher. Sie sprachen griechisch miteinander und mit Heinrich Schliemann, der die Sprache seit langem fließend beherrschte.

Zwar lebte Murat Narjand seit dem Tag seiner Hochzeit mit Tessa auf dem türkischen Land, aber er war in der griechischen Gemeinde über dem Goldenen Horn von Konstantinopel aufgewachsen. Er war von Natur aus ein sehr treuer, redlicher Mensch, heiter und liebenswert. In diesen langen Reihen von Holzhäusern, in diesem endlosen Labyrinth von Wohnungen, in dem die gemeinsamen Wände kaum mehr als einen Sichtschutz boten, hatte er sich über all die Jahre viele herzliche Freundschaften bewahrt. Mehrmals pro Jahr nahm er in Çanakkale die Fähre für die kurze Überfahrt nach Eceabat und begab sich dann entlang der Nordküste des Marmarameers über Kavak, Gaziköy, Tekirdag und Silivri nach Konstantinopel. Sobald er die Stadt erreichte, führte ihn sein erster Weg zu dem Wohnhaus, in dem er seine Kindheit verbracht hatte und in dem seine Mutter noch immer lebte. Er versäumte es nie, ihr etwas von seinem Hof mitzubringen: einen Korb mit Gemüse, hausgemachten Käse oder manchmal auch ein Huhn, das er in einem hölzernen Käfig heil mitgeführt hatte.

Während Murat das Huhn aus dem Käfig nahm und ihm auf geübte Weise mit bloßen Händen den Hals langzog, bis er den vorstehenden Halsknochen fühlen konnte, den er zwischen den Daumen mit geschicktem Griff umdrehte, wurden er und seine Mutter regelmäßig Zeugen von mindestens einer der ohrenbetäubenden Streitereien, die ringsum im Gange waren. Und wenn dann das Huhn mit zusammengebundenen Füßen ordentlich an einem Haken an der Wand aufgehängt wurde, wußten sie wie immer mit erstaunlicher Zuverlässigkeit vorauszusagen, daß nun der Moment gekommen war, in dem die Worte in Tätlichkeiten übergingen.

Murat und seine Mutter lauschten mit großem Vergnügen, und natürlich waren sie nicht die einzigen. Wollte man sich in seiner eigenen Identität auch nur minimal abgrenzen, war eine detaillierte Kenntnis des nachbarschaftlichen Lebens absolut unerläßlich. Adressen gab man nicht nach Hausnummern, sondern nach Lage an. Jemand wohnte »neben Rotnase«, oder man fand ihn zwischen dem Haus vom »verklebten Mund« und dem »der Frau, die keine Kinder bekommen kann«. Diese Spitznamen wurden nicht wahllos vergeben und entstanden keineswegs zufällig, denn sie erforderten ein sorgfältiges Studium der persönlichen Eigenheiten und physischen Merkmale, und manchmal kommentierten sie mit Spott oder Mitleid körperliche Mängel. Murat war in dem Haus zwischen dem der Frau mit den »liederlichen Schenkeln« und dem des »kleinen Mannes« aufgewachsen, mit anderen Worten zwischen der Hure und dem Zwerg. Beide gehörten sie zu den bekanntesten Bewohnern des Viertels am Horn – vielbesucht die Hure, vielgeliebt der Zwerg –, und beide waren sie so mittellos wie alle anderen ringsum, doch keiner genoß mehr als sie die glühenden Sonnenuntergänge, in die das Horn an jedem Nachmittag getaucht war. Der Zwerg hatte dem kleinen Murat beigebracht, die einzelnen Farben zu benennen, während sich über ihnen die Himmelspalette auf wunderbare Weise veränderte. Die Hure hingegen erklärte ihren ersten abendlichen Besuchern, daß im Sonnenuntergang kein Grün enthalten sei.

Später ließ Murat seine Mutter alleine zurück, während sie das frisch getötete Huhn rupfte und zubereitete. Er besuchte Freunde und Verwandte, die in der Nähe wohnten, und bedachte auch sie: Er brachte ihnen Früchte, die seiner Landwirtschaft entstammten, und Tessas Käse in Mengen, die dazu beitrugen, seine Beliebtheit zu sichern und eine unersättliche Neugierde zu stillen. Über seine unerschütterliche Treue hinaus begriff Murat mit sechstem Sinn, daß die tägliche Zubereitung der Mahlzeiten für die Griechen, die oberhalb vom Horn lebten, ein Ritual war, das ihre Traditionen lebendig hielt, und er trug auf seine Weise dazu bei. Die immer gleichbleibende Kochzeremonie, in der sich die Essensgerüche mischten, war beruhigender, althergebrachter Weihrauch, und er vermittelte ihnen eine Art von Gemeinschaftsgefühl in dieser übermächtigen islamischen Welt von Konstantinopel, wo die Griechen fünfmal täglich den Muezzin hörten, der sie mehr als alles andere an die Unterschiede zwischen Siegern und Besiegten erinnerte. Seit Hunderten von Jahren kannten die Griechen von Konstantinopel diesen Klang, und er rührte genügend bittere Gefühle in ihnen auf, um die alten Traditionen wachzuhalten.

Vor seiner Ehe mit Tessa hatte Murat den Muezzin an jedem Tag in seinem Leben gehört, aber in Hissarlik war das anders.

Es war so weit von Konstantinopel entfernt, daß die kleine Gemeinde von griechischen Schafhirten und Bauern sich ihre eigenen Bräuche bewahrt hatte, abseits von dem islamischen Ritual, das anderswo den täglichen Rhythmus bestimmte. Natürlich war es unmöglich, die Gegenwart der Türken und ihre religiösen Traditionen völlig zu ignorieren, aber seit vielen Jahren pflegten die Griechen in Hissarlik ihre eigenen Sitten und Gebräuche und ihre religiösen Feiertage, die offiziell nicht mehr gültig waren, mit einer Treue und Hingabe, für die wenige von ihnen eine Erklärung gefunden hätten. Mit einer Zukunft vor Augen, die keine Aussicht auf Veränderung bot, suchten sie ihre Kraft in der Vergangenheit und lebten seit Generationen ein gleichförmiges Leben, das die Angst vor allem Neuen in sich barg. Fremde, insbesondere Ausländer, betrachteten sie mit Argwohn, und selbst Murat, der einer der fortschrittlichsten unter ihnen war, hegte mehr als eine gelinde Neugierde in bezug auf diesen schweigsamen Deutschen, der ihn in Konstantinopel angeheuert hatte, hervorragend Griechisch sprach, ihn gut bezahlte und ihm nun am Tisch gegenübersaß und wie ein griechischer Nachbar Wein mit ihm trank. Murat hatte noch niemals jemanden nach Bunarbaschi begleitet, und er hatte, ganz entgegen seiner Gewohnheit, Heinrich Schliemann nicht gefragt, was ihn dort hinführte. Bis zu diesem Augenblick wußte er noch nicht mehr über ihn und seine Pläne als zu Beginn ihrer Reise vor einer Woche. Doch nach drei Bechern Wein war Murat zu dem Schluß gelangt, daß sein Gast ein angenehmer Reisegefährte sei.

»Was suchen Sie eigentlich in Kleinasien, Herr Schliemann?« fragte er endlich.

Müde antwortete ihm Heinrich:

»Murat, ich suche eine untergegangene Stadt, und ich beginne zu glauben, daß ich sie niemals finden werde. Oft genug hat man mir gesagt, daß sie nur ein Mythos sei und niemals existiert habe. Und vielleicht ist das sogar die Wahrheit.«

»Hat Ihre Stadt einen Namen?« fragte Murat und schlürfte weiter seinen Wein.

»Man nannte sie Ilium.«

»Meinen Sie das Ilium des Trojanischen Krieges?«

»Ja, das Ilium des Trojanischen Krieges.«

Mit verblüffender Genauigkeit begann Murat nun eine Reihe der alten Sagen aufzuzählen, die sich auf die legendäre Stadt Troja bezogen, die er Ilium nannte. Die Namen Priamos, Paris, Hektor und Achilles kamen ihm mit erstaunlicher Leichtigkeit. Er lächelte.

»Ich weiß von Ilium, solange ich denken kann. Wenn ich meinen Eselskarren fahre, denke ich manchmal an diese wunderbaren alten Geschichten. Viele von uns haben sie als Kinder in Konstantinopel von den Geschichtenerzählern gehört, die in die Stadt kamen. Sie saßen unter einem Baum oder an einer Straßenecke und begannen ihre Geschichte ein oder zwei Leuten zu erzählen, aber bald sammelte sich eine Menge um sie, die ihnen zuhörte. Einige der Geschichtenerzähler waren sehr berühmt und zogen ganze Menschenmassen an.« Murats Augenwinkel kräuselten sich, und er lächelte breit, als er sich eine seiner wenigen glücklichen Kindheitserinnerungen ins Gedächtnis zurückrief.

Er lachte, als er sagte: »Viele Griechen wünschen sich, daß Agamemnon mit seinen tausend Schiffen an diese Küste zurückkehren und die Dinge für uns verändern würde. Manch einer glaubt, daß sich Ilium genau hier, in Hissarlik, befindet. Nicht weit von hier ist ein Hügel. Wir können morgen hinreiten, wenn Sie wollen.«

»Wie weit ist dieser Hügel vom Meer entfernt?« fragte Heinrich, dessen Gedanken sich plötzlich überschlugen.

»Etwa zwei Kilometer«, antwortete Murat. »Den Leuten hier ist dieser Platz seit Generationen bekannt, denn es gibt dort sehr, sehr alte Ruinen. Das Wort ›Hissarlik‹ bedeutet auf türkisch ›Zitadelle‹.«

Wahrscheinlich stammten die Ruinen nicht aus der prähistorischen griechischen, sondern aus der römischen Zeit, überlegte Heinrich schnell. Aber zwei Kilometer vom Meer war eine vernünftige Entfernung, die es zuließ, daß mehrmals täglich Botschafter zwischen dem Hügel und dem großen, am Meer lagernden griechischen Heer hin- und hergeschickt werden konnten.

Am nächsten Tag brachen sie in der Morgendämmerung auf. Als sie auf den Hügel zuritten, fanden sie den Erdpfad zunehmend mit kleinen weißen Steinen übersät, und allmählich waren auch Tonscherben daruntergemischt. Unterwegs ritten sie an Schafshütten vorbei, knorrigen Bäumen, stellenweise dichter Macchia und hin und wieder Büscheln von hohem Wildgras, das um die großen weißen Felsen herumwuchs. Sie hatten nun den ausgedehnten, einsamen Erdhügel erreicht, der von einer baumlosen, offenen Ebene umgeben war, die sich bis ans Meer erstreckte. Heinrich sah es – ein leuchtend blaues Meer. Einige Momente saß er völlig still auf seinem Pferd und studierte die weitreichenden Ausblicke in jede Richtung, und dann war er plötzlich auf und davon. Verwegen galoppierte er auf seiner Stute über die weite Ebene. Ihre lange, seidige Mähne flatterte im Wind, der ihm nun den Wohlgeruch des Meeres entgegenblies. Sie lief leichtfüßig, trug ihren willigen Reiter mit schwerelosen, geschmeidigen Bewegungen in einem wundervoll rhythmischen Galopp von solider Kraft und purem Vergnügen. Die Trojaner waren Pferdeliebhaber. Auf der Ebene von Troja tummelten sich die Herden. Hektor zähmte Pferde.

»Wie heißen diese Inseln?« fragte Heinrich später Murat, als sie von einem Vorsprung ganz oben auf dem Hügel auf das Meer hinabblickten.

»Das dort ist Bozcaada«, antwortete Murat, mit dem Finger deutend, »und das ist Samothrake und das Imroz.«

Heinrich lächelte in die Sonne hinein, seine blauen Augen glänzten. Murat brauchte ihm nicht zu sagen, daß sich im Südosten der Berg Ida erhob und daß sich das Marmarameer und der Fluß, der immer noch Skamander hieß, im Nordosten befanden. Er konnte sie sehen.