18,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Langen-Müller

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

20. Juli 1944 mittags - in Hitlers Hauptquartier "Wolfsschanze" explodiert die von Stauffenberg abgestellte Zeitzünderbombe. Fünf Menschen verlieren ihr Leben, Hitler, das Ziel des Attentats, kommt leicht verletzt davon. Stauffenberg fliegt in der Annahme, Hitler getötet zu haben, nach Berlin, um dort den Umsturz zu leiten ... Was war Stauffenberg für ein Mensch? Welche Motive leiteten ihn? Nach jahrzehntelangem Studium von Quellen und Zeitzeugenberichten zeichnet Venohr in einer außergewöhnlichen Charakterstudie ein neues, von allen Legenden und vielen Entstellungen gereinigtes Bild des Aristokraten, Offiziers und vor allem des Patrioten Stauffenberg, der noch am Abend des Attentats hingerichtet wurde.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 561

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

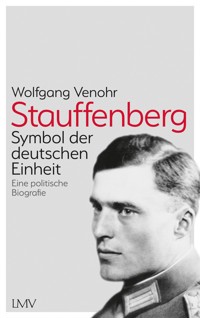

Wolfgang Venohr

Stauffenberg

Symbol des Widerstands

Eine politische Biografie

Für Almute

4., überarbeitete Auflage

Die erste Ausgabe erschien 1986 bei Ullstein GmbH, Frankfurt/M. - Berlin

© 2024 LMV, ein Imprint der Langen Müller Verlag GmbH, München

Alle Rechte vorbehalten

Umschlaggestaltung: Wolfgang Heinzel

Umschlagfoto: akg-images

Satz: Langen Müller Verlag, Ralf Paucke, Lisa Mühlenbrock

E-Book Konvertierung: Satzwerk Huber, Germering

ISBN: 978-3-7844-8490-7

www.langenmueller.de

Inhalt

Vorwort zur Neuauflage 2024

Die Jugend 1907–1925

Die Reichswehr 1926–1933

Die Wehrmacht 1934–1939

Der Blitzkrieg 1939–1941

Der Umbruch 1942–1943

Die Opposition, zweites Halbjahr 1943

Die Verschwörung, erstes Halbjahr 1944

Am Vorabend, 3.–19. Juli 1944

Das Attentat, 20.–21. Juli 1944

Die Reaktionen auf den 20. Juli 1944, Juli bis Oktober 1944

Bibliografie

Register

»Es geht um die Rettung Deutschlands!

Und um sonst nichts ...«

CLAUS VON STAUFFENBERG

am 21. Mai 1944

Vorwort zur Neuauflage 2024

Achtzig Jahre ist es nun her, dass in der Lagebaracke von Hitlers ostpreußischem Hauptquartier »Wolfsschanze« Stauffenbergs Sprengladung explodierte. Seine Tat stand für das »andere Deutschland«, das es während der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft nicht nur in den Kirchen, den Gewerkschaften, und der Arbeiterbewegung gab, sondern auch im Militär und im Beamtenapparat. Spät hatten sich die zumeist aristokratischen Offiziere zusammengefunden. Ihr Ziel war nicht die Wiederherstellung der Demokratie, sondern die Beendigung von Hitlers ungeheuerlichem Vernichtungs-krieg samt der millionenfachen Ermordung der Juden, bei der die Wehrmacht logistische Unterstützung leistete. Dies war nicht mit der Wertewelt des deutschen Soldatentums vereinbar, wie sie Stauffenberg lebte.

Zu dieser gehörte nicht nur eine tiefe Vaterlandsliebe, sondern auch eine ethisch-moralische Grundhaltung, die Stauffenberg über die meisten seiner Zunft herausragen ließ. Er war sich der Mitverantwortung der Generalstäbler und damit auch seiner eigenen für die Verbrechen bewusst, die im deutschen Namen geschahen. Und er litt unter dem Opportunismus und der Feigheit seiner Kameraden, die die Möglichkeit hatten, diesen Verbrechen durch die Beseitigung Hitlers ein Ende zu bereiten. »Nachdem die Generäle bisher nichts erreicht haben, müssen sich nun die Obristen einschalten!«, soll er einmal gesagt haben und meinte damit sich selbst. Sein Entschluss, den Diktator zu beseitigen, nachdem sich für ihn die Gelegenheit auftat, war umso bemerkenswerter, war er doch infolge einer Kriegsverwundung körperlich schwer gehandicapt.

Stauffenberg war im Vorfeld des Attentats desillusioniert. Er wusste um die Isolation der Verschwörer in der deutschen Bevölkerung. Und er wusste auch, dass der Tod Hitlers keinen für Deutschland erträglichen Frieden bringen würde, denn die bedingungslose Kapitulation des Reiches war längst als alliiertes Kriegsziel festgeschrieben. Henning von Tresckow, der intellektuelle Kopf des militärischen Widerstands, gab auch die Sicht Stauffenbergs wieder, wenn er schrieb: »Es kommt nicht mehr auf den praktischen Zweck an, sondern darauf, dass die deutsche Widerstandsbewegung vor der Welt und der Geschichte unter Einsatz ihres Lebens den entscheidenden Wurf gewagt hat. Alles andere ist daneben gleichgültig.«

Stauffenberg blieb für die allermeisten Deutschen auch nach Kriegsende der Anführer einer Bande von Verrätern. Es sollte noch bis in die Mitte der 50er Jahre dauern, bis sich die Hoffnung zu erfüllen begann, die der Mitverschwörer Peter Graf Yorck von Wartenburg vor seiner Hinrichtung in einem Abschiedsbrief geäußert hatte, nämlich, dass man in ihnen eines Tages nicht mehr »Lumpen, sondern Mahner und Patrioten« sehen werde. Erst mit der Gründung der Bundeswehr und dem Beitritt des Weststaats zur Nato erlangten Stauffenberg und der militärische Widerstand Bedeutung für die Politik, verkörperte doch der »Aufstand des Gewissens« ein dringend benötigtes Stück besseres deutsches Soldatentum, ja ein Stück besseres Deutschland, das fortan fester Bestandteil der bundesrepublikanischen Erinnerungskultur werden sollte.

Die seitdem alljährlich stattfindende Kranzniederlegung am 20. Juli, dort, wo Stauffenberg dem Exekutionskommando im Angesicht des Todes entgegenrief »Es lebe Deutschland«, oder auch die Straßennamen in vielen Städten der alten Bundesländer können aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass Stauffenbergs Name über die Jahrzehnte hinweg im Gedächtnis der Nation verblasst ist – sofern er in den neuen Bundesländern überhaupt jemals gegenwärtig war. Zu weit entfernt scheint den Heutigen die grenzenlose Vaterlandsliebe des Wehrmachtsoffiziers, seine Hinwendung zum Dichter Stefan George und dessen Schwärmereien von einem »geheimen Deutschland«, ja, sein ganzes soldatisches Denken.

Dass dies so ist, hat nicht zuletzt mit der schwindenden Identifikation der Deutschen mit ihrer Nation und der sich damit ausbreitenden Geschichtsvergessenheit zu tun. Begriffe wie Patriotismus oder gar Vaterlandsliebe sind für viele nicht nur in der politischen Klasse zur bloßen Leerformel geworden, für manche sogar zum verdächtigen Relikt aus dunkler Zeit. Dabei lehrt uns doch gerade die jüngste Vergangenheit, wie wichtig Patriotismus ist, besonders wenn es um die Existenz des eigenen Staates geht. Was wäre die Ukraine ohne die Patrioten, die für ihr Vaterland an den Fronten gegen die russischen Aggressoren kämpfen?

Gerade die Entwicklung in Osteuropa füllt den Begriff Patriotismus mit neuem Leben. Claus Schenk Graf von Stauffenberg, der große deutsche Patriot, gewinnt damit bei allen Widersprüchlichkeiten seiner Person wieder an Aktualität. Sein Name wird zur universalen Chiffre für den dornigen Widerstand gegen die Tyrannei. Schon alleine aus diesem Grund ist der vom Langen Müller Verlag neu aufgelegten, viel gelobten politischen Biografie Wolfgang Venohrs be-sonders in der jüngeren Generation eine breite Leserschaft zu wünschen.

Ralf Georg Reuth

Berlin, im Winter 2024

Die Jugend 1907–1925

Das Jahr 1907 war das Schicksalsjahr Europas. Alles, was danach kam – alles Große und Erhabene, alles Kleine, Lächerliche, Grauenhafte und Katastrophale –, es hatte 1907 seinen Ursprung.

Am 1. Januar 1907 – die britische Hauptstadt lag in tiefer Feiertagsstille – betrat ein Mann im dunklen Gehrock das Londoner »Foreign Office«, das Außenministerium, stieg langsam die abgetretenen Stufen des alten Hauses empor, betrat sein Arbeitszimmer und setzte sich schließlich, nachdem er den schneenassen Mantel abgelegt hatte, mit gesammelter Miene an seinen Schreibtisch.

Der elegante, graumelierte Herr, der den Feiertag missachtete und unverzüglich nach seinem Schreibzeug griff, war ein höherer Beamter des britischen Außenministeriums: ein gewisser Sir Eyre Crowe. Als er die ersten Sätze aufs Papier geworfen hatte, lehnte er sich zurück und blickte auf das eine Wort, das er in Versalien geschrieben hatte, und das nun deutlich aus den enggeschriebenen Zeilen hervorsprang: GERMANY – DEUTSCHLAND.

Dieser Sir Eyre Crowe war britischer Staatsbürger, aber er war zur Hälfte deutscher Abstammung: der Vater war Engländer, die Mutter Deutsche. Bis zu seinem 18. Lebensjahr hatte er in Deutschland gelebt, und auch er hatte eine Deutsche geheiratet. Crowe, der fließend deutsch sprach, hielt sich für den Deutschland-Experten Nummer eins in Großbritannien. Er glaubte, in der Seele der Deutschen lesen zu können. Er war davon überzeugt, die geheimsten Gedanken und Absichten der herrschenden Kreise im Deutschen Reich zu kennen.

Er tauchte die Feder ein und schrieb in voller Konzentration. Um ihn schwieg das traditionsreiche alte Gebäude, von dem aus in zweihundert Jahren ein Weltreich zusammengerafft und zusammengehalten worden war. Er lächelte bei der Arbeit; er war stolz, er biss die Zähne zusammen, um nicht zu ermüden. Er war sich bis in die Fingerspitzen bewusst, eine Jahrhundert-Arbeit zu verfassen: eine grundlegende, tiefschürfende Denkschrift über das deutsch-britische Verhältnis, die seine Vorgesetzten in Erstaunen setzen sollte. Crowe schmeichelte sich, mit diesem Memorandum die britische Außenpolitik für Jahre, wenn nicht für Jahrzehnte in eine bestimmte Richtung, in eine neue Konzeption von grandioser Perspektive zu bringen.

England, so schrieb er, dürfe dem europäischen Kontinent gegenüber niemals von seiner traditionsreichen Politik des Gleichgewichts – der »Balance of Power« – abweichen, die es seit Jahrhunderten mit ebenso viel Nachdruck wie Erfolg betrieben habe. Immer habe es diejenige europäische Macht bekämpft, die jeweils die europäische Hegemonie erstrebt habe. So habe England erst Spanien, dann die Niederlande und schließlich – im jahrzehntelangen Kampf gegen die Revolution und gegen Napoleon – Frankreich zu Boden geworfen. Jetzt, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, seien diese drei Mächte bedeutungslos und keine ernstzunehmenden Rivalen mehr. Jetzt und in Zukunft hieße der einzige potente Gegner Englands: GERMANY – DEUTSCHLAND.

Die Deutschen, so schrieb Crowe weiter (und dabei zogen die Bilder seiner Kindheit und Jugendzeit in Deutschland an seinem geistigen Auge vorüber), die Deutschen seien zu allem fähig. Sie seien »von ehrgeizigen Herrschern oder Staatsmännern mit Entschlossenheit« vorangetrieben worden und hätten so einen staunenswerten Aufstieg vollzogen, in einer »systematischen territorialen Vergrößerung, erreicht in erster Linie durch das Schwert«. Die Deutschen strebten mit Konsequenz und kalter Energie nach der Vorherrschaft über den Kontinent. Deutschland – und niemand anderes – sei der einzige Konkurrent, den Großbritannien zu fürchten habe. Alle Verständigungsversuche Berlins, so schloss er seine Denkschrift, seien nichts als Täuschungsmanöver, zu nichts anderem erdacht, als die britische Regierung in die Irre zu führen, sie von dem Faktum abzulenken, dass Deutschland Europa beherrschen wolle.

Diese Ausarbeitung Sir Eyre Crowes vom 1. Januar 1907 hatte verheerende Auswirkungen auf das englische Denken und die britischen Anschauungen über Deutschland. Kluge und wissende Briten bezeichneten sie schon bald als »Schwindeldokument«, und in der Tat hatte Crowe in seinem Elaborat völlig die Tatsache unterschlagen, dass es sich bei den »territorialen Vergrößerungen durch das Schwert« lediglich um die Wiederherstellung der deutschen Einheit, also um die Verwirklichung des nationalen Selbstbestimmungsrechts des deutschen Volkes gehandelt hatte. Der erfahrene Unterstaatssekretär im Foreign Office Sanderson protestierte dienstlich gegen die Crowesche Denkschrift. Aber sein Chef, Englands Außenminister Sir Edward Grey, griff nach dem Memorandum wie ein Ertrinkender. Er war von panischer Furcht vor einem deutschen Hegemoniestreben und vor einer drohenden Isolierung Englands besessen. Nachdem er Crowes Zeilen gelesen hatte, wandelten sich seine Besorgnisse zur fixen Idee. Und nun lief er mit der Croweschen Denkschrift in der Hand von Amtszimmer zu Amtszimmer, von Gesellschaft zu Gesellschaft, von Salon zu Salon, und in der britischen Führungsschicht nahm der Gedanke an die existenzbedrohende Konkurrenz Deutschlands von Tag zu Tag mehr Gestalt an.

War irgendetwas Wahres an dem Konterfei deutschen Hegemoniestrebens, das Sir Eyre Crowe an seinem Dienstschreibtisch entworfen hatte und mit dem er nun so viel Furore in der High Society Londons machte?

Militärisch gesehen zweifellos nicht. Keine Großmacht Europas (vom wurmstichigen Habsburgerstaat Österreich-Ungarn abgesehen) hielt sich in Rüstungsfragen derart ängstlich zurück wie das Deutsche Reich, das Otto v. Bismarck geschaffen hatte und das inzwischen 36 Jahre existierte. Die Heeresvermehrungen der europäischen Großmächte in den letzten beiden Jahren, von 1905 bis 1907, hatten so ausgesehen:

RUSSLAND

um ca. 40 000 Mann

FRANKREICH

um ca. 20 000 Mann

DEUTSCHLAND

um ca. 7 000 Mann

ÖSTERREICH

–

Das bedeutete, dass im Jahre 1907 Europas Großmächte über folgende Präsenzstärken an Landstreitkräften verfügten:

RUSSLAND

ca. 1 250 000 Mann

FRANKREICH

ca. 695 000 Mann

DEUTSCHLAND

ca. 628 000 Mann

ÖSTERREICH

ca. 396 000 Mann

Von einer militärischen Bedrohung Englands oder gar Europas durch Deutschland konnte also schlechterdings keine Rede sein. Im Gegenteil: Zusammen mit dem verbündeten Österreich-Ungarn hielt Deutschland etwa eine Million Mann unter den Fahnen, während die damaligen Alliierten Frankreich und Russland über das Doppelte, annähernd zwei Millionen Mann, verfügten. Frankreich mit seinen 43 Millionen Einwohnern hatte fast 70 000 Mann mehr unter den Waffen als Deutschland mit seinen 64,5 Millionen Bewohnern. Und in den nächsten sieben Jahren, bis 1914, würde sich aufgrund der vorgesehenen Heeresverstärkungen das Kräfteverhältnis in Europa keineswegs zugunsten der Mittelmächte (Deutschland und Österreich) verschieben:

RUSSLAND

um 391 000 Mann,

das ergab 1914:

1 640 000 Mann

FRANKREICH

um 215 000 Mann,

das ergab 1914:

910 000 Mann

DEUTSCHLAND

um 132 000 Mann,

das ergab 1914:

760 000 Mann

ÖSTERREICH

um 96 000 Mann,

das ergab1914:

490 000 Mann

Im Jahre 1914 würden also 2½ Millionen Mann der verbündeten Franzosen und Russen gegen 1¼ Millionen Mann Deutschlands und Österreich-Ungarns stehen.

Und zur See? Wie stand es mit den Marinestreitkräften; für Großbritannien zweifellos die empfindlichste Frage? War Deutschland nicht soeben – nach England – zum Bau einer modernen Hochseeflotte mit »Dreadnought«-Schlachtschiffen neuesten Typs übergegangen?

Gewiss, aber die Rüstungsvoranschläge für die nächsten zehn Jahre in puncto Flottenrüstung widerlegten ihrerseits ebenfalls die Croweschen Theorien. Bei den acht führenden Mächten der Erde sahen die festgelegten Marine-Ausgaben im Jahresdurchschnitt pro Kopf der Bevölkerung in Goldmark folgendermaßen aus:

GROSSBRITANNIEN

17,80

FRANKREICH

8,07

USA

5,86

DEUTSCHLAND

5,82

ITALIEN

5,05

JAPAN

3,05

RUSSLAND

1,94

ÖSTERREICH

1,89

Das hieß konkret: Englands und Frankreichs Flottenbauprogramme übertrafen die von Deutschland und Österreich-Ungarn fast um das Dreifache. Eher hätte sich schon Deutschland – in seiner gefährdeten Mittellage zwischen West und Ost – bedroht fühlen können. Und als dann 1914 der I. Weltkrieg ausbrach, betrug die Tonnage an Linienschiffen bei den Alliierten das Dreifache derjenigen der beiden Mittelmächte, und die Tonnage an Panzerkreuzern betrug sogar das Fünffache.

Wo lag also die Berechtigung für Crowes dramatisches Szenarium, für seine apokalyptische Behauptung, Deutschland sei dabei, die Herrschaft über Europa an sich zu reißen und England zu Tode zu konkurrieren?

Wenn man schon eine »Bedrohung« konstruieren wollte, dann ging das nur mit Blick auf das gigantische Wirtschaftswunder, das sich seit 1880 im neugegründeten Deutschen Reich ereignet hatte. Keine Frage: Aus dem »Volk der Dichter und Denker«, von dem einst Madame de Staël in ihrem Bestseller über Deutschland geschrieben hatte, war nach der Reichseinigung ein Volk der Arbeiter und Erfinder, der Wissenschaftler und Ingenieure geworden. Das deutsche Kaiserreich platzte in seiner Tatkraft, Unternehmungslust und Produktivität förmlich aus allen Nähten. Abgesehen von den USA schoss Deutschland in einem atemberaubenden Siegeszug an sämtlichen Industriemächten der Erde vorbei und erkämpfte sich als Wirtschaftsmacht die erste Stelle. In der Großchemie, in der Feinoptik und in der Elektrotechnik überrundete es selbst die Vereinigten Staaten. Und was Europa anging, sah die Entwicklung seit 1880 folgendermaßen aus:

STEINKOHLEFORDERUNG

Deutschland ließ Frankreich weit hinter sich, vervierfachte seine Produktion und saß England dicht auf den Fersen.

ROHEISENPRODUKTION

Seit 1903 hatte Deutschland, das seine Erzeugung versiebenfacht hatte, Frankreich und England weit hinter sich gelassen und stand nun an der Spitze des Kontinents.

STAHLPRODUKTION

Hier stand Deutschland bereits seit 1893 an der ersten Stelle Europas und steigerte seine Kapazität auf das Doppelte der britischen und das Vierfache der französischen Herstellung.

In den fünfzig Jahren von 1857 bis 1907 war der deutsche Anteil am Welthandel von 8 auf 12 Prozent gestiegen, während der Großbritanniens im selben Zeitraum von 24 auf 18 Prozent gesunken war. Die Londoner City hatte Alarm geschlagen, und am 23. August 1887 erließ man dort ein Markenschutzgesetz, wonach alle aus Deutschland in das britische Weltreich eingeführten Fabrikate die Aufschrift »Made in Germany« tragen müssten. Doch das erwies sich als Bumerang, die Qualität der deutschen Erzeugnisse wurde nun erst recht zum Weltbegriff: In den zwanzig Jahren von 1887 bis 1907 steigerte sich der deutsche Außenhandel um 250 Prozent, während der britische in den beiden Dezennien nur um 80 Prozent stieg.

Wenn überhaupt etwas, dann war es also das Wirtschafts- und Wissenschaftswunder des Deutschen Kaiserreichs, das britische Besorgnisse erwecken konnte. Und so mühte sich die britische Diplomatie denn auch verstärkt im Croweschen Sinne, das expandierende Deutschland Wilhelms II. mit einem politischen Einkreisungsring zu umgeben. Mit Paris war man ja bereits seit 1904 in einer »Entente cordiale« verbunden. Seit 1906 liefen britische Sondierungen in St. Petersburg über ein Teilabkommen mit Russland, das die imperialistischen Herrschaftsansprüche beider Mächte in Afghanistan und Iran regeln sollte. In Berlin, im Auswärtigen Amt der Wilhelmstraße, sah man das voller Gelassenheit. Wie, so meinten die deutschen Diplomaten, sollte es jemals zu einer Annäherung zwischen Walfisch (England) und Bär (Russland) kommen? Und in der Tat waren die Briten im abgelaufenen Jahr 1906 mit ihren Bemühungen kaum vom Fleck gelangt; die russischen Militärs waren nicht bereit gewesen, den exklusiven russischen Draht nach Kabul zugunsten Englands preiszugeben. Anfang 1907 kamen die Dinge in Bewegung. Der russische Außenminister, Alexander Petrowitsch Iswolskij wünschte leidenschaftlich eine engere Zusammenarbeit Russlands mit dem liberalen Westen, insbesondere mit England, um auf diese Weise dem Autokratismus in seinem Lande Paroli bieten zu können. Es dauerte noch acht Monate, Monate zähen Peilsehens und Ringens beider Seiten, dann – am 31. August 1907 – kam es zum britisch-russischen Vertrag, der die englischen und russischen »Einflusszonen« in Afghanistan und Iran festlegte.

Das war die politische Sensation des Jahres 1907: Walfisch und Bär hatten sich miteinander verständigt! Der politischen Annäherung folgte die militärische auf dem Fuße. Bereits zweieinhalb Monate später reiste der Oberbefehlshaber der britischen Landstreitkräfte, General French, nach St. Petersburg, um dort, mit offiziellen Vollmachten König Edwards VII. ausgestattet, russischen Ministern seine Aufwartung zu machen und um – vor allem – die russische Armee in Augenschein zu nehmen. Und interessanterweise hatte das alles so gut wie nichts mit Afghanistan und Iran zu tun: Die britischen Besucher legten ihren russischen Gastgebern dringend nahe, ihre Westgrenze gegen Deutschland stark zu machen. Sir Eyre Crowe hatte also nicht umsonst am Neujahrstag gearbeitet. Seit dem 31. August 1907 zog sich ein stählerner Einkreisungsring um Deutschland zusammen.

Das Reich war Ende 1907 politisch und militärisch in Europa isoliert. Zwar tönte Kaiser Wilhelm II., der kurz vor seinem zwanzigsten Regierungsjubiläum stand, unverdrossen »Volldampf voraus!«, und die deutschen werktätigen Massen, die im Zeichen des Industriewunders so gut wie keine Arbeitslosigkeit kannten (knapp zwei Prozent im Jahre 1907) hofften wirklich, dass man »herrlichen Zeiten« entgegenginge. Aber es konnte nur noch eine Frage der Zeit sein, wann der imperialistische und hochkapitalistische Konkurrenzkampf der großen Wirtschaftsmächte in einen militärischen Konflikt umschlagen musste. Und dann, wenn es so weit war, stand jedenfalls nicht England isoliert da, wie es Crowe und Grey befürchtet hatten, sondern das Deutsche Reich in seiner exponierten Lage zwischen West und Ost. Die Weichen für die politischen Entwicklungen und Geschehnisse der nächsten Jahrzehnte waren gestellt: Der europäische Kontinent stand am Vorabend seiner geschichtlichen Katastrophe, hatte den ersten Schritt getan, der zu seiner Selbstzerfleischung und schließlichen Abdankung führen sollte.

Das ahnte natürlich niemand. Die tonangebende Bourgeoisie in Europas Hauptstädten blickte optimistisch in die Zukunft und machte ungeheure Profite, die die Arbeiter in riesigen Fabriken erwirtschafteten, die wie Pilze aus dem Boden schossen. Aber es gab da, im Jahre 1907, zwei völlig unbekannte Männer, die ihre Zeit und ihre Umwelt mit finsteren Blicken musterten und in deren Hirnen sich allmählich die Visionen einer gänzlich neuen Welt formierten. Der eine war 37 Jahre alt, hieß Wladimir Iljitsch Uljanow, genannt »Lenin«, Sohn eines russischen Schulinspektors, der gerade zum zweiten Mal in die westliche Emigration ging, um von dort aus mit einer Kaderorganisation von Berufsverschwörern den Umsturz in Russland vorzubereiten. Der andere war 18 Jahre alt, hieß Adolf Hitler, Sohn eines österreichischen Zollinspektors, der soeben mit seinen Zeichnungen an der Wiener Akademie der bildenden Künste abgewiesen worden und dessen geliebte Mutter gerade gestorben war, und der nun von Linz nach Wien, in die österreichische Kaiserstadt, und zwar in den VI. Bezirk, Stumpergasse 29 bei Frau Zakreys, zog, fanatisch entschlossen, seinen eigenen Weg zu gehen, von niemandem auf der Welt mehr abhängig zu sein und sich zu seiner eigenen »Mission« durchzuhungern.

Das war die Lage im Jahre 1907. Und in diese Zeit hinein wurde Claus von Stauffenberg geboren.

***

Die Familie derer von Stauffenberg gehörte Jahrhunderte hindurch zur schwäbischen und fränkischen Reichsritterschaft. Am 20. Januar 1698 wurden die Schenken von Stauffenberg – so der vollständige Familienname – in den Reichsfreiherrnstand erhoben.

Die politische und gesellschaftliche Bedeutung solcher »reichsunmittelbaren« Geschlechter reduzierte sich im Laufe des 18. Jahrhunderts, in welchem Dutzende von deutschen Territorialstaaten unter absolutistischen Fürsten zu »souveränen« Gebilden avancierten, mehr und mehr auf den Dienst bei Hofe. Aus knorrigen, selbständigen Reichsrittern, die jahrhundertelang als ungekrönte Könige auf eigener Scholle gewirtschaftet und geherrscht hatten, wurden mit der Zeit festbesoldete Angestellte an Fürstenhöfen, wurden Beamte und Berufsoffiziere.

Dennoch, die Stauffenbergs waren und blieben eigenwillige Köpfe; darin sollte sich Claus v. Stauffenberg ganz als getreuer Erbe und Nachkomme seiner Vorfahren erweisen. Sein Urgroßvater, Freiherr Franz Ludwig Schenk von Stauffenberg, zog sich die langdauernde Ungnade seines Herrn, des bayerischen »Märchenkönigs« Ludwigs II. zu, als er 1870/71 bei der Begründung des Deutschen Reiches nach dem Sieg über Frankreich auf eigene Faust handelte. Damals debattierten die bayerischen Kammern darüber, ob das Königreich Bayern sich nun dem neuen deutschen Nationalstaat anschließen sollte oder nicht, und der norddeutsche Bundeskanzler Otto v. Bismarck, der zu der Zeit in Versailles saß, machte sich ernsthafte Sorgen um das bayerische Votum, denn die Separatisten und Reichsfeinde führten in München eine starke Sprache. Stauffenbergs Urgroßvater überlistete sie alle, indem er der Ständekammer schlankweg erklärte, das Herrenhaus werde für die Reichseinigung stimmen, und dann spornstreichs in das Herrenhaus eilte und dort verkündete, die Ständekammer sei gerade dabei, für das Bismarck-Reich zu optieren. So war es ein Vorfahr Claus v. Stauffenbergs, der sich um Deutschlands Einheit verdient machte.

Ludwig II. trug diese Eigenmächtigkeit dem Stauffenberg-Urgroßvater nach, und als er ihn am 14. Januar 1874 in den erblichen Grafenstand erhob, da war das eher eine Kränkung als eine Belohnung, denn der König wusste, dass sich der Freiherr von Stauffenberg jede Standeserhebung kategorisch verbeten hatte.

So waren die Stauffenbergs eigentlich wider Wunsch und Willen zu Grafen geworden – als Folge erwiesener Unbotmäßigkeit. Ein bemerkenswertes Einleitungssignal für den späteren Widerstandskämpfer Claus v. Stauffenberg. Aber noch etwas anderes war bezeichnend: das Reich – oder die Einheit Deutschlands – wurde über den eigenen Separatstaat gestellt! Und ganz in diesem Sinne sollte der vierzehnjährige Claus v. Stauffenberg im Jahre 1921, als der letzte König von Württemberg starb, dem sein Vater ein Leben lang gedient hatte, seine Hauptsorge darin sehen, »daß aus Deutschland wieder etwas werde«. Von schwäbischem Provinzlertum keine Spur. Das Motiv der Reichstreue zog sich, schon von den Vorfahren her, durch Stauffenbergs gesamtes Leben bis zu seinem Tode am 21. Juli 1944.

Er wurde am 15. November 1907 in Jettingen, im bayerischen Schwaben, als dritter Sohn des Grafen Alfred Schenk von Stauffenberg und dessen Frau Caroline, einer geborenen Gräfin Üxküll-Gyllenband, geboren. Zweieinhalb Jahre zuvor waren die beiden Zwillingsbrüder Berthold und Alexander geboren worden (im März 1905). Alle drei Jungen wuchsen im zweiten Stock des Alten Schlosses zu Stuttgart auf, der traditionsreichen Burg der früheren Grafen und Herzöge von Württemberg.

Dieses süddeutsche »Musterländle« war seit 100 Jahren Königreich, seit dem Tage, an dem Kaiser Napoleon I. das altehrwürdige »Heilige Römische Reich Deutscher Nation«, das 900 Jahre existierte, in Stücke geschlagen und die deutschen Territorialfürsten von Bayern, Sachsen und Württemberg zu »Königen« befördert hatte. Beim letzten württembergischen König Wilhelm II. diente der Vater Stauffenbergs als Oberhofmarschall.

Claus v. Stauffenberg wuchs also mit seinen beiden älteren Brüdern in »königlicher Luft« auf. Aber das war eine recht gemütliche, deftige und urwüchsige Atmosphäre. Dafür sorgte der Vater, eine fröhliche, lärmende Natur, ganz dem praktischen Leben zugewandt, ein Mann, dem es gar nichts ausmachte, hochgeborene Hofdamen, die sich zickig aufführten, coram publico als »dumme Gänse« zu bezeichnen. Ein Freund der Familie, Theodor Pfizer, beschrieb ihn als einen

»konservativen Edelmann in Gebärde und Denken, in gleicher Weise begabt für echte Formen der Repräsentation, das Zeremoniell des Hofes, die Ordnung von Festen wie für alle damit in Zusammenhang stehenden praktischen Dinge des Lebens, fern von gefühlvollen Betrachtungen, die er doch mit fast wohlwollendem Spott geißelte, ein universell begabter Bastler und Handwerker, der selbst tapezieren, elektrische Leitungen verlegen und Möbel wiederherstellen konnte, ebenso wie er in dem mit Liebe gehegten Garten des Lautlinger Landsitzes das Unkraut der Wege jätete, Rosen züchtete, Obstbäume pfropfte und sogar dem Klima der Rauhen Alb Artischocken abtrotzte«.

Die unkonventionelle, burschikose, praktische und zupackende Art des Vaters ging auf den jüngsten Sohn über. Claus v. Stauffenberg tapezierte sich später als junger Ehemann seine Wohnungen selbst, und auch die nonchalante Missachtung, die er als Offizier Uniform- und Etikettenfragen entgegenbringen sollte, ließ sich unschwer als väterliches Erbteil definieren. Wenn er vom Vater die »Frohnatur« hatte, so gingen auf die Mutter seine musischen Neigungen zurück, die sich schon von früh auf zeigten. Gräfin Caroline Stauffenberg war im Gegensatz zu ihrem Mann, wie Pfizer zu berichten wusste,

»den praktischen Dingen des Lebens abgewandt, was oft zu unerschöpflichen heiteren Szenen führte, wenn sie mit reizender Naivität Fragen des täglichen Lebens gegenübertrat. Und sie flüchtete aus dem Zwang des Hoflebens immer wieder in ihre eigene Welt, zu Goethe und Shakespeare, zu den Dichtern der Zeit ...«

Der kleine Claus v. Stauffenberg litt nicht unter den Zwängen des Hoflebens. Die drei Buben der Stauffenbergs tobten in den weiträumigen, verwinkelten Gemächern des Alten Schlosses herum. Entsprechend dem Zeitgeschmack trugen alle drei – Alexander, Berthold, Claus – lange blonde Locken, die ihnen bis auf die Schultern reichten und sie wie kleine Prinzen aus Märchenbüchern aussehen ließen. Aber der Vater lachte nur darüber, und wenn sie auf dem Landgut in Lautlingen weilten, dann kontrastierte die blonde Lockenpracht sehr komisch zu den Seppelhüten und kurzen Lederhosen, mit denen sie auf die Bäume kletterten, Pferde und Maultiere bepatschten oder sich auf der Wiese balgten.

Als Claus v. Stauffenberg sechs Jahre alt war, brach der I. Weltkrieg aus: im Spätsommer 1914. Der Einkreisungsring, der sich seit 1907 um Deutschland zusammengezogen hatte, trat nun in Aktion. Die deutschen Armeen kämpften im Westen wie im Osten, und bald auch im Süden. Das deutsche Kaiserreich und das mit ihm verbündete Österreich-Ungarn fochten von 1915 an nicht nur gegen Russland, Frankreich und Großbritannien, sondern auch gegen Serbien und Italien. Zahlreiche Verwandte dienten als Offiziere in deutschen und österreichischen Formationen, ein Onkel als Regimentskommandeur; auf den Straßen Stuttgarts dominierte das Feldgrau der Soldaten und Offiziere.

Claus v. Stauffenberg hat diese Eindrücke früher Kindertage nie vergessen. Wenn sich ein Jahrzehnt später seine Verwandten wunderten, als er nach dem Abitur ganz überraschend beschloss, Soldat zu werden und den feldgrauen Rock der Reichswehr anzuziehen, so übersahen sie die Erlebniskraft des großen Krieges, dessen Bilder und Eindrücke sich dem empfänglichen Gemüt eines sechs- bis zehnjährigen Kindes unverwischbar einprägen sollten. Als der Krieg 1918 mit einer Niederlage des Reiches endete, schien es den drei Stauffenberg-Brüdern ganz undenkbar, »daß das Deutsche Reich zerbrechen«, dass es mit dem ruhmreichen Glanz der alten Fahnen und Standarten vorbei sein sollte.

Am 9. November 1918, dem ersten Tag der Revolution, bestieg der König von Württemberg mit seiner Frau ein Automobil und fuhr damit vom königlichen Wilhelmspalais auf sein Jagdschloss Bebenhausen. Unter dem Hofpersonal brach Panik aus – man sah wohl schon Kieler Matrosen mit roten Fahnen in das Schloss einrücken und die Macht im Musterländle an sich reißen –, nur der Vater Stauffenberg, Graf Alfred, »verlor den Kopf nicht«, wie Augenzeugen berichteten. Er sah auch den neuen republikanischen Zeitläufen mit Humor und Gelassenheit entgegen. Claus und seine beiden Brüder jedoch registrierten sehr genau das kampflose Abtreten des Königs, der sich von seinem Land ins Privatleben absetzte wie ein verkrachter Rittergutsbesitzer, der eines seiner verschuldeten Güter vor dem Gerichtsvollzieher räumen muss; und dieses Erlebnis war dafür ausschlaggebend, dass Claus Stauffenberg zeit seines Lebens gegen monarchistische Einflüsterungen reaktionärer Freunde und Verwandter gefeit blieb.

Da es nun keinen König von Württemberg mehr gab, konnte es auch nicht mehr das Amt des Oberhofmarschalls geben. Die Familie Stauffenberg räumte die Wohnung im Alten Schloss und zog in die Jägerstraße um, in eine Dienstwohnung der herzoglichen Rentenkammer. Graf Alfred wurde zum Präsidenten dieser Rentenkammer bestellt und mit der Verwaltung des königlichen Privatvermögens beauftragt.

Das Königtum in Stuttgart war also verschwunden, ebenso wie das Kaisertum in Berlin, aber der Adel wurde von der neuen Republik, die sich 1919 in Weimar konstituierte, nicht abgeschafft, und niemand forderte auf den Straßen oder in den Parlamenten, die Aristokraten müssten an die Laterne. Auch die Stauffenbergs hatten den Zusammenbruch der Monarchien unversehrt überstanden, und das Leben in der Familie ging seinen traditionellen Gang. Claus Stauffenberg, inzwischen dreizehn Jahre alt, trat in das Eberhard-Ludwigs-Gymnasium ein, das bereits 250 Jahre existierte und allgemein als gediegene Pflanzstätte humanistischer Erziehung und Bildung geschätzt wurde.

Das alte humanistische Gymnasium! Man hat nach 1945, als mit allen deutschen Traditionen aufgeräumt werden sollte, wiederholt den Versuch gemacht, Erscheinungen des verknöcherten Militarismus oder gar der militärischen Brutalität im Kriege auf die Herkunft bestimmter Personen aus den Kadettenanstalten zurückzuführen. Ein äußerst fragwürdiges Unterfangen, das denn auch bald Schiffbruch erlitt. Man hat aber niemals versucht, positive Phänomene des Widerstands, des »Männerstolzes vor Königsthronen«, des Mitleidens und der Barmherzigkeit, der Fairness und der Zivilcourage in ihren Wurzeln auf die Einwirkungen der humanistischen Gymnasien zurückzuverfolgen. Dabei wäre man ganz leicht auf das bemerkenswerte Faktum gestoßen, dass fast alle militärischen Verschwörer des 20. Juli 1944 in ihrer Kindheit durch die humanistische Erziehungsarbeit gegangen sind.

Gewiss konnte man in diesen altehrwürdigen Anstalten an den Klassenwänden den Spruch lesen »Dulce et decorum est pro patria mori« (»Süß und ehrenvoll ist es, für das Vaterland zu sterben«). Aber noch häufiger stand über den Gymnasiums-Portalen »Non scholae sed vitae discimus« (»Nicht für die Schule, für das Leben lernen wir«). Und diese Lebenslehre auf den Gymnasien predigte – neben der ganz selbstverständlichen Vaterlandsliebe, die ja den Wert des Menschen sittlich adelt – vor allem anderen: Toleranz, Verständnis, Sensibilität und Ritterlichkeit. Wer durch das alte humanistische Gymnasium lief und seine Lehre annahm, konnte nicht zum Fanatiker, er konnte nicht zum Chauvinisten werden. Er konnte weder sein eigenes Land noch andere Völker verachten. Wer von Jugend an mit den Überlieferungen der Antike aufwuchs, der wusste eben als Halbwüchsiger schon, dass es nicht nur deutsche Kultur, Wissenschaften und Erfindungen gab, dass alles schon einmal vorgedacht war im alten Hellas und im alten Rom. Wer mit dreizehn den »Bellum Gallicum« las, der bewunderte die raffinierte Dialektik Cäsars ebenso, wie er für den Freiheitskampf des Vercingetorix erglühte; er begriff also vom ersten Tage an, dass ein Mensch oder eine Partei oder ein Staat niemals allein im Rechte ist. Wer weiter Xenophons »Anabasis« übersetzen musste, der ahnte schon bald, dass vom Triumph zur Niederlage nur ein Schritt ist, dass auf die Hybris allzu bald die Nemesis folgt. Kam er dann zu den Selbstbetrachtungen Mark Aurels, so las er »Du bist eine Seele, die einen Leichnam schleppt«, und prompt dämmerte es in dem jugendlichen Köpfchen, dass alles Irdische, dass vor allem jede Macht nur Menschenwerk und Menscheneinbildung ist, dass alles Große und Heroische doch zugleich auch Donquichotterie sein muss. Wenn dieser Schüler dann vernahm: »Panta rhei« (»Alles fließt«) oder »Niemand steigt zweimal in denselben Fluss« oder gar »Ich weiß, dass ich nichts weiß«, dann war er immun gegen Fanatismus, Ideologie, Götzentum und Selbstanbetung.

Noch als Offizier im II. Weltkrieg las Claus immer wieder, soweit es die karg bemessene Zeit des Soldaten zuließ, in antiken Texten. Dass Borniertheit und Intoleranz in den Herzen der drei Stauffenberg-Brüder niemals ein Echo fanden, ging nicht zuletzt auf die Schulzeit im Eberhard-Ludwigs-Gymnasium zurück. Alle drei waren katholisch erzogen worden (der Vater war Katholik, die Mutter evangelisch), doch als ein katholischer Religionslehrer an die Schule kam, der im Unterricht hasserfüllt über Martin Luther, den protestantischen Reformator, herzog, verwahrte sich Berthold »energisch gegen diese niedrige und unritterliche Art« der Auseinandersetzung: »Wir werden Ihre Stunde nicht mehr besuchen, wenn Ähnliches noch einmal vorkommen sollte.«

In diesem Geiste verlief für den jüngsten Stauffenberg die Gymnasiumszeit. Moritz von Faber du Faur hat in seinen Erinnerungen die Atmosphäre auf dem Eberhard-Ludwigs-Gymnasium so geschildert:

»Man sprach wohl davon, ob einer armer oder reicher Leute Kind war, aber sonst machte man sich nichts aus der Stellung der Eltern. Nur was einer selbst bot, galt. Man mußte zu den besten Schülern gehören, man durfte kein Kleidungsstück haben, das aus dem Rahmen fiel, und man mußte stark genug sein, die anderen verhauen zu können.«

Mit dem Verhauen von Klassenkameraden stand es bei Claus Stauffenberg nicht zum Besten. Nicht, dass er schwächlich gewesen wäre. Er war ja von hohem, kräftigem Wuchs (1,85 Meter), aber er kränkelte häufig, plagte sich vor allem mit chronischen Hals-, Nasen- und Ohrenentzündungen, hatte auch mit dem Turnunterricht manche Probleme, da er unter einem »Wachs-Herzen« litt – er wuchs zu schnell in die Höhe – und versäumte so manche Schulstunde.

Er war mitnichten der Typus des Rabauken, des unkomplizierten oder lärmenden Kraftprotzen. Früh schon brachen sich in ihm die sensible Natur und die musischen Neigungen der Mutter Bahn. Er sang zwar mehr laut als richtig, liebte aber die Musik. Konzertbesuche waren ihm keine lästige Pflicht, und freudig bestritt er gemeinsam mit den Brüdern die Hausmusik-Abende in der Familie: Berthold am Klavier, Alexander mit der Violine und Claus am Cello. Die beiden älteren Brüder lotsten Claus auch zum Tanzunterricht, und bald schwärmten die Stuttgarter Töchter von der »Grafentanzstunde«.

Schüleraufführungen von Schiller’schen und Shakespeare’schen Dramen gehörten zum festen Repertoire der Freizeitgestaltung. In Shakespeares Verschwörer- und Tyrannenstück »Julius Cäsar« trat Berthold als Geist Cäsars auf, während Alexander den Brutus und Claus den Lucius verkörperten. Von Friedrich Schiller spielte man »Die Braut von Messina«, weiter »Die Piccolomini« und schließlich den »Wilhelm Tell«, in dem Claus als Stauffacher agierte und mit heiligem Ernst im 2. Aufzug Worte deklamierte, die wie eine Verheißung für sein Leben klangen, ja die durch ihn und seine Tat zwanzig Jahre später ihre blutige Bekräftigung fanden:

»Nein, eine Grenze hat Tyrannenmacht.

Wenn der Gedrückte nirgends Recht kann finden,

Wenn unerträglich wird die Last, greift er

Hinauf getrosten Mutes in den Himmel

Und holt herunter seine ew’gen Rechte,

Die droben hangen unveräußerlich

Und unzerbrechlich, wie die Sterne selbst.

Der alte Urstand der Natur kehrt wieder,

Wo Mensch dem Menschen gegenübersteht,

Zum letzten Mittel, wenn kein andres mehr

Verfangen will, ist ihm das Schwert gegeben.

Der Güter höchstes dürfen wir verteid’gen

Gegen Gewalt. Wir stehn für unser Land!

Wir stehn für unsre Weiber, unsre Kinder!«

Wie später als Offizier, so war Claus Stauffenberg auch in seiner Schulzeit eine ausgesprochene Leseratte. Auf dem Lautlinger Landsitz, einer Burg in der Schwäbischen Alb, unweit der Straße von Balingen zum hohenzollerischen Sigmaringen, schuf er sich sein Lese-Refugium: zuerst auf einem alten Nussbaum im Garten, mit Kissen und Decken, später dann im östlichen Eckturm des Schlosses, in einem kargen Raum, den er mit Feldbett, Tisch und Stuhl und mit den Büchern seiner Wahl drapierte. Dort saß er und las mit hochrotem Kopf und glänzenden Augen. Er las Goethe, Schiller, Hölderlin; später Rudolf G. Binding (»Opfergang« und »Unsterblichkeit«) und Oswald Spengler (»Der Untergang des Abendlandes« und »Preußentum und Sozialismus«). Rilkes »Cornet« konnte er ebenso auswendig hersagen wie manche Passage aus Goethes »Faust«. Mehr aber als alles andere bewegte ihn der »Wanderer zwischen beiden Welten« von Walter Flex.

Walter Flex galt damals den jungen Menschen, deren Elternhäuser nicht auf der linken Seite der Gesellschaft standen, als der allseits verehrte Dichter der Frontsoldatengeneration. Er war als Kriegsfreiwilliger in den I. Weltkrieg gezogen und 1917, dreißigjährig, als Leutnant und Kompanieführer beim Sturmangriff auf der Insel Ösel gefallen. Ein Jahr zuvor hatte er im Schützengraben die Erzählung von dem Wanderer zwischen beiden Welten geschrieben. Hier war also ein Mann, dessen idealistisches, vaterländisches Pathos nicht nach hohlem Phrasentum klang, denn er hatte seine literarische Verkündigung schließlich mit dem Einsatz seines eigenen Lebens besiegelt. »Rein bleiben und reif werden, das ist höchste Lebenskunst«, hieß es etwas gefühlsselig-verschwommen in seiner dichterischen Hinterlassenschaft, aber zugleich erklang bei ihm zum ersten Mal der volle Akkord dessen, was man später mit dem Begriff des »soldatischen Sozialismus« kennzeichnete, wenn Flex in seinen Schriften beispielsweise die Begegnung zwischen einem Burschenschafts-Studenten und einem Proletarier im Geiste nationaler Solidarität schilderte. Die Überwindung des Klassenkampfdenkens durch das gleichmachende Erlebnis der Frontkameradschaft nahm im Kopf des jungen Claus Stauffenberg erste Gestalt an. Und jeder, der weiß, wie prägend für ein Menschenleben gerade die ersten Eindrücke der Jugend sind, wird sich dieses Walter-Flex-Erlebnisses erinnern, wenn der Verschwörer Stauffenberg zwanzig Jahre später mit dem sozialistischen Gedankengut Julius Lebers konfrontiert werden wird. Der Gymnasiast Stauffenberg jedenfalls erklärte seinen Klassenkameraden, ein Familienbesitz schaffe keine gesellschaftlichen Vorrechte, sein wahrer Sinn bestünde lediglich darin, den Söhnen solcher Familie die materielle Basis für ein freiwilliges Dienen – sei es als Beamter, sei es als Offizier – zu verschaffen. Claus Stauffenberg, so berichtete ein Freund, sah »im Dienst an der Allgemeinheit die vornehmste Aufgabe«.

Soziale und gesellschaftspolitische Vorurteile waren es also nicht, die die drei Stauffenberg-Brüder während ihrer Stuttgarter Schulzeit dazu bewegten, der Weimarer Republik mit Ablehnung zu begegnen. Der Adel war ja nicht angetastet worden, und für die davongelaufenen Monarchen vermochte sich kein jugendliches Herz zu erwärmen. Nein, es war die heroische Erinnerung an das feldgraue Heer des großen Krieges von 1914 bis 1918, und es war das Wissen um die Deutschland diskriminierenden Bestimmungen des Versailler Friedensdiktats von 1919, die zur Distanz einem Staate gegenüber rieten, der allgemein als »Erbe der Niederlage« empfunden wurde. In den Schulstunden des Gymnasiums unterrichteten Männer, die selbst meist jahrelang den feldgrauen Rock getragen hatten und die immer wieder das Andenken an die furchtbaren Schlachten bei Verdun, an der Somme und in Flandern beschworen, so dass sich vor dem geistigen Auge der jungen Menschen von damals die leidvolle, unterernährte, lehmbekrustete, schier unüberwindliche Gestalt des deutschen Grabenkämpfers unterm Stahlhelm erhob, die an die Stelle früherer strahlender Helden und Vorbilder trat und von der ein ergreifender Appell zur Vaterlandsliebe ausging. Zu Hause aber, wie auch in der Schule, sprach man vom Versailler Schanddiktat, das Deutschland von den Alliierten mit vorgehaltener Pistole aufgezwungen worden war und das deutsche Volk in seiner Gesamtheit – ohne jeden plausiblen Grund – entehrt und zu einer Parianation unter den anderen Völkern gestempelt hatte. Dies alles prägte sich dem jüngsten Stauffenberg unvergesslich ein, und seine spätere Einstellung zum »Dritten Reich« Adolf Hitlers von 1933 bis 1941 kann und darf niemals anders gesehen werden als vor dem Hintergrund der Versailler Katastrophe von 1919, die für alles, was da kommen sollte, Ursprung und Auslösung war.

So war es nicht zuletzt auch der Patriotismus, die Sehnsucht und das Suchen nach einem besseren, neuen Reich der Deutschen, die Claus Stauffenberg in die Reihen der Bündischen Jugend, die ihn zu den »Neupfadfindern« führten. Dieser Bund junger Menschen proklamierte eine »herbe und kraftvolle Lebensweise«, eine kulturrevolutionäre Auflehnung gegen das Spießertum und Muckertum der alten Generationen. Im Programm des Bundes hieß es:

»Wir Neupfadfinder streben nach Erneuerung unseres inneren und äußeren Lebens im Glauben an eine kommende deutsche Kultur. Sie bedarf eines neuen Menschen, und sie führt in ein neues Reich ...«

Die Suche nach dem »neuen Menschen« war überhaupt nichts anderes als vierzig Jahre später, nach dem II. Weltkrieg, beispielsweise das Aufbegehren der unzufriedenen Studenten in den sechziger oder der Protest der Grünen in den siebziger Jahren dieses Jahrhunderts. Die Jugend rebellierte gegen das Gekünstelte und Unwahre der älteren Generationen. Und auch damals galt der Kampf dem »Muff von tausend Jahren unter den Talaren«. Aber im Unterschied zu den Protestbewegungen nach 1945 strebte man nicht nur nach individueller, sondern zugleich nach nationaler Befreiung. Der einzelne junge Mensch sollte aufrecht gehen, keine »Diener« oder »Knickse« mehr machen, die bürgerliche Krawatte ablegen, die Städte und ihre dekadente Zivilisation verlassen, um in der unberührten und unzerstörbaren Natur ein neues Leben zu gewinnen. Aber das alles machte ja nur politischen Sinn, wenn zum »neuen Menschen« auch ein »neues Reich« kam, wenn ein neues deutsches Reich entstand, das gleichberechtigt mit allen anderen Nationen der Welt seinen eigentümlichen Beitrag zur Weltkultur leistete.» Unser Volk lieben wir, andere Völker achten wir«, lautete der Wahlspruch dieser jungen Generation. Der bürgerliche Patriotismus des 19. Jahrhunderts, der an Besitz und Vorrechte gebunden gewesen war, schlug um in einen neuen Nationalismus, der auf dem Bekenntnis zum klassenlosen Frontsoldatentum des I. Weltkriegs gründete. Das neue Reich der Deutschen, das man leidenschaftlich erstrebte, sollte alle Deutschen als Brüder umfassen, es sollte ein Sanktuarium sein: heilig und unantastbar für äußere und innere Feinde. Und dieses Reich sollte in sich selbst Genüge finden; die Bündischen empfanden sich als »völkisch« und waren entschieden antiimperialistisch.

Das alles war nach dem Herzen Claus Stauffenbergs und seiner beiden älteren Brüder, an die er sich immer enger anschloss. Mit ihren bündischen Kameraden zogen alle drei hinaus in die Täler und Wälder der Heimat; sie warfen Speere, schwammen ihnen nach, pflanzten buntwehende Fahnen auf und entzündeten Lagerfeuer unter dem Sternenhimmel. Sie rezitierten Verse von Hölderlin und sprachen Fahnen- und Feuersprüche, Hand in Hand. Wenn sie im Kreise saßen, stimmte einer zur Klampfe ein altes Landsknechts- oder Soldatenlied an, und alle fielen ein. Bei diesem Zusammensein lernte Claus Stauffenberg auch jenes Lied kennen, das ihn sein ganzes Leben – bis zum frühen Tode – begleiten sollte, und das an Wertvorstellungen alles enthielt, was ihm teuer war und für das er dann mit seinem Blut einstehen sollte. Georg Herwegh, der große patriotische Dichter von 1848, hatte dieses »Reiterlied« geschrieben. Die Jungen sangen es nach einer seltsamen Melodie, im Takt eines wiegenden Pferdeschritts:

»Die bange Nacht ist nun herum,

wir reiten still, wir reiten stumm,

wir reiten ins Verderben.

Wie weht so scharf der Morgenwind!

Frau Wirtin, noch ein Glas geschwind

vorm Sterben, vorm Sterben!

Du junges Gras, was stehst so grün?

Mußt bald wie lauter Röslein blühn,

mein Blut ja soll Dich färben.

Den ersten Schluck, ans Schwert die Hand!

Den trink ich für das Vaterland

zu sterben, zu sterben!

Und schnell den zweiten hinterdrein,

und der soll für die Freiheit sein,

der zweite Schluck vom Herben!

Dies Restchen – nun, wem bring ich's gleich?

Dies Restchen Dir, o Deutsches Reich,

zum Sterben, zum Sterben!«

Der junge Stauffenberg kannte die Gedichte Georg Herweghs, der für Freiheit und Vaterland gesungen hatte. Herwegh war ja ein Landsmann von ihm, ein Schwabe und ein Stuttgarter. Er konnte seine berühmteste Gedichtstrophe auswendig hersagen:

»Ich möchte hingehn wie das Abendrot

Und wie der Tag mit seinen letzten Gluten –

O leichter, sanfter, ungefühlter Tod! –

Mich in den Schoß des Ewigen verbluten.«

Das war der reine, unverfälschte Klang der deutschen Romantik, der die Gefühlslage des jungen Claus zum Schwingen brachte. Aber er kannte auch Herweghs Gedicht »Der Freiheit eine Gasse«, das an den revolutionären Impetus des deutschen Volkes appellierte:

»Wenn alle Welt den Mut verlor,

Die Fehde zu beginnen,

Tritt du, mein Volk, den Völkern vor,

Laß du dein Herzblut rinnen!

Gib uns den Mann, der das Panier

Der neuen Zeit erfasse,

Und durch Europa brechen wir

Der Freiheit eine Gasse!«

In Herweghs Reiterlied, das Stauffenberg so liebte, war – in dieser Reihenfolge – die Rede von: Verderben – Blut – Schwert – Vaterland – Freiheit – Reich – Sterben. Bedrohungen und Grundwerte, die im Unterbewusstsein des jungen Stauffenberg für immer Fuß fassen sollten.

Bemerkenswert war, dass Claus Stauffenberg einer konfessionell nicht gebundenen, einer ausgesprochen nichtreligiösen Jugendvereinigung beitrat. Wie vertrug sich das mit der katholischen Erziehung in der Familie? Seine Eltern, wie bereits gesagt, gehörten verschiedenen Glaubensgemeinschaften an: Graf Alfred der katholischen, Gräfin Caroline der evangelischen Kirche. Daraus ergab sich ein Klima der Toleranz im Elternhaus, das jedem religiösen Fanatismus abhold war. Der jüngste Stauffenberg-Sohn heiratete 1933 selber eine Protestantin, ließ aber seine Kinder wiederum im eigenen Glauben erziehen. Er blieb zeitlebens dem Katholizismus verbunden, ohne jedoch die Riten und Formen der Kirche zu praktizieren. Sein älterer Bruder Berthold erklärte 1944 in der Gestapo-Haft:

»Wir sind nicht das, was man im eigentlichen Sinne Katholiken nennt. Wir gingen nur selten zur Kirche und nicht zur Beichte. Mein Bruder und ich sind der Meinung, daß aus dem Christentum heraus kaum noch etwas Schöpferisches kommen kann.«

Diese kritische Distanz zu den Kirchen – nicht zu ihren Glaubensverkündigungen, sondern zu den gesellschaftspolitischen Ambitionen des Klerus – ging nicht zuletzt auf ein einschneidendes Erlebnis der drei Brüder im Jahre 1923 zurück. Im Frühjahr dieses Jahres beendeten Berthold und Alexander ihre Schulzeit und begannen mit dem Studium der Staats- und Rechtswissenschaften in Heidelberg. Dort lernten sie den Dichter Stefan George kennen und zogen bald auch ihren Bruder Claus in dessen Bann.

Stefan George. In den ersten Jahren nach 1945 galt er vielen als Prophet des »Dritten Reiches« Adolf Hitlers, als geistiger Wegbereiter der nationalsozialistischen Bewegung. Und in der Tat übernahmen die Nationalsozialisten in ihrer Frühzeit manche Formeln und Zeichen aus der Begriffswelt des George-Kreises: beispielsweise die Vokabel vom »tausendjährigen Reich«, wahrscheinlich auch das Symbol des »Hakenkreuzes«. Das schriftstellerische Werk Georges hatte ja unter deutschen Intellektuellen bereits seit der Jahrhundertwende Furore gemacht und in vielfachen Brechungen nach mancherlei Richtungen ausgestrahlt. In den Jahren 1916 bis 1921 hatte ein junger Mann asketischen Typs in Heidelberg zu Füßen des jüdischen Professors Friedrich Gundolf, eines intimen Freundes und Weggefährten Stefan Georges, gesessen und voller Bewunderung den Verkündigungen Gundolf-Georgescher Observanz gelauscht. Sein Name: Joseph Goebbels. Solche Verbindungsstränge persönlicher Art gab es durchaus in einer Zeit, in welcher der politisch Andersdenkende noch nicht mit Hetze und Diffamierung verfolgt, noch nicht mit Mord und Totschlag bedroht wurde. Und Stefan George scheute sich Ende der zwanziger Jahre nicht, »dem Mut jenes Mannes (er meinte Adolf Hitler), der da in Süddeutschland der vertrockneten bürgerlichen Gesellschaft, den Anhängern der Tagesblätter und den wohlgenährten Volksvertretern die Wahrheit sagte«, Applaus zu spenden. Im Neuen Brockhaus von 1938 wurde er denn auch »als der Prophet vom Anbruch des Dritten Reiches« gewürdigt. Doch in Wahrheit konnte von geistiger Verwandtschaft zwischen George und der NS-Bewegung keine Rede sein, was inzwischen auch von der Wissenschaft anerkannt wird.

Stefan George, geboren 1868 in Büdesheim bei Bingen am Rhein, war 1923, als die Stauffenberg-Brüder in seinen Kreis gerieten, ein Mann von 55 Jahren und galt in der deutschen Bildungsschicht als einer der bedeutendsten zeitgenössischen Schriftsteller. Seine Dichtungen »Der Siebente Ring« (1907), »Der Stern des Bundes« (1914), »Der Krieg« (1917) und »Drei Gesänge« (1921) wurden in den literarischen Zirkeln Deutschlands ebenso lebhaft wie kontrovers diskutiert. Seine raunende, in hehren Andeutungen schwelgende Sprache machte jedes Studium seiner Werke a priori zu einer Geheimwissenschaft. Politische Festlegungen wie »links« oder »rechts«, wie »fortschrittlich« oder »reaktionär« verfehlen im Blick auf sein Oeuvre völlig ihr Ziel. Allenfalls könnte man ihn im Nachhinein als den großen Vordenker oder besser Vorahner jener Geistesrichtung bezeichnen, die man mit dem Begriff der »Konservativen Revolution« zu bezeichnen pflegt. Ein revolutionärer Feuerkopf war dieser Mann unbedingt in dem Sinne, dass er allem Bestehenden – in der Kunst wie in der Politik – erbarmungslosen Kampf ansagte. Und das fiel auf fruchtbaren Boden bei den drei Stauffenberg-Brüdern.

Das äußere Gehabe Stefan Georges war gewiss merkwürdig, ja skurril. Er machte keinerlei Hehl daraus, dass er sich für den »Seher«, für den »Propheten«, dass er sich für den bedeutendsten geistigen Kopf des deutschen Volkes hielt. Seine Jünger und Anhänger sprachen von ihm nie anders als vom »Meister« und hingen mit schwärmerischer Verehrung an ihm. Da der George-Kreis ausschließlich aus männlichen Mitgliedern bestand und das Phänomen des »Weibes« wenn überhaupt, dann nur recht geringschätzig abgehandelt wurde, haftete ihm mit der Zeit der Geruch des Homoerotischen an. Gräfin Caroline Stauffenberg, die Mutter der drei Brüder, war denn auch sichtlich beunruhigt, als sie von der neuen Bekanntschaft ihrer drei Söhne erfuhr. Sie reiste nach Heidelberg, sprach eingehend mit George, überzeugte sich von der absoluten Haltlosigkeit solcher Gerüchte und hatte hinfort gegen die Teilnahme ihrer Söhne an den Sitzungen des George-Kreises nichts einzuwenden. Und wirklich, an den blumigen, eifrigst kolportierten Legenden, die sich lange Zeit um die geheimnisvollen, angeblich schwülen Riten dieses Kreises rankten, war kaum etwas dran. Alexander Graf Stauffenberg, der als einziger der drei Brüder die Verschwörung gegen Hitler überleben sollte, hat 1959 im Rückblick gesagt:

»Was immer der Anlaß früher verbreiteter, in jedem Fall weit übertriebener Gerüchte gewesen sein mag: ‚Kultische‘ Begehungen, prunkende Gewänder, Weihrauch und geheimnisvolle Riten – solcher Dinge haben wir nicht einen Hauch verspürt. Das Leben verlief bei Tisch, bei den Gängen im Freien, in der abendlichen Runde in äußerster Schlichtheit ...«

Was predigte nun Stefan George seinen Anhängern und Bewunderern bei Tische oder in der abendlichen Runde? Kurz gesagt: ein erneuertes Griechenland, oder besser formuliert: ein erneuertes geistiges Germanien als Wiedergeburt des alten Hellas.

Damit stieß er bei dem fünfzehnjährigen Claus Stauffenberg auf offene Sinne. Der Schulunterricht auf dem Eberhard-Ludwigs-Gymnasium hatte seine Erkenntnis dafür geschärft, dass die Epoche des Griechentums und vorzüglich die des Hellenismus, die als neues west-östliches Kulturphänomen aus den erdumspannenden Taten Alexanders des Großen (einer verehrten Leitfigur Claus Stauffenbergs) hervorgegangen war, zugleich den Frühlingsatem und den Höhepunkt menschlicher Entwicklungsgeschichte bedeutet hatte. Diese einmalige, nie wiedergekommene Zeit war den nachfolgenden historischen Erscheinungsformen des tausendjährigen Mittelalters, war insbesondere den Religionsverkündungen des Judentums, des Christentums und des Islams an aufgeklärter Geisteshelligkeit unendlich überlegen gewesen. Nach dem Untergang der Antike war mit dem Mittelalter eine Welt entstanden, in der der Glaube mit dem Aberglauben konkurrierte, in welcher Geist und Körper des Menschen voneinander getrennt und durch den Begriff der »Sünde« in einen nur durch den Tod aufhebbaren Dualismus geschieden wurden. Und nun konnte Claus Stauffenberg von George hören, dass Leib und Seele – nach altgriechischen Denkvorbildern – eine harmonische Einheit seien, durfte bei ihm lesen, dass diese monistische Auffassung von der Einheit der menschlichen Individualität, dass das ästhetische Menschenbild der Antike (»Ein gesunder Geist in einem schönen Leib«) die erhabenste Vision in der Geschichte der Menschheit gewesen sei. Er war hingerissen von Georges Erklärung, der hellenische Gedanke sei der »weitaus schöpferischste und unausdenkbarste, weitaus der größte, kühnste und menschenwürdigste, dem an Erhabenheit jeder andere, sogar der christliche, nachstehen muß«.

Aus dem Begehen der geistigen Provinzen des alten Hellas resultierten jedoch weder plattes Antichristentum noch plumper Antisemitismus. Ideologischen Fanatismus lehnte George ebenso strikt ab wie jegliche Art von Rassentheorie. Zu seinem Kreis zählten zahlreiche jüdische Bekannte, und George selbst schrieb: »Juden sind die besten Leiter. Sie sind geschickt im Verbreiten und Umsetzen von Werten. Freilich, so elementar wie wir erleben sie nicht. Sie sind überhaupt andere Menschen.« Das waren Halbwahrheiten. Das, worauf es George wirklich ankam, war die Distanz: die gleichmäßige Distanz zum Christentum, zum Judentum, zum Marxismus wie auch zum Vulgär-Darwinismus seiner Zeit.

Das Gebot der Distanz musste den jüngsten Stauffenberg von seinem Herkommen her beeindrucken. Mehr aber noch sprach ihn die elitäre Verachtung an, mit der Stefan George auf den primitiven Konsum-Materialismus des Wilhelminischen Reiches wie der Weimarer Republik herabblickte. Technischer Fortschritt – Massenvergottung – Frauenemanzipation – Gleichmacherei und Gleichheitswahn – Konsumfetischismus – Ersatzideologien: das alles waren in Stefan Georges Augen nichts als Scheinwerte, bloße Kultursurrogate eines ebenso habgierigen wie verantwortungsscheuen internationalen Kleinbürgertums. Die technisch-wissenschaftliche Raserei des Jahrhunderts betrachtete er mit Sorge wie mit Spott. George hätte dem Preußenkönig Friedrich Wilhelm IV. zugestimmt, der auf die aufgeregte Mitteilung seines Flügeladjutanten, es gäbe nun eine Eisenbahnverbindung zwischen Berlin und Potsdam, und er, der König, könne nun bereits um 9 statt um 11 Uhr in Potsdam sein, mit der Bemerkung reagiert hatte: »Liebeken, wat mache ick um 9 in Potsdam?«

Es ist natürlich leicht, heutzutage über die Zivilisationsfeindlichkeit des George-Kreises zu lachen. Aber wieso eigentlich? Im Grunde genommen artikulierten sich damals schon, zu Beginn der zwanziger Jahre, berechtigte Besorgnisse gegenüber einem völlig unkritischen Fortschrittsoptimismus, die ein halbes Jahrhundert später von der ökologischen Warn- und Protestbewegung neu formuliert und aktualisiert wurden. Heutzutage fragt sich bereits ein großer Teil der Menschheit, warum man unbedingt schon um neun »in Potsdam« sein muss.

Stefan George beließ es nicht bei seiner Ablehnung und Verachtung des bourgeoisen Spießers, des gesichtslosen Massenmenschen, der technischen Zivilisation und der niedrigen Zwecksetzungen, die in seinen Augen der Materialismus propagierte. Er rief zu einem »Neuen Reich« geistiger und sittlicher Haltung auf. Auf die Kunst übertragen, stellte er der Formlosigkeit und Willkür der naturalistischen Literatur seine formstrenge Wortkunst gegenüber, die weitgehend auf den Gebrauch von Versalien und Interpunktionszeichen herkömmlicher Art verzichtete. Zu alledem schien nur eine auserlesene Schar von »Wissenden« berufen, ein elitärer Kreis von Männern und Jünglingen, die dem verehrten »Meister« ahnungsvoll zu folgen vermochten. Dem begeisterungsfähigen Herzen des fünfzehnjährigen Claus Stauffenberg waren die Georgeschen Elitevorstellungen Balsam. Er hatte ganz aus sich selbst ein Gedicht zu Papier gebracht, das dem gestrengen Dichterfürsten im Inhalt wie in der Form gefallen hätte:

»Nur kleine schar ist zu der sicht berufen

Nur kleine schar hat von dem hehren held geträumt

Sie schweigen stille – haben nichts mit euch gemein

Sie knieen gläubig an des Meisters stufen ...«

Es gibt eine bezeichnende Photographie aus dem Herbst 1924. Der sechzehnjährige Claus Stauffenberg besuchte damals, in den Schulferien, seine beiden in Berlin studierenden Brüder. Zu dritt gingen sie zum »Meister«, der in einem Pförtnerhaus einer Villa in der Königstraße in Berlin-Grunewald wohnte. Bei dieser Gelegenheit entstand die Aufnahme, die den jüngsten Stauffenberg in einer unerträglichen Verzückung und Anhimmelung neben George zeigt; eben »gläubig«. Viel peinlicher aber als die unreife Selbsthingabe des jungen Menschen an ein verehrtes Idol wirkt die hochstilisierte Attitüde, die kunstvolle Pose des »Sehers«, die George auf dem Bild zur Schau trägt.

Echt und ungekünstelt an Georges Lehre jedoch war ohne Zweifel sein Kampf gegen die verlogene, egoistische Welt des »satten Bürgers«, dem außer seinem Eigennutz nichts auf der Welt teuer war. Und das schlug ein bei seinen jungen idealistischen Anhängern, ließ sie auch über manche seiner persönlichen Verschrobenheiten großmütig hinwegsehen. In diesem Sinne begriff und bejahte Claus v. Stauffenberg Georges Aufruf zur Elite. Dieser neue Adel sollte ja nicht auf den Privilegien der Geburt, sondern auf den Vorrechten des Geistes ruhen, und seine Kriterien bestanden nicht in vererbten Rechten, sondern in selbstgewählten Pflichten: Dienst an der Allgemeinheit, Vaterlandsliebe, Opferbereitschaft, Hingabe an Ideale, Verantwortung für das Ganze.

Vielleicht kann man die Haltung der George-Anhänger am besten mit der einer »aristokratischen Opposition« umreißen; einer aristokratischen Opposition gegen die Herrschaft des Kleinbürgers, die sich überall in der Welt – in West wie in Ost – triumphierend auszubreiten begann. Aristokratie hatte im altgriechischen Sinne nichts mit Blutadel im Sinn. Aristokratie bedeutete die Herrschaft der »Aristoi«, der Besten und Edelsten, die den anderen Vorbild sein und für sie Verantwortung tragen sollten. Man muss sich das merken, dass der junge Grafensohn Claus Stauffenberg bereit und willens war, die Georgesche Adelsdefinition, die ja mitnichten seinem aristokratischen Herkommen entsprach, für sich anzunehmen, und dass er sich in so frühem Stadium bereits einem Kreis anschloss, der auf seine Art in »Opposition« ging, in eine Opposition, die Kampf und Einsamkeit bedeutete, da sie sich ja gegen einen übermächtigen Zeitgeist (oder Zeit-Ungeist) wandte.

Das »Neue Reich«, von dem die Georgeaner träumten, es konnte nicht anders gewonnen werden als durch den Rückgriff auf die großen Überlieferungen der Vergangenheit, auf jene historischen Legenden, die das Edle und Erhabene feierten. Und so schrieb der sechzehnjährige Claus Stauffenberg denn auch ganz im Geiste Stefan Georges ein Gedicht, das er Ende 1923 seinem Bruder Berthold widmete:

»Ich wühle gern in alter helden sagen

Und fühle mich verwandt so hehrem tun

Und ruhmgekröntem blute.

Ich könnte nicht die alten zeiten missen

Wo wäre denn daß ich mein leben schaute

Wenn nicht in höchster sein?«

So georgesch-raunend sich die Verse gaben, Inhalt und Wortwahl verrieten, dass in diesem jungen Menschen weit mehr steckte als Schwärmerei und Überspanntheit. Nicht zufällig war es, dass er sich bereits in der zweiten Zeile zum »tun« bekannte, zur Tat also, zum Handeln, zur Aktion. Und so sahen und empfanden ihn auch seine Freunde im George-Kreis. Der Bildhauer Ludwig Thormaelen schilderte das Erscheinungsbild des Siebzehnjährigen:

»Die Augen waren von metallisch dunklem Blau. (Er mag seinem Vater ähnlich gewesen sein; Berthold mehr der Mutter.) Das Antlitz hatte eine wohlausgewogene Breite, ohne daß es voll gewirkt hätte. Das machten die festen Kuppen der kraftanzeigenden Jochbeine, das energische, an der Spitze leicht gekerbte Kinn und die feste, tatentschlossene Stirn mit den über den Brauen ein wenig vorwölbenden Buckeln, Zeugnis von Aufmerksamkeit, Schärfe der Beobachtung, des Willens und der Beharrlichkeit ...«

Fünf Jahre später, im Sommer 1929, modellierte der Bildhauer Frank Mehnert, ein Freund aus dem George-Kreis, den einundzwanzigjährigen Claus v. Stauffenberg, der nach Berlin gekommen war, um seinen Bruder Berthold zu besuchen. Die Büste, die erhalten blieb, bestätigt auf erschütternde Weise die Beschreibung Thormaelens. Wenn man sie umschreitet und aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet, so ist man frappiert von dem ständig wechselnden Kontrast zwischen Heiterkeit und Melancholie, zwischen Weichheit und Härte. Ein Bekannter Stefan Georges, der die Büste zum ersten Mal sah und der den Dargestellten nicht kannte, antwortete auf Georges Frage, was der Porträtierte wohl sei (Claus Stauffenberg war inzwischen Soldat), nach kurzem Überlegen: »Mörder«. Mörder? Das sollte in der Sprache der symbolistischen Georgeaner heißen: Täter, Mann der Tat. Wir wissen nicht, was George bei dieser Antwort empfunden hat. Überraschen konnte sie ihn nicht, denn ein Jahr zuvor hatte der zwanzigjährige Stauffenberg ihm geschrieben:

»Und je klarer das Lebendige vor mir steht

je höher das Menschliche sich offenbart und

je eindringlicher die tat sich zeigt

umso dunkler wird das eigene blut

umso ferner wird der klang eigener worte

und umso seltener der Sinn des lebens

wohl bis eine stunde in der härte des schlages

und in der größe ihrer erscheinung

das zeichen gebe.«

Nichts wäre jedoch verkehrter, als sich den jungen Stauffenberg schwermütig oder gar düster vorzustellen. Jungenhafte Fröhlichkeit wechselte bei ihm abrupt mit Augenblicken nachdenklichen Ernstes. So kannten ihn aber nur die Brüder und wenige Freunde. In der Schulklasse wie im George-Kreis empfand man ihn als einen heiteren, wohlerzogenen jungen Menschen, über den es hieß:

»Seine seltenen Anwesenheiten brachten dem Dichter (George) stets Aufheiterung und Freude. In seiner umweglosen frischen Art nahm er – gemäß seiner Altersstufe – an jedem Gespräch, auch höherer Lagen, gleicherweise mit Zurückhaltung wie mit klugem Einsatz teil. Er hat nie auch nur um Haaresbreite die Haltung und Gegebenheit seiner jeweiligen Altersstufe verfehlt.«

Eine bemerkenswerte Charakterisierung: Taktgefühl und wohlerzogene Zurückhaltung einerseits, auf der anderen Seite »eine umweglose frische Art« im Verkehr mit den Menschen. Diese Kombination machte den Charme aus, der ihm mit zunehmendem Alter immer stärker zu Gebote stehen sollte.

In den Jahren 1925/26 näherte sich die Schulzeit ihrem Ende. Der achtzehnjährige Claus v. Stauffenberg rüstete sich zum Schritt in das Erwachsenenleben, in dem er nun – wenn er dem Appell Georges folgen wollte – Verantwortung nicht nur für sich selbst übernehmen musste. Er war randvoll angefüllt mit Bildern, Vorbildern, Träumen und Poesie. Wie würde das alles vor der kalten Realität bestehen? Sein Freund, Theodor Pfizer, hat sich später erinnert, wie Claus mit ihm eines Tages in aller Herrgottsfrühe, als Schloss Lautlingen noch in tiefem Schlaf lag, aufbrach:

»zum Felsentor, seinem Lieblingsplatz, einem der hervortretenden, vom Grün der Buchenwälder umsäumten Albfelsen, von dem der Blick hinuntergeht auf die Täler der stillen Landschaft. Wir sprachen von der Zukunft, von dem schmerzensreichen Werden eines neuen Deutschland, von Aufgaben des Staates, den Möglichkeiten, in ihm zu wirken, von Berufswünschen und Hoffnungen.«

Die Reichswehr 1926–1933

Am 5. März 1926 verließ der achtzehnjährige Claus v. Stauffenberg tiefaufatmend das Gymnasium. Er hatte das Abitur geschafft, was gar nicht so sicher gewesen war. Denn in den letzten zwölf Monaten vor der Abschlussprüfung hatte er sich nur mit Krankheiten herumgeschlagen, die Schule nicht besuchen können und dafür in Lautlingen Privatunterricht genommen, in der frischen, erholsamen Luft der Schwäbischen Alb. So war er auch nur als Externer, als »außerordentlicher Teilnehmer« zu den Prüfungen zugelassen worden, und sein Abschlusszeugnis sah dementsprechend wenig glänzend aus. In den meisten Fächern hatte er dünnes »befriedigend«, in Latein nur »ausreichend«, lediglich in Geschichte, Französisch und Mathematik erhielt er die Note »gut«.

Das Erstaunlichste aber an Stauffenbergs Abiturzeugnis war etwas anderes, nämlich die Angabe seines Berufsziels: Offizier.

Niemals hatte der junge Mann seinen Freunden und Verwandten gegenüber den Wunsch erkennen lassen, Soldat zu werden. Wie sollte er auch? Seine labile Gesundheit prädestinierte ihn mitnichten für den militärischen Beruf. Seine musischen Neigungen und poetischen Veranlagungen wiesen in andere Richtungen. Bis wenige Tage vor dem Abitur hatte er davon gesprochen, Architekt zu werden; manchmal, wenn auch selten, den Beruf des Cellisten genannt. Und nun auf einmal, ohne Rücksprache mit den Eltern, ohne Diskussion mit den Brüdern, plötzlich und überraschend, knapp und endgültig: Offizier.

Was war seine innere Motivation? Was hatte diesen bemerkenswerten, diesen »sensationellen« Entschluss bewirkt? Stauffenberg selbst hat sich darüber nicht geäußert. Aber aus der Rückschau darf man wohl vier erhellende Stichworte nennen: Stefan George – den I. Weltkrieg – das Versailler Diktat – Goethe und Gneisenau.

George hatte ja seine Anhänger dazu aufgerufen, dem Ganzen zu dienen, freiwillig für die Allgemeinheit Verantwortung zu übernehmen. Stauffenberg kannte auch das »einem jungen Führer im ersten Weltkrieg« gewidmete Gedicht Stefan Georges. Nirgends anders als im Heer schien sich das Ethos der Tat zu manifestieren, dem sich der junge Stauffenberg verpflichtet fühlte und dem er sich mit ganzer Hingabe verschreiben wollte.

Er hatte natürlich – wie alle seine Altersgenossen – auch Ernst Jüngers Weltkriegsbestseller »In Stahlgewittern« gelesen. Der hochdekorierte Leutnant Jünger hatte darin geschrieben, dass ihm aus Feuer und Blut, aus dem Dreck und Elend der Materialschlachten die Idee des Vaterlandes umso reiner hervorgeschmolzen sei. Das Bild des deutschen Grabenkämpfers, der vier Jahre lang einer Welt von Feinden standhielt, musste auch Stauffenbergs leidenschaftliche Sinne gefangen nehmen. Es galt, einem heroischen Beispiel nachzueifern, sich der Gefallenen würdig zu erweisen. Als er bereits Soldat und Fahnenjunker war, 1928/29, las er Ludwig Renns »Krieg« und Karl Federns »Hauptmann Latour«, und beide Bücher – glänzend geschrieben – befestigten das von Jünger geprägte Frontsoldatenbild. Stauffenberg diskutierte darüber mehrmals mit dem vierzehn Jahre älteren Rittmeister Hermann Balck vom Reiterregiment 18, der als junger Kompanieführer selber am I. Weltkrieg teilgenommen hatte. Im feldgrauen Rock des deutschen Soldaten erblickte der junge Stauffenberg wahrhaft ein »Ehrenkleid«.