Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: mvg

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Am 1. April 2011 sitzt Rola El-Halabi in ihrer Umkleide, um sich auf den Weltmeisterschafts-Titelkampf an diesem Abend vorzubereiten. Plötzlich kommt es vor der Türe zu Tumulten, Schüsse fallen, und ihr Stiefvater und Manager Roy El-Halabi stürmt mit vorgehaltener Pistole herein. Dann schießt er auf Rola, aus wenigen Metern Entfernung. Der erste Schuss trifft ihre rechte Hand, ihre Schlaghand. Die nachfolgenden drei Schüsse treffen ihren linken Fuß, ihr linkes Knie und ihren rechten Fuß. Es war die blutige Eskalation eines lange schwelenden Streits. Rola wollte mehr Unabhängigkeit von ihrem äußerst kontrollierenden Stiefvater. Zudem hatte sie sich in einen verheirateten Griechen verliebt, ein Unding für Roy El-Halabi. Im November 2011 wurde er zu einer sechsjährigen Gefängnisstrafe verurteilt. Rola kämpft sich derzeit nach mehreren Operationen und monatelanger Reha Schritt für Schritt zurück ins Leben. Ihr Traum ist es, wieder um den Weltmeistertitel zu boxen. Und egal, wie dieser Kampf dann ausgeht – sie wird als Siegerin daraus hervorgehen. Das Buch ist mehr als nur eine tragische Geschichte. Es bietet einen Blick hinter die Kulissen des Boxsports und einer vermeintlich liberalen arabischen Familie in Deutschland.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 240

Veröffentlichungsjahr: 2013

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://d-nb.de abrufbar.

Für Fragen und Anregungen:

4. Auflage 2021

© 2013 by mvg Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH

Türkenstraße 89

80799 München

Tel.: 089 651285-0

Fax: 089 652096

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Redaktion: Caroline Kazianka, München

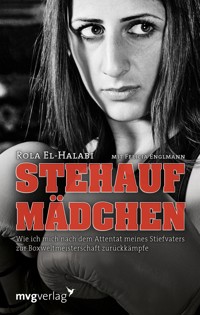

Umschlaggestaltung: Kristin Hoffmann, München

Umschlagabbildung: © sichtlichmensch-fotografie

Abbildungen Bildteil: © sichtlichmensch-fotografie (S. 2, 3, 4, 5 und letztes Bild S. 8); Rest privat

Satz und ePub: Grafikstudio Foerster, Belgern

ISBN Print 978-3-86882-277-9ISBN E-Book (Epub) 978-3-86415-310-5ISBN E-Book (PDF) 978-3-86415-309-9

Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter

www.mvg-verlag.de

Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter

Inhalt

Titel

Impressum

Inhalt

Sterben

Kindheit in Ulm

Leiden

Der Weg zum Sport

Hicham »Roy« El-Halabi

Heulen

Jugend im Gym

Träumen

Kleine Schwester, noch kleinerer Bruder

Zittern

Alles für die Familie

Der Selfmade-Boxstall

Brennen

Der erste WM-Kampf

Siegen

Zu Besuch im Libanon

Deutsch sein

Hoda El-Halabi

Feminin sein

Dieser Kosta von Facebook

Lieben

Wahrheit und Wut

Singen

Der Schatten des Vaters

Bildteil

Beißen

Der Schatten kommt näher

Im Herzen der Finsternis

Sterben

Der Moment des größten Schmerzes

Löcher im Körper und Angst in der Seele

Zu Tode erschrecken

Zurück in den Alltag

Kämpfen

Die Suche nach Gerechtigkeit

Auf den Tisch hauen

Lust auf die Zukunft

Wirbeln

Der zweite Selfmade-Boxstall

Verzeihen

Meine Vision von der Zukunft

Leben

Danksagung

Rola El-Halabi: ihre größten sportlichen Erfolge

Bibliografie (chronologisch)

Sterben

Ich bin Rola, die stirbt. In meinem eigenen Blut sitze ich auf dem Boden. Vier Löcher sind in meinem Körper. Die brennen. Das Loch in meiner Hand brennt so sehr, dass die Hand pocht und pocht. Sie steckt in meinem Boxhandschuh. Gerade noch wollte ich um die Weltmeisterschaft boxen, jetzt kämpfe ich ums Überleben. Vor mir sitzt mein Vater, er hält die Pistole in der Hand, mit der er auf mich geschossen hat. Die schwarze Pistole. Ich flehe. Nicht einmal um mein Leben. Nur, dass er mir diesen verdammten Handschuh auszieht. Nur das. Mein Vater hat auf mich geschossen, aber jetzt hilft er mir. Dann sitze ich wieder da in meinem Blut. Wie kann jemand so etwas tun? Ein Vater, der auf seine eigene Tochter schießt. Das ist kein Mensch mehr. Das ist ein Unmensch.

Ich bin Rola El-Halabi aus Ulm. Seit dem 1. April 2011 kennt mich alle Welt als die Boxweltmeisterin, der von ihrem eigenen Stiefvater in die Hand, das Knie und beide Füße geschossen wurde. Weil mein Stiefvater meinen Freund nicht akzeptieren wollte und ich ihn deshalb als Manager entlassen hatte, so stand es in der Presse.

Aber das alles ist nicht ganz richtig. Es war auch nicht ganz so einfach. Nicht mein Verlobter Kosta ist schuld an dem, was mir passiert ist. Mein Vater ist es. Er allein. Und ja, es ist mein Vater, nicht mein Stiefvater. Er hat meine Schwester und mich adoptiert, er war uns immer ein Vater, unser Papa. Er war auch mein Manager, hat mich zum Boxen gebracht, bis zur Weltmeisterschaft. Doch irgendwo auf diesem Weg ist etwas schiefgegangen. Bis wir uns dann in dieser Kabine in Berlin-Karlshorst gegenübersitzen, er mit der Pistole in der Hand, ich mit vier Löchern im Körper, fassungslos.

Mein Privatleben kennt heute die halbe Welt. Jeder konnte das Bild in der Zeitung sehen, wie ich in der Intensivstation liege, halb nackt und vollgepumpt mit Schmerzmitteln. Alle haben diskutiert über meinen Vater, meinen Freund, meine Karriere, mich. Jeder glaubt, ohnehin alles zu wissen. Es wäre falsch von mir, mich jetzt abzuschotten. Ich werde weiterhin sagen, was ich denke, und zeigen, wer ich bin, frei Schnauze und immer echt. Warum auch sollte ich jetzt damit anfangen, an einem Image von mir zu basteln? Ich bin so, wie ich bin, ich bin mein Image, und mein Image ist Rola. Perfekt gestylt sein, immer das Richtige sagen, eine Rolle spielen – das liegt mir nicht. Wir sind doch alle nur Menschen. Ruhm? Brauche ich nicht. Mein Sport bringt ihn mit sich, daher muss ich auch mit ihm umgehen. Aber wichtig ist er nicht für mich. Ich bin nicht gerne im Mittelpunkt. Doch wenn ich jetzt schon einmal auf der öffentlichen Bühne stehe, kann ich auch einfach erzählen, was mir passiert ist. Die ganze Wahrheit – die vielleicht anderen Mut macht, sich durchzukämpfen. Wie ich.

Denn obwohl mein Vater vier Mal auf mich geschossen hat, kann ich heute sagen: Es geht mir gut. Wenn ich jetzt erzähle, wie ich auf dem Boden dieser Kabine in meinem Blut sitze, ist das schon fast wie ein Film, der da vor mir abläuft. Als ob ich von außen dabei zusehe, wie alles passiert. Als wäre mein Leben ein Film. Es macht mich nicht mehr kaputt, wenn ich davon erzähle. Deshalb dürfen nach der Polizei, meinen Liebsten und meinen Freunden auch alle anderen wissen, wie es dazu kommen konnte. Und warum ich heute auch sagen kann: Ich bin froh, dass mir das passiert ist.

Ich brauche mich nicht zu verstecken. Ich kann und werde mich nicht verstellen. Ich werde alles von Anfang an erzählen. Ich stehe zu dem, was ich bin und was mir passiert ist. Ich bin Rola El-Halabi, und das ist meine Geschichte.

Kindheit in Ulm

Normalität? Kenne ich nicht. Schon seit meiner Geburt hat es in meinem Leben immer nur Extreme gegeben. Eine Kindheit hatte ich eigentlich nicht. Zumindest keine, wie man sie sich vorstellt. Ich bin nie wirklich Kind gewesen, durfte es nie sein. Aber ich sage auch ganz bewusst nicht, dass ich eine schlechte Kindheit gehabt hätte. Das stimmt nämlich nicht.

An meine alte Heimat, den Libanon, habe ich keine Kindheitserinnerung mehr. Denn meine Eltern sind nach Deutschland gegangen, als ich ein paar Monate alt war. Das war 1986. Damals war Bürgerkrieg im Libanon. Soldaten der Milizen patrouillierten durch Beirut, meine Geburtsstadt. Sie lag in Schutt und Asche, als ich geboren wurde. Meine Eltern waren den Krieg leid und sind mit mir nach Deutschland geflüchtet, haben sich in Ulm niedergelassen.

Meine Mutter wurde wieder schwanger, aber die Ehe meiner Eltern war da schon am Ende. Mein leiblicher Vater hat meine Mutter geschlagen und war nicht einmal bei der Geburt meiner Schwester Katja dabei. Unser späterer Stiefvater, auch ein Exil-Libanese, war der Erste, der sie nach der Geburt auf den Arm genommen hat. Meine Mutter hatte ihn über gemeinsame Bekannte kennengelernt. Mein leiblicher Vater hat sich nicht um uns gekümmert. Irgendwie ist er nie wirklich angekommen in Deutschland, in Ulm. Und meine Mutter hat ihn nie geliebt. Sie musste ihn heiraten, weil ihre Familie das so bestimmt hatte.

Katja, meine Schwester, ist zweieinhalb Jahre jünger als ich. Als sie ein paar Monate alt war, verließ uns unser leiblicher Vater und kehrte in den Libanon zurück. Da war ich etwa dreieinhalb Jahre alt. Er war also nur drei Jahre lang in Deutschland. Mein Stiefvater hat dann bald seinen Platz in der Familie eingenommen, wir sind von klein auf mit ihm groß geworden. Ein Glück war das, auch für meine Mutter. Eine alleinstehende arabische Frau mitten in Deutschland, mit zwei Kindern – sie hätte es sicher schwer gehabt, einen anderen Partner zu finden. So aber war jemand da, der für die Familie sorgte, der Geld nach Hause brachte, sodass sie sich um den Haushalt und um uns kümmern konnte. Papa hat uns Mädchen nicht nur angenommen, er hat uns adoptiert und wie seine eigenen Kinder behandelt, von Anfang an. Streng war er mit uns, aber auch gut zu uns. Wir Kinder hatten ein schönes Leben. Meistens jedenfalls.

Wir wohnten in einer Mietwohnung in Ulm, ziemlich nah zur Stadtmitte, in Söflingen. Ich ging in einen Kindergarten, hatte vor allem deutsche Freunde zum Spielen, auch eine Türkin und eine Bosnierin. Es war meinen Eltern wichtig, dass wir nicht nur arabische Freunde und Bekannte hatten. Wir waren integriert. Darauf legten meine Eltern viel Wert. Wer in Deutschland lebt, soll sich auch deutsch benehmen, deutsch leben, meinten sie. Aber im Grunde hatten wir wenige Freunde. Die meiste Zeit verbrachten wir gemeinsam, als Familie. Jeden Sonntag war Familientag, und das genossen wir sehr.

Auch das Leben in Ulm liebten wir, lieben es immer noch. Ulm ist meine Heimatstadt. Sie hat genau die richtige Größe. Hier hat man alles, die Infrastruktur passt, und für die Touristen haben wir den höchsten Kirchturm der Welt. Es gibt eine wunderschöne Altstadt, und die Leute sind sehr angenehm. Typisch Süddeutschland eben – manchmal ein wenig verschlossen, aber mit dem Herzen am rechten Fleck. Ulm, das ist mein Zuhause. Ich bin, auch durch den Sport, schon viel herumgereist in der Welt und in Deutschland, aber ich könnte mir nicht vorstellen, in irgendeiner anderen deutschen Stadt zu leben.

An jeder Ulmer Straßenecke hängt für mich eine persönliche Erinnerung. Etwa am Eingang unseres Söflinger Mietshauses. Dort lag oft der Hund des Vermieters auf der Lauer, ein wilder Riesenschnauzer. Der Vermieter, ein richtig unfreundlicher Mensch, wusste, dass wir Kinder Angst vor dem Hund hatten, und ich glaube, er ließ den Hund extra raus. Immer wenn wir ins Haus wollten, mussten wir Kinder also an dem Hund vorbei, und weil wir Angst hatten, rannten wir. Als der Schnauzer noch jung war, lief er hinter uns her, bis in den dritten Stock hinauf. Der Hund stand manchmal sogar noch vor unserer Wohnungstür, und wir schrien wie die Irren, dass er uns sicher auffressen würde. Hat er aber natürlich nicht. Das war eine unserer Kindheitsgeschichten.

Als ich in die Schule kam, war dann alles nicht mehr so lustig. Ich hatte als Kind überhaupt kein Selbstbewusstsein und sagte zu allem Ja und Amen, auch dann,, wenn es mir nicht passte. Die anderen Kinder in der Schule nutzten das gnadenlos aus. Wenn einem Mitschüler mein Füller gefiel, kam er schon mal und sagte: »Ah, der gehört jetzt mir.« Ich konnte mich nicht dagegen wehren. Die anderen Kinder nahmen mir meine Sachen weg, und ich schwieg. Dann begannen sie, mich zu hänseln. Mit Mädchen hatte ich keine Probleme, aber da gab es ein, zwei Jungs, die einfach ständig Ärger machten. Zudem war ich auch noch sehr sensibel und fing schnell an zu weinen. Klar, dass die Kinder dann einen draufsetzten und »Heulsuse!« riefen. In der ersten Klasse war ich daher der Depp vom Dienst.

Meine Mama musste ständig neue Schulsachen kaufen, weil die Kinder mich beklauten. Zu Hause sagte ich aber, ich hätte die Sachen verloren oder sie wären kaputtgegangen. Meinen Eltern zu erzählen, was wirklich los war, traute ich mich nicht. Stattdessen erfand ich diese Geschichten.

Eines Tages aber holte mich meine Mutter von der Schule ab und sah, wie es mir erging. Sie wartete sonst immer auf dem Parkplatz auf mich, aber an diesem Tag war sie früher als sonst da und kam bis in den Schulhof. Wie immer war ich das Opfer. Als ich aus dem Schulhaus kam, nahmen mir die Jungs meine Schultasche und meinen Turnbeutel weg und begannen, sie auf dem Boden hin und her zu kicken. Ich musste dann von einem zum anderen rennen und betteln, dass sie mir meine Sachen wiedergaben. Meine Mama sah an diesem Tag zum ersten Mal, wie sie mit mir umsprangen.

Da nahm sie sich die beiden Jungs zur Brust. So impulsiv und wütend hatte ich meine Mama bisher nicht gekannt. Sie machte die Jungs so zur Schnecke, dass die total verschreckt waren. Und für kurze Zeit hielten sie sich danach tatsächlich zurück, aber auf die Dauer half es natürlich wenig. Ich war und blieb ein ängstliches, sensibles Kind.

Leiden

Ich bin Rola, die leidet. Mein Vater, mein leiblicher Vater, schlägt meine Mutter, und ich schreie, hilflos, entsetzt. Ich stehe neben ihr. Ich kann sein Gesicht sehen. Es ist eine Fratze. Dieses Gesicht werde ich nie wieder vergessen. Bis heute kann ich mich an jedes Detail, an jedes Härchen darauf erinnern. Der tobende Mann, wie er meine Mutter schlägt, dieses wütende Gesicht. Das Bild ist in mein Gedächtnis eingebrannt. Es ist die einzige Erinnerung, die ich an meinen leiblichen Vater habe. Unter Tausenden Menschen würde ich ihn erkennen. Nur aus der einen einzigen Erinnerung heraus, wie er dasteht und auf meine Mama einprügelt.

Der Weg zum Sport

Nicht, dass mein zweiter Vater, mein Adoptivvater, viel anders gewesen wäre, denn auch er konnte ausrasten. Aber er wollte auch, dass ich, Rola, das kleine Mädchen, mich gegen andere wehren konnte. Dass ich mir nichts gefallen lassen musste von den Jungs. Dass ich sogar zurückschlagen konnte, wenn sie auf mich losgingen.

An dem Tag, an dem meine Mutter sah, wie ich gehänselt und gemobbt wurde, beschlossen meine Eltern, dass sich etwas ändern musste. Sie wollten es mit Sport probieren. Meine jüngere Schwester ging bereits zum Turnen, also bot man mir auch erst einmal die typischen »Mädchensportarten« an: Schwimmen, Reiten, Tanzen, Turnen. Es sollte natürlich ein Sport sein, der zu einem Sensibelchen wie mir passte.

Aber es passte nichts. Ich ging jeweils nur ein paar Mal zu den Probestunden und sagte dann, dass es mir keinen Spaß machte und ich keine Lust mehr hätte, da mitzumachen. Mein Vater ging damals als Hobby zum Thaiboxen ins Mekong Box Gym hier in Ulm. Vielleicht war es mehr Spaß als Ernst, als er eines Tages zu mir sagte: »Komm, probieren wir das mal aus.« Ich war da schon acht Jahre alt und in der dritten Klasse, doch meine Situation in der Schule war immer noch die Gleiche. Alle anderen Sportarten, die ich ausprobiert hatte, hatten rein gar nichts gebracht. Meine kleine Schwester war schon richtig gut im Turnen, aber ich hatte meinen Sport immer noch nicht gefunden. Die weichen Sportarten waren einfach alle nichts für mich. Das lag unter anderem daran, dass die älteren Kinder mich auch beim Sport auslachten und runtermachten, wenn ich etwas nicht so gut konnte.

Ins Box Gym ging ich mit wie zu all den anderen Probestunden, einfach nur, um es einmal ausprobiert zu haben. Kein Mensch hätte geglaubt, dass ich dabeibleiben würde. Niemand hätte im Traum daran gedacht, dass ich eines Tages Weltmeisterin sein könnte.

Im Gym trafen wir Thomas Wiedemann – er ist bis heute einer meiner Trainer. Tommy war nicht gerade begeistert darüber, dass mein Vater ein kleines Mädchen mit ins Gym brachte. »Spinnst du jetzt!?«, begrüßte er uns, als mein Vater mich zum ersten Training vorstellte. Da er mit meinem Vater befreundet war, kannte er mich schüchternes kleines Mädel bereits. Ich war eine, die sich hinter ihrem Papa versteckte. Tommy sagte daher auch prompt: »Nein, das mache ich nicht. Das will ich nicht. Sie kann hier nicht trainieren.«

Damals gab es im Mekong Box Gym kein Boxtraining für Frauen, und das Thaiboxtraining wurde nur für Männer über 18 Jahren angeboten. Frauenboxen ist in Deutschland ja überhaupt erst seit 1985, meinem Geburtsjahr, erlaubt – vorher war es verboten, weil man dachte, es sei schädlich für Frauen, wenn sie Treffer im Brustbereich kassieren. Auch in den USA durften Frauen offiziell erst seit 1977 boxen. Birgit Nuako war 1986 die erste deutsche Amateurboxerin, die öffentlich in den Ring stieg, aber noch nicht zu einem Kampf, sondern zunächst einmal zu einem Sparring. In den USA wurde Frauenboxen erst Anfang der 1990er-Jahre beliebt, in Kalifornien, also eine halbe Welt entfernt von Ulm. Hier in Deutschland war zur selben Zeit gerade Henry Maske erfolgreich und holte als »Gentleman« den Boxsport aus der Schmuddelecke. Endlich bekam dieser Sport ein neues Image, aber Frauenboxen fand einfach noch nicht statt. Der erste öffentliche Frauenboxkampf wurde erst 1994 in Hamburg veranstaltet, in demselben Jahr, in dem ich mit meinem Vater bei Tommy im Gym erschienen war. Weltweit sträubten sich die Boxverbände, Frauen aufzunehmen oder gar kämpfen zu lassen. Training für Mädchen und Frauen – komplette Fehlanzeige.

»Das ist doch nichts für Rola«, sagte Tommy zu meinem Vater, »ich kenn sie doch, sie heult doch nur rum.« Mein Vater aber blieb hartnäckig: »Lass sie doch einfach mitmachen. Kümmer dich nicht um sie, lass sie einfach nur dabei sein.« Mein Vater stärkte mir den Rücken und ließ sich nicht abweisen. So war er, er stand immer voll hinter uns.

Ich fand es zur Überraschung aller, auch zu meiner eigenen, großartig. Es war der erste und bisher auch der einzige Sport, der mir wirklich Spaß machte. Da wollte ich bleiben. Das lag auch daran, dass ich im Training nicht wie ein Kind behandelt wurde, sondern gleichwertig wie alle anderen auch. Tommy hatte mit Kindern im Training keinerlei Erfahrungen, und es war ja auch kein Kindertraining. Niemand wurde in diesem Training bevorzugt und niemand runtergemacht. Wenn es hieß: »20 Liegestütze!«, dann mussten alle 20 Liegestütze machen, egal, ob kleines Mädchen oder Bodybuilder. Ich habe auch genossen, dass im Training keine anderen Kinder waren, die mich hätten auslachen können, wenn ich eine Übung nicht schaffte oder nicht mit den anderen mithalten konnte. Erwachsene machen das eben nicht. Ich war im Gym wie eine von den Erwachsenen, musste dasselbe Programm durchziehen wie die Männer, ich, ein kleines Mädchen von damals neun Jahren. Dass ich dabei auch meine Kindheit aufgab, habe ich erst jetzt verstanden. Heute kann ich sagen: Ich hatte keine richtige Kindheit. Damals fand ich es großartig, im Training wie eine Erwachsene behandelt zu werden.

Das Training war hart und vielseitig. Es gab etwas für die Kondition, etwas für die Muskeln, für die allgemeine Fitness und natürlich das eigentliche Kampftraining. Beim Thaiboxen setzt der Kämpfer nicht nur die Hände, sondern auch die Beine ein, und es geht richtig zur Sache, daher muss man rundum fit und auch sehr beweglich sein.

Zum Aufwärmen gab es Seilspringen, Liegestütze, Sit-ups, Kniebeugen und Schattenboxen. Schläge übten wir auf Pratzen, diese dicken Polster, die sich ein Trainer oder Trainingspartner über die Hand zieht und auf die man daher hart schlagen kann, ohne dass sich das Gegenüber verletzt.

Tommys Training war natürlich auf Freizeitsportler ausgerichtet, denn er trainierte zu dieser Zeit keine Wettkämpfer. Aber er merkte wohl bald, dass das schüchterne kleine Mädchen etwas ganz Besonderes war. Ich blieb dran, meckerte nie und heulte erst recht nicht. So taute Tommy langsam auf und erkannte schließlich auch mein Talent. Nicht, dass er mich dann bevorzugt hätte, im Gegenteil, das Training wurde härter, und er wollte testen, wie weit ich gehen würde. Ich habe noch ein Video, auf dem zu sehen ist, wie Tommy mich als etwa Zehnjährige durch die Gegend prügelt, richtig hart. Er wollte sehen, ob er mich brechen könnte, ob ich nicht doch irgendwann anfangen würde zu heulen. Auf dem Video ist ganz deutlich zu sehen, wie ich kurz davor bin, zu schreien oder aufzugeben, aber ich tue es nicht, sondern sage mit meiner trotzigen Kinderstimme: »Ha, irgendwann zeige ich das hier dem Jugendamt. Pah!« Darüber kann ich heute noch lachen.

Dass ich im Training ein Mädchen unter lauter Männern war, tat mir einerseits gut, andererseits musste ich aber besonders hart trainieren. Was für die anderen Freizeitspaß war, war für mich Ernst. Ich war immer aufmerksam, extrem hart zu mir selbst, habe nie Quatsch gemacht, denn ich musste ja auch gegen das Vorurteil antreten, dass Mädchen in diesem harten Männersport nichts verloren haben und nichts leisten können.

Als Tommy und auch mein Vater merkten, dass ich, die Kleine, am Training dranblieb, waren sie richtig stolz auf mich. Tommy ahnte auch schnell, dass man aus mir als Athletin etwas machen konnte. Und ich, die ich mich im Training mit den Männern gegen deren Vorurteile und meine eigene Schüchternheit durchsetzen musste, hatte plötzlich auch kein Problem mehr mit anderen Kindern in der Schule. Als sich in der Schule herumsprach, dass ich zum Thaiboxen ging, glaubten es meine Mitschüler erst nicht so recht. Sie trauten mir das wohl nicht zu. Andere Kinder bekamen da schon Respekt vor mir, weil sie gehört hatten, dass ich mit richtigen Männern trainierte, in einer der härtesten Sportarten, die sie sich vorstellen konnten. Dieser Ruf allein war schon viel wert.

Nur ein einziges Mal musste ich mich gegen einen Mitschüler wehren – Michael. Das war einer der nervigsten Jungs von allen. Immer wieder zog er mich an den Haaren, ärgerte mich, wollte mir meine Sachen wegnehmen. Eines Tages, als er wieder anfing, mich zu hänseln, ging ich zu ihm hin und verpasste ihm einen Kick auf den Oberschenkel, wie ich es im Training gelernt hatte. Da heulte er vor der ganzen Klasse los. Seit diesem Tag hat mich in der Schule nie wieder ein Kind geärgert oder gehänselt. Endlich wurde ich respektiert. Dieser eine Kick war mein Befreiungsschlag. Ich fand nun Freundinnen und war sogar einigermaßen beliebt. Und ein Jahr nachdem ich mit dem Boxen begonnen hatte, wurde ich sogar Klassensprecherin.

Und meine ganze Art, mein Wesen veränderte sich in diesem Jahr sehr. Hatte ich früher immer zu allem »Ja« oder auch nur »Hm« gesagt, auch dann, wenn ich mit etwas nicht einverstanden gewesen war, sagte ich nun ganz klar »Nein«. Ich lernte jetzt meine Grenzen ganz neu kennen – auch dass diese Grenzen viel weiter gesteckt waren, als ich immer angenommen hatte.

Nach der Grundschule ging ich auf die Realschule. Die Rola in der fünften Klasse war eine vollkommen andere als die Rola in der ersten Klasse. Ich trat vom ersten Moment an selbstsicher auf und integrierte mich sofort in die Gruppe. An der neuen Schule wusste aber auch schon jeder, dass ich einen Kampfsport trainierte. In diesen Jahren bin ich unheimlich gerne zur Schule gegangen. Wirklich Kind sein durfte ich aber auch dann nicht, denn mein Vater gestand mir keine Fehler zu. Es fiel mir damals jedoch nicht auf, dass meine Kindheit im Grunde gar nicht stattfand: kein Spielplatz, kein Baggersee. Heute finde ich es schade, dass mir diese Dinge, dieses Kindsein vorenthalten wurde. Damals wusste ich aber nicht, was da an mir vorbeiging, denn ich war glücklich in meinem Leben, so wie es war.

Dann kam die Pubertät, und wie das eben so ist, hatte ich plötzlich doch keine Lust mehr, ins Training zu gehen. Zu der Zeit ging ich schon vier Mal pro Woche ins Gym und arbeitete unheimlich hart an mir. Ich wusste, was ich konnte und was ich noch würde leisten können. Ich trainierte mit erwachsenen Sparringspartnern. Aber auf einmal kam mir alles sinnlos vor. Da war niemand, an dem ich mich hätte messen können, also keine Gleichaltrigen und erst recht keine Mädchen oder jungen Frauen. Alle erwachsenen Sparringspartner lobten mich, und ich machte mich halb kaputt, aber trotzdem war ich nur noch genervt. Was sollte das denn, immer dieses »Oh, du bist für eine Frau und für dein Alter richtig gut. Respekt!«? Für mich waren das nur leere Worte, weil es mir nichts brachte und ich das Gefühl hatte, mich nicht weiterentwickeln zu können.

Ich wollte auch keinen anderen Sport machen, ich hatte einfach null Bock auf irgendeinen Sport. Sicher hätte ich damals alles hingeschmissen, wenn da nicht meine Eltern gewesen wären und mein Trainer Tommy. Er beschloss, einen echten Kampf für mich zu organisieren, um mich dazu zu motivieren weiterzutrainieren. Er war es auch, der meine Eltern davon überzeugte, dass dieser Kampf sinnvoll war. Doch es dauerte lange, bis Tommy eine Gegnerin für mich fand, denn es gab damals ja kaum Mädchen und Frauen, die boxten.

Ein gutes Jahr später hatte Tommy endlich jemanden gefunden: Dagmar Koch, zehn Jahre älter als ich. Bei der Schwäbischen Boxmeisterschaft würde sie außerhalb der Wertung gegen mich antreten. Ich war skeptisch. Sie war vier oder fünf Kilogramm leichter als ich und deutlich kleiner. Wir sollten einen ganz normalen Drei-Runden-Kampf bestreiten. Ich wusste gar nicht, worauf ich mich da einließ. Es würde wie im Sparring mit den Männern sein, dachte ich, wie immer eben: Die schenken mir nichts, ich schenke ihnen ja auch nichts, drei Runden Rambazamba. Dann sah ich da eine kleine blonde Frau am Ring, die sich warm schlug. Das kannte ich noch nicht. Auch dass sie Rechtsauslegerin war, also mit dem rechten Bein und der rechten Hand näher am Gegner steht, war mir neu. Ich war bis dahin nur Linksauslegern begegnet, so wie ich einer war und die Männer im Gym. Linkes Bein vor, linke Hand vorne und die rechte, die Schlaghand, hinten. Erst im Kampf merkte ich, dass da etwas anders war, und trat Dagmar anfangs ein paar Mal versehentlich auf den Fuß.

Die andere Auslage, die sonst ein Vorteil sein kann, hat ihr aber nichts genutzt. Wir haben uns gegenseitig durch den Ring gejagt und geprügelt – wir waren auf demselben Niveau. Ich war begeistert. Wir demonstrierten Boxen vom Feinsten, als ob wir es abgesprochen hätten. Der Kampf war wie ein schönes Sparring, ein Geben und Nehmen. Ich fand es großartig. Während dieses Kampfes wurde mir auf einmal klar, warum ich so viel trainiert hatte und warum ich auch weitertrainieren würde: um da oben im Ring zu stehen und zu zeigen, was ich konnte.

Das Publikum vergaß am Ende zu klatschen, weil alle am Ring völlig baff waren von dem Kampf. Unmittelbar danach kam ein Funktionär des Bayerischen Boxverbandes auf mich zu und fragte mich, ob ich überhaupt wüsste, wer mir da als Gegnerin gegenübergestanden hätte. »Nö«, antwortete ich. Er verriet mir, dass Dagmar Koch, die mit einer blutigen Nase aus dem Ring gestiegen war, amtierende Vize-Europameisterin war.

Nach diesem Kampf wurden die Verbände auf mich aufmerksam. Da war plötzlich eine 13-Jährige, die der deutschen Nummer eins eine blutige Nase geschlagen und der Vize-Europameisterin die Stirn geboten hatte. Ich wurde nun zu Lehrgängen eingeladen, auch wenn diese eigentlich nur für Jungs waren. Jede Trainingseinheit und jeden Lehrgang, den ich bekommen konnte, nahm ich mit. Ich wollte in den Ring, unbedingt, egal, ob Boxen oder Thaiboxen. Beide Sportarten trainierte ich parallel. Auch zu Turnieren fuhr ich regelmäßig, aber meistens gab es keine Gegnerin für mich. Seit dem Kampf gegen Dagmar Koch eilte mir der Ruf voraus, vom kämpferischen Niveau her weit über den meisten möglichen Gegnerinnen zu stehen. Die anderen Mädchen und Frauen wurden dadurch abgeschreckt. Nur etwa bei jedem vierten Turnier, zu dem ich anreiste, konnte ich auch tatsächlich kämpfen. Doch diese Kämpfe waren es, die mich motivierten weiterzumachen.

Und der Erfolg kam schnell. Mit 16 Jahren wurde ich Baden-Württembergische Meisterin im Kickboxen, mit 17 internationale Tiroler Meisterin im Amateurboxen, mit 18 Deutsche Meistern im Leichtgewicht. Diese pubertäre Frage, ob ich aufhören oder vielleicht lieber einen anderen Sport machen sollte, war vollkommen verschwunden.

Ich konnte damals und kann mir noch heute nicht vorstellen, außer Boxen etwas anderes zu trainieren. Skifahren in diesem kalten Schnee – das ist nichts für mich. Turnen – das war der Sport meiner Schwester. Dadurch bin ich auch ein wenig mit Turnen aufgewachsen, denn Katja war schon früh erfolgreich. Ich habe ihr immer gerne bei ihren Wettkämpfen zugesehen, aber mich selbst hat das Turnen nie gereizt. Oder Basketball – ich sehe mir gerne ein Spiel im Fernsehen an, mitspielen würde ich aber nicht wollen. Genauso ist es mit Fußball oder anderen Sportarten, die live übertragen werden. Als Zuschauerin bin ich begeistert, aber ich weiß nicht einmal, ob ich nach dem Ende meiner Profikarriere in ein Fitnessstudio gehen würde. Schwimmen vielleicht, ein wenig Plantschen, aber wenn ich Sport mache, dann mache ich Leistungssport und sonst nichts. Wenn ich Sport mache, boxe ich.

Hicham »Roy« El-Halabi

Mein Vater war großartig in dieser Zeit. Er unterstützte meine Schwester und mich beim Sport, er förderte uns, wo er nur konnte, und er versuchte, unserer Familie alles zu bieten, was machbar war. Wir hatten alles, was wir wollten, und sogar mehr als das. Weil er ein großzügiger Mensch war, steckte er bei seinen eigenen Bedürfnissen und Vorlieben zurück, um uns noch mehr zu ermöglichen. Dabei, und das darf man nicht vergessen, waren Katja und ich ja nicht einmal seine leiblichen Kinder. Er legte großen Wert darauf, dass wir das nie spürten, und niemals durfte jemand sagen, wir seien seine Stiefkinder. Im Libanon gibt es kein Wort für »Stiefkind«, nur für »Kind«. Er hatte uns adoptiert, und damit waren wir seine Töchter. Das Wort »Stiefvater« existierte in unserer Familie ebenfalls nicht. Wenn jemand anderer es aussprach, wurde mein Vater wütend und wies denjenigen zurecht. Unsere Eltern waren Mama und Papa, fertig.

Eigentlich heißt mein Papa Hicham El-Halabi. Aber seinen Vornamen Hicham konnten die Deutschen nur schlecht aussprechen und sich vor allem nicht merken. Einer seiner deutschen Bekannten sagte dann eines Tages aus einer Laune heraus »Roy« zu ihm, und dabei blieb es dann. Ich habe keine Ahnung, ob das etwas mit Roy Black zu tun hatte. Der Spitzname wurde auf jeden Fall so sehr Teil von ihm, dass mein Vater sich auch bei Fremden als Roy vorstellte. Nur bei anderen Arabern nicht, da blieb er weiterhin Hicham.