Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: neobooks

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

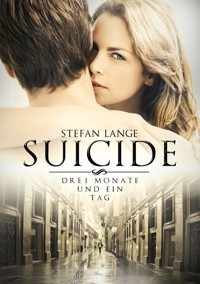

Sevilla in den 1990ern. Stefan widerstreben Karrieretreppen, er sieht seine nächste Station in Spanien. Leichtigkeit, Sonne in seinem Leben, Streifzüge durch die Stadt. Und ganz nah bei sich, in der Residenz entdeckt er eine ganz besondere Sehenswürdigkeit: Susanne. Ist sie genau die Eine? Es beginnt eine Sevillana der besonderen Art: Leidenschaft, Gleichklang und Gegentakt. Aus sinnlichem Tanz wird bitterer Ernst. Ein altes Trauma reißt einen Abgrund auf. In einer tagebuchartigen Rückblende erzählt Stefan Lange die Geschichte einer passionierten Liebe, eines Lebens zwischen Manie und Depression. Die Sprache besticht durch Klarheit; schonungslos offen, zynisch-brutal und sehnsüchtig-hoffnungsvoll zugleich rührt der Autor mit Suicide an ein Tabuthema. Nicht nur in TV- und Radiointerviews, sondern darüber hinaus auch mit Lesungen in Fachkreisen engagiert sich der Deutsch-Schweizer Stefan Lange in der Suizidprävention.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 342

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Stefan Lange

Suicide

Drei Monate und ein Tag

Impressum

Bibliografische Information Der Deutschen Bibliothek Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der

Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.

Coverbilder:

© Piotr Sikora / www.shutterstock.com

© bikeriderlondon / www.shutterstock.com

Gestaltung Cover:

Alexander Kopainski

www.kopainski-artwork.weebly.com

Layout:

Hanspeter Ludwig

www.imaginary-world.de

Librarti SAStefan Langevia della Stazione 26600 Muralto

© 2014 Stefan Lange

www.stefan-lange.ch

ISBN

Vorwort und Danksagung

Das vorliegende Buch ist ehemals unter dem Titel »Drei Monate und ein Tag« erschienen. Obwohl es das Werk schon seit vielen Jahren gibt, hätte ich es nie für möglich gehalten, daß ein gesellschaftlicher Diskurs über die Themen Depression und Suizid erst begonnen hat und wir am Anfang stehen, diese aus dem Dunstkreis des Tabus zu befreien.

Das Schreiben war für mich ein wesentlicher Baustein, aus einer schweren Lebenskrise herauszukommen, und es ist Freunden zu verdanken, daß dieses Buch überhaupt entstanden ist. Die Liste der Menschen, denen ich zu tiefem Dank verpflichtet bin, ist derart lang, daß ich auf eine Namensnennung bewußt verzichte, auch aus Sorge davor, jemanden versehentlich nicht gewürdigt zu haben. Diese Menschen wissen um meine Dankbarkeit.

Ich danke auch den Menschen, denen ich im Laufe der Jahre begegnet bin, seien es Redakteure vom Fernsehen und Radiostationen, Betroffene und Hinterbliebene oder interessierte Zuhörer. Die Begegnungen und die bewegenden Gespräche haben mein Leben bereichert.

Für die Erlaubnis zum Abdruck von Texten anderer Künstler und Schriftsteller danke ich dem Suhrkamp Verlag für den Textauszug aus: Hermann Hesse, Lektüre für Minuten. Gedanken aus seinen Büchern und Briefen. Ausgewählt und zusammengestellt von Volker Michels. © Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 1971. Alle Rechte bei und vorbehalten durch Suhrkamp Verlag Berlin.

Ein weiterer Dank geht an die EMI Music Publishing Germany GmbH und der Sony/ATV Music Publishing (Germany) GmbH für Auszüge aus dem Titel »Ohne Dich« der Gruppe Selig, Musik & Text: Christian Neander und Jan Plewka (© 1994), mit freundlicher Genehmigung der EMI Music Publishing Germany GmbH, und der Universal Music Publishing Germany für Auszüge aus dem Titel »Streets of Philadelphia« von Bruce Springsteen (© 1994).

Ein besonderer Dank gilt Bernhard Roters und den Mitarbeitern der Sprachschule CLIC in Sevilla für die wertvolle Unterstützung bei der Recherche.

Für die Gestaltung des Coverbildes danke ich Alexander Kopainski und für das Layout bedanke ich mich bei Hanspeter Ludwig. Die Worte für das Backcover hat Bara Rabe beigesteuert. Merci.

Der Text ist nach den alten Rechtschreiberegeln verfaßt – ich liebe das scharfe ß – was dem Leseerlebnis hoffentlich nicht abträglich ist.

Muralto, September 2014

für Andrea

»ein Platz in meinem Herzen wird dir immer sicher sein«

¿Sentías que te quería

que sin ti

todo lo perdería …?

I. Teil

Sterben

Ist eine Kunst, wie alles

Ich kann es besonders schön.

Sylvia Plath (aus Madame Lazarus)

Ich spürte Kälte. Als ich meine Augen aufschlug, befand ich mich in einem düsteren, grenzenlosen Raum. Ich war allein. Eine innere Stimme befahl mir aufzustehen und vorwärtszugehen, mich auf die Suche nach etwas zu begeben, das mir Wärme und innere Ruhe geben sollte.

Nachdem sich meine Augen ein wenig an die Dunkelheit gewöhnt hatten, erkannte ich Gänge, die von diesem Ort wegführten. Ich machte mich auf den Weg und stapfte in das Dunkel hinein. Ich hatte Angst. In diesem Labyrinth aus Korridoren und Öffnungen, die in andere Räume führten, begegnete ich niemandem. Ich hatte keine rechte Vorstellung, wonach ich eigentlich suchen sollte. Ich wußte nur, daß es etwas Großes und Tiefes sein mußte. Ich passierte Kreuzungen, von denen sich weitere Gänge verzweigten. Welchen Weg sollte ich nehmen? Ich ließ mich von meinem Gefühl leiten.

Nach einer Weile des Umherirrens in einem Gang gelangte ich an eine Öffnung. Ich blieb stehen und schaute in einen dunklen Raum. Ein Sog, genährt aus einem süßen Verlangen, saugte mich in die Finsternis. Die anfängliche Gelassenheit wich einem aufsteigenden Gefühl der Beklemmung.

Ich wollte fliehen. Es gelang mir nicht, den Ausgang zu erreichen, so sehr ich mich auch bemühte; es war so, als würde ich unter Wasser laufen. Verzweifelt strampelte ich und wurde fast ohnmächtig vor Angst. Mit letzter Kraft erreichte ich den rettenden Gang und konnte dem Strudel entkommen.

Auf der Suche nach Wärme betrat ich weitere Räume, in denen ich jedoch nicht das fand, wonach ich mich sehnte. Ich wurde von verschiedenen Emotionen übermannt. Manchmal fühlte ich mich gedemütigt, dann war ich starr vor Schreck, empfand Schuld oder verfiel in Selbstzweifel.

Nach einiger Zeit begegnete ich anderen Menschen. Sie schienen nervös, unruhig und liefen seltsam gehetzt. Waren auch sie auf der Suche? Ich wollte sie fragen, doch niemand schenkte mir Beachtung, so sehr ich auch versuchte, mich bemerkbar zu machen. Ich konnte nicht glauben, daß Menschen, die mir so nah waren, mich nicht sahen.

Sie kamen mir irgendwie bekannt vor, wie Bezugspersonen aus meiner Vorzeit. Sie würdigten mich nicht eines Blickes, so als wollten sie mit ihrer Gleichgültigkeit zum Ausdruck bringen, daß ich nichts zählte und wertlos war.

Später entdeckte ich eine Frau, die eine Zuneigung in mir weckte, doch auch sie schaute mich nur stumpf und starr an. Aus ihren Augen sprach tiefe Verachtung.

Mir wurde bewußt, daß mich niemand liebte. Von allen Menschen war ich unweigerlich getrennt. Ein zerstörerischer Schmerz über längst Vergangenes nagte an mir. Mein Verlangen, an das imaginäre Ziel zu kommen, wurde immer verzweifelter. Gefühle von Scham und Wut stiegen in mir auf, die mich vorwärts trieben.

Nach einer Spanne, die ich nicht in Stunden oder Tagen ausdrücken konnte, da ich keinerlei Zeitgefühl hatte, nach langem Gehen in dunklen Gängen, kam ich an eine Öffnung, aus der ein starkes Licht drang. Es war ein glühender Schein, der in mir eine verlangende Neugierde weckte. Interessiert näherte ich mich diesem Gluthaufen. Wohlbehagen stieg in mir auf, und ich glaubte, gefunden zu haben, wonach ich suchte.

Die Glut hatte menschliche Züge, und ich konnte auf unerklärliche Weise mit ihr kommunizieren. Von dieser sonderbaren Erscheinung ging ein Gefühl des Vertrauens aus. Sie lächelte und verlegen lächelte ich zurück. In mir regte sich der Wunsch, mich niederzulassen. Von der langen Suche war ich müde und erschöpft, zweifelte aber. Die Glut lud dazu ein, mich ihr hinzugeben. So, als habe sie meine Zweifel erraten, fragte sie mich, wovor ich Angst hätte. Gerade als ich mich abwenden wollte, sagte die Glut: »Vertrau mir, ich werde dich nicht enttäuschen.« Immer wieder sprach sie weich und freundlich diesen Satz. Ich entschloß mich zu bleiben. Die Gefühle des Wohlbefindens und der Ruhe gewannen an Kraft und Raum, und ich war erleichtert, eine Quelle des Glücks gefunden zu haben. Erschöpft aber selig fiel ich in einen lang ersehnten tiefen Schlaf.

Als ich wieder erwachte, war die Glut verschwunden. Nur ein Häufchen verbrannter Asche lag an der Stelle. Erschreckt fuhr ich hoch. Ich drehte mich um, doch wohin ich auch blickte, nirgends war die Glut auszumachen. Ich rief nach ihr, doch meine Stimme verhallte ungehört. Was war geschehen? Warum hatte sich dieser Schein verflüchtigt? Ich schrie immer verzweifelter, doch nichts geschah.

Ich war von Mauern umgeben, in denen es keine Öffnungen gab. Ein unsichtbarer Ring legte sich um meine Brust. Das Atmen bereitete mir zunehmend Mühe, und meine Angst wurde immer stärker. Die Raumtemperatur fiel rapide ab. Ein Zittern durchzog meinen ganzen Körper. Ich ließ mich auf den Boden fallen, strampelte und schrie. Es half nichts.

Die Kälte breitete sich immer stärker aus, bis der Kälteschmerz meinen ganzen Körper durchdrungen hatte. Meine Kräfte schwanden. Ich erfror.

Dienstag, 18. Oktober 1994

Ich spürte Wärme. Langsam erwachte ich aus diesem Traum, der mir seltsam bekannt vorkam und öffnete die Augen. Ein heller Strahl der Morgensonne bahnte sich seinen Weg durch die bis auf einen kleinen Spalt geschlossenen Gardinen auf mein Gesicht. In dem Strahl tanzten feine Staubteilchen. Ich beobachtete eine Zeitlang ihren Tanz. Irgendwie erinnerte mich diese Szene an die vergangenen Monate meines Lebens. Wieviele Gedanken hatte ich in der letzten Zeit beleuchtet? Gedanken, die wie Luftblasen in meinen Gehirnwindungen aufgetaucht waren, nach oben gestiegen, kurz gedacht und dann wieder verworfen worden waren.

Ich stand auf und machte mir einen Kaffee. Dann schob ich die Gardinen beiseite, öffnete das Fenster und ließ die klare Luft dieses frühen Tages in mein Zimmer. Ich stand am Fenster und schaute, eine Zigarette rauchend, dem Treiben auf der Straße zu.

Ich betrachtete die Menschen, die im gegenüberliegenden Universitätsgebäude ihren Geschäften nachgingen. Autos fuhren durch die Straße und die Fahrer versuchten, einen der wenigen Parkplätze zu ergattern. Auf dem Gehweg bahnten sich Studenten ihren Weg durch die Menschenmenge und wahllos abgestellten Fahrräder. Es könnte ein ganz normaler Tag in meinem Leben sein.

Die Sonne gleißte aus einem wolkenlos blauen Himmel. Es roch nach Herbst. Ich atmete die mit dem Geruch von Laub und Erde angereicherte Luft tief ein. Für einen kurzen Moment spürte ich das intensive Gefühl zu leben. Selten hatte ich es so klar und deutlich empfunden wie an diesem Morgen. Ich verdrängte den Gedanken mit aller Kraft.

Bei einer Tasse Kaffee ließ ich den Blick durch mein kleines Zimmer wandern. Alles war aufgeräumt und sorgfältig geputzt. So sollten sie es vorfinden. Gemocht hatte ich es schon, dieses kleine Zwölf-Quadratmeter-Reich, in das ich vor vier Jahren eingezogen war. Es hatte den Vorteil, daß es mitten in der Stadt lag und sehr preiswert war. Hier hatte ich gelebt, gelernt, gefeiert, geschlafen und gelitten. Das Zimmer hatte mir immer das Gefühl einer Ersatzgeborgenheit vermittelt. Heute würde ich es verlassen und nicht mehr zurückkommen, denn mein Reiseziel war das totale Nichts.

Ich wusch mich sorgfältig und musterte mein Gesicht im Spiegel. Das Gegenüber zeigte sich blaß, ausdruckslos und stumm. Vor einigen Monaten war das noch ganz anders gewesen. Lebensfreude hatte aus dem Glanz meiner Augen gesprochen, ein stetes Lächeln hatte mir auf den Lippen gelegen, weil ich alles bejaht und geglaubt hatte, eine göttliche Spur im Leben gefunden zu haben. Nun, die Zeiten hatten sich gewandelt. Die Vergangenheit war vergebens gewesen, eine Zukunft würde es nicht geben, auf jeden Fall nicht für mich.

Am Vortag hatte ich noch Der kleine Prinz von Saint-Exupéry gelesen und war zu einer traurigen Erkenntnis gelangt. Nach meiner Interpretation zog es der kleine Prinz vor, diese Welt zu verlassen, um als Stern am Himmel zu leuchten, da es unter den Menschen keine wahre Liebe gab. Nachdem ich das Buch gelesen hatte, bin ich zu José gegangen, der in einer südamerikanischen Kneipe gleich um die Ecke kellnerte, um mit ihm, wie so oft, über den Sinn des Lebens zu philosophieren. Ich erzählte José von diesem Märchen und wollte es ihm zum Abschied schenken, obwohl er keine Ahnung hatte, daß es mein Abschiedsgeschenk war.

Ich packte meine Sachen zusammen und lugte vorsichtig in den Vorflur unserer Wohngemeinschaft. Nichts rührte sich. Martin, der als Freelancer bei einer Zeitung arbeitete, hatte das Haus sicher schon früh am Morgen verlassen, sein Bruder Daniel, der Nachtwachen in einem Altersheim schob, schlief noch und Samira, die einzige weibliche Mitbewohnerin, hatten wir schon seit Tagen nicht mehr gesehen. Ich stellte meine Reisetasche in das Treppenhaus und lauschte für einen kurzen Moment. Ich wollte vermeiden, daß mir die Vermieter, die das Erdgeschoß bewohnten, zufällig im Hausflur begegneten. Keine Fragen, wohin die Reise gehen sollte. Daniel hatte ich gesagt, daß ich für ein paar Tage nach Holland fahren würde.

Den Mietwagen hatte ich tags zuvor etwas abseits des Hauses an der Universitätsbibliothek geparkt. So konnten mich die Vermieter, die oft am Küchenfenster saßen, nicht beim Beladen des Autos beobachten. Zunächst gab ich das als Geschenk eingepackte Buch für José im Coco Loco ab. Dann steuerte ich die Mensa am Aasee an, um mich für die lange Fahrt zu stärken.

Wie üblich zur Mittagszeit, war die Mensa mit Studenten überfüllt. Ich setzte mich auf einen freien Platz an den langen Tischen und aß in aller Ruhe mein Schnitzel. Die Gespräche meiner Tischnachbarn drehten sich um Professoren, Hausarbeiten und Kommilitonen. Ob sie wohl bemerkt hatten, daß neben ihnen ein Mensch saß, der mit allem abgeschlossen hatte?

Nach dem Essen begab ich mich auf die Reise. Am Autobahnkreuz Münster-Süd wählte ich die Autobahn in Richtung Frankfurt. Ich schaute noch einmal zurück. War das wirklich alles gewesen? Vielleicht nicht, aber es reichte, um abzutreten. Ich schob eine Kassette ein, die mit einem einzigen Lied bespielt war. Unserem Lied. Nie hätte ich gedacht, daß mich ein Musikstück mit seinem Text so vereinnahmen würde. Es war Streets of Philadelphia von Bruce Springsteen. Obwohl er über das Thema AIDS sang, paßte der Text in weiten Teilen auf die letzten Tage meines Lebens.

Noch einmal stellte ich mir die Frage, wann dieser Haß, diese Lähmung, die mich wie eine schleichende Krankheit durchdrang, begonnen hatte. Vielleicht war ich ja schon verloren, bevor ich geboren wurde und hatte seither den Tod immer in mir getragen, oder begann alles mit einer Reise nach Sevilla?

Ostersonntag, 3. April 1994

Ich stand am offenen Fenster und ließ die Sonne auf mein Gesicht scheinen. Ich atmete die frische Luft ein, in der es nach Frühling roch. Sonne! Wie sehr hatte ich den Sonnenschein in den vergangenen trüben Monaten vermißt. Gleich würde das Taxi vorfahren, das mich zum Bahnhof bringen sollte.

Heute nacht würde ich in Sevilla, das für die kommenden drei Monate mein Zuhause sein sollte, einschlafen. Allein bei diesem Gedanken überkam mich pochende Vorfreude. In einer Broschüre über Sevilla hieß es: Sevilla inspiriert dich zu träumen. Seit Wochen hatte ich diesen Tag herbeigesehnt und schwärmte schon im Vorfeld, wie ich über Sevillas Straßen schlenderte. In Sevilla würde ich einen von der Handelskammer ausgerichteten Wirtschaftsspanischkurs besuchen, den eine Privatschule durchführte.

Zur Einstimmung hatte ich mir ein bißchen Wissen über Sevilla angelesen. Sie galt als die schönste Stadt Spaniens. Interessant fand ich die Tatsache, daß sich an diesem Ort zwei Kulturen trafen. Einst war Sevilla maurische Königsstadt, bevor sie von den Christen zurückerobert wurde. Noch heute fand man die alten Spuren, die Sevilla einen mystischen Reiz verliehen.

Die im Prospekt versprochenen elf Stunden Sonnenschein pro Tag im Frühjahr und Sommer sowie das von der Sahara geprägte Klima, gaben Sevilla den Beinamen, die heißeste Stadt Europas zu sein. Nach so vielen Regentagen in Münster klang das sehr verlockend.

Den Bewohnern von Sevilla wurde eine besondere Eigenart nachgesagt. Trotz der Armut empfanden sie Lebensfreude, und genau dieser Widerspruch war zum Symbol der spanischen Lebensart geworden. Dazu paßten Flamenco, Stierkämpfer und schwarzhaarige Tänzerinnen, die Kastagnetten klappern ließen.

Aber das war es nicht allein, was mich magisch an diesen Ort zog. Diese Lebensart bedeutete mir viel mehr, da sie etwas mir Eigenes ansprach. Gerade die Lebenslust im Spannungsfeld zwischen Melancholie und Euphorie entsprach meinem bipolaren Naturell. Ich konnte mühelos von der Heiterkeit oder Geselligkeit in den süßen Schmerz der Melancholie wechseln und mich ihm ganz hingeben. Und diese Fröhlichkeit, die von Herzen kam, gemischt mit der frommen Lust am Leiden, fand man konzentriert an dem Punkt, der Sevilla hieß.

Das Taxi brachte mich zum Hauptbahnhof. Ich würde den Zug nach Düsseldorf nehmen, um weiter nach Madrid zu fliegen. Lange vor Ankunft des Zuges, stand ich auf dem Bahnsteig und ersehnte dessen Einfahrt. Ich war froh, alleine zu sein. Ich hatte nämlich keine Lust auf eine große Abschiedsszene mit dem ewig gleichen Junge-komm-bald-wieder-Geheul. Meinen Ausstand hatte ich schon am Gründonnerstag im Coco Loco gegeben, um mich bei lateinamerikanischen Klängen ein wenig auf spanische Zeiten einzustimmen. Viele waren gekommen, aber besonders hatte ich mich über den Besuch von Christian gefreut, mit dem mich eine lange Freundschaft seit der gemeinsamen Lehrzeit verband. Er brachte seinen Bruder Joachim und dessen Frau, eine Schweizerin, mit. Sie würden bald von Warendorf nach Zürich umziehen und so ergab sich ein doppelter Anlaß, Abschied zu feiern.

Am meisten würde ich meinen Freund Mate vermissen. Freunde wurden wir erst im vergangenen Sommer, obwohl wir uns vom Sehen her viel länger kannten. Gelegentlich sind wir uns im Coco Loco begegnet, hatten aber nie ein Wort gewechselt, sondern uns immer nur abschätzend beäugt.

An einem warmen Sommerabend ergab es sich, daß ich ihn alleine an der Theke sitzend antraf. Mate sah traurig und in sich gekehrt aus. Ich setzte mich einfach auf einen freien Platz neben ihn. Nach einiger Zeit erfuhr ich den Grund seiner Traurigkeit. Seine Freundin hatte ihn überraschend nach einer zweijährigen Beziehung wegen eines anderen verlassen. Jemandem hinterhertrauern, Verletztheit und Selbstmitleid kannte ich aus vergangenen Tagen nur allzu gut. So begann unsere Freundschaft und ich war erstaunt, wie ähnlich manchmal unsere Gedanken in bezug auf die Liebe, die Sehnsucht und das Leid waren. Bei Mate hatte ich den Eindruck, auch ohne viele Worte verstanden zu werden. Das machte ihn als Freund so wertvoll für mich.

Im gleichen Sommer lernten wir noch zwei Sprachschülerinnen kennen: Mate verliebte sich in eine Italienerin namens Claudia und ich in eine Spanierin namens Constanza. Beide mit ›C‹, wie wir feststellten. Nachdem sie in ihre Heimat zurückgekehrt waren, traf ich mich oft mit Mate, um beim Bier das Leid der Trennung und die Sehnsucht zu vergessen. Dann hockten wir in meiner kleinen Bude und hörten gemeinsam die Lieder an, die den Schmerz der Liebe glorifizierten. Einmal ließen wir heißes Kerzenwachs auf unsere Hände tropfen, um so das Leid fühlbar zu machen. Wir lachten und tranken Unmengen von Altbier. Irgendwie war das eine verrückte und unbeschwerte Zeit, auf die ich, zumindest für die nächsten drei Monate, verzichten mußte.

Kurz vor vier Uhr nachmittags hob die Lufthansamaschine in Düsseldorf ab. Die Anspannung der letzten Monate löste sich allmählich auf. Im Sommer des vergangenen Jahres hatte ich mein Diplom in Betriebswirtschaftslehre bestanden. Ich hatte immer vom Erfolg geträumt, einer Karriere oder anderen Vorstellungen, die man mit einem Diplom verband. Aber als ich die Urkunde in meinen Händen hielt, herrschte Ahnungslosigkeit darüber, wohin mich mein Berufsweg führen sollte.

Seit meiner Kindheit wußte ich immer, was ich nicht wollte, konnte aber selten meine Bedürfnisse klar äußern. Das belastete mich weit bis ins Erwachsenenalter.

Mein Freund Reinhard, ein wortgewandter Germanist, der mir beim Formulieren der Bewerbungen half, bemängelte häufig, daß ich nicht ganz hinter der Sache stand. So ganz Unrecht hatte er damit nicht, obwohl ich es nicht zugeben wollte. Ich war nie überzeugt davon, daß ich mich in das Arbeitssystem der meisten Firmen einleben könnte. Meiner Meinung nach wurde ein neuer Menschentyp im Management gebraucht, der in seiner binären Denkstruktur rigoros Entscheidungen traf. Gefühle hatten in der Geschäftswelt keinen Platz. Genauso wie es die Massenproduktion und den Trend zur Standardisierung der Produkte gab, verlangte es nach dem Einheitsmanager.

Dieser Gleichschaltungszwang reichte bis in die Gefühlswelt hinein. Man sollte nett, tolerant, erfolgsorientiert sein und mit jedem reibungslos auskommen. Natürlich wurde diese Tatsache in den Stellenanzeigen, in denen Einheitsgesichter mit ihrem Einheitslächeln erschienen, verschwiegen. Da redeten sie von Personalverantwortung, aber eigentlich ging es den Managern nur um Leistung und Durchsetzungsvermögen beim Verfolgen ökonomischer Ziele. Das Geschwätz von der Verantwortung gegenüber dem Mitarbeiter entsprang den kranken Gehirnen irgendwelcher Personalmanager. Wenn der Erfolg ausblieb, würde Druck folgen, da so ein Mensch in seiner Ausbildungsphase ein teures Investitionsobjekt darstellte. Bestenfalls kümmerten sich um die Versager noch die Betriebspsychologen.

Die Zwänge, die ich mit einer Topkarriere verband, drückten mich immer an die Wand. Die Geschäftswelt war vom darwinistischen Gesetz beherrscht. Nur der Stärkere überlebte auf Dauer, Schwächere blieben auf der Strecke. Aber es gab keine Einzelkämpfer mehr, denn mittlerweile wurde alles von der Gruppe erledigt. Ich war von der Idee des Gruppendenkens angewidert. Alles mußte harmonisch entschieden werden. Nur die Gruppe zählte, und genau dieser Gruppenterror war mir bereits in Japan aufgefallen. 1991 hatte ich die Gelegenheit, ein viermonatiges Praktikum für eine deutsche Firma in Tokio abzuleisten, und den japanischen way of work kennenzulernen. Japan galt als das Ursprungsland der Gruppenarbeit. Die Folge war eine Gesellschaft, in der die Individualität auf der Strecke blieb, und bald fänden wir japanisches Gruppendenken überall in der Geschäftswelt.

Mich langweilten solche Visionen, genauso wie mich diese Manager mit ihrem zwanghaften Verhalten anwiderten. Sie erledigten ihre Arbeit, ihre Freizeit und sonstigen Wichtigkeiten ohne es eigentlich zu wollen und begingen den Fehler, Lifestyle mit Lebensqualität zu verwechseln. Am deutlichsten wurde mir diese Tatsache bewußt, wenn ich einen alten Kollegen aus der Lehrzeit in unregelmäßigen Abständen wiedertraf. Er schmückte sich gern mit Dunhill-Feuerzeugen oder sonstigen Prestigeobjekten. Sein altersschwacher BMW hatte bei jeder Begegnung einige PS mehr und sein Konto füllte sich mit Tausendern von irgendwelchen fiktiven Gehaltserhöhungen. Jeden noch so winzigen Modetrend konnte man bei ihm schon auf einhundert Meter Entfernung erkennen, wenn er sich im Halbjahresrhythmus ein neues Outfit zugelegt hatte. Er war perfekt im Nachäffen des Erfolgsmenschen, aber noch perfekter im Sich-selbst-Bescheissen.

Jetzt war ich heilfroh, dem Bewerbungsdruck für eine gewisse Zeit entkommen zu sein. Früher, wenn man Studienkollegen traf, wurde man zuerst nach der Anzahl der Semester oder bestandenen Prüfungen befragt, nach dem Abschluß maß man sich an der Anzahl zurückgesandter Bewerbungsunterlagen. Aber meine Zeit hier in Münster war vorbei, so wie immer irgendeine Zeit vorbei war. Schulzeit, Lehrzeit und schließlich das Studium. Ich spürte die Notwendigkeit einer örtlichen Veränderung.

Vielleicht könnte mir der Sprachkurs als Sprungbrett für eine Beschäftigung in Spanien dienen. Ich hatte die Hoffnung, eine andere Managementkultur vorzufinden. In Spanien pflegte man neben der Arbeit auch noch andere Werte, denn nicht umsonst hieß es, der Deutsche lebe, um zu arbeiten, während der Spanier arbeite, um zu leben. Allerdings machte mir Andalusien, das eine Arbeitslosenquote von über dreißig Prozent aufzuweisen hatte, nicht gerade Mut auf einen ausreichend gut dotierten Job.

Nach dem Diplom hatte ich aushilfsweise für mehrere Firmen gearbeitet, um mir das Geld für den Sevilla-Aufenthalt zu verdienen, zuletzt im Lager eines Bekleidungsunternehmens; die reinste Knochenarbeit. Aber die Mühen waren nun, da ich mich auf dem Flug befand, vergessen. Mit Sevilla erfüllte ich mir einen Traum, der aus der Liebe zur spanischen Sprache und dem Land herrührte.

Der Bus, den ich vom Flughafen in Madrid nahm, brachte mich zu der Plaza de Colón. Von dort aus nahm ich ein Taxi zum Bahnhof, da ich von Madrid aus mit dem Zug nach Sevilla reisen würde.

Vor zwei Jahren, als ich begonnen hatte, spanisch zu lernen, hielt ich mich schon einmal für vier Wochen in Madrid auf. Ich erkannte die Gegend um die Calle de Serrano und die Plaza de Colón recht gut wieder, da ich hier in unmittelbarer Nähe gewohnt hatte. Schon damals war ich von Madrid begeistert: Der Sommer in der Stadt, die breiten avenidas und die vielen historischen Sehenswürdigkeiten. Vier Wochen waren natürlich zu kurz, um die Stadt genauer zu erkunden. Aber ich hatte mein Madrid entdeckt, indem ich bestimmte Orte regelmäßig aufsuchte. Auf diese Art und Weise fühlte ich mich in der Fremde heimischer. Meinen Milchkaffee hatte ich nach dem Unterricht immer in einer Bar bei mir um die Ecke getrunken, und die Hausaufgaben hatte ich auf den Stufen des Denkmals Alfonso XII im Retiropark erledigt. Ich war gespannt darauf, welche Plätze in Sevilla auf mich warteten, um von mir entdeckt zu werden.

Es war abends gegen sieben Uhr, als ich den Atocha-Bahnhof betrat. Bis zur Abfahrt des Zuges blieben mir noch zwei Stunden. Ich hätte auch einen Direktflug von Frankfurt nach Sevilla buchen können, aber ich flog nur bis Madrid, einzig um in den Genuß einer Zugfahrt mit dem neuen Hochgeschwindigkeitszug AVE, dem Pendant zum französischen TGV, zu kommen.

Ich ging hinaus auf den Bahnsteig und schaute mir diese schönen Expreßzüge schon einmal an. Ich streichelte vorsichtig die blauweiße Außenhaut. Ich liebte Züge. Seit meiner frühesten Kindheit übten Züge eine besondere Faszination auf mich aus. Ein Besuch bei meinen Großeltern, die in Süddeutschland gelebt hatten, war für mich die reinste Freude gewesen. Hinter dem Garten verlief eine Eisenbahnstrecke. Die erste Aufgabe, die ich mir gestellt hatte, war, zum Bahnhof zu laufen, um den Fahrplan der Züge zu notieren. Immer, wenn ein Zug vorbeigerauscht ist, lief ich zum Bahndamm hoch und hatte ihm sehnsüchtig nachgeschaut. Ich wollte keinen Zug verpassen. Ich war richtig vernarrt in die Eisenbahn, weil sie ein Fortbewegungsmittel war. Züge symbolisierten für mich das Wegfahren. In meinen Phantasiereisen, die ich mit ihnen unternommen hatte, versuchte ich, dem Gebrüll und dem Jähzorn meines Vaters zu entkommen. Seit jeher war ich ein Reisender gewesen, auf der Suche nach einem Ort, an dem es Liebe und Geborgenheit gab.

Kurz vor Mitternacht erreichte der AVE Sevilla. Dieser Zug fuhr eigentlich nicht ein, sondern er schwebte mit kaum spürbarer Verzögerung ein, ganz dem Anlaß angemessen. Fast andächtig betrat ich den Bahnsteig und als ich die großen Lettern Estación de Santa Justa erblickte, überkam mich ein seliges Gefühl. Endlich angekommen!

Wenig später setzte mich das Taxi vor einem alten sevillanischen Bürgerhaus, der schuleigenen Residenz, in der Calle Sor Angela de la Cruz ab. Nachdem ich die Formalitäten erledigt hatte, half mir der Nachtportier, mein schweres Gepäck die steilen Stufen heraufzuwuchten. Meine Unterkunft befand sich als einziges Zimmer neben der Küche auf der Dachterrasse, die anderen lagen in den beiden Etagen darunter. Das Zimmer war einfach ausgestattet und verfügte über eine eigene Dusche und Toilette, einen Luxus, den ich mir für den längeren Aufenthalt gönnte. Erschöpft von der Reise und der Gepäckschlepperei, legte ich mich schlafen.

Ostermontag, 4. April 1994

Etwas verschlafen schälte ich mich am frühen Morgen aus dem Bett. Der Gedanke, daß mein Unterricht an einem Feiertag begann, wo sie zu Hause wahrscheinlich noch in ihren Federn lagen, erfüllte mich nicht gerade mit Frohsinn. In Spanien war Ostermontag ein regulärer Werktag. Ich trat auf die riesige Dachterrasse hinaus und schaute mich um. Die Sonne stand eine Handbreit über dem Horizont. Es versprach ein sonniger Tag zu werden. Bereits um diese Uhrzeit war es wärmer als bei meiner Abreise aus Deutschland.

Von der Terrasse aus genoß ich einen freien Blick auf die Stadt. Über einem Gewimmel aus Fernsehantennen thronte der fast einhundert Meter hohe Turm der Giralda, einst maurisches Minarett und nun Glockenturm der Kathedrale. Nach Westen konnte ich den Panoramaturm des ehemaligen Expogeländes erkennen.

Da ich noch keine Lebensmittel eingekauft hatte, beschloß ich, früher von der Residenz wegzugehen und in einer Bar zu frühstücken. Der Unterricht sollte erst um halb zehn beginnen. Den Weg fand ich spielend, da ich ihn schon zuvor im Geiste mit Hilfe des von der Schule zugesandten Informationsmaterials zurückgelegt hatte. Die Residenz befand sich im Stadtteil Centro und die Schule in einer Seitenstraße der Alameda, der einstigen Flaniermeile Sevillas. Das bedeutete einen etwa zehnminütigen Fußmarsch.

Daß Sevilla die schönste Stadt Spaniens sein sollte, konnte man von dieser Ecke nicht unbedingt behaupten. Die Häuser der Umgebung wirkten alt und teilweise baufällig. An einigen bröckelte der Putz von den Wänden. Den Charme vergangener Zeiten konnte man nur erahnen. Ich kreuzte die Alameda und fand direkt an der Einbiegung, an der sich unsere Schule befand, eine kleine Bar. Beim Betreten drang mir der Duft von Milchkaffee und Schinken in die Nase. Die Luft war geschwängert vom Rauch starker Ducados-Zigaretten. Die Kaffeemaschine entfachte einen Höllenlärm beim Aufschäumen der Milch. In einer Ecke lief der Fernseher. Draußen tranken Sevillanos auf dem Weg zur Arbeit ihren cortado im Stehen. Der Lärm in der Bar, die Gerüche und das ganze Szenario drumherum vermittelten mir erst den Eindruck, wirklich in Spanien angekommen zu sein. Ich genoß meinen Milchkaffee bevor ich mich auf den Weg zum Unterricht machte.

Die Schule befand sich ebenfalls in einem schön renovierten Bürgerhaus, ähnlich der Residenz. Zunächst mußte ich die Formalitäten erledigen, bevor mir ein Klassenraum zugewiesen wurde. Die erste Unterrichtsstunde galt dem gegenseitigen Kennenlernen. Zu meiner Überraschung bestand der Kurs lediglich aus vier Schülern: James, einem jungen Texaner, und Maurice, einem Franzosen, beide hatten die Schule bereits seit einigen Wochen besucht, dann gab es noch Philippe, einen aus Genf stammenden Schweizer, und mich. Juan, frischgebackener Absolvent der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität von Sevilla, war verantwortlich, uns in der Landessprache Mikro- und Makroökonomie schmackhaft zu machen. Er erläuterte uns den Aufbau und die Ziele des Unterrichts. Als wir uns dann an die Bearbeitung eines Textes aus dem Wirtschaftsteil der Zeitung El País machten, beschlichen mich erste Zweifel, ob ich die Prüfung bestehen könnte. Für diesen Kurs waren Oberstufenkenntnisse der spanischen Sprache Voraussetzung. Bestenfalls reichte mein Wissen aber für die Mittelstufe aus. Ich galt als sehr sprachbegabt, was das Imitieren der Aussprache betraf, mußte mir aber das Vokabular und die Grammatik mühsam aneignen. Mit dem exzessiven Gebrauch des Konjunktivs hatte ich so meine Mühen, und es gab noch andere grammatikalische Raffinessen, die meine ganze Aufmerksamkeit erfordern würden. Mein Eindruck nach dem ersten Schultag war, daß meine Klassenkameraden über ein wesentlich höheres Niveau verfügten, da sie sich gewandter ausdrücken konnten.

Als ich vom Einkauf zurück in die Residenz kam, herrschte auf der Dachterrasse und in der Küche reges Treiben. Gruppen von Schülern hockten zusammen oder kochten gemeinsam ihr Mittagessen.

Bereits an diesem Nachmittag machte ich die Bekanntschaft mit den Menschen, die mich für die nächste Zeit begleiten sollten. Zuerst lernte ich Nastassia und ihre Zimmergenossin Janet kennen. Beide waren Holländerinnen, obwohl Nastassia mit ihren schwarzen Locken und dem dunklen Teint auch als reinrassige Spanierin durchgegangen wäre. Sie war die Tochter einer Andalusierin und eines Niederländers. Auch sie waren erst tags zuvor in der Residenz eingetroffen. Sie luden mich ein, mit ihnen zu essen und wir verplauderten den Nachmittag. Später lernte ich Georg kennen, einen deutschen Medizinstudenten, der mir gleich durch sein lautes Lachen aufgefallen war. Georg war ein drahtiger, gutaussehender Kerl, der etwas Lausbubenhaftes an sich hatte. Ich erkannte an dem rollend gesprochenen ›R‹, daß er Bayer war. Am späteren Nachmittag, während ich ausgiebig die Sonne auf der Terrasse genoß, lernte ich noch Brian aus London und Andrew aus Philadelphia sowie Siri, eine strohblonde Dänin, kennen. Sie besuchten die Sprachschule seit einigen Wochen, und fast alle blieben bis Ende Mai oder Juni in Sevilla, was insofern angenehm war, als daß man doch ein paar vertraute Gesichter in der Atmosphäre des häufigen Wechsels kannte. Wir fragten uns nach dem Grund des Aufenthaltes in Spanien, und so bot sich allerhand Gesprächsstoff.

April – Mai 1994

Franziska lernte ich in der ersten Woche kennen. Ich traf sie in der Bar an der Alameda, wo ich am ersten Schultag mein Frühstück eingenommen hatte. Dorthin gingen viele Schüler in der Pause oder nach dem Unterricht, um sich bei einem Kaffee zu sonnen oder zu plaudern. Franziska saß zufällig an meinem Tisch und beschwerte sich über das Niveau ihres Kurses. Für den dreiwöchigen Aufenthalt war ihr das stupide Wiederholen der Grammatik nicht ausreichend genug. Als Franziska erfuhr, daß ich einen Wirtschaftsspanischkurs besuchte, regte sich ihr Interesse und so erweiterte sich tags darauf unsere Gruppe um eine Schülerin. Franziska, eine in der Schweiz geborene Deutsche, studierte Wirtschaftspolitik in Wien. Sie war eine attraktive Erscheinung und obwohl wir heftig flirteten, hatte ich kein körperliches Interesse an ihr. Über unsere Bekanntschaft legte sich schnell eine seltsame Intimität. Wir verstanden uns, ohne viele Worte zu verlieren, egal über welches Thema wir miteinander sprachen. Wir lernten gemeinsam oder stürzten uns mit den anderen in das sevillanische Nachtleben, das selten vor zehn Uhr abends erwachte.

Ausgangspunkt der meisten Streifzüge war die Bar sopa de ganso, in der man Sprachschüler und Einheimische treffen konnte. Anschließend ging es in das Viertel rund um die Plaza Alfalfa oder zu den kleinen Bars an der El Salvador-Kirche. Auf den Stufen zum Gotteshaus und der Plaza del Salvador drängten sich gutgekleidete Sevillanos, Studenten, Artisten oder junge und hübsche Sevillanerinnen, die in hautengen Jeans vorbeistöckelten. Noch am späten Abend war es sommerlich warm, und auf dem Platz herrschte ein immenser Lärmpegel. Man trank Bier oder tinto de verano, ein Mixgetränk aus jungem Rotwein und Lemon. Die Abende ließen Andrew, Brian und ich in einer Bar, die vierundzwanzig Stunden am Tag geöffnet hatte und nur einen Steinwurf von der Residenz entfernt lag, ausklingen.

Andere Male zog es mich in das Viertel nahe der Giralda. Wenn sich der Abend gemächlich über die Stadt legte, wurde dieser Turm von einer Schar kreischender Vögel umschwärmt. In den engen Gassen, die wie ein Labyrinth wirkten, drängelten sich Gruppen von Menschen oder Paare turtelten auf ihrem Weg von einer Bar zur nächsten.

Ich würde mir Zeit nehmen, die Schönheit Sevillas zu entdecken. Auf den Straßen traf ich immer wieder Trauben von Touristen, überwiegend Amerikaner oder Japaner. Ich verachtete ein wenig diese Billigtouristen, die versuchten, Sevilla im Handstreich zu erobern. Sevillas Schönheit mußte man entdecken. Obwohl ich nicht sonderlich auf dem Gebiet der Kunst und Kultur bewandert war, hatte Sevilla so etwas wie Tradition, die man an vielen Ecken spürte. Die Stadt war reich an historischen Sehenswürdigkeiten. Ich war nicht hierhergekommen, um auf dem Pfad der Mauren zu wandeln, aber das Betrachten der Bauwerke löste geheimnisvolle Empfindungen in mir aus.

In Sevilla schrieb Cervantes seinen Don Quijote, der mir als Lektüre zu anspruchsvoll war. Wenn es einen spanischen Poeten gab, den ich schätzte, dann war es García Lorca: Der Dichter der unerfüllten Liebe. Die Liebe war etwas, mit dem Sevilla untrennbar verbunden schien. Auf der Straße begegnete ich vielen Liebespärchen. Die Menschen hatten stets ein Lächeln auf den Lippen, so als gäbe es nichts anderes als die Lust an der Liebe und dem Leben. Und auch im Tanz und im Gesang drückten sie die Liebe und Leidenschaft aus. Ich hatte den Eindruck, daß es hier in Sevilla etwas leichter und lockerer zuging als anderswo auf der Welt.

Ich feierte meinen neunundzwanzigsten Geburtstag. Zusammen mit meiner Gang und anderen Schülern zogen wir von der Residenz zur Bar Aula Magna, die mir von Lolo, Nastassias Freund, empfohlen worden war. Sie lag an einem winzigen Platz im Santa Cruz-Viertel. Es herrschte eine fröhliche und ausgelassene Stimmung, und die Party wurde für alle ein Vergnügen. Ich stand hinter dem Tresen und schenkte Bier aus. Mit unserer Gruppe von fünfundzwanzig Personen waren wir heute Abend fast die einzigen Gäste in diesem Lokal.

An manchen Geburtstagen wagte ich einen melancholischen Rückblick. Ich reflektierte über Vergangenes und ersann Zukünftiges. Mir wurde bewußt, daß sich die Zeit in Sevilla irgendwann dem Ende zuneigen und danach etwas Neues beginnen würde: Der Ernst des Lebens. Noch kurz vor meiner Abreise nach Spanien hatte ich ungefähr vierzig Bewerbungen auf Stellenangebote versandt, die mein Interesse geweckt hatten. Meist waren es Kandidaturen für internationale Traineeprogramme. Sicher war ich mir dennoch nicht. Ich verdrängte den Gedanken, daß mich etwas aus dieser Geborgenheit hier herausreißen könnte. Ich war nicht überglücklich, aber dennoch zufrieden.

Am achtzehnten April begann die Zeit derferia, der kulturelle Höhepunkt Sevillas, neben den berühmten Osterprozessionen. Dieferiawar ein gigantisches Volksfest, das seinen Ursprung in einer Handelsmesse hatte. Auf einem fast drei Quadratkilometer großen Areal befanden sich Kirmesattraktionen und die sogenanntencasetas. Das waren Zelte, in denen die Sevillanos für eine Woche lebten, kochten, tanzten und feierten. Wohlhabende hatten ihre eigenecaseta, andere schlossen sich mit mehreren Kompagnons zusammen oder griffen auf die großencasetasder Gewerkschaften und anderer Institutionen zurück. Dieferiawar übervölkert von Besuchern, und Lärm und Gesang drang aus den Zelten. Die Gassen trugen Namen von berühmten Stierkämpfern und waren nachts erleuchtet von tausenden rot-weißen Lampions. Tagsüber rittencaballerosmit ihren Pferden durch die Gassen und zeigten stolz ihre Braut, die hinter ihnen saß. Das Pferd gehörte hier genauso zum Alltagsbild wie der Stier. Überall sah man Frauen im Rüschenkleid. Einige wirkten mit ihren von Korkenzieherlocken eingerahmten Gesichtern wie Nachbildungen der Carmen.

Unsere Gruppe zog von caseta zu caseta, um die Sevillanos beim Tanzen und Feiern hautnah zu erleben. Ich hatte extra für diesen Anlaß einen Tanzkurs besucht, um die Grundschritte des sevillanas zu erlernen. Wenn ich die Menschen beobachtete und ihre Schritte und Bewegungen für diesen ausdrucksvollen Tanz nachahmte, fühlte ich mich nicht nur als stummer Beobachter, sondern war den Sevillanos auf sonderliche Weise verbunden, obwohl ich wußte, daß ich nicht zu ihnen gehörte, daß ich fremd war. Trotz dieses Umstandes fühlte ich mich hier wohler als zu Hause.

Die Tage verliefen stets im gleichen Rhythmus: Morgens Unterricht, am Nachmittag lernen und abends dann die marcha, so nannte man das Ausgehen. Mit Georg, Brian und Andrew verstand ich mich prächtig, und bei Franziska hatte ich den Eindruck, daß wir uns schon länger kannten.

Eines Abends, wir zogen durch das Triana-Viertel, philosophierten wir über das Thema Liebe und Freundschaft. Darüber hatte ich so meineeigenenAnsichten. Ich war der Meinung, daß es die Liebe, dieses starke Gefühl, nur im Film gab, zumindest bezog ich daher so manche Einstellungen. Ich könnte mit meinem Los eigentlich zufrieden sein. Ich hatte immer eine materielle Sicherheit in meinem Leben genossen und etwas erreicht, wovon manch einer träumen mochte. Aber ich wurde das Gefühl nicht los, daß mir etwas fehlte. In meinem Gefühlsspektrum herrschte eine gewisse emotionale Lücke. Liebe und Geborgenheit hatte ich seit meiner Kindheit entbehrt. Ich denke, daß mir meine Eltern nur das Mindeste mitgegeben hatten, um das Säuglingsalter zu überleben und später gefühlsmäßig nicht vollends zu verdursten. In Beziehungen konnte ich nie das nachholen, was ich vermißte. Die erste Freundin hatte ich, da ich glaubte, eine Freundin haben zu müssen, die zweite Beziehung war eigentlich mehr körperlicher Natur, weil ich mein Nachholbedürfnis an Zärtlichkeiten stillen wollte, und darauf folgten unbedeutende Liebeleien. Wirklich nahe war mir nie jemand gekommen. Sicher wäre es schön, eine Freundin zu haben, mit der ich mich auf körperlicher und geistiger Ebene austauschen könnte, der ich vertrauen und an die ich glauben könnte, die mich stützte, wenn ich wieder einmal in abgrundtiefer Traurigkeit versank, die mich motivierte und belebte. So einen Menschen gab es in meiner Vorstellung nicht. Ich hatte viele Macken in meinem Leben abbekommen, und oft wurde ich das Gefühl nicht los, daß ich zu schwierig sei. Es herrschte manchmal eine Widersprüchlichkeit im Denken und Handeln und mein Temperament war sprunghaft und unberechenbar. In mir lebten eigentlich zwei Seelen. Auf der einen Seite konnte ich eine Frohnatur sein, dann trieb wieder abgrundtiefer Haß nach oben. Vielleicht war es diesem Antrieb zu verdanken, weiter nach der wahren Liebe zu suchen. Es dauerte jeweils eine Zeitlang, bis die Enttäuschung, wieder nicht die Richtige gefunden zu haben, verdaut wurde. Dann suchte ich trotzig weiter und hoffte, dieEineirgendwann einmal finden zu können. Ein ewiger Traum in mir.

Meine Überzeugung, nicht liebenswürdig zu sein, wurde auch genährt durch meine negativen Erfahrungen. Ich hatte Angst vor der Nähe, denn zu oft wurde mein Innerstes verletzt, und ich wollte die schlafenden Schmerzen nicht wecken. Die Vorstellung, mich völlig gehen zu lassen, mich im Anderen zu verlieren, löste Unbehagen in mir aus. Könnte jemand meine ganze Persönlichkeit akzeptieren?

Ich hatte immer wieder von dem Wunder der Liebe gehört, das auf Menschen persönlichkeitsverändernd wirkte. Ich verfügte über ein nicht gerade ausgeprägtes Selbstwertgefühl, glaubte aber dennoch, daß die Richtige in der Lage wäre, mich aus meiner Isolation zu befreien. Eigentlich zog ich es vor, allein zu bleiben, bevor ich mich verletzen oder zurückweisen ließ. Im Grunde genommen war ich schüchtern, eine Tatsache, die mir bei meinem selbstbewußten Auftreten niemand so recht glauben mochte.

Sicher hatte ich mich schon einmal verliebt. Gefühle von Sehnsucht waren mir nicht unbekannt, aber manchmal beging ich auch den Fehler, eine harmlose Verliebtheit mit der großen Liebe zu verwechseln. In Constanza hatte ich einen Menschen gefunden, der sich sehr um mich bemühte. Vielleicht war ich damals gar nicht in sie verliebt gewesen, wünschte mir aber, es zu sein, weil ich ihr nah sein wollte. Bei Constanza hatte ich erstmals den Eindruck, daß jemand wirklich zu mir hielt und sich Sorgen machte. Aber wie das Schicksal es wollte, aus unseren Plänen, gemeinsam eine längere Zeit in Spanien zu verleben, wurde nichts. Constanza hatte einen Freund, zu dem es sie hinzog.

Im Austausch mit anderen beleuchtete ich eher die negative Seite des Gefühlsspektrums. Sehnsucht, Eifersucht und schmerzliches Verlassenwerden waren die Themen. Sicher war ich nicht unbeliebt. Ich war in meinem Leben auch interessanten Frauen begegnet, aber am Ende wurden wir immer nur gute Freunde. Ich haßte es.

Nach und nach hatte sich bei mir die Erkenntnis durchgesetzt, daß ich die Liebe eines Menschen nicht verdient hatte, daß ich über kurz oder lang alleine bleiben würde; ein Los, mit dem ich mich eigentlich seit langem abgefunden hatte.

Ende April trat Franziska die Heimreise an, und ich versprach, mit ihr in Kontakt zu bleiben.

Das darauffolgende letzte Aprilwochenende verbrachte ich mit Brian und Andrew in Nerja, einem kleinen Touristenort an der Costa del Sol. Wir fuhren mit Brians Auto über die Autobahn nach Málaga und nahmen von dort aus die Küstenstraße nach Nerja. Bei lauter Musik und heruntergekurbelten Fenstern ließen wir uns den heißen Wind durch die Haare fahren. In Nerja angekommen, stürzten wir uns ins Meer, tranken Bier am Strand, genossen die Sonne und hatten gemeinsam viel Spaß. Es tat gut, einmal für ein paar Tage aus Sevilla herausgekommen zu sein.

Brian kannte den Ort gut, da er hier im Vorjahr eine Sprachschule besucht hatte. Als kompetenter Führer wußte er, wo abends die chicas anzutreffen waren und wo es die besten Drinks und gute Musik gab.

Die ausgelassene Stimmung wurde an diesem Sonntag, dem 1. Mai, getrübt. Brian, begeisterter Formel 1-Fan, betrauerte den Tod seines Idols Ayrton Senna, der sein Leben beim großen Preis von San Marino in Imola ließ. Wir philosophierten über das Leben und den Tod und waren uns darüber einig, daß der Tod den Menschen, die bereits zu Lebzeiten Legenden waren, noch eine zusätzliche Mystik verlieh.