2,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

Im 14. Jahrhundert kam es im mittleren und östlichen Java zu einem Niedergang der Hindu-Religion und zu einem Aufstieg lokaler Glaubensrichtungen, die sich stark an Fruchtbarkeit- und Ahnenkulte der Vorzeiten anlehnten, dabei eigene Auslegungen ihrer Hindureligion für sich aufnahmen. Es kam zu besonderen Tempelbauten, in denen Reinigung durch Waschungen mit geheiligtem Wasser (Amrta) in besonderen Badeeinrichtungen zelebriert wurden, um durch symbolische Waschungen eine Befreiung von Sündhaftem zu erreichen. Gleichzeitig sollte durch ein verändertes Sexualverhalten innere Kräfte gestärkt und gewonnen werden, die ebenso als eine Art der Energieschöpfung und damit Energiespender gesehen wurden. Nicht nur elitäre Stände sollten durch diese Wandlung ange-sprochen werden, es war vielmehr eine Volksbewegung, die jedoch auch von bestimmten Gruppen stark für sich beansprucht wurde, der Stand der Krieger und Ritter ist hier in erster Linie zu nennen. Nur etwa zwei Jahrhunderte dauerte diese Bewegung bevor dann der Islam die ganze Insel Java einnahm. Die Heiligtümer wurden jedoch bis heute nicht vergessen. Vermehrt kommen Hindu-gläubige von der Insel Bali und besuchen die teilweise renovierten Anlagen, feiern Zeremonien, bitten um Kindersegen und die Reinigung der Seelen ihrer Ahnen von den Sünden.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 151

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

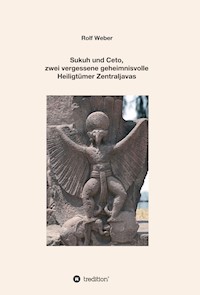

Rolf Weber

Sukuhund Ceto,zwei vergessene geheimnisvolle Heiligtümer Zentraljavas

Ein Lesebuch für Reisende und Entdeckerder Tempel Süd-Ost-Asiens

© 2020 Rolf Weber

Herausgeber: Verlag & Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359

Hamburg

© Autor: Rolf Weber

Umschlaggestaltung, Illustration: Rolf Weber

ISBN Paperback: 978-3-347-02807-4

ISBN Hardcover: 978-3-347-02808-1

ISBN e-Book: 978-3-347-02838-8

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.

Inhaltsangabe

Sukuh, ein hinduistisch-javanisch-megalithisches Heiligtum aus dem 15. Jahrhundert unserer Zeit

Sukuh, ein tirtha und sunya, ein stiller Badeplatz?

Die nördliche Plattform der dritten Terrasse

Die große Pyramide

Die südliche Plattform

Das Schmiederelief

Steintafeln des Kidung Sudamala, des Epos Sudamala

Candi Ceto, ein wieder besuchtes Fruchtbarkeitsheiligtum?

Rituale und sexuelle Praktiken um Sukuh und Ceto

Reiseblatt Tempel Sukuh und Ceto am Vulkan Lawu

Sukuh, ein hinduistisch-javanisch-megalithisches Heiligtum aus dem 15. Jahrhundert unserer Zeit

Als wollte er sein ‘Anderssein‘ durch seine abseitige und versteckte Lage unterstreichen, wollte sein Anderssein wie der Hindu-Tempel der Prambanan-Ebene, des Dieng oder der Gedong Songo Gruppe dadurch hervorheben. Deshalb wurde Candi Sukuh an einen Vulkanabhang gebaut, nutzte man die traumhafte Lage und den Ausblick für seine altjavanisch-hinduistische Glaubensgemeinschaft des 15. Jahrhundert n.u.Z. Grundelemente eines hinduistischen Tempels sind zwar vorhanden, aber Sukuh und auch das Nachbarheiligtum Ceto weichen von der Bauart der Hindutempel ab und zeigten die Form eines Pyramidenstumpfes, der hier fremdartig und eher in Mittelamerika bekannt ist. Der niederländische Wissenschaftler Heine-Geldern erkannte das Erblühen einer lokalen sehr mit urjavanischen Kulten besetzten religiösen Bewegung in Zentral- und Ost-Java im 15. Jahrhundert, bevor der Islam in Java sich durchsetzen konnte. Diese Glaubensgemeinschaften bauten Pyramidenstümpfe für ihre terrassierten Heiligtümer und zelebrierten Reinigungsriten für die Seelen der toten Ahnen, sowie für die Lebenden insbesondere gegen die Bedrohungen einer boshaften Unterwelt, um so ein ewiges reines Leben zu erlangen. Der französische Gelehrte Victor M. Fic hob dabei Shiva heraus, den großen Meister der kosmischen Ordnung zusammen mit seinem forschen irdischen Vertreter Bhima für Fruchtbarkeit und Wiedergeburt dieses so andersartigen hindu-javanischen Kultes im Heiligtum Sukuh. Für Fic heißt die Botschaft des Sukuh: Kosmische Einheit des Lebens, des Todes und der Geburt.

Abb. 1. Blick von der Anhöhe des Sukuh-Tempels nach Westen in die Ebene von Solo und Kranganyar. Der Blick über die Gartenlandschaft verliert sich im Dunst des Nachmittags. Foto: Inge und Fritz (Germany 2015).

Warum diese Form des Pyramidenstumpfes als Heiligtum erbaut wurde, bleibt ein großes Rätsel. Möglicherweise stellt sie einen Berg, ein Gebirge dar, die sehr als Bewahrer des geheiligten Wassers, des amrta, verehrt wurden, war doch inmitten auf der höchsten Plattform des Pyramidenstumpfes des Sukuh das höchste Heiligtum erstellt, nämlich ein beschrifteter und geschmückter schlanker Phallus, eigentlich ein Lingam, das Symbol des Shiva, von 1,80 m Größe über den die Bergwässer rieselten und sich dabei in amrta wandelten.

Eine Schwäche des Hinduismus machte den Weg frei für eine Wiederbelebung früherer Fruchtbarkeitsriten, die darin eine unbefleckte Wiedergeburt erkannten. Ruhige und abgelegene Plätze wurden deshalb für reinigende Rituale und zur Abweisung oder Befreiung von teuflisch-dämonischen Kräften der Gläubigen dieser Gemeinschaften bewusst gesucht. Vorige Kultplätze der Ahnen wurden wiedererweckt, besonders wenn diese verschwiegen und wie eine Einsiedelei versteckt lagen und über genügend Wasser verfügten, um als heiliger Platz, als tirtha, als Badeplatz, Zuspruch bei den Gläubigen zu finden. Anhänger und Pilger besuchten diese Heiligtümer, um sich durch geheiligtes Wasser zu läutern und um ihre sündigen und beschmutzten Seelen und die ihrer Ahnen zu befreien. W.F. Stutterheim, ein anderer niederländischer Wissenschaftler, sah Sukuh und sein Mysterium als Quelle der Kraft für die Gläubigen, um sich vom Fluch des Bösen zu befreien und die Reinigung der eigenen Seelen der von verstorbenen Ahnen zu erreichen. In anderen Auslegungen wird der Tempel zwar auch als Medium einmal der eigenen Erlösung aber auch der der Ahnen von bösen, irdischen Fesseln vor dem Hintergrund eines prähistorischen religiösen Kultes verstanden, aber mit einer stark veränderten Sichtweise, die aus falsch verstandenen Inschriften und unbrauchbaren einseitig interpretierten literarischen Verweisen sich begründen lässt. Sie versprechen dem Pilger und Gläubigen eine sehr zielgerichtete und ihm schmeichelnde Gewissheit einer Läuterung und Befreiung durch erotische, gar sexistische Handlungen.

Jüngere wissenschaftliche Untersuchungen zu dem Mysterium Sukuh beschreiben in detaillierten Analysen das Monument als eigenständiges Kunstwerk mit bildhaften inneren Formen und Begriffen, die sich dabei schon auf literarische Quellen stützen. Das Erblühen der mehr ländlich geprägten Religion am Ende der Hindu Periode wird somit in einem Gesamtzusammenhang mit der Geschichte Ost Javas und des Zerfalls der Majapahit Reiches und seiner Dynastie gesehen. Sicherlich sind Elemente von Shiva, Vishnu und vom Buddhismus, sowie tantrische Auslegungen geblieben, aber der Kern sah javanische Urelemente der Ahnenverehrung sich neu beleben. Erkenntnissen über die religiöse Bedeutung führen, insbesondere für die Zeit von der ersten bis zur letzten Inschrift der Jahre 1416 bis 1459 n.u.Z. unter weiteren an die westlichen Hänge des Berges Lawu. Von Relevanz ist hierbei, dass Sukuh als sakraler Komplex, als heiliger Bezirk verstanden wurde, der mit und durch besondere Riten sowohl in einen Prozess der Reinigung spirituelle Energien auslöste, die zu einer sexuellen Befreiung und Fruchtbarkeit führten.

Vielleicht war das Heiligtum auch eine Art Wallfahrtsort, weil unterhalb des Terrassenheiligtums ein Schrein am Wegesrand noch heute zu betrachten ist, dessen Ruine einzelne Erzählungen aus dem Kidung Sudamala erahnen lässt. Ob noch weitere Schreine früher am Weg standen ist unbekannt.

Unter Königin Suhita des großen Herrschers des Majapahit Reiches Hayam Wuruk Enkeltochter, die mit ihrem Ehemann von 1429 bis 1447 n.u.Z. die Geschicke des nach dem Tod des Großvaters langsam zerfallenden ostjavanischen Reiches führte, erstarkte die von ihren Vorfahren früher eingeleitet geistige und religiöse Abkehr des sich im Niedergang dahinschleppenden traditionellen Hindu-Kultes und brachte ein Wiedererstarken eines archaisch javanischen Spirit, der sich als “Herr der Berge“ verstand. Diese Prozesse wurden vermutlich anfangs von einer lokalen Elite angestoßen und zelebriert, die sich als Erneuerer eines reinen Menschen sah, um Gesellschaft und Kosmos wieder zu beleben, zu stabilisieren und im Gleichgewicht zu halten. Die Begründung leitet sich in konsequenter Weise aus altjavanischen Reinigungs- und Fruchtbarkeitsriten im Verbund zu hinduistischen Gottheiten und ihren Helfern ab und dies trotz aller sichtbaren Differenzen. Eine ausschließlich religiöse Ideologie des Sukuh, um sie begrifflich zu fassen zu suchen, schiebt sie keineswegs an den Rand einer javanisch-hinduistischen Religion, etwa auch wegen des Erstarken der megalithischen Kunst, vielmehr ist sie als ein Teil dieser Religion zu verstehen und in ihrer außergewöhnlichen Thematik durch ihre Skulpturen, Reliefs und Inschriften bewiesen.

Von der Stadt Surakarta aus, bis heute noch unter ihrem alten Namen Solo gerufen, führt eine Straße etwa 35 Kilometer ostwärts über den Ort Karanganyar, zum Westhang des schlafenden Vulkans Lawu (~ 3300 m). Versteckt auf einer Höhe von 900 und 1500 Metern finden sich zwei Tempel oder das, was von beiden übrig geblieben ist. Der höher gelegene heißt Ceto, der andere Sukuh. Es mag sein, dass diese mythische und geheimnisvoll aussehende Landschaft am Hang des einstigen Vulkans Lawu die Menschen von jeher anlockte und sie diesen Ort deswegen aussuchten, um sich für ihre Zeremonien hier zu versammeln, ganz so wie es auch ihr Adat es vorgab und wie es über Jahrhunderte, eher Jahrtausende von Generation zu Generation weiter gegeben wurde. Nicht nur in Java spielen Berge und Gebirge eine lebenswichtige Rolle für die bäuerliche Welt, Wolken türmen sich über ihnen und gießen reichlich fruchtbares Nass über das Land, sie waren schon immer der göttliche Wohnsitz.

Als der Hinduismus ab der Zeitenwende mit Händlern und Seefahrern auf ihre Insel kam, dauerte es eine erstaunlich lange Zeit bevor sich die Urbevölkerung zu den indischen Göttern bekannten. Es liegt nun einmal in der Natur der Malaien allem Fremden gegenüber sehr zurückhaltend zu sein. Als diese indischen Götter zu ihnen kamen, behielten sie ihre Traditionen. Warum sollten sie auch ihr Adat aufgeben? Sie räumten den neuen Göttern ihren Platz ein, ohne ihren früheren Göttern und Geistern abzuschwören. Diese waren zuvor immer für sie da, ebenso zum Schutz ihrer Ahnen. Zudem konnten sie in Shiva, Vishnu und Brahma durchaus die Kraft und Besonderheiten eigener Götter wiederkennen. Die Tempel, in denen Lingams als göttliche Inkarnation aufgestellt wurden, um das für diese bäuerliche Gesellschaft so wichtige Wasser der Reisfelder zu segnen und ihm Kraft einzuhauchen, erfüllte ihre Hoffnungen auf gute Ernten. So erwuchs in ihnen das Vertrauen zu den neuen Göttern, um sich ihnen und ihrer allumfassenden Macht demütig zu unterwerfen.

Erst befruchtete das geheiligte Wasser die Felder, doch bald wurde es im Tempel zur reinigenden Kraft für Menschen und die Seelen der Verstorbenen. Das geheiligte Wasser, das amrta, lief Tag und Nacht von ihrem Berg Lawu für sie herab, um mit stetem Fluss, über den Lingam zu amrta gewandelt zu werden.

Von den ersten Bewohnern dieser Landschaft am Berg Lawu weiß man nur wenig. Es war sicher eine ländlich bäuerliche Gesellschaft mit sehr festen Traditionen und strenger Ahnenverehrung, die mit dem Nassreisanbau und wenigen anderen landwirtschaftlichen Produkten ihr Dasein meisterte. Auf einem frühen Relief der Majapahitzeit (1293 - ~ 1527 n.u.Z.) eines anderen Tempels sind schon befestigte Wege zu erkennen, die zu ummauerten Siedlungen führten und innerhalb dieser rechteckigen Mauern stehen Häuser und andere Gebäude. Solche Ansiedlungen wurden kuwu genannt, Vornehme lebten hier mit ihren Familien, Dienern und Sklaven, wobei es kein einheitliches Bild gibt (siehe Abb. 2). Die kuwu konnten von Landschaft zu Landschaft variieren, ländliche Siedlungen im heutigen Bali sind durchaus als Vergleich heranzuziehen.

In der Zeit als Sukuh und Ceto gebaut wurden, war das Majapahitreich bereits durch innere Streitigkeiten geschwächt, beherrschte aber immer noch von seinem ostjavanischen Territorium aus, große Gebiete des Archipels. Die ab dem Ende des 13. Jahrhunderts zunehmende Machtentfaltung der Majapahit war nicht das Ergebnis eines konsequenten Reisanbaues und eines strikten Zoll- und Steuereintreibens, wie von einigen Autoren angenommen wurde, sondern resultierte von Überschüssen aus dem blühenden Handel und den anfallenden Einnahmen daraus, sowie der Eroberung von weiteren anderen Handelsstaaten wie das vorige Śrīvijaya. Der im 13./14. Jahrhundert aufkommende Aufschwung der Ökonomie, insbesondere der Gewürzhandel nach Europa, veränderte zwangsläufig das Leben der Menschen, ihre Kultur und Religion.

Abb. 2. Relief aus einem unbekannten Tempel. Zwischen den Bergen werden gesetzte Steine als Straße angedeutet, die zu zwei ummauerten ‘Kuwus‘ (Gehöfte) führt, auf den Bergen sind Fruchtbäume (Bananen) gepflanzt. Auch um die umfriedeten Siedlungen stehen Fruchtbäume.

Der Handel ließ die Nordostküste Javas sowie die Südküste Borneos durch den Schiffsbau und die Ausfuhr von tropischen Produkten wie Holz, Gewürzen, wohlriechenden Harzen und anderem erblühen. Von den Molukken und anderen Gewürzinseln transportierten die Boote Nelken und Muskat vornehmlich zu den Küsten Javas, zu den Städten Banten, Cheribon, Jepara, Tuban und Surabaya, die sich im Lauf zweier Jahrhunderte zu Handelszentren entwickelten. Im Hinterland, wie etwa um den Berg Lawu, stieg die Nachfrage nach Reis und anderen Produkten des täglichen Bedarfs, die es an die Küsten zu liefern galt, was auch im Hinterland zu einer deutlichen wirtschaftlichen Verbesserung führte. Der ökonomische Erfolg stärkte das Selbstbewusstsein der Bewohner und ihres kulturellen Lebens. Ein erlahmter Hinduismus hatte sich längst von den niederen Kasten entfernt und entfremdet, diese suchte andere Wege zur Erfüllung. Die Landbewohner wandten sich wieder ihren alten Kulten zu, die für sie nie ganz in Vergessenheit geraten waren, die um den Vulkan Lawu lebte und deren Kultur und insbesondere ihre Religion, zeigte sich zu dieser Zeit sichtbar anders und offen für Veränderungen. Sie ermöglichte die Verbindung mit mythischen und eindringenden tantrischen Reformen und Riten, denn diese und ihre Zeremonien fanden Zuspruch, versprachen vor allem lebensnahe Hoffnung auf ein zufriedeneres Dasein und Erlösung nach dem Tod.

Ein weiterer Unterschied zeigte sich deutlich im Tempelbau. Sukuh war nicht ein Hindu-Tempel wie andere, er wurde nach einer neuen und veränderten kosmischen Ordnung erbaut. Shiva, immer noch als göttlicher Meister dieser Ordnung und Bhima als sein größter menschlicher Gehilfe, der durch amrta geläutert wurde, banden die heilige Stätte Sukuh in diese Ordnung ein. Die neue Bauweise wurde zum Spiegel der Veränderungen. Sukuh, dessen Haupttempel auf der obersten Terrasse sogar mit einem Maya-Tempel Mittelamerikas verglichen wurde, ruft bis heute großes Erstaunen über sein „Ganzanderssein“ hervor. Vielleicht staunt der Besucher aber noch mehr über das gesamte Ensemble, so wie sich der Tempel an den Berghang schmiegt, ein so fremdartiger Tempel und doch in vollkommener javanischhinduistischer Tradition.

Nicht nur die Bauweise der Tempel veränderte sich. Die Religion und deren Annahme durch die Bevölkerung am heiligen Berg Lawu brachte, angefacht durch die Wiederbelebung uralter Gottheiten und mythischer Wesen ihrer megalithischen Kultur und Religion den Wandel. Ihr Einfluss durchdrang die gesamte Struktur des Sukuh-Tempels auf vielfältige Art und Weise, wie sich diese auch bei anderen prähinduistischen Terrassenheiligtümern der Umgebung zeigt.

Die Heiligtümer Sukuh und Ceto erwuchsen am Ende der Epoche der Majahapit. Könnten deshalb die Bauwerke nicht auch als Dank an Götter und gute Dämonen für ihr irdisches Glück gesehen werden? Wohl kaum, denn diese Tempel sind zu einzigartig. Nicht nur, weil starke Götter, die zuerst aus dem Hinduismus kamen, eine veränderte Anerkennung fanden. Zum einen vollzogen sie für die Menschen wichtige göttliche Taten, sie waren eingebunden in die Wandlung des Wassers zu amrta und machten das Lebenselixier für Lebende und Tode zugänglich. Zum anderen fanden uralte eigenen Götter und noch mehr die Dämonenwelt Raum bei Verehrung und Anbetung durch die Waschungen und Reinigungen. Daraus resultierte eine Ehrung der Kriegerkaste und ihrer Männlichkeit, ihrer Kraft und Energie in Bezug auf Fruchtbarkeit. Die breitschultrig zur Schau gestellte Männlichkeit einiger Skulpturen spricht für sich. Ihr wurde im Sukuh Raum und Ort gegeben und damit Anerkennung zuteil.

Der gesamte Tempelgrund des Sukuh umfasst 5500 m2, der sich in drei aufsteigenden Terrassen, durch Aufgänge miteinander verbunden, zusammenfügt und vom westlichen Haupteingangstor nach Osten treppenartig ansteigt, wobei von der ersten bis zur dritten die religiöse Bedeutung zunimmt. Die einzelnen Terrassen waren dazu mit Steinwällen umgeben.

Die Helden der großen Epen des Mahabaratha und des Ramayana wurden zu Trägern und Mittlern, zwar von Shiva, Vishnu und anderen Göttern erwählt, die sie dann aber ersetzten. Da ist einmal die Pandava-Familie des Mahabaratha, die hier im Candi Sukuh zu vielen Ehrungen gelangte, nicht zuletzt durch den Helden Bhima, aber auch durch seine Brüder. Er ist dabei nicht nur ein Vertreter der Kriegerkaste, viel wichtiger, er beschreitet nach seiner Befreiung aus den Klauen der Göttin Durga seine Reinigung hin zur Läuterung und zu seiner Neugeburt in einer mythischen Gebärmutter (vgl. Abb. 14). All dies um die Götter, die das amrta besitzen, anzuflehen, ihm amrta um seiner Eltern willen zu deren und der Menschen Befreiung und Läuterung zu schenken. Er, der neu aus einem mythischen Uterus geboren wird, will und muss eine jenseitige Neugeburt aller Menschen dadurch bewirken. Nur so kann er sie von ihren Sünden und zugleich von ihren Höllenqualen erlösen. Bhima wird auch in einem mythischen Relief zum Schmied, er allein hat die Macht über das Feuer, um Eisen zu schmieden, das dann Kräfte und Energie verinnerlicht und aufnimmt, was kein anderes Element ersetzen kann und durch das Schmieden Läuterung und Reinheit erfährt.

Als das Heiligtum im 19. Jahrhundert ins Blickfeld der Erforschung rückte, wurde recht schnell klar, dass es sich um ein besonderes Heiligtum handelt dessen Architektur, Reliefs und Statuen zwar einige hinduistische Götter darstellten, auch Mythen und Inhalte hinduistisch waren, aber schon der als Pyramidenstumpf treppenartig gebaute zentrale Hauptbau unterschied sich völlig von den bekannten indisch-javanischen Bauten. Statuen und mit Reliefs versehene große Steinquader, der Bau von besonderen Erhöhungen und Plattformen als Zeremonienplätze, die Opferstellen, alles das stellte eine architektonisch einmalige kulturell-religiös-mythische Stätte dar, die so zuvor nicht bekannt war. Darüber besteht große Übereinstimmung. Diese Auffassung wird gestützt und hervorgehoben sowohl durch lokale literarische Texte als auch besondere Skulpturen von Schildkröten oder des himmlischen Vogels Garuda, weshalb sie gerade am Sukuh zu finden sind.

Man fand sich urplötzlich in megalithische Vorzeiten versetzt, in denen Menschen Orte für sich und ihre mythische Ahnenverehrung, für Fruchtbarkeitszeremonien und Dämonenopfer aufsuchten, um die Seelen ihrer Verstorbenen vor dem Höllenfeuer zu bewahren und um damit auf jenseitiges Leben Einfluss auszuüben. Dies geschah alles noch unter den Augen der hinduistischen Götter wie Vishnu, Garuda und anderen. Es stellt sich deshalb die Frage, ob deren Wirken dadurch nicht verdrängt wurde. Dies war nicht der Fall, denn die Menschen sahen keinen Gegensatz darin. In einer Akkulturation neuer und alter Religion wurden Mythen, Legenden und Riten von der Bevölkerung nicht nur angenommen, sondern gelebt. Über Jahrhunderte wurden Epen wie das Mahabaratha, das Ramayana in die Erzählungen des eigenen Kulturkreises integriert. Die Menschen verbanden ganz bewusst ihr Leben mit den Mythen und Legenden der indisch geprägten Kultur, die sie zwischenzeitlich angenommen hatten. Diese wieder zu ächten war nicht der Weg, nur eine Zusammenführung war vorstellbar, weil es unverrückbar und unauslöschlich in ihnen durch Traditionen gefestigt und verankert war. Der Platz, an dem Sukuh nun erbaut wurde, war schon vor der indischen Zeit ein Zeremonienplatz für megalithische Formen lokaler Religionspraktiken mit der Verehrung von Berggeistern, alten Fruchtbarkeitskulten und Beschwörungen, nun ergänzt durch mythisch tantrische Auslegungen der hinduistischen Religion. In der Zusammenführung wurden sie zum Weg der Erlösung und Läuterung der Seelen der Vorfahren und Findung der ewigen Ruhe sowie den Gebeten um Fruchtbarkeit und zur Besänftigung der Geister und Dämonen. Das amrta, das durch die Götter geschaffene geheiligte Wasser des Berges Lawu, wurde hier verehrt und den Ahnen und den Lebenden gereicht.

Bei jüngeren Nachforschungen wurden mehr und mehr Details dieser Religionspraktiken gefunden. Es war nicht im Sukuh -Tempel allein, in dem die Reinigungszeremonien zur geistig-seelischen Erneuerung und Läuterung durchgeführt wurden, es wurde eine ganze Reihe von Plätzen und Orten erkannt und entdeckt, an denen sie stattfanden. Es war der Elite, vielleicht Brahmanen oder anderen Adligen und vermutlich der Kriegerkaste vorbehalten, diese Zeremonien mit Ihresgleichen und eifrigen Pilgern zu feiern und die Verbindungen zu Göttern und Dämonen zu suchen. An bestimmtem Tagen kamen die Menschen zusammen, so wird gar von einem “Tag des Kriegers“ berichtet, an dem man sich in der Bergwelt des Sukuh traf, ein Martyrium dabei nachzeichnete und die Götter um Beistand anflehte. In den Bergwässern zu amrta geworden, reinigten sich die Gläubigen in großen Bottichen, badeten, um Geist und Seele zu läutern und gleichzeitig das Böse in Form von Dämonen und bösartigen Bergbewohnern abzuwehren, zu vertreiben oder zu bekämpfen.

Heute gibt es längst nicht so viele Besucher oder Touristen wie beim Borobudur oder Prambanan,