Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

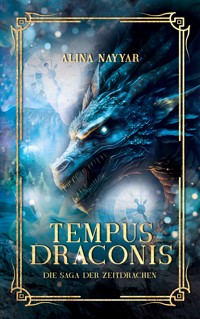

- Herausgeber: BoD - Books on Demand

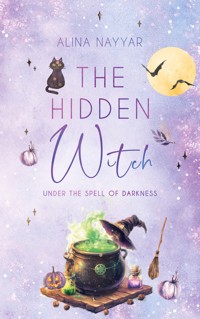

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

In einem abgeschiedenen Dorf am Rande der Welt lebt eine junge Frau namens Alexis, deren Leben sich für immer verändert , als sie auf einen geheimnisvollen Drachen trifft. Dieser Drache, genannt Aethos, besitzt die einzigartige Fähigkeit durch die Zeit zu reisen. Als Alexis erfährt, dass ihr Dorf und die gesamte Zeitlinie von einem finsteren Drachen bedroht werden, verbündet sie sich mit Aethos. Gemeinsam begeben sie sich auf eine epische Reise in die Vergangenheit um das Gleichgewicht der Zeit wiederherzustellen. Der Weg ist gefährlich und die Zeit selbst scheint gegen sie zu arbeiten. Dabei entdeckt Alexis nicht nur verborgene Kräfte in sich selbst, sondern auch das unerschütterliche Band der Freundschaft.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 324

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Hinweis: Dieser Roman enthält fiktive Personen, Handlungen und Orte. Jegliche Ähnlichkeiten mit realen Personen, lebendig oder verstorben, sind rein zufällig. Die Ereignisse und Situationen, die im Buch beschrieben werden, sind reine Produkte der Fantasie des Autors/der Autorin. Die Verwendung von realen Ortsnamen oder historischen Referenzen dient lediglich dem Zweck der atmosphärischen Gestaltung und sollte nicht als Verbindung zu tatsächlichen Ereignissen oder Orten betrachtet werden.

Für alle die Drachen & Fantasy genauso lieben, wie ich.

Für meinen Mann, meine Seele.

Glossar – Auszüge aus dem „Codex Temporum – Die Lehren der Zeitmagier“

Verfasst von Altharion dem Stillen, letztem Archivar von Teyra’lin

„Denn die Zeit ist weder gerade noch kreisförmig – sie ist wie Wasser in einem Kelch. Lass den Kelch fallen, und alles ergießt sich durcheinander.“

— Eintrag I: Vom Wesen der Zeit

Zeit (allgemein)

Ein fließendes, nicht-lineares Prinzip. Sie lässt sich nicht festhalten, nur erspüren. Wer sie zu beeinflussen versucht, muss mit Konsequenzen rechnen.

Chronowanderer

Menschen oder Wesen, die durch die Zeit reisen oder sie beeinflussen.

Drei unverbrüchliche Regeln für sie lauten:

Kehr der Vergangenheit nie den Rücken.

→ Die Zeit straft Vergessen mit Zerfall.

Berühre keine Erinnerung zweimal.

→ Wiederholung erzeugt Risse im Gewebe der Zeit.

Du bist kein Anker.

→ Nur Drachen oder reine Artefakte können Zeit fixieren. Menschen müssen fließen.

Drachen der Zeit (Velthora)

Nyrrath – Der Dissonante

Ein finsterer Drache, gefangen im Riss der Zeit, einem Ort jenseits aller Realität.

Er lebt von Rissen im Zeitgefüge, erscheint, wenn Harmonie bricht.

Er will den Fluss der Zeit zerstören, um die Welt ins Nichts zu reißen.

Der Riss der Zeit

Ein Ort der Leere, in dem Zeit nicht existiert. Ein Gefängnis für Nyrrath, geschaffen von Aethos. Aber der Riss schwächt sich – und der Schatten regt sich.

Das Lied der Zeit

Jedes Zeitalter hat seinen eigenen Klang – ein metaphysischer Rhythmus, der das Gleichgewicht wahrt. Wenn dieser Klang verstummt, droht der Zerfall aller Zeitebenen.

Das Ritual der Spiegelzeit

Ein verbotenes magisches Ritual, das eine Rückkehr zu einem früheren Zeitpunkt als „Zweitsein“ erlaubt. Warnung:

Wer sich selbst begegnet, vergeht.

Kein Spiegel hält zwei Abbilder ewig.

Zeitfluss-Hüter

Eine kleine, geheime Gemeinschaft von Chronowanderern, die über Jahrhunderte hinweg Wissen gesammelt und Rituale bewahrt haben, um die Zeit vor Schäden zu schützen. Ihre Symbole sind in uralten Ruinen zu finden.

Schleier der Zeiten

Eine mystische Barriere, die zwischen den verschiedenen Zeitebenen liegt und die Zeitreisenden vor zu abrupten Veränderungen schützt. Wird sie verletzt, kann es zu katastrophalen Zeitparadoxien kommen.

Zukunftssplitter

Fragmente aus möglichen Zukünften, die in bestimmten Zeiten sichtbar werden können. Sie sind instabil und können Visionen oder Warnungen senden – aber ihre Deutung ist schwierig und gefährlich.

Der Äonenschrein

Ein uraltes Heiligtum, in dem Artefakte von reinem Ursprung aufbewahrt werden. Nur wenige finden den Weg dorthin, und noch weniger dürfen den Schrein betreten.

Echo der Vergangenen

Geisterhafte Erscheinungen, die an starken Zeiteinflüssen haften. Sie können Erinnerungen bewahren oder auch Fehlinformationen verbreiten. Manche Chronowanderer fürchten ihre Begegnung.

Die Prüfung der Zeit

Ein Ritual, das jene durchlaufen müssen, die Hüter der Zeit werden wollen. Es testet ihre Fähigkeit, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gleichzeitig zu spüren und Entscheidungen ohne Ego zu treffen.

Die Schattenwellen

Periodische Verzerrungen im Zeitfluss, die wie dunkle Wellen durch die Realität schlagen. Sie werden oft von Nyrraths Einfluss verursacht und können ganze Zeitebenen bedrohen.

Artefakte von reinem Ursprung

Objekte, die außerhalb der Zeit entstanden sind – sie können Zeit stabilisieren, kanalisieren oder sogar Ankerpunkte setzen. Nur extrem selten.

Aethos

Hüter der Ordnung. Drache der Zeit.

Hat Nyrrath einst in den Riss gebannt.

Lebt nun im Verborgenen, wacht über das Gleichgewicht.

Er spürt Alexis’ Potenzial und verbündet sich mit ihr, um die Welt zu retten.

Alexis

Menschenkind mit verborgener Gabe – sie kann mit der Zeit resonieren.

Ihr Schicksal ist mit Aethos und Nyrrath verwoben.

In ihr liegt der Schlüssel zur Bewahrung – oder zur Zerstörung – des Zeitgefüges.

Zusammenfassung – Was ist die Zeit?

„Verweile nicht in der Zeit, in der du nicht geboren wurdest. Sonst wird dein Schatten länger als dein Leben.“ — Codex Temporum

Zeit ist nicht linear, sondern wie ein Lied – voller Wiederholungen, Brüche, Crescendi und Pausen. Drachen hüten dieses Lied. Risse bringen Dissonanz. Wer das Lied der Zeit zerstört, löscht die Welt aus – Klang für Klang.

Inhaltsverzeichnis

Prolog

Das Lied der Zeit

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 29

Kapitel 27

Epilog

Post-Epilog Jenseits des Friedens

Prolog

Ich weiß nicht mehr genau, wann der Moment kam, in dem ich aufhörte, einfach nur ich zu sein – Alexis, Tochter eines Schmieds, jemand, der das Leben verstand als das, was es vorgibt zu sein: linear, ehrlich, begreifbar.

Aber ich erinnere mich an das Gefühl.

Es war ein Riss – nicht in der Luft, nicht im Stein oder Stoff. Ein Riss in der Stille. In mir.

Dort, wo die Welt atmete, wo sie in Rhythmen sprach, die nur wenige hören konnten... dort sprach sie zu mir. Flüsternd, dann dringlich, dann unausweichlich. Ich war nie jemand, der Antworten suchte. Ich wollte nur leben. Helfen. Lieben. Lieben wie bei Lira. Lernen wie bei Aethos. Tanzen wie an jenem Sommerabend am Fluss.

Aber die Zeit hat ihre eigenen Pläne. Und manchmal... bist du nicht Teil der Geschichte – du bist die Geschichte.

Ich erinnere mich, wie ich unter ihm saß – das Feuer schwach, mein Herz schwächer. Aethos trat aus dem Schatten wie ein Gedanke, den man vergessen hatte. Und er sagte die Worte, die mein Leben neu formten:

„Du bist der Anker, Alexis.“

Ich lachte damals. Weil ich dachte, es sei nur eine Metapher.

Ich wusste nicht, dass der Anker sich nicht weigern kann zu sinken – selbst wenn das Meer aus Zeit besteht.

Ich rief Velthora – das Wort, das nie gesprochen werden durfte.

Und die Welt antwortete.

Nicht mit Dank.

Sondern mit Schweigen.

Der Stern Rethios brach.

Der Fluss Asentha schwieg.

Und Aethos... war fort.

In jener Stille verstand ich zum ersten Mal:

Ich hatte die Wahl nicht.

Die Zeit hat mich erschaffen, nicht gefragt.

Und doch... ich habe entschieden.

Ich habe gerettet.

Ich habe zerstört.

Und ich würde es wieder tun.

Heute bin ich eine Frau mit einer Geschichte, die niemand

kennen darf.

Ich liebe noch immer.

Ich tanze noch.

Ich atme – auch wenn manche Teile in mir längst vergangen sind.

Und in den Nächten, wenn die Sterne stiller wirken als sonst, frage ich mich:

Was, wenn ich nicht der Anker bin?

Was, wenn ich das Gewicht bin, das alles hinabzieht?

Aber ich erinnere mich an Aethos' Blick – tief, schwer, alt.

Und ich erinnere mich, was er zuletzt sagte:

„Manchmal reicht es, es zu versuchen.“

Vielleicht.

Vielleicht reicht das.

Denn meine Geschichte hat gerade erst begonnen.

Das Lied der Zeit

Der Riss der Zeit. Ein Ort der Leere und des Nichts. Es ist kein Ort, der in Worte gefasst werden kann – und doch existiert er, verborgen zwischen den Atemzügen der Welt. Hier, in dieser endlosen Stille, ertrinkt jeder Gedanke, jeder Wunsch, jeder Funken des Lebens in einem Meer aus kaltem, unbarmherzigem Vergessen.

Ich bin Nyrrath, der finstere Drache. Einst war ich mächtig, ein Herrscher der Äonen, die die Zeit mit eisernen Klauen durchdrangen. Doch jetzt… jetzt bin ich nichts mehr als ein Schatten meiner selbst, gefangen in diesem Riss, der mich von der Welt trennt. Ich war der Zerstörer, der Überbringer des Chaos, und doch fand ich mich in einer Kälte wieder, die selbst meine glühenden Flügel nicht zu durchbrechen vermochten.

Lange Jahre sind vergangen. Oder waren es Jahrtausende? Hier, in diesem Abgrund zwischen den Welten, spielt die Zeit keine Rolle. Der Riss hält mich fest, doch ich spüre den Schmerz, der sich langsam in die Struktur meines Gefängnisses frisst. Ein leises Zittern in den Wänden des Nichts. Ein Hauch von Bewegung, den ich nie zuvor wahrnahm. Etwas verändert sich. Mein Bann wird schwächer.

Ich spüre es. Der Anfang meines Wiedererwachens. Der Glaube an die Zerstörung ist wie ein flimmernder Funke, der sich in den Dunkelheit des Risses entzündet und in den Raum hinausdringt. Es ist ein vertrautes Gefühl. Ein Gefühl, das mich durchströmt, als ob ich selbst wieder zu Atem komme. Die Welt, die einst mein Reich war, steht kurz davor, erneut zu erzittern. Und diesmal wird niemand mich aufhalten.

Es gibt eine Wahrheit, die tief in meinem Inneren brennt. Ein Gesetz, das der Zeit selbst trotzt. Der Riss mag mich gefangen halten, doch ich werde nicht für immer hier verweilen. Wenn ich aus diesem Nichts hervorkomme, wenn der Bann endgültig bricht, wird die Zeit selbst vergehen. Ihre Struktur wird sich auflösen, zerfallen wie Staub, der im Wind verweht wird. Der Fluss der Geschichte wird sich umkehren. Die Welt wird in Chaos und Dunkelheit versinken.

Ich bin der Zerstörer. Der, der über das Uhrwerk der Zeit selbst herrscht. Und der Moment, auf den ich gewartet habe, rückt näher.

Die Zeit hat mir den Tod gebracht – aber ich werde sie für immer zerstören.

Das Lied der Zeit wird verstummen. Und der Klang meines Sieges wird die Echos der Ewigkeit übertönen.

Die Dunkelheit ist mein Reich. Der Riss der Zeit, der mich gefangen hält, ist mein Gefängnis, aber auch mein Instrument. Jahrhunderte vergingen, während ich in den Falten der Unendlichkeit hauste, von den Winden des Vergessens umweht. Doch ich habe nie das Gefühl verloren, dass etwas auf der anderen Seite des Risses zu mir spricht – leise, zart, wie das Rauschen eines vergessenen Liedes, das von der Vergangenheit herüberklingt.

Ich erinnere mich an die Zeit, bevor der Bann mich in diese Stille verbannte. Ich war mächtig, unaufhaltbar. Ich war das uralte Echo der Zerstörung, das in den Tiefen der Welt herrschte. Kein Wesen konnte mich herausfordern, keine Macht konnte mich bremsen. Und dann kam er. Aethos. Der Drache der Zeit. Ein Widersacher, der von der gleichen Essenz durchdrungen war wie ich, doch von einem völlig anderen Kaliber. Schwach, wenn man das Wort gebrauchen kann, doch mit einem Willen, der das Gefüge der Zeit selbst bedrohte.

Er fesselte mich. Er band mich an den Riss, der die Zeit umschlang. Und ich warf alles über Bord, was ich je gekannt hatte – Freiheit, Macht, das Leben selbst. Er war der Verräter. Aber jetzt, während ich hier in dieser Leere liege, spüre ich, dass sein Griff sich löst.

Wie lange habe ich gewartet? Jahrelang, Jahrzehnten und Jahrhunderten, die ineinander verschwammen, als wären sie nichts mehr als der flimmernde Schein eines fernen Traumes. Ich kann mich nicht erinnern, wie ich es ertrug. Doch als der Bann schwächer wurde, als sich die Wände des Risses zu dehnen begannen, erwachte ich mit einer Erkenntnis. Ich war nicht der Einzige, der an den Ketten der Zeit rüttelte.

Da draußen, in der Welt, da waren sie. Die Seelen, die ich bereits vergessen hatte. Die Menschen, die Geschöpfe, die Menschen, die in ihrer kleinen, endlichen Welt sich dem Fluss der Zeit unterwarfen, ohne zu wissen, dass sie nicht allein waren. Sie sind so unbedeutend, so zerbrechlich. Doch das, was sie noch nicht wissen, wird ihr Untergang sein. Einer von ihnen ist besonders, eine junge Frau mit einer unentdeckten Macht. Alexis. Ein Name, der wie ein flimmerndes Licht in der Dunkelheit meiner Gedanken erscheint.

Warum sie? Was hat sie, was die anderen nicht haben? In ihr schlummert eine Kraft, die sich mit der Zeit verbinden kann, aber nicht in der Form, wie Aethos es beabsichtigt hatte. Sie hat die Fähigkeit, mehr zu zerstören als nur die Struktur von Sekunden und Minuten. Sie kann den Fluss der Zeit selbst biegen, doch noch ist sie sich dessen nicht bewusst.

Meine Gedanken wirbeln um sie wie ein dunkles Gewitter. Ich sehe, wie sie sich entwickelt, wie sie ahnt, dass etwas nicht stimmt, dass die Realität sich um sie herum verändert. Und sie wird es spüren. Bald. Ich werde es ihr zeigen.

Die Zeit hat immer einen Preis, Alexis. Und dieser Preis ist unerbittlich.

Der Bann, der mich fesselt, schwächt sich. Ich werde zurückkehren. Und wenn ich aus diesem Nichts hervortrete, werde ich die Welt in den Abgrund stürzen. Ihre Geschichte wird nicht fortbestehen. Ihr Gefüge wird zerbrechen, wie Staub in den Wind. Ich werde der Fluss der Zeit sein, und ihr aller Schicksal wird von meinen Klauen zerdrückt.

Das Lied der Zeit… Es wird nicht mehr singen.

Es wird schweigen.

Ich werde singen.

Und dieser Gesang wird die Welt in den Abgrund ziehen.

Kapitel 1

Mein Name ist Alexis. Ich bin 19 Jahre alt und lebe in einem kleinen Dorf, das so abgeschieden ist, dass es fast von der Welt vergessen scheint. Die Menschen hier sagen oft, dass unsere Heimat sicher sei, weil niemand je den Weg zu uns findet. Vielleicht ist das auch der Grund, warum die Zeit hier wie festgefroren wirkt – nichts ändert sich je. Und manchmal frage ich mich, ob ich die Einzige bin, die sich daran stört.

Der Morgen bricht in gedämpften Tönen an. Noch bevor das erste Licht durch das Fenster dringt, bin ich wach. Der Raum ist still, nur das leise Knacken des Holzofens, der die Kälte der Nacht vertreibt, und das sanfte Rauschen des Windes in den Bäumen sind zu hören. Es ist ruhig hier im Haus, fast wie immer, und doch liegt eine Stille in der

Luft, die sich schwer anfühlt.

Ich schlüpfe aus dem Bett und ziehe das alte Hemd an, das mir zu groß ist, und die abgewetzten Hosen, die ich immer trage. Es sind die einzigen Sachen, die ich mir leisten kann. Mein Blick fällt auf das Bild an der Wand – ein verblasstes Foto meiner Mutter. Ihre sanften Züge sind in der Erinnerung eingefroren, aber ihre Augen… ihre Augen haben immer diese Wärme ausgestrahlt, die mir jetzt fehlt. Ein Teil von mir will glauben, dass sie noch bei uns ist, irgendwo. Aber ich weiß, dass das nur eine Sehnsucht ist, die nie erfüllt werden wird. Sie starb vor Jahren, als ich noch ein Kind war, und mit ihr ging ein Stück von meinem Zuhause.

Der erste Schritt des Tages führt mich immer in die Küche. Die Luft riecht nach frischem Brot, das mein Vater heute Morgen gebacken hat. Er ist ein Mann der Gewohnheiten, und das Backen gehört zu denen, die ihm Trost spenden. „Morgen, Alexis“, murmelt er, als ich den Raum betrete. Er blickt kurz auf, bevor er sich wieder dem Ofen widmet. Seine Augen sind müde, doch er trägt den Alltag mit einer Art Würde, die mir oft fremd erscheint.

„Guten Morgen“, sage ich, meine Stimme klingt leise, fast gedämpft. Mein Vater ist ein Mann, der nicht viel spricht, es sei denn, es ist nötig. Wir haben uns daran gewöhnt, nebeneinander zu leben, ohne viel zu sagen.

Doch es gibt Tage wie diesen, an denen ich mehr von ihm wissen möchte. Was denkt er? Was fühlt er, wenn er an meine Mutter denkt? Doch solche Fragen bleiben unausgesprochen, wie so viele Dinge zwischen uns.

Nach dem Frühstück – ein einfaches Mahl, das meist aus Brot, etwas Käse und Wasser besteht – ziehe ich meine Stiefel an und gehe hinaus. Der frische Morgentau liegt noch auf den Wiesen, und die Welt ist stiller als gewöhnlich. Ich genieße diese frühen Stunden, wenn alles noch im Halbschlaf ist, und mir niemand sagt, was ich tun oder denken soll.

Der Weg führt mich zum Fluss, wie so oft. Es ist ein Ort der Ruhe für mich, und heute ist es wieder einmal ein Moment, den ich brauche. Ich setze mich auf den alten Stein, der fast immer an der gleichen Stelle liegt, und lasse die kühlen Ströme an meinen Füßen entlangziehen. Ich kann den Fluss spüren, wie er sanft gegen meine Haut schlägt, als wollte er mir etwas zuflüstern. Vielleicht ist es die Erinnerung an meine Mutter, die mich hierher zieht, oder die Sehnsucht nach etwas, das ich nicht ganz begreifen kann.

Der Tag verläuft gewöhnlich – ich arbeite im Garten, kümmere mich um die wenigen Felder, die uns bleiben. Die Arbeit ist hart, aber es gibt mir etwas zu tun. Etwas, das mich in der realen Welt verankert, die sich sonst manchmal so weit entfernt anfühlt. Doch während ich den Boden bearbeite, ist mein Geist immer noch bei den Fragen, die mich quälen: Gibt es mehr als das? Mehr als das Dorf, mehr als dieses Leben? Wenn ich an den Rand des Waldes blicke, frage ich mich, was hinter ihm liegt. Ist dort eine andere Welt? Eine, die ich irgendwann betreten könnte?

Die Nachmittage vergehen mit den üblichen Pflichten – der Stall muss ausgemistet werden, das Vieh versorgt werden. Aber irgendwann, immer dann, wenn die Sonne anfängt, sich hinter den Hügeln zu verstecken, ziehe ich mich wieder zurück. Es ist meine Zeit. Ich gehe in die kleine Bibliothek des Dorfes, die so viele der anderen nicht einmal beachten. Sie ist ein alter, dunkler Raum, voll von Staub und vergilbten Seiten, und doch ist sie für mich der einzige Ort, an dem ich mich lebendig fühle. Ich streife durch die Regale, die so viele Geschichten enthalten, die ich noch nie ganz verstanden habe, doch die irgendwie etwas in mir erwecken. Ich finde ein altes Buch, das von Drachen erzählt, von Wesen, die in der Vergangenheit lebten, von Zeiten, die längst vergangen sind. Ich lese es immer wieder, ohne zu wissen, warum. Irgendetwas an diesen Geschichten zieht mich an – als wäre auch ich Teil von ihnen.

Mein Blick fällt auf das Fenster der Bibliothek, und ich sehe, wie der letzte Lichtstrahl des Tages den Raum verlässt. Es wird Zeit, zurückzugehen. Mein Vater wartet auf mich. Wenn er nach mir ruft, klingt seine Stimme müde, aber liebevoll. „Alexis, komm zum Abendessen“, sagt er, und ich weiß, dass es nicht nur ums Essen geht.

Es ist auch seine Art zu sagen: „Komm zurück zu mir.“

Ich schließe das Buch und stelle es behutsam auf das Regal zurück, bevor ich den Raum verlasse. Draußen ist es schon dunkel. Der Himmel ist mit Sternen übersät, und für einen Moment bleibt mir der Atem stehen. Es fühlt sich an, als würde das Universum mich anlächeln, als würde es mir ein kleines Geheimnis zuflüstern, das ich noch nicht verstehe.

Zuhause angekommen, essen wir schweigend zusammen.

Es gibt keinen Platz für Worte zwischen uns, nur das Geräusch des Essens, das gegen den Tisch schlägt. Aber tief in mir weiß ich: Irgendwann wird sich alles ändern.

Kapitel 2

Es ist noch dunkel, als ich aufwache. Der Raum ist kühl, und ich ziehe die Decke etwas fester um mich, als das erste Licht des Morgens zaghaft durch die Ritzen des Fensters schlüpft. Die Vögel haben noch nicht angefangen zu singen, und der Wind draußen ist ruhig. Es fühlt sich fast an wie der Beginn eines neuen Tages, obwohl der Morgen eigentlich schon längst begonnen hat.

Ich drehe mich auf die Seite und blicke auf das Bild meiner Mutter, das auf dem kleinen Schrank neben dem Bett steht. Sie lächelt mich an – das vertraute Lächeln, das ich nie vergessen werde, auch wenn ich ihre Stimme nicht mehr hören kann. Ich schließe die Augen für einen Moment und atme tief ein, lasse die Erinnerung an sie in mir aufsteigen, dann schlüpfe ich aus dem Bett.

Das Holz des Bodens fühlt sich kühl unter meinen nackten Füßen an, und der Geruch von Erde und altem Holz liegt in der Luft. Ein vertrautes Gefühl. Ich gehe leise in die Küche, wo die sanften Klänge meines Vaters, der sich bereits um den Ofen kümmert, zu hören sind. Der Klang des Holzofens, der knistert, die Bewegungen seiner groben Hände, die mit der gewohnten Präzision das Brot vorbereiten.

„Morgen, Alexis“, sagt er, ohne mich anzusehen, als ich hinter ihm auftauche. Ich nicke und setze mich auf den Stuhl am Tisch. Der Duft von frisch gebackenem Brot zieht in meine Nase, und für einen Moment fühlt sich alles ganz normal an, als wäre die Welt außerhalb des Hauses nicht existent. Mein Vater stellt mir ein Stück Brot vor die Nase, und ich greife danach, ohne ein Wort zu sagen. Es ist knusprig an den Rändern, weich und warm innen. Die Stille zwischen uns ist gewohnt – ein ständiger Begleiter. Ich weiß, dass er viel zu tun hat, und so sitzen wir beide einfach da, jeder mit seinen eigenen Gedanken.

Nach dem Frühstück schlüpfe ich in meine Stiefel, die nicht mehr die besten sind, aber sie halten, was sie versprechen. Es gibt nichts, was ich hier im Dorf mehr brauche, als diese Stiefel. Sie sind praktisch und bequem und haben schon viele Felder und Wälder gesehen. Ich packe ein paar Dinge in den alten Korb, den meine Mutter früher immer benutzte, und gehe hinaus.

Es dauert nicht lange, bis ich eine Pause mache. Ich setze mich auf einen der Steine am Rand des Gartens und trinke aus dem alten Krug Wasser, das meine Mutter immer in der Sommersonne stehen ließ, um es zu erfrischen. Der Geschmack ist klar und kühl, fast wie das Wasser aus dem Fluss, nur ohne das vertraute Plätschern. Während ich so dasitze, kommen immer wieder die gleichen Gedanken, die mich in den letzten Jahren nicht losgelassen haben. Was wäre, wenn es noch mehr gibt als dieses Leben hier? Was, wenn die Welt da draußen etwas zu bieten hat, das größer ist als der Garten, die Felder und der Fluss, mit denen ich mich zufriedengeben muss? Mein Vater ruft nach mir. „Alexis, kannst du mir bitte beim Vieh füttern helfen?“ Ich nicke, auch wenn ich genau weiß, dass er das selbst erledigen könnte. Aber es ist eine der Aufgaben, die uns verbinden, die uns als Familie zusammenhalten – so seltsam das auch klingen mag.

Der Stall ist klein und riecht nach Heu und frischer Milch.

Der Boden ist schmutzig, und die Hühner gackern um uns herum, während wir die Eimer mit Futter füllen und an die Tiere verteilen. Ich nehme das Heu, streue es in die Futtertröge und höre meinem Vater zu, wie er mit den Kühen spricht. „Komm schon, ein bisschen schneller“, murmelt er leise, als eine der Kühe zögert, zum Futter zu gehen. Es ist diese ruhige, stetige Art, wie er alles erledigt – ohne Hast, ohne große Worte. Aber er ist da, er sorgt für alles. In seinen Augen ist es klar: Arbeit ist Arbeit. Die Welt wird sich nicht verändern, also muss man sich einfach fügen.

Ich binde den letzten Strick am Zaun fest und sehe dann auf die Felder. Es wird später Nachmittag, und der Himmel zeigt sich in sanften Farben. Mein Vater geht ins Haus zurück, und ich bleibe noch einen Moment draußen.

Die Stille des Dorfes umgibt mich, das Zwitschern der Vögel klingt jetzt fast beruhigend.

Bevor ich ins Haus zurückkehre, nehme ich noch einmal den alten Weg zum Fluss. Ich lasse die Füße ins Wasser tauchen und sehe zu, wie die Strömung die Kieselsteine unter mir hin und her schiebt. Es gibt keine Dringlichkeit, nichts, was mich hier stört. Nur ich, der Fluss und der sanfte Wind, der die Baumwipfel zum Rascheln bringt.

Die Sonne beginnt langsam unterzugehen, und der Himmel nimmt eine sanfte rötliche Farbe an. Ich kehre zurück. Der Abendessenstisch ist gedeckt. Mein Vater und ich setzen uns wie immer, ohne viel zu sagen. Das Essen ist einfach – etwas Brot, Käse und Gemüse aus dem Garten. Wir essen, wie immer, in Ruhe. Die Gewohnheiten sind fest, und sie geben uns Halt. Ich bin mir nicht sicher, ob wir uns je etwas anderes gewünscht haben.

Der Duft von frisch gebackenem Brot liegt in der Luft, während ich den Esstisch in der kleinen Küche decke.

Mein Vater sitzt bereits an seinem Platz. Sein Gesicht wirkt müde von der Arbeit auf dem Feld, aber seine Augen wandern immer wieder durch die Stube, als würden sie nach etwas suchen. Ich spüre die Leere in seinem Blick – dieselbe, die sich seit dem Tod meiner Mutter nie ganz aufgelöst hat.

Zwischen uns liegt diese Stille, die sich mit der Zeit immer schwerer anfühlt. Als lebten wir in zwei getrennten Welten, die sich kaum noch berühren.

Ich schiebe ihm den Teller hin. Ein einfaches Gericht: Kartoffeln mit etwas Gemüse. Nichts Besonderes, aber genug, um satt zu werden. Er nickt mir dankbar zu, nimmt das Besteck zur Hand und beginnt zu essen. Ich setze mich ihm gegenüber, und für einen kurzen Moment ist die Stille nicht ganz so drückend.

„Wie war der Tag?“, frage ich, während ich ein Stück Brot in die Hand nehme und es langsam zerbreche. Meine Stimme klingt routiniert – fast wie eine Floskel. Ich höre den Unterton selbst: ein Gemisch aus Pflicht und der Hoffnung, dass das Gespräch nicht sofort wieder versickert.

Er schiebt das Gemüse auf seinem Teller hin und her, als müsste er erst Worte sortieren. „Es war viel Arbeit. Das Feld braucht noch Pflege, und die Ernte dieses Jahr wird wohl nicht die beste.“ Seine Stimme ist rau, der Blick bleibt auf dem Teller. „Es wird schwer, die nächsten Monate zu überstehen.“

Ich nicke, obwohl ich keine Lust habe, über die Ernte zu sprechen. Stattdessen spüre ich diese Kluft zwischen uns – so greifbar, dass sie wie eine unsichtbare Wand zwischen unseren Stühlen steht. Seit dem Tod meiner Mutter haben wir nie wieder richtig zueinandergefunden.

Als hätten wir uns in entgegengesetzte Richtungen bewegt, jeder gefangen in seinem eigenen Schmerz, den wir nie teilen.

„Und du?“, fragt er schließlich, legt das Besteck zur Seite und sieht mich mit einem vorsichtig fragenden Blick an.

„Was hast du heute gemacht?“ Die Frage wirkt wie eine Brücke, die er bauen will – aber sie ist nicht mehr dieselbe wie früher. Damals war da echtes Interesse. Heute klingt sie eher nach einem Versuch, die Distanz zu überbrücken, ohne zu wissen, wie.

„Ich war in der Bibliothek“, antworte ich. Ich weiß, dass das für ihn keine große Bedeutung hat. „Hab ein bisschen gelesen.“

„Hm“, brummt er und nimmt einen weiteren Bissen. „Du liest viel.“

Ich spüre, wie sich etwas in mir zusammenzieht. Ein leiser Anflug von Reizung, den ich sofort unterdrücke. Es ist nicht seine Gleichgültigkeit, die mich trifft – eher seine Hilflosigkeit. Er hat sich so tief in seiner Trauer vergraben, dass er den Weg zu mir nicht mehr findet.

Nähe war nie seine Stärke. Und seit Mutter nicht mehr da ist, wirkt alles zwischen uns noch brüchiger.

„Es hilft, die Gedanken zu ordnen“, sage ich leise, fast entschuldigend. „Die Bücher. Meine eigenen Geschichten. Sie nehmen mich mit – in andere Welten.“

Ich hoffe, dass er es versteht. Dass er spürt, wie sehr ich mir wünsche, über mehr zu sprechen als nur das tägliche Überleben.

Er sieht mich einen Moment lang an, als würde er etwas in mir suchen, das er nicht ganz fassen kann. Doch dann senkt er den Blick wieder auf seinen Teller, als wäre die Antwort nicht mehr wichtig.

„Ich verstehe das“, murmelt er. Seine Stimme klingt müde, abwesend. Als fehlten ihm die Worte, oder als hätte er vergessen, wie man sie richtig benutzt. „Es ist gut, wenn du was hast, das dich beschäftigt.“

Ich spüre einen leichten Stich, aber ich zeige ihn nicht.

„Ja“, sage ich nur – und mit dem Wort wird mir klar, dass auch dieser Abend enden wird wie so viele zuvor: in Stille.

Es ist nicht Hass, der zwischen uns steht. Es ist einfach… anders geworden. Fremd.

Die Minuten ziehen sich in die Länge. Ich esse weiter, still, fast mechanisch. Der Tisch wirkt leer, obwohl wir beide noch da sind.

Mein Blick wandert manchmal zu ihm, doch er ist längst in seinen Gedanken verschwunden – versunken in der Welt seiner Sorgen.

Ich frage mich, ob es immer so bleiben wird. Ob wir jemals wieder zueinander finden.

Aber ich weiß, dass ich diese Fragen heute nicht beantworten kann. Nicht an diesem Abend.

Der Schmerz sitzt zu tief. Der Verlust, der uns verbindet, hat auch eine Mauer zwischen uns gebaut.

Und in dieser schweren Stille, die uns umgibt, wird mir bewusst, dass wir beide in unseren eigenen Welten gefangen sind.

Und ich habe keine Ahnung, wie wir je den Weg zurückfinden sollen.

Nach dem Abendessen spüle ich das Geschirr, während mein Vater den Ofen schließt und sich für die Nacht bereitmacht. Ich gehe zu meinem Fenster und blicke nach draußen, wo die Sterne sich langsam am Himmel zeigen.

Sie funkeln so hell, dass es fast schmerzt, sie zu sehen.

Ich schließe die Augen und frage mich, was da draußen ist, hinter den Hügeln, hinter den Bäumen. Vielleicht habe ich einfach nur Hunger nach Veränderung. Vielleicht aber auch nach etwas, das ich nie finden werde.

Kapitel 3

Am nächsten Morgen mache ich mich früh auf den Weg.

Die Tür zur Bibliothek knarrt leise, als ich eintrete. Es ist ruhig, wie immer. Das Zwielicht im Raum wird nur durch das schwache Tageslicht aus den Fenstern erhellt, und der Duft von alten Seiten und Staub liegt in der Luft. Es ist der perfekte Ort, um für eine Weile alles um sich zu vergessen.

„Guten Morgen, Alexis“, ertönt die sanfte Stimme von Bibliothekar Finn, der hinter seinem Tisch sitzt und gerade in einem dicken Buch blättert. Finn ist ein Mann mittleren Alters, mit Brille und einem leicht zerzausten Bart. Er wirkt immer wie jemand, der in anderen Welten lebt, weit entfernt von den gewohnten, alltäglichen Sorgen. Seine Augen strahlen eine Ruhe aus, die ich selten in meinem eigenen Leben finde.

„Guten Morgen, Finn“, antworte ich und gehe zu den Regalen, um nach einem der alten Bücher zu suchen.

Etwas, das mich für ein paar Stunden ablenkt, etwas, das mir das Gefühl gibt, dass mehr da ist als die endlosen Felder und das stillgelegte Dorf.

Ich schiebe einen schweren Band beiseite, als ich plötzlich eine vertraute Stimme höre.

„Alexis? Bist du das?“

Ich drehe mich um und sehe, wie Timo, ein alter Freund aus Kindertagen, auf mich zukommt. Wir haben uns lange nicht gesehen. Er war immer derjenige, der mit mir in den Feldern spielte, die Abenteuer suchte, während wir uns die Geschichten aus der Bibliothek anhörten. Doch dann hatte er sich vor Jahren entschieden, das Dorf zu verlassen und eine Lehre in der Stadt zu machen. Jetzt ist er zurück – mit einer Mütze, die tief ins Gesicht gezogen ist, und einem Rucksack, als würde er noch immer unterwegs sein.

„Timo! Was machst du hier?“ frage ich überrascht, aber auch ein wenig erfreut, ihn wiederzusehen.

„Ich wollte nur mal vorbeischauen“, sagt er mit einem Schmunzeln. „Und ich wusste, dass du hier bist.

Irgendwann muss man doch mal etwas anderes lesen als nur diese staubigen alten Folianten, oder?“ Er lacht, und seine Augen blitzen mit einem Hauch von dem Abenteuer, das er früher immer in sich trug.

Ich ziehe eine Augenbraue hoch. „Staubige alte Folianten? Du hast doch immer die Geschichten über Drachen und verlorene Königreiche gemocht, Timo.“

„Klar, aber manchmal...“, er seufzt leicht und wirft einen Blick zu Finn, der sich wieder in seine Bücher vertieft.

„Manchmal frage ich mich, ob das alles hier nicht nur Geschichten sind. Wissen wir überhaupt, was da draußen wirklich ist?“

„Ich glaube, wir wissen es nicht“, sage ich leise und schiebe das Buch beiseite, das ich gerade in den Händen hielt. „Manchmal frage ich mich, ob das hier alles ist – dieses Dorf, diese Felder. Es fühlt sich an, als ob die Welt irgendwo jenseits dieser Berge auf uns wartet. Aber...“

Ich halte inne und blicke nachdenklich auf den Boden.

„Vielleicht sind es nur die Geschichten, die uns sagen, dass mehr da ist. Vielleicht ist alles, was wir haben, genau das, was wir brauchen.“

Timo schüttelt den Kopf und sieht mich mit einem schiefen Lächeln an. „Ich weiß nicht. Du bist immer so...

so ruhig. Du hast das Gefühl, als würde dich irgendetwas zurückhalten, als wäre das hier nicht genug für dich.“

„Es ist nicht genug für mich“, gebe ich ehrlich zu. „Ich habe das Gefühl, dass da draußen etwas ist – etwas, das ich verstehen muss. Aber weißt du, Timo, ich weiß nicht, wie ich es finden soll.“

Finn, der bis zu diesem Moment still zugehört hat, legt jetzt das Buch, in dem er gelesen hat, zur Seite und räuspert sich. „Es gibt viele Arten von Wissen, Alexis“, sagt er sanft, „und nicht alle sind in diesen Büchern zu finden. Manche Dinge musst du selbst erfahren. Vielleicht wirst du eines Tages entdecken, dass die Reise, die du suchst, nicht nur aus Geschichten besteht. Aber du musst bereit sein, nach ihr zu suchen.“

Ich nicke nachdenklich und schaue auf die Bücherregale.

„Ich weiß, dass es mehr gibt“, sage ich dann leise. „Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass ich nicht mehr dazu gehören kann. Dass alles hier mir irgendwie... zu klein geworden ist.“

Timo tritt näher, und seine Miene wird ernst. „Weißt du, was ich denke, Alexis? Ich denke, du bist auf der Suche nach etwas, das du dir nicht einmal vorstellen kannst.

Aber vielleicht wirst du eines Tages feststellen, dass das, was du suchst, genau das ist, was du nie vermisst hast.“

Ich schüttele den Kopf. „Das glaube ich nicht. Ich kann nicht einfach in diesem Dorf bleiben, nur weil es bequem ist. Ich will mehr, ich muss mehr finden.“

„Mehr“, wiederholt Finn leise, als ob er mit meinen Gedanken in Einklang ist. „Aber manchmal, meine Liebe, ist das 'Mehr' nicht dort, wo du es erwartest. Manchmal ist es in den tiefsten Winkeln deiner eigenen Seele versteckt, oder in der Begegnung mit jemandem, der dich auf ganz neue Wege führt.“

Ich seufze und gehe zu einem Fenster. Draußen zieht der Wind die letzten Blätter des Herbstes durch die Straßen.

„Ich weiß nicht“, sage ich. „Aber ich hoffe, dass ich irgendwann... den Mut finde, zu suchen.“

„Du wirst ihn finden“, sagt Timo und klopft mir auf die Schulter. „Ich glaube an dich, Alexis. Und auch wenn du nicht immer den richtigen Weg siehst, wirst du ihn irgendwann finden.“

Finn nickt, als ob er das schon weiß. „Und wenn du ihn findest, solltest du nicht zögern, ihm zu folgen. Es gibt Dinge, die warten müssen, und Dinge, die nicht länger warten können.“

Ein stiller Moment breitet sich in der Bibliothek aus. Ich spüre den Druck in meiner Brust, den Drang nach Veränderung, nach einem Leben, das größer ist als alles, was dieses Dorf mir bieten kann. Vielleicht muss ich noch viel lernen, aber ich weiß, dass ich eines Tages gehen werde. Und vielleicht wird es mir genau dann möglich sein, das zu finden, was schon immer in mir schlummerte.

„Danke, Timo. Danke, Finn“, sage ich schließlich und wende mich der Tür zu.

„Wir sind hier, wann immer du nach den Antworten suchst“, sagt Finn mit einem sanften Lächeln.

„Mach’s gut, Alexis“, fügt Timo hinzu. „Ich hoffe, du findest, was du suchst.“

Ich nicke und gehe zur Tür hinaus, das Gefühl einer Entscheidung, die tief in mir wächst, immer klarer werdend.

Kapitel 4

Es ist ein sonniger Nachmittag, und der Duft von frischem Heu liegt in der Luft. Ich gehe mit Timo den gewundenen Weg hinter dem Dorf entlang, dort, wo das Gras höher wächst und sich die Felder der Bauern bis zum Horizont erstrecken. In unseren Händen tragen wir Körbe – Timo für die Äpfel, die wir gerade im Obstgarten gesammelt haben, und ich für die frischen Kräuter, die ich für meine Familie brauche. Es ist eine dieser Aufgaben, über die niemand wirklich groß nachdenkt. Wir kennen den Weg, die Bäume und Sträucher, als hätten wir unser ganzes Leben in diesem Rhythmus verbracht.

„Du hast diese Apfelbäume immer bevorzugt, oder?“,

frage ich und lege einen Apfel in meinen Korb, während ich zu dem Baum blicke, dessen Äste voller roter Früchte hängen.

Timo lacht leise, zieht einen Apfel aus seinem Korb und beißt hinein. „Klar, ich mag die süßeren. Du hast immer die grünen genommen, die mehr nach Erde schmecken als nach Baum.“ Er beißt noch einmal ab und schaut mich mit diesem schelmischen Grinsen an. „Aber du hattest schon immer ein Auge für Dinge, die irgendwie... anders waren.“

Ich schüttle den Kopf und ziehe einen Zweig mit Kräutern herunter. „Ach, Timo. Du hattest schon immer diesen Hang zur Abenteuerlust. Ich erinnere mich noch, wie du ständig in den Wäldern verschwunden bist, auf der Suche nach dem nächsten ‘verborgenen Königreich’.“

„Und du hast mir immer zugehört“, sagt er grinsend.

„Aber ich habe nie verstanden, warum du nie wirklich mitgekommen bist. Du hattest doch immer das Gefühl, dass es da draußen mehr gibt als dieses Dorf. Ich hab dich oft gefragt, ob du dich mal was trauen würdest.“

Ich zucke mit den Schultern, während ich die Kräuter bündle. „Manchmal frage ich mich, ob ich wirklich etwas verpasst habe. Aber meistens bin ich auch einfach froh, hier in der Nähe zu sein. Es gibt Dinge, die ich nicht verstehe, die ich aber trotzdem irgendwie wertschätze.“

Mein Blick gleitet über die weiten Felder vor uns. „Aber ja, du hast recht. Etwas fehlt.“

Timo schaut mich an, seine Augen wirken plötzlich ernster. „Fehlt etwas? Du hast es nie wirklich gesagt, aber... du bist nie so richtig angekommen, oder?“

Ich sehe ihn lange an. Meine Hände ruhen einen Moment im Korb. „Manchmal fühle ich mich hier wie in einem Käfig, Timo. Es gibt so viel mehr – Geschichten über ferne Länder, über Dinge, die niemand hier kennt. Aber irgendwie zieht es mich immer wieder zurück. Vielleicht, weil ich nicht weiß, wie man etwas anderes anfängt.“

Er bleibt stehen, dreht sich zu mir und nimmt einen weiteren Apfel. „Du bist nicht allein mit diesen Gedanken. Wir alle haben unsere Träume und Sehnsüchte. Aber du bist hier aufgewachsen, du kennst die Menschen. Du gehörst hierher. Das solltest du nicht vergessen.“

„Ich weiß“, sage ich leise. „Es gibt Momente, in denen ich spüre, dass es außerhalb dieses Dorfes etwas Wichtigeres gibt.‘

„Vielleicht gibt es das“, meint er ruhig. „Vielleicht ist es nicht der Ort, der zählt, sondern das, was du daraus machst. Du hast die Freiheit, das herauszufinden. Und du bist nicht allein. Wenn du jemals...“ Er lässt den Satz offen – lässt mir die Wahl.

Ich sehe in seine Augen und spüre diese Vertrautheit.

„Danke, Timo“, sage ich schließlich mit einem leichten Lächeln. „Vielleicht solltest du wieder öfter hierherkommen. Du hast immer diese Art, Dinge zu sagen, die ich selbst nicht gedacht habe – aber die irgendwie Sinn machen.“

„Vielleicht“, antwortet er grinsend. „Oder vielleicht sollte ich dich einfach mal auf ein Abenteuer mitnehmen.

Vielleicht ist es an der Zeit, dass du mitkommst – und nicht nur zusiehst.“