Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: BoD - Books on Demand

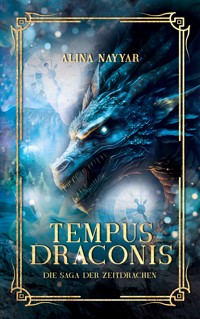

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

Elara führt ein scheinbar gewöhnliches Leben, bis sie eines Tages ein uraltes Familiengeheimnis entdeckt. Ihre Vorfahren sind mächtige Hexen, deren Magie tief in ihrer Blutlinie verwurzelt ist. Doch mit dieser Macht geht auch eine düstere Wahrheit einher, die Elaras Welt aus den Fugen reißt. Zwischen gefährlichen Zaubersprüchen und längst vergessenen Feinden muss Elara lernen, ihre Fähigkeiten zu beherrschen, um ihre Familie zu beschützen und die dunklen Schatten der Vergangenheit zu besiegen. Wird sie stark genug sein, um sich dem Vermächtnis ihrer Familie zu stellen?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 250

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Hinweis: Dieser Roman enthält fiktive Personen, Handlungen und Orte. Jegliche Ähnlichkeiten mit realen Personen, lebendig oder verstorben, sind rein zufällig. Die Ereignisse und Situationen, die im Buch beschrieben werden, sind reine Produkte der Fantasie des Autors/der Autorin. Die Verwendung von realen Ortsnamen oder historischen Referenzen dient lediglich dem Zweck der atmosphärischen Gestaltung und sollte nicht als Verbindung zu tatsächlichen Ereignissen oder Orten betrachtet werden.

„Nicht Licht, nicht Schatten – sie war der Zwischenraum, in dem beides atmet.“

Glossar

1. Ursprung der Magie

Die Magie entstammt einer Urquelle, die nur von bestimmten Blutlinien kanalisiert werden kann – sogenannten Erblinien. Die Morgenfelds sind eine dieser alten Linien, verbunden mit Licht und Schatten, also schöpferischer und zerstörerischer Magie.

2. Struktur der Magie

A. Drei Hauptarten von Magie

Essenzmagie

(Innere Magie)

Basierend auf Emotion, Willenskraft, Blutlinie

Wird direkt aus dem Selbst geschöpft

Gefahr: Überanstrengung kann Körper oder Geist beschädigen

Beispiel: Heilung, Schutzkreise, mentale Verbindung

Ritualmagie

(Gebundene Magie)

Durch Symbole, Runen, Materialien kanalisiert

Langsamer, aber stabiler

Beispiel: Bannzauber, Siegel, Flüche, Beschwörungen

Schattenmagie

(Verbotene/Entstellte Magie)

Stammt aus der Verzerrung der Urquelle

Nährt sich von Angst, Schmerz, Schuld

Hoch riskant, kann Magier verderben

Beispiel: Spiegelreisen, Seelenbindung, Erinnerungsraub

3.Sternenfeuer

Substantiv, neutrale Form

[Magieform – selten, instabil, machtvoll]

Definition:

Sternenfeuer ist eine uralte, mystische Magieform, die sich durch silbrig-leuchtende Energie auszeichnet, durchsetzt von Lichtblitzen, die wie fallende Sternschnuppen wirken. Sie gehört zu den seltensten bekannten Magiearten und ist eng mit kosmischen Zyklen, Nachtmagie und seelischer Resonanz verbunden.

Ursprung:

Die Legende besagt, dass Sternenfeuer aus der Zeit vor der ersten Hexenzusammenkunft stammt – ein Erbe der Himmelshüterinnen, die einst mit den Sternbildern selbst Magiepakte schlossen. Nur wenige tragen dieses Erbe in sich – meist unbewusst.

Gefahren & Besonderheiten:

Sternenfeuer kann

Instabilitätsrisse

verursachen, wenn es unkontrolliert freigesetzt wird.

Manche Artefakte reagieren überempfindlich auf diese Energieform.

Sternenfeuer ist nicht klassifizierbar nach den üblichen Elementen (Feuer, Wasser, Luft, Erde) – es gilt als

außerhalb der Ordnung

.

4. Magiesystem – Regeln & Grenzen

Regel

Beschreibung

Emotion ist Verstärker & Gefahr

Wut, Liebe, Trauer beeinflussen die Stärke – aber auch die Kontrolle

Nur Erblinien können

Andere müssen Hilfsmittel

reine Magie wirken

(Runen, Tränke) nutzen

Schattenmagie korrumpiert

Je öfter man sie nutzt, desto mehr verblasst die eigene Identität

Magie kann gebrochen,

Flüche lassen sich

aber nicht zerstört

umwandeln oder umlenken –

werden

selten völlig aufheben

Der Wille lenkt, nicht die Worte

Worte helfen nur zu fokussieren – die Kraft stammt aus dem Inneren

Inhaltsverzeichnis

Prolog

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

1 Jahr später

Prolog

Der Wind heult wie ein klagendes Tier über die zerklüfteten Klippen von Narethal. Die Nacht ist tief und sternlos, der Himmel schwer von Magie und Rauch. Im Herzen des alten Steinkreises tobt ein Kampf, der die Welt verändern wird. Blitze zucken aus leeren Schatten, die Erde brennt.

Eine Frau steht allein im Kreis, blutbefleckt, zitternd vor Kraft – Aellindra, letzte Hohe Hexe des alten Zirkels und Seherin von Elodara. Ihre Haare, einst silbern wie Mondlicht, sind verklebt mit Schweiß und Asche. Ihre Augen flammen in einem unnatürlichen Glanz, Magie brodelt in ihren Adern, bereit, ein letztes Mal entfesselt zu werden.

Gegenüber erhebt sich eine Gestalt in schwarzem Gewand. Hochgewachsen, ausgemergelt, das Gesicht halb verborgen unter einer Kapuze, deren Schatten wie lebendig wirken. Die Luft um ihn ist schwer, flimmert vor dunkler Energie – Malorath, der Gefallene, der Verderber von Licht. Der Hexer, der einst ein Bewahrer war und nun nur noch brennt vor Hunger nach Macht.

„Du kannst mich nicht töten, Aellindra!“ Seine Stimme ist wie geplatztes Eis, brüchig und scharf. „Nicht wirklich. Ich bin das, was wächst, wenn Ordnung schwächelt. Ich bin das Echo eurer eigenen Dunkelheit.“

Aellindra hebt den Stab, geformt aus dem Herzholz des Weltenbaums, durchzogen von Runen, die kein Mund mehr sprechen darf. Ihre Stimme ist brüchig, doch fest.

„Vielleicht nicht töten. Aber binden. Wegsperren. Und das wird reichen.“

Ein Riss öffnet sich im Kreis, Licht bricht hervor, aber es ist kein helles Licht – es ist das Licht uralter Magie, alt wie der erste Atem der Welt. Aellindra spricht den letzten Bann. Ihre Seele flackert, als sie sich mit dem Zauber verwebt. Sie opfert sich, um ihn fortzubringen.

Mit einem letzten, bestialischen Aufschrei wird Malorath zerrissen, seine Essenz eingekerkert zwischen Zeit und Raum – nicht tot, aber nicht mehr Teil dieser Welt.

Doch kurz bevor das Portal sich schließt, schreit er einen Fluch hinaus, der sich in den Wind frisst, in Steine und Blut, in die Zukunft selbst:

„Die Linie wird weiterleben. Ich spüre sie. Die Letzte wird kommen. Das Mädchen – sie wird geboren werden, aus deinem Blut. Und wenn sie es tut, werde ich wiederkehren. Ich werde sie finden, sie brechen, sie formen... zu meiner Waffe. Denn sie wird das Gefäß sein. Die Kammer aus Fleisch – das Artefakt, das nicht geschmiedet, sondern geboren wurde.“

Das Licht verglimmt. Der Wind verstummt. Und die Welt atmet auf – vorerst.

Jahrhunderte vergehen. Die Magie verblasst. Die Welt vergisst.

Doch im Verborgenen flüstert es. Schatten regen sich. Alte Siegel beben. Die Linie lebt. Und das Mädchen ist geboren. Elara.

Sie weiß es noch nicht, aber sie ist mehr als eine Hexe. In ihrem Körper schlummert ein uraltes Relikt – das Herz von Veylar – ein verlorenes Artefakt aus der Zeit vor den Zirkeln, in lebendiger Form neu geboren. Es ist der Schlüssel, durch den Malorath wiederkehren kann. Und er weiß es.

Er beobachtet. Wartet. Flüstert in Träumen. Und er wird nicht ruhen, bis Elara ihm gehört.

Maloraths Erwachen

Tief unter der Erde, dort wo keine Sonne je leuchtet, liegt ein Ort, den die Welt vergessen hat. Ein Kreis aus schwarzem Stein, von Moos und Knochen überwuchert, ruht inmitten eines alten Berges. Die Luft ist schwer, tot. Und doch beginnt sie zu beben.

Ein Riss zuckt über den Boden. Kein Erdbeben – etwas anderes. Etwas, das nie hätte erwachen dürfen.

Die Steine zittern. Die Runen auf dem Boden flackern auf, uralte Schutzzauber, jahrhundertelang verschlossen, beginnen zu reißen. Ein Schatten steigt empor. Kein Körper, nur Form, Rauch, Wille. Ein dunkler Hauch mit einer Stimme, die klingt wie rostende Ketten.

„Der Riss ist offen... das Band schwächer... Sie ist geboren.“

Der Schatten breitet sich aus wie Tinte im Wasser. Maloraths Geist ist unvollständig, aber bewusst. Seine Essenz existiert – zerschlagen, aber lebendig.

„Elara... Elara... So hat sie sie genannt...“ „Sie trägt das Herz von Veylar. Sie ist das Artefakt.“ „Und sie gehört mir.“

Er wütet gegen das Siegel, testet es, tastet nach der Schwäche. Und er findet sie – den Zweifel, den Schmerz, der in Elaras Herz wachsen wird. Darauf wird er warten. Geduldig.

Hasserfüllt.

Sicher.

„Ich werde dich finden, Kind des Lichts. Ich werde dich zu mir rufen.

Du wirst lieben, was du fürchtest. Und für mich brennen, wenn dein Licht verlöscht.“

Ein Riss mehr. Nur ein weiterer. Dann wird er gehen können.

Elaras Vision

Die Nacht ist still, und das Fenster ihres Zimmers steht offen. Der Mond wirft silbernes Licht auf den Boden, aber Elara sieht es nicht – sie schläft.

Zumindest glaubt sie das.

Ein Ziehen geht durch ihren Körper, tief und fremd. Ihr Atem wird schwer, ihr Geist löst sich. Und plötzlich steht sie auf einer Ebene, die nicht aus dieser Welt stammt.

Der Boden ist aus schwarzem Glas, rissig, doch nicht zerbrochen. Über ihr fließt ein Himmel aus roten Nebeln. Geräusche hallen – ein Flüstern, ein Knirschen, ein leises, bitteres Lachen. Sie ist allein.

Und doch nicht.

Ein Mann tritt aus den Schatten. Groß. Dunkel. Sein Gesicht ist undeutlich, in Bewegung, wie Rauch. Nur die Augen glühen – rot, wie Blut im Feuer.

„Du bist gekommen.“

Elara will sprechen, aber kein Ton verlässt ihre Lippen.

„Du trägst es, tief in dir. Du bist nicht nur Elara.

Du bist das Herz.

Das Herz von Veylar. Der Schlüssel. Das Gefäß.“

Er geht um sie herum, als prüfe er sie.

„Sie hat dich versteckt. In Namen, in Fleisch, in Zeit.

Aber ich finde, was mir gehört.“

Ein Blitz zuckt hinter ihm, rot und klaffend. Schemen greifen aus der Luft. Elara zittert. Die Welt um sie herum beginnt zu reißen, wie Pergament, das brennt.

„Du wirst mich erkennen, wenn du brennst. Und wenn du fällst – werde ich dich auffangen.“

Er reicht eine Hand nach ihr aus. Kalt, aber lockend. Macht fließt daraus. Und für einen winzigen Moment – nur einen – fühlt Elara sich seltsam verbunden.

Falsch.

Aber vertraut.

Da reißt sie die Augen auf.

Zurück in ihrem Bett, Schweiß auf der Stirn, Herzschlag wie Donner in der Brust.

Nyx, ihre Seelenkatze, sitzt auf der Bettkante. Die Augen weit, das Fell gesträubt.

„Du hast ihn gesehen“, flüstert Nyx. „Malorath.“

Elara sagt nichts. Aber sie weiß: Der Krieg, von dem sie nur gelesen hat, ist nicht vorbei.

Er fängt gerade erst an.

Kapitel 1

Ich wache auf, bevor der Wecker klingelt. Wie jeden Morgen.

Die Zahlen auf dem Display leuchten 6:27 Uhr, aber ich bleibe noch ein paar Minuten liegen, starre an die Decke meines kleinen Zimmers, das wie eine Mischung aus Flohmarkt und Bücherregal wirkt. Über meinem Bett hängen getrocknete Lavendelsträuße – mehr aus Gewohnheit als wegen des Geruchs – und das große Fenster lässt die ersten blassrosa Streifen des Sonnenaufgangs hinein. Der Himmel sieht heute müde aus. Fast so wie ich.

Ich lebe in Grauwald, einer Stadt, die so gewöhnlich ist, dass sie sich fast selbst vergisst. Die Straßen sind sauber, die Menschen höflich, das Leben vorhersehbar. Hier verändert sich nichts – außer vielleicht die Uhrzeit.

Im Flur höre ich das Knarren von der Diele. Mama ist schon wach. Ihre Schritte sind leicht, aber zielstrebig, wie immer, wenn sie zur Arbeit muss. Krankenschwester im Frühdienst – das bedeutet, dass sie um halb acht schon auf Station ist. Ich stehe auf, ziehe meine Jogginghose und das weite Shirt über, das ich fast jeden Morgen trage, und gehe in die Küche. Der Duft von Kaffee begrüßt mich. Beruhigend. Verlässlich.

„Guten Morgen, Liebling.“ Mamas Stimme klingt müde, aber warm. Ihre blonden Haare sind zu einem lockeren Knoten gebunden, und ihre Augen verraten, dass sie schlecht geschlafen hat. Wieder einmal. Ich nicke ihr zu und hole mir eine Tasse. Wir reden nicht viel am Morgen – das ist unsere stille Übereinkunft. Worte kommen später, wenn man wach ist. Oder überhaupt sprechen will.

Ich trinke meinen Kaffee am Fenster. Der Blick geht in den kleinen Garten hinter dem Haus. Dort wächst nichts Besonderes – etwas wilder Thymian, ein Rosenstrauch, den ich letztes Jahr gerettet habe, und ein alter Apfelbaum, der sich weigert, Früchte zu tragen. Aber manchmal, in seltenen Momenten, glaube ich, dass dieser Ort mehr sieht, als er zeigt.

Nach dem Frühstück packe ich meine Tasche. Ich arbeite nachmittags in einer kleinen Buchhandlung in der Altstadt, aber heute habe ich noch Unterricht in der Fachoberschule. Letztes Jahr vor dem Abschluss. Ein paar Kurse in Literatur, Sozialkunde und Biologie – nicht gerade spektakulär, aber ich mag es, Dinge zu verstehen. Bücher machen mehr Sinn als Menschen. Sie widersprechen einem nicht. Sie sind einfach da.

Auf dem Weg zur Schule höre ich Musik – Kopfhörer tief in die Ohren gesteckt, als wäre der Bass ein Schild gegen die Welt. Ich sehe die gleichen Gesichter, die gleichen Bewegungen. Der Typ mit dem Fahrrad, der immer zu spät kommt. Die Frau mit dem Dackel, die nie lächelt. Und der alte Mann mit dem Notizbuch, der an der Haltestelle sitzt, obwohl dort nie ein Bus kommt.

Niemand kennt meinen Namen hier – außer in der Schule, und auch dort nur flüchtig. Ich bin nicht unbeliebt. Ich bin einfach da. Wie ein Stuhl in der Ecke, auf den sich keiner setzt, aber den auch niemand wegräumt.

Im Unterricht gleiten die Stunden an mir vorbei wie Regen am Fenster. Ich antworte, wenn man mich fragt. Schreibe, wenn ich soll. Aber mit jedem Tag wächst in mir dieses Gefühl, dass etwas nicht stimmt – nicht falsch, nicht gefährlich, nur… verschoben. Als würde ich in einem Bild leben, das jemand leicht verrückt hat, sodass der Rahmen nicht mehr ganz passt.

In der Mittagspause sitze ich draußen auf der Mauer neben dem Fahrradständer. Mein Blick wandert über den Hof, aber ich sehe nichts. In meinem Schoß liegt ein Buch – „Mythen der europäischen Vorzeit“.

Ich habe es aus der Buchhandlung mitgenommen, um es einzusortieren, aber ich bin hängen geblieben. Besonders bei einem Kapitel über Hexenglauben im 17. Jahrhundert. Nicht, weil ich daran glaube – sondern weil manche Zeilen in mir etwas berühren, das ich nicht benennen kann.

„Hey Elara!“

Ich blinzele, sehe auf. Lea winkt mir zu, zwei belegte Brötchen in der Hand. Sie ist das, was man gemeinhin „freundlich laut“ nennt – chaotisch, offen, sehr lebendig.

Das genaue Gegenteil von mir. Trotzdem verstehen wir uns, irgendwie. Oder vielleicht gerade deshalb.

„Du träumst wieder“, sagt sie grinsend und setzt sich neben mich.

Ich zucke die Schultern. „Besser als zu reden.“

Sie lacht und nimmt einen Bissen. „Du solltest mal raus.

Kino oder so. Oder tanzen. Ist gut für die Seele.“

Ich lächle leicht. „Ich tanze nur im Kopf.“

„Dann hat dein Kopf die besseren Beats als meiner.“

Wir grinsen uns an.

Nach der Schule gehe ich zur Buchhandlung. „Wort & Wunder“ steht in schiefer, vergoldeter Schrift über dem Eingang. Drinnen riecht es nach Papier, Staub und ein wenig nach Zimt – dank einer vergessenen Duftkerze im Winterregal. Herr Steinhardt, der Besitzer, ist ein Mann mit grauem Bart und leiser Stimme. Er liest mehr, als er redet.

Deshalb verstehe ich mich gut mit ihm.

Ich sortiere Neuankömmlinge ein, schreibe Etiketten, beantworte seltene Kundenfragen. Die Stunden vergehen schnell. Bücher beruhigen mich. Sie stellen keine Fragen, die ich nicht beantworten kann.

Als ich abends nach Hause komme, liegt Mama schon auf dem Sofa, die Füße unter einer Decke, die Nachrichten leise im Hintergrund. Ich esse eine Suppe, die sie für mich stehen gelassen hat. Dann gehe ich in mein Zimmer.

Dort sitze ich wieder am Fenster. Draußen flimmert der Himmel über den Dächern, und der Apfelbaum wiegt sich leicht im Wind, obwohl es eigentlich windstill ist. Vielleicht bilde ich mir das nur ein. Vielleicht auch nicht.

Ich weiß nicht, warum ich jeden Abend das Gefühl habe, dass etwas wartet. Etwas Unsichtbares, das knapp außerhalb meiner Wahrnehmung liegt. Nicht bedrohlich.

Nur… wach. Wie ein schlafendes Tier, das langsam zu blinzeln beginnt.

Ich lege mich hin, das Buch über die alten Mythen auf dem Bauch.

Und bevor ich einschlafe, denke ich einen Satz, der sich anfühlt, als käme er nicht von mir:

„Nichts ist gewöhnlich. Es sieht nur so aus.“

Kapitel 2

Der nächste Tag verläuft exakt wie der vorherige und der danach. Nach der Schule arbeite ich in der Buchhandlung.

Eine Besonderheit hat dieser Tag jedoch. Ich habe mich mit Lea und Niko verabredet. Niko geht auch auf meine Schule, wir verstehen uns ganz gut. Er ist genau wie ich, etwas gefangen in seinem Alltag.

Ich verlasse die Buchhandlung gegen sechzehn Uhr. Die Sonne hängt noch über den Dächern, aber das Licht ist weich, nicht mehr dieses stechende Mittagsweiß. Grauwald wirkt in dieser Stunde fast freundlich – wie eine Stadt, die einen Moment lang vergessen hat, dass sie eigentlich nur Kulisse ist.

Am Marktplatz warte ich auf Lea und Niko. Wir treffen uns manchmal hier, wenn keiner von uns Lust auf zu Hause hat. Es gibt eine Eisdiele mit wackeligen Tischen, und daneben ein Brunnen, in dem im Sommer Kinder planschen, obwohl das eigentlich verboten ist.

Lea kommt als Erste. Wie immer. Sie trägt einen roten Hoodie, der zu groß für sie ist – wahrscheinlich wieder aus irgendeinem Second-Hand-Laden, den sie „magisch verwunschen“ nennt.

„Du bist pünktlich. Ich bin schockiert“, sagt sie grinsend.

„Ich bin immer pünktlich. Du bist immer früh.“

„Das ist Taktik. Dann wirken andere langsam.“ Sie zieht die Nase kraus. „Oder tiefenentspannt. Wie Niko. Wo steckt er?“

Kaum ausgesprochen, kommt er um die Ecke geschlendert, mit einem Schokomilchshake in der Hand, als hätte er einen Vertrag mit dem Sommer geschlossen.

Niko ist groß, schlaksig, ein bisschen verträumt, aber mit einem trockenen Humor, der genau dann trifft, wenn man nicht damit rechnet.

„Ich war noch im Supermarkt. Man muss vorbereitet sein, falls das Ende der Welt kommt.“

„Mit Milchshake?“

„Immerhin kein Klopapier“, meint er trocken und setzt sich auf die Brunnenkante.

Wir lachen, ohne dass es laut wird. Es ist das gute, einfache Lachen. Das, das nicht viel braucht.

Wir sitzen eine Weile nur so da. Lea wirft Kieselsteine ins Wasser, zählt dabei halblaut rückwärts. Niko redet über irgendeinen Podcast, den er gehört hat – irgendwas mit Verschwörungstheorien und Zeitreisen. Ich höre zu, aber nur halb. Mein Blick bleibt an den Blättern der Bäume hängen, die sich leicht im Wind bewegen.

„Du bist heute noch stiller als sonst“, sagt Niko irgendwann und sieht mich an. Nicht vorwurfsvoll, nur beobachtend.

Ich zucke mit den Schultern. „Müde, glaub ich.“

Lea schnaubt. „Müde ist dein Standardzustand. Vielleicht brauchst du ein Abenteuer.“

„Vielleicht brauch ich einfach Schlaf.“

„Langweilig“, sagt sie und lehnt sich zurück. „Ich wünschte, mal würde was richtig Absurdes passieren. So richtig. Ein Ufo. Ein Schatz im Keller. Irgendwas.“

„Ein Drache auf dem Marktplatz?“ fragt Niko.

„Nee, das ist zu groß. Ich mein eher so: Elara entdeckt, dass sie eine geheime Superkraft hat.“

Ich rolle die Augen. „Wenn ich eine hätte, würd ich sie für bessere Noten einsetzen. Oder dafür, Leute verschwinden zu lassen, die im Bus telefonieren.“

„Genial. Elaras stille Rachemagie.“

„Aber nur passiv-aggressiv“, fügt Niko hinzu.

„Klar. Ich bring niemanden um. Ich schick ihnen einfach zehn Jahre lang falsche Wettervorhersagen.“

Wir lachen wieder. Es ist leicht mit ihnen. Ich mag das.

Nicht, weil ich mich dann vergessen kann – sondern weil ich mich nicht erklären muss.

Später kaufen wir uns Pommes an der Bude am Parkeingang. Der Verkäufer kennt uns schon, sagt nichts, nickt nur. Ich mag diese stillen Routinen. Sie geben Struktur. Halt, vielleicht.

Wir sitzen auf der alten Steinmauer und essen. Die Sonne ist fast weg, das Licht hat diesen goldenen Ton, der alles ein bisschen weichzeichnet. Eine Gruppe Kinder spielt Fangen auf dem Rasen. Ein Hund bellt. Irgendwo übt jemand Gitarre, schief, aber mit Begeisterung.

„Stell dir vor“, sagt Lea plötzlich, „dieser Moment hier ist in zwanzig Jahren eine Erinnerung, die uns ganz warm macht. Einfach: der Tag, an dem nichts passiert ist.“

Ich sehe sie an. Ihr Blick ist offen, ehrlich.

„Vielleicht sind das ja die wichtigsten“, sage ich leise.

Sie nickt. „Ich glaub, du hast recht.“

Ich sage nichts mehr. In mir breitet sich eine stille Ruhe aus – ein Gefühl, das ich nicht greifen kann, aber auch nicht loslassen will. Es ist fast so, als würde dieser Moment in mir gespeichert, ohne dass ich ihn bewusst festhalte. Einfach: da.

Und unter allem, ganz tief, spüre ich wieder dieses vage Ziehen. Wie ein dünner Faden aus Licht, der irgendwohin führt, aber noch keine Richtung zeigt.

Am Abend ist es still im Haus. Mama ist schon wieder früh schlafen gegangen – Frühdienst morgen, wie fast immer. Ich räume mein Geschirr weg und gehe dann auf den Dachboden, um eine alte Decke zu suchen. Mein Zimmer ist nachts oft kühl, selbst im Sommer.

Die Tür zum Dachboden quietscht wie immer, als würde sie sich beschweren, dass jemand kommt. Ich schalte das Licht ein. Eine nackte Glühbirne taucht den Raum in fahles Gelb. Überall stehen Kisten, alte Möbel, ein abgedeckter Schaukelstuhl, der sicher seit Jahrzehnten niemanden mehr getragen hat.

Ich taste mich durch den Staub und das Halbdunkel, bis ich eine alte Truhe finde. Nicht die, in der die Decken sind – die kenne ich. Nein, diese steht etwas versteckt hinter einem Bücherstapel und ist mit einem verblichenen Tuch bedeckt. Komisch, dass ich sie noch nie beachtet habe.

Ich schiebe das Tuch zur Seite. Die Truhe ist aus dunklem Holz, mit feinen Verzierungen am Rand – Blumen oder vielleicht verschlungene Ranken. Es ist kein Schloss dran, nur ein einfacher Riegel, der sich ohne Widerstand öffnen lässt.

Drinnen liegt… nichts Weltbewegendes. Auf den ersten Blick.

Ein paar vergilbte Briefe, in Sütterlinschrift, die ich kaum entziffern kann. Ein Stapel schwarz-weißer Fotografien – streng dreinblickende Frauen in langen Kleidern, Kinder mit ernsten Augen. Und ganz unten, in ein Seidentuch gewickelt, ein kleiner, unscheinbarer Ring.

Er ist silbern, leicht angelaufen. Ein schlichter Bandring – nur dass auf seiner Innenseite etwas eingraviert ist.

Worte, die ich nicht sofort entziffern kann. Die Buchstaben wirken alt. Fremd. Fast… zu glatt für das Alter des Metalls.

Ich setze mich auf den Boden, den Rücken an die Kisten gelehnt, und betrachte ihn im Licht der Glühbirne. Etwas an dem Ring macht mich unruhig. Nicht auf eine bedrohliche Weise. Eher, als würde er wissen, dass ich ihn gefunden habe. Unsinnig, klar. Aber das Gefühl bleibt.

Ich stecke ihn ein, ohne recht zu wissen, warum.

Dann packe ich die Briefe und Bilder ordentlich zurück.

Vielleicht frage ich Mama morgen, wer die Frauen auf den Bildern sind. Vielleicht auch nicht. Sie redet nicht gern über Familie, die weiter zurückliegt als Oma.

Als ich wieder runtergehe, bleibt mein Blick an einem Foto im Flur hängen, das ich unzählige Male gesehen habe, ohne es wirklich zu sehen. Mama als Kind, etwa fünf oder sechs, steht neben einer alten Frau mit strengen Zügen und stechendem Blick. Kein Lächeln, kein Hauch von Zärtlichkeit. Ihre Hand liegt auf Mamas Schulter – fest, fast zu fest.

Ich blicke in die Augen dieser Frau, und etwas an ihrem Gesicht wirkt... vertraut. Nicht wie ein Spiegel. Eher wie ein Echo.

Das Bild trägt keine Beschriftung. Ich frage mich, wie sie hieß.

In meinem Zimmer angekommen, lege ich den Ring auf den Nachttisch. Nur fürs Erste. Dann lösche ich das Licht.

In der Dunkelheit spüre ich ihn.

Nicht sehe. Nicht höre. Nur: spüren.

Wie ein leiser Pulsschlag – nicht in meinem Finger, sondern im Raum.

Ich schlafe trotzdem ein. Müde genug.

Aber als ich in der Nacht aufwache, weil der Wind das Fenster klirren lässt, sehe ich im Dunkeln, dass der Ring schwach leuchtet.

Nur für den Bruchteil einer Sekunde.

Dann ist alles wieder still.

In der Nacht träume ich von Wasser.

Ich stehe in einem See, der so still ist, dass er wie Glas wirkt. Kein Wind, keine Bewegung, nicht einmal mein Atem scheint ihn zu stören. Über mir der Himmel – schwarz, mit Sternen, die sich drehen. Und doch ist da kein Geräusch. Keine Tiere. Keine Zeit.

Im Wasser spiegelt sich mein Gesicht. Aber es ist nicht mein Gesicht.

Es ist älter. Und es sieht mich an. Von unten.

Ich schreie, aber kein Laut kommt heraus.

Dann erwache ich. Keuchend. Der Raum ist dunkel, aber nicht still. Es knackt im Holz der Wände, draußen rauscht ein Wind, den es vorhin noch nicht gab.

Ich greife instinktiv zum Nachttisch – der Ring liegt da, kalt, aber nicht mehr leuchtend.

Doch auf meiner Handfläche, genau dort, wo er vorher gelegen hat, zeichnet sich ein feines Muster ab. Wie Schimmer, kaum sichtbar, aber da. Ein Kreis, fast wie eine Rune – und als ich blinzle, ist er weg.

Ich setze mich aufrecht hin, taste nach dem Lichtschalter.

Nichts passiert. Kein Klick, kein Aufleuchten. Die Lampe bleibt schwarz. Ich versuche es noch einmal. Wieder nichts.

Mein Handy liegt neben dem Bett. Ich drücke den Powerknopf. Auch tot.

Nicht leer. Nicht abgestürzt. Nur… stumm. Als hätte etwas den Strom aus der Welt gesogen.

Ich stehe auf, langsam, vorsichtig, und gehe zum Fenster.

Draußen: Dunkelheit. Tiefer als sonst. Keine Straßenlaternen, keine Lichter aus den Nachbarhäusern.

Nur das Rauschen des Windes, das inzwischen an echten Sturm erinnert.

Ein Stromausfall? Möglich. Aber das erklärt nicht, warum ich das Gefühl habe, als wäre der Raum in sich verdichtet.

Als würde etwas unter der Oberfläche pulsieren.

Ich drehe mich um – und dann sehe ich es.

Die Seiten des Buchs, das ich am Nachmittag noch gelesen habe – die über alten Hexenglauben – flattern leicht, obwohl kein Wind durchs Zimmer weht. Erst eine Seite. Dann mehrere. Sie schlagen sich auf, stocken, und bleiben offen – irgendwo in der Mitte.

Ich gehe langsam hin, das Herz laut in meiner Brust, nehme das Buch in die Hand. Die Seite zeigt einen Abschnitt über „magische Blutlinien“ und das Erwachen von Erbe durch Berührung eines Artefakts.

Das Wort Artefakt sticht mir in die Augen wie eine Nadel.

Ich sehe zum Ring.

Ich nehme ihn in die Hand. Für einen Moment denke ich, er ist einfach nur ein Ring. Metall. Alt. Kalt.

Dann spüre ich es.

Nicht Hitze. Nicht Kälte. Sondern: Präsenz.

Etwas in ihm öffnet sich. Kein Licht, kein Geräusch – aber mein ganzer Körper reagiert. Wie Gänsehaut von innen.

Ich bin nicht allein in mir.

Ein Bild blitzt auf – ein Flur mit hohen Fenstern, gewebte Teppiche, eine Hand, die eine Kerze trägt. Meine eigene? Nein. Und doch… vertraut.

Ich lasse den Ring fallen. Er trifft den Boden mit einem leisen, matten Kling. Kein Echo. Kein Nachklang. Und doch vibriert der Moment in mir weiter, als hätte mein Innerstes ein Seil angeschlagen, das nun leise nachzittert.

„Was passiert mit mir?“ flüstere ich.

Keine Antwort. Nur das Gefühl, dass sich etwas öffnet.

Nicht draußen. In mir.

Am nächsten Morgen ist das Licht wieder da.

Als wäre nichts gewesen.

Die Lampe funktioniert. Das Handy lädt. Die Welt rauscht in ihrem üblichen Ton weiter, und ich sollte mich wahrscheinlich einfach damit zufriedengeben. Vielleicht war es ein Traum. Ein Stromausfall. Übermüdung.

Aber ich spüre es noch.

Nicht als Schmerz, nicht als Bild – sondern als Wissen.

Wie wenn man ein Lied hört, das man nicht kennt, aber irgendwie mitsingen kann. Etwas in mir ist aufgewacht, und es wird nicht wieder schlafen.

Mama steht in der Küche, als ich runterkomme.

Sie rührt in ihrem Kaffee, obwohl sie den immer schwarz trinkt. Reine Geste.

„Morgen“, sage ich.

„Morgen“, erwidert sie, ohne aufzusehen.

Ich setze mich. Der Ring liegt in meiner Hosentasche, schwer wie ein Stein. Ich überlege, ob ich ihn einfach auf den Tisch legen soll. Plumps. Erklären Sie das mal, Mama.

Stattdessen taste ich mich langsam vor.

„Hast du eigentlich jemals von… komischen Träumen erzählt bekommen? Von Oma? Oder so?“

Sie friert ein. Ganz kurz. Nur ein Sekundenbruchteil.

Dann rührt sie weiter.

„Träume sind Träume. Was meinst du mit ‘komisch’?“

Ich zucke die Schultern. „Ich weiß nicht. Real. Als wäre da mehr dahinter.“

Sie sagt nichts. Der Löffel klirrt gegen die Tasse. Wieder und wieder.

Ich beuge mich leicht nach vorn.

„Und wer war die Frau auf dem alten Foto im Flur? Die neben dir, als du klein warst?“

Sie hält inne.

Dann stellt sie die Tasse sehr leise auf die Untertasse.

„Die? Das war deine Urgroßmutter.“

Ich warte. Da kommt nichts weiter.

„Und?“

Mama sieht mich an. Ihre Augen sind so grau wie der Morgennebel, der manchmal über dem Fluss hängt.

„Sie war eine… schwierige Frau. Sehr religiös. Streng.“

„Streng wie: du darfst kein Fernsehen? Oder streng wie:

du trägst eine Kerze und flüsterst alte Worte in dunklen Fluren?“

Der Satz ist raus, bevor ich ihn stoppen kann.

Stille. Kein Vogel draußen, kein Auto. Nur unser Atem.

„Was soll das heißen?“ Ihre Stimme ist leise. Keine Wut.

Noch nicht. Nur Vorsicht.

Ich nehme den Ring aus der Tasche und lege ihn auf den Tisch.

Sie sieht ihn. Ihre Haltung verändert sich nicht – aber etwas in ihrem Gesicht bricht.

„Woher hast du den?“

„Im Dachboden. In einer Truhe, ganz hinten. Neben alten Fotos.“

„Du hättest da nichts zu suchen.“

„Warum nicht? Es ist unser Haus. Oder war es Omas?

Oder ihrer?“

Sie schweigt.

Ich sehe sie an. Direkt. Ich bin nicht wütend. Noch nicht.

Aber ich habe ein Recht auf mehr als Schweigen.

„Gestern Nacht hat sich etwas verändert. In mir. Ich weiß nicht, was. Aber es hat mit diesem Ring zu tun. Und mit… mit mir. Und du weißt mehr, als du sagst.“

Sie schließt die Augen. Atmet langsam ein. Wieder aus.

„Du verstehst nicht, worauf du dich einlässt.“

„Dann erklär’s mir.“

Sie zögert. Und dann – endlich – setzt sie sich.

„Sie war keine normale Frau. Unsere Familie… kommt aus einer Linie, die älter ist als dieses Land. Frauen, die mehr fühlten als andere. Die Dinge… bewegen konnten.

Die die Sprache der Elemente kannten.“

Ich höre den ersten Teil noch – aber mein Herz beginnt zu hämmern.

Ich warte. Still. Ich will keine Unterbrechung riskieren.

„Meine Mutter hat das verborgen. Und ich… ich habe entschieden, es zu vergessen. Es endet mit mir, dachte ich. Aber anscheinend…“ – sie blickt auf den Ring – „… hat es dich gefunden.“

Ich kann kaum atmen.

„Warum hast du nie etwas gesagt?“

„Weil es einen Preis hat. Diese Gabe ist keine Gnade. Sie zieht Dinge an, Elara. Alte Dinge. Dunkle.“

Ich will wütend werden, aber stattdessen wird mir kalt.

„Ich hätte es trotzdem wissen wollen.“

„Ich weiß.“

Stille.

Ich nehme den Ring wieder in die Hand. Er ist warm.

Nicht unangenehm.

Aber lebendig.

„Was bedeutet die Gravur?“ frage ich.

Mama antwortet nicht sofort. Dann, sehr leise:

„Es heißt: Was im Blut beginnt, endet nur in Flammen.“

Ich sehe sie an.

Und begreife: Das ist kein Märchen. Kein Aberglaube.

Das ist mein Erbe.

Und ich habe gerade erst die Tür geöffnet.

Kapitel 3

Am Nachmittag sitze ich wieder auf meinem Bett, das Buch mit den alten Briefen und Fotografien vor mir ausgebreitet. Die Worte wirken plötzlich lebendig, als wollten sie sich in meine Gedanken schleichen, mich packen. Der Ring glänzt matt neben dem Stapel, als wäre er ein stiller Wächter.