Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

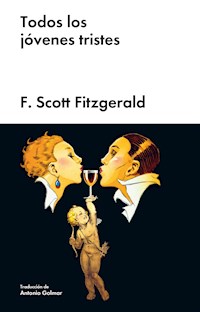

- Herausgeber: MALPASO

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

Libro formado por nueve relatos de intenso trasfondo autobiográfico, inmediatamente posterior a "El gran Gatsby". Al mundo dinámico de los jóvenes emprendedores que forman la clase de los nuevos ricos se opone el pequeño mundo antiguo de las grandes fortunas, de costumbres arraigadas y decadentes, de prejuicios y frivolidad. En el inevitable choque entre la fascinación por el pedigrí social y el trabajo productivo aparecen estos jóvenes tristes, estos niños ricos propensos a la fragilidad, los amores traicionados, el desequilibrio psíquico, el vacío existencial. La carga generacional y emocional de todos los jóvenes rendidos, vencidos. Bellos e inútiles, se dejan llevar hacia una tristeza sin salida. El texto, a modo de prólogo, "Cómo vivir con 36.000$ al año", nos introduce en el mundo privado de las dificultades económicas de los Fitzgerald; muy similar al de los personajes de estas encantadoras, cómicas y clarividentes historias.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 348

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

TODOS LOS JóVENES TRISTES

Francis Scott Fitzgerald

TODOS LOS JóVENES TRISTES

traducción de Antonio Golmar

Título original: All the Sad Young Men (1926)

© Malpaso Holdings, S. L., 2021

C/ Diputació, 327, principal 1.ª

08009 Barcelona

www.malpasoycia.com

© de la traducción: Antonio Golmar Gallego

ISBN: 978-84-18236-93-8

Diseño de interiores: Sergi Gòdia

Maquetación: Joan Edo

Imagen de cubierta: René Vincent

Bajo las sanciones establecidas por las leyes, quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización por escrito de los titulares del copyright, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento mecánico o electrónico, actual o futuro (incluyendolas fotocopias y la difusión a través de Internet), y la distribución de ejemplares de esta edición mediante alquiler o préstamo, salvo en las excepciones que determine la ley.

A modo de prefacio

Como brillante introducción a los nueve cuentos que forman Todos los jóvenes tristes, hemos incluido este artículo del propio Fitzgerald. Este texto se publicó en The Saturday Evening Post en abril de 1924. Lo redactó entre noviembre de 1923 y abril de 1924. En esos seis meses Fitzgerald escribió once cuentos y ganó algo más de 17.000 $, destinados a saldar las deudas acumuladas durante el año anterior, especialmente durante la producción de la obra teatral The Vegetable. La divertida historia de las tribulaciones económicas de la familia Fitzgerald aparece retratada, con añadidos de ficción, en varios de los cuentos de Todos los jóvenes tristes, especialmente en «Las cuarenta cabezadas de Gretchen».

Cómo vivir con 36.000$ al año

–Deberías empezar a ahorrar –me aseguró el otro día El Joven con Futuro–. Si te crees que es sensato gastar todos tus ingresos, algún día te verás en el hospicio.

Me aburría, pero sabía que me lo iba a contar de todos modos, así que le pregunté qué tenía que hacer.

–Es muy sencillo –me respondió con impaciencia–; solo tienes que contratar un fideicomiso del que no puedas retirar efectivo.

Ya había oído aquello antes. Es el sistema número 999. Probé el sistema número 1 al comienzo de mi carrera literaria, hace cuatro años. Un mes antes de casarme, fui a un corredor y le pedí consejo sobre cómo invertir algo de dinero.

–Son solo mil dólares –admití–, pero tengo la sensación de que debería empezar a ahorrar ahora mismo.

Él lo estudió.

–No te interesan los bonos Liberty –dijo–. Son demasiado fáciles de canjear por efectivo. Necesitas una buena inversión, sólida y conservadora, pero que también te permita canjearla en cinco minutos.

Finalmente seleccionó unos bonos que me garantizaban el 7% y no cotizaban en el mercado. Entregué mis mil dólares, y ahí empezó mi carrera de inversor. El mismo día en que terminó.

La reliquia invendible

Mi esposa y yo nos casamos en Nueva York en la primavera de 1920, cuando el coste de la vida era el más alto que se recuerda en la memoria del hombre. A la luz de los acontecimientos posteriores, parece lógico que nuestra carrera comenzara en aquel preciso momento. Acababa de recibir un cuantioso cheque del cine y hasta me permitía ser condescendiente con los millonarios que se movían por la Quinta Avenida en sus limusinas porque mis ingresos se iban duplicando cada mes. Tal cual. Venía sucediendo desde hacía varios meses –solo había ganado treinta y cinco dólares el mes de agosto anterior y en abril ya ganaba tres mil– y parecía que aquello iba a ser para siempre. A finales del año debía llegar al medio millón. Por supuesto, en semejante situación economizar parecía una pérdida de tiempo. Así que nos fuimos a vivir al hotel más caro de Nueva York, con la intención de esperar allí hasta que se acumulara bastante dinero para viajar al extranjero. Por abreviar, cuando ya llevábamos tres meses casados, descubrí un día, horrorizado, que no tenía un dólar en el mundo, y que la factura semanal de doscientos dólares del hotel vencía al día siguiente. Recuerdo mis sentimientos encontrados al salir del banco después de escuchar la noticia.

–¿Qué pasa? –me preguntó mi esposa con ansiedad cuando me reuní con ella en la acera–. Pareces deprimido.

–No estoy deprimido –respondí despreocupadamente–. Estoy sorprendido. No tenemos dinero.

–No tenemos dinero –repitió con calma, y comenzamos a caminar por la avenida en una especie de trance.

–Bueno, vámonos al cine –sugirió tan campante.

Todo parecía tan natural que no estaba en absoluto abatido.

El cajero ni siquiera me había fruncido el ceño.

–¿Cuánto dinero tengo? –le dije al entrar. Lo comprobó en un voluminoso libro.

–Nada –me respondió.

Eso fue todo. No hubo palabras duras ni reacciones chocantes. Yo sabía que no había nada de qué preocuparse. Era un autor de éxito, y cuando los autores de éxito se quedaban sin dinero, todo lo que tenían que hacer era firmar cheques. No era pobre, no podían engañarme. La pobreza significaba estar deprimido, vivir en un cuartucho de las afueras y comer en el bar de la esquina, mientras que yo… vaya, ¡era imposible que yo fuera pobre! ¡Si vivía en el mejor hotel de Nueva York!

Mi primer paso fue tratar de vender mi única posesión, mi bono de 1.000 $. Fue la primera de otras muchas ocasiones en que hice el intento; en todas las crisis financieras lo desentierro y voy con él al banco, porque siempre supongo que si no ha dejado de devengar los intereses correspondientes, por fin habrá asumido un valor tangible. Pero como nunca he podido venderlo, gradualmente ha adquirido el carácter sagrado de una reliquia familiar. Mi esposa siempre se refiere a él como «tu bono». ¡Una vez me lo devolvieron en las oficinas de Subway después de que me lo dejara sin darme cuenta en el asiento de un coche!

Esta crisis concreta se resolvió a la mañana siguiente cuando descubrí que los editores a veces adelantan las regalías, así que acudí inmediatamente al mío. La única lección que aprendí fue que mi dinero casi siempre aparece desde alguna parte en momentos de necesidad y que, en el peor de los casos, siempre puedes pedir prestado, una lección que haría que Benjamin Franklin se revolviera en su tumba.

Durante los tres primeros años de nuestro matrimonio, nuestros ingresos promediaron algo más de 20.000 $ anuales. Nos permitimos todos los lujos como unos críos, incluso un viaje a Europa, y siempre el dinero parecía llegarnos con total fluidez y con cada vez menos esfuerzo, hasta que nos dimos cuenta de que con tan solo algo de margen entre lo que entraba y lo que salía, podíamos comenzar a ahorrar.

Planes

Dejamos el Medio Oeste y nos mudamos al Este, a una ciudad a unos doce kilómetros de Nueva York, donde alquilamos una casa por 300 $ al mes. Contratamos a una niñera por 90 $ al mes; a un hombre y a su esposa (que hacían las funciones de mayordomo, chófer, jardinero, cocinero, asistenta y camarera) por 160 $ al mes, y a una lavandera, que venía dos veces por semana, por 36 $ al mes. Nos dijimos que ese año de 1923 sería nuestro año de redención. Íbamos a ganar 24.000 $ y vivir con 18.000 $, lo que nos dejaría un excedente de 6.600 $ con el que comprar seguridad y protección para nuestra vejez. Por fin íbamos a hacerlo mejor.

Pero como todo el mundo sabe, cuando se quiere hacerlo mejor, primero hay que comprar un libro y estampar el nombre de uno en mayúsculas en la portada. Así que mi esposa compró un libro, y cada factura que llegaba a casa se anotaba cuidadosamente en él, de manera que pudiéramos controlar los gastos de mantenimiento y reducirlos a casi nada, o cuando menos a 1.500 $ mensuales. Pero resulta que habíamos calculado sin tener en cuenta dónde vivíamos: una de esas pequeñas urbes que han proliferado alrededor de Nueva York y que se han construido ex profeso para aquellos que han ganado dinero de repente pero nunca antes lo habían tenido.

Mi esposa y yo somos, por supuesto, miembros de esa nueva clase. Es decir, hace cinco años no teníamos nada de dinero, y lo que ahora desechamos nos hubiera parecido entonces un bien inestimable. A veces he sospechado que somos los únicos nuevos ricos de Estados Unidos, que de hecho somos la pareja tipo a la que van dirigidos todos los artículos destinados a los nuevos ricos.

Ahora bien, cuando se dice «nuevo rico», todos imaginamos a un hombre corpulento y de mediana edad que suele quitarse el cuello en las cenas formales y siempre tiene problemas con su ambiciosa esposa y sus amigos titulados. Como miembro de la clase de los nuevos ricos, les aseguro que esta imagen es completamente difamatoria. Yo mismo, por ejemplo, soy un joven de veintisiete años, afable y ligeramente gastado, y la corpulencia que pueda haber desarrollado es por el momento un asunto estrictamente confidencial entre mi sastre y yo. Una vez cenamos con un noble genuino, pero ambos estábamos demasiado asustados como para quitarnos el cuello o incluso como para pedir carne en conserva y repollo. Sin embargo, vivimos en una ciudad diseñada para mantener el dinero en circulación.

Cuando llegamos aquí hace un año, había, en total, siete comerciantes dedicados al suministro de alimentos: tres tenderos, tres carniceros y un pescadero. Pero cuando se corrió la voz en los círculos del abastecimiento de alimentos de que la ciudad se estaba llenando de nuevos ricos, a la misma velocidad en que se construían las casas cayó una brutal avalancha de carniceros, tenderos, pescaderos y charcuteros. A diario llegaban trenes cargados. Llevaban carteles y mapas en la mano para demarcar su espacio y esparcir aserrín sobre él. Fue como la fiebre del oro del 49 o la gran bonanza de los 70. Las ciudades más antiguas y más grandes quedaron despojadas de sus tiendas. En el transcurso de un año, dieciocho comerciantes de alimentos se habían instalado en nuestra calle principal y se les podía ver a diario esperando ante sus puertas con sonrisas seductoras y falsas. Saturados durante mucho tiempo por los siete proveedores de alimentos que teníamos, todos, naturalmente, nos apresuramos hacia los nuevos tenderos, quienes nos hicieron saber mediante grandes carteles numéricos en sus escaparates que prácticamente tenían la intención de regalarnos el género. Pero cuando quedamos atrapados, los precios comenzaron a subir de manera alarmante, hasta que todos corrimos como ratones asustados de un tendero nuevo a otro buscando solo justicia, y buscándola en vano.

Grandes expectativas

Lo que había sucedido, por supuesto, era que había demasiados proveedores de alimentos para la población. Era del todo imposible para dieciocho de ellos subsistir en la ciudad y al mismo tiempo cobrar precios moderados. Así que todos estaban esperando que los otros se rindieran y se fueran; mientras tanto, la única forma en que los demás podían cumplir con sus préstamos del banco era vendiendo su género dos o tres veces por encima de los precios de la ciudad, a doce kilómetros de distancia. Y así fue como nuestra población se convirtió en la más cara del mundo. Últimamente se pueden leer artículos de revistas en los que la gente se une y monta tiendas comunitarias, pero ninguno de nosotros consideraría dar ese paso. Nos haría la vida imposible con nuestros vecinos, quienes sospecharían que estamos demasiado preocupados por nuestro dinero. Cuando le sugerí un día a una mujer adinerada de la localidad –cuyo esposo, por cierto, tiene fama por haberse enriquecido vendiendo líquidos ilegales– que me planteaba abrir una tienda comunitaria, la «F. Scott Fitzgerald, Fresh Meats», quedó horrorizada. La idea fue desestimada.

Pero a pesar de los gastos comenzamos el año con grandes esperanzas. Íbamos a estrenar mi primera obra de teatro en otoño, y aunque vivir en el Este nos imponía gastos de algo más de 1.500 $ al mes, la obra fácilmente compensaría la diferencia. Conocíamos las sumas colosales que se ganaban con las regalías de las obras de teatro y, solo para estar seguros, preguntamos a varios dramaturgos cuál era el tope que se podía ganar en un año. No fui en absoluto irreflexivo. Calculé una suma entre el máximo y el mínimo, y la anoté como lo que podíamos calcular como ganancias. Creo que mis cifras ascendieron a unos 100.000 $.

Fue un año agradable; siempre teníamos en perspectiva el delicioso evento de la obra. Si la obra tenía éxito, podríamos comprar una casa, y ahorrar dinero sería tan fácil que podríamos hacerlo con los ojos vendados y las dos manos atadas a la espalda.

Como en una feliz anticipación, nos llegó una pequeña ganancia inesperada en marzo de una fuente insospechada, una imagen en movimiento hacia el futuro, y casi por primera vez en nuestras vidas tuvimos el suficiente superávit para comprar algunos bonos. Por supuesto que teníamos «mi» bono, y cada seis meses recortaba el cuponcito y lo cobraba, pero estábamos tan acostumbrados que nunca lo contabilizamos como dinero. Era simplemente un recordatorio de que no debíamos inmovilizar nunca el dinero en efectivo donde no pudiéramos recuperarlo en momentos de necesidad. No, lo que teníamos que comprar eran bonos Liberty y compramos cuatro. Fue un negocio muy emocionante. Bajé a una habitación brillante e impresionante en el sótano, y bajo la vigilancia de un guardia deposité mis 4.000 $ en bonos Liberty, junto con «mi» bono, en una cajita de hojalata de la que solo yo tenía la llave.

Menos efectivo

Salí del banco sintiéndome decididamente sólido. Por fin había acumulado un capital. O quizá no lo había acumulado, pero en todo caso estaba allí, y si hubiera muerto al día siguiente, le habría dejado a mi esposa 212 $ al año de por vida, o mientras ella quisiera vivir con esa cantidad. «Esto –me dije con cierta satisfacción– es lo que se dice proveer para la esposa y los hijos. Ahora todo lo que tengo que hacer es depositar los 100.000 $ de mi obra y luego controlar los gastos corrientes».

¿Y si gastáramos unos cientos más de vez en cuando? ¿Qué pasaría si nuestras facturas de comestibles aumentaran misteriosamente de los 85 $ a los 165 $ al mes, dependiendo de cuánto nos arrimáramos a la cocina? ¿No tenía bonos en el banco? Era simplemente mezquino tratar de mantenernos por debajo de los 1.500 $ al mes tal como nos iban las cosas. Íbamos a ahorrar a una escala que haría que las pequeñas economías parecieran contar por centavos.

Los cupones de «mi» bono siempre se envían a una oficina en el bajo Broadway. Nunca tuve la oportunidad de averiguar a dónde se envían los cupones de los bonos Liberty porque no tuve el placer de recortar ninguno.

Lamentablemente, me vi obligado a deshacerme de dos de ellos solo un mes después de guardarlos en la caja de seguridad. Verán, había comenzado una nueva novela y se me ocurrió que, a fin de cuentas, sería mucho mejor negocio seguir con la novela y vivir de los bonos Liberty mientras la escribía. Por desgracia, la novela corría despacio, mientras que los bonos Liberty descendían a un ritmo alarmante. La novela quedaba parada cada vez que sonaba en casa cualquier cosa por encima de un susurro, mientras que a los bonos Liberty no los paraba nadie.

Y el verano también pasó. Fue un verano tan delicioso que se convirtió en un hábito para muchos neoyorquinos cansados del mundo pasar sus fines de semana en la casa de los Fitzgerald en el campo. Casi al final de un agosto de insidioso bochorno, me di cuenta con sorpresa de que solo había concluido tres capítulos de mi novela y en la cajita fuerte de hojalata solo quedaba «mi» bono. Allí estaba, pagando su propio almacenaje y unos cuantos dólares más. Pero no importaba; en poco tiempo la caja estaría repleta de ahorros. Tendría que alquilar otra caja doble contigua.

Pero la obra iba a ensayarse en dos meses. Para superar el impasse, tenía dos caminos posibles: podía sentarme y escribir algunos cuentos o podía continuar trabajando en la novela y pedir prestado el dinero para vivir. Aletargado por la sensación de seguridad de nuestras optimistas anticipaciones, me decidí por el segundo camino y mis editores me prestaron lo suficiente para pagar nuestras facturas hasta la noche de la inauguración.

Así que volví a mi novela y los meses y el dinero se desvanecieron, pero una mañana de octubre me senté en el frío interior de un teatro de Nueva York y escuché al elenco de actores leer el primer acto de mi obra. Fue magnífico; mi estimación había sido demasiado baja. Casi podía oír a la gente peleando por sus asientos y a las voces fantasmales de los magnates del cine mientras se disputaban los derechos de las películas. La novela quedó aparcada. Mis días los pasaba en el teatro y mis noches revisando y mejorando los dos o tres puntillos débiles de lo que iba a ser el éxito del año.

Se acercaba el momento y la vida se convirtió en un sinvivir. Llegaron las facturas de noviembre, se revisaron y se perforaron para el archivador de facturas de la estantería. Había preguntas más importantes en el aire. Llegó la carta del disgustado editor. Me recordaba que solo había escrito dos cuentos en todo el año. Pero ¿qué importaba eso? Porque lo importante era que nuestro segundo actor había fallado la entonación en la línea de salida del primer acto.

La obra se inauguró en Atlantic City en noviembre. Fue un pinchazo colosal. Los espectadores dejaban sus asientos y se iban, el público agitaba sus programas y comentaba a voces o en susurros cansinos e impacientes. Después del segundo acto, quería parar el espectáculo y decir que todo había sido un error, pero los actores siguieron luchando heroicamente.

Hubo una semana infructuosa de parches y revisiones, pero luego nos dimos por vencidos y volvimos a casa. Para mi profundo asombro, el año, el gran año, casi había terminado. Tenía una deuda de 5.000 $ y solo se me ocurría contactar con un asilo de confianza donde pudiéramos alquilar una habitación y un baño por nada a la semana. Pero al menos nadie pudo arrebatarnos una satisfacción. Habíamos gastado 36.000 $ y habíamos comprado durante un año el derecho a pertenecer a la nueva clase, los nuevos ricos. ¿En qué otra cosa mejor se puede invertir el dinero?

A cuenta del inventario

El primer paso, por supuesto, fue sacar «mi» bono, llevarlo al banco y ofrecerlo a la venta. Un anciano muy agradable, sentado a una mesa brillante, se mostró firme en cuanto a su valor como garantía, pero me aseguró que si me quedaba en descubierto me llamaría por teléfono para darme la oportunidad de cumplir. No, nunca iba a almorzar con depositantes. Me dijo que consideraba a los escritores como una tipología de vagabundos, y me aseguró que todo el banco estaba blindado contra los ladrones, desde el sótano hasta el techo.

Demasiado desanimado hasta para volver a poner el bono en la ahora boqueante caja de depósito, lo metí apenado en mi bolsillo y me fui a casa. No había salida posible, tenía que trabajar. Había agotado mis recursos y no había elección. En el tren hice una lista de todas nuestras posesiones, con las que, si llegaba el momento, posiblemente podríamos conseguir dinero. He aquí la lista:

1 Estufa de aceite, averiada.

9 Lámparas eléctricas, variadas.

2 librerías con sus libros correspondientes.

1 Humidificador de cigarrillos, fabricado por un preso.

2 Retratos coloreados a lápiz, enmarcados, de mi esposa y yo.

1 Automóvil de precio medio, modelo 1921.

1 Bono, valor nominal 1.000 $; valor real, desconocido.

–Reduzcamos los gastos de inmediato –me dijo mi esposa cuando llegué a casa–. Hay una nueva tienda de comestibles en la ciudad donde pagas en efectivo y todo cuesta la mitad. Puedo coger el coche todas las mañanas y...

–¡Dinero en efectivo! –me eché a reír–. ¡Dinero en efectivo!

Lo único que nos era imposible hacer ya era pagar en efectivo. Era demasiado tarde para pagar en efectivo. No teníamos dinero en efectivo para pagar. ¡Si tendríamos que arrodillarnos ante el carnicero y el tendero en agradecimiento por vendernos a cuenta! En ese momento me quedó claro un hecho económico fundamental: la rareza del efectivo, la libertad de elección que permite el efectivo.

–Bueno –comentó pensativa–, es una lástima. Pero al menos podemos renunciar al servicio. Conseguiremos que un japonés se encargue de las tareas domésticas generales y yo seré la niñera durante un tiempo hasta que nos pongas a salvo.

–¿Despedirlos? –le solté con incredulidad–. ¡Pero si no podemos despedirlos! Tendríamos que pagarles dos semanas a cada uno. Sacarlos de casa nos costaría 125 $, ¡en efectivo! Además, nos conviene mantener al mayordomo; si tenemos otro gran éxito, podemos enviarlo a Nueva York para guardarnos sitio en la cola de la beneficiencia.

–Bueno, entonces ¿cómo podemos economizar?

–No podemos. Somos demasiado pobres para economizar. Economizar es un lujo. Podríamos haber economizado el verano pasado, pero ahora nuestra única salvación está en la extravagancia.

–¿Qué te parece una casa más pequeña?

–¡Imposible! Mudarse es lo más caro del mundo; y además, no pude trabajar durante el follón de la mudanza. No –continué–, tendré que salir de esta de la única manera que sé: ganando más dinero. Luego, cuando tengamos algo en el banco, podremos decidir qué hacer.

Sobre nuestro garaje hay una gran habitación vacía a la que me retiré con lápiz, papel y la estufa de aceite, y de la que emergí a las cinco en punto de la tarde siguiente con una historia de 7.000 palabras. Eso ya era algo; pagaría el alquiler y las facturas vencidas del mes anterior. Se necesitaron doce horas al día durante cinco semanas para pasar de la pobreza extrema a la clase media, pero en ese tiempo habíamos pagado nuestras deudas y acabado con la preocupación inmediata.

Pero estaba lejos de quedarme satisfecho con todo el asunto. Un joven puede trabajar a una velocidad excesiva sin efectos nocivos, pero, lamentablemente, la juventud no es una condición permanente en la vida.

Quería averiguar adónde se habían ido los 36.000 $. Con eso no eres muy rico, no eres un rico de yates y Palm Beach, pero me parece que debería comprar una casa espaciosa llena de muebles, un viaje a Europa una vez al año y, además, uno o dos bonos.

Pero nuestros 36.000 $ no habían comprado nada en absoluto.

Así que desenterré mis libros de contabilidad y mi esposa desenterró el registro completo del hogar del año 1923, y calculamos el promedio mensual. Aquí va:

GASTOS DEL HOGARProrrateados por mes

Impuesto sobre la renta 198.00$

Comida 202.00$

Alquiler 300.00$

Carbón, madera, hielo, gas, luz, teléfono y agua 114.50$

Servicio 295.00$

Palos de golf 105.50$

Ropa - tres personas 158,00$

Médico y dentista 42.50$

Alcohol y cigarrillos 32.50$

Automóvil 25.00$

Libros 14.50$

Restantes gastos del hogar 112.50$

Total 1.600.00$

–Bueno, no está mal –dijimos al acabar–. Algunos de los artículos son bastante elevados, especialmente la comida y los sirvientes. Pero casi todo está contabilizado, y solo suma algo más de la mitad de nuestros ingresos.

Luego calculamos los gastos mensuales promedio que podrían incluirse como «placer».

Facturas de hotel: pasar la noche o pagar las comidas en Nueva York 51.00$

Viajes: solo dos, pero prorrateados por mes 43.00$

Entradas de teatro 55.00$

Barbero y peluquero 25.00$

Caridad y préstamos 15.00$

Taxis 15.00$

Juegos de azar: ítem oscuro cubre el bridge, dados y apuestas 33.00$

Fiestas en restaurantes 70.00$

Esparcimiento 70.00$

Varios 23.00$

Total 400.00$

Algunos de estos ítems eran bastante elevados. Le parecerán más altos a un californiano que a un neoyorquino. 55 $ por entradas de teatro corresponden a entre tres y cinco espectáculos al mes, según el tipo de espectáculo y el tiempo que lleve en cartel. El fútbol también está incluido, así como los asientos en el ring para el combate Dempsey-Firpo. En cuanto al ítem «fiestas en restaurantes», 70 $ tal vez darían para tres parejas en un popular cabaret después del teatro, pero eso sería meternos en camisa de once varas.

Sumamos los ítems marcados como «placer» a los marcados como «gastos del hogar» y obtuvimos un total mensual.

–Bien –dije–. Solo son 2.000 $. Ahora al menos sabremos de dónde reducir, porque sabemos a dónde va.

Ella frunció el ceño; luego, una expresión de pasmo y asombro se instaló en su rostro.

–¿Qué pasa? –le exigí–. ¿No te parece bien? ¿Hay algo mal en alguna parte?

–No son las partes –dijo asombrada–, es el todo. Esto solo suma 2.000 $ al mes.

Yo no daba crédito, pero ella asintió.

–Pero oye –protesté–, mis extractos bancarios indican que hemos gastado 3.000 $ al mes. ¿Quiere esto decir que todos los meses perdemos 1.000 $?

–Esto solo suma 2.000 $ –insistió–, así que seguro que los hemos perdido.

–Dame el lápiz.

Durante una hora trabajé en las cuentas en silencio, pero fue en vano.

–¡Vaya, esto es imposible! –reiteré–. La gente no pierde 12.000 $ en un año. Eso es simplemente que falta algo.

Sonó el timbre de la puerta y me acerqué para contestar, todavía aturdido por aquel asunto. Eran los Bankland, los vecinos de enfrente.

–¡Demonios! –les solté–. ¡Acabamos de perder 12.000 $!

Bankland retrocedió asustado.

–¿Ladrones? –me preguntó.

–Fantasmas –le respondió mi esposa.

La señora Bankland miró con nerviosismo a su alrededor.

–¿De verdad?

Le explicamos la situación, el asunto del misterioso tercio de nuestros ingresos que se había desvanecido en el aire.

–Bueno –dijo la señora Bankland–, nosotros lo hemos resuelto haciendo un presupuesto.

–Tenemos un presupuesto –coincidió Bankland– y nos ceñimos estrictamente a él. Aunque el cielo se desplome, no repasamos ninguna partida de ese presupuesto. Esa es la única forma de vivir con sensatez y ahorrar dinero.

–Pues eso es lo que tenemos que hacer –coincidí.

La señora Bankland asintió con entusiasmo.

–Es un plan maravilloso –continuó–. Apartamos todos los meses en un depósito, y todo lo que ahorro me queda para hacer lo que quiera.

Me di cuenta de que mi esposa estaba visiblemente emocionada.

–Eso es lo que quiero hacer –estalló de repente–. Haz un presupuesto. Todo el mundo con dos dedos de frente debería hacerlo.

–Compadezco a cualquiera que no emplee ese sistema –dijo Bankland solemnemente–. Imagina el ahorro, el dinero extra que mi mujer tendrá para ropa.

–¿Cuánto has ahorrado hasta ahora? –preguntó mi esposa con entusiasmo a la señora Bankland.

–¿Hasta ahora? –repitió la Sra. Bankland–. ¡Ah, no!, todavía no ha habido tiempo. Verás, empezamos con el sistema precisamente ayer.

–¡Ayer! –exclamamos.

–Ayer mismo –asintió Bankland abatido–. Pero ojalá el cielo me lo hubiera enviado hace un año. He estado trabajando en nuestras cuentas toda la semana, y sabes, Fitzgerald, cada mes tengo 2.000 $ de los que no puedo dar cuenta ni para salvar mi alma.

Dirección: Easy Street*1

Nuestros problemas financieros han terminado. Hemos abandonado para siempre a los nuevos ricos y adoptado el sistema presupuestario. Es sencillo y sensato, y puedo explicártelo en pocas palabras. Considera tus ingresos como un pastel enorme, todo cortado en porciones, y que cada porción representa un tipo de gasto. Alguien lo ha trabajado todo para saber qué parte de tus ingresos se puede gastar en cada segmento. Incluso hay una porción por fundar universidades, si eso es lo tuyo.

Por ejemplo, la cantidad que se gasta en el teatro debe ser la mitad de la factura de la farmacia. Esto nos permitirá ver una obra cada cinco meses y medio, o dos veces y media al año.

Nuestra asignación para periódicos debería ser solo una cuarta parte de lo que gastamos en la superación personal, por lo que estamos considerando si adquirir el periódico dominical una vez al mes o suscribirnos a un almanaque.

Según el presupuesto, solo nos podemos permitir tres cuartas partes de un criado, por lo que estamos buscando un cocinero cojo que pueda venir seis días a la semana. Y parece que el autor del libro del presupuesto vive en una ciudad donde todavía puedes ir al cine por cinco centavos y afeitarte por diez. Eso sí, vamos a renunciar al gasto llamado «Misiones extranjeras, etc.» y aplicarlo a la vida criminal. En general, aparte del hecho de que no se contemple una porción para «pérdidas», parece un libro muy completo y, según dicen, al final, si volviéramos a ganar 36.000 $ este año, lo más probable es que ahorráramos al menos 35.000.

–Pero no podemos tocar nada de esos primeros 35.000 –me quejé en casa–. Si tuviéramos algo que contar, no me sentiría tan absurdo.

Mi esposa se lo pensó un buen rato.

–Lo único que puedes hacer –dijo finalmente– es escribir un artículo y titularlo «Cómo vivir con 36.000 $ al año».

–¡Qué sugerencia tan tonta! –le respondí con frialdad.

todos los jóvenes tristes

El joven rico

Publicado en la revista Red Book en 1926

1

Empieza a tratar a cualquiera y en menos que canta un gallo habrás formado un estereotipo; empieza con un estereotipo y tendrás… nada. Esto es así porque todos somos bichos raros, más aún si vamos más allá de nuestros rostros y nuestras voces, más de lo que nadie podría imaginar o de lo que nosotros mismos sabemos. Cuando oigo a un hombre proclamar que es «un tipo normal, honrado y leal», mi única certeza es que posee una anormalidad concreta, funesta quizá, que ha decidido disimular. Así pues, cuando afirma que es normal, honrado y leal, no hace más que incidir en su encubrimiento.

No existen patrones ni colectivos. Existe un joven rico y esta es su historia, que no la de sus semejantes. He pasado toda la vida entre ellos, pero este ha sido mi amigo. Además, si escribiera acerca de sus semejantes debería comenzar arremetiendo contra todas las mentiras, tanto las que los pobres han dicho sobre los ricos como las que los ricos han dicho sobre sí mismos. Han levantado un entramado tan disparatado que cuando comenzamos un libro sobre ricos, un algo instintivo nos dispone para la irrealidad. Incluso los cronistas de la actualidad íntegros e inteligentes han convertido el país de los ricos en algo tan irreal como un país de hadas.

Permitidme que os hable de los muy ricos. No se parecen ni a vosotros ni a mí. Poseen y disfrutan tempranamente y eso les influye, pues los torna blandos cuando nosotros somos duros, y cínicos cuando nosotros somos de fiar, algo harto difícil de entender a menos que hayas nacido rico.

Me vais a permitir hablaros acerca de los más ricos. En lo más hondo de sus corazones piensan que son superiores, pues los demás tuvimos que descubrir por nuestra cuenta los cobijos y las contrapartidas de la vida. Incluso cuando se sumen en las profundidades de nuestro mundo o se hunden por debajo de nosotros, siguen considerándose superiores. Son diferentes. Mi único modo de describir al joven Anson Hunter es abordarlo como si fuera alguien foráneo y aferrarme obstinadamente a mi punto de vista. Si por un instante aceptase el tuyo, me perdería y el resultado no sería mejor que una peliculería absurda.

2

Anson era el mayor de seis hijos, quienes algún día se repartirían una fortuna de quince millones de dólares y que alcanzó la edad de la razón –¿es a los siete años?– a principios de siglo, cuando ya las jóvenes atrevidas se deslizaban por la Quinta Avenida en sus «velocípedos» eléctricos. En aquellos días Anson y su hermano tenían una institutriz inglesa que hablaba el idioma de forma muy nítida, limpia y bien articulada, así que los hermanos acabaron hablando igual que ella. Sus palabras y sus frases eran todas nítidas y limpias, en vez de empastadas como las nuestras. No es que hablasen igual que los niños ingleses, sino que adquirieron un acento propio de la gente distinguida de la ciudad de Nueva York.

En verano los seis niños se trasladaban desde la casa de la calle 71 a una gran finca en el norte de Connecticut. No era una localidad de moda, ya que el padre de Anson deseaba que sus hijos comenzasen a percibir esa otra faceta de la vida lo más tarde posible. Era un hombre un tanto superior a su clase, la de la buena sociedad de Nueva York, y a su época, la Edad de Oro del esnobismo y la vulgaridad encopetada, y deseaba que sus hijos cultivaran la concentración y la entereza y que se convirtieran en hombres rectos y prósperos. Su esposa y él procuraron no quitarles ojo hasta que los dos varones mayores se marcharon al internado, tarea difícil en las grandes mansiones –era mucho más sencillo en las hileras de casa pequeñas y medianas donde transcurrió mi juventud–. Yo nunca estuve fuera del alcance de la voz de mi madre o de la conciencia de su presencia, de su aprobación o desaprobación.

Anson comenzó a presentir su superioridad cuando observó la deferencia medio forzada y tan estadounidense que le dispensaban en el pueblo de Connecticut. Los padres de los niños con quienes jugaba siempre le preguntaban por su padre y por su madre y se mostraban una pizca entusiasmados cuando les invitaban a la casa de los Hunter. Anson se tomó esto como el estado natural de las cosas y siempre conservó un cierto desasosiego en medio de cualquier grupo cuyo centro no ocupara él, bien fuera por su dinero, su posición o su autoridad. No se dignaba competir con otros chicos para destacar, pues esperaba que aquello se le otorgara por ser quien era, y cuando no era así se refugiaba en su familia, donde no era preciso nada más, puesto que en el Este el dinero sigue siendo algo feudal, un forjador de clanes. En el fatuo Oeste el dinero divide a las familias en camarillas.

Cuando a los dieciocho años se trasladó a New Haven, Anson era alto y robusto, tenía la tez clara y un color saludable fruto de la vida ordenada que había llevado en el internado. Cabello rubicundo y arremolinado y nariz aguileña eran dos rasgos que le impedían ser guapo, a pesar de lo cual poseía un encanto desenvuelto y un cierto talante brusco que hacía que los hombres de clase alta que se cruzaban con él en la calle reconocieran sin palabras que se trataba de un niño rico que había asistido a una de las mejores escuelas. Precisamente esa superioridad le impidió destacar en la universidad, donde su independencia fue confundida con egocentrismo, y su negativa a acatar las normas de Yale con la debida reverencia se tomaba como menosprecio hacia quienes lo hacían. De modo que mucho antes de graduarse comenzó a desplazar el centro de su vida a Nueva York.

En Nueva York se sentía como en casa, en su propia casa, con el «tipo de servicio que ya no se encuentra en ninguna parte» y con su propia familia, cuyo centro no tardó en ocupar gracias a su buen humor y a su habilidad para hacer que todo marchase como debía. También contaba con las fiestas de debutantes, el mundo certero y viril de los clubes masculinos y las correrías ocasionales con chicas desinhibidas a quienes en New Haven solo conoció de lejos. Sus aspiraciones eran bastante convencionales, y entre ellas figuraba, claro está, el presagio inevitable de que algún día terminaría casado. Sin embargo, difería de las aspiraciones de la mayoría de los jóvenes en que no había nada que las empañara, nada de lo que se conoce como «idealismo» o «ilusión». Anson asumió sin reservas el mundo de las altas finanzas y las altas extravagancias; de los divorcios y la vida disipada; del esnobismo y el privilegio. La mayoría de nuestras vidas desembocan en una renuncia, en cambio, la suya comenzó precisamente así.

Nos conocimos a finales del verano de 1917, cuando él acababa de salir de Yale y, como todos, se había visto arrastrado por la histeria orquestada de la guerra. Ataviado con el uniforme azul verdoso de la aviación naval se presentó en Pensacola, donde las orquestas de los hoteles tocaban I’m sorry, dear y los jóvenes oficiales bailábamos con las chicas. Cayó en gracia a todos, y aunque frecuentase a los bebedores y no fuera precisamente un buen piloto, los instructores lo trataban con cierto respeto. Solía mantener largas conversaciones con ellos en un tono lógico y desenvuelto que concluían con su propio rescate, o más a menudo con el de otro oficial, de alguna sentencia inexorable. Era jovial, salaz y ardientemente ávido de placeres, así que todos quedamos sorprendidos cuando se enamoró de una chica conservadora y bastante formal.

Se llamaba Paula Legendre. Era morena, seria y de no sé qué lugar de California. Su familia tenía una residencia de invierno en las afueras de la ciudad, y a pesar de su envaramiento era tremendamente popular. Existe una numerosa clase de hombres cuya egolatría les impide soportar a las mujeres con sentido del humor. Pero Anson no era de esos y yo no entendía la atracción que la «sinceridad» de ella –su única cualidad destacable– ejercía sobre el temperamento agudo y un tanto burlón de él.

Aun así, se enamoraron, y fue Paula quien se llevó el gato al agua. Anson dejó de frecuentar las veladas al anochecer en el bar De Sota, y siempre que los veían juntos andaban enfrascados en alguna conversación larga y grave que parecía prolongarse semanas enteras. Mucho después él me contó que aquellos diálogos no giraban en torno a ningún asunto determinado, sino que ambos se dedicaban a formular declaraciones inmaduras e incluso desatinadas cuya emotividad fue ascendiendo paulatinamente no por las palabras en sí, sino por su tremenda seriedad. Era una especie de hipnosis con interrupciones frecuentes que derivaban en ese humor desmochado que llamamos guasa. Pero en cuanto volvían a encontrarse a solas retomaban el tono anterior, solemne, reposado y modulado, a fin de brindarse uno al otro una sensación de pensamiento y sentimiento unísonos. Así, cualquier interrupción llegó a molestarles y hacían caso omiso de las chanzas e incluso del cinismo templado de las personas de su edad. Solo eran felices cuando reanudaban su diálogo, cuya gravedad los bañaba como el resplandor ambarino de una fogata. Con el andar del tiempo se produjo una interrupción que no les molestó: era la interrupción de la pasión.

Por extraño que parezca, Anson quedaba tan absorto y tan hondamente afectado como ella por aquellas conversaciones, si bien era consciente de que en buena parte lo suyo era simulación, mientras que en ella era pura simpleza. Por otra parte, también en un principio despreció su simplonería emocional, pero su amor hizo que el ánimo de Paula floreciera y se tornara más hondo, hasta el punto de que fue incapaz de despreciarlo. Presentía que su acomodo en la existencia cálida y segura de Paula le haría feliz. El largo preámbulo de los diálogos deshizo cualquier traba. Él le enseñó algunas cosas que había aprendido de mujeres más disolutas y ella respondió con una pasión arrebatada. Una noche, tras un baile, decidieron casarse. Al momento él escribió una larga carta a su madre hablándole de ella. Al día siguiente Paula le dijo que era rica y que su fortuna personal se acercaba al millón de dólares.

3

Fue exactamente igual que si hubieran dicho: «ninguno tiene nada, compartiremos nuestra pobreza». Si bien, que ambos fueran ricos resultaba igualmente encantador, pues les permitía confluir en pos de la aventura. Aun así, cuando Anson logró un permiso en abril y Paula y su madre le acompañaron al norte, ella quedó impresionada por el ascendiente de su familia en Nueva York y por su espléndido tren de vida. Ya por primera vez a solas con Anson en las habitaciones donde había jugado de niño, ella se sintió invadida por una sensación de confort, como ante un futuro seguro y resuelto. Sus fotografías con gorra calada en su primera escuela, a caballo con el amor de un misterioso y olvidado verano y entre un alegre grupo de testigos y damas de honor en una boda le hicieron sentir celos de su vida anterior sin ella. Y tanto adornaban y tan bien conceptuaban estas posesiones su persona, que Paula decidió que se casaran de inmediato y regresar a Pensacola convertida en su esposa.

Sin embargo, un matrimonio inmediato quedó descartado de antemano. Incluso el compromiso debía guardarse en secreto hasta después de la guerra. Cuando ella se dio cuenta de que solo le quedaban dos días de permiso, su descontento se tradujo en la intención de que él se mostrase tan reacio como ella a esperar. Decidió llevar a cabo su intentona aquella misma noche, mientras se dirigían a una cena fuera de la ciudad.

Alojada en el Ritz con ellos estaba una prima de Paula, una chica estricta y amargada que la adoraba, aunque envidiaba su magnífico compromiso matrimonial. Como Paula tardara en vestirse, su prima, que no iba a la fiesta, recibió a Anson en el salón de la suite.

Anson se había reunido con unos amigos a las cinco y había pasado una hora bebiendo mucho. Salió del club de Yale a la hora conveniente y el chófer de su madre lo condujo al Ritz, pero no se encontraba pleno de facultades, y para colmo el calor bochornoso de la calefacción de la sala le provocó un mareo repentino. Aquello le causó tanto regocijo como pesar.

A pesar de sus veinticinco años, la prima de Paula era sumamente ingenua y al principio no se dio cuenta de lo que ocurría. No conocía a Anson y se sorprendió cuando él murmuró algo ininteligible y casi se cayó de la silla, pero hasta que apareció Paula no se percató de que lo que había tomado por el olor de un uniforme recién salido de la tintorería era en realidad whisky. En cambio, Paula lo entendió de inmediato y solo podía pensar en sacarlo de allí antes de que su madre lo viera. La mirada en sus ojos bastó para que su prima quedase al tanto de la situación.

Cuando Paula y Anson bajaron a la limusina encontraron a dos hombres dormidos dentro. Eran los amigos con quienes había estado bebiendo en el club Yale y que también iban a la fiesta. Anson había olvidado por completo que estaban en el coche. De camino a Hempstead se despertaron y empezaron a cantar. Algunas canciones eran zafias, y por mucho que Paula intentase disculpar la falta de tapujos verbales de Anson, apretó los labios abochornada y disgustada.

Mientras, en el hotel, su prima, confusa y alterada, sopesó el incidente y entró en la habitación de la señora Legendre diciendo:

–¿No te parece que tiene guasa?

–¿Quién tiene guasa?

–¿Quién va a ser? El señor Hunter. Me pareció que tenía mucha guasa.

La señora Legendre la miró severa.

–¿Dónde estaba la guasa?

–En que me dijo que era francés. Y yo no sabía que fuera francés.

–Eso es absurdo. Lo habrás entendido mal –sonrió–. Fue una broma.

La prima sacudió obstinada la cabeza.

–No. Me dijo que se había criado en Francia. Y también me dijo que no sabía

hablar inglés y que por eso no podía hablar conmigo. ¡Y la verdad es que no podía!

Justo cuando la señora Legendre comenzaba a prestar oídos sordos al asunto, la prima añadió la siguiente reflexión:

–Tal vez no podía hablar por lo borracho que estaba –y salió de la habitación.

Aquel curioso relato era cierto. Al notar que hablaba de forma atropellada e incontrolada, Anson había recurrido a una argucia insólita: decir que no hablaba inglés. Años después le dio por contar aquel episodio, y las sonoras carcajadas que su recuerdo provocaban en él se contagiaban sin excepción a todos los que le escuchaban.

La señora Legendre intentó comunicarse por teléfono con Hempstead cinco veces durante la hora siguiente. Cuando lo consiguió, tuvo que esperar diez minutos hasta oír la voz de Paula al otro lado de la línea.

–La prima Jo me ha dicho que Anson está borracho.

–No puede ser.

–Claro que sí. La prima Jo dice que estaba borracho. Le dijo que era francés, se cayó de la silla y se portó como si estuviera muy ebrio. No quiero que regreses con él.

–¡Mamá! Está perfectamente. No te preocupes, por favor...

–Por supuesto que me preocupo. ¡Esto es espantoso! Quiero que me prometas que no volverás con él.