Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Las Furias editora

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Spanisch

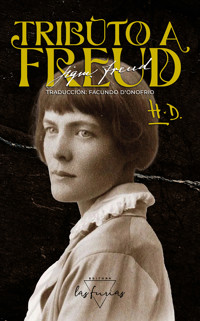

Diez años después de su análisis con Sigmund Freud, la poeta Hilda Doolittle se sumergió en las notas que había tomado luego de cada sesión y escribió Tributo a Freud. Una joya literaria y psicoanalítica: se trata del primer testimonio publicado de un análisis, pero además narrado por una de las voces poéticas más importantes del siglo XX. H. D. nos ofrece un retrato de época –el avance del nazismo, la amenaza de la guerra, los estragos de la peste–, a la vez que nos permite vislumbrar, con la fascinación del ojo que espía o el oído que escucha a escondidas, ese escenario mítico que fue Berggasse 19, el consultorio de Freud en Viena antes del exilio. Más que un tributo al Profesor, como lo llamaba ella, podríamos decir que este libro –que incluye cartas enviadas por Freud a H.D.– es la celebración de un encuentro: el de una poeta analizante y un analista poeta; o mejor aún, el de la poesía y el psicoanálisis.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 304

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Nació el 10 de septiembre de 1886 en Pensilvania (Estados Unidos). Poeta y escritora, fundó el movimiento imagista junto a Ezra Pound —de quien tomó la idea de firmar sus libros con las iniciales de su nombre, H. D.

El interés por la literatura griega, y en especial por la poeta Safo, atraviesa toda su obra. En poesía publicó, entre otros: Sea Garden (1916), Hymen (1921), Trilogy (1944-1946) y Helen in Egypt (1961). Además, escribió novelas, memorias, traducciones, ensayo y una obra de teatro.

Tuvo una vida amorosa libre y diversa para su época, que plasma, por ejemplo, en la novela autobiográfica HERmione (1981).

Se analizó con Havelock Ellis, Mary Chadwick, Hans Sachs, y finalmente con Sigmund Freud en dos etapas —entre 1933 y 1934. En 1944 publicó Tributo a Freud —que corresponde a la primera parte del libro, «Escrito en la pared»— a la que después agrega «Advenimiento», las notas que tomaba en su habitación de hotel luego de cada sesión.

Murió en Suiza, en el año 1961, al poco tiempo de haber sido galardonada con la medalla de la Academia Americana de las Artes y las Letras. Fue la primera mujer en recibirla.

Doolittle, Hilda

Tributo a Freud / Hilda Dolittle; editado por María Magdalena y Nicolás Cerruti. - 1ª edición. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Las Furias, 2023.

Libro digital, EPUB

Archivo Digital: descarga y online

Traducción de: Facundo D'Onofrio

ISBN 978-987-82920-0-7

1. Memoria Autobiográfica. 2. Psicoanálisis. 3. Poesía. I. Nicolás Cerruti, ed. II. María Magdalena, ed. III. Facundo D'Onofrio, trad. IV. Título.

CDD 808.8035

Copyright © 1956, 1974 por Norman Holmes Pearson. Tribute to Freud, H.D.

EDICIÓN María Magdalena y Nicolás Cerruti

DISEÑO Romina Luppino

Edición en formato digital: noviembre de 2022

Conversión a formato digital: Numerikes

NOTA SOBRE EL TEXTO

«Escrito en la pared», a Sigmund Freud, médico intachable, fue escrito en Londres durante el otoño de 1944, sin ninguna referencia a los cuadernos de Viena de la primavera de 1933.

«Escrito en la pared» apareció en Life & Letters Today, Londres, 1945-1946.

«Advenimiento», la continuación de «Escrito en la pared», o su preludio, fue tomado directamente de los viejos cuadernos de 1933, aunque no quedó establecido hasta diciembre de 1948, en Lausanne.

H. D.

1

Era Viena, 1933-1934. Yo tenía una habitación en el Hotel Regina, Freiheitsplatz. Sobre mi mesa, un pequeño calendario. Contaba los días y los tachaba, calculando las semanas. Mis sesiones eran limitadas y el tiempo se iba demasiado rápido. Al detenerme a dejar mi llave sobre el escritorio, el conserje dijo: «¿Algún día le hablará de mí al Profesor?». Dije que lo haría si la oportunidad se presentara. Él dijo: «¡Y, ah, la Frau Professor! He allí una dama maravillosa». Respondí que no conocía a la Frau Professor, pero había oído que era la esposa perfecta para él y no podría haber —¿podría?— un mayor elogio posible. El conserje dijo: «¿Conoce Berggasse? Después de… bueno, cuando el Profesor ya no esté entre nosotros, la llamarán Freudgasse». Bajé por Berggasse, giré hacia la ya familiar entrada: Berggasse 19, Wien IX. Tenía anchos escalones de piedra y una balaustrada. A veces me encontraba con alguien bajando.

La escalera de piedra era curva. Había dos puertas en el descanso. La de la derecha era la puerta profesional del Profesor. La de la izquierda, la puerta de la familia Freud. Por lo visto, los dos departamentos habían sido organizados de forma tal que hubiera la menor confusión posible entre la familia y los pacientes o estudiantes; estaba el Profesor que nos pertenecía a nosotros y el Profesor que pertenecía a la familia. Era una familia enorme, con ramificaciones, familiares políticos, parientes lejanos, amigos. Había otros departamentos más arriba, pero casi nunca me encontraba con nadie en las escaleras, excepto por el analizante cuya hora precedía a la mía.

Mis horas o sesiones habían sido convenidas cuatro días a la semana de cinco a seis, y el día restante de doce a una. Al menos, esa era la disposición para la segunda serie de sesiones que, como he apuntado, comenzó a fines de octubre de 1934. Dejé una cantidad de libros y de cartas en Suiza cuando me fui de allí, luego de que comenzara la guerra; entre ellos estaba mi diario de Viena, de 1933. Tengo la impresión de que el Profesor había acomodado la segunda serie para que coincidiera con la primera, ya que yo le había dicho con frecuencia que esa hora cercana al anochecer era casi mi preferida del día. De todas formas, tenía cinco semanas en ese entonces. La última sesión era el primero de diciembre de 1934. La primera serie comenzó en marzo de 1933, y duró un poco más, entre tres y cuatro meses. Yo no tenía planeado retornar a Viena, pero muchas cosas sucedieron entre el verano de 1933 y el otoño de 1934. Había oído las noticias del asunto Dollfuss con cierta inquietud, pero no me había causado ninguna repercusión en lo personal. Volví a Viena porque oí acerca del hombre con quien, algunas veces, me encontré bajando las escaleras. Él había participado de una conferencia en Johannesburgo. Voló su avión propio hasta allí. En el regreso, se estrelló en Tanganica.

2

No siempre me lo topaba en las escaleras. Podía demorarse, prolongando su charla en el estudio o consultorio del Profesor, y en tal caso, después de colgar mi abrigo en el vestíbulo, desencontrarnos. O yo ser conducida directamente a la sala de espera. O podía suceder que mi predecesor emergiera del santuario del Profesor al mismo tiempo en que yo estuviera por entrar. Él, buscando su abrigo o su sombrero mientras yo me deshacía de los míos. Era muy alto, parecía inglés… pero con trampa. Había pasado, luego supe, algún tiempo en Oxford, antes o después de recibir su título en el continente. En cualquier caso, no era alemán, ni norteamericano; pero ¿cómo puede una saber estas cosas? Sucedió que era exactamente lo que había pensado de él, «un inglés con trampa», de hecho, un holandés.

No supe que su nombre era J. J. van der Leeuw hasta después. Una vez me habló, a pedido del Profesor, sobre intercambiar horas. Fue un día de verano en la gran casa de las afueras de la ciudad, en Döbling, donde la familia se iba durante los meses de calor. Debe haber sido un día de finales de junio o principios de julio de 1933. Las disposiciones para recibirnos allí eran más informales, y una no tenía la misma sensación de autenticidad o de realidad que se tenía en la casa propia del Profesor. Sin embargo, no le dije adiós a Viena en la casa de un extraño en sus suburbios. Volví.

Le dije al Profesor por qué había vuelto. El Profesor tenía setenta y siete años en la época de nuestras primeras sesiones. Yo tenía cuarenta y siete. El Dr. van der Leeuw era considerablemente más joven. Era conocido entre ellos, me contó el Profesor, como el Holandés Errante. Era un eminente erudito. Había venido oficialmente a estudiar con el Profesor con la idea de aplicar los principios del psicoanálisis a la educación general, con el mayor objetivo práctico de la cooperación y el entendimiento internacionales. Era rico, influyente, de cuna de oro. Poseía vastas plantaciones en las Indias Orientales Neerlandesas y había viajado a la India con el propósito de investigar el ocultismo. Se había relacionado allí con un maestro o joven devoto, había sido influenciado por la enseñanza oriental, pero eso no lo satisfizo. Quería aplicar las leyes del ser espiritual a los agudos problemas del presente. Me parecía el hombre perfecto para el trabajo perfecto. El Profesor no me había dicho que J. J. van der Leeuw estaba advertido de que tenía un deseo profundamente arraigado o una tendencia inconsciente conectada con su brillante aviación. El Holandés Errante sabía que, en cualquier momento dado, en el aire —su elemento—, tendía a volar demasiado alto, a volar demasiado rápido. «Eso era realmente lo que me preocupaba», dijo el Profesor. «Puedo decirle a usted ahora que eso era realmente lo que nos preocupaba a ambos». El Profesor agregó: «Luego de que se fuera, la última vez, sentí que había encontrado la solución, realmente tenía la respuesta. Pero era demasiado tarde».

Le dije al Profesor: «Siempre tuve una sensación de satisfacción, de seguridad, cuando cruzaba al Dr. van der Leeuw en las escaleras o lo veía en el vestíbulo. Parecía tan autosuficiente, tan aplomado; y usted me había contado sobre su trabajo. Sentí todo el tiempo que él era la persona que aplicaría, que seguiría llevando adelante la antorcha, llevando adelante sus ideas, pero no de un modo estereotipado. Sentí que usted, y su obra, y el futuro de su obra, serían legados especialmente a él. ¡Oh, sé que existe el gran cuerpo de la Asociación Psicoanalítica, investigadores, doctores, analistas bien entrenados, y demás! Pero el Dr. van der Leeuw era tan diferente. Sé que usted ha sentido esto muy profundamente. Volví a Viena para decirle cuánto lo lamento».

El profesor dijo: «Usted ha venido a ocupar su lugar».

3

No pensé conscientemente en el Holandés Errante, ni lo conecté con mi propio trabajo, ni lo entretejí en mis ensoñaciones. Mis propios problemas, mi propio intenso, dinámico interés en el despliegue de los patrones inconscientes o subconscientes no parecían incluirlo. Era tan agradable, tan presentable, tan dotado intelectual y materialmente. Le envidiaba, creo, su personalidad, en apariencia sin complicaciones. Era intelectual pero extrovertido. El tipo del diplomático o del hombre de negocios. Una no se lo figuraba mortificado o afligido, no parecía haber nada de Sturm und Drang en él. Aparentaba ser un académico, sí, pero no en un sentido libresco e introvertido. Cualquiera hubiera dicho que su cuerpo le quedaba bien, tan perfecta y tan finamente como la tela azul o gris que lo cubría; su alma encajaba en su cuerpo, podríamos decir, y su mente encajaba en su cerebro o en su cabeza; la frente alta y sin arrugas, sus ojos perspicaces —esa mirada azul marino— eran de un tono apenas distante del azul grisáceo, pero aún con ese gris del Mar del Norte en ellos. Sí, frío, fresco, perspicaz pero tranquilo, se podría decir. Cuando más tarde volví a pensar en ello, entonces sí, me pareció que era mercurial, Mercurio.

No creo que el nombre del mensajero alado, Hermes de los griegos, Mercurio de los romanos, haya alguna vez aparecido en mis conversaciones con el Profesor, excepto una vez, de manera indirecta, cuando contaba la secuencia de un sueño que incluía una figura de la famosa fuente de Raphael Donner, en la Marktplatz. Es una fuente hermosa, con figuras reclinadas de dioses del río, dos hombres y dos mujeres. Mi sueño se asociaba a un joven, conocido mío, de Londres; su apellido no es Brooks, pero sugiere corrientes y ríos, de modo que podemos llamarlo Brooks1. Asocié a este joven Sr. Brooks con la figura del más joven de los dioses del río en mi sueño. Fue en ese momento cuando le dije al Profesor que la yacente figura de bronce tenía ciertas afinidades con la del Mercurio Volador de Bologna. Estuvimos de acuerdo en que la figura de Raphael Donner era la más atractiva y original de las dos, pero que, si se irguiera al yacente dios del río hasta ponerlo de pie, se asemejaría tenuemente al Mercurio; y a la inversa, si se recostara al Mercurio a que descansara sobre su codo, casi que podría tomar el lugar de la figura de bronce de la fuente. Resultó, de todos modos, por el hábito encantador que tenía el Profesor para aceptar una idea, para hacerle justicia, sin demorarse en detalles sin importancia. Porque esto pareció sin importancia en esa oportunidad.

Tal vez no sea muy importante ahora. Es interesante, sin embargo, percibir en retrospectiva cómo la mente evade. Yo asocié la figura de Raphael Donner, y por añadidura la de Mercurio, con un encantador, pero poco importante joven conocido mío de Londres, mientras que la verdadera imagen encantadora está allí en Viena, estaba allí —había estado allí—, reclinada sobre ese mismísimo diván, cada inmediata hora anterior a mi sesión. Como digo, no pensé conscientemente acerca del Dr. van der Leeuw ni lo entretejí en mis ensoñaciones. Ni pensé en él como Mercurio, el Mensajero de los Dioses y el Guía de los Muertos, hasta que se estrelló.

Era un extraño. No lo conocí realmente. Habíamos hablado sólo una vez en la casa de Döbling, en las afueras de Viena. El Profesor lo acompañó a través de la inmensa y desconocida sala de estar. El Dr. van der Leeuw inclinó su cabeza en un saludo, y se dirigió a mí en su educado, distinguido alemán para decirme: «¿objetaría, la gnädige Frau, alterar su horario por un día, mañana?». Le respondí en inglés que no me molestaba en absoluto, yo vendría a las cuatro, él a las cinco. Me agradeció en un amigable inglés, sin una sola traza de acento. Esa fue la primera y la última vez que hablé con el Holandés Errante. Habíamos intercambiado «horas».

4

El Profesor tenía setenta y siete años. Su cumpleaños, en mayo, era significativo. El consultorio en la casa extraña guardaba algunos de sus tesoros y su famoso escritorio. La habitación lucía igual, excepto por el escritorio. En vez del semicírculo de pequeños e invaluables objets d’art, había una cuidadosamente ordenada serie de floreros; cada uno contenía un ramillete de orquídeas o una sola flor. Yo no tenía nada para el Profesor. Dije: «Lo siento, no le he traído nada porque no pude encontrar lo que quería». Dije: «De todas maneras, quiero darle algo diferente». Mi observación pudo haber parecido un tanto descuidada, un tanto arrogante. Pudo haber parecido cualquiera de esas cosas o ambas. No sé cómo la interpretó el Profesor. Me guio hacia el diván, satisfecho o insatisfecho con mi consideración, en apariencia casual, por su cumpleaños.

No encontré lo que quería así que no le di nada. En una de las charlas en el viejo consultorio de Berggasse, nos habíamos perdido en uno de nuestros viajes. A veces el Profesor conocía realmente mi terreno, a veces estaba implícito en una estatua o en una pintura, como en aquel anticuado grabado en acero del Templo de Karnak que colgaba sobre el diván. Yo había visitado ese templo en particular, él no. Pero esta vez se trataba de Italia; estábamos juntos en Roma. Los años corrieron hacia adelante, luego hacia atrás. Los años, en su ir y venir, movieron un hilo que zurció mi trama dentro de la del Profesor. «Ah, los Escalones Españoles», dijo el Profesor. «Eran aquellas ramas de almendro», dije. «De todas las flores y los cestos de flores, ésas son las que más recuerdo». «Pero —dijo el Profesor— ¡las gardenias! En Roma, ¡hasta yo pude permitirme usar una gardenia!». No ocurría que él evocara el pasado e invocara el futuro. Era un presente que estaba en el pasado o un pasado que estaba en el futuro.

Bien podía yo recorrer Viena en búsqueda de una gardenia o un ramo de gardenias. Pero no podía encontrarlas. Otro año, escribí desde Londres pidiéndole a una amiga en Viena —una estudiante inglesa allí— que hiciera un esfuerzo especial por encontrar un ramo de gardenias para el cumpleaños del Profesor. Ella me respondió: «Busqué las gardenias por todos lados, pero los floristas me dijeron que al Profesor Freud le gustan las orquídeas y que la gente siempre encarga orquídeas para su cumpleaños; pensaron que te gustaría saberlo. Envié las orquídeas de tu parte».

5

Fue tiempo después cuando el Profesor recibió mis gardenias. No era su cumpleaños, no era en Viena. Había ido a verlo a Londres, en nuevas circunstancias. Él estaba recién llegado, en exilio. Era una casa inmensa con jardín. Hubo mucha discusión y mucha inquietud en torno a la famosa colección de antigüedades griegas y egipcias del Profesor y otros varios tesoros chinos y orientales. Finalmente, las cajas llegaron, aunque la familia expresaba ciertas dudas acerca de si todo el tesoro, o una parte de él, estaría intacto. Al menos, las cajas llegaron, gracias a la influencia y a la generosidad de la amiga y discípula del Profesor, Madame Marie Bonaparte, la Princesa George de Grecia: «la Princesa» o «nuestra Princesa», la llamaba el Profesor. Yo me sorprendí al ver algunas figuras griegas sobre su escritorio. Parecía ser el mismo escritorio en una habitación que recordaba aquella otra habitación de verano, en la casa de las afueras de Viena, de mi primera visita en 1933. Pero ahora era el otoño de 1938. «¿Cómo hizo para traer esas cosas desde Viena?», le pregunté. «No las traje», dijo. «La Princesa las tenía guardadas en París, esperándome, para que yo me sintiera como en casa allí». Era un mundo traicionero y malvado, pero aún quedaba lealtad y belleza en él. Fue una huida aterradora. Me había dicho, cinco años atrás en Viena, que viajar estaba, incluso entonces, fuera de discusión para él. Se lo prohibió terminantemente el distinguido especialista que estaba siempre a su entera disposición (si no me equivoco, este devoto amigo acompañó al Profesor en su viaje por el continente). Era difícil, al ver el escritorio familiar, las nuevas-viejas imágenes sobre el escritorio allí, aceptar que estábamos en Londres. De hecho, era mejor pensar en ello en términos de una mudanza temporaria, como la de los veranos en Döbling. Este distrito apacible era geográficamente, en cierto sentido, para Londres, lo que Döbling había sido para Viena. Pero ya no habría retorno a Berggasse, la Freudgasse que podría haber sido.

6

Al menos en la imaginación, en medio de la niebla al final de la tarde, yo podía continuar una búsqueda. Debía haber gardenias en algún lugar. Las encontré en una florería del West End y garabateé en una tarjeta: «Para saludar el retorno de los Dioses». Las gardenias llegaron al Profesor. Yo tengo su carta.

20 Maresfield Gardens,

Londres, N. W. 3

28 de noviembre de 1938

Querida H. D.

Hoy recibí unas flores. Por casualidad o por intención son mis flores favoritas, las que más admiro. Algunas palabras «para saludar el retorno de los Dioses» (otros leen: Bienes)2. No hay firma. Sospecho que es usted la responsable de este obsequio. Si he adivinado, no responda, pero acepte mi más sincero agradecimiento por un gesto tan encantador. En cualquier caso,

afectuosamente suyo,

Sigm. Freud.

7

Vi al profesor sólo una vez más. Era verano de nuevo. Ventanales franceses se abrían sobre un césped apacible. Los Dioses o los Bienes estaban apropiadamente ordenados en estantes. No estaba sola con el Profesor. Él estaba sentado, silencioso, lucía pensativo y distante. Yo temía, como muchas veces temí, entrometerme, perturbar su ensimismamiento, agotar su vitalidad. De todas maneras, no dependía sólo de mí. Había otros presentes y la conversación se desarrollaba de un modo ordenado y convencional. Como los Dioses o los Bienes, nos sentábamos en un agradable círculo, reinaba una correcta, aunque superficial, hospitalidad. Había un sentimiento de seguridad exterior, al menos no se pronunciaban palabras que recordaran el pasado devastadoramente cercano o que evocaran un futuro incierto. Yo estaba en Suiza cuando, poco después del anuncio de un Mundo en Guerra, el noticiero oficial de Londres informó que el Dr. Sigmund Freud, quien abriera el campo de conocimiento del inconsciente y fundara la ciencia del psicoanálisis, había muerto.

8

Primero escribí se había ido, pero lo taché sin más. Sí, había muerto. No me sentí emocionada. El Profesor era un hombre viejo. Tenía ochenta y tres años. La guerra se ceñía sobre nosotros. No me lamenté por el Profesor ni pensé en él. Se había ahorrado de mucho. Había dedicado sus investigaciones al tejido viviente del pensamiento sano e insano, pero contemporáneo podría decirse. En otras palabras, él trajo el pasado al presente con su la infancia del individuo es la infancia de la raza —¿o es al revés?— la infancia de la raza es la infancia del individuo. De cualquier modo (sea como fuere, al revés también es cierto), él abrió, junto a otros, ese particular campo del inconsciente que vino a probar que los rasgos y las tendencias de oscuras tribus aborígenes, así como la forma y la sustancia de los rituales de civilizaciones extintas, están aún presentes en la mente humana —la psique humana, si se prefiere. Pero de acuerdo a sus teorías, el alma existe inequívocamente, o muestra su forma en y a través de la mente como vehículo, y del cuerpo, en tanto es afectado por el éxtasis y por el desorden de la mente. Sobre las grandes cuestiones trascendentales, nunca discutimos, aunque una discusión implícita habitaba en nuestros propios huesos. Habíamos convergido para comprobar algo. No sabía qué. Algo golpeaba en mi cerebro; no digo en mi corazón, mi cerebro. Quería dejarlo salir. Quería liberarme de pensamientos y de experiencias repetitivos —de los propios y de muchos de los de mis contemporáneos. No me daba cuenta de qué era lo que específicamente quería, pero sabía que, al igual que mucha gente conocida, en Inglaterra, en Estados Unidos, y en el continente europeo, andaba sin rumbo. Estábamos a la deriva. ¿Hacia dónde? No lo sabía, pero al menos aceptaba el hecho de que andábamos sin rumbo. Por lo menos sabía eso. Habría deseado (antes de que el flujo de eventos inevitables me arrastrara al medio de la corriente y así hacia la catarata) mantenerme aparte, si hubiera podido (si no era ya demasiado tarde), y hacer balance de mis pertenencias. Se podría decir que tenía… sí, tenía algo que poseía específicamente. Me poseía a mí misma. No realmente, por supuesto. Mi familia, mis amigos y mis circunstancias me poseían. Pero yo tenía algo. Digamos que tenía una estrecha canoa de corteza de abedul. El gran bosque de lo desconocido, lo supernormal o sobrenatural, se ceñía sobre nosotros. Con la corriente infatuándose, yo podía, al menos, remar hasta los bajíos antes de que fuera demasiado tarde, inventariar mis muy modestas pertenencias de mente y cuerpo, y pedirle al viejo Ermitaño que vivía en los límites de este vasto dominio que me hablara, que me dijera, si quería, el mejor modo de encauzarme.

Tocamos ligeramente algunos de los más abstrusos problemas trascendentales, es cierto, pero los asociamos al conocido complejo familiar. Las tendencias del pensamiento y de la imaginación, sin embargo, no fueron cortadas, ni siquiera fueron podadas. Mi imaginación vagaba a su antojo, mis sueños eran reveladores, y muchos de ellos se inspiraban en el simbolismo clásico o bíblico. Los pensamientos eran cosas, cosas a ser coleccionadas, a ser cotejadas, analizadas, clasificadas o resueltas. Ideas fragmentadas, aparentemente inconexas, resultaban a menudo ser parte de una capa especial o estrato del pensamiento y de la memoria, y por lo tanto corresponderse entre sí; entonces eran, algunas veces, reconstruidas hábilmente como los exquisitos lacrimatorios griegos y los iridiscentes cuencos vidriados que brillaban en la penumbra, desde los estantes del armario que me enfrentaba mientras me extendía, reclinada, en el diván del consultorio de Berggasse 19, Viena IX. Los muertos estaban vivos, en la medida en que vivían en la memoria o eran recordados en el sueño.

9

En cualquier caso, afectuosamente suyo… No sabía qué lo había enojado de repente. Me volteé y salí del diván, los pies sobre el suelo. No sé exactamente qué dije. Tengo algunas notas que tomé cuando estaba en Viena, pero nunca las trabajé en detalle y desde entonces apenas las he mirado. No quiero ajustarme a la estricta secuencia histórica de los hechos. Prefiero evocar las impresiones, o más bien dejar que las impresiones me evoquen a mí. Dejemos que las impresiones vengan a su manera, que hagan su propia secuencia. «Habrá muchas memorias acerca del Profesor», me dijo Walter Schmideberg. «Supongo que Sachs y la Princesa ya han escrito las suyas».

El analista Schmideberg hablaba con ironía. Fue un joven oficial austríaco en el frente ruso, durante la Primera Guerra Mundial, «capitán de caballos» se describió a sí mismo en aquellos días, antes de que su inglés se hubiera asentado. «Capitán de caballos» me transmitía mucho más que «oficial de caballería» u «oficial de la guardia»; tanto como «árbol de agujas», al que se refirió un día, me transmitía más que «pino» o que «coníferas». Así el impacto de un lenguaje, tanto como el impacto de una impresión, puede volverse «correcto», volverse «estilizado» y perder su cualidad de vivo. Es fácil quedar atrapado, como Schmideberg, en el nudo de la autocrítica, es fácil decir «todo el mundo estará garabateando memorias», pero la respuesta a eso es «Ciertamente, pero ni la princesa George de Grecia ni el Dr. Hanns Sachs, antes de Viena y de Berlín, luego de Boston, Massachussetts, pueden garabatear mis impresiones del Profesor». Es más, no creo que nadie pueda darnos una descripción tan tierna y divertida del Profesor (si permitiera que las impresiones lo sacaran de sí mismo) como la que daría el otrora joven Rittmeister3 Schmideberg, quien se convirtió en experto mundial en contrabando de cigarros hacia Berggasse durante los días más oscuros de aquella guerra, y con quien el Profesor cumplió su palabra durante su amargo año de confinamiento en un campo de prisioneros en Italia, irónicamente después de terminada la guerra.

10

Suficiente acerca de la Princesa, de Hanns Sachs, y de Walter Schmideberg, el otrora Rittmeister del 15° Regimiento Imperial Austro-Húngaro de Húsares de su Alteza Real, el Archiduque Francisco Salvador. En cuanto a mí, doy vueltas, sentada de modo poco ortodoxo, totalmente erguida, con los pies en el suelo. El mismo Profesor es bastante poco ortodoxo. Está golpeando con la mano, con el puño, en la cabecera del antiguo diván de crin, que ha oído más secretos que el confesionario de cualquier padre confesor católico romano en sus días de gloria. Este fue el acogedor instrumento histórico del esquema original de la psicoterapia, del psicoanálisis, la ciencia del desentrañamiento de las intrincadas madejas del inconsciente y de la curación implícita en el proceso. Conscientemente, no advertí haber dicho algo que pudiera justificar el arrebato del Profesor. E incluso al voltearme, enfrentándolo, mi mente estaba demasiado absorta como para preguntarme si no había sido alguna idea de él para acelerar el contenido analítico o para redirigir el flujo de las imágenes asociadas. El Profesor dijo: «El problema es —yo soy un hombre viejo— que usted no cree que valga la pena amarme».

11

El impacto de sus palabras fue demasiado terrible: simplemente no sentí nada. No dije nada. ¿Qué esperaba que dijera? Era como si el Ser Supremo hubiera golpeado con su puño sobre el respaldo del diván donde yacía. ¿Por qué, de cualquier modo, hizo eso? Él debía saberlo todo o no sabía nada. Él debía saber lo que yo sentía. Tal vez sabía, tal vez de eso se trataba. Tal vez, después de todo, era sólo un truco para impresionarme, para romper en mí algo de lo que yo era apenas consciente, algo que no quería, que no debía romperse. Yo estaba ahí porque no debía romperme. Si me partiera, no podría continuar allí con el Profesor. ¿Pensaba él que era fácil abandonar un entorno amistoso y confortable y venir a una ciudad extraña, a enfrentarlo, a él, al dragón, en su mismísima guarida? ¿Viena? ¿Venecia? Mi madre había venido en su luna de miel, cansada, habiendo «hecho» Italia como novia. Quizás mi madre estaba ya protegiendo al hijo, la niña, aquella primera niña que vivió tan poco tiempo. Era del pan de lo que hablaba, de Viena, y de cuánto amaba los diferentes panecillos y sus formas y unos con semillas de amapola y oh… ¡el café! ¿Por qué había venido yo a Viena? El Profesor dijo, bien al comienzo, que yo había venido a Viena con la esperanza de encontrar a mi madre. ¿Madre? Mamá. Pero mi madre había muerto. Yo había muerto; es decir, la niña en mí que la llamaba «mamá» había muerto. De cualquier modo, él era un anciano tremendamente aterrador, demasiado viejo y demasiado distante, demasiado sabio y famoso todo junto, para golpear de esa forma con su puño, como un niño que le pega a la mesa con su cuchara sopera.

Me deslicé sobre el diván. Se diría que me escabullí. Con la debida deliberación y con el mayor savoir-faire4, acomodé la manta que se había caído al suelo. El diván era resbaladizo, su cabecera, dura. Yo era casi demasiado larga; si lo hubiera sido un poco más mis pies habrían tocado la antigua estufa de porcelana que se hallaba a un lado en el rincón. The Nürnberg Stove5 era un libro que le gustaba a mi madre. Yo no podía recordar ni un solo incidente del libro y no iba a tomarme el tiempo de desandar todas las complejidades de explicarle al Profesor que estaba pensando en un libro llamado The Nürnberg Stove. Era todo demasiado obvio: estaba la estufa, irradiando su perceptible y placentera incandescencia, estaba la estufa en sí, en el rincón. Yo vi la estufa de porcelana y pensé en un libro llamado The Nürnberg Stove, pero… ¿para qué perder tiempo con todo ello?

Estaba la estufa, pero había momentos en que una sentía un poco de frío. Alisé los pliegues de la manta, miré subrepticiamente mi reloj. Días atrás, el Profesor me había reprochado por sacudir mi brazo y mirar mi reloj. Él dijo: «Yo controlo el tiempo, le diré cuando haya terminado la sesión. No necesita estar mirando el reloj como si estuviera apurada por irse». Toqué la malla de mi reloj, metí mis manos heladas debajo de la manta. Siempre, al llegar, encontraba la manta cuidadosamente doblada a los pies del diván. ¿Venía Paula, la pequeña doncella, desde el vestíbulo y la doblaba, o la doblaba el paciente anterior, como hacía yo, con cuidado, cada vez, antes de irme? Yo era precedida por el Holandés Errante; él de seguro dejaba la manta así nomás, como haría un hombre. ¿Debería preguntarle al Profesor si todos doblaban la manta al irse o si sólo yo lo hacía? El Profesor había dicho al comienzo que me clasificaba en la misma categoría que al Holandés Errante: ambos estudiantes. Yo era una estudiante, trabajando bajo la dirección de la más grande mente de esta generación y tal vez de muchas de las siguientes. Pero no siempre el Profesor tenía razón.

12

No discutí con el Profesor. De hecho, como digo, yo no tenía la respuesta. Si esperaba despertar en mí alguna protesta de afecto, no logró su cometido: la raíz o la corriente era demasiado profunda. Un día dijo: «Hoy hemos excavado bien profundo». Otro día dijo: «Encontré petróleo. Fui yo quien encontró petróleo. Pero sólo se han tomado muestras del contenido de los pozos. Hay petróleo suficiente, material suficiente, para la investigación y la explotación, como para cincuenta años, como para cien años, o aun más». Dijo: «Mis descubrimientos no son un “cura todo”. Mis descubrimientos son la base de una filosofía muy importante. Hay muy pocos que entienden esto, hay muy pocos que son capaces de entender esto». Otro día me dijo: «Usted descubrió para sí lo que yo descubrí para la raza». Espero retornar luego a todo esto. Por el momento estoy reclinada en el diván. Acabo de acomodar la manta que se había caído al suelo. Metí las manos debajo de la manta. Me pregunto si el Profesor me atrapó mirando el reloj. Estoy realmente destrozada, pero no se vislumbra una respuesta.

13

Está la antigua estufa de porcelana a los pies del diván. Mi padre tenía una estufa como esa en la oficina exterior que había hecho construir en el jardín de mi primera casa. Había también un diván allí y una manta plegada a sus pies. También tenía una cabecera ligeramente elevada. El estudio de mi padre estaba repleto de libros, al igual que su habitación. Había olor a cuero, y leños crujiendo en la estufa, como aquí. Había un cuadro, una fotografía de La disección, de Rembrandt, y una calavera sobre el más alto de los estantes de mi padre. Había un búho blanco debajo de una campana de cristal. Podía sentarme en el piso con una muñeca o con un pliego de muñecas de papel, pero no debía hablarle mientras él escribía en su escritorio. Lo que él «escribía» eran hileras e hileras de números, pero en aquel entonces yo podía apenas distinguir la forma de un número de la de una letra, o saber cuál era cual. Tampoco debía hablarle cuando se recostaba en su diván, porque trabajaba por la noche y no había que molestarlo cuando se recostaba en su diván y cerraba los ojos durante el día. Ahora soy yo quien está recostada sobre el diván en la habitación repleta de libros.

Pero no. No hay muchos libros en esta habitación. Era la otra la llena de libros. La ventana de esta habitación y la de la otra dan a un patio, creo. No estoy segura. No hay ruido del tránsito de la calle ni conocidos sonidos hogareños como los que vienen del lado de la casa que corresponde a la familia Freud. Estamos bastante solos en esta habitación. En verdad son dos habitaciones, aunque la segunda es parte de esta habitación, con las puertas abiertas de par en par. Hay tiniebla y oscuridad más allá, después de las puertas dobles, a la derecha de la estufa, mientras me recuesto aquí. Del otro lado de la habitación está la puerta que da a la pequeña sala de espera. Y está la otra puerta, perpendicular, la puerta de salida. Conduce a un pasadizo más bien oscuro o a un pequeño cuarto que parece ser una despensa o un laboratorio. Luego está el vestíbulo, donde colgamos nuestros sacos en perchas que recuerdan de algún modo al colegio. El Holandés Errante ha estado y se ha ido. No sólo somos semejantes en nuestra relación con el Profesor, como aspirantes o estudiantes, tal como él nos llama, sino que ostentamos la misma relación con el diván donde estoy recostada. Cuando, al principio, expresé un ligero pudor por ser «casi demasiado alta», el Profesor me tranquilizó diciendo que el analizante que me precedía era «considerablemente más alto».

14

Mi hermano es considerablemente más alto. Yo tengo cinco años y él siete, o yo tengo tres y él cinco. Es verano. El pasto está seco, algunas hojas crujen debajo de nuestros pies. Han caído de un peral que da grandes peras rojas. Las peras fueron recogidas. (¿Peras? ¿Pares?) Hay un árbol opuesto a éste, que tiene pequeñas peras amarillas que maduraron antes. El árbol próximo a nuestro árbol es un manzano y hay un pedazo de tronco inmenso debajo de él. El tronco es como una tabla redonda o un banco macizo. Es demasiado pesado para que podamos moverlo, pero Eric, nuestro medio hermano (todo un hombre para nosotros) lo movió con facilidad. Vimos lo que había debajo del pesado e inamovible tronco. Una variedad de exposiciones espectaculares: cositas como hormigas se movían muy rápido, corrían frenéticas en círculos, pero siempre volvían al mismo montículo de tierra húmeda o al mismo montoncito de barro. En arroyuelos prolijamente delineados, algunas criaturas blancas, sin alas, yacían enroscadas. La base del tronco había sido el techo de una serie de pequeños huecos o tumbas abiertas, parecidas a cámaras sepulcrales aztecas o egipcias, aunque yo no lo supiera. Estas enroscadas babosas blancas eran cosas no nacidas. Eran bastante repulsivas, como forúnculos sin reventar. O es posible que no fueran esencialmente repulsivas, deben haber sido larvas sin capullo, que «eclosionaran» en algún momento. Pero yo simplemente las vi, no sabía lo que eran o lo que llegarían a ser. Mi hermano y yo nos quedamos hechizados ante este descubrimiento. Eric observaba con atención la frenética carrera en círculos de las hormigas. Luego puso el tronco otra vez en su lugar con cuidado, intentando aplastar la menor cantidad de bestias posible, para restaurar, del mejor modo, el techo protector sobre las cabezas de las babosas blancas.

Había cosas debajo de las cosas, tanto como cosas adentro de las cosas.

15

Eso fue en otra ocasión. Esta vez, estoy sola con mi hermano, que es considerablemente más alto. Él me mandó a llamar. Tenía una tira de papel de diario en la mano. Tenía una lupa que seguramente había tomado del escritorio de nuestro padre. Me dijo que mirara y yo vi las letras sobre la endeble hoja volverse más grandes. Sabía que la lupa hacía eso. No sabía por qué tenía que mostrarme esas letras impresas. Yo no sabía leer. Si quería mostrarme algo, debía ser una cosa más atractiva, más adecuada en su conjunto. «No te vayas», dijo, «sucederá en un minuto». El sol arreciaba en nuestras espaldas. La rama del peral proyectaba su última sombra estival hacia el manzano. «Ahora», dijo. Bajo el cristal, sobre el papel, apareció un punto oscuro; casi instantáneamente el diario ardió en llamas.

Era inevitable que una figura alta y barbada apareciera desde la puerta en arcada del estudio. El estudio no se extendía plano sobre el terreno, sino que se asentaba sobre una serie de cimientos cuadrados en forma de pilares. Nuestro padre bajó los escalones. Esta imagen puede ser encontrada en una antigua colección de ilustraciones de la Biblia u hojeada en reproducciones descartadas de, digamos, aquel pintor francés de principios del siglo XIX