Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

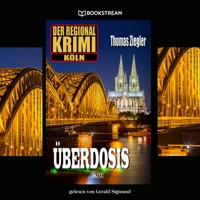

- Herausgeber: Blitz-Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Regional Krimi

- Sprache: Deutsch

Michael Maaßen hat alles, was das Leben lebenswert macht: Er ist jung, gutaussehend, intelligent und reich. Doch dann stirbt er auf der Toilette des Kölner Hauptbahnhofs an einer Überdosis Heroin. Seine Mutter glaubt an Mord und engagiert den Kölner Privatdetektiv Markesch. Der entdeckt sehr rasch merkwürdige Zusammenhänge. Die Kölner Altstadt im Rausch der Achtzigerjahre

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 219

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

IN DIESER REIHE BISHER ERSCHIENEN

ÜBERDOSIS

DER REGIONAL-KRIMI

BUCH 1

THOMAS ZIEGLER

Dieses Buch gehört zu unseren exklusiven Sammler-Editionen

und ist nur unter www.BLITZ-Verlag.de versandkostenfrei erhältlich.

In unserem Shop ist dieser Roman auch als E-Book lieferbar.

Bei einer automatischen Belieferung gewähren wir Serien-Subskriptionsrabatt. Alle E-Books und Hörbücher sind zudem über alle bekannten Portale zu beziehen.

© 2020 BLITZ-Verlag

Ein Unternehmen der SilberScore Beteiligungs GmbH

Mühlsteig 10 • A-6633 Biberwier

Redaktion: Jörg Kaegelmann

Umschlaggestaltung: Mario Heyer

Titelbild: 123RF

Satz: Gero Reimer

Alle Rechte vorbehalten

ISBN: 978-3-95719-990-4

3501 vom 21.07.2024

INHALT

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Epilog

Über den Autor

KAPITELEINS

Es war ein schlechter Tag gewesen, eine Ansammlung banaler Katastrophen. Und als Alfred Laschke am Kölner Hauptbahnhof aus dem Taxi stieg und durch den strömenden Regen zur verglasten Bahnhofshalle eilte, sah es nicht so aus, als hätte er den Tiefpunkt bereits erreicht.

Der Platzregen durchweichte seinen hellen Sommermantel, die schmutzigen Pfützen durchtränkten seine Lederschuhe, und kurz vor den beschlagenen Glastüren stieß er mit einer Frau zusammen, die ihren Regenschirm wie einen Schild vor sich hielt. Laschke stolperte, und sein Aktenkoffer mit den Finanzierungsunterlagen für das Multi-Millionen-Projekt Villenpark Zukunft landete in einer großen Wasserlache. Er stöhnte auf. Hoffentlich war der Koffer wasserdicht. Aber er wusste, dass seine Hoffnung ihn trog. Dies war ein Tag der Enttäuschungen, ein Tag voller Tücken und Fallstricke. Murphys Gesetz, dachte Laschke. So hieß er doch, dieser Amerikaner, dieser Ingenieur Murphy, der das Gesetz von der Unabwendbarkeit jeder theoretisch denkbaren Katastrophe formuliert hat. Alles, was schiefgehen kann, geht auch schief.

Er fischte den Aktenkoffer aus der Pfütze und trocknete ihn notdürftig mit seinem Taschentuch ab. Ich bin der lebende Beweis dafür, dass Murphys Gesetz richtig ist, dachte er deprimiert. Nicht nur, weil heute Morgen der Wagen nicht ansprang und er mit der Bahn nach Köln fahren musste. Und natürlich zu spät zu der entscheidenden Besprechung mit den Leuten vom Investmentfonds kam, sondern vor allem, weil sein sorgfältig ausgearbeitetes Finanzierungskonzept einen winzigen, aber katastrophalen Fehler hatte. Es gab keinen Geldgeber, der sich dafür interessierte. Ade, Villenpark Zukunft! Ade, Zukunft! Statt ein Multi-Millionen-Projekt für Millionäre abzuwickeln, würde er wieder heruntergekommene Altbauwohnungen an Studenten und Sozialhilfeempfänger vermitteln, während vor seinem Büro die Schwebebahn im Fünfminutentakt vorbeiquietscht und ihn langsam, aber sicher in den Wahnsinn treibt.

Er wollte sich abwenden, aber jemand hielt ihn am Arm fest. Er drehte sich um. Es war die Frau.

„Das ist ja wohl der Gipfel der Unverschämtheit!“, fauchte sie. „Zuerst mich anrempeln, und sich dann klammheimlich aus dem Staub machen! Wollen Sie sich nicht entschuldigen? Wissen Sie nicht, was sich gehört? Haben Sie denn überhaupt keinen Funken Anstand?“

Er starrte sie an. Sie war klein, gedrungen, eher muskulös als dick. Hatte wohl ihr Leben lang Sport getrieben, Gewichtheben oder Hammerwerfen. Und ihr Gesicht besaß harte, männliche Züge. Anabolika, dachte Laschke. Das ist es doch, was diese Sportlerinnen zur Leistungssteigerung nehmen. Muskeln bildende Präparate, die Frauen in Männer verwandeln.

Die Frau fuchtelte mit ihrem Regenschirm. „Ich verlange eine Entschuldigung, junger Mann. Sofort!“

Junger Mann? Er war achtundvierzig. Und von diesen achtundvierzig Jahren hatte er fast dreißig mit dem Versuch verbracht, in der Immobilienbranche reich zu werden. Aber sein Kontostand war noch immer nicht der Rede wert.

„Ich warte nicht mehr lange, junger Mann!“

Laschke riss sich los. „Scheren Sie sich zum Teufel!“, sagte er grob und stieß die Glastür zur Bahnhofshalle auf. Dort war es feucht und kalt; durch das Stimmengewirr der Reisenden und das hohle Plärren der Lautsprecherdurchsagen hörte er, wie die Frau ihm wütend nachschrie. Er drehte sich nicht um. Den Blick starr nach vorn gerichtet, drängte er sich an einer Gruppe junger, müde wirkender Rucksacktouristen vorbei und blieb vor den Kästen mit dem Fahrplanaushang stehen, die in Nähe der Fahrkartenautomaten den Weg versperrten.

Er sah auf die Uhr. Kurz nach fünf. Der Intercity Hellweg nach Wuppertal war eingetroffen. Er musste sich beeilen. Nein. Für heute hatte er genug Hektik gehabt. Es spielte keine Rolle, ob er eine Stunde früher oder später nach Wuppertal zurückkehrte. Nichts spielt eine Rolle. Sein Projekt war geplatzt. Endgültig. Kosten, das war alles, was ihm die Sache eingebracht hatte. Er hatte nicht einmal genug Geld, um seinen verdammten Wagen reparieren zu lassen. Er brauchte ein neues Auto, aber woher das Geld nehmen?

Laschke wandte sich ab und ging am Blumengeschäft und der zur U-Bahn führenden Treppe vorbei zum hoch gelegenen Intercity-Restaurant an der Domseite der Bahnhofshalle. Mit schleppenden Schritten erreichte er den Aufzug und drückte auf den Rufknopf. Er ignorierte die Treppe. Er war zu müde. Nicht körperlich, sondern seelisch. Geplatzte Träume. Das war sein Leben. Ein Sammelsurium geplatzter Träume. Kein Wunder, dass mich Iris verlassen hat. Welche Frau will schon einen Mann, der ihr nichts weiter als eine Million geplatzte Träume zu bieten hat?

Der Aufzug kam, und Laschke ließ sich nach oben tragen. Im Intercity-Restaurant war es angenehm warm, der grünbraune, rhombisch gemusterte Teppichboden dämpfte seine Schritte. Laschke sah sich um. Rechts vom Eingang, an der breiten Fensterfront mit Blick auf den Bahnhofsvorplatz, die Domplatte und den Dom, war noch ein Tisch frei. Erleichtert seufzend zog er den durchweichten Mantel aus und nahm Platz. Einen Moment lang zögerte er, dann öffnete er den Aktenkoffer und sah hinein. Das helle Innenfutter war dunkel vor Feuchtigkeit, die Villenpark-Unterlagen wiesen große, hässliche Wasserflecke auf. Er seufzte, klappte den Koffer wieder zu und stellte ihn unter den Tisch. Ein Blick hinaus in den grauen, regnerischen Tag ließ ihn frösteln.

Was ich jetzt brauche, sagte er sich grimmig, ist ein Cognac. Mindestens. Ich sollte mich betrinken. Vielleicht ist es das Beste. Cognac trinken und alles vergessen, mein Projekt, Iris, das Auto, das besenschrankgroße Büro in der Vohwinkler Kaiserstraße mit Blick auf die Schwebebahn, und vor allem die Schwebebahn selbst mit diesen plattnasigen Gesichtern an den Fensterscheiben. Das nervenaufreibende Quietschen der Schwebebahnzüge ist schon schlimm genug, aber diese Gesichter ... Sie sind furchtbar, einfach nur furchtbar.

„Sie wünschen?“

Laschke schrak auf. Lautlos war eine Kellnerin an seinen Tisch getreten, eine hagere Frau Ende Vierzig, früh ergraut, mit scharfgeschnittenen Gesichtszügen und vielen Fältchen um Mund und Augen. Sie hätte müde und verbittert gewirkt, wären diese Augen nicht gewesen, leuchtend blau und heiter wie ein wolkenloser Frühlingshimmel. Sie trug eine weiße Bluse und ein dunkelgrünes Schürzenkleid. Der heitere Ausdruck ihrer Augen gefiel Laschke. Gott, das war es, was er brauchte. Heiterkeit. Und natürlich einen Cognac, einen doppelten.

Er bestellte. Die Kellnerin ging davon, stieg die kurze Treppe zu der zweiten, höher gelegenen Tischebene hinauf, die von dem runden pavillonähnlichen Büfett aus Glas und Aluminium beherrscht wurde. Laschke sah ihr nach, bis sie hinter einer der großen Palmen verschwunden war, die dem Restaurant einen Hauch südländischen Charmes verliehen.

Er starrte wieder aus dem Fenster. Der Regen war stärker geworden und hatte die letzten Touristen von der Domplatte getrieben. Der Dom selbst war ein schiefergrauer Berg im Herbstgrau des verdämmernden Tages. Das Grau, der Regen, die menschenleere Domplatte, alles deprimierte ihn. Er war froh, als die Kellnerin mit den heiteren Augen den doppelten Cognac servierte. Er stürzte ihn in einem Zug hinunter und signalisierte ihr, ihm einen neuen zu bringen. Sie hob leicht die Brauen, missbilligend, wie er glaubte, aber ihre Missbilligung kümmerte ihn nicht. Er dachte wieder an die fruchtlosen Verhandlungen mit Jung und den anderen Vertretern vom Investmentfonds, an ihre ironischen Kommentare über seinen Finanzierungsplan und über das Villenpark-Projekt an sich. Verhandlungen, wie er sie schon so oft geführt hatte, und wie so oft ohne Erfolg.

Vielleicht ist die Zeit einfach noch nicht reif dafür, sagte sich Laschke. Vielleicht kommt das Projekt fünf oder sechs Jahre zu früh. Exklusive Wohnobjekte in vorzüglicher Lage, mit allem erdenklichen Luxus ausgestattet. Streng von der Außenwelt abgeschirmt. Von privaten Sicherheitskräften rund um die Uhr bewacht, durch Videokameras und modernste Elektronik vor kriminellen Elementen geschützt. Eine Oase der Sicherheit für die Leute mit dem großen Geld und der großen Angst vor Terroristen, Kidnappern, Dieben und sonstigen Verbrechern. In Amerika sind diese security estates ein Riesenerfolg, aber in Amerika ist die Kriminalitätsrate auch höher. Noch. Wir hier in Europa, in Deutschland, hinken der Entwicklung immer ein paar Jahre hinterher, fünf oder sechs Jahre.

Der zweite Cognac kam, und Laschke trank. Aber ich kann keine fünf oder sechs Jahre mehr warten. Ich bin achtundvierzig. Wenn ich es mit achtundvierzig noch nicht geschafft habe, dann schaffe ich es nie.

Draußen rauschte der Regen. Laschke stand auf und ging an den Tischen und Pflanzenkübeln vorbei zur Toilette. Als er die Toilettentür öffnete, prallte er mit einem bulligen, südländisch wirkenden Mann zusammen. Der Mann knurrte etwas Unverständliches, und für einen Moment sah Laschke einen Goldzahn zwischen den schmalen Lippen des anderen aufblitzen. Dann war der Mann auch schon an ihm vorbei und hinter der Biegung verschwunden.

„Idiot!“, rief ihm Laschke nach. „Verdammter Kanake!“ Leise vor sich hin fluchend, betrat er den Waschraum und blieb kurz stehen, um sich im Spiegel zu betrachten. Sein Haar war schwarz, ohne eine einzige graue Strähne, und man musste schon ein sehr scharfer Beobachter sein, um zu erkennen, dass es gefärbt war. Sein Gesicht war füllig, vielleicht ein wenig aufgedunsen, doch die energisch gekrümmte Nase und der entschlossen wirkende Blick seiner dunklen Augen verwischten die Spuren eines ausschweifenden Lebens.

Dieser Blick war gut, sogar sehr gut. Er verlieh ihm etwas Selbstbewusstes, Dynamisches. Laschke grinste. Schließlich hatte er ihn lange genug geübt. Er wandte sich ab und öffnete die Tür zum Toilettenraum. Drei Kabinen, die erste war unbesetzt, er griff nach der Klinke. Da hörte er ein Stöhnen. Er verharrte, horchte. Nichts. Offenbar hatte er sich getäuscht. Nein. Da war es schon wieder. Es drang aus der letzten Kabine. Ein ersticktes Stöhnen, ein Röcheln.

Er trat näher. „Hallo? Ist da jemand? Haben Sie Schwierigkeiten? Brauchen Sie Hilfe?“

Keine Antwort. Nicht einmal mehr das Stöhnen. Stille. Doch als er sein Ohr an die Tür presste, hörte er röchelnde Atemzüge. Vielleicht war jemand ohnmächtig geworden.

Herzinfarkt, dachte Laschke. Der Albtraum eines jeden Geschäftsmannes in meinem Alter. „Hallo?“, sagte er wieder. Seine Hand lag auf der Klinke, aber er drückte sie nicht nach unten. Was sollte er tun? Die Toilettenfrau rufen? Einen Krankenwagen alarmieren? Er schnitt eine Grimasse. Das Stöhnen konnte auch eine harmlose Ursache haben. Manche Leute machten eben Geräusche, selbst auf einer öffentlichen Toilette. Die Klinke gab unter dem Druck seiner Hand nach, und die Tür schwang auf. Sie war nicht verschlossen. Dann traf sie auf Widerstand, und Laschke erhaschte einen Blick auf die Beine eines Mannes. Der Mann lag auf dem Boden. Laschke stieß die Tür weiter auf und steckte den Kopf durch den Spalt.

Es dauerte eine Weile, bis er begriff, was er sah. Der Mann war noch jung, zwanzig oder zweiundzwanzig, auf keinen Fall älter. Geschmackvoll gekleidet. Weiße Leinenhose, teurer weißer Pullover, Kaschmir, zweifellos Kaschmir. Blondes, modisch frisiertes Haar. Ein hübsches Gesicht. Ein Gesicht, auf das die Frauen flogen. Auch wenn es jetzt schlaff und weiß wie Elfenbein war.

Laschkes Blick kehrte zum Kaschmirpullover zurück. Der linke Ärmel war hochgekrempelt und enthüllte eine goldene Uhr. Eine Rolex. Sehr teuer, mindestens zwei- oder dreitausend Mark wert. Wenn es keine Imitation war. Aber es war nicht die Uhr, die seinen Blick bannte, sondern der Gürtel, mit dem der Oberarm abgebunden war, und die Spritze, die noch in der Armbeuge steckte. Ein Rauschgiftsüchtiger, dachte Laschke. Ein Junkie. Und er ist bewusstlos. Eine Überdosis! Gott, und dabei ist er noch so jung.

Laschke schob sich durch den Türspalt und kniete neben dem jungen Mann nieder. Er atmete noch, aber nur ganz flach, kaum merkbar. Laschke löste sich aus seiner Erstarrung, fuhr hoch und stürzte in den Waschraum. Neben der Ausgangstür, an dem kleinen weißen Tisch mit dem Teller voller Fünfzigpfennigstücke, stand jetzt eine verhärmt wirkende Frau in einem langen weißen Kittel. Die Toilettenfrau. Sie starrte ihn verwirrt an.

„Schnell!“, schrie Laschke. „Wir brauchen einen Krankenwagen! Rufen Sie einen Krankenwagen! Da hinten liegt jemand. Bewusstlos, ein junger Mann, er hat Rauschgift genommen, Heroin, er stirbt. Wir brauchen einen Krankenwagen!“

Die Frau bekreuzigte sich. „Jesus Christus“, sagte sie. „Jesus Christus!“

Laschke riss die Tür auf und schob sie hinaus. „Beten Sie nicht, laufen Sie zum Telefon und rufen Sie einen Krankenwagen. Und machen Sie schnell, verdammt noch mal!“

Sie stolperte davon.

Laschke stürzte zurück in den Toilettenraum. Mund-zu-Mund-Beatmung, dachte er. Vielleicht hilft das. Gott, was für eine elende Art zu sterben! Auf dem Boden einer Toilette. In diesem Alter, Junkie-Tod. Man liest immer in den Zeitungen davon, aber es selbst zu sehen, mit eigenen Augen, es selbst zu erleben. Was für ein Tag. Was für ein Tag ...

Als er erneut neben dem jungen Mann niederkniete, atmete er nicht mehr. Das elfenbeinweiße Gesicht war jetzt grau, die Lippen hatten sich bläulich verfärbt. Er stirbt!, durchfuhr es Laschke. Er ist tot. Er versuchte es trotzdem mit Mund-zu-Mund-Beatmung. Nicht sehr geschickt, schließlich war es Jahre her, dass er an einem Erste-Hilfe-Kursus teilgenommen hatte, aber er versuchte es trotzdem.

Ohne Erfolg. Er fuhr zurück. Was für ein Idiot, dachte er, von plötzlicher Wut erfüllt. Warum hat er das gemacht? Warum, zum Teufel, hat dieser verdammte Idiot dieses verdammte, mörderische Zeug genommen? Um mit zwanzig auf einem Bahnhofsklo zu verrecken? Sein Blick wanderte zu der Spritze, verharrte kurz, wanderte weiter zum Handgelenk, zur goldenen Uhr. Er starrte die Uhr an. Himmel, wie kam ein Junkie an eine Rolex? Geklaut, bestimmt geklaut. Oder der Bursche war ein Dealer. Er war bestimmt ein Dealer. Wie hätte er sich sonst die teure Uhr und die teure Boutiquenkleidung leisten können? Laschke nickte unwillkürlich. Ein verdammter Dealer, der Dutzende oder Hunderte von anderen jungen Leuten ins Elend oder in den Tod getrieben und den nun das wohlverdiente Schicksal ereilt hatte. Die Uhr. Sie war mindestens Zweitausend wert. Zweitausend. Und der Tote konnte mit ihr nichts mehr anfangen. In der Ewigkeit, oder der Hölle, gab es für Uhren keine Verwendung.

Laschke dachte an seinen Wagen, an den Motorschaden, den verrosteten Unterboden. Er streifte dem Toten die Rolex ab und ließ sie in der Innentasche seines Jacketts verschwinden.

Als die Sanitäter kamen, war er wieder mit der Mund-zu-Mund-Beatmung beschäftigt.

Aber es war ein schlechter Tag. Es war wirklich ein schlechter Tag. Vor allem für den Jungen mit dem hübschen Gesicht und den toten Augen.

KAPITELZWEI

Das Café Regenbogen lag in einem leicht heruntergekommenen Eckhaus in Köln-Sülz, einem der aufstrebenden Viertel der Stadt. In allen Straßen waren Spekulanten und abschreibungsbesessene Zahnärzte damit beschäftigt, die Studenten, Lebenskünstler und alten Leute aus ihren billigen Altbauwohnungen zu vertreiben, aber das Café war von den Luxussanierern bisher übersehen worden, und vielleicht gefiel es Markesch deshalb so gut.

Vielleicht aber auch, weil sich im Regenbogen die hübschen Studentinnen von der nahe gelegenen Universität trafen und bei Kaffee und billigem Wein auf die Semesterferien warteten. Das Café gehörte einem Griechen, der sich Archimedes nannte und mit seinen dunklen Augen, dem schwarzen Bart und dem schwarzen Lockenhaar wie ein junger hellenischer Gott aussah.

Als Markeschs wichtigster Kreditgeber war er tatsächlich eine Art Gott. Nur sein Name war erfunden. In einer langen Nacht voller Ouzo und Retsina hatte er verraten, wie er wirklich hieß, aber Markesch konnte sich nur daran erinnern, dass der Name aus schätzungsweise zweiundneunzig Silben bestand und für eine zivilisierte mitteleuropäische Zunge völlig unaussprechlich war. Also blieben sie bei Archimedes. Der Mann, der den Flaschenzug erfunden hatte. Und der nach über zweitausend Jahren in die Welt zurückgekehrt ist, um jede Flasche in einem Zug auszutrinken.

Markesch griff nach seinem Scotch und sah zu der langbeinigen Blondine hinüber, die ihren hautengen Pullover immer wieder straff nach unten zog, wie, um allen männlichen Gästen zu beweisen, dass sie sogar im Schnürkorsett jeden Busenwettbewerb gewinnen konnte. Sie saß allein an einem der Tische, dicht an der Fensterbank mit den üppig wuchernden Topfpflanzen. Kölns erstem und einzigem Privatdschungel. Alle paar Sekunden spähte sie durch das Dickicht hinaus auf die Straße, wo die Autos wie überdachte Rettungsboote durch die Pfützen brausten. Der Regen der letzten Tage hatte sich gegen Abend zu einer Sintflut entwickelt, und Markesch fragte sich, wann die Berrenrather Straße zu einem Nebenarm des Rheins werden würde. Wahrscheinlich noch vor Morgengrauen, wenn nicht irgendjemand den Stöpsel aus der Stadt zog. Aber ihm gefiel der Regen. Wenn Köln schon untergehen sollte, dann durch eine Sintflut. Es war bei Weitem die sauberste Lösung.

Die Blondine schlug ihre langen Beine übereinander und warf das lange Haar zurück. Sie war ganz in Schwarz gekleidet, schwarzer Pullover, schwarzer Rock, schwarze Netzstrümpfe, schwarze hochhackige Schuhe. Aber sie sah nicht traurig aus. Eher ungeduldig. Verärgert.

Sie sah aus wie jemand, den man versetzt hatte, und Markesch hoffte, dass dies der Fall war. Schließlich hatte er heute noch nicht seine tägliche gute Tat vollbracht, und irgendjemand musste sich um sie kümmern. Es war besser, wenn er das erledigte, als sie irgendeinem gefühllosen Trottel zu überlassen, der alles nur verderben würde.

„Sie studiert Biologie“, sagte Archimedes im akzentfreien Deutsch. In Köln geboren und aufgewachsen, beherrschte er nur ein paar Brocken Griechisch, ausnahmslos Schimpfwörter und Flüche. Er ließ sich an Markeschs Tisch nieder, zog an seiner filterlosen Zigarette und ließ beim Lächeln ebenmäßige Zähne aufblitzen, so weiß, als wollte er mit ihnen seine Verachtung für die abschreibungsbesessenen Zahnärzte ausdrücken. „Im ersten Semester“, fügte er hinzu. „Sie heißt Regina.“

Markesch leerte sein Whiskyglas und stellte es zur Seite. „Biologie“, wiederholte er gedehnt. „Hätte ich mir denken können. So, wie sie aussieht, versteht sie bestimmt jede Menge von Biologie. Vielleicht kann sie mir einiges beibringen. Was meinst du?“

Der Grieche winkte ab. „Vergiss es. Sie hat einen festen Freund, Typ Stahlschrank, humorlos, gewalttätig. Du würdest nur deine Krankenversicherung mit einem mehrmonatigen Klinikaufenthalt belasten. Auf der Intensivstation. Nicht einmal ich habe es geschafft, ihr kaltes Herz zu erwärmen, von ihrem Bett ganz zu schweigen.“

„Vielleicht mag sie einfach keine griechischen Götter. Vielleicht steht sie mehr auf deutsche Helden mit glorreicher Vergangenheit und zweifelhafter Zukunft.“

„Du bist zu alt für sie“, sagte Archimedes freundlich. „Biologisch betrachtet, bist du auf dem absteigenden Ast, während sie das Leben noch vor sich hat.“

Markesch drehte das Whiskyglas zwischen den Händen. „Man merkt, dass du zwei Semester Psychologie studiert hast“, knurrte er. „Wirklich. Du weißt, wie man einem selbstmordgefährdeten Menschen Mut zum Leben macht.“

Der Grieche grinste.

Markesch starrte in das leere Glas und dachte an den Stahlschrankfreund der Blondine.

„Woran denkst du?“, fragte Archimedes interessiert. „Hoffentlich an das viele Geld, das du mir schuldest und das mich früher oder später in den Ruin treiben wird. Eher früher als später, was das betrifft.“

„Ich denke nur an dich, nicht an deinen Ruin. Ich denke nie an den Ruin. Das unterscheidet mich von dir.“

Der Grieche beugte sich nach vorn und drückte seine Zigarette im Aschenbecher aus. „Warum übernimmst du nicht zur Abwechslung einen neuen Fall? Ein neuer Fall würde dich vom Scotch ablenken und dir nebenbei helfen, deine Schulden bei mir abzutragen.“

„Ich warte auf einen neuen Fall“, erklärte Markesch. „Seit zwei Monaten.“

„Warten. Das Leben eines Privatdetektivs ist hart.“

„Das Leben eines Privatdetektivs ist nur dann hart, wenn er sich den Luxus von Prinzipien leistet.“ Archimedes schob sich eine neue Zigarette zwischen die Lippen. „Und ich glaube nicht, dass du dir im Moment etwas so Kostspieliges wie Prinzipien leisten kannst. Ston diabolo! Es gibt genug eifersüchtige Irre, die glücklich wären, dir pro Tag ein paar Hunderter zu zahlen, damit du ihren untreuen Frauen hinterherschnüffelst. Du hast einen guten Ruf in der Branche. Warum willst du ihn nicht zu Geld machen?“

„Weil es mich krank macht“, sagte Markesch. „Schmutz macht mich krank. Vor allem diese Sorte Schmutz. Ich bin lange genug mit Fotoapparat und Teleobjektiv hinter Leuten hergerannt, die nur ein wenig Spaß im Bett haben wollten. Ich bin allergisch gegen diese eifersüchtigen Irren, die von mir verlangen, ihren Frauen nachzuspionieren. Ich kann so nicht leben, verstehst du?“

„Natürlich. Ich verstehe dich.“ Der Grieche nickte bedächtig. „Ich kenne dein Problem. Dein Problem ist, dass du ein zu guter Schnüffler bist. Seit du damals diesen spektakulären Fall von Software-Diebstahl aufgeklärt hast, bist du für die Realitäten des Alltags verdorben. Der Alltag eines Privatschnüfflers besteht aber nicht aus spektakulären Fällen, sondern aus untreuen Ehemännern und nymphomanischen Ehefrauen. Es kling vielleicht grausam ...“

„Es klingt bestimmt grausam.“

„... aber so ist das Leben.“

„Meins nicht.“

Der Grieche gestikulierte. „Du bist ein Idiot, Markesch!“

„Ich bin durstig.“ Markesch reichte ihm das leere Glas. „Habe ich noch Kredit?“

„Malaka!“, fluchte der Grieche. „Natürlich hast du Kredit! Du bist mein Freund. Du hast so lange Kredit, bis du mich ruiniert hast. Katalawes?“

Er verschwand hinter der Theke, und Markesch beschäftigte sich wieder mit der einsamen Blondine. Sie blätterte lustlos in einer der Zeitschriften, die neben der Tür auslagen, und im Profil erinnerte ihr Gesicht an das einer altägyptischen Statue, die Markesch irgendwo einmal gesehen hatte. Vielleicht hieß sie ebenso wenig Regina wie der Grieche Archimedes hieß. Vielleicht hieß sie in Wirklichkeit Nofretete.

Markesch holte tief Luft, der Grieche stellte ihm einen dreifachen Whisky auf den Tisch und ging dann mit ausgebreiteten Armen einer Gruppe Studentinnen im Alternativ-Look entgegen, die vor dem Regen ins Café flüchteten. In ihren Schlabberpullovern, Latzhosen und Jeans wirkten sie wie neudeutsche Gartenzwerge. Vor allem, wenn man sie mit der Blondine verglich, und Markesch sah keinen Grund, warum er auf den Vergleich verzichten sollte.

Er seufzte und nippte an seinem Scotch. Archimedes’ Worte gingen ihm nicht aus dem Sinn. Natürlich hatte der Grieche recht. Der Software-Fall gehörte der Vergangenheit an. Dass es ihm gelungen war, den betrügerischen EDV-Chef der Unidata daran zu hindern, neu entwickelte Computerprogramme im Wert von zwanzig Millionen an die Konkurrenz zu verkaufen, hatte ihm viel Publizität eingebracht und ihn ermutigt, sich selbstständig zu machen. Jetzt war er selbstständig, aber ihm fehlten die Aufträge. Das lukrative Geschäft mit der Spionageabwehr in der Industrie machten die großen Agenturen. Für Ein-Mann-Unternehmen wie ihn blieben nur die eifersüchtigen Irren übrig, die ihre Ehefrauen überwachen lassen wollten. Markesch seufzte wieder und sah mürrisch in sein Whiskyglas. Ich sollte den Beruf wechseln, dachte er. Sterbehelfer werden oder Fernheiler. Fernheiler wäre der ideale Job für mich. Ich sehe schon mein Firmenschild vor mir. Magus Markesch ‒ Fernheilen, Gesundbeten, Abbuchen. Die Heilung beginnt mit der ersten Abbuchung von Ihrem Girokonto. Er grinste.

„Markesch? Sie sind doch Markesch, nicht wahr?“ Er blickte auf.

Die Frau war in diesem Café in etwa so fehl am Platz wie ein Pfau in einem Hühnerstall. Auf den ersten Blick wirkte sie wie Ende Dreißig, doch sie schien wesentlich älter zu sein, fünfundvierzig oder fünfzig. Vielleicht hatte sie eine geniale Privatkosmetikerin, oder sie hatte sich liften lassen. Ihr glitzernder Schmuck, die Ohrringe, die Halskette, das diamantbesetzte Armband und die Brillantringe an ihren Fingern. All das entsprach in seinem Wert schätzungsweise einer privaten Schönheitsklinik. Und wenn das Kleid unter ihrem Nerz nicht das Exklusivmodell eines der teuersten französischen Modeschöpfer war, wollte Markesch tatsächlich seinen Job als Privatdetektiv an den Nagel hängen und Fernheiler werden.

Sie war nicht groß, knapp einen Meter sechzig, aber ihre Haltung war königlich und ließ sogar die Blondine mit dem altägyptischen Profil und den langen Beinen auf wohlverdientes Mittelmaß schrumpfen. Ihr schmales, dezent geschminktes Gesicht war von herber Schönheit, ihr Haar kunstvoll frisiert, dunkel, mit einem metallicblauen Schimmer.

Nur ihre Augen, die gefielen Markesch nicht. Es waren die Augen einer Frau, die gewohnt war, mit ihrem Geld alles kaufen zu können. Schmuck, Luxuslimousinen, Villen und Menschen. Aus den Augenwinkeln sah Markesch hinaus in den sintflutartigen Regen. Wie er erwartet hatte, parkte am Straßenrand unmittelbar vor dem Café eine schwarz lackierte Mercedeslimousine. Hinter dem beschlagenen Seitenfenster waren die verschwommenen Umrisse eines Mannes zu erkennen. Zweifellos ihr Chauffeur.

„Ich bin Markesch“, bestätigte er. „Möchten Sie sich setzen?“

Die Frau nahm Platz. Ihr Gesicht war ausdruckslos, nur ihre Augen lebten und taxierten ihn mit der Wärme eines Eiswürfels.

„Mein Name ist Maaßen“, sagte sie. „Elvira Maaßen.“ Dann schien sie auf eine Reaktion zu warten, als hätte ihr Name den gleichen Klang wie Rockefeller oder Krupp, und als Markesch schwieg und lediglich knapp nickte, fügte sie hinzu: „Mir gehört die Maaßen-Pharma-AG.“

Ihr Tonfall war ein wenig gereizt. Markesch runzelte die Stirn. Maaßen-Pharma weckte eine vage Erinnerung in ihm. Dann hellte sich sein breitflächiges Gesicht auf. „Tolimadol.“

Sie blinzelte. „Wie bitte?“

„Tolimadol. Ein Schmerzmittel. Vitamin C, kombiniert mit der bewährten Acetylsalicylsäure. Abends Scotch, morgens Tolimadol. Ihre Firma stellt das Mittel her. Ich nehme es regelmäßig und bin sehr zufrieden.“

„Mein Schwager leitet die Firma“, erklärte sie. Das ärgerliche Funkeln in ihren Augen verriet, dass sie sich in die Defensive gedrängt fühlte. „Ich bin über unsere Produktpalette nur unzureichend informiert. Jedenfalls freut es mich, dass die Maaßen-Pharma Ihnen hilft, die negativen Folgen Ihrer, ähm, Trinkgewohnheiten zu überwinden.“ Ihr Blick streifte das Whiskyglas. Etwas wie Verachtung huschte kurz über ihre herbschönen Züge. „Doktor Fichte sagte mir, dass ich Sie hier finden würde. Er hat Sie mir empfohlen. Seiner Meinung nach sind Sie der einzige Mensch, der mir helfen kann.“ Dem Klang ihrer Stimme nach schien sie Dr. Fichtes Meinung nicht zu teilen.

Fichte, dachte Markesch. Der Geschäftsführer der Unidata. Sehr aufmerksam von ihm. „Was kann ich für Sie tun, Frau Maaßen?“

Sie sah sich unbehaglich um. „Können wir nicht in Ihr Büro ...?“

„Dies ist mein Büro.“

Sie blinzelte erneut.

„Für meine Zwecke genügt es“, erklärte er. „Ein wenig unkonventionell vielleicht, aber hier ist man unter sich, und der Scotchvorrat geht nie zur Neige.“ Markesch unterdrückte ein Grinsen. Sie wirkte schockiert, aber der verächtliche Blick, mit dem sie sein Whiskyglas bedacht hatte, war ihm nicht entgangen. Und wenn er etwas hasste, dann waren es Leute, die einen guten Scotch verachteten. „Wollen Sie etwas trinken? Vielleicht auch einen Scotch?“

Elvira Maaßen presste die Lippen zusammen. Einen Moment lang glaubte er, dass sie aufstehen und gehen würde, aber sie blieb sitzen. Offenbar brauchte sie wirklich Hilfe. Und offenbar schien sie Dr. Fichtes Urteil doch mehr zu vertrauen als ihrem eigenen Vorurteil über trunksüchtige Privatdetektive. Sie holte tief Luft. „Einen Kaffee.“