Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Verlag Kremayr & Scheriau

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

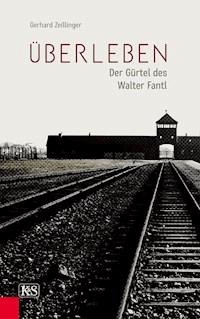

Walter Fantl ist vierzehn, als Hitler in Österreich einmarschiert, mit 18 wird er nach Theresienstadt, mit 20 nach Auschwitz deportiert. Gemeinsam mit seinem Vater geht er am 29. September 1944 über die Rampe von Birkenau, ahnungslos, was geschehen wird. Als der 21-Jährige im Juli 1945 nach Wien zurückkommt, ist ihm nichts von seinem Leben geblieben als ein breiter Ledergürtel: das Einzige, was er nach der Selektion behalten durfte. Bis zur Befreiung ist der Gürtel für ihn ein Überlebenssymbol, an das er sich jeden Tag klammert. Und bis heute ein Stück Erinnerung an die dunkelste Zeit seines Lebens: als er seine gesamte Familie verlor. Heute ist Walter Fantl einer der letzten noch lebenden Zeitzeugen in Österreich. Basierend auf jahrelangen Gesprächen und zahlreichen Originaldokumenten zeichnet der Historiker und Journalist Gerhard Zeillinger den bewegenden Lebensweg nach, der von der behüteten Kindheit in Bischofstetten in Niederösterreich direkt in den Horror der NS-Zeit und in die Stunde null nach der Befreiung mündet. Zeillingers dokumentarisch erzählender Stil macht diese berührende Geschichte achtzig Jahre später noch einmal lebendig und schildert sehr eindringlich das Bild einer Zeit, die uns bis heute beschäftigt.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 298

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Gerhard Zeillinger

ÜBERLEBEN

Der Gürtel des Walter Fantl

FÜR WALTERUND IN ERINNERUNGAN LEO LUSTER (1927–2017)

Als wir nach dem Duschen in die Aufnahmebaracken gebracht wurden, hatte ich nur noch meine Stiefel und meinen Gürtel. Die Stiefel waren schon am nächsten Morgen nicht mehr da. Von meinem Leben davor war mir nur der Gürtel geblieben. An ihn klammerte ich mich wie an einen Talisman. Ich weiß nicht warum, aber ich sagte mir, wenn ich den Gürtel verliere, verliere ich auch mein Leben. Und wenn ich ihn behalte, werde ich am Leben bleiben und wieder aus dieser Hölle herauskommen.

Inhaltsverzeichnis

Was jetzt?

Auf dem Land

In der Zwickmühle

„Ghettoisiert“

Der Alptraum

Links, rechts

Im „Krepierlager“

Bis zum Äußersten

Im Niemandsland

Die Toten und die Lebenden

Nachlese

Was jetzt?

Wien, 10. Juli 1945

1

Als er plötzlich vor ihr stand, hat Grete Gross ihn nicht mehr erkannt. Ein junger, schmächtiger Mann mit hohlen Wangen, zwar rasiert und die Haare geschnitten, aber insgesamt eine bedauernswerte Erscheinung. Alles hängt an ihm, Hemd und Hose sind um ein paar Nummern zu groß, um die Taille hat er einen breiten Gürtel geschlungen, wie ihn sonst nur die Arbeiter tragen. Der Gürtel gibt dem jungen Mann scheinbar den einzigen Halt. Kaum fünfzig Kilo hat Walter damals gewogen, zu Beginn des Jahres, wird er später erzählen, waren es gar nur achtunddreißig. Er war dürr, wie zum Abbrechen. Hätte er sich in einem Spiegel sehen können, er wäre vor sich selber erschrocken. Vorsichtig hat er zu essen begonnen, langsam, über Monate hin, hat er wieder zugenommen, aber ohne den breiten Gürtel, der ihn scheinbar so zusammenschnürt, hält ihm die Hose noch immer nicht am Leib.

Frau Gross hat im ersten Augenblick nicht gewusst, was sie mit ihm anfangen soll. Natürlich war ihr sofort klar, dass es sich um keinen Klienten handelt, der zum Dr. Stern möchte, deshalb braucht sie auch nicht zu sagen, dass die Kanzlei noch gar nicht wieder geöffnet hat, das kann noch eine Zeit dauern. Nein, dieser junge Mann, das sieht man auf den ersten Blick, hat nichts mit dem Gericht zu tun. Frau Gross kennt mittlerweile diese „Gestalten“, die seit einigen Wochen in Wien herumlaufen. Die jetzt alle aus den Lagern zurückkommen, ausgehungert und wenig Vertrauen erweckend. Dabei hat Walter immer großen Wert auf ordentliche Kleidung und korrekte Erscheinung gelegt. Und er selbst weiß, so schlimm wie jetzt – wenn er von der Zeit im Lager absieht – hat er noch nie ausgesehen, abgerissen, fast schäbig, so kommt er sich vor.

Das Wenige, das er zum Anziehen hat, hat er sich in den letzten Monaten „organisiert“, irgendwo auf dem Weg zwischen Gleiwitz, Theresienstadt und Wien, die Strecke seiner monatelangen Rückkehr nach Hause. Am Anfang ging es nur darum, das verhasste Streifengewand loszuwerden und wieder normale Kleidung zu tragen. Das eine oder andere Hemd, ein wenig Wäsche hat er vom Roten Kreuz bekommen. Nur den Gürtel hat er auch vorher schon gehabt. Der Gürtel, der seinen Körper so auffallend in zwei Hälften teilt, ist das Einzige, was ihm geblieben ist. So ist er vor drei Jahren in Wien als Schlosser gegangen, in der „Technischen Kolonne“ der Kultusgemeinde. Da war Walter achtzehn. Er hat Türschlösser repariert, Schlüssel gefeilt. Oder er hat beim Übersiedeln geholfen. Übersiedeln hat immer geheißen, dass die Parteien in eine noch kleinere Wohnung ziehen mussten, eigentlich in ein Untermietzimmer, bis sie ein paar Wochen später abgeholt wurden, um dann für immer zu verschwinden.

Grete Gross und ihrer Mutter hätte es jederzeit auch so ergehen können. Die ganze Zeit hat sie in Angst gelebt, man könnte sie ebenfalls fortbringen, ins Sammellager, in ein Ghetto nach Polen. Auf der Straße wechselte sie die Seite, wenn sie jemanden in Uniform auf sich zukommen sah – nur nicht auffallen, nur nicht nach dem Ausweis gefragt werden. Jedes Mal dieses Herzklopfen, bis sie endlich die Kanzlei von Dr. Stern erreichte. Bei ihm hat sie sich sicher gefühlt. „Sie bleiben bei mir“, hat er zu ihr gesagt, „Ihnen und Ihrer Mutter wird nichts passieren.“ Aber wie konnte er das versprechen? Dr. Stern war doch selbst Jude.

Walter hat Grete und ihre Mutter das letzte Mal im September 1942 gesehen, kurz bevor er und seine Familie „auf Transport gingen“. Danach hatten sie nichts mehr voneinander gehört.

Walter kommt alles fremd vor. Seit dem Morgen ist er zurück in Wien. Er ist über Pressburg gekommen, mit ein paar Kameraden, dem Leo, Kurt Herzka, Sigi Rittberg und noch vier anderen. Genau genommen ist er mit ihnen schon seit Monaten unterwegs. Gemeinsam waren sie im Lager und auf „Todesmarsch“, das hat sie zusammengeschweißt. Als sie Ende Januar befreit wurden, wussten sie lange nicht, wohin. Sie zogen von einem Ort zum andern, wie eine verschworene Gruppe. Junge Männer mit Hunger nach Leben, aber ohne Vorstellung, wie dieses Leben aussehen soll. Zuletzt waren sie wieder in Theresienstadt gelandet. Das ist nun genau vier Wochen her. Sie hatten sich fast schon an diesen Ausnahmezustand gewöhnt, dann haben sie spontan beschlossen, nach Wien zu fahren – nicht, um dorthin zurückzukehren, sie wollten nur wissen, wie es in Wien jetzt aussieht.

Natürlich sind sie schockiert. Überall zerbombte Häuser, Schuttberge und Menschen, die darin herumwühlen. Alle Brücken gesprengt. Auch die Kultusgemeinde in der Seitenstettengasse, wohin sie als Erstes gehen, ist in den letzten Kriegswochen von einer Bombe getroffen worden. Später wird Walter erfahren, dass mehr als sechzig Menschen im Luftschutzkeller ums Leben gekommen sind, auch Ilse, eine Jugendfreundin aus seiner Clique, die eine hübsche junge Frau geworden war. So knapp vor dem Ende. Die Eingänge sind mit Brettern vernagelt, auf einem angeschlagenen Schild lesen sie, dass sich die Amtsdirektion nun am Schottenring, Ecke Deutschmeisterplatz befindet. Dort sei auch eine Meldestelle für Rückkehrer eingerichtet und es würden Pakete ausgegeben, wird den jungen Männern gesagt.

Walter bekommt an diesem Morgen eine Legitimation ausgestellt. In vier Sprachen, auf Deutsch, Russisch, Englisch und Französisch, wird ihm bescheinigt, dass er Häftling in Auschwitz war. Nunmehr ist es amtlich. Eigentlich ist er gekommen, weil er wissen möchte, ob jemand von seinen Verwandten überlebt hat. Aber keiner der Namen findet sich in den Listen. Weder hier noch beim Roten Kreuz hat sich einer von ihnen seit der Befreiung gemeldet. Das müsse nichts bedeuten, sagt man ihm, fast täglich würden neue Listen erstellt, immer noch würden sich Vermisste melden. Dasselbe hat man ihm auch in Theresienstadt gesagt, als er nach seiner Mutter und seiner Schwester gefragt hat.

Als er wieder auf der Straße steht und überlegt, wohin er gehen könnte, fällt ihm die Grete Gross ein. Die Gretl. Er kennt sie, seit er ein Kind war und sie mit ihren Eltern jedes Jahr zur Sommerfrische nach Bischofstetten aufs Land gekommen ist. Sie waren die einzigen jüdischen Sommergäste in der kleinen Landgemeinde, und Walters Eltern, die eine Greißlerei führten, waren die einzigen Juden im Ort. Da ist schnell eine Freundschaft entstanden. Als Walter 1924 zur Welt kam und am achten Tag nach seiner Geburt in die jüdische Gemeinschaft aufgenommen wurde, waren die Gross eigens aus Wien gekommen. Gretes Vater hatte Walter bei der Beschneidung gehalten. Damals hat sich noch niemand vorstellen können, eines Tages alles hier aufgeben zu müssen.

Sechzehn Jahre später hieß es plötzlich fortgehen, in einem fremden Land ein neues Leben anfangen. Von Amerika wurde geredet. Aber dazu brauchte man Geld, man brauchte Beziehungen. Auch Grete Gross hat überlegt, sich und ihre Mutter irgendwo im Ausland in Sicherheit zu bringen. Nur wohin hätten sie gehen können? Und dann hat der Dr. Stern seine Hand über sie gehalten. „Machen Sie sich keine Sorgen“, hat er gesagt. Aber konnte sie sich darauf verlassen?

Dr. Stern war einer der wenigen jüdischen Rechtsanwälte in Wien, die auch nach 1938 noch jüdische Klienten vertreten durften, zuletzt war er der einzige. Es war bekannt, dass er Kontakte zur Gestapo hatte. Er könne Juden vor dem Transport retten, wurde gesagt, es käme nur auf die Höhe der Summe an. Aber die wenigsten hatten noch so viel Geld, um sich freikaufen zu können. Das war 1942, auf dem Höhepunkt der Deportationen, als auch Walter und seine Familie fortmussten. Was seither in Wien geschehen ist, davon hat Walter nur gerüchteweise in Theresienstadt gehört.

An diesem Vormittag geht er noch einmal durch den 1. Bezirk. Die Kanzlei von Dr. Stern befand sich in der Wollzeile. Gibt es die Kanzlei noch? Kann er die Grete dort antreffen? Er kommt am ausgebrannten Stephansdom und an Schuttbergen vorbei. In der Wollzeile, eine Straße weiter, sind die Häuser fast alle unbeschädigt, auch das Haus Nummer 18 steht noch. Eine noble Innenstadtadresse, das Stiegenhaus mit Marmor verkleidet. Frau Gross, die in Walters Erinnerung hinter einem großen Schreibtisch im Empfangszimmer sitzt, hätte bei Dr. Stern eigentlich nichts mehr zu tun, die Kanzlei ist geschlossen, der Rechtsanwalt, der sie und ihre Mutter tatsächlich vor der Gestapo geschützt hat, wartet noch immer auf seine Wiederzulassung.

Trotzdem kommt Frau Gross, sie ist siebenunddreißig und unverheiratet, jeden Morgen in die Kanzlei, ordnet Akten und sichtet die spärliche Post. Als es läutet, geht sie automatisch zur Tür. „Ja bitte?“, fragt sie, und eigentlich will sie gleich sagen, dass Dr. Stern vorerst noch niemanden vertreten kann.

Der junge Mann, der so fremd vor der Tür steht, der so entsetzlich aussieht, lächelt. Und Grete sieht ihn mit fragenden Augen an. Dann erschrickt sie. Als stünde ein Gespenst vor ihr.

„Und deine Eltern“, fragt sie, „deine Schwester?“

Walter schüttelt den Kopf. „Nur ich.“

2

Zur selben Zeit steht Leo Luster vor der Wohnungstür, hinter der er bis 1941 mit seinen Eltern gelebt hat. Schreygasse 12, dritter Stock. Den Namen, der seither am Türschild steht, hat er nicht vergessen, und auch nicht wie der Herr Sowieso, ein illegaler Nazi, gekommen ist und ihnen die Wohnung weggenommen hat. „Packt eure Sachen, in zwei Stunden seid ihr draußen!“ Sie mussten in eine Kellerwohnung, die nur aus einem einzigen Raum und einer Küchenecke bestand, ohne elektrisches Licht, ohne Wasser. Mitnehmen durften sie nur, was sie tragen konnten. Leo kann sich noch gut erinnern, und wenn er manchmal im Lager an zu Hause gedacht und sich vorgestellt hat, wie er zurückkommt, dann hat er sich ausgemalt, wie er in die Schreygasse geht und es genauso machen wird. Er wird den Mann und seine Frau aus der Wohnung werfen, er wird ihnen sagen: „Packt zusammen, ihr habt zwei Stunden Zeit, dann seid ihr weg!“

Eigentlich wollte Leo die Frau Schlicksbir aufsuchen, die Hausbesorgerin, die Einzige, der sein Vater damals vertraut hat, obwohl er sich auch bei ihr nicht sicher war, auf welcher Seite sie steht. Aber die Frau Schlicksbir wohnt nicht mehr hier. Aus dem Fenster der Hausmeisterwohnung sieht ein Herr um die fünfzig heraus. Leo erkennt ihn sofort. Auch er ein Parteigenosse, einer von der unangenehmen Sorte. Im Winter hat er Leo immer zum Schneeschaufeln geholt und ihn auch sonst gerne erniedrigende Arbeiten verrichten lassen, er hat sich einen Spaß daraus gemacht, Juden zu schikanieren.

Jetzt ist er offenbar der neue Hausbesorger, ein grauer, eigentlich kleiner Mann. Leo ist ihm in den wenigen Jahren, die er nicht mehr hier war, über den Kopf gewachsen und sieht nun fast auf ihn hinunter. Er merkt, wie der Mann zittert. Nicht weil er Leo erkannt hat, sondern weil Leo eine britische Uniformbluse trägt und weil man in Wien, so viel hat Leo schon begriffen, vor Uniformen der Alliierten Respekt hat.

„Sie kennen mich nicht mehr? Ich bin der Luster.“

Leo sieht, wie der Mann erschrickt, wie sein Gesicht noch blasser wird.

„Ja so, Sie leben noch.“

Unsicher tritt der Hausbesorger aus der Wohnung, dann sieht er Leo an und versucht zu lächeln.

„Das ist aber eine große Freude, Herr Luster. Sie wissen, ich habe Ihrer Familie immer geholfen, so gut es ging.“

Leo blickt an ihm vorbei durch die geöffnete Wohnungstür, und in diesem Augenblick erkennt er die Möbel seiner Eltern aus der Wohnung im dritten Stock, die komplette Einrichtung.

„Das sind ja unsere Möbel!“, ruft er.

Und wieder lächelt der Hausbesorger. „Sehen Sie, die hat mir Ihr Vater damals geschenkt, weil er sie ja nicht mitnehmen konnte.“

„Aber das ist doch nicht wahr“, ruft Leo, „und Sie wissen das ganz genau!“

Mittlerweile sind auch andere Parteien aus ihren Wohnungen gekommen, es hat sich herumgesprochen, dass ein englischer Soldat im Haus ist. Dabei ist es nur der Luster, der Leo.

„Jö, der junge Herr Luster“, sagen sie.

So wurde er früher nie angeredet, es ist überhaupt das erste Mal, dass jemand Herr zu ihm sagt.

Einen Augenblick lang weiß er nicht, was er tun soll. Soll er anfangen zu schreien, den Hausbesorger niederbrüllen? Er sieht in die Gesichter der anderen Parteien, als würde er darauf warten, dass ihm jemand recht gibt und seine Empörung teilt. Aber niemand scheint ihn zu verstehen.

Was tu ich hier eigentlich, fragt sich Leo. Was will ich hier?

Er dreht sich um und läuft aus dem Haus. Nicht weit entfernt liegt das Krügerheim, das ehemalige Sammellager, in dem Leo und seine Eltern damals kaserniert wurden, bevor sie nach Theresienstadt kamen.

Das Krügerheim sieht grau und heruntergekommen aus, die Stockwerke sind vollbelegt mit kranken und ausgehungerten Rückkehrern. Gleich gegenüber steht das Gebäude Malzgasse 16, Leos ehemalige Volksschule. Er läuft daran vorbei, immer geradeaus weiter, bis er plötzlich im Augarten steht. Aber auch hier denkt er sich: Was soll ich da? Was will ich überhaupt in diesem Wien?

Leo läuft hinunter in die Taborstraße, dann weiter zum Donaukanal. Auf dem schmalen Behelfssteg, der über den Trümmern der Marienbrücke errichtet wurde, geht er zurück in den 1. Bezirk, vorbei an den Häuserruinen am Kai. Und plötzlich empfindet er ein angenehmes Gefühl darüber, dass so vieles zerstört wurde. Es ist ihm sogar eine Genugtuung, wenn er die Menschen sieht, wie sie in den zerbombten Häusern nach brauchbaren Dingen suchen oder wie sie sich von Hydranten das Wasser holen, weil die Leitungen in den Häusern kaputt sind. Geschieht ihnen recht, sagt er sich, geschieht ihnen doch verdammt nochmal recht!

3

Auch Walter hat für diesen Tag genug gesehen. Als er Leo zur vereinbarten Zeit am Deutschmeisterplatz wiedertrifft, kommt ihm alles noch fremder vor. Lässt sich hier überhaupt noch leben? Kann man hier als Jude noch einmal anfangen?

„Ich will nicht hier bleiben“, sagt Leo. „Da haben wir nichts mehr verloren. Was ist, gehen wir gemeinsam nach Palästina? Oder nach Amerika?“

Leo hat sich in Theresienstadt erkundigt, es gibt in Bayern ein Lager für Displaced Persons, so werden jetzt die genannt, die keine Heimat mehr haben und nirgendwo mehr hingehören.

„Was hält uns noch hier?“

Walter kommt der Gedanke an Amerika wie ein ferner Traum vor. Die vielen Briefe, die sein Vater geschrieben hatte, die enttäuschte Hoffnung, es würde drüben weitergehen. Damals wäre Amerika die Rettung gewesen, alles wäre anders gekommen. Aber jetzt?

Man kann nicht so einfach davonlaufen, denkt er.

„Hier braucht uns doch keiner“, sagt Leo, „und haben will uns auch niemand. Aber in Palästina, da werden wir gebraucht.“

Vor ein paar Jahren hätte Walter jedes Schiff dorthin genommen. Aber so richtig hat er sich ein Leben im Gelobten Land nie vorstellen können. Er denkt an seine Cousine Edith, die noch rechtzeitig nach Palästina geflüchtet ist, so wie Leos Schwester. Da ist es dann einfacher, wenn man schon jemanden dort hat, wenn jemand auf einen wartet. Auch wenn er gar nicht weiß, wo Edith jetzt lebt.

„Vielleicht komme ich eines Tages nach. Vielleicht in einem Jahr.“

Leo versteht nicht. „Bist du blöd? Was willst du noch hier?“

„Ich weiß nicht“, sagt Walter. „Es ist nicht so einfach, wie du dir das vorstellst.“

Seit sie wieder in Freiheit sind, hat sich Walter geschworen, zunächst einmal die Dinge hier in Ordnung zu bringen. Er will sein Elternhaus zurückhaben, die Ansprüche regeln. Was dann kommt, darüber hat er noch nicht nachgedacht. Am liebsten würde er schon morgen nach Bischofstetten fahren und allen dort sagen: Ich bin wieder da, seht her, ich habe überlebt, ich will, dass ihr das wisst!

Auf dem Land

Bischofstetten 1924–1940

1

Wir lebten in einer überschaubaren Welt. Alles war überschaubar, der Ort, unsere Familie. Mein Vater war Kaufmann, gemeinsam mit meiner Mutter betrieb er eine Gemischtwarenhandlung. Meine Schwester war drei Jahre älter als ich. Auch meine Großmutter lebte bei uns, und die Pepi, unser Dienstmädchen. Wir waren die einzigen Juden im Ort.

Bischofstetten liegt im niederösterreichischen Kernland. Die Landschaft ist hügelig und von Obstbäumen bewachsen. Das Pielachtal, das sich bis in die Voralpen hineinzieht, grenzt unmittelbar an. Es ist eine bäuerliche Gegend, unscheinbar, ohne landschaftlichen Reiz. In den gängigen Reise- und Tourismusführern wird der kleine, 69 Kilometer von Wien entfernte Ort nicht einmal erwähnt. Er liegt abseits der wichtigen Verkehrsverbindungen und zählt kaum tausend Einwohner. 1938 gibt es im Ort neun Telefonanschlüsse, einer davon gehört zum Kaufhaus Fantl, das mitten im Zentrum des Ortes, an der nach Ober-Grafendorf führenden Bezirksstraße liegt. Gleich gegenüber liegen Gemeindehaus und Kirche, die Schule, das Kriegerdenkmal. Es ist eines von drei Geschäften, die im Ort ihre Waren feilbieten. Vor allem am Sonntag kaufen hier die Bauern nach dem Kirchgang ein. Haushaltsgeräte, Konfektionswaren, Güter des täglichen Bedarfs. Neben Lebensmitteln und landwirtschaftlichen Geräten wie Heugabeln oder Viehstriegeln bekommt man Kleiderstoffe, Nähzeug, Einsiedegläser, Schulhefte, Steinkrüge, Holzschuhe, zu Weihnachten sogar Christbaumschmuck. Vor dem Haus steht auch eine Benzinpumpe, immer wieder machen Motorrad-, manchmal auch Autofahrer auf dem Weg nach St. Pölten halt.

Im Telefonbuch ist das Geschäft noch unter dem Namen J. Brumlik & Sohn, Spezerei- und Manufakturwarenhandlung eingetragen. Der „Sohn“ ist Walters Vater Arthur Fantl, der 1921 von seinem Onkel Jakob Brumlik adoptiert wurde, seither trägt Walters Familie den Namen Fantl-Brumlik, eine Formalität auf amtlichen Dokumenten. Arthur Fantl wurde 1890 in Loosdorf geboren, einem kleinen, nicht weit entfernten Marktflecken an der Westbahn, wo sein Vater Max eine Schneiderei betrieb. 1892, mit noch nicht einmal zwei Jahren, kam er nach Bischofstetten zu Jakob und Marie Brumlik. Marie ist die Schwester seiner Mutter. Da das Paar keine Kinder bekommen kann, hat es schon bald einen Nachfolger für sein Geschäft gesucht. Das ist aber nicht der einzige Grund, dass das Kind so früh seinen leiblichen Eltern entrissen wurde. Als Schneider verdiente Max Fantl in Loosdorf offenbar nicht genug, um die Familie ausreichend versorgen zu können. Noch vor 1900 verließ er den Ort und zog nach Wien, wo die jüngsten zwei seiner insgesamt sieben Kinder geboren wurden. Kurz darauf ließ er sich scheiden und eröffnete in Klagenfurt eine Handelsagentur. Nur die einzige Tochter nahm er mit. Die übrigen Kinder wuchsen verstreut auf.

Bischofstetten, Ansichtskarte von 1914

Walters Eltern (links) vor dem Geschäft in Bischofstetten, ca. 1925

Arthur Fantl dürfte seinen Vater kaum gekannt haben, für ihn sind Jakob und Marie Brumlik seine nächsten Angehörigen, in den Dokumenten ist er deren „Wahlkind“. Als er noch vor dem Ersten Weltkrieg zum Militärdienst auf dem Balkan eingezogen wird, schreibt er regelmäßig nach Hause, die an Onkel und Tante gerichteten Feldpostkarten sind stets mit „Liebe Eltern!“ überschrieben.

Sowohl die Vorfahren seines leiblichen Vaters als auch die von Jakob Brumlik stammen aus Böhmen, wo sie über Generationen als Kaufleute und Schneider in der Gegend um Budweis ansässig waren. Erst 1920, nach dem Zerfall der Monarchie, erhält Arthur Fantl das Heimatrecht in Bischofstetten. Im selben Jahr nehmen ihn Jakob und Marie Brumlik an Kindes Statt an.

Ein paar Monate später, Anfang Januar 1921, heiratet er in der Synagoge von St. Pölten die aus Traisen stammende Hilda Tichler. Arthur ist 30 Jahre alt, seine Braut 22. Die Eheschließung erfolgt „nach bürgerlichen Gesetzen und israelitischen Bräuchen“. Masel tov!, rufen die Hochzeitsgäste, als Braut und Bräutigam unter der Chuppa, dem Baldachin, Porzellangeschirr zertreten. Die Scherben werden in ein Tuch eingeschlagen und aufbewahrt. Scherben bringen Glück, heißt es.

Das junge Paar ist im Ort beliebt, in der ländlichen, tiefkatholisch geprägten Gesellschaft, die aus Bauern, Taglöhnern und kleinen Gewerbetreibenden besteht, scheint niemanden zu stören, dass die Fantls Juden sind. Walters Vater ist Schriftführer bei der Freiwilligen Feuerwehr und am Sonntagnachmittag spielt er mit Freunden oder Honoratioren des Ortes Tarock, manchmal sitzen auch der örtliche Pfarrer und sein Kaplan mit am Tisch.

Im November 1921 kommt Walters Schwester Gertrude zur Welt. Der Rabbiner aus Amstetten kommt, um dem Kind den Segen zu bringen. „Möge sie zur Freude und zum Glück ihrer lieben Eltern wachsen, blühen und gedeihen!“ Als drei Jahre später, am 6. März 1924, Walter geboren wird, hat die Kultusgemeinde keinen Rabbiner mehr. Zu dieser Zeit sind die jüdischen Landgemeinden längst von Abwanderung bedroht, in den Matrikenbüchern werden kaum noch Geburten und Eheschließungen vermerkt.

In Bischofstetten erlebt Walter eine wohlbehütete Kindheit, umsorgt von der Familie, zu der auch die im Haus lebende Großmutter Helene Fantl – zu der alle Luni sagen – und das Dienstmädchen, die „Pepi“, gehören. Bei den Großeltern mütterlicherseits in Traisen verbringt Walter meist seine Ferien. Es ist ein koscherer Haushalt, in dem genau auf die Trennung von „milchigen“ und „fleischigen“ Speisen geachtet wird. Einmal in der Woche kommt der Schächter aus St. Pölten, um Hühner, Gänse oder eine Ziege entsprechend den jüdischen Vorschriften zu schlachten. Walters Großmutter legt Wert auf die Einhaltung der Gesetze. Wenn sie nach Bischofstetten auf Besuch kommt, rührt sie kein Essen an, weil sie weiß, dass die strengen Speisenvorschriften hier nicht alle genau eingehalten werden. Sie kann auch nicht verstehen, dass Walters Eltern am Samstag das Geschäft aufsperren und selbst die Kundschaft bedienen. Das gehört sich nicht. Ein richtiger Jude darf am Schabbat nicht arbeiten.

Zwar wird auch in Bischofstetten Schabbat gehalten – oder wie die Juden am Land sagen: Schabbes –, dann werden zwei Kerzen angezündet und Walters Mutter spricht die Segenswünsche, aber mehr als dieses wöchentliche „Freitagabend machen“ prägt den religiösen Alltag nicht. Nur die jüdischen Feiertage werden so gehalten, wie es die Tradition vorschreibt.

Offenbar wurde mein Vater viel liberaler erzogen. Wir waren zwar religiös, aber nicht übermäßig fromm. Wir lebten eigentlich nicht viel anders als unsere Nachbarn. Aber mein Vater hat mir doch zu verstehen gegeben – und dafür bin ich ihm dankbar –, dass wir, gerade weil wir die einzigen Juden im Ort waren, die jüdischen Gebote einhalten müssen. Dadurch haben wir unsere Identität bewahrt.

Walter und seine Schwester Gertrude, ca. 1926

Walter und Gertrude, ca. 1930

2

Dass ich Jude bin, wurde mir erst in der 3. Klasse Volksschule bewusst. Mein Klassenlehrer, er hieß Gundacker, wurde einmal von seinem Bruder aus Wien besucht, und der hat auf der Straße zu meinem Vater eine Bemerkung gemacht, ich weiß nicht mehr, was es war, aber es muss etwas gegen die Juden gewesen sein, er hat gestänkert. Mein Vater hat ihn zur Rede gestellt und ihm eine Ohrfeige gegeben. Und das war’s. Natürlich hab ich das in der Schule dann ein wenig zu spüren bekommen. Aber richtige Anfeindungen habe ich nicht erlebt, die hat es bis 1938 nicht gegeben. Und von unserem Judentum war ja nach außen hin auch nichts erkennbar.

In Bischofstetten, ca. 1930. Walter auf dem Schoß seiner Tante Grete, links Großmutter Helene, rechts sein Vater und seine Schwester; hinten: Walters Mutter und Onkel Leo Fantl

Auf einem Foto aus der Schulzeit sieht man Walter mit anderen Kindern und Jugendlichen beim katholischen Erntedankfest. Die Mädchen haben weiße Schürzen umgebunden und Kränze ins Haar geflochten. Walter trägt Lederhose. Mit seinen Schulfreunden spielt er im Wald Indianer oder Räuber und Gendarm.

Auf dem offiziellen Klassenfoto steht Walter in der vorletzten Reihe, 25 Mädchen, 27 Buben. Das ist 1930, Walters erster Schultag. Ganz links steht seine Lehrerin Paula Reschofsky, eine sympathische, sanfte Frau, daneben der Oberlehrer Rausch, ein wenig gebieterisch, die Hände hinterm Rücken verschränkt. Paula Reschofsky, die auf dem Foto eine Stufe tiefer steht, stammt aus dem Waldviertel und ist erst seit wenigen Monaten in Bischofstetten. Walter hat sie von Anfang an ins Herz geschlossen. Leider verlässt sie während der dritten Klasse die Schule. Der neue Lehrer, Friedrich Gundacker, ist unnahbar und streng.

Und da erst ist mir bewusst geworden, oder ich habe angefangen zu begreifen, dass ich anders bin … Und da war noch ein Erlebnis. Meine Freunde waren damals alle bei der katholischen Jungschar. Da wollte ich natürlich auch dabei sein. Geht nicht, hat mein Vater gesagt, die nehmen keine Juden. Und dann hat es nach dem Dollfußmord das Jung Vaterland gegeben, das war der Jugendbund der Vaterländischen Front, und da war jeder in meiner Schule dabei. Mir hat die Uniform gut gefallen, die hatten auch so eine Mütze mit Hahnenschwanz. Aber auch da hat mein Vater gesagt: Das geht nicht.

Nach außen hin geben die „Vaterländischen“ den Ton an, doch im Untergrund gewinnen die Nationalsozialisten, die ebenso verboten sind wie die Sozialdemokratische Partei, immer mehr an Einfluss. Es sind unruhige Jahre. Auch auf dem Land ist die Arbeitslosigkeit groß und die angespannte Lage deutlich spürbar.

Mein Vater war mit einem sozialdemokratischen Arzt in Kilb befreundet, dem Doktor Breuer, und das hat einigen, die zu uns einkaufen kamen, vor allem den Bauern, nicht gefallen. Also da wurde geredet: Jude und Nähe zur Sozialdemokratie, das war dann schon irgendwie verdächtig und das haben die Kunden auch meinen Vater spüren lassen, im Geschäft hat man das gemerkt. Mein Vater hat sich dann irgendwie herausgehalten. Ich wusste, dass seine Einstellung eine andere war. Aber das durfte man auf dem Land nicht zeigen.

In St. Pölten erlebt Walter eine ganz andere Welt. Seit 1935 besucht er die Bürgerschule am Schillerplatz. Mit der Bahn sind es genau 20 Kilometer dorthin. Jeden Morgen steigt er um sechs oder halb sieben in den Zug. Wenn er Nachmittagsunterricht hat, trägt er neben der Schultasche auch einen Geigenkasten. Friedrich Mestler, ein Sologeiger der Wiener Volksoper, der hin und wieder auch nach Bischofstetten kommt, unterrichtet ihn in Violine.

Walter mit Gertrude und Cousine Edith Löw, vorne Cousin Erich Neufeld, Traisen, ca. 1931.

Walter, seine Schwester Gertrude und Cousine Rosi Seidler, Mank, Ostern 1935

Walters Schwester Gertrude (rechts) und das Dienstmädchen Pepi, ca. 1937

Nach der Schule geht Walter immer zu den Löws in die Klostergasse. Irma und Hermann Löw besitzen in St. Pölten ein Uhren- und Juwelengeschäft, sie sind vermögende Leute. Tante Irma ist eine Schwester von Walters Mutter. Edith, ihre Tochter, ist fast auf den Tag genau so alt wie er, mit niemandem versteht er sich so gut wie mit ihr. Oft gehen sie in ein Kaffeehaus, ins Park-Café oder ins Restaurant Böck, oder in die Nachmittagsvorstellung im Stadtkino. Manchmal bleibt Walter auch über Nacht oder sein Onkel Robert Seidler, der in der Stadt einen Autohandel betreibt, nimmt ihn mit, wenn er am Abend zurück nach Mank fährt, wo Tante Risa – auch sie ist eine Schwester von Walters Mutter – ein Gemischtwarengeschäft führt.

1938 werden fast vierhundert Juden in St. Pölten gezählt, es gibt jüdische Vereine mit einer sehr lebendigen Jugendbewegung wie den Turnverein Makkabi und den zionistischen Bund Jüdischer Jungwanderer, der Ausflüge und Heimatabende organisiert, um den Gemeinschaftsgedanken unter den Jugendlichen zu fördern. Auch der Betar, die Jugendorganisation der rechtszionistischen Revisionisten, ist in der Stadt aktiv. Er veranstaltet neben einem Hebräischkurs auch Geselligkeitsfeste, Wanderungen und ein Sommerlager. Obwohl Walter an den Aktivitäten der Betarim nicht teilnimmt, spürt er in St. Pölten so etwas wie ein jüdisches Zuhause, hier besucht er auch regelmäßig die Jugendgottesdienste in der Synagoge.

Das hat einem schon ein Gefühl gegeben, wenn man gewusst hat, da wird etwas für die Jungen gemacht, da gibt es jüdisches Leben. Aber zu einer zionistischen Jugendgruppe bin ich nicht gegangen. Ich weiß nicht, ob das meinem Vater gefallen hätte, wir hatten keinen Bezug zum Zionismus. Wir waren, wie man damals gesagt hat, ganz gewöhnliche Landjuden. An Palästina haben wir nie gedacht.

Am 6. März 1937, an seinem 13. Geburtstag, feiert Walter in der Synagoge von St. Pölten seine Bar Mizwa. Am nächsten Tag kommt die ganze Verwandtschaft nach Bischofstetten, auch Freunde aus dem Ort sind geladen. Walter muss zum ersten Mal in seinem Leben eine Rede halten. Er muss über seine Zukunft sprechen, wie er sich sein Leben vorstellt, und dass er immer ein gottesfürchtiger Jude bleiben wolle. Von seinem Vater bekommt er an diesem Tag eine goldene Uhr geschenkt, die Arthur Fantl wiederum von seinem Großvater bekommen hatte. „Jetzt bist du alt genug, jetzt sollst du sie haben.“

Walter und seine Schwester vor der Rollfähre in Traismauer, ca. 1935

Aber von der Tradition, der „Jüdischkeit“, begreift Walter damals wenig, so wie er auch die politischen Zusammenhänge nicht versteht, die das Leben in den Dreißigerjahren bestimmen.

Da gibt es ein Foto, da stehen meine Schwester und ich vor der Rollfähre in Traismauer, ich trage Lederhose und weiße Stutzen, und meine Schwester hat ein Dirndl an. Die weißen Stutzen, das wusste ich nicht, waren damals das Erkennungszeichen der illegalen Nazis. Und da hat mein Vater dann zu mir gesagt: „Pass auf, Lederhose geht, aber zieh dir andere Stutzen an, keine weißen!“ Und ich hab gefragt, warum. Und er: „Ich erklär dir das später einmal, aber sei so gut und mach, was ich dir sage.“

3

An den 11. März 1938 erinnere ich mich noch genau. Wir saßen alle vor dem Radio, es war Freitagabend, der Schabbat hatte gerade begonnen, und dann hörten wir plötzlich Schuschnigg reden. Seine Stimme klang ein wenig verzerrt, zwischen seinen Worten drang ein gespenstisches Rauschen aus dem Empfänger. Und dann das „Gott schütze Österreich“, das habe ich heute noch genauso im Ohr. Für uns klang das bedrohlich, und sicher haben mein Vater und meine Mutter darüber geredet. Ich habe nur gemerkt: Die Stimmung war auf einmal – wie sagt man? – bedropezt. Und da hab ich schon auch gespürt, jetzt kommt etwas auf uns zu. Aber richtig verstanden hab ich es noch nicht.

In der Nacht wird es im Ort laut. Im Schein von Fackeln sieht man SA marschieren. Vor dem Kriegerdenkmal, direkt vor Walters Elternhaus, kommt die Menge zum Stehen, zuerst wird das Deutschland-, dann das Horst-Wessel-Lied gesungen.

Walters Vater ist überrascht, wer bereits die braune Uniform trägt. Auch der Baumeister Gruber ist darunter und der Oberlehrer Rausch. Noch im Jahr davor sind beide unter den Gästen bei Walters Bar Mizwa gewesen. Gruber wird später sogar Ortsgruppenleiter. „Mach dir keine Sorgen“, sagt er zu Walters Vater, „das wird nicht so schlimm!“

Ich glaub nicht, dass mein Vater es geahnt hat oder dass er es gewusst hätte. Das waren ja seine besten Freunde, die sind fast jeden Sonntag bei uns gewesen, mit denen haben wir gemeinsam Ausflüge gemacht. Und dann stellt sich heraus, dass die schon die längste Zeit Parteimitglieder waren, illegale Nazis. Und gleich am nächsten Morgen sind zwei SA-Männer ins Geschäft gekommen und haben meinem Vater bedruckte Papierstreifen hingelegt. Die müsse er an den Schaufenstern aufmachen, haben sie verlangt. Und auf diesen Streifen stand in großen Lettern: „Judengeschäft!“ Als ob das nicht ohnehin ein jeder im Ort gewusst hätte! Ich weiß nicht mehr, was mein Vater dazu gesagt hat, ob ihn das verletzt hat. Er war erschrocken über das rüde Auftreten dieser Männer. Und gleichzeitig haben auch die beiden anderen Greißler plakatiert, auf ihren Auslagen stand: „Kauft nicht bei Juden!“ Und von nun an war es so, dass uns niemand mehr gekannt hat. Wir wurden zwar nicht angefeindet, aber man hat uns gemieden. Nur ein paar wenige, die sind wirklich anständig geblieben, die haben sich davon nicht beeindrucken lassen.

Walters Eltern vor dem Geschäft in Bischofstetten, 1938

Die SA marschiert fast täglich im Ort, auch illegale Nazis, die in den letzten Jahren bei der Deutschen Legion untergetaucht waren, kommen zurück und machen Propaganda für die sogenannte Volksabstimmung am 10. April. Sie marschieren und singen. Das Deutschlandlied, „Die Fahne hoch“, „Es zittern die morschen Knochen“. Und irgendwann erklingt auch das Lied, dessen eine Zeile lautet: „Und wenn das Judenblut vom Messer spritzt …“

Und wie ich das gehört habe, das war ja direkt vor unserem Haus, habe ich zum ersten Mal Angst bekommen. Obwohl die nichts gegen uns gemacht haben, muss ich sagen, sie haben uns weder die Fenster eingeschlagen noch die Hausmauer angeschmiert. Sie sind nur manchmal provokant vor unserem Geschäft auf und ab marschiert. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass meinen Vater jemand angegangen wäre. Ich muss aber auch sagen, dass wir uns ab einer bestimmten Zeit nicht mehr viel auf der Straße gezeigt haben. Wir haben es vermieden hinauszugehen. Atmosphärisch war es im Ort unangenehm.

Erst nach und nach begreift Walter, was sich alles verändert hat. In den ersten Tagen muss er nicht zur Schule, im ganzen Land fällt der Unterricht aus. Als er dann wieder nach St. Pölten fährt, hat er ein mulmiges Gefühl. Im Zug spricht niemand mehr mit ihm und in der Klasse bleiben die wenigen jüdischen Schüler unter sich. Die Ablehnung, die ihnen entgegenschlägt, ist deutlich zu spüren.

Auch die Stimmung in der Stadt hat sich verändert. Wenn Walter am Bahnhof ankommt und durch die Kremser Gasse Richtung Schule geht, wenn er nach dem Unterricht Onkel und Tante und seine Cousine in der Klostergasse besucht, hat er das Gefühl, er gehört nicht mehr hierher. Sie gehen auch nicht mehr ins Kaffeehaus, nicht mehr ins Kino, sogar die Synagoge wird nun gemieden.

Am 2. Juli 1938 bekommt Walter sein „Jahres- und Abschlusszeugnis“ ausgestellt, damit ist seine Schulpflicht beendet. Auf dem Zeugnis hat noch der Religionslehrer Leopold Glück unterschrieben, der Kantor von St. Pölten. Kurz darauf beginnt die jüdische Gemeinde sich aufzulösen, die Ersten verlassen bereits das Land. Auch der Kantor und seine Frau packen die Koffer und machen sich auf den Weg nach Amerika.

Für Walters Vater ist das Fortgehen noch eine unklare Vorstellung, aber er fängt nun auch an, sich darüber Gedanken zu machen. Walter steht vor der Frage, was er nach der Schule machen soll. Auf eine Gewerbeschule gehen und eine Kaufmannslehre beginnen ist nicht mehr möglich. Wie sieht die Zukunft aus?

Für uns war das eine schwierige Zeit. Das Geschäft war noch offen, aber es ist kaum noch wer reingekommen. Wir waren praktisch nicht mehr vorhanden.

4

Im Gegensatz zu Wien, wo es fast täglich zu Übergriffen auf Juden kommt, werden die Ressentiments auf dem Land nicht so offen zur Schau getragen, aber der Ton wird bald auch hier rauer. Vor allem die Lokalpresse schürt die judenfeindliche Haltung. Im Melker Anzeiger, der auch in Bischofstetten viel gelesen wird, erscheint am 8. Oktober 1938 ein Hetzartikel über den „verschlagenen Dorfjuden“, vor dem sich jeder in Acht nehmen und der nicht länger in „unserem Lande“ geduldet werden solle: „Darum, Volksgenosse, wenn du noch nicht alle Bindungen zu deinem Volke verloren hast und dir die Zukunft deiner Kinder am Herzen liegt: ‚Kauf nicht bei Juden!‘“

Arthur Fantl ist klar, dass er seinen Kaufmannsladen nicht mehr lange wird weiterführen können, auch machen die Behörden bereits Druck und drängen auf eine „Arisierung“ des Geschäftes. Im Juli meldet sich ein erster Interessent, ein Kaufmann aus Kilb. Es liegt auch bereits ein Schätzgutachten über die gesamte Liegenschaft vor, das einen Verkehrswert von 10.700 Reichsmark errechnet. Es stammt vom örtlichen Baumeister und nunmehrigen Ortsgruppenleiter Gruber, dem langjährigen Freund Arthur Fantls. Vermutlich ein Gefälligkeitsgutachten, denn ein halbes Jahr später ermittelt ein Baumeister aus St. Pölten einen Verkehrswert von lediglich 7500 Reichsmark.

Arthur Fantl zögert. Am 29. Juli schreibt die Kreisleitung der NSDAP in einem Bericht nach Wien:

„In Bischofstetten im Bezirk Mank besteht ein jüdisches Kleinkaufmannsgeschäft namens Fantl, dessen Inhaber bisher auf die mündlichen Anfragen von Bewerbern erklärte, dass er nicht verkaufen will. … Der Jude lebt selbst in kümmerlichsten Verhältnissen.“

Im Herbst trägt sich Arthur Fantl erstmals mit dem Gedanken, nach Wien zu übersiedeln. Das dürfte auch der Grund sein, warum Walter den ganzen Oktober über bei einer befreundeten Familie, den Winternitz in der Sechtergasse in Meidling, verbringt. Zum ersten Mal Großstadtluft.

Als Walter am 8. November aus Wien zurückkommt, ist seine Mutter besorgt. Früh am Morgen, genau um vier Uhr zwölf, haben drei kräftige Erdstöße sie aus dem Schlaf gerissen. Hilda Fantl ist keine abergläubische Frau, aber seit dem Nordlicht zu Beginn des Jahres, als plötzlich der Nachthimmel rot gefärbt war, sucht sie hinter allem eine Bedeutung.