9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Gütersloher Verlagshaus

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Eine packende Geschichte einer Befreiung - spannend, verstörend, emotional

Wie es Frauen in der ultraorthodoxen jüdischen Gemeinschaft der Satmarer Chassiden ergeht, wurde schon vielfach erzählt. Aber wie erleben eigentlich Jungen und Männer in dieser Gemeinschaft ihr Dasein? Als Akiva Weingarten auf die Welt kommt, ist sein Werdegang schon beschlossene Sache. Er wird in der Thora unterwiesen werden, er wird früh heiraten, Rabbiner und Vater zahlreicher Kinder werden. Und vor allem: Die Grenzen seiner Gemeinschaft werden die Grenzen seiner Welt sein.

Aber das da draußen ist zu verlockend, und die Welt drinnen viel zu eng und bedrückend für den ebenso neugierigen wie unglücklichen jungen Mann. Dieses Buch erzählt von Selbstwerdung und Befreiung in einer Welt, die für alles eine Regel hat. Eine manchmal bittere, oft verstörende, aber immer spannende Geschichte.

- Eintauchen in eine ebenso faszinierende wie beengte Welt

- Das Leben der Männer bei den Satmarer Chassidim

- Die packende Geschichte einer Befreiung - spannend, verstörend, emotional

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 285

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Als Akiva Weingarten auf die Welt kommt, ist sein Werdegang schon beschlossene Sache. Er wird in der Torah unterwiesen werden, er wird früh heiraten, Rabbiner und Vater zahlreicher Kinder sein. Und vor allem: Die Grenzen seiner ultraorthodoxen Gemeinschaft werden die Grenzen seiner Welt bilden.

Aber die Welt draußen ist zu verlockend, und die Welt drinnen viel zu eng und bedrückend für den ebenso neugierigen wie unglücklichen jungen Mann.

Dieses Buch erzählt von Befreiung und Selbstwerdung in einer Welt, die für alles eine Regel hat.

Eine manchmal bittere, oft verstörende, aber immer spannende Geschichte.

Rabbi Akiva Weingarten

wurde 1984 in New York geboren und wuchs mit zehn Geschwistern in der ultraorthodoxen Gemeinschaft der Satmarer-Chassidim auf. Er studierte in Amerika und Israel die Torah und den Talmud und wurde Rabbiner. Gefangen in einer unglücklichen Ehe und überwältigt von den zunehmenden Zweifeln an seinem Weg verließ Weingarten mit Ende 20 das Land Israel, die ultraorthodoxe Gemeinschaft und seine Familie und ging nach Deutschland. An der FU und der Uni Potsdam studierte er »Jüdische Studien«. Heute arbeitet er als Rabbiner. In seinen Predigten bezieht er sich häufig auf chassidische Geschichten und Erklärungen zur Torah und verbindet diese mit liberalen und aktuellen Interpretationen. Er beschreibt sich selbst als liberal-chassidisch.

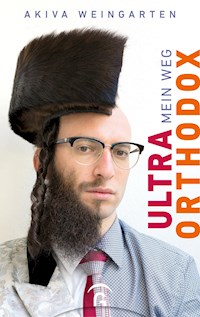

AKIVA WEINGARTEN

ULTRA

ORTHODOX

MEIN WEG

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Wir haben uns bemüht, alle Rechteinhaber an den aufgeführten Zitaten ausfindig zu machen, verlagsüblich zu nennen und zu honorieren. Sollte uns dies im Einzelfall nicht gelungen sein, bitten wir um Nachricht durch den Rechteinhaber.

Copyright © 2022 Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh,

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Straße 28, 81673 München

Umsetzung E-Book: Greiner & Reichel, Köln

Covergestaltung: Gütersloher Verlagshaus

Covermotiv: © Frédéric Brenner; www.fredericbrenner.com

ISBN 978-3-641-28770-2V002

www.gtvh.de

Das in diesem Buch Erzählte beruht auf meinen Erfahrungen. Einige Geschichten wurden aus persönlichkeitsrechtlichen Gründen fiktionalisiert, in einigen anderen verarbeite ich auch Erlebnisse, die andere in der Gemeinschaft erlebt haben, in literarischer Absicht.

INHALT

AUF DEM WEG

I REGELN

II FAMILIE

III EINPASSUNG

IV SCHATTEN

V EHE

VI RISSE

VII AUSBRUCH

VIII PHÖNIX

IX RABBINER

WEITERGEHEN

GLOSSAR

AUF DEM WEG

Mit der Entscheidung, dieses Buch zu schreiben, habe ich lange gerungen. Viele Menschen haben mir im Laufe der Jahre, die vergangen sind, seitdem ich die Satmarer Gemeinschaft verlassen habe, gesagt, dass ich meine Geschichte zu Papier bringen sollte. Ich hatte aber das Gefühl, meinen Weg noch nicht zu Ende gegangen und meinen neuen Platz noch nicht gefunden zu haben. Es war wahr, ich hatte die ultraorthodoxe Welt verlassen, aber würde die Welt, in der ich jetzt lebte, die sein, in der ich bleiben würde? Hatte ich schon alle Antworten auf all die Fragen, die ich mir gestellt hatte, gefunden?

Dann besuchte mich der Programmleiter des Gütersloher Verlagshauses in Dresden. Ich erzählte ihm von meinen Zweifeln. Er ermutigte mich: Das Leben in der Satmarer Gemeinschaft, der Ausstieg und der Neubeginn, das seien Etappen auf einem Weg, denen noch weitere folgen würden. Aber es seien Etappen, die es wert seien, erzählt und mit anderen geteilt zu werden. − Ich beschloss, dass es jetzt an der Zeit sei, es einfach zu tun.

Entstanden ist ein Buch, in dem ich aus meinem Leben erzähle und das, was ich berichte, auf den Hintergrund der Traditionen und der Texte, der Kultur und der Bräuche stelle, mit denen ich aufgewachsen bin, in denen ich gelebt habe und zum Teil heute noch lebe. Eine umfassende Biografie will dieses Buch nicht sein. Einzelne Abläufe, Namen, Dialoge und Begebenheiten habe ich aus erzählerischen Gründen behutsam angepasst und verdichtet. Einige wenige Geschichten wurden aus persönlichkeitsrechtlichen Gründen auch fiktionalisiert.

Ich weiß, dass ich damit auch einige meiner persönlichen Unzulänglichkeiten und Fehler offenlege. Aber ich bin nicht perfekt. Ich habe Dinge getan, auf die ich nicht stolz bin, und würde manches heute anders machen. Ich habe mich entschlossen, nichts zu beschönigen und meinen Leserinnen und Lesern gegenüber so aufrichtig zu sein, wie ich es mir selbst gegenüber zu sein versuche. Ich hoffe, ihnen so die Komplexität und Wechselwirkungen meiner Geschichte, der Welt, in der ich aufgewachsen bin, und meiner eigenen, sich entwickelnden Persönlichkeit darin näherzubringen.

Ich habe meine Eltern in diesem Buch nicht immer in der positivsten Art und Weise darstellen können. Auch sie sind nicht perfekt. Sie haben das Manuskript aber gelesen und sind mit dem, was ich hier über sie schreibe, einverstanden. Ich bin ihnen dankbar dafür, dass sie zu mir gehalten haben, als ich die Gemeinschaft verließ. Das war nicht selbstverständlich und hat mir sehr viel Kraft auf meinem Weg gegeben. Ich bin dankbar für die Ehrlichkeit und den gegenseitigen Respekt, mit denen wir uns heute begegnen können. Wir sind zusammen einen langen und harten Weg gegangen, auf dem wir lernen mussten, unsere Verschiedenheit anzuerkennen und gegenseitig auszuhalten. Ich liebe sie aufrichtig und von ganzem Herzen.

Wenn ich Vorträge über die ultraorthodoxe Welt halte, werde ich oft gefragt: »Warum sprechen Sie nur über das Negative in der ultraorthodoxen Welt, warum sprechen Sie nicht über all die positiven Dinge?«

Ich bin nicht der Sprecher der ultraorthodoxen Welt und sehe es nicht als meine Aufgabe, sie in dem Licht darzustellen, in dem sie vielleicht gerne selbst dargestellt sein möchte. Wenn ultraorthodoxen Gemeinschaften das Bild, das über sie verbreitet wird, nicht gefällt, sollten sie selbst sich bemühen, daran etwas zu ändern.

Ich habe nicht das Ziel, die ultraorthodoxe Welt zu verleumden, aber ich werde definitiv nichts beschönigen. Ich erzähle von dieser Welt und der Atmosphäre darin, so wie ich sie kennengelernt und erlebt habe. Ich habe mich entschieden, diese Welt zu verlassen, weil sie für mich unerträglich wurde. Um ein zugegeben etwas drastisches Bild zu gebrauchen: In den letzten Jahren vor meinem Austritt hatte ich manchmal das Gefühl, mental vergewaltigt zu werden, aber gezwungen zu sein, mich mehrfach am Tag mit meinem Vergewaltiger, den die Gemeinschaft Gott nannte, treffen zu müssen, um ihn anzubeten und zu loben. Vor und nach dem Essen, vor dem Schlafengehen und gleich nach dem Aufwachen, nach dem Gang zur Toilette und bei jedem Schritt im Leben hatte ich ihn zu segnen und zu preisen. Ich konnte daran nicht festhalten.

Dennoch schreibe ich dieses Buch nicht, um Menschen davon zu überzeugen, die ultraorthodoxe Welt zu verlassen. Ich gehe meinen Weg, aber ich glaube nicht, dass dieser mich bisher zur einzigen und absoluten Wahrheit geführt hat. Ich glaube nicht, dass irgendein imaginärer Gott mich belohnen wird, wenn ich Menschen aus der Gemeinschaft herausbringe. Ich schreibe in diesem Buch über die Zweifel, die ich an der ultraorthodoxen Welt habe, aber ich habe mir nicht zum Ziel gesetzt, andere Menschen zu »erleuchten«.

Nach wie vor lebt der größte Teil meiner Familie ultraorthodox und nach wie vor habe ich viele Freunde in der ultraorthodoxen Welt. Wir halten es aus, dass wir verschiedener Meinung sind. Mal mehr, mal weniger gut. Manche Orthodoxe halten mich für einen Ketzer, der schwere Sünden begeht und ohne Zweifel in die Hölle kommt. Ich halte manche von diesen für Menschen, die den ganzen Tag mit Unsinn beschäftigt sind und das Wohl ihrer Kinder in einer Weise gefährden, die die Aufsicht des Staates auf den Plan rufen sollte.

Aber wenn ich eines gelernt habe, dann, dass das Leben kompliziert ist, dass Menschen kompliziert sind, dass es in der Welt nicht nur Schwarz und Weiß, die Guten und die Bösen gibt. Der Weg, den Menschen gehen, verläuft für alle im Dazwischen. So nehme ich durchaus auch wahr, dass es Menschen gibt, die sich in der ultraorthodoxen Welt glücklich und beheimatet fühlen.

Ich habe dieses Buch einerseits für Menschen geschrieben, die die ultraorthodoxe Welt nicht von innen kennen. Diese sollen wissen, wie es darin zugeht und was die durchmachen, die diese Welt verlassen wollen. Sie sollen um die Schwierigkeiten wissen, die Aussteiger haben, Teil einer nicht orthodoxen Gesellschaft zu werden, wenn sie es denn jemals sein können. Denn auch, wenn man die Gemeinschaft verlassen hat, verliert man viele Prägungen nicht. Zwar halten sich meisten Ausgestiegenen nicht mehr an die Regeln und Vorschriften und verstehen sich nicht mehr als religiös. Aber wir genießen es nach wie vor, den Schabbat zu feiern. Unser Denken, unsere Sprache und der Wortschatz, den wir benutzen, sind sehr stark von rabbinischer Literatur geprägt, und wir haben Geschichten und Witze, die nur wir verstehen können, weil niemand, der nicht in der Gemeinschaft war, die Pointe oder Komik des Erzählten verstehen kann. So bleiben die Ausgestiegenen doch immer irgendwie auch eine Gemeinschaft für sich.

Ich habe dieses Buch andererseits für diese Ausgestiegenen und für die, die in den ultraorthodoxen Gemeinschaften über einen Ausstieg nachdenken, geschrieben. Ich weiß, dass es viele wie mich gibt, die immer noch in der Situation sind, in der ich war, und das Wagnis des Neuanfangs nicht eingehen, aus Angst, ihren Job oder den Kontakt zu ihren Kindern zu verlieren, aus Angst vor dem hohen Preis, den sie zahlen müssen, wenn sie mit einem Mal ganz allein auf der Welt sind und nicht nur ein neues Leben, sondern eine neue Identität finden müssen.

Ich weiß, wie das ist. Als ich die ultraorthodoxe Welt verließ, war ich mir sicher, dass ich kein Jude mehr sein wollte, dass ich nie wieder Kontakt zu allem Jüdischen haben wollte. Ich wollte als ein nicht-jüdischer Arzt in Europa leben und meine ganze Vergangenheit vergessen. Als meine Füße aber den Boden Deutschlands berührt hatten, war ich mir nicht mehr sicher. Ich war voller Zweifel, sehr frustriert. Schließlich und zu meiner eigenen Verblüffung habe ich mein Judentum an unerwarteten Orten und durch unerwartete Begegnungen wieder entdeckt.

Es ist ein anderes Judentum und heute versuche ich, es mit anderen Ausgestiegenen an der Besht Yeshiva in Dresden zu leben. Es ist ein Judentum, in dem niemand mehr in seinem Denken und in der Weise, sein Leben zu führen, so von Regeln und Vorschriften bedrängt wird, dass er oder sie sich vergewaltigt fühlt.

Ich habe mich entschieden, als Rabbiner zu arbeiten, weil ich jüdische Menschen ermutigen möchte, ihren Kontakt mit der Geschichte unseres Volkes, mit unseren Traditionen, Feiertagen und Texten zu stärken. Ich glaube an ein lebendiges Judentum, das nicht von der Ultraorthodoxie kontrolliert wird. Ich glaube, dass wir anders leben können. Habe ich gesagt: Ich glaube? Das stimmt nicht, denn: Ich weiß es! Ich weiß es, weil ich heute mein Leben anders lebe und es für mich viel lebenswerter geworden ist.

Dieses Buch widme ich meinen Kindern, die ich mehr als alles andere auf der Welt liebe. Mit der Entscheidung, die Gemeinschaft zu verlassen, musste ich auch sie zurücklassen. Für sie wäre es eine zu große Belastung gewesen, in der religiösen Welt, in der sie zu Hause waren und heute noch sind, im Alltag dauerhaft mit einem nach den Kriterien der Gemeinschaft nicht-religiös lebenden Vater konfrontiert zu sein. Ich wollte ihnen die Anfeindungen, die daraus entstehen würden, ersparen, und Psychologen, die ich vor meinem Austritt um Rat fragte, empfahlen mir dringend, eine klare Distanz zu schaffen. Ich habe zwei Jahre gebraucht, um dies zu akzeptieren, und es war sehr schmerzhaft für mich, meinen Weg nur so und nicht anders gehen zu können. Umso mehr freut es mich, dass wir heute einen lebendigen Kontakt haben. Wir sprechen über die Welt, in der ich lebe, und wir sprechen über die Welt, in der sie leben. Ich bin glücklich darüber, dass sie manche Fragen, die sie in der Gemeinschaft nicht stellen können, heute mit mir besprechen. So kann ich ihnen manche Unsicherheit nehmen, die mich in meiner Jugend sehr belastete.

Noch habe ich ihnen nicht alles, was mich zu meiner Entscheidung wegzugehen, bewog, erzählen können. Ich sage ihnen zwar immer die Wahrheit, aber weil sie noch jung sind, kann ich ihnen die Wahrheit nicht immer sagen. Doch wir sprechen oft miteinander und je älter sie werden, umso mehr werden sie erfahren. Ich hoffe, sie damit so zu begleiten, dass sie dann irgendwann in der Lage sein werden, die Entscheidung über ihren Lebensweg selbst zu treffen.

Ich danke Diedrich Steen vom Gütersloher Verlagshaus für all die Stunden, die er in die Arbeit an diesem Buch investiert hat. Ich danke Sophia, Esther, Andrea, Moishe, Art, Barbara, meinem Bruder Ari und meinen Eltern für ihr Feedback, ihre Hilfe und ihre Kommentare. Und nicht zuletzt danke ich meiner geliebten Rosa, die mich die ganze Zeit erträgt und ohne die ich nicht in der Lage gewesen wäre, diesen Weg bis hierher zu gehen.

I REGELN

Zwei Stunden lang habe ich in der Gemeinschaft der Männer in der satmarer Synagoge in Lakewood die vorgeschriebenen Gebete gesprochen; habe mich in den Klang der Worte gebettet, mit der die Frommen sich an Hashem wenden, an Gott, dessen Name über allen Namen ist. Ich habe mich tragen lassen vom Gemurmel der Hingabe, dem Rhythmus des Schoklns, des Vor- und Zurückbeugens, mit dem die Betenden ihre Konzentration schärfen oder auch ihren frommen Eifer zum Ausdruck bringen. Ich habe der Lesung des Wochenabschnitts aus der Torah gelauscht, und die Segnungen empfangen. Nach dem Ende der Liturgie sind wir noch geblieben. Mit anderen Männern hat mein Vater die Pflicht erfüllt, die jedem Frommen für den Schabbat aufgegeben ist. Zweimal hat er still für sich die Parascha, den Wochenabschnitt der Torah, auf Hebräisch gelesen, dann noch einmal auf Aramäisch, jener Sprache, in der viele Texte der rabbinischen Literatur ursprünglich geschrieben waren und die uns darum als heilig gilt. Ich habe still danebengesessen. Erst nach meiner Bar Mitzwa, wenn auch ich als Mann gelte, werde ich diese Regel zu erfüllen haben. Jahr für Jahr werde ich dann dreimal die ganze Torah lesen, auf dass die Worte des Ewigen mich begleiten und ich zu einem Menschen werde, »der Lust hat an der Weisung Gottes, der bei Tag und bei Nacht über seine Weisung nachsinnt« (Psalm/Tehilim 1:2).

Jetzt ist der Schabbatgottesdienst zu Ende. Mit meinem Vater mache ich mich auf den Heimweg. Die frische Luft tut mir gut. Langsam fällt die gottesdienstliche Versenkung von mir ab. Ich mag diesen Übergang, genieße das Gefühl von Frische und Stärke, das sich einstellt. Wir haben uns dem Ewigen zugewandt, das Rechte an diesem heiligen Tag getan, stehen in seinem Gebot und darum wird er sein Antlitz nicht von uns abwenden.

Da sehe ich dieses Schild.

Unsere Synagoge ist nicht die einzige in Lakewood, New Jersey (USA). Sehr viele Menschen, die hier leben, sind Juden, und darum gibt es noch zahlreiche andere Bethäuser. Wir kommen auf unserem Heimweg an einem vorbei. Der Parkplatz davor ist gut gefüllt. Auch hier findet der Schabbatgottesdienst statt. Das Ungeheuerliche aber ist: Ein Schild an einer der Parkbuchten verkündet »Reserviert für den Rabbiner«. Und tatsächlich steht da ein Auto.

Weiß dieser Rabbiner nicht, dass es verboten ist, am Schabbat mit dem Auto zu fahren? »Sechs Tage soll man arbeiten; der siebte Tag ist heilig, Schabbat, Ruhetag zur Ehre Gottes. Jeder, der an ihm arbeitet, soll mit dem Tod bestraft werden. Am Schabbat sollt ihr in keiner eurer Wohnstätten Feuer anzünden.« So hat es der Ewige im Buche Exodus/Shemot (Ex 35,2 f) bestimmt. Und weil ein Automotor nun einmal eine Zündung hat und darum mit Feuer funktioniert, fahren orthodoxe Juden am Samstag nicht mit dem Auto.

Bestürzt frage ich meinen Vater. »Die sind nicht richtig jüdisch«, ist seine Antwort. Diesen Satz höre ich nicht zum ersten Mal. Noch weiß ich nicht, dass eines Tages auch ich zu denen gehören werde, die nicht mehr »richtig« jüdisch sind.

In der Welt, in der ich aufgewachsen bin, gibt es hohe Mauern und harte Grenzen. Sie sind nicht sichtbar wie Mauern aus Stein oder Zäune aus Stahl, darum aber nicht weniger undurchlässig. Es sind Grenzen des Geistes und der Begriffe. Mauern, hinter denen eine ganz bestimmte Weise gepflegt wird, die Welt zu sehen und sie zu deuten. Innerhalb dieser Mauern wohnen wir. Außerhalb leben die anderen.

Wir, das sind die Chassidim, die Gottesfürchtigen. Die 365 Verbote und 248 Gebote, die der Ewige den Menschen in der Torah, den fünf Büchern der Hebräischen Bibel, gab, und die unzähligen Weisungen, die Moshe in der Mischna und demTalmud, der mündlichen Torah von Gott am Berg Sinai erhielt, geben unserem Leben Orientierung. Sinn unserer Existenz ist es, diese Mizwot zu erfüllen; sie so in unserem Leben zu verwirklichen, dass zwischen unserem Tun und Gottes Willen kein Unterschied mehr ist.

Dabei geht es um weit mehr als um das bloße Einhalten von Regeln um der Regeln willen. Die Erfüllung der Mizwot bringt den Menschen zu sich selbst, weil sie ihn mit Gott eins werden lassen. Die großen Rabbiner lehren, dass die Gebote und die Verbote der Torah gewissermaßen die Gebrauchsanweisung sind, die Gott seiner Schöpfung eingeschrieben hat und die er Moshe mitteilte, damit sein erwähltes Volk seine Bestimmung erfüllen kann. Wenn Menschen diese Gebrauchsanweisung vollkommen beachten, dann sind die physische Welt und die spirituelle Welt so miteinander verbunden, dass das Geistige das Physische in vollkommener Weise durchdringt. Der Mensch, dem dies gelingt, ist ein wahrhaft guter, ein glücklicher Mensch; sein Geist, sein Körper und seine Seele sind vollkommen rein und eins mit dem Ewigen. Das Bemühen der Chassidim, die Mizwot im Alltag zu verwirklichen, ist darum ursprünglich keine sklavische, dumpfe Gesetzestreue, sondern ein mystisches Streben nach Einheit; ein spirituelles Bemühen, das den Menschen adeln und zu sich selbst führen soll.

Und es geht nicht nur um den Einzelnen. Eine Welt, in der die Mizwot erfüllt werden, ist eine vollkommene Welt. Und so meinen manche spirituellen Führer der Chassidim, die die kabbalistische Idee haben, dass erst, wenn die Juden als das erwählte Volk Gottes die Mizwot vollständig befolgen, der ersehnte Maschiach, der Messias, kommen wird.

Wann aber erfüllt ein Mensch die Gebote Gottes und wann tut er es nicht? Die Antwort auf diese Frage ist keineswegs einfach, denn die 613 Weisungen des Ewigen und die Regeln der Halacha müssen in einer konkreten und sich ständig verändernden Welt angewendet werden. Um es im Bild der Rabbiner zu sagen: Während die Gebrauchsanweisung immer dieselbe bleibt, wird das Produkt, für das diese Weisungen Gottes gelten, immer komplizierter. Als Gott am Sinai Moshe die Weisungen gab, gab es keine Verbrennungsmotoren. Das bedeutet aber nicht, dass es damit keine göttlichen Regelungen gäbe, die sich auf diese technischen Geräte beziehen. Denn Gott hat nicht nur die Welt erschaffen. Er hat mit der Schöpfung auch alle Möglichkeiten eröffnet, die der Welt und der menschlichen Schöpferkraft innewohnen. Gott wusste schon am ersten Tag der Schöpfung, dass es eines Tages Verbrennungsmotoren geben würde. Er wusste, dass Menschen einmal Flugzeuge bauen würden, und es war ihm von Anbeginn der Welt klar, dass es eines Tages das Internet geben würde. Und darum beziehen sich die Weisungen der Torah auf alles, was den Menschen zu jeder Zeit der Geschichte widerfährt oder möglich ist.

Für die orthodoxen Juden ist darum klar: Am Schabbat Auto zu fahren mit dem Argument, dass es Autos »damals«, als Gott Moshe seine Weisungen mitteilte, ja noch gar nicht gab, ist Unsinn. Vielmehr ist es Aufgabe des Menschen herauszufinden, wie es sich mit allem Neuen in der Geschichte im Hinblick auf die Gebote Gottes verhält. So haben die orthodoxen Rabbiner klar entschieden, dass Verbrennungsmotoren sehr wohl unter das Verbot Gottes fallen, am Schabbat Feuer zu machen.

Im Laufe der Geschichte mussten die jüdischen Gelehrten so auf eine Vielzahl von Veränderungen in der Umwelt und in den Kulturen, in denen Juden lebten, Antworten finden. Bis in Details hinein musste und muss bis heute immer wieder geklärt werden, wie Jüdinnen und Juden in konkreten Herausforderungen des Alltags so handeln, dass ihr Tun und Lassen mit den Weisungen Gottes übereinstimmt.

Viele Antworten, die viele Generationen von Gelehrten durch die Jahrhunderte hindurch auf diese Fragen und auf all die neuen Fragen, die sich aus den Antworten ergaben, gegeben haben, sind im Talmud festgehalten. In dieser Schrift finden sich die Mischna und die Gemara, das sind Kommentare zur Mischna, die jüdische Gelehrte schon in der Frühzeit der Geschichte verfasst haben. So sind viele dieser Kommentare in der antiken Stadt Sura in Babylonien während es babylonischen Exils des Volkes Israel entstanden. Die meisten Talmudausgaben, die wir kennen, bieten darüber hinaus noch einen weiteren Inhalt, nämlich die Kommentare zu Mischna und Gemara aus der Feder großer Rabbiner. Diese finden sich in den einzelnen Bänden des Talmud als Randglossen.

Torah und Talmud bilden den Kern der Halacha, die die Normen, Traditionen und Auslegungen der Rabbiner umfasst. Die Halacha gleicht einem Gebirge von Gesetzen, das sich im Lauf von Jahrhunderten jüdischer Geschichte über die Mizwot der mündlichen wie der schriftlichen Torah erhoben hat. Und die Rabbiner, die Gesetzeskundigen sind es, die mit ihrer Kenntnis der Gesetze, der Regeln und ihrer Auslegung der Gemeinschaft den rechten, gottesfürchtigen Weg weisen. Sie sind es, die mit größter Gelehrsamkeit und in Kenntnis der Tradition versuchen, auf jede Frage, die sich im schnell wandelnden Alltag der Welt stellt, eine Antwort zu geben. Sie erklären nicht nur die Weisungen Gottes, sie klären auch die zahlreichen Unklarheiten und z. T. Widersprüche, die sich über die Jahrhunderte in der Auslegung der Texte eingestellt haben, damit die Weisungen des Ewigen bei jeder Entscheidung, die ein Mensch zu treffen hat, befolgt werden können; damit die Gottesfürchtigen nicht in die Irre gehen.

So wuchs ich in einer Welt auf, in der es für alles – und ich meine wirklich alles − eine Regel gab, die eingehalten werden musste. Wenn ich morgens aus dem Haus gehen wollte und mir die Schuhe anzog, dann hatte ich als Erstes meinen rechten Schuh und dann meinen linken anzuziehen. Im Hintergrund dieser Regel steht die Vorstellung, dass die rechte Seite der linken vorzuziehen ist. Die rechte Seite symbolisiert die Gnade Gottes. Darum werden die meisten Mizwot zuerst mit der rechten Hand ausgeführt.

Ich hatte dann aber zuerst den linken Schuh zuzubinden. Diese Regel leitet sich von den Teffilin ab, den Gebetsriemen, die am linken Arm getragen werden.

Auch im Badezimmer gibt es klare Regeln. Es geht nicht, das Toilettenpapier in die rechte Hand zu nehmen, um sich zu reinigen. Die rechte Hand bindet die Tefillin. Der Respekt verlangt es, diese nicht mit derselben Hand zu berühren, mit der man zuvor das Toilettenpapier benutzt hat. Hier gilt allerdings: Linkshänder tragen die Tefillin rechts und benutzen auf der Toilette darum die rechte Hand.

Eine Vielzahl von Regeln gibt es auch im Hinblick auf den Schabbat. Am Schabbat dürfen Juden nicht arbeiten. Was aber ist Arbeit? Die Gelehrten haben bestimmt: Etwas von einem Zimmer in ein anderes zu tragen, ist vielleicht mühsam, aber keine Arbeit, die die gebotene Schabbatruhe bricht, denn etwas im eigenen Heim zu tragen, ohne den öffentlichen Raum zu betreten, ist erlaubt. Was ist aber, wenn man am Schabbat etwas von einem Haus in ein anderes tragen möchte? Wenn zum Beispiel eine junge Mutter ihre Eltern in Nachbarhaus besuchen und dabei ihr Baby mitnehmen möchte? Prinzipiell ginge das nicht: Wer am Schabbat etwas aus seinem Haus hinaus über die Straße hinweg in das Haus des Nachbarn trägt, verrichtet eine der 39 Tätigkeiten, die nach der Mischna als Arbeit gelten und darum am Schabbat verboten sind. Die Tochter müsste also zu Hause bleiben oder aber das Baby zurücklassen. Allerdings gibt es eine Lösung: Wohnen Tochter und Eltern in einem Eruv, dann ist ein Besuch ohne Probleme möglich. Ein Eruv ist ein Gebiet, z. B. ein Stadtteil, der als von Juden gemeinsam genutzter Raum gilt und darum dem »Heim« gleichgestellt werden kann. Allerdings nur, wenn er von einer geschlossenen Mauer umgeben ist. Die »Mauer« kann dabei auch ein Draht oder ein Seil sein, der z. B. um einen Stadtbezirk gespannt ist. Oder eine Mischung aus beidem: Als 1906 in Königsberg die alte Stadtmauer durchbrochen wurde, war der Eruv, den die jüdische Gemeinde in Königsberg für den Bereich innerhalb der Stadtmauer bestimmt hatte, nicht mehr geschlossen. Man behalf sich daraufhin mit einem Draht, der über die Lücke in der Mauer gespannt wurde, und sie so – im religiösen Sinne – wieder schloss.

So bilden unendlich viele Regeln zu fast allen Fragen des Lebens und des Alltags dieses Gebirge der Gesetze. Es ist zerklüftet und unwegsam. Es hat Schluchten und Abgründe, dunkle Gänge und Sackgassen. Die Rabbiner geleiten die Gemeinschaft durch dieses gefährliche Terrain. Sie forschen und erkunden, deuten und geben Rat. Aber es ist wie überall: Sie sind nicht immer einer Meinung. Was der eine für den idealen Weg zur Erfüllung der Gesetze hält, ist für den anderen der sichere Weg in das Verderben. Keineswegs gelten darum in all den Tälern des Gebirges dieselben Gebote in der gleichen Weise. Was hier unbedingte Gültigkeit besitzt, wird anderswo ganz anders gedeutet oder es findet sogar kaum Beachtung. Und die wenigsten Bewohner der verschiedenen Täler sind miteinander befreundet. Im Gegenteil: Die Hänge sind steil und die Pässe hinüber zu den anderen schwer begehbar.

»Die sind nicht richtig jüdisch!« – Dieser Satz meines Vaters war der Warnruf meiner Kindheit und Jugend. Achtung! Hier beginnt das Territorium der anderen, derjenigen, die durch ihr bloßes Anderssein deine Reinheit in Gefahr bringen. Mit diesen Menschen darfst Du keinen Umgang haben.

Der Rabbiner mit dem Auto gehörte zu einer jüdischen Gemeinde in Lakewood, die nicht orthodox oder chassidisch war; in Deutschland würde man sie als »liberal« bezeichnen. Während für die orthodoxen Juden die Regeln der Halacha Gesetze sind, die wir unbedingt beachten, weil es Gott selbst ist, der uns diese Gebote gegeben hat und uns straft, wenn wir seine Gebote übertreten, sehen manche nicht-orthodoxen Juden in der Halacha eine Art Wegbeschreibung, nach der man sein Leben gestalten kann. Man kann sich an die Regeln halten, muss es aber nicht. Diese Juden halten die Gebote der Halacha für Ergebnisse historischer Auseinandersetzungen über religiöse Fragen und nicht unbedingt für Gottes unmittelbares Gebot. Die Regeln werden so eher als Weisheitslehre verstanden. Der Rabbiner der liberalen Gemeinde hätte für sich ohne Zweifel in Anspruch genommen, sich an die Regeln zu halten. Für meinen Vater stand außer Frage, dass er genau dies nicht tat. Und für mich war das alles nicht immer wirklich gut zu verstehen.

Ich erinnere mich, wie meine Schwestern und ich einmal in einem Park in Lakewood spielten. Meine Mutter passte auf uns auf. Es war nicht schwer zu erkennen, dass wir zur satmarer Gemeinde gehörten: Meine Mutter war nach Art der chassidischen Frauen gekleidet und ich trug damals selbstverständlich eine Kippa und Pejot, die für die Chassidim so typischen Schläfenlocken.

Eine Frau sprach uns an. Sie war sicher kein Mitglied der Orthodoxie, so modisch und säkular, wie sie angezogen war. Sie sei auch jüdisch und komme aus Israel. Eine Jüdin, die aussah wie eine der Frauen, die auf Bildern in den Schaufenstern der Geschäfte der Goyim, der Nichtjuden, zu sehen waren? Wir glaubten ihr nicht und sagten das auch.

»Doch«, beharrte sie. »Ich beweise es euch. Ich kann wie ihr ganz viele religiöse Texte auswendig.« Und sie begann, den Anfang der Mischna zu zitieren. Ich war beeindruckt und irritiert zugleich, als meine Mutter hinzukam und mich entschlossen wegzerrte. »Aber sie ist Jüdin!«, protestierte ich. »Sie kann die Mischna.« Sie sei eine »freie Yid«, erklärte Mutter mir. Ob sie etwas lerne oder wisse, spiele überhaupt keine Rolle. Für uns seien diese Menschen kein Umgang und wir hätten uns von ihnen fernzuhalten.

Geistige Mauern gibt es aber nicht nur zwischen chassidischen Juden und dem liberalen Judentum. Auch innerhalb der Chassidim gibt es eine Vielzahl verschiedener Gruppen, die einander manchmal alles andere als wohlgesonnen sind. Da sind die Chabad-, die Gerer, die Belzer-Chassidim und die Wischnitzer, die Bobover und die Breslover und daneben zahlreiche weitere kleinere Gruppierungen. Kennzeichnend für alle ist, dass sie sich auf einzelne Rebbes oder Zaddikim zurückführen. Diese Rechtschaffenen versammelten eine Anhängerschaft um sich und begründeten als charismatische Gestalten eine bestimmte Auslegungstradition des Judentums und der Weise, wie Juden zu leben haben, die heute von den Rebbes der Gemeinschaften aktualisiert und fortgeschrieben wird.

Ich selbst bin in der Gemeinschaft der Satmarer-Chassidim aufgewachsen. Diese führen sich zurück auf Rabbi Joel Teitelbaum. Er versammelte ab 1905 in der rumänischen Stadt Satu Mare eine eigene Anhängerschaft um sich, die die Ablehnung einer Anpassung des Judentums an die Moderne vereinte. Es gab nämlich damals in der jüdischen Welt eine Bewegung, die sich für eine Modernisierung des Bildungswesens innerhalb des Judentums und auch für eine Öffnung ihrer Lebensweise hin zu den Lebenswelten der damaligen Zeit aussprachen. Die Juden sollten danach die Erkenntnisse der modernen Wissenschaften kennen und erlernen; ihre Lebensweise sollte sich den neuen Lebensumständen der Moderne öffnen. Insbesondere vertrat diese Strömung innerhalb des Judentums auch eine neue Auffassung im Hinblick auf die Torah. Diese sei nicht das unmittelbar göttliche Wort, das Moshe am Sinai gegeben wurde, sondern ein von Menschen über einen längeren Zeitraum hinweg geschaffenes religiöses Werk. Auf diese Weise machte sich dieses neue Denken innerhalb des Judentums, die so genannte »jüdische Aufklärung« die Erkenntnisse der historisch-kritischen Bibelwissenschaften, wie sie in der christlichen Theologie erworben worden waren, zu eigen.

Teitelbaum und seine Anhänger lehnten all das, wie viele andere orthodoxe Juden es taten, ab. Sie hielten an einem wörtlichen Verständnis der Torah und einer strengen halachischen Praxis im Judentum fest. Die Gruppe wuchs schnell und Teitelbaum hatte eine große Gefolgschaft, als der II. Weltkrieg ausbrach. Osteuropa wurde von den Deutschen erobert und die nationalsozialistische Vernichtungsmaschinerie löschte das Judentum dort beinahe vollständig aus. Auch die Satmarer-Chassidim wurden fast alle im Holocaust ermordet. Joel Teitelbaum allerdings überlebte. Er gelangte 1946 nach New York und gründete die Satmarer-Gemeinschaft mit etwa 70 Anhängern neu. Heute ist sie die größte und am stärksten wachsende chassidische Gruppe in der Welt. Satmarer-Chassidim leben in Israel, in Belgien, in Großbritannien, in Österreich und in Südamerika. Die größten Gemeinden hat die Gemeinschaft aber nach wie vor in Amerika im New Yorker Stadtteil Williamsburg, in Monsey, einem Vorort von New York, und in Kirjat Joel in Monroe im Staat New York.

»Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt.« – Dieser Satz des Philosophen Ludwig Wittgenstein hat für mich eine besondere Bedeutung. Als ich noch ein kleiner Junge war, ich war vielleicht gerade eingeschult und etwa sechs Jahre alt, wohnten wir in einem Haus neben einem nichtjüdischen Ehepaar. Dieses hatte auch einen Sohn, der etwa in meinem Alter war. Natürlich interessierte ihn, warum wir so »komisch« sprachen, wenn er uns reden hörte. Ich erklärte, dass wir Juden seien. »Aha«, war die Antwort. »Wollen wir spielen?«

Ich freute mich über diese Einladung, aber ich wusste: Einfach rübergehen kann ich nicht. Grundsätzlich konnte ich mir meine Freunde nicht einfach aussuchen. Es gab Kinder, mit denen ich spielen durfte, und andere, die nach den Worten meiner Eltern oder auch Lehrer »kein Umgang« für mich waren. Was in Bezug auf meine Freundschaften innerhalb der Gemeinschaft galt, galt natürlich noch einmal mehr, wenn es um Kontakte zu nichtjüdischen Kindern ging. Ich musste zuerst meinen Vater fragen.

»Der Junge ist kein Umgang für dich!« »Aber warum nicht?«, beharrte ich. »Er und seine Eltern sind Goyim, Nichtjuden.« Eine weitere Erläuterung war nicht nötig.

Es ist gerade die Sprache, die in meinem früheren Leben eine weitere Schranke markierte; nämlich die zu den Menschen, die keiner jüdischen Gemeinschaft angehörten, zu den Goyim. In der Gemeinschaft der Satmarer wird Jiddisch gesprochen. Das Jiddische klingt für manche wie eine alte, sonderbare Form des Deutschen. Tatsächlich aber ist es keine Mundart oder ein Dialekt, sondern eine eigenständige Sprache. Vor mehr als tausend Jahren hat sie sich in den jüdischen Bevölkerungsgruppen West- und Osteuropas entwickelt. Das Westjiddisch ist heute fast ausgestorben, das Ostjiddisch aber ist die Sprache, die Rabbiner Teitelbaum und seine Anhänger aus dem Osten Europas mitbrachten, als sie nach dem Holocaust ihr Judentum in Amerika neu begründeten. Es ist die Sprache, die meine Eltern mir beibrachten. Es ist die Sprache, die meine frühe Kindheit prägte, mich in eine Gemeinschaft verwurzelte und mir vor allem in den ersten fünfzehn Jahren meines Lebens die Welt beschrieb und deutete. Und es ist die Sprache einer hermetisch geschlossenen Welt, die weniges so sehr fürchtet wie das Anderssein der anderen.

Denn dieses Andere ist gefährlich. Gefährlich nicht, oder nicht in erster Linie, weil von ihm eine konkrete Bedrohung für die Unversehrtheit von Körper oder Haus und Hof der Juden ausgehen würde, sondern weil das Anderssein der anderen, weil die Welt der Goyim die Reinheit der Chassidim gefährden könnte. Was aber ist Reinheit? Gemeint ist damit nicht, dass die Goyim schmutzig und die Juden sauberer wären. Es geht vielmehr um die kultische Reinheit der Gläubigen. Denn nur, wer im kultischen Sinne rein ist, befindet sich spirituell in einem Zustand, der es ihm ermöglicht, die Mizwot, die Weisungen des Ewigen, als heilige Handlungen gültig zu erfüllen. Große Teile des Talmud und der rabbinischen Literatur beschäftigen sich mit genau diesen Fragen: Was ist wann wie zu tun oder auch nicht zu tun, damit die kultische Reinheit der Glaubenden erhalten und nicht gefährdet wird oder wiederhergestellt werden kann?

Für eine Gemeinschaft, die die Mizwot zur Richtschnur ihres Seins in der Welt gemacht hat, ist der Erhalt der Reinheit in einer Umgebung, die genau diese Richtschnur gar nicht kennt, eine ungeheure Herausforderung. Denn es gibt ja vielfältige Berührungspunkte zwischen der Welt der Chassidim und der der Goyim. Wenn z. B. in unserer Familie, sagen wir, eine Schüssel zerbrach und eine neue beschafft werden musste, dann stellte sich sofort auch die Frage: Wann ist die neue Schüssel im kultischen Sinne rein, so dass sie im jüdischen Haushalt verwendet werden kann? Ziemlich sicher ist: Die neue Schüssel ist unproblematisch, wenn sie bei einem orthodoxen Händler gekauft und in einer jüdischen Töpferei hergestellt wurde. Wenn noch ein Stempel darauf ist, der die halachisch korrekte Produktion der Schüssel bestätigt – und mein Vater diesen Stempel als Garantiezeichen auch anerkannte –, dann sollte die Schüssel rein sein und ohne Weiteres verwendet werden können.

Was aber, wenn die Schüssel in einem ganz gewöhnlichen Kaufhaus der Goyim erworben wurde? Haben Nichtjuden die Schüssel hergestellt und verkauft, dann ist sie, auch wenn sie nagelneu und blitzblank ist, im kultischen Sinne unrein. Sie darf darum nicht ohne Weiteres auf den jüdischen Tisch, wenn sie nicht die Reinheit des Essens gefährden soll. Es gibt allerdings eine Lösung: Um die kultische Reinheit der unreinen Schüssel herzustellen, kann sie in einer Mikwe untergetaucht werden. Die Mikwe