9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

«Mein Buch soll Mut machen, sein Leben zu leben, wie man es gerne möchte. Mit allen Konsequenzen.» Alle kennen Olivia Jones – aber kennen Sie «Oliver Jones»? Den Mann, der als Teenager alles auf eine Karte setzte, um endlich das zu werden, was andere damals verachteten: ein Mann in Frauenkleidern? In diesem Buch lässt Oli(via) erstmals 50 Jahre des schrillsten deutschen Doppellebens «ungeschminkt» Revue passieren. All das, was bisher noch nie so offen erzählt wurde: Geschichten von Enttäuschungen, familiären Tragödien, von Armut, Liebe, Humor, Skandalen und Durchhaltevermögen. Und vor allem: vom Mut und der Freude am bunten Leben in all seinen Facetten. Blicken Sie mit Olivia hinter die verrückten Kulissen von Deutschlands buntestem Familienunternehmen, der einzigartigen «Olivia-Jones-Familie», und tauchen Sie ein in Olivias außergewöhnliche Welt: extrovertiert, glitzernd, aber auch liebevoll und wertschätzend – denn in Olivias Umfeld darf jeder so sein, wie er ist. Mit Beiträgen von Hella von Sinnen, Dolly Buster, Guido Maria Kretschmer, Wolfgang Kubicki und vielen mehr.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2021

Sammlungen

Ähnliche

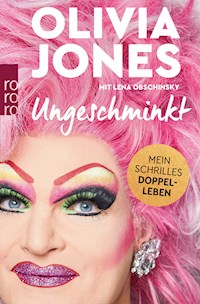

Olivia Jones

Ungeschminkt

Mein schrilles Doppelleben

Über dieses Buch

«Mein Buch soll Mut machen, sein Leben zu leben, wie man es gerne möchte. Mit allen Konsequenzen.»

Alle kennen Olivia Jones – aber kennen Sie «Oliver Jones»? Den Mann, der als Teenager alles auf eine Karte setzte, um endlich das zu werden, was andere damals verachteten: ein Mann in Frauenkleidern?

In diesem Buch lässt Oli(via) erstmals 50 Jahre des schrillsten deutschen Doppellebens «ungeschminkt» Revue passieren. All das, was bisher noch nie so offen erzählt wurde: Geschichten von Enttäuschungen, familiären Tragödien, von Armut, Liebe, Humor, Skandalen und Durchhaltevermögen. Und vor allem: vom Mut und der Freude am bunten Leben in all seinen Facetten.

Blicken Sie mit Olivia hinter die verrückten Kulissen von Deutschlands buntestem Familienunternehmen, der einzigartigen «Olivia-Jones-Familie», und tauchen Sie ein in Olivias außergewöhnliche Welt: extrovertiert, glitzernd, aber auch liebevoll und wertschätzend – denn in Olivias Umfeld darf jeder so sein, wie er ist.

Mit Beiträgen von Hella von Sinnen, Dolly Buster, Guido Maria Kretschmer, Wolfgang Kubicki und vielen mehr

Vita

Olivia Jones wurde als Oliver 1969 im niedersächsischen Springe geboren. Schon früh begeisterte er sich für Travestie und Show, zog 1989 nach Hamburg und absolvierte erste Auftritte im Schmidt Theater. 1997 hatte Oliver Knöbel seinen internationalen Durchbruch als Drag Queen – er wurde in Miami zur «Miss Drag Queen Of The World» gekürt. Es folgten zahlreiche Fernsehverpflichtungen, unter anderem bei «Ich bin ein Star, holt mich hier raus!» und damit steigende Popularität. Heute ist Olivia Jones die bekannteste Drag Queen Deutschlands und besitzt mittlerweile fünf Clubs auf Sankt Pauli.

GEWIDMET DEN MUTIGEN,

die für die Rechte und Freiheiten gekämpft haben, die wir heute für zu selbstverständlich halten,

und DEN AUFRICHTIGEN,

die sich nicht darauf ausruhen.

Demokratie ist anstrengend, aber «Kompromiss» darf kein Schimpfwort sein.

MAKE EUROPE SEXY AGAIN!

Ein Dorf, ein Junge und ein großer Traum

Wenn man mich fragt, woher ich komme, sage ich immer: Hamburg. Geboren bin ich allerdings woanders: in einer Kleinstadt in Niedersachsen. Springe hat mit 30000 Einwohnern gerade mal ein paar mehr Einwohner als St. Pauli – und das ist auch eine der wenigen Ähnlichkeiten. Außer dass es dort einen Saupark gibt. Klingt wie ein Swingerclub, ist aber mit richtigen Schweinen (mein Lieblingsschwein hieß damals übrigens Otto – wie mein aktueller «Lieblingseber» heißt, geht keinen etwas an).

Mein Vater, meine Mutter und ich lebten dort in einem Hochhaus – oder zumindest das, was man in Springe ein Hochhaus nennt. Eigentlich war es nur die Dachgeschosswohnung im vierten Stock. Von einem traumhaften Ausblick konnte man auch nicht unbedingt sprechen, aber als Kind ist man nicht so wählerisch. Erst recht, wenn sich aus dem obersten Stockwerk so herrlich viel Blödsinn machen ließ: zum Beispiel Klopapierrollen vom Balkon werfen, die sich dann bis zum Boden abrollten. Das sorgte für einen regen Austausch mit den Nachbarn, der meinen Eltern überraschenderweise nicht so gut gefiel. Hätte ich geahnt, dass mal eine Zeit kommt, in der diese Dinger «Corona-Dollar» genannt werden, wäre ich vielleicht sparsamer damit umgegangen.

Die meiste Zeit verbrachte ich als Kind draußen; schon früh merkte ich, dass ich nicht immer Menschen um mich herum brauche, sondern mich auch ganz gut mit mir selbst beschäftigen kann. Drachen steigen lassen auf dem Stoppelfeld, toben im Wald, Fossilien im Steinbruch suchen: Aktivitäten, die in meinen Glitzeroutfits und Pumps heute nicht mehr ganz so leicht möglich wären.

Schon immer mochte ich es laut und ließ es gerne krachen. Vor allem im wörtlichen Sinne: Ich liebte Böller, diese explosiven Dinger, die der Rest der Menschheit Ende Dezember kauft, um sie an nur einem Tag im Jahr abzufeuern. Ich hingegen kaufte sie zwar auch kurz vor Silvester – hortete dann aber gleich einen Vorrat für das gesamte Jahr. Wäre in meinem Zimmer eine Kerze umgefallen … Kabumm! Von Springe wäre nur noch ein Krater übrig gewesen. Meine Reserve war eigentlich ein Fall für die Kriegswaffenkontrollbehörde. Wenn’s im März oder April irgendwo knallte, war niemand in der Nachbarschaft beunruhigt, denn alle wussten: «Das ist wieder der Oli!» Ich nutzte jede noch so unpassende Gelegenheit, um ordentlich Lärm zu machen. Meistens explodierte dann nicht nur der Böller, sondern anschließend auch eines meiner Elternteile. Richtigen Ärger bekam ich, als ich einmal nicht Dosen oder Flaschen in die Luft sprengte, sondern unseren Briefkasten. Es grenzt an ein Wunder, dass ich bei den vielen Experimenten mit Schwarzpulver und Raketen noch alle drei Daumen habe.

Rückblickend hätte man mir schon früh eine gastronomische Karriere voraussagen können. Meine Großeltern betrieben Gaststätten in Hannover und Springe, in denen ich sie als Kind regelmäßig besuchte. Statt mich dort mit meinem Spielzeug auf dem Boden des Hinterzimmers zu beschäftigen, machte ich mich nützlich – und fragte die Gäste im «Alten Fritz», ob ich ihnen noch Getränke bringen könne. Die meisten fanden den kleinen Kellner «nett» und «niedlich». Ich fand das Trinkgeld «fett» und blieb friedlich.

Ich war damals sehr froh, keine Geschwister zu haben – auch wenn es mir in meinen rebellischen Teenagerjahren sicherlich geholfen hätte, dass auch mal ein anderes Kind im Mittelpunkt steht, weil es Mist gebaut hat. Eine Schwester oder ein Bruder hätte es neben mir nicht leicht gehabt; ich war schließlich das bunte Schaf der Familie und hatte gern die volle Aufmerksamkeit der Erwachsenen. Etwas, das sich bis heute nicht sonderlich verändert hat.

So musste ich in unserer kleinen Wohnung das Zimmer auch mit niemandem teilen. Das wäre nämlich gar nicht so einfach gewesen: Man hätte erst einmal eine Schneise durch mein Künstlerchaos schlagen müssen – es sah aus wie eine Mischung aus «Trödeltrupp» und «Messie-Team».

Meine vier Wände waren damals noch nicht schrill und glitzernd; ich hatte ein klassisches Jungenzimmer, eher rustikal, mit einer Schrankwand, wie man es in den 70er Jahren in jedem Kinderzimmer sah. Meine Mutter versuchte, das Zimmer immer wieder mit Hilfe schöner Pflanzen etwas zu verschönern. Doch als auch die letzte Kaktee vertrocknet war, merkte auch sie, dass ich mich am sorgfältigsten um mich selbst kümmerte. Einen grünen Daumen hatte ich nur, wenn ich mir meinen Lidschatten auftrug.

Lange quengelte ich, weil ich ein Haustier haben wollte. Ich dachte an die Klassiker: Hund, Katze, Kaninchen. Ich bekam: ein Aquarium. Das gab schließlich auch dekorativ etwas her, fanden meine Eltern. Natürlich suchte ich mir nur die buntesten Fische aus, sie sollten ja auch zu ihrem Besitzer passen. Den Tieren war ich nach kurzer Zeit ähnlich sympathisch wie Käpt’n Iglo. Gefüttert wurden sie nämlich irgendwann nur noch von meiner Mutter – wenn überhaupt. Und ich machte den Fehler, noch ein paar besonders bunte Exemplare hinzuzukaufen. Für mich harmlose Schönheiten – die aber leider in ihren Artgenossen nur Sushi sahen. Es waren Kampffische. Die Freude währte also nur kurz.

Trotzdem bekam ich in Sachen Haustiere noch eine zweite Chance: Ich wünschte mir sehnlichst Tanzmäuse. Damals konnte man sie noch ganz unproblematisch in Deutschland kaufen, heute ist der Verkauf und auch die Zucht verboten, zum Glück, weil die Mäuse aufgrund von Fehlbildungen im Innenohr taub sind und sich deshalb oft zwanghaft im Kreis drehen. Eine riesige Quälerei. Nachdem meine Eltern mir den Wunsch immer wieder abgeschlagen hatten, probierte ich es bei meinen Großeltern, die ihrem Lieblingsenkel prompt zwei Weibchen schenkten. Oder zumindest zwei Mäuse, die wir für Weibchen hielten. Wenig später hatten wir plötzlich 42 Mäuse – Männchen, Weibchen, keine Ahnung. Da war von allem was dabei. Rückblickend könnte man sagen, dass ich schon damals einen Sinn für eine große Familie und Paarung hatte, aber meinen Eltern ging das dann doch zu weit. Der Familienrat beschloss damals unter lautem Protest und vielen Tränen meinerseits, dass dann eben alle Tiere zurück in die Tierhandlung mussten. Ich hoffe, dort wurden keine Schlangen verkauft.

Dabei hatten Haustiere in unserer Familie Tradition. Noch bevor ich Mama oder Papa sagen konnte, sagte ich «Wauwau». Meine Mutter hat mittlerweile ihren gefühlt 16. Hund. Riesenschnauzer, Pudel, Dackel, Schäferhund, Dogge – bei uns hatte so gut wie jede Rasse mal eine Chance, und wir waren in Sachen Hundetyp sicherlich nicht so durchschaubar wie Boris Beckers Beuteschema. Falls mich irgendwer mal als Telefonjoker bei «Wer wird Millionär?» benötigen sollte – bei der Hunderassenfrage wäre ich die ideale Kandidatin.

Für mich waren die Tiere Mitbewohner, Begleiter und manchmal auch Komplizen. Immer, wenn ich abends heimlich ausgehen wollte, steckte ich neben meinem Kajalstift auch ein Stückchen Wurst in die Tasche. Wenn ich zurückkam, musste ich schließlich den ein oder anderen Hund bestechen, um unbemerkt aufs Grundstück zu kommen. Das klappte mal mehr, mal weniger gut. Einer hätte mich trotz Wurst fast gebissen, weil er mich für einen Einbrecher hielt.

Unserem Pudel Snoopy rettete ich sogar als kleiner Junge mal das Leben. Ludwig, der Airedale Terrier des Nachbarn, ging nämlich eines Tages auf ihn und unseren Yorkshire Terrier Bibo los. Leider war das keine kleine Rauferei unter spielenden Hunden, sondern eine richtig aggressive Attacke. Bibo, der zwischen die Fronten geriet, konnte ich leider nicht schnell genug packen; er wurde totgebissen. Mich hat das traumatisiert. Allerdings nur so lange, bis die Nachbarn mir als Trost einen neuen Yorkshire Terrier gekauft haben. Mein kindlicher Schmerz war schnell vergessen, als mich das kleine Fellknäuel mit den großen Augen herzlich angähnte. Man hätte es Felix, Schnuffi oder Buffy nennen können, aber als man mich fragte, kam nur ein Name in Frage: Schnitzel. Ganz pragmatisch so wie mein damaliges Lieblingsgericht. Kindliche Logik. Offenbar hatte ich schon immer einen Hang zu unfreiwilligen Skurrilitäten, und Schnitzel hatte Glück: Neben mir und Pudel Snoopy war noch genug Platz für einen Yorkshire in meinem Bett. Schnitzel war laut meiner Oma nicht so reinrassig und perfekt wie Vorgänger Bibo, eher etwas sonderbar und für einen Yorkshire viel zu groß. Vielleicht fühlte ich mich ihm gerade deshalb besonders verbunden. Ich schlage ja auch etwas aus der Art und bin eher unhandlich.

Die Hunde in unserem Haus hatten es mit mir als Mitbewohner aber auch nicht immer leicht. Mit Strolch, unserem Dackel, teilte ich mir nicht nur das Bett, sondern zwischenzeitlich auch die Frisur. Weil er so tolles, drahtiges Haar hatte, übte ich an ihm das richtige Eindrehen von Lockenwicklern. Saß die Locke bei Strolch, wusste ich, dass das bei mir auch gut aussehen würde. Sind das schon Tierversuche? Ich bilde mir ein, dass es ihm gefallen hat. Schließlich war er der am besten frisierte Hund in ganz Springe – und zog nicht nur die Blicke der Dackeldamen auf sich. Und auch mein Yorkshire war ein guter Styling-Komplize: Ich «lieh» mir mehrfach ein paar Schnitzel-Strähnen fürs Pimpen meiner Haarpracht.

Oft werde ich gefragt, wann ich das erste Mal merkte, dass ich gerne Frauenkleidung trage. Das war schon weit vor der Pubertät, nämlich in der Grundschule. Natürlich trug ich damals noch normale Jungenklamotten; für die richtige Herrenmode konnte ich mich aber nicht begeistern. Gingen meine Großeltern aus, empfand ich meinen Opa in seinem schwarzen Anzug immer als verkleideten Pinguin, über den ich lachen musste. Meine Oma hingegen in ihrem Kleid und dem Glitzerschmuck war für mich eine wunderschöne Prinzessin. Heimlich schlich ich mich damals an den Schrank meiner Mutter und probierte ihre Kleider an. Ich liebte es, mich in ihren Outfits und den viel zu großen Pumps vor dem Spiegel zu drehen. Besonders angetan hatten es mir ihre Nachthemden.

Als mich meine Mutter das erste Mal bei der Anprobe erwischte, war sie geschockt. Dann aber sortierte sie es unter «Der Junge verkleidet sich eben gerne» ein. Das sagte sie sich auch noch, als ich zu Karneval nicht als Cowboy oder Polizist gehen wollte, sondern als Prinzessin. Ich ließ kein Klischee aus. Die Familie war sich sicher – oder redete es sich zumindest lange ein –, dass sich das schon verwachsen würde. Sie begriffen es erst, als ich als Rotkäppchen aufmarschierte, das sein rotes Kopftuch als viel zu kurzen Rock um die Hüften geschlungen hatte. Zugegeben: Es war eine sehr freizügige Interpretation der Brüder Grimm. Mir fehlte noch ein schwuler Wolf, den ich hätte fragen können, warum er denn so große … ach, lassen wir das. Ich komme ins Plaudern. Nur so viel: Ich warte immer noch auf einen, der mich zum Fressen gern hat.

Aber ich war nicht nur zu Hause der Paradiesvogel, sondern auch immer öfter in der Schule. So richtig gerne ging ich da nie hin. Bei meiner Einschulung dachte ich schon: Warum soll ich mich nun mit so vielen Kindern beschäftigen, wenn ich doch auch gut alleine sein kann? Und warum soll ich all diese Dinge lernen, die mich gar nicht interessieren? Ich tat mich schwer damit, mir Sachen zu merken, und sah keinen Sinn darin, mich durch die diversen Stunden zu quälen. Deswegen investierte ich auch auffällig viel Zeit in den Weg zur Schule – und weniger darin, im Klassenraum zu sitzen.

Man kann mich nicht wirklich als guten Schüler bezeichnen. Am ehesten konnte ich noch Kunst etwas abgewinnen. Etwas möglichst bunt anzumalen, war schließlich meine Stärke, das erkannte ich schon sehr früh.

Wenn man mich damals im Sportunterricht sah, hätte man sich vermutlich gar nicht vorstellen können, dass ich mich heute unglaublich gern bewege. Trotz meiner langen Beine kam ich nie über irgendwelche Böcke oder Kisten – und in die Mannschaften wurde ich immer als Letzte gewählt. Nicht, weil ich kein Teamplayer war, sondern weil man mir einfach ansah, dass ich mehr Ausdauer beim Flirten in der verruchten Raucherecke bewies. So oft wie möglich vergaß ich daher meinen Turnbeutel. Am Tag der Bundesjugendspiele bekam ich zufälligerweise schlagartig Grippe. Nur für kurze Zeit gefiel mir der Sportunterricht mal ganz gut – als ich bemerkte, dass der Sportlehrer gar nicht so unattraktiv war. Er interessierte sich zwar sehr für meine *hüstel* sportliche «Leistung», aber nicht für mich, was dafür sorgte, dass ich mich wieder darauf verlegte, meine Fähigkeiten im Turnbeutelvergessen zu perfektionieren.

Obwohl ich nicht gut in der Schule war, war ich bei den Mitschülern beliebt. Für die meisten war ich nicht Oliver, sondern Oli. Meine engsten Freunde nannten mich einfach Mausi. Ich war nie der, bei dem man abschreiben konnte – aber der, der den Unterricht etwas kurzweiliger machte. Beim Mistbauen war ich immer vorne mit dabei, gegen die Lehrer rebellierte ich meist. Klassensprecher zu sein, kam für mich nicht in Frage: Ich sah mich als «Klassenrächer». Das kam im Kollegium nicht gut an, bei meinen Mitschülern dafür schon.

Ich war der Klassenclown und übte so viel für später. Immer, wenn es darum ging, Unfug zu machen, war ich ganz weit vorne mit dabei: «Frag mal Mausi, die macht’s bestimmt.» Meine Spezialität waren Knallfrösche im Matheunterricht. In geschlossenen Räumen sind die noch lauter und qualmen schlimmer als Helmut Schmidt in seinen besten Jahren. Die Dinger hüpften durch die ganze Klasse, die Lehrer vorneweg. Das hätte mir fast einen Schulverweis eingebracht. Ich bekam stattdessen einen Platz in der ersten Reihe, direkt vor dem Lehrerpult. Abschreiben konnte ich von dort zum Glück trotzdem noch – dank meines langen «Popper-Ponys», meiner haarigen Tarnkappe, die meine Augen perfekt abschirmte.

Ich war eine lebende Herausforderung für einige meiner Lehrer. Es gibt sogar einige Dinge, die ich heute bedaure. Aber damals fühlte sich jede Provokation wie Protest an. Denn Toleranz war für viele Lehrer noch ein Fremdwort. Viele von ihnen waren bereits älteren Semesters, dementsprechend konservativ waren auch ihre Einstellungen. Mit meinen bunten Outfits und den ersten Schminkversuchen wurde ich automatisch zum Feindbild vieler Lehrer. Statt mich zu fördern oder zu unterstützen, beleidigten mich einige sogar vor der gesamten Klasse. «Du solltest dich für dein Äußeres schämen», war noch einer der netteren Sätze. Ich versuchte, mich davon nicht unterkriegen zu lassen und es als Ansporn zu sehen. Ich trug die Schminke also noch dicker auf und lackierte die Nägel manchmal nicht nur vor dem Unterricht neu, sondern auch mal währenddessen. Doch auch wenn ich nach außen rebellierte – ganz spurlos geht das wohl an keinem Teenager vorbei. Der Hass tat weh.

Mein Aussehen und mein Verhalten in der Schule hatten natürlich auch Konsequenzen. Immer wieder wurde meine Mutter von Lehrern oder sogar dem Rektor zum Gespräch eingeladen. Es ging selten um Noten oder mein Verhalten, sondern meist um mein Styling. Meiner Mutter war das sehr unangenehm, da sie ja selbst mit meinem Aussehen haderte. Der Rektor trug die Sorgen anderer Eltern vor: Ich sei für meine Klassenkameraden ein schlechtes Vorbild (haha!). Manche befürchteten gar, ihre Kinder könnten sich bei mir «anstecken» (Idioten!). Die geschminkten Augen, die wild frisierten Haare, die lackierten Fingernägel: So etwas hatte man in Springe zuvor bei einem Jungen noch nicht gesehen. Während die anderen Kinder ihr Geld für Spielzeuge, Zeitschriften oder Süßkram am Kiosk ausgaben, investierte ich konsequent in Schminke, Haarspray und schrille Klamotten. Eine Spardose war angesichts der 10 Mark, die ich wöchentlich als Taschengeld bekam, allenfalls Deko. Wirklich drin landete damals nichts.

Da ich bis heute keinen Führerschein habe, war ich auf die Fahrdienste meiner Familie angewiesen. Für meine Mutter war das kein Problem, solange sie mich nicht direkt vor dem Schulhof abholen oder absetzen musste. Oft parkte sie ihren Mercedes eine Straße entfernt, damit nicht jeder sofort sehen konnte, wie schrill gestylt ihr Sohn wieder in ihr Auto stieg. Ich wies sie damals bewusst nicht darauf hin, dass man in einem Dorf wie Springe sowie wisse, dass der schrille Vogel ihr Sohn ist. Ich dachte: Wenn es ihr damit besser geht, dann laufe ich auch gerne die 150 Meter um die Ecke.

Sicherlich war das auch für sie keine leichte Zeit. Als ich anfing, mit pink lackierten Nägeln in die Schule zu gehen, war sie gerade alleinerziehend. Manch einer mag da auch noch einen absurden Zusammenhang hergestellt haben, nach dem Motto: «Da fehlt wohl ein Mann im Haushalt.» Natürlich hatten Nachbarn, Bekannte und Familie reichlich Tipps parat, wie man «den Jungen wieder auf die richtige Bahn bekommt». Hartnäckig hielt sich in diesen Zeiten auch noch das Gerücht, dass man nicht schwul geboren wird, sondern dass das Erziehungssache sei, und oft sprach man meiner Mutter Mut zu, dass «diese Phase» schon vorübergehen würde.

Die Gespräche in der Schule führten ähnlich wie die zu Hause zu nichts – na ja, jedenfalls nicht zu dem «gewünschten» Ergebnis. Eher im Gegenteil. Und da meine Mutter und die Lehrer sich irgendwann auch nichts mehr zu sagen hatten, wurden diese Termine nach einer Weile eingestellt. Meine Ruhe hatte ich damit allerdings noch lange nicht.

Hella von Sinnen über Olivia Jones

Ich kann mich nicht erinnern, wann und wie ich Olivia Jones kennenlernte. War’s auf der Reeperbahn? Auf irgendeinem roten Teppich? Im Backstagebereich? Ich weiß nur, dass irgendwann eine nicht nur gefühlt … 2 Meter 40 große Erscheinung vor mir stand. Selbstverständlich in Riesen-Glamourrobe und perfekt geschminkt, wie es sich für eine gestandene Dragqueen gehört. Aber bei diesem first impact habe ich ein erstaunliches Erlebnis gehabt. Ich schaute in die Augen einer alten Seele. Ehrliche Worte kamen aus dem Gesamtkunstwerk. Weder in Ton noch Gestik erlebte ich Künstlichkeit. Ich erinnere mich daran, dass mich das tief beeindruckt hat und ich dachte: «Wow! Was wirst du Karriere machen!» Heute weiß ich nicht nur, dass Olivia prima Karriere gemacht hat, sondern den Aufwand ihrer Verkleidung benutzt, um den Unterschied zu machen. Maximal sozial und politisch engagiert – dennoch dem Entertainment verschrieben.

Den schönsten Abend hatten wir, als ich mit Oliver Knöbel einen trinken war. Was für ein herrlicher Mensch. So klug, zugewandt, sensibel. Irgendwann erwischte ich ihn beim Zappen bei «Wer wird Millionär?», und ich dachte nur: «Yes, du kannst alles zeigen! Du sagst auch alles! Und bist die Beste!»

Das sind herrliche Momente als Zuschauerin. Wenn da eine Person ist, die alles so ernst nimmt wie du selbst und dich perfekt unterhält in diesem verlogenen Schnarch-mich-an-TV und niemals die LGBTQ-Community verrät. Warum auch? Sie kann ja gar nicht anders. Olivia ist im wahrsten Sinne EINE GROSSE. Ich bin stolz darauf, ihre Handynummer zu haben, und wünsche ihr ein langes, kraftvolles Leben, gerne auch als Bundespräsident*in.

Mein Vater und ich – und warum ein Millionenbetrug unsere Familie zerstörte

Ich weiß nicht, wann mein Vater geboren wurde. Und ich kann mich nicht mehr erinnern, wann er gestorben ist.

Dabei wuchs ich die ersten elf Jahre meines Lebens mit Gerhard Knöbel auf und lebte die nächsten 30 Jahre mit seinem langen Schatten.

Meine Mutter, mein Vater und ich waren eine klassische, gutbürgerliche Familie. Kein Glamour, wenig Glitzer. Mein Vater lernte meine Mutter als Sachbearbeiter in einer Bank kennen. Sie verliebten sich, und relativ schnell erwarteten sie ihr erstes gemeinsames Baby: mich. Nach der Schwangerschaft kümmerte sich meine Mutter erst einmal um mich und unterstützte meinen Vater in der Buchhaltung. Gemeinsame Familienaktivitäten gab es kaum. Wenn mein Vater Feierabend machte, kam er selten direkt nach Hause. Meistens führte ihn sein Weg als Erstes in die Kneipe um die Ecke.

Schon früh fiel mir auf, dass mein Vater in Springe ein beliebter Mann war. Wenn ich mit ihm durch die Stadt lief, grüßten ihn die Leute immer freundlich oder verwickelten ihn sogar in ein längeres Gespräch. Er hatte eine sehr einnehmende Art und immer einen lockeren Spruch auf den Lippen – wohl zwei der wenigen positiven Eigenschaften, die ich von ihm geerbt habe. Meist unfreiwillig zog er die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich; etwas, was ihn von mir eindeutig unterscheidet. Das Wort «zurückhaltend» kann ich ja bis heute nicht buchstabieren.

Ich glaube schon, dass mein Vater mich irgendwie mochte. Er umarmte mich manchmal sehr fest, aber anders, als man normalerweise sein Kind umarmt. Ich hatte den Eindruck, er wolle mich gar nicht mehr loslassen. Es kam mir oft so vor, als wolle er sich an mir festhalten, als wäre ich seine Stütze. Vermutlich wollte er damit zeigen, dass er mich lieb hat, oder mit besonders heftigen Umarmungen ausgleichen, was er sonst versäumte.

Ich kann mich nicht erinnern, mit ihm als Kind um die Wette gerannt zu sein. Sicherlich hat er mir auch nie bei den Hausaufgaben geholfen.

Bis heute kann ich seinen Geruch nicht vergessen. Kein Parfüm, kein Aftershave. Es war der Geruch von zu viel Alkohol und Zigaretten. Oft erkannte ich meinen Vater schon am Husten. Das jahrelange Rauchen hatte seine Lunge in Mitleidenschaft gezogen. Wenn ich ihn mal wieder aus seiner Stammkneipe, dem «Schräg», abholte, hörte ich sein Husten, bevor er durch die Tür taumelte.

Der Qualm und der Alkohol ekelten mich als Kind furchtbar an. Es war für mich ein Grauen, ihn in der Kneipe abholen zu müssen. Als Kind ist man auch viel sensibler. Alkoholisierte Erwachsene, die sich wie Kinder benehmen – «echte» Kinder haben eine Antenne dafür, dass irgendwas nicht stimmt. All das hat mich aber nicht davon abgehalten, viele Jahre später selbst in der Gastronomie tätig zu werden. Aber es lehrte mich, meine Grenzen zu kennen. Noch heute belasse ich es in der Regel bei zwei Bier. Das Sucht-Gen schlägt bei mir wohl eher bei Süßigkeiten durch. Aber das beichte ich euch später ausführlicher.

Eine enge Bindung zu seiner Familie hatte mein Vater nie. Meine Eltern bekamen mich sehr jung, meine Mutter war damals gerade 20, mein Vater kaum älter. Ob ich geplant war, weiß ich nicht. Gewollt hatte zumindest mein Vater das Familienleben so früh offensichtlich nicht: Als ich noch ein Kleinkind war, verließ er uns quasi über Nacht. Nicht wegen eines großen Streits oder einer neuen Liebe – er hatte einfach einen neuen Plan für sein Leben. In einer spontanen Aktion wanderte er nach Gran Canaria aus und ließ meine Mutter und mich zurück in Springe. Nicht einkalkuliert hatte er dabei allerdings den Einsatz seiner Ehefrau: Die reiste ihm kurzerhand persönlich hinterher und holte ihn zurück. Wenn ich heute daran denke, muss ich lachen. Das Resolute habe ich wohl von meiner Mutter. Wenn’s wirklich drauf ankommt, gehe auch ich keiner Konfrontation aus dem Weg, immer nach dem Motto: Nur sprechenden Menschen kann geholfen werden.

Danach änderte sich nicht wirklich viel. Mein Vater ging wie gewohnt zur Arbeit und seinen Hobbys nach, Tennis und Saufen, während meine Mutter sich um mich kümmerte. Obwohl sie noch Jahre zum Schein zusammenlebten, ließ meine Mutter sich in dieser Phase von ihm scheiden. Wie sich Jahre später herausstellte, war das eine sehr kluge Entscheidung gewesen. Sie hatte wohl damals schon gespürt, dass er irgendwann wieder seinem Drang folgen würde, weiterzuziehen. Trotzdem wollte sie den Traum ihrer heilen Familie lange nicht aufgeben – vor allem für mich. Dafür riskierte meine Mutter sogar die Harmonie in der restlichen Familie, denn meine Oma mütterlicherseits konnte meinem Vater nicht verzeihen, dass er seine Familie für ein Leben auf den Kanaren zurückgelassen hätte. Sie wollte mit meinem Vater nichts mehr zu tun haben und betrat nach seiner Rückkehr lange nicht die Wohnung meiner Eltern, und es dauerte Jahre, bis meine Oma überhaupt wieder ein Wort mit meinem Vater sprach.

Und dann war er plötzlich wieder weg. Ohne seine Koffer zu packen, ohne tschüs zu sagen. Klingt unvorbereitet, war es aber nicht, sondern Teil eines lange gefassten, wenn auch idiotischen Plans. Damals war ich gerade elf Jahre alt. Ich erinnere mich noch, dass er morgens wie immer seine Aktentasche schnappte, zur Arbeit ging – und nie wiederkam. Meine Mutter und ich machten uns zunächst keine Gedanken, als er abends nicht da war. Es kam häufiger vor, dass er direkt von der Bank zum Tennis oder in die Kneipe ging. Oder er kam erst nach Hause, wenn er voll oder das Portemonnaie leer war.

Als es dann eines Abends an der Tür klingelte, rechnete meine Mutter mit meinem Vater, der im Suff seinen Schlüssel verloren hatte. Doch stattdessen standen dort zwei Beamte, die mit einem Satz das Leben unserer Familie auf den Kopf stellten: «Gerhard Knöbel ist mit über einer Million Mark nach Brasilien geflüchtet.»

Ich konnte das nicht begreifen und hielt es zunächst für einen schlechten Scherz. Mein Vater? Kriminell? Nach Brasilien geflüchtet? Warum hatte er uns kein Wort gesagt? Das alles klang wie in einem schlechten Film.

Doch es kam noch schlimmer: Man hielt meine Mutter für seine Komplizin. Die Beamten wollten anfangs nicht glauben, dass sie davon nichts mitbekommen hatte, und hielten sie für naiv. Die Unterstellungen trafen meine Mutter sehr. Schlimmer war nur noch, dass sie die Geschichte nicht nur mir und den Eltern meines Vaters erzählen musste, sondern auch noch ihren Eltern, die dem Schwiegersohn nach langer Zeit noch eine zweite Chance gegeben hatten.

Für mich brach damals eine Welt zusammen. Ich war enttäuscht und verletzt. Auch wenn unsere Familie vielleicht nicht so innig war wie andere, wurde mir klar: Ab jetzt wird alles anders. Ich war der Sohn eines Kriminellen, mein Papa saß im Knast. Ich fühlte mich schrecklich allein.

Natürlich blieb der Vorfall in Springe kein Geheimnis. Ein Millionenbetrug in unserer kleinen Stadt? Und dann auch noch von einem Bankangestellten! Hätte es mich nicht selbst betroffen, hätte ich wohl auch gedacht: Endlich mal was los hier auf’m Dorf! Ich mochte es ja, wenn die Leute über mich sprachen – aber so hatte ich mir das nicht vorgestellt.

Unsere Familie wurde das Tratschthema Nummer eins, bei den Nachbarn, auf der Straße, sogar in der Schule. In meiner Klasse war ich plötzlich nicht mehr nur Oli oder Mausi, sondern der «Gangster-Sohn». Freunde und Bekannte nahmen Abstand, tuschelten hinter unserem Rücken. Man wollte erst einmal abwarten, ob da nicht die ganze Familie unter einer Decke steckte!

Meine Mutter überlegte sogar, unseren Namen zu ändern und wegzuziehen – aber wohin denn? Unser Leben, unsere Familie, unser Zuhause, all das war in Springe. Also blieben wir und gaben die Hoffnung nicht auf, dass die Geschichte schnell in Vergessenheit geraten würde.

Das Gegenteil war der Fall. Journalisten standen bei meinen Großeltern vor dem Haus, befragten die Nachbarn und erkundigten sich im Reitstall nach meiner Mutter. In einer kleinen Stadt wie Springe gab es eben kaum Möglichkeiten, den Boulevardreportern zu entkommen. Der Fall beherrschte eine gefühlte Ewigkeit die Schlagzeilen, jedes kleinste Detail war noch eine weitere Story wert.

Aus der Zeitung erfuhren wir häppchenweise, was meinen Vater zu dieser irren Idee getrieben hatte. Er war also nicht nur fast jeden Abend in der Kneipe feiern gewesen, er hatte in seinem Suff auch noch gezockt. Ausgerechnet er, der in seinem Beruf gelernt hatte, mit Geld umzugehen. Als der Schuldenberg zu groß wurde, muss in ihm plötzlich der Gedanke gereift sein: Ich sitze doch an der Geldquelle, dann raube ich mal die Bank aus!

Im Nachhinein lässt sich das natürlich leicht sagen, aber vor der Aktion hatte sich mein Vater schon etwas merkwürdig verhalten. Oft war er gestresst, manchmal verzweifelt. Kurz vor der Flucht nach Brasilien hatte er meine Mutter um 3000 Mark gebeten; er wollte damit angeblich zu seinen Eltern. Sie liebte ihn, stellte keine Fragen und glaubte ihm. Über seine Sorgen sprechen wollte er nie. «Ich will dich mit meinen Problemen nicht belasten», sagte er ihr. Dass er uns mit seiner Flucht erst richtig Probleme machte, schien er dann plötzlich vergessen zu haben.

Dabei hatte der Plan, Geld zu unterschlagen und mit einem Koffer voller Scheine nach Brasilien zu fliegen, zunächst reibungslos funktioniert. Dazu gehörte eine ordentliche Portion Glück und eine damals noch nicht ganz so vernetzte und digitale Welt. Mein Vater und sein Komplize, ein Croupier, den er vermutlich beim Zocken kennengelernt hatte, hatten sogar ihre echten Namen bei der Flugbuchung angegeben. Sie zahlten das First-Class-Ticket am Lufthansa-Schalter mit 10000 Mark in bar und erkundigten sich auch noch naiv nach den besten Hotels in Rio de Janeiro – wie in einer schlechten Gauner-Komödie. Heute hätte man sie vermutlich noch vor dem Betreten des Fliegers geschnappt; damals konnten sie für einige Zeit ihr vermeintliches Glück in Brasilien genießen und das Geld mit vollen Händen ausgeben, bevor die Polizei sie schnappte.

Ein Jahr saß mein Vater in Brasilien im Gefängnis. Unter den dortigen Haftbedingungen muss es sich für ihn wie eine Ewigkeit angefühlt haben. Schon immer war er beim Essen sehr wählerisch gewesen, und die hygienischen Bedingungen machten ihm gesundheitlich zu schaffen. Sein neues Leben im Ausland hatte er sich wohl wahrlich anders vorgestellt.

Kontakt suchte ich nie zu ihm. Sein Interesse und sein schlechtes Gewissen mir gegenüber hielten sich allerdings auch in Grenzen. Meiner Mutter schrieb er immerhin ein paar Briefe und bezeichnet die Aktion als «größten Fehler seines Lebens». Richtig entschuldigt hat er sich aber nie, vor allem nicht bei mir. Zweimal rief er meine Mutter aus dem Gefängnis an. Nur ein einziger Satz ist mir davon bis heute in Erinnerung geblieben: «Muss das denn sein mit Oli und dem Schminken?» Am liebsten hätte ich meiner Mutter das Telefon aus der Hand gerissen und geantwortet: «Muss das denn sein mit dem Bankausrauben?» Aber das traute ich mich damals nicht.

Nach einem Jahr im brasilianischen Gefängnis wurde mein Vater nach Deutschland ausgeliefert; für uns der denkbar schlechteste Zeitpunkt. Gerade hatte sich der Rummel um meine Mutter und mich in Springe gelegt – da ging es wieder von vorne los. Mein Vater stand in Hannover vor Gericht, und in der Zeitung wurde wieder über seine absurde Aktion berichtet. Auch wenn wir beim Prozess nicht anwesend waren, standen wir plötzlich wieder ungewollt im Fokus. Das Ergebnis der Verhandlung erfuhren wir dann erneut aus der Zeitung. Weil mein Vater durch die brasilianischen Haftbedingungen gesundheitlich angeschlagen war und ihm die Zeit dort angerechnet wurde, entschied der Richter, dass er in Deutschland nicht wieder ins Gefängnis müsse.

Nach Springe zurück kehrte er trotzdem nie, sondern machte nun endlich das, was er schon Jahre zuvor geplant und versucht hatte: Er buchte sich den nächstbesten Flieger Richtung Kanaren. Auf Gran Canaria baute er sich ein neues Leben auf. Ohne uns, weil ihn diesmal selbst meine Mutter nicht zurückholen wollte.

Ich heiße:

Ich heiße:

Ich heiße: Carlo von Tiedemann

Ich bin: 50 Jahre beim NDR und damit der dienstälteste Moderator in der ARD, der noch aktiv ist.

Meine erste Begegnung mit Olivia Jones war: in einem wahnwitzigen Interview für den NDR im Jahre 1996.

Was ich an Olivia schätze: ihre Aufrichtigkeit, ihren Mut und ihre Überzeugungen. Und das Grundehrliche; das Positive in ihr.

Wofür ich Olivia feiere: dafür, dass sie ihren eigenen Weg geht und andere dadurch inspiriert.

Was mir an Olivia ein Rätsel ist: wie man es schafft, als Dragqueen weit über zwei Jahrzehnte die Menschen zu faszinieren. Sie ist nicht gekünstelt, es gibt sie nur 1 zu 1.

Unser schönstes gemeinsames Erlebnis war: zu erleben, wie sie auf einem Empfang einem «Andersdenkenden» charmant entgegentritt und dabei fair, aber immer mit Oberwasser ihren Standpunkt durchzusetzen weiß.

Meine kurioseste Begegnung mit Olivia war: in «Susis Show Bar» beim Stehpinkeln für Herren. Wir mussten beide so lachen …

Wenn ich für einen Tag Olivia Jones wäre …, würde ich dafür sorgen, dass noch mehr Menschen begreifen, wie wichtig eine bunte und tolerante Gesellschaft ist. Und ich würde liebend gerne durch Offenheit provozieren.

Was ich Olivia wünsche: Sie soll sich bitte nie verändern – aber nur im Herzen; beim Outfit ist das Bunte ja gesetzt!

Ich heiße: Jochen Schropp

Ich bin: Moderator, Schauspieler und Podcaster.

Meine erste Begegnung mit Olivia war: 2010 auf dem Comedypreis.

Was ich an Olivia schätze: ihre Empathie!

Wofür ich Olivia feiere: dass sie sich nie verbiegt.

Was mir an Olivia ein Rätsel ist: Welches Rätsel? Olivia ist wie ich ein offenes Buch mit drei Seiten …

Unser schönstes gemeinsames Erlebnis war: die gemeinsame Moderation vom Kampf der Realitystars!

Wenn ich für einen Tag Olivia Jones wäre …, würde ich endlich in die Politik gehen.

Was ich Olivia wünsche: ganz viel Glitter! Davon kann man nie genug haben!

Pimp my Body – oder warum Olivia immer 29 Jahre alt bleibt

Heidi Klum und ich haben mehr gemeinsam, als die meisten Menschen vielleicht auf den ersten Blick denken. Wir sind beide nicht nur umwerfend attraktive Frauen (sorry, wenn’s bei euch gerade etwas streng riecht – nach Eigenlob) – wir verdienen auch noch mit unserem Aussehen Geld. Würde ich als Oli ungestylt und in Jogginghosen die Reeperbahn erklären, wäre ich vermutlich niemals ansatzweise so erfolgreich geworden, wie ich es heute mit meinen Kieztouren bin. Dementsprechend wichtig ist mir mein äußeres Erscheinungsbild, wenn ich als Olivia vor die Tür gehe.

Ob ich mich schön finde? Nein, ich stehe nicht morgens auf und applaudiere meinem Spiegelbild. Aber mit dem, was ich sehe, bin ich zufrieden. Für den Rest danke ich täglich der Kosmetikindustrie. Und dem ein oder anderen Schönheitschirurgen.

Während Oli die 50 mittlerweile überschritten hat, ist Olivia chronische 29. Damit das so bleibt, muss ich aber auch einiges für meinen Körper tun – und andere vieles an meinem Körper. Ich gehe mehrmals die Woche ins Fitnessstudio und versuche, mich gesund zu ernähren. Alkohol gibt es nur in Maßen; und wenn ich heute rauche, dann ist das nur noch mein Kopf. Das Qualmen hab ich mir schon lange abgewöhnt. Seit Jahren haben meine Outfits die gleiche Kleidergröße. Wäre auch blöd, wenn ich die maßgeschneiderten und nicht gerade günstigen Einzelstücke immer wieder austauschen müsste, weil ich zugenommen habe.

Manche Körperteile lassen sich aber auch mit Sport und Ernährung irgendwann nicht mehr optimieren. Zweimal habe ich mir deshalb den Bauch- und Hüftspeck bereits absaugen lassen. Da sich das Fett trotzdem hartnäckig hielt, versuchte ich, es mir wegfrieren zu lassen. Mehrfach wurde dabei die Haut der betroffenen Stelle auf vier Grad runtergekühlt – genau so kalt, dass die Fettzellen zerstört werden, die Haut aber keinen Schaden nimmt. Die Behandlung war sehr unangenehm, jetzt weiß ich ungefähr, wie sich ein saftiges Steak mit Gefrierbrand fühlen muss. Sechs Wochen lang trug ich danach eine Corsage. Ein Sixpack hatte ich danach leider auch nicht, wobei man selbst das mittlerweile modellieren lassen kann – aber so verzweifelt bin ich dann doch noch nicht. Vielleicht erfindet irgendwann jemand so eine Art Waffeleisen für Bauchspeck: reinlegen, zuklappen, warten, Formfleisch wieder tipptopp. Das wäre es doch, oder?

Was den Bauch angeht, unterscheiden Heidi Klum und ich uns also zumindest, na ja, ein wenig: Während sie nach vier Kindern einen flachen Bauch hat wie ich zuletzt mit 18, hält sich an meiner Hüfte beharrlich ein Rettungsring. Na, zumindest weiß ich ziemlich sicher, an welchem Detail meine große Topmodel-Karriere gescheitert ist.

Wenn ich mal ein paar Gramm zunehme, dann sehen es andere bei meiner Körpergröße zum Glück nicht sofort. Ich hingegen schon. Bei mir landet Fett nämlich nicht zuerst am Bauch oder an der Hüfte, sondern im Gesicht. Ich bekomme direkt ein schreckliches Doppelkinn. Das fällt auf Bildern besonders auf, weil mich die Fotografen bei meiner Giraffengröße immer von unten ablichten müssen. Da hilft es auch irgendwann nicht mehr, das Kinn anzuheben. Damit ich mich nicht ständig über diese Fotos ärgere, ließ ich mir vor ein paar Jahren mal den Hals straffen. Viel gebracht hat das allerdings auch nicht – außer einer Narbe hinter dem Ohr. Die sieht man zum Glück nur, wenn man hinter mir steht und ich meine Perücke nicht aufhabe.

Leider kann auch die dickste Schminkschicht irgendwann den körperlichen Verfall nicht mehr vertuschen. Pro Lebensjahr eine Make-up-Schicht mehr auf der Haut lässt sich Ü50 nicht mehr umsetzen. Vor zehn Jahren ließ ich mir deshalb das erste Mal die Augenlider straffen. Ich wollte nicht schon nachmittags aussehen, als hätte ich mir die Nacht um die Ohren geschlagen. Außerdem lasse ich mir alle vier Monate Botox spritzen. Dadurch sieht mein Gesicht nicht nur generell jünger aus, es erleichtert auch das Schminken von Augen und Augenbrauen. Die Farbe hält nämlich auf glatter Haut dann deutlich besser und länger. Mein Make-up muss schließlich an einem normalen Arbeitstag nicht nur acht Stunden und den Nahkampf in meinen «heißen» Bars und Clubs überstehen, sondern auch öfter das berüchtigte Hamburger Schietwetter, das vor allem bei meinen Kieztouren und Party-Hafenrundfahrten eine Herausforderung ist. Ein Regencape passt leider nicht so gut zu meinen Glitzer-Outfits.

Botox ist zum Glück vielseitig einsetzbar, deswegen hab ich es mir auch gleich noch in die Achselhöhlen spritzen lassen. Seitdem schwitze ich dort nicht mehr und muss mir bei längeren Fernsehaufzeichnungen unter heißem Scheinwerferlicht keine Gedanken mehr über Schweißflecken machen. Wenn andere schon ordentlich vor sich hin schwitzen, kann ich noch fröhlich in die Kamera winken, ohne dass es gleich «regnet».