9,99 €

Mehr erfahren.

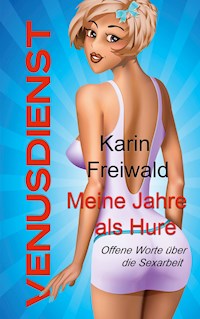

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Karin Freiwald schrieb dieses Buch, um interessierten Mitmenschen die Möglichkeit zu geben, hinter die Kulissen der Sexarbeit zu blicken. Sie will damit zeigen, dass Prostituierte nicht grundsätzlich bedauernswerte und manipulierte Opfer sind, wie dies gerne immer wieder behauptet wird. Gleichzeitig rückt sie auch einige von den Männern gewünschte und erdachte Mythen im Zusammenhang mit der Lust in ein erhellendes Licht. Karin Freiwalds Erinnerungen ermöglichen zudem einen aufschlussreichen Einblick in den Wandlungsprozess eines manierlichen Mädchens zur gefragten Hure.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 411

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Trifft ein Mann eine Frau auf einer exklusiven Festlichkeit, spricht sie an, flirtet mit ihr und fragt sie nach einer Zeit des Hofierens: »Wenn ich Ihnen alles Gold der Erde zu Füßen legte, würden Sie meine Geliebte werden?« Sie errötet und nickt betört. Dann sagt er: »Wenn ich Ihnen 50 Euro gebe, gehen Sie dann mit mir ins Bett?« Sie ist empört und ruft: »Was denken Sie sich, halten Sie mich für eine Hure?« – »Dass Sie eine Hure sind, haben wir doch schon geklärt«, antwortet der Mann, »wir feilschen doch nur um den Preis.«

Karin Freiwald schrieb dieses Buch, um interessierten Mitmenschen die Möglichkeit zu geben, hinter die Kulissen der Sexarbeit zu blicken. Sie will damit zeigen, dass Prostituierte nicht grundsätzlich bedauernswerte und manipulierte Opfer sind, wie dies gerne immer wieder behauptet wird. Gleichzeitig rückt sie auch einige von den Männern gewünschte und erdachte Mythen im Zusammenhang mit der Lust in ein erhellendes Licht.

Karin Freiwalds Erinnerungen ermöglichen zudem einen aufschlussreichen Einblick in den Wandlungsprozess eines manierlichen Mädchens zur gefragten Hure.

1958 in der Schweiz geboren, in Südafrika aufgewachsen und seit 1975 in Österreich lebend, wurde Karin Freiwald schon früh mit jenen privaten Wechselfällen des Lebens konfrontiert, die auch ihren Anteil daran hatten, dass sie als hübsche und nicht unkluge junge Frau ziemlich orientierungslos in die Zukunft sah. Es gab Ansätze für eine solide Arbeitskarriere im oberösterreichischen Linz, doch die Verlockung, als Fotomodell in die schillernde Szene der Medienwelt einzutauchen, ließ das private und berufliche Fortkommen innerhalb einer »normalen« Bürgerlichkeit nicht mehr zu. Die »Schnupperstunden« vor der Kameralinse beschleunigten das Hineingleiten der unerfahrenen Karin in das Rotlichtmilieu.

Elf Jahre war sie als hauptberufliche Prostituierte tätig und bot Tausenden Männern ihre sexuellen Dienstleistungen an. Trotz aller privaten und beruflichen Höhen und Tiefen während dieser dem Sex gewidmeten Zeit bedauert Karin Freiwald nicht, als Hure ihr Geld verdient zu haben, immerhin war dies eine außergewöhnliche Schule des Lebens, verbunden mit einer überaus attraktiven Verdienstperspektive.

Karin Freiwald lebt heute im äußersten Westen Österreichs, nahe ihrem Geburtsland Schweiz.

Die tatsächlichen Namen und Bezeichnungen der in diesem Buch genannten Personen und Clubbordelle wurden aus naheliegenden Gründen abgeändert.

Inhaltsverzeichnis

Südafrika

Mädchen des Monats

Karriereträume

Flittchen, oder?

Mehr als nackig

Schnupperstunde

Braves Mädchen

Wohlstandsträume

Hurenlehre

Gewerbsmäßige Unzucht

Animierdame

Amtlich gemeldet

Ein Sturmtief

Arbeitseifer

XXL

Im Liebeshimmel

Gesetzesmühlen

Ein Märchenprinz?

Bauer sucht Frau

Als »Jungfrau« und Sklavin

Flüchtiger Reichtum

Im »Paradies«

Beute machen

Intimrasur

Im Doppelpack

Lustgefühle?

Prügel vom Liebsten

»Peep-Show-Girl«

Neue Liebe und wieder Hiebe

Schattenarbeit

Treu wie Dackel Lumpi

Auf zwei Hochzeiten tanzen

»Wohlfühl«-Schleckereien

Die Pistole am Kopf

Akademiker mit Macken

Schüchterne Kerle

Das Jesolo-Fieber

Die Teufelsdroge

Ebbe und Flut

Kuriositäten

Zickenkrieg

Banker, Manager, Schnösel

Am Stiefel lecken

Zufriedenheit oder Reue?

Philip, Karins Freund — Überlegungen eines Ahnungs-losen

SÜDAFRIKA

Wer ist daran schuld, dass ich »Sexarbeiterin« wurde, dass ich Lust erzeugte und professionell verkaufte? Die anderen? Etwa jener Vater einer Spielkameradin in Johannesburg, der mir, dem damals elfjährigen Kind, ein Geheimnis des männlichen Körpers anvertraute? Viele Antworten wären möglich, einfache und komplizierte. Doch die Puzzleteile jener Antwort, die realitätsnah erklärt, weshalb ich mich eines Tages bereit fand für »sexuelle Inszenierungen« im Austausch gegen Geld, verbergen sich geschickt zwischen den Ereignissen und Jahren.

Meine Eingangsfrage würden strenggläubige Moslems vereinfachen und dem Satan zuordnen: Ich, als schwaches Weib, sei seinen verführerischen und tückischen Einflüsterungen erlegen.

»Wusstet ihr, dass die Religion einer Frau in ihrer Vagina sitzt?«, fragte der Scheich Nefzawi vor 500 Jahren in seinem vielbeachteten Werk »Der duftende Garten«. Der erhabene Scheich konnte die Quelle des Verderbens mühelos orten: »Das Verlangen ihrer Vulva ist unersättlich, und solange ihre Lust gestillt wird, ist es ihnen gleich, ob der Betreffende ein Narr, ein Neger, ein Diener oder gar ein Geächteter ist. Es ist der Satan, der die Säfte ihrer Vagina fließen lässt.« Der Augustinerpater und populäre Hofprediger Abraham a Sancta Clara charakterisierte das Weib im 17. Jahrhundert nicht weniger böse: »Eine Beißzange des Teufels; ein unbeständiges Mühlrad; ein Paradies für die Augen; ein Fegefeuer für den Geldbeutel und eine Hölle für die Seelen.«

Der Teufel lenkt uns dumme Weiber, damit wir den edlen Teil des Menschengeschlechts, die arglosen Männer, vom rechten Weg abdrängen.

Ja, es wäre einfach, den »anderen« oder – noch billiger – jenseitigen Mächten die Verantwortung über das persönliche Schicksal zu übertragen. Man ist allein verantwortlich für das eigene Werden, sagen die einen, die anderen wiederum sind überzeugt, dass es die äußeren Umstände und Einflüsse sind, die den Menschen in diese oder in jene Richtung lenken. Ich denke, es ist eine Mischung aus beidem. Natürlich erfuhr ich durch eine weniger familien- und heimatgebundene Form meiner Kindheit und Jugend eine eigene Prägung. Auch werden jene Wissenschaftler Recht haben, die behaupten, dass das Wesen eines Menschen zu einem bestimmten Teil auch von den Erbanlagen und Genen unverrückbar bestimmt ist. Dennoch ist aber in jedem von uns noch genügend Potential für die freie Selbstbestimmung – für die Eigenverantwortung (sofern man sich nicht unter einem muslimischen Schleier befindet) – vorhanden.

Wer (oder was) ist daran schuld, dass ich zur Hure wurde? Jeder und niemand, alles und nichts. Vielleicht nur ich selbst. Wenn ich die soziologischen Erklärungsversuche beiseite lasse, bleibt nur die schlichte Antwort übrig: Ich wollte auf »leichte« Art viel Geld verdienen.

Für eifrige Psychologen wäre meine Vergangenheit und mein Hineingleiten in die Welt der »käuflichen Liebe« eine herrliche Fundgrube, prall gefüllt mit den hellen und dunklen Beigaben des Lebens. Doch ich glaube, dass die Damen und Herren Wissenschaftler mehr als hundert unterschiedliche Gründe finden würden, um meine manchmal auch an steilen Abgründen vorbeiführenden Wege durchs Leben rational zu erklären.

Mein Vater verließ uns, als ich sechs Jahre alt war. Meine Mutter, eine kluge Frau mit eher bürgerlichen Wertvorstellungen, geriet emotionell damals auf eine kurvenreiche Bahn und konfrontierte mich einige Jahre lang mit verschiedenen »Ersatzvätern«, die allesamt nur mein »Bestes« wollten und denen es durch ihre Gängeleien doch nie gelang, ein warmes familiäres Nest zu bauen. Die glückliche Geborgenheit innerhalb eines stabilen und ruhigen Familienrahmens kannte ich als Kind kaum. Das »emotionale Verlassenheitsgefühl« durch die Erfahrungen eines unruhigen Familienhintergrundes wird in Fachpublikationen als eine der Vorbedingungen für die Wahl eines Lebens in der Prostitution geortet. Um das Verhalten von »Sexarbeiterinnen« zu erklären, werden in zahlreichen wissenschaftlichen Abhandlungen gerne auch Vater- oder Mutterfixierungen genannt. Die Berufswahl zur Hure wird als unbewusste oder unterschwellige Rache gegen den Vater (Stiefvater) oder die Mutter für die Verweigerung affektiver Bedürfnisse angeführt. Es gibt eine umfangreiche Literatur, in der die »Familiendynamik« und Traumata in der Kindheit als wesentliche Faktoren auf dem Weg in die Prostitution angeführt werden. Charles Winick und Paul Kinsie glauben erkannt zu haben, dass die Entscheidung, den eigenen Körper und seine Geschlechtsteile an zahlende Fremde zu verkaufen, möglicherweise »das Endergebnis eines langen Prozesses persönlicher und sozialer Desorganisation ist und eines Gefühls, nirgendwohin zu gehören.« Dennoch will ich meine Kindheit nicht alleinverantwortlich für meinen weiteren Werdegang machen. Ich war ein Mädchen mit zwei Seelen in der Brust: einerseits brav, schüchtern, gutgläubig und vielleicht mit zuviel Naivität gegenüber den Realitäten der Welt ausgestattet, und andererseits gerne bereit, mit den anderen, den Frecheren, mitzulaufen, auch wenn deren (und somit auch mein) Verhalten nicht selten in ein Desaster mündete.

Wenige Tage bevor die Amerikaner am 1. Februar 1958 mit einer Jupiter-Rakete ihren ersten Satelliten stolz in das All transportierten, wurde ich als einziges Kind meiner Eltern in der Schweiz geboren. Leider konnte ich nie eine Schweizer Schulklasse von innen sehen, denn wir wanderten – als ich sechs Jahre alt war – in das vermeintliche Paradies Südafrika aus. Doch dieser große geografische und kulturelle Sprung erfüllte seine Zwecke nicht. Die goldene Zukunft ließ auf sich warten, und die schon in der Schweiz kriselnde Ehe meiner Eltern zerbrach unter der Sonne Afrikas endgültig. Ich zahlte sofort den Preis dafür. Mein Vater, der mich zwischendurch auch entführte, verlangte, dass ich in ein Klosterinternat in Johannesburg kam. Nur unter dieser für mein kindliches Wohlbefinden verheerenden Bedingung wollte er einer einvernehmlichen Scheidung zustimmen. Wenn er mich schon nicht haben konnte, so sollte auch sein von ihm geschiedenes Weib von der gemeinsamen Tochter getrennt werden. Die mehrmaligen Veränderungen des sozialen und privaten Umfeldes und neue intime Freundschaften machten meine Mutter orientierungslos und so stimmte sie dem »Deal« meines egoistischen Vaters bedingungslos zu. Deshalb begann ich meine »Schulkarriere« als verschrecktes sechsjähriges Mädchen – ohne die notwendigen Englischkenntnisse – bei den strengen und straffreudigen Ursulinen. Das tägliche Beten inmitten der frommen Gemeinschaft sollte mir bei der Gestaltung einer sittlich geordneten Zukunft behilflich sein. Zumindest glaubten die weitgehend gefühllosen Klosterfrauen daran. Die kalte Atmosphäre in diesem kirchlichen Internat drückte schwer auf mein kindliches Gemüt. Die Stunden sind nicht zu zählen, in denen ich mich weinend nach familiärer Geborgenheit sehnte. Was hätte ich darum gegeben, jedes Mal vor dem Einschlafen von meiner Mutter eine Gute-Nacht-Geschichte zu hören, wie gerne hätte ich für sie jeden Tag etwas gezeichnet, und die Vorstellung, in einem gemütlichen Heim mit einem Kätzchen oder einem Hund zu spielen, erschien mir als der Gipfelpunkt von Glückseligkeit. Nach zwei Jahren erinnerte sich Gott an die flehenden Gebete der kleinen Karin und sandte meiner Mutter den zweiten Ehemann. Endlich konnte ich das gefürchtete Internat verlassen und eine öffentliche Schule besuchen. Mein neuer »Daddy« besaß ein schönes Haus und beschäftigte schwarze Bedienstete, mit den Nachbarskindern freundete ich mich gerne an. Es schien nun alles gut zu werden, bis sich mein Stiefvater schon nach zwei Jahren – ausgelöst durch eine Krankheit – als Tyrann entpuppte. Nachdem diese kurze Ehe geschieden war, konnten mich die Klosterfrauen im alten Internat wieder unter ihre Fittiche nehmen. Meine kindlichen Träume von einem bei anderen beobachteten glücklichen Familienidyll wurden zwischen den Egoismen der Erwachsenen neuerlich zerrieben.

Mein Körper wurde attraktiv und fraulich, als ich altersgemäß noch ein Kind war. Meine Mutter überraschte mich sehr bald mit dem Ehemann Nummer Drei (einem Österreicher), und dadurch konnte ich das verhasste Internat wieder verlassen. In den folgenden Jahren machten wir uns das Leben gegenseitig nicht einfach, die Nummer Drei und ich. Er wollte mit allen Mitteln meine Unschuld beschützen und gefiel sich in der Rolle des gestrengen Kontrolleurs, und ich versuchte hartnäckig und mit allen Mitteln wenigstens kleine Portionen an Freiheit (oder was ich dafür hielt) zu erhaschen. Fast alle Mädchen aus meiner (wieder neuen) Nachbarschaft waren in den jungen feschen Bademeister des Yeoville-Bades in Johannesburg vernarrt. Als dreizehnjähriger Backfisch war ich rettungslos verliebt in diesen strahlenden König der viel besuchten Freizeitanlage, und keine andere sollte ihn haben. Wie schon erwähnt, mein Körper war reif, doch die Denk- und Verhaltensformen waren noch die eines Kindes. Ein eigentümliches Maß an »Nie richtig erwachsen werden« begleitete mich mein Leben lang. Das heißt nun keinesfalls, dass ich auf der geistigen Entwicklungsstufe eines dreizehnjährigen Mädchens stehen geblieben bin. Das heißt nur, dass ich manches Unangenehme lieber verdränge, ich setze mich nicht damit auseinander – ähnlich einem Kind, das glaubt, wenn es die Augen schließt, kann es von anderen auch nicht gesehen werden. Ich dachte an nichts Böses wenn wir als Kinder und Jugendliche Unerlaubtes taten. Gerne lief ich mit den anderen mit und freute mich, nur dabei zu sein und wunderte mich, wenn ich stellvertretend für die jeweilige Clique eine Strafe empfing. Meine Gutgläubigkeit, verbunden mit einer Portion schüchterner Zurückhaltung, wurde durch eine vom Schicksal vermutlich irrtümlich beigemengte Prise Draufgängertum und Neugier zu einem einzigartigen charakterlichen Konzentrat. Nur so ist es zu erklären, dass meine späteren Freier in mir sowohl den arglosen Unschuldsengel als auch die scharfe Hure sahen und fanden. Paradox, ich weiß, doch die Männer haben mir ihre Verwunderung über meine Eigenart immer wieder bestätigt.

Der Bademeister war Mitglied im selben Einwandererclub wie meine Eltern, daher kannte er mich vage und dachte sich nichts dabei, als ich ihn unter einem Vorwand alleine in seinem Zuhause besuchte. Mein Herz spielte in seiner Gegenwart verrückt, denn ich erhoffte und erwartete Dinge, von denen ich nur eine unscharfe Ahnung hatte. In meinem Leben zündelte ich nicht nur einmal wie ein neugieriges (oder auch unartiges) Kind, das mit den Zündhölzern spielt und kaum daran denkt, dass die Flamme, die so aufregend flackert, auch ein Desaster anrichten kann. Wir begannen uns zu küssen, mein Märchenprinz war ja nicht abgeneigt. Das Annäherungsexperiment wurde vom Bademeister jedoch jäh gestoppt, als er bemerkte, dass ich absolut ahnungslos war. Der Zungenkuss, den ich nicht kannte, verriet meine totale Unbedarftheit. Er dachte, ich sei mindestens 16 oder 17 Jahre alt. Nun drängte mein Schwarm darauf, ihm mein wahres Alter zu verraten, und damit war die Sache für ihn erledigt. Wegen der Verführung einer Minderjährigen wollte sich der Bademeister, dem es an willigen Wassernixen vermutlich nicht mangelte, keinen Ärger einhandeln. Beschämt und unverrichteter Dinge ging ich nach Hause. Nach dieser Schmach war jene Hälfte der Weltbevölkerung, die grundsätzlich im Stehen pinkelt, für mich gestorben. Niemals mehr wollte ich so einem Affen meine Zuneigung schenken.

Die meisten (eigentlich alle) guten Vorsätze zerbröseln durch die Kraft des Vergessens. Drei Jahre nach jenem erniedrigenden Nachmittag, als mir das Geheimnis des männlichen Zaubers verborgen blieb, war es endlich soweit: ein netter Nachbarjunge wollte an mir – in beiderseitigem Interesse – seine »Männlichkeit« ausprobieren. Die Position unserer Körper war durch unsere Unerfahrenheit absolut falsch gewählt. Nach einem zappeligen, kurzen Bohrversuch und unbeholfenem hin und her schrie ich vor Schmerz. Der Versuch, durch diese Tat erwachsen zu werden, musste bald abgebrochen werden. Ich würde mich künftig hüten, so ein Folterwerkzeug wie diesen »Zipfel« (Donald bezeichnete seinen Penis so) in die Nähe meines Leibes kommen zu lassen, das schwor ich mir in diesem Moment. Jedenfalls wurde meine Jungfräulichkeit für weitere zwei Jahre zu vielleicht siebzig Prozent bewahrt.

Ich war dreizehn Jahre alt, als ich von meinen Eltern zwölf Monate lang in einer katholischen Internatsschule in Deutschland »zwischengelagert« wurde. Das Heimweh nach Südafrika, das mich damals täglich quälte, ist in meiner Erinnerung immer noch präsent. Jedenfalls begannen dort in Deutschland meine Monatsblutungen, die mich in Panik versetzten, da ich von niemandem aufgeklärt war, was hier körperlich mit mir geschah. Mit dem gleichzeitigen Hinweis, ich sollte mir dieses fremde Ding »da unten« reinschieben, schenkte mir eine ältere Mitschülerin schließlich ein Tampon. Ich schob und drückte und verspürte einen enorm schmerzhaften Stich. Es tat höllisch weh und augenblicklich wollte ich diesen eigenartigen Fremdkörper wieder loswerden. Leider gelang mir das die längste Zeit nicht, denn das Tampon war nun in meiner noch kindlich engen Scheide wie einbetoniert. Die mühevolle Entfernung war begleitet von einem Sturzbach aus Tränen. Mein »Jungfernhäutchen« wurde während dieser Aktion mit hoher Wahrscheinlichkeit schon verletzt. Eine weitere Beschädigung des in manchen Kulturen immer noch so kostbaren Häutchens erfolgte einige Monate später in Südafrika, als ich ohne Sattel auf einem Pferd ritt und plötzlich den gleichen schmerzhaften Stich spürte wie beim unbeholfenen Einführen des Tampons.

Zwei Jahre vor dem missglückten sexuellen Experiment mit dem Nachbarburschen Donald, ich war vierzehn, geriet ich gefährlich nahe an den Rand des Abgrundes, in dessen Tiefe sich der asoziale und kriminelle Bodensatz der weißen südafrikanischen Gesellschaft tummelte. Ich war grundsätzlich nicht dumm, doch mein Ehrgeiz war weniger an schulischen Leistungen orientiert, als vielmehr daran, den strengen Verhaltensvorschriften des aktuellen Stiefvaters ein Schnippchen zu schlagen. Er wollte vor meiner Mutter punkten, indem er durch die subtilsten Kontroll- und Verbotsschikanen demonstrierte, wie sehr ihm das Wohl und die Sittsamkeit der nun »gemeinsamen« Tochter am Herzen lagen. Meine Schulfreundinnenund Freunde durften nach dem Kino noch auf einen Hamburger gehen, ich, das »brave« Mädchen, musste sekundengenau zu Hause sein. Eine abenteuerbereite Freundin pflanzte den Gedanken an eine gemeinsame Flucht vor allen elterlichen, häuslichen und schulischen Zwängen in meinen Kopf. Ohne Proviant, mit minimalen Geldmitteln und einem Rucksack mit wenigen Habseligkeiten stahlen wir uns in der Nacht aus unseren Zimmern und traten zu Fuß und per Autostopp die nicht wenig gefährliche Reise in das mehr als eintausend Meilen entfernte Kapstadt an. Was wir dort wollten, wussten wir kaum, soweit reichte die Vorausplanung unserer noch kindlichen Köpfe nicht. Schon in der ersten Nacht in der Fremde sind wir – ohne auch nur das Geringste zu ahnen – im Graubereich der Kriminalität angestreift. Der Bruder meiner Freundin und dessen Kumpel, die sich freundlicherweise um eine Übernachtungsgelegenheit für uns bemühten, waren Drogendealer, die in jenem Haus ihre heiße Ware bunkerten. Wir zwei ahnungslosen Ausreißerinnen erfuhren dies erst später von der Polizei, die uns nun wegen des Verdachtes, in die Drogensache verwickelt zu sein, in ganz Südafrika suchte. Jedenfalls trampten wir, zunehmend hungriger und schmutziger werdend, weiter in die Richtung der noch weit entfernten Kapprovinz, während unsere Eltern mit Fotos in den Zeitungen auf ihre vermissten Töchter aufmerksam machten.

Drei Wochen nach dem Beginn unserer Odyssee, während der wir in zahlreiche nicht ungefährliche Kamalitäten gerieten, plagten uns Hunger und Durst und wir waren erschöpft. Dass wir etwas stehlen könnten oder gar unter Einsatz unserer gerade erst erblühten körperlichen Reize uns die Situation erleichtern könnten, auf solche Ideen verfielen wir nicht. Wir waren tatsächlich noch (nicht in den Augen unserer Eltern) brave, arglose und unschuldige Geschöpfe, mit dem festen Willen, eine nicht näher bestimmbare Freiheit zu suchen.

Jedenfalls wurden wir von der Polizei dreimal geschnappt, freundlich behandelt und mit Essen versorgt. Unser Widerwillen, wieder nach Hause zu müssen, war uns Motivation genug, um aus der Obhut der fürsorglichen Polizei doch zweimal zu entwischen. Als uns die Ordnungshüter – deren gewohnte Beschäftigung eher die grobe Auseinandersetzung mit den vielen schwarzen Kriminellen war, als das Einfangen zweier vierzehnjährigen weißen Ausreißerinnen – wieder in ihren Fängen hatten, wurden wir nicht zu unseren besorgten Eltern, sondern in das Jugendgefängnis Normanhous gebracht. Nun dämmerte uns erstmals der Ernst der Situation. Die staatliche Behörde behelligte uns nicht wegen unseres Fortlaufens von zu Hause, wir waren beschuldigt, in eine Mord- und Drogensache der uns am Beginn unserer Flucht beherbergenden jungen Männer verwickelt zu sein. Wir wussten damals nicht, dass wir in einem aufgebrochenen und ausgeraubten Haus übernächtigten. Diese Angelegenheit war ernst. Ich saß nun inmitten von jugendlichen Dieben, Räubern und Drogendealern beiderlei Geschlechts. Demütigungen und Prügel gehörten jetzt zu meinem Tagesablauf. Anstatt abzuwarten und darauf zu vertrauen, dass sich unsere Unschuld herausstellen würde, setzten wir alle unsere Energien auf drei Fluchtversuche – einen davon ganz klassisch, mit eingeschmuggelter Eisenfeile und durchgesägten Gitterstäben. Unsere Freiheit währte jedes Mal nur wenige Minuten, denn jugendliche Kollaborateure des rigiden Staatsapparates fassten uns rasch.

Nach einem halben Jahr in diesem Gefängnis benahm sich Justitia korrekt und unsere Unschuld wurde offiziell festgestellt. Auch der inzwischen von den Eltern organisierte »Jungfrauentest« lieferte die Bestätigung, dass ich ebenso »körperlich« immer noch unschuldig war. Doch der damals noch von den Weißen beherrschte südafrikanische Staat warf nun sein betreuendes, wachsames Auge auf mich. Meine Freundin und ich wurden gefragt, ob wir wieder zu unseren Eltern wollten oder lieber unter der Betreuung des Staates blieben. Schon vorher schworen wir uns in kindlich- oder schon jugendlich-naivem Solidaritätsgefühl, dass wir gemeinsam dem Zuhause weiter fernbleiben wollten. Wie vereinbart, sprach ich mich also gegen die Heimkehr aus und war am Boden zerstört, als ich erfuhr, dass meine Schicksalsgefährtin sich entgegen unserer Absprache für die Heimkehr entschied. Die Treulose packte ihre wenigen Sachen und verschwand aus meinem Leben. Ohne Vernunft hatte ich mich freiwillig gegen meine Eltern entschieden, und nun gab es kein Entkommen mehr aus der Fürsorge des Staates. Ich wurde nun in einer Internatsschule in der Paarl Cape Province untergebracht. Es glich einem kleinen Wunder, doch nach einigen Wochen gefiel es mir dort. Auch meine schulischen Leistungen näherten sich wieder der allgemeinen Zufriedenheit. Meine Intelligenz konnte sich ohne weiteres mit den guten Schülern messen. Ich war immer als Leseratte bekannt und Bücher verschlinge ich noch heute mit der größten Leidenschaft. Bei den Sportwettbewerben (vor allem beim Schwimmen) erkämpfte ich mir oft einen Spitzenplatz. Viele Wochenenden und die Ferien verbrachte ich in Johannesburg bei meinen Eltern bzw. Mutter und Stiefvater, zu denen ich allmählich wieder ein besseres Naheverhältnis fand. Im Internat pflegte ich harmlose Freundschaften, an den intimen Fummeleien zwischen einigen Mädchen im nächtlichen Schlafsaal beteiligte ich mich nicht. Das leise Rascheln und Keuchen unter zitternden Bettdecken irritierte manchmal meine Gedanken, doch erotische Überlegungen drängten sich noch nicht nach vorn. Erst etwas später, mit Donald, dem Nachbarjungen, sollte meine gesamtpersönliche Unschuld erstmals wirklich auf die Probe gestellt werden.

Mein Gemüt verfinsterte sich wie der Sommerhimmel, wenn ein Sturmtief heraufzieht, als sich meine Eltern entschlossen, dem zunehmend unruhiger werdendem Südafrika den Rücken zu kehren und in die österreichische Heimat meines Stiefvaters zu ziehen. Denn ich fühlte mich in der Zwischenzeit als eine patriotische siebzehnjährige Südafrikanerin. Mir gefiel es in der Schule, mir gefiel das Land und ich wusste, der Staat wird sich weiter um meine Ausbildung und später um eine angemessene Anstellung für mich kümmern. Eigentlich durfte ich nicht so einfach aus der Fürsorge des Staates entfernt werden, daher war es ein sehr stiller Abschied von diesem schönen Land. Meine plötzlich nach Europa drängenden Eltern ließen die Leute glauben, dass wir nur für einen Urlaub in das so weit entfernte Österreich fliegen würden. Gleichzeitig befürchteten die beiden, dass ich im letzten Moment noch abhauen würde, deshalb beobachteten sie mich in diesen letzten Tagen auf dem Schwarzen Kontinent mit Argusaugen. Ich verließ die mir lieb gewordene Heimat in schwermütiger Stimmung. Die Ankunft im spätwinterlichen Wien drückte mit schmerzlicher Wucht auf meine Stimmung. Aus Trotz hatte ich meinen Haaren in Johannesburg noch einen schauderhaften »Afro-Look« verpassen lassen. Die schrille Haartracht und meine für den mitteleuropäischen Geschmack etwas disharmonische Kleidung besaßen für die österreichischen Grenzorgane am Flughafen Schwechat eine aufputschende Wirkung. Als Willkommensgruß wurde ich schikanös gefilzt und wie in einem billigen Gangsterfilm nach Drogen durchsucht. Am frühen Morgen fuhren wir endlich vom Flughafen in die Innenstadt, und ich sah in unzählige graue und freudlose Gesichter, deren Träger lustlos zur Arbeit eilten. Wien war ohne Farbe und der Himmel sehr düster. In welch dunkler Ecke des Globus war ich hier gestrandet? Es kam noch schlimmer. Mein Stiefvater entstammte einem hinterwäldlerischen Nest im nördlichen Oberösterreich. Ein kleines Bauernhaus hinter den sieben Hügeln sollte nun für eine sonnenverwöhnte siebzehnjährige afrikanische Göre zur Heimat werden. In den ersten Wochen diente ich den Bauernburschen dort als besondere Attraktion. Erst waren sie irritiert, weil ihr Bild eines Mädchens aus Afrika das einer tiefschwarzen »Negerin« war. Doch an mein schwedisch-nordisches Aussehen gewöhnten sie sich gerne, und zahlreiche stolze Mopedraser wetteiferten darum, bei wem ich mich bei den nächsten dröhnenden Runden durchs Dorf als Mitfahrerin festklammern würde. Es waren die forschenden Augen der Männer, die mich – ohne dass ich es direkt merkte – vom unbedarften Mädchen zur jungen Frau reifen ließen. Das Weitere blieb noch der Fantasie dieser unbeholfenen Kavaliere vorbehalten. Nach meiner ersten Wintererfahrung in der oberösterreichischen Einöde empfand ich den Sommerspaß am kleinen See, nahe des Dorfes, als lange vermissten Genuss. Nur die Hartnäckigkeit der Dorfburschen, meine Nähe zu suchen, wurde mir doch etwas lästig. Die männliche Psyche, vom raschen körperlichen Begehren getrieben, war mir noch fremd. Ich ahnte, was die Beulen in den Badehosen signalisierten, doch die Erinnerung an den stechenden Schmerz als Folge meiner ersten sexuellen Neugier ließ vage Gefühle vorerst nicht keimen.

Die Sommeridylle wurde bald von einem »unmoralischen Angebot« überschattet. Einige der jungen Dorfhelden, die ihre weltmännische Abgeklärtheit durch das »Studium« der im damaligen Verständnis scharfen Sexpostille »Praline« bewiesen (gerne brachten sie mich und die anderen Mädchen mit den Inhalten dieser Zeitschrift in Verlegenheit), warfen etwas Geld zusammen und boten mir, im zitronengelben Bikini am Seeufer in der »Bravo« blätternd, mit hochroten Köpfen und heißeren Stimmen einen skandalösen Tauschhandel an: Wenn ich eine Viertelstunde lang meinen Bikinioberteil ausziehen würde, um meine Brüste in aller Ruhe zu zeigen, würde ich eine Menge Geld bekommen – in heutiger Währung etwa zehn Euro. Ich war beschämt und beleidigt. In Südafrika wuchs ich in einem sehr prüden geistigen Klima auf. Sexualität und Gewalt wurde ausschließlich mit den Schwarzen identifiziert. Die herrschende weiße Gesellschaft empfand sich – zumindest in der Selbstdarstellung – als sittlich und keusch. Das »Angebot« der Burschen war für mich ein moralischer Schlag ins Gesicht. Ab nun begann ich die Dorfclique zu meiden. Ein Mädchen, das mir etwas näher stand, lachte über mein rigoroses Moralverständnis, denn mit diesem leicht verdienten Geld, das damals mehr wert war, hätte ich mir dies oder jenes schon kaufen können.

Nicht an diesem Tag, erst am nächsten unterdrückte ich die aus meiner Kindheit mitgebrachte Scheu vor wildfremden Menschen und schlenderte mit pochendem Herz am Rand der kurvigen Landstraße entlang, in der vagen Hoffnung, dass mich ein freundlicher Autofahrer in die vierzig Kilometer entfernte oberösterreichische Landeshauptstadt Linz mitnehmen würde. Der unbedingte Wunsch, der kleinkarierten Enge des Dorfes wenigstens für einige Stunden zu entrinnen, ließ meinen Mut anschwellen. Es dauerte nicht lange und eine elegante, nach unbekannten Welten riechende Frau forderte mich lächelnd auf, in ihrem weißen Cabriolet Platz zu nehmen. Sie war nett, wir plauderten über meine Zukunftspläne und ich musste bei der Ankunft in Linz gestehen, dass ich keine hatte. Es war ein schöner Sommertag, und trotzdem trug ich ein zu langes braves Kleid, das dem moralischen Wertekanon meiner Eltern entsprach und in dem ich ebenso gut als Zeugin Jehovas auftreten hätte können. Auch die freundliche Fahrerin trug ein Kleidchen, dieses war allerdings um einiges kürzer, moderner und raffinierter als meines. Der Fahrtwind wirbelte nicht nur durch ihre blonde Lockenpracht, frech fingerte er auch unentwegt am Saum ihres dünnen Kleidchens und gab in rhythmischer Bewegung den Blick auf ihr winziges Höschen frei. Dessen optischer Reiz irritierte und faszinierte mich zugleich. Als Grundschülerin wurde ich von den verbiesterten Klosterfrauen im Internat tagtäglich an die furchtbaren und ewigen Höllenqualen, verursacht durch sündhaftes Verhalten, erinnert. Die von den frommen Betschwestern errichtete düstere Droh- und Angstkulisse machten mich – das verschreckte Kind – zur allseits verspotteten Bettnässerin. Schon der kindliche Körper war ja mit einer Unmenge Schuld und Sünde beladen, deshalb musste er bestmöglichst unter einem Berg von Stoff begraben werden. Besonders die unteren Partien waren absolut tabu – »Pfui« – eine leichte Beute des Teufels. In meinem Kopf rumorte schon das alte Plagewort »Sünde« und dennoch blickte ich einige Male kurz und verstohlen zu dieser pfiffigen Ahnung einer textilen Hülle auf dem vom Fahrtwind freigegebenen Körperteil neben mir. Die strengen Ermahnungen der Vergangenheit begannen hier, in diesem sonnendurchfluteten Cabrio, etwas von ihrer lebensfeindlichen Dominanz zu verlieren. Das sexy Höschen, die lebensbejahende Ausstrahlung und die selbstbewusste Lässigkeit dieser Frau gefielen mir mit jedem gefahrenen Kilometer mehr. Die Frau lächelte ahnend. Erst Jahre später erkannte ich im Rückblick, dass sich während dieser rasanten Fahrt nach Linz mein Denken erstmals von den Schreckensbegriffen »Sünde« und »Laster« ein klein wenig emanzipierte. Als wir uns am Hessenplatz in Linz verabschiedeten, drückte mir die fesche Frau mit einem aufmunternden Kopfnicken eine goldfarbene Visitenkarte in die Hand und forderte mich auf, sobald ich einen Job suche, mich ohne Scheu bei ihr zu melden. Allerdings müsste ich am Abend und in der Nacht arbeiten, als Gegenleistung gibt es sehr gutes Geld für eine (sie schmunzelte) nicht alltägliche Arbeit. Nachdem ihr weißes Traumauto hinter der nächsten Kreuzung aus meinem Blickfeld verschwand, überprüfte ich zum wiederholten Mal meine dürftigen Barmittel und wusste, dass sich meine Shoppingwünsche in Linz nicht erfüllen würden. Meine inneren Bilder einer Stadt waren die des großen und quirligen Johannesburg, immerhin eine Dreimillionenstadt. Linz erschien mir dagegen wie eine Puppenstube. Und dennoch, ich atmete nach vielen Monaten wieder Stadtluft, und das war schon was. Dass ich möglicherweise an diesem Tag, als ich in meinem billigen Sommerkleid (unter dem ich brave weiße Schlüpfer trug) und mit dem bisschen Geld in der Tasche der schönen Frau mit ihrem rassigen Sportwagen nachsah, einen Gedankenvirus einfing, der auf mein weiteres Leben nicht ohne Einfluss war, ahnte ich zu diesem Zeitpunkt natürlich nicht.

MÄDCHEN DES MONATS

Wir zogen von jenem Bauerndorf in ein anderes, nun waren wir immerhin schon näher an Linz. Ich fand Arbeit als Hinterglasmalerin und freute mich über das wenige, doch immerhin selbstverdiente Geld. Und endlich, mit 18 Jahren (ich wurde von Gleichaltrigen schon als alte Jungfer verspottet), erlebte ich den ersten »richtigen« Sex mit Martin, einem Technikstudenten, den ich als die große Jugendliebe empfand. Dass ich außer ihm jemals noch einen anderen Mann lieben könnte, war für mich in dieser himmlischen Phase der ersten Liebe nicht vorstellbar. Unser Altersabstand von sechs Jahren war ideal. Martin war weniger der sportliche, eher der intellektuelle Typ. Eine seiner herausragenden Charaktereigenschaften war sein spontaner Witz, passend zu (fast) jeder Lebenslage. Auch das imponierte mir. Mein erstes Mal (von dem missratenen Versuch in Südafrika einmal abgesehen) war etwas holperig, aber dennoch schön. Wir liebten uns in seinem Volkswagen, den Martin neben der Forststraße in einem kleinen Wäldchen parkte. Im Autoradio lief »Rivers of Babylon«. Hätte jemand von außen unsere Beischlafpremiere beobachtet, so hätte ihn zumindest mein unerfahrenes Bemühen an eine Slapstickaufführung erinnert. Trotz der mich überschwemmenden Liebesglut war ich noch zu schüchtern, um Martins Penis anzufassen, um ihm in der Enge des Wagens eine körperliche Hilfestellung zu geben. Nachdem die Schwierigkeit des richtigen Eindringens endlich überwunden war, folgte ich brav dem sexualtechnischen Rat einer angeblich schon erfahrenen Freundin, die wusste, dass eine sehr rasche Auf- und Abwärtsbewegung des weiblichen Körpers als wichtigste Aktivität des erfolgreichen Bumsens gilt. So billig nannte meine Freundin den für mich zu dieser Zeit noch »heiligen« Liebesakt. Den volkstümlichen Sprachschatz aus dem Sexualbereich zu verwenden (vögeln, ficken, bürsten, mausen, pimpern, pudern, hobeln, in der Büchse rühren, Titten, Fut, Möse, Fotze, Pflaume, Ritze, Schwanz, Rute, Pimmel) war nie meine Sache und in all meinen Berufsjahren als »käufliches Mädchen« habe ich den Gebrauch solcher Wörter auch weitgehend vermieden. Doch bei aller Zurückhaltung, ganz ausweichen konnte ich bestimmten gängigen Ausdrucksformen in diesem spezifischen Milieu naturgemäß nicht. Die Kunden erwarteten zumindest einige klare Ansagen: »Wollen wir eine geile Nummer schieben? / Dein Schwanz macht mich verrückt und nass (ein kleiner Wortbetrug, um den Freier in spendable Stimmung zu versetzen) / Stoss mich / Ich hol dir einen runter / Komm, ich wichse dich / Ich blase dich in den siebten Himmel / Leck mich / Spritz ab. Diese Aufzählung ließe sich noch um einiges erweitern. Eine gewisse »Sprachprostitution« gehört eben zum Geschäft, zur Animation. Privat bin ich bis heute nicht fähig und auch nicht willens, mich aus diesem »volkstümlichen« Sprachschatz zu bedienen.

In der gut gemeinten Anleitung meiner Freundin habe ich wohl etwas falsch verstanden, jedenfalls bewegte ich mich – auf Martin sitzend – mit einer Geschwindigkeit auf und ab, dass meine Bewegungen an die raschen Bildfolgen des Zeitraffers in alten Stummfilmen erinnerten. Der Eifer, bei meinem Abschied aus dem Jungfrauenleben alles richtig zu machen, half mir, mein hundertmaliges Anrempeln mit dem Kopf an das harte Autodach zu ertragen. Es wurden schöne drei Jahre, auch wenn Martins etwas versnobte Eltern sich eine »wohlhabendere Partie« für ihren Sohn wünschten. Absolut aufregend war für mich die erste FKK-Erfahrung während eines gemeinsamen Urlaubes mit meinem boyfriend in Schweden. Dass fremde Menschen mich hier splitternackt sahen, an diese für mich sehr fremde Situation konnte ich mich nur sehr langsam gewöhnen. Während Martin sein bestes Stück unbefangen vor aller Augen spazieren trug, bemühte ich mich schamhaft, meine entblößten Geschlechtspartien nur der Sonne zu zeigen. Sobald ich Blicke in meine Richtung ahnte, beeilte ich mich, mit dem nächstbesten Gegenstand (Zeitung, Handtuch, Badetasche) meine Nacktheit wenigstens ein bisschen zu verbergen. Selbst die Sonnenbrille half mir, meine Verlegenheit zu verringern. Doch meine Scheu verflüchtigte sich nach einigen Tagen, ich gewöhnte mich an die belebende Freiheit des Nacktseins und wurde auch nicht mehr knallrot, wenn ein rascher Männerblick meine Schamteile streifte. In Südafrika wurde ich von einer Klosterfrau schwer verprügelt, weil ich als elfjähriges Mädchen einmal so sittenlos war, das dicke Nachthemd wegen der großen Hitze vom Körper zu streifen und nackt unter der Bettdecke zu liegen.

Die Sonne auf meiner blanken Haut und die freie Stimmung am Ostseestrand förderten schließlich die Bereitschaft zur körperlichen Liebe in der freien Natur. Als wir uns hinter einem spärlichen Buschwerk variantenreich liebten – ich vergaß erstaunlicherweise die anderen Nackten – konnte ich die tiefere Bedeutung des Wortes Lust erstmals begreifen.

Es war nicht besonders warm in Schweden. Erst zwanzig Jahre später, als ich zu 98 Prozent sicher war, dass ich nie schwanger werden konnte, dachte ich wieder an meinen ausgekühlten, nassen und nackten Körper in skandinavischen FKK-Gefilden. Ich ahnte (sehr spät), dass nicht nur das endlose Stoßen und Wetzen abertausender Penisse in meinem Scheideninneren schuld sein konnte an meiner »Unfruchtbarkeit«, auch nicht unbedingt mein absolut fahrlässiger Umgang mit der »Pille«, um die Menstruation so zu steuern, dass sie mich nicht gerade zu jenen Zeitpunkten belästigte, wenn ich mich rein privat sexuell vergnügen wollte – wie etwa mit meinem späteren Papagallo-Schwarm in Italien. Vermutlich hatte ich mir schon als frisch verliebtes nacktes Mädchen in Schweden »da unten« eine sich erst später rächende Verkühlung eingefangen. Dass ich keine Kinder bekommen kann, wurde mir erst einige Jahre nach der Beendigung meiner Hurenarbeit so richtig bewusst. Ich weiß es nicht, aber es kann sein, dass jeder der drei hier genannten Faktoren einen gehörigen Teil zu meiner »Unfruchtbarkeit« beigetragen hat.

Der im Cabrio der schönen Frau eingefangene Virus war inzwischen aufgewacht. Er lenkte mein jugendliches Interesse nicht hin zu einer Lehre als Bürokauffrau, auch schulische Ambitionen hielt er mit Erfolg von mir fern. Es gab viel Glitzenderes, das dem Leben den nötigen, den spaßigen Sinn verlieh. Eine Hinwendung zu jenen Werten, die sich am schönen Schein und am Highlife orientieren, fand in meinem Kopf nun schrittweise statt. Viele Mädchen (ein sehr großer Teil) werden in einem gewissen Alter von diesem Virus bedrängt. Irgendwann kommt aber jede an jene Kreuzung, die grundverschiedene Richtungen der Lebensreise ermöglicht. Meine Mutter und mein Stiefvater waren inzwischen gemeinsam mit mir in die Stadt Linz gezogen. Ich arbeitete nun in der Reproabteilung einer Druckerei, eine schöne Zukunft konnte beginnen.

Ein Freund meines Freundes machte seriöse Bilder von mir, um mir beim Karrierestart als Fotomodell oder Mannequin behilflich zu sein. Die Skepsis meiner Eltern gegenüber meinen diesbezüglichen Ambitionen war etwas gemildert, als sie mich abgebildet im Quelle Katalog fanden. Wenig später sprach mich ein Redakteur einer oberösterreichischen Zeitung auf der Straße an, ob ich Interesse hätte, mich als »Mädchen des Monats« im Bikini fotografieren zu lassen. Natürlich war ich gerne bereit zur Fotosession (der Virus im Kopf!), dass der zur Verfügung gestellte Bikini sehr knapp war, nahm ich zu Gunsten der fabelhaften Sache in Kauf. Ich war stolz, wenig später ein großes Foto mit ausführlichem Begleittext (»..die hübsche Südafrikanerin will Mannequin werden…«) in dieser auflagenstarken Zeitung zu finden. Als Honorar erhielt ich den Warengutschein einer Linzer Boutique, die bei Modefreaks zu dieser Zeit äußerst populär war. Ich konnte mir »angesagte« Klamotten im heutigen Wert von 250 Euro aussuchen. Auch diese aufregende Zeremonie wurde für die Zeitung fotografiert.

Privat geriet mein Leben in unruhiges Fahrwasser. Meine Liebe zu Martin war auch zwei Jahre nach unserem kribbelnden FKK-Erlebnis in Schweden noch (ziemlich) ungebrochen. Allerdings, ich fieberte nach mehr und neuen Impulsen auf dem Weg nach oben. Mein Aussehen war das Kapital, das den Eintritt in eine strahlende Welt ermöglichen sollte. Ich entfernte mich von dem Mädchen, das noch vor gar nicht so langer Zeit im braven Kleid und einer noch braveren weißen Unterhose darunter im schnittigen Cabrio neben der sexy-eleganten Frau saß. Auf mein Drängen wollte sich der Freund Martins intensiver um mein künstlerisches Fortkommen bemühen. Sein Argument, mit schönen »Oben-Ohne«-Fotos wäre der Medien- und Modemarkt leichter zu »knacken«, erschien mir plausibel, immerhin war er ein Fachmann in diesem Metier. Meiner Karriere zuliebe überwand ich die anfängliche Hemmung, mich vor dem Freund meines Freundes mit blankem Busen zu zeigen. Mit meinen mitgebrachten Bikinihöschen war der – so wollte ich es gerne glauben – weltläufige Medienprofi unzufrieden, also zog ich auf sein Drängen los, um mir mit meinem letzten Geld sexy Unterwäsche (für mich ungewohnt transparent und sündhaft teuer!) zu besorgen. Die erotische Botschaft der Fotos war wesentlich deutlicher, als ich mir ursprünglich von der »Oben-Ohne«-Darstellung erwartete. Zwei Tage später war ein weiterer Fototermin in seinem Wohnstudio geplant. Diesmal sollte ich mich nackt vor seiner Kamera räkeln. Mein Einwand wurde mit einem Kompromiss geregelt: völlig nackt sollte ich mich nur von hinten zeigen. Um mir meine Befangenheit und ihm sein Sodbrennen zu nehmen, tranken wir Alkohol in jener verhängnisvollen Menge, welche die mahnenden inneren Rufe der Vernunft und des moralischen Anstandes zu ignorieren hilft. Wir vergaßen allmählich auf mein Modell stehen und nestelten an der Bereitschaft zum sexuellen Erleben. Der Freund meines Freundes gefiel mir ja. Er besaß jene souveräne Ausstrahlung und Selbstsicherheit, die den schillernden Träumen und Idealen junger Frauen mit weniger solidem Berufsehrgeiz entgegen kam. Dass ich so leichtfertig bereit war, mit ihm zu »schlafen«, sollte ich wenige Tage später entschieden bereuen. Plötzlich quälten ihn Gewissensbisse gegenüber seinem (und meinem) Freund und er beichtete ohne Not dem von meinem schäbigen Seitensprung böse überraschten Martin unser »Bumsbemühen« (so nannte er unseren Kopulationsversuch tatsächlich). Es blieb ja beim Versuch, es gelang uns beiden nicht, seinem Penis die nötige Härte zu geben. Später bemühte sich der »erfahrene Weltmann«, seine Schlaffheit damit zu erklären, dass er durch die Medienarbeit schon zu viel nacktes Frauenfleisch durch die Fotolinse beäugte und dass die erotische Abstumpfung somit eine Art Berufskrankheit sei. Ich war in der Liebe das erste Mal »gestolpert«. Die Stimmung meines Freundes schwankte zwischen Wut und Verzweiflung. Dass der »Beischlaf« in letzter Konsequenz nicht gelang, zählte für Martin nicht (zu Recht!), da ich in jenen Momenten ja bereit war, ihn zu betrügen. Damals entschuldigte ich mein Verhalten mit dem Alkohol, später ahnte ich, dass dieses erste Abweichen vom überlieferten bürgerlichen Moralkodex (wenn vielleicht auch unbewusst) mit den Träumen an die Glamour- und Glitzerwelt – deren »Türöffner« der Fotograf in meinen Augen war – zusammenhing. Martin verzieh mir. Ich schwor, nie wieder eine solche Dummheit zu machen.

An meiner Handwerksarbeit in unterschiedlichen Bereichen der Druckerei fand ich zunehmend Gefallen. Nur wenige Wochen nach unserer tränenreichen »Versöhnung« mit tausend Liebesbeteuerungen teilte mir meine erste große Liebe am Telefon knapp und bündig die Kündigung unserer Beziehung mit. Meiner Bereitschaft, meinem Vorsatz, mit Martin in eine gemeinsame solide Zukunft zu gehen, war innerhalb von wenigen Sekunden das Fundament entzogen. Es war das erste- und zugleich auch das letzte Mal in meinem Leben, dass ich einen Mann flehentlich bat, bei mir zu bleiben, mich nicht zu verlassen. Sein kühles Nein und die grußlose Beendigung des Gesprächs stieß mich in ein seelisches Dunkel, aus dem ich erst wieder nach Wochen langsam heraus fand. Ich heulte wie nie zuvor und war am Boden zerstört.

Im Discolärm, im exzessiven Tanzen suchte und fand ich als nun 21jährige Frau – deren Alter durch die eigenartig unschuldige Ausstrahlung von den meisten Mitmenschen auf maximal 17 Jahre festgelegt wurde – einen wackeligen Halt und einen fragwürdigen Trost. Die Nacht wurde zum Tag und die »Clique« zum neuen Lebensinhalt. Obwohl viele Männer in den Discos sehr oft die Kosten für meine Drinks (und die meiner neuen flotten Freundinnen) übernahmen, reichte der Arbeitslohn zur Bestreitung der elementarsten Bedürfnisse (schicke Klamotten, teure Schuhe, alle möglichen modischen Accessoires und überflüssiger SchnickSchnack) hinten und vorne nicht. Bisher konnte ich noch im »Hotel Mama« logieren, bis meinen verärgerten und vergrämten Eltern das nächtliche Treiben doch endlich zu bunt wurde. Ich fand ja nur noch zum Schlafen und zum unregelmäßigen Essen den Weg nach Hause. Der Entfremdungsprozess bekam einen neuen Schwung. Es war an der Zeit für einen eigenen Schlafplatz, und gemeinsam mit Evi, einem sehr umtriebigen Mädchen aus der »Clique«, mietete ich eine kleine Altbauwohnung in der Linzer Innenstadt.

Eine Prostituierte ist ebenso das Produkt unserer Kultur wie ein Universitätsprofessor oder ein Schuhputzer, und genauso wie bei jenen ist bei ihr die Berufswahl durch Umwelt- und Persönlichkeitsfaktoren bestimmt. Keine Frau ist als Hure geboren und jede kann zu einer werden.

Gela Weigelt: Prostitution: Die älteste Profession oder Oppression der Welt? Profil Verlag, München 1989, S. 35 (Zitat Adler, S. 83)

KARRIERETRÄUME

Nun näherte ich mich jenem Weg, auf dem ich jede Menge (flüchtiges) Geld und annähernd 15.000 bezahlte Sexualkontakte finden sollte. In der sprachlichen Diktion vor drei- oder vierhundert Jahren wäre ich als »Dirne« bezeichnet worden, welche die gesamte geschlechtsreife (männliche) Bevölkerung einer damaligen Großstadt fleischlich erkannt hat. Jemand, der mir später, am Ende meiner Laufbahn als »Sexarbeiterin«, die immense Dimension dieser vielen Geschlechtskontakte mit einem geeigneten Beispiel genüsslich unter die Nase reiben wollte, erklärte, dass die enorme Zahl an Männern, denen ich zum Orgasmus verhalf, dem Mannschaftsstand von etwa hundert bis hundertfünfzig (je nach Mannschaftsstärke) Bundeswehrkompanien entspricht. Um die Menge durch ein plastisches Rechenexempel besonders zu beleuchten, erklärte dieser »Jemand«, dass 15.000 erigierte Penisse senkrecht übereinandergestellt (unter Annahme eines größenmäßigen »Mittelwertes«) von Garmisch bis fast auf den Gipfel von Deutschlands höchstem Berg, der Zugspitze, reichen würden.

Die Statistik sagt, dass (weltweit gerechnet) jeder Mensch während seines Lebens den Sexualkontakt mit 9 Personen hat. Die Völker sind hier allerdings sehr unterschiedlich aktiv. Die Deutschen sind mit 5,8 Sexualkontakten etwas zurückhaltender, während es die Türken auf 14,5 bringen (ähnlich wie die Australier und Neuseeländer). Die Inder beweisen sich mit der Zahl 3 als prinzipienfeste Abwechslungsmuffel. Die Erforscher dieser Zahlen empfehlen, Vorsicht walten zu lassen, wenn Männer und Frauen die Menge ihrer Sexualpartner aufzählen. Bei den Männern soll man, um der Wahrheit näher zu kommen, die Zahl 3 abziehen und bei den Frauen ist die gleiche Zahl hinzuzurechnen.

Es war keine klare und bewusste Entscheidung, an der Kreuzung des Schicksals den Weg in die Richtung der Prostitution zu wählen. Die Straßengabelung war (um bei den »Gleichnissen« zu bleiben) Nebelverhangen. Irgendwelche Richtungsweiser konnte ich nicht erkennen.

Das abendliche Highlife, die Musik, der Tanz, das Flirten wurde zum Lebensinhalt von Evi und mir. An meiner Arbeitsstelle hatte ich einen ungewöhnlich toleranten Chef, der meine vielen blauen Montage und »Krankmeldungen« stillschweigend ignorierte.

Trotz unseres räumlichen und familiären Abstandes versuchten meine besorgten Eltern noch einmal, ordnend in mein Leben einzugreifen. Mit sanftem Nachdruck und etwas finanzieller Hilfe überredeten sie mich, dreimal wöchentlich eine private Handelsschule in Linz zu besuchen. Ich sollte doch noch eine solide Grundlage für eine gedeihliche berufliche Zukunft erhalten. Heute, als reife und wie ich glaube »vernünftige« Frau, weiß ich, dass mir damals als 21-jähriges »Partygirl« jener Lebensernst fehlte, der den Mensch zu schulischen und beruflichen Leistungen (im bürgerlichen Sinn) führt. Auch im Zusammenhang mit den notwendigen freien Tagen zum Besuch der Handelsschule war die Druckerei sehr entgegenkommend. Doch die Schule sah mich schon bald immer seltener, denn ich und nicht wenige meiner neuen Schulkolleginnen- und Kollegen hatten während vieler »geschwänzter« Schulstunden Spaßigeres vor. Keine besonders günstigen Voraussetzungen also für dieses Wissensexperiment.

Es war ein ausnehmend herrlicher Frühsommertag. Blauseiden hing der Himmel über meinem Kopf, als ich zu Fuß den doch längeren Weg zur Redaktion der Zeitung ging, die mich wenige Monate zuvor als »Mädchen des Monats« ihren Lesern zeigte. Ich konnte mir keine Fahrkarte für die Straßenbahn leisten und als »Schwarzfahrerin« unterwegs zu sein, traute ich mich nicht. Wir waren absolut pleite, meine Freundin und Mitbewohnerin Evi und ich – trotz unserer sicheren Löhne. Evi arbeitete in einem Supermarkt, doch das Geld rann ihr ebenso rasch durch die Finger wie mir. Die Miete war überfällig und Hunger hatten wir auch. Schon seit Tagen ernährten wir uns nur von Suppe in Beuteln. Doch an diesem Tag, der trotz aller späteren Ereignisse immer unvergessen blieb, hatten wir auch keine Suppe mehr.

Aus der Sicht »vernünftiger«, rational denkender Menschen hatten wir uns durch Disziplinlosigkeit und einer gehörigen Portion Eigenverschulden in diese dumme Lage gelenkt. Aber ich denke doch, dass nicht wir alleine die jugendliche Unbekümmertheit und Unvernunft gepachtet hatten. Die meisten Menschen werden in bestimmten Abschnitten ihres Lebens mehr oder weniger gegen die bessere Möglichkeit handeln.

Etwas erschöpft und leicht verschwitzt gelangte ich zum verantwortlichen Redakteur der Gesellschaftsspalten. Sein Büro, dessen Wände mit Filmpostern zugepflastert waren, kannte ich, denn als »Mädchen des Monats« versprach er mir, mich bei meinen Modell- und Mannequin-Ambitionen durch das Anknüpfen von Kontakten zu unterstützen. Ein sittlich etwas angeknackster Ruf eilte dem forschen Pressemann voraus. Leichtgläubig besuchte ich ihn dennoch zwei- oder dreimal in der euphorischen Erwartung, dass er bestimmt schon irgendwo bei einer international tätigen Modell- oder Fotoagentur einen tollen Vertrag für mich ausgehandelt hatte. Ich war hinsichtlich meiner Karrierewünsche ohne Zweifel etwas naiv, nicht anders, als Tausende Mädchen vor und nach mir. Dass es harte Arbeit ist, dass ich mich selbst intensivst darum kümmern müsste, um als Fotomodell oder Mannequin voranzukommen, soweit dachte ich nicht. Einmal konnte er mir sogar ein Angebot unterbreiten: Wenn ich wollte, könnte ich in der damals gerade populären Filmreihe »Schwedinnen-Report« mitspielen, eine Rolle bekommen. Ich lehnte entsetzt ab. Als Nackedei wollte ich keinesfalls über die Kinoleinwand laufen. Der »Schwedinnen-Report« war mir nur vom Hörensagen und von den Filmplakaten bekannt. Die heiteren Nacktszenen in diesen klamaukartigen Filmen verwechselte ich voreilig mit Pornografie. Jedenfalls war die »Filmkarriere« beendet, bevor sie begann.

Der Redakteur saß an diesem schönen Spätnachmittag etwas gelangweilt hinter seinem pompösen, unter Papierbergen begrabenen Schreibtisch und musterte meine an diesem Tag brave und ordentliche Kleidung mit Skepsis. Leider, leider habe er im Moment nichts. Vielleicht in zwei bis drei Wochen, ja, da wäre etwas im Busch. Eine Fotoserie für den befreundeten Redakteur eines Münchner Modemagazins. Jedoch – hübsche Anwärterinnen für diesen gut bezahlten Job gäbe es genug, sie rennen einem ja schon die Türe ein. Die Augen des damals 55-jährigen Redakteurs, die im raschen Takt zwischen meinen Gesicht, meiner anständig verhüllten Brust, meinen Beinen und seinen Filmplakaten hin und her wanderten, verrieten mir das Kommende, bevor er »Es« aussprach. Ich ahnte und befürchtete, dass so etwas Ähnliches geschehen könnte. Schon mehrmals hatte ich über den »Karriereimpuls« fotogener Mädchen gelesen, der in den Betten der Regisseure, Fotografen und Werbefritzen entstand. Sein Offert, dass ich »Es« ihm mit der Hand »besorgen« sollte und er mir anschließend in eben diese Hand dreihundertfünzig Schillinge (heute etwa 25 Euro) drücken würde, kam durch dessen ungalante Direktheit doch überraschend. Das »Angebot« des Redakteurs, der nebenbei für Werbe- und Fotoagenturen arbeitete, empörte und befremdete mich. Er bemerkte dies nicht, denn ich versteckte meinen inneren Gefühlssturm und meine Scham hinter einem zwar geröteten, doch mimikglatten Gesicht. Ich hatte Hunger und wollte mir nachher etwas zu essen kaufen. Für das Honorar der Fotoserie im Münchner Modemagazin würde nach der Bezahlung der Miete noch eine schöne Summe übrig bleiben. Es war wie bei meinen Besuchen beim Zahnarzt. Wenn ich erst einmal auf dem Behandlungsstuhl sitze, wird die Furcht durch ein leicht betäubendes Gleichgültigkeitsempfinden gemildert. Er grätschte in seinem schwenkbaren Bürosessel die Beine (die anderen Redaktionsmitglieder hatten schon Feierabend), öffnete den Hosenstall seiner dunkelbraunen Cordhose und forderte mich – die noch unschlüssig und leicht verwirrt vor seinem Schreibtisch stand – ohne weiteren Worte und mit einer deutlichen Fingerbewegung auf, an die »Arbeit« zu gehen. Ich gab mir einen Ruck, trat zu ihm und nahm sein noch schlaffes Ding zwischen meine verunsicherten Finger. Bis zu dieser Stunde hatte ich ausnahmslos nur befreundete Geschlechtsteile berührt, und das waren sehr wenige. Der Kontakt meiner jungen Hand mit seiner Haut ließ den Penis überraschend schnell anschwellen. Die Filmplakate studierte ich mit einer Genauigkeit, als müsste ich die Texte darauf für eine Prüfung lernen. Ganz kurz streifte mein Blick den Gegenstand meiner etwas rascher werdenden Handbewegungen. Ich weiß nicht, ob beim männlichen Glied die Begriffe »schön« oder »hässlich« jemals anwendbar sind. Die dunkle Farbe des nun sehr temperierten Anhängsels des Redakteurs erinnerte mich jedenfalls an Blutwürste, vor denen mich seit jeher graust. Als ich beim zehnten Plakat gerade las, wer für den Filmschnitt zuständig war, drückte er unter meinem Kleid plötzlich fest meinen Popo (mit der rechten Hand streichelte er diesen während des ganzen Vorganges) und mit einer erstaunlich heftigen Entladung war meine erste »Handmassage« gegen Geld erledigt. Der Redakteur fluchte leise, weil sein Sperma noch in einiger Entfernung wichtige Papiere »befleckte«. Noch vor ihm erreichte ich das Bürowaschbecken, um das klebrige Zeug des alten Lüstlings (jeden über Dreißig fand ich zu dieser Zeit schon alt) von meiner Hand zu schwemmen. Wortlos überreichte der Redakteur mir das Geld, und keiner war dem anderen ein Dankeschön schuldig. Schon war ich zur Tür draußen, als ein verspätetes »Melde dich wieder« durch den Verlagsflur nachhallte. Vermutlich war er sich in diesem Moment sicher, dass ich bald in seinem Bett landen würde, da ich diesen »Karrieretest« als offenbar ehrgeiziges Fotomodell in seinen Augen ja bestanden hatte.

Als ich nun mit der Straßenbahn in die Richtung meiner Wohnung fuhr, beschlich mich anfänglich das beklemmende Gefühl, dass alle Fahrgäste an meinem Gesicht erkannten, für welch unsittliche Verrichtung ich das Geld in meiner Tasche vor wenigen Minuten erhalten hatte.

Meine Freundin freute sich über das gemeinsame gute Abendessen, dass ich mit dem verdienten »Honorar« gönnerhaft finanzierte.

»Es gibt eine Art Schwelle, die sie überschreiten müssen«, sagte ihr Vater nachdenklich. »Ich wüsste gern, worin die besteht, was dazu gehört. Warum manche sie überschreiten, während andere nicht einmal im Traum daran denken würden.«

»Das kann allen passieren«, sagte Eva. »Das entscheidet der Zufall. Und sie überschreiten die Schwelle sicher auch nicht – sie rutschen darüber. Sie sehen sie erst, wenn sie auf der anderen Seite sind, und dann ist es zu spät.«

Karin Fossum: Evas Auge, Piper Verlag, 4. Auflage, München 2009, S. 303