Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Lilienfeld Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Donald Windhams Erinnerungen an seine Freundschaften mit Truman Capote und Tenessee Williams sind ein einzigartig intimer und ehrlicher Blick auf die Literaturwelt seiner Zeit und auf zwei der berühmtesten Schriftsteller der USA. Erstmals auf Deutsch. Zwischen Windham und Williams ist es eine Art Liebe auf den ersten Blick; die beiden leben und arbeiten zeitweise zusammen und produzieren 1945 ein gemeinsames Stück am Broadway. Langjährige, sehr enge Freundschaften entstehen. Aber der große Ruhm katapultiert Capote und Williams in Umlaufbahnen, in die ihnen zu folgen für Windham immer schwerer wird, bis es in beiden Fällen zu einem bitteren Ende kommt. Donald Windham beschreibt all dies in seinem Erinnerungsbuch ebenso vielschichtig wie eindringlich, reich an Details und voller Anekdoten auch über viele andere berühmte Beteiligte, unter anderem D. H. Lawrence als Nacktputzer, eine schwer getroffene Tania Blixen oder ein sparsamer André Gide.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 410

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Donald Windham

VERLORENE FREUNDE

Truman Capote, Tennessee Williams und andere

Aus dem amerikanischen Englisch von alexanderkonrad

lilienfeldverlag

INHALT

VORWORT

FUSSNOTE ZU EINER FREUNDSCHAFT Erinnerungen an Truman Capote und andere

BILDTEIL

ALS OB … Ein persönlicher Blick auf Tennessee Williams

NACHWORT

ZUR ÜBERSETZUNG

VORWORT

Sowohl Tennessee Williams als auch Truman Capote lebten noch, als ich den ersten Teil dieser Erinnerungen schrieb. Fußnote zu einer Freundschaft ist zumindest teilweise aus dem Wunsch entstanden, die beiden noch zu erreichen. Tennessee starb, als die limitierte Ausgabe 1983 im Druck war. Ob Truman sie gelesen hat, habe ich nie erfahren. Und als ich an der Fortsetzung Als ob … arbeitete, starb auch er.

Keine der Geschichten, die in diesen Erinnerungen erzählt werden, endet, wie ich es mir gewünscht hätte. Und die Art und Weise, wie sie endeten, hätte ich lieber nicht miterlebt. Aber da mir ihre Enden, wie alles, was ihnen vorausging, nun einmal beschert wurden und sie nicht nur persönlicher Natur und in sich einmalig, sondern jeweils auch exemplarisch für ihren Ort und ihre Zeit sind, habe ich mich bemüht, sie so genau und objektiv darzustellen, wie es meine Nähe zu ihnen zulässt.

Zum Glück ist das jeweilige Ende dieser Geschichten ihr geringster Teil. Mehr als drei Jahrzehnte lang, seit 1940, also noch vor seinem Erfolg, war ich mit Tennessee befreundet, und meine Freundschaft mit Truman begann 1948 im ersten Jahr seines Erfolgs. Wir waren nie ein Dreiergespann. Truman und Tennessee sind sich nie besonders nahegekommen, obwohl Truman sich das gewünscht hätte. Unsere Verstrickungen spielten sich getrennt voneinander ab.Tatsächlich liefen ihre Fäden erst bei ihrem katastrophischen Ende in den späten 70er Jahren zusammen.

Es werden jetzt ausführliche Biografien über Truman und Tennessee geschrieben, aber ich blicke anders auf die beiden als ihre Biografen. Ich blicke voran, wenn ich Truman und Tennessee betrachte, ihre Biografen betrachten sie rückblickend. Im Licht dessen, was sie einmal waren, kann ich nur feststellen, wie wenig nachvollziehbar es ist, was aus ihnen geworden ist. Die Biografen, die das, was die beiden waren, erst aus dem ableiten, was sie am Ende geworden sind, übersehen die Hinweise in den unglaublichen Wendungen und Widersprüchen, die ihre Leben nahmen und die mit etwas Glück auf die Wahrheit hindeuten.

Charakterlich waren Tennessee und Truman sehr verschieden. Umso eigenartiger ist es, dass ihre Lebensgeschichten am Ende in einem schwer begreiflichen Punkt übereinstimmten. Ganz gleich, wie sehr sie mit Ehrungen und Geld überhäuft wurden, sie hatten beide doch das Gefühl, zu wenig gewürdigt und belohnt worden zu sein, sie fühlten sich von der Öffentlichkeit und der Kritik schlecht behandelt und betrachteten sich als lebende Beispiele für das Versagen Amerikas, seine Künstler wertzuschätzen und zu entlohnen.

Aber damit bin ich schon mittendrin.

»… Jugend, Kraft, Begabung, Gedanken, Erreichtes, reine Herzen – alles stirbt … So oder so.«

Joseph Conrad, Jugend

FUSSNOTE ZU EINER FREUNDSCHAFT Erinnerungen an Truman Capote und andere

»Andere hätten einfach ein Buch daraus machen können, aber die Geschichte, die ich hier erzähle, habe ich mit ganzem Einsatz durchlebt, und meine Kräfte haben sich dabei verbraucht.«

André Gide, Die enge Pforte

EINS

»Sei mutig. Sei mutig. Sei nicht zu mutig.«

Tania Blixen, Die Mottos meines Lebens

Aus meinem Tagebuch: »Dienstag, 18. Juli 1978. Beim Frühstück entdecke ich in der Zeitung, dass Truman heute Morgen um neun Uhr in der Stanley Siegel Show auftritt – und tatsächlich, da sitzt er, in demselben Hemd, das er anhatte, als ich ihn Sonntagnachmittag verließ, erzählt, er sei seit 48 Stunden auf den Beinen, ist, gemessen an den Zuständen, die ich bei ihm schon erlebt habe, nur halb betrunken und sieht aus, als würde er jeden Moment einschlafen, was Mitleid, aber auch Verzweiflung erregt; neu der Ton, den er anschlägt – er stellt sich jetzt in eine Reihe mit Monty und Marilyn Monroe und verkündet, er werde sich wahrscheinlich wie sie irgendwann aus Versehen umbringen.«

1.

Die erste Fassung dieses Textes habe ich 1977 nach der Veröffentlichung von Tennessee Williams' Letters to Donald Windham 1940–1965 begonnen, als Truman Capote mir die Erlaubnis gab, auch ein Buch mit seinen Briefen an mich zu veröffentlichen. Dieses zweite Buch sollte nicht einfach ein Abklatsch des ersten sein. Bis auf die besten besaßen Capotes Briefe nämlich sowohl inhaltlich als auch stilistisch weniger Gewicht als die von Williams. Indem ich sie in einen Text einfügte, hoffte ich »ein Nougat zu machen, in dem die Mandeln gut sind«.1

Meinen ersten Entwurf hatte ich mit der Bemerkung begonnen, wie symbolisch es für unsere Freundschaft war, dass wir uns, obwohl wir damals beide in New York lebten, in Italien kennenlernten. Das scheint mir immer noch der beste Ausgangspunkt für alles, was noch folgt, zu sein. Nur wird mein »Nougat« in dieser Fassung weder den Geschmack noch die Konsistenz haben, die ich mir damals erhofft hatte. Von den »Mandeln« einmal abgesehen, sind mir inzwischen viele meiner Süßmacher abhandengekommen. Vorratsschränke, die einmal gefüllt waren, sind heute leer. Andere stecken voll überraschender Zutaten, von denen ich selbst nicht geahnt hätte, sie überhaupt zu besitzen.Doch auch wenn sich in den Jahren, die seitdem vergangen sind, fast alles geändert hat, halte ich diese allererste Beobachtung nach wie vor für relevant.

Capote und ich lebten 1948 nicht nur beide in Manhattan, wir gehörten auch regelmäßig an Sonntagabenden zu den mehr als hundert Gästen, wenn bei Leo Lerman »offenes Haus« war. Obwohl ich ihn dort sogar einmal ankommen sah, als ich gerade im Begriff war zu gehen, haben wir nie ein Wort miteinander gewechselt. Woanders sind wir uns ebenfalls nie begegnet. Und auch in den fünfunddreißig Jahren unserer Freundschaft waren wir in New York nie auf derselben Party eingeladen.

Allerdings hatte man uns, ein Jahr bevor wir uns tatsächlich kennenlernten, indirekt bereits vorgestellt. Im Oktober 1947 veröffentlichte Cyril Connolly Single Harvest, eine Kurzgeschichte von mir, in der amerikanischen Ausgabe von Horizon. Im Editorial zu dieser Ausgabe, in dem er vom aussichtslosen Kampf der Literatur gegen den Literaturmarkt in den USA sprach, schrieb er:

Die Jagd nach jungen Autoren, denen es trotz eines gewissen Prestigewerts (und einer Rolle für Ingrid Bergman) dennoch irgendwie gelingt, den heiß begehrten Jackpot zu knacken, hört nicht auf. Die Autoren vom Vorjahr (in der Hauptsache Namen, die es eben erst bis nach England geschafft haben) geraten zwangsläufig ins Hintertreffen, sobald die Neuentdeckungen des Jahres – die Romanautorin Jean Stafford, ihr Dichtergatte Robert Lowell oder der vielversprechende Außenseiter Truman Capote – genannt werden. Mag sein, dass sie noch niemand gelesen hat, aber wie bei allen Neuerscheinungen sind ihre Namen bei denen, die es wissen müssen, bereits in aller Munde. »Schnappt euch Capote« – dieser Schlachtruf ist in diesem Moment auf so mancher sechzigsten Etage zu hören –, und »schnappt ihn« heißt natürlich: überhöht und erniedrigt ihn, erstickt ihn in Lorbeeren. Und dann überschüttet ihn mit jenem unerklärlichen Hass, der mit der Vorstellung einhergeht, die nächste Neuentdeckung sei ihm schon wieder überlegen.

Und in einer Fußnote heißt es:

Aus diesem Grund haben wir uns in dieser Ausgabe bemüht, keine literarischen Preise zu vergeben; wir wollen einen lebendigen Querschnitt durch einen lebendigen Ameisenbau präsentieren, keinen Schmetterlingskasten voll aufgespießter Exemplare, die schnell verblassen und außerdem noch falsch bezeichnet wurden.2

Truman hatte damals ziemlich wütend reagiert, weil er in der Ausgabe nicht vertreten war. Er gehörte nicht zu denen, die gerne übergangen wurden, ob nun bei Preisverleihungen oder in einer Anthologie. Auf einer Cocktailparty sagte er: »Wenn man unbedingt eine amerikanische Ausgabe machen möchte, warum dann einen Autor wie Donald Windham mit aufnehmen, von dem nun wirklich noch nie jemand was gehört hat?« Fred Melton, mit dem ich acht Jahre vorher aus Georgia nach New York gekommen war, war ebenfalls anwesend und entgegnete: »Ich habe schon von ihm gehört, und er schreibt mindestens so gut wie Sie.«

Das faszinierte Truman: »Wenn es um Don Windham geht, werden die Leute loyal«, erzählte er Sandy Campbell, als die beiden sich im Juni des folgenden Jahres in Paris kennenlernten.

1948 lebten Melton und ich schon seit sechs Jahren nicht mehr zusammen. Er war längst verheiratet und hatte zwei Kinder. 1943 hatte ich Sandy Campbell, damals Erstsemester in Princeton, kennengelernt. Als er nach der Uni seinen Wehrdienst abgeleistet hatte, waren wir zusammen in eine Dachwohnung (ohne Aufzug) in der Madison Avenue gezogen. Unsere Europareise 1948 war – wie auch die von Truman – unsere erste.

Die Begebenheit mit Melton erzählte Truman nicht nur Sandy, er wiederholte sie auch für mich, als er ein paar Wochen später in Venedig eintraf, wo ich mich, wie er schon von Sandy wusste, aufhielt. Dass Melton mich in Schutz genommen hatte, machte mich in seinen Augen zu einem Gewinner – oder wenigstens zu einem vielversprechenden Außenseiter. Bedauerlicherweise war er in der gesamten amerikanischen Verlagswelt der Einzige, der das so sah.

Für mich war Capote längst Teil dieser Verlagswelt. Wir waren beide Schriftsteller, und obwohl ich schon sieben- und er erst dreiundzwanzig war, gehörte er dazu und ich nicht. Ein Stück, das ich mit Tennessee Williams geschrieben hatte, war zwar am Broadway aufgeführt worden, aber mit der Handvoll Geschichten, die ich in den letzten sieben Jahren an amerikanische Zeitschriften geschickt hatte, war es mir gelungen, es auf mehr als achtzig Absagen zu bringen. Was mir gelang, waren Beinahe-Erfolge. Mehr als einmal hatte ich ein Antwortschreiben von einem Redakteur erhalten, in dem es hieß, dass eine meiner Kurzgeschichten angenommen sei, nur um kurz darauf die Geschichte mit dem Vermerk zurückzuerhalten, dass man sich am Ende doch dagegen entschieden habe.3 Redakteure erwogen, mich zu veröffentlichen, fanden aber immer, dass noch etwas fehlte, ohne dass ich gewusst hätte, was ich zu meinen Gunsten in die Waagschale hätte werfen können. Dass die Dinge für Capote anders liefen, wird man auch dann einräumen müssen, wenn man seiner Behauptung, mit siebzehn habe er für seine frühen Geschichten gleich drei Zusagen mit derselben Post erhalten, keinen Glauben schenkt. Seine Texte waren bereits in Story, Atlantic, Harper's, Mademoiselle und Harper's Bazaar erschienen. 1946 hatte er den O.-Henry-Award für Kurzgeschichten gewonnen und war schon zum zweiten Mal nominiert. Zweimal bekam er ein Sommerstipendium für Yaddo, wo er sich mit einer Reihe anderer Schriftsteller anfreundete, die dann letztlich Mitarbeiter von Zeitschriften und Verlagshäusern wurden. Random House hatte gerade Capotes ersten Roman Andere Stimmen, andere Räume mit einem Rummel veröffentlicht, den man normalerweise beim Eintreffen eines Filmstars in einer Provinzstadt erwarten würde.

Außerdem hatte er wegen seiner körperlichen Unterlegenheit gelernt, sich instinktiv zu verkaufen, und einen überbordenden Charme entwickelt, mit dem er bis auf wenige Ausnahmen jeden, den er wollte, für sich gewann.

Sandy gewann er augenblicklich für sich. Sie lernten sich in Paris auf einer Cocktailparty kennen, als Sandy, von Beruf Schauspieler, gerade auf dem Weg von Venedig zurück in die Staaten war, wo er hoffte, ein Engagement für den Herbst zu finden. Bevor er ging, lud Truman Sandy ein,diesen Abend mit ihm auszugehen. Als der ihm sagte, er könne leider nicht, da er bereits Opernkarten hatte, rief Truman aus: »Um Himmels willen! Vor halb zwölf geht es bei mir sowieso nicht los!« Sie verabredeten sich also im Le Bœuf sur le Toit. Nach nur einem Drink schleifte Truman auf der Flucht vor seinen Verehrern Sandy weiter ins Mon Jardin und La Vie en Rose, um ihm die Travestieshows zu zeigen und die Jungs, die dort miteinander tanzten, und beglückte ihn mit Geschichten über seine neuen Freundschaften mit Jean Cocteau und André Gide (den Sandy und ich im Frühjahr kennengelernt hatten und Sandy just an diesem Tag noch besucht hatte), darüber, dass er mit Albert Camus im Bett gewesen sei, dass ihn Cecil Beaton fotografiert habe, und er deutete an, dass er, wenn er nur wolle, Sandy genau sagen könne, in welchen Betten Montgomery Clift was getan hatte, als er im Jahr davor in Paris gewesen war – eine Mischung aus Dichtung und Wahrheit, über die wir uns (und das muss an dieser Stelle gesagt werden, will man unsere Freundschaft zu Truman überhaupt verstehen) von Anfang an im Klaren waren, wenn wir auch nicht immer wussten, bei welchen Geschichten es sich um Dichtung und bei welchen um Wahrheit handelte.

Während der nächsten beiden Nächte nahmen Sandy und Truman sich »Paris vor«. Am ersten Abend aßen sie mit einem, wie Sandy schrieb, »netten Jungen aus Arkansas, der erst seit einem Monat schwul ist«. Am zweiten Abend lud Sandy Truman in den Vorführraum der MGM zu einer privaten Vorstellung von Die Gezeichneten ein, die er über Clift für Arletty arrangiert hatte, deren Bekanntschaft wir in diesem Frühjahr auch schon gemacht hatten. Aus Sandys Brief: »Arletty liebte Monty und den Film, sie ließ ihre Verabredung zum Abendessen warten, um sich eine Stunde und zehn Minuten davon anzusehen. Sie sagte nur, il est très beau, très beau et gentil, und war auch sonst wieder ganz sie selbst. Truman war auch dabei und sagte hinterher, dass er das erste Mal seit Opfer einer großen Liebe geweint hat.«

Zehn Tage später, am vierten Juli, trafen Truman und der Junge aus Arkansas in Venedig ein. Wir lernten uns noch am selben Abend auf dem Markusplatz kennen. Bevor wir auseinandergingen, lud ich die beiden für den nächsten Tag zum Mittagessen in das Haus, in dem ich wohnte, ein. Von da an aßen wir jeden Abend zusammen, was Truman und ich auch beibehielten, nachdem der Junge aus Arkansas ein paar Tage später mit seinem Motorrad aufgebrochen war.

Ich wohnte am Canale Grande in einem Haus aus dem 19. Jahrhundert, bei dessen Namen, Palazzetto di Madame Stern, man an Firbank dachte und dessen gesamte obere Etage Buffie Johnson, eine Malerin und Freundin von mir, Tennessee Williams, Fritz Bultman und anderen aus New York überlassen worden war. Nach Sandys Abreise aus Venedig war ich in dem Hotel, in dem wir gewohnt hatten, in ein kleines preiswertes Zimmer unterm Dach gezogen und hatte mich auf die Fertigstellung eines Romans konzentriert. Kurze Zeit später war ich der neu eingetroffenen Buffie über den Weg gelaufen, als sie Arm in Arm mit Peggy Guggenheim über den Markusplatz tänzelte. Als sie gehört hatte, wo ich wohne, hatte sie unter ihrem großen, weißen, mit rosa Federn besetzten Hut hervor gelächelt und mit gespitzten Lippen verkündet, dass es »sooooo töricht« von mir sei, Miete zu zahlen, während sie vor lauter Platz gar nicht wisse, wohin mit sich, und sie hatte mir ein kleines Zimmer zum Schlafen, ein großes zum Arbeiten und ein eigenes Bad angeboten. Am Ende der Woche war ich bei ihr eingezogen, und in den Tagen bis zu Trumans Ankunft hatte dieses Arrangement reibungslos funktioniert, vor allem, weil Buffie am Morgen meines Einzugs nach Rom aufgebrochen war. Als sie aber ein paar Tage nach der Abreise des Jungen aus Arkansas zurückkam, wurde die Situation unerträglich.

Ich wollte arbeiten. Buffie wollte einen cavalier servente. Ich wurde gebeten, ihre Aktenmappe zu tragen, sie auf die Biennale und bei ihren Einkaufsstreifzügen zu begleiten.4 Wenn ich mich davonstahl, um mit Truman zu Mittag zu essen, und danach wie ein Ehemann auf Abwegen mit einem Blumenstrauß zur Arbeit zurückkehrte, wurde ich auf den Dachboden geschickt, um nach einer geeigneten Vase zu suchen, obwohl sie ein gutes Dutzend Vasen in ihrem Zimmer herumstehen hatte, »weil Blumen es se-ehr genau nehmen mit den Vasen, in denen sie stehen«. Als Truman, der vor seiner Rückkehr nach New York noch zwei Geschichten fertigstellen wollte, vorschlug, ihn an einen kleinen Ort am Gardasee zu begleiten, von dem er gehört hatte, war ich für diesen Aufbruch mehr als bereit.

Allerdings verschob sich unsere Abreise noch auf dramatische Weise. Als sich am Morgen der geplanten Abfahrt ein Attentatsversuch auf den kommunistischen Parteiführer Togliatti in Rom ereignet hatte, war Venedig – eine kommunistische Hochburg – durch einen Generalstreik vom Rest Italiens abgeschnitten. Keine Schiffe, die an- oder ablegten. Keine Gondeln weit und breit. Keine Zeitungen. Alle Geschäfte waren geschlossen und die Rollläden vor denHoteleingängen halb heruntergelassen. Niemand wusste, wie lange dieser Zustand andauern würde. Aber drei Tage später gelang uns an einem trostlosen Morgen, an dem es wie aus Kübeln schüttete, die Flucht. Als ich ihn um neun in seinem Hotel anrief, wusste Truman zu berichten, dass der Streik angeblich beendet, die Arkaden rund um San Marco allerdings von mit Gewehren und Schlagstöcken bewaffneten Soldaten umstellt waren, während auf dem Platz lauter Männer mit Regenschirmen in den Händen standen, die die Soldaten auf Trab hielten, indem sie versuchten, die Schaufenster derjenigen Läden einzuwerfen, die aufgemacht hatten.

Ich dachte, er würde übertreiben, aber die Geschichte wurde mir von einem anderen Amerikaner, der auch aus Venedig wegwollte, bestätigt. Eine Stunde später trafen er und Truman in einer Gondel am Palazzetto ein. Ich lud mein Gepäck zu ihrem, und dann machten wir uns an einer auf dem Wasser treibenden toten Katze vorbei den Canale Grande hinunter auf den Weg zum Piazzale Roma. Gegen Mittag erwischten Truman und ich einen Bus nach Peschiera. Die Busreise war ebenfalls dramatisch. Das Fahrzeug wurde regelmäßig an Straßensperren der Armee, bei denen es von Panzern und Maschinengewehren nur so wimmelte, angehalten und durchsucht – während Truman mich mit dem nicht abreißenden Monolog einer Gebrauchtwagenverkäufersgattin aus dem Mittleren Westen (»Dabei wurde ich in Selma, Alabama, geboren, wissen Sie.«) unterhielt, die über diese unamerikanischen Vorgänge entsetzt war. In Verona nahm das Drama ein Ende. Am späten Nachmittag, die Wolken hatten sich gelichtet, stiegen wir in Peschiera aus dem Bus, nahmen, als man uns sagte, dass der Anschlussbus erst in einer Stunde fahren würde, von dort aus ein Taxi und trafen schließlich bei wolkenlosem Himmel und einem Regenbogensonnenuntergang im heiteren und nahezu menschenleeren Sirmione ein.

Damals lag der Gardasee tatsächlich noch im Dornröschenschlaf, aus dem ein wiedereinsetzender Nachkriegstourismus ihn noch nicht geweckt hatte. Wir bekamen jeder ein eigenes Zimmer mit Blick auf den See und blieben bis zum Mittagessen allein, um zu arbeiten. Dann trafen wir uns zum Essen und plauderten. Truman war ein passionierter Geschichtenerzähler, und an Gesprächsstoff mangelte es weder ihm noch mir. Schon am ersten Abend auf dem Markusplatz waren wir noch wach geblieben, um zu reden, als der Junge aus Arkansas sich längst zurückgezogen hatte. Worüber wir sprachen? Nicht übers Schreiben. Und auch nicht über Italien. Für Truman war das Reisen eine Möglichkeit, sich den sozialen Verpflichtungen in New York zu entziehen, aber der Ort, wo er sich aufhielt, interessierte ihn damals wenig. Venedig war für ihn Harry's Bar. Einmal beschwatzte ich ihn, und er kam mit an den Lido, wo er eine Umkleidekabine mietete und vor dem Excelsior in einem Liegestuhl lag, während ich zum Strand lief, wo sich die Einheimischen tummelten. Und einmal, nur ein einziges Mal, überredete ich ihn, unsere Drinks nicht in Harry's Bar, sondern in einem kleinen Straßencafé in einem Innenhof neben San Marco zu trinken, in das ich vor seinem Eintreffen immer gegangen war. Genau wie bei Harry's bestellte er auch hier einen Martini. Und obwohl ich das Lokal vorgeschlagen hatte, musste ich zugeben, dass der Martini eigenartig schmeckte. »Frag den Barkeeper doch mal, was in einen Martini kommt«, schlug Truman trocken vor. Die Antwort auf meine Frage lautete: »Ein Teil Gin, ein Teil Wermut, ein Teil Cognac und ein Stück Zitronenschale.«

Im Grunde war es das, worüber wir sprachen: der Cognac in unseren Martinis. Die unerwarteten Zutaten des täglichen Lebens. Tratsch – und zwar so gut wie immer über Menschen, die einer von uns beiden mochte. Denn Truman war, anders als man es ihm seit seinen Talkshowauftritten nachsagte, amüsant, aber niemals bösartig.

Als Sandy bei seiner Rückkehr nach New York Carson McCullers, einer alten Freundin von Truman, erzählte, dass er ihn getroffen und auch gemocht habe, äußerten sich sowohl Carson als auch ihre Mutter zuerst zurückhaltend, später sogar offen feindselig über ihn. Er habe, verkündeten sie aufgewühlt, Carson hintergangen, als er für Baum der Nacht ihr Thema geklaut hatte, eine Erzählung, die er 1945 veröffentlicht hatte, zu Beginn ihrer Freundschaft, als Carson ihn noch bequem für ihren Lehrling und nicht für einen etwas zu erfolgreichen Konkurrenten halten durfte. Beide Frauen hatten deshalb, wie sie hinzufügten, Andere Stimmen, andere Räume nicht gelesen und hatten es auch nicht vor.

Truman dagegen sprach mir gegenüber mit gleich großer Zuneigung über Carson, ihre Mutter und ihre Schwester Rita Smith, die als Literaturredakteurin bei Mademoiselle arbeitete, wo seine Erzählungen erschienen. Im Gespräch ging es ihm, so wie später in seinen Briefen, vor allem darum, gemocht zu werden, nicht darum, andere herabzusetzen.

Die größte Einschränkung, die er in Bezug auf Carson machte, lautete: »Wenn du sie kritisierst, dann hasst sie dich«, keine ungewöhnliche Bemerkung über eine Schriftstellerin. Von seiner letzten Begegnung mit Carsons Mutter berichtete er voller Humor. »Sie ging ans Telefon, als ich vor meiner Abreise aus New York in Nyack anrief. Ich sagte ihr, ich rufe eigentlich nur an, um ›Auf Wiedersehen‹ zu sagen, bevor ich nach Europa fahre. Und sie sagte ›Auf Wiedersehen!‹ und legte auf.«

Vorher hatte Sandy in London Gore Vidal getroffen und festgestellt, dass er besessen von Truman und dessen Erfolg war. Gore, den man nach Erscheinen seines Erstlings Williwaw zwei Jahre zuvor als den amerikanischen Nachwuchsautor betrachtet hatte, sprach ununterbrochen von Truman, machte ihn schlecht und bestand darauf, dass er Gide, Cocteau etc. nie getroffen hatte. Truman sprach in Sirmione weder feindselig noch interessiert über Gore; und da ich damals weder Gore noch seine Arbeit kannte, sondern lediglich wusste, dass Tennessee ihn mochte, ging unser Gespräch nicht darüber hinaus.

Es gab eine Menge Leute, für die Truman sich interessierte. Mit jeder Post trafen stapelweise Briefe für ihn ein. Manchmal las er mir Auszüge daraus vor, die dann zu Geschichten über ihre Verfasser wurden. So wie Menschen, die etwas zu sagen haben, auch zuhören können (was damals auch auf ihn zutraf), mochte Truman, der selber gern gemocht wurde, Menschen. Damals erkannte ich das nicht, aber mit den Jahren wurde mir klar, dass ich ihn unter anderem deshalb mochte, weil sein Bedürfnis, geliebt zu werden, selbst liebenswert war. Dieses Bedürfnis führte dazu, dass er häufig übertrieb und Dinge dazuerfand mit dem Ziel, sich in seinen Augen beneidenswert und damit attraktiver zu machen. In Anbetracht der Umstände erschien mir das völlig unnötig, aber das Bedürfnis dahinter fand ich sympathisch. Wenn er mich als Spiegel benutzte, vor dem er sein konnte, wie er gern gewesen wäre, wollte ich ihn nicht bloßstellen und seine Freude nicht schmälern. Was wir uns vom Leben wünschten, war so unterschiedlich, dass alles, worum er beneidet werden wollte, Dinge waren, die mich niemals neidisch gemacht hätten. Als er später mit dem neun Jahre älteren Jack Dunphy zusammenlebte, schien mir dessen Verhältnis zu Truman komplizierter; einerseits bewunderte er seine Ausschmückungen der Wirklichkeit, kritisierte ihn aber ständig. Als wir drei in einem Frühling gemeinsam in Taormina waren, meinte Jack: »Truman mag Donnie vor allem deshalb, weil er ihm erzählen könnte, gestern Abend haben sich einhundert Mammutnachtfalter auf mein Fliegengitter gesetzt, und Donnie es für bare Münze nehmen würde.« Was ich nicht tat. Genauso wenig wie ich das Bedürfnis verspürte, ihm zu antworten: »Verdammt noch mal, Truman, musst du eigentlich immer lügen?«

Während der 50er und 60er Jahre in New York bat Truman mich irgendwann, ihn in die 57th Street zu begleiten, wo er sich einen Jaguar XK-E kaufen wollte, weil er jemanden brauchte, der dabei war und dann bezeugen konnte, wie beeindruckt der Verkäufer war, als Truman wie beiläufig erwähnte, dass er den Wagen bar bezahlen wolle. Oder er schleifte mich in eine Galerie, wo ich als Zuschauer fungierte, durch dessen Augen er sich dann wie auf einer Filmleinwand dabei beobachten konnte, wenn er lässig meinte: »Ich nehme den Fantin-Latour da drüben, würden Sie ihn bitte an diese Adresse schicken?« Mich überraschte zwar, wie ernst er dieses Spiel nahm, ich konnte mich aber trotzdem über seine Freude daran freuen.

Vom ersten Moment an beeindruckte Truman mich mit seiner Großzügigkeit im Materiellen wie im Emotionalen. Sie entsprang seinem Bedürfnis, gemocht zu werden, aber auch seiner Lust am Geldausgeben, je mehr, desto besser. Seine Freude bei der Wahl der teuersten Lokale und Gegenstände erinnerte mich an einen Satz aus Thomas Raucats Die ehrenwerte Landpartie: »In unserem Land wird alles so gut und auf so vielfältige Weise nachgemacht, dass es nur eine Möglichkeit gibt, herauszufinden, was wirklich echt ist: Es ist das, was am meisten kostet.«

In Venedig, wenn Truman nach unseren Martinis in Harry's Bar Abend für Abend dort essen wollte, bestand er wiederholt darauf, mich einzuladen. Ein- oder zweimal ließ ich es aus reiner Not geschehen. Truman war damals nicht reich, aber ich stand finanziell auf noch wackeligeren Beinen. Ich war zu Frühlingsanfang mit nur ein paar hundert Dollar in der Tasche nach Italien gekommen, und meine Ersparnisse neigten sich dem Ende zu. Zehn Jahre lang, seit meiner Teenagerzeit, hatte ich schon in allen möglichen Jobs gearbeitet, als Hilfsarbeiter in einer Fabrik, als Barkeeper, als Bürokraft. Vor anderthalb Jahren hatte ich meinen letzten Job als Redakteur für Lincoln Kirsteins Dance Index gekündigt. Ich lebte von dem Geld, das ich mit You Touched Me! verdient hatte. Tennessee und ich hatten dieses Stück gemeinsam geschrieben, und es war im Jahr vorher mit Montgomery Clift in einer der Rollen für kurze Zeit am Broadway gelaufen. Ich hatte mir vorgenommen, einen Roman fertig zu schreiben, kam aber nur mühsam voran.

Es ist heute schwer vorstellbar, mit wie wenig Geld wir es uns 1948 und 1950 in Italien gut gehen ließen. Die Lira bewegte sich irgendwo um die 600 pro Dollar. Die Martinis in Harry's Bar kosteten 150 Lire. Entsprechend günstig war ein Abendessen. Aber im Angelo – dem Stammlokal der Millionärin Peggy Guggenheim –, in dem ich vor Trumans Ankunft immer gegessen hatte, lag es bei 450 Lire für eine Suppe oder Pasta, Fleisch, Salat, Brot und ein quartino Wein. Unsere Zimmer in der Albergo Catullo in Sirmione kosteten weniger als fünf Dollar pro Tag, mit Vollpension. Trotzdem gab ich mehr aus, als ich bis dahin ausgegeben hatte und später ausgeben würde, als ich wieder alleine war.

Die beiden Hotels, die in diesem frühen Nachkriegssommer in Sirmione geöffnet waren, hatten zusammen vielleicht zwei Dutzend Gäste. Die einzigen anderen Amerikaner waren Robert Penn Warren und seine Frau Cinina, die genau wie wir in dem preiswerteren der beiden Hotels abgestiegen waren. Der Ort eignete sich gut zum Arbeiten, vor allem gemessen an Trumans Ansprüchen. Er entzog sich nicht nur seinen sozialen Verpflichtungen in New York, sondern auch dem alltäglichen Leben des Landes, in dem er wohnte. In dieser Hinsicht unterschied Sirmione sich nicht von all den anderen Orten, die er später noch auswählen sollte, um sich dort einzuigeln und zu arbeiten. Für mich dagegen war Sirmione mit Truman in etwa so wie Venedig mit Buffie. Ich hätte gern noch die weitere Form der Abgeschiedenheit mitten in einem italienischen Alltag gehabt, und obwohl Truman mir keine lästigen Aufgaben wie Buffie zumutete, trennte mich seine Anwesenheit trotzdem von Italien.

In Sirmione konnte ich Truman genauso wenig dazu bewegen, ein gewöhnliches Café zu betreten, wie in Venedig. Jeden Abend vor dem Essen tranken wir unsere Martinis in dem anderen, eleganteren der beiden Hotels. Einmal gabelten wir zwei waschechte italienische Teenagerinnen aus Mailand auf und tanzten eine Stunde lang mit ihnen. Sich mit Truman auf einer italienischen Straße einfach unter die Leute zu mischen, war unmöglich. Er hatte etwas von einem Kobold und nicht von dem Draufgänger der frühen Fotos, die nicht erkennen lassen, wie er tatsächlich aussah, sondern das Ergebnis seiner chameleonhaften Fähigkeit waren, sich vor der Kamera in sein eigenes Wunschbild zu verwandeln. Zu seinem Schutz setzte er allerdings nicht auf Tarnung, sondern immer auf Dreistigkeit. Als er einmal in New York auf offener Straße mit hoher Fistelstimme und ausladenden Gesten eine seiner Anekdoten zum Besten gab und den stämmigen Lastwagenfahrer bemerkte, der ihn finster anblickte, zickte er los: »Du brauchst gar nicht so zu gucken! Dich würde ich nicht mal gegen Bezahlung küssen!«, was den Mann endgültig verstörte.

In Sirmione grinsten die Einheimischen uns unverhohlen an, wenn wir auf unserem Abendspaziergang an ihnen vorbeischlenderten, für den Truman in Mitsouko badete, sich ein Bronzini-Tuch um den Hals wickelte und seine Jacke über den Schultern drapierte. Aber dass er auffiel, lag nicht immer nur an seiner Aufmachung. Als ich ihn eines Abends für ein paar Minuten allein ließ, fand ich ihn bei meiner Rückkehr in den Fängen eines älteren italienischen Bauern, der aufgeregt gestikulierend auf ihn einredete. Ich ging mit meinen wenigen Brocken Italienisch dazwischen und fand heraus, dass ein wirres Gerücht die Runde machte, weil es in Italien offiziell üblich ist, Vor- und Nachnamen umzudrehen. Der Mann, ein Christdemokrat und glühender Amerikaverehrer, hatte seinen Gefühlen Ausdruck verleihen und dem Sohn von Präsident Harry Truman die Hand schütteln wollen.

Nach dem Abendessen ging es dann zu den Warrens. Und so anregend die Gespräche auch waren, wir vier bildeten doch nur eine amerikanische Kolonie. An einem Abend spielten wir Poker an einem der Metalltische im Hotelgarten, am nächsten gingen wir zum Picknicken an den Strand, wo der Vollmond wie eine orangefarbene Feuerscheibe über uns aufging, am dritten aßen wir Maisbrot, das Cinina extra für uns gemacht hatte, und tanzten dann der Reihe nach mit ihr zur Musik der Hotelband, die aus jedem Song, den man sich wünschte, die Ouvertüre zu Wilhelm Tell machte. Wohl wissend, wie einsam ich mich fühlen würde, wenn ich wieder allein essen sollte, und gleichzeitig nach der zusätzlichen Konzentration lechzend, die eine solche Einsamkeit bedeutete, beschloss ich nach zwei Wochen, Richtung Süden aufzubrechen, also in die entgegengesetzte Richtung von Truman, der über Paris und London den Rückweg nach New York antrat.

Zurück in New York, schrieb Truman Nach Europa5, einen hochromantischen Artikel über unsere Abreise aus Venedig und die Ankunft in Sirmione. Die Romantik kommt allerdings nicht durch die Auswahl und Nuancierung dessen, was er gesehen und erlebt hat, zustande. Die Sache ist viel gewagter. Er beschreibt die regennassen Blumen in einem Schlossgarten in Sirmione, eine Gruppe geheimnisvoller, Harfe spielender Bauern und ein Trio Schwäne, die am marmornen Ufer des Sees entlangrauschen – obwohl es kein Schloss mit Garten, keine Harfe spielenden Bauern und keine Schwäne in Sirmione oder auf dem See gegeben hatte, dessen Wasser Truman als so unheilvoll klar beschreibt, dass er sich die schauerlichsten Kreaturen ausmalt, die sich in seinen Untiefen bewegen, weshalb er niemals darin hätte schwimmen können – obwohl wir beide jeden Tag darin geschwommen waren. In seinem Venedig gibt es keinen Streik, keine Soldaten, keine Gewalt, stattdessen kommt es zu einer »grausigen« Verfolgung durch ein »erbärmlich riechendes« sechzehnjähriges italienischesMädchen, Anführerin einer Jugendbande von Zigarettenschiebern, das Tag und Nacht seine Streifzüge durch »unsere« Zimmer in den »nur den registrierten, zahlenden Gästen zugänglichen« venezianischen Hotels macht, das eine Packung Zigaretten nach der nächsten raucht, eine Flasche Strega nach der nächsten trinkt und schließlich, aus Liebe zu mir, eine in Zeitungspapier gewickelte tote rote Katze, der es eine billige Armbanduhr als Halsband umgelegt hat, hinter uns herwirft – eine erkennbar aus Trumans Fiktionen entsprungene Figur, die mit den »Dingen, deren größere Wirklichkeit unser Feenreich bei weitem überstrahlt«6, und die ihn in Italien umgeben hatten, genauso wenig zu tun hatte wie seine Beschreibung von Sirmione.

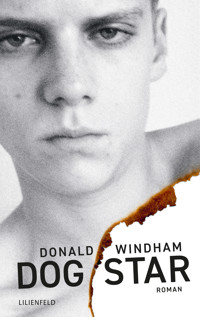

Meinen Roman Dog Star beendete ich in Florenz und fuhr dann weiter nach Rom, um die letzten Oktoberwochen dort zu verbringen. Unterdessen fanden in New York die einzigen gesellschaftlichen Ereignisse statt, zu denen wir beide, Truman und ich, hätten eingeladen werden können und von denen mir sowohl Truman in Briefen berichtete als auch Sandy, der mir schrieb, dass in den Fernsehnachrichten vom 12. August gezeigt worden war, wie Truman und Tennessee – und zwar nur Truman und Tennessee, obwohl Clark Gable, Spencer Tracy und Charles Boyer ebenfalls unter den Passagieren waren – nach der Überfahrt von Bord der Queen Mary gingen.

Dieser Herbst 1948 war wahrscheinlich auch der einzige Zeitraum, in dem Truman und Gore sich wiederholt auf Partys und Zusammenkünften bei Tennessee begegneten. Jo Healy, die Tennessee und ich fast so lange kannten, wie wir in New York lebten, war mit ihrer Blitzlichtkamera dabei, schoss wie ein typischer Paparazzo kreuz und quer Bilder und schickte mir eins mit Truman, Gore und Tennessee drauf, und Sandys Briefe knüpften nahtlos an seine Briefe aus England an, wenn er beschrieb, wie Gore Truman weiter leidenschaftlich attackierte. Truman wiederum hatte seinen Spaß. In seinen Briefen an mich erwähnte er Gore kein einziges Mal.

Kurz nach seiner Ankunft im August wurde Truman von der Polizei aufgegriffen, weil er widerrechtlich in Buffie Johnsons zweistöckiges Wohnhaus in der East 58th Street eingedrungen war, in dem Tennessee damals wohnte. Zwei Beamte hatten gesehen, wie er, müde vom Warten auf Tennessee, der sich wie immer verspätet hatte, durch ein Fenster im Erdgeschoss eingestiegen war. Er diskutierte noch mit den Polizisten, als Tennessee in Begleitung von Gore eintraf.7 Aber selbst in seinem Brief über diesen Abend hält Truman es nicht für nötig, Gore auch nur mit einem Wort zu erwähnen; viel amüsanter findet er, dass darüber in Walter Winchells Klatschspalten berichtet wurde und dass er sich zur Feier des mit »300 Kröten« dotierten O.-Henry-Awards einen 400 Dollar teuren Anzug bei Knize gekauft hat.

Zur Kategorie von Fantastereien, an die zu glauben mir niemals in den Sinn gekommen wäre, zählten TrumansGeschichten, wie er bis zu seinem zehnten Geburtstag schon alle Jungs auf seiner Schule verführt und auch später auf der Highschool mit allen anderen Jungs geschlafen hatte. Ersteres kam mir wie ein uninspirierter Versuch zur Legendenbildung vor, und obwohl ich Leute gekannt habe, die das Zweite getan oder es zumindest auch behauptet hatten, gab es wenig Anlass, Trumans entsprechende Beteuerungen zu glauben, zumal er, als ich ihn kennenlernte, an häufigen Partnerwechseln ganz und gar nicht interessiert schien. Ich verstand diese Geschichten als Gegenstücke zu denen, die er damals über seine geschiedenen Eltern erzählte (und später wieder aus seinem Repertoire strich), nämlich wie sie, als er noch ein Teenager war und bei seinen Verwandten in Alabama auf dem Land lebte, um seine Gunst gebuhlt hatten, indem sie sich gegenseitig mit Geschenken wie Sportwagen von Jaguar und Motorrädern von Harley Davidson etc. überboten. Glaubhaft klang der Ton, den er mir gegenüber in Sirmione so wie schon vorher mit Sandy in Paris anschlug, wenn er davon sprach, wie gerne er jemanden lieben und ihm treu sein würde, der ihn auch lieben würde und ihm treu wäre, dass er sich allerdings im Klaren war, dafür nicht attraktiv genug zu sein: kein larmoyanter, sondern ein nachdenklicher, von unterhaltsamen Geschichten über sein verpfuschtes Liebesleben durchzogener Ton. Offensichtlich wollte er geliebt werden, aber eine Freundschaft, in der Sex keine Rolle spielte, war ihm weitaus wichtiger als Sex ohne freundschaftliche Gefühle, wobei er zweifellos die Kombination aus beidem bevorzugt hätte.

Dass dem so war, bestätigte sich, als er mich nach meiner Rückkehr nach New York im November mehrmals aufgeregt anrief. Er hatte sich zwischen 58th und 59th Street eine Wohnung in der Second Avenue genommen (gleich um die Ecke von Buffies Haus, in dem Tennessee wohnte) und rief mich vorgeblich nur an, um mir mitzuteilen, dass man ihn dort nicht erreichen könne – er liege auf der Upper East Side in einer billigen Wohnung ohne Warmwasseranschluss mit einem neuen Freund im Bett und habe auch nicht so bald vor, wieder zu gehen. Liege immer noch im Bett, bin nur kurz aufgestanden, um etwas zu essen, hieß es am zweiten Tag. Und am dritten Tag hieß es ganz kokett, dass er nur ganz kurz sprechen könne: Sein Freund sei gerade unterwegs, um etwas zu essen zu kaufen. Aber die eigentliche Bestätigung gab es erst durch das, was auf die Anrufe folgte, denn es war der Auftakt zu seiner Beziehung mit Jack Dunphy – einem ehemaligen Balletttänzer, der früher mit einer Balletttänzerin verheiratet gewesen war –, die Jahrzehnte währen sollte und schon im März 1949 so weit gediehen war, dass die beiden gemeinsam nach Europa aufbrachen, wo sie sich für den Sommer auf Ischia niederließen – dem ersten der vielen Orte, an denen er und Jack, der ebenfalls Romane schrieb, während der kommenden Jahre leben und arbeiten sollten.

Als man ihn bei seiner Rückkehr aus Europa fragte, ob er vor seiner Abreise aus Paris auch Truman gesehen hätte, antwortete Tennessee: »Gesehen! Wo ich auch hinschaute, er war da.« Nach New York zurückgekehrt, stellte ich fest, dass Truman in der Verlagswelt tatsächlich so allgegenwärtig war, wie Connolly es in seinem Artikel geschrieben hatte. Meine damalige Agentin war Audrey Wood. Anfang März 49 bat ich sie, Dog Star nicht Random House vorzuschlagen, wo ich, wie Truman sich vorstellte, auf seine Empfehlung hin unterkommen sollte; ich wollte geschäftlich nichts mit ihm zu tun haben und dachte, dass es ein Leichtes sein würde, Audreys Vorgehen vor ihm geheim zu halten. War es aber nicht. Ehe man sich's versah, hatte ich ihn am Telefon: Random House schäume vor Wut, dass ich meinen Roman Knopf statt ihnen angeboten hatte. Das wusste er, weil Random House ihn angerufen hatte, um zu sagen, dass Knopf sie angerufen hatte, um zu hören, ob sie meinen Roman abgelehnt hatten. Das niederschmetternde Ergebnis war, dass am Ende beide Verlage mein Buch ablehnten.

Einige Monate später teilte ich Audrey Wood mit, dass ich mich selber um den Roman kümmern wolle. Ich fühlte mich nicht wohl bei dem Gedanken, dass er von einer Person betreut wurde, die sowohl meine als auch Tennessees Interessen vertrat, welche über den Verkauf der Filmrechte an You Touched Me! zunehmend in Konflikt gerieten. Ich schickte den Roman auf eigene Faust an Doubleday. Am letzten Tag im September rief Donald Elder, einer der Lektoren, bei mir an, um mir mitzuteilen, dass sie das Buch machen würden, er selbst würde noch an diesem Nachmittag nach Paris reisen, ich solle aber in der kommenden Woche vorbeischauen und den Vertrag mit einem der anderen Lektoren durchsprechen. Truman war damals mit Jack in Europa, und ich brannte schon darauf, ihm mitteilen zu können, dass ich endlich einen Verlag gefunden hatte. Aber nicht einmal das war möglich. In der folgenden Woche erreichte mich eine Nachricht von Truman aus Paris: Bravo! Habe die wundervolle Neuigkeit gerade von Don Elder erfahren.

Für mich sind die Briefe, die Truman im Frühjahr und Sommer 1949 aus Ischia schrieb, interessanter als der Artikel, den er später über die Insel veröffentlicht hat. Ich bin nie auf Ischia gewesen, aber der Bericht liest sich genauso romantisch verklärt wie der über Sirmione. Um zu demonstrieren, wie abgeschieden er dort vom Rest der Welt lebte, beschreibt er eine Szene auf dem Postamt, wo er »die übrigen Amerikaner trifft, die auf der Insel leben: alle vier«. In seinen Briefen dagegen nennt er Forio das Fire Island des Mittelmeers, und diese Briefe sind prallvoll mit »Mandeln«, mit Klatsch und Neuigkeiten über Tennessee und seinen Liebhaber Frank Merlo, Bill Aalto und Jimmy Schuyler, Auden und Chester Kallman – um nur die zu nennen, die ich kannte – und ein halbes Dutzend andere. Genüsslich lässt er sich über die Fehden zwischen Audens »Santa-Lucia-Clique« und seiner »Di-Lustro-Crew« aus, und voller Mitgefühl berichtet er von Aalto und Schuyler, die ich beide sehr mochte. Aalto hatte eine Grappaflasche auf Jimmy Schuylers Kopf zerschlagen und war daraufhin nach Rom geflohen. Jimmy, überzeugt davon, wie ich später auch, dass Aalto verrückt war, wollte nichts mehr von ihm wissen, doch als Truman erfuhr, dass Aalto täglich drei Briefe an Jimmy schickte, schrieb er mir, dass man das zwar für ein Zeichen von Wahnsinn halten könne, er als hoffnungsloser Romantiker das Ganze allerdings ziemlich süß finde, weil diese Briefe im Grunde nichts anderes sagen wollten als: Komm zurück! Ich liebe dich, komm zurück!

Zwischen Ischia und Paris machte Truman einen Abstecher nach Nordafrika. In einem Brief aus Tanger erwähnt er zum ersten Mal Gore, dem er über den Weg gelaufen war, kaum dass er das Schiff verlassen hatte. Er wisse jetzt über ihn Bescheid, aber sein einziger Kommentar laute: Oje! Und wie es der Zufall will, ist er es, der im selben Brief mir mitteilt, dass er Cyril Connolly über den Weg gelaufen sei und dass Connolly eine weitere Geschichte von mir in Horizon veröffentlichen werde.

2.

Inzwischen dürfte klar sein, dass ich keinen von Capotes Briefen abdrucke. Unsere Freundschaft endete vor ein paar Jahren, und da er mir die Erlaubnis zur Veröffentlichung seiner Briefe noch als Freund gegeben hat, habe ich sie ihm wieder abgetreten. Den eigentlichen Anlass für dieses Buch gibt es nicht mehr. Warum ich die Arbeit trotzdem wieder aufgenommen habe? Wie ich ohne seine »Mandeln« meinem »Nougat« Geschmack und Konsistenz verleihen soll? Zunächst einmal bleibt ja, was in Capotes Briefen steht, und dann sind da noch die »Mandeln« aus meinen Tagebüchern, aus Sandys und meinen Briefen etc. Aber was ich daraus mache, wird in jedem Fall eine andere Mischung sein.

Wie der Tagebucheintrag zeigt, den ich diesem Neuansatz auf der ersten Seite vorangestellt habe, wird sie zeitlich und inhaltlich weitreichender sein, als ich ursprünglich vorgehabt hatte. Dass die Freundschaft zu Ende ging, ist inzwischen zum eigentlichen Antrieb geworden, über sie und all die anderen verlorenen Freunde zu schreiben, die von ihr berührt wurden. Ich nehme die Arbeit aus dem Bedürfnis wieder auf, durch Verstehen ein Gegengewicht zu einem Verlust zu schaffen, und obwohl es ungewöhnliche Freunde sind, über die ich schreibe, ist dies ein gewöhnliches Bedürfnis. Auch wenn die Situationen, die ich beschreibe, in ihren Details besonders sein mögen, sind die Gefühle und Probleme, zu denen sie führten, allen vertraut, die versuchen zu verstehen, warum die Wirklichkeit um sie herum nicht mehr derjenigen entspricht, an die man sie hatte glauben lassen, die versuchen, sich der Tatsache zu stellen, dass letztlich auch ihr Leben enden wird, auch wenn sie es nicht begreifen können. Denn leider ist Freundschaft, so wie das Leben, endlich. Auch sie kann sterben. »Die frühen Freunde«, schrieb Graham Greene, »fallen einem aus wie Milchzähne.« Die späten auch. Doch ihre Vergänglichkeit nimmt weder der Freundschaft noch dem Leben ihren Wert. Ihre Wirklichkeit bleibt davon unberührt. Und auch wenn ich Capote damit widerspreche, mir geht es um die Wirklichkeit. Geschichten über lebende Personen, die an Orten spielen, an denen sie nie gewesen sind, wo sie Dinge tun und sagen, die sie nie getan oder gesagt haben, verletzen mein Werteempfinden. Die Erfindung, die so schwer und so wesentlich für den Roman ist, erscheint mir hier zu billig. Als ich Truman einmal korrigierte, der fälschlicherweise behauptet hatte, ich hätte Fred Melton in der Fassfabrik kennengelernt, in der ich damals in Georgia arbeitete, antwortete er bloß: »Das weiß ich, aber es wäre besser, du hättest ihn dort kennengelernt, und ich erinnere mich an Dinge so, wie sie besser gewesen wären.« Darum bezweifle ich, dass Truman sonderlich gefallen wird, was ich hier zu sagen habe. Ich fürchte, er meint es mittlerweile ernst, wenn er leichtfertig witzelt: »Solange es nicht stimmt, ist mir egal, was die Leute über mich erzählen.« Und wahrscheinlich werden mir andere vorwerfen, dass ich schlecht über ihn rede. Aber ich darf mich auf André Gides Tagebuch berufen: »Ich habe nicht einen Freund, bei dem es, wenn ich ihn porträtieren würde, nicht so aussähe, als würde ich ›schlecht über ihn sprechen‹. Liebe darf blind sein, Freundschaft nicht; das ist sie sich schuldig.«8

Ende März 1950, einen Monat bevor Dog Star erschien, brach ich an Bord der De Grasse allein nach Europa auf. Sandy, der an der Seite der Lunts in I Know My Love spielte, würde erst im Juni nachkommen können. Truman war schon im Dezember nach New York zurückgekehrt. (In der Hoffnung, meinem Buch etwas Publicity zu verschaffen, hatte er mich im Februar auf eine Party mitgenommen, auf der das Life Magazine Fotos machen sollte, aber Life war nicht aufgetaucht.) Er und Jack hatten vor, an Bord eines norwegischen Frachters kurz nach mir in Richtung Europa in See zu stechen. Wir verabredeten, uns in Neapel zu treffen, wo sie anlanden würden, um von dort gemeinsam nach Taormina zu fahren.

Trotz eines kleinen Vorschusses auf mein Buch und der hundert Dollar aus dem Verkauf meiner Geschichte an Horizon hatte ich, als ich abreiste, kaum mehr Geld als 1948. Etwas blauäugig hatte ich bis kurz vor meiner Abfahrt sogar vorgehabt, mit noch weniger Geld aufzubrechen. Doch ein paar Tage vor meiner Abreise hatte Montgomery Clift, mit dem ich auch nach der Absetzung von You Touched Me! Anfang 1946 weiter freundschaftlich verbunden blieb und den ich, wenn er in New York war, regelmäßig traf, bei mir vorbeigeschaut und mir 750 Dollar in die Hand gedrückt. Er hatte gesagt, er könne es von der Steuer absetzen und ich solle es als eine Art Darlehen betrachten für den Fall, dass sich alles entwickeln würde wie erhofft. Er hatte schonseit dem vergangenen Sommer versucht, die Filmrechte an You Touched Me! zu erwerben, damit er den Produzenten in Hollywood sich und das Stück als eine Art Gesamtpaket anbieten könnte, aber bisher war Audrey Woods einzige Antwort darauf ihr Einwand gewesen, dass Tennessee im Moment keine weiteren Einkünfte gebrauchen konnte, da er sich bereits in einer viel zu hohen Steuerklasse befand. Jetzt allerdings war Audrey bereit gewesen, mit Clifts Agent und Anwalt zu sprechen, Verträge waren ausgehandelt worden, und am Abend, bevor ich aufbrach, hatte er mir bei einem gemeinsamen Abschiedsessen mit Sandy im Angelo in der Mulberry Street mitgeteilt, dass er zuversichtlich sei. Und so machte ich mich statt mit 250 mit 500 Dollar auf den Weg und ließ 500 Dollar als Rücklage in New York.

Wie schon beim letzten Mal war es aber abzusehen, dass mein Geld nicht reichen würde. Es war ein heiliges Jahr, und als ich in Rom ankam, kostete ein Zimmer, das vor zwei Jahren noch 500 Lire gekostet hatte, plötzlich 1500. Deshalb blieb ich auch nicht lange. Am 22. April war ich in Neapel und wartete wie verabredet auf Trumans Ankunft. Im Excelsior, wo er absteigen sollte, wollte man nichts von einer Reservierung für ihn wissen. Und nirgends war der Name des Schiffes bekannt, auf dem er angeblich eintreffen würde. Also machte ich mich am folgenden Tag auf den Weg nach Taormina, weiterhin allein.

Ende April duftet Taormina, als läge es im Herzen einer großen, sonnenwarmen Blume. Ich stieg in der Albergo Timeo ab und machte einen Spaziergang. Auf dem Hauptplatz, hoch über dem Meer, spielte eine Gruppe von Männern und Jungen Münzenwerfen. Als ich an ihnen vorbeiging, tauchte André Gide aus der Gruppe auf. Er war achtzig Jahre alt und trug einen zerbeulten Hirtenhut aus Filz, den er sich tief ins Gesicht gezogen hatte, und sein Mantel sah aus, als wäre er aus einer alten Pferdedecke gemacht. Er war in Begleitung eines etwa vierzigjährigen Mannes, der der Jahreszeit entsprechend blaues Leinen und Espadrilles trug. Sie gingen über den Platz zu einer großen amerikanischen Limousine, stiegen ein und wurden von einem Chauffeur weggefahren. Zurück im Hotel, schrieb ich Gide eine Nachricht, in der ich ihn an unser Treffen vor zwei Jahren erinnerte, erwähnte, dass ich ihm kürzlich meinen Roman nach Paris geschickt hatte, und bat ihn um ein Treffen. Dann ging ich hinunter zum portiere und fragte, ob er wisse, wo Gide abgestiegen sei. Und natürlich: Er wohnte hier im selben Hotel.

An diesem Abend kam Gide während des Essens an meinen Tisch, fragte, ob ich Donald Windham sei, und zog seine Ausgabe von Dog Star unterm Arm hervor. Er holte einen Stuhl, setzte sich und sagte, mein Buch sei die einzige Urlaubslektüre, die er dabeihätte – ein schmeichelhaftes, wenn auch nicht ganz aufrichtiges Stück französischer Galanterie –, und obwohl er erst vorgestern angekommen und deshalb noch nicht sehr weit gekommen sei, finde er den Anfang bereits hinreißend. Als ich nach dem Essen aufbrechen wollte, hielt er mich kurz fest und stellte mir seinen Begleiter Pierre Herbart vor. Er hoffe, fügte er hinzu, dass sie mich morgen wiedersehen würden.

Es war der Beginn einer kurzen, aber folgenreichen Freundschaft. Gides Englisch war etwas steif, mein Französisch im Grunde nicht vorhanden, Herbart wiederum sprach fließend Englisch, erklärte allerdings, es nicht lesen zu können. Am nächsten Tag kamen wir uns ein gutes Stück näher, als Gide und Herbart mich einladen wollten, nachmittags mit ihnen an den Strand zu fahren. Ich musste ablehnen. Ich hatte eine Verabredung mit der einzigen Person in Taormina, der ich empfohlen worden war, ein Engländer, Bobby Pratt Barlow. Als Gide den Namen hörte, riss er mit gespieltem Entsetzen die Arme hoch. Er hatte Pratt Barlow während des Krieges in Nordafrika kennengelernt und war ihm gerade tags zuvor im griechischen Theater wieder über den Weg gelaufen. Gide hatte so getan, als würde er ihn nicht erkennen, Pratt Barlow sei der größte Langweiler der Welt, und ich würde es mehr als bereuen, wenn ich meine Verabredung einhalten würde.

Was ich trotzdem tat. Als wir uns dann abends wiedersahen, wollten Gide und Herbart sofort wissen, wie mein Eindruck gewesen war. Ich hatte Pratt Barlow gemocht und sagte das auch; außerdem erwähnte ich, dass der einzige Bedienstete, den ich während meines Besuchs dort zu Gesicht bekommen hatte, ein zwölf- bis dreizehnjähriger Junge gewesen war, der die blonden Haare und das vollkommene Gesicht eines Botticelli-Engels gehabt hatte, uns Wermut gebracht, die Gläser abgeräumt, die Türen geöffnet und geschlossen hatte etc. Als Gide das hörte, machte er sich mit dem gleichen Enthusiasmus, mit dem er sich zu seiner erfolgreichen Flucht vom Vortag beglückwünscht hatte, jetzt daran, ein Treffen mit Barlow zu arrangieren. Wir saßen in der Lobby. Der portiere wurde gebeten, Pratt Barlow anzurufen, Gide nahm den Hörer und sagte, dass er ihn im griechischen Theater nicht gleich erkannt habe, sein Gedächtnis lasse nach, aber ich hätte seinen Namen und meinen Besuch bei ihm erwähnt, und er würde ihm nun gerne seine Aufwartung machen.

Am nächsten Morgen gingen wir hin. Gide war hingerissen von dem kleinen Beppe, der so allgegenwärtig war wie am Tag davor, tätschelte ihm den Kopf, machte ihm