17,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

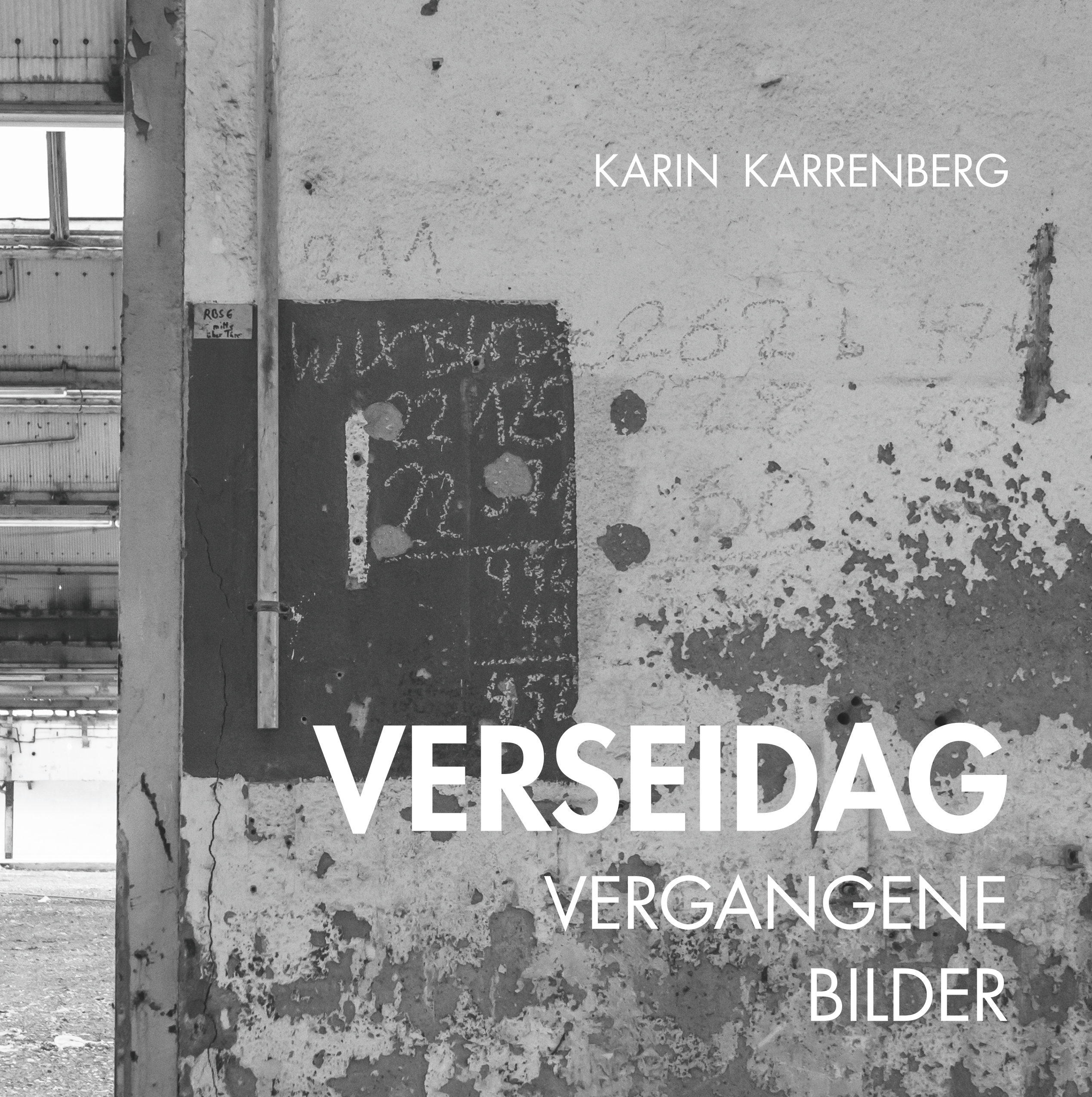

Deutsch Nach langer Nichtnutzung wurde ab zweitausend die von Mies van der Rohe errichtete Seidenfabrik in Krefeld, ehemals "VerSeidAG", nach den Prinzipien des Bauhauses wieder hergerichtet und gleichzeitig neuer Nutzung zugeführt. Bei einem Besuch zweitausendundsiebzehn hielt die Autorin und Künstlerin Karin Karrenberg diese Umbruchphase in Bildern fest. Die Fotografien in diesem Buch zeigen Bilder wie eigenständige Malerei, oder Kompositionen, wie sie nur an diesem Ort zu dieser Zeit vorzufinden waren. Die besondere Sicht betont einzelne Aspekte wie Graphisches, Gegensätzliches, starke Farbklänge oder vollendetes Zusammentreffen im Zufälligen. English After a long period of disuse, the silk factory in Krefeld, built by Mies van der Rohe and formerly known as "VerSeidAG", was being restored according to the principles of the Bauhaus and at the same time put to new use after two thousand. During a visit in two thousand and seventeen, the author and artist Karin Karrenberg captured this phase of conversion in pictures. The photographs in this book show pictures like independent painting or compositions as they could only be found in that place at that time. The special view accentuates individual aspects, such as graphic, contrast, play of strong colour or perfect constellation of randomly adjoining elements. Français Après une longue période d'inutilisation, l'usine de soie de Krefeld, construite par Mies van der Rohe, anciennement "VerSeidAG", a été restaurée selon les principes du Bauhaus afin d'être utilisée à de nouvelles fins. Au cours d'une visite en deux mille dix-sept, l'auteur et l'artiste Karin Karrenberg a saisi en images cette phase de transformation. Les photographies de ce livre montrent des images telles que des peintures ou des compositions indépendantes, car elles ne pouvaient être trouvées qu'à cet endroit à cette époque. La vue particulière met l'accent sur des aspects individuels tels que le graphisme, les contrastes, les tons de couleur forts ou la parfaite rencontre avec la coïncidence.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 21

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

INHALT CONTENTS SOMMAIRE

VERSEIDAG

Vergangene Bilder

Lost Images

Images du Passé

BAUWERK CONSTRUCTION CONSTRUCTION

GEFUNDENE KOMPOSITIONEN FOUND COMPOSITIONS COMPOSITIONS TROUVÉES

INSTALLATIONEN INSTALLATIONS INSTALLATIONS

FÜR DEN FOTOGRAFEN FOR THE PHOTOGRAPHER POUR LE PHOTOGRAPHE

BIOGRAFIE BIOGRAPHY BIOGRAPHIE

VERSEIDAG

VERGANGENE BILDER

Neunzehnhundertzwanzig gründeten die Textilfabrikanten Hermann Lange und Josef Esters die „Vereinigte Seidenwebereien AG” (VerSeidAG), ein Zusammenschluss mehrerer Textilunternehmen aus dem Rheinland und Thüringen. Die VerSeidAG entwickelte sich zum größten Hersteller von Seide und Krawattenstoffen. Die Gründer beauftragten den Bauhausarchitekten und Direktor Mies van der Rohe mit dem Bau der Fabrik. Als Sammler und Kunstliebhaber hatte Lange den Architekten, wie er Mitglied des Deutschen Werkbundes, vielleicht neunzehnhundertsiebenundzwanzig in Berlin kennengelernt. Die zwei Herren Lange und Esters planten mit ihm auch ihre Privatvillen und vermittelten ihm Aufträge für weitere Privathäuser.

Neunzehnhunderteinunddreißig baute Mies van der Rohe das „HE-Gebäude” mit der Färberei, Produktionsstätte von Herrenfutterstoffen (abgekürzt „HE”) und Krawatten. Es blieb das einzige Produktionsgebäude, das er selbst plante und baute. Der Entwurf für die Hauptverwaltung konnte wegen des Kriegsausbruchs nicht mehr ausgeführt werden. Die Planung weiterer Gebäude hatte Mies van der Rohe schon neunzehnhundertvierunddreißig seinem Schüler Erich Holthoff übergeben, der auch Werksarchitekt war.

Als eine den Zeitgeist tragende Fabrik, als ein zur Kunstform überhöhter Zweckbau mit formschöner fortschrittlicher Architektur, zeichneten den Komplex vom Bauhaus bestimmte Elemente aus. In den schlichten und lichten Räumen arbeiteten auf einer Fläche von einhundertzehn Hektar mehr als dreitausend Menschen. Raumhohe Fenster lösten die Wandflächen auf. Lichtbänder aus Glas gaben rundherum Helligkeit zum Arbeiten in dem feinen niedrigen Bau der Scheddachhallen der Färberei mit der eleganten gezackten Silhouette. Das „weniger ist mehr” bestimmte auch das Konzept der offenen Grundrisse, das allerdings im Laufe späterer Nutzung durch Einbauten verschwand. Äußerlich bestimmte ein Wechsel von Backstein- und weißen Kuben das Gelände. Die Fassaden waren durch den Wechsel von Glas und einheitlichen Wandflächen sowie durch Fallrohre gegliedert.

Nach dem zweiten Weltkrieg wurden nur noch Teile genutzt, allerdings artfremd, in den siebziger Jahren zum Beispiel als Büros. Der Rest der Gebäude verfiel.

Neunzehnhundertneunundneunzig erreichte Wolf-Reinhard Leendertz, daß das Gebäudeensemble unter Denkmalschutz gestellt wurde. Damit konnten Mittel für den Rückbau beantragt und bewilligt werden. Zweitausenddreizehn kaufte er das VerSeidAG Gelände, heute „Mies van der Rohe Business Park”.

Die Umwandlung und gleichzeitige Rückführung von Gebäuden und Gelände, die Wiederherstellung nach den Regeln des Bauhauses, ist heute, zweitausendundzwanzig, nicht abgeschlossen, aber zahlreiche Firmen sind schon untergebracht und aktiv.