Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Altamarea Ediciones

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Spanisch

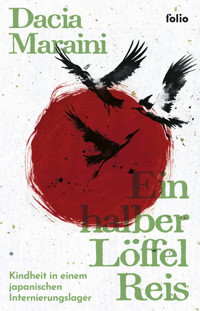

Corre el año 1943. Dacia es solo una niña de seis años y vive con su familia en Japón, país aliado del régimen de Mussolini durante la Segunda Guerra Mundial. Fosco, el padre, es profesor en la Universidad de Kioto y, junto con su esposa Topazia y sus hijos, están bien integrados en la sociedad nipona. Son los últimos compases de una guerra que ha conmocionado al mundo; todos sueñan con la paz y sienten que el fin del conflicto está cerca. Pero la vida de Dacia cambia drásticamente cuando Fosco y Topazia se niegan a jurar lealtad a la República de Salò y a lo que queda del régimen fascista italiano y la familia Maraini es conducida a un campo de concentración para «traidores a la patria». De repente, la vida cotidiana se convierte en penuria, hambre, enfermedad y espera, y la lucha por sobrevivir se impone como la única prioridad. Vida mía es una historia sacada del cajón de los recuerdos de una niña destinada a convertirse en una de las más aclamadas escritoras de la literatura italiana contemporánea; es el relato de unos años terribles y dolorosos, pero también un testimonio de la fuerza de la esperanza, el coraje y la lealtad de toda una familia enfrentada a los más agraces avatares del destino. Dacia Maraini retrocede en el tiempo llevando de la mano al lector para relatar el horror del campo de concentración, logrando tejer una evocación vívida y conmovedora de la inocencia infantil y un alegato sobre la necesidad de la memoria histórica. «Un libro escrito desde una sencillez ejemplar. Maraini se adentra en la época más dura de su existencia con pudor y a la vez con valentía». La Repubblica

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 199

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Vida mía que tan maltrecha me has dejado,

que me has atormentado,

que me has golpeado con fuerza,

que querrías irte

sin decir adiós, un pie delante

y otro detrás, vida mía

que bailas y cantas

sobre las ruinas del pasado…

Pero antes de irte

déjate comprender,

déjate concebir,

déjate abrazar,

déjate contar.

Agradecimientos

Tengo que dar las gracias a mi madre, a mi padre y a mi hermana Toni, que escribieron sobre Japón y el campo de concentración, sin duda mejor que yo. Me ha resultado muy difícil abordar este doloroso tema. Lo he mencionado en mis libros, pero nunca me he detenido a contar mis días de encierro y cómo marcaron mi vida. Ahora siento que debo hacerlo, venciendo una reticencia interior, una timidez que sé que comparto con muchos otros exprisioneros.

Por un lado, nos gustaría olvidar lo que es imposible olvidar, sobre todo cuando sentimos que circula y se extiende un sentimiento de irritación y hastío hacia la memoria, un sentimiento que nos resulta ofensivo y humillante.

Es mejor callar y encerrar las espantosas experiencias del campo en un rinconcito del corazón, eso es lo que nos sugiere el instinto de conservación. Pero otra voz, menos persuasiva y más insistente, en cambio nos insta a hablar. A decir, a recordar, a dar testimonio.

Sin duda, mi madre y mi padre tenían una visión de adultos conscientes cuando decidieron no firmar la adhesión a la República de Saló. Yo solo puedo contar cómo viví aquella difícil experiencia, siempre en equilibrio entre la vida y la muerte, y cómo influyó en mi forma de pensar y de actuar.

Mi madre escribió sobre ello en directo, y redactó un diario durante el primer año de detención. Un cuaderno desgastado que se había llevado de Kioto y en el que escribió mientras le duró el muñón de lápiz que utilizaba y hasta que se le acabó el cuaderno. Luego, al quedarse sin lápiz y sin papel, dejó de escribir. Pero también, como ella misma cuenta en el cuaderno, porque: «Debilidad, hambre, mareos, los nervios destrozados, veo manchitas negras delante de los ojos, incluso coser o escribir, humildes pasatiempos, se vuelven difíciles».

Mi padre habló de ello en varios libros, entre ellos Ore giapponesi y Case, amori, universi, en los que a menudo se refiere al cuadernito de mi madre.

Mi hermana Toni creó un libro conmovedor, Ricordi d’arte e prigionia di Topazia Alliata, publicado por la editorial Sellerio, que recoge el texto del famoso cuaderno japonés, además de una larga entrevista que le hizo a Topazia cuando aún vivía, más de cincuenta años después de la guerra. También añadió algunas profundas reflexiones sobre el periodo histórico y sobre nuestra experiencia común del encarcelamiento. Toni es la historiadora de la familia y me referiré a ella porque siempre es precisa, puntual, sincera e históricamente informada.

I

Todo comienza una mañana en la que estoy sentada en el regazo de mi madre en un coche silencioso y veo, más allá de las ventanillas empañadas, las farolas que pasan. Una luz, una oscuridad, una luz, una oscuridad. Era el mundo que estaba tomando forma ante mis ojos atónitos y tenía una cadencia tranquila y poderosa. Mientras me abandonaba, un poco inquieta, a aquella alternancia de luces y sombras, olía el perfume que llevaba mi madre: lirio de los valles y un jabón japonés que olía a menta. Era el calor de un cuerpo amigo mientras mis ojos enmarcaban un mundo que yo pensaba que siempre sería así: una rápida transición entre la luz y la sombra. Poco después aprendería, demasiado pronto, que la sombra podía prevalecer sobre la luz y mantenerme prisionera en una insistente oscuridad.

Solo al cabo de muchos años conseguí conectar los distintos momentos de aquel día, gracias a los relatos de mis padres. Vivíamos en Japón. Yo estaba a punto de cumplir siete años. Estábamos felizmente integrados en el complicado tejido conectivo que era la cultura japonesa. Yo hablaba perfectamente el dialecto de Kioto, mi padre daba clases en la universidad japonesa, mi madre participaba en reuniones populares de estudiantes contra la guerra. El sueño era la paz. Se pensaba que la guerra acabaría pronto y que volveríamos a Italia.

Mi padre estaba ansioso por volver a ver a su madre, la indomable Yoi, después de años de lejanía y de intercambio de cartas cariñosas y preocupadas. Mi madre soñaba con abrazar a su padre, el abuelo Enrico. No sabía que la guerra duraría aún dos largos años y que lo peor estaba por llegar para Japón, para los pobres habitantes de Nagasaki e Hiroshima, para la pequeña familia Maraini compuesta por un padre, Fosco, una madre, Topazia, y tres niñas, Dacia, nacida en Florencia, Yuki y Toni, nacidas con dos años de diferencia en tierra extranjera.

Toni, es decir, Antonella, debería haberse llamado Kiku (crisantemo), pero las autoridades italianas en Japón se negaron a registrar con un nombre extranjero a una niña italiana, a pesar de que había nacido en Tokio. Yuki, que también por voluntad del Gobierno italiano fue registrada como Luisa, para nosotros fue siempre la pequeña Nieve, nacida en la blanca Sapporo, en la fría región de Hokkaido. Nadie podía prever entonces que aquella niña rubia y dulce de ojos un poco tristes moriría pronto a causa una enfermedad ósea.

Pocos días después del 8 de septiembre del 43, las autoridades japonesas llamaron a mis padres. Un viaje en taxi, la expectativa de un sermón político por parte de las autoridades. Y en lugar de eso, mientras yo permanecía en manos de una empleada de pelo blanco y delantal negro, Fosco y Topazia fueron encerrados en dos despachos diferentes e interrogados sobre sus elecciones respecto al pacto que Japón acababa de estrechar con la Alemania nazi y la Italia fascista. Los que elegían estar del lado de la República de Saló tenían que jurar lealtad al Gobierno nazi-fascista. Se les exigía que decidieran inmediatamente de qué lado estaban. Si no firmaban y juraban lealtad, su destino sería un campo de concentración para traidores a su patria. Ambos, fieles a sus ideas, decidieron no firmar sin ni siquiera consultarse.

Mi madre me repitió muchas veces en los años siguientes que lo habían decidido por separado. Quería que supiéramos que la suya no era una decisión tomada a remolque de su marido, sino de forma independiente. No fue una elección política, ninguno de los dos tenía el carné de ningún partido. Pero una cosa les unía: el rechazo al racismo.

De un antropólogo es lo que se puede esperar; de una muchacha siciliana, hija de un duque, crecida en Bagheria, quizá menos. Pero bastaba conocer un poco al abuelo Enrico Alliata para saber de dónde venían las ideas libertarias de una muchachita rubia enamorada de la vida y de la verdad. El abuelo Enrico era un aristócrata al que la aristocracia le importaba un bledo, que trabajaba en los viñedos con sus campesinos, que leía libros de filosofía e historia y estaba muy preocupado por lo que estaba ocurriendo en aquellos años treinta porque había leído a Tolstói, a Tácito y a Platón, porque conocía a Krishnamurti y sus ideas sobre la paz y sobre la libertad intelectual. En resumen, un hombre con una conciencia inquieta, que tenía ideas claras sobre el comportamiento democrático, aunque no se identificara con una ideología concreta.

Los educadísimos policías japoneses, ante las respuestas negativas de mis padres, se volvieron inmediatamente maleducados y despectivos: ellos sí que estaban impregnados de ideologías nacionalistas, con una visión conservadora y autoritaria del Estado. Fueron especialmente groseros con mi madre: esperaban lágrimas de arrepentimiento, declaraciones de amor maternal, una humilde súplica de clemencia para ella y sus hijas. En lugar de eso, se encontraron una mujer orgullosa, decidida, que hizo valer su libertad de pensamiento. Un pensamiento que no era terrorista, sino decididamente alineado con la resistencia contra la prepotencia política y social, contra el desprecio a las ideas y a los derechos de los ciudadanos.

—¿Es usted consciente de que nos veremos obligados a encerrarles en un campo de concentración como traidores a su país?

Mi madre asentía, aunque la asaltaban algunas dudas.

—¿Y qué quiere hacer con las niñas? —insistió el policía.

—¿Podría garantizarles el regreso a Italia con sus abuelos?

—De ninguna manera.

—¿Podría entonces entregarlas al Consulado suizo, donde tengo amigos que se harían cargo de ellas?

—Estamos en guerra, señora, como mucho podemos encerrarlas en un orfanato japonés.

—No, entonces prefiero que se queden con nosotros.

Mi madre era una mujer de hierro y, mientras pudo, defendió sus derechos. Frente a la insensibilidad de aquellos policías, eligió la unidad familiar. Y acertó. El orfanato donde nos habrían encerrado fue bombardeado y todos los niños murieron. Esto lo supimos después de la guerra, naturalmente. Nosotras, las niñas, permanecimos en el campo, nos arriesgamos a morir, pero al final sobrevivimos, y se lo debemos a la intuición y determinación de una joven siciliana enamorada de la libertad. Queda el dolor por los muchos niños inocentes que murieron bajo las bombas. Pero la guerra es feroz, y en nuestra época histórica golpea más fuerte a los civiles que a los militares.

II

Fuimos prisioneros en casa durante tres largas semanas. No podíamos salir. Había un agente de policía haciendo guardia delante de la puerta principal. La dulce Miki Uriu, nuestra niñera, era la única que tenía permiso para salir a la calle a comprar comida, volver y encerrarse en casa con nosotros. La policía la miraba mal porque no había adoptado la actitud despectiva que se debía tener hacia los traidores. Pero ella nos conocía, sabía que no traicionábamos nada, solo rechazábamos un régimen autoritario y antiliberal que nunca nos había gustado, sobre todo por su racismo ignorante y violento. Okachan, como la llamábamos, la madrecita, nos quería y nos cuidaba con alegría, intentando distraernos durante aquel primer encarcelamiento en casa.

Unas palabras sobre Miki, nuestra sonriente y generosa segunda madre, que nos acompañó hasta el último día que permanecimos en Japón, que en los años sesenta se gastó todos sus ahorros para venir visitarnos a Italia, que nos contaba los más bellos cuentos de hadas de la tradición japonesa, que violó la prohibición y vino al campo de Tempaku, donde fue maltratada por los guardias, que le confiscaron el furoshiki (fardo) de comida que llevaba antes de mandarla de vuelta a empujones.

¡Cuántos cuentos de hadas, cuántas canciones populares, cuántas nanas, cuántas canciones infantiles nos enseñó en su japonés cantarín! «Haru ga kita, haru ga kita, doku mo kita». Ha llegado la primavera, ha llegado la primavera, ha llegado la primavera en todas partes… era una canción que nos repetía a menudo. Todavía resuena en mis oídos. No hay nada como la música para fijar los recuerdos en el cerebro, como un alfiler que sostiene el peso ligero e inestable del pasado. Sin embargo, ese alfiler a veces aguanta mejor que un clavo.

Cuando canto Haru ga kita, recuerdo inmediatamente la sonrisa de Miki con sus dientes de conejo, un poco prominentes, sus ojos alargados y casi cerrados por aquellos párpados hinchados que ocultaban dos pupilas negras como el carbón, brillantes y llenas de afecto. Recuerdo sus tabi (unos calcetines blancos con el pulgar separado que uno se pone para calzarse los geta, zuecos de madera, un antiguo calzado japonés); aquellos robustos tabi de algodón blancos los lavaba todos los días y los colgaba en un gancho fuera de la ventana.

Okachan tenía un marido muy guapo, educado y sonriente al que llamábamos Ogigi. No se parecía en nada a los malhumorados y mandones japoneses, y cuando venía a recoger a su mujer jugaba con nosotras, poniéndose en el suelo a cuatro patas para hacer de caballo o de burro. El hombre fue enviado como soldado a patrullar Hiroshima, y estaba allí cuando estalló la bomba atómica. Pero salió con vida, porque el viento y las llamas lo arrojaron a una ciénaga.

Su relato: «Estaba comiendo un poco de arroz y tsukemono cuando me cegó una luz deslumbrante que me atravesó los ojos… Inmediatamente después, oí un estruendo: el cuenco que sostenía en la mano voló y se rompió en mil pedazos, y al levantar la vista, asombrado, sentí que también a mí me levantaba una fuerza sin precedentes, como si una cuerda tirara de mí hacia arriba, mi ropa se había hinchado y de pronto empezó a arder. Estaba volando. Entonces perdí el sentido. Desperté flotando en una especie de estanque. Aquella agua fangosa que apagó las llamas de mi cuerpo me salvó la vida». Pero cuando regresó a casa estaba lleno de heridas y después de casi dos años de sufrimiento murió por haber estado expuesto a la radiación.

Recuerdo la esbelta espalda y las pequeñas manos de Okachan mientras remendaba sus tabi. También en la cocina, su cuerpo ágil, aunque entorpecido por un largo kimono, se movía con delicada rapidez. Sabía cocer el arroz sin siquiera mirarlo; sabía cómo cortar los tsukemono (verduras marinadas en alcohol de arroz) con una sabiduría arcaica; sabía freír el pescado para que quedara crujiente por fuera y blando por dentro, como le gustaba a mi padre; sabía preparar rápidamente omochi, que eran pequeños cuadraditos de pasta de arroz duros, rígidos y secos que se volvían blandos e hinchados al hornearlos y se comían untados en shoyu (soja) sazonada con azúcar. En resumen, era nuestra querida segunda madre y nunca la olvidamos, como ella nunca nos olvidó a nosotros.

El primer día de nuestro encierro en casa, observaba a mi madre mientras preparaba las tres maletas que podíamos llevarnos. Sus manos se movían con rapidez y practicidad palpando las telas, pero me daba cuenta de que hacía pausas como preguntándose: ¿adónde nos llevarán?, ¿a qué parte de Japón?, ¿hará frío o calor?

Sabiendo lo mucho que le importaban los olores, yo le llevé unas hojas de hierba limón y le dije: «Huélelas, mamá, que te consolarán». Heredé esa nariz capaz de captar los olores más sutiles. Igual que la nariz de la que hablaba Gógol, que caminaba solo por las orillas del Neva, por las aceras de San Petersburgo. Y era tan autónoma esa nariz que molestaba a su dueño, como bien sabía el mayor Kovalev.

—Huele, ma —la animé. Y ella olfateó y me dio las gracias, pero pude ver que no iba a ser suficiente para eliminar esa arruga de preocupación que le partía la frente por la mitad como un golpe de sable.

La llamaba «mamá», como ella llamaba a su madre, en español. En realidad, la abuela Sonia era chilena y, aunque llevaba más de seis décadas viviendo en Italia, seguía hablando un extraño italiano, una especie de «itañol», y seguía diciendo perro en lugar de cane, y niño en lugar de bambino, y decía comida en lugar de pasto.

La voz de la abuela Sonia era potente y dulce; podría haber actuado tranquilamente en un escenario, como de hecho habría querido. Había estudiado canto en la escuela de La Scala, era guapa, esbelta, con dos grandes e intensos ojos, y se movía con gracia felina. Era una actriz nata y con esa voz habría quedado perfecta en el escenario cantando el papel de Violetta Valéry o de Norma, la sacerdotisa druida. Pero entonces se consideraba una perversión enviar a una joven de familia respetable a cantar en el teatro. Sobre las tablas de madera, entre cortinajes y perspectivas pintadas, solo podían moverse las prostitutas. Tanto era así que la Iglesia las hacía enterrar fuera del suelo consagrado, extramuros de la ciudad, por considerarlas promiscuas y, por tanto, heréticas y peligrosas.

A la bella Sonia solo se le había permitido cantar en algunas fiestas benéficas. Esto le produjo una frustración que nunca consiguió superar. Le montaba escenas a su marido, pataleaba y les gritaba a todos por todo.

«A duchissa fa l’uopera»,1 decía la vieja niñera Carmelina, que siempre se quedaba en casa como si fuera un pariente, como ocurría en aquella época. La abuela Sonia nunca volvió a Chile, mantenía contacto con su hermana Olivia, que se había casado con un barón inglés y vivía en la campiña de los alrededores de Londres. Esta hermana, con su vida sencilla de ama de casa satisfecha, murió de manera extraña: su marido, a los setenta años, se suicidó abriendo el gas sin pensar que el gas mortal del piso de abajo habría subido rápidamente al piso de arriba, donde descansaba su esposa, que murió sin saberlo, asesinada sin querer por su marido.

Topazia no estaba muy unida a esta madre volcánica y extrovertida que no sabía controlar sus estados de ánimo y que con sus hijas pasaba de la ternura a la dureza o del estímulo a la burla sin razón aparente.

Mi madre, en cambio, tenía una relación feliz y profunda con su padre, el abuelo Enrico, que era un hombre original y extravagante para su época. Quizá su modelo más querido fue Lev Tolstói, cuyas novelas conocía bien, del que adoraba la concreta sobriedad, el cristianismo humanitario y afectuoso hacia las personas y los animales. Enrico se negaba a comer carne de animales sacrificados, y escribió un libro de recetas vegetarianas que fue publicado por Flaccovio y que aún se reedita en Sicilia. En su amor por los animales había también un profundo conocimiento de los discursos de Buda. Como él, Topazia amaba la naturaleza y los animales, era paciente y tolerante, odiaba las rabietas de su madre y nunca cantaba a pesar de tener una hermosa voz, culpando a mi abuela Sonia de la frustración por la que hacía pagar a su familia.

Quién sabe de dónde habría sacado la niña Dacia la idea de que un olor fresco y amable podía aliviar un dolor tan atroz como el encarcelamiento en una tierra extranjera bajo la grave acusación de traición. ¿Fue una idea que me vino de la literatura japonesa? Aunque aún no leía a los clásicos, sabía, sin embargo, que la cultura japonesa se basa mucho en la relación del ser humano con la naturaleza. Basta pensar en las casas japonesas, que están hechas de madera y papel, siempre tienen un porche circular que rodea las paredes como un cinturón, y en ese cinturón de madera pulida tienen lugar las ceremonias más importantes. En ese porche uno se sienta a contemplar la salida del sol o su puesta, se inventan poemas a la luna, se prepara el delicado té verde, se cantan antiguas canciones dedicadas a los muertos.

Para nosotras, las niñas, los muertos no eran fantasmas que aparecían en las noches de insomnio para infundir miedo, sino presencias cotidianas que frecuentaban el hogar, daban buenos consejos a los vivos y protegían a los débiles. Desde hace siglos, todos los hogares japoneses tienen en un rinconcito un pequeño altar con arroz fresco, pescado seco, algas marinadas, tsukemono y pasteles de pasta de arroz rellenos de crema de soja para los queridos antepasados muertos que cuidan el destino del país y la familia. Honran a las antiguas deidades de la religión sintoísta, guiadas por una diosa muy importante llamada Amaterasu. Resulta extraño que un Japón decididamente misógino, tal y como lo conocemos hoy, tenga como referente a una diosa del sol. Pero, como ocurrió también en nuestra tierra, las religiones antiguas estaban ligadas a la sacralidad de la vida y las mujeres, como ejecutoras de la descendencia, eran consideradas las primeras potencias celestiales reconocidas. Después, con la llegada del budismo y, sobre todo, del confucionismo, el poder de decisión pasó de la maternidad a la paternidad.

En Europa, solo Proust ha sabido abrir el baúl de los recuerdos a través de un aroma que, naturalmente, era también un sabor. Nosotras, las pequeñas hermanas japonesas, conocíamos muchas palabras para distinguir los olores asociados a las flores, las plantas y las hojas de té. Sabíamos de memoria algunos haikus basados en una relación sensual y poética con los árboles, las estrellas, las flores, la luna. Esas composiciones cortas, con su tiempo contraído y suspendido, llevan a pensar en dibujos delicados y misteriosos en los que una hoja que cae, o un trocito de luna, o una rana que chapotea en un estanque cuentan la arcana historia de la vida con más intensidad que una narración larga y cargada de palabras.

También recuerdo la importancia mitológica de la flor del cerezo, que se convierte en un ritual y en un canto cada año, en cada floración, llenando el país de un difuso color rosa y un sutil aroma azucarado. Más tarde descubrí, leyendo una hermosa novela japonesa, que la flor del cerezo, que expresa el nacimiento primaveral y la muerte temprana, representaba en la iconografía nacional al kamikaze. Jóvenes como las flores de la primavera iban alegres a la muerte y caían como los pétalos de la flor mágica rosada en la plenitud de su floración. En muchas fotos vemos a los jóvenes que iban a suicidarse por su patria con estilizadas flores de cerezo pintadas en el pequeño avión que los llevaría a estrellarse contra el enemigo.

Sin embargo, la muerte, en nuestras mentes infantiles, no era tan dramática como lo es en Occidente. Todo el mundo en Japón sabe que, tras ese pequeño incidente nefasto que es el final de la vida, comienza inmediatamente otra, a través de ese milagro que llamamos metempsicosis. O sea, que la muerte nunca es algo definitivo, sino una etapa, un paso de una vida a otra.

Este mito, como tantas otras costumbres tradicionales, pertenece a un mundo que está desapareciendo, a pesar de la tenacidad por mantener las antiguas tradiciones. Los McDonald’s, los edificios de hormigón y cristal y las calles llenas de coches ya han sustituido en gran medida a ese mundo delicado y ceremonioso de olores y sabores exquisitos que se conservan con amor. Recuerdo un curioso episodio relatado por el maravilloso escritor Tanizaki, que transcurre en siglos lejanos: un hombre enamorado lleva de madrugada una caja lacada en rojo y oro, para vaciarla, con las heces y la orina de su amante en el interior.

A mitad de camino, no puede evitar abrir la caja y olisquear, entrecerrando los ojos, los olores que salen de ella. Y no son olores desagradables, como podríamos imaginar al pensar en el contenido de esa especie de orinal con tapa, sino que lo que llega a las fosas nasales del amante es un delicioso y profundo aroma del cuerpo de ella, algo absolutamente valioso y adorable. Tanizaki es uno de los escritores de la rica y centelleante narrativa japonesa que siempre me ha atraído emocionalmente. Un autor atento a los detalles, profundo en sus análisis psicológicos, dulcemente atraído por las contradicciones más desvergonzadas del alma humana, que, sin embargo, no condena con una mirada moralista, sino que observa con la afectuosa indulgencia de un verdadero amigo de los sentidos, con todos sus defectos y sus secretas incoherencias.

III

«Un día, hacia finales de octubre —escribe mi padre—, a las ocho de la mañana, se oyó el sonido musculoso de unos pasos en el vestíbulo de la casa: era el señor Iwami, jefe adjunto de la sección extranjera de la Prefectura de Kioto, acompañado por seis o siete hombres con uniformes de aspecto poco cooperativo».

Iwami y sus acompañantes se sentaron en el salón y se mostraron amables y educados. «¿Le gusta Brahms?», le pregunta el policía a Fosco. Él responde que claro, que conoce y le encanta Brahms. Pero lo dice un poco desconcertado. ¿Para qué han venido estos policías a su casa? ¿Y por qué hablan de música? «Seguro que conoce usted a Beethoven, ¿conoce la Sexta Sinfonía?», prosigue el subcomisario con tono seráfico. Mi padre responde del mismo modo, pero está desconcertado, no entiende qué significa ese despliegue musical. ¿Han venido siete hombres, ataviados con sus relucientes uniformes, para hablar de Beethoven y Brahms?