Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

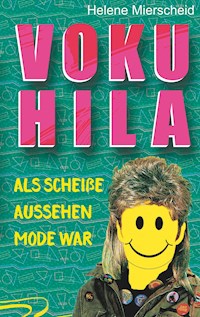

»Petting statt Pershing« war das Motto der 80er, statt zu twittern heftete man sich Buttons an. Damals trug man Clogs und Schulterpolster, nähte Bordüren an die Jeans, versuchte sich an der Farah-Fawcett-Lockenmähne und anderen modischen Auswüchsen. Für eine Frau ziemlich groß geraten, hatte Helene Mierscheid ernsthafte Bedenken, ob sie wohl jemals einen Mann finden würde - in ihrer Heimat, dem Odenwald, wohl eher nicht. Politisch war man gegen den Krieg und für »ein bisschen Frieden«, trug aber gerne Militärparkas - und solcher Widersprüche gab es mehr. Vom ersten Cluburlaub mit Neckermann und dem Elend der Zahnspange bis zum Ende eines Feindbildes (Franz Josef Strauß stirbt): Helene Mierscheids Erinnerungen an ihre Jugend in der Provinz sind eine Zeitreise von hohem Unterhaltungswert.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 300

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

»Petting statt Pershing« war das Motto der 80er, statt zu twittern heftete man sich Buttons an. Damals trug man Clogs und Schulterpolster, nähte Bordüren an die Jeans, versuchte sich an der Farah-Fawcett-Lockenmähne und anderen modischen Auswüchsen. Für eine Frau ziemlich groß geraten, hatte Helene Mierscheid ernsthafte Bedenken, ob sie wohl jemals einen Mann finden würde — in ihrer Heimat, dem Odenwald, wohl eher nicht. Politisch war man gegen den Krieg und für »ein bisschen Frieden«, trug aber gerne Militärparkas — und solcher Widersprüche gab es mehr. Vom ersten Cluburlaub mit Neckermann und dem Elend der Zahnspange bis zum Ende eines Feindbildes (Franz Josef Strauß stirbt): Helene Mierscheids Erinnerungen an ihre Jugend in der Provinz sind eine Zeitreise von hohem Unterhaltungswert.

Helene Mierscheid, alias Barbara Friedl-Stocks, arbeitete nach dem Studium zehn Jahre lang als Assistentin von Bundestagsabgeordneten, bevor sie sich dem Kabarett zuwandte. Als »Lebensberaterin Helene Mierscheid« tourt sie durch Deutschland. Darüber hinaus verfasst sie als Ghostwriterin Bühnen- und Buchtexte für verschiedene Comedians und Kabarettisten und schreibt Kinderbücher.

Inhalt

Prolog

Landeier auf großer Fahrt

Kommunikation in Zeiten des sprechenden Knochens

Auf dem hohen Ross oder Hochmut kommt vor dem Knall

Aufklärung für die Massen

Ene, mene, muh und nass bist du

Rundhose oder Was nicht passt wird passend gemacht

Die RAF im Odenwald

Von Wald-Michelbach in den Londoner Untergrund

1980! Es geht ums Durchbeißen

Auf der Suche nach Anschluss

Per Anhalter durch den Odenwald

Staatsbürger in Uniform

Der Garten Eden oder Viel Rauch um nichts

Modische Eskapaden in Heidelberg

Schluss mit Kneifen — wir werden gepfändet

Ein Hund ohne Nüsse

Vokuhila — ein Schicksalsschlag

Popper überfährt man mit dem Chopper

Eine Reporterin wird rasend

Trampen als Lebensstil

Ein Mann, ein Brot und eine Jeanshose

Baden sehen und baden gehen

Elba sehen und dann?

Aus die Maus

Startbahn West

Stadtluft macht frei

Die scheue WG

Vanilletee oder ich werde fast autonom

Als Terroristin im Irak

Das Seminar strickt und die Männer werden Softies

Eine Frau bekennt Farbe

Das wahre Studentenleben

Noch mehr Sex

Drugs!

Trampen als Notwendigkeit

In den Fängen von Maggie Thatcher

Der Computer kommt

Das Feindbild stirbt und Graf Lambsdorff sagt meinen Pantoffeln die Wahrheit

Der Osten lebt

Bon voyage, Madame Butterfly!

Danksagung

Für Andrea — die Beste Für Ulrike — für immer Für meine Familie Und natürlich ist das Buch auch dem armen Viecherl gewidmet.

Prolog

In den 80er-Jahren hatten wir sehr viel Sex. Das lag vor allem daran, dass unsere Klamotten so hässlich waren, dass wir sie gar nicht schnell genug ausziehen konnten. Wir sind zwischen 1955 und 1965 geboren. Wir haben die Mondlandung live erlebt, vor dem Schwarzweißfernseher der Nachbarn. Als ich 1963 geboren wurde, ging bald darauf das ZDF auf Sendung und John F. Kennedy wurde erschossen. Was für ein Anfang! Der Beginn der drögen Volksmusiksendungen für alle und das Ende einer großen Hoffnung.

Die 60er-Jahre waren politisch, die 70er bekifft. Man sagt, wer die 70er erinnert hat sie nicht erlebt. Dafür herrschte bei uns Bombenstimmung. Dennoch waren wir die Generation »uncool« und lebten den Widerspruch. Wir trugen Militärparkas und waren gleichzeitig gegen den Krieg. Wir liebten die großen, alten Schlitten, fuhren aber Golf. Wir waren gegen Helmut Kohl, aber auch gegen Helmut Schmidt. Helmut Kohl nannten wir »Birne« — für ihn waren wir Fallobst. Das verband ihn mit Helmut Schmidt, der nannte uns den »Druck der Straße«. Wir waren für Willy Brandt, aber gegen die SPD.

Wir wollten ein bisschen Frieden. Dabei hätten wir es gerne gehabt, dass NATO und Warschauer Pakt so freundlich gewesen wären, ihre Atomsprengköpfe nicht auf unsere Häupter zu richten. Taten sie aber. Was blieb da noch anderes übrig, als aus diesem Leben das Beste zu machen? Kurz, wie es wahrscheinlich sein würde?

Ihr nennt es Hedonismus, ich nenne es Verzweiflung. Wir hatten die langweiligsten Partys aller Zeiten. Wir haben darüber diskutiert, wie man sich am besten nach einem Atomschlag umbringt. Dann sind wir miteinander ins Bett gegangen und wussten noch nicht, dass sich das als die effektivste Art herausstellen sollte. Wir hatten das Waldsterben und wir hatten Tschernobyl. Wir hatten Maggie Thatcher und Ronald Reagan.

Und nun zu mir: Man sagt, es gibt vier Diskriminierungsstufen: weiblich, katholisch, Arbeiterkind und vom Land. Jetzt kennen Sie mich — Helene Mierscheid. Da, wo ich herkomme, waren wir nicht die »Generation Golf«, wir waren höchstens die »Generation Minigolf«! Ich hatte drei Schwestern, eine tüttelige Oma, eine resignierte Mutter und einen schweigsamen Vater.

Meine größte Angst war, dass ich sterben könnte, bevor ich einen Mann kennengelernt hätte. Ich wuchs im Odenwald auf — da war das schwierig. Ich war ungewöhnlich groß und die Männer ungewöhnlich klein. Für die war Minigolf richtiges Golf.

Ich musste also weg.

Landeier auf großer Fahrt

Wer die 80er verstehen will, kann ruhig schon mit den 70ern anfangen. Wir beginnen hier mit dem Jahr 1979. Eine große westdeutsche Versandhausfirma, die es heutzutage nicht mehr gibt, brachte ihren ersten Katalog »Club 28«-Reisen heraus. Das waren Reisen nur für Jugendliche und junge Erwachsene. »Trau keinem über 30« war für die kein Streit-, sondern gar kein Thema, weil sie ohnehin niemanden über 30 mitgenommen hätten. Das Antidiskriminierungsgesetz gab es noch nicht. Meine ältere Schwester Gabi und ich hatten mit der Altersschranke auch kein Problem — sie war knapp 18 und ich 16. Reiseziel war Djerba, Tunesien.

Die 70er und frühen 80er waren RAF-Zeit. Überall in der Bundesrepublik und West-Berlin standen Polizei- und Militärpatrouillen herum. Überall hingen Fahndungsplakate.

Meine Schwester Gabi machte damals eine Friseurlehre und ich war Oberschülerin und arbeitete nebenbei als Freie Mitarbeiterin für die Lokalzeitung — beide verdienten wir also sehr mühsam unser Geld. Friseure bekamen fast nichts während der Ausbildung und mussten daher praktisch von den Trinkgeldern leben, und für die meisten änderte sich das auch nach der Lehre nicht wesentlich. Ich schrieb zwar für die Zeitung, bekam pro veröffentlichter Zeile aber nur 10 Pfennig und niemals Trinkgeld. Leider wollte mich noch nicht einmal jemand bestechen, dafür war die „Odenwälder Zeitung“ einfach zu unbedeutend. Damit wir uns die Reise überhaupt leisten konnten, halfen unsere Eltern finanziell etwas aus — die Aussicht, uns beide für vierzehn Tage von der Backe zu haben, muss ihnen wohl unwiderstehlich vorgekommen sein.

»Where do you think you are going?«, herrschte uns einer an — es war der mit der größten Knarre und von daher wohl der Chef.

»Tunesia«, antwortete ich, weil man im Angesicht von geladenen Maschinenpistolen nicht lügen sollte.

»Tunesien« war damals keine gute Ansage, weil dort angeblich Terroristen ausgebildet wurden. Flugs wurden die Maschinenpistolen durchgeladen. Wir schluckten. Dann mussten wir alle aussteigen und die Koffer wurden durchsucht. Zu meiner grenzenlosen Peinlichkeit kam dabei mein Lieblingskuscheltier ans Tageslicht. Die GIs betrachteten es misstrauisch. Ein Sprengstoffhund schnupperte daran, um dann vergnügt mit dem Schwanz zu wedeln — anscheinend gefiel ihm das Kuscheltier auch ganz gut.

Entgegen ihrer sonstigen Gewohnheit waren meine älteren Schwestern stumm wie Fische, mein Schwager hatte sich ergeben und meine jüngere Schwester drohte sich gleich vor Angst zu übergeben — also ergriff ich kurzer - hand das Wort und erklärte den bedrohlichen Herren, dass wir mit Neckermann-Reisen, genauer mit Club 28, nach Djerba wollten. Die Soldaten hatten natürlich noch nie von Neckermann-Reisen gehört oder vom Club 28— was bescheuerte Landeier waren, erkannten sie nach einer Weile aber schon.

Die Maschinenpistolen senkten sich.

»You want to go to the airport not the military airbase, you idiots.«

Unser Englisch war wohl doch nicht so gut, wie wir gedacht hatten.

Mein Vorschlag, auf das Schild an der Autobahn nicht nur »Airbase«, sondern »Military Airbase« zu schreiben, kam inmitten des kalten Krieges und der RAF-Zeit nicht sehr gut an. Die Maschinengewehre hoben sich wieder.

»Mach jetzt keinen Scheiß«, zischte mein Schwager in spe durch zusammengebissene Zähne.

Der Flug nach Djerba dauerte nicht wie angekündigt drei, sondern bereits vier Stunden. Ich war in dieses kleinste und älteste aller Flugzeuge eigentlich auch nur eingestiegen, weil ich der Meinung war, dass es ohnehin nie abheben würde. Tunis Air ist bis heute berüchtigt. Wenn Sie Tunesien buchen und das Reisebüro sagt, dass noch nicht feststeht, mit welcher Linie Sie fliegen werden, dann ist es garantiert Tunis Air. Die Betreiber müssen tief religiöse Leute sein. Die Maschinen sehen nämlich nicht so aus, als ob sie ohne Gottes Hilfe fliegen könnten. Es war unser erster Flug. Dennoch erkannten auch wir den Unterschied zwischen den vertrauenerweckend chromblitzenden Jets der internationalen Airlines und der schmutzigen kleinen Blechbüchse von Tunis Air. Auch der Kapitän sah mit seinem Viertagebart sehr gefährlich aus. Die Stewardessen waren dagegen bildschön, servierten aber mit sardonischem Lächeln ein Hühnergericht, das verdächtig ungar aussah.

Nun war es schon späte Nacht und wir kreisten immer noch über Tunis. Tunis sieht bei Nacht aus wie ein großer Stern. Nach einer Stunde kannten wir den großen Stern allerdings schon ziemlich gut. Um uns die Zeit zu vertreiben, durften wir alle einmal das Cockpit besuchen. Viele Schalter, viele Hebel — sehr beeindruckend. Der Pilot unterhielt sich auf Französisch mit dem Tower. Er klang ungehalten.

Meine Schwester, die in der Schule kein Französisch gehabt hatte, fragte mich, was er sagte. »Er sagt: Wir haben keinen Sprit mehr und werden jetzt Djerba anfliegen, verdammte Scheiße«, übersetzte ich wörtlich.

Meine Schwester hatte einen Komplex, weil sie »nur« einen Hauptschulabschluss hatte. Sie boxte mich in die Seite.

»Ach Quatsch — du und dein Französisch.« Dann wurden wir von den bildschönen Stewardessen auf unsere Plätze gescheucht, alle schnallten sich an, und wir landeten bald darauf auf Djerba.

Auf Djerba wurden wir von unglaublicher Hitze und einem sehr blöden Reiseleiter in Empfang genommen. Wir hatten ein wunderschönes Zimmer in einer idyllischen Bungalow-Hotelanlage. Das Hotel »Medina« war keine Bettenburg. Drei große Schaben sagten auch Hallo, bevor sie in unserem Bad verschwanden — wahrscheinlich wollten sie bei der Hitze duschen. Wir packten die Koffer aus. Das heißt, ich packte meinen Koffer aus, während meine Schwester fieberhaft nach ihrem Kofferschlüssel fahndete.

Nichts. Nachdem wir alles durchsucht hatten, gab es nur noch eine Lösung: die Rezeption. Ich ging also hin und fragte mit Hilfe meines Wörterbuchs nach einem Dietrich. Der Mann hinter der Theke war erst ungläubig, dann erstaunt und dann sehr erheitert. Er lachte wie verrückt und schüttelte den Kopf. Das lag bestimmt am Ramadan. Wenn man bei der Hitze den ganzen Tag nichts essen und trinken durfte, wurde man bestimmt ein bisschen malle in der Birne. Ich fürchte heute, dass er dasselbe von mir dachte.

Unverrichteter Dinge kam ich zurück. Wir zogen uns aus. Es war ja schon sehr spät. Dann hörten wir etwas klirren und sahen unter das Bett: Und da lag der Schlüssel, genau neben zwei weiteren Schaben, die gerade Liebe machten. Er war wohl aus der Brusttasche des T-Shirts meiner Schwester gefallen — Gabi hatte ihn da hineingetan, um ihn im Hotel gleich bei der Hand zu haben. Wir beschlossen, das Privatleben der Schaben zu respektieren, und gingen schlafen.

Doch wir konnten nicht einschlafen, es war einfach alles zu aufregend gewesen. Meine Schwester schubste mich in die Seite.

»Helene, lass uns zum Strand gehen.«

Da wir abends geflogen waren, hatten wir das Wasser noch nicht richtig gesehen, sondern mehr erahnt. Wir standen auf, zogen unsere Badeanzüge an und ab ging es. Die Anlage war groß und nur schwach beleuchtet, und so dauerte es eine ganze Weile, bis wir das Rauschen des Meeres deutlicher hörten. Da war es! Großartig, dunkel und mysteriös! Hinein ins Vergnügen. Und kreisch! Wieder heraus! Wir waren in eine große Seetangkolonie gesprungen. Seetang im Dunkeln fühlt sich an wie ein Angriff von Außerirdischen.

Also zurück. Da alle Bungalows identisch aussahen, lernten wir auch gleich unsere Nachbarn kennen, die wir durch unser lautes Herumgeschleiche aus dem Schlaf schreckten. Unsere Schaben begrüßten uns freundlich von der Zimmerdecke aus. Wir zogen die Laken bis über die Ohren.

Am nächsten Tag gegen Mittag brachen wir zu einem Spaziergang auf. Es war furchtbar heiß und wir hatten weder Wasser noch Hüte dabei. Unser Reiseleiter hatte verschlafen, deshalb der späte Aufbruch. Nach zwei Stunden Marsch durch die sengende Hitze wurde mir immer elender zumute. Über uns kreisten schon die Geier. Schließlich hatte ich nur noch einen schwachen Tunnelblick. Die Geier kamen näher. Da — das Dorf! Es gab ein Café mit Ventilator! Der Himmel auf Erden! Zwei große Flaschen stilles Wasser und wir wurden wieder Menschen. Die Geier zogen enttäuscht ab.

Ich brauchte einen Hut, das stand fest. Als Sonnenschutz und damit ich etwas zum Wedeln hatte, falls die Geier zurückkehrten. Wir fanden im Dorf ein Hutgeschäft. Allerdings habe ich einen sehr großen Kopf, von dem meine Schwestern gerne behaupten, dass er für die Größe relativ wenig Inhalt hätte. Dafür sind Schwestern auf der Welt: damit wir nicht eitel werden. Keiner der Hüte wollte richtig passen — bis auf den, den der Besitzer selbst trug. Kurzerhand angelte ich ihn von seinem Kopf und setzte ihn mir auf, womit ich wahrscheinlich gegen alle Regeln der guten tunesischen Sitten verstoßen habe; aber er passte, immerhin. Wir verließen das Dorf rasch, bevor sich mein Frevel herumsprechen konnte.

Zurück ging es am Meer entlang, was so schön war, dass wir nicht merkten, wie meine Schwester sich einen so schlimmen Sonnenbrand auf den Schultern holte, dass sie den Rest des Urlaubs tief verschleiert am Strand verbringen musste und mehrfach für eine Einheimische gehalten wurde.

Am nächsten Tag fuhren wir mit Ami-Jeeps in die Steinwüste. Diesmal begleitete uns ein ortskundiger Fahrer. Doch dann hatten wir mitten in der Wüste eine Reifenpanne und kein Flickzeug dabei. Das bei mittlerweile 40 Grad im Schatten, und zwar ganz ohne Schatten. Die anderen waren längst weitergefahren. Um uns herum nur Steinwüste, so weit das Auge blickte. Schließlich beschloss unser Fahrer: Auch ein platter Reifen ist ein guter Reifen. Selbstverständlich hielt auch er den Ramadan ein. Und fuhr uns dennoch stoisch durch die glühende Schotterwüste.

Ich wollte ihn etwas fragen und tippte an seine Schulter. Da bemerkte ich, dass er tief und fest schlief und gerade dabei war, uns in einen beeindruckenden Abgrund zu chauffieren. Der Beifahrer schlief ebenfalls und verpasste so den eigenen Nahtod. Meine Schwester und ich begannen wie am Spieß zu schreien, der Fahrer riss das Steuer herum und der platte Reifen rettete uns schließlich das Leben.

Wir beschlossen, unsere zukünftigen Aktivitäten ohne den bekloppten Reiseleiter zu gestalten. Adieu Club 28 — willkommen Mohammed und Ali. Mohammed und Ali waren Kellner in unserem Hotel und halfen uns gerne bei der Freizeitplanung. Wir gingen jeden Abend mit ihnen aus und lernten so alle Clubs der Insel kennen. Hinzu kamen noch ein paar Kumpels der beiden, sodass wir jeden Abend mit einer ganzen Horde gutaussehender Typen unterwegs waren. Im ersten Club tauchte ein Schlangenbeschwörer auf. Er legte mir kommentarlos eine große Schlange um den Hals. Alle Frauen begannen hysterisch zu kreischen — nur ich nicht. Aber nur, weil ich vor Schreck keinen Ton herausbrachte. Am nächsten Morgen stellten uns Mohammed und Ali Mohammeds Schwager vor. Der vermietete Pferde und Kamele an Touristen, was ziemlich lustig aussah, denn Kamele sind sehr viel größer, als man gemeinhin denkt. Manchmal gingen sie sehr gesittet, aber manchmal rasten sie auch mit ihren hilflosen, blassen Reitern vorbei, gefolgt von einem schreienden Führer.

Da wir kein Geld hatten, erlaubte Mohammeds Schwager uns, kostenlos auf einem Pferd zu reiten, das zum Abkühlen ins Wasser gebracht wurde. Nun bin ich — vorsichtig ausgedrückt — nicht allzu sportlich veranlagt. Also setzte sich Mohammed verkehrt herum aufs Pferd: Er zog und Ali schob, bis ich schließlich ein Bein über dem Pferderücken hatte. Alle am Strand freuten sich über den Erfolg. Dann verlor ich das Gleichgewicht, klammerte mich instinktiv an Mohammed und wir beide glitten vom Pferderücken. Na gut: In Wahrheit knallten wir mit Karacho ins Wasser. Das Publikum am Strand war international. Slapstick funktioniert über alle Sprach- und Kulturgrenzen hinweg.

Die Strandgäste waren ein begeistertes Publikum. Nachdem auch der Schwager half, saßen Gabi und ich schließlich gemeinsam auf dem Pferd. Toll. Wir trabten durch das Wasser. Wunderbar! Wie im Film! Zwei jungen Mädchen auf dem Rücken eines Araberhengstes. Wie romantisch! Das Meerwasser umspülte die schlanken Fesseln des Pferdes und dann hatte das Pferd keine Lust mehr. Es setzte sich auf seine Hinterbacken und wir knallten ins Wasser. Ab da lachten schon alle begeistert, wenn wir am Strand erschienen. Und heute weiß ich: zu einem guten Auftritt gehört auch ein starker Abgang.

Am Abend: anderer Club, derselbe Schlangenbeschwörer. Wieder bekam ich die Schlange um den Hals — inzwischen hatten wir darin eine gewisse Routine, die Schlange und ich. Nächster Abend: ein ganz anderer Club am anderen Ende der Insel. Wer kam herein? Unser Schlangenbeschwörer. Die Schlange wedelte schon vor Freude mit dem Schwanz, als sie mich wiedererkannte. Ich fing an sie zu mögen, was gut war, da wir den Schlangenbeschwörer jeden Abend trafen. Egal wo wir hingingen. Ich nannte die Schlange schließlich Renate.

Inzwischen hatten sich auch Pärchen gebildet. Mohammed war hinter meiner Schwester her und Ali hinter mir. Ali war größer und sah besser aus. Ha! Die beiden sorgten im Hotel bei Tisch dafür, dass wir stets die größten Portionen erhielten. Die kamen unseren hungrigen Mägen und der schmalen Reisekasse entgegen, die beiden schmucken Jungs unseren noch unerprobten Hormonen.

Tunesier können sehr romantisch sein. Aber natürlich konnte das auf Dauer nicht gut gehen.

Am letzten Tag erwischte mich Montezumas Rache. Es begann beim Abendessen, das uns Mohammed und Ali gewohnt glutäugig servierten. Ali zwinkerte verführerisch. Unser letzter gemeinsamer Abend stand bevor und wir hatten uns schon verabredet. Zuerst Disco mit Renate, die ja unweigerlich mit ihrem Beschwörer auftauchen würde, und dann wollten wir beide den tunesischen Nachthimmel in den Dünen beobachten.

Mir war plötzlich ganz eigenartig ums Herz. Während meine Schwester mit gutem Appetit aß, brachte ich keinen Bissen runter. Sie fand Mohammed nicht so toll wie ich Ali — vielleicht lag es ja daran. Das Herz wurde mir richtig schwer und rutschte in die Hose — im wahrsten Sinne des Wortes —, und ich musste plötzlich sofort in unseren Bungalow. Sofort! Ich sprang auf und schnappte mir den Schlüssel.

»Ich muss mal!« Ich war damals zwar schlank, aber schon sehr groß, und die Tische standen eng. Verzweifelt kämpfte ich mich durch den Raum, während die Hosenbeine meiner Shorts versuchten, meine Flucht zu vereiteln, indem sie sich im Vorbeihuschen in Stuhllehnen verhedderten. Mit Müh und Not erreichte ich schließlich den Notausgang und rannte wie eine Irre zum Bungalow — begleitet von den Sirenen der Alarmanlage, die das gesamte Hotel Medina über mein Problem informierten. Ich stürmte mit so viel Schwung in unser Zimmer, dass unsere Schaben sich zu Tode erschraken und von der Decke fielen. Es war ein gnädiger Tod, denn spätestens die Gerüche, die wenige Minuten später aus dem Badezimmer drangen, hätten sie umgebracht.

Die Nacht war schrecklich. Ali blieb ungeküsst. Ich stelle mir vor, wie er mit Renate um den Hals traurig in den Dünen saß, während ich auf der Toilette flehentlich alle Gebete aufsagte, die ich je gelernt hatte.

Beim Rückflug am nächsten Morgen hatte ich den Mittelplatz und musste deshalb dauernd über einen unbekannten Mann steigen. Meine Schwester genoss den Ausblick auf die Schweizer Alpen, während der unbekannte Mann die häufige Aussicht auf mein Hinterteil genoss, nicht wissend, dass darin der Tod lauerte.

Zwei Wochen später sah ich aus wie ein gut gebräuntes Skelett. Der Herzschmerz um Ali wurde von übelsten Bauchkrämpfen untermalt. Unser Hausarzt war ratlos und probierte alles an mir aus, was die Pharmaindustrie hergab. Am Ende wollte er mich schon ins Tropeninstitut nach Hamburg überstellen, bis schließlich die Erlösung von meiner schusseligen Oma kam, in Form einer simplen Kohletablette. Ab da ging es aufwärts. Kohletabletten sind toll. Sie sind aus echter medizinischer Kohle. Man kann sie nehmen und gleichzeitig mit ihnen seinen letzten Willen auf Toilettenpapier schreiben.

Als ich vom arabischen Frühling las, dachte ich nach langer Zeit wieder an Ali. Denke ich an Ali, denke ich an Jasminduft und unvergessliche Abende in den Dünen von Djerba. Und an Durchfall.

Kommunikation in Zeiten des sprechenden Knochens

Wer erinnert sich noch an die Serie »Catweazle«? Da kommt ein Druide in das England der Jetztzeit — also in seinem Fall der 70er-Jahre — und versucht, mit den technischen Errungenschaften klarzukommen. Das Telefon beeindruckt ihn besonders und er nennt es den »sprechenden Knochen«. Ihm zur Seite steht die Kröte Kühlwalda. Es war eine großartige Serie und wir sprachen alle über den Elektriktrick von Catweazle. Gerne auch am Telefon.

Bevor wir ein eigenes Telefon hatten, empfingen wir wichtige Anrufe über unsere Nachbarin Frau Wolf. Frau Wolf war die verwitwete Gattin eines Apothekers. Wir hatten alle furchtbar großen Respekt vor ihr. Wenn sie uns in ihrer Wohnung empfing, benahmen wir uns immer wie die Engel. Da der Architekt das Haus nach ihren Wünschen gestaltet hatte, war ihre Wohnung eineinhalb Mal so groß wie die meiner Eltern im Parterre.

Ihre gute Stube war ganz düster und voller schwerer, alter Möbel. An der Decke hing ein Kronleuchter und im Hintergrund tickte eine Wanduhr majestätisch. Mein Vater hatte einen schweren Job in der Fabrik, der seine Gesundheit stark angriff, und fuhr deshalb häufiger zur Kur. Ich war damals noch Grundschülerin. Wir hatten mit ihm eine Zeit verabredet, zu der wir alle zu Frau Wolf gingen, die uns ihr Telefon großzügig zur Verfügung stellte — natürlich nur für ankommende Gespräche. Umgekehrt kostete es ja Geld, und so weit ging die Freundschaft dann auch wieder nicht. Ich bekam als Erste den Hörer und hörte meinem Vater aufmerksam zu. Er stellte mir eine Reihe von Fragen, die ich alle mit Nicken beantwortete.

Damit griff ich einer wichtigen technischen Entwicklung in geradezu prophetischer Weise vor: dem Bildschirmtelefon. Mein Vater aber hielt mich einfach für verstockt und wurde ungeduldig, da ihn das Telefonat jede Menge Geld kostete. Er rief von einer Telefonzelle aus an.

So etwas gab es natürlich auch in Wald-Michelbach, aber die war mit Graffiti beschmiert und roch immer nach Zigarettenrauch und Pipi. Da es keine Unterkünfte für Obdachlose gab, war die Telefonzelle der Treffpunkt für alle, die sozial ausgegrenzt waren oder Dreck am Stecken hatten. Telefonzellen waren Abenteuerland. Man konnte durch einen geschickten Schlag auf den Automaten das Geld zurückbekommen — immerhin 20 Pfennige. Es gab auch Telefonbücher, die immer nach unten hingen und zerfleddert waren, weil manche die Seiten spontan für Notizen verwendeten oder einfach so rausgerissen hatten. Wenn man eine bestimmte Nummer wissen wollte, suchte man also oft vergebens. Das war unser Google. »Google« heißt ja direkt übersetzt »glotzen« und das taten wir oft: Wir glotzten ziemlich dumm aus der Wäsche.

Dafür hatte der Hörer eine Patina aus dem Ohrenschmalz vieler Menschen, die nicht aus dem Odenwald stammten. Das war die einzige Form genetischen Austauschs, die es gab. Sonst heiratete man von Hof zu Hof. Der erste Sohn war der Erbe, der zweite wurde dummgeprügelt, damit er als Knecht arbeitete. Gab es Töchter, kamen die Nachbarjungs ins Spiel. Da galten Doktorspiele als Verlobungszeit. Das Ohrenschmalz der auswärtigen Gäste stärkte jedenfalls unser Immunsystem. Wir hatten keine Allergien.

Auch per Post wurde uns die Kommunikation damals nicht Leichtgemacht. Bei der Deutschen Bundespost standen die Kunden immer in langen Reihen vor dem Schalter, hinter dem sich der Beamte keine Mühe gab zu verschleiern, dass er eine Lebensstellung hatte und deshalb alle Zeit der Welt.

Immerhin das ist bis heute annähernd gleichgeblieben, mit dem Unterschied, dass der Beamte uns früher missbilligend durch eine schusssichere Scheibe anblinzelte, während die Mitarbeiter der Post heute lächeln und sie keine Scheibe von den Kunden trennt. Deswegen lächeln sie — aus Angst.

Ich lächelte auch, während ich meinem Vater am Telefon zunickte und er immer ungehaltener wurde. Nun ja, ich nickte heftiger, mein Vater brauste auf und ich begann zu weinen.

Das war mein erstes Telefonat.

Noch heute telefoniere ich ungern und erledige alles lieber per E-Mail.

Dass mein Vater zuerst mit mir sprechen wollte, war ohnehin überraschend. Ich hatte ihn vor seinem Aufbruch in die Kur unsterblich blamiert.

Mein Vater war begeisterter Philatelist. Bevor jetzt diejenigen, die sich im Fremdwörterdschungel fremd fühlen, fragen, warum er deshalb nicht vor Gericht gestellt wurde: Das ist nichts sexuell Fragwürdiges, sondern die Wissenschaft des Briefmarkensammelns. Das war die große Leidenschaft meines Vaters. Er sammelte Deutschlandmarken ab 1945. Bevor er meine Mutter kennenlernte, verblüffte er manche Dorfschönheit, die er einlud, seine Briefmarkensammlung zu bewundern, indem er ihr dann wirklich ein Album mit den neuesten Marken in die Hand drückte. Er konnte die verschiedenen Marken und Serien ausschweifend erklären, weshalb die Schönheit später großen Ärger mit ihren Eltern bekam, ohne dass überhaupt irgendetwas passiert war.

Nun war ich in diesen Dingen ganz die Tochter meines Vaters und interessierte mich als Einzige für die Briefmarken. Meine Schwestern tollten lieber draußen herum und bestiegen Bäume. Ich war ein Stubenhockerkind und konnte sonntags meinem Vater stundenlang dabei zuschauen, wie er die Briefmarken einsortierte.

So viel Begeisterung musste belohnt werden. Mein Vater machte Sammelbestellungen für die Vereinsmitglieder und trug die Marken abends aus. Und ich durfte mit. Das war ein großes Privileg und meine Schwestern waren sehr neidisch. Das machte es noch besser.

Wir wanderten also wie die Zeugen Jehovas von Tür zu Tür. Briefmarken wechselten den Besitzer und das Geld auch. Das fand ich aufregend. Geld faszinierte mich nämlich ebenso. Ich hatte keines. Was uns fehlt, hat immer einen besonderen Zauber. Da unsere Eltern der Auffassung waren, dass alle ihre Kinder gleichbehandelt werden sollten, wurden wir gleich schlecht behandelt — jedenfalls in puncto Taschengeld. Wir bekamen keines. So steckten wir jede Mark, die uns geschenkt wurde, in die Spardose und hüteten diese wie einen Schatz.

Schließlich klingelte mein Vater an einem schmucken Einfamilienhaus, einem dieser Häuser, in die ich mich als Kind immer hineingewünscht habe. Die Familie hieß Hempel. Das kam mir irgendwie bekannt vor.

Wir wurden freundlich begrüßt, eingelassen und ins Wohnzimmer geführt. Da fiel mir ein, woher ich den Namen kannte. Also legte ich mich schnurstracks auf den Teppich und schaute unter das Sofa. Alle Erwachsenen, also die Hempels und mein Vater, standen betreten um mich herum.

»Was machst du da, Lenchen?«, fragte mein Vater besorgt.

»Ich schaue, wie es bei Hempels unter dem Sofa ausschaut«, erwiderte ich freundlich.

Als ich hochblickte, waren alle knallrot im Gesicht und der Blick meines Vaters sagte mir, dass meine Karriere als Philatelistin beendet war.

Das war sie tatsächlich, und als ich später unseren ersten Lada in den Garten der Neuapostolischen Kirche in Weinheim an der Bergstraße fuhr, wurde der Schaden mit dem Verkauf meiner Sammlung getilgt. Ich bestand unter Tränen auf dieser Lösung und mein Vater erkannte, dass er mir damals Unrecht getan hatte. Bis heute werde ich traurig, wenn ich schöne Briefmarken sehe, und benetze sie nicht mit Spucke, sondern mit Tränen.

Aber was Hempels angeht — nun, mein Vater schaute fortan nicht mehr bei ihnen vorbei, aber so viel kann ich berichten: Hempels hatten zu dieser Zeit zwei kleine Kinder, und die hatten dafür gesorgt, dass es bei Hempels unter dem Sofa so aussah, wie man es sich vorstellt.

Als wir unser erstes Telefon bekamen, war das spektakulär. Leider war das Kabel nicht lang genug. Es reichte vom Flur gerade mal bis zu einem Regal in einer kleinen Einbuchtung in der Wand über dem Sofa, sodass man beim Telefonieren auf dem Sofa knien musste. Da wir katholisch waren stand in der Einbuchtung eine Madonna und ein Kruzifix. Wenn wir davor auf dem Sofa knieten, sah das sehr religiös aus. Das gefiel meiner Oma. Meine evangelische Mutter fand das auch gut so, weil sie glaubte, dass wir uns kurzfassen würden. Da hatte sie sich allerdings getäuscht — wir fassten uns nicht kurz, bekamen aber Haltungsschäden, die in kostspieligen Therapien behandelt werden mussten.

Telefonieren war teuer und fand zwangsläufig unter der Aufsicht der Eltern, meiner Schwestern oder der schusseligen Oma statt. Und die zog sich zwar schon mal ihren Pullover falsch herum an, sodass ihr Kragen mit dem weißen Textilschildchen aussah wie bei einem Diakon, aber sie wusste erstaunlicherweise immer detailgetreu den Eltern zu berichten, was wir mit wem besprochen hatten.

Anrufbeantworter gab es damals noch nicht. Ich frage mich heute, wie wir uns überhaupt verabredet haben. Antwort: haben wir ja nicht. Wir waren alle Singles. Mir hat ein Verehrer einmal sogar ein Telegramm geschickt, um ein Rendezvous abzusagen.

Auf dem hohen Ross oder Hochmut kommt vor dem Knall

Im Odenwald ist man gerne unter sich. Allerdings wird diese Ruhe manchmal gestört, denn: Das Landleben ist nicht für jeden unattraktiv. Ganz im Gegenteil. Viele Städter kommen in ihren Ferien in den Odenwald — manche sogar über viele Jahre! Es ist eines der ungelösten Rätsel des Tourismus, warum Menschen während der wertvollsten Wochen des Jahres ihr angenehmes Umfeld mit perfekter Infrastruktur in der Stadt zurücklassen, um auf dem Land zwischen Güllewiesen und Baumfällern Urlaub zu machen, misstrauisch beäugt von der überkritischen Dorfbevölkerung.

Ich war selbst einmal dabei, als ein Ehepaar von unserem Bürgermeister dafür ausgezeichnet wurde, dass es fünfundzwanzig Jahre lang in Wald-Michelbach Urlaub gemacht hat — in immer derselben ungemütlichen Pension.

Dabei sahen die beiden ganz normal aus.

Es gab in Wald-Michelbach außer einem Café und einer Eisdiele noch ein Kino und einen Minigolfplatz, beide wurden von einer Familie betrieben, die im Ruf stand, eigenartig zu sein. Kein Wunder — die Familie betrieb ja auch ein Kino und einen Minigolfplatz. Einen fragwürdigen Ruf kann man sich auf dem Land schon damit einhandeln, wenn man sein Auto nicht vor jedem Tanken durch die Waschstraße schiebt (er) und am Samstag seinen Mülleimer nicht shampooniert (sie).

Der einschlägige Ruf der Familie rührte auch daher, dass sie Sexfilme zeigte oder das, was man in den späten 70er-und frühen 80er-Jahren in Deutschland unter knisternder Erotik verstand. Das waren zum einen die sogenannten Almdudler-Softpornos wie »Liebesgrüße aus der Lederhose« oder auch »Schulmädchenreport«, »Hausfrauenreport« und solche Sachen.

Es wurden aber auch Märchenfilme vorgeführt, worunter meine sieben Jahre jüngere Schwester Heidi sehr zu leiden hatte. Sie musste immer mit. Sie hatte eine Alibifunktion, weil wir älteren Schwestern dem offiziellen Märchenfilmalter längst entwachsen waren. Dabei mochte sie Märchenfilme gar nicht — aber wir. Kein Wunder, dass das Kind sehr verschlossen war. Sie sagte ohnehin nicht gerne etwas, und wenn sie einmal etwas sagte, war es uns egal.

In ihrer Jugend hatten auch unsere Eltern dieses Kino besucht. Mein Vater hatte unsere Mutter zum ersten Date in den Kriegsfilm »Die Brücke am Kwai« ausgeführt. Er war von dem Film derart fasziniert, dass er gar nicht bemerkte, dass unsere Mutter die ganze Zeit auf dem Klo verbrachte. Es regnete, als die beiden wieder herauskamen. Mein Vater bot galant an, den Schirm zu halten. Das tat er dann auch — über sich. Meine Mutter wurde pudelnass. Sie hat aber diese Zeichen nicht verstanden und unseren Vater trotzdem geheiratet. Man weiß eben nie, ob man im Odenwald noch einen anderen Partner findet.

Mein Vater war das Gegenteil eines Helikoptervaters. Er glaubte an die Abhärtung der Jugend.

Ich war elf Jahre alt, als ich mit ihm im Kino »Die Nacht der reitenden Leichen« sah. Das war furchtbar gruselig und ich habe mir bis heute eine gewisse Schreckhaftigkeit bewahrt. Jugendschutz beachtete man damals so wenig wie die Anschnallpflicht im Auto.

Auch daheim durften wir Horror gucken. »Wiegenlied für eine Leiche« mit der sagenhaften Bette Davis hatte bei meiner Schwester Gabi einen derart durchschlagenden Erfolg, dass sie über Jahre nur bei Licht schlafen konnte. Leider teilten wir ein Doppelbett und ich konnte nur im Dunklen schlafen — trotz der ehrlich erworbenen Schreckhaftigkeit. Der Kompromiss waren Tücher, die wir über den Lampenschirm hängten.

Es war damals nicht so üblich, sich über das Seelenheil seiner Kinder Gedanken zu machen. Massenarbeitslosigkeit war noch unbekannt, fast überall wurden Sonderschichten gefahren, und wir Kinder waren ja auch so entsetzlich viele.

Mein Vater hat mich öfter zum Tabakladen geschickt, um Zigaretten zu holen. Dem Laden war eine Leihbücherei angegliedert, die so schön muffig roch und von der ich nichts ausleihen durfte, weil die Bücher nur für Erwachsene waren. Ich habe stattdessen die Schulbibliothek ausgelesen und mir nach der Lektüre aller Hanni- und Nanni-Bücher geschworen, unbedingt ins Internat zu gehen.

Daraus wurde aber nichts, da ich eine ganz passable Schülerin war. Es gab bei uns das »Internat Rosen«, in dem sehr dumme Kinder aus sehr reichem Elternhaus durch das Abitur geprügelt wurden. Doch selbst wenn ich absichtlich schlechtere Noten geschrieben hätte, hätte mich das nicht ins Internat, sondern auf die Hauptschule geführt, die schon damals eher ein Auffanglager für vorkriminelle Jugendliche war.

Mein Traum von einem Leben als höhere Tochter erhielt einmal neue Nahrung, als eine Nachbarin von gegenüber mich mit ins Theater nahm, weil ihr Mann sich nicht wohlfühlte. Der nächste Kulturtempel war die Stadthalle in Weinheim, in der immer mal wieder Tourneetheater gastierten. Dahin ging man dann nur im Abonnement. Es war wie eine neue Welt für mich. Echte Schauspieler auf einer Bühne — ich war ganz begeistert.

Es blieb aber bei dem einmaligen Ausflug, weil meine Eltern nicht gerne sahen, dass ein Kind bevorzugt wurde. Diese pseudosozialistische Gleichmacherei war natürlich nur ein Vorwand — meine Eltern hatten weder die Absicht noch das Geld, meine Höhere-Tochter-Ambition zu fördern. Das Argument »Entweder alle oder keine« lief immer auf »keine« hinaus, weil für alle das Geld nicht reichte und wir niemals alle vier gleichzeitig dasselbe wollten. Das lag natürlich auch daran, dass meine älteste Schwester elf Jahre älter war als meine jüngere — wie hätten sie da dasselbe wollen können?

Wir hatten Verwandtschaft in Darmstadt.

Darmstadt ist so schön wie sein Name, aber die Verwandten waren ein sehr nettes älteres Paar mit einer behinderten Tochter, um die sie sich rührend kümmerten. Das taten sie in einer wunderschönen Stadtwohnung.

Ich war einmal mit meinen Eltern zu Besuch und staunte. Ein großes Wohnzimmer mit einem Klavier, hohe Decken, Stuck. Schwere alte Möbel. Es roch ein bisschen nach Essen und ein bisschen nach Bohnerwachs. Fast leere, große Räume. Da war er geboren, mein Traum von der höheren Tochter.

Ich war etwa vier Jahre alt, als die Darmstädter zu einem Gegenbesuch kamen. Und ich war süß: klein, blondlockig, mit großen blauen Augen. Gut, manche Kollegen behaupten, dass ich mir bis heute eine gewisse Blauäugigkeit bewahrt hätte.

Nun ja, ich sah also aus wie eine sprechende Käthe-Kruse-Puppe. Oder vielmehr wie eine heulende. Als kleines Kind habe ich täglich tränenreich bedauert, in meiner Familie zu leben. Ich fand alle furchtbar. Da ich zu Hause und nicht im Krankenhaus geboren war, blieb eine Verwechslung aber leider ausgeschlossen.