3,00 €

Mehr erfahren.

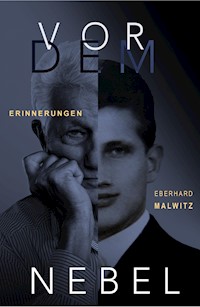

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Erinnerungen sind ein Schatz. Ohne sie wären wir nichts. So oder so wird alles einmal im Nebel versinken. Endlich! Oder schade? Je nachdem wie man es sieht. Das ist des Autors Motiv, zu schreiben. Sein Leben in der DDR, auf Rügen, endet mit der Flucht in die BRD. Eine aufregende, dramatische Zeit der Gegensätze. Freiheit und Selbstbestimmung sind ihm in jeder Lebenslage das Wichtigste, als Sportler, Künstler und Literat, ebenso beruflich am Institut für angewandte Physik in Heidelberg und in einem Darmstädter Forschungszentrum. Die Zeit in der DDR beschreibt er aus der Sicht des Jugendlichen, der sein Denken und Handeln von damals darlegt. Für die Flucht nach Westdeutschland sucht er sich ausgerechnet die Stasi als Helfer aus. Bei der Abschlussfeier an der Oberschule betäubt er seinen Abschiedsschmerz mit Alkohol und plaudert seine Fluchtpläne aus. Heute ist er weder Ossi noch Wessi, sondern ein Mischi. Als Zeitzeuge hat er die Vor- und Nachteile zweier Gesellschaftssysteme erlebt. Im Buch setzt er sich damit intensiv auseinander. Seine Botschaft: mit mehr Empathie aufeinander zugehen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 213

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Eberhard Malwitz

VOR DEM NEBEL

Erinnerungen

Erinnerungensind immer verdächtig!Hat der Autor nichts geschönt?Oder gar erfunden, um Spannung zu erzeugen?Er hält dagegen: „Für jemanden, der sein gesamtesBerufsleben in einem Forschungszentrumfür physikalische Grundlagenforschunggearbeitet hat, gelten nur Fakten.“

Für meine Frau Ingeborgund unsere TochterKarin

Eberhard Malwitz

VOR DEM NEBEL

Erinnerungen

Sofern lebende Personen oder Hinterbliebene von Verstorbenen einverstanden waren, wurden diese bei ihrem vollen Namen genannt. Die Namen weiterer Personen sind frei erfunden, etwaige Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen wären rein zufällig. Ereignisse und Schauplätze entsprechen meinen persönlichen Wahrnehmungen.

© 2021 Eberhard MalwitzE-Mail: [email protected]: www.malwitzart.de

Verlag & Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg

Umschlaggestaltung: Filmemacherin & Designerin Karin Malwitz

Lektorat: Nataša Mioković-Lutze Satz, DTP und Gestaltung: Eberhard Malwitz

978-3-347-02555-4 (Paperback)978-3-347-02556-1 (Hardcover)978-3-347-02557-8 (e-Book)

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.

Inhalt

1 Vorwort

2 Mutprobe

3 Heimkehr

4 Zurück

5 Krankheit

6 Er berichtet

7 Alltag

8 Ferien

9 Potsdam

10 Aufbegehren

11 Jugendtreffen

12 Zukunftspläne

13 Schule und Internat

14 Am Rande

15 Sport

16 Fahrradtour gen Westen

17 Vaters Flucht

18 Ohne ihn

19 Revolte

20 Bewerbung

21 Meine Flucht

22 Angekommen

23 Lehre

24 Studium

25 Zufrieden

26 Erster Besuch

27 Zweiter Besuch

28 Erster Urlaub

29 Freiheit

30 Vergleiche

31 Das Äffchen

32 Nachwort

33 Autor

34 Bibliografie

1 Vorwort

Wenn ich über Rügen schreibe, werden meine Texte automatisch zu einer Hommage an die Insel, auf der ich aufgewachsen bin und die ich als Heimat empfinde.

Das wurde schon in meinem ersten Buch „Donnerkeile“ deutlich. Darin beschrieb und zeichnete ich meine Kindheitserlebnisse vom vierten bis zum vierzehnten Lebensjahr in Stettin und danach auf Rügen. Erinnerungen an die letzten beiden Jahre des Zweiten Weltkriegs und anschließend an die sogenannte Ostzone der späteren DDR.

Dieses Buch ist die Fortsetzung. Es erzählt von der Zeit in der DDR, bis ich mit achtzehn von dort floh und wie es mir anfänglich in der Bundesrepublik erging. Hier und da ließen sich Überschneidungen der beiden Bücher nicht vermeiden.

Warum verließ ich trotz meiner Liebe zu Rügen die DDR und all meine Freunde? Zwar war ich noch von meinen Eltern abhängig, aber ich hätte auch bleiben können. Andererseits lockte der Westen mit seinem selbstbestimmten Leben, einem höheren Lebensstandard und seinen besseren Perspektiven. Ausschlaggebend war schließlich, im anderen Deutschland jene Freiheit zu finden, von der ich träumte. Nicht von ungefähr zitiere ich diesen Begriff sehr oft. Dabei ging es mir nicht allein um das eingesperrte Dasein in der DDR. Freiheit mit ihren vielfältigen Deutungen war mir schon immer wichtig. Dazu gehörten auch die Befreiung von Blockaden im eigenen Kopf und der Mut, eigene Wege zu gehen.

Mein Buch erzählt von Wohlfühlnischen und Parallelwelten, in die sich die Menschen in der DDR zurückgezogen hatten.

Freunde aus dem Internat und meinen Sportvereinen durfte ich nicht in meine Fluchtpläne einweihen. Nicht etwa, weil ich ihnen misstraute, sondern um ein unabsichtliches Verplappern auszuschließen. Sie für immer zu verlassen, ohne mich verabschieden zu dürfen, belastete mich sehr.

Die Menschen im Westen waren anders, ich empfand sie als freier, selbstbewusster, aber auch egoistischer. Für sie war ich zunächst der arme, naive Ossi. Diesem Image möchte ich mit meinem Buch etwas entgegensetzen. Gerade die materielle Not der Menschen in der DDR befähigte sie, ihr Leben kreativ zu gestalten. Anfänglich fühlte ich mich im anderen Deutschland gesellschaftlich isoliert. Aber über den Sport wurde ich bald einer von ihnen, denn Fußballspielen konnte ich. Wie verwurzelt ich mit Rügen war, wurde mir erst später bewusst. Meine Suche nach Freiheit, wohl wissend, dass diese nicht unendlich sein kann, und meine Mutation vom Ossi zum Wessi, letztlich zu einem Mischi, schlängeln sich wie ein roter Faden durch meine Geschichte.

2 Mutprobe

Müde geworden legte ich das Album aus der Hand und knipste die Nachttischlampe aus. Doch die Schwarz-Weiß-Fotos aus meiner Jugend hatten Erinnerungen geweckt, die mich aufgewühlt hatten. Insbesondere das zerkratzte Bild von der Ostsee mit den Resten der ehemaligen Seebrücke von Binz auf Rügen.

Es war verboten, dort hinzuschwimmen. Deswegen entschied ich mich, etwas abseits vom Kurhaus zu starten. Voller Lebensfreude warf ich mich mutig in die Brandung und kraulte entschlossen meinem Ziel entgegen. Über mir der blaue Himmel des Frühsommers 1952, vor mir die Wellen, die mir im Wechsel die Sicht versperrten und wieder freigaben. 560 Meter vom Strand entfernt ragten noch die Pfähle der Landungsbrücke aus dem Wasser, wo früher Dampfer voller Feriengäste angelegt hatten. Im Winter 1942 wurde die vermoderte Holzkonstruktion von Eisschollen zerstört. Die Naturgewalt hatte lediglich diese mächtigen Baumstämme übriggelassen, die nun schwarz aus dem Wasser ragten.

Meine Freunde aus Zirkow, zwischen dreizehn und fünfzehn Jahre alt, hatten angeblich alle schon diese Mutprobe bestanden. Nur ich hätte es noch nicht geschafft, stichelten sie. Im Dorf konnten Mädchen wie Jungs passabel schwimmen, obwohl sie es sich lediglich in einem kleinen Baggersee selbst beigebracht hatten, erst den Hunden abgeschaut und dann den älteren Jungs.

Der Wind stand günstig und ich kam den Pfählen schnell näher. Das Stimmengewirr am Strand verebbte allmählich. Nur noch das Säuseln des Windes und das Rauschen der Wellen, die manchmal mit kleinen Schaumkronen daherkamen, waren zu hören. Weit und breit kein Boot, kein Schwimmer. In der Ferne zur Linken und zur Rechten beruhigten mich die vertrauten Hochufer von Saßnitz und Binz. Ab und zu tauchten neugierige Möwen auf. So auf mich gestellt war ich noch nie. Ein Gefühl von Beklemmung machte sich in mir breit. Das Schwimmen war anstrengender als gedacht. Ich erwog umzukehren. Noch hoffte ich, mich am Bollwerk etwas ausruhen zu können. Endlich am Ziel musste ich all meine Versuche aufgeben, irgendwo einen Halt zu finden. Nirgends war ein Vorsprung oder wenigstens ein rostiger Nagel, nach dem ich hätte greifen können. Die etwa fünf Meter hohen Holzstämme, überzogen mit glitschigen Algen, waren zu dick, um sie mit den Armen zu umklammern. Panik ergriff mich. Du musst sofort umkehren, schoss mir ins Bewusstsein. Hier draußen war das Wasser kälter als in Strandnähe. Zurück schwamm ich um mein Leben. Instinktiv steigerte ich meine Schwimmbewegungen, um den Körper nicht unterkühlen zu lassen. Oft hatte ich miterlebt, wie Helfer sich am Strand bemühten, Ertrunkene zu reanimieren, meistens vergeblich.

Noch konnte ich mich auf meinen sportlich trainierten Körper verlassen. Mein Aufenthalt im Kindersanatorium lag über zwei Jahre zurück und seitdem hatte mich meine Kondition nicht mehr im Stich gelassen. Doch zunehmend musste ich einsehen, dass der Rückweg aufgrund des Gegenwindes wesentlich anstrengender war. Zeitweise hatte ich den Eindruck, überhaupt nicht mehr voranzukommen. Immer öfter tastete ich mit Zehenspitzen nach festem Grund, um eventuell eine rettende Sandbank zu entdecken. Sollte ich so enden wie jene, die alljährlich an den Binzer Strand gespült wurden? Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich mich noch nicht mit dem Tod beschäftigt. Niemand wusste von meinem Vorhaben. Es einmal zu wagen, war mir spontan in den Sinn gekommen. Würde man mich überhaupt finden?

Die Menschen am Strand waren mittlerweile deutlich zu erkennen, aber meine Hilferufe gegen den Wind konnten sie unmöglich hören. Ich spürte die Kälte in den Gliedern, die mir die letzte Kraft raubte, und schrie meine Angst vor dem Ertrinken heraus.

Meine Frau neben mir war erschrocken im Bett hochgefahren und rüttelte mich wach.

„Du hast gerade im Schlaf geschrien!“, rief sie entsetzt. Ich muss mit meinen Erinnerungen eingeschlafen sein. Nassgeschwitzt erzählte ich ihr von meinem Traum, von der Angst zu ertrinken und von der Mutprobe, wie sie sich in der Realität zugetragen hatte. Damals war ich erst vierzehn Jahre alt und Rügen gehörte noch zur DDR.

Nachdem ich zur Ruhe gekommen war, legte ich mich wieder auf die Seite und hing meinen Erinnerungen über das glimpfliche Ende nach: Als ich endlich Sand unter den Fußsohlen spürte, war ich erleichtert, aber auch benommen. Mein ausgekühlter Körper zitterte von oben bis unten. Ich schleppte mich an den Strand, ließ mich neben meinen Sachen in den Sand fallen und genoss seine wohltuende Wärme. Das Kopfschütteln der Badegäste war mir egal. Die Kinderstimmen, ihr Lachen, das sich mit dem Plätschern der Wellen vermischte, tat mir gut. Ich rechnete damit, dass Aufpasser mich beobachtet hatten und mich zur Rede stellen würden. Ob ich das Verbotsschild nicht gelesen hätte, würden sie fragen, aber nichts dergleichen geschah. Erschöpft schlief ich ein, mit einem triumphalen Gefühl, aber auch um eine bittere Erfahrung reicher.

Wieder bei Kräften fuhr ich mit dem Fahrrad zu meinen Eltern nach Zirkow zurück. Mein waghalsiges Unternehmen erwähnte ich mit keinem Wort, schon aus Rücksicht gegenüber meinem Vater, der erst vor zwei Jahren aus der Gefangenschaft heimgekehrt war. Auch meinen Freunden durfte ich nichts erzählen, weil es sich dann wahrscheinlich bis zu meinen Eltern herumgesprochen hätte. Ich tat mich schwer, es für mich zu behalten, dennoch hatte die bestandene Mutprobe mein Selbstbewusstsein gestärkt. Als ich Jahre später darüber sprach, wollte es mir niemand mehr glauben.

Was wollte ich damit beweisen, frage ich mich heute. War es nur das Imponiergehabe unter Jungs? Vielleicht auch, aber in der DDR etwas Verbotenes zu riskieren, hatte seinen besonderen Reiz. Zweifellos war es lebensgefährlich, so weit hinauszuschwimmen. Doch dieses Verbot hatte noch einen Hintergrund, den gleichen, weshalb man die Benutzung von Luftmatratzen, privaten Booten und Tauchausrüstungen untersagt hatte, um jegliche Möglichkeit zu unterbinden, aus der DDR zu fliehen. Die Jugend protestierte damals auf ihre Weise gegen die zunehmende politisch motivierte Bevormundung.

3 Heimkehr

„Er ist da“, flüsterte meine Mutter mir ins Ohr. Das Zittern ihrer Stimme verlieh den Worten etwas Würdevolles. Freudentränen tropften auf meine Wange. Obwohl ich mich noch im Halbschlaf befand, hatte ich alles verstanden. Als ich mich im Bett nicht rührte, legte sie mir die Hand auf die Stirn und sagte mit etwas mehr Nachdruck:

„Dein Vater wartet im Flur auf dich … und vergiss nicht, ihn zu umarmen.“

Dann verließ sie das Krankenzimmer der Poliklinik in Bergen, ließ aber die Tür zum Flur offen. Einen Augenblick blieb ich auf der Bettkante sitzen und genoss die Morgensonne auf meinem Rücken. Dann ließ ich meine nackten Füße auf den Fußboden gleiten und lief auf den Flur dem alten Mann entgegen, der mein Vater sein sollte. Grau war er geworden mit seinen fünfzig Jahren, fiel mir sofort auf. Dennoch, die Rolle des glücklichen Sohnes spielte ich überzeugend und warf mich in seine ausgebreiteten Arme. Mit dem Instinkt eines Zwölfjährigen ahnte ich, jetzt würde sich alles ändern.

Kurz vor meinem siebenten Geburtstag hatte ich ihn zum letzten Mal gesehen, im Februar 1945, in unserer Wohnung in Stettin. Das Ende des Krieges war abzusehen, denn die Rote Armee näherte sich bereits vom Osten der Oder. Unsere Stadt wurde fast täglich bombardiert. Wenn nachts die Sirenen heulten, wurden meine Schwester Rita und ich von unserer Mutter unsanft geweckt. Dann musste alles schnell gehen, notdürftig anziehen und im Laufschritt zum unterirdischen Bunker, noch bevor die ersten Bomben fielen. Ohne Vater, denn der hatte meistens Nachtdienst.

Immer öfter drängte er meine Mutter mit uns Kindern zur Flucht. Selbst musste er dem Befehl gehorchen, Stettin noch nicht zu verlassen. Mit einer Adresse von einem Gutshof auf der Insel Rügen, wo wir uns melden sollten, machten wir uns auf den Weg. Bis zu unserem Ziel mussten wir Strapazen ertragen, die an die Grenzen unserer Belastbarkeit gingen. Der Rügendamm war an zwei Stellen gesprengt worden. Bahn- und Straßenverkehr waren zum Erliegen gekommen. Deshalb mussten wir weite Strecken zu Fuß zurücklegen. Lediglich die letzten 10 Kilometer nach Bergen erbarmte sich ein Bauer und nahm uns auf seinem Fuhrwerk mit. Wir übernachteten zusammen mit anderen Geflüchteten in einem großen mit Stroh ausgelegten Saal. Die Gutsherrin, deren Adresse mein Vater uns mit auf dem Weg gegeben hatte, holte uns am nächsten Tag mit einer Kutsche ab. Damals war streng reglementiert, wer wie viele Menschen aus dem Osten Deutschlands aufnehmen musste. Wir wohnten nur wenige Tage auf dem Gut. Dann beschlagnahmte die deutsche Wehrmacht die Zimmer für sich und die Gutsherrin suchte uns in Zirkow, einem kleinen Dorf mit 500 Seelen, ein anderes Quartier.

Wir hatten zwar bis auf einen Koffer mit dem Allernötigsten alles verloren, aber Bombenangriffe brauchten wir nun nicht mehr zu befürchten. Die Dorfbewohner, nicht besonders erfreut über die vielen Neuankömmlinge, gaben uns immerhin ein Dach über dem Kopf und ließen uns nicht verhungern. Weder die Einheimischen noch die Flüchtlinge ahnten, dass es für die meisten kein Zurück mehr geben würde.

4 Zurück

Wegen der vielen Vertriebenen hatte sich die Einwohnerzahl von Zirkow etwa verdoppelt. Entsprechend beengt waren die Wohnverhältnisse. Deswegen mussten die Kinder die Dorfstraße und die Landschaft um Zirkow zum Spielen benutzen. Wir litten nicht im Geringsten darunter. Im Gegenteil, es schulte die Fähigkeit, uns in einer größeren Gruppe von Kindern zu behaupten und anzupassen. Trotz Hunger und zerlumpter Kleidung war es im Rückblick eine erfüllte Zeit, die unsere Kreativität gefördert hat.

Anfang Mai 1945 fuhren russische Panzer auf den Dorfplatz. Und bereits nach vier Wochen forderte der von den Russen eingesetzte Bürgermeister die Vertriebenen auf, in ihre Heimatorte zurückzukehren. Andernfalls würden sie keine Lebensmittelkarten mehr bekommen.

Meine Mutter, 39 Jahre jung, wusste nicht, was sie tun sollte. Sie hatte von den untergegangenen Frachtkähnen auf der Ostsee gehört und von anderen Horrorgeschichten heimkehrender Flüchtlinge. Dennoch entschloss sie sich Ende Juni 1945, nach Stettin zurückzukehren. Schließlich war der Krieg aus, und jeder sollte dann wieder nach Hause gehen können, so dachte man damals. Dass die Siegermächte über die Aufteilung von Polen und Hinterpommern schon entschieden hatten, wollte niemand wahrhaben. Schließlich hatte meine Mutter alles, was sie an materiellem Besitz und emotionalen Bindungen besaß, in Stettin zurücklassen müssen. Die Stadt, in der sie einmal glücklich gewesen war, zog sie magisch an. Optimistisch sagte sie zu uns: „Papa ist bestimmt schon zu Hause und richtet den Garten.“

Die Reise von Zirkow nach Stettin, lediglich 240 Kilometer weit, dauerte über drei Wochen. Bereits in Stralsund wurde der Zug aus unbekannten Gründen auf ein totes Gleis außerhalb des Bahnhofs abgestellt. Die Menschen hausten dort wochenlang in preußischen Abteilwagen, Knie an Knie, die Gepäcknetze voller Koffer. Sie schliefen angezogen auf engstem Raum. Das Essen kochten sie zwischen den Gleisen auf provisorischen Holzfeuern. Der Bahndamm diente als Toilette. Essen besorgten sie sich, indem sie auf dem schwarzen Markt ihre letzten Wertsachen eintauschten. Waschen war nicht möglich und das Trinkwasser kam aus dem Rüssel, der zum Befüllen der Dampflokomotiven diente.

Nach zehn Tagen der Ungewissheit suchte meine Mutter eine Bekannte in Stralsund auf. Diese hilfsbereite Frau brachte uns zum Bahnhof nach Greifswald, wo uns zufällig mein Cousin Gerhard entdeckte. Viele Leute trieben sich damals auf den Bahnhöfen herum, nicht etwa, um zu verreisen, sondern in der Hoffnung, ihre versprengten Angehörigen zu finden. Die Wände waren voller Zettel und Fotos mit Aufschriften „Gesucht wird…". Durch meinen Cousin, diesen kleinen Knirps, der kaum älter war als ich, erfuhren wir, dass einige unserer Verwandten nach der Flucht in Greifswald gestrandet waren.

Menschen von heute können sich nicht vorstellen, welche Not entstünde, wenn plötzlich der öffentliche Verkehr, die Stromversorgung und die Wasserversorgung zusammenbrächen, wenn die Geschäfte leer blieben und es weder Holz noch Kohle zum Heizen gäbe. Auch für mich, der all das erlebt hat, verschwindet diese Zeit allmählich in einem versöhnlichen Nebel. Immer, wenn ich mit meiner Tochter darüber spreche, sagt sie: „Vor die gleiche Situation gestellt, schaffen wir das auch.“ Recht hat sie!

Mit unseren Verwandten konnten wir nicht lange Wohnung und Essen teilen. Nach etwa einer Woche drängte meine Mutter, die Reise fortzusetzen. Auf dem Greifswalder Bahnhof verkehrten täglich Züge nach Stettin, überfüllt mit Polen, die aus deutscher Gefangenschaft zurück nach Hause wollten. Einige schrien aus den Fenstern der überfüllten Waggons: „Deutsche bleibt, wo ihr seid!“

Mit meinen sieben Jahren begriff ich ihre Emotionen noch nicht. Später, nachdem ich über die Geschichte besser informiert war, konnte ich sie verstehen. Nach einigen Tagen schafften wir es dennoch, mit einem Zug voller russischer Soldaten, die auf dem Weg in ihre Heimat waren, nach Stettin zu gelangen.

Weite Teile der Stadt waren verwaist. Deutsche Rückkehrer traf man nur selten an. Aber immer mehr Polen kamen nach Stettin und bezogen die leer stehenden Villen. Kaum zu glauben, unsere Wohnung war noch nicht aufgebrochen worden. Meine Mutter holte den Wohnungsschlüssel aus ihrer Handtasche und schloss die Tür auf. Sogar das elektrische Licht funktionierte und aus den Wasserhähnen kam tatsächlich Wasser.

Es begann ein einziger Überlebenskampf. Lebensmittel wurden gegen Wertsachen auf dem Schwarzmarkt getauscht. Für echtes Kristallglas konnte man Kartoffeln oder Brot bekommen. Auch ich beteiligte mich an der Beschaffung von Tauschobjekten, indem ich in den verlassenen Häusern die Keller durchsuchte und in den herrenlosen Gärten nach vergrabenen Schätzen buddelte. Das Unkraut stand meterhoch. Einmal entdeckte ich einen Kürbis und unreife Weintrauben. Ich suchte Abfallhalden nach keimenden Kartoffeln ab und pflückte Wildkräuter als Salatersatz. All das reichte aber nicht, um unseren Hunger zu stillen.

Ich wurde krank. Meine Mutter erwog in ihrer Not, mich einem kinderlosen polnischen Pärchen anzuvertrauen, das zurück nach Polen wollte, wo es auf einem Bauernhof lebte und wo es angeblich genügend zu essen gab. Als der Tag der Abreise kam, stand ich im Flur unserer Wohnung reisefertig mit meinem Rucksack auf dem Rücken. Das junge polnische Pärchen sah freudestrahlend auf mich herab. Am Gesicht meiner Mutter erkannte ich, wie sie mit sich kämpfte. Da kam es mit zusammengekniffenen Lippen und gepresster Stimme aus ihr heraus.

„Ich gebe den Jungen nicht her!“, hallen ihre Worte noch heute in meinem Kopf. Große Enttäuschung spiegelte sich in den Augen des Paares. Vermutlich hatte es mit dem Kinderkriegen nicht geklappt, und es wollte sich auf diesem Weg ihren sehnsüchtigsten Wunsch erfüllen.

Eines Tages fragte mich meine Mutter, ob ich bereit wäre, mit einem Körbchen in der Hand vor der russischen Kommandantur in unserer Nähe zu betteln. Einen gewissen Stolz hatte ich schon als Siebenjähriger, aber der Hunger trieb mich täglich dorthin. Meistens nahmen die grölenden Soldaten im Vorgarten der Villa, wo sie an reich gedeckten Tischen aßen, keine Notiz von mir. Doch manchmal entdeckte mich eine Ärztin hinter dem Zaun. Sie winkte aus dem Fenster im ersten Stock, kam herunter und lotste mich heimlich in ihre Arztpraxis. Dort gab sie mir Essen und Trinken – nach langer Zeit wieder Milch. Dann unterhielt sie sich mit mir auf Russisch. Ich verstand kein Wort, genoss aber die freundliche Melodie ihrer Stimme. Diese positive Erfahrung hat mich bis heute geprägt.

Dieses Erlebnis wurde jedoch von einem anderen überschattet. Neben der Villa befand sich eine Wellblechgarage, die von den Soldaten als Pferdestall genutzt wurde. Ich sah durch die halb geöffneten Flügeltüren interessiert zu, wie ein Soldat zwei Pferde mit Brotresten fütterte. Eines Tages kam er an den Zaun und überreichte mir einen Kartoffelsack mit zwei oder drei Brotlaiben. Mit Gesten und einigen Brocken Deutsch gab er mir zu verstehen, dass ich ihn meiner Mutter bringen sollte. Was er nicht wusste, ich hatte ihn durch den Türspalt beobachtet, wie er in den Sack pinkelte, aus dem es nun heraustropfte. Ich bekam Angst, tat so, als freute ich mich. Doch an der nächsten Straßenecke ließ ich den Sack angewidert fallen.

Was Hunger und Gewalt anbelangte, war es die schlimmste Zeit unseres Lebens. Es gäbe noch viele solcher Ereignisse zu berichten, aber genug des Leids. Als meine Mutter begriff, dass Stettin nicht mehr zu Deutschland gehörte, ging sie mit uns Kindern nach Rügen zurück. Dort kamen wir wieder in Zirkow auf demselben Bauernhof unter.

Mit sechs Jahren war ich noch vor Ende des Krieges in Grünhoff, einem kleinen Dorf in Hinterpommern, eingeschult worden. Dorthin waren wir im April 1942 vor den Bombenangriffen auf Stettin zu der Mutter und den Geschwistern meines Vaters geflohen. Ich denke noch mit Schrecken an das düstere Klassenzimmer in der Klosterschule zurück, an die böse Nonne, die sich als Lehrerin vorstellte. Bereits in der ersten Schulstunde forderte sie alle Schüler auf, unseren gleichaltrigen Freund, einen Adligen vom Gut des Dorfes, ab sofort mit „Herr von …“ anzusprechen. Diesen Pimpf, unseren Spielgefährten, sollten wir nicht mehr bei seinem Vornamen nennen dürfen? Das konnte ich schon als Kind absolut nicht einsehen.

Erst auf Rügen, nach unserer Flucht aus Hinterpommern, wurde ich mit inzwischen siebeneinhalb Jahren erneut eingeschult. Ich ging in Zirkow nur einige Wochen lang in die erste Klasse. Am 8. Mai 1945 war dann der Krieg zu Ende. Die Lehrerin, die uns vor dem Unterricht immer mit erhobenem Arm den Hitlergruß zelebrieren ließ, verbot uns diesen von einem Tag auf den anderen. Während der sechs Monate in Stettin gab es für deutsche Kinder keine Schulen.

5 Krankheit

Damals war Milch ein begehrtes Grundnahrungsmittel. Bei den Bauern bekam man sie günstig und ganz frisch. So auch in Zirkow, wo wir bei der Familie Raeth wohnten, die neben einer Bäckerei und einer Kornmühle einen großen Bauernhof mit vielen Tieren besaß. Für uns und alle, die auf dem Hof arbeiteten, gab es morgens immer eine warme Milchsuppe mit Mehlklumpen und dazu Brotscheiben. Rohe Milch sei gesund, glaubten die ausgehungerten Flüchtlinge. Leider hatte „meine Kuh“ Tuberkulose, was vielen Kindern einschließlich mir zum Verhängnis wurde. Ob das Rindvieh tatsächlich die Ursache für meine Krankheit war, weiß ich bis heute nicht. Jedenfalls wurde ich in die Poliklinik von Bergen – Rügens Hauptstadt – eingewiesen, wo plötzlich mein Vater vor mir stand, der nach fünf Jahren aus der Gefangenschaft heimgekehrt war.

Auf dem Röntgenschirm zeigte sich eine walnussgroße Beschattung in meiner Lunge. Lungenhilusdrüsenwurzelentzündung dolmetschte die Ärztin meiner Mutter den lateinischen Begriff ihrer Diagnose. Gott sei Dank nicht ansteckend. Nach vier Wochen Krankenhausaufenthalt wies man mich in ein Kindersanatorium ein, in das Haus Herford in Binz. Dass ich dort insgesamt neun Monate zubringen würde, ahnte ich anfänglich nicht. Weihnachten 1950 kam noch eine Rippenfellentzündung hinzu. Ich erinnere mich an den Gesang der Kinder „Stille Nacht, Heilige Nacht“, der aus dem Gemeinschaftsraum bis an mein Krankenbett empordrang. Währenddessen saß Frau Dr. Biermann, die Ärztin und Leiterin des Sanatoriums, an meinem Bett und rang um mein Leben – ohne Medikamente. Meine Mutter hatte vergeblich versucht, die begehrte Medizin über ihre Schwestern aus der Westzone zu beschaffen. Obwohl die DDR schon seit dem 7. Oktober 1949 existierte, sprach man weiterhin von der Ost- und Westzone. Noch wollten sich die Menschen nicht damit abfinden, dass aus Deutschland zwei Staaten werden sollten.

Frischluft-Liegekuren unter schattigen Buchen in dem etwa einen Hektar großen Park des Kindersanatoriums und Spaziergänge in Gruppen zum nahen Strand waren unsere Medizin. Schließlich wurde ich auch ohne die Wundertabletten geheilt und als gesund entlassen. Heute bin ich dankbar dafür. Damals empfand mein kindliches Gemüt den Aufenthalt im Sanatorium als Freiheitsberaubung.

Zurück in Zirkow bei meinen Freunden lernte ich das Leben erst richtig zu schätzen. Ich genoss das herrliche Gefühl, endlich wieder zur Schule gehen zu dürfen, zu tun und zu lassen, was ich wollte, alles, was früher so selbstverständlich war. Lediglich die Sonne sollte ich noch meiden, hatte Frau Dr. Biermann meiner Mutter ans Herz gelegt. Zum Trost durfte ich auf dem winzigen Akkordeon meiner Schwester spielen. Das hatte ihr meine Mutter geschenkt, verbunden mit der Auflage, dass sie Musikunterricht nehmen sollte. Aber Rita hatte keine Lust, so wurde das Instrument nach und nach mein Eigentum. Allerdings musste ich mich als Autodidakt durchbeißen.

6 Er berichtet

Im Februar 1945 mussten wir Stettin ohne unseren Vater verlassen. Er hatte den Befehl bekommen, bis zur Kapitulation der Stadt auf seinem Revier auszuharren. Als Polizeimeister war er Hundeführer und darauf spezialisiert, Diensthunde abzurichten. Ich bin gleichsam unter Hunden aufgewachsen. Das Abrichten der Tiere, genauso wie das Gärtnern – insbesondere die Rosenzucht –, das Fotografieren und allerlei handwerkliche Arbeiten zählten zu seinen Leidenschaften. 1936 hatte er im Rahmenprogramm der Olympiade mit seinem Schäferhund einen Preis gewonnen.

Jetzt war mein Vater dank Konrad Adenauer nach langer Gefangenschaft aus Sibirien heimgekehrt. Zeitweise hatten wir uns schon damit abgefunden, dass er in den Kriegswirren ums Leben gekommen sein musste.

Nun erfuhren wir, wie es ihm tatsächlich ergangen war. Als auch er Stettin verlassen durfte, lief sein treuer Hund, ein großer Airedale-Terrier, kilometerweit seinem Motorrad hinterher. Meinem Vater blieb nichts anderes übrig, als das Tier zu erschießen, natürlich unter Tränen. Trotzdem habe ich ihm das lange nachgetragen, weil Illo – so hieß der Hund – auch mein Liebling war. Als Vierjähriger öffnete ich aus Mitleid ab und zu die Tür seines Zwingers im Hinterhof, was mir mein Vater streng verboten hatte, denn ein Polizeihund durfte nur mit Maulkorb frei herumlaufen. Voller Freude peste der Hund den langen Hof hin und her, bis er sich hechelnd neben mich legte. Dann durfte ich mich sogar auf seinen Rücken setzen. Von wegen bissig, ich sehe heute noch seine dankbaren Augen vor mir.

Wie wir von meinem Vater weiter erfuhren, wurde die Stettiner Polizei, kurz bevor die Rote Armee die Stadt eingenommen hatte, nach Schwerin verlegt. Dort durfte sie nach Kriegsende unter den Engländern noch vier Wochen lang ihren Dienst ausüben. Dann zogen sich die Engländer zurück und überließen die Stadt am 1. Juli 1945 den Russen. Auch diese ließen die deutsche Polizei noch weiter ihren Dienst verrichten. Aber nach zwei Wochen wurden alle Polizisten verhaftet und nach Neubrandenburg im Gefangenenlager Fünfeichen interniert. Davon erfuhren wir erst am 4. August 1945 aus einem längeren Brief, den mein Vater mit Bleistift auf Packpapier geschrieben und aus dem Lager geschmuggelt hatte. Nun war sicher, dass er bis zu diesem Zeitpunkt überhaupt noch lebte. Danach hörten wir etwa anderthalb Jahre lang nichts mehr von ihm.