Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Neues Leben

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Gustav-Adolf Schur, genannt Täve, ist mehr als eine Radsportlegende. Mehr als eine Ikone des DDR-Sports. Er steht für ostdeutsche Grundtugenden: für Fleiß und Bescheidenheit, für Bodenhaftung und Ausdauer, für Anstand und Aufrichtigkeit. Noch immer bekommt er Post, noch immer wird er um seine Meinung gebeten, noch immer orientiert man sich an seinem Urteil. Täve hat eine Haltung, ist geradlinig und unbestechlich und ein volkstümliches Vorbild. In bewegter Zeit, in der viele nach Orientierung suchen, schreiben Landsleute an ihn und erkundigen sich. Er hat mehr als acht Jahrzehnte lang als Sportler und als politischer Mensch Erfahrungen gesammelt, hat sich als Volkskammer- und Bundestagsabgeordneter für den Volkssport und die Interessen der Bürger engagiert, er kennt sich aus daheim und in der Welt. "Täve, was meinst du …?" Und Täve antwortet. Seine Auskünfte gehen oft über das konkrete Problem hinaus und sind auch über den Tag hinaus von Belang, weshalb sie in diesem Buch einem größeren Publikum zugänglich gemacht werden. In seinen Geschichten und in den Geschichten über ihn wird unterhaltsam erzählt, wie er in der DDR so wurde, wie er ist, und dass man anständig leben, Erfolg haben und glücklich sein kann.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 194

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Impressum

Alle Rechte der Verbreitung vorbehalten. Ohne ausdrückliche Genehmigung des Verlages ist nicht gestattet, dieses Werk oder Teile daraus auf fotomechanischem Weg zu vervielfältigen oder in Datenbanken aufzunehmen.

Die Abbildungen stammen aus dem Archiv Gustav-Adolf Schur, von Rehor, Peter Feige, Wolfgang Bendlin, Hans Dahlke, Günter Feustel, Reinhart Gößler, Simon Zacher und Manfred Fischer

Die Printausgabe enthält zusätzlich einen 16-seitigen Bildteil.

Verlag Neues Leben – eine Marke der Eulenspiegel Verlagsgruppe Buchverlage

ISBN E-Book 978-3-355-50061-6

ISBN Buch 978-3-355-01893-7

1. Auflage 2020

© Eulenspiegel Verlagsgruppe Buchverlage GmbH, Berlin

Umschlaggestaltung: Verlag, Peter Tiefmann

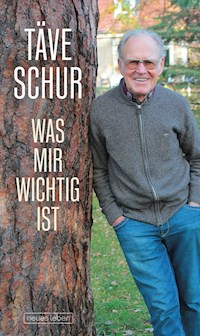

unter Verwendung eines Fotos von Robert Allertz

www.eulenspiegel.com

Inhalt

SOLL MAN NOCH EIN BUCH SCHREIBEN?

SOLL MAN DEN ENKEL ZUM SPORTREIBEN BEWEGEN?

SOLL MAN EIN HAUS BAUEN?

SOLL MAN VON DER PIKE AUF LERNEN?

SOLL MAN IN DIE POLITIK GEHEN?

SOLL MAN »DAS GRAUSAME DOPINGSYSTEM DER DDR« VERTEIDIGEN?

SOLL MAN »MAUER, STASI, STACHELDRAHT« HINNEHMEN?

SOLL MAN SICH ALS OSTDEUTSCHER BEKENNEN?

SOLL MAN ALT WERDEN? WIE WIRD MAN ALT?

SOLL MAN OPTIMISTISCH IN DIE ZUKUNFT SCHAUEN?

Lebensdaten

Fanpost

SOLL MAN NOCH EIN BUCH SCHREIBEN?

Das Dorf, in dem ich seit meiner Geburt lebe und wo ich eines Tages vermutlich auch begraben werde, zählt keine tausend Menschen. Es gab mal zwei Ziegeleien hier. In der einen, der von Sporkenbach, wurden rote Backsteine gebrannt. In der arbeitete einst mein Vater. Doch eigentlich sind wir kein Ort, sondern nur ein Ortsteil von Biederitz. Und der ist zu großen Teilen auf Sand gebaut. Hier zog sich mal eine Wanderdüne hin, weshalb der Magdeburger Unternehmer August Heyroth eine Kiesgrube aufmachte. Das war 1848. Dieser Mensch war entweder eitel oder die Leute in seiner Umgebung ein wenig einfallslos, denn die Siedlung, die alsbald neben der Grube entstand, nannten sie Heyrothsberge. Und so heißt sie noch immer. Von der Kiesgrube kündet nur noch der Baggersee, der von unzähligen Parzellen gesäumt wird.

Seit 2015 haben wir sogar ein eigenes Wappen. Das stiftete die Freiwillige Feuerwehr und veranlasste auch dessen Eintragung in die offizielle Deutsche Ortswappenrolle. Im unteren Teil des schildförmigen Zeichens sind rote Klinker zu sehen. Damit gibt es eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Logo einer schwäbischen Bausparkasse, aber die werben mit vier Steinen und behaupten, dass man darauf bauen könne. Wir haben nur drei, und die sind inzwischen Geschichte.

Man kann diese drei Steine auch so interpretieren: Aus diesem Dorf kommen mindestens drei Leute, deren Namen auch außerhalb der Landesgrenzen bekannt wurden.

Da ist zunächst der Fußballspieler Hermann Stöcker, der mit Fünfzehn bei der Betriebssportgemeinschaft Traktor Heyrothsberge als Fußballer begann. (Die BSG heißt heute SV Union Heyrothsberge.) Stöcker holte 1964 mit der DDR-Nationalmannschaft Bronze bei den Olympischen Spielen in Tokyo und schoss dort im entscheidenden Spiel das dritte Tor gegen den Iran; bereits in den Ausscheidungsspielen mit der Mannschaft der Bundesrepublik hatte er drei Treffer erzielt. Hermann Stöcker arbeitete bis in die achtziger Jahre hinein als Co-Trainer beim 1. FC Magdeburg und soll, so heißt es, in den Neunzigern nach Niedersachsen verzogen sein.

Die zweite Prominente ging schon in den vierziger Jahren mit den Eltern »nach drüben«, was wahrscheinlich ihr Glück war: Als Biologin und Biochemikerin aus der DDR hätte sie vermutlich nie den Nobelpreis bekommen. So aber wurde Christiane Nüsslein-Volhard davor und danach mit Preisen überhäuft und weltweit gerühmt.

Bei mir, dem Dritten im Heyrothsberger Bunde, langte es nicht einmal zur Aufnahme in die Hall of Fame des deutschen Sports. Auch wenn mir beim ersten Anlauf – 2011 – die Frankfurter Allgemeine Zeitung damit schmeichelte, ich sei »das größte Sportidol der DDR, der Max Schmeling des Ostens«, wurde ich für die virtuelle Ruhmeshalle als nicht tauglich und tragbar empfunden. So ist und bleibt denn der Vaterländische Verdienstorden, den mir die DDR verlieh, meine höchste Ehrung.

Und das ist in mehrfacher Hinsicht auch gut so.

Natürlich hätte ich nichts dagegen gehabt, meinen Namen zu finden neben denen von Katharina Witt und Renate Stecher, Jochen Schümann und Helmut Recknagel, Meinhard Nehmer und Roland Matthes, Ingrid Krämer-Gulbin und Hartwig Gauder, Birgit Fischer und Heike Drechsler, Karin Büttner-Janz, Hans-Georg Aschenbach und anderen einstigen DDR-Sportlern. Aber neben Schmeling, der sich vor den Propaganda-Karren der Nazis spannen ließ, oder Willi Daume, der während des Krieges Zwangsarbeiter in seinem Unternehmen beschäftigte und als Informant des faschistischen SD tätig war, hätte ich mich nicht sonderlich wohl gefühlt. Und dann noch Josef Neckermann, Sepp Herberger, Gustav Kilian … Alles Mitglieder der NSDAP und Repräsentanten der Nazidiktatur. Das gebe ich hier unumwunden zu: weil ich mich nie krumm gemacht habe und es auch künftig nicht zu tun gedenke. Die Nähe zu Nazis meide ich prinzipiell.

Also drei bekannte Menschen kamen aus Heyrothsberge, durch das heute die Bundesstraße 1 führt. Zu DDR-Zeiten war das die Fernverkehrsstraße 1, und davor hieß sie Reichsstraße 1. Diese führte von Aachen bis über Königsberg in Ostpreußen hinaus, mit fast tausendvierhundert Kilometern war es seinerzeit die längste Straße im Reich. Heute endet sie an der Oder. Man sieht: Auch wenn der Belag sich ändert und die Fahnen wechseln – in Deutschland gibt es eine erstaunliche Kontinuität. Der Verkehr rollt auf dieser Straße noch immer von West nach Ost und von Ost nach West, in Berlin führt sie direkt über den Potsdamer Platz. Und der ist ja auch so etwas wie ein Scharnier, ein Bindeglied zwischen den beiden Hälften Berlins. Architektonisch misslungen wie die Einheit, aber objektive Realität, mit der wir eben leben müssen.

Ich wohne in einer Seitenstraße der B1, weshalb ich von den rumpelnden Lastern nichts mitbekomme. Die Sackgasse heißt Am Fuchsberg und ist insofern dicht an der Wirklichkeit, als sich Hase und Fuchs hier Gute Nacht sagen. Bei uns vorm Haus rumpelt es nur gelegentlich: Das ist dem Kopfsteinpflaster geschuldet. Die Autos gehören in der Regel den Anwohnern, die stellen ihr Fahrzeug nicht auf die Straße, sondern in die Garage. Und kommt mal jemand auf Besuch, muss auch der sein Auto aufs Grundstück fahren. Das ist hier so Sitte.

Letztens war mal wieder einer aus Berlin hier. Große schwarze Limousine. Beeindruckend. Ich habe das Geschoss mit den vielen blinkenden Teilen umrundet. Toll, habe ich gedacht und mich daran erinnert, dass ich vor nunmehr fast sechzig Jahren an irgendeinem Wettrennen in der DDR teilnahm. Dort war ich nur gestartet, weil als Siegprämie eine Waschmaschine ausgelobt worden war. Die wollte ich unbedingt für meine Mutter gewinnen, weil sie die gesamte Familienwäsche noch immer mit der Hand wusch. Waschen musste. Ich war zweifacher Weltmeister, aber was hatte meine Mutter davon? Ohne Waschmaschine fährst du nicht nach Hause, schwor ich mir. Ich gewann sie. Aber wie die weiße Kiste nach Hause bringen? Nun, ich baute bei meinem Trabant den Beifahrersitz aus und brachte die Waschmaschine ohne Probleme nach Heyrothsberge. »Mach das mal mit deiner schickten Karre«, sagte ich dem Besucher mit der schwarzen Limousine. »Deinen Beifahrersitz kriegst du allein nie ausgebaut.« Worauf der konterte: Er müsse ja auch keine Waschmaschine auf diese Weise befördern. »Weil du keine gewinnen würdest«, sagte ich und wies auf den Speck auf seinen Hüften. Er lebe zu ungesund. »Täve«, reagierte der Autofahrer genervt, »du änderst dich nie. Immer musst du das letzte Wort haben.«

Muss ich gar nicht, das widerspricht meinem Naturell. Ich bin im Tierkreiszeichen Fisch geboren. Das sind bescheidene und gutmütige, sensible und sentimentale Leute. Ich glaube natürlich nicht an diesen Mumpitz, andere schon, weshalb ich sie damit beeindrucken kann, wenn ich die »den Fischen« angedichteten Eigenschaften runterbete. Aber ich habe zu allem eine Meinung. Zumal das Lebensmotto der Fische lautet, so wurde mir jedenfalls einmal gesagt: »Ich fühle mich mit allem verbunden.« Das kann ich nicht bestreiten. Und ich sage meine Meinung auch frei heraus. Noch nie habe ich ein Blatt vor den Mund genommen. Damit eckt man bisweilen auch an und kommt eben nicht glatt durchs Leben wie etwa ein Fisch. Haben Sie vielleicht schon mal einen Fisch gesehen, der angeeckt ist?

Ich habe zu allem eine Meinung, weil ich eine Haltung habe. Früher hieß das mal Klassenstandpunkt. Die Klasse ist weg, aber der Standpunkt blieb. Mag ja sein, dass der Grund schwankend wurde, nicht mehr so fest und unerschütterlich ist, wie wir einst glaubten. Das war wohl der Irrtum – nicht die Überzeugung. Im Prinzip ist doch alles ganz einfach. Die Schlichtheit des Gedankens scheint mir hilfreich zu sein beim Ergründen der Welt; man kann sich auch das Hirn zermartern mit tausenden Aspekten und Argumenten, sich von Selbstzweifel und Skepsis zernagen lassen. Wenn man auf dem Rad fährt, ist alles ganz simpel: treten und ans Ziel kommen. Schachspielen ist da eine größere intellektuelle Herausforderung. Denkt man. Wissen Sie, wie komplex die Taktik bei einem Radrennen ist? Was alles zu bedenken ist?

Vielleicht fragen mich auch deshalb viele Menschen – vornehmlich meine Landsleute aus dem Osten – um meine Meinung. Ich bekomme unverändert Post. Die einen sammeln Autogramme, die anderen allerdings Antworten. Früher ging man mit seinen Fragen zum Pastor oder zum Parteisekretär. Aber Pastoren gibt es kaum noch auf den Dörfern, und Parteisekretäre auch nicht mehr. Zumal die Parteien, sofern sie überhaupt noch präsent sind, selbst kaum weiter wissen. Also scheinen sich viele Leute an Personen zu halten, deren Charakter eine Art Parteiprogramm ist, ohne dass diese selbst Partei sind. Sie sind nicht so wetterwendisch wie die Parteihäuptlinge, die, um gewählt zu werden, ihre Meinung lieber dem Stammtisch anpassen, als diesem zu widersprechen.

Einverstanden, ich bewerbe mich um kein Mandat, ich kann mir in meinem Alter den Luxus einer eigenen Meinung leisten. Die Rente ist sicher. Dennoch fragen manche Enkel nicht ihren eigenen Opa, der ihnen doch auch antworten könnte, sondern mich. Vielleicht besitze ich in den Augen mancher eine Autorität, die nicht nur auf sportlichen Lorbeer gründet. Mit Anfang dreißig hörte ich mit dem aktiven Sport auf, jetzt gehe ich auf die neunzig. Wer mich siegen sah, ist jenseits der siebzig. Die DDR hatte Hunderte Weltmeister, wie ich einer war. Ich vermute also, dass man mich auch schätzt für das, was ich später tat. Dass man nicht nur wegen meiner Haltung auf dem Rad mein Urteil schätzt.

Darum wird, wenn ich denn nachfolgend auf Fragen antworte, die an mich auf Foren, in Talkshows und in Briefen herangetragen wurden, der Sport allenfalls im Hintergrund eine Rolle spielen. Außerdem bin ich auf diesen Teil meines Lebens ausführlich in meiner Autobiografie eingegangen, ich werde hier keine Berichte über längst vergessene Rennen liefern. Ich schreibe stattdessen, wie ich die Welt sehe. Aus der Perspektive eines Ostdeutschen, der in der Weimarer Republik in einer Arbeiterfamilie geboren wurde, in der Nazizeit aufwuchs und in der Nachkriegszeit eine Lehre als Mechaniker absolvierte. Der in der DDR zum erfolgreichen Radfahrer wurde, an der Deutschen Hochschule für Körperkultur studierte, eine Familie gründete und glücklich war in dem, was er tat. Und der 1990 so wenig gefragt wurde wie Millionen Landsleute, ob er lieber im Kapitalismus oder im Sozialismus leben wollte. Ich bin seither unfreiwillig Bundesbürger, saß eine Legislatur für die PDS im Parlament und freue mich, dass »Taeve« unbehindert die Sonne umkreist. So heißt seit 2005 ein Himmelskörper, der zwischen Mars und Jupiter im Asteroidengürtel seine Bahn zieht. Dass die Volkssternwarte, die am 16. Oktober 2000 diese Klamotte entdeckte und ihr meinen Namen gab, im sächsischen Drebach im Erzgebirge steht, muss ich nicht extra erwähnen. Die Volkssternwarte etwa in Aachen, am Ausgang der B1, wäre vermutlich nicht auf diese Idee gekommen. Das ist bestimmt eine ehrenwerte Institution. In Aachen aber hat man mehr das Universum auf dem Schirm, nicht unbedingt den Osten Deutschlands und dessen Bewohner. Nehme ich mal an. Das ist im Westen wohl so.

Im Unterschied zur Vereinigung vor dreißig Jahren wurde ich in diesem Fall gefragt, ob ich damit einverstanden sei, dass man einen Asteoriden nach mir benenne. Nur unter der Maßgabe, dass er nicht eines Tages mit der Erde kollidiere, hatte ich geantwortet. Die Gefahr bestünde nicht, hieß es. Warum mir das wichtig sei?

Nun, antwortete ich, ich möchte nicht in der Zeitung lesen, dass Schur abgestürzt ist.

Mit dieser Gewissheit, aus Drebach übermittelt, kann ich gern neunzig werden.

Im Friedensfahrtmuseum in Kleinmühlingen, das der Verein Radfreizeit, Radsportgeschichte und Friedensfahrt e.V. seit geraumer Zeit mit großem Zuspruch betreibt, gibt es inzwischen mehr als zehntausend Exponate. Darunter sind auch an die dreißig Aktenordner mit Brief und Karten, die mich im Laufe der Zeit erreichten. Die kann jeder lesen, so er möchte. Und einige taten es auch schon. Jüngst, als ich mal wieder in meinem Haus aufräumte, fand ich jedoch etliche Kartons mit Post, die ich wohl übersehen und es darum unterlassen hatte, sie dem Museum zu übergeben. Bei der Sichtung der Papiere wurden mir nicht nur die Ohren rot, weil die Lektüre mitunter so spannend war, sondern auch mein ganzer Kopf wurde es. Mich schlug das schlechte Gewissen! Ich stieß auf nicht wenige Briefe, in denen ich um ein Autogramm gebeten wurde. Und da der frankierte Umschlag noch dabei lag, konnte ich schließen, dass ich dem Wunsch nicht nachgekommen war. Dafür kann ich mich nur entschuldigen, wie eben auch für die unterlassenen Antworten auf Fragen, die mir gestellt worden waren. Rentner haben niemals Zeit – hier sah ich den Beweis. Er trieb mir die Schamesröte ins Gesicht. Und mich an den Schreibtisch. Wenn ich denn schon nicht auf jede Frage individuell reagierte, so soll und muss es denn auf diese Weise, also gleichsam kollektiv geschehen. Darum noch ein Buch.

Ich zitiere zwischendurch aus einigen Briefen. Die zumeist ostdeutschen Absender vermitteln viel plastischer, als ich es jemals könnte, ein Gefühl für die Zeit, in der wir alt geworden sind. Es rührte mich an, noch einmal dieses einzigartige Gefühl von Nähe und Vertrautheit zu spüren, das seinerzeit unser Zusammenleben bestimmte. Wir waren uns nah, fühlten uns füreinander und für die Welt verantwortlich. Nicht Not oder Überwachung zwangen uns zur Solidarität, sondern natürliche Mitmenschlichkeit. Heimat war nicht verordnet, sondern organisch gewachsen. Wir haben sie nicht verloren, wir leben ja noch dort, wo wir geboren wurden. Aber die Verhältnisse haben sich geändert. Manches ist besser, aber nicht Weniges wurde eben auch schlechter.

Im Vorfeld der Olympischen Spiele 1964 fanden deutsch-deutsche Ausscheidungswettkämpfe statt. Zum dritten Mal trat bei den Spielen eine gesamtdeutsche Mannschaft an, und die Athleten aus der DDR und der BRD ermittelten in Wettbewerben ihre Besten, die die Fahrkarte erhalten würden. Auf der Autobahn bei Erfurt starteten jeweils fünfzehn ostdeutsche und westdeutsche Rennfahrer. Für mich war schon bald der Wettkampf zu Ende, ich landete im Graben. Damals sagte ich, dass mich eine Trinkflasche zum Straucheln gebracht habe. Das war eine politische Notlüge. Ein westdeutscher Fahrer hatte mich mit seinem Knie vorsätzlich ausgehebelt, indem er unter mein Lenkrad gefahren war und sein Bein gehoben hatte. Ich wollte damals kein Öl ins Feuer des Kalten Krieges gießen. Und auch hier werde ich nicht den Namen des Fahrers nennen. Nicht nur deshalb, weil man über Tote nur Gutes sagen soll. Sondern: Irgendwann muss mal Schluss sein mit dieser ganzen Ost-West-Reiberei. Denn der Graben läuft nicht von Norden nach Süden, sondern zwischen oben und unten, zwischen Anstand und Unanständigkeit, zwischen Vernunft und Unvernunft, zwischen Wahrhaftigkeit und Lüge. Und zwischen einem sauberen, souveränen Umgang mit unserer Vergangenheit und der Geschichtsverdrehung im Dienste der politischen Propaganda. Ich wünsche mir, dass mein Buch zu dieser notwendigen Entkrampfung beiträgt. Jeder DDR-Sportler war ein deutscher Sportler. Ich auch.

SOLL MAN DEN ENKEL ZUM SPORTTREIBEN BEWEGEN?

Ich glaube, diese Frage zielt weniger auf den gesundheitlichen Aspekt. Denn da lässt sich die Antwort in ein einziges Wort fassen: Natürlich! Es ist doch inzwischen Gemeingut, dass eine gesunde Lebensweise – zu der auch die Bewegung gehört – Voraussetzung für ein langes Leben ist. Dem wird bisweilen widersprochen, indem entweder auf Sportler, die vor der Zeit gingen, oder auf ungesunde Vorbilder verwiesen wird. Etwa auf den britischen Premier Winston Churchill, der wie ein Schlot rauchte, wie ein Loch soff und »No sports!« als sein Lebensmotto ausgab. Trotzdem wurde er neunzig.

Ich glaube, er war wohl die Ausnahme, die die Regel bestätigte. Vor einigen Jahren, so las ich, habe ein britischer Journalist versucht, Churchills »Tagesration« nachzutrinken. Bekanntlich nahm Churchill am Morgen den ersten Whisky noch im Bett, es ging weiter mit Brandy, Sherry und immer wieder Whisky, zum Essen trank er Champagner. Abends kapitulierte der Zeitungsmann, der den Churchill-Test gemacht hatte. Er sei zwar nicht total betrunken gewesen, erklärte er später ernüchtert, aber ihm war kotzübel.

Vielleicht lag’s am fehlenden Training, das ihm Churchill voraushatte?

Ich habe jedenfalls zeitlebens Alkohol gemieden und auch nie geraucht. Mich störte schon beizeiten, wenn ich paffende Sportler sah. Mit einem klapprigen Tourenrad fuhr ich täglich die Strecke zu meinem Lehrbetrieb nach Körbelitz, das waren sechs Kilometer hin und sechs Kilometer zurück. Und ich machte oft an der Radrennbahn Station, um dort den Fahrern zuzuschauen. An die Radrennbahn in Biederitz erinnern heute nur noch die Gaststätte »Zur Radrennbahn«, auf halbem Wege zwischen der Alten Elbe und dem Friedhof gelegen, und alte Zausel wie ich. Einerseits bewunderte ich diese Athleten, die in den tristen Nachkriegsjahren in ihrer Freizeit Sport trieben. Andererseits verstand ich nicht, weshalb die meisten rauchten, wenn sie vom Rad stiegen. Selbst als Halbwüchsiger ahnte ich, dass dies den Lungen nicht unbedingt zuträglich war. Nicht nur, weil der Rauch im Hals kratzte.

Unter jenen Sportlern war auch einer, der nur noch einen Arm besaß. Den anderen hatte er im Krieg verloren. Wo das geschehen war, habe ich ihn nie gefragt. Ich beobachtete diesen Krüppel aufmerksam – ich weiß, »Krüppel« sagt man heute nicht mehr, man spricht von Menschen mit Behinderung. Damals, noch lange nach dem Krieg, benutzte man das Wort »Versehrte«, ohne zu bedenken, dass diesen Begriff die Nazis durchgesetzt hatten, wobei sie auch noch zwischen Friedens- und Kriegsversehrten unterschieden. »Versehrter« klang nicht so brutal wie »Krüppel« und sollte vermutlich dem Krieg den Schrecken nehmen.

Also ich beobachtete fasziniert diesen Einarmigen und dessen Spaß, mit dem er in die Pedalen trat, was mir zweierlei offenbarte. Man musste nicht vollkommen und perfekt sein, um Freude am Leben zu haben, und man konnte auch mit einem Handicap gewinnen. Denn dieser Mann fuhr hervorragend. Er hatte den Willen dazu, und er trainierte hart.

Das A und O, das wurde mir damals bewusst, ist der feste Wille, mit dem man nicht nur das Training, sondern sein ganzes Leben steuern und organisieren muss. Und wenn man hoch hinauf will, sollte man immer wissen, woran man sich festhalten kann. Ich stieg damals an einem Schornstein der stillgelegten Ziegelei hinauf, um eine Wette unter uns Jugendlichen zu gewinnen. Ohne Sicherung kletterte ich am Schlot empor, die Hände klammerten sich an die im Mauerwerk verankerten Bügel. So ging es Stufe um Stufe hinauf, der Wind blies mir um die Ohren, aber Angst hatte ich nicht, auch als die Hände immer kälter und steifer wurden. Oben schaute ich in den Schlund, aus dem es noch immer kalt nach Rauch roch, und in die Ferne. Tatsächlich – hinterm Horizont, der damals für mich nach sechs Kilometern in der Werkstatt in Körbelitz endete, ging es weiter.

So merkte ich gar nicht, dass sich zu meinen Füßen viele Menschen versammelten, auch der Dorfpolizist war unter ihnen, denn den hatte man eilig alarmiert: Nun tu doch was, der Junge stürzt sich zu Tode! (Wobei unausgesprochen blieb: mit Absicht oder als Unfall.) Meine Mutter barmte am lautesten, was für mich damals nicht zu verstehen war – weder mit den Ohren noch mit dem Verstande. Und als ich wieder unten war, schlug die Angst im Wortsinne um: Ich bekam von ihr ein paar hinter die Löffel.

Bubis Aufstieg an der Esse war in Ermangelung anderer Themen mehrere Tage Dorfgespräch, wobei zwei Unkenrufe vorherrschten: Der will mal hoch hinaus, war die noch eher wohlmeinende. Die andere lautete: Wer hoch steigt, wird tief fallen! Ich mochte an derlei Automatismus nicht glauben, sondern eher daran, dass man alles schaffen könne, wenn man es nur wolle.

Um zum Beispiel beim Radfahren gewinnen zu können, musste man lediglich besser sein als die anderen. Ich schaute mich unter den Sportkameraden und potentiellen Konkurrenten um. Die älteren würden nie besser werden, als sie es gegenwärtig waren – dafür sorgte allein der Tabakgenuss. Die jüngeren würde ich schlagen können, wenn ich nur intensiver als sie trainierte, sagte ich mir.

Und das tat ich.

Ein Bus war mein Wasserträger. Diesen Begriff sollte ich erst sehr viel später kennenlernen: Er bezeichnet jene Radfahrer in einer Mannschaft, in deren Windschatten die Favoriten Kraft für den Endspurt sparen und die erfolgreiche Ausreißversuche der Konkurrenten verhindern.

Der Linienbus fuhr auf der F1 von Heyrothsberge nach Körbelitz, wo ich im kleinen Handwerksbetrieb von Willi Emmer Maschinenmechaniker lernte. Der Bus verkehrte seinerzeit ein wenig häufiger als heutzutage, und er hielt etliche Male auf diesen sechs Kilometern. Das war von Vorteil: Auf der geraden, langen Strecke war der Bus natürlich schneller als ich, aber an den Haltepunkten holte ich ihn ein. Das ermunterte und ermutigte natürlich, denn nur hinterherzufahren machte auf Dauer keinen Spaß.

Der Bus fuhr nach Fahrplan, also an jedem Tag, bei jedem Wetter mit der gleichen Geschwindigkeit und stoppte auf die Minute an jedem Wartehäuschen. Auch das erwies sich als hilfreiche Handreichung. So merkte ich nämlich, dass ich von Woche zu Woche schneller wurde. Irgendwann trafen wir zur gleichen Zeit an der ersten Haltestelle ein. Er musste halten – und ich zog an ihm triumphierend vorbei. Fantastisch. Und bald war ich noch vor ihm an der Haltestelle.

Mein erster Trainer hieß also nicht Meier, Müller oder Schulze, sondern Bus.

Und mein erstes Rennrad war von Diamant und gehörte meinem Vater. Dies zu erwähnen ist aus zwei Gründen wichtig. Erstens nahm er es mir wieder weg, als er hörte, ich wolle damit bei einem Jugendrennen starten. Warum er damals sein Veto einlegte, hat er mir bis zu seinem Tod nicht verraten. Zweitens erwähne ich die Marke deshalb, weil es sie noch immer gibt. In Hartmannsdorf bei Chemnitz produziert die älteste Fahrradfabrik Deutschlands – ununterbrochen seit 1895. Allein zu DDR-Zeiten wurden dort über acht Millionen Räder hergestellt; theoretisch fuhr jeder zweite DDR-Bürger auf Diamant, die anderen gingen zu Fuß oder nahmen das Auto. Überflüssig zu erwähnen, dass ich Gold auf Diamant holte, die erfolgreiche Nationalmannschaft der DDR rollte auf Rädern aus Sachsen.

Wegen des Einspruchs meines Alten ging ich in Wolmirstedt mit meinem alten Tourenrad ins Rennen. Dabei wurde meine Hoffnung auf den Sieg noch übertroffen von dem Wunsch, die Mühle möge bis zum Ziel durchhalten. Sie tat’s, und am Ende bekam ich als Gewinner eine Papierschleife und zwei Einladungen. In Aschersleben und in Halle sollten weitere Anfängerrennen stattfinden. Inzwischen hatten die Sportfreunde der BSG Grün-Rot Magdeburg ein Auge auf mich geworfen. Grün und rot waren Magdeburgs Stadtfarben seit anno putz und hatten mit Politik nichts zu tun …

Ich merke schon, dass ich mich immer mehr meiner eigenen sportlichen Anfänge zu erinnern beginne, was nur bedingt die Ausgangsfrage beantwortet. Ich verstehe diese so, ob es heutzutage überhaupt noch Sinn macht, den Nachwuchs für Sport zu begeistern. Also selbst mehr zu unternehmen, als lediglich am Wochenende in die Muckibude zu gehen oder durch den Park zu joggen. Soll man sich einem Sportverein anschließen und damit einem regulären Trainingsbetrieb?

Diese Frage lässt sich nicht mit einem klaren Ja oder Nein beantworten.

Hochleistungs- wie Breitensport besaßen in der DDR einen anderen Stellenwert als heute. Das hing nun wirklich mit dem Charakter der Gesellschaft zusammen und auch mit den seinerzeitigen internationalen Umständen.