19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Goldmann Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

»Ich habe mein ganzes Leben darauf gewartet, dieses Buch zu schreiben.«

Ob Richard Löwenherz, Henry Wilkox, Richard Nixon, Butler Stevens oder natürlich Dr. Hannibal Lecter – Anthony Hopkins‘ Rollen sind wie der Schauspieler selbst zu Ikonen geworden. Doch sein Weg war nicht von Beginn an mit Ruhm gepflastert. Er beschreibt sich selbst als Einzelgängerkind, hatte durchweg Probleme in der Schule und bewunderte zwar schon früh die großen Kinoschauspieler seiner Zeit, fiel selbst jedoch wenig durch Talent auf. Sein Schuldirektor fand einst folgende wenig schmeichelhafte Worte für ihn: »Anthony liegt weit unter dem Bildungsstandard dieser Schule. Er zeigt kein Interesse an Sport, Leichtathletik oder an den Stücken unserer Theatergruppe. Er findet keine Freunde. Anthony scheint sich für nichts um ihn herum zu interessieren.«

Besonders das Verhältnis zu seinem Vater litt unter den Enttäuschungen, die der junge Anthony ihm brachte. Doch dieser ließ sich nicht entmutigen – im Gegenteil: Der Ehrgeiz packte ihn, und 70 Jahre später hat Anthony Hopkins der Welt bewiesen, was für ein brillanter Kopf er ist. Spätestens seit Das Schweigen der Lämmer gilt er als einer der bekanntesten Schauspieler der Welt, Oscars, Golden Globes, Emmys und weitere Preise zeugen von seinem Erfolg.

In seiner großen Autobiografie lernen wir den Menschen hinter seinen Rollen kennen. Er schreibt offen über die Dämonen, die ihn im Laufe seines Lebens heimsuchten, und über seinen Kampf mit dem Alkoholismus. Er scheut weder die Höhen und Tiefen seiner bewegten Karriere noch die seines Privatlebens und legt seine Gedanken in unnachahmlicher Weise mit einer ganz besonderen Erzählgabe dar.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 441

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Buch

»Glaubt man den Jungen, dann neigen die Alten dazu, zu grübeln und über gute oder auch schlechte alte Zeiten zu schwadronieren. Als ich jung war und alles zu wissen glaubte, war das auch mein Eindruck von den alten Langweilern, den öden alten Wracks, die ständig von früher schwafelten.

Ich dachte: Hoffentlich werde ich nicht auch mal so.

Jetzt bin ich genau dieser alte Mann geworden. Zum Anfang zurückzukehren – alles noch einmal zu durchleben –, das hat mich aufgerüttelt. Jetzt weiß ich mein Glück und die Sommertage meiner Kindheit zu schätzen. Jetzt, wo ich alles zu Papier gebracht habe, fühle ich mich frei genug, die Vergangenheit zu vergessen und mich auf das große Geheimnis vorzubereiten.«

Autor*in

Sir Philip Anthony Hopkins CBE ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten britischen Schauspieler. Er begann seine Laufbahn auf der Bühne, wo er unter anderem neben Laurence Olivier auftrat, bevor er Hauptrollen in verschiedenen, von der Kritik gefeierten Filmen übernahm. Im Verlauf seiner sechzigjährigen Karriere wirkte Hopkins in namhaften Filmen mit wie Das Schweigen der Lämmer, Was vom Tage übrig blieb, Marvel’s Thor, The Father und vielen mehr. Jüngst spielte er eine der Hauptrollen in der Serie Those About to Die und wird in einem Film über das Leben der Familie Maserati in der Regie von Oscargewinner Bobby Moresco zu sehen sein. Er hat zahlreiche Auszeichnungen für seine herausragenden Leistungen erhalten, darunter zwei Oscars, vier BAFTA Awards, zwei Emmys und den Laurence Olivier Award. Zurzeit lebt er mit seiner Frau Stella in Los Angeles, Kalifornien.

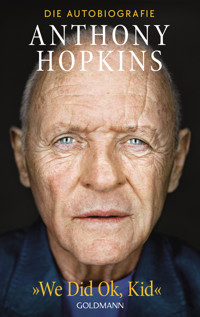

DIE AUTOBIOGRAFIE

ANTHONY HOPKINS

»WE DID OK, KID«

Aus dem amerikanischen Englisch von Conny Lösch

Die englische Originalausgabe erschien 2025 unter dem Titel »We Did Ok, Kid. A Memoir« bei Summit Books, einem Imprint von Simon & Schuster, New York.

Wir haben uns bemüht, alle Rechteinhaber ausfindig zu machen, verlagsüblich zu nennen und zu honorieren. Sollte uns dies im Einzelfall aufgrund der schlechten Quellenlage bedauerlicherweise einmal nicht möglich gewesen sein, werden wir begründete Ansprüche selbstverständlich erfüllen.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Deutsche Erstausgabe November 2025

Copyright © 2025 der Originalausgabe: Anthony Hopkins

Copyright © 2025 der deutschsprachigen Ausgabe: Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München

(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR.)

Redaktion: Fabian Bergmann

Umschlag: Uno Werbeagentur, München

Umschlagmotiv: Martin Schoeller / AUGUST

Satz: Uhl + Massopust, Aalen

IJ ∙ CF

ISBN 978-3-641-33543-4V001

www.goldmann-verlag.de

In Liebe für Stella

Nicht zu belachen, nicht zu beklagen, nicht zu verfluchen, sondern zu verstehen.

Baruch de Spinoza,Tractatus theologico-politicus

Inhalt

We did ok, kid

Elefantenkopf

Dreiundneunzig Millionen Meilen weit weg

Die Krähe

April, April!

Terrazzo. Terrazzo. Terrazzo

Dummdreist

Sonst blüht dir was

Auf der Durchreise

Der Herumtreiber

Gerissener walisischer Fuchs

Du bist der Star

Die Tage des Weines und der Rosen

Denk nach. Sei vernünftig

Das bringt Sie um

New York

Das Ship Inn

Der Tod kommt, wenn er kommt

Er ist ein Mensch, das macht ihn umso unheimlicher

Fava-Bohnen und ein ausgezeichneter Chianti

Das Leben, das Leben, das Leben!

Das Ticken der Stimmen in meinem Kopf

Das Cadillac-Lächeln

Aus nichts kann nichts entstehen

Stell dein Talent unter den Scheffel

Je älter ich werde, umso weniger weiß ich

Dank

Anthony Hopkins’ Gedichte für den täglichen Gebrauch

Quellennachweis

Bildteil 1

Bildteil 2

Bildnachweis

Einleitung We did ok, kid

An einem grauen Sonntagvormittag im Jahr 1941 schenkte mir Cliff Mathers, ein Freund meines Vaters, am Strand von Aberavon in Wales ein Hustenbonbon. Damals, mitten im Krieg, bekamen wir nur sehr wenig Süßigkeiten oder Bonbons, wenn überhaupt. Es waren die Jahre der Lebensmittelrationierungen. Ungeschickt ließ ich das Bonbon in den Sand fallen und weinte, während mein Vater und Cliff lachten. Doch ich bekam ein zweites Bonbon, und mein Vater ging in die Hocke, um mich zu trösten. Keine Tränen mehr. Cliff schoss ein Foto. Die Begebenheit ist eine meiner frühesten Erinnerungen. Ich war drei.

Jetzt, mit siebenundachtzig Jahren, betrachte ich hin und wieder das Foto und möchte zu dem aufgeregten kleinen Jungen sagen: »We did okay, kid.« Alles in allem ist es ganz gut gelaufen.

Wie die meisten Kinder war ich ängstlich und verwirrt. Aber das gehört zum Aufwachsen dazu – man ist zu jung, um dem eigenen Dasein eine Bedeutung beizumessen. Allerdings hat mich dieses eigenartige Gefühl des Verlorenseins oder Nichtklarkommens durch die vielen Jahre meines Lebens begleitet. Jetzt bin ich erstaunt – oder sollte ich sagen bestürzt? Verblüfft? Ja, verblüfft – dass es mich immer noch gibt. Keine Erklärung.

Das unauslöschliche Gefühl, nie so richtig »auf der Höhe« zu sein, haftet mir im tiefsten Inneren wie ein Geburtsmal an.

Dabei bin ich eigentlich aus zähem Leder. Mein Vater war genauso – sehr trocken, nie schwammig. Sein Rat an mich lautete: »Weitermachen. Halt dich gerade und beklag dich nicht.« Das war ein guter Tipp. Oder auch: »Das Leben ist hart. Na und? Gib niemals auf.« Ein bisschen schroff, mag sein, aber es hat mir geholfen durchzuhalten. So war mein Vater, Richard Arthur Hopkins.

Inzwischen ist er lange tot. Ich weiß nicht, ob er in einer anderen Dimension weiterexistiert – im Jenseits oder sonst einer Wunschvorstellung. Aber er steckt tief in mir drin, wie Scherben von zerschlagenem Porzellan.

Es ist ein einsames Leben. War es immer schon. Aber kein Problem, kein großes Ding. Eigentlich war’s eine irre Reise, denn ich bin kein Opfer. Ich habe mir all die kaputten Einzelteile zunutze gemacht – Einsamkeit, Entfremdung, Angst, egal, welche Scherben es waren. Und jetzt bin ich froh darum. All die Ärgernisse und Stachel haben mich in Bewegung gehalten – und hierhergebracht.

Eins Elefantenkopf

An einem weiteren nassen grauen Sonntag – dieses Mal im September 1949, ich war elf Jahre alt – stand ich plötzlich allein da.

Es war der Nachmittag, an dem meine Mutter und mein Vater mich ins Internat brachten, ein rotes Backsteingebäude aus dem 19. Jahrhundert auf einem Hügel über dem nordöstlich der walisischen Metropole Cardiff gelegenen Städtchen Pontypool.

West Mon war ein gotischer Bau mit hoch aufragenden Turmspitzen und einem Flachrelief über dem Eingang, das zwei Widder mit einer Schriftrolle zeigte, auf der das Motto DIENENUNDGEHORCHEN stand. Das Gebäude hatte etwas Unheilvolles, eine gewisse Spukschloss-Qualität, die durch den eisigen Regen, den grollenden Donner und den peitschenden Wind von Monmouthshire noch verstärkt wurde. Ich hasste die Schule auf den ersten Blick.

Man ließ mich dort, weil meine Mutter Wert darauf legte, mir eine anständige Erziehung angedeihen zu lassen. Mein Vater war nur mittelmäßig begeistert von der Idee, da es ihn einen dicken Batzen seines schwer verdienten Geldes kostete, mir eine solche Chance zu ermöglichen.

Ich war auf der Seite meines Vaters, weil mich die Schule kaum weniger hätte interessieren können. Wozu so viel Geld verschwenden? Ich war nie der Hellste gewesen, und es gab wenig Hoffnung, dass sich das ändern würde. Die bleichgesichtigen Lehrer an meiner Grundschule in Port Talbot hatten mich längst abgeschrieben – ein besonders unangenehmer Kollege dort hatte mir den Spitznamen »Dennis, der Dumme« verpasst.

Die Kinder in unserer Straße nannten mich hingegen »Elefantenkopf.« Mein Kopf war tatsächlich recht groß und passte irgendwie nicht zu meinem kümmerlichen Körper. Meine Eltern waren überzeugt, ich hätte Wasser im Gehirn, aber der gute Dr. Bray, ein Kinderspezialist, versicherte ihnen, ich sei normal.

»Er muss nur ein bisschen zunehmen«, erklärte er ihnen.

Von meinen Eltern in West Mon abgeliefert zu werden, war kein katastrophales Ereignis, eher eine lästige Temposchwelle auf dem Highway des Lebens, aber trotzdem wurde damit bei mir die Saat der Gleichgültigkeit gelegt. Ich schwor mir, es drauf ankommen zu lassen und weder meine Mutter noch meinen Vater jemals wieder emotional an mich heranzulassen – und auch sonst niemanden. Es war mir nicht mehr wichtig. Ich beschloss, mein Leben nach meinen eigenen Vorstellungen zu leben und mit wachem Blick in die Zukunft zu sehen. Die Vergangenheit zu vergessen. Kindheit adé. Kapiert? Ende der Durchsage. Der Geist war in die Maschine eingedrungen.

Nach einem kurzen Termin beim Direktor Mr. Harrison und seiner überschäumenden, fülligen Frau sowie einem kurzen Abstecher in den klaustrophobischen Schlafsaal mit den krankenhausgrünen Wänden und den sechzehn viel zu dicht nebeneinander aufgestellten Betten, kehrten meine Eltern und ich zum Parkplatz an der Treppe vor dem Haupteingang der Schule zurück. Meine Mutter und mein Vater stiegen in den Wagen, um nach Hause zu fahren. Beim Ausparken funkelte ein seltener Sonnenstrahl auf der Windschutzscheibe. Obwohl er mich blendete, sah ich, dass meine Mutter mir winkte. Mein Vater richtete den Blick stur auf die Straße, weshalb auch ich keinen Arm hob und nicht zurückwinkte.

Als ihr Wagen – ein auf Hochglanz polierter Ford Model C Ten – über die Auffahrt verschwand, fiel mir das Kennzeichen auf: BTX 698. Den gesamten restlichen Nachmittag murmelte ich immer wieder die Nummer: »BTX 698. BTX 698. BTX 698.«

Das Motto der Schule lautete: »Glaube, vollbringe, leiste, diene und gehorche.« Die Schulhymne war noch deprimierender: »Wir marschieren freudig singend zu einem Siegeslied.« Jeden Morgen bei der Andacht mussten wir diesen absurden Blödsinn vor der versammelten unerbittlichen Lehrerschaft singen.

Einer der Hausvorsteher in diesen Gefängnismauern war ein kaltherziger militärischer Typ; er hatte am Nordafrika-Feldzug gegen Rommel teilgenommen. Ich nannte ihn »Lob« als Abkürzung für lobster, weil er stets krebsrot im Gesicht war. Er erklärte mir, meine Verdienste und Aussichten seien »ein einziges Trauerspiel«. Mir gefiel der eigenartig dramatische Klang von Trauerspiel.

»Na, na, na«, sagte ich. »Ich bin, der ich bin, der ich bin. Ich bin der Elefantenkopf, ein einziges Trauerspiel.«

Ich war auch gut darin, den Clown zu spielen. Ich alberte häufig herum, war die Vogelscheuche aus Der Zauberer von Oz, Bela Lugosi als Dracula oder Boris Karloff als Frankensteins Monster. Ich verstand es auf fast unheimliche Weise, Stimmen oder Geräusche nachzuahmen. Ich konnte wiehern wie ein Pferd und bellen wie ein Hund. Auch Bugs Bunny hatte ich drauf. »Is was, Doc?« Elmer Fudd. Daffy Duck. Schweinchen Dick. »Das war’s, Leute!«

Wenn ich meine Elefanten-Nummer aufführte, lachten einige meiner Mitschüler, und Lob schrieb an die Tafel: »Denn was sind Menschen besser als Schafe oder Ziegen, die ein blindes Leben nähren im Gehirn?« – Alfred Lord Tennyson.

Wir mussten es zwanzigmal abschreiben. Ich nahm es mit grimmigem Humor. Während ich die gleichen Worte immer wieder schrieb, meckerte ich wie eine Ziege und blökte wie ein Schaf. Lob eilte durch den Gang zwischen den Pultreihen zu mir. Ohrfeigen. Weiteres Geblöke. Und weitere Ohrfeigen.

Je mehr Ohrfeigen ich bekam, umso häufiger griff ich auf einen Kniff zurück, der mir schließlich mein Überleben sicherte: Ich setzte eine Miene auf, aus der reine Dummdreistigkeit sprach. Dieser Blick war Ausdruck meiner Gleichgültigkeit gegenüber allem, was ich in meiner Umgebung als feindlich empfand. Zeig bloß keine Reaktion. Starr den Feind nieder. Tu so, als würde er gar nicht existieren. Ich hatte große Freude an dieser neu entdeckten Macht. Zeig keinen Schmerz! Vergrab den Schmerz, kehr ihn unter den Teppich, mach weiter. Erwachsene trieb ich damit in den Wahnsinn, und das war mir gerade recht.

Auch wenn das Leben an jenem scheußlichen Ort bedrückend war, kam ich dort doch zum ersten Mal mit William Shakespeare in Berührung.

Es geschah an einem Samstagabend. Wir wurden in der Aula versammelt, nicht um die Schulhymne zu singen – Gott sei Dank –, sondern um einen Film zu sehen, einen richtigen Film mit Ton. Die Schule hatte einen Filmprojektor gemietet und dazu jemanden, der ihn bedienen konnte, Mr. Gordon Philips. Das war etwas Neues und Aufregendes.

Wir saßen auf unseren Holzstühlen und warteten. Endlich rauschte Mr. Harrison, der Direktor, in den Saal, sein Talar bauschte sich der Bedeutung dieses großen Ereignisses entsprechend auf. Sein gewichtiges Schlachtschiff von einer Frau, die alte Ma Harrison, gesellte sich laut dröhnend zu ihm. Unsere Lehrer folgten. Max Horton, Lob Garnett und die anderen. Mr. Harrison ermahnte uns, leise zu sein – kein Reden, Zappeln oder Lachen. Wer gegen die Vorschriften verstößt, wird des Saals verwiesen – und anschließend, so stellten wir es uns vor, in der Sporthalle hingerichtet.

»Nun, Hamlet ist ein sehr bedeutender Film«, verkündete Mr. Harrison. »Mr. Laurence Olivier, der größte Shakespeare-Darsteller der Welt, hat bei diesem Film Regie geführt. Außerdem engagiert er sich leidenschaftlich dafür, die mächtigen Worte und Weisheiten des Barden aus Warwickshire, Mr. William Shakespeare, zu verbreiten.«

Oh, Gott hilf! Alles, bloß nicht Shakespeare. Bitte erspare uns diese sterbenslangweiligen Belanglosigkeiten.

Mr. Harrison ließ sich weitere fünf Minuten über Shakespeare und Mr. Olivier aus. Zum Schluss würdigte er unseren Filmvorführer, Mr. Gordon Phillips aus Griffithstown.

Das kann ja nur eine unendlich deprimierende Stunde werden!, dachte ich. Wir drehten uns alle zu Mr. Phillips um. Ma Harrison forderte uns auf, im Chor zu sagen: »Danke, Mr. Phillips aus Griffithstown.« Ich fühlte mich wie in der Hölle.

Der rundliche junge Mann mit speckigem Gesicht, der sich die Haare mit Pomade an den Schädel gekleistert und aus gegebenem Anlass eine blaue Fliege angelegt hatte, stand zwischen den beiden Filmprojektoren und war bereit. Es war wirklich die Hölle.

Auf der Bühne war eine große Kinoleinwand aufgebaut.

Das Licht im Saal wurde gedämpft. Auf der Leinwand erschien nun der bekannte Vorspann der J. Arthur Rank Organisation, des großen britischen Filmverleihs. Ein riesiger Gong wurde geschlagen, der Schriftzug A J. Arthur Rank Enterprise, dann wurde die Leinwand dunkel. Und plötzlich ertönten die mächtigen Anfangsakkorde der Musik von William Walton.

Es war … atemberaubend. Die Szene auf der Wehrmauer. Der Geist von Hamlets Vater. Schloss Kronborg. Olivier. Sein Eröffnungsmonolog:

O, schmölze doch dies allzu feste Fleisch.

Zerging’, und löst’ in einen Tau sich auf!

Ich lauschte wie gebannt bis zur allerletzten Zeile des Monologs.

Doch brich mein Herz! Denn schweigen muss mein Mund.

Noch nie hatte mich etwas mit solcher Wucht erwischt. Es war explosiv. Noch verstand ich die Struktur des Stücks und seine Nuancen nicht – die archaischen Worte, die mir neue und unvertraute Sprache, den Rhythmus und die Ausdrucksweise.

Aber ich spürte, dass Olivier in der Rolle des Hamlet zu mir sprach, sich an eine lange verborgene Seite in mir richtete. Es war eine überirdische Erfahrung. Die Trauer Hamlets über den Tod seines Vaters und den Verrat seiner Mutter an ihrem toten Mann. Überwältigt von der monumentalen Darstellung beschädigter Väter und Mütter und unser aller Getriebenheit angesichts der Geister der Erinnerung, weinte ich. Ich war zu jung, um die moderne Bedeutung der Worte zu begreifen. Aber eine Kraft hatte mich getroffen, mitten ins Mark desjenigen, der ich war.

Zwei Dreiundneunzig Millionen Meilen weit weg

Meine Leistungen in jenem ersten Internat beliefen sich auf null, weshalb sich meine armen Eltern etwas anderes ausdenken mussten, um für meine Bildung zu sorgen. Sie suchten verzweifelt nach jemandem, der ihnen helfen würde, mich in die höheren Sphären der Gelehrsamkeit hinaufzukatapultieren. Jemanden, der, wie sie flüsterten, »das ein oder andere gute Wort« für mich einlegen könnte.

Es hatte etwas von einer verwickelten Shakespear’schen Komödie, voller Augenzwinkern und beiseitegesprochenen Bemerkungen. Wahrscheinlich hätte ich mich geehrt fühlen müssen, im Zentrum solcher Ränke zu stehen, tatsächlich aber kam ich mir vor wie ein Trottel, der sich selbst verkauft. Ich wollte nichts damit zu tun haben.

Schließlich gelangten wir an eine rätselhafte Gestalt, eine Person mit Einfluss.

Onkel Eddie – der, wie man mir erklärte, in der Gegend von Rest Bay bei Porthcawl lebte, »überhaupt keine Allüren« hatte und eine ehrliche Haut war – sollte mein Retter werden.

Zufällig war dieser großartige Mensch, den alle nur Onkel Eddie nannten, väterlicherseits wirklich mit uns verwandt. Dieser Teil der Familie, die betagten Tanten und Onkel in der St Mary’s Street, die crachach von Rest Bay, »stanken vor Geld«, behauptete mein Vater. Crachach war ein abwertender Begriff für die Elite, die im walisischen Bildungswesen das Sagen hatte.

Dabei war keiner meiner beiden Großväter irgendwie hochtrabend. Grandpa Hopkins – oder Grandpa H., wie ich ihn nannte – war ein zäher alter Vogel. Und er zeigte mir nur allzu gerne, wie zäh er war.

Jeden Morgen badete er in kaltem Wasser, danach arbeitete er den ganzen Tag.

»Ich bin knallhart«, sagte er, streckte seinen rechten Arm aus, ballte die Hand zur Faust, löste sie wieder und streckte die Finger aus. »Sieh dir das an – kein Zittern. Das ist echte Kraft. Du musst stark sein in dieser Welt. Der Stärkere überlebt, sagt man so.«

Er war 1878 im Süden von Wales, in Neath, geboren worden, und laut der Legende – möglicherweise seiner eigenen – riss er vor seinem ständig betrunkenen Vater aus und fuhr als blinder Passagier mit dem Zug nach London. Dort fand er im Südosten eine Unterkunft in Bermondsey. Er hatte kaum Geld, ergatterte aber einen Job in einer deutschen Bäckerei in der Nähe der Piccadilly, wo er zunächst putzte und Böden schrubbte.

Die Stimmung in der Bäckerei war bedrückend, und ihm wurde harte Knochenarbeit abverlangt, schließlich aber lernte er das Bäckerhandwerk und wurde zu einem Meisterkonditor. Später gewann er Auszeichnungen bei Bäckermessen in Earls Court in London. Ich habe seine Silberpokale immer noch, viele davon sind graviert. Auf einem steht: Arthur Richard Hopkins 1924, erster Preis für Korinthenbrötchen.

Mag sein, dass er seine Geschichten ein bisschen ausschmückte, aber mir kamen sie authentisch vor, und ich bewunderte den alten Mann. Umgekehrt schien er allerdings nicht unbedingt viel von mir zu halten, es sei denn, ich spielte Klavier für ihn. »Anthony hat einen ganz schön großen Kopf«, sagte er einmal zu meiner Mutter. »Ich frage mich nur, warum. Viel ist ja leider nicht drin.«

Grandpa Hopkins war Atheist, Vegetarier und Fan von Charles Darwin sowie dem großen Theaterschriftsteller George Bernard Shaw. Mit der Zeit begann er, sich sehr für die Entwicklung der amerikanischen Selbsthilfe-Bewegung zu interessieren. Er zeigte mir Bücher, die er als Lehrling in London in einem Trödelladen in der Charing Cross Road erstanden hatte. Obwohl er sich damals kaum die Miete oder Lebensmittel leisten konnte, wollte er unbedingt diese Bücher besitzen, unter anderem Evils of Tobacco von Dwight Baldwin und Developing Mental Power von George Malcolm Stratton.

Einmal erzählte er mir die Geschichte eines jungen Mannes namens Gerald, mit dem er in der Londoner Bäckerei gearbeitet hatte. Gerald hatte eine junge Frau geheiratet, gemeinsam versuchten sie, ihr kleines Mädchen durchzubringen, hatten aber nie genug zu essen. Gerald war schwer krank. Mein Großvater dachte, er leide an der Schwindsucht – Tuberkulose –, da ein trockener, festsitzender Husten zu seinen Symptomen zählte. Eines Morgens erschien Gerald nicht zu seiner Schicht. Der Vorarbeiter teilte der Belegschaft mit, der junge Mann sei in der vorangegangenen Nacht an einer Lungenentzündung gestorben. Die anderen Angestellten der Bäckerei schwiegen und setzten ihre Arbeit fort, als wäre nichts gewesen.

Mein Grandpa Hopkins wurde Streikführer. Meinem Vater erzählte er, einmal sei er Wladimir Lenin begegnet. Das könnte eine frei erfundene Geschichte sein, ein Baustein seiner Legende, es könnte aber auch stimmen, da Lenin zu der Zeit im Londoner Exil lebte. Leo Trotzki lebte ebenfalls in der britischen Hauptstadt, in der ein glühender, feuriger Marxismus um sich griff. Irgendwann kehrten Grandpa Hopkins und meine Großmutter Emmy mit den drei gemeinsamen kleinen Kindern Miriam, Richard und Torna nach Port Talbot zurück. Sie kämpften ums Überleben.

Wales wird gerne als »Land of Song« bezeichnet. Dylan Thomas verarbeitete dies in seinem Hörspiel Unter dem Milchwald zu einer mythologischen Version, aber in Wirklichkeit hat das Wales meiner Familie nichts Idyllisches, Volkstümliches oder Romantisches.

Als mein Vater vierzehn Jahre alt war, 1921, wurde er aus der Schule genommen, damit er unbezahlt im Backhaus der Familie in der Tanygroes Street in Port Talbot arbeitete; er blieb dort bis 1936.

Auf der anderen Seite des sprichwörtlichen Zauns stand mein Großvater mütterlicherseits, Fred Yeats. Er war in Pewsey in Wiltshire geboren worden und sagte immer, wenn ich mich über etwas ärgerte oder unglücklich war: »Was passiert ist, ist passiert. Das ist Schnee von gestern. Lass es gut sein.«

Grandpa Yeats fand Arbeit auf den Zugstrecken und den Rangierbahnhöfen in Swindon, dann zog er nach Südwales, wo Fertigungsanlagen für die neuen Stahlwerke gebaut wurden. Dort lernte er Sophia Phillips kennen, die in einem Modegeschäft in Carmarthen eine Ausbildung zur Schneiderin machte. Sie heirateten und ließen sich in Port Talbot nieder. Zwei Mädchen kamen zur Welt. Das Erste war 1913 meine Mutter Muriel.

Das Zweite, Jenny, war der Liebling meines Großvaters. Sie starb mit neun Jahren an Diphtherie. Meine Mutter war zwölf. Eines Tages hörten sie beim Frühstück einen dumpfen Schlag auf dem Treppenabsatz oben. Mein Großvater stand auf, ging in den Flur hinaus und sah Jenny halb über dem Geländer hängen. Er eilte die Treppe nach oben und hob sie hoch. Sie war tot.

Meine Mutter erzählte mir, am Tag der Beerdigung von Jenny, als der Sarg zum Leichenwagen hinausgetragen wurde, habe sie ihren Vater hilflos und verzweifelt hinter dem Haus schluchzen hören.

Am nächsten Tag aber erschien er wie gewohnt zur Arbeit als Kranführer bei den Stahlwerken. Als man ihm anbot, ein paar Tage freizunehmen, lehnte er ab.

»Ich kann sie nicht zurückbringen, oder?«, sagte er. »Wozu das alles noch mal durchmachen? Sie ist nicht mehr. Wenn man einmal tot ist, ist man tot. Die Vergangenheit ist tot – da ist nichts.« Und er sprach nie wieder von seiner geliebten Tochter.

Onkel Eddie – Eddie James – wurde von seiner Familie verehrt. Man sprach nur in respektvollem Flüsterton über ihn: »Er fährt häufig nach London. Du weißt schon, geschäftlich und so. Im Zug frühstückt er mit Nye Bevan, dem Gesundheitsminister.«

Onkel Eddie war außerdem Redakteur der Zeitung in Cardiff, der Western Mail. Er kannte ein paar »hohe Tiere« bei der walisischen Schulbehörde, auch wenn ich keine Ahnung hatte, was mir das bringen sollte.

An einem drückend heißen Sonntagnachmittag lud uns Tante Patty zu sich nach Hause in die Esplanade Avenue ein, wo wir Onkel Eddie treffen sollten. Auf dem Weg zu meiner Tante drehte sich meine Mutter auf dem Beifahrersitz zu mir um und betrachtete mich. Ich fläzte mich auf dem Rücksitz, weshalb sie mich anherrschte: »Hoffentlich setzt du dich bei Tante Patty nicht so hin! Sitz gerade, benimm dich und hör auf zu zappeln. Und sag Bitte und Danke, wenn dir Tante Patty ein Stück Kuchen anbietet. Lass dich nicht so hängen. Und nuschel nicht, wenn Onkel Eddie dir eine Frage stellt.«

Ich starrte aus dem Fenster, während wir an der Küste entlangfuhren, und kehrte in Gedanken zu unserem letzten Familienbesuch zurück. Er hatte ebenfalls an einem Totenglockensonntag stattgefunden. Wir waren alle zusammengekommen, die gesamte Hopkins-Brut, oder jedenfalls kam es mir so vor. Die beiden Schwestern meines Vaters – Mimi und Lorna –, Onkel Billy, Onkel Jack und Bobby, mein Cousin – wir zwängten uns wie die Sardinen in das muffige Wohnzimmer von Onkel Davey Charles und Tante Nettie in der St Mary’s Street.

Meine Mutter hatte mich zum hundertzehnten Mal ermahnt, ich solle gerade sitzen und Bitte und Danke sagen, wenn Tante Nettie mir einen trockenen Welsh Cake auf einem mit Blümchen verzierten Porzellanteller servieren würde, als mir plötzlich ein erheiternder Gedanke kam: Warum stehst du nicht einfach auf – ja, jetzt sofort – und drehst komplett durch? So wie ein Irrer aus der Irrenanstalt? Ja, wieso nicht? Flipp einfach aus und zerschlag den blöden Blümchenteller auf dem Kopf der lieben Tante Nettie. Vielleicht keimte hier zum ersten Mal der Gedanke an Vergeltung in meinem beschränkten Hirn auf. Die Saat von Chaos und Gefahr.

Während ich nun also im Wagen saß und mich an den Besuch erinnerte, merkte ich, dass mein Vater mich im Rückspiegel betrachtete. Ich sah sein Gesicht, und zum ersten Mal fiel mir auf, dass er dem amerikanischen Sänger Bing Crosby ähnlich sah. Ich starrte zurück, reine Dummdreistigkeit sprach aus meinem Blick. Das trieb ihn in den Wahnsinn.

»Ich weiß nicht, was aus ihm werden soll. Er macht mir verdammt noch mal Sorgen«, sagte er zu meiner Mutter.

»Ach, du liebe Güte, Dick, fang nicht schon wieder damit an. Und hör auf zu fluchen. Hoffentlich fluchst du nicht so, wenn wir bei Tante Patty sind.«

»Ach, zur Hölle mit der verfluchten Tante Patty. Tante Patty dies, Tante Patty das. Verdammt scheinheilige, die Bibel zitierende Bande, das sind die doch alle. Der ganze verfluchte Haufen!«

»Wieso fahren wir dann hin? Warum besuchen wir deinen Vater und deine Schwestern?«

»Warum? Weil sie verdammt noch mal reich sind, deshalb! Und weil wir hoffen, dass was für uns abfällt. Verfluchte Scheiße. Deshalb!«

Langsam breitete sich an jenem drückenden Sommernachmittag die Schwarzseherei, diese entsetzliche walisische Krankheit, bei uns im Wagen aus.

Schließlich fuhren wir vor Tante Pattys Haus an der Küste vor.

Mein Vater drückte auf die Türklingel. Leise hörte man das Läuten. Eine mollige junge Frau mit einem schwarz-weißen Dienstbotenhäubchen auf dem Kopf öffnete die Tür. Mein Vater schnitt meiner Mutter eine Grimasse, als wolle er sagen: Verzeihung, dass ich atme … Bitte bleibt doch großspurig wie immer hinter euren Erkerfenstern sitzen …

Wir wurden ins Wohnzimmer geführt und aufgefordert, doch bitte Platz zu nehmen, es uns bequem zu machen; Tante Patty werde gleich bei uns sein. Ich setzte mich neben meine Mutter aufs Sofa. Ich wusste nicht, warum ich gerade sitzen sollte, aber ich bemühte mich. Mein Vater blieb stehen und spähte durch die Spitzengardinchen am Fenster auf die Wochenendurlauber aus ganz Wales. Kinder johlten und schrien, während ihre erschöpften Eltern neben einsamen Menschen aus den Tälern über die Strandpromenade spazierten. An jenem elenden Nachmittag schienen wirklich ausnahmslos alle draußen unterwegs zu sein.

Mein Vater war wie üblich unruhig, schob die Gardine beiseite, tippte mit dem Fingernagel an die Fensterscheibe. »Komisch, oder?«

»Was ist komisch?«, fragte meine Mutter müde.

»Die ganzen Leute da draußen. Was machen die da?«

»Sie amüsieren sich, Dick. Das macht man so. Normale Leute machen das so. Warum setzt du dich nicht? Hör auf, an die Scheibe zu tippen. Du bist ja ein einziges Nervenbündel.«

»Ich will mich nicht setzen, ich stehe wunderbar. Wie spät ist es?«

»Keine Ahnung. Kurz nach drei oder so.«

Ich hörte das sanfte Schlagen einer fernen Uhr. Tante Patty trat in den Raum. Sie war eine viktorianische Matriarchin, klein und kompakt, aber aufrecht und stark mit klangvoller Altstimme.

Sie ging zu meinem Vater, streckte ihm ihre Hand entgegen. »Richard. Wie geht es dir?«

»Guten Tag, Tante Patty. Mir geht es gut, danke.«

»Gut. Gut. Gut. Sehr gut.« Tante Patty wandte sich an meine Mutter. »Marjorie, nicht wahr?«

»Muriel«, erwiderte meine Mutter.

»Muriel. Ach ja, natürlich. Muriel.« Dann sah sie mich an.

»Und das ist der Junge?«

»Ja, das ist Anthony.«

»Anthony. Ja, natürlich. Anthony.«

Meine Mutter gab mir heimlich Zeichen. »Sag ›Guten Tag, Tante Patty.‹«

Ich kam der Aufforderung nach. »Guten Tag, Tante Patty.«

Die erhabene alte Dame musterte mich von oben bis unten, dann berührte sie mein Gesicht. »Du bist also das Problem, richtig?«

»Denke schon«, erwiderte ich.

Meine Mutter wurde nervös. »Kein Problem, Tante Patty, er ist nur ein bisschen langsam, mehr nicht.«

»Aber das ist doch ein Problem, wenn man langsam ist, findest du nicht?«, erwiderte Tante Patty.

Stille. Tante Patty musterte mich erneut, fingerte an meiner Krawatte herum. Irgendwie musste eine Verbesserung her.

»Eddie hat berichtet, Anthony benötigt Hilfe, um an einer Privatschule angenommen zu werden. Was war denn los auf der West Mon?«, wollte Tante Patty wissen.

»Da war er sehr unglücklich«, erwiderte meine Mutter.

»Ach ja, Glück ist nicht alles«, erwiderte Tante Patty. »Und auf irgendeine Schule muss er ja gehen. Welche Schule schwebt dir denn vor, Richard?«

»Wir hatten gehofft, ihn auf der Cowbridge Grammar School unterzubringen.«

Tante Patty strich sich unsichtbare Krümel von der Bluse.

»Die Cowbridge nimmt nur Söhne von angesehenen Berufsständen, wie zum Beispiel Ärzten und Anwälten, wenn du verstehst, was ich meine. Für Handwerkersöhne ist die West Mon eigentlich die beste. Aber du möchtest, dass Eddie seine Beziehungen spielen lässt, hab ich recht?«

Meine Mutter antwortete: »Wenn es irgendwie möglich wäre.«

Mein Vater brummte etwas von wegen, wir sollten jetzt gehen.

Betretenes Schweigen. Kinderstimmen auf der Straße. Eine Autohupe.

»Na ja, nun«, sagte Tante Patty. »Möchtet ihr Tee?« Sie ging zur Tür und rief: »Bessie, Tee für unsere Gäste!« Dann kam sie zurück. »Eddie wird gleich hier sein«, sagte sie. »Er braucht seinen täglichen Mittagsschlaf. Ihr wisst ja, wie das ist.«

Mein Vater ließ keine Gelegenheit für Sarkasmus ungenutzt verstreichen: »Täglich? Wieso? Wird er müde?«

Sein Gesichtsausdruck war der Inbegriff gespielter Unschuld. Meine Mutter sah ihn böse an. Sie wusste, wozu er fähig war.

»Na, du weißt doch, wie es ist, Richard. Seine Arbeit ist äußerst anspruchsvoll und fordert ihn sehr. Die Leitung der Western Mail, die Schulbehörde. Morgen zum Beispiel fährt er mit dem Sieben-Uhr-Zug aus Cardiff nach London. Er hat einen Termin bei Mr. Bevan und …«

»Ach, wirklich? Kennt er Nye Bevan persönlich? Er verkehrt wohl in den höchsten Kreisen …«

Der Sarkasmus meines Vaters blieb Tante Patty verborgen.

»Das kann man so sagen, Richard. Das kann man allerdings so sagen. Er kommt kaum zur Ruhe.« Sie drehte sich zur Tür. »Da ist Eddie ja.«

Eddie James trat jetzt ein – Eddie der Große. Ein eindrucksvoller Mann, gesegnet mit dichtem silbergrauem Haar und einer klobigen Brille mit schwarzem Gestell. Onkel Eddie durchquerte den Raum, ging auf meinen Vater zu und schüttelte ihm so energisch die Hand, dass die Knochen knackten und man den Eindruck bekam, er sei ein guter alter Freund.

»Richard! Ich kenne deinen Vater gut.« Er sprach mit kultiviertem walisischen Akzent, wogende Vokale eingebettet in einen sanften Bariton, wie bei einem Opernsänger. »Der gute alte Arthur Richard, wie geht es dem alten Schlawiner? Immer noch aktiv in der Labour Party, nehme ich an?«

Mein Vater war überwältigt von Onkel Eddies sprühender Begeisterung. »Du weißt ja, wie’s ist, er wird allmählich alt. Vor ein paar Jahren hat er sich aus dem Geschäft zurückgezogen.«

»Wir werden alle alt, Richard. Es geht bergab, wie man so schön sagt.« Onkel Eddie drehte sich zu meiner Mutter um und nickte ihr zu. »Mrs. Hopkins.«

»Muriel«, korrigierte ihn Tante Patty.

»Muriel. Natürlich.«

Onkel Eddie sah mich mit seiner unglaublichen Freundlichkeit an, betrachtete mich wie den Vertreter einer Spezies von einem anderen Stern. »Und du, junger Mann, hast es dir im Bummelzug bequem gemacht? Hab ich recht?«

Meine Mutter wisperte mir wie aufs Stichwort zu: »Steh gerade, nimm die Hände aus den Taschen und sag: ›Schön, dich kennenzulernen, Onkel Eddie.‹«

Ich gehorchte.

»Also, deine Mutter und dein Vater machen sich Sorgen um dich, ist das so?«

»Ich denke, ja«, antwortete ich leise.

»Sprich deutlich. Hör auf zu nuscheln.«

Onkel Eddie ließ sich auf einem Sessel nieder. »Was kannst du denn gut?«

Konfrontiert mit dem gebieterischen silberhäuptigen Supermann, fiel mir nichts ein.

Doch plötzlich reichte mir mein Vater seine helfende Hand. »Erzähl Onkel Eddie doch von deinem Interesse an der Astronomie.«

Onkel Eddie sah mich an, als würde er eine Neubewertung des erbärmlichen Jungen vornehmen. »Astronomie, hm? Das ist auch mein Steckenpferd. Erzähl mal, was du weißt.«

»Ich kenne die Namen aller neun Planeten«, nuschelte ich.

»Sprich lauter, ich kann dich nicht hören«, sagte er.

»Ich kenne die Namen aller neun Planeten«, wiederholte ich.

»Dann schieß mal los.«

Ich ratterte sie herunter: »Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun und Pluto. Merkur ist der Sonne am nächsten.«

»Sehr gut, gut gemacht.«

Meine Mutter murmelte ebenfalls Anerkennung.

Onkel Eddie ließ nicht locker. »Was noch?«

»Die Sonne befindet sich achteinhalb Lichtminuten von der Erde entfernt, das sind dreiundneunzig Millionen Meilen, und die nächste Galaxie ist Andromeda, und die befindet sich zweieinhalb Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt, und Galilei hat Ärger bekommen, weil er behauptet hat, die Sonne ist das Zentrum des Sonnensystems, und Colonel Fawcett ist im Amazonas-Dschungel verschwunden und die Titanic 1912 mit einem Eisberg kollidiert, und das Empire State Building in New York ist mit eintausendzweihundertundfünfzig Fuß das höchste Gebäude der Welt.«

»Beeindruckend«, sagte Onkel Eddie. »Wo hast du die ganzen Fakten denn her?«

»Aus Arthur Mees Enzyklopädie für Kinder. Die hat mir mein Vater gekauft, als ich sechs war.«

Das war eines der tollsten Geschenke meines Lebens. An dem Tag war ich beim Zahnarzt gewesen, und es hatte wehgetan. Als wir am Nachmittag nach Hause kamen, sahen wir eine große Kiste vor der Tür. Sie war so schwer, dass Mr. John von nebenan meiner Mutter helfen musste, sie ins Haus und die Treppe nach oben zu tragen. Auf dem Tisch öffneten wir die Kiste, eine zehnbändige Enzyklopädie lag darin. Zehn perfekte blaue Bücher in einer Reihe, ganz für mich allein.

Obwohl es ein schöner sonniger Sommertag war, wurde ich ins Bett gesteckt, damit ich mich von dem Zahnarzttermin erholen konnte. Noch am selben Nachmittag fing ich an und las nach und nach alle zehn Bände. Zuerst verschlang ich die Seiten über Beethoven und Mozart, dann die Eintragungen über die Milchstraße und Artikel mit Überschriften wie »Natur«, »Die Erde«, »Alle Länder« und »Große Taten«. Ich las die Bücher immer und immer wieder, bis sich die Buchdeckel ablösten, ich prägte mir mühelos die Länge der wichtigsten Flüsse ein, sämtliche Hauptstädte und Flaggen.

Ich hatte die Anwesenden mit meinem Vortrag verblüfft, machte aber so lange weiter, bis mein Vater sich hinter mich stellte, mir eine Hand auf den Kopf legte und sagte, ich dürfe Onkel Eddie nicht ermüden. »Das reicht erst mal.«

Ich hörte auf, aber Onkel Eddie sagte zu meinem Vater: »Schon in Ordnung, Richard. Lass den Jungen weiterreden. Anscheinend hat er viel zu sagen.«

Er sah mich an, nicht streng, sondern irgendwie freundlich. »Wie sieht es denn mit dem Lesen aus, Anthony? Was ist dein Lieblingsbuch? Hast du ein Lieblingsbuch?«

»Der Wind in den Weiden von Kenneth Grahame, Prester John von John Buchan, Oliver Twist und Große Erwartungen von Charles Dickens.«

»Große Erwartungen? Du lieber Himmel. Charles Dickens, hm? Und wer ist deine Lieblingsfigur? Pip?«

»Nein, der Sträfling, Abel Magwitch. Genauso in Oliver Twist, da mag ich auch Fagin und Bill Sikes am liebsten.«

»Du liebe Güte. Mr. Magwitch, hm? Der Böse. Also wirklich, ich muss schon sagen. Und Fagin. Das war ein komischer Kauz, oder? Und Bill Sikes. Wie sieht es aus mit Shakespeare? Magst du den?«

»Ja, Hamlet: ›Sein oder Nichtsein; das ist hier die Frage: / Obs edler im Gemüt, die Pfeil und Schleudern / Des wütenden Geschicks erdulden oder, / Sich waffnend gegen eine See von Plagen, / Durch Widerstand sie enden?‹ Julius Caesar auch. Mir gefällt die Rede von Mark Antonius, ›Oh, großer Caesar!‹ und sein ›Mitbürger! Freunde! Römer!‹«

Onkel Eddie lachte. »Gott gütiger, genug, es reicht.«

Ich triumphierte. Im Raum erhob sich verhaltenes Lachen. Ich glaube, sogar Tante Patty stimmte ein.

Und dann sprach Onkel Eddie sein Urteil: »Also, Richard und Marjo – Verzeihung, Muriel –, ich glaube, Anthony ist ein kleiner Träumer. Mehr nicht. Ein Träumer. Wahrscheinlich wird er uns eines schönen Tages noch in Staunen versetzen. Wer weiß? Schreibt er? Wie ist seine Rechtschreibung?«

»Sehr gut«, erwiderte meine Mutter. »Ich glaube, er liest jeden Tag in seiner Enzyklopädie, und im Zeichnen und Klavierspielen ist er auch gut. Er spielt die Mondscheinsonate.« Meine Eltern hatten mir ein Klavier gekauft, um mein Interesse zu wecken, und es hatte funktioniert. Ich spielte furchtbar gerne Klavier, und ich zeichnete.

Onkel Eddie nickte.

Plötzlich erhob er sich aus seinem Ehrfurcht gebietenden Sessel. »Nun, ich denke, er braucht Aufgaben, zusätzlichen Unterricht. Ich fahre morgen früh nach London, werde aber vorher mit dem Direkter von Cowbridge telefonieren, mit Mr. Idwal Rees, ein ganz famoser Bursche – in Cambridge, wisst ihr? Ja, also ich telefoniere entweder heute Abend oder morgen früh mit ihm. Morgen wird das Beste sein. Ich werde aus London mit ihm telefonieren. Mal sehen, was wir machen können. Aber der Junge wird zusätzliche Unterweisung in Arithmetik und Algebra brauchen.«

Auf der Rückfahrt nach Port Talbot sagte meine Mutter, sie sei stolz auf mich. Mein Vater betrachtete mich erneut im Rückspiegel.

»Hoffen wir mal, dass dein Onkel Eddie seine Beziehungen spielen lässt.«

Tatsächlich vollbrachte Onkel Eddie ein kleines Wunder. Ihm und Arthur Mees TheChildren’s Encyclopedia hatte ich es zu verdanken, dass ich im Alter von dreizehn Jahren, zum Sommersemester 1951, auf die Cowbridge wechseln durfte. Ich hatte es geschafft. Oder zumindest dachte ich das.

Drei Die Krähe

Damals war der bekannte Altphilologe J. Idwal Rees, der am St. John’s College in Cambridge studiert hatte, Direktor an der Cowbridge. Er unterrichtete Griechisch, spielte Rugby in der walisischen Nationalmannschaft und legte großen Wert auf eiserne Disziplin. Stets war er elegant gekleidet, trug einen schwarzen Anzug mit schwarzem Umhang, glitt damit durch die Gänge des Schulgebäudes und über den Hof. Ich nannte ihn die Krähe. Onkel Eddie hatte mich dank seiner Beziehungen auf die Schule gebracht, aber nicht einmal er konnte dafür sorgen, dass ich mich dort willkommen fühlte.

Eines Samstagvormittags teilte mir die Krähe in Hörweite der anderen Jungen im Schlafsaal mit, was er von mir hielt. »Du bist vollkommen unfähig«, sagte er. »Geht überhaupt etwas in deinen dummen Schädel?«

Interessante Frage!, dachte ich.

Ein kurzer Schlag auf den Kopf. »Antworte gefälligst, geht überhaupt jemals etwas in dein unfähiges Gehirn? Sag was!«

»Nein. Nicht viel«, erwiderte ich.

Ein weiterer Schlag auf den Kopf folgte. »Nein … was?«

»Sir.«

»Sag es.«

»Nein, Sir.«

»Genau. Und sieh dir deine Hände an. Schaufeln sind das.«

Er hatte nicht ganz unrecht. Ständig ließ ich Sachen fallen oder machte etwas kaputt. Ich war stark, aber auch eher ungeschickt, immer war ich der, der im Speisesaal etwas zerbrach oder auf den Gängen eine Klinke abriss.

»Alles, was du anfasst, geht kaputt. Du bist ein hirnloser Gaul. Ein Elefantenkopf – haben sie dich nicht so genannt?«

»Ja.«

»Ja … was?«

»Ja, Sir.«

Der Schlag auf den Kopf tat nicht weh. Er war eine Markierung, eine Kerbe im Gewehrkolben. Die Bemerkung über den hirnlosen Gaul war interessant. Wer wusste das schon so genau? Vielleicht war das Dasein als Ackergaul ja dem eines aussichtslosen Schuljungen, der ständig Schläge auf den Kopf kassierte, vorzuziehen.

Grandpa Yeats pflegte zu sagen: Vergiss es. Vergiss den Schmerz. Bleib stumm. Halt die Klappe. Lass dich nicht drauf ein.

Das war ein guter Rat, eigentlich der beste. Ich stellte mich dumm. Und machte das Dummsein zu meiner Identität. Ich war tatsächlich unfähig. Das war mein neues ehrenvolles Abzeichen.

Am liebsten hielt ich mich in der öffentlichen Bibliothek auf. Ich hatte stets das kleine Notizbuch dabei, das Grandpa Yeats mir einmal geschenkt hatte, damit ich diese oder jene Information notieren konnte. In der Bibliothek schlug ich unter dem Buchstaben U in Webster’s-Wörterbuch nach, und da stand es gleich ganz oben auf der Seite: unfähig. Und siehe da, das war meine Seite, ich wurde in Definitionen und Synonymen porträtiert: Ungeschickt. Unbeholfen. Unzureichend. Untüchtig. Untauglich. Ungeeignet.

Meine Lehrer hatten meinem Problem einen Namen gegeben, es mir in den Schädel gekerbt wie ein Kainsmal, aber nun war es meine Gabe und mein Segen. Das war ich. Gut. Endlich wusste ich, was ich war. In meiner grenzenlosen Albernheit fand ich es witzig, ein Foto von mir auf die Wörterbuchseite zu kleben.

Leichtathletik war mir gleichgültig. Generell war mir Schulsport ein Gräuel. Wozu sollte es gut sein, zusammen mit einem Haufen anderer dämlicher Schüler einem dämlichen Ball über einen dämlichen Platz hinterherzujagen? Wenn einer ein Tor schoss, jubelten und schrien alle. Schwachköpfe, dachte ich. Schon bald zog ich mich aus allem zurück. Ich besuchte nicht einmal meine eigenen Geburtstagsfeiern. Meine Mutter veranstaltete sie, aber ich trieb mich draußen herum, während die anderen drinnen spielten und Kuchen aßen.

Die Abschottung hielt einen versteckten Lohn für mich bereit, eine Entschädigung für dieses neue Spiel: Ich würde ohne jede Anstrengung zum Opfer werden, zum Märtyrer. Dann würde es ihnen leidtun. Denen würde ich es schon zeigen.

Eines Abends wurde ich zum Direktor gerufen. Es war schon das zweite Mal, dass die Krähe mich zu sich bestellte. Beim ersten Mal war es um ein schauriges Buch mit Bildern von den Schrecken des Ersten Weltkriegs gegangen, die Schützengräben, der Dreck und das ganze Blutbad waren darin zu sehen. Es hatte den Titel Pakt mit dem Tod und gehörte meinem Vater. Er hatte es mir gezeigt, als ich noch sehr klein war, fünf Jahre vielleicht; ich hatte es mit in die Schule gebracht, und einer der Lehrer hatte mich bei der Krähe verpetzt.

»Woher hast du das Buch?«, fragte er mich.

»Mein Vater hat es mir gegeben.«

»Dein Vater? Ist er verrückt geworden? Das Buch ist schrecklich. Weiß er denn nicht, dass Krieg etwas Glorreiches ist?«

So hat er sich tatsächlich ausgedrückt: glorreich.

Ich griff wieder auf die Nummer mit dem dummdreisten Gesichtsausdruck zurück. Und es funktionierte.

Die Krähe verwies mich des Raums. Und beschlagnahmte das Buch.

Jetzt kam also Runde zwei. Mein Vergehen bestand dieses Mal darin, mich bei der Lektüre von Leo Trotzkis Die verratene Revolution erwischen zu lassen. Ich hatte es aus der Bibliothek in Port Talbot ausgeliehen und »vergessen« zurückzugeben. Diesmal hatte mich einer der hochnäsigen Aufsichtsschüler verpetzt.

Erneut stand ich also im trostlosen Arbeitszimmer der Krähe.

Draußen im schwindenden Licht der Sonne spielten einige Jungen Krocket. Eine Lampe am hohen Bücherregal spendete dem Raum spärliches Licht. Die Krähe saß an ihrem Schreibtisch. Ich konnte Rees’ Gesicht in der Düsterkeit kaum erkennen. Seine knochige Hand lag auf Trotzkis Buch.

»Warum liest du das?«, fragte er. Seine Stimme klang weit entfernt. »Glaubst du an den Kommunismus? Bist du ein Anhänger?«

Schweigen.

»Du weißt schon, dass wir uns in einem kalten Krieg mit der Sowjetunion befinden? Hast du schon mal was von Stalin gehört?«

»Ja, Sir«, antwortete ich.

»Warum liest du dann dieses Buch?«

»Ich interessiere mich für die Russische Revolution. Mein Vater hat mir erzählt, dass Stalin Trotzki ermorden ließ«, erwiderte ich.

Das einzige Geräusch drang von draußen herein, das Klacken eines Schlägers auf einem Krocketball. Wieder Schweigen. Der Direktor erhob sich von seinem Stuhl, ging zum Fenster und sah den Jungen draußen zu.

Das Sommerlicht stimmte mich traurig.

Die Krähe sprach leise und ohne Verachtung: »Dir scheint nichts wichtig von dem, was hier gelehrt wird. Findest du es zu schwierig? Mr. Evans sagt, du hast kein Interesse an Mathematik oder Chemie, aber andererseits liest du Trotzki. Wissen deine Eltern, dass du solche Bücher liest?«

»Ja, Sir«, erwiderte ich. »Mein Vater weiß es.«

»Hast du Karl Marx gelesen?«

»Ich hab’s versucht, Sir, aber das ist kompliziert.«

»Ganz genau. Ich habe ihn in Cambridge gelesen.«

Pause. Er musterte mich wie ein Insekt unter einem Mikroskop.

Dann kehrte er an seinen Schreibtisch zurück und überreichte mir das Buch. »Ich werde es nicht beschlagnahmen. Außerdem ist es ein Buch aus der Bücherei. Aber ich möchte nicht, dass du es im Unterricht liest. Du kannst gehen.«

Einige Tage später bestellte die Krähe meine Eltern in die Schule, um mit ihnen über mich zu sprechen. Mr. Rees war nachsichtig, erklärte meinen Eltern, ihr Sohn sei wohl »anders«, ein bisschen langsam und ein Träumer, immer mit dem Kopf in den Wolken, so in der Art. Meine Eltern waren erleichtert. Sie erzählten mir auch, Mr. Rees habe sich ein Grinsen nicht verkneifen können, als er ihnen berichtete, was ich ihm ein paar Wochen zuvor auf die Frage geantwortet hatte, warum ich mir die Schulaufführung von Shakespeares Was ihr wollt nicht angesehen hatte. »Ich halte nicht viel von der Besetzung«, hatte ich erklärt, und die Krähe erzählte, die Lehrer hätten sich köstlich über meine altkluge Bemerkung amüsiert.

Im Englischunterricht forderte mich Mr. Codling auf, ein Gedicht vor der Klasse vorzutragen. »Dann wollen wir doch mal unseren hauseigenen Kritiker, den jungen Master Hopkins, rezitieren hören.«

Was war das?

Mr. Codling zeigte auf den Boden, genau dorthin, wo ich stehen sollte.

»Wach auf. Das ist deine Chance, uns zu zeigen, wie’s geht.«

Wovon redete er?

»Komm schon. Wir haben nicht ewig Zeit.«

In seiner Stimme lag keine Strenge, keine Bedrohung. Der alte Arthur Codling kannte sämtliche Tricks von uns Jungen; er durchschaute alle unsere Maskeraden und Ängste.

Zögerlich stand ich auf, schlurfte an die mir zugewiesene Stelle neben Mr. Codlings Pult. Er reichte mir ein dickes Buch, Palgrave’s Golden Treasury.

Dann zeigte Codling auf eine markierte Seite und sagte: »Das trägst du jetzt der Klasse vor.«

Es war das erste Mal, dass ich aufgefordert wurde, vor einem Haufen missmutiger Jungen etwas zu zeigen, vorzutragen oder aufzusagen, ich saß sonst nämlich immer ganz hinten im Klassenzimmer.

Zieh den Kopf ein. Lass dich auf nichts ein. Vertraue niemandem.

Das Gedicht war The West Wind von John Masefield, dem britischen »Poet Laureate«.

Ich kannte sein Gedicht Cargoes. Aber das hier? Ich hatte es nie gelesen. Ich setzte an, neugierig zu erfahren, worum es darin ging:

It’s a warm wind, the west wind, full of birds’ cries;

I never hear the west wind but tears are in my eyes.

For it comes from the west lands, the old brown hills.

And April’s in the west wind, and daffodils.

(…)

It’s a fine land, the west land, for hearts as tired as mine,

Apple orchards blossom there, and the air’s like wine.

There is cool green grass there, where men may lie at rest,

And the thrushes are in song there, fluting from the nest.

(…)

»Will ye not come home, brother? Yeh ave been long away,

It’s April, and blossom time, and white is the May;

And bright is the sun, brother, and warm is the rain, –

Will ye not come home, brother, home to us again?«

(…)

To the violets, and the warm hearts, and the thrushes’ song,

In the fine land, the west land, the land where I belong.

Ich wollte weinen. Aber ich habe es nicht getan. Ein Junge weint nicht. Ich gab Mr. Codling das Buch zurück.

Die anderen Jungen waren still – niemand schnitt Grimassen, niemand grinste abfällig. Mr. Codling sah mich an.

»Danke. Das war recht gut.«

Vier April, April!

Vier Jahre später, nach zwei Internaten und verschiedenen Erfahrungen mit sozialer Isolation sowie ungenügenden Zensuren, hatte ich das reife Alter von siebzehn Jahren erreicht.

Ich stand mit meiner Mutter und meinem Vater in der Küche hinter dem Backhaus, einem kleinen Raum, der uns gleichzeitig auch als Wohn- und Esszimmer diente. Wir wollten eigentlich ins Kino gehen, uns einen Film im Plaza ansehen. Das war unser Freitagabendritual, aber an diesem besonderen Freitagabend lag ein Schatten über uns. Und dieser Schatten war mein Schulzeugnis. Wie stets traf es in den Ferien in einem an Mr. und Mrs. R. A. Hopkins, 19 Commercial Road, Port Talbot, Glamorgan adressierten Umschlag ein.

Und jetzt war es wieder so weit, mein Verdammnisbescheid stand, an die Teekanne mit dem Weidenmuster gelehnt, auf dem Küchentresen, wartete darauf, geöffnet und begutachtet zu werden. Warum? Um meine Mutter und meinen Vater daran zu erinnern, wie unfassbar dumm ihr Sohn war. Diese Mitteilungen trafen immer mitten in den Schulferien ein, und immer warteten die Umschläge auf dem Tresen, sodass ich mich über Tage fragen musste: Warum ist es mir nicht erlaubt, diese versiegelten Todesurteile zu öffnen?

Dann fiel es mir wieder ein: Weil es dir nicht zusteht, sie zu öffnen, Dummkopf.

Aber dann hielt ich dagegen: Und wenn ich die Teekanne mit dem Weidenmuster auf dem blöden Küchentresen in tausend Scherben zerschlage und damit die Realität meiner Welt verändere? Ursache und Wirkung. Keine Teekanne, kein Zeugnis, keine Schule – kein Ich.

Aber es war gar nicht nötig, sich zu fragen, was genau sich in dem weißen Umschlag befand. Es würde nur wieder auf dasselbe alte Lied hinauslaufen, man würde einen weiteren rostigen Nagel in meinen Sarg schlagen.

An jenem schönen 1. April also war die Zeit gekommen, die Axt würde zuschlagen.

Mein Vater öffnete den Umschlag und zog ein sauber gefaltetes Zeugnis heraus, an das ein Brief angeheftet war. Das war bis dahin noch nie vorgekommen. Ein Brief? Mein Vater warf einen kurzen Blick auf das Zeugnis, sein Blick überflog die Liste meiner Verfehlungen, dann widmete er sich dem angefügten Brief und las ihn langsam. Ich suchte in seinem Gesicht nach einer Reaktion. Nichts. Unheilvoll.

»Was steht da?«, fragte meine Mutter.

Ich bin ein Versager. Das war klar. Man musste es mir nicht erst buchstabieren.

Sehr geehrte Mr. und Mrs. Hopkins: Mit Bedauern und Enttäuschung muss ich Ihnen mitteilen, dass Anthonys Zensuren unter dem Bildungsniveau dieser Schule liegen. Er zeigt leider nur wenig oder gar kein Interesse an den akademischen Fächern, die hier unterrichtet werden. Ebenso zeigt er wenig oder kein Interesse an den gesunden sportlichen Aktivitäten, die unsere Einrichtung bietet, seien dies Rugby, Cricket oder sonstige athletische Betätigungen. Darüber hinaus neigt er dazu, sich von den anderen Jungen in der Schule abzusondern.

Mit Hochachtung

J. Idwal Rees, Direktor

Die alte Krähe hatte verdammt recht. Ich neigte wirklich dazu, mich abzusondern. Die Schule verfügte über einen, wie annonciert, »hohen Bildungsstandard und einen beispiellosen Ruf«. Alle waren sich einig – das Problem lag ausschließlich bei dem Blödmann, der hier in der stickigen Küche, deren einziges Fenster auf die graue Wand des Ladens nebenan zeigte, vor seinen Eltern stand.

Mein Vater stimmte sein übliches Gejammer an: »Was soll nur aus dir werden? Das macht mir Sorge. Ehrlich, bei dir ist Hopfen und Malz verloren. Du wirst es nie zu was bringen, niemals etwas im Leben erreichen, so wie du dich aufführst. Gott weiß, wir haben hart gearbeitet, um dir eine schulische Ausbildung zu ermöglichen. Eine einzige verdammte Geldverschwendung war das, wenn du mich fragst. Was zum Teufel stimmt nicht mit dir? Du musst dich mal im Kopf untersuchen lassen. Kannst du nicht was Nützliches machen? Du bist verdammt unbrauchbar. Ich weiß nicht, was ich …«

Ganz richtig, Pops. Du triffst ins Schwarze. Ich bin verdammt unbrauchbar.

Meine Mutter mischte sich ein: »Ach, jetzt lass ihn in Ruhe, um Himmels willen.«

Meine Mutter akzeptierte meine Fehler und Unzulänglichkeiten meist. Sie war stoisch. »Es wird kommen, wie’s kommt.«

Aber mein Vater, mein alter Herr? Er grübelte. Als ich klein war, hatte er mich im Lieferwagen mit der Aufschrift A. R. Hopkins and Son, LTD auf seine Runden zum Brotausliefern mitgenommen; ich hatte dabei immer nur sein linkes Profil gesehen. Manchmal bekam ich es mit der Angst, wenn ich dort saß, den Motor, die Gangschaltung und das Klappern der Scheibenwischer hörte, weil ich die Vorstellung nicht loswurde, dass das Gesicht meines Vaters nur aus dieser linken Seite bestand. Während meiner Kindheit träumte ich manchmal, dass er nicht real war, sondern nur ein wandelndes Profil.

Mir war immer bewusst gewesen, dass dunkle Schatten durch unser Haus huschten, denn sowohl meine Mutter als auch mein Vater neigten beide zu Depressionen und düsterer Stimmung. Sie stritten und weinten. Mein Vater trank heftig, was seine ohnehin übersteigerte Emotionalität zusätzlich anfachte. Einmal hörte ich ihn hinten im Garten weinen.

Als Kind hasste ich das Geräusch, wenn jemand schluchzte, besonders wenn es ein Mann war. Meine Mutter und er redeten über Tage nicht miteinander. Er hatte eigentlich eine Unmenge von Energie, die manchmal einfach verpuffte.

»Bäcker sind wahnsinnig«, sagte er gerne.

Ich hatte etwas vom Geist meines Vaters – eine vage Einsamkeit oder Trauer, oder war es Angst? –, den ich mein ganzes Leben lang loszuwerden versuchte. Ich lief vor meinen Eltern davon und auf etwas zu, das ich nicht näher bezeichnen konnte, von dem ich mir aber vorstellte, dass es besser war als alles, was ich bis dahin gekannt hatte.

Ich dachte daran, wie mein Vater mit mir gespielt hatte, als ich klein war, wahrscheinlich drei oder vier Jahre alt. Er nahm mich hoch und warf mich fast in die Luft. Ich wollte immer die Zimmerdecke berühren. Damals gab es in unserer Stadt, in Margam, noch Gaslicht und bis Kriegsende keinen Strom. Wenn er mit mir spielte, hielt er mich ganz nah an die Glasglocke des Gaslichts. Ich bat ihn immer, mich bis ganz hoch ans Gas zu werfen. Unbedingt wollte ich die unerreichbare Decke berühren.

Unser Vorgarten war eingefasst von einem grün gestrichenen Zaun mit Eisenstreben auf einem niedrigen roten Backsteinmäuerchen. Darin wuchsen zwei Pappeln, während nebenan stolz Mr. Jones’ Primeln und Lupinen sprossen. Ich verbrachte die meiste Zeit allein in unserem Garten, freundete mich nicht mit den Kindern aus der Nachbarschaft an, war mir selbst immer genug. Auf der anderen Seite unseres Hauses lebte Mrs. John mit ihrem Ehemann Bert, ihrer gemeinsamen Tochter Mary und einem weißen Hund mit schwarzen Tupfen, den ich liebte, Spot.

An Sommerabenden plauderte mein Vater gerne mit Bert. Jene Sommerabende 1944 dufteten nach verbranntem Unkraut und trockenem Laub. Das Ministerium für Ernährung ermutigte die Bevölkerung während der Kriegsjahre, auch in den Städten Gemüse anzubauen, und bezuschusste die Bewirtschaftung von Schrebergärten.

Mein Vater trug immer ein kragenloses Hemd; Bert John ebenfalls, außerdem eine Schirmmütze. Beide rauchten beißend starke Woodbine-Zigaretten, die sie als Sargnägel bezeichneten. Und beide bauten Kohl und Bohnen an. Die Regierung förderte Kooperationen; jüngere Menschen waren aufgefordert, die Erträge ihrer Gartenbeete Kindern und Alten anzubieten. Mangelernährung bei Kindern war ein Problem und Kinderlähmung eine große Bedrohung. So hart diese Kriegs- und Nachkriegsjahre auch waren, der Zusammenhalt innerhalb der Nation war in meiner Erinnerung ganz großartig.

Wenn er das kleine Rasenstück gemäht oder Kartoffeln aus dem schmalen Beet gegraben hatte, machte mein Vater Pause mit Bert, beide zündeten sich ihre Woodbines an, blickten in den heiteren Himmel und plauderten wie zwei Philosophen: