14,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Ein faszinierender Einblick in die weibliche Seele und die Arbeit einer Psychotherapeutin – fantastisch erzählt Terri steht kurz vor der Hochzeit mit ihrem Verlobten, doch sie flüchtet sich immer wieder in One-Night-Stands mit Frauen. Warum? Tia erlebte schon als Kind, als ihr Vater ihre Mutter betrog, dass weiße Frauen scheinbar liebenswerter sind als schwarze. Als Erwachsene versucht sie, sich neu zu erfinden – doch zu welchem Preis? Agatha, zweimal geschieden, verliebt sich mit 67 Jahren zum ersten Mal in ihrem Leben. Wozu benötigt diese vermeintlich glückliche Frau so spät in ihrem Leben noch eine Therapeutin? Maxine Mei-Fung Chung erzählt auf brillante Weise die Geschichten von sieben Frauen, die sie in den letzten fünfzehn Jahren begleitet hat. Sieben unterschiedliche Frauen, sieben individuelle Geschichten, die eins verbindet: die besondere, intime Beziehung zur Autorin. Feinfühlig und empathisch beleuchtet Mei-Fung Chung die Bedürfnisse und Sehnsüchte ihrer Protagonistinnen und zeigt in der Zusammenschau auf, was Frausein heute bedeutet und was Frauen wollen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 464

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Maxine Mei-Fung Chung

What Women Want

Sieben Geschichten über Begehren, Macht und Liebe

Über dieses Buch

Maxine Mei-Fung Chung erzählt die Geschichten von sieben Frauen, die sie als Therapeutin begleitet hat. Eine junge Frau, die kurz vor ihrer Hochzeit mit ihrer Sexualität hadert. Eine Mutter, die mit Fragen um ihre Identität, Hautfarbe und Zugehörigkeit ringt. Eine Frau, die nach Jahren des Traumas lernt zu heilen. Sieben unterschiedliche Frauen, sieben individuelle Geschichten, die eines verbindet: ihre besondere, auf unzähligen Gesprächen gründende Beziehung zur Autorin. Feinfühlig und empathisch beleuchtet Maxine Mei-Fung Chung weibliche Bedürfnisse und Sehnsüchte und zeigt: Wir alle sollten den Mut aufbringen, uns auf Forschungsreise zu begeben, um uns und andere besser zu verstehen, uns zu ermächtigen und um einzufordern, was wir wirklich wollen.

«Ein fesselndes Debüt.»

Glamour

«Ein wertvoller Beitrag zu einer größeren Debatte darüber, wie Frauen in einer patriarchalen Kultur, die sie noch immer lieber ruhig und zurückhaltend hätte, ihre Sehnsüchte ausdrücken dürfen.»

The Observer

Vita

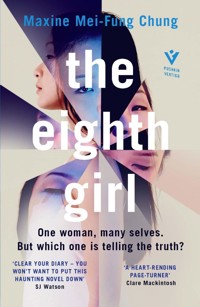

Maxine Mei-Fung Chung ist analytische Psychotherapeutin mit mehr als fünfzehn Jahren Erfahrung. Am Londoner Bowlby Centre hält sie Vorlesungen zu Gender, Sexualität, Trauma und Bindungstheorie. Sie arbeitete zudem zehn Jahre als Creative Director für Condé Nast, The Sunday Times und The Times. Ihr erster Roman, «The Eighth Girl», erschien in Großbritannien im März 2021. Sie lebt mit ihrem Sohn in London.

Sabine Längsfeld übersetzt bereits in zweiter Generation Literatur verschiedenster Genres aus dem Englischen in ihre Muttersprache. Zu den von ihr übertragenen AutorInnen zählen Anna McPartlin, Sara Gruen, Glennon Doyle, Malala Yousafzai, Roddy Doyle und Simon Beckett.

Impressum

Die englische Originalausgabe erschien 2023 unter dem Titel «What Women Want» bei Hutchinson Heinemann, einem Imprint von Penguin Books, London.

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Juni 2023

Copyright der deutschen Erstausgabe © 2023 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg

«What Women Want» Copyright © 2022 by Maxine Mei-Fung Chung

Covergestaltung zero-media.net, München,

nach dem Original von Penguin Random House UK

Coverabbildung Shutterstock

ISBN 978-3-644-01246-2

Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation

Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

www.rowohlt.de

Für jene Frauen und alle Marginalisierten, die sich nach ihrem Weg sehnen und ihn gehen wollen.

Vorbemerkung zur deutschen Übersetzung

Sprache befindet sich immer im Wandel, und die Umbrüche in unserer Sprache sind derzeit besonders deutlich spürbar. Frauen vollständig sichtbar zu machen, ist ein Aspekt des Gendering – die Anwendung geschlechtergerechter Sprache. Viele der neuen Ansätze und Lösungsversuche funktionieren jedoch nur auf Kosten der Lesbarkeit. Dies ist ein Buch, das von Frauen und ihrem Weg erzählt. In Absprache mit der Autorin haben sich Übersetzerin und Lektorin deshalb dazu entschieden, anstelle des gewohnten und daher der Lesbarkeit unbestreitbar schmeichelnden generischen Maskulinums oder eines jener die Lesbarkeit herausfordernden neuen Ansätze konsequent die weibliche Form zu wählen, was sämtliche, über die binäre Geschlechterdefinition hinausgehende Geschlechtsidentitäten mit einschließt.

Wir wurden dazu erzogen, das Ja zu uns selbst zu fürchten. Denn die Forderungen unserer befreiten Erwartungen führen unweigerlich zu Handlungen, die dazu beitragen, unser Leben in Übereinstimmung mit unseren Bedürfnissen, unserem Wissen und unseren Wünschen zu bringen. Und die Angst vor unseren tiefsten Sehnsüchten macht sie verdächtig, macht uns fügsam und ergeben und gehorsam und lässt uns unsere Unterdrückung als Frauen in all ihren Facetten hinnehmen.

Audre Lorde, Die Erotik als Macht (1978)

Einleitung

Das Streben danach, auf meine Weise zu begehren

Ich entdeckte die Fische, ehe das Wort fiel. Sensibel.

Es gehörte in meiner Kindheit zu den Standardvokabeln, von meinem Vater benutzt, sobald ich zu weinen anfing, was oft geschah; nie vorhersehbar und, offensichtlich, immer peinlich. Ich war zu sensibel, um überlebensfähig zu sein, sagte er, um mich dann manchmal mit einem kräftigen Klaps zu verscheuchen. Ich war das zweite Kind meines Vaters und seine erste Tochter, die – anders als mein Bruder – Freude an den asiatischen Besonderheiten fand, die in den Restaurants von Chinatown geboten wurden.

Ich will die Fische sehen. Strahlend, aufgeregt, zeigte ich zu dem großen Becken in der Mitte des Raumes.

Mein Vater nahm mich bei der Hand, führte mich zu dem riesengroßen, zentral stehendenAquarium und winkte einen Kellner zu sich. Ich versank im Anblick der kaleidoskopisch bunten Fische mit ihren wehenden, orange leuchtenden Schwanzflossen. Mein Vater war augenblicklich vergessen, ich hatte Gesellschaft. Sekunden später wurde ich aus meiner seligen Trance gerissen. Der Kellner, riesig über mir aufragend und nach Zigarettenrauch stinkend, tippte mir auf die Schulter. Um es noch dramatischer zu machen, leckte er den Bleistift an und blätterte mit nikotingelben Fingern den Bestellblock um. Feixend beugten sich die zwei Männer zu mir runter.

Sie nimmt den, der sich da hinten versteckt. Mit extraviel Knoblauch, sagte mein Vater lächelnd und zeigte auf einen Fisch. Dabei fing er schallend an zu lachen.

Mich packte die Angst. War das sein Ernst? Bekam ich jetzt meine Strafe? War die Ungehörigkeit, meinen Wunsch, die Fische anzusehen und mich von ihnen verzaubern zu lassen, zu artikulieren, der Grund für diese Grausamkeit? Ich fing am ganzen Körper an zu zittern.

Ich wagte es nicht, den Scherz der Männer anzuzweifeln; dazu war meine Angst zu groß. Die Botschaft meines Vaters hätte kaum deutlicher sein können: Mein Begehren, solange er nicht darüber verfügte, es «genehmigte» und bewachte, wurde der Lächerlichkeit preisgegeben – wurde abgetötet.

Damals war mein Begehren ein fahles Gespenst, das ganz hinten in meiner Kehle gefangen saß und sich niemals laut zu äußern wagte. Inzwischen hat es seine Stimme gefunden, und es spricht von Befreiung, von Liebe und Wachstum. Ich will auf meine Weise begehren, sagt es.

Vielleicht war die permanente Betonung des Wortes sensibel durch meinen Vater ein Geschenk. Auch wenn mir dieses Wort gegen Ende meiner Jugend und in den frühen Zwanzigern vorübergehend verloren ging, kam es irgendwann wieder zum Vorschein, glücklicherweise. Viel später dann reklamierte ich das Wort selbst für mich und erkor es zu meiner wachsamen Begleiterin. Ich nahm es in Besitz und verankerte es tief in meinem Inneren, bis ich von seiner Bedeutung ganz durchdrungen war. Inzwischen ist mir klar, dass es gerade die Einengung, Inbesitznahme und Beschämung meiner Sehnsüchte in meiner Kindheit waren, die mir schließlich die wahre Bedeutung meines Begehrens bewusst machten.

Dieses Begehren ist der Antrieb und die Inspiration hinter den Gesprächen in What Women Want. Ich arbeite seit fünfzehn Jahren als Psychotherapeutin und habe mich für einen Weg entschieden, der neben der Arbeit und der Liebe meiner Leidenschaft für gesellschaftliche Fragen und soziale Gerechtigkeit den ihr gebührenden Platz im Sprechzimmer einräumt. In dieser Zeit war es meine Aufgabe, zuzuhören, über Psychotherapie zu lernen, zu lehren und zu schreiben, und die Faszination für das, was Frauen wollen, stand dabei für mich immer im Mittelpunkt.

Sigmund Freud sagte einmal: «Die große Frage, die nie beantwortet worden ist und die ich trotz dreißig Jahre langem Forschen in der weiblichen Seele nicht habe beantworten können, ist die: Was will das Weib?»

Damals, während meiner Ausbildung zur Psychotherapeutin, irritierte mich Freuds Aussage. Weshalb der Gründervater der Psychoanalyse – ein Genie, das für mich trotzdem undurchschaubar geblieben ist – nicht in der Lage war, diese grundlegende Frage zu beantworten, war mir ein Rätsel. Vielleicht war Psychoanalyse doch nicht so, wie ich sie mir vorgestellt hatte, und beschäftigte sich stattdessen, wie Freud es getan hatte, mit dem Kleinklein von Detektivarbeit; die Lebensgeschichten von Klientinnen, verschnürt, verpackt und in ordentliche Theorien gezwängt. Wussten Freud und seine übellaunigen Wiener Jünger etwas, das ich nicht wusste? Ist die Frage, obwohl sie sich in erster Linie auf Frauen des viktorianischen Zeitalters bezog, ein Rätsel geblieben? Macht uns der Blick durch die Fenster, die sich bei der Erforschung weiblicher Sehnsüchte öffnen, immer noch sprachlos?

Seit ich von Freuds Eingeständnis erfuhr, habe ich mit jeder Klientin, die jeweils ihren individuellen Ausdruck, ihre Essenz und ihre Energie in die Therapie einbrachte, Fenster zu neuen Welten aufgestoßen, zu neuen Theorien und einem neuen Verständnis von Psychotherapie. Vielleicht haben Freuds klassischer und distanzierter Ansatz der Analyse und sein männlicher, heteronormativer und von weißen Privilegien gefärbter Blick ihm den Zugang zu diesen Innenwelten nie erlaubt. Wie auch? Und hat er den Frauen überhaupt jemals zugehört? Vielleicht bringt Sie diese Kritik zum Schmunzeln, aber ich meine das ganz ernst. Wenn es uns gelingt, uns ganz auf die Hautfarbe, die Ethnie, die sexuelle Orientierung, die gesellschaftliche Zugehörigkeit und das Alter einer Frau auszurichten, sind wir in der Lage zu hören, wie sie ihr Wollen in ihrer einzigartigen, individuellen Sprache zum Ausdruck bringt.

Wir Frauen sind kein unergründliches Mysterium, genauso wenig wie unsere Wünsche und Bedürfnisse. Aber unser Begehren ist komplex. Was ich in diesem Zusammenhang immer noch tiefer verstehen will, sind die Mechanismen, die uns in der Verleugnung halten, in einem Mangel an Selbstliebe, in einem ständigen Zustand der Sehnsucht.

Im Zuge meiner therapeutischen Arbeit habe ich festgestellt, dass verbotene Sehnsüchte von Frauen Gefühle von Scham und Depression hervorrufen, zu selbstschädigendem Verhalten führen, dass ein geringes Selbstwertgefühl, emotionaler Hunger und anorektische Liebe die Folge sein können. Als Therapeutin wieder und wieder Zeugin der Verleugnung von Sehnsüchten zu werden, ist herzzerreißend und macht mich gleichzeitig ungeheuer wütend.

Wollen bedeutet, mit sich selbst und anderen in Verbindung zu treten. Wollen entfacht Hoffnung, macht unseren Wünschen den Weg frei und gibt in dunklen, schlimmen Zeiten Raum für Gesundung, in Zeiten, in denen die traditionelle Warnung lautet: Du darfst nicht wollen. Wollen ist gefährlich. Stellen Sie sich bitte die Frage, was in Ihrem Leben passieren wird, wenn Sie sich dazu entscheiden, Ihrer kreativen Sehnsucht zu folgen. Wie fühlt sich das an? Was verändert sich dadurch? Was ist dann möglich? Und dann fragen Sie sich, ob die durch Angst in Schach gehaltene Sehnsucht in Ihnen es nicht doch wert ist, herausgefordert zu werden.

What Women Want ist eine Sammlung authentischer Geschichten mit verschiedensten Schwerpunkten, die das Leben von Frauen und deren Verhältnis zur Sehnsucht beleuchten. Außerdem ist dieses Buch ein behutsam aufgestoßenes Fenster, durch das ein Blick auf die intime Beziehung zwischen Psychotherapeutin und Klientin möglich wird. Ein Blick, der dann seinen Zweck erfüllt hat, wenn Sie das nächste Mal, wenn Ihre Sehnsucht Ihnen wie eine fremde Insel vorkommt, kurz innehalten und mit neuem Bewusstsein darauf schauen.

What Women Want ist mein Liebesbrief an sieben Klientinnen, deren Identität anonym bleiben muss. Die Geschichten sind authentisch, doch habe ich zum Schutz der Privatsphäre ihrer Eigentümerinnen gewisse Veränderungen vorgenommen. Auch die Dialoge sind nicht wortgetreu wiedergegeben, doch sie tragen die Essenz dessen, was wir miteinander geteilt haben. Jede der sieben Frauen, die hier zu Wort kommen, hat den Entwurf ihrer Geschichte gelesen und einer Veröffentlichung zugestimmt. Auch die Maßnahmen zur Wahrung der Identität wurden abgesprochen. Manche Frauen haben redaktionelle Vorschläge gemacht, die ich mir zu Herzen genommen und in den meisten Fällen auch umgesetzt habe. In einigen Fallbeispielen fanden meine Klientinnen ihre Tarnung übertrieben und zu tiefgreifend, und sie ermutigten mich dazu, der Figur in ihrer Geschichte eine treffendere Beschreibung zu geben. Eine Klientin, ich habe sie Ruth genannt, schlug den Titel für ihr Kapitel vor. Eine andere Klientin sagte mir, sie hätte nach der Lektüre ihrer Geschichte das Gefühl, mich jetzt noch besserzukennen und deshalb in unserer gemeinsamen Arbeit noch mehr wagen zu dürfen. Eine andere Klientin reagierte verunsichert auf die rassistischen Angriffe, die ich als Kind erlebt habe.

Ich habe mit jeder der sieben Frauen, die in diesem Buch vorgestellt werden, viele Sitzungsstunden gearbeitet. Die Auswahl der Geschichten basierte auf der Kraft ihrer Sehnsucht, einer gewissen Allgemeingültigkeit ihrer Geschichten und darauf, wie tief der Abdruck der jeweiligen Beweggründe, sich therapeutische Unterstützung zu suchen, auch auf körperlicher Ebene eingebettet war. Eine Geschichte, «Liebe am Nachmittag», behandelt die relativ späte Entdeckung der Liebe, während «Mein Vater, der Vollidiot», sich mit der Frage beschäftigt, weshalb «Vaterthemen» in der modernen Psychotherapie noch immer so viel Raum einnehmen. In «Weißes Rauschen» beschäftigen wir uns mit der Thematik des strukturellen Rassismus, bei dem dringend ein sozialer psychotherapeutischer Ansatz vonnöten ist.

Die Psychotherapie führte über viele Jahre ein von wohlüberlegter und gut gemeinter Geheimniskrämerei geprägtes Schattendasein. Auch wenn ich die Motivation, Psychotherapie vor Fehlinterpretation, Verzerrung und Fehlrepräsentation zu schützen, nachvollziehen kann, bin ich der Meinung, dass archaische Tabus überholt sind, die dem Interesse eines Großteils der Gesellschaft an Wachstum und Veränderung, welche durch Psychotherapie bewirkt werden können, entgegenstehen.

Ich erhoffe mir, dass What Women Want zum Dialog über Frauen und Sehnsucht einlädt und ihn befeuert. Außerdem bin ich der festen Überzeugung, dass wir mit offenem Herzen und durch Respekt und Verständnis füreinander am meisten lernen. Gleichzeitig bin ich mir natürlich der Tatsache bewusst, dass nicht automatisch am Anfang jeder Therapie Offenheit oder Vertrauen stehen. Beides braucht Zeit, wie Sie in «Mein Körper, meine Regeln» lesen und hoffentlich auch spüren können.

Es sind dies die Geschichten moderner Frauen in modernen Zeiten. Wie bereits erwähnt, erfolgte die Tarnung gründlich. Wer glaubt, eine der sieben Frauen wiederzuerkennen, liegt höchstwahrscheinlich falsch. Trotzdem hoffe ich, dass Sie sich in einigen der universellen Kämpfe, die in diesen Geschichten geschildert werden, wiedererkennen. Die Erforschung dessen, was Frauen wollen, ist eine fortwährende Aufgabe für uns alle. Eines der großen Geschenke dieser Gespräche ist die Tatsache, dass sie die Frage Was will das Weib?, um noch mal mit Freud zu sprechen, in die Prämisse verwandeln, dass Frauen wollen. Punkt.

In diesem Sinne: Geben Sie sich Zeit, Ihrer Sehnsucht auf Ihre Weise auf die Spur zu kommen, seien Sie sich der Risiken bewusst, die mit Ihrem Wollen verbunden sind, und machen Sie das Wollen zu Ihrer Antwort, nicht zu Ihrer Frage. Und, ganz wichtig: Wenn Sie für sich die Freiheit errungen haben, ganz Sie selbst zu sein, wenden Sie sich anderen Frauen zu. Nehmen Sie eine andere Frau bei der Hand, drücken Sie sie sanft und laden Sie sie dazu ein, sich Ihnen anzuschließen: im bewussten Gespräch, in Freundschaft, im Leben. Durch unser Reden, unser Zuhören und unsere Verbindung zueinander ermächtigen wir uns gemeinsam und befreien uns aus den Fängen des Patriarchats.

Was will das Weib?

Ernest Jones, The Life and Work of Sigmund Freud (1953)

Sigmund Freud zu Marie Bonaparte

I’ll tell you what I want, what I really, really want

So tell me what you want, what you really, really want

I wanna, (ha) I wanna, (ha) I wanna, (ha) I wanna (ha)

I wanna really, really, really wanna zigazig ah.

Spice Girls, «Wannabe» (1995)

Mütter und andere Geliebte

Sie fühlt sich wie elektrisiert von der Lebendigkeit der Frühlingsnacht. Sie betritt die Bar. Tief sitzende Jeans, eng anliegende Weste. Der Mund mit Konturenstift umrandet und mit pflaumenfarbenem Lippenstift ausgemalt. Der Träger des schwarzen BHs ist zu sehen – das ist Terri natürlich bewusst –, ein bisschen verrucht, gleichzeitig lässig und entspannt, Zeichen ihrer Sorglosigkeit und ihres Selbstbewusstseins.

Terri lässt sich von ihrem Begehren direkt zum schummrig beleuchteten Tresen tragen. Geduldig wartet sie auf den Bartender: Jack Daniel’s, pur. Sie leert das Glas mit der bernsteinfarbenen Flüssigkeit in einem Zug.

Ihre langen, verhüllten Beine sind rasiert und eingecremt, nur den empfindsamen Bereich dazwischen hat sie mit Wachsstreifen behandelt, um die kostbare Stelle besonders zu ehren. Sie hat aufmerksame Zuwendung verdient, nicht das beiläufige Schaben einer Klinge beim hastigen Duschen.

Sie war unentschlossen gewesen – Jeans oder Rock? – und hat sich schließlich für die Hose entschieden, weil sie sich an diesem Abend groß fühlt, kantig, und durch coole Androgynität einen gewissen Kick mit ins Spiel bringen will. An einem anderen Abend hätte sie vielleicht ein Seidenkleid gewählt und Wildlederstiefeletten, dazu blassen Gloss auf den Lippen. Doch in dem Look hat sie sich erst letzte Woche präsentiert, an diesem Abend spürte sie das Verlangen nach etwas mehr Power, mehr Entschlossenheit – mehr Wildfang, weniger Girlie.

Und sie hat ihren Verlobungsring vom Finger gezogen; ein Diamant in Tropfenform, drei Karat. Hat ihn in die kleine Kristallschale im Bad gelegt, neben Zahnpasta und Rasierer. Es gelang ihr nicht, ein angemessenes Schuldgefühl aufkommen zu lassen, als sie den Ring in die Verbannung schickte – das kommt später. Stattdessen schenkte sie ihrem Spiegelbild ein Lächeln und sah sich beim Zurücklächeln zu.

Über den Tresen gebeugt, entdeckt Terri eine Frau mit glänzenden, glatten, schwarzen Haaren, hüftlang. Gebräunter Teint, zierliche Schultern und ausdrucksvolle Augen. Sie unterhält sich mit zwei Freundinnen, alle drei trinken Bier – Lager aus der Flasche. Terri fällt das offene Lachen der Frau auf und wie sie dabei die tintenschwarzen Haare hinter ein mit unzähligen Ringen geschmücktes Ohr schiebt. Terri lässt den Blick nicht von ihr, bis die Frau es bemerkt. Sie lächeln sich an.

Letzte Woche hat Terris Verlangen sie zu einem anderen Typ Frau geführt, burschikos, mit kurzem Bob, die zu ihr rüberkam, um ihr zu sagen, wie sehr Terri sie an die junge Demi Moore aus Eine Frage der Ehre erinnert, nur mit roten Haaren. Terri strahlte. Ich finde, Demi Moore sieht toll aus, sagte sie und senkte den lodernden Blick. Eine Stunde später tanzten sie in einem Club, kippten Tequila-Shots. Tauschten Zitronenküsse. Schließlich landeten sie zusammen im Bett: ausgelassenes Gelächter, Rangeleien und Rumgealbere. Terri genoss das Wirrwarr aus Armen und Beinen und das fast losgelöste Körpergefühl am Morgen danach. Doch das Gefühl durfte nicht bleiben, wurde ihr wieder genommen. Weil Richard, der übers Wochenende auf dem Junggesellenabschied eines Freundes gewesen war, zurückkam und sie sich zum Brunch verabredet hatten, um über Hochzeitspläne zu sprechen. Ihre Hochzeitspläne.

Richard bemerkte über die Frühstückseier hinweg – Spiegeleier für ihn, pochierte für sie – ihren abwesenden Blick und schob ihre Verfassung auf Nervosität und einen milden Anflug von Hysterie. Terri reagierte leicht genervt, empfand ihn als selbstgefällig und dünkelhaft. Spürte Befriedigung, als sie den Arm unter den Tisch schob und sich den Handballen zwischen die Beine presste. Die letzte Nacht war noch vorhanden, pulsierend und heiß ersehnt – wie ein Schuss in die Vene. Und? Was hast du gestern Abend so gemacht?, fragte er. Nicht viel, log Terri. Nur noch kurz was trinken nach der Arbeit, um zehn war ich zu Hause. Ein Lächeln. Ein Schluck frisch gepresster Orangensaft.

Terri fühlt sich nicht immer wohl damit, dass ihr die Lügen so leicht über die Lippen gehen. Meistens passiert es, wenn Richard – achtzehn Jahre älter als sie, seit vier Jahren ihr Lebensgefährte und seit zweien ihr Verlobter – geschäftlich verreist ist. Richard ist nett und zuverlässig. Aus gutem Hause und vermögend. Früher mal ein echter Hingucker und, soweit sie weiß, ohne wirklich ernst zu nehmende Macken. Außerdem ist er Fotograf: kommerziell, langweilig und unerfüllt.

Terri liebt Richard.

Um sieben Uhr morgens erscheint Terri zu ihrer Sitzung.

Ich bin ein schlechter Mensch, mit mir stimmt ernsthaft was nicht, sagt sie, noch ehe sie Platz genommen hat. Sagen Sie mir, was ich tun soll.

Ich bitte sie, innezuhalten, durchzuatmen, sich zu setzen. Was ist passiert?

Sie sieht mich unter ihrem roten, wie mit dem Lineal gezogenen Pony an. Sie ist blass, die Augen sind müde – der Preis für die vergangene Nacht. Vom Stress gehöhlte Wangen. Es ist noch früh am Morgen, und Terri trägt die vergangene Nacht wie eine frische Schnittwunde im Gesicht.

Ich habe es schon wieder getan, gesteht sie mit ganz leicht brüchiger Stimme. Ich kann einfach nicht anders.

Als Psychotherapeutin mit knapp zwanzigjähriger Berufserfahrung habe ich schon oft miterlebt, wie gefährlich, sogar existenzbedrohend Lügen in Beziehungen sind. Trotzdem kommen sie ständig vor. Eine Notlüge, um sich das Leben leichter zu machen oder das Gesicht zu wahren, mögen wir uns noch verzeihen, aber eine Lüge mit Vorsatz ist den meisten Menschen eher unangenehm. Lügen erheben sich über Gefühle und verletzen. Sie kratzen an der Psyche und zerreißen das zwischen zwei Menschen geknüpfte Sicherheitsnetz aus Vertrauen. Erkennen Therapeutinnen die Lügen ihrer Klientinnen, begeben sie sich, was den Umgang damit betrifft, auf eine manchmal heikle Gratwanderung. Aber der Grat jener Lügen, welche die Klientinnen sich selbst erzählen, und der damit verbundenen Selbstverleugnung ist entschieden schmaler. Diese Sorte Lügen besitzt eine ungleich größere Fallhöhe. Ich glaubte zu erkennen, dass Terris Sicherheitsnetz dabei war, sich aufzulösen, und ihr Drahtseil sich lockerte. Der Absturz, so spürte und fürchtete ich, stand unmittelbar bevor.

Terri erzählt von dem Gefühl des Verlangens, das am Vorabend ihren ganzen Körper durchtränkt hatte, während sie den Verlobungsring abstreifte, gleichgültig, ohne irgendeine Verbundenheit zu Richard zu spüren, dem Mann, den sie in weniger als einem halben Jahr heiraten wird. Sie sitzt vor mir und fragt sich laut, warum sie sich in letzter Zeit immer öfter Hals über Kopf in Sex mit verschiedenen, immer fremden Menschen gestürzt hat – mehr als zwei und weniger als sechs –, die sie in verschiedenen Bars der Stadt aufgerissen hat, ausschließlich Frauen. Ich bin schockiert, sagt sie. Der Gedanke an die Hochzeit schnürt mir die Luft ab.

Ich beuge mich nach vorn. An diesem Punkt waren wir vergangene Woche schon einmal, sage ich. Ihre Angst vor dem, was Sie für das unheilvolle Schicksal der Romantik im Laufe der Zeit halten. Sie sagten, Liebe und Verlangen zusammenzubringen, würde sich gefährlich anfühlen, wissen Sie noch?

Terri starrt auf ihre Füße. Daran hat sich nichts geändert, flüstert sie.

Es ist nicht das erste Mal, dass Terris Untreue als vorherrschendes Thema die Sitzung bestimmt. Es ist inzwischen unangenehm vertraut, fast familiär. Tief in meiner Brust spüre ich eine Welle des Mitgefühls für ihre brodelnde, zunehmend stärker werdende Angst.

Sie erzählt mir von Richards kurzfristigem Flug zu einem Werbe-Shooting – für Gesichtscreme. Wie sie den Abend mit einer Frau und deren beiden Freundinnen in einer Bar verbrachte, dass die beiden anderen gegen dreiundzwanzig Uhr gegangen waren und Terri und die Frau allein zurückblieben. Sie erzählt, wie lebendig sie sich gefühlt hat und dass der Abend in der Wohnung der Frau in Chelsea endete. Clare war verführerisch und weich. Ihre zärtlichen Berührungen und der leidenschaftliche Mund lebendig und köstlich. Hast du eine Freundin, eine Frau?, wollte Clare wissen, als Terri sie heute Morgen verließ. Nein, antwortete Terri, froh, ausnahmsweise mal nicht zu lügen.

Clare küsste Terri auf den Mund und schrieb ihre Telefonnummer auf die Rückseite der braunen Papiertüte, an der Terri auf dem Weg zu mir in die Praxis immer wieder roch: süßer Marzipanduft, die Erinnerung an das gemeinsam genossene Mandel-Croissant zum Kaffee. Ein halbes Jahr später wird Terri auf die Wirkung einer Packung Schlaftabletten hoffen und ihre düsteren Selbstmordgedanken zum Glück überleben. Und ich werde sie fragen, ob sie sich an diesen Augenblick der Freude erinnern kann, an die Verbindung zu Clare, an den Duft und den Geschmack zuckersüßer Mandelpaste. Clares Mund auf ihrem Mund. Vielleicht, wird Terri achselzuckend antworten, aber wenn ich ehrlich bin, fühlt sich diese ganze Phase an wie in Watte gepackt. Ich wünschte, ich könnte mich an der Verbindung zu Clare festhalten, aber sie geht verloren. Sie löst sich auf.

Jetzt reibt Terri sich mit dem Handrücken über die großen, grauen Augen. Sie sehen traurig und angsterfüllt aus, tränenschimmernd und müde; ein drängender Appell zu reagieren. Ich tue es.

Wollen Sie sich selbst helfen?, frage ich.

Ja. Nein. Sie schaut weg, aus den Augenwinkeln lösen sich Tränen. Ich bin total kaputt, sagt sie.

In meinem Beruf gibt es REGELN. Niemals härter arbeiten als die Klientin. Wer vorschnell eingreift, kann nicht zuhören. Ich gebe trotzdem nach.

Kaputt vielleicht, sage ich. Aber nicht machtlos.

Sie beugt sich nach vorn, ihr Körper wie unter Strom, angespannt vor unnatürlicher Energie und Zielstrebigkeit. Ich liebe Richard, gesteht sie sich ein. Aber ich will ihn nicht. Ich begehre ihn nicht.

Haben Sie ihn jemals gewollt, begehrt?, frage ich.

Ich glaube schon. Am Anfang. Als es für uns beide noch neu war. Man sollte meinen, wir wären total heiß aufeinander, weil er ständig verreist ist. Aber es knistert so gut wie gar nicht mehr. Er kommt mir plötzlich so alt vor.

Terris forschender Blick mustert mich schweigend, während ich über fehlendes Knistern nachdenke und ein bisschen kopfrechne: Alter Mann plus Mangel an Knistern gleich endloser Sex mit vielen Frauen – und, mit hoher Wahrscheinlichkeit, eine Braut mit Fersengeld.

Sie lernten sich vor vier Jahren in einer Galerie im West End kennen. Eine Ausstellung mit provokanten Porträts von Menschen, die sich einer Schönheitsoperation unterzogen hatten. Terri starrte die riesengroßen monochromen Drucke an, mit Fisheye-Objektiv fotografierte, ungeliebte Gesichter: Haut mit schwarzen Filzstiftmarkierungen, Blutergüsse und haardünne Narben. Sie verspürte das Bedürfnis, mit ihren Fingerspitzen die Gesichter zu streicheln, wünschte, die Porträtierten könnten die ihnen angeborenen Eigenheiten besser akzeptieren. Und als sie am nächsten Morgen zu ihrer Sitzung erschien, dachte Terri darüber nach, welche Botschaften, -ismen und möglicherweise Grausamkeiten diesen Menschen aufgezwungen worden waren.

Joel, der Kurator der Ausstellung, machte sie miteinander bekannt. Hey, ihr zwei kennt euch doch, oder? Terri arbeitet für Blaze. Hattest du nicht auch mal mit denen zu tun, Richard?

Richard hatte tatsächlich für die Produktionsfirmagearbeitet, aber vor Ewigkeiten, lange bevor Terri die Stelle als Producerin einer beliebten Serie von investigativen Dokumentarfilmen angetreten hatte. Terri und Richard gaben sich die Hand. Zwei Stunden später zwängten sie sich vögelnd in die Damentoilette. Richard hatte Terri grinsend die Bluse aufgeknöpft und sie beide in eine einzigartige Position befördert, seine Hand zum Schutz vor dem kalten Keramikwasserkasten um ihr Kinn gelegt. Es war viel zu schnell vorbei, dachte Terri, als sie ihre Gliedmaßen wieder sortierte und sich die Bluse zuknöpfte. Hinterher spazierten sie nach Chinatown und aßen Teigtaschen.

Terri hatte sich voller Verlangen und Enthusiasmus in die Beziehung gestürzt, dann aber schnell festgestellt, dass ihr sexuelles Interesse rasch abflaute. Sie bezeichnete die Beziehung als kuschelig und rollte übertrieben mit den Augen. Aus Wochenendtrips wurden bald Fernsehabende mit Essen vom Lieferservice, mittelprächtigem Wein und Fußmassagen. Flirts am Telefon verkürzten sich zu knappen Anrufen, nur noch ab und zu blitzte ein bisschen Abenteuer auf. Man gab einander Kosenamen: Tezzi für Terri, Dimples, Grübchen, für Richard. Terri vermisste den Kitzel, die Leidenschaft, das Unberechenbare. Das alles wollte sie zurück, sagte sie. Aber angesichts ihrer Affinität zu Frauen fragte sie sich auch, ob sie es tatsächlich mit Richard wollte. Ich vermutete, dass Terri Sex als Trostpflaster benutzte, als Antidepressivum, als Möglichkeit, ihre Leere und den Verlust an Nähe kurzfristig durch den Kitzel zu ersetzen, von anderen Frauen begehrt zu werden. Falls Terris Selbstmedikation der Versuch war, die Tatsache zu verdrängen, dass sie lesbisch war, stellte sich die Frage, wie lange sie diese Selbstverleugnung aufrechterhalten konnte, und zu welchem Preis. Ich spürte angesichts ihres Lebens im Zwiespalt und voll fauler Kompromisse eine gewisse Dringlichkeit.

Terri flüchtete sich seit einiger Zeit beim Sex mit Richard in Fantasien. Bilder halb nackter Frauen, die – kämpferisch oder auch zärtlich – hemmungslos übereinanderkrabbeln. Um zum Orgasmus zu kommen, schloss sie die Augen und konzentrierte sich auf diese Bilder, die oft darin gipfelten, dass eine Frau sie fest umschlungen hielt. Bei diesem Eingeständnis brach sie in Tränen aus. Außerdem hatte sie damit begonnen, der Frage nachzugehen, wie viel dessen, was sie von einer Liebhaberin zu bekommen hoffte, mit dem zu tun hatte, was sie von ihrer Mutter, einer funktionalen Alkoholikerin, gebraucht hätte. Diese schmerzhaften Erkenntnisse hatten sie tief verunsichert und weiter im Zickzack durch die Bars getrieben – auf der Suche nach Frauen, auf der Suche nach Antworten, auf der Suche nach Liebe. Die Art von Liebe, die ihre Mutter ihr nicht hatte geben können und noch immer nicht geben kann.

Richard kommt mir plötzlich total alt vor, wiederholt Terri, und ich frage mich, ob sie ahnt, dass ich mit den Gedanken kurz woanders war. Die Augenblicke der Ablenkung und der inneren Reflexion aufseiten der Therapeutin sind häufig kluge Ermahnungen, die uns daran erinnern, dass eine Klientin niemals allein zur Therapie kommt. Sie betritt das Sprechzimmer mit einer Blaupause sämtlicher zwischenmenschlichen Beziehungen – ein ganzes Universum aus Familie, Freundeskreis, Bekanntschaften, Feindschaften und geliebten Menschen aus Vergangenheit und Gegenwart.

Alt?, wiederhole ich. Können Sie mehr dazu sagen?

Er fühlt sich – eine Pause – richtig alt an, und so weit weg. Wir wollen nicht dasselbe. Es ist, als würden wir auf zwei völlig verschiedenen Inseln leben.

Und wo befindet sich Ihre Insel?

Da drüben, sie deutet mit der Hand, am anderen Ufer. Sie lächelt. Terri sieht mit abwesendem Blick zu dem Erkerfenster hinaus, auf das sie gezeigt hat, als würde sie aufs Meer schauen.

Ich warte, spüre, dass Terri Zeit braucht, um sich zu erinnern, um zu vergessen oder vielleicht auch, um einem Tagtraum nachzuhängen. Einen Moment, um das, was sie gerade gesagt hat, reflektiv zu erspüren.

Wo waren Sie gerade mit Ihren Gedanken?, frage ich schließlich.

Ich musste an Rebecca denken, an Becks. Sie spricht leise. Sie erinnern sich doch noch, oder?

Ja, antworte ich. Sie haben mir schon öfter von Rebecca erzählt. Sie haben sich Ihre Insel vorgestellt, und Rebecca war bei Ihnen? Ist das eben passiert, Terri?

Terri nickt. Wieso konnte ich es damals nicht einfach akzeptieren – als ich Rebecca kennenlernte? Wieso habe ich so lange gebraucht, um zuzugeben, dass ich die Gesellschaft und die Berührung von Frauen bevorzuge?

Schweigen.

Ich denke über jene Momente während unserer Arbeit nach, in denen Terri ihre Sehnsucht in Worte fasste, von ihrer Mutter geliebt und gesehen zu werden, von ihr gewollt zu sein. Von den Bestechungen erzählte, den Vorgaben und den Drohungen, mit denen ihre Mutter versuchte, sie von der Liebe und der Berührung anderer Frauen fernzuhalten. Von den Situationen, als sie Terri immer wieder hinterhältig ins Gesicht schlug. Ich denke an unsere Gespräche darüber, was aus einer Frau wird, die von ihrer Mutter nicht geliebt wird; deren Wünsche erstickt werden oder unsichtbar gemacht; der gesagt wird, dass ihr Leben falsch sei.

Na ja …, sage ich und lege eine Kunstpause ein. Da war immerhin Ihre Mutter.

Gemeinsam lassen Terri und ich eine Erinnerung aufleben.

Ein drückend heißer Septemberabend. Ein in den Boden gehämmertes Partyzelt. Terris Mutter gab eine Party – ein Haufen heißer Single-Frauen und hauptsächlich verheirateter Männer. Ihr neuester Freund war auch da, ein Typ namens Rick, diesmal nicht verheiratet, Außendienstler. Rick war viel unterwegs, fuhr kreuz und quer durchs Land, verkaufte Klimaanlagen und ernährte sich von Mikrowellen-Fast-Food in Styroporbechern. Terri beobachtete, wie ihre Mutter sich streckte, um mit den Fingerspitzen Ricks Arm zu berühren, und dabei ihr drittes Glas Vino runterstürzte. An das Schwanken ihrer Mutter kann sie sich noch gut erinnern, an das Kleid, das sie trug, nur vage.

Der ist einer zum Warmhalten, lallte Terris Mutter, also sei nett zu ihm. Und jetzt geh gefälligst mit Rebecca spielen.

Ich bin kein kleines Kind mehr, antwortete Terri wütend. Und du bist betrunken – wieder mal.

Rebecca war Ricks Tochter. Feuerrote Haare, goldene Creolen in den Ohren, Sommersprossen. Schmale Taille. Sie lag neben dem Zelt im Gras, knipste unzähligen Gänseblümchen den Kopf vom Stängel und sah zwischendurch immer wieder nach ihren Fingernägeln, als könnten sie versehentlich abfallen – Acryl, eckig gefeilt, French Manicure.

Los, rede mit ihr, sagte Terris Mutter und wedelte mit der Hand, als würde sie einen Hund verscheuchen.

Das würde sie bestimmt freuen, Herzchen, sagte Rick und schwenkte sein Weinglas.

Genervt ging Terri zu Rebecca und fragte, ob sie was trinken wolle.

Habt ihr Wodka?, fragte Rebecca.

Wie alt bist du?, fragte Terri.

Sechzehn. Warum?

Ich auch. Und dein Dad erlaubt dir, Alkohol zu trinken?

Terri und Rebecca – Becks – amüsierten sich im Laufe des Abends prächtig. Flirteten mit den eigenartig zuvorkommenden Männern; ließen lose Kleiderträger wie zufällig von Schultern gleiten; ließen flüchtig Zähne und Beine sehen. Die Männer sahen hin, versuchten, sich ihre Erregung nicht anmerken zu lassen, kamen näher, erkundigten sich nach der Schule. Läuft super, antworteten sie unisono und kicherten. Dann glotzten sie die Männer mit unverhohlenem Widerwillen an und füllten ihre Plastikbecher nach. Ihr seid beide so hübsch, sagte einer der Männer. Er hatte kleine Raubtierzähne und trug ein großes Hawaiihemd, aus dem ein grauer Flokati herausquoll. Irgendwann flohen Terri und Rebecca aus dem Garten ins Haus und stiegen die Teppichstufen zu Terris Zimmer hoch. Ein, zwei Stunden an der Xbox, Lipgloss-Tausch und betrunkenes Tanzen zu Justin Timberlake. Draußen dröhnten Phil Collins und Chris Rea aus einer altmodischen Stereoanlage. Alte-Leute-Musik. Die Grauköpfe stehen auf den Mist, spottete Rebecca.

Terri beugte sich zum Fenster raus, sah Ricks Hand unter dem Kleidersaum ihrer Mutter verschwinden und zuckte zusammen. Um Rebecca abzulenken, bat sie um den Rest Wodka. Warum sollten sie beide leiden, dachte sie.

Der Rest verschwamm in einer angenehmen, alkoholgeschwängerten Wattewolke: Rebeccas Hand, die nach ihrem BH-Verschluss tastete, der sofort nachgab. Rebeccas Finger, die sanft über ihren Rücken streiften, absichtsvoll, und Terri in Stille gehüllt, wie im Unterricht oder im Gottesdienst. Lustvolle Bewegungen. Hände, Zähne, Zungen. Das Aneinanderreiben ihrer empfindsamsten Stellen, bis ein Zittern aufstieg bis in ihre Kehlen. Danach, irgendwann, berauschte Wonne und Schlaf.

Der Morgen wurde von einem Schrei und einem heftigen Ruck aus seiner Stille gerissen. Terris Blick fiel auf den Haufen schwarzer Spitzenunterwäsche auf dem Boden. Sie wurde so brutal am Arm nach oben gezerrt, dass sie aufschrie. Becks – nein, eher Rebecca, los, aufstehen! Sofort! Was fällt dir ein? Was treibst du da mit meiner Tochter!? – versuchte, sich mit dem Baumwolllaken zu bedecken. Nackt kauerten die zwei Mädchen auf dem Bett, den Blicken einer rasenden Furie ausgeliefert. Terri sah, wie ihre Mutter ausholte, wie ihre Hand sich zur Faust ballte und schließlich wieder löste, ehe sie ihrer Tochter ins Gesicht schlug.

Du bist widerlich, schrie ihre Mutter. Verschwinde!

Beschämung. Terri und ich statten der Scham regelmäßig einen Besuch ab. Oft stellt sie mir dann eine Frage, immer wieder dieselbe: Was ist das Gegenteil von Beschämung? Und jedes Mal biete ich ihr nach einer kurzen Pause dieselbe Antwort an: Geliebt sein.

Ich erinnere sie daran, dass sie mir diese Frage schon häufig gestellt hat. Aber sie kann sich nicht erinnern, noch nicht einmal daran, die Frage auch nur in Gedanken formuliert zu haben.

Sie fasst in die Handtasche und zieht das vertraute rote Schreibheft und den Füller heraus, die sie für unsere Sitzungen benutzt. Ihr Gedächtnis ist bis heute unzuverlässig geblieben, lückenhaft und immer wieder fehlerhaft. Ich habe in meiner Supervision über Terris Schwierigkeiten reflektiert, unsere Gespräche zu verarbeiten und sich daran zu erinnern. Was hast du sonst noch vergessen, Terri? Welche anderen Ereignisse sind zu qualvoll, um erinnert zu werden?

Häufig werden Bestandteile unserer Erinnerung geleugnet, ignoriert, angezweifelt und abgetrennt, um unser Selbst zu schützen, um unter Verschluss zu halten, was zu schmerzhaft ist, um gefühlt zu werden. Die Rolle der Therapeutin besteht darin, eine sichere Basis zu schaffen, damit problematische Erinnerungen vorsichtig ins Bewusstsein zurückkehren dürfen. Dies erfordert besondere Sorgfalt und ein Höchstmaß an Einfühlung. Denn dieses Unterfangen hat die Erkenntnis zur Folge, dass kein Gefühl endgültig und deshalb davon auszugehen ist, dass weitere schwierige Gefühle folgen werden. Verdrängte Wahrheiten und Wirklichkeiten treten wieder ins Bewusstsein und werden mit einem Höchstmaß an Zuwendung und Umsicht behandelt.

Terri leckt sich den Zeigefinger an, blättert in ihrem kleinen Notizbuch und schreibt sich meinen Vorschlag noch einmal auf: Geliebt sein. Ich überlege, ob ich sie bitten soll, kurz innezuhalten und nachzusehen, ob sich das Begriffspaar womöglich bereits in ihrem Notizbuch befindet, entscheide dann aber sehr schnell, dass eine weitere Bloßstellung, eine weitere potentielle Beschämung, vielleicht besser noch warten sollte.

Als Kind wurde Terri als widerlich bezeichnet, als wertlos, eine dicke fette Platzverschwendung. Floss der Vino besonders reichlich, wurden die Beschimpfungen, falls überhaupt möglich, noch brutaler, sie hämmerten platt, meißelten weg und radierten aus, wer Terri war. Wer sie ist. Versuchten, Terri in ihrem innersten Wesenskern zu erschüttern. Wollten sie beschämen, nur weil sie die Berührungen eines Mädchens schön fand, eines ersten Mädchens, das Rebecca hieß, Becks. Später dann kamen andere junge Frauen dazu – zu viele, um sie namentlich zu nennen –, die alle zu schambeladenen Geheimnissen wurden, weil ihre Mutter sie enterbt, aus dem Haus geworfen und damit auch noch das letzte bisschen Selbstwertgefühl zerstört hätte, an das Terri sich so verzweifelt klammerte. Terri flüsterte Begriffe vor sich hin, Mannsweib – Fotzenleckerin – Scheißlesbe. Die Worte ihrer Mutter. Und ich versuchte, Ruhe zu bewahren, meine Wut über die Gewalt und die Ungerechtigkeit, die ihr angetan worden waren, unter Kontrolle zu halten. Die Wut ist immer noch da, kocht immer noch in mir hoch, geliebte Terri.

Es tut mir leid, dass Sie keine wenigstens einigermaßen gute Kindheit hatten. Der Wunsch, Ihr Verlangen zu begreifen, muss für Sie als junges Mädchen sehr schmerzvoll gewesen sein.

Sie zögert, schaut sich aus tränennassen Augen im Zimmer um und sieht mich schließlich direkt an. Mir tut es auch leid.

Nach der Sitzung ruft Terri Richard auf dem Mobiltelefon an. Wir müssen reden, sagt sie. Ihr versagt dabei beinahe die Stimme.

Richard merkt, dass etwas nicht stimmt, etwas zu laut fragt er widerstrebend: Kommst du gerade aus der Therapie?

Sie bejaht und sagt, das sei aber nicht der Grund, weshalb sie reden müssten, es geht um was anderes, es ist wirklich wichtig. Sie vereinbaren, nach der Arbeit gemeinsam zu Hause zu Abend zu essen, gegen zwanzig Uhr. Soll ich von unterwegs was mitbringen?

Nein, sagt Terri. Ich koche uns was. Sie findet, das ist das Mindeste, was sie tun kann.

Den Rest des Tages hat Terri immer wieder das Gefühl, nicht ganz bei sich zu sein. Als würde sie außerhalb ihres Körpers leben und existieren. Sie nimmt ihr kleines rotes Notizbuch heraus, blättert zu der Seite mit dem Wort Dissoziation und macht sich bewusst, was gerade geschieht: Dissoziation ist eine Strategie des Verstandes, mit zu großer Überforderung umzugehen, zum Beispiel während eines traumatischen Ereignisses. Es ist ein mentaler Prozess, bei dem man sich von seinen Gedanken, Gefühlen, Erinnerungen oder dem Ichgefühl abspaltet.

Terri beruhigt sich. Kocht eine Tasse süßen Tee. Zieht die Stiefel aus und gibt ihrem Körper Raum zu weinen. Im Büro ist heute wenig los, also weint sie, trinkt ihren Tee, presst die mit dicken Socken gepolsterten Fußsohlen fest gegen den harten Teppichboden. Später ruft sie ihre beste Freundin Kirsty an, die in alles eingeweiht ist. Die weiß, was Terri nachts den Schlaf raubt, warum aus ihrer Weintrinkerei im letzten halben Jahr eine Vorliebe für Hochprozentiges geworden ist. Ich hab dich lieb, sagt Kirsty, du tust das Richtige. Terri beendet das Telefonat mit einem zaghaften Lächeln und fühlt sich etwas besser.

Um 20:30 Uhr ruft Terri Richard an. Im Ofen wartet ein einfaches Abendessen, Hühnchen mit Lauch. Kein Wein. Nur Mineralwasser. Sie muss einen kühlen Kopf bewahren und ihre Nerven.

Ich brauche noch fünf Minuten, Tezzi, tut mir leid, keucht Richard. Die U-Bahn ist wirklich die reinste Hölle.

Terri zieht sich der Magen zusammen. Der Geruch von warm gehaltenem Essen ist nicht wirklich hilfreich. Sie sagt nicht: Okay, Dimples, weil das missverständlich wäre und gemein. Stattdessen sagt sie: Okay, bis gleich. Es gibt Hühnchen mit Lauch. Ich liebe dich lässt sie ebenfalls weg, auch das wäre gemein gewesen. Eine Erinnerung taucht auf, ihr drittes Date. Als sie zu Richard sagte: Ich liebe deine Grübchen, die sind wirklich niedlich. Er hatte sie angegrinst, was die Grübchen noch unwiderstehlicher machte. Mir war nicht klar, dass du meinen Hintern sehen kannst, hatte er feixend gesagt. Sie hatten gelacht. Die Erinnerung wirft Terri kurz aus dem Gleichgewicht. Ein Glas Wein hätte womöglich geholfen.

Die Haustür geht auf. Schlüssel klimpern. Ich bin zu Hause, ertönt sein Singsang. Tut mir leid, dass ich zu spät komme, Tezzi. Hier riecht’s aber gut. Als Richard in die Küche kommt, steht Terri stocksteif da, ihr Gesicht, aschfahl und angsterfüllt, beunruhigt ihn offenbar, denn er setzt sich an den Tisch, ohne ihr einen Kuss auf die Wange zu geben wie sonst meistens, wenn er von der Arbeit kommt.

Sie nimmt all ihren Mut zusammen. Das wird jetzt schwer, fürchte ich.

Was denn, Terri? Was ist los?

Ich kann dich nicht heiraten. Ich will Schluss machen. Bitte verzeih mir.

Die nächste Sieben-Uhr-Sitzung. Draußen dämmert es. Terri zupft sich einen widerspenstigen Lederhandschuh zurecht. Trägt anstatt der Kontaktlinsen die Brille mit dem großen, schwarzen Gestell. Ich weiß, dass sie das tut, wenn sie viel geweint hat und ihre Augenlider zu wund und geschwollen sind, um Fremdkörper zu ertragen. Ich sehe ihr heute etwas an, ihren Augen, ihrem Gang – eine fast ungezähmte Wildheit –, das mich beunruhigt. Wie geht es Ihnen?, frage ich.

Sie lässt den Blick zum Erkerfenster schweifen. Ungeschminkt wirkt sie unscheinbar und entschieden jünger als zweiunddreißig. Den Sachen, die sie heute trägt – eine graue Jogginghose mit passendem Hoodie –, entströmt der zarte Duft frischer Seife.

Nicht gut, sagt Terri.

Die Sitzung verläuft fast wortlos. Ab und zu ein Satz, um Richards Verletztheit und Verstörtheit zu beschreiben; seinen Zorn, das Bedürfnis, sofort auszuziehen; angebranntes Hühnchen mit Lauch; die Hochzeitspläne – zunichtegemacht. Ich halte zwar den Blick gesenkt, aber der konzentrierte Fokus zeigt Terri, dass ich da bin. Dass ich ihr zuhöre.

Als ich Anfang der 2000er anfing, als Psychotherapeutin zu arbeiten, verunsicherten mich Phasen von ausgedehntem Schweigen. Ich hatte das für Berufsanfängerinnen typische Bedürfnis, mich mit meinen Klientinnen verbunden zu fühlen, und versteckte die Angst, als Therapeutin nicht gut genug zu sein, hinter Worten. Effektivität wurde, zumindest in meiner Vorstellung, mit Handeln gleichgesetzt; und mit hörbarem Engagement, das in Unterhaltungen, Vorschlägen und manchmal auch – ich schäme mich fast, es hinzuschreiben – Interpretationen Ausdruck fand. Damals fragte mich der Therapeut, der mich während meiner Ausbildung betreute und bei dem ich selbst elf Jahre lang in Therapie war, was genau mich an Schweigephasen verunsicherte. Ich erwiderte, dass Schweigen mich an ein Gefühl von Getrenntsein erinnerte und Gefühle von Verlassenheit in mir weckte. Er legte nachdenklich die Stirn in Falten und tippte sich mit dem Finger gegen die Schläfe. Können Sie mehr darüber sagen? Ich rief mir Zeiten in meinem Leben in Erinnerung, als ich mich nach Verbindung durch respektvolle Gespräche gesehnt hatte anstatt durch die omnipräsente, mich überfordernde und gefürchtete Aufforderung, ich solle bei Tisch gefälligst keinepeinliche Stille verbreiten; uns unterhalten; bei Gott endlich etwas Interessantes beitragen oder gehen. Aus Angst vor Vernichtung oder davor, hungrig weggeschickt zu werden, versteckte ich meine Glut und die Gefühle der Sehnsucht tief in mir, bis sie später wieder zum Vorschein kamen, als ich mit der Ausbildung zur Therapeutin begann.

Im Laufe der Jahre ist mir das Schweigen zunehmend leichter gefallen, vielleicht auch, weil ich das Alleinsein inzwischen mit offenen Armen willkommen heiße. In der Therapie bieten Phasen der Stille sowohl für die Therapeutin als auch für die Klientin wertvolle Zeit zur Reflexion, in der sich Gefühle zeigen dürfen, die womöglich verdrängt bleiben würden, wenn überflüssige oder sinnlose Worte den Raum fluten. Inzwischen betrachte ich Situationen mit geschäftiger Geräuschkulisse als «Wall aus Worten», der Intimität und echte Verbindung verhindert. Der redseligen Therapeutin entgeht vieles.

Terri rutscht auf ihrem Sessel hin und her. Wir schweigen seit fünf Minuten.

Ich vermisse ihn, sagt Terri schließlich und verlagert erneut das Gewicht. Ich komme mir vor wie ein Kind. Es ist genau wie damals, als ich meine Mum brauchte und sie nicht für mich da war – jedenfalls nicht so, wie ich sie wollte und gebraucht hätte.

Sie wischt sich die Tränen von der Wange. Verschiedene Inseln, sagt sie.

Wer einen Verlust erlitten hat, dem kann nur die Rückkehr des verlorenen Menschen – oder in Terris Fall die Mutter, nach der sie sich sehnte – jemals wahren Trost bringen. Diese Erwartung kann ich genauso wenig erfüllen wie irgendwer, und ich befürchte, ich werde sie mit ziemlicher Sicherheit verletzen. Stattdessen entscheide ich mich, ihr zu sagen, dass der Schmerz vorübergehen wird, dass kein Gefühl jemals endgültig ist, dass Verlust ein Prozess ist, dass sie da nicht alleine durchmuss.

Wir müssen uns gemeinsam in den notwendigen, schmerzvollen und komplizierten Prozess des Trauerns begeben.

Ich glaube, der Schrecken der Trennung von Richard ist eng mit meiner Sehnsucht verbunden, mich meiner Mutter gegenüber richtig zu verhalten, sagt sie. Mein Verlangen hat nichts damit zu tun. Ich bin bereit für das, was vor mir liegt, aber gleichzeitig lähmt es mich.

Dieser Augenblick der Selbstreflexion und Anerkennung ist von großer Bedeutung. Und der Wunsch, es zu tun, ist ein großes Geschenk an Sie selbst, sage ich.

Und wie geht es jetzt weiter?, fragt sie.

Jetzt machen wir uns an die Arbeit.

Terri vergisst, die Torte abzubestellen. Ausgerechnet, und am Vorabend der annullierten Hochzeit wird eine riesengroße, gigantische Hochzeitstorte zu ihr nach Hause geliefert. Richard hatte sich Vanilla Sponge mit Zitronencreme gewünscht, aber sie hatte ihn stattdessen zu Red Velvet überredet, ihre – und Kirstys – Lieblingssorte. Als die Torte geliefert wird, zieht Terris Brust sich vor Schreck zusammen; die schiere Schönheit trifft sie ins Mark und hinterlässt einen bleiernen Geschmack in ihrem Mund. Sie ist allein. Das federleichte Ticken der Uhr im Flur klingt plötzlich sehr laut und sehr beängstigend. In dem dringenden Bedürfnis nach Verbundenheit und Sicherheit ruft sie Kirsty an. Komm vorbei, bittet sie, die Hochzeitstorte wurde geliefert. Du musst mir helfen, sie zu essen.

In den unruhigen Nächten ohne Richard träumt Terri immer wieder denselben Traum. Die Bilder bleiben noch tagelang präsent. Sie sind gestochen scharf. In halbbewusstem Zustand erscheinen Terri ihr Vater, ihre Mutter und das Haustier aus Kindertagen, Barbara, das Kaninchen.

Barbara war ein weißes Wesen mit weichen Schlappohren, das Terri an dem Tag von ihrem Vater geschenkt bekam, als der beschloss, die Familie zu verlassen. Dazu einen Kaninchenstall, am Ende des Gartens aufgestellt, zwischen Pampasgras und den rankenden Lampionblumen, gegenüber einem winzigen Apfelbaumsetzling.

In ihrem Traum spürt Terri den Schrecken, mit ansehen zu müssen, wie ihr Vater flieht. Den dunklen Kunststoffkoffer fest umklammert, in dem, vermutet sie, nichts als Erleichterung steckt. Terri war zehn, als er fortging, und sie würde ihn bis zum Vorabend ihres achtzehnten Geburtstags nicht mehr wiedersehen. In der Zeit, die ein Apfelbaumsetzling braucht, um Früchte hervorzubringen, kann einer Tochter vieles passieren: ein gebrochener Ellbogen, neue Frisuren, die Entdeckung ihrer Sexualität, ein Sieg im Hockey, ein gestohlenes Fahrrad, ein kurzes Intermezzo mit der Polizei, die brennenden Ohrfeigen einer Mutter mitten ins Gesicht – immer und immer wieder.

In dem Traum sagt er zu Terri, er verlässt London, um mit seiner neuen Freundin ein neues Leben anzufangen. Das Häschen wird dir Gesellschaft leisten.

Ich werde sie Barbara nennen, antwortet sie und kämpft mit den Tränen. Terri drückt Barbara an sich, schneidet eine Karotte, hält dem Kaninchen die Stücke vor das schnuppernde Näschen.

Ihr Vater küsst sie auf den Scheitel. Das schaffst du schon.

Bitte verlass mich nicht, fleht sie ihn an.

Ich muss, Terri, sagt er zärtlich, eines Tages wirst du verstehen, warum.

Nimm uns mit. Wir machen dir auch bestimmt keinen Ärger, nicht wahr, Barbara? Versprochen.

In ihrem Traum weiß Terri, dass er weint, als er sich von ihr wegdreht. Wie auch nicht? Doch bis er den Kofferraumdeckel zugemacht und den Zündschlüssel umgedreht hat, sind seine Tränen schon wieder getrocknet, und in dem Moment wird Terri klar, dass sie und Barbara bereits vergessen sind. Wie das verblassende Nachglühen des Bildes auf einem ausgeschalteten Fernsehbildschirm.

In ihrem Traum sammelt Terri Gänseblümchen von den wild wuchernden Wiesenflächen, die entlang des Flussufers nahe ihrem Zuhause wachsen. Sie sieht Barbara dabei zu, wie sie die saftigen Stängel mümmelt, und es beruhigt sie, die unschuldigen Kaninchensamtohren durch die Finger gleiten zu lassen. Barbara ist dick und rund geworden, und Terri verspürt eine gewisse Freude dabei, sie hochzunehmen und in das Spielgehege zu setzen, das sie aus alten Gemüsekisten und Hasendraht für sie gebaut hat. Manchmal, wenn niemand hinsieht, wickelt sie Barbara in einen alten Pullover, einen ausgeblichenen Kissenbezug und nimmt sie heimlich mit in ihr Zimmer. Terri achtet immer gut darauf, sämtliche Hasenkötel vom Teppich zu sammeln, weil sie dem Hass ihrer Mutter nicht noch mehr Grund liefern will.

Terris Mutter konnte Barbara nicht ausstehen. Sie stinkt und scheißt überall hin. Typisch von deinem Vater, mir noch ein Ding aufzuhalsen, um das ich mich kümmern muss.

Ding. Das war es. Terri nahm das Wort und machte es zu ihrem Lehrmeister. Das ein ganzes Leben lang antrainierte Gefühl, gehasst und ungewollt zu sein, lässt sich nur schwer wieder verlernen.

Die Trinkerei ihrer Mutter im Traum ist aggressiv. Entgleitet immer wieder. Terri bekommt zu hören, dass der Wodka im Haus niemals ihre Lippen berühren darf und morgens vor der Schule in den Frühstückssaft ihrer Mutter geschenkt zu werden hat. Terri erinnert sich an Gefühle von Hunger und Durst, an den Diebstahl labbriger Sandwiches und Lebkuchen aus einem Supermarkt, obwohl Geld nicht das Thema war – an die geniale Idee eines in ihre teure Daunenjacke eingenähten Kissenbezugs, um das geklaute Essen zu verstecken. Zu stehlen war eine Möglichkeit, ein gewisses Maß von Kontrolle zu haben, mir etwas zurückzuholen, das mir rechtmäßig zustand. Mein Leben. Es war mein Leben.

In dem Wunsch, ihrerseits zu fliehen, bleibt Terri in ihrem Traum eines Abends lange bei einer Klassenkameradin. Als sie schließlich nach Hause kommt, sieht sie, dass die Stalltür offen steht. Barbara ist verschwunden. Terri sucht ihr Kaninchen überall: in den Nachbargärten, im dichtesten Gestrüpp, in der öffentlichen Grünanlage auf der anderen Straßenseite. Grinsend wie eine Irre klopft sie bei den Nachbarn und fordert sie zur Mithilfe auf. Ein Suchtrupp für Barbara. Doch der Erfolg bleibt ihr verwehrt, schließlich kehrt sie erschöpft und allein nach Hause zurück.

In ihrem Traum steht ihre Mutter auf der Veranda, die Arme um die Taille eines fremden Mannes geschlungen, lachend. Die Wodkaflasche leer. Sie wischt sich mit dem Handrücken über den Mund. Barbara lässt schön grüßen, höhnt sie. Hat sich offensichtlich aufgemacht, um deinen nutzlosen Vater zu suchen.

In ihrem Traum will Terri der Mutter unbedingt furchtbar wehtun. Ihr die Augen auskratzen. Ihr die dünnen wasserstoffblonden Haare ausreißen. Aber sie behält ihren Schmerz für sich. Eine riesengroße, schartige Glasscherbe, die in ihrem kleinen, gequälten Körper in unzählige scharfe Splitter zerspringt.

Ein Traum?, frage ich. Sind Sie sich sicher, dass das alles geträumt ist?

Terri seufzt in ihr kleines rotes Notizbuch hinein, sie wirkt gequält und niedergeschlagen. Nein, gesteht sie, das ist kein Traum, das weiß ich jetzt. Es ist wirklich passiert. Sie hat Barbara entkommen lassen. Mich nicht.

Die erste Phase der Trauer: Schock und Verleugnung.

Die Phasen von Schmerz, Schuld, Wut und Verhandeln durchläuft Terri mit relativer Leichtigkeit. Die Trauerphase, vor der ich Angst habe: Depression. Ich habe Angst vor einem Zusammenbruch. Und verliere für einen Augenblick meine Zuversicht.

Ich artikuliere einen Gedanken: Depression ist der Ausdruck von unbewältigtem Verlust, und sie erzählt mir, sie hätte sich zu kaltem Entzug entschlossen, zu einem radikalen Bruch mit ihrer wöchentlichen Dosis Sex mit Frauen aus Bars.

Ich schlage eine Pause vor, keinen Bruch. Ein Bruch verleitet dazu, dagegen aufzubegehren, sich danebenzubenehmen, auf altbekannte Muster zurückzugreifen, sage ich.

Sie beugt sich vor und durchkämmt mit den Fingern den roten, herauswachsenden Pony. Ihre Körperhaltung erinnert mich an einen kleinen, verletzten Spatzen. Die Augen weit und schreckhaft, dunkle Ringe, hohle Wangen.

Eine Pause, fahre ich fort, verschafft Ihnen Zeit, herauszufinden, was Sie wollen, ohne Ihre Sehnsüchte zu stillen, und Ihre Einsamkeit.

Das verstehe ich nicht, sagt sie.

Vielleicht verschafft Ihnen der Verzicht auf Ablenkung Raum für die Trauer, sage ich.

Kapiert. Sie lächelt schief.

Dann, über Tage, völliger Blackout. Der Kollaps. Sie schneidet sich die Haare raspelkurz. Ich will meine Trauer sichtbar tragen, sagt sie. Terri erzählt niemandem, nicht einmal Kirsty, dass sie nicht mehr isst, nicht mehr arbeitet, sich nicht mehr wäscht. Stattdessen verbringt sie ihre Zeit mit Prinz Valium, haltlos treibend. Träume – echte diesmal – galoppieren mit ihr in wilden Streitwagen in Richtung Trauer. Sie fühlt sich völlig ausgeliefert.Nachtschweiß. Delirium. Halluzinationen.

Träume, so viele Träume …

Ihre Mutter weigert sich zu sterben. Verdrießlich und schön nimmt sie die Zügel des Streitwagens in die Hand. Aus ihren Augen läuft Wein, und sie lenkt den Wagen mitten hinein in lodernde Feuer, eisbedeckte Städte und Dörfer. Mit ihren kräftigen Händen peitscht sie auf galoppierende Pferdemuskeln ein. Sie allein hat die Herrschaft, und sie hält Terris Handgelenk so eisern umklammert, dass es blutet. Weit unter ihnen Richard und die Frauen, an schummrig beleuchtete Tresen gelehnt. Die Liebe wartet darauf, dass Terri die schmerzerfüllten Wanderjahre hinter sich lässt.

Rebecca, Becks, liegt im nassen Gras und zählt die dahinziehenden Zuckerwattewolken. Orangerote Dahlien am Ufer des Flusses, eine kühle, duftende Brise. Terri und Rebecca sehen sich an. Eine sanfte Berührung, ein Kuss. Bitte, verlass mich nie, fleht Terri. Nichts Finsteres wird ihre gemeinsame Sternstunde vernichten.

Richard in seiner Alltagskleidung. Dimples, sagt sie, hier riecht es aber gut. Er serviert Hühnchen-Lauch-Pastete, fügt einen kleinen Klecks Soße hinzu. Hat sich zum Spaß das karierte Baumwolltischtuch in den Hemdkragen gesteckt. Er bietet Terri an, Wein nachzuschenken, und sie stimmt zu, doch als er sich wieder zu ihr umdreht, verwandelt sich die Weinflasche in ein großes Tranchiermesser, das sie mitten ins Herz trifft. Friss deine Scheißpastete, du Schlampe, brüllt er.

Clare, die Frau mit den ausdrucksvollen Augen und dem hüftlangen, glatten, schwarz glänzenden Haar, sitzt am Steuer eines schnellen Sportwagens, Terri sitzt neben ihr. Das Verdeck ist geöffnet. Sie kommen an eine Kreuzung. Wohin jetzt?, fragt Terri. Zum Mond, sagt Clare. Kommst du mit?

Wieder ihre Mutter. Diesmal kein Streitwagen. Sie steht im Garten von Terris Kindheit, neben dem Pampasgras, dem überladenen Apfelbaum. Ihr Gesicht eine Mischung aus Verstörung und Manie. Terri streckt ihr die Handflächen entgegen wie die Jungfrau Maria, spürt die Sehnsucht nach der fehlgeleiteten Liebe ihrer Mutter. Terri sieht, wie sich der wilde Gesichtsausdruck ihrer Mutter in Niederlage verwandelt. Ihre Mutter lächelt, legt Terri das Kaninchen in die geöffneten Hände und geht davon. Ich will doch nur, dass du mich liebst, ruft Terri dem Rücken ihrer Mutter zu. Und weiß die ganze Zeit, dass ihre Worte, ihre erstickende Einsamkeit und Sehnsucht nicht nur auf taube Ohren, sondern auf ein taubes Herz gestoßen sind.

Als Erstes fällt mir der rasante Gewichtsverlust auf. Dann das stumpf gewordene Haar – früher leuchtend, jetzt eher weinrot. Sie denkt über zusätzliche medikamentöse Unterstützung nach, ein Sabbatjahr, noch mehr Therapiesitzungen. Spricht von Selbstmord.

Manche unserer Sitzungen erfordern von mir nur Zuhören und Verständnis. Meine Präsenz. Dann wieder ist Intervention gefragt, wie in der Situation, als sie mich auf meinem Handy anrief, nachdem eine Flut an E-Mails unbeantwortet geblieben war. Es klingelte um vier Uhr früh. Aber in dem Stadium hatten sie und Prinz Valium bereits jedes Zeitgefühl verloren – Tage und Nächte und Tage verschwammen ineinander. Es wurde vereinbart, dass Kirsty für eine Weile zu ihr zieht, und es ist Kirstys Anwesenheit und ihrer Fürsorge, unseren zusätzlichen Sitzungen und dem endgültigen Eingeständnis, dass sie Frauen liebt, zu verdanken, dass Terri es überstand – gerade eben so. Jetzt greift die Depression.

Ihr Körper fühlt sich zentnerschwer an, als würde man den Kadaver einer Kuh durch zähen Sirup zerren, sagt sie. Auch ihr Verstand fühlt sich matschig und unkooperativ an. Wir besprechen, was es für sie heißen könnte, zu pausieren, sich eine Auszeit zu nehmen, um herauszufinden, wie sie ihre Gefühle annehmen und akzeptieren kann, um den Bedürfnissen ihres Körpers Rechnung zu tragen und über ihr vergangenes Leben nachzudenken. Das will ich, und ich brauche es auch, sagt sie. Aber sie hat Angst, dass sie schon zu viel Zeit dafür gebraucht hat, die Vernachlässigung durch ihre Eltern zu akzeptieren und sich ihre Sehnsucht nach einer Liebesbeziehung zu einer Frau einzugestehen, dass die Außenwelt eine weitere Auszeit nicht akzeptieren wird, dass längst alles zu spät ist. Die Leute werden nicht glauben, mir nicht vertrauen, sagt sie.

Ich glaube Ihnen, ich vertraue Ihnen, sage ich.

Sie weint viel, mindestens die halbe Sitzung lang, jedes Mal. Aber das ist gut. Die Tränen sind heilender Balsam. Es gilt, die ungeweinten Tränen eines ganzen Lebens zu betrauern und zu fühlen. Als wir etwa zwei Jahren miteinander arbeiten, stelle ich ihre Kapazität auf die Probe, dem Wunsch nach Heilung grünes Licht zu geben. Ein Entschuldigungsbrief an Richard, in dem sie ihm erklärt, dass sie sich momentan in einem sehr schmerzhaften Erinnerungsprozess befindet. Außerdem artikuliert sie darin die Hoffnung, dass sie eines Tages wieder miteinander reden, vielleicht sogar wieder Freunde sein können. Richard antwortet nicht auf den Brief, aber das ist in Ordnung.