Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Böhlau Wien

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Die Familiengeschichte Peter Michael Lingens' ist aufs Engste mit der Geschichte des 20. Jahrhunderts verzahnt. Sein Buch ist ein Plädoyer gegen den Neoliberalismus, von dem er fürchtet, dass er die EU sprengen und einen neuen Faschismus herbeiführen könnte. Sein Großvater vergab die wahrscheinlich letzte Gelegenheit Adolf Hitler aufzuhalten. Sein Vater revoltierte gegen die familiäre Industriellendynastie mit der Gründung einer marxistischen Zelle. Seine Mutter war das begehrteste "arische" Mädchen im Verband sozialistischer Studenten, dessen jüdische Überlebende Geschichte schrieben: Viktor Weißkopf überwachte als Bürgermeister von Los Alamos die Entwicklung der Atombombe, Bruno Kreisky wurde Österreichs bedeutendster Nachkriegskanzler. 1942 bezahlte Ella Lingens den Versuch, Juden zu verstecken, mit Auschwitz. Im Kurier Hugo Portischs gelang es dem Autor, den Österreichern die Morde der NS-Zeit plastisch zu machen und die Verfolgung Homosexueller aufzuzeigen. Als Chefredakteur des Profil analysierte Lingens 17 Jahre lang Österreichs dramatischste Konflikte. Ebenso im Fokus steht die schmerzliche Auseinandersetzung mit einem ihn belastenden Strafverfahren und – als Nebeneffekt die Bekanntschaft mit hohen KGB-Offizieren und Einblicke in die Machtstrukturen Russlands. Der Doyen des österreichischen Qualitätsjournalismus zeigt sich in diesem Parcours durch die österreichische Medien- und Zeitgeschichte klarsichtig wie je und überraschend selbstkritisch.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 1154

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

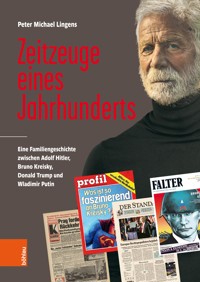

Peter Michael Lingens

Zeitzeuge eines Jahrhunderts

Eine Familiengeschichte zwischen Adolf Hitler, Bruno Kreisky, Donald Trump und Wladimir Putin

BÖHLAU

Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;

detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de abrufbar.

© 2023 Böhlau, Zeltgasse 1, A-1080 Wien, ein Imprint der Brill-Gruppe (Koninklijke Brill NV,

Leiden, Niederlande; Brill USA Inc., Boston MA, USA; Brill Asia Pte Ltd, Singapore;

Brill Deutschland GmbH, Paderborn, Deutschland; Brill Österreich GmbH, Wien, Österreich)

Koninklijke Brill NVumfasst die Imprints Brill, Brill Nijhoff, Brill Hotei, Brill Schöningh,

Brill Fink, Brill mentis, Vandenhoeck & Ruprecht, Böhlau, V&R unipress

und Wageningen Academic.

Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt.

Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen

schriftlichen Einwilligung des Verlages.

Umschlagabbildung: Foto Peter Michael Lingens © Ludwig Drahosch.

Titelseiten von Kurier, Standard und Falter mit freundlicher Genehmigung der Verlage.

Umschlaggestaltung: Bernhard Kollmann, Wien

Korrektorat: Vera M. Schirl, Wien

Satz: le-tex publishing services, LeipzigEPUB-Erstellung: Lumina Datamatics, Griesheim

Vandenhoeck & Ruprecht Verlage | www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com

ISBN 978-3-205-21813-5

Für: Anna, Christine, Eric, Eva, Holger, Katharina, Kerstin, Lisi, Lukas, Marko, Maximilian, Michael, Mira, Noah, Oliver, Rosa, Sebastian.

Mit Dank für Holger Bartel

Inhalt

Vorwort

1. Das verlorene Paradies

2. Die Welt meiner Mutter – Das Rote Wien

3. Der Mann, der leider nicht mein Vater wurde

4. Der Seewolf

5. Persönlichkeitsfremd

6. Meine deutsche Familie

7. Der goldene Helm

8. Nicht von der Türe weisen

9. Auschwitz

10. Das Wehrmachtsgericht

11. Der gebührende Platz für eine Hitlerbüste

12. Heimkehr

13. Zuhause

14. Freundschaften und Lieben

15. Der Spieler und die verspielte Hinterbrühl

16. Malerische Irrtümer

17. Sprung vorwärts decken

18. Warum denn nicht Journalist?

19. Christine

20. Ein Vater namens Wiesenthal

21. Der Kurier des Hugo Portisch

22. Der Übervater

23. Prager Frost

24. Mit Portisch (k)eine Zeitung gründen

25. Ossi Bronner sucht einen Chefredakteur

26. Klaus’ Scheitern, Kreiskys Wagnis

27. Der Medienkanzler

28. Unter Verdacht

29. Wie werden Skandale aufgedeckt?

30. Das Phänomen Jörg Haider

31. Chancenlos gegen Kreisky

32. Die „Hexen“

33. Kreiskys ungeliebter Reformer

34. Die Marseillaise als Schlaflied

35. Leben mit Flüchtlingen

36. Der vielgeliebte Hannes Androsch

37. Das Scheitern unseres Experiments

38. Neue Eigentümer, Rilke und Hoffmannsthal

39. Der Vorteil internationalen Ansehens

40. Der Konflikt Kreisky–Wiesenthal

41. Ein Mann ohne Eigenschaften

42. Gut, dass Kreisky ein Demokrat war

43. Versöhnung mit den Nazis – aber wie?

44. Der AKH-Skandal

45. Die Nummer drei der Todesliste des Abu Nidal

46. Kreiskys ökonomische Visionen

47. Wie bekämpft man Arbeitslosigkeit?

48. Kreisky gegen Androsch

49. Kein „profil mit Economist“

50. Kreiskys Ende, die Geburt der Grünen

51. Ein sechsfacher Mord wartet auf eine Anklage

52. Waldheim

53. Eine prosaisch gute, neue Ära

54. Die Zerreißprobe

55. Die Trennung von profil

56. Das Abenteuer TOPIC

57. Wie aus Michael Eric wurde

58. Liberale Verleger sind rar

59. Liberale Wähler sind rar

60. Leser für Wirtschaftsmagazine sind rar

61. Ein Türschild im Standard

62. Schuld und Sühne

63. Erstmals Schwarz-Blau

64. Der Tag, der die Welt veränderte

65. Von Haider zu Strache – die Geburt des BZÖ

66. Ein fremdes Land, verwandte Probleme

67. Wollen wir uns verteidigen?

68. Die Macht der Krone

69. Ein unerwartet erfüllter Lebenstraum

70. Amerikas präsente Präsidenten

71. Warten auf die Krise

72. Wie der Neoliberalismus die EU bedroht

73. Kurz, der perfekte Selbstdarsteller

74. Das Wunder von Ibiza

75. Erstmals Bürgerlich und Grün

76. Der Kriminalfall Kurz

77. Covid-19

78. Ein krankes Land

79. Schwäche und Chancen der Sozialdemokratie

80. Das Reptil

81. Die Chance auf Frieden

82. Teuerung und Inflation unterscheiden sich

83. China plus Russland gegen USA plus EU

84. Ausblick

Epilog

Personenregister

Vorwort

Dieses Buch erscheint im Herbst 2023 exakt ein Jahr bevor in den USA und in Österreich Wahlen von schicksalhafter Bedeutung stattfinden. Am 5. November 2024 wird der Präsident der USA gewählt und es besteht die Möglichkeit, wenn auch nicht Wahrscheinlichkeit, dass Donald Trump wieder in dieses Amt gelangt. Dann wäre der mächtigste Staat der Welt kein demokratischer Rechtsstaat mehr, sondern ein faschistoides, innerlich gespaltenes Konglomerat miteinander verfeindeter Bundesstaaten, von denen einige evangelikal faschistisch sind. Die Militärmacht, die als einzige in der Lage ist, Europa vor Wladimir Putin zu schützen, zöge sich mit größter Wahrscheinlichkeit auf sich selbst zurück und ihr starker Mann hätte das größte Verständnis für Russlands starken Mann, dem er innerlich verbunden, wenn nicht durch vergangene Geschäfte ausgeliefert ist.

Dieses Buch hofft erklären zu können, wieso Trump ausgerechnet nach Barack Obama an die Macht gekommen ist und warum nicht ausgeschlossen ist, dass er wieder gewählt wird. Es macht hoffentlich gleichzeitig klar, weshalb es so kritisch, wenn nicht unverantwortlich ist, dass die EU militärisch so völlig von den USA abhängt, statt selbst eine starke Streitmacht zu besitzen.

Aber auch in Österreich findet im Herbst 2024 eine Wahl statt, bei der es nicht nur möglich, sondern wahrscheinlich ist, dass mit der FPÖ eine faschistoide Partei die Mehrheit erringt. Dieses Buch hofft einmal mehr erklären zu können, wie es soweit kommen konnte: was die Führer der FPÖ, von Jörg Haider über Heinz Christian Strache bis Herbert Kickl eint; wie sehr Bruno Kreisky und ungewollt Christian Broda diese Partei gefördert haben und warum sie bei großen Teilen der österreichischen Bevölkerung so erfolgreich ist.

Da zu befürchten ist, dass es der SPÖ nicht gelingt, bis zum Herbst 2024 so stark zu werden, dass sie gemeinsam mit Grünen und NEOS mehr Mandate als die FPÖ zusammen mit der ÖVP erreicht, bestand die größte Gefahr, dass die ÖVP eingedenk der so erfolgreichen Zusammenarbeit unter Sebastian Kurz und angesichts eines fast deckungsgleichen neoliberalen Wirtschaftsprogramms mit dieser faschistoiden FPÖ koaliert, obwohl sie dann der Juniorpartner und Kickl Kanzler wäre.

Doch dann hat VP-Obmann Karl Nehammer Kickls absurde Ablehnung einer Teilnahme des neutralen Österreich am Luftabwehrsystem Sky Shield zum Anlass genommen, in ihm ein „Sicherheitsrisiko“ zu sehen und eine Koalition mit der FPÖ solange auszuschließen, als Kickl sie an anführt. Da auszuschließen ist, dass FPÖ und Kickl sich trennen, scheint das Risiko einer rechtsextrem dominierten österreichischen Bundesregierung damit stark verringert. Gebannt ist es freilich erst, wenn es tatsächlich zu einer Koalition ohne FPÖ gekommen ist. Denn vorerst besteht die (von mir für gering gehaltene) Gefahr, dass Nehammer sich wie Johanna Mickl Leitner nicht an sein Versprechen hält, obwohl er es, in der ZIB2 von Armin Wolf immer aufs neue hinterfragt, denkbar glaubwürdig gegeben hat. Vor allem aber ist nicht auszuschließen, dass Nehammer mangels politischen Erfolges als VP-Obmann abgesetzt und durch jemanden ersetzt wird, der sich die blau-schwarze Option offen hält und sie wahrnimmt, wenn ihm die FPÖ bessere Bedingungen (mehr Ministerposten) anbietet. Die Folgen wären desaströs: Österreich wäre dann ein Staat, in dem eine Partei mit dem größten Verständnis für Wladimir Putin darüber entschiede, was nicht nur innen-, sondern auch außenpolitisch geschieht: Kanzler Kickl könnte jede weitere Maßnahme der EU gegen Russland torpedieren und täte das wohl auch.

Obwohl ein solches Fiasko angesichts meines hohen Alters der mit Abstand kürzeste Teil meiner Familiengeschichte wäre, hoffe ich, dass dieses Buch einen Beitrag leistet, es endgültig abzuwenden.

Gleichzeitig hoffe ich im mit Abstand längsten Teil meiner Familiengeschichte aufzuzeigen, wie sehr Sozialismus in seiner großen Zeit eine bürgerliche Tugend gewesen ist und weiterhin sein sollte. Wie sehr es den USA schadet, dass es ihn dort nie gegeben hat. Und wie sehr es der EU schadet, dass der Sozialismus dort von einem Neoliberalismus abgelöst wurde, dessen ökonomische Missverständnisse ihren Zusammenhalt gefährden.

Peter Michael Lingens

1. Das verlorene Paradies

Meine früheste Erinnerung an Österreichs Geschichte ist trotz des bereits in ganz Europa tobenden Krieges sonnig: Meine Mutter im Badeanzug auf einem schlampig über eine saftige Wiese gebreiteten Handtuch sitzend. Hinter ihr ein Glashaus, dann sonnendurchflutete Laubbäume. Vor ihr der Rand eines einfachen, gemauerten Schwimmbeckens – der graue, raue Wandstreifen über dem Wasserspiegel hat sich mir besonders eingeprägt.

Heute weiß ich, wo sich dieses Becken befand: im unteren flachen Teil des Anwesens des Privatgelehrten Karl Motesiczky im Wiener Nobelvorort Hinterbrühl. Mittlerweile ist es längst zugeschüttet, denn es war den untersten Häusern des SOS-Kinderdorfes im Weg, das der riesige Park heute beherbergt. Auf dem einzigen Foto, das ich Jahrzehnte später von einer Bekannten erhielt, die uns 1940 dort besucht hatte, sah es jedenfalls exakt so aus, wie ich es im Gedächtnis habe.

Selber sehen und für ein paar Minuten sogar betreten konnte ich hingegen das Haus, das wir damals bewohnten. Es ist heute das Haus der Kinderdorf-Leitung und ich hätte der Dame, die mir Zutritt gewährte, präzise erzählen können, wie sein größter Wohnraum vor ihrer Zeit eingerichtet war: Mit einer Maria-Theresien-Barock-Kommode, die sich prachtvoll von den weiß getünchten Wänden abhob. Mit einem schweren Jogltisch vor einer hölzernen Eckbank. Und mit zwei ebenso schweren, hohen Lehnstühlen, deren grüner Brokatbezug aus dem Rahmen gefallen wäre, wenn er seinen Seidenglanz nicht schuldbewusst abgelegt hätte.

Es sei das gemütlichste Zimmer der Welt gewesen, schwärmte mir meine Mutter immer aufs Neue vor, als sie mich nach ihrer Rückkehr aus dem Konzentrationslager in einem Kärntner Gasthaus wiederfand. Die Beschreibung der Möbel wiederholte sie so oft, dass ich sie vor mir sehe, obwohl ich sie, anders als das Schwimmbad, niemals bewusst gesehen habe.

Denn es waren nicht einmal unsere Möbel.

Es war auch nicht unser Haus, sondern das des Karl Motesiczky. Genauer gesagt das „Gesindehaus“ seines vielleicht hundert Meter entfernten, heute komplett geschliffenen Schlösschens, das aber schon damals vor sich hin verfallen war – nur die Möbel hatte er übersiedelt. Karl Graf von Motesiczky hatte es von seiner Mutter, Baronin Henriette von Lieben, aus der gleichnamigen jüdischen Bankendynastie geerbt und aus ideologischen Gründen nie bewohnt: Er war, wie mein Vater, der einer deutschen Industriellendynastie entstammte, überzeugter Kommunist.

Was er sich neben seiner Wiener Wohnung gestattete – den Liebens gehörte auch das Palais Todesco, das er ebenfalls mied – war die Wohnung im Obergeschoß des Hinterbrühl’schen Gesindehauses, das er freilich nie so nannte und höchstens einmal im Monat aufsuchte.

De facto wurde es während der Sommermonate von seinen besten Freuden bewohnt: Von meiner Mutter, Dr. jur. stud. med. Ella Lingens, von ihrem Ehemann stud. med. Kurt Lingens und ab dem Frühherbst des Jahres 1939, auch von mir als ihrem einzigen Kind.

Es muss sich bei meiner Schwimmbad-Erinnerung also um einen Sommertag des Jahres 1942 handeln, weil jede Erinnerung nach übereinstimmender Überzeugung von Psychologen und Neurologen frühestens im Alter von zweieinhalb Jahren einsetzt und ich am 8. August des Jahres 1939 geboren wurde – exakt 23 Tage vor Beginn des Zweiten Weltkrieges.

Das erklärt die zweite meiner frühesten Erinnerungen: Ein dunkler Mercedes auf dem breiten Kiesweg vor dem Gesindehaus. Männer, die aus diesem Mercedes aus- und irgendwann mit mir wieder einstiegen. Einer der Männer ist uniformiert und sitzt mit mir auf der hinteren Bank des Wagens. Während der Fahrt zieht er seinen Revolver aus dem Halfter, zeigt und erklärte ihn mir und lässt mich sogar damit spielen.

Ich schaue begeistert zu ihm auf.

Meine Erinnerung endet damit, dass ich in einem städtischen Wohnhaus abgeliefert und dort von einer Frau – es war eine Schwester meiner Mutter in ihrem gemeinsamen Elternhaus in der Theresianumgasse 12 in Wien-Wieden – in Empfang genommen wurde. „Danke“, sagte ich artig dem freundlichen Uniformierten, der zweifelsfrei ein SS-Mann gewesen ist.

Meine Eltern – doch das erfuhr ich erst viele Jahre später – wurden an diesem 13. Oktober 1942 ins Gefängnis der Gestapo am Wiener Morzinplatz eingeliefert. Mit ihnen auch Karl Motesiczky sowie zwei weitere Mitglieder der kleinen Widerstandsgruppe, deren wesentliches Delikt darin bestanden hatte, in der Stadtwohnung meiner Eltern in der Piaristengasse, im „Gesindehaus“ und im unbewohnten verfallenen Schloss in der Hinterbrühl Juden versteckt zu haben. „Ansonsten“, so erzählte mir meine Mutter im Sommer 1945 nach ihrer Rückkehr aus Dachau, wohin sie gegen Kriegsende aus Auschwitz übersiedelt worden war, „haben wir im Radio heimlich einen englischen Sender namens BBC gehört und uns ausgemalt, wie es sein wird, wenn wir nach dem Krieg wieder glücklich zusammensitzen werden.“

Dazu ist es nicht gekommen: Motesiczky starb in Juni 1943 in Auschwitz an Fleckfieber. Mein Vater glaubte meine Mutter 1944 in Auschwitz verstorben und lebte bei ihrer Rückkehr mit einer anderen Frau zusammen.

Ich finde in meiner Erinnerung kein Bild meines Vaters – und schon gar keines, das ihn gemeinsam mit meiner Mutter zeigt.

Bei allen weiteren Bildern aus meiner frühesten Kindheit – ein riesiger Schäfer-Bernhardiner-Mischling, auf dem ich reite, ein riesiger hölzerner Esstisch, auf dem ich einer sehr hübschen, blonden Frau entgegenrobbe, eine sonnige Straße, die ich an der Hand meiner Mutter entlanglaufe – bin ich nicht sicher, ob sie wirklich meiner Erinnerung oder den so intensiven Erzählungen meiner Mutter entstammen.

Denn in ihrem Herzen blieb die Hinterbrühl bis zu ihrem Tod mit 92 ihr eigentliches Zuhause: Das Paradies, aus dem sie am 13. Oktober 1942 vertrieben worden war.

Für mich war das bis zu meinem 27. Lebensjahr nicht anders.

Damals gründete ich selbst eine Familie und bewohnte mit ihr ein Haus in einem riesigen, an einen Park grenzenden Garten im 23. Wiener Gemeindebezirk. Er gehörte der Mutter meiner damaligen Ehefrau und ich habe darin ein Fertigteilhaus errichtet. Das übergroße Wohnzimmer habe ich mit gerade noch erschwinglichen bäuerlichen Knochenbarock-Möbeln und einem Jogltisch eingerichtet, zu dem sich nach der Übersiedlung meiner Mutter zwei hohe Lehnstühle mit Bezügen aus grünem Brokat gesellten. Eine Maria-Theresien-Barock-Kommode, für deren Ankauf sie ein relatives Vermögen – ihre Haftentschädigung für Auschwitz – aufgewendet hatte, verblieb vorerst in ihrer Wohnung auf der Wieden, zu der ihr Elternhaus geschrumpft war und steht heute in meinem Haus in Marbella.

Als ich 1993 von einem befreundeten Schulkollegen, der Tierarzt von Schönbrunn geworden war, erfuhr, dass einer seiner Klienten einen Schäfer-Bernhardiner-Welpen verkauft, wurde er der erste eigene Hund meiner Kinder und war bald ebenso groß wie in meiner Erinnerung.

Unser Anwesen in Mauer, auf dem er mit ihnen herumtollte, war fast so paradiesisch wie die Hinterbrühl.

Vielleicht kam ich deshalb damals auf die Idee, meine Erinnerung zu überprüfen und die Gegenwart daran zu messen: Ich fuhr erstmals an den Ort, an dem ich die ersten zweieinhalb Jahre meines Lebens verbracht hatte, um mir das „Gesindehaus“ und seinen Park anzusehen und suchte Nachbarn auf, um mich nach dem Schicksal meines Hundes zu erkundigen.

Ich weiß nicht mehr mit absoluter Sicherheit, was sie mir wirklich über ihn erzählten, und sie sind mittlerweile verstorben. Aber in meinem Kopf hat sich jedenfalls folgende Geschichte festgesetzt: Nach der Verhaftung meiner Eltern und Motesiczkys wurde sein Gut von einem höheren Dienstgrad der SS in Besitz genommen. Natürlich hat sich dieser zweifellos hundeliebende Mann auch des Schäfer-Bernhardiner-Mischlings angenommen, den ich zu meinem ersten Geburtstag erhalten hatte und auf dem ich bis zum Eintreffen des Autos mit dem SS-Mann geritten war. Dennoch bin ich ganz sicher, dass mein Hund den hohen SS-Mann nicht mochte, obwohl er offenkundig von ihm gefüttert wurde. Sonst müsste ich eine andere, mir höchst unwillkommene Erklärung für das finden, was dann passiert sein soll: Als der Krieg zu Ende war, so die Story, habe sich der SS-Mann mit Kartons von Lebensmitteln im Glashaus hinter dem Schwimmbad versteckt. Doch mein Hund sei davor auf und ab gelaufen und habe gebellt.

Wütend, nach meiner Überzeugung – nicht vielleicht hungrig, weil er zu den Nahrungsmitteln und dem SS-Mann wollte, der ihn gefüttert hatte.

Jedenfalls habe der SS-Mann Angst bekommen, dass das Bellen ihn verrät und meinen Hund erschossen.

Ich weiß, wie gesagt, nicht mit Sicherheit, ob es wirklich ganz so gewesen ist, ja nicht einmal, ob die Nachbarn es mir wirklich genau so erzählt haben.

Aber für mich ist es eine wahre Geschichte: Alles was mir als Kind lieb war, hat die SS mir genommen.

Die genitale Phase

Alle anderen Erinnerungen meiner Mutter an mich sind mit noch größerer Vorsicht zu genießen: der allgemeinen Verklärung jener Jahre wegen – und wegen der speziellen Verklärung, die alle Kinder im Gedächtnis aller Mütter erfahren.

Natürlich erwies ich mich schon als Einjähriger als außergewöhnlich intelligent: Nachdem der Kinderarzt meinen Brustkorb mit dem Stethoskop abgehört hatte und gerade dabei war, meine Hüftgelenke zu überprüfen, hätte ich es ihm aus der Hand genommen und versucht, es an seine Brust zu legen. „So etwas ist mir mit einem so kleinen Kind noch nie passiert“, soll er „fassungslos“ gesagt haben.

Ich habe versucht, meiner Mutter anzudeuten, dass die Untersuchung vermutlich ein Jahr später als in ihrer Erinnerung stattgefunden hat – mit Zwei versuchen die meisten Kinder durch Nachahmung zu lernen – aber sie war nicht bereit, darüber zu verhandeln. Für sie war ich ein Genie.

Dazu von Beginn an, „mit einem angeborenen Sinn für alles Schöne begabt“ (O-Ton meiner Mutter). So hätte ich als Zweijähriger meinen Schemel gepackt und sei mit ihm den ziemlich steilen Weg hoch gestapft, der im hinteren Teil des Motesiczky-Parks einen Wald erschloss. Dort hätte ich mich in einer Kurve an den Wegrand gesetzt, um die Schönheit des Ausblicks zu genießen. So jedenfalls hätte ich es dem Kindermädchen erklärt, das mich eine Stunde hindurch verzweifelt gesucht habe.

Ich habe das Kindermädchen später nie mehr gesehen, obwohl ich durch Jahre in der Keusche seiner Mutter in Kärnten wohnen sollte, also konnte ich es nicht mehr fragen, ob es wirklich so gewesen ist.

Und einen Vorteil hatte diese mütterliche Affenliebe, die ich sonst von jüdischen „Mamen“ kenne, die ihre Kinder damit gegen die Verletzungen des allgegenwärtigen Antisemitismus wappnen wollen: Es fehlte mir nie an Selbstwertgefühl, auch wenn ich dennoch kein sicherer Mensch wurde.

Auch die riesige hölzerne Tischplatte aus meiner Erinnerung hatte nach der Erinnerung meiner Mutter mit meinem Sinn für das Schöne zu tun: Den ganzen Tag über hätte eine ältere Bekannte meiner Eltern sich aufs Reizendste um mich gekümmert, so dass sie mich drängten, ihr vor dem Zubettgehen doch einen Gutenachtkuss zu geben – „Nein, der da“, hätte ich widersprochen und sei über den Tisch zur bildhübschen Verlobten meines Onkels Klaus gerobbt.

Dort hätte ich den Gutenachtkuss unter dem Lächeln meines Onkels und den etwas betretenen Blicken meiner Eltern an die errötende junge Frau gebracht.

Ich habe später ein Foto von ihr gesehen und eine unglaubliche, großartige Geschichte über sie gehört – wenn mein Kuss für sie stimmt, habe ich tatsächlich Geschmack bewiesen.

In jedem Fall war es meiner Mutter immer sehr wichtig, klarzustellen, dass meine frühkindliche Sexualität erstens mit ausreichend Antriebskraft ausgestattet war und sich zweitens auf das in ihren Augen einzig richtige Objekt konzentrierte: Frauen, die nicht meine Mutter waren.

Dass Zielgenauigkeit und Intensität meiner erotischen Wünsche meine Mutter so sehr beruhigten, hing nicht mit ihrer allgemeinen Hingabe an „Sexualität“ zusammen – sie war im Gegenteil im Innersten eher prüde – sondern beruhte darauf, dass sie, zumindest in ihrer Jugend, eine kritiklose Anhängerin der Lehre Sigmund Freuds war: Sexualität hatte die entscheidende Antriebskraft im Leben jedes Mannes zu sein – wer mehr davon besaß, war vom Schicksal begünstigt. Und sie hatte sich auf das andere Geschlecht zu richten – Homosexualität erachtete Freud als Perversion auf der Basis einer zu starken Bindung von Söhnen an ihre Mütter.

Dass Josef seine Brüder in Thomas Manns Romantrilogie auch durch die Größe seines Geschlechts in den Schatten stellt, ließ meine Mutter diesen Autor daher immer auch wegen seines psychoanalytischen Einfühlungsvermögens besonders schätzen. Dass er zeitlebens einen intensiven Hang zur Homosexualität verdrängte, nahm sie erst später mit Verblüffung wahr, verzieh es ihm aber als gelungene „Sublimierung“ durch die Niederschrift von „Tod in Venedig“.

Die längste Zeit spielte die Psychoanalyse im Kopf meiner sonst so kritischen Mutter aber die Rolle einer Religion: Sie glaubte bedingungslos an Freuds Thesen.

Nach einem Selbstmordversuch mit 18 hatte sie eine Psychoanalyse beim Freud-Schüler Edward Bibring begonnen – und nicht abgeschlossen, weil er in die USA emigrieren musste. Gemeinsam mit meinem Vater besuchte sie aber neben beider Medizinstudium an der Wiener Universität den Arbeitskreis des Pädagogen August Aichhorn, der es als „Arier“ riskierte, weiterhin psychoanalytische Thesen – wenn auch unter einem anderen Namen – zu vertreten.

Eifrigster Teilnehmer dieses Arbeitskreises und teilweise auch sein Financier war Karl Motesiczky, der von einer Verbindung von Psychoanalyse und Kommunismus träumte. Die beiden Heilslehren haben tatsächlich etwas gemeinsam: den verfehlten Versuch einer monokausalen Deutung des Weltgeschehens. Aber das begriff meine Mutter erst viele Jahre später. Damals ergab sich die sofortige intensive Freundschaft meiner Eltern mit Karl Motesiczky mit der Zwangsläufigkeit religiöser Vorbestimmung.

2. Die Welt meiner Mutter – Das Rote Wien

Ich habe in den meisten meiner Bücher und vielen meiner Artikel über meine Mutter geschrieben. Über die Ereignisse, die sie prägten; über die Motive ihres Handelns; über ihre Erfahrungen in Auschwitz; aber auch über ihre Meinung zu aktuellen politischen und gesellschaftlichen Fragen. Das hat mir bei Lesern und Kollegen den Ruf einer „extremen Mutterbindung“ eingebracht: Sie argwöhnen, dass meine politischen Ansichten eigentlich die ihren wären; sie warfen mir vor, das Leichtgewicht meiner Meinung um das Schwergewicht der ihren zu erhöhen; mich im Licht ihrer Leistung zu sonnen.

Alle diese Behauptungen stimmen.

Alles, was ich denke, fühle und tue ist aus dem Denken, Fühlen und Tun meiner Mutter zu erklären. Auch wenn es manchmal das Gegenteil dessen war, was sie für richtig hielt – dann war es eben das „Gegenteil“.

Diese Verzahnung unserer Leben hat einfache, nachvollziehbare Ursachen: Ich war das einzige Kind meiner Mutter. Es gab meinen Vater nur durch die ersten zweieinhalb Jahre meines Lebens – danach lebte er nur in ihren Erzählungen fort. Und sie war eine außergewöhnliche Frau, die zu bewundern auch viele andere Menschen selbstverständlich fanden. (Ihnen fiel diese Bewunderung sogar noch viel leichter, denn sie kannten nur ihre Leistungen, nicht die Probleme, die das Zusammenleben mit ihr gelegentlich aufwarf.)

Ich muss also einmal mehr über meine Mutter schreiben, weil meine Lebensgeschichte ohne ihre Lebensgeschichte nicht verlaufen wäre, wie sie verlaufen ist. Ich werde mich aber so kurz wie möglich halten und nur wiederholen, was ich unbedingt wiederholen muss. (Leser, die meine „Ansichten eines Außenseiters“ kennen, mögen entschuldigen, dass ihnen vieles zwangsläufig bekannt vorkommen wird.)

Meine Mutter war das fünfte und letzte Kind der Generaldirektorstochter Elsa Reiner, geborene Thommen, mit dem Bahnbeamten Friedrich Reiner. Dass sie eine „geborene Thommen“ war, ist deshalb so wichtig, weil sie es zeitlebens mehr als eine „verehelichte Reiner“ gewesen ist.

Ihr Vater Achilles Thommen war und blieb ihr Idol.

Er stammte aus einer angesehenen Schweizer Familie, sah extrem gut aus und war ein ausnehmend begabter Ingenieur: als Miterbauer der Semmering- und Vollender der Brennerbahn ging er in die Geschichte der Technik ein. In Innsbruck ist bis heute eine Straße nach ihm benannt.

Es war kein Wunder, dass Elsa ihren Vater anhimmelte – Friedrich Reiner konnte unmöglich mit ihm Schritt halten. Ein Psychoanalytiker behauptete vermutlich: Sie hätte Friedrich Reiner gar nicht geheiratet, wenn er in der Lage gewesen wäre, mit ihrem Vater Schritt zu halten.

Die beiden hatten einander auf einem Ball der „Nordwestbahn“ kennengelernt, deren Verwaltungsrat Achilles Thommen nach Abschluss seiner Bautätigkeiten geworden war. Friedrich Reiner war einer seiner höheren Beamten, tüchtig in seiner Funktion, ein guter Tänzer und „aus guter Familie“: In Ernestinovo, im heutigen Kroatien, besaßen die Reiners ein großes Landgut, das Friedrich Reiner allerdings nur aufsuchte, um dort zu jagen.

Achilles Thommen hatte gegen ihn als Schwiegersohn nichts einzuwenden und trug wohl maßgeblich zur Finanzierung des stattlichen Hauses bei, das das junge Paar in der Theresianumgasse bezog und mit Hausbesorger-Ehepaar, Köchin und Näherin bewohnte. Tagsüber kam noch ein Zimmermädchen hinzu.

Elsa Thommen hatte zu Recht das Gefühl, ihren Ehemann zu sich emporgehoben und ihm eine gesellschaftliche Stellung verschafft zu haben, die er ohne sie nicht erlangt hätte. Er hatte ihr dafür dankbar zu sein und bewundernd zu ihr aufzublicken – bewundernd zu ihm aufzublicken kam ihr nicht in den Sinn. Ihre Bewunderung blieb auf ihren Vater beschränkt – ihren Ehemann war sie zu mögen bereit.

Aber Friedrich Reiner hielt sich nicht an diese Rangordnung. Er überredete seine Familie, den Fluss Drina zu regulieren, der bis dahin einen großen Teil des familieneigenen Gutes zu unbrauchbarem Sumpfgebiet gemacht hatte und gewann auf diese Weise riesige Flächen besten Ackerbodens. Die Geldentwertung erlaubte ihm, die Kosten der Regulierung in kürzester Zeit zurückzuzahlen und mit 60 bei der Bahn pensioniert mutierte er zum Agrarunternehmer: Innerhalb weniger Jahre machte er seinen Teil des Landes, dessen Verwaltung er nun zur Gänze übernahm, zu einem Mustergut, das mit tausend Rindern bald beträchtliche Einnahmen abwarf. Ständig die neueste landwirtschaftliche Literatur studierend, importierte er die damals wenig bekannte Soja Bohne aus den USA, um sie an Stelle von traditionellem Gemüse anzubauen, und angeblich erreichten die Pflanzen auf seinem Boden das Doppelte ihrer normalen Größe. Letztere Angabe stammt von meiner Mutter und ist, wie ihre auf mich bezogenen Angaben, mit leiser Vorsicht zu genießen, denn im Gegensatz zu ihrer Mutter liebte und bewunderte sie ihren Vater. Gesichert ist, dass Friedrich Reiner zu einem der größten heimischen Produzenten von Sojamehl wurde. Damit nicht genug tat er sich mit einem Chemiker zusammen, der ein Verfahren zur Entbitterung des Sojamehls entwickelt hatte und gründete mit ihm die österreichischen Edelsoja-Werke als erfolgreiches Nahrungsmittelunternehmen. Als seine Hausbank, die heute noch bestehende Kathrein-Bank in Wien, in wirtschaftliche Schwierigkeiten geriet, erwarb er auch an ihr einen erheblichen Anteil.

Ohne jede Hilfe seines Schwiegervaters war Friedrich Reiner zu einem vielfachen Millionär geworden, dem durchaus Respekt und gelegentlich sogar Bewunderung entgegengebracht wurde.

In dem Ausmaß, in dem das geschehen war, hatte sich die Beziehung zu seiner Frau verschlechtert.

Meine Mutter war das letzte Kind, das dieser verschlechterten Beziehung entsprang.

„Das wird ihr kräftigstes Kind“, soll der Arzt gesagt haben, als er Elsa Reiner am 18. November 1908 von ihrer dritten Tochter entband.

Das war ein zutreffendes Urteil: Ella, wie sie als Abkürzung von Gabriella genannt wurde, war ein physisch ungemein kräftiges Mädchen, das ihr älterer Bruder, wenn er Kämpfe mit anderen Buben austrug, an seiner Seite wissen wollte, weil sie Gleichaltrige in Sekunden zu Boden warf. Später gewann sie Schulfreundinnen, indem sie bei Ausflügen deren Rucksack zu dem ihren schulterte. Sie paddelte donauabwärts bis zum schwarzen Meer oder schwamm von Greifenstein bis Wien. Im Rahmen der Naturfreunde begann sie zu klettern und übertraf auch darin viele ihrer männlichen Kameraden: Sie kletterte „Siebenersteige“ (die schwersten, die es in der Alpinistik gibt) und „führte“ auf Gipfel wie die Drei Zinnen oder die Vajolet-Türme: Sie kletterte voraus, ihre Bergkameraden kletterten hinter ihr am Seil.

Für mich, den schon Schwindel packt, wenn er auch nur an den Rand eines Bergplateaus treten soll, (näher als einen Meter komme ich ihm nie) war dieser Mangel an Höhenangst absolut rätselhaft.

„Man kann doch auf einem zehn Zentimeter breiten Streifen problemlos durch ein Zimmer gehen. Warum soll man das nicht können, wenn es daneben in einen Abgrund geht?“ versuchte sie vergeblich mir ihren Mangel an Höhenangst zu erklären.

Ihre Freiheit von jeder Angst hat zweifellos dazu beigetragen, dass sie das Risiko auf sich nahm, Juden zu verstecken. Dass sie so außergewöhnlich kräftig war, hat zweifellos dazu beigetragen, dass sie Auschwitz überlebt hat. Seltsamerweise fällt es mir dennoch schwer, in meiner Mutter eine „starke Frau“ zu sehen. Denn abseits von Felswänden war sie zutiefst unsicher: hatte immer die panische Angst, von den Menschen, die sie umgaben und gar den Menschen, denen sie gefallen wollte, zurückgestoßen zu werden. Vor Publikum über Themen zu sprechen, die sie mir gegenüber in und auswendig kannte und besser als jeder andere beherrschte, machte ihr solche Mühe, dass ihr gelegentlich die Stimme versagte.

Dennoch vermochte dieselbe Frau Gestapobeamten oder SS-Männern ohne das geringste Zittern in der Stimme die Stirn zu bieten.

Sie selbst erklärte es wie so vieles mit Sigmund Freud: Es sei der kulturelle Wert von Neurosen, dass Neurotiker in der Gefahr mehr Stärke und Entschlossenheit als Gesunde zeigten.

Wahrscheinlich mache ich den Fehler, psychische Stärke mit psychischer Gesundheit gleichzusetzen, wenn ich meine Mutter nicht „psychisch stark“ finden kann. Schon mit zwölf Jahren war ihre Unsicherheit so groß, dass sie insgeheim von dem Alkohol trank, den ihre Eltern in einem eigenen Schrank aufbewahrten: „Es hat damit angefangen, dass ich die Gläser leergetrunken habe, die nach einer Gesellschaft noch am Tisch gestanden sind. In der Wärme des Alkohols habe ich mich eingehüllt gefühlt. Aber ich habe es wieder aufgegeben, als ich bemerkt habe, dass es zu einem Zwang werden könnte, den ich nicht mehr kontrollieren kann.“

Mit achtzehn vermochte sie ihre unterbewusste Sehnsucht nach dem Tod nicht mehr zu kontrollieren: Sie beging einen ernsthaften Selbstmordversuch.

Danach begann sie eine psychoanalytische Behandlung, wie übrigens auch ich sie nach einem weit weniger ernsthaften Selbstmordversuch in etwa diesem Alter begonnen habe. Die Geschichte, die sie ihrem Analytiker als erste erzählte, hat sie auch mir ein gutes Dutzend Male, zuletzt nur wenige Tage vor ihrem Tod erzählt. Sie spielt im Ausseerland, wo meine Großeltern im Sommer stets für mindestens einen Monat einen Bauernhof auf der „Obertressen“ hoch über dem Grundlsee gemietet hatten. (Den Bauernhof darunter bewohnte im Sommer die Familie Freud, was meine Mutter stets als symbolisch erachtet hat.) Natürlich hatte man bei dieser Gelegenheit eigenes Geschirr und manchmal auch die eigene Köchin mit, und Elsa Reiner liebte es, bei Picknicks oder Jausen ein wenig Hof zu halten, indem sie bei dieser Gelegenheit andere sommerfrischende Damen der Gesellschaft empfing.

An diesem besonderen Tag kreiste das Gespräch um die empfangenen und ausgetragenen Kinder und Elsa Reiner soll sich dabei – sagt meine Mutter diesmal absolut glaubhaft – folgendermaßen geäußert haben: Also beim Friedl, der unser Erster war, war ich natürlich überglücklich – auch weil es gleich ein Bub gewesen ist. Auch bei der Edith und der Herta hab’ ich mich noch sehr gefreut, denn das waren jetzt Mädchen, auch wenn sie wie der Friedl schwerhörig gewesen sind. Und der Helmut war dann der erste, der endlich gut gehört hat – das war natürlich auch eine Freude. „Aber bei der Ella hatte ich wirklich genug.“

So jedenfalls hörte es meine nebenan im Gras spielende damals sechsjährige Mutter und wollte „am liebsten im Erdboden versinken“.

Alles, was sie von ihrer Kindheit erzählte, spinnt diese tiefe Verunsicherung fort. Wenn die Familie, meist ohne Friedrich Reiner, der noch in seinem Gut in Ernestinovo gebraucht wurde (oder sich dort wohler fühlte) am Südbahnhof nach Aussee aufbrach, ging Elsa Reiner mit den größeren Geschwistern voraus, um im stehenden Zug Plätze zu besetzen, während meine Mutter bei den Koffern warten sollte. „Ich habe immer die Angst gehabt, dass sie nicht zurückkommen und ohne mich wegfahren“, erzählte sie mir. Auch von ihren Geschwistern kenne ich dutzende Geschichten über ihr schwieriges Verhältnis zu ihrer Mutter: So musste sie, trotz des erheblichen Wohlstandes der Familie, stets die Kleider ihrer beiden älteren Schwestern „auftragen“. Wenn sie zu kurz waren, wurden sie unten angestückelt. Das entsprach zwar auch dem calvinistisch puritanischen Hintergrund ihrer Mutter – die Köchin durfte nur zweimal in der Woche Fleisch servieren und Pölster wurden von der Näherin „gewendet“, nie ausgetauscht – aber bei meiner Mutter bedachte Elsa Reiner nicht einmal die gesellschaftliche Wirkung nach außen, die ihr sonst durchaus nicht gleichgültig war. Als Ella mit einem unten angestückelten Wintermantel in der noblen Privatschule auftauchte, in die man sie selbstverständlich gesteckt hatte, bat deren Direktorin Elsa Reiner zum Sprechtag, um ihr zu empfehlen, ihrer Tochter doch einen neuen Mantel zu kaufen, um den Ruf der Schule nicht zu gefährden.

Psychologisch geschult wie sie war, hat meine Mutter stets auch ausgeführt, was sich zur Verteidigung ihrer Mutter anführen ließ: Dass sie ihr die beiden Buben vorzog, sei für den weiblichen Elternteil selbstverständlich (entsprach einmal mehr auch den Thesen Sigmund Freuds); und dass sie sich zwangsläufig vor allem um ihre beiden schwerhörigen Töchter mehr als um sie gekümmert habe, sei zumindest verständlich – schließlich sei sie zu recht besorgt gewesen, dass diese ihr Leben nicht meistern könnten. „Sie war wahrscheinlich der Meinung, dass mich das Schicksal sowieso bevorzugt hat und wollte das ausgleichen.“

Aber auch wenn an dieser Verteidigung manches zugetroffen haben mag – meine Mutter hat es zwar der Fairness halber vorgetragen, aber nie als Entschuldigung gelten lassen: Ihre Mutter war einer der ganz wenigen Menschen, die sie gehasst hat. (Josef Mengele war der einzige mir sonst noch geläufige, ehe diese Rolle meiner zweiten Frau zufiel.)

Sie schloss sich den Sozialdemokraten an, weil ihre Mutter eines Tages, als Streikende durch die Theresianumgasse zogen, zur Köchin sagte: „Tini, versperren’S die Tür, damit das rote G’sindl nicht hereinkommt.“

„Bei einer Organisation, vor der meine Mutter sich gefürchtet hat, wollte ich dabei sein“, sei ihr zentrales Motiv gewesen, der SPÖ beizutreten.

Sie wusste natürlich sehr genau auch um die politischen und durchaus rationalen Gründe, die dazu führten, dass sie sich den Sozialdemokraten anschloss, und sie hätte sich wieder von ihnen getrennt, wenn sie der Überprüfung durch ihren Verstand nicht standgehalten hätten. Sie ist nicht nur aus Wut gegen ihre Mutter der SPÖ beigetreten – aber es war ihr wichtig, mir gegenüber den emotionalen Hintergrund ihrer politischen Entscheidung aufzuzeigen: Ich sollte begreifen, wie sehr sie ihre Mutter gehasst hat.

Gerda

In einer Gruppe dabei zu sein, von ihr aufgenommen und akzeptiert zu werden, ist in einem bestimmten Alter für jeden Jugendlichen wichtig – für meine Mutter, die sich zu Hause nicht akzeptiert fühlte, war es doppelt wichtig. Daran knüpft sich eine Begebenheit an ihrer Schule, die alles, was sie später geleistet hat, vorwegnimmt und für die ich sie mindestens so sehr bewundere.

In dieser Schwarzwaldschule gab es, wie in vielen Mädchenschulen, einen „inneren Kreis“: eine Gruppe im Alter nicht allzu weit voneinander entfernter Mädchen, die einander als „beste Freundinnen“ bezeichneten, die gleiche Blusenfarbe und Rocklänge bevorzugten und voneinander abschreiben ließen, sofern sie in dieselbe Klasse gingen. Im konkreten Fall war es eine besonders sportliche Gruppe, deren Mitglieder einander am Wochenende, wie damals viele junge Leute, zu ausgedehnten Wanderungen im Wienerwald trafen.

Meine Mutter wollte unbedingt dazugehören und erkämpfte sich ihren Beitritt, indem sie der Anführerin, ich nenne sie „Gerda“, jeden Satz jeder Französisch-Schularbeit einsagte und sie so vor dem Durchfallen bewahrte. Denn gerade Französisch – das Welsche – passte nicht in Gerdas Weltbild – sie sah nicht ein, warum man mehr als Deutsch lernen sollte.

Ihr Lieblingsgegenstand war das Turnen und auch ihre gertenschlanke, biegsame Gestalt imponierte meiner Mutter, die sich für einen zu großen Busen genierte.

Dafür imponierte Gerda die Kraft meiner Mutter: Bei den Ausflügen durfte sie Gerdas Rucksack zusätzlich zum eigenen tragen.

Jedenfalls war meine Mutter unglaublich glücklich, endlich ein voll akzeptiertes Mitglied des „inneren Kreises“ zu sein.

Zu dessen Ritualen zählte, dass man nach einigen Monaten der Mitgliedschaft jemanden vorschlagen konnte, der ebenfalls aufgenommen werden sollte. Meine Mutter schlug ein etwas jüngeres Mädchen namens Trudi vor, mit dem sie sich angefreundet hatte und nach einer gemeinsamen Jause hatte niemand des „Kreises“ etwas dagegen: Trudi mit ihren munteren, dunkelbraunen Augen und ihren lustigen, kurzen Zöpfen, die hin und her baumelten, wenn sie sich vor Lachen schüttelte, schien allen zu gefallen.

Am nächsten Wochenende sollte sie erstmals beim gemeinsamen Ausflug mitmachen.

Doch dazu kam es nicht: Gerda, die unbestrittene Anführerin, trug meiner Mutter auf, ihr abzusagen.

„Wieso?“

„Sie ist nicht rein arisch.“

„Aber ihr habt Trudi doch alle nett gefunden“, wendete sie verständnislos ein.

Doch Gerda blieb hart: „Wir wollen so wen nicht bei uns!“

Ich habe meine Mutter leider nie gefragt, was in diesem Augenblick im Detail in ihrem Kopf vorgegangen ist – ich habe sie nur für ihre Antwort bewundert: „Wenn ihr sie nicht mitnehmt, obwohl sie euch nichts getan hat, dann gehe ich auch nicht mit.“

Jugendbewegt

Von nun an wanderte meine Mutter nicht mehr mit ihren Freundinnen aus der Schwarzwaldschule, sondern mit ihren Freundinnen aus der sozialistischen Jugendbewegung. Sie folgte dorthin ihrem zwei Jahre älteren Bruder Helmut, der seine Mutter in keiner Weise hasste, nie angestückelte Mäntel tragen musste und sich unter seinen Freunden stets willkommen fühlte. Man musste die Verhältnisse, in die man geboren worden war also keineswegs, wie meine Mutter hassen, um sich damals als Tochter aus wohlhabendem bürgerlichem Elternhaus den Sozialisten anzuschließen – es genügt die leise Rebellion, die alle Kinder irgendwann das Weltbild ihrer Eltern in Frage stellen lässt.

Denn dieses Weltbild wies genügend Sprünge auf.

Die Monarchie, der beide Großeltern, auch Elsa mit ihrer Herkunft aus der republikanischen Schweiz, im Herzen anhingen, war durch den Ersten Weltkrieg restlos desavouiert – beide waren zu intelligent und dachten zu unabhängig, um zu verdrängen, dass Kaiser Franz Josef ihn vom Zaun gebrochen hatte. Selbst sie verstanden die Wut auf ihn und den Sturz seines Nachfolgers Karl, auch wenn ihnen lieber gewesen wäre, wenn die Sozialisten dabei eine geringere Rolle gespielt hätten. Die Stellung der Christlich-Sozialen, die sie selbstverständlich wählten, hatte mit der des Kaisers mitgelitten, waren sie ihm doch ungleich näher als die Sozialisten gestanden.

Die allgemeine Unsicherheit, wie es mit dem durch die Friedensverträge amputierten Österreich wirtschaftlich weitergehen würde, war im bürgerlichen Lager mindestens so groß wie bei der Arbeiterschaft, auch wenn die Not eine ungleich geringere und in meinem Elternhaus die wahrscheinlich geringste war: Aus Friedrich Reiners kroatischem Gut kam auch in den schlechtesten Zeiten immer ein Waggon mit Nahrungsmitteln nach Wien.

Die allgemeine Not war nur dennoch zu sichtbar, um sie zu verdrängen. Schlangen vor längst nicht mehr so gut gefüllten Geschäften, Kriegskrüppel auf den Straßen, Bettler, die um Almosen baten. Es war unmöglich, die Armut von Familien zu übersehen, deren Erhalter gefallen waren, selbst wenn man sie, wie Elsa Reiner nur an den eigenen Bediensteten miterlebte und selbstverständlich durch Geschenke linderte.

Diese Armut war zwar viel weniger dem „Kapitalismus“ als dem Krieg, den zu zahlenden Reparationen, dem Verlust der böhmischen Industrie und balkanischen Getreidefelder geschuldet, aber eine Ideologie, die einen Zusammenhang zwischen Krieg und Kapitalismus konstruierte, schien diesen Widerspruch zu überbrücken.

Ella und Helmut Reiner konnte so wenig wie anderen intelligenten, anständigen Jugendlichen aus gutbürgerlichem Haus entgehen, dass die Gegenwart, in der sie lebten, eine höchst ungerechte, für die meisten Menschen von materieller Not gekennzeichnete war.

Die Sozialisten hatten den Kaiser verjagt, sie wollten die Not beseitigen und besaßen im Marxismus eine scheinbar bestechende Theorie, die das zwingend besorgen würde. Es galt der Anfang des späteren Bonmots „Wer in der Jugend kein Sozialist/Kommunist war, hatte kein Herz – wer es im Alter immer noch war, hatte kein Hirn.“

Die Unterscheidung in „Sozialisten“ und „Kommunisten“ war dabei eine fließende. Beide glaubten an Karl Marx. Doch während die Kommunisten überzeugt waren, dass der Sozialismus im Wege der von Marx prophezeiten Revolution siegreich verwirklicht würde – wobei sie Revolution durchaus mit gewaltsamer Auseinandersetzung assoziierten – meinten die Sozialisten – Sozialdemokraten nannten sie sich erst viel später zur eindeutigen Unterscheidung – dass man auch auf dem Weg von Wahlen dorthin gelangen könnte. Vor allem befürworteten sie, anders als die Kommunisten, den Kampf der Gewerkschaften. Obwohl sie Marxens „Revolution“ nicht ablehnten, sahen sie doch die Chance, dass gewerkschaftlich erkämpfte Evolution ebenfalls den Sieg des Sozialismus herbeiführen könnte.

In Wirklichkeit waren diese beiden Haltungen unvereinbar: Wenn, wie Marx behauptete, ein „ehernes Gesetz der Geschichte“ zum Klassenkampf und dieser zum Sieg des Sozialismus führen musste, bedurfte es keiner Gewerkschaften. Tatsächlich hat Marx sie abgelehnt, weil sie den Zusammenbruch des Kapitalismus nur durch kurzfristige Scheinerfolge hinauszögern würden – und in kommunistischen Staaten hat es sie folgerichtig nicht gegeben. Aber auch wenn marxistische Theoretiker zeitweise über diese Unvereinbarkeit diskutierten, spielte sie für die Bürgerkinder, die sich dem Sozialismus zuwandten, doch keine größere Rolle. Wirklich gelesen hatten Marx nur die wenigsten, seine Thesen wurden meist nur mündlich weitergegeben, und da blieb meist nur hängen, dass die wirtschaftlichen Verhältnisse sich ändern mussten und dass die Geschichte dabei auf Seiten der Sozialisten war.

Dass selbst ein kaum oder halb verstandener Marxismus so viele junge Menschen faszinierte, lag daran, dass er sich ihnen nicht nur als politische Idee, sondern als „wissenschaftliche Erkenntnis“ präsentierte und damit in eine Welt passte, in der die neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse einander überschlugen: 1921 hatte Albert Einstein bei einem Vortrag in der Wiener „Urania“ – einer der vielen von den Sozialisten geschaffenen Einrichtungen der Volksbildung – einen Vortrag über die Ablöse der Newtonschen Physik durch seine Relativitätstheorie gehalten und so wie die Studenten ihr vertrauten, auch wenn kaum einer sie verstand, glaubten sie auch an die Marxsche Theorie der Ablöse des Kapitalismus durch den Sozialismus.

Vor allem hatte die Entwicklung in Russland den Marxismus noch nicht moralisch desavouiert – er schien noch rein und unbefleckt. Arthur Köstlers Abrechnung mit den kommunistischen Schauprozessen war noch nicht erschienen, und Karl Popper hatte noch nicht aufgezeigt, dass der Vorstellung einer zwangsläufigen Entwicklung – er nannte sie „Historizismus“ – die Gefahr der Entartung zur Diktatur immanent ist.

Vor allem im „Roten Wien“ stellte sich der Sozialismus jungen Menschen viel einfacher als im marxistischen Theoriengebäude dar. Unter einem roten Wiener Bürgermeister – Karl Seitz – hatten „Sozialisten“ in dieser Stadt rundum gewaltige Verbesserungen herbeigeführt. Ferdinand Hanusch hatte als Staatsekretär der Koalitionsregierung Renner die erste Sozialversicherung geschaffen. Der Anatom Julius Tandler hatte als Stadtrat für Gesundheitswesen eine Gesundheitsversorgung geschaffen, die in der Welt ihresgleichen suchte. Der Bankfachmann Hugo Breiter hatte Wiens Finanzen erfolgreich geordnet.

Grundsätzlich waren die von den Sozialisten damals in Ämter entsandten Personen, anders als nach dem Zweiten Weltkrieg, stets Kapazitäten ihres Faches. Im Rahmen der Stadtplanung war mit Adolf Loos der führende Architekt des Landes tätig, dem nicht nur revolutionäre Gebäude, sondern auch revolutionäre Projekte gelangen: Am Rosenhügel stellte man unbemittelten Künstlern Baumaterial zur Verfügung, um nach Bauhaus-Plänen eine Künstlersiedlung zu errichten. Der soziale Wohnbau ließ überall Gemeindebauten aus dem Boden schießen, die bis heute architektonisch gelungener als ihre Nachfahren aus den 1950er und 1960er Jahren sind. Und der Karl-Marx-Hof, das „Versailles der Arbeiter“, ist bis heute ein Bauwerk, das kein internationaler Architekt zu besichtigen auslässt, wenn er Wien besucht.

Das zentrale Anliegen dieser grandiosen Sozialdemokratie war die Bildung. Otto Glöckel, nach dem Besuch der Lehrerbildungsanstalt wie der Philosoph Sir Karl Popper „nur“ Volksschullehrer, weil die Heranbildung des „neuen Menschen“, den die Sozialdemokratie anstrebte, so früh wie möglich beginnen sollte, führte als Staatssekretär für das Unterrichtswesen eine beispiellose Bildungsreform durch: Zumindest in Wien gelang ihm die völlige Trennung von Kirche und Staat, die in Österreich bis heute nicht vollzogen ist; er predigte die Abschaffung des frontalen Drills und verbannte den Katheder zumindest aus allen Wiener Volksschulen; er förderte die Montessoripädagogik und führte „Schulversuche“ ein. Dass schon er die Gesamtschule der Sechs- bis 14-Jährigen anstrebte, erklärt, wie sehr die SPÖ bis heute daran hängt.

„Bildung“ zu forcieren, war, sowenig Marxens Thesen es für den „Sieg des Sozialismus“ erforderten, ein Grundelement des Sozialismus, und was das Rote Wien an Einrichtungen der Volksbildung schuf, war einmal mehr einzigartig: öffentliche Bibliotheken, Volksbildungsabendschulen, Volksbildungskurse, Volksbildungsheime, mit Zentren wie der Urania, wo weltführende Wissenschaftler Vorträge hielten.

Und immer konnten Arbeiter sich dort in den Abendstunden fortbilden.

Es war dies die wahrscheinlich einzige Epoche, in der Arbeiter das in großer Zahl und mit ungeheurem Eifer auch freiwillig taten – die Volkshochschulen waren voll. Obwohl es einmal mehr keine theoretische Voraussetzung Marx’ für den Sieg der „Arbeiterklasse“, kein vom ihm postuliertes ökonomisches Gesetz war, war die Vorstellung vom „edlen Arbeiter“ doch eine, die sich untrennbar mit dem Marxismus verband und zweifellos auch von Marx geteilt wurde. Der sozialistische Arbeiter, wenn ihm meine Mutter damals ausnahmsweise begegnete, war tatsächlich edel – er vereinte in sich alle Tugenden, die im Bürgertum brüchig geworden waren: Er betrog seine Frau nicht; er trank nicht; er achtete auf seinen Körper, der gesund wie sein Geist sein sollte; er sprach und schrieb Hochdeutsch, statt, wie sozialistische Funktionäre der Nachkriegsära, durch breiten Dialekt zu dokumentieren, dass sie die Arbeiterklasse vertreten.

Der Schriftsetzer Franz Jonas, der als Bundespräsident die Beistriche seiner Redenschreiber korrigierte, war das letzte mir noch geläufige Exemplar des „sozialistischen Arbeiters“ im Roten Wien.

Es war geradezu schwierig, in dieser Stadt zu leben und als junger Mensch nicht vom „Sozialismus“ beeindruckt zu sein.

Zumal auch die meisten Künstler in seinem Bann standen und gegen die bestehenden Verhältnisse aufbegehrten. In der Malerei hatten sie die „Sezession“ begründet, die den Klassizismus revolutionär überwand – meine Mutter und ihr Bruder bewunderten Egon Schiele lange, bevor er weltberühmt war. In der Musik hatten die Zwölftöner (zu meinem Leidwesen) gegen die Klassik aufbegehrt, und Alban Berg hatte mit Wozzeck eine große Oper geschaffen, die das Publikum fühlen ließ, was es bedeutete, der „Unterklasse“ anzugehören. Franz Kafka trug lange eine rote Nelke im Knopfloch, weil die russische Revolution ihn tief beeindruckt hatte. Als Jurist in einer Versicherungsgesellschaft war er immer wieder mit der tristen Situation von Arbeitern, ihrer Ohnmacht gegenüber „oben“ konfrontiert – meine Mutter und ihr Bruder waren wie viele junge bürgerliche Sozialisten tief beeindruckt von seiner „Verwandlung“ und seinem „Prozess“.

Aufbruch in völlig Neues war auf allen Ebenen, in der Politik, in der Kunst, in der Wissenschaft gleichermaßen angesagt. Sigmund Freud vermochte sogar zwischen Wissenschaft, Kunst und Politik Neuland zu betreten, indem er Gott als „Projektion“ entlarvte und den Aufstand der Brüder gegen den Hordenvater postulierte.

Dass er auch postulierte, dass ein neuerlicher Hordenvater die Brüder neuerlich unterdrücken würde, verdrängten die jungen Sozialdemokraten in ihrer Begeisterung für den Vater der Psychoanalyse.

„Sozialismus“ war Inbegriff des politischen Aufbruchs, und intelligente junge Menschen konnten und wollten sich ihm als „Bürgerliche“ so wenig entziehen wie die Arbeiter, denen er Freiheit von Not versprach.

Der innere rote Kreis

Der „innere Kreis“ dieses Sozialismus war für meine Mutter der „Verband sozialistischer Mittelschüler“, fast immer nur als „VSM“ abgekürzt und in der Folge der „Verband sozialistischer Studenten Österreichs“, der ebenfalls eher als „VSStÖ“ geläufig war.

Beide würde man heute als elitäre Organisationen bezeichnen, weil Arbeiter und andere, auch bürgerliche Angehörige der Unterklasse kaum Mittelschüler und noch viel seltener Studenten waren.

Das typische VSM-VSStÖ-Mitglied kam aus einer wohlhabenden bürgerlichen Familie, war im Zweifel jüdisch und in diesem Fall fast immer hochbegabt. Meine Mutter, die zwar nicht jüdisch, aber sehr wohl hochbegabt war, hatte diesmal keine Schwierigkeit, in diesen Kreis aufgenommen zu werden, denn obwohl sie sich selbst nie so empfand, galt sie als hübsch.

Dominiert wurden beide Verbände natürlich von Männern, aber ich wage trotz meiner Freundschaft zu Elfie Hammerl zu behaupten, dass alles andere objektiv unfair gewesen wäre: Es hat meines Wissens auf der Welt keine politische Organisation gegeben, die so viele Männer höchster Begabung zu Mitgliedern hatte.

Wenn ich hier auf diejenigen näher eingehe, die erstens Freunde meiner Mutter waren und zweitens den Holocaust überlebten, dann weil sie davon ein Bild vermitteln, und weil einige dieser Männer auf dem Umweg über meine Mutter prägenden Einfluss auf mich hatten, da ich das unglaubliche Glück hatte, einige von ihnen noch persönlich kennenzulernen.

Nicht persönlich kennengelernt habe ich den Mann, der meiner Mutter theoretisch am nächsten gestanden ist und heute als „Vater der modernen Soziologie“ gilt: Paul Lazarsfeld hatte Mathematik studiert und ein Studium der Psychologie angeschlossen, als er mit 24 ins Leben meiner damals 17-jährigen Mutter trat, die gerade die Schule abgeschlossen hatte. Wie viele der jüdischen VSStÖ-Mitglieder wollte er das hübsche, arische, aber sicher nicht antisemitische Mädchen unter allen Umständen von sich, von seiner Wissenschaft und vom Marxismus überzeugen.

Alle drei Vorhaben sollten restlos misslingen, und das sollte in allen drei Fällen auf mich abfärben.

Als er meiner Mutter mit seinem ersten größeren Auftrag imponieren wollte – er sollte erforschen, warum Meinl-Schokolade im Gegensatz zu anderen Meinl-Waren wenig gekauft wurde – erntete er bei ihr Spott statt Bewunderung: „Das kann ich Dir sofort sagen: Weil sie im Gegensatz zu den meisten Meinl-Produkten nicht wirklich gut ist.“ Dass er herausgefunden haben wollte, dass es an der Farbe der Verpackung liege, ließ sie ausschließlich an seiner Redlichkeit zweifeln.

Auch eine Reihe anderer seiner Umfrage-Erkenntnisse nannte sie „entweder falsch oder trivial“, und er machte den großen Fehler, es auf einen Test ankommen zu lassen: „Was glaubst Du, von wem lässt sich eine Frau im Schuhgeschäft lieber bedienen – von einem attraktiven jungen Mann oder einer hübschen Verkäuferin?“

„Natürlich von einer Frau – sie wird einem Mann doch nicht ihre Hühneraugen zeigen!“, degradierte meine Mutter in einer Sekunde zur Trivialität, was er in einem Monat ermittelt hatte.

Die Skepsis gegenüber Umfragen ist ihr zeitlebens geblieben und auf mich übergegangen. Endgültig von mir Besitz ergriffen hat sie, als ich knapp vor Abschluss der achten Klasse an einer Umfrage teilnahm, die ermitteln sollte, ob angehende Maturanten bereits mit einem Mädchen geschlafen haben. Ich weiß nicht mehr mit Sicherheit, wie ich den Fragebogen beantwortet habe: Ich vermute, dass ich „Ja“ hinschrieb, weil ich mich genierte, es noch nicht getan zu haben; es ist aber auch möglich, dass ich ehrlich „Nein“ hinschrieb. Es ist möglich, dass alle anderen ehrlich „Nein“ hinschrieben, aber ebenso möglich, dass sie alle logen, weil sie sich, wie ich, ebenfalls vorm Gegenteil genierten oder aber, weil sie fürchteten, ihr „Ja“ könnte unangenehme Nachforschungen der Direktion nach sich ziehen, wenn es in dieser Klasse zu zahlreich ausfiel.

Hundert Prozent „Nein“ konnten ebenso stimmen, wie hundert Prozent „Ja“ falsch sein konnten und das gleiche galt für jedes Ergebnis dazwischen.

Ich habe das später gemeinsam mit meinem Kollegen bei der Arbeiter-Zeitung und späteren IFES-Soziologen Ernst Gehmacher die soziologische Unschärferelation genannt: Jede heikle Frage hat in sich die Kraft, die Antwort zu verändern – je heikler (und damit interessanter) die Frage, desto ungenauer die Antwort. (Siehe die vielen Jahre, in denen sich FPÖ-Sympathisanten nur ungern offen zur FPÖ bekannten, so dass sie bei Umfragen immer wesentlich schlechter als bei Wahlen abschnitt.)

Dass ich immer wieder geschrieben habe, es sei nützlicher, mehr Elektriker und Installateure auszubilden als noch mehr junge Leute als Soziologen zu „Akademikern“ zu machen, hat zweifellos weniger mit der Soziologie, als mit der mangelnden Zuneigung meiner Mutter für Paul Lazarsfeld zu tun, der für sie zeitlebens „ein ziemlicher Scharlatan“ blieb.

Auch meine Zweifel an den zentralen Thesen des Karl Marx beginnen mit Paul Lazarsfeld. Denn auch sein Bemühen, meine Mutter für den Marxismus zu begeistern, schlug auf eine Weise fehl, von der sie mir amüsiert schon sehr früh erzählt hat.

Da Elsa Reiner Lazarsfeld „sehr intelligent und witzig“ fand und meinte, er könnte die ungeliebte Tochter als Mathematiklehrer vielleicht sogar brauchbar versorgen, erhielt er die Möglichkeit, Ella jederzeit zu besuchen und sogar alleine mit ihr in der Bibliothek zu verweilen, die ein Dritter nur durch einen längeren Gang betreten konnte, so dass man sein Kommen gehört hätte.

Doch als Lazarsfeld dort angesichts dieser Abschirmung das „Kapital“ aus der Hand legte, um den Arm um ihre Taille zu legen, entzog sie sich dem, indem sie ihn daran erinnerte, dass sie doch eigentlich Marxismus von ihm lernen sollte. Was freilich auch bei den folgenden platonischeren Besuchen gründlich misslang. Meine Mutter fand Marx’ Thesen, die sie von ihm zum ersten Mal genauer hörte, „papieren – alles graue Theorie ohne die geringste Ahnung von der Natur des Menschen“. Erst sekundär deckte sie durch ihre hohe Intelligenz auch die theoretischen Schwächen des Marx’schen Denkgebäudes auf: Sie wollte nicht glauben, dass die Gewerkschaften den Sieg des Sozialismus in Wahrheit verzögerten und wies Lazarsfeld auf die eindeutige Verbesserung der Lebensverhältnisse der Arbeiter in England hin. Sie machte ihn auf den Widerspruch von Marx’ Vorhersage einer sozialistischen Revolution in einem hoch industrialisierten Land und der von den Marxisten für sich beanspruchten Revolution in Russland aufmerksam. Sie war nicht bereit, Klasseninteressen darin zu sehen, dass ihr Vater die Landarbeiter auf seinem Gut in Jugoslawien besser als andere Großgrundbesitzer bezahlte, denn er tat es, weil er die übliche Bezahlung „unanständig“ fand.

Dass Lazarsfeld ihre Einwände „unmarxistisch“ nannte, nannte sie „unwissenschaftlich“.

Auch die Skepsis gegenüber Marx hat meine Mutter mir weitergeben, bis ich mir durch die Lektüre von Poppers „Die offene Gesellschaft und ihre Feinde“ ein eigenes Urteil bilden konnte: Zumindest Marx’ „ehernes Gesetz“, wonach der Kapitalismus zwingend in den Klassenkampf münden muss und dieser zwingend mit dem Sieg des Sozialismus endet, ist weithin erkennbar falsch. Dennoch bringe ich dem Ökonomen Marx wie auch Popper und verblüffenderweise auch dem konservativen Professor für Finanzwissenschaften Erich Streissler, der wesentlichen Einfluss auf mein ökonomisches Verständnis haben sollte, heute größten Respekt entgegen: Er hat mögliche Fehlentwicklungen des Kapitalismus – das Entstehen marktbeherrschender Monopole, einen mörderischen Konkurrenzkampf ohne den Zuwachs an Wohlstand oder das Entstehen von immer mehr „Abgehängten“ – wie kein anderer gesehen und analysiert.

Übrigens hätte meine Mutter ihre Einwände gegen Marx auch direkt mit Popper besprechen können, denn auch der später weltberühmte Philosoph gehörte natürlich zum Kreis der beiden sozialistischen Jugendorganisationen, nur hat ihn meine Mutter damals zwar gelegentlich gesehen, aber nicht persönlich gekannt. Meiner Beziehung zu ihm will ich allerdings ein eigenes Kapitel widmen, weil sie prägend und intellektuell die wahrscheinlich wichtigste meines Lebens war.

Das Kapitel Lazarsfeld, das mich trotz der angeführten mittelbaren Einflüsse ungleich weniger prägte, will ich hingegen abschließen – zumal es ein ebenso erstaunliches wie rasches Ende fand: Lazarsfeld fragte, zuerst bei Elsa Reiner und dann ihrem Mann, um die Hand ihrer Tochter an und beide stimmten einer Verlobung zu. Das war bei Elsa Reiner insofern erstaunlich, als „Jude“ bei ihr normalerweise ein „No-Go“ war. Als ihr ursprünglich liebster Bruder eine Jüdin heiratete, die noch dazu den niederen Beruf einer Friseurin ausübte, brach sie jeglichen Verkehr mit ihm ab und wollte ihn nicht einmal sehen, als sie, mit 54 an Mundhöhlenkrebs erkrankt, am Sterbebett lag und er sie besuchen wollte. „Für mich war ihr offenbar ein Jude gut genug“, deutete es meine Mutter. Dass sie dieser Verlobung ebenfalls zustimmte, hatte einen typischen Grund: Sie war sicher, auf diese Weise der Obhut ihrer Mutter zu entrinnen und neue Freiheit – vielleicht sogar in finanzieller Hinsicht – zu erlangen. Denn natürlich musste eine „Verlobte“ erstklassige Kostüme an Stelle der abgetragenen ihrer Schwestern besitzen und konnte vielleicht sogar schon demnächst Anspruch auf eine eigene Wohnung erheben. Und natürlich würde sie schon jetzt tun und lassen können, was sie wollte.

Lazarsfeld war meiner Mutter, wie ihrer Mutter „sympathisch“, sie fand ihn wie diese „witzig und intelligent“, aber, wie sie mir gestand, „von Beginn an als Mann in keiner Weise attraktiv“. Und das hat bei ihre zeitlebens eine entscheidende Rolle gespielt: Ein Mann musste ihr in erster Linie als Mann gefallen und dann erst als „intelligent“ imponieren.

Ich habe dafür das größte Verständnis – es geht mir in Bezug auf Frauen ähnlich – aber es hatte für sie als außergewöhnlich intelligente Frau seine Tücken: Sie verliebte sich in meinen Vater, weil er ein außergewöhnlich gutaussehender Mann war – aber die Ehe mit ihm scheiterte nicht zuletzt daran, dass er ihr intellektuell nicht das Wasser reichen konnte und sich ihr daher unterlegen fühlte.

Lazarsfeld wäre ihr wahrscheinlich ein intellektuell adäquaterer Partner gewesen. Aber die Verlobung blieb eine rein platonische: Nachdem meine Mutter unter dem Beifall ihres Vaters, der sie zeitlebens besser als ihre Mutter kannte, für ein Jahr eine Stelle bei der Sozialistischen Internationalen in der Schweiz angenommen hatte – „auch um zu prüfen, wie ernst es Dir mit Deiner Verlobung ist“, löste sie diese schon nach 14 Tagen mittels Postkarte auf.

3. Der Mann, der leider nicht mein Vater wurde

Ein für sie und mich viel wichtigerer unter den vielen brillanten Männern im VSStÖ gefiel ihr auch als Mann sehr viel besser: Victor Weisskopf.

Als ich ihn kennenlernte ging er schon auf die sechzig zu, sah aber immer noch ungemein jugendlich und sportlich aus. Ich habe meiner Mutter sofort geglaubt, dass seinerzeit alle weiblichen Mitglieder des VSStÖ für Weisskopf schwärmten, zumal er auch ganz banal eine „gute Partie“ war. Als Sohn einer begüterten jüdischen Familie hatte er nicht nur in Wien, sondern auch bei Niels Bohr in Kopenhagen theoretische Physik studiert, und niemand zweifelte an seiner künftigen Karriere.

Hinzu kam, dass sein Interesse sich keineswegs auf Physik beschränkte, sondern dass er in Musik, Literatur, Schauspiel oder bildender Kunst kaum weniger bewandert war. Gespräche mit ihm, gleich worüber, waren für meine Mutter – und bis zu seinem Tod im Jahr 2002 auch für mich – Festmahle, bei denen man neueste wissenschaftliche Thesen und Ideen so aufbereitet und serviert bekam, dass man sie auch als Laie verstand. Aber genauso herrlich war es, mit ihm in Altaussee, wo seine Eltern einst eine Villa besessen hatten, im Strandcafé wortlos einen Saibling zu genießen. Denn im Gegensatz zu anderen intellektuellen Freunden meiner Mutter, die wie sie ständig diskutieren wollten, war er ein Genussmensch, der auch schweigen und sich einem köstlichen Essen oder herrlichem Sonnenuntergang hingeben konnte. Bei einer dieser Gelegenheiten erzählte er mir, wie sehr meine Mutter ihm seinerzeit gefallen hätte, aber er habe nicht geglaubt, Chancen bei ihr zu haben.

„Meine Mutter hat nicht geglaubt, Chancen bei Dir zu haben“, erzählte ich ihm und bedauerte dieses historische Missverständnis zutiefst: Ich hätte niemanden lieber als ihn zum Vater gehabt.

Ähnlich brillante, aber auch ähnlich anständige Menschen habe ich in meinem Leben allenfalls im Physiker Leó Szilárd und in Karl Popper kennengelernt – aber die haben meine Mutter in ihrer Jugend nicht verehrt.

Nach seiner Emigration in die USA wurde Weisskopf von seinen Kollegen als „Sozialist mit Wien-Erfahrung“ zum Bürgermeister von Los Alamos und Leiter jener Gruppe weltbester Kernphysiker gewählt, die die Atombombe entwickelten, von der sie irrtümlich meinten, dass auch in Hitler-Deutschland dran gearbeitet würde.

„Die Techniker haben immer geglaubt, dass es funktionieren wird. Wir, die wir die Grundlagen geliefert haben, haben gezweifelt. Vielleicht wäre es besser gewesen, wir hätten mit unseren Zweifeln Recht behalten“, erzählte er mir.

Dass er an der Entwicklung der Atombombe beteiligt war, belastete Weisskopf Zeitlebens. Er verteidigte zwar den Abwurf der ersten Bombe auf Hiroshima, „weil sie den Krieg mit Japan beendet hat, der sonst noch mehr Menschenleben gekostet hätte“, aber er nannte den zweiten Abwurf auf Nagasaki ein „Kriegsverbrechen“: „Es war klar, dass Japan aufgibt, und wir wussten damals schon, wie verheerend die Bombe wirkt.“

Ganz ähnlich wie er sah das ein anderer Physiker, den ich durch ihn kennenlernen und immer wieder treffen durfte: Leó Szilárd.

Der gebürtige Ungar, der mit einer Österreicherin verheiratet war, hatte als erster Physiker die Idee gehabt, die in Atomen gebundene Energie mittels einer Kettenreaktion zu nutzen und mit Enrico Fermi die erste solche Kettenreaktion ausgelöst. In einem Brief, den auch Albert Einstein unterzeichnete, hatte er Theodore Roosevelt überzeugt, dass es möglich und notwendig sei, auf der Basis der Kettenreaktion eine Waffe zu entwickeln, um die Welt vor einem Sieg Adolf Hitlers zu schützen. Dieser Brief bewirkte, dass Roosevelt das Projekt „Manhattan“ in Gang setzte, in dessen Rahmen in Los Alamos die Atombombe entwickelt wurde.

Szilárd war damit zweifellos deren intellektueller, aber auch politisch organisatorischer Vater. Von seinen amerikanischen Kollegen wurde er wie Eduard Teller als „Marsianer“ bezeichnet, weil er in ihren Augen über „außerirdische“ intellektuelle Fähigkeiten verfügte. Auch die technologischen Voraussetzungen für die Bombe wie für Atomkraftwerke beruhen zum Teil auf seinen Patenten. Weil niemand in der zuständigen Schwedischen Akademie der Wissenschaften seine physikalischen Leistungen auch nur entfernt überblickte, erhielt er niemals den Nobelpreis, der aber auch deshalb an keinen der an der Entwicklung der Atombombe Beteiligten vergeben wurde, weil Alfred Nobel ihn für Leistungen vorgesehen hatte, die dem friedlichen Zusammenleben dienen. (Deshalb auch die weltweite Irritation über die Verleihung des Nobelpreises für Literatur an Peter Handke, der eine Grabrede für den Kriegsverbrecher Slobodan Milošević gehalten hatte.)

Was Szilárd oder Weisskopf betraf, war diese Zurückhaltung des Nobelpreis-Komitees freilich grundfalsch: Beide entwickelten die Bombe in der Hoffnung, dass sie niemals eingesetzt würde: Man sollte, so Szilárd, durch einen Abwurf in unbesiedeltem Gebiet ihre gewaltige Sprengkraft demonstrieren und das sollte reichen, den Gegner abzuschrecken.

Den Abwurf der zweiten Bombe (auf Nagasaki) sah Szilárd wie Weißkopf als Kriegsverbrechen an.

Diese Art durch nichts und niemanden beeinflussbarer ebenso differenzierter wie präziser Beurteilung moralischen Verhaltens war für Weisskopf wie Szilárd typisch, und ich hoffe, mir im Gespräch mit ihnen ein wenig davon abgeschaut zu haben: Die Utopie einer friedlichen Gesellschaft muss auf dem Weg realer, rationaler Maßnahmen angestrebt werden – sie können auch die Entwicklung einer Bombe umfassen.

Pazifismus kann auch zum Gegenteil führen.

Nach dem Krieg wurde Weisskopf „Head of Physics“ des „Massachusetts Institute of Technology“(MIT) und galt als einer der bedeutendsten Lehrer seiner Wissenschaft. Als Gegner atomarer Bewaffnung zählte ihn auch die „Friedensbewegung“ zu ihren Lehrmeistern. So hatte er als Berater amerikanischer Präsidenten wesentlichen Anteil am ersten großen Rüstungsbeschränkungsabkommen, indem er jeden Zweifel ausräumte, dass das auf beiden Seiten vorhandene Vernichtungspotential groß genug war, dass dem jeweils Angegriffenen immer genügend davon übrigblieb, das Territorium des Angreifers gleichfalls zu verwüsten. Gleichzeitig rechnete er vor, dass es billiger war, mehrere Angriffs- als eine Verteidigungsrakete zu entwickeln, so dass auch die Idee, sich durch einen Ring von Verteidigungsraketen unverletzbar und damit fähig zu einem Überraschungsangriff zu machen, zum Scheitern verurteilt sei. Mit Henry Kissinger wurde er damit einer der Architekten des bis heute bestehenden „Frieden durch Angst“ – auch wenn er hoffte, dass es irgendwann ein Friede aus Vernunft und Freundschaft sein würde.