8,99 €

Mehr erfahren.

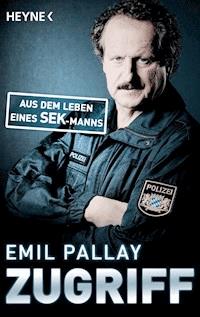

- Herausgeber: Heyne

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Spektakuläre Fälle eines SEK-Polizisten

Geiselnahmen, Entführungen, Erpressungen: Heikle Einsätze waren Alltag für Emil Pallay, Leiter einer Polizei-Spezialeinheit. Jetzt schildert er erstmals seine spektakulärsten Fälle. Er erzählt, mit welchen Tricks man versucht, Geiseln gewaltlos zu befreien, wie ein Überraschungsangriff funktioniert, was Menschen dazu bringt, zu Geiselnehmern zu werden, aber auch, wie es sich anfühlt, auf einen Menschen schießen zu müssen, um andere zu retten. Hautnah erzählt, Nervenkitzel pur!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 234

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

Der Autor:

Emil Pallay, Jahrgang 1950, war 43 Jahre lang im Polizeidienst tätig, 20 davon beim Spezialeinsatzkommando (SEK) Südbayern. Neben annähernd 1000 Einsätzen zur Bekämpfung schwerer Gewaltkriminalität insbesondere bei Entführungen, Erpressungen, organisierter Kriminalität und Terrorismus, war er an der Bewältigung von über 30 Geiselnahmen beteiligt. Er berät europaweit Spezialeinsatzkommandos, hält Vorträge und Seminare. Emil Pallay lebt in München.

Emil Pallay

WILHELMHEYNEVERLAG

MÜNCHEN

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Meiner verstorbenen lieben Frau Renate gewidmet,die mir über 40 Jahre langbesonders nach schwierigen Einsätzenimmer zur Seite stand.

Originalausgabe 01/2013

Copyright © 2013 by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.

Redaktion: Ulrike Nikel, München

Umschlaggestaltung: Hauptmann & Kompanie, Zürich

Umschlagfoto: Kay Blaschke, München

Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling

ISBN 978-3-641-06937-7V002

www.heyne.de

Freitagabend: Krimitime. Im ZDF ermittelt aus München der »Alte« alias Kriminalhauptkommissar Voss. Eine Geiselnahme. Natürlich tritt da, namentlich erwähnt, das berühmte bayerische Spezialeinsatzkommando auf. Bis zu den Zähnen bewaffnet und komplett vermummt mit Sturmhaube springen die Männer aus dem Wagen, stürmen auf das Gebäude zu. Sehr wirkungsvoll, aber eher laut als leise. »Stopp«, sagt der Kommissar und übernimmt die Verhandlungsführung. Mehr Dichtung als Wahrheit, denn einen Zugriff mit einem Kriminalbeamten an vorderster Front gibt es wirklich nur im Kino und im Fernsehen.

Auch die vermummten Supermänner, die da verwegen und geheimnisvoll wie Rambos durchs Bild rennen, entsprechen nicht unbedingt der Realität. Zumindest nicht generell. Tatsache ist vielmehr, dass die meisten Einsätze in ziviler Kleidung durchgeführt werden. Kampfausrüstung und Waffen nimmt man in einer Einsatztasche mit. Schließlich soll sich der Täter ja möglichst lange in Sicherheit wiegen.

Eine gewisse Ausnahme stellen Geiselnahmen dar, bei denen man immer mit einer gewaltsamen Lösung rechnen muss. Trotzdem vermeidet man es auch hier, dass der Geiselnehmer die schwer bewaffneten Einheiten sieht. Das wäre aus psychologischer Sicht einfach unklug und kontraproduktiv. Allerdings gibt es Gelegenheiten, wo sich eine Vermummung aus Gründen des Selbstschutzes empfiehlt. Etwa bei der Überstellung eines Mafioso oder auch bei gewalttätigen Demonstrationen. Ich kann mich noch an die unruhigen Siebzigerjahre erinnern, als sich Demonstranten und Polizei regelrechte Straßenschlachten lieferten. Damals, ich gebe es zu, wollten wir nicht gerne abgelichtet werden. Schließlich waren wir »Scheißbullen« und Vertreter eines politischen Systems, das bekämpft wurde.

In jener »heißen« Zeit, 1977, habe ich mich als junger Polizist, knapp 30-jährig, dem neu gegründeten Spezialeinsatzkommando Südbayern angeschlossen. Wie kommt man dazu? War es Abenteuerlust? Die Suche nach neuen Herausforderungen? Das Image einer Elitetruppe? Der Stolz, dazugehören zu dürfen? Von allem etwas, denke ich. Eines allerdings spielte keine Rolle: die Lust an purer Action, bei mir nicht und auch nicht bei den meisten der Kollegen. Wer anders tickte, schied bereits in der Vorrunde aus.

»Mit James-Bond-Typen können wir nichts anfangen«, hat mein erster Chef beim SEK einmal gesagt. Natürlich braucht es Mut und auch Wagemut. Übermäßige Angst würde lähmen, aber ein bisschen darf schon sein, damit man sich des Risikos bewusst bleibt. Und den Respekt und das Verantwortungsgefühl nicht verliert. Besonnene Leute also sind gefragt, die beim Einsatz einen kühlen Kopf behalten und um Gottes willen keine Aggressionen abreagieren. Die eigenständig aus der Situation heraus entscheiden können und doch diszipliniert, teamfähig und stressresistent sind. Die körperlichen Voraussetzungen und das richtige Alter, zwischen Mitte zwanzig und Mitte dreißig etwa, verstehen sich von selbst. Zudem einige Jahre Polizeidienst.

Angesichts so vieler scheinbar widersprüchlicher Voraussetzungen kann die hohe Durchfallquote nicht verwundern. Viele träumen von einer Karriere beim SEK, aber nur etwa ein Viertel übersteht die extrem schwierige Prüfung. Der Rest entspricht nicht dem Anforderungsprofil. Ich weiß es von meiner eigenen Bewerbung und bekam es später von einer anderen Warte aus mit. Als langjähriger Kommandoangehöriger in Führungsfunktionen hatte ich nämlich Einblick in das Auswahlverfahren und habe zeitweilig Belastungstests erarbeitet.

Doch auch der Bescheid Prüfung bestanden, herzlich willkommen beim SEK war noch lange kein Garant für einen Job auf Dauer. Viele mussten gehen, weil regelmäßige Überprüfungen der körperlichen und mentalen Fitness zu unliebsamen Überraschungen führten. Andere schieden freiwillig aus. Sie fühlten sich einfach dem permanenten Druck nicht gewachsen– meist war es die Psyche, die streikte. Es ist nicht einfach, ständig unter Strom zu stehen, ständig bereit sein zu müssen und nie zu wissen, was der nächste Tag bringt. Nur wer das ausbalancieren kann, hält durch. Und so habe ich in meinen 20Jahren beim SEK Hunderte kommen und gehen sehen. Allerdings gab es zum Glück auch einige, die wie ich lange blieben und in die Führungsriege aufstiegen.

Keine Frage: Zwar kocht das SEK entgegen seinem geheimnisumwobenen Ruf in vielerlei Hinsicht ebenfalls bloß mit Wasser– vorhersehbar und langweilig war es jedoch nie. Dafür sorgte schon der Nervenkitzel bei jedem neuen Einsatz, die manchmal schier unerträgliche Spannung, die erst im Augenblick des Zugriffs absoluter Ruhe und kühler Überlegung wich. Ich bin oftmals gefragt worden, woran ich gedacht habe, wenn wir zu einem Einsatz ausrückten. Schwer zu sagen. Das hing davon ab, über welche Informationen wir zu diesem Zeitpunkt verfügten. Oft erfuhren wir erst vor Ort, worum es sich handelte. Ob wir es mit einem Profigangster zu tun hatten, einem psychisch Kranken oder einem eifersüchtigen Ehemann oder Lover, der ausgerastet war. Solange wir nichts Näheres wussten, konnten wir uns auch nicht mit den Hintergründen der Tat befassen. Was vielleicht ganz gut war. Unsere Aufgabe bestand schließlich darin, einen Täter dingfest zu machen oder ein Geiseldrama zu beenden. Die Täterpsyche auszuleuchten, das war Sache speziell geschulter Kollegen und Polizeipsychologen, die uns bei den meisten Einsätzen unterstützten. Sie halfen uns, indem sie für unsere Vorbereitungen Zeit herausschlugen, den Täter durch Gespräche hinhielten. Wir waren dankbar für jede Minute, denn ein überstürzter, risikobehafteter Zugriff war nie das Mittel der Wahl.

Bei allen Einsätzen, so unterschiedlich sie sein mochten, gab es nämlich ein unumstößliches Gebot. Absoluten Vorrang hatte der Schutz Unbeteiligter und insbesondere der von Geiseln. Notfalls durch Waffengewalt. Natürlich schoss niemand leichten Herzens auf einen Geiselnehmer, doch die Prioritäten waren eindeutig geklärt. Und das war es auch, was mir zumeist auf der Fahrt zu unseren Einsätzen durch den Kopf ging: Hoffentlich läuft alles unblutig ab, hoffentlich kommt kein Unschuldiger zu Schaden, kein Kollege und ich selbst nicht. Ich dachte an meine Familie, die mich abends zurückerwartete. Was würde meine Frau sagen, meine Kinder, wenn ich nicht käme? Und deshalb begleitete einen stets die Angst, einen Fehler zu machen, der fatale Konsequenzen haben könnte.

Ich weiß, dass es anderen genauso ging. Und damit das so selten wie möglich passierte, dafür sorgte ein ausgeklügeltes Trainingsprogramm. Ausnahmesituationen wurden so oft durchgespielt, bis sie Routine waren und jeder Handgriff saß. Für jede denkbare Einsatzlage gab es taktische Konzepte, und wir lernten es, Rückschlüsse auf das wahrscheinliche Verhalten des Täters zu ziehen. Mit der Zeit hatten wir also eine Menge Tricks auf Lager. Und nicht zuletzt lag das Geheimnis des Zugriffs im grundsätzlichen Wissen um die Gesamtumstände und im Zusammenspiel innerhalb der Gruppe und des ganzen Kommandos. Was ein hohes Maß an Disziplin und Bereitschaft zur Unterordnung voraussetzte und kaum nach dem Geschmack von Möchtegern-James-Bonds gewesen sein dürfte.

Deshalb soll in diesem Buch nicht nur von spektakulären, öffentlichkeitswirksamen Aktionen die Rede sein, sondern auch vom ganz normalen Alltag in einer Elitetruppe, von lebensgefährlichen Situationen ebenso wie von skurrilen Begebenheiten oder vergeblichen Einsätzen, bei denen der Täter uns ein Schnippchen schlug– was leider gelegentlich passierte.

In zwei Jahrzehnten erlebte ich so einiges und nahm an annähernd 1000Einsätzen an vorderster Front teil. Es handelte sich um Terrordrohungen jeder Art, um Bekämpfung von Schwerst- und Gewaltkriminalität, um Erpressungen und Entführungsfälle– darunter auch ein Flugzeug, das von einem tschetschenischen Rebellen in München zur Landung gezwungen worden war. Und immer wieder um Geiselnahmen, die für mich stets eine besondere Rolle spielten. Bei mehr als 30 war ich im Einsatz, vier Geiselnehmer wurden getötet, einer richtete sich selbst, und fast 70Opfer konnten wir befreien. Zum Glück musste ich es nie erleben, dass ein Unschuldiger ums Leben kam, weder eine Geisel noch ein Kollege. Die unglücklich verlaufene Geschichte nach einem Bankraub in der Münchner Prinzregentenstraße von 1971– 18Menschen wurden als Geiseln genommen, eine junge Angestellte kam bei der anschließenden Schießerei ums Leben– war noch lange tief und schmerzhaft im Bewusstsein der Münchner Polizei verwurzelt. Ebenso natürlich das Desaster von 1972: der gescheiterte Versuch, elf israelische Olympiateilnehmer aus der Hand eines palästinensischen Terrorkommandos zu befreien. Damals starben auf dem Bundeswehrflughafen Fürstenfeldbruck alle Geiseln sowie ein Polizist und fünf Attentäter. Besonders Letzteres machte deutlich, dass normale Polizeikräfte dem damals eskalierenden internationalen Terror fast hilflos gegenüberstanden.

Es war die Geburtsstunde der GSG 9. Erstmals trat sie 1977 auf dem Höhepunkt des »Deutschen Herbstes« in Erscheinung, der in der Ermordung von Arbeitgeberpräsident Hanns Martin Schleyer und der Entführung der Lufthansamaschine Landshut gipfelte, und die spektakuläre Befreiung des Flugzeugs im somalischen Mogadischu begründete den legendären Ruf dieser Elitetruppe. Es dauerte nicht mehr lange, und nach ihrem Vorbild entstanden Spezialeinheiten auf Länderebene, die sich aus gezielt geschulten Polizeibeamten rekrutierten.

Am 1. November 1973 stellten die Polizeipräsidien in München und Nürnberg die Spezialeinsatzkommandos Südbayern und Nordbayern der Öffentlichkeit vor. Zunächst bestand jedes Kommando aus vier Gruppen, bis sieben Jahre später die Präzisionsschützen als eigene Einheit hinzukamen. Sie sind praktisch die Feuerwehr, in ständiger Einsatzbereitschaft, falls eine Situation eskaliert, und deshalb der vermutlich höchsten psychischen Belastung ausgesetzt. Ich habe sämtliche Positionen durchlaufen, vom »Fußsoldaten« bis hinauf in die Führungsebene. Erst Leiter der regulären Zugriffseinheit, dann die letzten zwölf Jahre Chef der Präzisionsschützen und damit zugleich stellvertretender Kommandoführer.

Ich möchte die Jahre beim SEK nicht missen. Es war eine gute und eine schöne Zeit, in der ich viele Menschen kennenlernte, mit denen mich noch heute eine herzliche Freundschaft verbindet und mit denen ich viel Spaß hatte. Trotz unseres weiß Gott nicht einfachen Jobs. Aber die vielen Menschenleben, die wir retten konnten, überwiegen die Schattenseiten. Natürlich gab es auch düstere Momente, in denen man mit sich und seinem Beruf haderte. Etwa wenn wir von der Schusswaffe Gebrauch machen mussten und ein Täter zu Tode kam. Das ist schwer für jeden, ich weiß es aus eigener Erfahrung. Da hilft es nicht unbedingt, dass von diesem Menschen eine Gefahr ausging. So einfach funktioniert das nicht. Im Gegensatz zu vielen anderen hatte ich jedoch das Glück, immer Menschen um mich zu haben, die mich in einer solchen Situation aufrichteten. Vor allem meine Frau half mir, mit solchen Einsätzen physisch und psychisch fertigzuwerden. Heutzutage setzt man fast nur noch auf professionelle Hilfe. Ich finde, dass ein Familiengehöriger, der näher dran ist, die bessere Wahl sein kann.

Oder auch ein Kollege, der das Ganze selbst durchgemacht hat. Deshalb ist es mir vor allem in späteren Zeiten ein Herzensanliegen gewesen, mich um meine jungen Präzisionsschützen zu kümmern. Je nach Mentalität haderten die ganz schön mit sich, wenn sie auftragsgemäß durch gezielten Kopfschuss etwa einen Geiselnehmer außer Gefecht gesetzt hatten. »Finaler Rettungsschuss« nennt man das. Rettung für die Geisel, ja, aber zugleich Tod für den Täter, und das musste verarbeitet werden. Für mich ein Grund mehr, über meine Erfahrungen am Fortbildungsinstitut der Bayerischen Polizei zu referieren, um die jungen Beamten sowie die verantwortlichen Führungskräfte für Ausnahmesituationen besser zu rüsten. Vorträge über Geiselnahmen hielt ich auch vor den Spezialeinheiten anderer Bundesländer, in neun europäischen Staaten und sogar bei unserem Vorbild, der GSG 9. Nicht zuletzt in diesem Umfeld erhielt ich vielfache Anregungen, meine Erlebnisse und Erfahrungen niederzuschreiben.

Und da ist es nun: ein Buch, in dem alle wesentlichen Details stimmen mit Ausnahme der Namen und Orte, die aus Gründen des Persönlichkeitsrechts verändert wurden. Zwei Jahrzehnte eigenen Erlebens und doch keine Reise in die Vergangenheit, denn Fälle wie diese ereignen sich tagtäglich und stellen das SEK immer wieder vor die gleichen Herausforderungen.

In diesem Sinne: »Zugriff!«

Es gibt Erlebnisse, die man nie vergisst, und dazu zählt für mich ein Einsatz im Mai 1979. Vielleicht auch, weil ich mich damals mit einem ganz anderen Täterkreis als sonst konfrontiert sah. Zwei Jahre gehörte ich mittlerweile dem SEK an und sollte zum ersten Mal an einem Einsatz gegen jene Gruppe teilnehmen, die die Nation das Fürchten gelehrt hatte.

Es war kurz nach sieben Uhr. Wie immer betrat ich die Dienststelle als Erster. Zum einen wohnte ich nur einen knappen Kilometer entfernt, zum anderen stand ich generell früh auf. Ich brauchte nicht allzu viel Schlaf– sechs bis sieben Stunden reichten mir. Frühstück ließ ich ausfallen, denn bei der morgendlichen Lagebesprechung gab es ohnehin Kaffee.

Nach und nach trudelten die Kommandoangehörigen ein, und die Räume in den drei Etagen füllten sich. Bis 7.30Uhr hatten alle da zu sein. Pünktlichkeit war gerade bei einer Spezialeinheit wichtig– schließlich musste man sich aufeinander verlassen können. Wenn keine Sondereinsätze anstanden, waren überwiegend Aus- und Fortbildungsmaßnahmen angesagt: Sport, Nahkampf, Schießen und taktische Täterbekämpfung.

Die linke terroristische Szene galt nach wie vor als Feindbild Nummer eins, doch die heiße Phase des »Deutschen Herbstes« war vorüber, seit sich die führenden Mitglieder der RAF in ihren Zellen in Stuttgart-Stammheim erhängt hatten. Zunehmend verschwendeten wir also weniger Gedanken an die RAF. Mussten wir auch nicht unbedingt, weil sich deren Aktivitäten weitgehend außerhalb Bayerns abspielten. Als junger Polizeikommissar war ich nicht unglücklich darüber– schließlich war keiner erpicht auf einen solchen Einsatz. Wie kaltblütig die Gruppe agierte, bezeugten die vielen Toten, die auf ihr Konto gingen.

Doch dann holte uns die Realität unerwartet ein. Wir wurden angesetzt auf eine der seinerzeit meistgesuchten RAF-Frauen. Es handelte sich um eine knapp 30-Jährige, die ihre Kindheit in einer südamerikanischen Mennonitenkolonie verbracht hatte und seit Jahren im Verdacht stand, die RAF zu unterstützen. Einem Haftbefehl hatte sie sich durch Flucht entzogen. Jetzt gab es Hinweise, dass sie ein Netzwerk von konspirativen Wohnungen aufbauen und zudem Waffen beschaffen sollte. In Bayern.

Allerdings überstürzten die Ereignisse sich nicht gerade. Wir mussten nicht in Minuten parat stehen und mit quietschenden Reifen, Blaulicht und Martinshorn losfahren. Nein, wir erhielten zunächst bloß einen Anruf, ob wir die Nürnberger Kollegen vom SEK Nordbayern bei einer Observierung ablösen könnten. Solche Hilfegesuche waren gang und gäbe, und auch wir nahmen das des Öfteren in Anspruch.

Die routinemäßige Überwachung, um die es sich handelte, lief bereits seit einer Woche. Ein Banküberfall, der an die Vorgehensweise der RAF erinnerte, hatte die Fahnder des Bundeskriminalamts alarmiert, und Hinweise aus der Bevölkerung führten schließlich zu einem fünfstöckigen Wohnblock in der nordbayerischen Metropole. Ein Unterschlupf für Topterroristen, vermuteten die BKA-Leute. »Meier« stand ganz harmlos auf Klingel- und Türschild sowie auf dem Briefkasten. Die Einsatzleitung der Polizei beschloss abzuwarten. Man wollte das Haus observieren, bis sich möglichst viele RAF-Mitglieder in der Wohnung aufhielten. Und dann: Zugriff. Ein klarer Fall für das SEK, aber eben für die Profis aus Nürnberg.

A und O bei solchen Maßnahmen ist es, selbst alles zu sehen, aber nicht gesehen zu werden. Die Kollegen hatten einen Bauwagen besorgt und unauffällig am Straßenrand abgestellt, organisierten sogar Schilder, die vor einer Baustelle warnten. Eigentlich eine gute Idee, wären da nicht die cleveren Kinder der Siedlung gewesen. Denen fiel nämlich schon nach kurzer Zeit auf, dass ständig Leute im Bauwagen hinter den Gardinen der kleinen Fenster lauerten, aber niemand draußen herumwerkelte. »Die haben uns Kinder immer verscheucht«, erzählte ein Junge später.

Sonst passierte nichts. Keine Spur von irgendwelchen Terroristen. Im Bauwagen Frust und Langeweile pur. Nach einer Woche war die Luft raus. Trotzdem mochten die zuständigen Stellen die Observierung nicht abbrechen. Nur mussten frische Kräfte ran, denn die Nürnberger Gruppe war mit allen Mannen mehrfach durch, und pausenloses Beobachten eines Objekts geht einfach ganz gewaltig an die Substanz. Das hört sich einfacher an, als es ist. Jetzt sollten also die Südbayern anrücken, und genau das wurde uns an jenem Morgen mitgeteilt.

Ich war zu diesem Zeitpunkt Leiter einer der vier Einsatzgruppen. Gemeinsam mit meinem Chef, unserem Kommandoführer, den drei anderen Gruppenführern sowie fünf weiteren Kollegen fuhr ich zur Einsatzbesprechung mit anschließender Ortsbesichtigung. Als Erstes entschieden wir uns gegen den Bauwagen, der eine zu unsichere Basis geworden war. Bekanntermaßen entwickeln von der Polizei gesuchte Personen im Laufe der Zeit eine gewisse Antenne, wenn etwas nicht stimmt, und damit mussten wir rechnen. Wenn es schon die Kinder merkten… Stattdessen ließen wir uns im Haus nieder: eine Dreiergruppe in Frau »Meiers« Apartment im ersten Stock, eine zweite in der Wohnung gegenüber. Dafür brauchten wir allerdings die Zustimmung des Wohnungsinhabers, die wir problemlos bekamen, und den Hausmeister, der uns die »Täterwohnung«, wie es im Kriminalistenjargon heißt, aufsperrte. Keiner erfuhr den wirklichen Grund, und zum Glück bezweifelte auch niemand unsere nebulösen Geschichten von einem Drogenring. Alles lief glatt, und kurz darauf standen wir in einer kleinen Diele mit Garderobe. Links ein etwa 18Quadratmeter großer Wohnraum mit Kochnische, rechts ein Bad mit Toilette. Das Ganze picobello aufgeräumt, die Vorhänge zugezogen, auf dem Wohnzimmertisch eine Glasschale mit Gummibärchen. Alles ganz bürgerlich– eine Terroristin würde hier niemand vermuten.

Ich blieb mit zwei sturmerprobten Männern meiner Gruppe, Rüdiger und Sven, im Apartment von »Frau Meier« zurück. Wir waren in Zivil, lediglich eine Armbinde wies uns als Polizei aus. Die Kollegen in der Nachbarwohnung sollten die Eingangstür grundsätzlich einen winzigen Spalt geöffnet lassen, um Geräusche aus dem Parterre hören zu können. Sobald jemand das Haus betrat, würden sie leise die Tür schließen, die Beobachtung durch den Spion fortsetzen und uns über Funk alarmieren, damit wir unsere Zugriffspositionen hinter Mauervorsprüngen einnehmen konnten: Rüdiger beim Eingang zum Wohnzimmer, Sven neben der Kochnische und ich im Wohnzimmer selbst. Für den Fall, dass die junge Frau einen Fluchtversuch unternahm, sollte der Zugriff von der Nachbarwohnung aus erfolgen.

Jeder Schritt wurde minutiös festgelegt, und am späten Nachmittag kam die erste Meldung: »Schritte im Treppenhaus.« Elektrisiert sprangen wir vom Sofa auf und stellten uns in Position, die Pistole in der Hand. Die Anspannung war groß, schon hörten wir das Geräusch von Schuhen auf den Stufen. Dann Entwarnung aus der Nachbarwohnung: »Männliche Person mit Aktenkoffer. Geht weiter in Richtung zweites Stockwerk.« Offenbar bloß ein Mieter, der von der Arbeit heimkam. Nicht lange darauf der nächste Fehlalarm. Dieses Mal handelte es sich um eine Frau aus dem dritten Stock, die ihre Einkäufe heimschleppte.

»Das kann ja heiter werden. Vielleicht war die Idee mit der Wohnung doch nicht so gut«, sagte ich, und wie zur Bestätigung wurden erneut Leute im Treppenhaus gemeldet. Es war ein ständiges Kommen und Gehen, und wir sprangen zwischen Sofa und Zugriffsposition hin und her. Erst gegen 20Uhr zur Tagesschau-Zeit wurde es ruhiger. Auch bei uns. Wir saßen bloß da, starrten die Gummibärchen an und erlagen schließlich der Versuchung. Eigentumsdelikt im Terroristenmilieu, aber das war auch der einzig bemerkenswerte Vorfall. Ansonsten zog sich der Abend quälend in die Länge, selbst die Fehlmeldungen blieben aus.

Zunächst jedenfalls. Denn nach Mitternacht rissen uns lärmende Geräusche aus dem Treppenhaus aus unserem Dämmerzustand, vertrieben schlagartig alle Müdigkeit. Jede Abwechslung war uns jetzt recht. Wieder nichts, bloß zwei Nachtschwärmer, die laut die Treppen hochstolperten und in einer Wohnung im dritten Stock verschwanden. Wir dösten weiter vor uns hin, bis um vier die Ablösung kam. Vor uns lagen acht Stunden Pause, bevor wir um zwölf wieder an der Reihe waren. Wir übernachteten in einer kleinen Pension, denn nach Hause zu fahren lohnte sich nicht.

Kaum ausgeschlafen standen wir mittags erneut bereit, betraten einzeln das Haus, um kein Aufsehen zu erregen. Die Kollegen aus der Nachbarwohnung hielten es ebenso. Wieder passierte nichts, und wir spürten, dass wir langsam nicht mehr so recht an einen Erfolg glaubten. Trotzdem puschten wir uns ständig innerlich, um uns mental fit für einen möglichen Zugriff zu halten. Auch das musste geübt und trainiert werden.

Plötzlich läutete es. War es etwa so weit? Ich spürte, wie mein Puls sich beschleunigte, in meinem Kopf überschlugen sich die Gedanken. Bloß keine unbedachte Reaktion bei einer Frau, die vermutlich bis an die Zähne bewaffnet war. Wir verhielten uns ruhig, verharrten sprungbereit auf unseren Positionen. Erneut schrillte die Klingel, und über Funk bekamen wir mit, dass der Türdrücker betätigt wurde. Offenbar war bei mehreren Wohnungen gleichzeitig geläutet worden. Aufgeregt lauschten wir den geflüsterten Durchsagen der observierenden Kollegen. »Ein Mann, dunkle Hose, schwarzes Sakko, kurze blonde Haare, etwa 1,80Meter groß, schlank, trägt Arbeitsmappe. Vorsicht! Steht jetzt vor der Tür.« Die Spannung wurde unerträglich und die Nervosität ebenfalls. Würde der Fremde mit einem Schlüssel aufsperren und einfach hereinspazieren?

Erneut schrillte die Klingel und dann, hartnäckiger jetzt, ein weiteres Mal. Einen Schlüssel besaß der offenbar nicht. Trotzdem: Man wusste nie. Blitzschnell überlegte ich: Die Situation war optimal für einen Zugriff von gegenüber, schließlich wandte der Mann dem zweiten Team den Rücken zu, war ganz auf unsere Wohnung konzentriert. Den Entschluss zu fassen und den Befehl dazu über Funk zu geben war eins, dann stürmten Ronald, Otto und Tim auch schon auf den Flur und überwältigten in Windeseile den schockierten Mann. Nur handelte es sich nicht um einen Komplizen der Gesuchten. Pech für uns. Der von uns Verdächtigte war bloß ein lästiger Versicherungsvertreter, der auf der Suche nach neuen Kunden die Häuser reihum abklapperte. Wir entschuldigten uns, redeten geheimnisvoll irgendwas von einem Überwachungseinsatz und schickten ihn schleunigst fort. Jedenfalls war sein Auftauchen das einzige Highlight an einem ansonsten ausgesprochen langweiligen Nachmittag, und so waren wir rechtschaffen froh, als wir uns um 20Uhr verabschieden durften.

Zurück in unserer Pension rief ich meine Frau an, um ihr mitzuteilen, dass sie vermutlich noch ein Weilchen ohne mich auskommen müsse. Damit lag ich allerdings falsch, und zwar gewaltig. Keine zwei Stunden später, kurz vor 22Uhr– wir saßen gerade vor dem Fernseher–, holte mich die Pensionswirtin ans Telefon. Ein Kollege von der Ablösung war dran. Ich verstand ihn kaum, so aufgeregt wie er war. »Wir haben eine Frau erschossen, die beim Aufsperren der Wohnungstür eine Waffe zog.« »Bin gleich da«, sagte ich und war schon draußen.

Vor Ort erfuhr ich Näheres. Die Gruppe in der Nachbarwohnung beobachtete gerade eine Frau und gab die Beschreibung an unsere Ablösung weiter. »Zierliche Person, etwa 30Jahre alt, blonde Haare, Handtasche…« Weiter kamen sie nicht, denn die Unbekannte steckte einen Schlüssel ins Schloss, drehte ihn zweimal und stand im Flur. »Polizei! Keine Bewegung!«, rief ihr der nächststehende Kollege zu. Woraufhin sie eiskalt und völlig unbeeindruckt aus dem Hosenbund eine großkalibrige Waffe zerrte. Zur Schussabgabe indes kam sie nicht mehr. Von zwei Kugeln getroffen sank sie zu Boden und starb kurze Zeit darauf. Der Notarzt konnte nur noch den Tod von »Frau Meier« feststellen. Unserer Ablösung war gar keine andere Wahl geblieben: ihr Leben oder das der RAF-Sympathisantin.

Angesichts der Brutalität, mit der die Gruppe ihre Opfer liquidierte, konnte kein Zweifel bestehen, dass andernfalls »Frau Meier« geschossen hätte. Das zeigte schon die Munition in ihrer Waffe: Dumdumgeschosse, die im Körper verheerende Zerstörungen verursachen. Dabei hätte ihr keiner der Anwohner so etwas zugetraut. Nachbarn beschrieben sie später als unauffällige Mieterin. Die Tarnung war perfekt, wie so oft bei den Mitgliedern der RAF, die ja zum größten Teil brave Bürgerkinder gewesen waren, bevor sie in die Terrorszene abrutschten. In der Wohnung, so die Erkenntnisse des Bundeskriminalamts, hatten sich tatsächlich viele der noch lebenden Topterroristen aufgehalten. Doch jetzt war sie, wie es im Branchenjargon heißt, »verbrannt«, und eine weitere Observierung erübrigte sich damit.

Im Dienstbetrieb des SEK Südbayern kehrte wieder Normalität ein, wenngleich ein solcher Einsatz unseren Ehrgeiz anstachelte, die eigenen Leistungen und die der Gruppe zu steigern. Wir trainierten weiter für Ernstfälle wie diesen, und auf meine Anregung hin wurde seinerzeit ein spezieller Fünfkampf für das Kommando eingeführt– Vorstufe des noch heute obligatorischen Leistungsnachweises. Wer bei diesem Test nicht die Mindestanforderungen erbringt, muss das SEK verlassen.

Außerdem wurde damals die Idee für zahlreiche Wettkämpfe geboren. Nicht aus purem Spaß, sondern aus der Einsicht heraus, dass die Bedrohung durch international operierende, organisierte Kriminalität grenzübergreifend eine veränderte Taktik der Polizeieinsätze erfordert. Und eine Erhöhung der Schlagkraft. So fand beispielsweise regelmäßig ein Vergleichsschießen zwischen den bayerischen SEKs und den Spezialisten des Landeskriminalamts statt, bei denen ich einmal sogar den ersten Platz im Pistolenschießen belegte. Und dann natürlich der absolute Höhepunkt: der Combat Teams Competition (CTC), die inoffizielle Weltmeisterschaft der Polizeispezialeinheiten. Sie wurde damals im Zweijahresturnus von der GSG9 ausgerichtet, und die Teilnehmer mussten sich in erdachten Einsatzszenarien beweisen. Als 1983 die Mannschaft des SEK Südbayern vor zwei amerikanischen Teams siegte, durfte ich als Mannschaftsführer stolz den Commander’s Cup von Ulrich Wegener, dem »Vater« der GSG9 und Helden von Mogadischu, entgegennehmen. In seiner Laudatio sagte er unter anderem: »Unser gemeinsamer Auftrag, der Gedanke der Leistung und die menschliche Zusammenarbeit– ohne diese Kriterien kann keine Spezialeinheit existieren.«

Ich prägte mir diese Worte ein und würde mir wünschen, dass es gerade im sensiblen Bereich der Spezialeinsatzkommandos mehr Führungskräfte gäbe, die nach dieser Maxime handeln. Vor allem was die menschliche Zusammenarbeit angeht.

Ein Montag kurz vor Weihnachten. Alle freuten sich schon auf die Feiertage, denn die letzten Wochen waren sehr turbulent gewesen. Zur Abwechslung mal nicht, was Einsätze betraf. Neben Routinearbeiten und regelmäßigen Übungen war so das Übliche an Besprechungen und Versammlungen zum Jahresende angefallen. Ganz unbeliebt waren bei uns Bilanzen und Statistiken. Vermutlich mögen das die wenigsten, aber für Leute wie uns, die Einsätze und Aktionen als Beruf gewählt haben, war es besonders hart. Jedes Jahr aufs Neue. Und so schauten alle erwartungsvoll auf die Uhr. Bald war Feierabend, dann wollten wir uns gemütlich zusammensetzen. Und auf meinen Geburtstag anstoßen. Nichts Großartiges, nur ein schnelles Bier im Aufenthaltsraum, denn für den Abend stand noch eine Feier mit meiner Familie an.

16Uhr. Ich nahm einen Anruf mit Glückwünschen entgegen, räumte die Sachen auf dem Schreibtisch zusammen und verließ mein Büro. Auf dem Weg zum Aufenthaltsraum hörte ich das Telefon des Bereitschaftsbeamten läuten. Noch ein Gratulant, dachte ich amüsiert. Von wegen, denn schon hörte ich meinen Namen und »Einsatz!« rufen. Für mich diesmal kein normaler Einsatz, denn in Abwesenheit des Kommandoführers fiel mir als einzig noch anwesendem Gruppenführer die Verantwortung zu. Geburtstag hin oder her.

Nichts wie zurück also an meinen Schreibtisch und ans Telefon, wo mir ein Mitarbeiter der Einsatzzentrale des Münchner Polizeipräsidiums in aller Eile mitteilte, worum es sich handelte: Ein Mann osteuropäischer Abstammung hatte den Gerichtsvollzieher, der ihm eine Einweisungsverfügung in eine psychiatrische Klinik zustellen wollte, nicht in die Wohnung gelassen. Eigentlich kein Riesenproblem und schon gar kein Einsatzgrund für das SEK. Nein, der gewissenhafte Staatsdiener wollte nicht unverrichteter Dinge umkehren und spähte durch den Briefkastenschlitz der Wohnungstür. Was er sah, ließ ihm das Blut in den Adern gefrieren. Drinnen stand ein Riesenkerl, der wild ein gewaltiges Beil herumschwang und unverständliche Worte murmelte oder grunzende Geräusche von sich gab.

»Verlegt sofort eine Gruppe zum Tatort und nehmt Verbindung mit dem zuständigen Polizeichef auf. Übrigens, ich hab gehört, du hast heute Geburtstag. Alles Gute für dich und den Einsatz!« Na ja, das war’s dann wohl mal wieder, dachte ich mir. Meine Familie würde ganz schön enttäuscht sein, aber sie war Kummer gewöhnt. Ich wollte anrufen, sobald ich Zeit hatte– vielleicht ließ sich die Sache schnell regeln.

»Leute, es gibt heute kein Bier«, rief ich zum Aufenthaltsraum hinüber. »Einsatz: Ich brauche mindestens drei Mann. Wir rücken sofort ab. Näheres auf der Fahrt.« Norbert, Rainer und Wolfgang stellten sich ohne Zögern gleich zur Verfügung. Sie verschwanden in den Umkleideräumen, um bereits nach wenigen Minuten fix und fertig mit ihren Einsatztaschen bei den Wagen zu erscheinen.

Mit einem VW-Kombi, eigentlich ein Zivilfahrzeug, ging es mit Blaulicht und Martinshorn, mit quietschenden Reifen und überhöhter Geschwindigkeit in den Münchner Norden. 15