Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

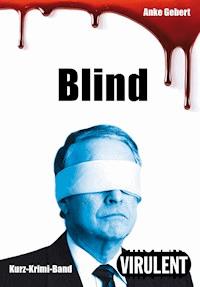

- Herausgeber: Virulent

- Kategorie: Krimi

- Serie: Virulent Kurz-Krimi

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2007

Eine junge Frau wohnt im obersten Stock eines alten Mietshauses. Doris würde gerne woanders wohnen, kann sich aber keine höhere Miete leisten. Denn sie ist Studentin und alleinerziehende Mutter. Ihr passiert, was vielen Frauen passiert. Ein anonymer Anrufer belästigt sie. Sie lebt in ständiger Angst. Wohnt der Mann etwa in ihrer Nachbarschaft? Doris unternimmt lieber nichts, denn Hunde, die bellen, beißen nicht. 24 Stunden, die ein Leben verändern und ein Leben beenden, beginnen…

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 87

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhalt

DIENSTAG, AM ABEND

MITTWOCH

MITTWOCH, AM ABEND

DIENSTAG, AM ABEND

Es ist schon dunkel. Mechanisch schaut Doris auf die Uhr. Auch ohne etwas zu erkennen, weiß sie, wie spät es ist. Die Aerobicstunde dauert immer genau fünfundvierzig Minuten. In fünf Minuten wird sie zu Hause sein. Ihre Nachbarin hat versprochen, gut auf den Kleinen aufzupassen.

Doris zieht die Lederjacke über der Brust zusammen. Ihre Knie sind weich. Sie hat sich total verausgabt. Das erste Mal Sport nach der Entbindung.

Es ist kalt geworden. Seit ihr Sohn geboren ist, friert sie oft.

»Tschüs.«

Eine Frau in Sportsachen hastet an ihr vorbei. Auch sie muß in der Nähe der kleinen Ballettschule wohnen, in der jeden Dienstagabend Aerobic stattfindet. Alle Frauen, die von weiter her kommen, duschen nach der Stunde erst einmal und ziehen sich in Ruhe um. Doris will sich mit so etwas nicht aufhalten. Ihr Sohn ist allein zu Hause.

Die Nachbarin hört zwar alle Viertelstunde hin, aber wer weiß, was alles passieren kann.

Nasse Blätter fallen auf den dunklen Weg nieder. Links und rechts alte Backsteinbauten mit Laubengängen. Eigentlich wollte Doris nie in so einem Haus wohnen. Sie findet Laubengänge unheimlich. Keiner ist frei von dem Impuls, im Vorbeigehen einen Blick in fremde Fenster zu werfen. Und wenn sie sich noch so fest vornimmt, es nicht zu tun: Auch Doris schaut unwillkürlich in fremde Wohnungen.

Die U-Bahn-Unterführung, dann ist sie zu Hause. Doris haßt solche Unterführungen. Tauben haben sich hier eingenistet. Die Wahrscheinlichkeit, nicht mit ihrem ätzenden Kot beschmutzt zu werden, ist gering. Kaum ein Anwohner stellt noch sein Auto hier ab. Nur Fremde parken ahnungslos unter der Brücke und werden von Vorbeigehenden milde belächelt. Wenn sie zurückkehren, müssen sie die schwarzgraue Schmiere mühselig von ihren Scheiben kratzen. Manche legen Gift. Es ähnelt dem Futter, das andere ausstreuen. Es kommt vor, daß eine verendende Taube regungslos am Bordstein sitzt. Was soll Doris antworten, wenn ihr Sohn sie eines Tages fragt, warum der Vogel nicht wie die anderen davonfliegt, wenn Menschen sich ihm nähern?

Doris erinnert sich, wie sie als Fünfjährige einen toten Spatz in die Tasche ihres Kleides steckte, um ihn zu Hause zum Leben zu erwecken. Sie weiß noch, wie sie ihn, als er weder fressen noch fliegen wollte, auf die Heizung legte, damit er warm würde. Als auch dies nichts nützte, öffnete sie das Fenster im fünften Stock und warf den Vogel hoch hinauf in die Luft. Bevor sie sehen konnte, ob der Vogel tatsächlich flog, schloß sie das Fenster schnell wieder.

Eigenartig, sie hat noch nie einen Taubenkadaver hier unter der Brücke liegen sehen. Wohin die sterbenden Vögel sich wohl zurückziehen?

Doris mag die Menschen in ihrem Stadtteil nicht. Sie sind von ganz eigener Art. Wenn sie irgendwo erzählt, daß sie hier wohnt, verdrehen die meisten gleich die Augen. In der ersten Zeit fand sie das arrogant, jetzt versteht sie, was gemeint ist. Viele Leute wohnen schon seit dreißig Jahren hier. Erst wenn einer aus seiner Wohnung buchstäblich herausstirbt, wird Platz für jemand neues. Weil die Mieten hier noch einigermaßen erschwinglich sind, siedelt sich langsam auch anderes Volk in dieser Gegend an. Junge Leute, Akademiker, Künstler. Allerdings verschwinden sie hinter den rostroten Backsteinfassaden. Es gibt kaum Kneipen oder gar Cafés.

Außer ihrer Nachbarin würde Doris keinem im Haus den Schlüssel zu ihrer Wohnung geben wollen. Es ist ein neugieriges Volk, ein dreistes.

Neuerdings erhält sie Anrufe, vor denen sie sich ekelt. Am anderen Ende meldet sich niemand. Nur der Atem des Anrufers ist zu hören. Doris ahnt, wer aus dem Haus es ist. Es kann nur jemand aus dem Haus sein. Manchmal spricht er auf ihren Anrufbeantworter. Doris hat nie jemanden gekannt, der einen solchen Slang spricht. Es ist ganz bestimmt jemand aus dem Haus. Bestimmt. Seither traut sich Doris abends nicht mehr auf den Trockenboden. Auch wenn sie unbedingt Wäsche aufhängen muß und allen Mut zusammennimmt, dreht sie meist spätestens vor der unbeleuchteten Treppe um und wartet bis zum Morgen. Manchmal bügelt sie dann ein paar Sachen für den Jungen trocken, damit er am nächsten Tag etwas anzuziehen hat. Doris hat neuerdings die Vision, daß plötzlich jemand vor ihr steht, wenn sie die Tür zum Trockenboden aufschließt. Früher hatte sie manchmal die Vorstellung, daß sie einen Mann entdeckt, der sich auf dem Boden erhängt hat.

Das Haus ist unheimlich. Neulich hat sie aus dem Fernsehen erfahren, daß nur zwei Aufgänge weiter ein Drogentoter entdeckt und geborgen wurde.

Er hatte vierzehn Tage lang in seiner Wohnung gelegen. In der Sendung haben sie den Hausmeister gezeigt, wie er durchs Fenster in die Wohnung kletterte und, entsetzt von dem Gestank, wieder herausgestürzt kam.

Eigentlich würde Doris gern umziehen. Doch die Miete in diesem Haus entschädigt für vieles. Für das Geld bekommt man heutzutage nicht einmal mehr ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft. Solange sie studiert und nicht weiß, ob und wieviel sie einmal verdienen wird, kann sie es hier aushalten. Der Kleine hat es gut. Er hat einen großen, hellen Raum für sich. Nach hinten hinaus. Mindestens zwölf Quadratmeter.

Nur diese Anrufe. Sie würden Doris nicht solche Angst machen, wenn der Mann nicht immer davon redete, daß er sie oft sehe. Er muß sich in ihrer Nähe aufhalten. Das ist ihr unheimlich. Nie redet er, wenn sie direkt am Apparat ist. Andererseits weiß sie immerhin, daß er existiert. Noch unheimlicher stellt sie es sich vor, völlig ahnungslos von jemandem belauert zu werden. In Amerika wurde kürzlich ein Mann verhaftet, der zehn Jahre lang unbemerkt in Wohnungen eingebrochen war. Er hatte nur Hochzeitsfotos geklaut. Und Unterwäsche. Unbemerkt. Als sie seine Wohnung durchsuchten, fanden die Polizeibeamten Berge von Damenunterwäsche. Und Fotos. Von denen die Ehemänner abgeschnitten waren. Die Polizisten haben versucht, das Diebesgut an die Eigentümer zurückzuführen, doch es ist ihnen nicht gelungen. Niemand hat etwas vermißt.

Doris hastet durch den U-Bahn-Tunnel. Neben ihr klackt etwas auf die Gehwegplatten. Sie verschränkt die Arme über der Jacke. Taubenkot zerfrißt bestimmt sogar Leder.

Plötzlich packt jemand sie von hinten und hält ihr mit einer Hand den Mund zu. Seinen Oberkörper dicht an sie gedrängt, zwingt er sie seitlich der U-Bahn-Unterführung in die Büsche. Doris ist wie gelähmt.

Der Mann spricht gepreßt immer wieder das gleiche. »Du dachtest wohl, ich kriege dich nicht. Euch Flittchen kriege ich alle … Mir das Geld aus der Tasche ziehen, einen auf Tränendrüse machen, und um die Ecke lauert schon der nicht vorhandene Vater … Und das Geld wird gemeinsam …«

Doris' Versuche, sich zu wehren, sind kläglich. Sie möchte zusammensinken. Es ist die Telefonstimme. Sie kennt diesen Mann. Er versucht mit einer Hand, ihr die Jacke herunterzuziehen. Doris macht sich steif. Als er mit der Jacke nicht weiterkommt, stößt der Mann Doris auf die nasse Erde. Seine Stimme wird immer wütender.

»Ihr haltet doch sonst alle brav hin. Ich muß dafür bezahlen. Jetzt hole ich mir, was mir zusteht …« Doris nimmt alle Kraft zusammen. Zweige stechen in ihr Gesicht. Sie versucht zu schreien. Der Mann kniet sich auf ihren Oberkörper und preßt seine Handfläche auf ihren Mund. Doris versucht die Hand wegzureißen. Der Mann zerrt an ihrer Hose. Eine U-Bahn fährt über die Brücke. Es wird hell um die beiden. Für einen Moment verharrt der Mann. Er beugt seinen Kopf über ihr Gesicht. Doris schreit.

Sie schreit. Der Mann springt auf.

Die U-Bahn-Geräusche verhallen. Rücklings kriecht Doris ein Stück nach hinten. Sie rutscht aus ihrer Lederjacke. Der Mann brüllt sie an. Ein Auto parkt unter der Brücke. Doris schreit und springt auf. Die beiden in dem Auto sehen sie weglaufen. Sie verharren im Wagen und beobachten, wie der Mann seine Hose schließt. Die Frau verriegelt hastig ihre Tür von innen. Der Mann geht an dem Auto vorbei. Mit der Faust schlägt er aufs Dach des Wagens.

»Ich kriege sie alle! Die kommt mir nicht noch einmal!«

Erst als sie vor ihrer Haustür steht, merkt Doris, daß ihr niemand gefolgt ist. Sie hat keinen Schlüssel, der ist in der Jacke. Doris klingelt bei ihrer Nachbarin Sturm. Der Summer geht. Doris drückt sich mit aller Wucht gegen die Tür, schließt sie hastig wieder und lehnt sich von innen dagegen. Der Flur ist schwach beleuchtet. Ihre Sachen fühlen sich dreckig an. Naß. Sie klopft und wischt an sich hemm, reibt ihre Hände sauber und streicht ihr Haar glatt. Als sie im fünften Stock ankommt, steht die Nachbarin schon im Laubengang. Sie hält Doris den Zweitschlüssel hin.

»Es war nichts. Dein Sohn schläft wie ein Toter.« Doris nimmt den Schlüssel und lächelt kurz. »Danke. Das war sehr nett.«

Die Nachbarin tritt mehr ins Licht. »Du blutest ja.«

Doris verschmiert Tränen im Gesicht.

»Mir haben sie die Jacke geklaut. Meinen Schlüssel …«

Kraftlos schließt sie die Tür auf und geht hinein. Wie zum Gruß hebt sie noch einmal die Hand. Die Nachbarin steht im Flur und starrt ihr gebannt nach. Leise schließt Doris die Tür hinter sich ab.

»Die schöne Lederjacke …«

Doris steht in ihrer dunklen Wohnung. Am Anrufbeantworter leuchtet eine 2 auf. Doris schiebt einen Vorhang beiseite und geht in das Zimmer ihres Sohnes. Sie beugt sich über das Bett und legt ihre Stirn auf das Gitter. Dann setzt sie sich auf den Teppich und krümmt sich zusammen. Zwischen den Stäben hindurch schaut sie in das Gesicht des schlafenden kleinen Jungen.

Irgendwann geht sie ins Bad. Sie schaltet das Licht an und stützt sich aufs Waschbecken. Lange schaut sie sich ins Gesicht. Sie hat überall blutverklebte Schrammen. Schmerz spürt sie nicht. In Filmen duschen Frauen, denen so etwas passiert ist wie ihr. Sie duschen stundenlang.

Es ist nicht wie im Film. Und duschen wird sie deswegen auch nicht. Ihr ist nichts passiert. Gar nichts. Nur der Schweiß vom Sport, der ist noch an ihrem Körper. Der muß runter. Sie dreht den Schalter des Boilers auf 1. Das Lämpchen leuchtet rot auf. Mühsam zieht sie sich die Sachen vom Leib. Wieder stellt sie sich ans Waschbecken, vor den Spiegel. Sie reißt ein Stück Toilettenpapier von der Rolle und feuchtet es an. Vorsichtig reibt sie sich Blut aus dem Gesicht. Mit einem neuen Stück Papier reibt sie ihre Lippen ab. Sie drückt fest auf.