Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

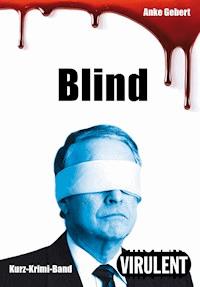

- Herausgeber: Virulent

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Caro, 37 Jahre alt, besucht zu Weihnachten ihre Eltern nach vielen Jahren Funkstille in der ehemaligen DDR. Sie selbst war als Jugendliche in den Westen geflohen. Sie wollte die Welt sehen und nutzte eine einzige Japan-Reise spontan zur Flucht. Für ihre zurückgelassenen Eltern bedeutete dies eine Katastrophe: Einschränkungen und Ausgrenzungen standen an der Tagesordnung. Dies hat der Vater seiner Tochter nie verziehen. Die Wende liegt schon vierzehn Jahre zurück und nichts ist mehr, wie es einmal war: Die Eltern scheinen der erfolgreichen Fotografin fremd. Es sollte doch ein Fest voller Harmonie werden, doch alte Konflikte und Misstrauen werden lebendig. Als ein unerwarteter Besucher auftaucht, kommen die Geheimnisse der Vergangenheit endgültig zur Sprache.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 276

Veröffentlichungsjahr: 2007

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhalt

Teil I

Teil II

Teil III

Impressum

E-Books von Anke Gebert

Krimi

Kurzkrimis

Teil I

»Freiheit ist die Fähigkeit, eine Wahl zu treffen, deren Gefangener man später ist.«

Im Alter von sieben Jahren hatte Caro häufig denselben Traum: Sie saß inmitten großer Apfelsinenberge. Sie aß und aß. Die Apfelsinen wurden nicht weniger – ähnlich wie im Märchen vom Grießbrei.

Wenn Caro aufwachte, war der Geruch der Apfelsinen noch da. Sie sah sich in ihrem Kinderzimmer um. Enttäuscht. Nirgends Apfelsinen. Auch unter dem Bett keine einzige. Auf dem Nachttisch lag ein angebissener Apfel. Sie nahm ihn in die Hand und legte ihn wieder weg. Bis Weihnachten waren es noch zweiundfünfzig Tage. Dann jedoch würde eine Apfelsine auf Caros buntem Teller liegen, die vom Vater würde sie gegen ihr Marzipan eintauschen und die Apfelsine der Mutter gegen Lakritz ...

Achtundvierzig Tage vor Weihnachten saß Caro auf ihrer Schulbank und holte die Brotdose aus ihrem Ranzen. Die Mitschüler und der Lehrer hatten sich schon nach draußen zur Hofpause begeben. Als Caro den Ranzen wieder unter die Bank schob, entdeckte sie auf dem Fußboden eine Apfelsine. Lange starrte sie die Frucht an, hob sie dann eilig auf und steckte sie in ihre Schultasche.

»Das werde ich melden!«, hörte sie plötzlich den dicken Tutti sagen. Tutti saß in der letzten Reihe und wollte immer ihr Freund sein. Caro fiel nichts ein, was sie ihm hätte entgegnen können. Langsam ging sie hinaus auf den Schulhof und verbrachte die Pause allein am Zaun. Die Spiele der anderen interessierten sie an diesem Tag nicht. Wenn Tutti etwas sagte und es herauskäme, dass Caro ... Aber auf sie würde sicherlich niemand kommen. Und wenn doch? Die Vorstellung, die Apfelsine essen zu können, war berauschend und lähmend.

Als die nächste Stunde begann, stand Cornelia, die Mitschülerin, die bei jeder Kleinigkeit heulte, vorn. Der Lehrer legte seine Hand auf deren Kopf.

»Kinder, Cornelia hatte heute eine Apfelsine im Ranzen, und das, obwohl wir doch gemeinsam besprochen hatten, dass ihr keine Sachen aus der BRD mit in die Schule bringen dürft. Nun ist genau das eingetreten, was wir durch diese Maßnahme verhindern wollten: Connis Apfelsine ist spurlos verschwunden. Wer sie gestohlen hat, sollte sich jetzt freiwillig melden.«

Das Gefühl in Caros Magen war, als würde sie mit der Achterbahn fahren. Sie wollte sich melden, doch ihre Arme lagen wie gelähmt auf dem Schoß. Die Hände wurden feucht und verkrampften sich ineinander. Unauffällig sah sie sich zu Tutti um. Der grinste sie an, verriet sie jedoch nicht. Du wirst trotzdem nicht mein Freund, dachte Caro.

Herr Schulz ging durch die Bankreihen und betrachtete die ihm verdächtigen Kandidaten.

»Ja, dann muss ich eben Ranzenkontrollen vornehmen.« In diesem Moment glaubte Caro, dass man tatsächlich vor Angst sterben könne. Sie hob den Arm nicht. Ihr Schulranzen war als letzter an der Reihe. Als der Lehrer ihn öffnete, setzte sie sich auf ihre Hände, weil diese so stark zitterten. Alles lief wie in einem Stummfilm ab: Herr Schulz, der die Apfelsine hochhob, seine Rede, die entsetzten Augen der Mitschüler, Conni, die sich erleichtert die Tränen im Gesicht verschmierte, Tutti, der ihr in den Rücken grinste. Erst, als der Lehrer Caro aus der Bank zerrte, begann sie zu weinen.

Am Abend saß Herr Schulz im Wohnzimmer ihrer Eltern. Caro lag nebenan im Bett, träumte ihren orangefarbenen Traum. Und bis Weihnachten waren es noch siebenundvierzig Tage ...

In den dreißig Jahren, die seitdem vergangen waren, hatte Caro gelernt, dass der Tag, auf den sie sich so sehr freute, nicht Weihnachten hieß, sondern Heilig Abend. Caro hatte inzwischen ebenfalls gelernt, dass man Apfelsinen Orangen nannte. Nachdem sie 1987 in den Westen »abgehauen« war, hatte sie wochenlang so viele Orangen gegessen, dass ihr Gaumen von der Säure entzündet und die Mundwinkel eingerissen waren.

Caro beugte sich nach vorn über das Lenkrad und betrachtete ungläubig die ersten Schneeflocken, die in diesem Jahr fielen. Sie blieben für einen Moment auf der Windschutzscheibe ihres Autos haften, bevor sie zerschmolzen.

Im Magen spürte Caro Nervosität, beinahe so wie damals, als sie sich schuldig gemacht hatte. Sie war auf dem Weg zu ihren Eltern. In zwei Stunden würde sie zu Hause sein.

Schnee. Ihr Zauberspruch funktionierte also noch. Caro hatte Schnee »bestellt«. Wie früher als Kind, hatte sie sich am gestrigen Abend an das Fenster des Schlafzimmers ihrer Berliner Wohnung gestellt, die Augen geschlossen und sich auf ihren Wunsch konzentriert.

Caro lehnte sich lächelnd zurück. Vielleicht hatte sie tatsächlich übernatürliche Fähigkeiten und sollte lieber damit ihren Lebensunterhalt verdienen? Bis kurz vor ihrer heutigen Abreise hatte sie viel gearbeitet. Einzelne Leute fotografiert, Paare, Familien, Kinder, Hunde. Die Menschen liebten es, ihre auf Hochglanzpapier festgehaltenen Antlitze zu Weihnachten zu verschenken. Nach den Feiertagen würde Caro vermutlich vergeblich auf Kunden warten. Gleichgültig. In zwei Tagen war Heilig Abend. Bescherung. Weihnachten. Sie war aufgeregt, seit sie die Einladung der Mutter erhalten hatte.

»Kind, dein Vater und ich würden es schön finden, wenn du uns in diesem Jahr über die Feiertage besuchen würdest. Wir werden es uns dann gemütlich machen ...« So oder so ähnlich hatte die Mutter es am Telefon gesagt.

Caro freute sich darauf, die Weihnachtstage bei ihren Eltern zu verbringen, darauf, sich zu regelmäßigen Mahlzeiten von der Mutter bewirten zu lassen, auszuschlafen, lange Spaziergänge am Baggersee zu machen, gemeinsam mit dem Vater im Wald den Weihnachtsbaum zu schlagen und währenddessen endlich zu klären, was seit langem geklärt werden musste. Sie freute sich darauf, mit der Mutter in der Küche heimlich eine Zigarette zu rauchen und sich Tratsch über Dorfnachbarn, an die sich Caro kaum noch erinnern konnte, anzuhören, den Baum zu schmücken und wie früher mit Vater »zwischen Frühstück und Gänsebraten« Unterhaltungssendungen im Fernsehen anzusehen. Wann hatten ihre Eltern und sie dies alles zuletzt gemeinsam getan? Caro verachtete Rituale dieser Art, und sie liebte sie.

Caro verlangsamte die Geschwindigkeit. Der Schnee fiel dichter, sein Weiß verzögerte den Einbruch der Dunkelheit. Sie betätigte den Sendersuchlauf ihres Radios. Bro’Sis, Shakira, Eminem, ein Knabenchor singt: »Morgen, Kinder, wird’s was geben«, Robbie Williams und Nicole Kidman: »Something Stupid«. Wenn es wenigstens das Original von Frank Sinatra und seiner Tochter Nancy wäre, dachte Caro und schaltete das Radio aus. Noch eintausend Meter bis zur nächsten Raststätte. Sie sollte dort noch Halt machen, um nicht früher als vereinbart bei ihren Eltern einzutreffen.

Sie tankte Benzin nach, bevor sie auf den Eingang der Raststätte zuging, an dem ein lebensgroßer und mit dem Hintern wackelnder Plastikweihnachtsmann »Hallo« sagte. Schneeflocken verfingen sich in Caros Wimpern, sie streckte die Zunge heraus, um den Winter zu schmecken.

Erst jetzt fiel ihr durch den im Hintergrund stehenden Plattenbau auf, dass sie an einer Raststätte Halt gemacht hatte, die sich früher im DDR-Grenzgebiet befand. Außer diesem noch nicht renovierten Neubaublock und der weiten, leeren und zum großen Teil betonierten Fläche erinnerte nichts mehr daran, dass man hier noch vor vierzehn Jahren nicht weiter – weg aus der Heimat oder zurück in die Heimat – kam. Caro machte kehrt, um ihre Fototasche aus dem Auto zu holen. Doch dann überlegte sie es sich anders, denn das, was sie eher vor Dieben schützen musste, lag im Kofferraum: das Geschenk für ihren Vater. Caro hatte sich dafür verschuldet, es am bevorstehenden Heilig Abend überreichen zu können. Ihr Vater würde sprachlos vor Freude sein, das wusste sie, und danach würde endlich alles wieder gut und so wie früher sein – zwischen ihm und ihr.

In der Raststätte saßen ein paar Familien mit kleinen Kindern. Caro kaufte ein Fläschchen Wodka, das sie noch an der Kasse in ihrer Tasche verstaute, einen Becher Kaffee und Zigaretten. Sie fand einen Platz am Fenster, von dem aus sie ihr Auto beobachten konnte. An der Wand war ein Fernsehapparat angebracht, der ohne Ton lief. Bilder des Jahres: Hochwasserkatastrophe, Kanzlerduell, Geiseldrama von Moskau – im Zeitraffer.

Caro wendete sich ab, steckte sich eine Zigarette an und holte das Fläschchen Wodka hervor, aus dem sie einen Schluck in den Kaffee goss. Normalerweise rauchte sie nicht. Wenn doch, dann schmeckten Zigaretten ihr nur in Verbindung mit Alkohol, und sie musste heute etwas trinken, denn heute war ein aufregender Tag.

Caro sah zu ihrem Auto, in dem die Fototasche lag. Sie hatte lange überlegt, ob sie sie überhaupt mitnehmen sollte, denn eigentlich hasste sie es, Familienmitglieder vor Tannenbäumen zu fotografieren, doch sie wusste auch, wie sehr sie ihre Mutter damit erfreuen konnte.

Zu jedem größeren Anlass legte die Mutter ein neues Fotoalbum an. Zu DDR-Zeiten inszenierte sie bereits Wochen vor dem Fest weihnachtliches Ambiente. Die Mitglieder der Familie Wendland mussten sich dafür festlich kleiden. Selbstauslöser gab es damals noch nicht, also wurde reihum fotografiert: Mutter – Vater – Anja; Mutter – Vater – Caro; Vater – Anja – Caro; Mutter – Caro – Anja. Von den beiden Töchtern, Anja – Caro, wurden immer ein paar Extrafotos gemacht. Diese Aufnahmen eigneten sich hervorragend als Weihnachtspräsente, mit denen man die Westverwandten erfreuen konnte. Diese dankten es mit Westpaketen. (Die Wunschlisten dafür schickten die Wendlands spätestens Anfang November raus.) Die Mutter achtete bei ihren Inszenierungen darauf, dass nicht zu viele der jeweiligen neuesten materiellen Errungenschaften auf den Fotos zu sehen waren, wie zum Beispiel das Porzellan aus der Königlichen Porzellan Manufaktur, das sie Anfang der siebziger Jahre geerbt hatte und das nur sonntags und an Feiertagen benutzt wurde. Eine Familie, die sich mit den DDR-Gegebenheiten arrangiert hatte und sich nicht beklagte, sollte auf den Fotos zu sehen sein, eine Familie, die trotz aller Marktlücken zwei hübsche Töchter gut zu ernähren und zu kleiden verstand. Das erste Auto der Wendlands war ein Trabant gewesen, der 1974 bereits zehn Jahre alt war und von ihnen weitere neun Jahre gefahren und gepflegt wurde. In die jeweiligen Weihnachtsbäume wurde Jahr für Jahr dieselbe Baumspitze gesteckt. Manche Weihnachtskugeln waren noch aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg. Dass ihr Silber inzwischen matt wie ein blinder Spiegel war, machte die Mutter wett mit Geschichten, die sie zu jedem Stück altem Baumschmuck zu erzählen wusste; es schien beinahe, als brächte sie dadurch den abgenutzten Kram wieder zum Leuchten. Altes Lametta wurde aufgebügelt und Jahr für Jahr wieder verwendet. Eine Familie, die Materielles zu schätzen wusste, war in Briefen und auf beigelegten Fotos zu erkennen, und die Pakete kamen regelmäßig: Kaffee, Schokolade, Kakao, Apfelshampoo, Jeans, Pullover, Lackschuhe für die Mädchen, Brausepulver von Frigeo, Feinstrumpfhosen für die Mutter, Pril, eine Quarzuhr für den Vater, Filzstifte, Südfrüchte – wie zum Beispiel Apfelsinen ...

Wenn in der DDR mal wieder Marktlücken entstanden waren, dann genügte ein Wunschbrief, und die Verwandten in Cuxhaven oder Münster reagierten sofort, um den Engpass der in der »Ostzone« Zurückgebliebenen zu beheben: Tintenpatronen von Pelikan und Zeichenblöcke für die Kinder, Uhu, Ariel, Tempotaschentücher, Dübel für den Vater. Unvergleichlich der Duft, der beim Öffnen aus den Paketen strömte.

Die Wendlands beschwerten sich nie über die Lebensumstände in der DDR, denn sie hatten durch die gehobene Anstellung des Vaters – er war Museumsdirektor – und die Unterstützung aus dem Westen ein gutes Leben, so gut, dass die Mutter nicht arbeiten gehen musste, um dazuzuverdienen. Wenn Westbesuch kam, wurde reichlich aufgetischt. Marianne Wendland war eine gute Gastgeberin.

Es gab Nachbarinnen, die räumten alles, was nach Wohlstand aussehen könnte, weg, wenn sich Verwandtschaft aus der BRD angekündigt hatte. Eine bedauernswerte Ausstattung könnte noch mehr materielle Zuwendung aus dem Westen nach sich ziehen, erhofften sich manche. Doch stattdessen konnte der Fall eintreten, dass die Verwandten keine weiteren Reisen in die DDR auf sich nahmen, weil diese sehr aufwändig und mit viel Lebenszeit in kalten und unbequemen Zügen, in denen schikanöse Kontrollen an der Grenze durchgeführt wurden, verbunden waren. Nach solchen Torturen sollte man die Westler verwöhnen, das wusste Marianne Wendland, und so hatte sie es damals immer gehalten. Sie legte ihren Gästen selbstverständlich ihr bestes Stück Seife (Lux) hin, welches bis zu diesem Zeitpunkt zwischen den Handtüchern im Wäscheschrank Duft verbreitet hatte. Und für die Bowle spendierte sie gern die letzte Dose Ananas aus dem Vorratskeller. Die Verwandten dankten es, indem sie mit den Wendlands in den Intershop fuhren, um die westlichen Vorräte wieder reichlich aufzufüllen. Oder sie ließen genügend Geld zurück, Westgeld, das die Wendlands dann selbst im Intershop ausgeben oder eins zu sechs in DDR-Mark umtauschen konnten. »Für die Gäste nur das Beste«, war Marianne Wendlands Devise. Nur vom KP-Porzellan wurde gemeinsam mit der Westverwandtschaft nicht gegessen. Marianne wollte ihre Besucher nicht dadurch verunsichern, dass diese sich fragten, weshalb sie selbst es sich nicht leisten konnten, von KPM zu speisen, wenn dies sogar die benachteiligte Verwandtschaft in der »Ostzone« konnte. Im ungünstigsten Fall kamen die Westler noch auf die Idee, dass der Grund dafür der sei, dass sie zu viele Pakete in den Osten schickten. Marianne zog es also vor, das Porzellan für ein paar Tage in einer Truhe im Keller zu verstauen. Sie war der Überzeugung, dass jeder seines Glückes Schmied sei, wenn jemand also nicht genügend besäße, sollte er nicht anderen die Schuld dafür geben. Sie hatte damals längst herausgefunden, dass manche Verwandte eine Show spielten, wenn sie einmal im Jahr aus dem Westen zu Besuch kamen, dass sie in ihrer Heimat gar nicht die erfolgreichen Typen waren, die sie innerhalb der vierzehn Tage, die sie in der DDR weilten, vorgaben zu sein. Die Palette Joghurt und die Stiege Champignons, die sie als Geschenk mitbrachten, oder das lederbezogene Lenkrad im Opel, den sie fuhren, waren vielleicht in der DDR etwas Besonderes, doch drüben in der BRD nichts Vorzeigbares. Nach dem Fall der Mauer konnte Marianne mit eigenen Augen begutachten: Die Verwandtschaft im Westen war mittelmäßig. Marianne und ihr Mann, und davon war sie überzeugt, hätten es zu mehr gebracht, wenn sie immer dort gelebt hätten.

Seit der Öffnung der Grenze blieben die Westpakete aus. Besucht wurde sich nur noch zu runden Geburtstagen und dann höchstens für ein bis zwei Tage. Auch Familienfotos erfreuten im Westen niemanden mehr, denn die Familienmitglieder, die beinahe drei Jahrzehnte auseinandergerissen waren, hatten sich inzwischen genauer kennen lernen können. Die Trennung, das Nicht-zueinander-kommen-dürfen, hatte sie über viele Jahre Zusammenhalten lassen. Mit der Möglichkeit, sich regelmäßig gegenseitig besuchen zu können, war das Interesse aneinander bald verloren gegangen.

Seit dem Mauerfall 1989 waren dreizehn Jahre vergangen. Caro hatte vor ein paar Tagen in alten Alben geblättert und sich daran erinnert, wie sehr ihre Mutter es immer geliebt hatte, die jährlichen Familienfotos zu arrangieren. Wenn sie ihr also damit eine Freude machen könnte, würde Caro zu Weihnachten fotografieren. Mit Leica und Selbstauslöser: Mutter – Vater – Caro.

Weihnachten. In diesem Jahr würde endlich alles anders werden. Ihre Eltern hatten Caro, nur Caro eingeladen. Und nicht, wie in den meisten Jahren zuvor, ihre Schwester Anja – mit Familie. »Kind, dein Vater und ich würden uns freuen, wenn du in diesem Jahr Weihnachten mit uns verbringen würdest. Nur du und wir ...« So hatte die Einladung geheißen. Und Caro hatte dies als Zeichen dafür empfunden, dass ihre Eltern, im Gegensatz zu den in den letzten Jahren eher sporadisch stattfindenden Zusammentreffen, endlich bereit wären, mit Caro ins Gespräch zu kommen. Sie hoffte, dass der Vater ihr nun endlich vergeben hatte.

Caro kippte noch etwas Wodka in die Tasse. Wodka hatte den Vorteil, dass er den Atem nicht nach Alkohol riechen ließ. In einer Stunde würde sie zu Hause sein.

Durch den Neuschnee wirkte die Landstraße unbefahren. Caro betrachtete im Rückspiegel die Spur, die sie auf dem Weg nach Hause hinterließ. Zur linken Seite erstreckte sich der Baggersee, dessen Oberfläche gefroren war. Caro wunderte sich, dass sie in Berlin bisher nicht wahrgenommen hatte, wie kalt es in diesem Winter bereits in Deutschland geworden war. Sie hätte Lust gehabt anzuhalten und auszusteigen, um die Festigkeit des Eises zu überprüfen. Doch sie ließ es, denn sie mochte nicht später als vereinbart zu Hause eintreffen. Vielleicht lagen dort noch ihre alten Schlittschuhe auf dem Dachboden?

Als sie in die siebte Klasse ging, war Caro die beste Eisläuferin gewesen. Weil sie und ihre Mitschülerinnen kein Radio zur Verfügung hatten und Westsender zu hören ohnehin verboten war, saßen ein paar Mädchen am Schilfrand des Sees und sangen Hits von ABBA. Andere tanzten dazu auf dem Eis. Am Applaus wurde bemessen, welche von ihnen die beste Eisläuferin war. Caro erinnerte sich an das ungewohnte Gefühl, wenn man Stunden später die Schlittschuhe auszog und mit den scheinbar weich gewordenen Füßen wieder festen Boden unter sich spürte, wie klein und unsicher man sich vorkam.

Manchmal war sie gemeinsam mit ihrem Vater über den vereisten Baggersee gelaufen. Caro hatte damals nie Angst verspürt, obwohl unter der dicken Eisschicht immer wieder lautes Krachen zu hören war, sodass man hätte befürchten können, jeden Moment einzubrechen. Einmal tat sich mitten auf dem See mit einem Knall vor ihnen der Abgrund auf. Caro ließ sich den Schreck nicht anmerken. Ihr Vater ebenfalls nicht. Sie setzten über den ein Meter breiten Riss über, um wie gewohnt das andere Ufer zu erreichen und danach den Weg zurück nach Hause anzutreten. Es waren unwiederbringliche Momente, in denen Caro ihren Vater für sich allein hatte. Ihre Schwester Anja war damals fürs Schlittschuhlaufen noch zu jung gewesen.

In ihrem Heimatdorf sah es aus, als wären die Einwohner miteinander in einen vorweihnachtlichen Wettbewerb getreten. Rentiere aus Lichterketten standen an den Eingängen, Fichten und Kiefern waren mit Glühlampen gespickt, leuchtende Weihnachtssterne hingen in den Fenstern, erzgebirgische Lichterbögen standen auf den Fensterbänken und Plastikschneemänner, die aus dem Innern heraus leuchteten, an den Haustüren. Es war ein kleines Dorf mit zehn kleinen Einfamilienhäusern, die zur linken und rechten Seite der Straße in den siebziger Jahren in gleicher Architektur gebaut worden waren. Die nächste Kleinstadt lag acht Kilometer entfernt. Caro fuhr langsam und betrachtete die Häuser, in deren Gärten sie früher mit Schulfreunden gespielt hatte. Am Ende der menschenleeren Straße hielt sie den Wagen an. Im Spiegel kontrollierte sie ihr Gesicht, schminkte es nach und richtete das Haar. Sie wollte gut aussehen, wenn sie ihren Eltern gegenübertreten würde. (»Geht es dir gut?« »Ja, es geht mir gut. Sehr gut.«)

Plötzlich knallte etwas gegen ihren Wagen. Ein Schneeball klebte einen Moment lang am Seitenfenster ihres Autos, bevor er nach unten rutschte. Caro bemerkte einen grinsenden Jungen, der am Giebel eines Hauses, vermutlich das seiner Großeltern, stand und sie abwartend beobachtete. Zu seinen Füßen lag eine große Kugel, die er für einen Schneemann geformt hatte.

Noch fünfhundert Meter durch den angrenzenden Wald, dann würde Caro zu Hause sein. Wie oft war sie als Kind diese Strecke gelaufen, vom Schulbus nach Hause.

Die lange Auffahrt lag im Dunkeln. Fremde erahnten nicht, dass in diesem dichten Wald noch ein Haus stand. Ein hundert Jahre alter Bau, der architektonisch schönste der ganzen Umgebung.

Im Vorgarten stand ein Lichterkettenrentier. Die Fichte, die der Vater vor fast dreißig Jahren vor die frisch gemauerte Terrasse gepflanzt hatte, war damals so klein gewesen, dass man sie mehrere Jahre lang zu Weihnachten bis in die Spitze mit Lichtern schmücken konnte. Inzwischen war der Baum so hoch, dass er das Haus überragte und nur noch um seinen Bauch herum leuchtete. Im Fenster stand wie immer der erzgebirgische Lichterbogen.

Caro überlegte, ob sie ihre Ankunft durch Hupen bemerkbar machen sollte, doch sie entschloss sich, einfach auszusteigen. Der Hund schlug an, als wäre sie eine Fremde. Caro nahm die Weihnachtssternpflanze, die sie für ihre Mutter zur Begrüßung mitgebracht hatte, aus dem Kofferraum. Mit der Hand strich sie die Decke über dem Geschenk für den Vater glatt. Das Bellen des Deutsch Drahthaar wurde immer aggressiver. Caro ging an den Zwinger und versuchte, das Tier zu beruhigen.

»Psst! Aus! Du kennst mich doch. Ich bin’s, Caro ...«

Der Hund sprang gegen den Maschendraht seiner Behausung und versuchte, sein Gebiss hindurchzuzwängen, um nach Caro zu fassen. Weshalb sollte er sie auch wieder erkennen? Caro war in den letzten Jahren nur selten hierher gekommen. Eilig ging sie auf den Eingang des Hauses zu. Das Außenlicht leuchtete automatisch auf. Caro prallte beinahe gegen ihre Mutter. Marianne Wendland hielt fröstelnd ihre Strickjacke über der Brust zusammen.

»Ja, sag mal Kind! Was schleichst du hier so herum? Ist ja kein Wunder, dass der Hund wie verrückt bellt ...«

»Ich dachte, er würde mich noch erkennen. Ich ...!«

Die Mutter machte einen Schritt auf den Hundezwinger zu.

»Nun gib endlich Ruhe, du dummer Hund. Du wirst doch wohl die Caro noch kennen!«

Der Deutsch Drahthaar unterließ es zu bellen und lief in seinem Zwinger aufgeregt von einer Seite zur anderen. Caro hielt der Mutter den Topf mit dem Weihnachtsstern hin. Die Mutter quetschte die Pflanze an ihren Oberkörper.

»Nun komm doch erst mal rein. Wir holen uns ja sonst den Tod hier draußen. Im Wetterbericht hatten die gar keinen Schnee angesagt. Bei euch in Berlin etwa? Wenn das so weitergeht, dann muss dein Vater über die Feiertage ständig Schnee schippen, damit wir hier nicht einschneien ...«

Caro betrat nach ihrer Mutter die große Diele des alten Hauses. Sie zog ihre Schuhe aus. Die Mutter hatte schon Hausschuhe bereitgestellt. Als sie sich wieder aufrichtete, standen die beiden Frauen sich sehr nah gegenüber. Die Mutter breitete die Arme aus.

»Nun komm erst mal her. Herzlich willkommen zu Hause! Wir werden jetzt erst mal ein Glas Schampus trinken. Du wirst dich vorher frisch machen und ich mache schon mal ein Fläschchen auf.«

Caro hängte ihre Jacke über einen Haken. Im Badezimmer wusch sie sich die Hände und trocknete sie mit dem Gästetuch, auf dem »Herzlich willkommen« stand, ab. Sie erschrak, als sie ihr Gesicht im Spiegel betrachtete. Das Licht der bläulich leuchtenden Neonlampe ließ sie noch mitgenommener aussehen, als sie sich fühlte. Sie kniff sich in die Wangen.

Im Wohnzimmer brannten Adventslichter. Die Mutter streckte ihr ein volles Sektglas entgegen.

»Prost, Caroline!«

Caro trank einen Schluck und stutzte wegen des Geschmacks. Asti Spumante, lieblich, klebrig – und wirkte sofort.

»Weißt du was?«, sagte die Mutter, »wir gehen mit unseren Gläsern in die Küche und rauchen erst mal eine. Du rauchst doch noch?«

»Eigentlich nicht. Schon seit zehn Jahren nicht mehr, das weißt du doch ...«

»Na, dann kannst du mir wenigstens Gesellschaft leisten. In der Küche ist es sowieso am gemütlichsten. Ich liebe meine neue Küche. Habe ich dir schon vorgeführt, wie einfach sich die neuen Schubladen auf- und zuschieben lassen? Ich kann mich jeden Tag daran erfreuen. Hast du denn auch eine schöne Küche in deiner Wohnung?«

Caro nickte. Sie sah auf die Zigarettenschachtel der Mutter, eine Sorte mit Menthol. Die ersten Züge rauchte die Mutter hektisch, dann so langsam, als würde sie den Qualm hinunterschlucken. Fasziniert beobachtete Caro, dass tatsächlich kein Rauch aus Mund oder Nase trat, bevor die Mutter den nächsten Zug nahm.

»Na gut, eine kann ich ja mitrauchen«, sagte Caro.

»Ja, nimm ruhig, mein Kind.«

Caro trank, rauchte, trank.

»Ist Vater nicht zu Hause?«

Die Mutter winkte ab.

»Du kennst ihn doch. Bei dem Schnee müsse er noch mal raus, nach dem Rechten auf dem Schlachtfeld sehen. Er ist ja nun mal verantwortlich dafür. Aber ich frage mich ehrlich, was Schnee diesem Stückchen Acker ausmachen könnte.«

Caro verspürte einen Stich im Magen. Die Mutter zündete sich eine weitere Zigarette an.

»Aber nun erzähl doch erst mal! Wie geht es dir?«

»Mir geht es gut. Sehr gut.«

»Das ist schön. Und deine Fotografiererei? Kannst du denn davon leben?«

»Ja, ja. Läuft bestens.«

»Gut, dann sind wir beruhigt. Hättest in letzter Zeit ruhig mal wieder ein paar Bilder schicken können, so wie früher, diese großen Fotos, die du immer für Zeitschriften machst.«

Caro überlegte, wie lange es her war, dass sie das letzte Mal einen Auftrag für Titelfotos hatte. Unendlich lange, schien es ihr.

»Ich dachte, es könnte euch vielleicht zu viel werden, wenn ich euch ständig etwas von diesem Zeug schicke.«

»Nein, nein, wir freuen uns doch darüber. Dann habe ich auch immer etwas zu zeigen, wenn ich mal Kaffeebesuch bekomme.«

Die Stiche im Magen wurden stärker. Caro kippte Schaumwein darauf.

»Und euch? Wie geht es euch?«

»Ach, wir wollen nicht jammern. Es muss ja weitergehen. Und jetzt kommt erst mal Weihnachten. Da wollen wir es uns gut gehen lassen. Dein Vater ist übrigens schon ganz aus dem Häuschen. So habe ich ihn noch nie erlebt. Der freut sich. Der hat sogar seinen Museumskeller aufgeräumt. Das hat er doch noch nie getan. Nicht mal, wenn seine Kerls aus dem Verein zu Besuch kamen. Du kennst ja die Bude, wie das da drin normalerweise aussieht. Wenn ich da nicht ab und zu mal sauber gemacht hätte ... Und plötzlich beginnt dein Vater, selbst aufzuräumen. Keine Ahnung, was mit dem los ist. Freut sich wohl einfach. Auf Weihnachten.«

Die Stiche in Caros Magen ließen augenblicklich nach. Sie freute sich auch.

Die Mutter hielt ihr die Schachtel Zigaretten hin.

»Er wollte bis Weihnachten sogar auch noch abnehmen.«

»Abnehmen? Ist er denn dicker geworden?«

»Nein, aber plötzlich meint er, er möchte das Gewicht wieder haben, das er hatte, als er ein junger Mann war, das er hatte, als er mich geheiratet hat.«

»Verstehe ich nicht. Für mich war er immer gleich, groß, fast hager.«

»Nein, nein. Auch dein Vater hat im Laufe der Jahre zugenommen. Was denkst du, wie schlank der mal war. Und ich erst. Ab dreißig, sagt man, nimmt man jedes Jahr ein Pfund zu. Ich meine, das merkst du doch auch an dir selbst. Hast auch in den letzten Jahren zugelegt. Im Gesicht und ansonsten auch. Das ist nun mal so. Und ich sehe so was sofort.«

Caro trank.

»Und hat er abgenommen?«

»Ach, kaum. Er hat ja erst vor vier Wochen damit angefangen.«

Vor vier Wochen hatte Caro die Einladung erhalten, mit ihren Eltern Weihnachten zu verbringen. Was war mit dem Vater los? Hatte er endlich eingesehen, dass es niemandem nützte, wenn er nicht endlich vergab? Wurde er mit seinen siebzig Jahren endlich milder? Caro schenkte sich nach. Sie spürte Erleichterung, gleichzeitig fühlte sie sich erschöpft. Sie wünschte, dass sie nicht mit ihrem Vater über all die Sachen reden müsste, die zwischen ihm und ihr noch zu klären waren. Sie würde sich gern hinlegen und schlafen, endlich einfach vergessen, was sie ihren Eltern damals angetan hatte.

Ihrem Vater könnte es ähnlich wie ihr gehen, wenn er so viel Vorfreude ausstrahlte, seit er wusste, dass seine älteste Tochter kam, und nun, zum Zeitpunkt ihrer Ankunft, doch lieber in den Wald, zu »seinem« historischen Schlachtfeld, »geflohen« war. Wahrscheinlich stimmte es, dass es immer etwa ein Jahrzehnt dauerte, bis man Menschen, die einem etwas angetan hatten, vergeben und neu begegnen konnte. (»Die Zeit heilt alle Wunden.«)

Die Mutter sprach über Caros Schwester Anja, deren Sohn und deren Mann. Caro sah ihr auf den Mund. Sie konnte sich nicht daran erinnern, dass es jemals anders gewesen war: »Wie geht es dir?« »Gut. Sehr gut.« »Und wie geht es euch?« »Geht so.« Danach wechselte die Mutter immer das Thema: »Anja hat dies gemacht, Anja hat das gemacht ...«

Den Glauben, dass die Mutter gegenüber anderen genauso begeistert über sie, die »Ältere«, redete, hatte Caro längst verloren.

Caro hoffte auf einen Moment, in dem sie die Schwärmerei der Mutter unterbrechen könnte, doch sie bekam keine Chance.

Die Anja, die sei so geschickt. Die könne alles. Kochen und backen. Die sei so pfiffig, dass sie in jeder Lebenslage zurechtkäme. Anja wohne ja jetzt mit ihrem Mann in einer schönen Gegend bei Hannover. Dort hätten sie sich ein Haus gekauft. Kein Reihenhaus, Reihenhaussiedlungen gebe es dort auch, doch in so was würde Anja nicht wohnen wollen. Nein, sie lebe mit ihrer Familie in einem ehemaligen Gutshaus, »Schloss« könne man dazu sagen. Und dafür würden sie monatlich nicht viel mehr Kredit abzahlen, als sie in Hannover für ihre damalige Wohnung Miete zahlen mussten. Es wäre ja auch kein Zustand gewesen, mit einem Kind, das starkes Asthma hätte, in einer stinkenden Stadt zu wohnen. Nachdem sie ihr großes Haus sehr schön eingerichtet hätte, habe sich die Anja überlegt, was sie dort auf dem Lande beruflich machen könnte. Sie müsse zwar nicht arbeiten, aber sie wolle natürlich, denn sie hätte die Arbeit noch nie gescheut. Anja sei Tagesmutter geworden. Nachmittags kämen nun Kinder aus dem Ort zu ihr von Müttern, die heilfroh wären, ihre Gören mal los zu sein, oder die einem Job nachgehen müssten. Die Anja bekäme dafür pro Kind ein paar Hundert Mark. (»Ich rechne immer noch in Mark.«) Da käme im Monat eine Menge zusammen.

»Caro, vielleicht wäre das auch was für dich?«

»Ich bin Fotografin«, antwortete Caro und trank einen Schluck.

»Die Anja hat doch auch mal was anderes gemacht. Aber so leicht wie als Tagesmutter hätte sie ihr Geld noch nie verdient, sagt sie.«

»Aber sie hat doch Kosmetikerin gelernt, will sie denn gar nicht mehr als Kosmetikerin arbeiten?«

»Du weißt doch am besten, wie das ist. Du warst immerhin mal Lehrerin und arbeitest ja auch nicht mehr in deinem Beruf.«

»Ich habe es lange genug getan.«

»Die Anja sagt, in Hannover gäbe es Kosmetikerinnen wie Sand am Meer. Außerdem könne sie in solch einem Salon nicht einfach um sechzehn Uhr nach Hause gehen. Und – mal ganz unter uns: Das ist doch nichts, anderen im Gesicht herumzumatschen. Aber so, als Tagesmutter, kann sie immer für ihre Familie da sein. Und das ist doch das Wichtigste. Dass man eine Familie hat, für die man immer da ist. Und außerdem möchte Anjas Mann auch, dass seine Frau zu Hause ist.«

Caro unterdrückte den Impuls einzuwenden, dass Anja nur auf ausdrücklichen Wunsch der Eltern die Lehre als Kosmetikerin angefangen hatte, und zu fragen, ob es besser wäre, fremden Kindern den Hintern abzuwischen oder fremden Erwachsenen im Gesicht herumzureiben.

Die Mutter beugte sich zu Caro über den Tisch und flüsterte, als wäre jemand im Raum, der sie belauschen könnte:

»Außerdem könnte es dein Schwager, der Patrick, auch nicht besonders gut vertragen, wenn die Anja beruflich erfolgreicher wäre als er und mehr Geld verdienen würde. Der ist eben ein richtiger Wessi.«

»Arbeitet er immer noch als Versicherungsvertreter?«

»Vertreter schon, aber Vertreter für Weihnachtsartikel.«

Caro lachte ungläubig. Die Mutter sah sie vorwurfsvoll an.

»Was glaubst du, wie viel der zu tun hat! Du denkst, Weihnachtsartikel würden nur zur Weihnachtszeit gehen. Nein, dann ist das Geschäft längst gelaufen. Der Patrick, der beliefert Läden, große Kaufhäuser, du weißt doch, wie früh die heutzutage alle schon weihnachtlich dekoriert werden. Die Kunden ordern das Zeug bereits Anfang des Jahres bei deinem Schwager. Wir beide können nachher mal durchs Haus gehen, dann zeige ich dir, wie viele schöne Sachen der Patrick mir schon spendiert hat. Für den Garten hätte ich auch noch viel mehr Lichterkram haben können, kostenlos, aber das Zeug verbraucht viel zu viel Strom. Das können wir uns nicht leisten. Die Leute aus dem Dorf haben dem Patrick auch schon einiges abgekauft. Die haben Vertrauen, weil die unsere Anja ja noch gut kennen. Deine Schwester, die kommt uns ja regelmäßig besuchen. Mit ihrer Familie. Komm, ich zeige dir mal ein paar von den schönen Weihnachtssachen.«

Caro erhob sich.

»Ich würde gern erst mal meine Tasche aus dem Auto holen und ins Haus bringen ...«

Plötzlich fiel grelles Licht von Scheinwerfern durchs Küchenfenster. Die Mutter drückte eilig ihre Zigarette im Aschenbecher aus.

»Dein Vater kommt! Mach das Fenster schnell weiter auf!« Caro gehorchte. Die Mutter kippte den Aschenbecher im Mülleimer aus, verscharrte die Kippen unter Müllresten und griff nach einer Sprayflasche, die sie in einem Unterschrank ihrer Einbauküche verstaut hatte. Fichtennadelduft. Caro musste husten. Die Mutter wedelte die Qualmwolke, die sich unter der über dem Tisch hängenden Küchenlampe verfangen hatte, aus dem Fenster hinaus. Von draußen war das Klappen von Autotüren zu hören. Die Mutter nahm ihr Glas und gurgelte mit Asti Spumante.

»Komm, wir ziehen schnell ins Wohnzimmer um!«

Als sie die Tür öffnete, stand ihr Mann vor ihr. Durchgefroren, die Sachen voller Schnee. In der Hand hielt er einen Hasen.

»Habe ich für meine Dienste geschenkt bekommen. Marianne, du hast geraucht!«

»Nein, das bildest du dir ein, du weißt doch, dass ich nicht rauche.«

Die Mutter küsste ihren Mann auf die Wange. Der reichte ihr den blutenden Hasen und streifte die Stiefel ab. Caro lächelte ihren Vater an und ging einen Schritt auf ihn zu. »Grüß dich.«

»Sag bloß, du rauchst neuerdings.«

Caro wusste nicht, was sie antworten sollte, und sah ihre Mutter an. Die hob die Stiefel ihres Mannes auf und stellte sie in die Diele, während sie ihm zurief:

»Caro und ich wollten es uns gerade im Wohnzimmer gemütlich machen. Zieh du dich erst mal um, und dann leiste uns Gesellschaft.«

Manfred Wendland wandte sich ab.

»Ich hasse es, wenn es in meinem Haus nach Qualm stinkt.«

Um Mitternacht holte Caro ihre Taschen aus dem Auto. Der Bewegungsmelder sprang an. Das Grundstück war mit dichtem Weiß bedeckt. Vereinzelt fielen Flocken. Alles wirkte friedlich und still. Dann begann der Hund zu bellen. Caro redete kurz auf ihn ein, raffte ihre Sachen zusammen und eilte ins Haus zurück. Schnee trat über den Rand ihrer Schuhe. Die Mutter wartete am Eingang auf sie und wollte ihr eine Tasche abnehmen, doch Caro wehrte ab.