Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Pendragon

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2020

Im Berlin der späten 20er Jahre arbeitet Irma Weckmüller als Verkäuferin im KaDeWe und sorgt allein für sich und ihre Schwester Martha. Doch Irmas Leben ändert sich grundlegend, als sie den charmanten Arzt Erich Bragenheim kennenlernt. Sie fühlt sich sofort zu ihm hingezogen und kann ihr Glück kaum fassen, als Erich ihre Gefühle erwidert. Zwischen den beiden entwickelt sich eine innige und tiefe Liebe. Doch mit dem Aufkommen des Nationalsozialismus sind sie schon bald großer Gefahr ausgesetzt, denn Erich ist Jude. Nach dem Krieg: Erich wurde ermordet, Irma bleibt allein zurück. Doch sie ist noch immer entschlossen, seine Frau zu werden …

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 304

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

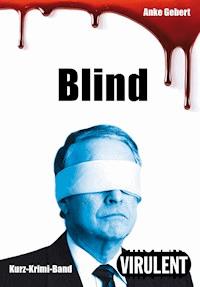

Anke Gebert Wo du nicht bist

Für Ralf und Jan-Martin

und für Bärbel Schimmel, zum Andenken an ihre Tante Irmgard Bragenheim, geborene Weckmüller.

Inhalt

Dein Ist Mein Ganzes Herz

In all den Jahren

Teil I

1945 »… ich fühle deine Nähe.«

1929 »Du bist so schwer, du bist so blaß…«

1930 »Schön ist die Welt«

1931 » … weil es allein aus der Liebe erblüht.«

1932 »Du bist die Welt für mich«

Teil II

1945 »So, wie die Blume welkt…«

1946 »Wo du nicht bist, kann ich nicht sein.«

Teil III

1947 »Traumschön und sehnsuchtsbang…«

1935 »Ein Band von meinem Herzen.«

16. September 1935. Der schönste Tag im Leben

Teil IV

1948 »An unmöglichen Dingen soll man verzweifeln, an schweren nie.«

1939 »Wohin ich immer gehe …«

Teil V

1949 »Mach dir bitte keine Sorgen.«

Ende des Jahres 1952. »Wo du nicht bist…«

Nachwort

Dein Ist Mein Ganzes Herz

Danksagung

Dein Ist Mein Ganzes Herz

Arie aus der Operette Das Land des Lächelns

Text von Fritz Löhner-Beda und Ludwig Herzer

Musik von Franz Lehár

Geschrieben für den Interpreten Richard Tauber

Dein ist mein ganzes Herz!

Wo du nicht bist, kann ich nicht sein.

So, wie die Blume welkt,

wenn sie nicht küsst der Sonnenschein!

Dein ist mein schönstes Lied,

weil es allein aus der Liebe erblüht.

Sag mir noch einmal, mein einzig Lieb,

oh sag noch einmal mir:

Ich hab dich lieb!

Wohin ich immer gehe,

ich fühle deine Nähe.

Ich möchte deinen Atem trinken

und betend dir zu Füßen sinken,

dir, dir allein! Wie wunderbar

ist dein leuchtendes Haar!

Traumschön und sehnsuchtsbang

ist dein strahlender Blick.

Hör ich der Stimme Klang,

ist es so wie Musik.

Dein ist mein ganzes Herz!

Wo du nicht bist, kann ich nicht sein.

So, wie die Blume welkt,

wenn sie nicht küsst der Sonnenschein!

In all den Jahren

Ihr Blick schweift vom Gesicht des Standesbeamten ab, hin zu dem Alpenveilchen, das zwischen ihr und dem Mann steht. Sie nimmt seine Worte nicht wirklich wahr. Auch nicht den Duft des Brautstraußes. Dabei wollte sie doch jedes Detail und jedes Wort in sich aufnehmen. Heute. Endlich.

So hatte sie sich diesen Augenblick sehr häufig vorgestellt. In all den vergangenen Jahren war es diese Fantasie gewesen, die sie am Leben erhalten hatte. Sie hatte sich an diesem Tag vor Glück weinend gesehen. Oder lächelnd. Weil es der schönste Tag im Leben ist.

Hinter ihr sitzt Max, der einzige Mensch, den sie heute dabeihaben mochte. Er lächelt.

Sie sitzt auf einem gepolsterten Stuhl. Der Standesbeamte blickt sie fest an, während er spricht. Er sagt mehr als zu anderen Paaren, die er traut, denkt sie. Weil bei ihr und ihrem Mann alles anders ist.

Sie schaut auf das gerahmte Porträt von Konrad Adenauer, das hinter dem Standesbeamten an der Wand hängt, und knetet ihre Finger. Verspürt den Impuls, sich auf ihre Hände zu setzen, so wie Max es als kleiner Junge immer getan hatte, wenn er aufgeregt war.

Auf dem Tisch zwischen dem Standesbeamten und ihr liegen zwei goldene Ringe in einer Schale.

»Hiermit erkläre ich Sie zu Mann und Frau«, beendet der Standesbeamte seine Rede, steht auf und hält ihr die Schale hin.

Sie erhebt sich ebenfalls, nimmt den kleineren Ring undsteckt ihn sich an den Ringfinger ihrer rechten Hand. Dann nimmt sie den zweiten Ring. Blickt zu dem Stuhl neben sich. Zu ihrem Bräutigam, den sie jetzt küssen darf.

Der Stuhl ist leer.

I

1945

»… ich fühle deine Nähe.«

»Haben Sie meinen Mann gesehen? Hier, das auf dem Foto, das ist er! Er heißt Erich Bragenheim. Haben Sie ihn irgendwo gesehen?«

Kaum einer der Menschen, die Irma ansprach, blieb stehen und sah auf das Foto, das sie ihnen entgegenhielt. Und wenn doch, dann betrachteten sie es nur flüchtig, mit leerem Blick. Am liebsten hätte Irma manche Leute am Arm gepackt und geschüttelt, damit sie sich das Foto von Erich genauer anschauten. Wie sollte sie ihren Mann sonst wiederfinden?

Müde schaute Irma sich um. Sie konnte sich nicht daran erinnern, wann sie das letzte Mal mehr als zwei oder drei Stunden geschlafen hatte. Es war diese Unruhe in ihr, die sie wachhielt. Erst, wenn sie Erich gefunden haben würde, würde sie wieder schlafen können, das wusste sie.

Irma ging auf eine der Ruinen am Bahnhof Zoo zu. Sie dachte an den Vormittag im Februar diesen Jahres, an dem sie mit Tausenden anderen Menschen im Bunker am Bahnhof Zoo einen Luftangriff auf Berlin überstanden hatte. Den schlimmsten, den Irma jemals erlebt hatte. Wie sie danach in einer Kette mit anderen Menschen versucht hatte, nicht von den Flammenwalzen erfasst zu werden. Es war zwar erst acht Monate her, doch es kam Irma vor wie ein anderes Leben. Der Krieg war vorbei. Und sie musste endlich Erich wiederfinden.

Eine Frau stocherte mit einem Stock im Schutt nach Verwertbarem. Oder hatte sie dort einmal gewohnt und suchte nach Resten eigener Habseligkeiten? Nach Erinnerungen an das Leben, das sie hier einst führte? Suchte sie im Versehrten nach Spuren einer unversehrteren Zeit?

»Haben Sie Erich Bragenheim gesehen?«, fragte Irma und hielt ihr das Foto hin.

Die Frau blickte nicht auf.

»Das hier auf dem Foto ist mein Mann. Haben Sie ihn vielleicht irgendwo gesehen?«, wiederholte Irma.

Die Frau bückte sich und zog ein Stück verkohlten Stoff hervor. Asche wirbelte auf und setzte sich auf ihr bereits schmutziges Gesicht. Die Frau betrachtete den Stofffetzen, dann warf sie ihn verächtlich von sich und wandte sich einem weiteren Schutthaufen zu.

Irma blickte sich ratlos um. Überall graue Steine, Schutt und Asche. Und Staubkörner, die im Licht dieses ungewöhnlich sonnigen und warmen Oktobertages flimmerten. Vielleicht streifte Erich nur wenige Straßen von hier entfernt durch Berlin und ahnte so wenig wie sie selbst, dass sie einander ganz nah waren. Vielleicht waren sie sich auch schon begegnet und hatten sich nicht wiedererkannt? Sechs Jahre waren eine lange Zeit, und sechs Jahre im Krieg zählten doppelt. Oder hundertfach. Falls man sie in dieser Stadt überlebt hatte. Oder an der Front. Oder in Theresienstadt.

Irma kannte Menschen, deren Haar im Krieg innerhalb einer Nacht ergraut war. Sie selbst hatte sich bei alldem, was sie erlebt hatte, ganz gut gehalten. Doch heute war ihr Haar unter dem Kopftuch, das sie tief ins Gesicht gezogen hatte, auch grau. Irma hatte Asche hineingekämmt, damit sie wie eine alte Frau aussah, falls sie auf der Straße Russen begegnen sollte, die durch die Stadt streiften und ebenfalls auf der Suche waren. Allerdings nach jungen Frauen. Das hatte viele Frauen auf die Idee mit der Asche oder dem Puder in den Haaren und den tief sitzenden Kopftüchern gebracht. Dass es sie wirklich schützte, bezweifelte Irma.

Jeden Tag nahm sie sich andere Straßen vor, in denen sie nach Erich suchte. Manchmal mehrfach. Heute lief sie wieder um den Bahnhof Zoo. Gestern war sie am Hotel Adlon am Pariser Platz gewesen. An dem Hotel, das Erich so liebte. Was würde er sagen, wenn er sah, dass inzwischen nicht nur der Pariser Platz, sondern auch fast das gesamte Hotel völlig zerstört waren? Dabei hatte das Adlon wie durch ein Wunder den Krieg unversehrt überstanden. Doch dann hatten dort russische Soldaten ihren Sieg gefeiert, und einer hatte vielleicht eine Zigarette weggeworfen. Das Adlon war bis auf einen Seitenflügel abgebrannt. Irma hatte es kaum fassen können, als sie die Hotelruine gesehen hatte, aus der immer noch Rauch aufstieg.

Morgen würde sie wieder zum Suchdienst des Roten Kreuzes gehen, um nach Erich zu fragen. Dort hatte sie bereits eine Karteikarte mit dem Gesuch nach ihm anlegen lassen. Es war eines von Tausenden Gesuchen anderer Menschen, die ihre Liebsten vermissten. Irma suchte täglich die Straßen in der Nähe des Ku’damms 141 nach Erich ab, denn hier war er einst zu Hause gewesen. Hierher würde er sicherlich zuerst kommen, wenn er nach Berlin zurückkehrte. Sie wollte ihren Mann auffangen, wenn er sein schönes Zuhause nicht mehr vorfand.

Irma hatte es plötzlich noch eiliger, denn sie wollte unbedingt bei Erich sein, wenn er begreifen musste, dass ihm seine Wohnung und seine Arztpraxis ein zweites Mal genommen worden waren, und dieses Mal unwiderruflich. Sie würde nach Erichs Hand greifen und ihn mit sich ziehen. Niemals wollte sie ihn wieder loslassen. Sie hatte es auch nicht getan, als es ihr verboten worden war, mit ihm zusammen zu sein, doch trotzdem war Erich von ihr getrennt worden. Das würde sie nicht noch einmal zulassen.

Irma rannte Richtung Ku’damm. Sie hastete über die vielen Steine, den Sand, den Schutt, das verkohlte Holz und die Asche. Erichs Foto immer noch in der Hand, widerstand sie dem Impuls, kurz Halt zu machen, um entgegenkommenden Menschen das Bild zu zeigen und nach ihrem Mann zu fragen. Sie würde das morgen wieder tun. Doch jetzt musste sie zuerst woanders nach Erich sehen: nach Erich, der vielleicht gerade vor seinem Haus stand, das kein Haus mehr war. Wohin es ihn auch verschlagen hatte, er würde nach Berlin zurückkehren. Denn hier war er zuhause. Und hier war Irma.

Er würde nach ihr suchen, genauso wie sie nach ihm, seit der Krieg zu Ende war. Irma wollte unbedingt vermeiden, dass Erich in die Seestraße ging und dort nach ihr fragte. Irmas Schwester Martha wusste nicht, wo Irma inzwischen untergekommen war, denn Irma hatte es ihr nicht verraten. Max wusste es, durfte es seiner Mutter aber nicht sagen. Das hatte er seiner Tante Irma versprechen müssen.

Irma entdeckte einen Mann in langem Mantel in der Ruine des Hauses Ku’damm 141, der hinter einem der glaslosen Fenster stand, in dem der Rest einer verbrannten Gardine wehte. »Erich!« Ihr Herz schlug schneller, und sie rannte auf das Haus zu, stolperte über Berge von Schutt. »Erich!«

Sie erhielt keine Antwort. Durch den kohlschwarzen, leeren Türrahmen lief sie in die Ruine.

»Erich!«, rief sie erneut, als sie innen den Mann erblickte.

Er drehte sich zu ihr um. Er war nicht Erich.

»Wonach suchen Sie hier?«, rief sie dem Fremden zu. Tränen traten in ihre Augen. »Das Haus gehört Ihnen nicht!«

Der Mann schaute sie mit leerem Blick an. War er verrückt oder hielt er Irma für irre?

Mit schwerem Atem kletterte sie über ein paar Steine dichter an ihn heran und hielt ihm das Foto hin. »Haben Sie meinen Mann gesehen?«

Der Fremde wandte sich ab.

Irma kletterte vollends zu ihm und stieß ihn hart vor die Brust, er fiel rückwärts zu Boden. Offensichtlich zu schwach, um sich allein wieder aufzurichten, streckte er die Hand nach Irma aus, damit sie ihm aufhalf. Doch sie ließ ihn liegen und eilte aus Erichs zerstörtem Haus. In sicherer Entfernung hielt sie inne und blickte zurück. Der Fremde klammerte sich von innen am Fensterrahmen fest und sah ihr nach.

Wenn sie morgen wieder hierher käme, sollte sie ein großes Stück Pappe mitbringen, auf dem ihr Name und ihre Adresse geschrieben standen. Das könnte sie vor Erichs Haus anbringen. Doch woher Pappe nehmen? Stoff, dachte sie, der Rest eines Stücks weißen Stoffes, den sie noch besaß, würde genauso gut für ein Gesuch dienen.

Irma setzte sich auf einen großen Stein und drückte die Hände fest gegen ihren Magen, um das Hungergefühl zu unterdrücken. Manchmal half es für einige Minuten. Sie streckte die Füße von sich, die in den durchgetretenen Schuhen schmerzten, und kreiste sie einige Male in der Luft. Sie hielt das Gesicht in die Sonne und schloss die Augen. Bloß einen Moment lang Pause machen. Dann würde sie weiter nach Erich suchen.

1929

»Du bist so schwer, du bist so blaß…«

Dr. med. Erich Bragenheim – Frauen- und Geburtsheilkunde stand auf der Messingtafel am Haus Ku’damm 141. Martha versuchte, ihre Hand aus der ihrer älteren Schwester zu lösen, doch Irma zog sie auf den Eingangsbereich des hohen und dank der verzierten Fassade recht herrschaftlich wirkenden Gebäudes zu. Im Vorgarten standen üppige Rhododendronbüsche mit nur noch wenigen purpurfarbenen Blüten.

Martha weinte. »Ich gehöre nicht hierher.«

Irma holte ein Taschentuch aus ihrem Mantel und wischte ihrer Schwester die Tränen aus dem Gesicht. »Hab keine Angst, ich bin doch bei dir«, sagte sie – wie schon unzählige Male zuvor in ihrem gemeinsamen Leben.

Martha lächelte gleich wieder, weil die Spitze des Taschentuches, das Irma umhäkelt hatte, sie im Gesicht kitzelte.

Sie versuchte, so tapfer wie möglich die letzten Schritte in dieses Haus zu gehen. Den schweren Gang hatten sie schließlich gemeinsam beschlossen, nachdem Irma Martha klargemacht hatte, wie ihr Leben ansonsten verlaufen würde. Marthas Leben, das auch Irmas Leben war.

Nichts hatte die Schwestern bisher trennen können, seit sie nach dem Tod ihrer Eltern auf sich selbst gestellt waren. Sie kamen inzwischen gut allein zurecht – Irma mit ihrer Anstellung im Kaufhaus des Westens und Martha mit der ihren als Haushälterin. Doch diese war ihr schließlich zum Verhängnis geworden. Hatte Schande über sie gebracht. Deshalb betraten sie nun dieses Haus am Kurfürstendamm. Das Haus, das nicht weit entfernt von dem lag, in dem Martha seit zwei Jahren den Haushalt für das Ehepaar Fricke führte, dem sie im Winter die Öfen in den zehn Zimmern anheizte und die Briketts zum Nachlegen aus dem Keller hoch schleppte, nachdem sie die Asche in den Tonnen im Hinterhof entleert hatte. Die Wohnung des Ehepaares, für das sie außerdem tagein, tagaus, so gut sie es vermochte, kochte, putzte und bügelte, lag am Ende des Ku’damms, fast in Halensee.

Martha sah kurz auf die Wunde an ihrer Hand, die immer noch schmerzte, nachdem sie sich diese vor Wochen beim Befüllen des Bügeleisens an einer glühenden Kohle zugezogen hatte. Dann blickte sie den Kurfürstendamm hinunter, in Richtung des Hauses, in dem ihr Dienstherr Karl-Heinz Fricke mit seiner Gattin wohnte.

Martha hatte Fricke sehr lange widerstanden. Zunächst, als er angefangen hatte, sie mit netten Worten zu bezirzen. Auch dann noch, als er ihr Geschenke machte, die sie laut Irma lieber nicht hätte annehmen sollen. Doch Martha hatte zuvor noch nie ein solch edles, nach Orangenblüten duftendes Seifenstück mit dem Namen Maja besessen, das in Seidenpapier mit der Abbildung einer spanischen Tänzerin eingewickelt war. Frau Fricke benutzte eine solche Seife täglich. Martha hatte jedes Mal heimlich daran gerochen, wenn sie den Toilettentisch im Badezimmer putzte. Aus dem Flakon mit dem Maja-Parfüm hatte sie sich heimlich einen Hauch an den Hals gesprüht. Bis sie sich schließlich von ihrem Hausherrn mit solch feinen Sachen beschenken ließ, auch wenn sie wusste, dass sie diese nur benutzen durfte, ohne dass ihre Schwester Irma es bemerkte.

Martha war überzeugt gewesen, Karl-Heinz Fricke weiterhin auf Abstand halten zu können, solange sie nur freundlich, fleißig und dankbar für ihre Anstellung in dessen Haushalt blieb. Unternahm er einmal wieder einen seiner Annäherungsversuche, wehrte sie ihn fröhlich ab und zeigte sich danach noch fleißiger und dankbarer. Sie hatte sich längst für das Ehepaar Fricke unentbehrlich gemacht, glaubte sie. Dass Karl-Heinz Fricke eines Tages anfing, Martha in den Hintern zu kneifen oder sie gegen die Wand zu drücken, zu betatschen und ihr dabei mit seinem nach Weinbrand riechenden Atem unanständige Sachen ins Ohr zu raunen, überging sie, so gut sie es vermochte. Und sie verschwieg all das Irma. Wenn Fricke endlich von Martha abließ, rieb sie sich seine Spucke unauffällig vom Hals. Dass er sie manchmal »mein Täubchen« nannte, gefiel ihr sogar ein wenig. Und auch, dass er sie ab und an fragte: »Wäre ich der Erste für dich?« und dann flehte: »Ich wäre so gern der Erste für dich.«

Dass er sie so sehr begehrte und sie sich zierte, kam Martha lange wie ein abenteuerliches Spiel vor. Wenn Herr Fricke sie an die Wand presste, nachdem er sich zur linken und zur rechten Seite des langen Flures umgesehen und sich vergewissert hatte, dass seine Gattin nicht in der Nähe war, glaubte Martha, ein Geheimnis mit diesem sehr wohlhabenden Mann zu teilen. Es war aufregend, wurde aber zunehmend anstrengender, denn Frickes Zudringlichkeiten kamen mit der Zeit immer häufiger vor. Nämlich immer dann, wenn die Hausherrin allein ausging und sich mit ihren Freundinnen zu einem Einkaufsbummel auf dem Kurfürstendamm, im Romanischen Café oder in der Conditorei Wien traf.

Martha war noch nie in einem dieser berühmten Kaffeehäuser gewesen und träumte manchmal davon, dass ein vornehmer Herr sie dorthin ausführte. So einer wie Herr Fricke, nur jünger – und noch nicht vergeben. Martha fürchtete zunehmend die Annäherungsversuche ihres Dienstherren, gleichzeitig sorgte sie sich, dass er sie eines Tages unterlassen würde, weil er das Interesse an ihr verlor. Weil sie ihn nicht »ranließ«, wie er es ausdrückte. Wenn Fricke ihr deshalb kündigen würde, dann müsste sie in der Fabrik arbeiten. Dort würde sie zwar etwas mehr als bei den Herrschaften Fricke verdienen, aber die Arbeit wäre viel anstrengender und schmutziger. Kostenfreies Essen und Geschenke bekäme Martha dann auch nicht mehr. Sie wollte ihre Anstellung im Haushalt der Frickes unbedingt behalten.

Martha verdiente für ihre Arbeit gute 100 Reichsmark im Monat, und das, obwohl sie niemals eine Hauswirtschaftsschule besucht hatte. Alles, was sie im Haushalt konnte, hatte ihr ihre große Schwester beigebracht. Irma, der scheinbar alles gut von der Hand ging. Irma, die eine gute Anstellung als Verkäuferin in der Stoff- und Kurzwarenabteilung im KaDeWe hatte, weil sie sich nicht nur gut mit Stoffen auskannte, sondern auch nähen konnte. Irma, die in allem so geschickt war. Nach dem Tod ihrer Eltern hatte Irma den Nachbarn in der Seestraße angeboten, Näharbeiten für sie zu übernehmen. Obwohl sie fast noch ein Kind gewesen war, ersetzte sie ab dann nicht nur in dieser Angelegenheit die Mutter, die für andere aus dem Viertel genäht hatte, um zum Lohn ihres Mannes ein kleines Zubrot für die Familie dazuzuverdienen. Inzwischen nähte Irma nach Feierabend sogar Röcke und Kragen oder umhäkelte Taschentücher mit feinen Spitzen in pastellfarbenen Tönen. Und dies nicht mehr nur für Leute aus dem Viertel, in dem Martha und Irma lebten, sondern auch aus feineren Gegenden. Dabei kam Irma zugute, dass ihr Vorgesetzter im KaDeWe ihr manchmal erlaubte, Stoffreste mit nach Hause zu nehmen, ohne dass er dafür einen Pfennig verlangte. Diese vernähte Irma dann als hübsche Flicken auf verschlissenen Kleidern, Röcken, Hosen oder Schürzen. Manchmal waren unter den Stoffresten auch ziemlich große Stücke dabei, aus denen sie etwas Neues wie Servietten oder Einstecktücher anfertigen und verkaufen konnte.

Martha fragte sich insgeheim, weshalb ihre Schwester von ihrem Chef im KaDeWe beschenkt wurde. Aus dem gleichen Grund, aus dem Herr Fricke Martha beschenkte? Weil er sich Hoffnungen bei Irma machte? Hatte Irma ihm vielleicht auch nachgegeben und war einfach nur besser davongekommen als Martha? Mal wieder. Irma gelang ja immer alles besser als ihr. So konnte sie ohne Vorlage Monogramme in Tischtücher und Servietten einsticken, wenn Leute sich solche als Geschenke zu Taufen oder Hochzeiten wünschten. Martha kam sich dagegen oft wie ein Taugenichts vor. Wie häufig hatte sie sich in der Schule von Lehrern anhören müssen: »Nimm dir ein Beispiel an deiner großen Schwester!« Und wie sehr hatte sie das gehasst. Doch sie war sich dessen bewusst, dass sie kaum etwas so gut konnte wie Irma. Oder so gut wie andere Nachbarn im Viertel, die vielen Leute, die hier nach Feierabend fleißig hämmerten, sägten, schraubten, bastelten oder reparierten. Deren Arbeitslärm bis in die späten Abendstunden aus den Kellern und vom Hof durch die Fenster sämtlicher umliegender Wohnungen drang. Erst, wenn das Licht fürs Handwerken nicht mehr ausreichte, kehrte in der Straße und in den Höfen langsam Ruhe ein. Ansonsten war es meistens nur an den Sonntagen etwas stiller.

Irma nähte allerdings auch sonntags. Niemand bemerkte es, denn die Nähmaschine ratterte nur leise in der Wohnung. Durch Irmas Zuverdienst hatten die Schwestern ein gutes Auskommen und vielleicht bald so viel Geld, dass sie umziehen könnten. Raus aus der Wohnung im Hinterhaus, wo sie sich mit sechs anderen Mietparteien eine Toilette im Treppenhaus teilten. Hinein ins Vorderhaus, in dem die Toiletten schon innerhalb der Wohnungen lagen.

Doch dieser Traum würde sich nur dann erfüllen, wenn Martha es jetzt wagte, das Haus mit dem Messingschild Dr. med. Erich Bragenheim – Frauen- und Geburtsheilkunde zu betreten. Sie ließ sich von Irma hineinziehen.

Auf der hellgrauen Marmortreppe hinauf zur Praxis des Frauenarztes lag ein weinroter Läufer, der Stufe für Stufe mit blanken Messingstäben befestigt war. Ein schmaler Fahrstuhl mit einer Tür aus kunstschmiedeeisernem Gitter, welches Irma an eine der dreizehn Fahrstuhltüren im KaDeWe erinnerte, führte hinauf in weitere Stockwerke, in denen Etagenwohnungen lagen, die vermutlich noch mehr als die zehn Zimmer der Fricke-Wohnung umfassten.

Als Martha erneut die Tränen kamen, drückte Irma sie behutsam auf eine der Stufen auf dem Treppenabsatz hinter dem Fahrstuhl und reichte ihr das Spitzentaschentuch. »Nun wein dich erst mal aus.«

Eine Frau in einem eleganten Persianermantel und dazu passender Kappe verließ die Praxis des Doktors und warf den beiden Frauen auf der Treppe einen flüchtigen Blick zu, während sie sich feine Lederhandschuhe überstreifte und zum Ausgang eilte.

Irma legte ihrer Schwester zärtlich einen Arm um die Schulter. »Hast du eben den schönen Schnitt des Mantels gesehen? Wenn du das hier hinter dir hast, werde ich dir einen solchen nähen. Zwar nicht aus Fell, sondern aus Wollstoff, aber immerhin. Versprochen.«

Martha schluchzte laut auf. Wegen ihrer Schwester, die es gut mit ihr meinte. Die ihr einen teuren Mantel versprach, um sie zu überreden, diese Arztpraxis zu betreten. Woher wollte Irma denn überhaupt ein solch großes Stück Wollstoff für einen Mantel nehmen? Dafür benötigte man doch mindestens drei Meter. Wenn der Vorgesetzte im KaDeWe Irma so viel Stoff überließ, dann hatte sie Martha sicherlich etwas zu beichten. So wie sie Irma lange etwas zu beichten gehabt hatte. So lange, bis es nicht mehr zu vertuschen gewesen war. Das, weshalb Martha jetzt hier auf den Treppenstufen saß und heulte.

»Komm schon, du willst es doch auch!«, hatte Karl-Heinz Fricke ihr ins Ohr geraunt und sie geküsst. Martha hatte zuerst seine Zunge in ihrem Mund und dann etwas Hartes durch ihre Schürze gespürt. Sie stieß Fricke mit aller Kraft von sich. Er prallte mit dem Rücken gegen die gegenüberliegende Wand und stöhnte unter Schmerzen auf. Martha erschrak und bat eilig um Verzeihung.

»Jetzt reicht es mir aber!« Fricke bekam rote Flecke am Hals. »Entweder …! Oder du kannst dir eine andere Anstellung suchen.«

Martha blickte sich rasch im Korridor um.

»Es ist keiner da, der dir helfen kann!« Mit hämischem Unterton fügte Fricke hinzu: »Und meiner Frau werde ich erzählen, dass ich dich entlassen habe, weil du eine ihrer silbernen Konfektschalen gestohlen hast!«

Martha fing an zu heulen. Fricke kam auf sie zu und drängte sich fest an ihren Körper. »Aber was rede ich denn da«, raunte er anzüglich. »Das würde ich doch niemals tun. Ich liebe dich doch. Und du magst mich doch auch.«

Martha roch in Frickes säuerlichem Atem Pfeifentabak mit dem Aroma von Pflaumen. Sie starrte auf seine wulstige Unterlippe mit den schwarzen Ablagerungen an den Rändern. Spürte seine dicken Finger, die er ihr um ihre schmale Hand legte.

»Keine Angst, meine Frau wird nichts davon erfahren«, sagte er, als sei das die Sorge, die Martha davon abhielt, sich ihm hinzugeben.

Es war Marthas erstes Mal. Sie hoffte, dass es Fricke nicht auffiel und er nicht mit ihr schimpfte, weil sie sich so dumm anstellte. Sie und Irma hatten sich zwar auf einen solchen Moment vorbereitet, indem sie im Bilderlexikon der Sexualwissenschaft gelesen hatten, das sie im Nachlass ihrer Mutter gefunden hatten. Martha hatte jedoch die meisten Abbildungen darin, genauso wie die Vorstellung, dass Männer ihre Körperteile, aus denen sie urinierten, in die geheimsten Stellen der Frauen einführten, ekelhaft gefunden. Genauso ekelhaft war es dann auch, als Fricke ihr den Rock hoch- und den Schlüpfer herunterriss und dabei gleichzeitig seine Hose bis zu den Knien hinunterzerrte, nachdem er sie mit sich ins Schlafzimmer gezogen hatte. Er stieß Martha rücklings aufs Bett.

Sie kniff die Augen zusammen. Kurz darauf tat es ihr an ihrer geheimen Stelle sehr weh. Blutete sie? Auf das frisch bezogene Ehebett ihrer Herrschaften? Das durfte sie nicht! Sie würde danach sofort neue Betttücher aufziehen. Bevor Frau Fricke zurückkam, musste sie damit fertig sein. Diese Gedanken gingen Martha durch den Kopf, während Frickes Stöße immer schmerzhafter wurden. Sie ballte die Fäuste. Kurz darauf sackte ihr Dienstherr mit einem lauten Stöhnen auf ihren Körper. Dort blieb er eine Weile regungslos liegen. Seinen schweren, schweißfeuchten Kopf zwischen ihren Brüsten, wagte Martha kaum zu atmen. Hatte sie etwas falsch gemacht? Endlich rollte Fricke sich zur Seite. Kurz darauf erhob er sich. Martha wandte den Blick ab, als er sich die Hose hochzog und darin verstaute, was in ihr gewesen war. Sie spürte ein Brennen im Unterleib.

»Das müssen wir aber noch ein bisschen üben«, sagte Fricke und verließ das Schlafzimmer, ohne sich noch einmal zu ihr umzudrehen.

Martha richtete sich auf und untersuchte das Bettzeug. Nirgends Blut, bloß andere Flecke. Sie zog sich den Schlüpfer hoch. Er wurde nass. Sie richtete ihren Rock, ihre Schürze und riss die befleckte Wäsche vom Ehebett ihrer Herrschaften.

Das zweite Mal geschah es etwa eine Woche später. Danach wurde Fricke regelrecht wütend. »Mein Gott, so hübsch, aber so steif wie ein Brett. Der arme Kerl, der dich mal kriegt, der kauft ja die Katze im Sack!«

»Verzeihung«, bat Martha.

»Raus aus meinem Schlafzimmer, bevor meine Frau nach Hause kommt«, sagte Fricke. »Und an die Arbeit mit dir! Das scheint das Einzige zu sein, wofür du was taugst.«

Martha gehorchte.

Seitdem kam ihr Dienstherr ihr nicht mehr zu nahe, aber er entließ sie auch nicht.

Einige Wochen später setzten Marthas Monatsblutungen aus. Sie sagte Irma nichts davon. Da die beiden Schwestern ihre Tage immer zur gleichen Zeit hatten, beeilte sich Martha, die von Irma benutzten Stofftücher im Topf auf dem Herd auszukochen und tat dabei saubere von sich hinzu, um den Eindruck zu erwecken, dass sie ebenfalls ihre Regelblutung habe. Wenn Irma aus dem KaDeWe nach Hause kam, freute sie sich darüber, dass Martha diese Arbeit bereits erledigt hatte und die weißen Stoffbahnen am Wäscheseil vor der Fensterbank zum Innenhof flatterten. Es war gut gegangen, bis Marthas Brüste und Bauch sich zusehends verändert hatten, prall und rund wurden und sie schließlich nicht mehr hatte verbergen können, dass sie schwanger war.

Und nun saß sie hier, auf diesem roten Teppich auf den Stufen vor der Praxis für Frauen- und Geburtsheilkunde und war bereits in der fünfzehnten Woche.

Eine Sprechstundenhilfe öffnete die Tür und begleitete eine ältere Dame zum Ausgang. Als sie zurückkehrte, fragte sie Irma und Martha lächelnd: »Haben Sie einen Termin bei Herrn Doktor Bragenheim?«

»Ja«, antwortete Irma, zog Martha von der Treppe hoch und schritt mit ihr durch die Tür, die die Sprechstundenhilfe ihnen aufhielt.

Im Wartezimmer saß eine einzelne Dame, die einen Hut mit breiter, verzierter Krempe trug und entschlossen schien, diesen auch während der Untersuchung auf dem Kopf zu behalten. Martha schaute stoisch auf die edlen Intarsien der holzverkleideten Wände. Die hohe Decke war mit prächtigem Stuck verziert. Wie mochte erst die Wohnung dieses Dr. Bragenheim aussehen, wenn bereits sein Wartezimmer so prunkvoll war? An einer Wand hing das große Gemälde einer südländischen Landschaft: Das Bildnis einer jungen Frau, die mit dem Rücken zum Betrachter in azurblauem Wasser stand. Falls dieses Bild der Idylle Ruhe auf die wartenden Frauen ausstrahlen sollte, schlug dies bei Martha fehl. Es machte sie nur noch nervöser, als sie es ohnehin war. Sie fühlte sich fremd bei diesem Arzt, dessen Adresse ihr Fricke zugesteckt hatte.

Fricke hatte Martha am Oberarm gepackt und gegen die Wand im Flur gedrückt, an der er sie früher immer versucht hatte zu betatschen, und ihr zugeraunt: »Wenn du das Balg nicht wegmachen lässt, bist du gefeuert!«

Martha hatte auf Frickes Mund geschaut, aus dem die Drohung kam.

»Versuch ja nicht, mir irgendetwas beizupulen! Ansonsten werde ich dafür sorgen, dass du deines Lebens nicht mehr froh wirst, du Flittchen, du!« Fricke hatte ihr den Zettel mit der Adresse von Bragenheim in die Schürzentasche gesteckt. Und das Geld.

Vielleicht war es das, was auf Martha in dieser Arztpraxis so befremdlich wirkte: Die Schönheit dieses Ortes, die nicht zu dem passte, was hier getan wurde. Hier wurden Aborte vorgenommen. Gegen Bezahlung. Das war etwas Verbotenes! Bereits mit dem Gedanken zu spielen, ein Kind wegmachen zu lassen, wäre ein Verbrechen. Welch ein Mensch war dieser Doktor, der diese Verbrechen beging? Wo ließ er die abgetriebenen Kinder? An diesem schönen Ort?

Die Frau mit dem Hut wurde aufgerufen und begab sich lächelnd in Richtung Behandlungszimmer. War sie ebenfalls schwanger? Und freute sie sich darüber? Oder war sie glücklich, es nach diesem Arztbesuch bald nicht mehr zu sein? Martha zitterte. Nach der Frau mit dem Hut war sie die nächste Patientin.

Irma legte den Arm um ihre Schwester, doch Martha beruhigte sich nicht und spielte hektisch an ihrem geflochtenen Zopf, wie sie es oft tat, wenn sie aufgeregt war.

Dabei fürchtete Irma sich genauso vor dem, was Martha bevorstand. Weil es verboten, aber vor allem, weil es gefährlich war. Man hörte doch immer wieder von Frauen, die nach Abtreibungen unter schlimmen Komplikationen litten. Fricke hatte wenigstens so viel Anstand besessen, Martha genügend Geld dafür zu geben, dass sie das Kind anstatt von einem Kurpfuscher oder einer sogenannten Engelmacherin von einem guten Arzt wegmachen lassen konnte. Doch war es möglich, angesichts dieser noblen Praxis am Kurfürstendamm Rückschlüsse auf die Güte der Arbeit des Doktors ziehen zu können? Kaum! Das wusste Irma dank ihrer Erfahrung mit den Kunden, die in der Stoff- und Kurzwarenabteilung einkauften. Das Kaufhaus des Westens würde die verwöhnten Ansprüche der oberen Zehntausend, der obersten Eintausend, der allerobersten Fünfhundert befriedigen, hatte die Zeitschrift Roland von Berlin 1907 zur Eröffnung des fünfgeschossigen Warenhauses geschrieben. Doch wie viele Kunden waren tatsächlich vornehm und verhielten sich ehrenwert? Marthas wohlhabender Dienstherr schon einmal nicht.

Irma kam mit all ihren Kunden im KaDeWe immer gut klar und sie behandelte alle mit gleich großem Respekt. Sie fürchtete sich vor niemandem, der teurere Mäntel trug oder nobler wohnte als Martha und sie, denn sie wusste, dass viele der feinen Leute ebenfalls große Sorgen hatten und dass manche mehr Schein als Sein vor sich hertrugen. Sie hoffte sehr, dass Dr. Bragenheim ihre kleine Schwester von der großen Sorge befreite, die ihr Dienstherr ihr bereitet hatte. Auch wenn es dafür eigentlich zu spät war.

Wie sollte Martha denn ein Kind großziehen? Ohne Ehemann? Irma würde sich auch um das Baby kümmern müssen, doch das könnte sie bloß abends, weil sie tagsüber arbeitete.

Mit einem »Bankert«, wie manche Leute uneheliche Kinder nannten, wäre das Leben für Martha vorbei, das hatte Irma versucht, ihr zu erklären. Martha wäre mit einem Kind fast ausschließlich an die Wohnung gefesselt, und wenn sie das Haus verließe, dann wäre sie den höhnischen Anfeindungen von Nachbarsleuten ausgesetzt. Etwas, womit ihre Schwester viel schwerer umgehen könnte als Irma. Und wie wollte sie jemals als ledige Mutter einen rechtschaffenen Mann finden, der bereit war, sie mit dem Kind zu heiraten?

Irma hasste Fricke dafür, dass er ihrer kleinen Schwester diesen großen Kummer bereitet hatte. Sie begriff nicht, weshalb Martha so lange gezögert hatte, sich ihr anzuvertrauen. So lange, bis sie meinte, das Kind bereits unter ihrem Herzen zu spüren, sich fragte, ob es ein Mädchen oder ein Junge werden würde und sich schöne Vornamen überlegte. Dass sie jetzt trotzdem in diesem Wartezimmer saßen, war Irmas Verdienst. Sie wollte nur das Beste für Martha.

»Fräulein Weckmüller! Herr Dr. Bragenheim wird Sie jetzt empfangen. Würden Sie mir bitte folgen«, rief die Sprechstundenhilfe Martha auf.

Martha zuckte zusammen und gehorchte.

Irma folgte ihr wie selbstverständlich, wurde jedoch von der Helferin an der Tür zum Wartezimmer zurückgehalten: »Sie gedulden sich bitte so lange hier!«

Martha blieb abrupt stehen. »Dann gehe ich auch nicht hinein!«

»Sie brauchen keine Angst zu haben«, sagte die Sprechstundenhilfe, »der Herr Doktor wird sich Ihrer gut annehmen.«

Martha hakte sich fest bei Irma unter. »Nicht ohne meine Schwester!«

Die Sprechstundenhilfe fasste Martha am Oberarm. »Beruhigen Sie sich bitte und kommen Sie …«

»Nein!«, schrie Martha und klammerte sich an Irma.

Irma versuchte, ihrer kleinen Schwester Mut zu machen, allein ins Behandlungszimmer zu gehen, doch vergeblich.

Die Diskussion zwischen den drei Frauen wurde immer aufgebrachter. Dr. Bragenheim trat ins Wartezimmer. »Darf ich bitte erfahren, was hier los ist?«

Martha und Irma verstummten.

Die Sprechstundenhilfe erklärte die Situation.

»Na, dann kommen Sie eben beide herein. Bitteschön!« Der Doktor wies zum Behandlungszimmer. Er nickte seiner Gehilfin auf eine Weise zu, die besagte, dass es in diesem Falle ausnahmsweise in Ordnung ginge. Dabei fiel ihm eine Strähne seines vollen, dunklen Haares ins Gesicht. Als er sie nach hinten strich, lächelte er Irma kurz an.

Das Behandlungszimmer war noch größer als der Warteraum. Hinter einem Paravent war das untere Stück eines Untersuchungsstuhls mit den roten Gummischnallen, mit denen die Füße der Frauen bei den Behandlungen fixiert wurden, zu sehen. Eiserne Instrumente lagen auf einem weißen mehrstöckigen Wagen, der an einen Teewagen erinnerte. Ganz oben stand eine nierenförmige Emaille-Schale, neben der sich eine Zange und viele Tupfer aus Mull befanden.

Dr. Bragenheim stellte einen zusätzlichen Stuhl an die Stirnseite seines Schreibtisches, in dessen Holz Köpfe und Tatzen von Löwen geschnitzt waren. »Nehmen Sie bitte Platz«, forderte er Martha und Irma auf und setzte sich ihnen gegenüber. In seinem weißen, gestärkten Kittel wirkte der Arzt ehrwürdig. An der Wand hinter ihm hing ein Gemälde, auf dem Wolken über hohen Meereswellen abgebildet waren.

Ich war noch nie am Meer, dachte Irma. Als sie spürte, dass der Blick des Doktors auf ihrem Gesicht ruhte, schaute sie verlegen zur Seite.

»Was führt Sie zu mir?«, fragte Dr. Bragenheim mit einer angenehmen Stimme, die Irma augenblicklich beruhigte.

Sie hoffte, dass es Martha ähnlich erginge und dass sie antworten würde, doch ihre Schwester fing an zu weinen und legte ihre Hand in die von Irma. Vermutlich erlebte der Arzt solche Szenen täglich. Mehrmals täglich? Unweigerlich blickte Irma auf seine Finger, die so schlank waren, wie Irma sie noch bei keinem Mann gesehen hatte. Sie schaute auf ihre eigenen Finger, die deutlich robuster und rauer waren. So entschlossen, wie es ihr möglich war, erklärte Irma, weshalb Martha und sie gekommen waren. Dr. Bragenheim ließ sie währenddessen nicht aus den Augen. Irma versuchte, seinem direkten Blick standzuhalten, wich ihm aber immer wieder aus und betrachtete das Gemälde hinter seinem Rücken.

Sie wäre jetzt gern an diesem Meer, wo immer es auch war. Weit entfernt von Berlin und dieser Situation. Beim Erzählen der Geschichte formulierte Irma alles so, wie sie es sich in den vorangegangenen schlaflosen Nächten zurechtgelegt hatte. Damit der Arzt einsah, Martha helfen zu müssen, obwohl sie bereits in der fünfzehnten Woche schwanger war. Als Irma an diesen Punkt kam, blickte sie ihm fest in die Augen, als sie beiläufig erwähnte: »Meine Schwester ist allerdings schon etwas darüber.«

Dr. Bragenheims Pupillen verengten sich. Er lehnte sich auf seinem hohen Stuhl zurück und schaute einen Moment lang wie abwesend aus dem Fenster. »Wie weit darüber?«

Irma zuckte mit den Schultern. »Wir wissen es nicht genau.«

»So leid es mir tut, dann werde ich nichts für Sie tun können.«

Martha löste ihre Hand aus Irmas und erhob sich. Irma zog Martha vehement auf ihren Platz zurück und redete auf den Arzt ein. Er hörte sich ihre Argumente geduldig an, bevor er sich zu ihr über den Tisch beugte. »Ich verstehe Ihre Not, die Not Ihrer Schwester. Doch ich darf das nicht tun! Ich würde es nicht mit meinem Gewissen vereinbaren können, bei einer so fortgeschrittenen Schwangerschaft einen Abort einzuleiten.«

Aber sonst konnte er es mit seinem Gewissen vereinbaren, ungeborenes Leben zu töten, dachte Irma, sagte aber nichts.

Dr. Bragenheim wies lächelnd auf den Behandlungsstuhl hinter dem Paravent und richtete sich an Martha. »Wollen wir doch erst einmal sehen, wie weit Sie tatsächlich sind.«

»Nein!«, widersprach Martha.

»Martha, bitte!«, flehte Irma.

Martha erhob sich. »Nein! Es ist zu spät! Tut mir leid, dass wir Ihnen solche Umstände bereitet haben.« Sie stürmte aus dem Zimmer.

»Martha!«, rief Irma und lief ihrer Schwester hinterher. Wie aus weiter Ferne nahm sie wahr, dass Dr. Bragenheim nochmals sein Bedauern aussprach, ihnen nicht helfen zu können. Irma dachte nur eines: Wenn Martha jetzt die Arztpraxis verlässt, dann geht sie hinaus in ein Leben mit einem Kind. Marthas Kind, um das Irma sich so würde kümmern müssen, als sei es das ihre. Das wollte Irma nicht. Doch was würde ihr anderes übrig bleiben?

Dr. Bragenheim folgte den beiden Schwestern ins Wartezimmer und half ihnen in die Mäntel.

»Sie können sich jederzeit bei mir melden, wenn Sie Rat oder Hilfe benötigen«, hörte Irma ihn noch sagen, als sie Martha bereits die Treppe mit den roten Teppich hinunter folgte. Bei jeder Stufe wippte Marthas dunkler, geflochtener Zopf.

»Gnädige Frau, ich bin überzeugt davon, dass Ihnen Ihr Schneidermeister einen wunderschönen Mantel anfertigen wird«, sagte Irma, während sie drei Meter Kamelhaarstoff in das hauseigene seidene Papier einwickelte.