8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

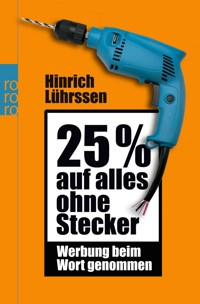

«Zehn Jahre lang habe ich Werbung beim Wort genommen. Damit müssen die Hersteller all der schönen Produkte schließlich auch mal rechnen. Dieses Vorhaben hat mir viel Ärger und viel Spaß eingebracht, es gibt Firmen und Händler, die ich nie wieder im Leben aufsuchen darf. Es hagelte Hausverbote und Drohungen, es gab auch Unternehmen, die mir recht gaben. Manche sind ausgerastet, andere haben mit mir gelacht. Aber nach diesen zehn Jahren muss ich auch Buße tun: Es tut mir leid, so viele Verkäufer und Verkäuferinnen genervt zu haben, es tut mir leid, dass die Marketingleute großer Hersteller durch mich ins Schwitzen kamen – ich würde all dies genau so noch einmal tun.» 25 Prozent Rabatt auf alles ohne Stecker – damit wirbt ein Baumarkt. Kein Problem, denkt sich Hinrich Lührssen, schneidet den Stecker einer Bohrmaschine ab und stellt sich an die Kasse. Was passiert, wenn man Werbung beim Wort nimmt, erprobt Hinrich Lührssen schon seit Jahren. Er macht Probefahrten durch tiefsten Matsch, nebelt sich mit Deo ein, um seine Wirkung auf Frauen zu testen, bestellt an der Fleischtheke einer bekannten Supermarktkette, ohne mit der Wimper zu zucken, exakt 268 Gramm Wurst und treibt Schafe in eine Bankfiliale – weil die ja bekanntlich unsere Schäfchen ins Trockene bringt … Lührssen nimmt die Werbebranche und ihre Versprechen ins Visier und erzählt unterhaltsam und witzig von peinlichen Werbepannen und verschollenen Werbefiguren. «Ein legendärer Reporter – einer der besten Deutschlands.» (Markus Lanz)

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 269

Veröffentlichungsjahr: 2011

Ähnliche

Hinrich Lührssen

25% auf alles ohne Stecker

Werbung beim Wort genommen

Über dieses Buch

«Zehn Jahre lang habe ich Werbung beim Wort genommen. Damit müssen die Hersteller all der schönen Produkte schließlich auch mal rechnen. Dieses Vorhaben hat mir viel Ärger und viel Spaß eingebracht, es gibt Firmen und Händler, die ich nie wieder im Leben aufsuchen darf. Es hagelte Hausverbote und Drohungen, es gab auch Unternehmen, die mir recht gaben. Manche sind ausgerastet, andere haben mit mir gelacht. Aber nach diesen zehn Jahren muss ich auch Buße tun: Es tut mir leid, so viele Verkäufer und Verkäuferinnen genervt zu haben, es tut mir leid, dass die Marketingleute großer Hersteller durch mich ins Schwitzen kamen – ich würde all dies genau so noch einmal tun.»

25 Prozent Rabatt auf alles ohne Stecker – damit wirbt ein Baumarkt. Kein Problem, denkt sich Hinrich Lührssen, schneidet den Stecker einer Bohrmaschine ab und stellt sich an die Kasse. Was passiert, wenn man Werbung beim Wort nimmt, erprobt Hinrich Lührssen schon seit Jahren. Er macht Probefahrten durch tiefsten Matsch, nebelt sich mit Deo ein, um seine Wirkung auf Frauen zu testen, bestellt an der Fleischtheke einer bekannten Supermarktkette, ohne mit der Wimper zu zucken, exakt 268 Gramm Wurst und treibt Schafe in eine Bankfiliale – weil die ja bekanntlich unsere Schäfchen ins Trockene bringt …

Lührssen nimmt die Werbebranche und ihre Versprechen ins Visier und erzählt unterhaltsam und witzig von peinlichen Werbepannen und verschollenen Werbefiguren.

«Ein legendärer Reporter – einer der besten Deutschlands.»

(Markus Lanz)

Impressum

Rowohlt Digitalbuch, veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, März 2011

Copyright © 2011 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg

Umschlaggestaltung ZERO Werbeagentur, München

(Fotonachweis: © Image Source/Getty Images)

ISBN Buchausgabe 978-3-62711-8 (1. Auflage 2011)

ISBN Digitalbuch 978-3-644-43791-3

www.rowohlt-digitalbuch.de

Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation

Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

www.rowohlt.de

Inhaltsübersicht

Vorwort

Wie alles anfing: Probefahrt bei Ford

Ich und der Axe-Effekt: Wie viele Frauen braucht ein Mann?

Werbedeutsch

A

B

C

D

Spüre den Unterschied

Cool Runnings beim Fiat-Händler

Wenn die Bank ihre Kunden hängen lässt

Tausche alte Möhre gegen neues Auto

Werbedeutsch

E

F

G

200 Gramm Kalbsleberwurst

Ein Renault auf der Treppe

Geht nicht, gibt’s nicht

Werbedeutsch

H

J

I

K

Volltrunken in der Apotheke

All you can eat

Nur 800 Meter

Urlaub auf Pump

Werbedeutsch

L

M

N

O

Orgie in Grün bei Hornbach

Wie ich mich schön trank

Fünf Schäfchen in der Bank

Werbedeutsch

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

25 Prozent auf alles ohne Stecker

Sammel dich dick

Wie viel Mineralwasser verträgt mein Goldfisch?

Werbe-Ikonen

Alles begann mit Beppo

Ich liebe fünf Bären – ist das normal?

Der weiße Wirbelwind

Trinken Bären Dosenmilch?

Wer wird denn gleich in die Luft gehen?

Die nackte Frau Antje und der Käsetoast Hawaii

Neulich bei Tilly

Klementine und der Hauptwaschgang

Karin Sommer – wunderbar

Wer war Dr. Best wirklich?

Traumberuf: Tchibo-Experte

Käpt’n Iglo fährt Taxi

Als das Fa-Mädchen sich auszog

Wie dem Hustinetten-Bären die Luft ausging

Der Bausparfuchs

Als der Persil-Mann Helmut Kohl traf

Meister Proper und der Ohrring

Uncle Ben in der Rassismus-Falle

Die geniale Generalin

Der erste Biber, der seine Zähne putzt

Die drei Musketiere

Die Tiger-Wahl

Der Junge auf der Kinderschokolade

Nonnen im Afri-Cola-Rausch

Das Zauberkreuz

Lurchi und seine Freunde

Frisch geduscht von der Klippe

Die Frosch-Perspektive

Macht die Lila Kuh Kinder dumm?

Der Dash-Reporter

Rom, die Sonne brennt

«Tötet Onkel Dittmeyer»

Der Hase, der am längsten kann

Claudia Bertani und die Sommerpause

Urlaub in Villabajo

Warum Raider jetzt Twix heißt

Die dreisten Malocher aus der Zomtec-Fabrik

Tschüs, Herr Kaiser

Das Lenor-Gewissen

Strahlerküsse schmecken besser

Die Rückkehr der Pril-Blume

Hemmungsloser Sex mit Peter von Frosta

Super-Ingo kehrt zurück

Bill Clinton und die Toyota-Affen

Die Tricks des Herrn Angelo

Der Melitta-Mann

Späte Reue: Manfred Krug und die T-Aktie

Wenn der Spot Spott erntet

Der Fluch von Nutella

Vorwort

Flucht ist sinnlos, es gibt kein Entkommen. Ob auf dem Bierdeckel, auf Papiertüchern in Toiletten, im Briefkasten, im Urlaub auf der einsamen Karibikinsel, beim Surfen im Netz und im Fernsehen sowieso:

Werbung erreicht uns alle, ständig und überall. Werbung kann zweifellos nerven. Doch wer will deshalb Werbung als Motor des Kapitalismus schon abwürgen? Und gehören der lustige Hustinetten-Bär, Tilly von Palmolive, Klementine, Herr Kaiser, Käpt’n Iglo und all die anderen als treue Gefährten durch Kindheit und Jugend nicht längst auch zu unserem Leben?

Wir alle zahlen für Werbung. Denn die rund 30 Milliarden Euro, die jährlich allein in Deutschland für Werbung ausgegeben werden, sind selbstverständlich in den Preisen für die einzelnen Produkte enthalten. Wer einen Schokoriegel kauft, zahlt auch für die Werbung für diesen Schokoriegel. Also machen wir doch das Beste daraus: Werbung sollte vom Konsumenten ernst genommen werden, und zwar Wort für Wort. Und wenn die Werbebotschaften nicht stimmen, dann wird es doch erst so richtig spannend: Werbung beim Wort genommen, und schon wird das Leben eines Verbrauchers zum Abenteuer. Kein Unternehmen kann es sich heute noch leisten, die Beschwerden seiner Kunden zu ignorieren, Ausnahmen bestätigen diese Regel.

Zehn Jahre lang habe ich Werbung beim Wort genommen. Damit müssen die Hersteller all der schönen Produkte schließlich auch mal rechnen. Dieses Vorhaben hat mir viel Ärger und viel Spaß eingebracht, es gibt Firmen und Händler, die ich nie wieder im Leben aufsuchen darf. Es hagelte Hausverbote und Drohungen, es gab auch Unternehmen, die mir recht gaben.

Zehn Jahre meines Lebens habe ich nun damit verbracht, den Werbeaussagen namhafter Hersteller tatsächlich zu glauben und genau das zu tun, was sie in ihrer Werbung versprechen. Manche sind ausgerastet, andere haben mit mir gelacht. Ich habe es mir in diesen zehn Jahren nicht leicht gemacht: Ich habe mich bis zur Bewusstlosigkeit mit Axe eingenebelt, um die im Werbespot versprochene Wirkung auf Frauen zu erzielen. Ich habe im Baumarkt von Bohrmaschinen und Kabelrollen die Stecker abgeschnitten, um damit der Werbung zu folgen: «25 Prozent auf alles ohne Stecker».

Einmal habe ich sogar fünf Schäfchen ins Trockene getrieben, und zwar in die Bank, die mir und allen anderen versprochen hatte: «Wir bringen Ihre Schäfchen ins Trockene.»

«Mach es zu Deinem Projekt!», fordert die Baumarktkette Hornbach, und ich mache es: Komplett mit grüner Farbe im Ganzkörpereinsatz streiche ich ein Zimmer, das danach zwar sehr interessant aussieht. Nur: Geht die Farbe vom Körper wirklich wieder ab? Können die im Baumarkt helfen?

Und können die bei Edeka wirklich 182 Gramm Fleischwurst aufs Gramm genau abwiegen? Sie müssen es können, beharre ich vor der Fleischtheke. Schließlich war es genau so in der Werbung zu sehen.

Renault verspricht in Anzeigen, dass sein neues Allradmodell auf Treppen fahren kann. Das stimmt nur zum Teil, finde ich zum Schrecken der Autohändler heraus. Denn: Mit dem nagelneuen Fahrzeug die Treppe rauf – das klappt hervorragend, runter allerdings leider nicht. Und nun?

Zehn Jahre lang habe ich fast jede Werbung ernst genommen und tauchte deshalb im Kampfanzug bei Praktiker auf und habe 42 Kilo Nutella gegen ein T-Shirt getauscht. Seit meinen Probefahrten im Matsch wie die Rallyefahrerin in der Werbung hängt mein Steckbrief offenbar bei jedem Ford-Händler, jedenfalls fühle ich mich jetzt ständig beobachtet, sobald ich ein Autogeschäft betrete.

Aber auch ich muss nach diesen zehn Jahren Buße tun: Es tut mir leid, so viele Verkäufer und Verkäuferinnen genervt zu haben, es tut mir leid, dass die Marketingleute großer Hersteller durch mich ins Schwitzen kamen – ich würde all dies genau so noch einmal tun.

Erst der Beinahetod meines geliebten Goldfisches Franz Ferdinand hat mich jetzt vorerst gestoppt. Denn der Goldfisch hat entgegen der Werbung des Herstellers doch kein Mineralwasser vertragen. Aber keine Sorge, ich werde nicht ewig trauern.

In einem weiteren Teil des Buches geht es um Werbedeutsch, seltsame und oftmals kuriose Werbe-Wort-Ungetüme, die zum ersten Mal vollständig übersetzt und damit auch enttarnt werden: von A wie «Atmungsaktiv» über die angeblich so wertvollen «Cerealien» bis hin zum hochgefährlichen «Gefrierbrand» und zu dem «Zement-Ceramid-Komplex», den wir uns ausgerechnet in die Haare schmieren sollen.

Wie unterhaltsam Werbung sein kann, zeigt auch der Blick in die Vergangenheit. In diesem Teil des Buches tauchen sie alle endlich wieder auf: Das HB-Männchen springt wieder in die Luft, der Marlboro-Mann ist überraschenderweise wieder genesen, und Karin Sommer reitet auf der Lila Kuh. Die beliebtesten Werbefiguren der Deutschen – wer dahintersteckte und was aus ihnen wurde. Ein Wiedersehen mit dem Tiger im Tank und dem Erdalfrosch, mit Meister Proper und Onkel Dittmeyer. Da werden hoffentlich viele Erinnerungen wach.

Viel Spaß beim Lesen

wünscht der Autor

Wie alles anfing: Probefahrt bei Ford

Es war ein Sonntag, das weiß ich noch ganz genau. Den «Tatort» mit Kommissar Stoever hatte ich gerade noch geschafft, bei «Sabine Christiansen» war ich wie immer eingenickt. Der übliche Dämmerzustand auf dem Sofa also, an einem Sonntagabend nach einer langen Woche. Als ich wieder aufwachte, war ich irgendwie im Privatfernsehen gelandet. Werbung, ich wollte gerade umschalten, als ich diese witzige Geschichte sah. Es geht um den neuen Ford Focus, der Konkurrent vom VW Golf. Ein Autoverkäufer nimmt winkend Abschied von einer jungen, brünetten Frau, die in dem Neuwagen zu einer Probefahrt startet. Das klingt noch nicht richtig spannend, aber was die Fahrerin dann mit dem brandneuen Ford Focus anstellt, hat man im Zusammenhang mit einer Probefahrt noch nicht gesehen: Sie rast Waldwege rauf und runter, Matsch und Dreck fliegen durch die Luft und auf den Neuwagen, die Probefahrt wird zur Rallye, die Gänge krachen, die Reifen rutschen, die Kiste röhrt. Im Gegenschnitt trinkt der Autoverkäufer ahnungslos einen Kaffee und putzt einen klitzekleinen Fleck von der Haube eines Ausstellungsfahrzeuges. Mit einem völlig verdreckten Neuwagen rast die Rallyefahrerin zurück zum Autohändler. Der Anzugträger wischt irritiert über die Motorhaube, schaut ziemlich blöd aus der Wäsche, bewahrt aber Fassung: Der Kunde ist eben König.

Die Frau am Steuer wird übrigens als «Claudia K., Rallyefahrerin», vorgestellt. Alle Probefahrten sind gleich, behauptet Ford im Januar des Jahres 2000.

Wirklich? Kann man bei der Fahrt mit einem geliehenen Neuwagen im Wert von damals 28 000 Mark so viel Spaß haben, ohne lästige Rücksicht auf den Zustand des Fahrzeuges? Ist der Autohändler als Besitzer des Probewagens stillschweigend damit einverstanden? Die Idee lässt mich nicht mehr los: Was passiert, wenn man diese Werbung beim Wort nimmt? Kostet nichts und könnte durchaus das eigene Leben bereichern. Ein Abenteuer des Alltags.

Eine Woche später, an einem Montagnachmittag, stehe ich zum ersten Mal in meinem Leben in den Verkaufsräumen eines Ford-Händlers in meiner Heimatstadt Bremen. Ford, bisher nicht meine Marke, gilt zur Jahrtausendwende als besonders dröge. Was soll man schon von einem Auto halten, das als Markensymbol eine Pflaume auf dem Kühlergrill trägt? Egal, denn beim neuen Ford Focus ist laut Werbung alles anders, außerdem verfolge ich ja ohnehin eigene Ziele, die ich natürlich nicht vorher verrate. 2-Liter-Maschine, 145 PS – das sollte reichen. Selbstverständlich blitzsauber – umso besser. Der Verkäufer – grünes Polohemd, schwarze Stoffhose – gibt sich alle Mühe, mir die Vorzüge eines Ford Focus zu erklären. Ein ganz neuer Maßstab in der Kompaktklasse, technisch ausgereift und ein Spitzenprodukt. Ich höre kaum zu. Wann kann ich endlich losbrausen?

«Der sieht ja prima aus. Richtig schön sauber», lobe ich. Kopie vom Personalausweis, Unterschrift unter der Erklärung für die Versicherung – dann endlich gehört der grüne, dreitürige Focus eine Stunde lang mir. Ich rolle vom Hof.

Wer Werbung beim Wort nimmt, kommt um ein gewisses Maß an Vorbereitung nicht herum. Wie wird die Gegenseite reagieren? Wie vermeidet man Forderungen auf Schadenersatz und eine Anzeige bei der nächsten Polizeidienststelle? Generell hoffe ich auf Verständnis für mein Tun: Schließlich denke ich mir den nachfolgenden Quatsch nicht willkürlich aus, sondern vollziehe nur nach, was in der Werbung gezeigt wird.

Es hat geregnet, der Parkplatz vor dem Weserstadion in Bremen mit den vielen Pfützen und Schlaglöchern ist hervorragend geeignet, ein Auto innerhalb kurzer Zeit vollständig einzusauen. Wenn man es darauf anlegt – und das tue ich –, nachhaltig. Um ein perfektes Erscheinungsbild des Fahrzeuges wie in dem Werbespot zu erreichen, schütte ich noch drei vorher vorbereitete Eimer mit stinkendem, dickflüssigem Matschwasser über das Neufahrzeug. So vergeht die Stunde wie im Fluge, und schon muss ich den Ford Focus zurück zum Händler bringen. Die optische Verwandlung ist nahezu perfekt gelungen. Völlig verdreckt, mit Matsch auf Scheiben und Dach, sieht das Fahrzeug jetzt aus wie in dem Werbespot.

Da werden die bei Ford entweder herzlich lachen oder mich wegen dieser ausgiebigen Probefahrt loben als einen Kunden, den man ernst nehmen sollte.

Der für mich zuständige Autoverkäufer wartet offenbar schon und macht keinesfalls einen ausgeglichenen Eindruck. Er sieht die Bescherung durch die Schaufensterscheibe. «Ich habe ihn auf Herz und Nieren getestet», lautet mein Erklärungsversuch nach der Rückkehr. «Ja. Sie bleiben dann aber auch bitte noch mal hier, weil wir eben die Polizei holen», sagt er mit deutlich aufgeregter Stimme. Die Polizei? Warum? «Weil das kein Testwagen ist. Wissen Sie, wie der aussieht? Können Sie das sehen?» Der Mann ist wohl richtig sauer auf mich. «Wo sind Sie denn mit dem Auto gewesen?», will er wissen. Mein Hinweis auf die aktuelle Werbung kann ihn leider nicht beruhigen: «Ich glaube, ich drehe durch. Gucken Sie doch mal, wie der aussieht. Der hat doch selbst auf dem Dach Dreck. Damit sind Sie doch nicht nur im Gelände gewesen.» Er wendet sich an einen Kollegen, der bereits draußen fassungslos den Probewagen bestaunt hatte: «Mark, ruf mal eben die Herrschaften von der Polizei.» Wir können uns schließlich gütlich einigen: Eine erste Überprüfung ergibt, dass keine ernsthaften Schäden an Karosserie, Motor und Getriebe entstanden sind. Ich sichere zu, dieses Autohaus nie wieder zu betreten.

Aber es gibt in der Stadt ja noch weitere Händler, die über einen brandneuen Ford Focus verfügen. Reagieren alle so?

Oder hatte ich nur Pech und das Bild von den Toleranzgrenzen bei Ford ist durch einen einmaligen Versuch völlig verfälscht, was ja auch nicht in Ordnung wäre. Beim nächsten Ford-Händler im Bremer Norden ist der Focus rot, mit fünf statt drei Türen, der Verkäufer älter, nur meine Vorgehensweise bleibt dieselbe. Nach meiner Probefahrt ist der Neuwagen völlig verdreckt, ich habe mir dabei erneut größte Mühe gegeben. Reaktion des Verkäufers bei der Rückgabe: «Das darf doch wohl nicht wahr sein.» Sein Chef, noch ein paar Jahre älter, erscheint und brüllt ohne Vorwarnung los: «Meinen Sie, ich nehm so ein Auto zurück? Für wen halten Sie uns denn?» Mein Hinweis auf die entsprechende Werbung von Ford geht in seinem Geschrei unter: «Ich verkaufe seit 1972 Autos, aber so ein Auto habe ich noch nie gesehen.» Wieder komme ich leider gar nicht zu Wort. Der etwa 65-Jährige ist nicht mehr zu stoppen, ich hoffe, dass ich hier keinen Herzinfarkt auslöse. «Das ist eine Frechheit, mit so einem Auto wiederzukommen. Das ist noch mehr: Das ist eine bodenlose Frechheit. Eine bodenlose Frechheit.» Ich murmele eine Entschuldigung, drücke ihm den Autoschlüssel in die Hand und ziehe mich aus seinem Verkaufsraum zurück.

Ende einer Probefahrt. Den Ford Focus habe ich nicht gekauft. Nichts bezahlt, aber Spaß gehabt. Werbung beim Wort genommen – das sorgt für einen gewissen Nervenkitzel und dient letztendlich einer guten Sache. Wer wirbt, muss damit rechnen, dass die Aussagen eines Tages auch mal überprüft werden. Ich bin bereit für das nächste Abenteuer.

Ich und der Axe-Effekt: Wie viele Frauen braucht ein Mann?

Brauchen Männer Deos? Müssen sie sich tatsächlich morgens, mittags und abends mit ihren weitgehend unbekannten Substanzen einsprühen, um peinliche Schweißbildung zu vermeiden und um dadurch soziale Akzeptanz zu erlangen?

Jahrtausendelang ging es jedenfalls auch ohne Deodorant, ohne dass die Menschheit an ihrem eigenen Körperschweiß zugrunde gegangen ist. Du riechst, du stinkst – da hat es in der Geschichte der Menschheit weitaus größere, bösere und gefährlichere Beleidigungen gegeben. Im Gegenteil – Achselschweiß und durchnässte Brusthaare waren über Generationen hinweg ein Beleg für ehrliche Arbeit. Nur Sesselfurzer schwitzen nicht.

Aber irgendwann in den achtziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts konnte die Parfümindustrie die Trendwende durchsetzen und auch Männer, jung und alt, als Zielgruppe verplanen. Wer jetzt immerhin noch kein Deo benutzt, erleidet peinliche Momente, die offenbar sogar zu einem schweren Trauma führen können. Schwitzflecken auf Hemden und T-Shirts sind noch vor dem vorzeitigen Samenerguss so ungefähr das Schlimmste, was einem Mann passieren kann. Wir kennen alle diese schrecklichen Bilder aus der Werbung: Wenn ein Mann schwitzt, reagiert die Umwelt mit Entsetzen und wendet sich angewidert ab.

Es gibt eine Reihe von Deodorants, die mit ihrer chemischen Zusammensetzung den Körperschweiß eines Mannes zurückdrängen können. Aber ein Deo kann noch viel mehr und wird dadurch für Männer aller Altersstufen besonders interessant: Axe vom Unilever-Konzern steigert die Beliebtheit von Männern bei Frauen. Das glaubt man vielleicht erst nicht, ist aber durch diverse Werbeaufnahmen belegt: Zuerst reißt in einem Fahrstuhl eine attraktive Blondine einem Anzugträger ebendiesen vom Leib und vergeht sich an ihm, sein Einverständnis lag offenbar vor. Warum sie das tat? Der männliche Mitfahrer im Fahrstuhl hatte Axe benutzt und dadurch den Axe-Effekt ausgelöst.

Unvergessen auch diese Bilder, die den Axe-Effekt eindrucksvoll belegen:

Tausende von Frauen – echt: Tausende – schwimmen auf einen weitläufigen Sandstrand zu. Gemeinsam hüpfen sie über die Klippen und stürmen wild entschlossen auf einen braungebrannten Männerkörper zu, der sich rein zufällig gerade am Strand mit dem Deodorant von Axe besprüht.

«Spray more, get more» heißt der in sich schlüssige Werbeslogan. Der Betrachter des Werbespots sieht nicht und weiß nicht, wie es nach dem Eintreffen der Frauenhorde für einen Mann, der über den Axe-Effekt verfügt, weitergeht. Aber man ahnt es natürlich: eine wilde Sexorgie, erst die eine, dann die anderen 999 Frauen.

Ein typischer Tag im Leben eines Mannes, sofern er Axe benutzt und am Strand einer einsamen Insel steht.

Beides war mir bisher noch nicht vergönnt. Aber ich kenne inzwischen die Ursache: Ich habe bisher überhaupt kein Deo benutzt und gehöre damit zu einer zugegebenermaßen inzwischen seltenen Spezies, die Verweigerung ist bei mir wie in den meisten anderen Fällen leider altersbedingt. Klagen von Frauen über die Abwesenheit einer chemisch hergestellten Duftnote auf meinen Körper habe ich nie gehört.

Aber so einfach ist das eben nicht mehr. Gegen Erfolg bei Frauen ist jedenfalls grundsätzlich aus der Sicht eines Mannes nichts einzuwenden. Die Erfindung des Axe-Effekts kann sogar als Befreiung und wirtschaftlicher Fortschritt bewertet werden: Früher gab es solche Düfte. Und der Käufer wusste vorher nie, ob die Mischung aus zerriebenen indischen Elefantenhoden mit Resten der Spanischen Fliege zum unverschämten Preis tatsächlich zu extremen sexuellen Abenteuern führt. Sehr unwahrscheinlich.

Jetzt aber steht das explosive Parfümgebräu im Regal im nächsten Supermarkt, sogar mit unterschiedlichen Duftnoten. Eigentlich erstaunlich, dass es nicht wesentlich häufiger in Fahrstühlen, in Meetings und vor der Bar zu Massenorgien kommt, weil sich irgendjemand kurz vorher mit Axe eingesprüht hat.

Oder schweigen alle Beteiligten, damit nicht noch mehr Männer auf den Axe-Effekt setzen und sich dann ja immer mehr die gleich bleibende Zahl an durch Axe angetörnten Frauen teilen müssten? Wie wirkt Axe wirklich? Welche Dosis aus der Dose sollte man verwenden? Und wie sieht es mit einer Garantie aus? Haftet der Hersteller, wenn der Axe-Effekt ausbleibt?

Fragen, die noch nie gestellt wurden. Und zu den Antworten führt nach reiflicher Überlegung nur ein Weg: ein Selbstversuch. Um Ärger zu vermeiden, sollte der möglichst in einer beziehungslosen Lebensphase liegen, denn wieder und wieder die eigene Ehefrau oder Freundin hätte nur eine geringe Beweiskraft für den Axe-Effekt.

Mein Versuchszeitraum erstreckt sich über ein langes Wochenende, für eventuelle Beschwerden bei Hersteller oder Händler plane ich den nachfolgenden Montag ein. Hier exklusiv das Versuchsprotokoll:

Freitag, elf Uhr vormittags: Beginn des Versuchs. Ich betrete die erste Drogerie und stehe nach einer Minute vor dem richtigen Regal und leider nach weiteren zehn Sekunden vor dem ersten Problem: Welches Axe-Deo soll es denn sein? Es gibt nämlich fünf verschiedene Duftnoten. Soll ich «Instinct» nehmen oder lieber gleich «Shock»?

Ich entscheide mich zunächst für «Moschus». Aus guten Gründen, denn der Duft kam ursprünglich aus dem Sekret einer Drüse am Bauch des Moschushirsches, unmittelbar vor den Geschlechtsorganen.

Niemals hatte man gehört, dass Moschushirsche im Laufe der Geschichte durch Schweißausbrüche unangenehm aufgefallen waren. Moschushirsche sind mittlerweile zwar vom Aussterben bedroht, das liegt vermutlich an dem großen Erfolg als Duftspender, denn irgendwoher muss das Sekret ja kommen. Mittlerweile werden Moschushirsche gezüchtet, der Moschusduft wird schon seit Jahrzehnten synthetisch hergestellt. Was bleibt, ist der Mythos: ein stämmiger Hirsch, der fortwährend Rehe bespringt. Ich gebe zu, dass eine derartige Assoziation meine Kaufentscheidung maßgeblich beeinflusst. Drei Sprühdosen Axe, Duftrichtung Moschus, Einzelpreis 2,98 Euro, landen in meinem Einkaufskorb. Die richtige Wahl?

Vorsichtshalber bitte ich aber doch eine Verkäuferin in der Drogerie um Hilfestellung: «Entschuldigung, welche Sorte finden Sie am besten?» Die Verkäuferin im weißen Kittel, so um die 40 Jahre, ist an derartige hilflose Fragestellungen offenbar gewöhnt und macht sich mit Feuereifer an die Beratung. Ich reiche ihr eine Sprühdose mit «Moschus», sie sprüht es vorsichtig auf ihren Handrücken, schnuppert. Doch so macht das keinen Sinn, ich will ja das Objekt der Begierde werden. Also bitte ich die Verkäuferin, mich erstens einzusprühen und zweitens mich zu beschnuppern. Für mich persönlich der erste Frauenkontakt mit Axe-Effekt. Ich öffne die Seitenflügel meines Sakkos, damit der Duft auch meine Achseln erreichen kann.

Nach dem Besprühen bleibt sie allerdings auf Abstand – keine Anzeichen, dass sie in den nächsten Minuten über mich herfallen will. Das trifft sich gut, denn eigentlich ist sie gar nicht mein Typ. Dieser Umstand könnte übrigens generell gegen den Axe-Effekt sprechen: Wenn der Duft alle Frauen enthemmt, wie kann der männliche Deo-Konsument dann die Frauen abwehren, die für seine persönlichen Sexabenteuer auf keinen Fall in Frage kommen? Wo liegt die Altersgrenze bei der Wirkung des Duftes? Schließlich möchte man in der Regel weder mit dem Gesetz in Konflikt kommen (Minderjährige!), noch der unfreiwillige Gespiele für reife, entrückte Damen mit Rollator werden.

Zurück zur Verkäuferin. Sie inhaliert den synthetisch hergestellten Duft des Moschushirsches, verzieht aber nach gefühlten fünf Sekunden bereits das Gesicht: «Boah. Nee. Das ist ja überhaupt nicht … Das würde ich definitiv nicht nehmen.» Aber sie ist ja, wie gesagt, auch nicht mein Typ, und deshalb bedanke ich mich und trage die drei Spraydosen Axe-Moschus im Korb zur Kasse.

Die Kassiererin, zehn Jahre jünger als ihre Kollegin und unter uns gesagt viel hübscher, hat nach meiner Einschätzung in Sachen Axe-Effekt eine höhere Kernkompetenz. Also traue ich mich, folgende Frage zu formulieren: «Wirkt denn das wirklich so? Ich meine, so wie in der Werbung?» Da lächelt sie ganz süß. «Also, Axe ist eigentlich schon schön.»

«Meinen Sie denn, dass das auch hinhaut? Dass da Frauen schon drauf anspringen?»

Kassiererin: «Dass Sie jetzt mehr Kontakt kriegen?»

«Ja, darum geht es.»

Kassiererin: «Das müsste man dann sehen. Also ich möchte Ihnen da jetzt nichts versprechen. Nachher klappt es dann nicht. Da ist keine Garantie drauf.»

Samstag, 9.30 Uhr, zweiter Versuchstag: Erst wie offenbar überall üblich die Zähne geputzt und geduscht, dann das erste Mal an diesem Tag die Spraydose von Axe in der Hand. Ich öffne ganz vorsichtig die Kappe und schnupper – nichts. Die ersten Sprühversuche, dreimal unter jede Achsel, einmal auf die Brust. Es riecht eher streng, wahrscheinlich nahe am Originalduft des Moschushirsches. Hemd drüber, Sakko an und nichts wie raus in das erste Versuchsfeld. Der Fahrstuhl in meinem Haus, fünf Stockwerke. Ich wohne zwar im zweiten, fahre aber erst allein ganz nach oben, um den Versuchsweg zu verlängern. Da stehe ich vor der Tür und warte auf Mitreisende.

Nach gefühlten zwei Stunden erscheint ein junges Ehepaar, sie drückt den Fahrstuhlknopf. Nö, ich fahre nicht mit, für sexuelle Experimente ist es mir morgens zu früh. Also weiter warten auf eine weibliche Versuchsperson. Endlich: Brünett, schickes graues Kostüm, Halbschuhe – ich habe sie vorher noch nie gesehen. Wir beide rein, ich stehe ihr ganz unverfänglich gegenüber. Dann sind wir auch schon im Erdgeschoss, und es gab fünf Etagen lang nicht den geringsten Hinweis auf den bevorstehenden Austausch von Zärtlichkeiten im Fahrstuhl. Macht nichts, ich habe vorsichtshalber alle drei Dosen mit Moschus mitgenommen.

Samstag, elf Uhr, Straßencafé. Ich lege nach, sechs neue Duftstöße unter jede Achsel, einmal auf den Kopf. Endlich, eine Reaktion: Zwei Frauen vom Nachbartisch verziehen das Gesicht, schauen ungläubig zu mir herüber. Ich lege noch mal nach, vier weitere Sprühattacken erreichen meine Achseln. Jetzt sind sie offenbar sogar richtig sauer und tun so, als wenn sie sich frische Luft zuwedeln würden. Das sieht ziemlich affig aus, und ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob sie mich wirklich begehren sollten. Die erste verbale Reaktion auf den Einsatz von Axe lautet:

«Sie sind doch nicht allein hier. Ich will das nicht riechen.»

«Ich dachte, das riecht anregend, ehrlich gesagt.»

Ihre Antwort: «Ich habe mich doch schon geäußert, oder?»

Die Zweite vom Nachbartisch will auch noch was sagen:

«Vielleicht probieren Sie es doch mal mit zwei Flaschen.»

Was sie nicht weiß: Selbst meine erste Sprühdose ist immer noch halb voll, obwohl ich bereits jetzt nach Einschätzung der Damen vom Nachbartisch rieche wie zwei Moschushirsche.

Zwei Stunden später, Eiscafé. Die Gelegenheit ist günstig. Die Dame vom Nachbartisch ist offenbar allein hier, und die Tische stehen eng nebeneinander. Nur wenige Zentimeter trennen mich von der etwa 30-jährigen Blondine. Dieses Mal setze ich alles auf eine Karte und leere ohne Pause die dritte Dose. Sofort werde ich von ihr angesprochen. Dies kann durchaus als erster Erfolg im Versuchsprotokoll vermerkt werden, denn ohne den Einsatz von Axe hätte sie mich sehr wahrscheinlich nicht angesprochen.

Sie hat sogar ein gewisses Interesse:

«Darf ich mal eben fragen, warum Sie immer sprühen?»

«Ich habe gehört, dass es eine anregende Wirkung haben soll.»

Sie: «Ich habe mir das schon gedacht, dass Sie denken, das ist wie in der Werbung.»

«Und?»

Sie: «Kommt nicht ganz hin.»

«Wie empfinden Sie das?»

Sie: «Eher unangenehm.»

«Unangenehm???»

Sie: «Ja. Weil es einem eher die Nasenhaare wegbrennt, als dass es angenehm ist.»

Um es kurz zu machen: So oder so ähnlich enden die weiteren Experimente, die ich an diesem Versuchstag durchführe. Mit einem Restaufkommen von eineinhalb gefüllten Spraydosen Axe-Moschus beende ich den Tag.

Es ist nicht schön, auf so viel Ablehnung zu stoßen. Die Kritiken waren geradezu vernichtend, davon muss ich mich erholen und lasse deshalb den Sonntag als weiteren Versuchstag ausfallen. Lieber allein als diese Zurückweisungen!

Der Hersteller wird schon noch merken, was er da bei mir angerichtet hat.

Montag, zehn Uhr, die Konzernzentrale von Unilever in Hamburg.

Vor dem Betreten des Gebäudes nebele ich mich noch einmal so richtig ein, auch die zweite Dose ist jetzt leer.

Leider hockt die Empfangsdame hinter einer Scheibe. Zufall? Oder Geruchsschutz, weil vor mir schon andere Moschus-Nutzer vorstellig geworden sind?

«Guten Tag, gibt es bei Ihnen wohl eine Beschwerdestelle?»

Empfangsdame: «Beschwerdestelle?» Sie greift zum Telefon. «Worum geht es denn?»

«Ich habe hier dieses Spray, und da bleibt der Axe-Effekt leider völlig aus.»

Empfangsdame am Telefon: «Hier ist unter ist der Herr …» – sie fragt nach –

«… Herr Lührssen, der steht hier mit dem Axe und wollte sich beschweren. Können Sie bitte runterkommen?»

Ich muss warten und nutze die Gelegenheit. Im Empfangsbereich stehen schicke braune drehbare Ledersessel. Durch jede Drehung im Sessel bei gleichzeitigem Dauersprühen verbreitet sich der Duft in erhöhter Geschwindigkeit. Schließlich ist auch die dritte Dose restlos leer, und ich warte dringend auf eine Stellungnahme des Unilever-Konzerns.

Nach einer Wartezeit von fünfzehn Minuten erscheint eine jugendliche Dame von der Marketingabteilung des Konzerns. Ich komme gleich zur Sache:

«Mache ich vielleicht irgendetwas falsch? Muss ich noch mehr sprühen? Ich habe jetzt an den letzten drei Tagen drei Dosen …»

Weiter komme ich nicht, sie verzieht das Gesicht wie schon so viele Frauen vor ihr, seit ich den Axe-Effekt teste!

Die Marketingfrau: «Nee, ich glaube, Sie haben schon genug gesprüht. – Was stellen Sie sich denn vor? Wie, wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Ich möchte ja gern irgendetwas für Sie tun. Mehr sprühen brauchen Sie, glaub ich, nicht. Dann hat es ja irgendwann den gegenteiligen Effekt.»

Ich verweise auf den Werbeslogan: «Spray more. Get more.» Dieses «more» ist bei mir ja völlig ausgeblieben.

Darauf die Marketingfrau: «Das bleibt ja offen in der Werbung. Sie sehen zwar, dass dann die Frauen kommen, aber … das ist Interpretationssache. Aber was wir garantieren können, ist, dass es duftet und dass es gegen oder vorm Schwitzen schützt.»

Okay, das tun andere Deos ja auch, gebe ich zu bedenken. Die Marketingfrau sieht sich zu dieser Klarstellung gezwungen: «Es wird nicht dazu kommen, dass Sie letztendlich die Frau fürs Leben finden, das können wir nicht … Oder überhaupt, dass Ihnen die Frauen nachlaufen.»

Na ja, die Frau fürs Leben muss es ja auch gar nicht unbedingt sein, begründe ich als Kunde ein gewisses Maß an Kompromissbereitschaft. «Wissen Sie, es muss nichts Ernsthaftes sein. Aber da muss doch was laufen.»

Sie könne mir wirklich nicht weiterhelfen. Mit diesen Worten endet die Kommunikation zwischen Kunde und Hersteller. Sie bringt mich zum Ausgang und dreht sich nach der Verabschiedung noch nicht einmal nach mir um.

Der Axe-Effekt zerplatzt wie eine Seifenblase.

Ich war übrigens nicht der Einzige, der daran geglaubt hat. Der 26-jährige indische Staatsbürger Vaibhav Bedi hat den Unilever-Konzern sogar verklagt wegen irreführender Werbung mit dem Axe-Effekt. Nach Meldungen von Nachrichtenagenturen forderte er einen Schadensersatz von 30 000 Euro. Denn er habe auch nach sieben (!) Jahren regelmäßigen Gebrauchs keine Freundin finden können. Schließlich habe er Depressionen bekommen. Wie Leidensgenosse Bedi auf die Summe von 30 000 Euro kam, wurde nicht gemeldet. Pro entgangener Frau ein Euro?

Leider hat das zuständige Gericht in Amsterdam (Hauptsitz des Unilever-Konzerns) die Annahme der Klage abgelehnt.

Werbedeutsch

A

Es wird Abend. Und bevor die Sonne endgültig hinter seinen Feldern und Äckern versinkt, schaut der Bauer besorgt nach dem Rechten. Sind die Kühe wirklich glücklich? Geht es den jungen Kartoffeln gut? Blüht der Blumenkohl? Wächst und gedeiht alles prächtig? Ohne böse Chemie? Tag für Tag, ob Winter oder Sommer, kümmert sich der brave Bauer persönlich um alles. So oder so ähnlich stellen wir Verbraucher uns das vor, wenn von kontrolliertem Anbau die Rede ist. Die Wahrheit ist: Ob der Landwirt tatsächlich täglich oder nur alle Jubeljahre seinen Anbau kontrolliert, ist damit völlig offen. Der Begriff ist gesetzlich nicht geschützt. Wer was wann und wo und vor allem wie oft kontrolliert, ist völlig offen.

Wer damit wirbt, macht sich mittlerweile fast schon verdächtig – so jedenfalls die Überlegungen beim Knäckebrothersteller Wasa. Folge: Das Signet «aus kontrolliertem Anbau» ist auf den Knäckebrot-Verpackungen nicht mehr zu finden.

Genauer ist da schon die Werbebotschaft: «aus integriertem Anbau». Denn damit ist immerhin die Verpflichtung verbunden, beim Anbau möglichst mit natürlichem Dünger auszukommen und den Einsatz von Chemikalien so weit wie möglich zu minimieren. Allerdings: Pflanzenschutzmittel sind auch beim «integrierten Anbau» grundsätzlich nicht verboten.

Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte auf die Worte «ökologisch» und «biologisch» achten. Denn in diesen Fällen ist nach den Bestimmungen der EU tatsächlich ein genauer Nachweis erforderlich, dass keine Chemie auf den Feldern versprüht wurde. Die Vorschriften der EU gelten allerdings nur für Erzeugnisse aus pflanzlicher Produktion, nicht für Fleisch. Es geht noch verwirrender: Das angebliche Gütesiegel «kontrollierte Aufzucht» für Kotelett oder Roulade garantiert nur, dass der Landwirt bei der Aufzucht seiner Schweine und Rinder keine Masthilfen verfüttert hat. Mehr nicht. So bleibt uns Verbrauchern immer noch nur eine Wahl: entweder hungrig oder satt, aber verwirrt.