9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: EK-2 Publishing

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Erleben Sie die feinfühlige Autobiografie des Artilleriebeobachters Hans Heuer, der mehr als neun Jahre seines Lebens in Krieg und Kriegsgefangenschaft verbrachte! Hans Heuer hat während seiner Fronteinsätze im Zweiten Weltkrieg akribisch Tagebuch geführt. Viele Jahrzehnte nach Kriegsende hat er aus seinen Aufzeichnungen und Erinnerungen das vorliegende Buch über seine Zeit im Krieg und in der Gefangenschaft verfasst. Er verstarb, ehe es veröffentlicht werden konnte. Sein Sohn Rüdiger Heuer hat seinem Vater diesen letzten Wunsch nun erfüllt … Synopsis April 1939: Hans Heuer, 19 Jahre alt, beginnt einen neuen, hoffnungsvollen Lebensabschnitt: Zunächst Arbeitsdienst, dann ein Studium am Nürnberger Technikum – doch die unbeschwerte Zeit findet ein rasches Ende: Der Krieg beginnt und reißt den jungen Mann aus Nördlingen mit sich fort: Vom heißen Afrika an die bitterkalte Ostfront – doch nirgends fühlt sich der Bayer so fremd wie in Ostpreußen, als ihn sein Weg nach Königsberg führt. Auch seine Rolle als Soldat will ihm nicht so wirklich passen: Ob in Belgien, Italien, Libyen, Polen oder an der Ostfront – sein Interesse gilt Landschaft, Architektur und Menschen. Er beginnt mit Tagebuchaufzeichnungen, zwingt sich jeden Tag zu schreiben und wird so zum Chronisten des Alltags der Soldaten und später der Kriegsgefangenen. Er erzählt von der Freundschaft mit „dem Feind“ in Belgien, von den Krankenlagern, der Langeweile, der Grausamkeit des Krieges, dem Hunger und davon, wie sich die Menschen im Krieg verändern: Wie sie jegliche Zivilisation verlieren, wie aber gleichzeitig auch immer wieder Hoffnung, Aufopferung, Barmherzigkeit und Anstand zu finden sind. Die Stationen im militärischen Werdegang Hans Heuers auf einen Blick: Reichsarbeiterdienst 1939 Belgien 1940 Wüstenkrieg in Afrika 1941 Ostfront 1942-1945 Kriegsgefangenschaft 1945-1948 Das dürfen Sie von diesem Buch erwarten: - Hans Heuers berührender Bericht über Fronteinsätze und Gefangenschaft - Die originalen, ungekürzten Tagebuchaufzeichnungen des Autors - Zahlreiche Fotos, Zeichnungen und Dokumente aus dem Archiv der Familie Lesen Sie daher unbedingt das unvergessliche Manifest eines jungen Soldaten, der fast ein ganzes Jahrzehnt seines Lebens an Krieg und Gefangenschaft verlor!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

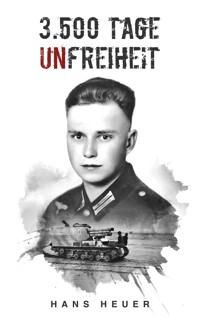

Hans Heuer

3.500 Tage Unfreiheit

1. April 1939 - 18. Oktober 1948

Zweiter Weltkrieg – Tagebuch und Autobiografie des Soldaten Hans Heuer aus Afrika, von der Ostfront und aus der Gefangenschaft

WIDMUNG

Gewidmet den Kameraden aus Krieg und Gefangenschaft, die mir aus dem Kontakt in Gesprächen und im Dienst in guter Erinnerung sind und wegen Tod oder Krankheit nicht das Glück hatten, die Zeit danach bis heute so bewusst zu erleben, wie es mir vergönnt war.

Gemessen an den schrecklichen Tagen des Krieges und der Gefangenschaft erleben wir heute gute und schöne Zeiten, die frei sind vom damaligen Zwang. Das Leben und Sterben der Kameraden darf nicht umsonst gewesen sein. Sie sollen uns Mahnung sein, und meine Schilderungen sollen das unterstreichen.

An dieser Stelle möchte ich meinem Freund Friedrich Seegenschmiedt, Erlangen, für seine Unterstützung danken.

VORWORT

Es ist kein nüchterner und zackiger Bericht eines Generalstabes, es ist vielmehr eine Niederschrift des Tagesgeschehens und Lebens eines einfachen Landsers

Dieser Zeitzeugenbericht basiert auf meinen Erinnerungen und Tagebuchaufzeichnungen. Wenn ich in der folgenden Darstellung gelegentlich die Ich-Form verwende, so aus Gründen der Wahrheit und der genauen Darstellung und nicht deshalb, um im Mittelpunkt zu stehen. Mein Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. April 1939, meinem 19. Geburtstag, bis zum 18. Oktober 1948. Zwischen beiden Daten liegen 3.500 Tage, also mehr als neun Jahre in militärischen oder militärähnlichen Verbänden.

Mit Beginn meiner Soldatenzeit begann ich, täglich Eintragungen in kleine Taschenkalender zu machen. Auf meine Art, täglich und gewissenhaft, aber knapp. Ich begann damit nach der Ausbildung ab dem Jahr 1941, dem Jahr, von dem an für mich ein unstetes, sehr bewegtes, aber auch interessantes Leben begann. Anhand meiner Aufzeichnungen von 1941 bis 1943, manchmal banal, manchmal aufregend zu lesen, aber doch recht genau, laufen die Geschehnisse wie ein Film vor mir ab. Sie beschwören bei mir immer noch recht unangenehme Erinnerungen herauf. Leider ist mein Tagebuch 1944 (Taschenkalender) mit einigen anderen Gegenständen, wertvollen Fotos und dem Soldbuch in den Tagen der Gefangennahme verlorengegangen. Was man nicht schon vorher bei den beschwerlichen Märschen weggeworfen hatte, haben uns die Russen weggenommen.

Hätten mir die Russen im Januar 1945 bei der Gefangennahme nicht den Kalender von 1944 abgenommen, so würde ich die Aufzeichnungen über fast meine ganze Soldatenzeit besitzen. Es ist überhaupt ein Wunder, das die herübergeretteten Kalender überlebt haben, jeder vollgeschriebene kam zu den Eltern in die Heimat, wo sie viele Jahre, beinahe als nutzloses Papier angesehen, in der Schublade lagen.

Es ist heute kaum zu fassen, dass – als die versprochenen Siege nach den anfänglichen Erfolgen auf sich warten ließen – die Durchhalteparolen so gut vom Volk aufgenommen wurden. Dass es blindlings bis zu seinem völligen Untergang, materiell und menschlich, mitmachte

Es ist kein nüchterner und zackiger Bericht eines Generalstabes, es ist vielmehr eine Niederschrift des Tagesgeschehens und Lebens eines einfachen Landsers, das manchmal banal erscheinen mag. Dass diese kleinen Büchlein jemals derartige Bedeutung erlangen würden, hätte ihnen keiner zugetraut; sie stehen am Anfang, oder sogar im Mittelpunkt meines Zeitberichtes, das meiner Person gerecht werden soll, die, ähnlich dem braven Soldaten Schwejk, sich auf besondere Art und Weise durch all die Wirrnisse, Strapazen, Tragödien, Komödien und was sonst noch gemogelt hat. Wie sonst würde ich, Hans Heuer, heute noch leben?

Im Jahr 1981, nach Ende des Berufslebens und dem Beginn von geruhsameren Tagen, habe ich meine Notizbücher wieder hervorgeholt und fein säuberlich abgeschrieben. Man bedenke, dass sie mit Bleistift geschrieben sind und ich sie Tag und Nacht in der Brusttasche getragen habe, d.h. dass sie zum Teil schwer zu lesen sind. Die nunmehr gut lesbare Abschrift der Kalender, die ohne weiteres als Kriegstagebücher gelten können, werden - im Zusammenhang gelesen - den überraschen, der sich von dieser Zeit und dem Soldatenmilieu ein Bild machen will.

Die hier skizzierte, sehr persönliche Charakterisierung dieser Zeit muss derart verstanden werden, dass die Aktivitäten des NS-Staates, die mit jenen in Italien zu vergleichen waren, ihren ganz besonderen Charakter hatten und wie ein Bann über dem Volk lagen. Es ist heute kaum zu fassen, dass – als die versprochenen Siege nach den anfänglichen Erfolgen auf sich warten ließen – die Durchhalteparolen so gut vom Volk aufgenommen wurden. Dass es blindlings bis zu seinem völligen Untergang, materiell und menschlich, mitmachte.

Wo war der Widerstand?

Zweifel hinsichtlich der politischen und menschlichen Beweggründe für das Verhalten der damals lebenden Menschen, Zweifel daran, ob ihre Handlungsweise richtig war, sind angebracht. All dies ist jedoch nur aus jener Zeit heraus zu verstehen, und über diese Zeit können nur solche Menschen glaubhaft berichten, die in ihr gelebt haben. Diese Menschen werden immer weniger. Auf ihr Urteil sollte man sich verlassen, wenn die Frage nach dem wahrheitsgetreuen Bericht über die NS-Zeit gestellt wird.

Einen gewissen Widerstand gegenüber dem, was dem Volk in immer stärkerem Maße aufgebürdet wurde, gab es schon, wenn auch in den meisten Fällen nur einen sehr zaghaften. Die meisten befanden sich in der Mitte zwischen der Clique der Regierenden mit ihren wenigen und treu Ergebenen auf der einen Seite und der Widerstandsbewegung auf der anderen.

Dass es so etwas wie eine echte Widerstandsbewegung geben könnte, war für uns junge, um die 20 Jahre alten Soldaten im Jahr 1944 nicht vorstellbar – bis das deutsche Volk dann am 20. Juli 1944 von dem Attentat auf Hitler überrascht wurde. Keiner konnte es glauben. Gab es doch die allmächtige Gestapo, die dahintergekommen wäre.

Ich lag in diesen Tagen in einem Lazarett in Thüringen; sollte der Krieg mit diesen Geschehnissen ein Ende haben? Ein unglaublich erlösender Gedanke. Ich befand mich in diesem Moment ja bereits in der Heimat. Aber die Diktatur siegte erneut und die Front sollte mich nicht loslassen.

Eine gute Gesundheit und viel, viel Glück gehörten dazu, um weiter bestehen zu können.

Das Ende der Diktatur, doch immer noch keine Freiheit

In diesen Julitagen war gerade die Hälfte der Zeit vergangen und das Maß an Opfern für den Staat war für mich voll. Zurückblickend kann gesagt werden: verglichen mit der zweiten Hälfte dieses Zeitraums, erscheint die erste Hälfte noch recht harmlos, wenn ich an Lazarettaufenthalte, Heimaturlaube, ungezwungene Wochen beim Stellungskrieg an der Front während der Waffenpause und Essen nach Herzenslust in den letzten Wochen des Jahres 1944 denke. Es wäre eigentlich ein schöner Übergang zum zivilen Leben gewesen, wenn, ja wenn, die NS-Diktatur am 20. Juli ihren Todesstoß erhalten und nicht gesiegt hätte.

Doch ab diesen Julitagen 1944 sollte es mit der Diktatur steil bergab gehen: Nur noch wenige glaubten an den Sieg. Resignation erfasste die Menschen, auch uns Soldaten, deren schweres Leben an der Front eigentlich von Siegesgewissheit getragen sein sollte. Meine Gefangennahme am 17. Januar 1945 durch die Russen, so werden es auch die anderen Zeitgenossen empfunden haben, glich einem Sturz aus großer Höhe, bei dem, unten angekommen, Tage mit noch unbeschreiblicherem Elend und Entzug von Freiheit begannen, als ich sie vorher erlebt hatte. Eine gute Gesundheit und viel, viel Glück gehörten dazu, um weiter bestehen zu können.

Aus der Vergangenheit lernen

Die Aufzeichnungen in meinen Tagebüchern sind Stichworte, die mir zusammen mit meinem guten Erinnerungsvermögen geholfen haben, mit Worten genaue Bilder jener Jahre und Tage zu zeichnen. Eine erste Niederschrift erfolgte im Frühjahr 1981, ich habe sie bis heute, 1991, laufend ergänzt und verbessert. Alle Feststellungen haben auch heute noch ihre Gültigkeit.

Und noch etwas: Hier sind keine besonderen Heldentaten oder großartige militärische Einsätze beschrieben, (wie sie heute zu Hunderten - meist in ganz einfacher Form erscheinen). Hier ist etwas anderes beabsichtigt: Es soll aufgezeigt werden, welche Folgerungen aus einem Leben gezogen werden können, das über Jahre hinweg in äußerster Unfreiheit verlief. Folgerungen, die für die heutige Zeit von Nutzen sein können. Meine Erlebnisse stellen dazu, gewissermaßen, nur den Ausgangspunkt dar, von dem aus der Leser sich seine eigene Meinung bilden kann.

Kapitel 1 1939 – Es fing alles ganz harmlos an, dann jedoch…

Dieser Bericht beginnt im April 1939 mit meinem sechsmonatigen Arbeitsdienst (RAD). So fing damals bei vielen jungen Menschen ein hoffnungsvoller Lebensabschnitt an, der in meinem Fall mit einem Studium der Elektrotechnik an einem Nürnberger Technikum fortgesetzt wurde. Der Arbeitsdienst war nicht militärischer Art, doch weil ich ihn in Nürnberg, der Stadt der „Reichsparteitage“, leistete, war schon in dieser Zeit die militärische Stimmung spürbar.

Der Krieg wirft seine Schatten

Das zivile Leben glitt immer mehr in ein Leben mit Einschränkungen und Verordnungen ab. Immer mehr lastete auf den Menschen das Gefühl, weniger sich selbst, als vielmehr dem Staat zu gehören.

Die großen Veranstaltungen und Aufmärsche in Nürnberg wurden durch den Kriegsbeginn am 1. September 1939 unterbrochen; die Prachtbauten und Aufmarschfelder auf dem Parteitagsgelände lagen verwaist da – und strahlten dennoch Macht und Siegesgewissheit aus. Das Großdeutsche Reich hatte in der Zeit, die ich hier beschreibe, gerade seinen ersten Sieg über Polen errungen und weitere Feldzüge und Siege sollten folgen. Ich fühlte mich in den sechs Monaten Arbeitsdienst immer noch als Zivilist, aber als fast zwanzigjähriger Mann in einem Land mit ständig wachsendem Bedarf an Soldaten wurde mir immer bewusster, dass ich bald vom Zivilistenleben Abschied würde nehmen müssen.

Mit Beginn des Krieges kam die große Zeit der Soldaten, der Offiziere, der Generäle und, nicht zuletzt, die Zeit des „Führers". Das zivile Leben, wie ich es in diesen Herbsttagen des Jahres 1939 in Nürnberg noch erlebte, glitt immer mehr in ein Leben mit Einschränkungen und Verordnungen ab. Immer mehr lastete auf den Menschen das Gefühl, weniger sich selbst, als vielmehr dem Staat zu gehören.

Letzte Tage jugendlicher Freiheit

Man glaubte an eine große Zukunft. Stattdessen hätte man, sich gegen mitreißende Parolen stemmend, alles tun sollen, um diesen Verwicklungen zu entgehen.

Für mich war der Verlust der zivilen Freiheiten handgreiflich nahegekommen und die Reaktion darauf so, dass ich das Studium schon etwas vernachlässigte und an seine Stelle Tätigkeiten traten, die mehr dem jugendlichen Freiheitsdrang entsprachen. An sich recht harmlose Tätigkeiten:

Mit meinem Nürnberger Freund wurde die Gegend um die Stadt mit dem Fahrrad bis in die letzten Winkel ausgefahren und mir persönlich war es ein besonderes Vergnügen, die ebenen Straßen des Reichsparteitagsgeländes entlang zu radeln, wobei die Architektur der dortigen Prachtbauten, griechisch-römischen Tempeln ähnlich, ihre Wirkung auf mich nicht verfehlten.

Sollte aus dem Großdeutschen Reich bald ein Weltreich werden? Das fragte ich mich, noch als Zivilist. Und dann: Müsste man da nicht beim Siegen dabei sein? Tatsächlich, das Siegen ging weiter; bald waren Frankreich, Belgien und Holland besiegt. Das Land benötigte Soldaten in Mengen und meine nicht mehr zu umgehende Einberufung zur Wehrmacht empfand ich eigentlich schon gar nicht mehr als so einschneidend in mein Leben, wie ich es befürchtet hatte.

Die Propaganda entfaltet ihre Wirkung

Das mit Propagandaparolen gefütterte deutsche Volk sah den Gesamtsieg schon in greifbarer Nähe. Ich sah es auch so. Man ging davon aus, es gäbe nur Siege und der Glaube und der Drang wuchsen, dabei sein zu müssen. Man glaubte an eine große Zukunft.

Aber als sich dann im weiteren Verlauf der Geschehnisse abzeichnete, dass der Endsieg nicht so schnell zu erreichen war, als ungeahnte Einschränkungen der Freiheiten, als nicht für möglich gehaltene Strapazen und vieles mehr dem deutschen Volk aufgebürdet wurden, bedauerten viele Menschen im Land das leichtsinnige Denken zu Beginn dieser dramatischen Tage. Die Einsicht dämmerte, dass man, sich gegen mitreißende Parolen stemmend, alles hätte tun müssen, um diesen Verwicklungen zu entgehen.

Ende des freien Lebens

Die Erntehilfe, die Arbeit in freier Natur und die schönen Sommertage des Jahres 1939 sind mir bis heute unvergessene Erlebnisse

Wie bereits erwähnt, war ich vor meiner Einberufung ein absolut unsoldatischer Mensch gewesen. Die ersten soldatischen Erlebnisse und Erfahrungen sammelte ich beim damaligen Reichsarbeitsdienst in einem Lager in der Gegend zwischen Rosenheim und Kolbermoor. Es handelte sich um die RAD-Abteilung 5/303, zu der ich an meinem 19. Geburtstag am 1. April 1939 beordert wurde. An diesem landschaftlich so reizvoll gelegenen Ort sollte mein Leben als Zivilist für lange Zeit zu Ende gehen.

Neben der Landschaft erleichterte auch der abwechslungsreiche Dienst innerhalb und außerhalb des Lagerbereiches den militärischen Drill, der in diesem Lager besonders streng herrschte und fast unüberwindlich schien. So wechselten sich militärische Ausbildung, Arbeitskommandos an der Autobahn, Trockenlegung der nahegelegenen Moore und die Erntehilfe bei den Bauern ab.

Aufbruchstimmung im Sommer 1939

Die Erntehilfe, die Arbeit in freier Natur und die schönen Sommertage des Jahres 1939 sind mir bis heute unvergessene Erlebnisse im bayrischen Alpenvorland. Dabei war die Arbeit bei den Bauern in Weitnau im Allgäu, in der Nähe von Mühldorf am Inn und in der Gegend um Ebersberg bei München nach dem vorangegangenen Schüler- und Praktikantendasein nicht leicht und es konnte sein, dass am Abend, nach getaner Feld- und Hofarbeit bei den Bauern, noch eine militärische Schulung folgte.

Der NS-Staat befand sich zu dieser Zeit auf seinem Höhepunkt. Dabei war gerade einmal die Hälfte seiner zwölfjährigen Dauer vergangen, lumpige sechs Jahre des angekündigten Tausendjährigen Reichs. Seine Stärke drückte sich auch in der Aufrüstung aus, der Wehrmacht und, nicht zu vergessen, in dem großen Heer der Arbeitsdienstleistenden.

Die Kriegsmaschinerie läuft an

Da gab es plötzlich für jeden ein Gewehr, der militärische Drill wurde weiter ausgeweitet…

Kurz vor Kriegsausbruch, Ende August 1939 - der Krieg mit Polen war für die Führung des Reiches sicher bereits fest eingeplant - wurde unsere RAD-Abteilung in einen der Wehrmacht gleichgestellten Verband umgewandelt. Da gab es plötzlich für jeden ein Gewehr, der militärische Drill wurde weiter ausgeweitet und schon im September hieß es, dass wir hinter die Front in Polen verlegt werden sollten. Eine ungewisse Zukunft wäre uns damit beschieden gewesen, wären wir nicht stattdessen an einen militärisch wichtigen Punkt im Reich beordert worden, auf den Flugplatz Ainring bei Bad Reichenhall. Es hieß, der Flugplatz sei wegen der Nähe zu Hitlers Amtssitz oberhalb von Berchtesgaden als Landeplatz für den Führer und seine Begleiter auserkoren worden.

Für uns Arbeitsdienstler gab es genug zu tun: Baracken wurden erstellt, Erdarbeiten ausgeführt, um den, am Alpenrand versteckt gelegenen Behelfsflughafen weiter auszubauen. Flugbewegungen gab es in diesen Septembertagen nur wenige, aber es landete oder startete schon mal eine Me 109 (Messerschmitt Bf 109), ein für die damalige Zeit sensationelles Flugzeug. Wenn der Pilot erzählte, dass er in einer Stunde von einem Flugplatz nahe der Nordseeküste hierher nach Ainring geflogen sei, war das beeindruckend.

Die technische Revolution auf Abwegen

Wenn der Pilot erzählte, dass er in einer Stunde von einem Flugplatz nahe der Nordseeküste hierher nach Ainring geflogen sei, war das beeindruckend.

Die Führung des Reiches konnte sich stark fühlen dank derartiger technischer Errungenschaften, die es auf vielen Gebieten gab und die jetzt leider zum Einsatz im Krieg vorgesehen waren. Irgendwie beschlich uns das dumpfe Gefühl, dass mit dem Krieg etwas begonnen wurde, aus dem die Nation so schnell nicht wieder herauskommen würde und dass damit die Aussicht, bald wieder Zivilkleider tragen zu können, für lange Zeit verstellt werden könnte.

Meine freiwillige Meldung zum RAD sollte sich jetzt als vorteilhaft erweisen: Ich wurde zum Studium entlassen und gewann so ein Jahr guttuender, wenn auch in vielen Bereichen eingeschränkter, Freiheit. Die Stadt Nürnberg und eine gemütliche Unterkunft bei einer Nürnberger Familie wurden für ein Jahr mein zu Hause. Aus der Provinz kommend, erlebte ich das erste Kriegsjahr in einer Großstadt. In Nürnberg, der „Stadt der Reichsparteitage", die wegen dieser Benennung, und wegen der bereits erwähnten Bauten am Rande der Stadt, doch eine besondere Beziehung zur Führung des Reiches hatte. Es schien, als wären die Menschen dort geradezu begeistert gewesen von dem, was der „Führer" unternommen hatte.

Das erste Kriegsjahr 1939/40: Breite Unterstützung in der Bevölkerung

Rationierung, Verdunkelung und viele andere Einschränkungen wegen des Krieges wurden bereitwillig hingenommen; uns Zwanzigjährigen machte das sowieso nichts aus, uns erfüllte mehr die Sorge, das Studium unterbrechen zu müssen für den Dienst bei der Wehrmacht. Von solchen, die sich dazu geradezu drängten, war wenig zu sehen, jedenfalls nicht in meiner Umgebung.

Im 2. Semester wurde die Sache für die, die jetzt 20 Jahre alt waren, kritisch, so auch für mich. Nach einem noch recht zivilen Jahr im Land hatte uns die Zeit eingeholt, im Oktober 1940 musste eine größere Anzahl von uns Studenten einrücken. Auch ich wurde, wie beim RAD, wieder eingezogen, aber jetzt endgültig und für sehr lange Zeit.

Aus der „Stadt der Reichsparteitage" wurde ich zur militärischen Ausbildung nach München, in die „Hauptstadt der Bewegung", geschickt. Die Beinamen der beiden Städte konnten meine Begeisterung für das Militär ebenso wenig heben, wie das großstädtische Leben in München, das nach einem Jahr Krieg schon so manchen Knacks erhalten hatte. Wollte man sich beim Ausgang in den Münchner Lokalen etwas Abwechslung von dem eintönigen Kasernenessen verschaffen, wurde man enttäuscht.

Die fetten Jahre sind vorbei

Rationierung, Verdunkelung und viele andere Einschränkungen wegen des Krieges wurden bereitwillig hingenommen.

Die Rationierung hatte bereits voll durchgeschlagen, Lebensmittelmarken hatten wir keine, so musste man sich mit den recht dürftigen Mahlzeiten, die es ohne Marken gab, begnügen. Kulturell bot die Stadt München eigentlich noch ihr volles Programm, aber als Soldat hatte man kaum Zeit, es auszuschöpfen.

Im "Deutschen Theater" traten zum Beispiel allabendlich Karl Valentin und Liesl Karlstadt vor vollem Haus auf. Es war mir vergönnt, einige ihrer Kurzstücke und Sketche bei einem solchen vergnüglichen Abend mitzuerleben; so war man doch für das herbe Soldatenleben in der Kaserne etwas entschädigt. Der Krieg hatte das Urbayerische schon etwas verwischt, der Austausch zwischen den Südländern und den Nordländern des Reiches vollzog sich unablässig, auch bei den militärischen Einheiten.

Falsche Versprechen

Unsere aus Nord- und Süddeutschen gemischte Einheit in der Schwere Reiter-Kaserne, erhielt am Rande des Oberwiesenfelds ihre Grundausbildung. Keiner von uns Soldaten, die wir im Herbst 1940 dort gedrillt wurden, hätte es sich träumen lassen, dass an dieser Stelle einmal ein 291 Meter hoher Fernsehturm und drum herum großartige Sportanlagen entstehen würden.

Das Beispiel des am Münchner Nordrand gelegenen Oberwiesenfeldes zeigt, wie sich Gegenden oder Stadtteile im Laufe weniger Jahrzehnte ständig verändern: Ursprünglich Flugplatz, dann Exerzierplatz erfuhr das nur wenige 100 Meter von unserer Kaserne entfernte Oberwiesenfeld zu Beginn der 1970er Jahre die berühmteste Umwandlung, nämlich die zum Austragungsort der Olympischen Spiele 1972.

Aber zurück in den Sommer 1940: Damals bot München, obwohl bereits mitten im Krieg, immer noch das Bild einer lebendigen Großstadt, die noch keine Zerstörung durch Luftangriffe erfahren hatte oder befürchtete. „Ich will Meier heißen" hatte Göring gesagt, „wenn ein feindliches Flugzeug deutsche Grenzen überfliegt“.

Noch wiegten wir uns in diesem sicheren Gefühl, die Machthaber Deutschlands hatten nie versäumt, auf die militärische Überlegenheit, besonders bei der Luftwaffe, hinzuweisen.

Der Krieg kommt nach Deutschland

Im Frühling des Jahres 1940 wurde er eines Besseren belehrt. Am 10. März kam es zu einem ersten Luftangriff auf München, bei dem aber noch keine Bomben abgeworfen wurden.

Seelenruhig beobachteten wir vom Kaserneneingang aus die Operation der Flugzeuge. Wir kamen gar nicht auf den Gedanken, dass sie unsere Kaserne bombardieren könnten. Wie konnten sie überhaupt bis hierher gelangen? Hatte Göring die Luftabwehr an den deutschen Grenzen nicht als unüberwindlich bezeichnet? Noch wiegten wir uns in diesem sicheren Gefühl, auch deshalb, weil die Machthaber Deutschlands es nie versäumt hatten, auf die militärische Überlegenheit, besonders bei der Luftwaffe, hinzuweisen.

Erster Einsatz im „Feindesland“

Doch die militärische Ausbildung inmitten des Reiches – während der unser Kontakt zum Elternhaus brutal unterbrochen wurde - sollte nicht von Dauer sein: Die inzwischen auf tausende von Kilometern Länge angewachsene Front um Deutschland herum, die besetzten Gebiete dazugerechnet, benötigte Soldaten noch und noch.

Für mich und meine Kameraden von der Einheit aus der Schwere Reiter-Kaserne war es fast beruhigend zu wissen, dass es zunächst einmal in die Halbetappe nach Belgien ging. Dass allerdings ausgerechnet um die Weihnachtstage 1940, als der Militärtransport im Schneckentempo sein Ziel in der Nähe von Mons zu erreichen versuchte.

Anders als andere hatte ich den Vorteil, dass mein Soldatenleben stufenweise, und nicht, wie in vielen Fällen, abrupt, in immer frontgemäßere und entbehrungsreichere Kommandos ging. Wenn es in Belgien auch noch recht „gemütlich" zuging, so hieß es doch, wir befänden uns jetzt in Feindesland und das bedeutete Abstand halten von der Bevölkerung und die Augen offen halten. Meine Einweisung ins Privatquartier zu einem älteren Ehepaar war ein Glücksfall und ich konnte nicht verstehen, weshalb ich gerade bei diesen Leuten, die mir fast zu Eltern wurden, Abstand halten sollte.

Beginn der Aufzeichnungen

Als „Kriegstagebuch des einfachen Landsers“ könnte man das bezeichnen, was ich in diesen Tagen begann in kleinen Taschenkalendern aufzuzeichnen. Von meiner Stellung als Soldat, meiner Veranlagung und den wenigen Freiheiten her gesehen, wäre es mir unmöglich gewesen, ein Tagebuch im üblichen Sinn, mit wortreichen Darlegungen und Erkenntnissen, ausführlichen Kampfhandlungen und Aufzeichnungen über Personen und Orte, zu führen.

Es hieß, wir befänden uns jetzt in Feindesland und das bedeutete Abstand halten von der Bevölkerung und die Augen offen halten ...

Der einfachste Taschenkalender diente mir für meine Aufzeichnungen, die nicht selten banal zu lesen sind, aber doch viele, viele Vorkommnisse aus meinem Soldatenleben enthalten.

Jedes Jahr füllte sich ein Kalender. Zuletzt der von 1944, der, wahrscheinlich bei der Gefangennahme durch die Russen Mitte Januar 1945, verlorenging. Als welch ausgezeichnete Erinnerungsstützen sich meine stichwortartigen Eintragungen erweisen sollten, wird sich in den folgenden Abschnitten zeigen.

Rückzug nach Innen

Meine Gefühle wollte ich mir nicht nehmen lassen, so sehr es der Drill und das raue Soldatenleben auch versuchten, mir diese auszutreiben.

Die militärische Ausbildung, den Drill, die Kommandos, ganz allgemein das Leben als Soldat sah ich, mehr oder weniger, als den Rahmen für ein zweites Leben an, wie ich es bezeichnen möchte, bei dem ich meinen fast etwas romantischen Vorstellungen, hinter welche ich mich oft zurückzog, frönen konnte.

Diese Abwehrstellung gegenüber den Unbilden der Zeit nahm ich, der ich dem Soldatensein wahrlich nicht zugeneigt war, gleich in München ein und verharrte darin über alle Stationen hinweg fast neun Jahre lang. Meine Gefühle wollte ich mir nicht nehmen lassen, so sehr es der Drill und das raue Soldatenleben auch versuchten, mir diese auszutreiben.

Die Truppe, in der ich diente, eine der Artillerie zugeordnete Beobachtungsabteilung, bestand zum großen Teil aus Leuten mit höherer Bildung, z.B. Technikern, Mittelschülern, Abiturienten, Lehrern, Beamten und Geschäftsleuten, was die Atmosphäre von der sonst in der Truppe herrschenden Sturheit zu etwas mehr Toleranz hin auflockerten.

Gemeinschaft gegen Abstumpfung und Verrohung

Dieses Milieu und meine, vom Verständnis eines Soldaten etwas abweichende, Einstellung bewahrten mich davor, in die Abgestumpftheit eines Lebens in der Masse zu versinken. Ich fand auch Kameraden mit der gleichen Einstellung, Menschen, die von mir bis heute nicht vergessen sind. Es leben noch einige davon, und es hat Jahrzehnte gedauert, bis ich zu ihnen fand, Existenzgründung und Beruf haben mich an etwas anderes denken lassen, vielleicht wollte man auch die Zeit dieser schlimmen 1940er-Jahre vergessen.

Das nach all den Jahren übriggebliebene kleine Häuflein könnte schon dazu ausersehen sein, der heutigen Generation Ideen zu vermitteln, zukunftsweisende, die in einem bewegten Leben herangereift sind.

Freundschaft im Feindesland – Neujahr 1941 in Belgien

Es steht auch manch Banales auf den Seiten der Kalender, aber vielleicht kann gerade das die damalige Zeit vermitteln und vor dem geistigen Auge des Lesers eine Art Film ablaufen lassen.

Meine Aufzeichnungen beginnen also am 1. Januar 1941, als unsere Einheit in Belgien als Besatzungstruppe zu fungieren hatte und für die kommenden drei Jahre hat es keinen Tag gegeben, der nicht festgehalten wurde. Es steht also manch Banales auf den Seiten der Kalender, das ich mir vielleicht hätte sparen können zu vermerken. Aber, vielleicht sind es auch gerade die lückenlosen Aufzeichnungen, die recht gute Einblicke in die damalige Zeit vermitteln können und vor dem geistigen Auge des Lesers eine Art Film ablaufen lassen.

In Belgien kam ich, wie schon erwähnt, zu einem älteren Ehepaar ins Quartier. Ihr kleines Geschäft ruhte wegen des Krieges, der Laden war leer. Bei diesen Leuten war ich wie bei Eltern aufgehoben. Wegen meiner noch guten Französischkenntnisse aus der Schulzeit, die erst vier Jahre zurücklag, konnte ich mich ausgezeichnet mit ihnen unterhalten. Ein kleiner Lichtblick für die Leute, die sich infolge der Kriegsereignisse sehr einschränken mussten.

Jedenfalls waren sie alles andere als Feinde für mich. Brachte Monsieur Dehuit, so der Name des Ehepaares, etwas vom Hamstern nach Hause, bekam ich selbstverständlich auch etwas davon ab, sozusagen als Gegenleistung für die Zigaretten, die wir Soldaten in der Marketenderei bekamen und die ich Monsieur Dehuit schenkte. So profitierte er von mir, dem Nichtraucher, der ich heute noch bin (ein Wunder für alle Raucher, die in diesen angespannten Tagen doch stets zur Zigarette griffen). Nach gesundheitlichen Regeln zu leben war den wenigsten möglich, so wurde mancher Nichtraucher in der Bedrängnis von Aufgabe und Strapazen zum Raucher. Ich komme darauf noch zurück.

Fast ein normales Leben

Wir lernten auf diese Weise einige belgische Städte kennen und den Abglanz eines früheren Wohlstands – wenn es in einigen Geschäften noch Süßigkeiten und Weintrauben der feinsten Sorte gab, die in der Heimat längst aus den Auslagen der Geschäfte verbannt waren

Was ich in Belgien außerhalb des Dienstes alles unternommen habe: Besuche von Kino und Theater, Schwimmen im Schwimmbad Mons, mit der Straßenbahn 70-100 Kilometer fahren (das dichte Schienennetz zwischen den Städten in Belgien war für mich etwas ganz Neues)… Hätte ich nicht in der Uniform eines deutschen Landsers gesteckt, so hätte man von einem erträglichen und abwechslungsreichen Leben sprechen können.

Wir lernten auf diese Weise einige belgische Städte, wie z.B. Charleroi, kennen und den Abglanz eines früheren Wohlstands – wenn es in einigen Geschäften noch Süßigkeiten und Weintrauben der feinsten Sorte gab, die in der Heimat längst aus den Auslagen der Geschäfte verbannt waren. Von dem, den Belgiern nachgesagten, leichten Leben war in dieser Gegend wenig zu sehen, es wäre sowieso nicht mein Fall gewesen. Das Milieu von Bordellen und leichten Mädchen blieb für mich während des ganzen Krieges tabu, ich hatte dafür nicht das Gespür, wie das bei vielen anderen der Fall war, die ohne diese Genüsse oder gar Zwänge nicht leben konnten.

Gemischte Gefühle

Die meisten Belgier, auch meine Quartiersleute, waren den Soldaten gegenüber nicht feindselig, gleichzeitig erhofften sie aber eine Landung der Engländer an der Kanalküste, die ihre Befreiung bedeutet hätte. Die deutsche Besetzung Belgiens brachte dem Land viele Einschränkungen, die man auf diese Weise wieder loszuwerden hoffte. Die Feindseligkeit der Bevölkerung gegenüber den Deutschen wäre sicher wesentlich stärker gewesen, wäre in diesem Gebiet viel zerstört worden; das war nicht der Fall und so hielt sich (die kriegsbedingte Abneigung) in Grenzen.

Einladend zeigte sich die waldlose Gegend um Mons mit den unschönen Abraumhalden der Kohlezechen nicht gerade. Die Orte und Städte gingen ineinander über und waren von dem bereits erwähnten, dichten Netz von Straßenbahnlinien durchzogen. Es war diese bereits um 1940 bestehende dichte Besiedelung Belgiens, die uns Soldaten in der Gegend um La Louviѐre, der nächsten größeren Stadt, besonders ins Auge fiel.

Der Ort, an dem ich in Belgien lebte, hieß Haine St. Paul und ich werde mich immer bestens daran erinnern. Anfang März 1941 musste unsere Einheit Belgien verlassen und es gab einen rührenden Abschied von meinen gütigen Quartiersleuten. Es flossen Tränen auf beiden Seiten. Als ich kurz nach der Entlassung aus russischer Gefangenschaft, im Herbst 1948, etwa drei Jahre später, im Jahr 1951, einen Brief an Madame und Monsieur Dehuit schrieb, wurde dieser sofort beantwortet; es war das Zeichen, dass sie noch lebten.

Als unsere Einheit Anfang März 1941 Belgien verlassen musste, gab es einen rührenden Abschied von meinen gütigen Quartiersleuten; es flossen Tränen auf beiden Seiten.

In überschwänglicher Freude schrieb der alte Herr zurück, immerhin waren seit dem rührenden Abschied 1941 zehn Jahre vergangen und das Ehepaar inzwischen 73 und 75 Jahre alt geworden. Sie wollten, dass ich sie besuche, doch es kam leider nie dazu.

Ahnungslos ins Abenteuer Afrika

Frühling 1941 - Auf nach Süden

Anfang März 1941 stand für unsere Beobachtungsbatterie, der ich seit Weihnachten 1940 zugeteilt war, fest, dass sie in Afrika eingesetzt werden sollte. Der ehrgeizige Batteriechef, Hauptmann Schlicke, ein Offizier mit besonderen Merkmalen, setzte sich bei seinen Oberen sogar dafür ein, dass seine Batterie für eine derart exponierte Frontlage, wie sie sich in Afrika erweisen sollte, ausersehen wird.

Er hatte Erfolg mit seinen Bemühungen und allmählich packte auch uns Soldaten die Abenteuerlust, wenn wir uns vorstellten, welche Gegenden wir auf dem, für einen Europäer recht geheimnisvollen, Riesenkontinent Afrika zu sehen bekommen würden. Noch konnte man sich die Strapazen und die Unbilden des Klimas dort gar nicht so recht vorstellen, jugendliche Unbekümmertheit setzte sich über alles hinweg, schließlich war es ein Befehl, der uns dorthin rief und Hauptsache, man erlebte einmal ein exotisches Land.

Allmählich packte auch uns Soldaten die Abenteuerlust, wenn wir uns vorstellten, welche Gegenden wir auf dem, für einen Europäer recht geheimnisvollen, Riesenkontinent Afrika zu sehen bekommen würden. Noch konnte man sich die Strapazen und die Unbilden des Klimas dort gar nicht so recht vorstellen, jugendliche Unbekümmertheit setzte sich über alles hinweg.

Beginn einer langen Reise

Im Frühjahr 1941 verließ die Batterie Belgien und machte in der Pfalz nochmal für mehrere Tage Station, bevor es in Etappen dem Einsatz in afrikanischem Kriegsgebiet entgegenging. In Ulmet am Glan und seiner Umgebung erlebten wir herrliche Pfälzer Frühlingstage; saftiges Grün auf Feld und Flur sollte bald von dem eintönigen Braun der Wüste in Afrika abgelöst werden.

Die deutsche Wehrmacht hatte auch in Afrika Fuß gefasst, um den Italienern zu helfen. In nichtabreißendem Strom wurden deutsche Soldaten in diese Wüstenregion verfrachtet. Angesichts des bevorstehenden Einsatzes wurde der Dienst in Ulmet recht locker gestaltet. Übungen auf dem Truppenübungsplatz Baumholder, der dort in der Nähe liegt, wechselten sich mit Urlauben nach Hause und in die nähere Umgebung ab. Schließlich war unsere Heimat von unserem zukünftigen Einsatzort durch den italienischen Stiefel in seiner Nord-Süd-Ausdehnung und das Mittelmeer getrennt, so schnell würde es also nicht wieder Urlaub geben.

Immer Richtung Süden

Mittlerweile war es April geworden und fast mit Ungeduld erwartete die Batterie die Abfahrt nach Süden, um einem großartigen Ziel entgegenzusteuern, das vorläufig einmal Neapel hieß. Der dortige

Hafen spielte für die Verschiffung der deutschen Einheiten nach Afrika eine große Rolle, auch wenn es wohl noch andere Häfen gab, von denen Schiffe mit Soldaten ablegten, aber Italien hatte zu dieser Zeit nur wenige Häfen, die dafür geeignet waren.

Bevor wir nach Neapel kamen, erlebten wir noch die Fahrt durch die Alpen und durch Italien – vom frischen Frühling in Deutschland ins sommerliche Italien. Es wurde immer wärmer. Wir durchfuhren die Po-Ebene, den Apennin und Mittelitalien. Landschaften, wovon jede ihren besonderen Reiz hat.

Zwischenstopp in Neapel

In Neapel angekommen, bezog die Truppe in dem außerhalb der Stadt auf einer Höhe gelegenen „Institut Constanzo Ciano" Quartier. Eine, für italienische Verhältnisse, komfortable Unterkunft. In der südländischen Atmosphäre Italiens, in der wunderschönen Stadt Neapel des Jahres 1941 - was man heute nicht mehr uneingeschränkt von dieser Stadt sagen kann - und in diesen Frühlingstagen hätten wir es monatelang dort aushalten können. Doch unser Batteriechef, eben jener ehrgeizige Offizier aus Sachsen, Hauptmann Schlicke, wollte seine Einheit bald zum Einsatz nach Afrika bringen, wofür er alle Hebel in Bewegung setzte, um es zu erreichen. So dauerte unser Aufenthalt in Neapel nur klägliche 8 Tage, während es andere Einheiten Wochen und Monate aushielten, ehe es weiterging.

Doch auch wir „angehenden Afrikaner“ sollten noch Eindrücke der näheren Umgebung von Neapel erhalten. Ein ganzer Tag wurde für eine Fahrt nach Pompeji, auf den noch tätigen Vesuv und an den Golf von Sorrent mit der Stadt Sorrent verwendet, um diese einmaligen Schönheiten und Altertümer Italiens kennenzulernen. Einige Besuche in der Stadt Neapel und in kleinen Weinlokalen, unseren Kneipen ähnlich, rundeten das Bild dieses wunderschönen Flecks Erde ab. Man konnte noch von dem romantischen Neapel sprechen: An vielen Straßenecken und Plätzen agierten Straßensänger und Musikanten – und wer hätte in diesen Tagen nicht auch die Stelle mit Blick auf den noch tätigen Vesuv im Hintergrund und der großen Pinie im Vordergrund sehen wollen: Das Motiv für ungezählte Ansichtskarten.

Der Ausspruch: "Neapel sehen und sterben" hätte in diesen Apriltagen des Jahres 1941 eine recht makabre Bedeutung für uns Soldaten haben können. Gott sei Dank waren wir über die vielen Schiffsversenkungen bei der Überfahrt nach Afrika nur so wenig informiert.

Schönheit, Baukunst, Unbeschwertheit

Der Autoverkehr war in diesen Tagen noch schwach und beeinträchtigte kaum die schönen Bilder von dieser südländischen Stadt; man lief, oder fuhr mit der Straßenbahn, es waren die letzten Landserfreiheiten, die man noch auskosten konnte vor dem Einsatz. Durch die Hügel rund um Neapel führten riesige Tunnels, mit denen die Italiener ihre hohe Baukunst auf diesem Gebiet bewiesen. Für mich, der ich immer schon ein offenes Auge für schöne Architektur hatte, eine besondere Erinnerung. Der Ausspruch: „Neapel sehen und sterben" hätte in diesen Apriltagen des Jahres 1941 eine recht makabre Bedeutung für uns Soldaten haben können. Gott sei Dank, dass wir über die vielen Schiffsversenkungen bei der Überfahrt nach Afrika nur so wenig informiert waren, denn um wie viel ängstlicher hätten wir diese Reise sonst antreten müssen. Wenn man bedenkt, welche Täuschungs- und Tarnmanöver angewendet werden mussten, um die Schiffe, meist im Geleitzug, unerkannt über das Meer zu bringen (wobei auch Abwarten dazugehörte), ging es bei uns trotz allem sehr schnell. In ständiger Bereitschaft stündlich verladen zu werden, lagen wir am Hafenkai und konnten beobachten, wie der italienische Frachter, der uns aufnehmen sollte, wenige Stunden vor seinem Auslaufen mit einem völlig neuen Tarnanstrich versehen wurde, eine Maßnahme unter vielen, um die Schiffe noch sicherer über das Mittelmeer zu bringen.

Ahnungslos durch die Gefahr

Unsere motorisierte Beobachtungsbatterie bestand aus einer Menge von Fahrzeugen, die zusammen mit den Besatzungen auf den italienischen Frachter Rialto verladen wurden. Unbelastet vom Wissen um Schiffsversenkungen, war die Stimmung bestens. Die abenteuerliche Fahrt konnte beginnen. Für unseren Geleitzug war Tripolis, die Hauptstadt Libyens, das Ziel. Nie fuhr ein Schiff allein, es wurden Geleitzüge von fünf und mehr Schiffen zusammengestellt, begleitet und bewacht von deutschen Flugzeugen und italienischen Zerstörern. Dieser recht gut bewachte Schiffskonvoi sah sich fast immer einer englischen Übermacht von U-Booten und Zerstörern gegenüber, die die Organisatoren dieser Übersetzungsaktionen vor fast unlösbare Probleme stellte.

Selten, dass einmal ein Geleitzug vollständig in Tripolis ankam, so wurden ganze Konvois, zumindest Teile davon, von den Engländern versenkt. Wir gingen ganz unvoreingenommen und ahnungslos auf die Schiffsreise. Wären wir länger in Neapel geblieben, hätten wir sicher Kenntnis von dem einen oder anderen Schiffsunglück erhalten und wir hätten die Fahrt mit recht gemischten Gefühlen antreten müssen.

Unser alter Frachter "Rialto" war für die Mannschaften für einige Tage Fortbewegungsmittel und Unterkunft zugleich. Wenn uns in Neapel noch nicht bewusst gewesen war, welch gefährliches Unternehmen das Übersetzen nach Afrika darstellte, so bekamen wir jetzt einen Begriff davon: Nach mehrstündiger Fahrt ging es an einer Anzahl von aus dem Wasser herausragenden Mastspitzen vorbei, die von versenkten Schiffen stammten… Es sei dies vorweggenommen, die "Rialto" erreichte – von unwahrscheinlichem Glück begünstigt – zusammen mit den anderen Schiffen die Küste Afrikas.

Sichtlich genossen wir die, mehr einer Urlaubsreise gleichende Fahrt, ohne zu ahnen, in welcher Gefahr wir uns befanden und welch schreckliches Ende die Reise hätte nehmen können.

Strategisches Pendeln

Dass die sizilianischen Häfen Messina und Palermo auf der Schiffsroute Neapel-Tripolis lagen, war ein strategischer Vorteil: Wenn es brenzlig wurde, konnte sie als Zufluchtshäfen angelaufen werden. Einer dieser Häfen, meist sogar beide, wurde bei diesen Übersetzungsaktionen fast immer angelaufen, wenn die Bedrohung der Route durch englische Kriegsschiffe oder Flugzeuge zu stark wurde und eine Pause eingelegt werden musste. Dabei versuchte die Heeresleitung, den Feind im Dunkeln darüber zu lassen, wo man Sizilien passierte, ob im Westen bei Palermo oder im Osten bei Messina. Die Meerenge von Messina schien dabei die gefährlichste Passage zu sein.

Es kam nicht selten vor, dass die Konvois, an der Nordküste Siziliens entlangdampfend, mehrmals zwischen den Häfen von Palermo und Messina hin- und herpendelten. In unserer Unvoreingenommenheit erlebten wir diese Schiffsbewegungen unter dem blauen Himmel des Mittelmeeres so recht vergnüglich, besonders dann, wenn einer der Aufenthalte im Hafen länger dauerte und Ausgang in die Stadt genehmigt wurde. Sichtlich genossen wir die, mehr einer Urlaubsreise gleichende Fahrt, ohne zu ahnen, in welcher Gefahr wir uns befanden und welch schreckliches Ende die Reise hätte nehmen können.

Kennenlernen und Staunen

Italienische Lebensart hatten wir bis jetzt nur wenig erleben und beobachten können, doch das änderte sich jetzt auf dem Frachter mit seiner italienischen Mannschaft. Wir lebten auf engem Raum zusammen und konnten beobachten, wie südländisch geschrien, gearbeitet und gekocht wurde. Wenn der Koch in einer Unmenge von Olivenöl seine Speisen zubereitete, durchzog der Geruch von heißem Öl das ganze Schiff. Es wunderte uns deshalb, weil Öle und Fette zu dieser Zeit in Deutschland bereits streng rationiert wurden, womit sich italienische Mentalität nur schwer abfinden konnte.

Die Zeit auf dem Schiff war so richtig dazu angetan sich vor dem kurz bevorstehenden Fronteinsatz ausruhen zu können, faulenzend lag man entweder unter Deck, besser noch, auf Deck unter den dort abgestellten LKWs, um sich vor der vom blauen Mittelmeerhimmel herabscheinenden Sonne zu schützen.

Fast schon dem afrikanischen Kontinent zugeordnet, konnten wir auf Sizilien vom europäischem Erdteil Abschied nehmen, wozu sich die beiden Hafenstädte Palermo und Messina mit ihren mittelalterlichen Bauwerken und kulturellen Gütern in besonderer Weise anboten. Wer von uns Soldaten ein offenes Auge dafür hatte, kam auf seine Kosten, wenn wir, Urlaubern gleich, die südländischen Stätten von Architektur und Kunst durchstreiften – oft nicht ahnend, welch geschichtsträchtigen Ort wir vor uns hatten; über allem lag ja der Krieg.

Die Zeit für solche gar nicht soldatischen Dinge war verständlicherweise sehr knapp bemessen. Aber in den wenigen Stunden durfte nicht der obligatorische Besuch in einem Lokal fehlen oder z.B. in Palermo die Fahrt mit der Pferdekutsche. Gerade Letzteres fanden wir besonders amüsant, vor allem, wenn die Posten der militärischen Dienststellen, an denen wir vorbeifuhren, vor uns salutierten und wir uns dann wie hohe Offiziere fühlen konnten. In unserer neuen Afrikauniform sahen wir schon recht exotisch und schneidig aus, die Italiener hatten nichts Derartiges dagegen zu bieten.

Die Erlebnisse in der zweiten Aprilhälfte 1941 waren so schön und beeindruckend, man konnte sich nicht vorstellen, dass sich dies alles von einem Tag auf den anderen ins Gegenteil verwandeln würde, an dem Tag, als wir afrikanischen Boden betreten hatten.

Erste Angriffe

Die Erlebnisse in der zweiten Aprilhälfte 1941 waren so schön und beeindruckend, man konnte sich nicht vorstellen, dass sich dies alles von einem Tag auf den anderen ins Gegenteil verwandeln würde, an dem Tag, als wir afrikanischen Boden betreten hatten.

Es ist noch zu erwähnen, dass eine erste Feindberührung in dieser südländischen Region mitten auf dem Mittelmeer stattfand, als englische U-Boote einige Torpedos auf unseren Geleitzug abfeuerten, die, welch ein Glück, keinen Schaden anrichteten, denn damit hätte sich für uns die Lage schlagartig verändert. Von dem Zeitpunkt an musste mit ständiger verstärkter Feindberührung gerechnet werden, sei es aus der Luft, oder wenige Tage später dann, am Ring Tobruk bzw. bei den Artillerieangriffen aus der Festung Tobruk.

Zusammen mit den anderen Schiffen legte die Rialto am 1. Mai 1941 abends um 19.30 Uhr am Hafenkai von Tripolis an. Mannschaften und Fahrzeuge blieben die Nacht über auf den Schiffen und harrten dessen, was da kommen sollte. Am Morgen des 2. Mai betraten unsere Beobachtungsbatterie und deren Einheiten erstmals afrikanischen Boden: Ein Augenblick, den die Kameraden, zumindest die wenigen, die heute noch leben, nicht vergessen werden. Es umfing sie weniger die Atmosphäre der libyschen Großstadt Tripolis, vielmehr ein Gewimmel von Menschen, meist Soldaten, sowie das entladene militärische Gut aus den Schiffen, das auf dem Kai herumlag – und eine Bruthitze.

Hier gab es also, außer den Engländern, noch mehrere Feinde: die gewaltige Hitze, das trostlose Land im Frontgebiet und die große Entfernung von der Heimat.

Wüstenkrieg (Mai bis September 1941)

Hier gab es also, außer den Engländern, noch mehrere Feinde: die gewaltige Hitze, das trostlose Land im Frontgebiet und die große Entfernung von der Heimat. Noch in der letzten Stunde der geglückten Überfahrt erhielt das Unternehmen seinen fast unvermeidlichen Treffer, von dem es bis dahin verschont geblieben war: Ein englisches Flugzeug bombardierte einen der angekommenen Frachter mit Erfolg. Menschenleben waren zu beklagen. Dies sollte im weiteren Verlauf des Feldzuges an Afrikas Nordküste noch viele Male geschehen.

Es war verschwindend wenig, was wir von Tripolis zu sehen bekamen und wir wären doch allzu gerne, wenn auch nur für kurze Zeit, in einem der Lokale der Stadt verschwunden, um den Durst zu löschen, Durst, der uns von da an nicht mehr losließ. Wohl jenen Einheiten, die sich für die Verlegung nach Afrika viel Zeit ließen, Italien, Neapel, Sizilien und die Stadt Tripolis genossen, aber, wie gesagt, der Batteriechef wollte so schnell wie möglich an der Front sein, im Ring um Tobruk.

Vom Ehrgeiz getrieben

Ja, so handeln richtige Soldaten, wie der Batteriechef von unserer Einheit eben einer war. Schließlich wollte man nicht mehr lange Hauptmann bleiben, höhere Dienstgrade standen in Aussicht. Die exponierte Frontlage im Ring um Tobruk und mehr noch die späteren beweglichen Feldzüge boten eine Menge Chancen sich zu bewähren. Ich war bei dieser Einheit wohl an die falsche Stelle geraten. Ich strebte nach einem ruhigen Dasein und Dienstgrade waren mir ziemlich gleichgültig. Ich interessierte mich vielmehr für Land und Leute, Bauten und kulturellen Einrichtungen.

Ich strebte nach einem ruhigen Dasein und Dienstgrade waren mir ziemlich gleichgültig. Ich interessierte mich vielmehr für Land und Leute, Bauten und kulturellen Einrichtungen.

Was hatte nun dieser Wüstenstreifen, genauer gesagt war es Wüstensteppe, entlang von Libyens Mittelmeerküste in dieser Hinsicht zu bieten? Eine gut ausgebaute Straße (ein Werk Mussolinis), einige Dörfer und Städte wie Agedabia, Bengasi und Derna und die grüne Provinz Cyrenaika, die sich vom eintönigen Ocker der Wüste abhob. Siedlungen, um die herum Ackerbau und Viehzucht in europäischem Stil betrieben wurden, zeigten, dass das faschistische Italien hier besonders viel investiert hatte.

Zerschossene Fahrzeuge am Straßenrand

Wir fuhren 1.500 Kilometer auf der erwähnten Küstenstraße zwischen Tripolis und Tobruk. Die Straße war für damalige Verhältnisse sehr gut ausgebaut, so dass wir trotz der geologischen und klimatischen Einflüsse und den riesigen Entfernungen unserem Ziel, dem strategischen Ring um Tobruk, zügig entgegenfuhren. Dabei kam es schon einmal vor, dass ein Fahrzeug in den Straßengraben geriet und umkippte. Aber in wenigen Minuten war es aufgerichtet und weiter ging die Fahrt in Richtung Osten. Deprimierender wirkten da schon die am Straßenrand liegenden zerschossenen LKWs, Panzer, Geschütze und sonstigen militärischen Güter, welche die Italiener bei ihrem Rückzug hatten liegen lassen und die wir pausenlos passierten. Alles wies auf einen Eilrückzug hin, den Rommel stoppen musste.

Zerstörtes Paradies

Libyens Mittelmeerküste und der sich nach Süden hin ziehende Landstreifen sollen dereinst fruchtbares Land gewesen sein, doch es sah aus, als müsse dies viele Jahrhunderte zurückliegen. In den Tagen des Afrikafeldzugs bot sich den Soldaten, wenn man von den Städten absieht, ein trostloses Bild. Heute ist dieses Land wieder sehr wertvoll geworden durch das Öl, das man unter seiner Oberfläche fand.

Kaum hatten wir Tripolis verlassen, als wir in ein Gebiet kamen, das wie von Nebel eingehüllt schien, es war die erste Bekanntschaft, die wir mit den dort tobenden Sandstürmen machten. Die bräunliche, nebelartige Masse hatte es in sich, wenn sie sich, aus feinstem Sand bestehend, an den feuchten Stellen des Körpers, an Augen, Lippen und Nase, festsetzte und durch feinste Ritzen der Fahrzeuge und des technischen Gerätes drang.

Bei der Hitze stets in Schweiß gebadet und mit dem Sand, der dann an einem kleben blieb, bedeckt, hatte man das Gefühl am ganzen Körper verdreckt zu sein.

Die bräunliche, nebelartige Masse hatte es in sich, wenn sie sich, aus feinstem Sand bestehend, an den feuchten Stellen des Körpers, an Augen, Lippen und Nase, festsetzte und durch feinste Ritzen der Fahrzeuge und des technischen Gerätes drang.

Baden und Waschen fiel in den nächsten Wochen flach: Das Wasser, das wir mitführten, war zu kostbar dafür, wir brauchten es zum Trinken. Nur wenn man das Glück hatte, in einer Stellung in Küstennähe Dienst tun zu müssen, war Baden manchmal möglich. Zwar nicht an einem Sandstrand, aber dafür schützte uns die felsige Küste vor Einblicken – natürlich Einblicken des Feindes.

Die Sandstürme tobten in regelmäßigen Zeitabständen, dabei konnte man sich kaum vorstellen, dass es in Libyen - wenn bei uns Winter ist - auch eine Regenzeit geben könnte, bei der die ausgetrockneten Wadis sich mit Wasser füllen, das zu Strömen anschwellen kann.

Ein Kriegsschauplatz besonderer Art

Bald sollte also das Ziel, der Ring um Tobruk, erreicht sein, was uns keine Zeit ließ, die am libyschen Küstenstreifen gelegenen Städte Bengasi und Derna näher kennen zu lernen. Schließlich befanden wir uns im Krieg gegen England und nicht auf Urlaubsreise.

Derna hatte wegen seiner Süßwasserquellen, die fast das ganze Korps mit Wasser zu versorgen hatten, große Bedeutung: Wasser, das Strecken von hunderten von Kilometern zu den Stellungen transportiert werden musste. In Derna verabschiedeten wir uns mit einem letzten dürftigen Blick auf die Zivilisation für die nächsten Monate von der Etappe um dann, das Tagebuch hat es genau festgehalten, ab dem 9. Mai 1941 in den Stellungen um Tobruk eingesetzt zu werden.

Der Mittelmeerraum zusammen mit Teilen von Nordafrika bildete damals einen Kriegsschauplatz besonderer Art. Wir Soldaten aus den nördlichen Breiten mussten uns an ein Klima gewöhnen, das die wenigsten heil überstanden. In einer mehr als trostlosen Umgebung, der spärliche Pflanzenwuchs der Sandebenen war um diese Jahreszeit verdorrt, gab es kaum etwas Erfreuliches, was die Natur einem hätte bieten können. Hinzu kam, dass ein großer Teil der Mannschaften durch die völlig unpassende Verpflegung einem Zustand seltsamer Krankheit bzw. Krankheiten entgegensiechte - , soweit sie nicht bereits durch Tod oder Verwundung infolge der Kampfhandlungen ausgeschieden waren.

Überfüllte Lazarette

Massenhaft verbreiteten sich Magen- und Darmstörungen, bei den meisten chronischer Natur und in vielen Fällen in Gelbsucht übergehend, so auch bei mir. Das schwächte die Truppe und die Gesundheit ungemein. Man sprach von der „epidemischen Gelbsucht", einer ansteckenden Krankheit, was nicht wundert, wenn man die Fliegenplage dort erlebt hat, die jeden in den Wahnsinn trieb. Die Kampftätigkeit war in diesen Tagen zum Glück nur verhalten, denn die Einheiten waren durch die vielen Erkrankungen doch sehr geschwächt.

Zu Hunderten, wenn nicht zu Tausenden, fluteten die Gelbsüchtigen in Richtung Tripolis. Das dortige Lazarett konnte sie kaum noch aufnehmen und drängte darauf, diese Scharen von Kranken per Schiff über Neapel, dann Richtung Heimat, wieder loszuwerden. Lange konnte sich das Afrikakorps diese Schwächung nicht leisten und so kam es, dass die Gelbsüchtigen nur zu Beginn in die Heimat verfrachtet wurden, im weiteren Verlauf des Feldzuges aber dann in den Lazaretten des afrikanischen Kriegsgebietes verbleiben mussten, bis sie gesund waren.

Kampf um Tobruk

Für mich endete der Aufenthalt im September 1941, doch bis dahin hatte ich den Kampf um Tobruk erlebt: Die Italiener hatten die Stadt zusammen mit dem Hafen zu einer Art Festung ausgebaut. Nun war er von den Engländern besetzt, ein waffenstarrender Punkt, den wir im Halbkreis umlagerten. Wir konnten Tobruk bei unserem Einsatz nicht sehen, obwohl um die Stellungen um uns herum alles flach war und auch keine Vegetation die Sicht behinderte, aber wir konnten genau sagen, woher das Granatfeuer kam, denn es gab nur diesen einen Ort.

Wüstenkrieg 1941 Kamerad Scherer Stabs-auswertewagen

Auf dem Präsentierteller

Während Stadt und Hafen Tobruk also von der Hochebene aus nicht eingesehen werden konnten, hatten wir das Gefühl, auf einem riesigen Präsentierteller zu stehen, den diese Hochebene bildete, und die der Feind mühelos einsehen konnte. Es war schon unangenehm und besserte sich erst dann, als wir uns eingegraben hatten.

Die Festung Tobruk wurde von den Engländern verbissen gehalten. Dies war für sie schon der besseren Chance wegen nicht allzu schwer: Sie waren den deutschen Truppen zu Wasser und in der Luft überlegen. Ein weiterer Vorteil war die gute strategische Lage Tobruks, weil eine vorgelagerte Landzunge zusammen mit der parallel verlaufenden Küste einen natürlichen Hafen bildete, um den herum Ort und Festung lagen.

Unter Beschuss

Pausenlos wurden wir von der feindlichen Artillerie in unterschiedlicher Stärke beschossen. Die ersten Granaten in diesem Kampf, überhaupt die ersten in meinem Soldatenleben, hatten die Besonderheit, dass sie bei Bodenberührung nicht explodierten. Das übliche Pfeifen bei ihrem Anflug endete mit dem Aufschlag. Vergeblich wartete man auf die Explosion. Sie blieben entweder an der Aufschlagstelle liegen, oder schlitterten noch bis zu einigen hundert Metern über den kahlen Wüstenboden, je nach dem, in welchem Winkel sie auf dem Boden aufschlugen.

Die Engländer hatten in der Festung Tobruk riesige Mengen italienischer Munition erbeutet und die wurden verschossen, auch wenn die Italiener entgegen ihrer sonstigen Unachtsamkeit die Zünder mitgenommen hatten. Diesen Granaten konnte man tatsächlich ausweichen, wenn sie am Boden dahinschlitterten, weil ihre Bahnen durch aufgewirbelten Sand gekennzeichnet waren. Zusammen mit explodierenden Granaten verschossen, machten sie die Sache noch aufregender, nie wusste man, was am Ende des Pfeiftons kommen würde, die Explosion der Granate oder die Ruhe.

Strapazen hinter der Front

Fünf Monate lang gab es für unsere Beobachtungsbatterie nun ständige Stellungswechsel im Wüstenland um Tobruk, bis dann im Mai 1941 eine Wüstenstellung für längere Zeit gehalten wurde. Meist lagen unsere Stellungen mehr im rückwärtigen Gebiet der Front und dienten mit ihrer für damalige Verhältnisse besonderen Technik der Ortung feindlicher Artillerie.

Die Stellungswechsel erwiesen sich in allen Fällen als sehr strapaziös, weil die Zelte - nur sie waren als Unterkunft und Sonnenschutz zugleich geeignet – mindestens einen halben Meter tief in den Boden eingelassen werden mussten, um vor Granatsplittern sicher zu sein.

Kamerad Scherer am Richtkreis bei Tobruk 1941

Die sandige Oberfläche der Wüste täuschte: Nur wenige Zentimeter darunter gab es Fels, der losgepickelt werden musste, wobei uns die Italiener halfen, denen die Arbeit besser von der Hand ging, da sie die Hitze gewohnt waren. Wir aus nördlicheren Breiten, mussten uns erst an das Klima anpassen, die Hitze lähmte uns fast vollständig, wenn am Tag die Sonne pausenlos vom Himmel herabbrannte und kein Baum, kein Haus oder sonstiger aufragender Gegenstand Schatten spendete.

Die menschenfeindliche Wüste

Der Stellungskrieg um Tobruk hatte besonderen Charakter: Die in der baum- und hügellosen Fläche der Wüste verstreuten Stellungen waren vom Feind leicht einzusehen. Dazu kam, dass wir in der Wüstensommerzeit dort lagerten, was die Aktivitäten hüben wie drüben sehr lähmte und zu einer trügerischen Ruhe in der menschenfeindlichen Wüste führte.

Es schien, als hielten sich auch die Engländer in ihrer sie bestens beschützenden Festung Tobruk an diese Ruhe. Nachts ereignete sich meist mehr als bei Tag. Von besonders hoch gelegenen Stellen im Ring um Tobruk konnte man Hafen, Stadt und das Gelände drum herum auch von unserer Seite her gut einsehen. Allzu große Neugier, wenn sich am Tage einer auf solch einen exponierten Punkt stellte, konnte schon mal einen Kanonenschuss auslösen.

Mannschaftstransportwagen Wüstenkrieg 1941

Die starren Fronten kamen erst wieder im Folgenden, sogenannten Wüstenwinter, allmählich in Bewegung. Ich erlebte es nicht mehr, zu dieser Zeit war ich bereits zurück in der Heimat.

Englische Überlegenheit zu Wasser und in der Luft

Es mag sein, dass vom Land her eine gewisse militärische Überlegenheit von deutscher Seite aus bestanden hat, aber zu Wasser waren die Engländer eindeutig überlegen. So war es ihnen möglich, die Festung Tobruk mit Menschen, Material und sonstigem wichtigem Kriegsgut, das auf Schiffen herantransportiert wurde, bestens zu versorgen. Es geschah dies bei Nacht, wenn aus Richtung Tobruk seltsame Geräusche bis an die deutschen Stellungen drangen und wir wussten, dass jetzt wieder ein englischer Geleitzug in den Hafen eingelaufen war. Es war auch anzunehmen, dass sich in der Festung Tobruk sehr viel mehr stehenden Geschütze befanden als in dem die Stadt umgebenden Belagerungsring. Der Nachschub der Engländer, eben jene nächtlichen Geleitzüge, funktionierte ausgezeichnet und bei ihrer Überlegenheit zu Wasser und in der Luft im Mittelmeerraum nimmt das auch nicht wunder.

Die Kampfhandlungen, das Leben in feindlichen Begegnungen zu Wasser und in der Luft habe ich in meinen Tagebuchaufzeichnungen festgehalten, die, original wiedergegeben, Teil dieser Erinnerungen sind. Die große Anzahl der darin erscheinenden Namen, Einheiten und Orte bleiben mir und der Nachwelt so erhalten. Wenn fast schon vergessene Namen von Totgeglaubten, von Einheiten und Orten auf einmal wieder auftauchen, zum Beispiel in Zeitschriften für Soldaten des 2. Weltkrieges, dann grenzt das an kleine Wunder.

Rückblick auf den Wüstensommer

Zur Abrundung des Berichtes über die nordafrikanischen Geschehnisse des Jahres 1941 seien hier noch einige Erlebnisse geschildert. Hatten wir - mit wir meine ich einen kleinen Trupp von 4-5 Leuten, die zu einem Beobachtungsposten gehörten - bisher nur flache Wüste kennengelernt, so änderte sich dies mit einem Stellungswechsel in die Nähe der Mittelmeerküste, dem östlichen Ende des Halbkreises. Das gut sichtbare Meer, Felsen, an welche die Wellen schlugen, und bis an das Wasser reichende Schluchten strahlten eine gewisse Romantik aus, zumal von Stellungen und anderen militärischen Einrichtungen nichts zu sehen war.

Am obersten Rand einer solchen Schlucht, die hier als Wadi bezeichnet wurde, fand man niedrige Höhlen, grottenartig, die ausgezeichneten Schutz vor Bomben und Granaten, und nicht zuletzt vor der Sonne gaben. Fast konnte einem dieser Krieg gefallen, aber wie immer im Leben, die glücklichen Tage sind rar, mit unserer Ruhe ging es zu Ende. Es rührte sich so lange nichts in unserer Oase von Muße, Romantik, blauem Wasser und blauem Himmel - weder Bomben noch Granaten gingen auf uns nieder - bis eine Geschützbatterie Stellung ganz in unserer Nähe bezog und das Granatfeuer der Engländer sich auf unseren Beobachtungsposten richtete.

Krankheit im Krieg

Doch viel stärker als der Beschuss störten gesundheitliche Problemen meine romantischen Träumereien. Die Magen- und Darmstörungen nahmen zuweilen Formen an, dass einem die Sinne schwanden. Neben mir litt noch eine große Anzahl von Leuten an dem gleichen ständigen Durchfall und wir magerten sehr stark ab. Das ging schließlich so weit, dass ich bei einer Impfung bewusstlos zusammenbrach und der bis dahin uneinsichtige Batteriechef - uneinsichtig deshalb, weil er keinen seiner Männer für das Lazarett oder das Revier freigeben wollte - mir dann doch einen leichteren Dienst genehmigte.

Das war Ende August 1941. Ich wurde zum Druckereitrupp versetzt, der wenige Tage danach zum Hauptquartier des Afrikakorps, also zum Stab des General Rommel beordert wurde. An Besserung war nicht zu denken, so dass ich mich weiter mit den chronischen Magen- und Darmstörungen rumplagen musste, dabei war es mittlerweile September geworden und ich immer schwächer, kaum noch fähig, mich auf den Füßen zu halten und die Haut hatte bereits leichtes Gelb angenommen.

Unser Fahrer behalf sich damit, dass er an die Stelle der Spiralfedern Holzklötze setzte. Natürlich war die Federung daraufhin gleich Null, aber der Wagen fuhr.

Beim Wüstenfuchs

Ich konnte zwar einige Male General Rommel, der bereits große Berühmtheit und den Beinamen „Wüstenfuchs“ erlangt hatte, zu Gesicht bekommen, doch der konnte mir auch nicht helfen. Sich ihm zu nähern, wie man sich das heutzutage vorstellen könnte, gab es einfach nicht. Kumpelhaftes Benehmen bei der preußisch erzogenen Truppe wäre ja beinahe strafbar gewesen. Kann sich einer das heute noch vorstellen? Wie Hitler, der Österreicher, die Wehrmacht preußisch erziehen ließ, sodass Einheiten vergangener Jahrzehnte wie lahme Haufen erscheinen mussten?

Das Quartier des General Rommel lag ganz im Westen des Halbkreises um Tobruk und war in einem aus Lehm und Sand gemauerten, einstöckigen Haus untergebracht, das weiß gestrichen war. Eigentlich waren es mehrere Häuser, die in ihrer Bauart für die Wüstengegenden typisch waren, sodass die Engländer keinen Hinweis darauf hatten, wer sich darin befand.

Ohne Motorisierung wäre ein solcher Wüstenkrieg nicht zu führen gewesen und darin zeigten sich die Deutschen den Italienern doch weit überlegen. In Afrika bestand der Volkswagen seine erste Bewährungsprobe: Unsere Mannschaft war mit einer Anzahl von VW-Kübelwagen ausgestattet, die den wuchtigen Horch-Wagen (offen und mit Verdeck) weit überlegen waren. So zerbrachen die holperigen Horch-Wagen, die zwischen den Blattfedern an den vier Rädern große Spiralfedern eingebaut hatten, samt und sonders. Unser Fahrer behalf sich damit, dass er an die Stelle der Spiralfedern Holzklötze setzte. Natürlich war die Federung daraufhin gleich Null, aber der Wagen fuhr.

Bei den Italienern konnte man noch Geschütze sehen, die auf mit Eisen beschlagenen Rädern, also Holzrädern, fuhren und aus dem vorigen Jahrhundert zu stammen schienen. Auch dieser Feldzug war ein Feldzug der riesigen Entfernungen, wie der kurz bevorstehende in Russland, wo später für lange Zeit wieder der VW-Kübelwagen unser Zuhause sein sollte, wenn man von Zelten und sonstigen Unterkünften absieht, in die wir unsere Habseligkeiten verstauten und die uns ein Dach über dem Kopf boten.

Der unsichtbare Feind

Die Führung des Afrikakorps wurde in diesen Tagen mit einem neuen Feind konfrontiert, der die deutschen Soldaten in Massen überfiel: Die epidemische Gelbsucht. Nachdem schon so viele Mannschaften im Zusammenhang mit den Schiffsversenkungen auf dem Mittelmeer Verluste erlitten hatten, war das ein Problem. Auch ich war ja daran erkrankt und so schickte man mich in den ersten Septembertagen 41 auf Heimatkurs – wobei nicht weniger aufregende Situationen zu durchlaufen waren, als es bisher auch schon der Fall gewesen war. Es ließ uns das Gefühl, doch noch zurückgehalten zu werden in dieser menschenfeindlichen Gegend, nie los. So dauerte es immerhin einen Monat, gerechnet ab dem ersten Gelbsuchsymptomen, bis ich in einem Heimatlazarett Aufnahme fand.

Da konnte es schon einmal vorkommen, dass das Flugzeug als Transportmittel benutzt wurde, und ich erinnere mich - und es ist auch im Tagebuch vermerkt -, dass ich zusammen mit vielen Gelbsüchtigen von einem Lazarett in Bengasi über die große Syrte in das Lazarett in Tripolis geflogen wurde. Benutzt wurde eine italienische „Savoia“, vergleichbar mit unserer Ju 52, die zur eventuellen Abwehr feindlicher Jäger hinten eine große Öffnung hatte, wo ein Italiener vor dem zugigen Loch an seiner MG stand. Naiver ging es nicht mehr.

Italienische Ordensschwestern betreuten das Lazarett, führten uns bei Fliegeralarm in den Keller und sprachen dort Gebete. Ihr, uns aufmunternder Ausspruch: bald würden wir die Heimat sehen gab allem etwas ganz Ziviles und Mütterliches.

Vor dem Flug waren wir über holprige Wüstenpisten mit einem Transporter 100 Kilometern nach Bengasi ins Lazarett gebracht worden. In diesen Tagen hat es sich erwiesen, dass die meisten von uns diesem Klima gar nicht gewachsen waren, in meinem Fall dauerte es etwas mehr als ein Vierteljahr, bis ich, Strapazen pausenlos an mir nagend, gesundheitlich auf dem Nullpunkt angelangt war.

Zwischenstopp im Paradies

Der mehrwöchige Aufenthalt im Lazarett Tripolis, in dessen Garten man unter Palmen wandeln konnte, kam uns vor als wären wir im Paradies, auch hinsichtlich der Bombenziele der Engländer, die Tripolis fast Tag und Nacht bombardierten, das Lazarett aber davon ausnahmen.

Italienische Ordensschwestern betreuten das Lazarett, führten uns bei Fliegeralarm in den Keller und sprachen dort Gebete. Ihr, uns aufmunternder Ausspruch: bald würden wir die Heimat sehen (auf Italienisch) gab allem etwas ganz Ziviles und Mütterliches.

Das Lazarett wurde von zwei Menschenströmen überfallen, zum einen von den Hunderten von Gelbsüchtigen, die pausenlos aus Richtung Tobruk kamen, und zum anderen von Schiffbrüchigen von Truppentransporten, die ebenso ohne Unterbrechung über das Mittelmeer kamen und das Lazarett füllten. Es hieß, wir würden per Lazarettschiff Richtung Heimat transportiert werden, das Warten darauf dauerte mehrere Tage und löste das bange Gefühl aus, vielleicht doch noch zurückgestellt zu werden, um Kränkeren den Vortritt zu lassen.

Trostlosigkeit statt Heldentum – Einsatz an der Ostfront

Herbst 1941: Wieder in der Heimat

Genau am 1. Oktober fiel das erlösende Wort: Fertigmachen zur Abfahrt. Kurz danach dampften wir im hell erleuchteten Lazarettschiff - dieses Mal ungehindert - durch die Straße Messina auf Neapel zu. Nach kurzem Aufenthalt dort ging es zügig Richtung Heimat weiter, in rasender Fahrt durch den italienischen Stiefel. Wir hätten gerne noch mehr vom schönen Italien gesehen, aber Truppenbewegungen sind nun mal keine Urlaubsreisen. Abgesehen davon, der Zustand der Erschöpfung, sich nach Ruhe sehnend, war ganz anders als die Stimmung damals, als wir Richtung Süden fuhren und die italienische Atmosphäre so richtig in uns aufnehmen konnten.