8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Die bewegende Geschichte eines muslimischen Mädchens in Deutschland: »Es gibt so viele Frauen, die wie ich keine Freiheiten haben. Das muss sich ändern!« Aliyah Aliyah ist 23 und seit Jahren auf der Flucht. Unter falschem Namen versteckt sie sich in fremden Städten vor ihrer kurdischen Familie. Sie wollte das Doppelleben, die Heimlichtuerei um die verbotene Liebe zu ihrem Freund nicht mehr hinnehmen. Sie ist bereit, für ihre Freiheit und Selbstbestimmung zu kämpfen und hat akribisch den Ausbruch in ein neues Leben vorbereitet. Doch ihr neues Leben ist gefährdet und trotz ihres Mutes ist Aliyahs Zukunft nun ungewiss – vielleicht für immer. Aliyah ist eine von vielen jungen muslimischen Frauen in Deutschland, denen die engagierte Journalistin Güner Yasemin Balci eindrucksvoll eine Stimme gibt. Eine bewegende Reportage über den Preis der Freiheit und ein leidenschaftliches Plädoyer für das Recht auf Selbstbestimmung.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 305

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Güner Balci

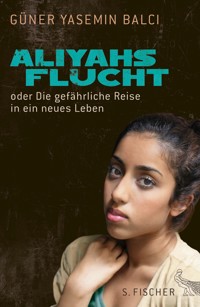

Aliyahs Flucht

oder Die gefährliche Reise in ein neues Leben

Über dieses Buch

Die bewegende Geschichte eines muslimischen Mädchens in Deutschland:

»Es gibt so viele Frauen, die wie ich keine Freiheiten haben. Das muss sich ändern!«

Aliyah

Aliyah ist 23 und seit Jahren auf der Flucht. Unter falschem Namen versteckt sie sich in fremden Städten vor ihrer kurdischen Familie. Sie wollte das Doppelleben, die Heimlichtuerei um die verbotene Liebe zu ihrem Freund nicht mehr hinnehmen. Sie ist bereit, für ihre Freiheit und Selbstbestimmung zu kämpfen und hat akribisch den Ausbruch in ein neues Leben vorbereitet. Doch ihr neues Leben ist gefährdet und trotz ihres Mutes ist Aliyahs Zukunft nun ungewiss – vielleicht für immer.

Aliyah ist eine von vielen jungen muslimischen Frauen in Deutschland, denen die engagierte Journalistin Güner Yasemin Balci eindrucksvoll eine Stimme gibt. Eine bewegende Reportage über den Preis der Freiheit und ein leidenschaftliches Plädoyer für das Recht auf Selbstbestimmung.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Impressum

Covergestaltung: hißmann, heilmann, hamburg

Coverabbildung: Photocase

Erschienen bei FISCHER E-Books

© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2014

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

ISBN 978-3-10-402246-8

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Inhalt

[Widmung]

[Motto]

Insan haklari oder Dein Leben gehört dir

[Zitat]

Ein Anruf aus der Dönerbude

Hochzeitspläne und ein Todesfall

Verbotene Liebe

Im letzten Moment

Der Retter

Krisensitzung oder Wer flieht, braucht Hilfe

Hochzeitsshows und Heiratskandidaten

Geheime Treffen im Shoppingcenter

Guter Sex ist den Männern vorbehalten

Cigdem oder »Beende dein Schweigen, nicht dein Leben«

»Ab heute heißt du Nora«

Karzans Zwangsverheiratung

Geplatzte Mädchenträume und der Besuch einer Prinzessin

Hanans Doppelleben

Ein Kettenbrief und ein Abschied

Wegducken oder aufgeben

Der Beginn eines gemeinsamen Lebens

Wieder auf der Flucht

Vom Recht auf ein selbstbestimmtes Leben

Dank

Für Lilith & Neo

Aber was bedeutet lieben? Es bedeutet wählen –

um lieben zu können, muss man frei sein.

Flora Tristan

Insan haklari oder Dein Leben gehört dir

Stellen Sie sich vor, Sie müssten morgen Ihre Wohnung verlassen. Nicht, weil Sie es wollen, sondern weil Sie es müssen. Vielleicht müssen Sie sogar die Stadt verlassen, in der Sie viele Jahre Ihres Lebens verbracht haben, in der Sie Freunde treffen, den Zeitungshändler kennen, Ihren Frisör, die Stadt, in der eins Ihrer Kinder noch die Schule besucht und Sie selbst einem Beruf nachgehen, der Ihnen Freude macht.

Stellen Sie sich vor, Sie müssten schnell an einen anderen Ort ziehen, irgendwo in Deutschland. Vielleicht aber auch in ein anderes Land, um sicher zu sein, dass Sie sicher sind. Man wird Ihnen sagen, dass Sie nie wirklich sicher sind, solange es jemanden gibt, der nach Ihnen sucht, jemanden, der Ihnen oder einem Ihrer Angehörigen nach dem Leben trachtet. Das alles müssen Sie tun, nicht etwa, weil Sie als Straftäter von der Polizei gesucht werden, sondern weil Ihr Sohn sich in ein Mädchen verliebt hat, dessen Eltern es nicht dulden, dass ihre Tochter eine selbstgewählte Beziehung eingeht. Weil sie für ihr Kind ein anderes Leben vorgesehen haben, eines, das sich nach den archaischen Sitten ihrer Herkunftskultur richtet, einer Kultur, die es Frauen verbietet, über ihren Körper, über ihr Leben selbst zu entscheiden.

Sie stehen vor der Wahl: zu gehen, von jetzt auf gleich ein neues Leben zu beginnen und das, was Sie sich in vielen Jahren als Existenz aufgebaut haben, Ihren Beruf, Ihr Umfeld, Vertrautes für ungewisse Zeit, vielleicht sogar für immer hinter sich zu lassen; oder Sie bleiben, leben dafür aber jeden Tag mit der Ungewissheit, dass jemand Ihnen auflauert, Sie auf der Straße bespuckt und beleidigt oder Sie sogar mit dem Tod bedroht.

Sie werden jetzt wahrscheinlich sagen: Moment mal, das geht doch nicht, das ist unrecht, wir leben doch in einem Rechtsstaat, und ich zeige jeden an, der mich bedroht! Dann machen Sie eine Anzeige gegen die Person, die Ihnen nachstellt. Am nächsten Tag aber steht eine andere Person bei Ihnen vor der Haustür, und alles wiederholt sich. Machen Sie dann wieder eine Anzeige, machen Sie jede Woche mehrere Anzeigen? Oft genug gegen »Unbekannt«, weil Sie die Quälgeister persönlich gar nicht kennen? Gehen Sie dann irgendwann nur noch selten aus dem Haus? Und nur, wenn mindestens eine erwachsene Person Sie begleiten kann? Oder eilen Sie geduckt durch die Straßen, in der Hoffnung, man sieht Sie nicht? Versuchen Sie, sich unsichtbar zu machen oder Schleichwege zu finden?

Natürlich können Sie, wenn Sie bereit sind, solche Begleitumstände in Kauf zu nehmen, auch bleiben. Ihr Sohn aber wird selbst dann noch gehen müssen, wenn er inzwischen gemerkt hat, dass die Liebe seines Lebens doch nur ein Strohfeuer war und er sich offiziell von dem Mädchen getrennt hat, dessen Familie Ihnen diesen ganzen Ärger bereitet – bei einer befleckten Ehre gibt es kein Zurück. Sie müssen dann damit leben, dass Ihr Kind auf unbestimmte Zeit untertaucht, sich versteckt vor der Gefahr, Opfer eines Gewaltverbrechens im Namen der Ehre zu werden. Von seiner einstigen Liebsten ganz zu schweigen.

Nur wenn Sie wegziehen, werden Sie Ihren Sohn irgendwann einmal wiedersehen können. Vielleicht kann er Sie in der fremden Stadt, in der Sie dann wohnen, besuchen. Sie selbst dürfen ihn nicht an dem Ort aufsuchen, an dem er inzwischen lebt. Denn seine Adresse muss, um ihn nicht zu gefährden, weiterhin geheim bleiben. Vielleicht aber haben Sie mehrere Kinder, eine Tochter noch, die gerade in ihrer Ausbildung ist und sich geweigert hat, mit Ihnen wegzuziehen, bloß weil ihr Bruder sich verliebt hat. Dann stehen Sie vor einer Entscheidung, die für jede Mutter, jeden Vater ein Albtraum sein muss: Für welches meiner Kinder entscheide ich mich?

In der Geschichte, die ich hier erzähle, heißt der Sohn Dimi. Er ist mit Aliyah, der Tochter der kurdischen Familie Özgan, auf der Flucht. Inzwischen schon seit mehreren Jahren. Ihm drohte die Rache der Sippe, ihr die Zwangsverheiratung, nachdem ihre Liebe zu dem jungen Griechen sich herumgesprochen hatte. Die beiden sind immer noch zusammen.

Es ist keine Geschichte, die ich mir ausgedacht habe, sie ist hier passiert, mitten unter uns, in Deutschland. Aliyah wollte, dass ihre Geschichte aufgeschrieben wird. Sie wollte weder die Bevormundung der Familie noch das Doppelleben länger hinnehmen, die Lügen, das Verbot ihrer Liebe zu Dimi. »Es gibt so viele Mädchen und Frauen, die, wie ich, keine Freiheiten haben. Nur sehr wenige trauen sich zu gehen. Das muss sich ändern!«, sagte sie mir. Ich habe – bis auf wenige Ausnahmen – die Namen der betroffenen Personen geändert, sie zuweilen an andere Orte geschickt, leichte Veränderungen vorgenommen. Das ist erforderlich, wenn man sie schützen will.

Die Eltern des jungen Mannes sind Maria und Nicos Samos, ein griechisches Ehepaar, das seit Jahrzehnten in Berlin lebt. Gelebt hat, müsste es genauer heißen. Sie leben jetzt in einer ihnen fremden Stadt. Ihre Hoffnungen, irgendwann würde die verbotene Liebe zwischen Aliyah und Dimi von den Özgans akzeptiert werden und die Drangsalierungen würden endlich aufhören, denen insbesondere Maria ausgesetzt war, haben sich nicht erfüllt. Die Familie Özgan hat nicht aufgegeben. Die Familie Samos musste alles aufgeben, den Job, den Wohnort, die Heimat. Maria hat bis heute keinen neuen Arbeitsplatz gefunden, und Nicos, der gelernter Koch ist, arbeitet jetzt für eine Security-Firma mit einem so geringen Gehalt, dass er zu den »Aufstockern« des Jobcenters zählt. Er findet das entwürdigend. Ihre Tochter ist zornig auf die beiden Liebenden, weil deren Verhältnis der Anstoß dazu war, dass die Familie Samos jetzt, auseinandergerissen, an verschiedenen Orten dieser Republik lebt.

Und Aliyah und Dimi? Die beiden haben harte Jahre hinter sich. Und harte Jahre vor sich. Nach Aliyahs Flucht aus ihrem Zuhause waren sie eine lange Zeit getrennt, Dimi durfte nicht einmal wissen, wo Aliyah sich aufhielt. Es wäre zu gefährlich gewesen für viele Beteiligte – für Aliyah selbst, aber auch für die Menschen, die ihr geholfen haben, die ihr Unterschlupf gewährten, die sie betreuten. Diese Zeit des Wartens, die ihre Beziehung auf eine harte Probe gestellt hat, ist vorbei. Die beiden sind vereint. Endlich. Bis vor kurzem hatten sie auch eine kleine Wohnung irgendwo in Deutschland, einen Job (Dimi), einen Ausbildungsplatz (Aliyah). Im Vergleich zu allem, was vorher gewesen war, erlebten sie einige ruhige Monate. Relativ zumindest. Das ist vorbei. Sie packen wieder. Es ist Aliyahs Familie gelungen, den Wohnort der beiden herauszufinden. Ein Fehler der Ämter, der Staatsanwaltschaft. Er hätte nicht passieren dürfen. Niemand hätte die geheime Adresse der beiden herausgeben dürfen. Die Polizei hatte eindeutige Anweisung gegeben. Sie wollte Dimi schützen. Es hat nichts geholfen.

Nur die wenigsten »verbotenen« Beziehungen zwischen muslimischen Mädchen und nichtmuslimischen Jungen halten die Gefahren, die Anspannung, die langen Trennungszeiten aus, denen Aliyah und Dimi ausgesetzt waren. Sie haben nie erleben dürfen, was verliebte Teenager gemeinhin machen: gemeinsam jede freie Stunde verbringen, ins Kino gehen, mit Freunden abhängen, sich küssen und sich auf eine Weise lieben, bei der sie an nichts anderes, an niemanden sonst, nur an sich selbst denken. Sie mussten sich heimlich treffen, an immer wechselnden Orten, auf die Uhr schauen, damit Aliyah rechtzeitig zu Hause war, und ständig ihrer Furcht vor Entdeckung Herr werden. Es war keine leichte Teenagerliebe, ihr haftete von Anfang an, ob sie es wollten oder nicht, eine existentielle Entscheidung an – Gehorsam gegenüber der Familie oder Hochverrat an den Geboten der Sippschaft, Unterwerfung oder Selbstbestimmung, Leben oder Tod. Vielleicht hätte sich Shakespeare bei seinem Drama über die verbotene Liebe zwischen Romeo und Julia heute nicht mehr für die italienische Stadt Verona, sondern für Berlin-Neukölln, Essen-Karternberg, Köln-Mülheim oder Bückeburg entschieden. Denn überall hier – und anderswo – gibt es Familien, die festhalten an einer archaischen Kultur, die die Leibeigenschaft noch nicht überwunden hat.

Liebe ist seit Menschengedenken das Zaubermittel, mit dem manchmal die Grenzen zwischen verschiedenen Kulturen, Sprachen, Weltanschauungen und Religionen überschritten oder außer Kraft gesetzt werden können. Wer liebt, dem sind Konventionen und Sanktionen egal. Liebe bricht mit Traditionen und Regeln und lässt Neues entstehen. Einem jungen Mann ist möglicherweise jahrelang von seiner Mutter eingetrichtert worden, dass deutsche Frauen nichts taugen, weil sie »zu frei« sind – wenn er sich dann aber trotzdem heftig in eine solche Frau verliebt, sind die Worte der Mutter vergessen. Wer sich die Heiratsstatistiken im Einwanderungsland Deutschland anschaut, wird feststellen, dass immer mehr Türken und Deutsche einander heiraten – ein erfreulicher Trend, der für wachsende Integration spricht. Der zweite Blick allerdings relativiert diese Freude: Es sind immer mehr deutsche Frauen und türkische Männer, die einander heiraten. Warum gibt es nicht auch immer mehr muslimische Frauen – Araberinnen, Bosnierinnen, Türkinnen, Albanierinnen etc. –, die nichtmuslimische Männer heiraten?

Muslimische Töchter haben es schwerer als ihre Brüder oder Cousins, eine solche bikulturelle Ehe gegen den Willen ihrer Familien durchzusetzen. Denn Frauen gelten als Besitz der Familie, ihre Jungfräulichkeit ist Allgemeingut, das jeder bewachen darf, es steht für die Ehre einer Sippe. Es ist vor allem dieses konservativ-muslimische Frauenbild, das Frauen den Männern unterordnet und ihren Körper dermaßen sexualisiert, dass nur noch züchtige Kleidung, ein keusches Kopftuch, ein stark eingeschränkter Bewegungsradius, ein gesenkter Blick und ständige Kontrolle sie angeblich davor bewahren können, an der nächsten Ecke vom erstbesten Mann flachgelegt zu werden – es ist ein zerstörerisches, krankes Frauenbild.

Obwohl wir wissen, dass es für viele Jungen und Mädchen Gebot ist, nach diesem Geschlechterverständnis zu leben, bei dem nicht sie selbst, sondern der Vater, die Mutter bestimmen, wer wen heiratet, hat die Politik bis heute nichts dagegen unternommen. Es gibt kein flächendeckendes Angebot an Schulen, das Kinder darüber aufklärt, dass ihr Körper nur ihnen gehört und sie, nur sie allein, entscheiden dürfen, wen sie als Erwachsene lieben. Es gibt in der Ausbildung von Pädagogen und Lehrern, von Ärzten und Polizisten bis heute keine verpflichtenden Lehrangebote, die darüber aufklären, was sie tun können, wenn sie auf Menschen treffen, die ihre Töchter oder Schwestern lieber tot als in einem selbstbestimmten Leben sehen. Es gibt keine unter staatlichem Schutz stehende Zuflucht für einen jungen Mann, der es gewagt hat, eine Beziehung einzugehen, die ihn sein Leben kosten kann. Wie Karzan, von dem ich in diesem Buch berichte. Niemand fühlt sich politisch verantwortlich, wenn eine junge Frau, die mir unter ihrem neuen Namen, »Nora«, die Odyssee ihres Lebens erzählt, von ihrer Familie in die Türkei verschleppt und dort verheiratet wird. Nora ist nur ein Beispiel. Was sie erlebt hat, widerfährt auch jungen Frauen aus pakistanischen, irakischen, libanesischen oder anderen Familien.

Wer ihnen hilft und mit seinem Namen dazu steht, dass er gegen die Menschenrechtsverletzungen etwas tut, die an muslimischen Mädchen und Frauen begangen werden, so wie die mutigen Frauen der Mädchenzuflucht »Papatya« oder wie Fatma Bläser mit ihrem Verein »Hennamond«, macht sich Feinde. Da klingt es nicht nur in meinen Ohren wie Hohn, wenn sogenannte Migrationsexperten und Ethno-Wissenschaftler zu diesem Problem nur das immer wiederholte Mantra herunterbeten: Wir müssen auch solchen Eltern die Hand reichen, miteinander reden, vielleicht einen Imam bitten, ihnen zu erklären, dass der Prophet Mohammed keine Frauen schlug und Zwangsehen vom Islam geächtet werden – als dürften Menschenrechte durch Regeln und Gebote des Islam ersetzt werden. Auch die Hoffnung, muslimische Verbandsvertreter würden sich irgendwann für das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung von Frauen starkmachen, ist so weltfremd wie die Vorstellung, dass ein Zuhälter gegen Prostitution auf die Straße geht.

Und damit sind wir bei dem harten Kern der Frage, warum ein immer noch zu großer Anteil der muslimischen Männerwelt an der Bevormundung der Frauen festhält: It`s all about Sex – wer die Sexualität von Frauen kontrolliert, kann verfügen und bestimmen. Es sind männliche Machtphantasien, die ohne ein weibliches Objekt in sich zusammenfallen würden. Ob Zwangsheirat, Kopftuch oder Ehrenmord – immer geht es dabei nur um eins: den Frauen das Recht auf eine selbstbestimmte Sexualität zu nehmen. Dass das möglich ist, dafür tragen wir anderen Mitverantwortung.

Wenn ein krasser Fall von Gewalt bekannt wird – ein Bruder seine Schwester, ein Mann seine Frau im Namen der Ehre ermordet hat –, flammt für kurze Zeit eine öffentliche Debatte darüber auf, und dann kehrt wieder Ruhe ein, so als würden die kulturell und religiös begründeten Zwänge und Verbote das Leben der Kinder aus vielen konservativen muslimischen Familien nicht auch ohne mörderische Exzesse prägen. Die täglichen Menschenrechtsverletzungen, die sie erleiden, werden, außer von einigen wenigen engagierten Journalisten und Aktivisten, nicht thematisiert. Denn wer das macht, gerät in Verdacht, rechte Klischees zu bedienen. Doch Probleme entstehen nicht dadurch, dass man über sie spricht; sie wachsen, wenn man sie totzuschweigen versucht. Sie verfestigen sich, werden veränderungsresistenter, wenn man die Religion und Tradition, die Wertvorstellungen und Rollenbilder konservativer Muslime mit Kritik verschont und diese behandelt, als seien sie weniger belastbar und einer Auseinandersetzung gar nicht gewachsen. Stattdessen beugt man sich lieber den Forderungen oder Vorwürfen selbsternannter muslimischer Verbandsvertreter und selbstgefälliger Migrantenvereine. Doch je mehr man Einwanderer unter Naturschutz stellt, desto mehr bestärkt man ihr Festhalten an überholten Werten ihrer Herkunftskultur und damit ihre Abneigung gegen eine freie Gesellschaft, die sie nicht kennen, die ihnen fremd ist, die sie verunsichert.

Der Integration dient man damit jedenfalls nicht. Im Gegenteil. Man leistet einer Entwicklung Vorschub, wie wir sie seit Beginn der 1990er Jahre in den Vierteln mit einer hohen muslimischen Einwandererquote beobachten können: Allen im Viertel werden frauenfeindliche Moralvorstellungen und veraltete Rollenbilder aufgezwungen, in denen die Gesetze Allahs einen größeren Stellenwert haben als unsere Grundrechte.

Die Leidtragenden sind vor allem die weniger konservativen, weniger religiösen, die aufgeklärten, liberalen und integrationswilligen Familien. Ihre Töchter werden gemobbt, wenn sie sich den sogenannten Keuschheitsgeboten nicht fügen, ihre Söhne verprügelt, weil sie keine »Ehre« haben, wenn sie ihre Schwestern nicht daran hindern. Die Eltern von Hülya, die ihrer Tochter die Freiheiten des Lebens in einer modernen Gesellschaft ermöglichen wollten, sahen das Mädchen einem Rufmord ausgesetzt, der ihnen schließlich keinen anderen Ausweg ließ, als das Viertel zu verlassen. Hülyas Geschichte nahm einen glimpflichen Ausgang, weil ihre Eltern zu ihr hielten. Cigdem, von der ich hier ebenfalls erzähle, hat nicht so viel Glück gehabt.

Als meine Eltern vor fünfzig Jahren nach Deutschland kamen, waren die Menschenrechte, insan haklari auf Türkisch, die es in ihrer alten Heimat nicht gab, für sie das größte Versprechen dieses Landes, der Kern all ihrer Hoffnungen. »Insan haklari«, das sagt meine Mutter heute noch, wenn sie uns Kinder daran erinnern will, wie kostbar dieses Gut der Freiheit ist, für das wir dankbar sein sollten. Es kann und darf nicht sein, dass nur jene darum wissen, die einst anderes erfahren haben.

Aliyah ist bereit, für dieses Recht, für dieses Freiheitsversprechen zu kämpfen. Doch Menschen wie sie müssen sich verstecken, sie haben in der Öffentlichkeit keine Stimme. Das macht es allzu leicht, die Verantwortung für sie gar nicht wahrzunehmen, zu verdrängen und sie ihrem Schicksal einfach zu überlassen. »Das muss sich ändern!«, hat Aliyah gesagt. Ob das tatsächlich geschieht, hängt auch von uns ab, den anderen, die die Vorzüge einer freien Gesellschaft nutzen können. Wir alle stehen in der Pflicht, die Werte und Rechte einer freien Gesellschaft zu verteidigen, immer und überall. Freiheit lebt davon.

Berlin im März 2014

»Es gibt so viele Frauen, die wie ich keine Freiheiten haben. Das muss sich ändern!«

Aliyah

Ein Anruf aus der Dönerbude

Es war ein letzter Notruf, den sie auf der Damentoilette einer Imbissbude von ihrem Handy absetzen konnte. »Sie haben mich!«, hatte Aliyah ihrem Freund Dimi durch ihr Handy völlig gehetzt zugeflüstert. »Ich bin auf dem Klo, sie werden mich mitnehmen! Vielleicht kann ich sie überreden, dass ich im Frauenhaus noch meine Sachen holen darf! Bitte helft mir!« Dann brach das Gespräch ab.

Auch mich hatte sie zu erreichen versucht. Sie hatte mich nur knapp verpasst. Ich hatte meinen kleinen Sohn versorgt und in dieser Zeit mein Handy ausgeschaltet, dieser Teil des Tages gehörte ihm. Drei Anrufe in Abwesenheit registrierte ich, alle von Aliyah, ihre Nummer hatte ich sofort erkannt. Der letzte war vor einer Minute gekommen. Als ich zurückrief, ging niemand ran.

Das Handy war ihr letzter Strohhalm. Seit sie es besaß, hatte sie es in ihrem BH versteckt. Viele muslimische Mädchen aus strengen Familien machen es so – sie haben ein Handy, um ständig für die Eltern erreichbar zu sein, und eins, von dem niemand wissen darf. Wie sonst sollen sie sich mit Jungen verabreden, mit Freundinnen kommunizieren, an den sozialen Netzwerken teilhaben, wenn doch alles verboten oder streng kontrolliert wird? Es ist ihre geheime Verbindung zur Außenwelt, immer dann, wenn sie das Haus nicht verlassen dürfen oder Stunden stumpfsinnig vor dem Fernseher verbringen müssen.

Ich kann mich noch gut an den Tag in der Küche eines Jugendclubs erinnern, als Aliyah ihr Handy aus ihrem BH zog, um meine Nummer abzuspeichern. Ich fragte sie damals, warum sie sich nicht eine von diesen schicken kleinen Handytaschen besorgte. »Du hast vielleicht Vorstellungen!«, spottete sie über meine Naivität: »Du müsstest es doch eigentlich besser wissen! Warum glaubst du wohl, dass jemand wie ich ein Handy versteckt? Schließlich hast du doch von Mariams Leben in deinem Buch Arabqueen erzählt! Denkst du, bei mir zu Hause ist es anders?« Dass sie viel gelernt hatte aus der Geschichte meiner Titelheldin Mariam, die schließlich vor der Familie geflüchtet war, erfuhr ich später von Aliyah.

Auch Aliyah war auf der Flucht. Seit Wochen schon. Und inzwischen in einer ihr ganz fremden Stadt in Norddeutschland. Selbst jetzt, da sie doch nicht mehr unter Beobachtung ihrer Familie stand, hielt sie ihr Handy noch verborgen. Gewohnheiten lassen sich eben nicht einfach ablegen. Und das war in diesem Fall ein Glück – wer weiß, wie sonst alles ausgegangen wäre.

Aliyahs Vater Murat hatte alle Hebel in Bewegung gesetzt, um sie zu finden, hatte gemeinsam mit ihrem Bruder das Zimmer, das sie sich mit ihrer Schwester Gül teilte, auf den Kopf gestellt, Schränke und Schubladen ausgeräumt, jeden Fetzen Papier in die Hand genommen, jeden alten Kassenbon akribisch überprüft. Wie ein Polizist hatte er sich bei ihren ehemaligen Mitschülern und ihren Freundinnen aus der Nachbarschaft durchgefragt, um irgendeinen Anhaltspunkt für ihren jetzigen Aufenthaltsort zu finden. Stundenlang war er mit seinem Sohn die ganze Stadt abgefahren, weil er glaubte, Gott würde ihm, dem ehrfürchtigen Muslim, der kein Gebet versäumte, den rechten Weg zu seiner entflohenen Tochter weisen. Am Ende war es nicht Gott, sondern Aliyah selbst, die ihm, ohne es zu ahnen, den entscheidenden Hinweis gab – oder vielmehr die Mitarbeiterin eines Elektronikfachhandels.

Von ihrem letzten Geld hatte Aliyah sich dort einen kleinen Laptop mit Internetverbindung gekauft. Ich war es, die ihr dazu geraten hatte, einen mobilen Computer bei sich zu haben, den sie problemlos transportieren konnte und der ihr ermöglichen würde, auch weiterhin mit den Menschen in Kontakt zu bleiben, die ihr bei der Flucht geholfen hatten. Es war ein Fehler gewesen. Denn die Verkäuferin hatte einfach nicht zugehört, als Aliyah sie eindringlich darauf hinwies, dass ihre persönlichen Daten, die sie für den Internet-Stick angab, auf keinen Fall in andere Hände geraten dürften. Aber genau das war passiert. Mit einem Briefkopf, in dem der Name der neuen Stadt stand, landete kurz darauf die Post ihres Internetanbieters bei ihrer Familie im Briefkasten. Danach war es für Vater und Onkel nur noch eine Frage der Geduld, bis sie Aliyah fanden.

Ahnungslos saß sie auf einer Bank in der Innenstadt von Bremen, ließ sich den Wind durch die Haare wehen und war stolz auf ihre ersten eigenen Schritte in ein neues Leben. Es sollte ein Leben werden, so wie sie es sich vorstellte. Ein Leben, das ihr die Freiheit gab, selbst zu entscheiden, ob sie an diesem sonnigen Samstag durch Geschäfte schlendern oder einfach nur auf dieser Bank sitzen bleiben und die Stunden an sich vorbeiziehen lassen sollte, ohne irgendetwas zu tun. In wenigen Tagen würde sie das türkisfarbene kurze Sommerkleid anziehen können, das sie heimlich vor ihrer Flucht gekauft hatte. Allein diese Aussicht gab ihr schon das euphorische Gefühl, gleich vom Boden abzuheben. Und während sie noch so verträumt dasaß, spürte sie plötzlich eine kräftige Hand, die sie an der Schulter packte, eine Hand, deren Griff ihr nur zu bekannt vorkam. Es war ihr Vater, der sie aus ihren Träumereien riss. Er fiel ihr weinend um den Hals, einen Tränenstrom vergießend, fast so, als gelte es, sich nun für immer voneinander zu trennen.

Aliyah war starr vor Schreck. Ihr Hirn weigerte sich, die Botschaft zu begreifen: Sie hatten sie tatsächlich gefunden! Sie bemerkte kaum, dass inzwischen auch Nidal, der Bruder des Vaters, auf der Bank neben ihr Platz genommen hatte. »Was hast du uns für Kummer bereitet! Deine Mutter ist fast vor Sorge umgekommen! Wir haben dich alle so vermisst! Du bist doch mein liebstes Kind«, schluchzte Murat in ihr Ohr. Ihr Onkel blieb stumm. Erst nach einiger Zeit meinte er: »Du hast nichts zu befürchten. Natürlich hast du einen Fehler gemacht. Einen großen Fehler sogar. Aber das passiert eben manchmal. Nicht nur dir.« Aliyah ahnte, was hinter seinen Worten steckte.

Vermutlich hatten sie inzwischen herausgefunden, dass sie sich trotz des Verbots auch weiterhin mit Dimi, ihrem Liebsten, getroffen hatte. Es dauerte einige Sekunden, bis ihr schlagartig klar wurde, dass es deshalb für sie jetzt um ALLES ging. Die Beschwichtigungen der beiden Männer beruhigten sie keineswegs, im Gegenteil, sie machten ihr Angst. Tausend Fragen stürzten auf sie ein: Was hatten sie vor? Würden sie sie zurück zur Mutter und zu ihren Geschwistern bringen? Oder gleich mit ihr in die Türkei fahren, ins Heimatdorf der Eltern, um sie dort zu verheiraten? Und so die Schande, die befleckte Ehre, von der Familie nehmen? Die Mutter hatte ihr damit schon vor der Flucht gedroht. Hinterher würde man dann Verwandten und Bekannten in Deutschland weismachen, dass die Tochter in die »Heimat« gefahren war, um dort ihren Cousin zu heiraten und für immer da zu bleiben. Aliyah kannte die Geschichte eines anderen in die Türkei verschleppten Mädchens, das von zu Hause abgehauen, aber von Bekannten der Familie wieder aufgespürt worden war. Die Worte ihres Onkels waren eine Anspielung auf diesen Fall.

Wahrscheinlich hatte es sich längst bis ins anatolische Dorf herumgesprochen, dass auch sie, Aliyah, seit Wochen nicht mehr zu Hause gewesen war, eine Verheiratung dürfte jetzt gar nicht mehr so leicht zu arrangieren sein. Wenn die eigene Tochter abhaut und niemand weiß, wo sie ist, dann steht der Verdacht im Raum, sie könnte ihre Jungfräulichkeit in der Zeit der Abwesenheit verloren haben. Es war das Schlimmste, was einem Mädchen passieren konnte – alle Ängste von Vater, Onkel und Brüdern konzentrierten sich am Ende auf diesen einen Punkt. Und was würde dann geschehen? Würde man ihr verzeihen, wie ihr Onkel beteuerte? Oder würde man zum letzten Mittel greifen, so wie damals, als die heimliche Beziehung ihrer Cousine zu einem Studienfreund aufflog und ein Familienrat im Haus von Aliyahs Eltern zusammenkam, um über das Schicksal der »Ehrlosen« zu entscheiden?

Nur zu gut konnte Aliyah sich an jenen Abend im Winter vor einigen Jahren erinnern, als sie und ihre Schwester vom Einkauf kamen und ahnungslos das Haus betraten. Die schweren Lidl-Tüten hatten ihre Finger in der Kälte abgeklemmt, sodass sie vor Taubheit kaum den Schlüssel im Türschloss drehen konnte. Die vielen Schuhe am Eingang waren ihr gleich verdächtig vorgekommen, dabei hatte Gül noch gescherzt: »Guck mal, die ganze Sippe ist da, bestimmt will schon wieder einer um deine Hand anhalten!« Als Aliyah dann die Tür zum Wohnzimmer öffnete und ein Windzug aus der Küche die offenen Fenster schlagen ließ, schauten für einen Moment die Augenpaare von zwölf Männern auf sie, voller Gram und Hass, als sei sie schuld, dass ihre Cousine Iman jetzt als stadtbekannte Schlampe galt. Dabei hatte Aliyah bis zu diesem Tag nichts von den Facebook-Fotos gewusst, die offensichtlich irgendjemand mit dem Handy gemacht und anschließend ins Netz gestellt hatte. Sie zeigten Iman in eindeutiger Pose mit ihrem damaligen Freund – ein Kopftuchmädchen, das schamlos mit einem Typen schmuste und dabei lasziv in die Kamera lächelte.

Eine beklemmende Atmosphäre herrschte im Wohnzimmer. Ein stummer Blick ihres Vaters genügte, um Aliyah wissen zu lassen, dass sie sofort den Raum zu verlassen hatte. Onkel, Cousins, ihr Vater und ihr Bruder hatten offensichtlich etwas Furchtbares zu verhandeln – es war bestimmt keine Zusammenkunft, bei der um ihre Hand angehalten werden sollte. In der Küche hörte sie ihre Mutter bereits mit Gül über Iman tuscheln, »die Ehrlose«, wie die Mutter sie nannte. Dabei hatte Iman erst vor kurzem ein Einser-Abitur gemacht und als Erste der gesamten Sippe die Zulassung zu einem Medizinstudium erhalten. Sie galt als die Vorzeigetochter mit guten Manieren und einer Auszeichnung vom Innenminister für ihr demokratisches Engagement, nachdem sie ein Projekt zum Thema Antisemitismus unter muslimischen Jugendlichen ins Leben gerufen hatte.

Es wurde eine lange Verhandlungsnacht. Iman sollte in die alte Heimat gebracht und getötet werden, so wollte es die Mehrheit der Männer, die an jenem Abend im Wohnzimmer saßen. Am Ende war es Aliyahs Vater, der seiner Nichte das Leben rettete. Das Urteil seiner aufgebrachten männlichen Verwandten war ihm unheimlich. Aber alle seine Bemühungen, mit ihnen zu einer gütlichen Einigung zu kommen, waren vergeblich. Selbst seine Frau fiel ihm in den Rücken. Sie erwies sich, als sie von dem Ergebnis des Männerrats erfuhr, sogar als heftigste Scharfmacherin. »Sie hat es nicht anders verdient«, fauchte sie ihren Ehemann an, als sie seine Zweifel spürte. Wie sollte er sich da noch offen gegen das Urteil stellen, ohne sich den Ruf einzuhandeln, ein Mann ohne Ehre zu sein? Das Prinzip Großfamilie regierte. Der Einzelne zählte nicht, nur der Kitt, der die kurdische Sippe zusammenhielt.

Dass er bei seiner Frau Mevlude keine Unterstützung finden würde, hätte Murat ahnen müssen. Viele im Viertel wussten, dass ihr Onkel Jahre zuvor seine eigene Tochter ermorden, vom eigenen Bruder erdrosseln ließ – nicht etwa in irgendeiner kurdischen Provinz, sondern mitten in Deutschland. Mevludes Cousine hatte sich in einen Mann verliebt, der zwar Moslem, aber eben nicht aus der Verwandtschaft oder aus dem Dorf der Eltern war. Die Familie wollte sie mit einem anderen Mann verheiraten, wogegen sich die junge Frau mit aller Macht wehrte, ja sich sogar von ihrem Freund schwängern ließ, weil sie hoffte, ihn dann heiraten zu dürfen. Dabei war das ihr Todesurteil. Als Aliyah, nachdem sie von der Geschichte gehört hatte, ihre Mutter darauf ansprach, sagte die schon damals: »Sie hat es nicht anders verdient – geht und treibt sich mit einem Mann herum, so eine Schande!«

Einen Tag nach der Sitzung des Männerrates war Murat, gequält von Gewissensbissen, vielleicht auch aus Angst vor einer Strafverfolgung, trotz des Votums seiner Verwandten zur Polizei gegangen, um gemeinsam mit den Beamten nach einer Lösung zu suchen. Aliyah erfuhr davon erst später von einem Polizisten, als sie selbst schon auf der Flucht und auf die Hilfe der Polizei angewiesen war. Sie war beeindruckt von dem Mut, mit dem ihr Vater sich dem Todesurteil entgegengestellt hatte, das die Männer in seinem Wohnzimmer über Iman gesprochen hatten. Iman wurde, noch bevor andere ihrer habhaft werden konnten, mit Hilfe der Polizei und des Jugendamtes zu einer Tante in die Türkei gebracht, wo sie so lange untertauchen sollte, bis ein wenig Gras über die Sache gewachsen war.

Das jedenfalls glaubte die Polizei. Tatsächlich aber musste Iman bald darauf einen Cousin heiraten, der dumm und hässlich war – das war der Preis, den sie für eine Schmuserei vor der Kamera zu zahlen hatte. Doch sie konnte froh sein, dass es überhaupt noch einen gab, der bereit war, sie zu ehelichen, der Aufenthaltsstatus in Deutschland, der dem Bräutigam winkte, überzeugte schließlich, denn Iman war deutsche Staatsbürgerin. Ihr Studium durfte sie natürlich nicht fortsetzen. Dabei hatte es Monate mühsamer Überzeugungsarbeit gekostet, ihre Eltern zu überreden, dass sie die Universität besuchen durfte. Alles umsonst. Inzwischen lebt sie zurückgezogen mit Mann und Kind in Hamburg – eine junge, begabte Frau, die dazu verdammt ist, ein unglückliches Hausfrauendasein zu führen.

Aliyahs Mutter verflucht sie immer noch. Sie und ihre Nachbarinnen hocken täglich wie böse Hexen zusammen, um sich ihrer Lieblingsbeschäftigung hinzugeben – Tratschen und üble Nachrede. Sie tauschen sich gern darüber aus, wer sich wieder einmal unmoralisch benommen hat, und dafür reicht es schon, wenn ein Mädchen ein zu knappes T-Shirt trägt oder mit einem Jungen zusammen gesehen wird.

Zum Glück ist meine Mutter heute nicht dabei, tröstete sich Aliyah in dem kurzen Moment der Stille, als ihr Vater und ihr Onkel, einer rechts, einer links von ihr, in Bremen erschöpft auf der Bank saßen. Auch wenn sie sich kaum vorstellen konnte, dass Mevlude auch ihr, der eigenen Tochter, den Tod wünschen würde, so fürchtete sie doch, dass von der Mutter kein Verständnis zu erwarten war. Denn Mevlude wäre fortan nicht mehr die Mutter von zwei schönen keuschen und gehorsamen Töchtern, die als begehrte Heiratskandidatinnen galten und ihr Ansehen mehrten, sondern die Mutter einer »Hure«. Mit dem Ruf der Tochter war auch Mevludes Ruf ruiniert. Die Nachbarinnen würden sich genüsslich auf diese aufregende Nachricht stürzen, zumal Mevlude bisher so gern mit dem Finger auf andere Mädchen gezeigt und deren Eltern ihre ganze Verachtung hatte spüren lassen. Und nun widerfuhr ihr Gleiches – das hätte sie sich nicht in ihren schlimmsten Träumen ausgemalt.

Wäre sie jetzt hier, hätte sie mich wohl als Erstes bei den Haaren gepackt, dachte Aliyah, über die Straße geschleift und hysterisch kreischend geschimpft: »Wo ist dein Kopftuch?« Schon meine offenen Haare hätte sie als Provokation begriffen, als schamlose Aufforderung an die Männer: Nehmt mich! An ihrer Mutter war ein kurdischer Mann verloren gegangen, so derb waren ihre Flüche und so hart ihr Auftreten, wenn es darum ging, die Ehre der Familie zu verteidigen.

Ihr Vater war anders. Der Fall Iman hatte es gezeigt. Und trotzdem, fragte sich Aliyah, konnte sie ihm deswegen schon trauen? Bei Imans Fehltritt war es schließlich nicht um die eigene Tochter gegangen. Zwar war er auch als Onkel verpflichtet, die Ehre seiner Nichte wie die aller blutsverwandten Frauen zu verteidigen – aber wenn es um die eigene Tochter ging, war das Problem schwerwiegender: Ihm selbst würde vorgeworfen werden, dass sie nicht gehorchte. Er und seine Frau hatten versagt. Wäre Aliyah zu einer Tante, einer Cousine, dem Onkel oder einem anderen nahen Verwandten geflohen, hätte man sie wahrscheinlich mit einer Tracht Prügel bestraft, aber ihre Flucht hätte nicht den Verlust der Ehre bedeutet. Deshalb war Aliyahs Vater auch so bemüht gewesen, seine Tochter möglichst schnell nach ihrem Verschwinden wieder ausfindig zu machen. Nur dann war es noch möglich, die ganze Sache mit einer erfundenen Geschichte zu vertuschen. Doch Aliyah war nun schon seit zwei Monaten weg von zu Hause, es würde schwer werden, dafür vor Verwandten und Bekannten eine plausible Erklärung zu erfinden. Ihre Flucht war garantiert längst Thema von hämischen Tuscheleien und ihre verlorene Ehre vermutlich inzwischen offiziell. Und das bedeutete: Welche Entscheidung ihr Vater auch treffen mochte, er würde den Familienrat hinzuziehen.

»Ich weiß«, flüsterte ihr Vater jetzt, »dass du diesen Jungen liebst. Ich hab davon gehört. Warum hast du nicht mit uns darüber geredet? Dann wird er eben Moslem, ihr heiratet, und alles wird gut!« Aliyah stand immer noch unter Schock, der Kummer des Vaters ließ sie nicht kalt. Für einen kurzen Moment keimte Hoffnung in ihr auf, und wieder lagen Murat und sie sich tränenüberströmt in den Armen, während der Onkel ungeduldig aufsprang und auf und ab lief, ohne Vater und Tochter auch nur eine Sekunde aus den Augen zu lassen.

»Aber ich habe doch versucht, mit Mama darüber zu sprechen, ich hab ihr doch gesagt, er ist bereit, Moslem zu werden, er trinkt nicht, er raucht nicht, er ist ein guter Junge! Und trotzdem hat sie …« Aliyah stockte. Sie spürte, wie sich der Körper ihres Vaters versteifte, und als sie ihn ansah, registrierte sie, dass sich seine Augen verdunkelt hatten. Aliyah merkte, dass sie gerade einen großen Fehler begangen hatte. Bisher war es für ihren Vater nur reine Spekulation gewesen, dass ihre Flucht mit einer Liebesgeschichte zu tun hatte. Es gab schließlich nur Gerüchte. Außer Jusuf, der sie und Dimi in der Anfangszeit einmal auf der Parkbank erwischt hatte, konnte niemand von ihren geheimen Treffen mit Dimi wissen. Sie hatten doch so aufgepasst! Von der Auseinandersetzung, die Aliyah mit ihrer Mutter Dimis wegen schon gehabt hatte, wusste Murat nichts. Mevlude hatte ihm nichts davon erzählt, denn er hätte ihr vorgeworfen, sie kümmere sich nicht genug um die Mädchen und habe damit Mitschuld an der Schande auf sich geladen. Vermutlich hatten doch irgendwelche Nachbarn herumgetratscht, schließlich wusste ja auch Jusufs Mutter von der Angelegenheit. Und nun hatte Aliyah durch ihre unbedachten Worte auch noch selbst bestätigt, dass Dimi der Anlass für ihre Flucht war.

Schlagartig hörte ihr Vater auf zu weinen und wurde ganz nüchtern. »Wir können über alles reden«, sagte er mit harter, metallischer Stimme. »Und du kannst mir deinen Freund ja einmal vorstellen. Wenn er ein guter Junge ist, wie du sagst, dann haben wir kein Problem mit ihm.«

Das Wort PROBLEM setzte sich in Aliyahs Kopf fest. Denn nun hatte sie ein großes Problem. Sie hatte Dimi ins offene Messer laufen lassen – der Ahnungslose, der immer noch gut auffindbar für jeden, der ihm nach dem Leben trachtete, bei seinen Eltern in der Wohnung saß und täglich auf ein neues Lebenszeichen seiner untergetauchten Freundin wartete.

Hochzeitspläne und ein Todesfall

Aliyah wusste nur zu gut, dass ein Liebesverhältnis mit einem Nichtmuslim für die Beteiligten ein lebensgefährliches Problem werden konnte. Da gab es nicht nur die düstere Geschichte in Mevludes Familie. Ich hatte ihr von einem Fall erzählt, der sich – von meiner Mutter aus nächster Nähe miterlebt – in meiner Kindheit in Neukölln zugetragen hatte. Eine junge Türkin, Tuba, hatte ein Liebesverhältnis mit Philipp, einem Deutschen. Die beiden waren im selben Viertel aufgewachsen, waren auf dieselbe Schule gegangen und hatten sich ineinander verliebt. Die Beziehung hielt schon lange, obwohl sie vor Tubas Eltern geheim gehalten werden musste. Die Freunde der beiden verschafften ihnen in Notsituationen immer wieder Alibis.