8,99 €

Mehr erfahren.

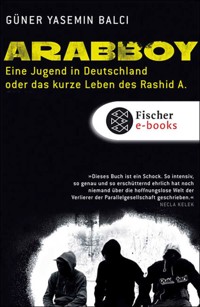

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Ein packender und erschütternder Einblick in die andere deutsche Wirklichkeit. Mariam führt ein Doppelleben: Zu Hause die folgsame Tochter kurdischer Eltern, in der Welt außerhalb die selbstbewusste »ArabQueen«, die heimlich mit ihrer deutschen Freundin Lena Tanzen geht und Jungs trifft. Als sie ihren Cousin Walid heiraten soll, weiß Mariam, dass sie eine Entscheidung treffen muss, an der sie zu zerbrechen droht. Die Journalistin Güner Balci, die selbst jahrelang in einem Mädchentreff in Neukölln gearbeitet hat, erzählt eindrucksvoll am Schicksal Mariams, wie es ist, in zwei unvereinbaren Welten zu leben – für viele junge muslimische Frauen in Deutschland die bittere Realität – und welchen Preis die Freiheit hat.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 395

Veröffentlichungsjahr: 2010

Ähnliche

Güner Yasemin Balci

ArabQueen

oder Der Geschmack der Freiheit

Über dieses Buch

Freiheit fühlt sich im Kopf anders an als im Herzen.

Mariam führt ein Doppelleben: Zu Hause die folgsame Tochter kurdischer Eltern, in der Welt außerhalb die selbstbewusste »ArabQueen«, die mit ihrer deutschen Freundin Lena Tanzen geht und Jungs trifft, dies aber durch Lügen vor ihrer Familie zu verbergen weiß. Als der Vater ihr eröffnet, dass ihr Cousin Walid auf dem Weg nach Deutschland ist, um sie zu heiraten, weiß Mariam, dass sie eine Entscheidung treffen muss, an der sie zu zerbrechen droht.

Die Journalistin Güner Yasemin Balci, die selbst jahrelang in einem Mädchentreff in Neukölln gearbeitet hat, erzählt eindrucksvoll am Schicksal Mariams, wie es ist, in zwei unvereinbaren Welten zu leben – für viele junge muslimische Frauen in Deutschland die bittere Realität – und welchen Preis die Freiheit hat.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Impressum

Coverabbildung: arabianEye / Getty Images

© 2010 S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

ISBN 978-3-10-400695-6

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Inhalt

Für Neo und Nihat

Anleitung zur Rebellion

Verschwunden

Willkommen im Wedding

Das Leben der anderen

Hinter tausend Stäben

Heimlichkeiten

Geschwisterliebe

Hayats Spiel

Doppelleben

Nora Nolte und der Mädchenclub

Eine Seidenbluse für Hawwa

Mariams Traummann

Heimliches Date

Fatmes Bestrafung

Heiratspläne

Tausend Augen

Eingesperrt

Verlorene Hoffnung

Die Flucht

Abschied

Dank

Wichtige Adressen in Notsituationen

Für Neo und Nihat

Anleitung zur Rebellion

Es liegt mehr als zehn Jahre zurück, dass ich die beiden Freundinnen kennenlernte, die die Hauptpersonen der Geschichte sind, die ich hier erzähle. Mariam war damals 18, Fatme 16 Jahre alt. Sie heißen anders, und erst bei mir werden sie zu Schwestern, aber sie waren so, wie ich sie in dieser Geschichte schildere: zwei aufgeweckte, schlagfertige und lebenshungrige Mädchen, beide nicht auf den Mund gefallen, und doch war ihnen auch eine untergründige Traurigkeit zu eigen, eine vage Sehnsucht nach einem anderen Leben. Beide arbeiteten in einer sozialen Einrichtung, kochten und putzten, veranstalteten Grillpartys für Kinder und Jugendliche im Kiez und waren glücklich, dass sie für einige Stunden am Tag befreit waren von dem Käfig ihrer engen und drückenden Familienverhältnisse, von denen ich nach und nach erfuhr. Sie flirteten gern mit Polizisten oder Sozialarbeitern, die in dem Viertel unterwegs waren, und freuten sich an den flüchtigen Bekanntschaften, die dabei entstanden, mussten zugleich aber immer auf der Hut sein, dass keiner aus ihrer Familie, die von Zeit zu Zeit jemanden zur Kontrolle der Mädchen vorbeischickte, davon Wind bekam.

Mariam trat als die Stärkere, die Selbstbewusstere von beiden auf. Nie war sie um einen vorlauten Spruch oder eine ironische, manchmal auch eine rüde und ätzende Bemerkung verlegen. Und sie sah tatsächlich ein bisschen wie eine junge Ausgabe von Penelope Cruz aus. Ich weiß noch genau, wie sehr mich die Energie und die Schönheit, die sie ausstrahlte, von der ersten Begegnung an fasziniert haben. Ohne dass ich ihr viele Fragen stellen musste, erzählte sie mir im Laufe der Jahre ihre Geschichte. Ich merkte, dass es ihr ein großes Bedürfnis war, sich diese von der Seele zu reden; und ich hörte ihr zu, ließ mich von ihr zum Lachen bringen und wurde immer wieder nachdenklich, wenn ich das Gefühl hatte, Mariam versuchte, über Dinge zu lachen, die alles andere als lustig waren.

Zwei Jahre ging es so, dann wurde Mariam schwanger. Fatme arbeitete weiter in der Einrichtung, und Mariam nutzte jede Gelegenheit, um ihre Freundin dort zu besuchen. Wenn wir uns trafen, rauchten wir zusammen eine Zigarette und redeten miteinander, bis Mariam meist hektisch aufstand und sich hastig verabschiedete, weil sie panisch registrierte, dass sie schon viel zu lange von zu Hause weg gewesen war. »Der Penner kommt gleich vom Sport«, sagte sie dann, »und das Essen ist noch nicht fertig!« Der »Penner«, das war ihr Mann, über den sie meist auch nicht besser sprach als über alle Männer. Ihre Verbitterung darüber, dass sie einen Mann hatte heiraten müssen, den ihre Eltern für sie bestimmt hatten, obwohl sie ihn nicht wollte, übertrug sie auf alle Männer. Vielleicht wollte sie sich damit selbst einreden, dass ihr Schicksal auch mit einem anderen Mann nicht erträglicher geworden wäre.

Von den dramatischen Umständen ihrer Verheiratung erfuhr ich erst durch Fatme. Mariam war wochenlang in ihrem Zimmer eingesperrt gewesen, bevor sie mit Jamal verheiratet wurde, den sie nie zuvor getroffen hatte, sondern nur vom Hörensagen kannte. Er war ganz anders als der Mann, von dem sie – wie so viele junge muslimische Frauen – immer geträumt hatte, ein Mann, der sie erlösen würde aus dem Gefängnis familiärer Unterdrückung, ein Mann, der mit ihr vielleicht sogar tanzen oder ins Schwimmbad gehen würde, der ihr erlauben würde, sich nach ihrem eigenen Geschmack zu kleiden, einer Arbeit nachzugehen und eigenes Geld zu verdienen. Ein Mann eben, mit dem man ein gemeinsames Leben aufbauen konnte, das anders war als das, was sie bei ihren Eltern sah.

Aber Jamal wollte von solchen Vorstellungen nichts wissen, er war geradezu durchdrungen von den alten patriarchalischen Geboten: Eine Frau habe auf der Straße nichts verloren, sie solle auch nicht arbeiten gehen, sondern sich um den Haushalt und die Familie kümmern – keine Freunde haben, keine Freizeit, keine Freiheit. Dass Mariam überhaupt arbeiten durfte, hatte sie nur den Auflagen des Jobcenters zu verdanken. Man hätte ihr sonst die Sozialhilfe gekürzt, und auf das Geld, das zum Einkommen der gesamten Familie beitrug, wollte – oder konnte – man dann doch nicht verzichten. Zumindest eine Zeitlang.

Nachdem Mariam ihr erstes Kind bekommen hatte, wurden ihre Besuche im Laden immer seltener, irgendwann blieben sie ganz aus.

Fatme wurde mit ihrem Cousin verheiratet, mit dem sie bis zu diesem Zeitpunkt wie Bruder und Schwester aufgewachsen war. Ihr Vater hatte das mit dem Onkel so ausgehandelt; dass seine Tochter darüber verzweifelt war, scherte ihn nicht. Als Fatme uns von ihrer Hochzeitsnacht erzählte, weinte sie. Ihre Tanten und ihre Mutter hatten vor der Schlafzimmertür gesessen, bis die Brautleute Vollzug melden konnten. Danach habe ihr Mann ihr nicht mehr in die Augen schauen können, und auch Fatme hätte vor Scham sterben mögen. Zwei Wochen später zerstritten sich Vater und Onkel über das Brautgeld, Fatmes Vater beorderte seine Tochter wieder zurück unter sein Dach. Von diesem Tag an galt Fatme als befleckte Frau, die froh sein musste, wenn überhaupt noch ein Mann sie heiraten würde. Inzwischen ist sie wieder verheiratet und erwartet ihr zweites Kind.

Hätte die »Gnade der Geburt« es besser mit den beiden Frauen gemeint, hätten sie gute Chancen gehabt, auch in dieser Gesellschaft »anzukommen«, wie es die Migrationsforscher nennen. Sie waren allemal intelligent genug, um einen guten Schulabschluss zu machen, zu studieren und auch im Beruf erfolgreich zu sein. Fatme wäre vielleicht Modedesignerin geworden, und Mariam hätte ich mir gut als energische und zielstrebige Leiterin eines Kindergartens oder eines Jugendclubs vorstellen können. Sie hatten so viel Energie, dass weder die Armut noch die mangelnde Bildung ihrer Eltern sie daran hätten hindern müssen, zu selbstbewussten Frauen zu werden, die ihr Leben eigenverantwortlich in die Hand nehmen. Sie verfügten durchaus über das »Potential«, wie die Personalberater sagen würden, um diese Gesellschaft mit ihrer Lebenslust, ihren Talenten und ihren Fähigkeiten zu bereichern.

Aber solche Aussichten waren weit entfernt von ihrem wirklichen Leben. Und beide fanden sich im Laufe der Jahre mit dem ab, was ihre Familie und ein patriarchalisches System für sie vorgesehen hatten, in dem die Wünsche und Hoffnungen dieser Mädchen nichts zählten, sondern nur ihre »Jungfräulichkeit«, nur die »Ehre der Familie«, nur die Unterordnung der Frau unter eine von Männern bestimmte Welt.

So einfallsreich die beiden Freundinnen auch waren, wenn es darum ging, sich kleine Freiheiten zu erschleichen, oft heimlich und in ständiger Angst, dabei womöglich doch erwischt zu werden, wenn sie nur teilhaben wollten an dem, was anderen Mädchen ihres Alters erlaubt war, nie konnten sie sicher sein vor der Kontrollwut anderer Familienmitglieder und den Strafen ihrer Väter. Immer wieder versuchten sie, mit solchen Verhältnissen zurechtzukommen, sich anzupassen, sich an die Hoffnung zu klammern, dass es eines Tages ja doch vielleicht anders, nein: besser werden könnte, wenn sie sich fügten, statt aufzubegehren. Der permanente Psychoterror, dem sie unterlagen, hat ihnen nach und nach allen Mut geraubt und sie gebrochen. Sie haben sich, wie die meisten muslimischen Mädchen, in die Unfreiheit gefügt, vielleicht glauben sie inzwischen selbst, dass es ein von Gott gegebenes Gesetz ist, dies zu tun.

Warum sie nicht ausgebrochen sind? Weil die Angst, für immer allein zu sein, für solche Mädchen fast noch schlimmer ist als jede Knechtschaft. Von Geburt an sind sie in einen Familienverbund eingesperrt, der ihnen nie eine eigene, ihren individuellen Möglichkeiten und Vorstellungen entsprechende Entwicklung zugesteht; der sie nie selbst etwas entscheiden lässt, sondern sie einspannt in ein Dickicht aus Verpflichtung und Verboten, das jede Energie, jedes Wollen, jede Lust auf Dauer ersticken kann.

Wir nennen solche Familien verharmlosend »Großfamilien«, oft mit diesem schwärmerischen Unterton, als handele es sich bei ihnen um einen Hort von Geborgenheit, Aufgehobenheit, Verständnis und Nähe. Das ist eine Illusion, die mit dem Leben solcher Mädchen wenig zu tun hat. Ihnen werden von klein auf Pflichten auferlegt, die ihnen häufig selbst noch jede Möglichkeit rauben, zumindest über ein Quäntchen Zeit am Tag selbst zu bestimmen. Ihre Welt besteht meistens aus Lidl, Aldi und dem Kaufhof, sie kennen im Wedding, wo meine Geschichte spielt, vielleicht noch den Humboldthain und die großen Einkaufscenter, aber sie sind noch nie auf dem Berliner Funkturm gewesen, haben noch nie im Wannsee gebadet oder die Reichstagskuppel bestiegen – es sei denn, ein Klassenausflug hat sie dorthin geführt. Und selbst dann ist es fraglich, ob die Mädchen dabei sein durften.

Teilhabe an dieser Gesellschaft? Wir brauchen das alles nicht, sagt Mariams Vater in dieser Geschichte, wir haben ein Dach über dem Kopf und etwas zu essen, seid zufrieden. Für ihn ist jeder Schritt, den seine Töchter in die Welt »der Deutschen« tun, eine »Versuchung« des Teufels, eine Gefährdung. Die Mischung aus archaischer Kultur und angeblich religiösen Geboten, die Mariams und Fatmes Familie – wie viele andere muslimische Familien – beherrscht, ist für die weiblichen Mitglieder ein Gefängnis, das von dem obersten Gesetz geregelt wird: Es gibt für eine Familie keine größere Schande als die selbstbestimmte Frau, besonders wenn diese sich auch noch die Freiheit zu sexueller Selbstbestimmung herausnimmt.

Auch ich bin in einer solchen Umgebung aufgewachsen. Aber die Verhältnisse in meiner Familie waren anders. Mein Vater hat mich nicht geprügelt, meine Mutter hat mich nicht verstoßen, meine zwei älteren Brüder haben mich nicht kontrolliert, mich weder geschlagen noch beleidigt; aber ich habe während meiner sozialpädagogischen Arbeit und in meiner Tätigkeit als Journalistin viele junge Frauen kennengelernt, die in Unfreiheit lebten; die sich den Verboten und Regeln ihrer Familien unterwarfen und dabei kreuzunglücklich, ja, depressiv wurden; Frauen, deren ständiges Streben es war, den Vorstellungen und Ansprüchen ihrer Familien gerecht zu werden, nicht weil es ihnen Freude bereitete, sondern weil sie in großer Angst vor dem sozialen Tod lebten, der sie ereilen würde, wenn sie sich »unehrenhaft« verhielten.

Ein solches Leben wollte ich meiner »ArabQueen« nicht zumuten. Ihre Geschichte sollte besser ausgehen als die ihres realen Vorbilds. Das letzte Mal, als ich Mariam sah, war sie wieder schwanger. Ich traf sie zufällig auf dem Bürgeramt, ihr Kind im Kinderwagen vor sich herschiebend, in Begleitung ihres Mannes. Ihr Kopf war fest eingebunden in zwei Kopftücher, straff und eng bis unters Kinn, sie sah aus wie eine Mumie. Sie trug ein langes Kleid über einer Hose und darüber noch eine Jacke, um alle Körperkonturen zu verdecken. Sie sah blass und grau aus und schaute zu Boden, als sie mich sah, um meinem Blick auszuweichen. Erst als ich auf sie zutrat, schenkte sie mir ein traurig-verkrampftes Lächeln. Noch bevor ich sie wie früher mit einer Umarmung begrüßen konnte, trat ihr Mann mit finsterem Blick dazwischen. Er musterte mich von oben bis unten und schien schnell für sich entschieden zu haben, dass ich kein guter Umgang für seine Frau war. In schroffem Ton wollte er von ihr wissen, wer ich sei, und die Antwort gefiel ihm offensichtlich auch nicht. Erst als ich mich verabschiedete und auch ihm einen schönen Tag wünschte, entspannte er sich ein bisschen. Einige Schritte weiter blickte ich noch einmal zurück, Mariam guckte schnell weg, ich glaube, dass sie sich vor mir schämte. Denn ich hatte dereinst ein so anderes Bild von ihr gewonnen, und sie wusste das. Ihr hellwaches Wahrnehmungsvermögen funktionierte wie in alten Tagen. Aber sonst war nichts mehr da von dem Mädchen, dem einst keine Lüge zu gefährlich gewesen war, um sich aus dem Haus zu schleichen, bei Freunden Kleidung überzustreifen, für die ihr Vater sie krankenhausreif geschlagen hätte; die gewagt hatte, auf die Love Parade zu gehen oder sich heimlich mit Freunden im Park zu treffen. Sie hatte sich offenbar dafür entschieden, ihr Leben, das ihr immer wieder von anderen enteignet worden war, laufen zu lassen, hinzunehmen, was es ihr auferlegte.

Auch Fatme schien um zehn Jahre gealtert zu sein, als ich sie das letzte Mal vor einem Jahr traf. Auch sie trug das Kopftuch eng umschlungen um ihr Kinn, keine Strähne ihrer schwarzen Mähne lugte darunter hervor, und ihre Kleidung glich der einer alten Frau. Sie schlich mit einem Kinderwagen durch die Straße, zum Glück ohne ihren Mann. Als sie mich sah, fiel sie mir um den Hals. Ihre Augen waren geschwollen, sie musste unmittelbar zuvor geweint haben, doch ich sprach sie nicht darauf an. Wir erzählten uns Geschichten von früher, und wehmütig meinte Fatme, dass es die schönste Zeit in ihrem Leben gewesen sei. Sie konnte sich an Einzelheiten und Geschehnisse aus unseren gemeinsam verbrachten Jahren erinnern, die ich längst nicht mehr präsent hatte, und während sie so redete, tat es mir unendlich leid, sie so hoffnungslos zu sehen.

Mariam und Fatme sind nur zwei von Zehntausenden muslimischen Frauen in Deutschland, die nicht frei sind. Sie werden von ihren Familien als Menschen überhaupt nicht wahrgenommen, sie sind immer nur Tochter, Schwester oder Frau, die bevormundet, bestraft und verschachert werden. Sie werden früh verheiratet, damit ihre Jungfräulichkeit – das Einzige, was zählt – bis zur Ehe erhalten bleibt. Ihre eigenen Träume und Wünsche gelten nichts. Von ihrer Familie als Besitz und von der deutschen Gesellschaft oft achselzuckend als »anders«, als fremd oder »rückschrittlich« zur Seite geschoben, führen sie ein trauriges Schattendasein.

Es macht mich wütend, dass es in meinem Land Frauen gibt, die nicht von den Vorzügen der gesetzlich garantierten Gleichberechtigung profitieren, ja, die nicht einmal wissen, welche Rechte sie haben. Es macht mich auch wütend, wenn diese tiefe Zweiteilung der muslimischen Männer- und Frauenwelt von der Mehrheitsgesellschaft immer noch verharmlost wird. Wenn eine »arrangierte Ehe«, die den beiden Freundinnen aufgezwungen wurde, nicht entschieden genug bekämpft wird. Wenn Lehrer an den Schulen es nicht schaffen, gerade den muslimischen Mädchen mehr Selbstbewusstsein zu vermitteln, damit sie mit dem nötigen Rüstzeug versehen werden, sich gegen diese Verschacherung durch ihre Eltern zu wehren. Es sollte zum Pflichtprogramm an den Schulen gehören, dass solche Mädchen aufgeklärt werden über ihre Rechte, dass sie die Organisationen kennen, bei denen sie Hilfe und Unterstützung erhalten können, damit sie wissen, an wen sie sich wenden können, wenn sie bedroht sind.

Zumindest in diesem Buch wollte ich davon etwas einlösen. Ich wollte, dass meine ArabQueen lernt, ich zu sagen – dieses wunderbare Wort, mit dem alle Selbstbestimmung anfängt. In den letzten beiden Kapiteln erzähle ich ihre Geschichte so, wie ich sie mir gewünscht hätte – dass sie eine Möglichkeit für sich entdeckt und Hilfe gefunden hätte, um sich dem ihr drohenden Schicksal entziehen zu können. Meine Mariam entscheidet sich nach vielen Zweifeln und Rückschlägen zur Rebellion.

Es ist mein Versuch, mich zu solidarisieren mit den vielen Mariams und Fatmes, die unter uns leben. Sie verdienen eine andere Zukunft als die, in der sie immer wieder in ein fremdbestimmtes Schicksalskorsett gezwängt werden, das ihnen Lügen und ein Doppelleben aufzwingt, um zu überleben; das sie vor die grausame Alternative stellt, die auch meiner Mariam nicht erspart bleibt: entweder fremd in dieser Gesellschaft zu bleiben, entrechtet und entmündigt, oder Abschied zu nehmen von allem, was ihr »Zuhause« ist. Ich möchte ihnen zumindest ein literarisches Vorbild des Aufbegehrens schenken. Denn sie gehören zu uns, sie sind unsere Zukunft. Solange es Menschen gibt, die mit dem Schlimmsten rechnen müssen, wenn sie »nur« frei sein wollen, leben wir alle nicht in einer wirklich demokratisch-zivilen Gesellschaft.

Berlin, im April 2010

Verschwunden

Lena trug ein schulterfreies Sommerkleid, als sie sich an einem frühen Abend im Frühling durch die Menschenmassen vor dem Gesundbrunnencenter im Berliner Wedding drängte. Sie hoffte inständig, dass es nicht Masud sein möge, der die Tür öffnete, wenn sie gleich bei Familie Omar in der Prinzenallee klingeln würde. Sie fürchtete Masud, der ihre Freundschaft mit Mariam gar nicht gern sah, am liebsten würde er seiner Schwester den Kontakt zu der »Deutschen« ganz verbieten.

Als sie schon fast das Ende der Badstraße erreicht hatte, spürte sie, wie sich ihr Magen mit jedem Schritt noch mehr zusammenzog, in der Vorahnung, dass ihr etwas Unangenehmes bevorstand. Aber Lena wollte sich durch nichts mehr aufhalten lassen, sie war fest entschlossen, ihre Ängste zu ignorieren und nach Mariam zu suchen. Schließlich waren schon Wochen vergangen, seit sie ihre beste Freundin, mit der sie sich sonst täglich traf, das letzte Mal gesehen hatte. Auch telefonisch war Mariam nie zu erreichen gewesen. Meistens hatte einer der Männer den Hörer abgenommen, entweder Kamil, Mariams Vater, oder einer ihrer beiden Brüder. Mariam sei entweder nicht da oder habe keine Zeit, lautete die Standardauskunft. Bei ihrem letzten Anruf hatte Masud Lena sogar gedroht: Wenn sie es wage, noch einmal nach Mariam zu fragen, dann werde er persönlich dafür sorgen, dass sie das nie wieder tun würde. Und dann hatte er den Hörer auf die Gabel geknallt.

Lena wusste, wie die Männer in der Familie Omar über die Freundschaft der beiden jungen Frauen dachten, immer schon hatten sie beide vor Rafi, Masud und Kamil auf der Hut sein müssen. Aber warum schien Mariam sich jetzt mit der über sie verhängten Kontaktsperre abzufinden? Warum ließ sie sich selbst gegenüber ihrer besten Freundin verleugnen? Wollte Mariam nichts mehr von ihr wissen?

Lena verstand das alles nicht. Was war passiert? War es Mariam womöglich ähnlich ergangen wie Zara, einem kurdischen Mädchen, das in demselben Haus wie die Familie Omar wohnte; Mariam hatte Lena erzählt, dass Zara kurz vor Weihnachten von ihren Eltern zu ihrer Tante nach Mardin, in die anatolische Geburtsstadt von Mariams Mutter, geschickt worden und nicht wieder zurückgekommen war – eine Strafaktion, vermutete Mariam, weil Zara von einem ihrer Cousins in einem Club an der Warschauer Brücke erwischt worden war. Wenn Lena von der Vorstellung überfallen wurde, dass auch Mariam von ihren Eltern aus Deutschland abgeschoben worden sein könnte, dann wurden ihr die Knie weich. Sie musste einfach wissen, was mit ihrer Freundin geschehen war.

Eine Woche hatte sie mit sich, ihren Ängsten und der drohenden Demütigung gekämpft und sich dann entschieden, zu den Omars zu gehen. An diesem Samstagabend hatte sie endlich den Mut dazu gefunden – ein Tag, den sie bewusst gewählt hatte. Denn samstags waren Masud und Rafi meist im Gemüseladen ihres Onkels, wo sie helfen mussten, den Andrang zum Wochenende zu bewältigen. Sie sollten die Regale nachfüllen, das von den Kunden zerpflückte Gemüse wieder neu arrangieren, die Äpfel zu einer Pyramide auftürmen und darauf achten, dass auf den Boden gefallenes Obst nicht zu bunten Matschpfützen zertreten wurde, sondern im Komposteimer landete. Ihr Onkel Hamed konnte grob werden, wenn die beiden den Laden nicht in Ordnung hielten.

Viel verdienten sie dabei nicht. Seit Hamed den ersten großen Halal-Lebensmittelladen im Wedding aufgemacht hatte, sei er ein Geizkragen, hatte Mariam erzählt, einer, der jeden gern anschnorrte, obwohl er mit dem Laden sehr gut verdiente. Hamed hatte vorher einige Jahre bei der Wal-Mart-Kette in der Obst- und Gemüseabteilung gearbeitet und gesehen, wie die Deutschen mit Fleiß, Sparsamkeit und Ordnung diesen Laden florieren ließen. Die konnten das. Er aber auch. Er würde es ihnen zeigen. Und so mussten sich Rafi und Masud fleißig nach Tomaten, Kiwis und Pflaumen bücken und auch noch bescheiden »Danke« sagen, wenn ihr Onkel um zehn Uhr bei Ladenschluss auf der Bildfläche erschien, um jedem der beiden widerwillig zwanzig Euro in die Hand zu drücken. Nie vergaß er dabei, sie zu ermahnen, den Boden noch zu wischen, bevor sie gingen. Oft hatten Mariam und Lena die beiden an solchen Samstagen heimlich von der anderen Straßenseite aus beobachtet und sich darüber lustig gemacht, dass die sonst so coolen Brüder in ihren viel zu großen hellgrauen Kitteln wie Spießbürger aussahen. Und vor ihrem Onkel kuschten sie. Denn wenn er sich bei ihrem Vater über die beiden beschwerte, gab es Stress zu Hause.

Aber solche gemeinsamen Abende waren Vergangenheit. Mariam war spurlos von der Bildfläche verschwunden. Jetzt musste Lena endlich herausfinden, ob sie überhaupt noch hier war. Mariams Vater Kamil würde, wie jeden Samstagabend, im Männer-Café sein, da war sich Lena sicher. Um 12 Uhr mittags verließ er die Wohnung und ging ins Café, wo er mit anderen Männern aus seinem Heimatdorf arabisches Fernsehen guckte. Bis Mitternacht saß er sich dort den Hintern platt – man konnte die Uhr danach stellen. Lena kannte den Tagesablauf der Männer der Familie Omar genau, schließlich war sie die letzten drei Jahre – seit sie und ihre Eltern aus Paris hier in eine große Dachgeschosswohnung im Wedding gezogen waren – fast jeden Tag mit Mariam zusammen gewesen.

Ihre Herz pochte, und ihr Atem ging schneller, als sie endlich den Klingelknopf drückte, sekundenlang hielt sie die Luft an, um genau herauszuhören, wer oben an der Gegensprechanlage antwortete. Zu ihrer großen Erleichterung hörte sie die Stimme von Mariams Mutter. Lena hastete die Treppen in den fünften Stock hoch, drehte sich schnell noch einmal um, als müsse sie sich vergewissern, dass ihr auch wirklich niemand gefolgt war, und stieß dann die angelehnte Wohnungstür auf.

Hawwa stand in der Küche und war gerade dabei, einen Stapel bauchiger Teegläser zu spülen. Die kleine runde Frau mit den ungewöhnlich groben Händen und einem von vielen Furchen durchzogenen Gesicht, das eng von einem weißen Kopftuch umrandet war, hatte sichtlich Mühe, mit ihren Pranken den Schwamm in die schmale Öffnung der Gläser zu zwängen. Lena beobachtete sie einen Augenblick dabei, bevor sie schüchtern ihre Hilfe anbot. Aber Hawwa beachtete sie gar nicht, sie keuchte und fluchte leise vor sich hin, hob nur einmal kurz den Blick von dem überfüllten Spülbecken, um sich gleich darauf wieder in den Abwasch zu vertiefen – als zöge sie eine unsichtbare Wand zwischen sich und der deutschen Freundin ihrer Tochter. Die existierte für sie gar nicht.

Lena war unschlüssig, was sie tun sollte. Ziellos schweifte ihr Blick über die Wände der Küche, an denen drei verschiedene Tapeten hingen, Restposten, die in den Ecken Falten warfen; auf dem Herd kochte Wasser in einem großen Topf, Dampf perlte in feinen Tropfen vom beschlagenen Fenster. Als Hawwa den Blick in ihrem Nacken nicht mehr ertragen konnte und sich ruckartig umdrehte, rutschte sie auf dem selbstgehäkelten Fischteppich aus, der sich über die ganze Länge der Küche erstreckte – wenn Lena sie nicht aufgefangen hätte, dann läge Hawwa jetzt mit dem Gesicht nach unten auf den grünen Kiemen. Doch statt dankbar reagierte die kleine Frau wutentbrannt, in ihren Augen war Lena an dem Missgeschick schuld, ohne die Fremde in ihrer Küche wäre das nicht passiert.

»Was willst du hier? Mariam nix Zeit. Nix Mariam, kein Mariam, du verstehst?«

Diese Küche, dachte Lena, ist wahrlich kein Ort, um freundliche Gespräche miteinander zu führen, eher macht er stumm, hier wird gegessen, nicht geredet, und gearbeitet – zumindest von den Frauen. Noch nie hatte sie Kamil oder einen der Söhne der Familie in der Küche arbeiten sehen. Die saßen, wenn sie zu Hause waren, im Wohnzimmer. Oft hatte Lena mit Mariam und deren jüngerer Schwester Fatme an dem Küchentisch gehockt, aber wehe, wenn die Mädchen dabei lachten oder laut redeten. Dann stand Kamil in der nächsten Minute vor ihnen und ermahnte sie, Gottes Gaben zu würdigen, still zu sein und sich mit dem Essen zu beeilen, sonst würden die Arme der Engel erlahmen, die unsichtbar ihre Tafel trugen. Das Einzige, was Lena bei solchen Moralpredigten verstand, war das Wort »Allah«, das er wieder und wieder mit finsterem Blick in feierlicher Tonlage fallen ließ. Sie musste sich dann jedes Mal zusammenreißen, um nicht loszuprusten, so komisch wirkte Kamil dabei. Meistens kassierte sie in solchen Momenten einen heftigen Fußtritt von Mariam unter dem Tisch, der sie vor Schmerzen aufschreien ließ, was den irritierten Kamil aus der Küche vertrieb.

Solche Erinnerungen gingen Lena durch den Kopf, als sie ratlos vor Hawwa stand und hoffte, dass im nächsten Moment Mariam aus einem der Zimmer treten würde, um der unbehaglichen Situation ein Ende zu machen.

»Ist Mariam denn zu Hause?«

»Ja. Was du wollen von Mariam?«

Hawwa guckte grimmig, als von Lena keine Antwort kam. Dann ging sie an Lena vorbei, die nackten Schultern des Mädchens mit einem verächtlichen Blick streifend, und klopfte leise an die Tür des Zimmers, das Mariam sich mit Fatme teilte. Ein kaum wahrnehmbares »Ja« war von drinnen zu hören.

Vorsichtig, als fürchtete sie, ein schlafendes Baby zu wecken, öffnete Hawwa die Tür zum Zimmer ihrer Töchter. Fast wäre Lena in Tränen ausgebrochen, als sie ihre Freundin zusammengekauert auf dem Bett sitzen sah. Wochen waren vergangen, in denen sie Mariam nicht gesehen hatte, Wochen, in denen sie nicht einmal mehr wusste, ob sie überhaupt noch ihre Freundin war oder ob Mariam sich zurückgezogen hatte, weil sie beide vielleicht doch zu verschieden waren. In der letzten Zeit hatten sie sich häufiger gestritten. Lena hatte sich zunehmend geärgert, dass Mariam immer, wenn sie beide verschiedener Meinung waren, betonte, dass Lena »eben eine Deutsche« sei. Es gab so viel, was sie miteinander teilen konnten, doch das Trennende war ihnen auch bewusst geworden.

In den letzten Wochen hatte Lena viele Abende mit ihrer Mutter Mechthild über die Gründe von Mariams Verschwinden gerätselt. Mechthild hatte sich an den Küchentisch gesetzt, war ihrer Tochter aber bei solchen Gesprächen keine Hilfe, weil sie nichts anderes dazu beizutragen wusste als die üblichen Beschwichtigungen: »Mariam wird schon wieder auftauchen, Lena. Vielleicht ist sie nur verreist. Oder sie hat einen jungen Mann kennengelernt. Oder ihr Handy verloren.«

Lena wusste es besser. Mariam verreist? Mechthild hatte ja keine Ahnung von den Verhältnissen der Familie Omar, wo für Reisen der Kinder bestimmt kein Geld vorhanden war, und schon gar nicht würden Mariams Eltern erlauben, dass ihre Tochter allein verreiste.

Lena quälte die Frage, ob sie selbst zum Verschwinden ihrer Freundin beigetragen hatte. Vielleicht hatte sie Mariam verprellt, weil sie in einem ihrer Streitgespräche offen bekannt hatte, sie glaube nicht an Gott. Mariam hatte damals, wie es ihre Art war, ihre pechschwarzen Haare, die von einem weißen Gummiband zusammengehalten wurden, in heftigem Unmut erst über die linke, dann über die rechte Schulter geworfen – ihre übliche Reihenfolge, wenn sie sehr erregt war. Lena kannte diese Geste. Oder hatte Mariam die Heimlichtuerei vor ihren Eltern und Brüdern nicht mehr ausgehalten, die auf keinen Fall wissen durften, dass Lena und sie zuweilen am Potsdamer Platz abhingen und vor einiger Zeit sogar zusammen mit Mariams Tante Hayat heimlich in einem Club in Berlin-Mitte gewesen waren? Hatte irgendjemand sie, trotz aller Vorsicht, die sie an den Tag legten, dabei gesehen?

Die vielen Fragen, die Lena in der letzten Zeit so beschäftigt hatten, lösten sich in Luft auf, als sie Mariam in dem dunklen Zimmer auf dem Bett hocken sah, das aus mehreren übereinandergestapelten Matratzen bestand. Wie sie da saß, die Arme um die Beine geschlungen, den Kopf seitlich auf die Knie gelegt und mit ihren großen Augen verzweifelt zu ihrer Freundin aufblickte, wirkte sie auf Lena wie ein hilfloses Kind, das sich schämte, weil es irgendetwas verbrochen hatte.

Das stumme Einverständnis, das sich bei diesem Anblick zwischen ihr und Mariam einzustellen schien, wurde jäh unterbrochen, als Hawwa plötzlich eine arabische Schimpfkanonade auf ihre Tochter niederprasseln ließ; und noch bevor Mariam darauf antworten konnte, knallte die Mutter fluchend die Tür hinter sich zu und stapfte in die Küche, wo sie kurz darauf unüberhörbar mit dem Geschirr herumpolterte.

»Deine Mutter ist sauer auf mich, stimmt’s? Ich hätte nicht kommen sollen, ich mach dir nur noch mehr Ärger.«

Ohne zu antworten, erhob sich Mariam von ihrem Lager, nahm einen Teller voller Pfannkuchen, der neben dem Bett auf dem Tisch stand, und ging damit auf Lena zu.

»Hier, nimm einen, die sind lecker. Ich will die nicht. Sonst sehe ich bald aus wie die Frau vom Dönerverkäufer, die sich immer in das viel zu kleine Auto quetschen muss. Weißt du noch, wie wir die auf dem Klo beobachtet haben, wo sie fast nicht durch die Tür passte?«

Mariam hielt Lena den Teller mit der Pfannenkuchenpyramide unter die Nase, klopfte dabei mit ihrem Fingernagel auf die glänzende Zuckerglasur und lachte leicht hysterisch.

»Mariam, lass doch mal die blöden Pfannkuchen! Ich will wissen, warum du dich seit Wochen nicht mehr bei mir gemeldet hast. An dem Montag, als wir verabredet waren, hast du mich einfach vor dem Kino warten lassen und nicht einmal angerufen. Und jetzt tust du so, als sei nichts gewesen. Deine Mutter behandelt mich, als hätte ich eine ansteckende Krankheit, und Masud hat angekündigt, mir die Fresse zu polieren, nur weil ich am Telefon nach dir gefragt habe. Und du sitzt hier und machst dir Gedanken über deine Figur? Das glaub ich einfach nicht. Was ist los?«

»Nichts! Was soll schon los sein? Ich hab einfach keine Lust mehr, jeden Tag auf der Straße herumzuhängen. Ich bin kein kleines Kind mehr, das sich den ganzen Tag mit anderen Kindern herumtreibt. Ich möchte jetzt mehr bei meiner Familie sein, ist das denn so schlimm? Ich kann doch machen, was ich will. Bei uns ist das eben so, dass man viel Zeit mit der Familie verbringt. Euch Deutschen ist die Familie ja nicht so wichtig, ihr könnt das deshalb auch nicht verstehen. Und was Masud betrifft: Der ist immer so, nicht nur zu dir, der meint das nicht so, es ist halt seine Art. Auf Kino hatte ich damals keine Lust, und anrufen konnte ich dich nicht, weil ich kein Guthaben mehr auf meinem Handy hatte. So, muss ich dir jetzt noch mehr erklären, oder reicht das?«

Schweigen. Obwohl draußen die Abendsonne noch Helligkeit spendete, war es im Zimmer düster, nur einige dünne Strahlen drangen durch die schmalen Ritzen der heruntergelassenen Rollläden. Wäre Lena einige Minuten früher ins Zimmer getreten, hätte sie Mariam dabei ertappt, wie sie sehnsüchtig durch die kleinen Schlitze spähte in der Hoffnung, da draußen irgendein vertrautes Gesicht zu entdecken. Als Hawwa geklopft hatte, war ihre Tochter schnell aufs Bett gesprungen. Niemand sollte wissen, wie gern sie dieses Zimmer verlassen würde, diese dunkle, vom Leben abgeschnittene Höhle, in der sie kaum atmen konnte. Solange sie nicht zeigte, wie sehr ihr dieses Gefängnis zusetzte, würde niemand erfahren, dass sie schwächer war, als sie sich gab. Keiner musste wissen, wie oft sie von dem Wunsch gepackt wurde, allem ein Ende zu setzen, Schluss zu machen. Ihr Stolz war in dieser Situation der einzige Halt, den sie hatte.

»Ach, Mariam, mach mir doch nichts vor! Ich kenne dich doch. Wie redest du denn? Das erinnert mich an damals, als wir an die Ostsee fahren wollten und deine Eltern dir das verboten haben. Du hast mir weismachen wollen, dass du nicht in den Osten wolltest, weil du Angst vor Neonazis hättest. Hast du wirklich geglaubt, ich kauf dir diese Ausrede ab? Da hatte ich dich doch schon ganz anders erlebt! Weißt du noch, wie ich dich kaum zurückhalten konnte, als du dich am Alexanderplatz wie eine Irre auf die zwei Typen stürzen wolltest, weil der eine weiße Schnürsenkel in seinen Dogs hatte? Die beiden haben sich sofort aus dem Staub gemacht, obwohl sie uns nicht einmal angemacht hatten. Versuch bloß nicht, mir wieder irgendeine Geschichte aufzutischen!«

»Lena, du bist nicht meine Mutter! Ich will nicht, dass du mir nachspionierst. Ich hab dir nichts zu sagen. Wenn du magst, kannst du einen Pfannkuchen essen, und wir trinken noch einen Tee zusammen; wenn du das nicht willst, wünsche ich dir einen schönen Tag. Grüß deine Eltern von mir, und sag ihnen, ich werde bald heiraten. Wenn es soweit ist, schicke ich euch eine Einladung.«

Lena fiel aus allen Wolken: Mariam und heiraten? Sie war gerade achtzehn! Aber noch bevor sie sich wieder gefasst hatte, ertönte eine Stimme aus der anderen dunklen Ecke des Zimmers. »Du könntest sie auspeitschen, und sie würde doch nicht zugeben, dass sie unglücklich ist«, raunte Fatme verächtlich von ihrem Matratzenstapel herüber. Lena bemerkte sie erst jetzt, denn bisher hatte sie sich ganz auf Mariam konzentriert. »Aber du hast recht, Lena: Sie lügt, wir lügen alle, was sollen wir auch anderes tun? Was hast du davon, wenn du weißt, dass sie nicht tun will, was sie jetzt tun soll? Bildest du dir ein, sie retten zu können? Unser Leben ist anders, das wirst du nie verstehen, du bist eine Deutsche. Ihr habt doch eine schöne Zeit gehabt, Mariam und du, ihr könnt zufrieden sein, dass ihr so viel zusammen machen konntet. Aber jetzt ist Mariam kein Kind mehr, das Leben ändert sich. So ist das bei uns.«

Lena ärgerte sich über die altklugen Bemerkungen von Fatme. Hatte die sich auch so verändert? Fatme war diejenige gewesen, die in der ersten Zeit, als Mariam noch ganz misstrauisch und ablehnend gewesen war, dafür gesorgt hatte, dass Lena nicht völlig abblitzte. Oft genug hatte Fatme selbst gegenüber ihrer Schwester Partei für Lena ergriffen. Und immer wenn Mariam und Lena zusammen am Gesundbrunnencenter abhingen, den Jungs nachpfiffen und Pläne ausheckten, wie sie der Geliebten vom Fahrschullehrer Farid eins auswischen könnten, weil diese »Hure«, wie Mariam sie nannte, »diese allerletzte Schlampe« keine Rücksicht darauf nahm, dass Farid Frau und Kinder hatte, war Fatme Punkt sechs Uhr angerannt gekommen, um Mariam nach Hause zu holen, bevor Masud nach ihr suchte. Ihr Kopftuch, das sie eines Tages plötzlich zu tragen angefangen hatte, war dabei immer leicht nach hinten gerutscht, weil sie so schnell rannte, um ihre Schwester vor den Ohrfeigen des Bruders zu bewahren. Und jetzt, dachte Lena, sitzt sie hier auf einem Stapel verschlissener Matratzen und hält mir eine Predigt. Sie war kurz davor, Fatme zu packen und kräftig durchzuschütteln, um das liebenswerte offene Mädchen wiederzukriegen, das sie dereinst kennengelernt hatte.

Es war ein deprimierendes Gefühl, das sie schon öfter befallen hatte, nein, es war Gewissheit, dass sie nicht dazugehörte, nicht teilhaben konnte an dem, was Mariam und Fatme verband. Von Anfang an, seit sie die Mädchen kannte, hatte sie das so empfunden, schon damals, an dem Tag, als sie und ihre Eltern mit dem großen Umzugswagen mitten im Weddinger Kiez gelandet und den beiden Schwestern zum ersten Mal begegnet waren. Lena dachte nicht gern an den Tag zurück, er verband sich mit unangenehmen Erinnerungen: Die Schwestern und ihre beiden Brüder hatten sie verhöhnt, sich über sie lustig gemacht und sie gedemütigt. Auch wenn diese Geschichte jetzt schon einige Jahre zurücklag, konnte Lena das Gefühl der Wehrlosigkeit und des Ausgeschlossenseins, das sich damit verband, nicht vergessen.

»Soll ich dir mein Hochzeitskleid zeigen?« Noch bevor Lena irgendetwas sagen konnte, öffnete Mariam schon den Schrank, aus dem ein bonbonrotes Kleid wie ein riesiger Berg Zuckerwatte hervorquoll, von dem funkelnde Pailletten abfielen und sich auf dem grauen Teppich sammelten.

»Das ist Hayats Brautkleid gewesen, und die hat es von ihrer Cousine aus Syrien bekommen; muss nur noch gereinigt und vielleicht ein bisschen enger gemacht werden, damit Mariams Hintern zur Geltung kommt«, kommentierte Fatme. »Es gibt ja sonst nichts zu sehen bei so viel Stoff. Ich hätte ja ein schulterfreies Kleid schöner gefunden, aber Baba würde uns umbringen.« Fatme lachte schrill, als sie Mariam das Kleid aus der Hand zerrte und damit vor dem langen schmalen Spiegel posierte, durch den sich ein langer Riss von oben bis unten zog.

Lena konnte sich einfach nicht vorstellen, dass Mariam freiwillig dieser Heirat zustimmte, schon gar nicht in einem solchen Bonbonkleid. Mariam musste das Kleid doch einfach scheußlich finden! Wenn sie eins der von ihr bevorzugten knappen Fummel von Mango trug, wie bei ihrem heimlichen Ausflug in den Club, war Mariam eine auffällige Erscheinung, so etwas wie eine jüngere Ausgabe von Penelope Cruz, fand Lena; die Männer drehten sich zweimal nach ihr um, wenn sie sie sahen, selbst wenn sie in Pluderhosen, die Haare zu einem zotteligen Zopf zusammengebunden, auf der Bildfläche erschien, um den Müll zu entsorgen.

»Ich verstehe das alles nicht. Warum weiß ich nichts von deiner Heirat? Du hast mir doch sonst immer alles erzählt.« Vorwurfsvoll blickte Lena zu Mariam, während Fatme sich inzwischen – völlig entrückt – mit dem Kleid an den Bauch gepresst vor dem gesprungenen Spiegel hin und her wiegte. »Ich wusste gar nicht, dass du dich verliebt hast. Da muss die Liebe ja wie ein Blitz eingeschlagen haben, wenn du dich deswegen seit Wochen nicht mehr meldest. Wer ist denn dieser Supermann?«

»Na, ein Schwanzgesteuerter!«

»Waaas?«

»Ich sagte: ein Schwanzgesteuerter! Einer, der mein Foto gesehen hat. Einer wie alle Männer. Ist doch egal.«

Mariams und Fatmes grobe Wortwahl, wenn sie über Männer redeten, hatte Lena schon immer verstört. Sie hatte sich erst daran gewöhnen müssen, dass Jungen und Männer für die beiden muslimischen Mädchen eine Spezies waren, die sich vom Urmenschen nur darin unterschieden, dass das eine oder andere zeitgenössische Exemplar besser gekleidet war.

»Hier, nimm doch einen Pfannkuchen, wir haben ein bisschen Eierlikör reingetan, hat meine Mutter gar nicht bemerkt, ist eigentlich haram.« Mariam kicherte und stopfte sich beherzt einen Krapfen in den unnatürlich weit aufgerissenen Mund.

Lena spürte, dass etwas nicht stimmte. Mariam kam ihr so unecht vor, so verloren, so völlig neben sich. Mit den dunklen Ringen unter den Augen, dem leichtverquollenen Gesicht und den angeknabberten Fingernägeln wirkte sie so ähnlich wie damals, in den Tagen, nachdem sie zum ersten Mal in ihrem Leben mit Lena und ihren Eltern im Theater gewesen war. Lenas Vater Pierre hatte Kamil endlich einmal überreden können. Ein Theaterbesuch, hatte Pierre gesagt, sei doch für ihre beiden Töchter sehr wichtig, sie müssten doch teilnehmen an der Kultur dieser Stadt. Erstaunlicherweise hatte Kamil zugestimmt. Vermutlich hatte Pierres Zusage, Kamil seinen Citroën für den Transport alter Autoreifen zu überlassen, den Ausschlag gegeben. Die Bilanz dieses Deals war jedenfalls ein staubtrocken leergefahrener Tank gewesen, eine Anzeige für Rafi wegen Fahrens ohne Führerschein und nur noch zehn Euro in Kamils Portemonnaie, weil er einer jungen Frau Starthilfe gegeben und die Reifen am Straßenrand liegengelassen hatte.

Aber gemeinsam hatten Mariam und sie mit Lenas Eltern einen wunderbaren Abend im Deutschen Theater erlebt. Es gab eine Inszenierung von Lessings »Nathan der Weise«; der Regisseur hatte das Stück in eine zeitgenössische Kulisse versetzt. Der junge Tempelritter wurde von einem Schauspieler dargestellt, der für Mariam in seiner Attraktivität gleich nach Brad Pitt kam. Vor dem ersten Akt hatte Pierre den Mädchen zur Feier des Tages ein Glas Sekt spendiert, der Mariam schon nach dem zweiten Schluck so zu Kopf gestiegen war, dass sie während der Vorführung gluckste und kicherte und Lena ihr den Mund zuhalten musste, damit sie nicht alle aus dem Saal flogen.

Was danach bei den Omars zu Hause passiert war, wusste Lena nicht. Kamil hatte ihnen noch höflich die Tür aufgemacht, als sie seine Tochter, wie von Pierre zugesichert, bis vor die Wohnungstür brachten, und noch einen schönen Abend gewünscht. Bevor er die Tür verriegelte, hatte die beschwipste Mariam Pierre eine unschuldige Kusshand zugeworfen; Lena war nicht entgangen, wie sich Kamils Augenbrauen dabei finster zusammenzogen und wie er argwöhnisch die Luft durch die Nase zog, als sich Mariam an ihm vorbei durch die Wohnungstür drückte. Lena konnte nicht wissen, dass Kamil ein hochentwickeltes Gespür für Verbotenes hatte, zumal seine Nase ihn unzweifelhaft wissen ließ, dass seine Tochter Alkohol getrunken hatte. Kaum hatten sich Pierres und Lenas Schritte auf der Treppe entfernt, traf der erste Schlag Mariam so heftig, dass ihre Oberlippe aufplatzte und ihr einziges Mango-Shirt, für das sie Geld von Rafi erbettelt hatte, mit Blutspritzern besudelt war. Das Shirt ist ruiniert, schoss es Mariam wehmütig durch den Kopf.

Danach war sie drei Tage lang nicht zu sehen und nicht zu sprechen gewesen. Auf die Frage, was denn geschehen sei, hatte sie nur ausweichend geantwortet, aber Lena war der leere, traurige Blick in Mariams Augen nicht entgangen.

»Ist einer deiner schwachsinnigen Cousins aus dem Libanon der Grund dafür, dass du dich nicht mehr bei mir meldest? Wegen eines solchen Kameltreibers lässt du, die Frau, der keiner gut genug war, mich plötzlich hängen?« Lenas Gesicht war rot vor Zorn, während Mariam und Fatme sich über ihren Wutausbruch lustig machten. »Wisst ihr was? Ich hab jetzt keine Lust mehr auf euer Theater, ich gehe. Und wenn du runter bist von deinem Trip, Mariam, weißt du ja, wo du mich findest.«

Streng fixierte Lena Mariams Blick in der Hoffnung, aus diesen schwarzen Augen das Geheimnis herauslesen zu können, das Fatme und Mariam nicht preisgeben wollten, das aber schwer im Raum lastete, so drückend, dass Lena das Gefühl hatte, es lege sich wie eine Zentnerlast auf ihren Brustkorb. Doch Mariam hielt ihrem Blick stand, zog sich dann betont gleichmütig ihren langen Blumenrock über die Knie, rückte ihre Latschen zurecht, die sie unter den Tisch geschoben hatte, und ging mit einem milden Lächeln auf Lena zu.

»Geh jetzt lieber, mein Vater kommt bestimmt gleich nach Hause, und wir sind froh, wenn heute mal kein Stress ist. Ich melde mich bei dir, mach dir um mich keine Sorgen.«

»He, Lena«, rief Fatme ihr noch nach, »guck doch bitte, ob Masud und Rafi noch im Laden sind. Dann schick mir eine SMS, oder lass mein Handy kurz klingeln. Ich muss nämlich noch was erledigen!«

Kopfschüttelnd verließ Lena das Zimmer der Mädchen, schlich an Hawwa in der Küche vorbei, die gerade ihr Münzgeld im Portemonnaie zählte, und zog dann, ohne sich zu verabschieden, die Wohnungstür hinter sich zu. Für einen Moment blieb sie im muffigen Treppenhaus stehen, spürte erleichtert den kühlen Abendwind und konnte es noch immer nicht fassen, dass Mariam wirklich heiraten würde.

Auf der Millionenbrücke machte sie noch einmal kehrt und ging zurück zu Onkel Hameds Fruchtoase – fast hätte sie Fatmes Bitte vergessen. Da saßen die beiden Brüder auf umgestülpten Obstkisten im schummrigen Licht einer Straßenlaterne und aßen ihre Döner. Es würde noch dauern, bis sie nach Hause kämen, Fatme würde Zeit genug haben, um zu erledigen, was immer sie zu erledigen hatte, dachte Lena. Sie würde wie üblich irgendeinen Grund erfinden, um das Haus verlassen zu dürfen, und würde dann ins Internetcafé hasten, um mit ihrem Liebsten zu chatten. Lena wusste, dass Fatme in Mano verliebt war, den Jungen aus der Putbusser Straße 72, der mit seiner Latino-Mutter und drei jüngeren Brüdern vor einem Jahr aus Hamburg-Billstedt zugezogen war.

Lena spukte Fatmes Satz im Kopf herum: »Wir lügen alle, was sollen wir auch anderes tun?« Der Satz ließ sie einfach nicht los. Nicht nur für Fatme, auch für Mariam hatte Lena oft lügen müssen, damit die beiden sich ihre kleinen Freiheiten erschleichen konnten. Es hatte sie einige Überwindung gekostet, Kamil die Unwahrheit mitten ins Gesicht zu sagen, als er sie einmal auf der Straße traf und fragte, wo Mariam sei, und sie ihm weismachte, seine Tochter habe einen Termin beim Arbeitsamt. Dabei saß Mariam gerade im Tattoo-Studio und ließ sich eine dicke Nadel durch die Bauchdecke jagen. Sie war die Erste unter den muslimischen Mädchen, die ein Bauchpiercing hatte, das sie vor Eltern und Brüdern sorgsam verborgen hielt. Das Schwindeln musste Mariam mit Lena wieder und wieder üben, bis sie so gut trainiert war, dass sie vielleicht sogar einem Lügendetektor standgehalten hätte. »Du darfst nicht wegschauen, wenn er dich anguckt und etwas fragt, bilde dir einfach ein, dass die Lüge die Wahrheit ist, so mache ich es auch immer, das ist das Beste. Dann glaubst du nämlich selbst, was du sagst, und dann ist es auch keine Lüge mehr.« Lena gewöhnte sich daran zu lügen, sie entwickelte sogar einen gewissen Ehrgeiz, als gute Lügnerin zu bestehen; nur manchmal, wenn sie sich dabei erwischte, wie sie ihre Eltern belog, einfach so, aus Gewohnheit, dann hatte sie ein schlechtes Gewissen.

Als sie jetzt ihr Handy aus der kleinen Stofftasche zog, die Mariam ihr genäht und mit bunten Perlen bestickt hatte, um eine SMS für Fatme einzutippen, entdeckte sie überrascht eine SMS von Mariam, die zwar von Fatme geschickt worden war, aber von Mariam stammte: »Tut m leid, aber brauchst d keine Sorgen machen. Ist alles in Ordnung, i melde m, wenn i wieder mehr Zeit habe. LG. Mariam.«

Das war das Letzte, was Lena von Mariam hören sollte.

Willkommen im Wedding

Wenn Lena daran zurückdachte, wie sie Mariam kennengelernt hatte, wunderte sie sich immer wieder aufs Neue, wie aus ihnen beiden Freundinnen hatten werden können.

Lena war gerade 15 geworden, als sie, aus Paris kommend, knapp an der neuen Mitte Berlins vorbei, im Wedding landete, wo die Straßen so bunt und die Mieten so niedrig waren, dass ihr Vater Pierre einem beruflichen Angebot aus Berlin nicht hatte widerstehen können. Dass auch Mechthild sofort einverstanden war, hatte Pierre überrascht. Denn Paris hatte Mechthild dereinst magisch angezogen, eine andere Stadt war für sie als Malerin kaum in Frage gekommen. Aber Berlin schien ihr jetzt durchaus attraktiv – ein hipper Ort, an dem sich viel bewegte. Davon versprach sie sich Inspiration. Und so hatten sie und Pierre den Umzug lange geplant, ohne dass Lena davon wusste. Als ihre Tochter die Neuigkeit erfuhr, versicherten sie ihr wieder und wieder, sie dürfe in den Ferien, so oft sie wolle, nach Frankreich fliegen, um ihre Freunde zu besuchen. Lena wusste es besser: Dieser Abschnitt ihres Lebens war beendet.

Sie war gar nicht allzu unglücklich, Paris zu verlassen. Denn der Abschied fiel in die bitterste Phase ihrer Trennung von Jean Ribet, dem Schönling der Schule, der sie mit seinen zirkusreifen Kunststücken auf dem Skateboard betört, aber nach nur einem Monat mit Nadine, Tochter eines reichen Unternehmers, aus der Parallelklasse betrogen hatte.