12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 18,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 18,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Ein Appell für mehr Gerechtigkeit im abgehobenen System Profifußball und in einer globalisierten Welt. Wie gerecht ist es, dass ein Fußballer Millionen verdient, während eine Putzfrau von einem Job allein nicht leben kann? Dass wir jederzeit ein Glas Wasser trinken können, aber täglich 2.000 Kinder an Krankheiten sterben, die durch verunreinigtes Wasser übertragen werden? Die Frage der Gerechtigkeit zieht sich durch Neven Subotićs Leben … schon lange bevor ihm dies bewusst wurde. In den neunziger Jahren floh er mit seinen Eltern aus Jugoslawien nach Deutschland, als die Abschiebung drohte, gingen sie in die USA. Mit 17 kam er wieder, um Fußballprofi zu werden. Mit Borussia Dortmund wurde er Meister und galt als einer der besten Verteidiger der Liga. Es folgten Nächte des Rauschs, schnelle Autos, ein riesiges Haus mit Jacuzzi – aber es kamen auch Zweifel und Scham. Auf dem Höhepunkt seiner Karriere entschied er, seine Leidenschaft und sein Geld denen zu widmen, die ein Leben im anderen Extrem führen müssen: Heute ermöglicht die von ihm gegründete Stiftung Menschen in Äthiopien Zugang zu sauberem Wasser. Fast seine ganze Zeit und der Großteil seines Gehalts fließen in diese Arbeit. Das Buch erzählt von einem Sportler, den das kapitalistische System Profifußball groß machte, bevor er zum gesellschaftspolitischen Aktivisten wurde. Ein Plädoyer für mehr Bewusstsein und Gerechtigkeit in einer ungerechten Welt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 335

Veröffentlichungsjahr: 2022

Sammlungen

Ähnliche

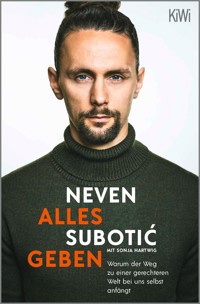

Neven Subotić

Alles geben

Warum der Weg zu einer gerechteren Welt bei uns selbst anfängt

Kurzübersicht

Buch lesen

Titelseite

Über Neven Subotić

Über dieses Buch

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Hinweise zur Darstellung dieses E-Books

zur Kurzübersicht

Über Neven Subotić

Neven Subotić, geboren 1988, spielte als Fußballprofi u. a. bei Borussia Dortmund, dem 1. FC Köln und Union Berlin. 2012 gründete er die Stiftung, für die er seither arbeitet, regelmäßig auch vor Ort in Äthiopien. Bisher wurden dort über 350 Projekte fertiggestellt.

Sonja Hartwig, geboren 1985, ist Autorin und widmet sich in Langzeitprojekten individuell und gesellschaftlich existenziellen Themen. Sie schreibt Bücher sowie Reportagen und Porträts, die vor allem in der ZEIT veröffentlicht wurden.

zur Kurzübersicht

Über dieses Buch

Wie gerecht ist es, dass ein Fußballer Millionen verdient, während eine Putzfrau von einem Job allein nicht leben kann? Dass wir jederzeit ein Glas Wasser trinken können, aber täglich 2.000 Kinder an Krankheiten sterben, die durch verunreinigtes Wasser übertragen werden? Die Frage der Gerechtigkeit zieht sich durch Neven Subotićs Leben … schon lange bevor ihm dies bewusst wurde.

In den Neunzigerjahren floh er mit seinen Eltern aus Jugoslawien nach Deutschland, als die Abschiebung drohte, gingen sie in die USA. Mit 17 kam er wieder, um Fußballprofi zu werden. Mit Borussia Dortmund wurde er Meister und galt als einer der besten Verteidiger der Liga. Es folgten Nächte des Rauschs, schnelle Autos, ein riesiges Haus mit Jacuzzi – aber es kamen auch Zweifel und Scham. Auf dem Höhepunkt seiner Karriere entschied er, seine Leidenschaft und sein Geld denen zu widmen, die ein Leben im anderen Extrem führen müssen: Heute ermöglicht die von ihm gegründete Stiftung Menschen in Äthiopien Zugang zu sauberem Wasser. Fast seine ganze Zeit und der Großteil seines Gehalts fließen in diese Arbeit. Das Buch erzählt von einem Sportler, den das kapitalistische System Profifußball groß machte, bevor er zum gesellschaftspolitischen Aktivisten wurde. Ein Plädoyer für mehr Bewusstsein und Gerechtigkeit in einer ungerechten Welt.

Inhaltsverzeichnis

Motto

Der gerechte Spieler Vorwort von Jürgen Klopp

Prolog: Zwei Jobs, zwei Konflikte

Kapitel 1 Beginnt das Leben gerecht?

Kapitel 2 Wo beginnt die Ungerechtigkeit der Leben?

Kapitel 3 The Game

Kapitel 4 Größer als der Mensch

Kapitel 5 Mehr Fairplay

Kapitel 6 Check

Kapitel 7 Do it yourself

Kapitel 8 Ich bin Fan

Kapitel 9 Wer ist hier zivilisiert?

Kapitel 10 Ein Menschenrecht

Kapitel 11 Dies ist kein Horrorfilm

Epilog Alles geben?

Danke

»Die wirklich wichtige Freiheit erfordert Aufmerksamkeit und Offenheit und Disziplin und Mühe und die Empathie, andere Menschen wirklich ernst zu nehmen und Opfer für sie zu bringen, wieder und wieder, auf unendlich verschiedene Weisen, völlig unsexy, Tag für Tag.«

David Foster Wallace, This is Water

Der gerechte Spieler Vorwort von Jürgen Klopp

Ich war Trainer in Mainz, als uns von einem Berater ein Spieler aus Amerika angeboten wurde: Er sei etwas ganz Besonderes, hatte er gesagt, und dann stellte er uns einen 17-jährigen Bub auf den Platz. Nach den ersten fünf Minuten, die er mit der Mannschaft trainierte, war mir klar: Individualtaktisch und technisch war er sehr stark, besser als alle Innenverteidiger, die wir in der Mainzer Jugend hatten, aber man sah ihm auch an, dass er vor einiger Zeit noch in Amerika im Park gekickt hatte. Das Tempo eines Profivereins war zu hoch für ihn, alles ging zu schnell. Neven war ein Riesentalent, der das Spiel nicht kannte. Ich sagte mir: Das kriegen wir hin. Es mag sein, dass wir uns bei einem Jungen mit denselben Voraussetzungen, der im Ferrari seines Millionen verdienenden Vaters vorgefahren wäre, anders entschieden hätten. Von diesem Burschen wussten wir, dass er als kleines Kind mit seinen Eltern kurz vor dem Jugoslawienkrieg nach Deutschland gekommen war und dann in Amerika gelebt hatte und dort ohne große Vereinserfahrung für die amerikanische Jugendnationalmannschaft entdeckt worden war. Diese Geschichte fand ich hoch spannend. Ich dachte mir: Der ist cool, kostet nicht viel, passt zu Mainz, das probieren wir auf jeden Fall. Den bilden wir zum Profi aus.

Nachdem wir ein Jahr in Mainz in der Zweiten Liga zusammengearbeitet hatten, hörte ich dort auf. Nach 18 Jahren als Spieler und Trainer verließ ich den 1. FSV Mainz 05. Es war ein hochemotionaler Tag für mich, an dem ich viel geweint habe. Mit meiner Mannschaft stand ich am Rathausplatz auf einer Bühne. Wenn ich mich richtig erinnere, trug Neven eine blaue Basecap falsch herum, typisch Ami, für mich sah er einfach aus wie ein Mainzelmännchen. Als wir uns drückten, fragte ich ihn, ob er bei Hoffenheim, von denen ich wusste, dass sie an ihm interessiert waren, schon unterschrieben habe. Er meinte: Nee, noch nicht. Und ich: Dann warte doch noch mal ein paar Tage. Ich spielte mit dem Gedanken, ihn mit nach Dortmund zu nehmen, war aber nicht zu hundert Prozent sicher, was man dort von mir erwarten würde und ob Neven die Qualität dafür hatte. Ich musste mir erst noch ein Bild verschaffen. In Dortmund schaute ich mir dann DVDs von potenziellen Innenverteidigern an. Es war klar, dass wir einen brauchten. Der Verein hatte aber eigentlich vor, jemand anderen zu kaufen. Nachdem ich den auf der DVD gesehen hatte, fragte ich: Was soll der kosten? Acht Millionen, hieß es. Nee, sagte ich, so viel Geld müssen wir nicht ausgeben, dann holen wir besser Neven. Was der kann, kann Neven auch, und Neven kriegen wir günstiger.

Die Mannschaft, die wir in Dortmund zusammenbastelten, war vom Alter wie eine erweiterte A-Jugend, viele erst 19, 20 Jahre alt, ein goldener Jahrgang, wie ein guter Rotwein aus Bordeaux. Ich war damals schon über 40 und stellte mich allen als Kloppo vor. So nannte mich in Mainz jeder, das war schon mein Spitzname als Spieler. Ich sagte allen, dass es fein sei, wenn sie mich mit Trainer ansprechen, besser aber wäre: Kloppo. Und vor allem: Duzt mich. Es hat lange gedauert, bis das alle konnten, Kloppo und Du sagen. Neven war der, der es durch unsere gemeinsame Zeit in Mainz von Anfang an am natürlichsten machte. Er dachte nicht nach. Bei den anderen merkte ich, dass sie immer versuchten, ein bisschen drumherum zu kommen, mich anzusprechen. Nevens Art, mit mir umzugehen, übertrug sich mit der Zeit auf die anderen und half mir, in Dortmund schneller von den Spielern verstanden zu werden. In der Mannschaft war Neven jemand, der mit allen gut klarkam, aber mit niemandem richtig eng war: Er war immer eine unabhängige Seele.

Dachten wir über die Aufstellung nach, stand Neven viele Jahre nicht zur Debatte. Es war einfach immer klar, dass er spielte. Er war eine verlässliche Größe für uns, in jedem Spiel; nie die Ursache für Probleme, aber oft die Lösung. Ich hatte immer das Gefühl, dass er eine Grundruhe in sich hatte, aus der heraus er viel mit sich selbst ausmachen konnte. Er hätte niemals wie andere bei Niederlagen die Schuhe durch die Kabine geworfen. Auf dem Platz ein Verteidiger durch und durch: einer, der es genießt, ja, der es liebt, sich dreckig zu machen, in Zweikämpfe zu gehen, dem Gegner in die Parade zu fahren, für die Mannschaft den Ball zu gewinnen. Dies war für ihn keine Aufgabe. Fußball machte ihm genau dann Spaß. Dann, wenn er einen abgekriegt hatte, wenn er dreckig vom Platz ging, wenn er gewonnen, wenn er alles gegeben hatte.

Im Spiel war er aber nie brutal, nie rücksichtslos. In dieser Haltung sind wir beide uns sehr nah: Ich möchte unbedingt gewinnen, aber nicht mit unlauteren Mitteln, damit würde ich mich nicht gut fühlen. Neven hat sein Gerechtigkeitsempfinden zu hundert Prozent in diesem Sport ausgelebt. Er ist niemand, der sich hinfallen lässt, der sich profilieren muss. Er hat nie für die Galerie gespielt, er war auf dem Platz immer ein ehrlicher Arbeiter. Ich bin überzeugt, dass aus seiner Karriere noch viel mehr hätte werden können. Es waren Verletzungen, die ihn daran hinderten, noch weiter zu kommen. In seiner Glanzzeit war er einer der besten Innenverteidiger Europas. Wenn in England heute jemand Kinderriegel sagt, wissen alle noch: Unter diesem Namen wurde unsere Dortmunder Abwehr mit Mats Hummels und Neven Subotić bekannt.

Über Neven und mich schrieben die Medien, dass er mein Ziehsohn sei. Ich will nicht übergriffig sein und weiß, dass alle Spieler ihren eigenen Vater haben, aber klar ist auch, dass ich als Trainer in der besonderen Rolle bin, die Jungs öfter zu sehen, als ihre eigenen Väter es tun. Ich bin in der entscheidenden Phase ihres Lebens dabei, in der sie sich suchen, und so mische ich mich auch mal ein und rate von so etwas wie einem Tattoo ab. Manch einer lässt es sich dann auch nicht stechen. Ich habe Einfluss auf die Burschen, wenn sie sich Fragen stellen wie: Wo geht’s hin im Leben? Wem will ich gefallen? Wie wichtig sind Frauen?

Auch Neven suchte darauf noch Antworten, als ich ihn kennenlernte. Seine Eltern waren weit weg in Amerika, und ich wusste, dass wir auf diesen Jungen etwas mehr achten müssen, denn er ist in Deutschland ganz auf sich allein gestellt. Er erschien mir manchmal wie ein ausgesetzter Babyhund, der einen besonderen Welpenschutz brauchte. Einmal kam er mit Rastahaaren an. Die waren so straff am Kopf, dass ich mich fragte, wie da noch eine Durchblutung stattfinden konnte. Ich sagte zu ihm: Neven, wir haben dich doch hergeholt, dass du als Spieler auffällst und nicht durch deine Frisur. Am nächsten Tag waren die Zöpfchen wieder weg. Er wollte nach außen beeindrucken, war aber innen noch unsicher, er stand vor großen Dingen und hatte wenig Korrektiv um sich herum. Als Trainer bin ich dann nicht nur Trainer, ich habe einen zusätzlichen Auftrag. Unsere Beziehung hatte für mich also definitiv etwas von der eines Vaters zu seinem Sohn.

Als Trainer so nah an einen Spieler heranzukommen, ist nicht leicht. Wenn ich im Raum bin, sind die meisten nicht sie selbst, dann wollen sie sagen, was ich hören will, vor allem, wenn sie jung sind. Bei Neven hatte ich über die gemeinsamen Jahre in Mainz und Dortmund viel Zeit, ihn kennenzulernen und immer etwas Neues zu erfahren. Aus einzelnen Strichen entstand das Bild eines Menschen, von dem ich heute behaupten kann: Er ist für mich der außergewöhnlichste Spieler, mit dem ich je zusammengearbeitet habe. Nicht fußballerisch, aber menschlich.

Profis können mit wachsendem Erfolg immer schwieriger werden. Bei Neven war es anders. Er hat viel ausprobiert, wilde Zeiten durchlebt, er hatte viele schnelle Autos und viele hübsche Frauen. Dazu gibt es eine kleine Geschichte: Mit meiner Frau Ulla ging ich manchmal in die Clubs, in denen auch die Jungs feierten. Einmal stand Neven neben meiner Frau und sagte zu ihr: »Ich weiß nicht, wie ich Respekt vor Frauen lernen soll. Wenn ich nur einmal mit dem Finger schnippe, gehen sie sofort mit mir nach Hause. Das kann’s doch nicht sein.« Es gab andere Spieler, die morgens um vier mit einer Frau links und einer Frau rechts aus dem Club marschiert sind und sich sicher keine Gedanken machten, ob die eine oder die andere nun Mutter seiner zukünftigen Kinder werden soll. Neven war nachdenklicher, er fing an, Dinge zu hinterfragen. Und dann machte es in ihm auf einmal Klick und er begann, sich zu verwandeln, von einem Fußballprofi in einen Heiligen.

Ich erinnere mich, wie ich ihn auf dem Trainingsgelände zwischen zwei Einheiten mit Büchern sitzen sah. Ich fragte: Was ist das? Und er: Es geht um Pumpenbau. Und ich: Klar, Pumpenbau. Immer wieder saß er so da, so konzentriert, als habe er ein Studium angefangen: Ingenieurswesen Pumpenbau oder so was. Ich konnte lesen, was Neven da las, aber verstanden habe ich von dem nichts.

Wir alle kennen Bilder von prominenten Menschen, die zu Botschaftern werden und sich in irgendeiner entfernten Weltgegend engagieren. Und ich bin mir sicher, dass wir alle, solange wir keine Teufel sind, auf eine Art betroffen sind, wenn wir in ein Land fliegen, in dem wir viel Armut sehen, und denken: Da wollen wir uns mal einsetzen. Bei den meisten sind es aber nur kurze Phasen, im nächsten Jahr geht es wieder woandershin in den Urlaub. Mir war klar, dass Neven jemand ist, der es ernst meint. Aber nicht, dass er so viel Durchhaltevermögen haben würde, dass aus der Aufgabe, die er sich stellte, so etwas Großes, dass daraus sein Leben werden würde. Als Spieler nahm er in jeder Sommerpause seine Zeit und sein Geld in die Hand und flog nach Afrika und ließ jedes Mal bestimmt etwas zurück – nicht nur Zeit und Geld, sondern etwas von sich selbst; etwas, das ihn antrieb. Die Stiftung, die er gründete, gibt es dieses Jahr im November zehn Jahre, und diese Tatsache zeugt von einer Nachhaltigkeit, für die ich ihn nur respektieren kann. Ich muss sagen: Das ist der Wahnsinn. Eine Erfolgsgeschichte. Und viel höher zu bewerten als alles, was er vorher gemacht hat. Aus einem ganz normalen jungen Menschen wurde jemand, der eine höhere gesellschaftliche Verantwortung spürt als jeder andere, den ich kenne.

Neven und ich haben heute kaum Kontakt, und dennoch denke ich oft an ihn: Ich frage mich dann, was er macht, wo er wohl gerade ist. Seitdem ich Dortmund verließ und nach Liverpool ging, habe ich immer verfolgt, wo er gerade spielt und ob er aufgestellt wird, und wenn nicht, ob er verletzt ist. Ich rief ihn nicht an, um diese Dinge zu erfahren, aber ich las sie nach. Als ich vor Kurzem nach langer Zeit doch wieder einmal mit ihm sprach, hatte ich das Gefühl: Ja, Neven ist angekommen. Wer kann das schon von sich sagen?

Liverpool, März 2022

Prolog: Zwei Jobs, zwei Konflikte

Die meisten wissen zwei Dinge über mich.

Ich bin Fußballer.

Ich habe 2012, als ich noch bei Borussia Dortmund spielte, eine Stiftung gegründet, die sich darum kümmert, dass Menschen in den ärmsten Regionen der Welt Zugang zu sauberem Wasser bekommen.

Dies führt in meinem Leben zu zwei Konflikten.

1. Ich habe in den vergangenen Jahren in meinem Job als Fußballer oft erlebt, dass ein Verantwortlicher im Verein auf mich zukam und sagte, dass ich mit meiner Stiftung mal den Ball etwas flacher halten und mich mehr auf das Spiel fokussieren sollte. Ich hätte verstanden, wenn man mir gesagt hätte: Du spielst schlecht, du arbeitest nicht hart genug. Darum schien es aber nicht zu gehen. Es ging allein um die Möglichkeit, dass ich schlecht spielen, unkonzentriert sein könnte; meine Arbeit für die Stiftung könnte mich vom Fußball ablenken, ein Scheitern im Konjunktiv. Wenn ich einen Fehler machte, lag die Begründung nahe: Das liegt daran, dass er sich zu sehr auf die Stiftung konzentriert. Während ich die Trainingszeiten in meinen Kalender auf dem Handy eingab, sagte bei einem Verein mal jemand zu mir: Warum hast du eigentlich einen Kalender? Hast du überhaupt noch Zeit zum Training? Ein Trainer, der erfuhr, dass ich einen Tag vor einem Spiel einen geschäftlichen Frühstückstermin in einem Café hatte, wollte von mir wissen: Warst du wirklich da? Eine Frage, die offensichtlich eine Unterstellung war, als hätte ich etwas Verbotenes getan. Ich glaube nicht, dass anderen Spielern nahegelegt wurde, nicht mehr Playstation zu zocken. Manche taten es sicher bis um drei Uhr nachts. Aber von mir, der darauf achtete, immer wenigstens acht Stunden zu schlafen, um morgens auf dem Platz in Topform zu sein, verlangte man eine Rechtfertigung.

Ich wurde der sogenannte andere Fußballer. Anders, weil ich etwas tat, was man nicht von vielen Fußballern kannte. Bei einer mehrstündigen Busfahrt oder bei Pausen im Hotel hatte ich meinen Laptop dabei, auf dem ich las, lernte oder arbeitete. Und in der Öffentlichkeit redete ich nicht nur über Trainingseinheiten, sondern über den globalen Zugang zu Wasser. Mein Verhalten und meine Themen wichen von der Norm ab, daher musste ich es begründen. Hätte ich so sein sollen wie alle anderen? War Videospielen Teil meiner Berufsbezeichnung? Hatte ich das im Vertrag überlesen und diese wichtige Anforderung verweigert? Anders zu sein ist schwer, denn es macht vielen Menschen Angst.

2. Als Fußballer und als Stiftungsleiter, von dem viele abgespeichert haben: Der tut Gutes, bekam ich in den vergangenen Jahren viele Anfragen, Bitten um Hilfe. Eltern erzählten von ihrem Kind, das schwer krank ist und so und so viele Euro für eine dringliche Operation benötigt. Auf so eine Frage antworte ich gewöhnlich: Es tut mir echt leid, aber ich kann das nicht machen. Ich lehne ab, obwohl es um etwas Existenzielles geht, es vielleicht lebensentscheidend sein kann. Ich mache mich damit nicht beliebt, und ich weiß, dass mich viele nicht verstehen: Warum macht er das denn nicht?, fragen sie sich. Warum nicht zumindest diese eine Sache? Was kostet es ihn denn? Sie haben recht, nicht so viel, ich könnte diese eine Sache machen, ich könnte sie mir leisten. Aber wenn ich so denke, dann gäbe es immer etwas für einzelne Personen zu tun: Einer sagt, ich habe mein Bein verloren, und braucht eine Prothese. Einer hat einen Hund, der unbedingt eine Operation benötigt. Es gibt auch Anfragen, die ich bekomme, die mich finanziell gar nichts kosten würden und die ich verweigere: einen Link auf Facebook teilen. Oder der Tochter ins Krankenhaus ein Video schicken. (Solche Anfragen bekomme ich allerdings nicht als Einziger, sondern zu dem Zeitpunkt, an dem mich das erreicht, haben es schon zehn andere Fußballer gemacht und meine elfte Nachricht würde meiner Meinung nach nicht wirklich viel bewirken.)

Meine Entscheidung in diesen Sachen basiert auf einer simplen, aber doch harten und unschönen Frage, die sich jeder für sich stellen kann: Was würde ich mit einem Euro machen, den ich am Ende eines Jahres übrig habe? Worein investiere ich den? Oder zeitlich betrachtet: Was mache ich mit einer Stunde, die ich übrig habe, wofür investiere ich die?

Es gibt Millionen von Sachen auf der Welt, für die man sich engagieren kann, und zweifelsohne sind viele von ihnen nicht falsch. Meine Antwort auf die Ein-Euro-Frage ist, dass ich nicht primär dazu beitragen möchte, dass Probleme, die einzelne Menschen in einem der reichsten Länder der Welt betreffen, gelöst werden. Ich möchte dazu beitragen, das bestehende Ungleichgewicht der Welt zu verringern. Mir geht es darum, über Jahre oder Jahrzehnte das Leben von mehreren Menschen zu verändern – dies habe ich mit der Gründung meiner Stiftung als meinen Weg definiert. Von diesem weiche ich nicht ab – auch wenn das immer wieder herausfordernd ist. Es ist nicht einfach, einem Menschen, der vor dir steht und um 10000 Euro für eine Operation bittet, Nein zu sagen. Es ist leichter, Nein zu den Menschen zu sagen, die viele Tausend Kilometer von dir entfernt wohnen und aus einer Dreckpfütze trinken müssen. Statt aber einem Menschen das Geld für eine Operation zu geben, gebe ich das Geld lieber dafür, dass das Leben von 250 Menschen nachhaltig verbessert wird.

Ich habe keine Kinder. Aber ich kann mir vorstellen, dass es für Eltern das Schlimmste sein muss, wenn das eigene Kind an Krebs erkrankt und sie wütend werden, weil sie denken: Der muss doch nur einmal Klick machen, warum hilft er mir nicht? Es ist eine schwere Rechnung, aber am Ende des Tages kann ich mit dem Ergebnis der Kompromisslosigkeit am besten leben. Ich bin überzeugt, dass ich den größten Beitrag leiste, wenn ich mich auf eine Sache konzentriere, dass ich nur dann die größtmögliche Wirkung entfalte. Das ist der Grund, warum ich mich entschlossen habe, alles für meine Stiftung zu geben. Mein Geld, meine Zeit, meine Gedanken. Ich habe mich entschieden, meine Fußballkarriere zu beenden. Das gibt mir noch mehr Möglichkeiten, Wissen und Erfahrungen zu sammeln und es an andere Organisationen in diesem gemeinnützigen, globalen Sektor weiterzugeben, damit wir zusammen eine effektive Arbeit leisten und etwas bewegen. Dieser einen Aufgabe – dazu beizutragen, die Welt gerechter zu machen – will ich mich gänzlich hingeben.

Der Entschluss dafür war nicht auf einmal da, es war ein langer Weg dahin. Wie ich stolperte, umherirrte, auf Abwege geriet und letztlich meine Richtung fand – davon erzähle ich in diesem Buch.

Kapitel 1 Beginnt das Leben gerecht?

Als ich sieben war, stand ich vor einem Bulli, beladen mit Medikamenten, Windeln, Mehl, Nudeln und Schokolade. Medikamente, Windeln, Mehl und Nudeln interessierten mich nicht, ich sah nur einen Bulli vollgestapelt mit Schokolade. Wie kann das sein, fragte ich mich. Schokolade darf keine Grenze überqueren, bei Schokolade geht es allein darum, dass sie bleibt. Noch während ich mir meiner Gedanken bewusst wurde, hatten die anderen sie längst gehört: Schokolade, warum schickt ihr die ganze Schokolade weg? Beim besten Willen, ich konnte das nicht verstehen. Ich musste die Schokolade bei mir behalten, für sie kämpfen, sie befreien. In Sekundenschnelle wurde ich zum Schokoladenanwalt. Anscheinend erwies ich mich in diesem kurzfristig ergriffenen Job nicht schlecht, die anderen streckten mir eine Packung entgegen, ich schaute sie an und begriff: Es war dunkle Milchschokolade! Nein, so hatte ich mir das nicht gedacht. Ich will weiße, schrie ich: Ich mag nur weiße! Eine Hand griff nach meiner, und genauso schnell wie die Schokolade gekommen war, wurde sie mir wieder genommen, der Bulli fuhr ab und nahm die ganze Schokolade mit. Wo auch immer er anhalten würde, die Menschen dort würden bald in Schokolade baden können. Ich sah dem Bulli nach und verstand gar nichts. Wie konnte ich so schnell verloren haben? Wie konnten andere so viel bekommen und ich nichts? Warum war die Welt so ungerecht? Ich sehe mich förmlich da stehen: Ein zeternder Junge stemmt die Hände in die Hüften. So vollgepumpt mit Ärger, wie er ist, so wenig Wissen hat er darüber, was da wirklich vor sich geht.

Die ersten Bilder, die ich aus meiner Kindheit im Kopf habe, sind aus Schömberg im Schwarzwald: Nie vergessen habe ich die Bullis, die meine Eltern und ihre Freunde mit Hilfsgütern für Menschen in Jugoslawien beluden. © privat

Als wir in dieses Land gekommen waren, wohnten wir in einem Dachgeschoss, es war ein Raum, in dem sonst Sachen lagerten, ohne Dusche. In meiner Erinnerung sehe ich viel Holz an den Wänden. Vielleicht war das Holz aber auch eine Etage unter uns, im Vereinsheim. Im Garten standen eine Grillbude und Biertische, natürlich war das nicht unser Garten, sondern der des Vereinsheims. Und an den Biertischen standen nicht wir, sondern die, die zuvor auf dem Platz gekickt hatten. Mein Vater begann auch zu spielen. Er war sehr gut. Er erzählt, dass er da, wo er herkam, vielleicht bald in die Nationalmannschaft aufgenommen worden wäre, aber da war nun Krieg, also kickte er für den TSV Schömberg im Schwarzwald, Kreisliga. Er soll auf dem Platz ein Windhund gewesen sein, während sich die anderen im Vergleich mit ihm wie lahme Esel fühlten. Was für die anderen ein Hobby war, war für ihn die Herausforderung: Er wollte der Beste sein, nicht in Konkurrenz zu anderen, sondern in Konkurrenz zu sich selbst – der Beste, der er sein konnte, er wollte alles aus sich herausholen. Für den Verein gewann er die Spiele, und die Männer gaben ihm Jobs. Das war der Deal. Eigentlich hatte mein Vater, genau wie meine Mutter, keine Arbeitserlaubnis, aber auf einmal konnten ihn alle gebrauchen: Er wurde Bauarbeiter, Fliesenleger, Gärtner, Schneeschipper. Da er kein Auto hatte, joggte er auch schon mal zehn Kilometer an einen Ort, um eine Aufgabe erledigen zu können. Wenn er nichts zu tun hatte, ging er von Tür zu Tür, klopfte und fragte: Haben Sie Arbeit? Ich könnte etwas tun, und meine Frau könnte putzen.

Aus dem Vereinsheim zogen wir zu Frau Stumpf. Sie wohnte in einem Mehrfamilienhaus mit zwei Eingängen, drei Stockwerken und zwölf Wohnungen. Bald nachdem mein Vater sie gefragt hatte, ob sie einen Job für ihn habe, hatte sie ihn gefragt, ob er für seine Familie denn eine Wohnung habe. Als sie hörte, dass das Vereinsheim für uns keine Bleibe auf Dauer war, bot sie uns an, zu ihr zu kommen. Ihr könnt einziehen, hatte sie gesagt, ich bin alleine. Sie räumte für meine Eltern ihr Schlafzimmer und zog auf die Couch, wir Kinder bekamen das Gästezimmer. Meine Mutter, die sich schämte, nichts bezahlen oder zurückgeben zu können, wollte zumindest alles richtig machen. Sie nahm die Ordnungsstrukturen, die sie bei Frau Stumpf beobachtete, in sich auf und wandte sie genauso an. Ich erinnere mich, wie wir einmal alle am Tisch saßen und meine Mutter nach einem Muster aß, sie arbeitete sich auf dem Teller vor, von links nach rechts. Meine Mutter erklärte uns: Frau Stumpf habe auch so gegessen, daher müsse man das so machen. Wir anderen aßen einfach weiter, wie die Schweine.

Einmal hatten wir Freunde zu Besuch, meine Schwester und ich spielten mit ihnen im Wohnzimmer, dann schickte man uns raus. Wir rannten los, ich war der Letzte, aber vielleicht wusste das der Vorletzte nicht, er schloss die Glastür und ich wollte hindurchgehen, als gäbe es die Tür nicht. Ich sehe noch, wie das Rot in den Abfluss läuft, meine Hände im Waschbecken, über die das Blut wie durch Adern rinnt, als gäbe es vorgefertigte Bahnen in einem sorgfältig geknüpften Netz.

Vor einigen Jahren traf ich Frau Stumpf wieder. Ich fragte sie, warum sie so viel für uns getan hatte. Sie war noch immer dieselbe ordnungsliebende Person, die wir kennengelernt hatten. Frau Stumpf sagte mir: Keiner soll so leben, wie ihr gelebt habt. Und dann erzählte sie mir einen Teil ihrer Geschichte, wie sie aus Schlesien geflüchtet war.

Anneliese Stumpf half uns, im Schwarzwald anzukommen. 1990 lud sie uns ein, zu ihr in ihre Wohnung zu ziehen. Sie selbst schlief auf der Couch. Vor einigen Jahren habe ich sie besucht. © privat

Auch als wir noch einmal umzogen, mussten meine Eltern der Familie, bei der wir nun wohnten, keine Miete bezahlen, sie bezahlten mit ihrer Arbeit. Aus dieser Zeit habe ich zwei Fotos. Auf dem einen bin ich ganz alleine auf einem großen Schrank zu sehen. Ich war herumgelaufen und hatte nicht hören wollen, dann hatte man mich ganz oben darauf gesetzt. Ich sehe nicht unzufrieden aus auf diesem Bild, eher, als gefiele es mir, da zu sein, wo ich alleine nicht herunterkommen würde. Auf einem anderen Foto stehen meine Schwester und ich in Schneeanzügen, und in den Händen halten wir kleine farbige Actionfiguren, aus unseren Gesichtern springt das Glück. Wir konnten es nicht glauben, war das wirklich uns widerfahren? Wir waren gewohnt, mit uns zu spielen, mit unseren Körpern und unseren Gedanken. Nicht mit Figuren.

Ich habe diese Szene im Kopf: Alle Kinder spielen mit ihrem Jojo, und ich stehe rum, schaue zu, finde es total cool und habe keins. Mit dem Taschengeld, das ich erhielt, sparte ich, und endlich konnte ich mir auch eines kaufen. Nun hatte ich ein Jojo, es war schwarz. Ich spielte damit, und es machte mir auch Spaß, aber ich war allein, die anderen hatten es schon wieder weggelegt. Inzwischen fuhren sie Inlineskates und trugen Buffaloschuhe – zwei Dinge, die ich nie erlangte.

Mir war damals nicht bewusst, aus welchem Land meine Eltern gekommen waren oder warum, sie erzählten nie darüber. Das Land, das ich bewohnte, hatte sein Zentrum in der Brunnenstraße 28. So lautete unsere Adresse. Von dort sind es zweihundert Meter zum Bach. Wie viele Stunden ich da wohl verbrachte, um einen Staudamm zu bauen? Nur damit er kurze Zeit später brach. Ging ich vom Bach weiter, kam ich zum Kindergarten, was heißt ging, ich sehe mich diesen Weg springen, tanzen, das war wunderschön, als würde ich in einem Film leben, in dem immer wieder die gleichen Höhepunkte aufeinander folgten. Wenn es warm wurde, hüpften wir auf Heuballen. Im Winter spielten wir auf einem Teich: Wer kann das Eis durchbrechen? Neben dem Teich war ein Gebäude mit viel Glas und vielen Besprechungszimmern, in dem meine Mutter putzte – ein Berufsförderungswerk, ausgerechnet.

Ich kenne noch den Weg zur Schillereiche, das ist ein Park, auf einem Berg gelegen, da waren zwei Tore und man konnte ein bisschen kicken, ganz in der Nähe von dem Haus, in dem Nora wohnte. Nora. Sie war meine Freundin. Ich weiß gar nicht, ob wir uns mal küssten, aber nach der Schule brachte ich sie immer nach Hause. Ihre Familie hatte drei Etagen, und obendrauf war eine Kuppel, in der das Arbeitszimmer des Vaters war. Drinnen, im Bad, war ein Bidet, von dem ich keine Ahnung hatte, wofür das gut sein sollte. Ich fragte Noras Bruder, und er sagte: Kannste reinpinkeln.

Natürlich lebten nicht alle so wie Nora. Weil ich in der Schule keinen Religionsunterricht hatte, verbrachte ich die Zeit allein mit zwei anderen Jungs nebenan in einem leeren Klassenzimmer. Der eine hieß Egzon und war Kurde, der andere Ridvan, ein Afghane. Wir hauten einen Tennisball gegen die Wand oder kickten mit einem Fußball. Die beiden wohnten in einem riesigen Gebäude, fünf Stockwerke schätze ich, zweihundert Meter lang, und du sahst nie jemanden, der da rausschaute. Kaum einer traute sich rein. Man hatte Angst vor diesem Koloss, den man A1 und A2 nannte, Asylantenheim. Später wurde das Gebäude abgerissen, an der Stelle entstanden ein Supermarkt und Einfamilienhäuser.

Mein bester Freund in der Schule kam wie ich aus Jugoslawien, aus einer bosnisch-muslimischen Familie. Ich habe immer mit ihm gespielt, ich war bei ihm und er bei uns, aber unsere Eltern haben sich nie besucht. Erst dachte ich: Ist ja mein Freund, warum sollten die sich sehen? Meine Eltern tranken aber mit anderen Eltern Kaffee, die auch aus Jugoslawien kamen, daher begann ich mich zu wundern. Er sprach dieselbe Sprache, sie waren Ausländer wie wir, aber unsere Familien hatten keine Nähe. Weder meine noch seine Eltern äußerten sich dazu, und so dachte ich nicht weiter nach und befand: Das wird so ein Erwachsenending sein.

Ein Junge kam zu mir und fragte: Bist du Serbe oder Jugo? Ich sagte: Keine Ahnung. Das war nicht gelogen, ich kannte die Antwort nicht, und noch weniger wusste ich, dass er genauso gut hätte fragen können, ob ich Badener oder Deutscher sei. Er meinte dann: Sag Jugo. Und ich: Ja, okay, ich bin Jugo. Ich sprach Deutsch, und der erste Ort, an den ich mich erinnern konnte, war Deutschland. Ich wusste von nichts anderem. Ich fühlte mich wohl in dieser Welt, in der ich lebte. Ich ging in den Kindergarten und in die Schule wie jeder andere auch, ich war einer von vielen. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass die Welt jemals anders sein würde. Wenn ich rausging, hatte ich immer jemanden zum Spielen, und zu Hause dachte ich nicht, dass meine Eltern auf mich warteten, denn sie waren immer mit Arbeiten beschäftigt. Manchmal stand meine Mutter um fünf Uhr morgens auf, kam um sieben wieder und weckte uns, kochte Mittag, und nachmittags waren wir wieder allein. Ich erinnere mich, wie einmal – wir waren sicher noch keine fünf Jahre alt – nur meine Schwester und ich zu Hause waren und der Fernseher zu brennen anfing. Wir sind eine Etage hochgerannt, dort wohnte eine ältere Frau, die einen Feuerlöscher brachte. In meinen Kinderaugen war es ein mächtiges Feuer. In meiner Hilflosigkeit stand ich davor, hielt ein Glas Wasser in der Hand und dachte, damit könne ich es löschen. Die Frau blickte mich verstört an und fragte, was ich mit dem Wasser wolle. Ich antwortete: »Trinken.«

In Pforzheim kaufte ich meine erste CD. Sie war von DJ Bobo oder von Nana: I am lonely, lonely, lonely.

Wir machten einen Ausflug ins Rheinland und besuchten dort Bekannte. Ich hörte jemanden sagen, dass das nicht erlaubt sei, wir dürften das Bundesland nicht verlassen. Es war das erste Mal, dass ich dachte: Ist das nicht komisch? Nora und ihre Familie fuhren immer in den Urlaub. Für uns war das Rheinland die einzige Reise in zehn Jahren.

Manchmal bekam ich Backpfeifen von meinem Vater und auch mal was auf den Arsch. Er sagte dann: Hol einen Stock. Ich lief los und suchte einen Ast. Ich stellte das nie infrage. Er hatte die Methoden übernommen, mit denen er erzogen worden war, und sie auf die freundliche Art getrimmt. Seine Äste hatte er nicht aussuchen dürfen. Die waren dicker.

Einmal musste er ein Dorf weiter in einem Garten einen Weg zur Terrasse bauen. Ich half ihm, schleppte Pflastersteine, während er die Steine aneinanderlegte und aus den Steinen ein Weg wuchs. Er machte das mit Stolz und Perfektion, vielleicht war es Pflichtschuldigkeit oder die Sehnsucht, etwas mit dieser Arbeit zu gewinnen. Wenn andere ihm rieten: Mach es so, das spart Zeit, dein Auftraggeber wird es nicht merken, mach mal Pause, ärgerte er sich. Niemals hätte er bei dem, was er tat, geschummelt. Er bekam die Aufgabe, am Bahnhof Schnee zu schippen, und man glaubte ihm nicht, dass er den ganzen Schnee allein in der Zeit geschippt hatte. Um keinen Ärger zu kriegen, nannte er drei Menschen, die ihm geholfen hätten. Er gab ihnen von seinem Gehalt Geld, damit sie, wenn sie gefragt würden, sagen: Ja, ich habe geholfen. Er war immer akkurat, immer fleißig, strikt mit sich und strikt mit uns. Ich wuchs mit der Frage auf: Warum sollte der neben dir mehr machen als du? Arbeite doppelt so viel. Das war die Formel, nach der mein Vater lebte.

Die Dinge, die wir gemeinsam machten, waren: 1. Arbeiten. 2. Fußballspielen.

Seit ich denken kann, spielte er Fußball, und ohne darüber nachzudenken, spielte auch ich immer. Als ich im Kindergarten war und in der Schule: vor dem Unterricht, in der Pause, nach dem Unterricht und noch mal abends, vorm Schlafengehen. Beim Spielen waren wir Kinder alle gleich, aber manchmal, wenn wir aufhörten, merkte ich, dass wir in andere Welten gingen. Die anderen gingen in ein Haus, die Eltern hatten nur eine einzige Arbeit, nicht so viele wie meine Eltern. Sie machten mit ihren Kindern Ausflüge, in den Freizeitpark oder in den Zoo, und zu Weihnachten und zu Geburtstagen verteilten sie viele Geschenke. Ich weiß nicht, ob sich der Junge, der ich war, damals Gedanken machte. Ich kenne die Kategorien nicht, in denen er dachte, ob er das, was er an Ungleichheiten zu dem Leben der anderen wahrnahm, als normal und gegeben verstand, so ist es nun mal – oder ob in dieser Zeit etwas in ihm ausgesät wurde, ob ein Protest zu keimen begann?

Ich erinnere mich an Holger und Steffen, meine Nachbarn. Sie hatten immer die neuesten Fußballschuhe, obwohl sie gar nicht gut kicken konnten. Einmal durfte ich sie mir leihen. Ich freute mich so sehr, nahm sie mit zum Turnier, und bei dem Turnier schoss ich von der Eckfahne aus direkt ins Tor. Das kann doch nicht wahr sein, dachte ich, wenn du mit diesen Schuhen schießt, dann gelingt dir sogar diese Kunst. Die Schuhe waren für mich wie Schummeln.

Meine Mutter sagt über mich: Als Kind sei ich zum Fußballtraining immer vor der Zeit erschienen, ich war ehrlich und diszipliniert.

Ich hatte eine Milchallergie, und als meine Mutter mir eine kleine Tasse mit Milch und ein bisschen Kakaopulver geben wollte, erwiderte ich: Nein, Mama, das darf ich nicht.

An einem Wochenende kaufte meine Mutter meiner Schwester und mir Schuhe. Sie sagte uns, dass wir es nicht unserem Vater verraten sollten, er würde nur meckern: Warum braucht ihr Schuhe? Ihr braucht diese Schuhe nicht. Wir kamen zu Hause an, meine Mutter schloss auf, und ich sagte zu ihr: Ich werde es ihm sagen. Ich konnte nicht lügen.

Es gibt aber auch diese Geschichte über mich, die meine Mutter gerne erzählt: Ich kam nach der Schule nicht nach Hause, denn ein Junge hatte mich eingeladen, und ich war mit zu ihm gegangen. Ich aß bei ihm Mittag, und danach gab es noch Kuchen. Nach mehreren Stunden erst muss ich heimgegangen sein, und meine Mutter reagierte wütend: Wo hatte ich mich so lange herumgetrieben? Ich erfand eine Geschichte und sagte, im Park seien große Kinder gewesen, die hätten mich nicht durchgelassen, ich hätte mich verstecken müssen. Meine Mutter entgegnete: Dann suchen wir sie. Wie sahen die aus? Ich redete mich raus, nein, inzwischen seien sie schon weg, sagte ich, das würde nichts bringen. Ich traute mich nicht, ihr zu sagen, dass ich bei jemandem essen war, ich dachte, das sei falsch, bei jemandem zu essen, wenn sie in der Küche gestanden und gekocht hatte. Ich glaube, es war Scham. Erst viele Jahre später konnte ich ihr verraten, wo ich tatsächlich gewesen war.

Einmal war ich als Kind mit meiner Familie essen. Ich weiß noch, wo das war: Wir fuhren durch den Wald, das Ortseingangsschild, Bad Liebenzell, auf der linken Seite ein Haus mit drei Treppenstufen, ein Portugiese. Wir saßen um einen Tisch, gaben Bestellungen auf, eine Bedienung kam und brachte Fisch, der auf Platten serviert wurde, die beheizt waren. Ich verstand, dass die dafür da waren, dass alles seine Wärme behielt. Ich war beeindruckt, so etwas hatte ich noch nie gesehen.

Nachdem ich in den vergangenen Jahren Tausende Male essen war, denke ich, dass dies nichts Besonderes ist, aber manchmal muss man die Dinge abstrahieren, um sie zu verstehen. Man muss sie einordnen, auf einem Zeitstrahl, und dieser Strahl meiner Kindheit lief stets gerade, es gab keinen Ausbruch, keine Stelle, die so bedeutend war, um eine Markierung zu bekommen. Der Restaurantbesuch aber ist einer der wenigen Momente, in dem wir als Familie etwas machten, was andere Familien auch machten. Ich bin mir sicher, meine Eltern und meine Schwester würden auf die Frage: Was habt ihr Besonderes in Deutschland getan?, sofort diesen Restaurantbesuch erwähnen. Vielleicht gibt es gar keinen anderen Moment, in dem wir uns etwas gönnten, in dem wir, Menschen ohne Status, eine Sache mit Status taten.

Als ich zehn war, hieß es auf einmal: Wir müssen dieses Land verlassen. Ich verstand nichts. Ich war in der vierten Klasse und wollte zum Gymnasium gehen, mein Vater hatte davon gesprochen, dass ich bald ein eigenes Zimmer bekomme, wir hatten sogar mal in einem Rohbau gestanden, von dem wir hofften, dass er unser Zuhause werden könnte, in einem Ort namens Igelsloch. Nun wusste die ganze Klasse, dass ich bald nicht mehr da sein würde. Ich brachte Nora von der Schule nach Hause, und kurz darauf war sie bei mir. Zum ersten Mal in der ganzen Zeit, in der wir uns kannten, stand sie bei uns vor der Tür. Sie gab mir einen Brief. Darin stand: Bitte sag deinen Eltern, du willst nicht gehen.

Uns blieben drei Monate, um Deutschland zu verlassen. Meine Klasse schenkte mir zum Abschied ein T-Shirt, vorne war ein Foto mit allen drauf, und hinten hatten alle unterschrieben. Das T-Shirt hatte eine Marke: S.Oliver. Ich strich über den Stoff und war beeindruckt, ich dachte, noch nie so einen hochwertigen Stoff berührt zu haben. Ich trug das Shirt viele Jahre. Auch an dem Tag, an dem wir gingen. Es war der 16. Juni 1999. Der erste spürbar einschneidende Tag meines Lebens.

Der 16. Juni 1999 hat sich mir eingeschrieben: Meine Eltern, meine Schwester und ich mussten Deutschland verlassen und flogen nach Amerika. Ich trug das T-Shirt, das mir meine Klasse zum Abschied geschenkt hatte. © privat

Ich wollte nicht gehen. Ich hatte bis zu diesem Zeitpunkt nichts gehört von einem Aufenthaltsstatus oder einer Duldung, von der Unsicherheit, die diese Wörter in sich tragen. Ich wusste nichts von den Behördengängen, die meine Eltern alle sechs oder alle drei Monate machten, dass sie darum bangten, keine Verlängerung zu bekommen. Ich wusste nicht, dass meine Eltern ihr Land verlassen hatten, als mein Vater bemerkte, dass sich in der Kleinstadt, in der wir wohnten, Gruppen formierten und ihm das bedrohlich erschien. Ich wusste nicht, dass dieses Land nach dem Tod des Staatspräsidenten Tito auseinanderbrach, es nur noch um die Zugehörigkeit zu einer Ethnie ging, ein Land, in dem die eisern zusammengehaltene Einheit in viele Teile zerstückelt wurde, in dem viele verfolgt, vertrieben und ermordet wurden. Ich wusste nicht, dass meine Eltern und die meines besten Freundes keinen Kaffee miteinander tranken, weil sich deren Eltern und Geschwister als Feinde gegenüberstanden, ich wusste nicht, dass sie uns miteinander spielen ließen, weil sie den Krieg nicht zwischen uns Kinder kommen lassen wollten.

Meine Eltern hatten nie etwas gesagt, weder von der Gefährdung in dem einen Land noch von der Gefahr im anderen. Vielleicht hat der Junge, der ich war, gewusst, dass es Grenzen gibt zwischen Gruppen, vielleicht hätte er sagen können, dass da, wo wir herkommen, Krieg ist, ohne zu verstehen, was für ein Konzept dahintersteht, worum es dabei geht, wer gegen wen ist und wie das vor sich geht, gegeneinander zu sein. Die wirklichen Dimensionen des Krieges verstand ich erst Jahre später, als ich in meiner eigenen Wohnung eine