3,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Punk-Rock Konzerte mit eindrucksvollen Bühnenshows, tätowierte, langhaarige Musiker, düstere Lokale, Goth-Klamotten und eine radikale Botschaft. Ex-Punkerin Felsi bewegt sich in einer Welt, die Heavy Metal und Gottesglauben vereint, dabei aber alles andere als spießig oder bieder ist. Licht durchbricht Dunkelheit. Die Ketten sind gesprengt. Eine faszinierende, wahre Geschichte, die erfunden nicht spannender sein könnte.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 379

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Heavy Felsi

Angeeckt

DIE AUTORIN:

Heavy Felsi, geboren 1972, kommt aus der Punk- und Heavy Metal-Szene. Die gebürtige Österreicherin ist mit einem Neuseeländer verheiratet, hat zwei Kinder und einen Hund und lebt heute mit ihrer Familie in Wien, nachdem sie einige Jahre in Neuseeland verbracht hat.

Felsi ist gelernte Einzelhandelskauffrau und Make-Up-Artist, schreibt aber viel lieber Bücher darüber, dass wir – gerade wenn wir gerne Tattoos, bunte Frisuren, Piercings und fetzige Klamotten tragen –, immer wissen sollten: „Wenn Gott für uns ist, wer kann dann schon gegen uns sein?!“

Heavy Felsi

ANGEECKT

Von den Wiener Punks in die

© 2016: Heavy Felsi

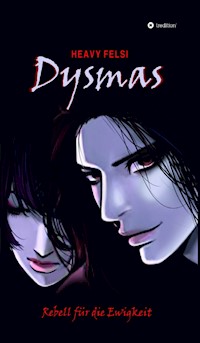

Coverfoto und Design: Roland Kreutzer

Lektorat, Korrektorat: Rafaela Khodai

Verlag: tredition GmbH, Hamburg

ISBN:

Hardcover:

978-3-7345-2974-0

Paperback:

978-3-7345-2973-3

E-Book:

978-3-7345-2975-7

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

Für Denalyn und Luca

INHALT

1. VON ZU HAUSE ABGEHAUEN

2. LEHRZEIT UND HEAVY METAL

3. ROCK SHOP UND PUNKS

4. TRAUM UND WIRKLICHKEIT

5. TATTOOS JAAA!!!

7. GÜNTHER

8. BEGRÄBNISSTIMMUNG

9. STILO

10. INGO

11. TRÄNEN

12. EIN SCHLOSS UND EINE BURG

13. JESUS

14. JÜRGEN

15. WIEDER ZURÜCK – MIT JESUS!

16. JESUS FREAKS

17. EISKALTES WASSER

18. DER WÜTENDE CHEF

19. ZELTEN IM REGEN

20. PANIK IM ZUG

22. EIN CONVOY MIT BLAULICHT

23. NLM – DIE ETWAS ANDERE PUNKBAND

24. NO LONGER MUSIC IN WIEN

25. SHAE

26. MIT NLM IN NEUSEELAND

27. WIR HEIRATEN!

28. MEINE DÜSTERE ROLLE IN DER SHOW

29. IN DEN GOTH-CLUBS VON SÃO PAULO

30. NLM TOURT WEITER

32. DIE VERLORENE ROLLE

33. ABSCHIED

34. DER BEWEIS

35. DENALYN

36. WIR WANDERN AUS

37. LUCA

38. MARK

39. UNERTRÄGLICHES HEIMWEH

40. WIEDER IN WIEN!

41. SCHÖNE SCHMERZEN

42. JESUS FREAKS – DIE REPORTAGE

43. ALLES FÜR JESUS!

DANKSAGUNG

1. VON ZU HAUSE ABGEHAUEN

„Ich kann heute leider nicht kommen, ich habe die Grippe“, hauchte ich mit vorgetäuscht kränklicher Stimme in den Telefonhörer.

„Schon wieder?“, ertönte die genervte Stimme meiner Chefin am anderen Ende der Leitung. „Du hast ja jeden Monat einmal die Grippe! Na, dann gute Besserung!“ Sie war ganz offensichtlich verärgert. Genau das hatte ich schon erwartet. „Danke“, sagte ich und legte schnell auf.

Es war ein verschneiter Samstag im Februar 1991. Ich befand mich in einer kleinen, dunklen, stinkigen Telefonzelle in einem Wiener Bahnhof, und ich war keineswegs krank, sondern fest dazu entschlossen, auszubrechen. Auszubrechen aus einem Leben, das mir langweilig, eintönig und absolut sinnlos vorkam. Dafür nahm ich sogar diese grausigen Telefonzellen in Kauf, wo man nie genau wusste, ob nicht jemand in die Klappe mit dem Restgeld gespuckt hatte. Eigentlich hätte ich jetzt im Geschäft sein sollen. Nie wieder wollte ich dort hingehen. Ich würde verschwinden. Meine Vorgesetzten würden sich schon bald ein neues Lehrmädchen suchen müssen. Ich hatte auf jeden Fall keine Lust mehr. Keine Lust, jemand zu sein, der ich nicht war, keine Lust, mich ständig nach den Vorstellungen und Erwartungen anderer zu verbiegen. Ich würde mein Leben selbst in die Hand nehmen, und niemand würde mich aufhalten können. Ich fühlte mich wie ein Vogel, der im Begriff war, seinen kleinen, engen Käfig zu verlassen, und in die endlosen Weiten der Freiheit zu fliegen. Noch einmal griff ich zum Telefonhörer, wählte eine Nummer.

„Hallo, Roman!“ Mein Herz klopfte wild. Roman war ein wichtiger Teil meines Plans, aber noch hatte er nicht die geringste Ahnung davon.

„Hallo, wie geht’s?“, antwortete Roman; der Klang seiner vertrauten Stimme beruhigte mich sehr.

„Danke, es geht so. Darf ich dich nächste Woche besuchen kommen?“ Ich war so aufgeregt, dass meine Stimme diesmal tatsächlich seltsam heiser klang.

„Na klar!“, antwortete er, als hätte er meine Frage schon erwartet. „Ich hol dich vom Bahnhof ab!“

Roman war mein Rettungsanker! Er war einige Jahre älter als ich, und ich kannte ihn erst seit wenigen Monaten. Ich hatte ihn in einem bekannten Wiener Szenelokal kennengelernt, wo er als Roadie für eine deutsche Punkband gearbeitet hatte. Roman war groß und schlank, hatte schwarze, lange Haare, die bis zu seinen Hüften reichten, er trug Piercings und war stark tätowiert. Vom ersten Moment an hatte ich gewusst, dass ich ihm vertrauen konnte. Roman lebte in Deutschland. Zu ihm würde ich abhauen.

„Danke, Roman. Ich freu mich schon darauf, dich zu sehen“, sagte ich erleichtert.

„Ich freu mich auch auf dich“, antwortete er, so nett und freundlich, wie er immer war. Vielleicht ahnte er ja bereits, dass ich von zu Hause weglaufen würde.

Rasch besorgte ich mir das Zugticket nach Deutschland. Der Bahnhof wirkte plötzlich hell und freundlich. Es war zwar sehr kalt, aber trotzdem strahlte die Sonne, und der eintönige, graue Wintertag schien für einige Zeit in hellen, bunten Farben zu leuchten. So erschien es mir zumindest, als ich das Ticket endlich in der Hand hielt.

Das Ticket zu Roman, mein Weg in die Freiheit!

Roman war wie ein älterer Bruder für mich. Ihm konnte ich von meinen Problemen erzählen, und seine gut gemeinten Ratschläge befolgte ich wie keine anderen. Ich hatte ihm schon öfters erzählt, wie unglücklich ich mit meinem Leben war. Niemand außer Roman wusste, dass ich sogar schon an Selbstmord gedacht hatte. Ab und zu hatte ich ihn angerufen oder ihm Briefe geschrieben.

„Das Leben kann sehr hart sein, aber man muss die Sache meistern“, hatte er mir zurückgeschrieben. Wahrscheinlich hatte er recht; sich umzubringen, das konnte nicht die richtige Lösung sein!

Als ich den Bahnhof verließ, begann es gerade zu schneien. Dicke Schneeflocken fielen auf die vielen alten Häuser der Großstadt. Die Sonne war inzwischen verschwunden, und ein weißer, weicher Mantel legte sich auf die schmutzige, stark befahrene Straße; es sah wunderschön aus. Bestimmt würde alles gut werden. Ich würde es schaffen. Ich würde den Weg gehen, den mir mein Herz zeigen würde, auch wenn es schwierig werden würde. Ich war fest entschlossen, und bereit zu kämpfen!

Schon am nächsten Montagmorgen verließ ich die Wohnung mit der Absicht, nicht mehr zurückzukommen. Ich brach zur selben Zeit auf wie immer, sodass es für meine Eltern so aussah, als ob ich wie jeden Tag zur Arbeit fahren würde. Aber heute hatte ich heimlich meine Reisetasche mit den wichtigsten Sachen aus dem Haus geschmuggelt. Alles hatte perfekt geklappt, meine Eltern hatten nicht für eine Sekunde den geringsten Verdacht geschöpft, dass ich dabei war, abzuhauen. Trotzdem war ich äußerst angespannt und nervös. So schnell ich konnte, rannte ich unsere Straße hinunter, zur nächsten Straßenbahn, die mich zum Bahnhof bringen würde. Alles war verschneit, noch immer waren die Straßenarbeiter damit beschäftigt, den flockigen, weißen Schnee zu kleinen Hügeln zusammenzuschaufeln. Die Straßenbahn war überfüllt, wie jeden Tag waren unzählige Leute auf dem Weg zur Arbeit, mit Aktentaschen und der Morgenzeitung in der Hand. Außer mir schleppte niemand eine voll bepackte, schwere Reisetasche mit sich herum.

Schon jetzt hatte ich das Gefühl, dass die Polizei nach mir suchen würde, obwohl ich noch nicht einmal eine Stunde von zu Hause weg war. Mein

Herz raste wie verrückt. Auf keinen Fall wollte ich jetzt irgendwelche Bekannten treffen, und vor allem niemanden, den auch meine Eltern kannten!

Erst als ich in den Zug nach Deutschland eingestiegen war und meinen Sitzplatz gefunden hatte, fühlte ich mich etwas sicherer. Der Zug war fast leer und fuhr durch eine wunderschöne, verschneite Landschaft, an Feldern und Wiesen vorbei, durch Städte und Täler. Aber innerlich war ich trotz der beruhigenden Landschaft vor dem Zugfenster sehr aufgewühlt. So stressig hatte ich mir das Abhauen nicht vorgestellt!

Am Abend kam ich in Friedrichshafen an; hier lebte Roman. Schon vom Zug aus hatte ich gesehen, dass die Gegend bildschön war. Berge, Wälder und Wiesen, soweit das Auge reichte.

Am Bahnsteig hielt ich nach Roman Ausschau. Wo war er? Noch immer war ich gestresst. Schon in wenigen Stunden würden mich meine Eltern vermissen. Ich musste so schnell wie möglich in die Sicherheit von Romans vier Wänden – doch er war nirgends zu sehen. Schließlich verlor ich die Nerven und nahm mir ein Taxi zu Romans Haus, einfach damit ich so schnell wie möglich wegkam vom Bahnhof. Ich nannte dem Taxifahrer Romans Adresse, er fuhr los und hielt kurze Zeit später vor einem schönen Haus an. Hier wohnte Roman also. Aufgeregt läutete ich an der Tür. Ein Mädchen mit langen, schwarzen Haaren, Tattoos und Piercings öffnete mir. Das musste Romans neue Freundin sein! Sie war sehr blass, schwarz geschminkt und ganz in Schwarz gekleidet, mit Minirock und T-Shirt. Sie hätte perfekt in einen Vampirfilm gepasst. Sehr cool sah sie aus.

„Hallo, ich bin die Mono“, sagte sie freundlich, und hielt mir ihre Hand hin. „Der Roman ist gerade am Bahnhof, um dich abzuholen.“

Ich sagte nicht viel zu ihr; unmöglich konnte ich ihr erklären, dass ich von zu Hause abgehauen war und panische Angst hatte, dass die Polizei schon nach mir suchte. Damit wollte ich auf Roman warten. Glücklicherweise erschien er kurze Zeit später. Er hatte sich schon Sorgen um mich gemacht, weil er mich am Bahnhof nicht gefunden hatte. Als er mich jetzt sah, hellte sich sein Gesicht auf. Wir umarmten uns lange.

Bei Roman fühlte ich mich sicher und geborgen, und langsam entspannte ich mich etwas. Wir machten es uns im Wohnzimmer bequem.

Alle Möbel, auch der teuer aussehende Spannteppich, waren schwarz. In den Regalen stapelten sich Unmengen von Schallplatten, allesamt Heavy Metal, mein Lieblingsgenre. Einige ausgefallene Gruselmasken standen herum, und unter dem Couchtisch aus Glas befanden sich – schön gestapelt – so viele Heavy-Metal-T-Shirts, wie ich in meinem Leben noch nie gesehen hatte. Genauso hatte ich es mir bei Roman vorgestellt. Gemütlich war es hier!

Roman stellte einige Getränke und Snacks auf den Tisch, setzte sich und sah mich an. Jetzt war es an der Zeit, ihm zu sagen, warum ich hier war. Wieder spürte ich, wie angespannt ich war. Ich hatte schreckliche Angst, dass meine Eltern die Polizei verständigen würden, weil sie mich wahrscheinlich schon vermissten.

„Ich bin von zu Hause abgehauen“, brachte ich mühsam hervor. Hoffentlich blieb Roman jetzt cool. Gespannt wartete ich auf seine Reaktion.

„Das hab ich mir schon gedacht“, sagte er ernst. Was würde er jetzt tun? Würde er mich gleich wieder nach Hause schicken?

„Ich musste es tun“, sagte ich. „Mit meinen Eltern zu reden, hat keinen Sinn. Sie verstehen mich überhaupt nicht. Ich bin verzweifelt!“

Roman sah mich verständnisvoll an, vermutlich hätte er die Situation auch ohne Worte begriffen.

„Was soll ich jetzt tun?“, fragte ich ihn. „Soll ich zu Hause anrufen? Bestimmt vermissen sie mich schon.“

Mittlerweile war es Nacht geworden.

„Ich würde sie erst einmal mit einem Fragezeichen ins Bett gehen lassen“, antwortete Roman nach kurzem Überlegen. Mono war der gleichen Meinung, sie nickte.

Ich atmete erleichtert auf. Für ein Telefonat war ich im Moment nämlich ohnehin nicht wirklich in der Lage. Schon allein beim Gedanken an meine Eltern wurde mir schlecht. Bildhaft stellte ich mir die Aufregung vor, die zu Hause herrschen musste, weil ich verschwunden war. Schnell verdrängte ich diese unerfreuliche Szene wieder.

Ich war so erschöpft und ausgepowert, dass ich beschloss, gleich schlafen zu gehen. Müde fiel ich ins Bett und schlief tatsächlich sofort ein. Als ich am nächsten Morgen aufwachte, war Roman schon zur Arbeit gegangen, aber Mono war noch da. Ich wusste, nun konnte ich es nicht mehr länger hinauszögern: Ich musste zu Hause anrufen.

Aufgeregt wählte ich die Nummer von meinen Eltern. Meine Mutter meldete sich sofort. Anscheinend hatte sie schon auf ein Lebenszeichen von mir gewartet. Ihre Stimme klang verweint. „Wo bist du?“, wollte sie wissen.

„Ich bin bei Freunden. Im Ausland“, antwortete ich mit belegter Stimme. Meine arme Mama. Bestimmt hatte sie die ganze Nacht furchtbare Angst um mich gehabt.

„Wo im Ausland bist du?“, fragte sie.

„Das sag ich nicht“, antwortete ich.

„Wann kommst du zurück?“, fragte meine Mama weiter. Sie schien einem Nervenzusammenbruch nahe zu sein.

„Ich komme nur dann zurück, wenn ich meine Lehre abbrechen darf“, sagte ich und versuchte dabei, stark zu klingen.

Gerade war ich dabei, meine Eltern zu erpressen, aber genau das war schließlich mein Plan gewesen; deswegen war ich hier bei Roman. Stille in der Leitung. Meine Mama schien fassungslos.

„Ich meld mich dann in den nächsten Tagen noch einmal“, sagte ich schnell, und legte den Hörer auf.

Das Schwierigste war geschafft! Ich hatte mich zu Hause gemeldet, wenn auch nur kurz. Das würde meine Eltern hoffentlich davon abhalten, die Polizei zu verständigen. Ich war ganz klar das schwarze Schaf in meiner Familie und eine große Enttäuschung für meine Eltern, aber das war mir mittlerweile egal. Es war mir egal, weil ich fest entschlossen war, meinen eigenen Weg zu gehen, und nicht den Weg, den andere mir vorschreiben wollten.

Nach ein paar Tagen rief ich ein zweites Mal zu Hause an. Wieder klopfte mein Herz zum Zerspringen, und wieder meldete sich meine Mama. Die Beziehung zu meinem Vater war ohnehin schon seit Jahren zerbrochen.

„Wann kommst du nach Hause?“, fragte sie gleich, wieder klang sie total verweint.

„Ich möchte mit der Lehre aufhören, und stattdessen in einem Plattengeschäft arbeiten“, forderte ich.

Diesmal willigte meine Mama sofort ein. Sie schien mit den Nerven völlig am Ende zu sein. Es machte mich fertig, zu wissen, dass es ihr wegen mir so schlecht ging. Aber andererseits musste ich mein Leben endlich selbst in die Hand nehmen. Ich passte überhaupt nicht in die Vorstellung, die meine Eltern von einer idealen Tochter hatten. Und ich wollte auch gar nicht mehr hineinpassen. Nie mehr!

Immerhin versprach ich meiner Mama, bald nach Hause zurück zukommen. Ein neuer Job in einem Heavy-Metal-Plattengeschäft wartete auf mich, und meine Eltern würden mich nicht mehr davon abhalten können, dort zu arbeiten. Dankbar verabschiedete ich mich nach fast einer Woche von Roman und Mono. Die beiden hatten mir sehr geholfen. „Trau dich immer, dass zu tun, was du wirklich willst“, gab mir Roman zum Abschied mit. „Danke, Roman!“, antwortete ich nachdenklich. Niemals würde ich seine Worte vergessen.

2. LEHRZEIT UND HEAVY METAL

Nur einen Fachschulabschluss zu haben und dann eine Lehre im Einzelhandel zu beginnen, das war für meinen Vater nicht das, was er sich von seiner Tochter erwartet hatte. Ein Hochschulabschluss mit nachfolgendem Studium hätte es seiner Meinung nach sein müssen. Aber obwohl ich mich sehr angestrengt hatte, musste ich die Höhere Schule nach der vierten Klasse wegen meiner schlechten Noten in Mathematik verlassen.

Meine Mutter schaffte es daraufhin, einen Platz in einer Fachschule für wirtschaftliche Berufe für mich zu organisieren, doch für meinen Vater war das der Anfang vom Ende. Alle Hoffnungen, die er in mich gesetzt hatte, waren zerschlagen. Und egal, wie gut meine Noten in der Fachschule auch waren, für ihn war ich „sehr tief gesunken“, was er auch immer wieder betonte.

Seine Worte verletzten mich tief, und so verschlechterte sich das Verhältnis zu meinem Vater rapide und zerbrach schließlich vollkommen, als ich mit 15 Jahren die Höhere Schule verlassen hatte. In den folgenden Jahren kapselte ich mich völlig vom ihm ab, redete nicht mehr mit ihm, und auch seine Ansichten waren mir ab diesem Zeitpunkt nicht mehr wichtig. Mein Vater wurde zu einem Fremden für mich, und aus reinem Selbstschutz wollte ich das auch nicht mehr ändern.

Gegen Ende der Fachschulzeit sollte ich mich für einen Beruf entscheiden, aber etwas in mir war zerbrochen. Obwohl ich in der Fachschule immer sehr gute Noten gehabt hatte, hatte ich kein Vertrauen mehr in meine Fähigkeiten und fühlte mich wie ein totaler Loser. Was meinen zukünftigen Beruf betraf, war ich ziemlich planlos. Deswegen schlug meine Mutter ein Geschäft für Geschenkartikel vor, in dem ich als Verkäuferin zu arbeiten beginnen könnte.

Weil mir nichts Besseres einfiel, nahm ich den Vorschlag meiner Mutter an. Von da an stand ich fünf Tage die Woche im Laden und verkaufte von Stofftieren bis T-Shirts alles, was man gerne verschenkt.

Anfangs war alles neu, ich war motiviert und die Arbeit machte mir Spaß, aber nach einigen Monaten empfand ich den Job nur noch als mühsam und langweilig. Ich fühlte mich eingesperrt wie ein Vogel im Käfig, und ich hatte das Gefühl, die Decke des Geschäfts würde sich langsam immer weiter auf mich herabsenken, bis sie mich schließlich völlig zerdrücken würde.

Dazu kam, dass alle Verkäuferinnen vormittags für Putzarbeiten eingesetzt wurden. Vor allem die kleinen Gegenstände im Laden, wie Tassen und Becher, waren ständig verstaubt und mussten dementsprechend andauernd gereinigt werden. Als Lehrmädchen musste ich außerdem jeden Tag staubsaugen. Ich fühlte mich beinahe wie eine Putzfrau – einen eintönigeren Job hätte ich mir kaum vorstellen können.

Mit jedem Tag ging ich frustrierter zur Arbeit. „Mein Leben habe ich mir auf jeden Fall anders vorgestellt, sinnloser als das kann es kaum noch werden!“, dachte ich bei mir. Aber für meine Eltern war es selbstverständlich, dass ich meine begonnene Lehre auch beenden würde. An etwas anderes war da gar nicht zu denken. Das äußere Erscheinungsbild unserer Familie war für meine Eltern extrem wichtig; und wenn ich als ihre Tochter schon kein Studium abgeschlossen hatte, dann erwarteten sie zumindest von mir, dass ich mich unauffällig verhielt und eine pflichtbewusste Einstellung zu meinem Job an den Tag legte. Doch zum großen Entsetzen meiner Eltern begann ich, mich innerlich und auch äußerlich immer stärker zu verändern.

Ich hatte nämlich eine Musikrichtung entdeckt, die mich völlig in ihren Bann zog: Heavy Metal. Von Bon Jovi bis Guns’N’Roses liebte ich alle Glamrock-Metal-Bands, und schon bald hatte ich die Popstar-Poster in meinem Zimmer gegen meine Lieblings-Rockstar-Poster ausgetauscht.

Ich lernte eifrig die Songtexte meiner Lieblingssongs, kaufte mir ständig neue Schallplatten, las begeistert den „Metal Hammer“, und schaute mit Vorliebe „Headbanger’s Ball“ auf MTV. Diese Musik sprach mir aus dem Herzen, in den Songtexten fand ich mich wieder, und ich bemerkte: Die Metaller waren die Leute, zu denen ich mich am stärksten hingezogen fühlte. Ich kaufte mir schwarze Lederjacken, enge Hosen und viele schwarze Miniröcke, und begann, mich so richtig schön schwarz zu schminken. Meine Mutter war entsetzt!

„Du siehst ja aus wie eine Eule!“, sagte sie immer wieder, wenn ich aufwendig gestylt in die Nacht hinauseilte.

„Dann bin ich ja auf dem richtigen Weg“, dachte ich dann zufrieden. „Wenn mein Outfit Mama nicht gefällt, dann ist es genau das Richtige für mich.“

In meinem Geschäft arbeitete noch ein zweites Lehrmädchen. Sie hieß Claudia und hatte genau den gleichen Musikgeschmack wie ich: Auch sie liebte Heavy Metal. Eines Tages erzählte sie mir begeistert von einem Plattengeschäft speziell für Rockmusik, mit einer Riesenauswahl an Heavy-Metal-T-Shirts. Da war ich natürlich sehr gespannt, und bald darauf machten wir uns gemeinsam auf den Weg dorthin.

„Wow, ist das ein cooles Geschäft!“, bestätigte ich Claudia, kaum dass wir das Plattengeschäft, den „Rock Shop“, betreten hatten. Rock-Schallplatten, wohin man sah, und außerdem gab es neben den neuesten Alben auch einige seltene Sammlerstücke zu kaufen. Das Geschäft verkaufte auch verschiedenste Arten von Nieten zur Verzierung von Lederjacken, und Heavy-Metal-Aufnäher ohne Ende. Ich war begeistert!

Von da an ging ich auch ohne Claudia öfters in den Rock Shop und lernte bei einem meiner Besuche den Besitzer kennen. Sein Name war Tom, er war kräftig gebaut, und er wirkte, als könnte er auch gut als Rausschmeißer in einem Lokal arbeiten. Tom freute sich immer sehr, mich zu sehen.

Meistens fuhr ich gleich nach der Berufsschule, die ich an zwei Vormittagen der Woche besuchte, in den Rock Shop. Zur Schule erschien ich immer blass und unscheinbar, aber sobald der Unterricht vorbei war, schminkte und stylte ich mich auf dem Mädchen-WC. Meine Schulfreundin Bettina sah mir jedes Mal bei meiner „Verwandlung“ zu.

Es war wirklich lustig; ich hatte sogar eine eigene Frisur erfunden: Wenn ich einige Haarsträhnen oben auf dem Kopf zusammenband, umrahmten sie mein Gesicht auf der Seite, aber wenn ich die Strähnen dann toupierte und nach vorne warf, war mein Gesicht verdeckt, und wenn ich wollte, sah man nur noch Haare! Es sah wild aus, was auch Bettina mir immer wieder bestätigte.

Obwohl Bettina ihre Lehre in einer Parfümerie machte, war sie in meiner Klasse, weil die Papierbranche, zu der ich gehörte, in den Hauptfächern gemeinsam mit der Kosmetikbranche unterrichtet wurde. Bettina erklärte mir einiges über Gesichtspflege, schenkte mir jede Woche tolle Duftproben von den neuesten Parfums und auch einige wirklich gute Cremeproben. Eigentlich ging ich sehr gerne in die Berufsschule, hauptsächlich, um Bettina zu treffen.

Nachmittags fuhr ich dann zu Tom in den Rock Shop, stöberte in den Platten herum, und hatte auch dort eine schöne Zeit. Längst hatte ich Tom erzählt, wie unglücklich ich mit meiner Arbeit im Geschenkartikel-Geschäft war, und eines Tages fragte ich ihn hoffnungsvoll, ob ich vielleicht bei ihm arbeiten könnte. Tom sagte sofort zu, er bräuchte sowieso Hilfe im Geschäft. Ich könne jederzeit anfangen, versprach er mir.

Am liebsten wollte ich auch wirklich sofort beginnen, aber ich wusste, das würden meine Eltern nie erlauben. Schon die Vorstellung davon, dass ihre Tochter in einem Heavy-Metal-Plattengeschäft arbeiten wollte, wäre für meine konservativen Eltern wohl der Untergang gewesen! Ein „normales“ Gespräch hätte da nichts gebracht, und deswegen hatte ich – nach langem Überlegen – überhaupt erst die vielversprechende Idee gehabt, von zu Hause abzuhauen. Und so war ich bei Roman gelandet.

Obwohl ich nur wegen meines ungeliebten Jobs abgehauen war, versuchte meine Mutter dann doch noch einmal, mich zu überreden, meine Lehre doch noch abzuschließen, kaum dass ich wieder zu Hause war. Sie schleppte mich sogar zur Geschäftszentrale des Geschenkartikel-Geschäftes. Die nette Personalchefin dort sagte auch gleich, dass sie mich auf jeden Fall gerne weiterhin einstellen wollte.

Doch dazu hatte ich nach wie vor überhaupt keine Lust, und deswegen gab es zu Hause ständig Diskussionen und Streits. Völlig aufgelöst fuhr ich eines Tages nach einer neuerlichen, hitzigen Diskussion mit meinen Eltern in den Rock Shop, erzählte Tom, worüber wir gestritten hatten, und brach dann in Tränen aus.

Tom gab sich alle Mühe, mich zu trösten. Während ich noch ganz verweint im Geschäft saß, öffnete sich plötzlich die Eingangstüre, und meine Eltern traten ein! Ich glaubte, meinen Augen nicht zu trauen, und wäre vor Schreck darüber, sie mitten im Rock Shop stehen zu sehen, fast vom Hocker gefallen!

Zum Glück befand sich zwischen mir und meinen Eltern noch ein Regaltisch mit Unmengen von CDs darauf.

Man konnte sehen, dass auch meine Eltern geschockt waren; noch nie zuvor hatten sie einen Heavy-Metal-Shop von innen gesehen! Da von draußen kaum Licht ins Geschäft fiel, war es im Verkaufsraum recht dunkel. Wohin man auch blickte, überall standen Regale und Verkaufstische herum, jede freie Oberfläche war mit Schallplatten bedeckt, und im ganzen Raum verteilte lebensgroße Kartonfiguren von Rockmusikern im schwarzen Lederoutfit schienen meine Eltern gefährlich anzustarren. Und dann war da natürlich noch die laut dröhnende Heavy Metal-Musik. Meine Mutter und mein Vater waren beide in langweilige Lodenmäntel gekleidet, und sie wirkten im Rock Shop, als hätten sie sich aus einer anderen Welt hierher, auf den Planet des Grauens, verirrt. Man konnte ihnen deutlich ansehen, wie furchtbar sie die gesamte Atmosphäre fanden.

Aber das hielt meine Eltern nicht davon ab, erst einmal mit Tom darüber zu sprechen, dass ich hier arbeiten wollte. Mit Tränen in den Augen starrte ich meine Eltern nervös an, aber Tom blieb ruhig und gelassen. Mein Vater erklärte, dass er nicht damit einverstanden war, dass seine Tochter in diesem Geschäft arbeiten würde, und schon gar nicht unangemeldet. Denn Tom konnte es sich leider nicht leisten, mich anzumelden. Das sahen meine Eltern als großes Problem; wenn ich einmal zum Arzt müsste, dann wäre ich nicht versichert.

Dieses Gerede über die Versicherung war mir dermaßen unangenehm, dass ich es irgendwann nicht mehr aushielt. Mit immer noch tränenverschmiertem Gesicht stürzte ich Hals über Kopf aus dem Geschäft, und ließ meine Eltern mit Tom im Rock Shop zurück.

Als wir alle wieder zu Hause waren, hatte ich dann noch einen großen Krach mit meinen Eltern. Mein Vater tobte. Meine Mama teilte ganz offensichtlich seine Ansichten. Langsam wurde mir einfach alles zu viel. Dass meine Eltern mir nachspioniert und mich bis in den Rock Shop verfolgt hatten, hatte mich bereits sehr geärgert. Dass sie sich jetzt so komplett querstellten, brachte das Fass für mich zum Überlaufen.

„Die Versicherung ist mir egal. Wenn ich nicht im Rock Shop arbeiten darf, dann gehe ich überhaupt nicht mehr arbeiten“, drohte ich ihnen.

Und da – plötzlich – begriffen meine Eltern, dass es zwecklos war, mir irgendetwas ein- oder ausreden zu wollen. Und sie gaben nach! Unsere Vereinbarung war folgende: Zweimal in der Woche würde ich weiterhin in die Berufsschule gehen. Das war möglich, weil ich schon die Hälfte der Lehrzeit hinter mir hatte. Weil mein Fachschulabschluss zwei Lehrjahre ersetzte, fehlte mir zu diesem Zeitpunkt nur noch ein halbes Lehrjahr, das ich schulisch abschließen würde, so wie meine Eltern es wollten. Dafür durfte ich fortan dreimal in der Woche bei Tom arbeiten, und samstags hatte ich frei.

3. ROCK SHOP UND PUNKS

Superhappy begann ich meine Arbeit im Rock Shop, und es gefiel mir dort sehr gut. Die Arbeitszeiten waren von 12:00 bis 18:00 Uhr. Dadurch konnte ich in der Früh prima ausschlafen, was ein zusätzlicher Bonus für mich war. Verglichen mit der Arbeit im Geschenkartikel-Geschäft war der Rock Shop wie Urlaub für mich. Putzen musste ich überhaupt nie, den ganzen Tag konnte ich meine Lieblingsmusik hören, und mit Tom war es auch immer lustig. Er war stets freundlich und gut aufgelegt, und auch die Kunden waren sehr nett. Besser hätte ich es mir gar nicht vorstellen können!

Bald stellte Tom noch ein zweites Mädchen als Verkaufshilfe ein. Sie hieß Julia und war ungefähr so alt wie ich. Ab und zu half auch noch ein drittes Mädel im Geschäft aus. Ich verstand mich mit beiden sehr gut, und wir hatten eine super Zeit beim Arbeiten. Im Rock Shop tauchte ich außerdem so richtig in die Welt des Heavy Metal ein, und verliebte mich immer mehr in diese coole Musik. Tom und die Mädels waren schon bald nicht mehr nur meine Arbeitskollegen, sondern wurden zu richtigen Freunden.

Zur selben Zeit, in der ich im Rock Shop zu arbeiten begann, entdeckte ich auch noch eine andere Szene für mich:

die Punkszene. Die Outfits und die bunten Frisuren der Punks hatten mich schon seit längerem fasziniert. Eines Tages lernte ich dann durch meine Freundin Sandra ein paar Punks kennen. Sandra wohnte in Mödling, etwa 20 Minuten von Wien entfernt, und sie war mit einem Punk namens Richy befreundet. Richy hatte einen tollen, grünen Irokesenschnitt, und er trug stets eine schwarze Lederjacke, die mit einer schweren Kette und vielen Nieten verziert war.

Richy sah wirklich cool aus und war außerdem sehr nett. Durch ihn machte ich nach und nach auch Bekanntschaft mit anderen Punks. Zuerst mit denen aus Mödling, weil Sandra und Richy ja in Mödling wohnten, aber schon kurz darauf lernte ich auch die Punks kennen, die in Wien herumhingen. Bald kannte ich die Treffpunkte der Wiener Punks, und immer öfter hing ich mit ihnen zusammen ab. Am Abend gingen wir gemeinsam in bekannte Punklokale, oder wir saßen zusammen im Park.

Langsam hatte ich mich immer weiter von der gesitteten, braven Welt meiner Eltern entfernt und meinen eigenen Platz in der Welt des Heavy Metal und auch bei den Punks gefunden. Ich begann allmählich, die Einstellungen und Ansichten der Punks zu übernehmen. Mit der „Spießerwelt“ wollte ich immer weniger zu tun haben. Das tat dem Verhältnis mit meinen Eltern natürlich nicht gerade gut. Weil ich außerdem sehr oft bis spät in die Nacht unterwegs war und dann den darauffolgenden Vormittag komplett verschlief, gab es zu Hause ständig Konflikte.

Aber durch den Umgang mit meinen Punkfreunden passierte noch etwas anderes: Zum ersten Mal nach Jahren begann ich, wieder etwas selbstbewusster zu werden. Nachdem ich die Höhere Schule verlassen hatte, war mein Selbstbewusstsein auf dem Nullpunkt angelangt. Ich glaubte, wertlos zu sein, hatte das Gefühl, überhaupt nichts richtig zu können, und fühlte mich ganz allgemein wie ein blasses Mauerblümchen. Weil ich in meiner Freizeit immer nur Mathe gelernt hatte, hatte ich überhaupt keine Zeit für Mode oder Make-up gehabt. Ich hatte keine Ahnung, welche Songs gerade in der Hitparade liefen, und ich wusste kaum, welche Filme neu im Kino waren. Erst in der Fachschule änderte sich das alles. Dort musste ich kaum etwas lernen, um gute Noten zu haben, und hatte dadurch viel mehr Zeit für die Dinge, die mir Spaß machten.

Meine Punkfreunde halfen mir sehr, mein zerstörtes Selbstbewusstsein wieder aufzubauen. Wenn ich bei den Punks war, lebte ich in einer anderen Welt. Hier galten andere Regeln. Ich wurde nicht nur dann geliebt, wenn ich etwas Großartiges geleistet hatte, nein, die Punks liebten mich um meiner selbst willen! Sie verachteten diese Leistungsgesellschaft, die den Rest der Welt dominiert, sie hassten das ganze System, und ich fühlte mich von ihnen verstanden und voll und ganz angenommen. Hier konnte ich ich selber sein, konnte durchatmen und mich entspannen. Die Punks verstanden meine Probleme auch ohne Worte, sie freuten sich immer, mich zu sehen, und sie gaben mir ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit. Oft saß ich nachts in dunklen, lauten, verrauchten Punklokalen und konnte mir dabei nichts Schöneres vorstellen, als genau dort mit meinen Freunden herumzuhängen, mit denen ich mich so verbunden fühlte.

Als ich Tom erzählte, wie nett die Punks waren, war er allerdings anderer Meinung; Leute, die den ganzen Tag in Parks herumsaßen und Drogen nahmen, waren für ihn ziemliche Loser. Aber da der Rock Shop ganz in der Nähe von einem Punktreff bei der U-Bahn war, besuchte ich „meine“ Jungs trotzdem jeden Tag nach der Arbeit.

Die Wochen vergingen, und eines Tages teilte Tom uns Angestellten mit, dass er mit seiner Band am Wiener Heldenplatz auftreten würde. Und wir Mädels sollten natürlich dabei sein! Tom hatte eine eigene Rockband; er war der Leadsänger. Ich kannte Toms Band bisher nur von einer LP und war deshalb schon sehr gespannt darauf, ihn einmal live auf der Bühne zu sehen.

Es war der 1. Mai 1991. Der erste Mai ist in Österreich der Staatsfeiertag. Viele Bands sollten an diesem Tag am Wiener Heldenplatz auftreten. Einige Tausende Besucher waren gekommen.

Während Tom gerade mit dem Soundcheck beschäftigt war, stand ich mit Julia im hinteren Bereich der Bühne; von hier aus konnte man den Backstage-Bereich gut überblicken. Als wir so da oben herumstanden und dem Treiben im Backstage-Bereich zusahen, stach mir plötzlich ein blonder Typ mit schulterlangen, glatten Haaren und auffällig schönen Gesichtszügen ins Auge.

„Bestimmt ist er ein Musiker“, dachte ich bei mir. Er trug eine rote Designer-Lederjacke mit weißen und gelben Blitzen darauf. In der Hand hielt er einen großen braunen Lederkoffer. Rasch verschwand er um die nächste Ecke und damit aus meinem Blickfeld, ohne uns zu bemerken. Ich hatte ihn nur für wenige Sekunden gesehen, und trotzdem faszinierte er mich aus irgendeinem Grund. Würde ich die Chance bekommen, einmal mit ihm zu sprechen? Was würde er zu mir sagen?

Julie riss mich aus meinen Träumen. „Schnell, wir müssen runter von der Bühne. Beeil dich!“

Wir ergatterten einen tollen Platz genau vor der Bühne, und kurz darauf begann auch schon das Konzert. Eine Band nach der anderen begann zu spielen, und auch Tom trat mit seiner Band auf. Er hatte eine wirklich gute Stimme.

Kurz darauf erschien dann der Blonde, der mir vorher aufgefallen war, auf der Bühne. Wie ich vermutet hatte, war er ein Musiker, genauer gesagt der Sänger von einer Band namens „Ballroom Blitz“. Auch die anderen Bandmitglieder von Ballroom Blitz trugen rote Lederjacken mit Blitzen darauf. Ich fand den Style der gesamten Band extrem cool. Die Stimme des blonden Sängers war so mitreißend, kreischend und voller Leidenschaft, dass die Menge ganz verrückt wurde. Diese Band hatte das Potenzial dazu, wirklich berühmt zu werden, da war ich mir sicher! Auf jeden Fall hatte mir Ballroom Blitz von allen Bands des Tages am besten gefallen!

Als ich Tom am nächsten Tag im Rock Shop erzählte, wie gut mir Ballroom Blitz gefallen hatte, war er wenig begeistert. Er sagte nicht viel dazu, außer, dass ich mich vor dem Sänger in acht nehmen solle. Tom kannte ihn anscheinend etwas besser, war aber offensichtlich nicht gut auf ihn zu sprechen. Deswegen erwähnte ich Ballroom Blitz lieber gar nicht mehr.

Die Wochen und Monate im Rock Shop vergingen schnell, und Tom sprach nun immer öfter von einer bevorstehenden Amerikatournee, die er zusammen mit einer anderen Wiener Rockband plante. Die Tour sollte mehrere Wochen dauern und quer durch die USA gehen, und wir Mädels waren eingeladen, mitzukommen! Tom wollte sogar die gesamten Kosten für uns übernehmen.

Doch ich war unsicher: Amerika hatte ich mir zwar schon immer einmal anschauen wollen, aber irgendwie erschien es mir nicht richtig, mit Tom mitzufahren. Es gab keine logische Erklärung dafür, warum ich nicht mitkommen wollte; es handelte sich eher um ein Gefühl, das mich zu warnen schien. Aus irgendeinem Grund widerstrebte es mir, für mehrere Wochen von Tom abhängig zu sein. Die anderen beiden Mädels wollten ihn auf jeden Fall begleiten und freuten sich schon sehr auf die Tournee, aber nach reiflicher Überlegung entschied ich, dass ich auf mein Bauchgefühl hören und nicht mitfahren würde. Zuerst schien das für Tom in Ordnung zu sein, aber plötzlich wurde er mir gegenüber sehr kühl. Als dieser Stimmungsumschwung tagelang andauerte, da wusste ich, dass es Zeit für mich war, den Rock Shop zu verlassen.

Das machte mich sehr traurig, weil ich wusste, dass ich nie wieder zurückkommen würde, auch nicht zu Besuch. Als ich Tom davon in Kenntnis setzte, dass ich nicht mehr kommen würde, reagierte er sehr distanziert. Das machte mich noch trauriger; ich wusste, meine Freunde im Rock Shop hatte ich damit verloren. Dennoch bin ich mir heute noch sicher, dass es gewisse Momente gibt, in denen man seinem Gefühl folgen sollte, auch wenn es keine logische Erklärung dafür gibt, und dass meine Entscheidung gegen die Tour damals die richtige gewesen war.

Außerdem hatte ich ja auch noch meine Punkfreunde, mit denen ich nun noch mehr Zeit verbrachte als vorher. Aber da ich kaum noch irgendwelchen Jobs nachging, regelmäßig halbe Tage verschlief und abends mit den Punks unterwegs war, verschlimmerten sich die Probleme mit meinen Eltern immer mehr. Meine Mutter und mein Vater wollten meinen Lebensstil nicht unterstützen. Wenn ich – wie meistens – mit dem letzten Bus kurz nach Mitternacht nach Hause kam; konnten sie das gerade noch akzeptieren. Aber wenn ich manchmal erst irgendwann in der Früh nach Hause kam, dann war das jedes Mal eine Katastrophe für meine Eltern, und es gab einen Riesenkrach.

Meiner Freundin Sandra, die in der Mödlinger Punkszene herumhing, ging es ähnlich. Sandras Eltern hatten sich scheiden lassen, und sie war zu ihrem Vater gezogen. Da Sandra nach dem Weggehen meistens erst in der Früh nach Hause kam, drohte ihr Vater, sie rauszuschmeißen, wenn sie so weitermachen würde. Sandra machte so weiter, und eines Tages, als sie in der Früh nach Hause kam, standen ihre Koffer gepackt vor der Tür, und sie konnte nicht mehr in die Wohnung. Da stand sie nun und wusste nicht, was sie machen sollte. Mit Richy war sie inzwischen nicht mehr zusammen, aber fürs Erste einmal konnte sie glücklicherweise bei einem Freund wohnen.

Kurz darauf zog Sandra dann zu ihrer Oma. Dort ging es ihr etwas besser. Wie gerne hätte ich Sandra in dieser Zeit geholfen! Aber da ich selbst so viele Probleme mit meinen Eltern hatte, konnte ich nur traurig mit ansehen, wie meine Freundin durch diese harte Zeit ging.

4. TRAUM UND WIRKLICHKEIT

Einige Zeit später, nachdem ich meinen Job im Rock Shop gekündigt hatte, wusste ich plötzlich, dass ich nicht mehr länger „Beate“ heißen wollte. Meine Eltern saßen gerade im Wohnzimmer vor dem Fernseher, als ich die Tür öffnete und ihnen die tolle Neuigkeit mitteilte: „Ich habe jetzt einen neuen Namen. Ab jetzt will ich von allen nur noch „Felsi“ genannt werden!“

„Jetzt ist sie völlig verrückt geworden“, sagte mein Vater; meine Mutter sagte gar nichts.

Meine Eltern waren ziemlich überfordert mit meinem Wunsch. Natürlich würden sie mich nicht „Felsi“ nennen, aber falls jemand für mich anrief und am Telefon fragte, ob „die Felsi da ist“, dann sollten meine Eltern wenigstens wissen, wer damit gemeint war.

Schon lange hatte mir der Name „Beate“, den meine Eltern mir gegeben hatten, nicht mehr gefallen, und unbewusst war ich schon eine ganze Weile auf der Suche nach einem anderen, passenderen Namen gewesen. Am 19. Oktober 1990 fand ich ihn dann – völlig überraschend.

Es war in einem kleinen Wiener Hotel in der Innenstadt, weit nach Mitternacht. Schon ziemlich müde hing ich mit den Roadies, die die Band „Depp Jones“ begleiteten, auf diesen bequemen Hotelsesseln im Eingangsbereich des Hotels herum. Plötzlich fragte Joachim, einer von meinen neuen Roadie-Freunden: „Ist der Felsi schon weg?“

Ich horchte auf. „Felsi“, dieser Name klang anders als alle anderen Namen, die ich bisher gehört hatte. Er klang stark und powervoll. Außerdem hatte er etwas Interessantes, Außergewöhnliches und Faszinierendes.

Mit „Felsi“ war niemand geringerer gemeint als der berühmte Bela B. Felsenheimer, der Sänger und Schlagzeuger der deutschen Punkband „Die Ärzte“.

Schon seit meiner Schulzeit war ich ein großer Ärzte-Fan. Bela B. war mein Held und mein großes Vorbild. Nachdem sich Die Ärzte vor Kurzem aufgelöst hatten, hatte Bela seine eigene Band mit dem Namen „Depp Jones“ gegründet. Weil Depp Jones noch nicht so bekannt waren, spielten sie in kleineren Lokalen, wie im „U4“ oder in der „Arena“. In diesen Lokalen war es um einiges leichter als in den großen Konzerthallen, die Musiker persönlich kennenzulernen. Bela B. hatte ich zum ersten Mal im U4, bei seinem ersten Wienkonzert mit Depp Jones, getroffen. Obwohl ich nur wenige Worte mit ihm gewechselt hatte, war für mich ein Traum in Erfüllung gegangen. Große Stars wie Bela B. sieht man normalerweise ja nur auf der Bühne oder in der Zeitung!

Als Bela mit Depp Jones zum zweiten Mal in Wien auftrat, fand das Konzert in der Arena statt. Dort hatte ich noch einmal das Glück, ihn zu treffen.

Außerdem hatte ich in der Arena Roman und Joachim, zwei Roadies und Freunde von Bela, kennengelernt, und mich mit ihnen angefreundet. Mit Joachim war ich dann viel später, weit nach Mitternacht, ins Hotel gefahren. Bela erschien in dieser Nacht noch einmal kurz im Empfangsraum des Hotels, verschwand dann aber gleich wieder. Auch die Roadies gingen bald schlafen, und ich mit ihnen. Es waren schließlich nur noch wenige Stunden bis Sonnenaufgang.

Die Roadies waren in einem Dreibettzimmer untergebracht, Joachim und ein anderer Roadie im Doppelbett, und Roman mit seiner Freundin im Bett gegenüber. Normalerweise ging ich nie mit einer Band ins Hotel, aber in diesem Fall hatte ich das Gefühl, die Jungs schon ewig zu kennen. In ein paar Stunden würden sie die Stadt wieder verlassen, und deswegen wollte ich so lange wie möglich bei ihnen bleiben.

Nach einigen wenigen Stunden Schlaf wachte ich in der Morgendämmerung auf. Mein Blick wanderte über die anderen im Zimmer; sie schliefen alle noch. Extrem cool sahen sie aus, mit den langen schwarzen Haaren, den Tattoos, den schwarzen Lederjacken, die überall herumlagen, und dem Silberschmuck, den sie trugen. Irgendwie erinnerten sie mich an Piraten. Das hier waren wirklich ganz besondere Jungs. Und sie waren den ganzen Abend so nett zu mir gewesen!

In Joachims Armen war ich eingeschlafen.

„In einer fremden Stadt halte ich beim Einschlafen am liebsten jemanden im Arm“, hatte er mir zugeflüstert. „Dann fühl ich mich nicht so allein.“ Mir ging es da im Grunde genauso. „Es ist schon etwas anderes, wenn man zu zweit einschlafen kann; das ist viel schöner als alleine“, dachte ich bei mir.

Seit ein paar Monaten war ich nicht mehr mit meinem Exfreund zusammen, und seitdem fühlte ich mich manchmal etwas einsam.

„Am liebsten würde ich eines Tages einfach mit einer Rockband mitfahren, und nie wieder zurückkommen“, dachte ich schlaftrunken.

Aber jetzt musste ich gehen – so schwer es mir auch fiel. Die ersten Sonnenstrahlen fielen bereits ins Zimmer. Vorsichtig schlüpfte ich aus dem Bett und zog mich an. Joachim schlief immer noch tief und fest. Leise schloss ich die Zimmertür hinter mir und machte mich auf den Heimweg. Je weiter ich mich vom Hotel entfernte, desto mehr hatte ich das Gefühl, alles nur geträumt zu haben. Aber die Wirklichkeit war so viel besser; meine Träume waren gerade mit der Realität verschmolzen! Ich fühlte mich überglücklich.

Ich hatte Bela wiedergesehen und zwei nette Roadies kennengelernt, die mir sogar völlig überraschend Belas private Adresse und Telefonnummer gegeben hatten!

Seit dieser so schönen Nacht ging mir der Name „Felsi“ nicht mehr aus dem Kopf, und eines Tages wusste ich plötzlich, dass ich nur noch „Felsi“ genannt werden wollte. Nicht nur deswegen, weil ich so ein großer Fan von Bela war, sondern auch, weil ich diesen Namen so extrem cool fand. Und so kam es, dass mich alle meine Freunde schon bald nur noch „Felsi“ riefen. Und das fühlte sich richtig gut und erfrischend an! Ich fühlte mich wie eine Blume, die endlich dabei war, aufzublühen. Allerdings war ich eine sehr dunkle Blume, mit meinem schwarzen Outfit und dem schwarzen Make-up.

Einige Monate später traf ich Bela noch einmal backstage bei einem Konzert der Band „Kreator“, was ich als riesiges Privileg empfand. Egal, ob ich ein Bild von ihm in einer Zeitschrift sah oder ob ich ihn persönlich traf, Bela sah immer sehr cool aus. Diesmal trug er – wie immer – viel Silberschmuck, ein lässiges T-Shirt, schwarze Lederhosen und natürlich seine schwarze Lederjacke. Bela war definitiv einer meiner ganz großen Stars. Aber durfte ich seinen Spitznamen behalten? Gab es noch andere Fans von ihm, die auch nur noch „Felsi“ genannt werden wollten? Ich wusste es nicht. Bestimmt würden nicht alle die Chance haben, ihn persönlich zu fragen, ob ihm das recht war.

Ich jedenfalls musste ihn unbedingt auf meinen Wunschnamen ansprechen. Und zwar persönlich und nicht am Telefon!

Bela ist etwas größer als ich, und als er so vor mir stand, war ich schon ein bisschen aufgeregt.

„Bela, ich muss dich etwas fragen“, begann ich.

„Ja?“, sagte er.

„Mir gefällt dein Spitzname „Felsi“ so gut.

Deswegen nennen mich meine Freunde alle so. Ist das okay für dich?“

„Ja, das ist schon in Ordnung“, sagte er großzügig. „Ich mag es sowieso nicht, wenn ich so genannt werde.“

„Danke, Bela!“, sagte ich überglücklich, während ich innerlich jubilierte. Perfekt! Bela hatte zugestimmt! Etwas Besseres hätte ich mir nicht vorstellen können!

Allerdings hatte ich damals noch keine Ahnung, dass mein neuer Name eines Tages weit mehr sein würde als nur mein Spitzname.

5. TATTOOS JAAA!!!

Silvester 1990 feierte ich mit einer Schulfreundin in einem Rockclub namens „Graffiti“. Die Stimmung war super, der Club war ziemlich voll, und mitten im Lokal befand sich ein Tätowierer. Der tätowierte gerade ein Mädchen, und jeder, der wollte, konnte dabei zusehen. Der Tätowierer im Graffiti hieß Fabio, hatte längere, schwarze Haare, war selbst tätowiert und sehr nett. Spontan machte ich mir meinen ersten Tattoo-Termin bei ihm aus. Ich wollte schließlich schon seit längerem ein eigenes Tattoo, weil mir Tattoos schon immer gut gefallen hatten. Ich war sehr gespannt darauf, wie es sich anfühlen würde, tätowiert zu werden.

Ein paar Wochen später war es dann soweit. Mein erstes Tattoo sollte ein Herz mit Fledermausflügeln rechts und links werden, das von einem Säbel durchbohrt wird. Dieses Motiv hatte ich mir natürlich von Bela abgeschaut. Der hatte es auf seinen rechten Oberarm tätowiert, und genau dorthin wollte ich es auch.

Es war ein kleines Tattoo, und für den Anfang fand ich es gerade richtig. Aufgeregt läutete ich zum vereinbarten Zeitpunkt an Fabios Wohnungstür. Er hatte ein gemütliches Wohnzimmer, in dem er auch tätowierte. Ich fühlte mich sofort wohl bei ihm, und so begann er gleich mit seiner Arbeit. Er erklärte mir bei jedem Schritt, was er gerade machte, und wenn es sehr wehtat, durfte ich mich sogar bei ihm festhalten. Die Schmerzen waren dann aber gar nicht so schlimm wie befürchtet.

Bald schon war mein erstes Tattoo fertig. Es gefiel mir sehr gut, und ich war überglücklich!

„Wie alt bist du eigentlich wirklich?“, fragte Fabio plötzlich.

„Ich bin achtzehn“, antwortete ich.

„Das ist dein wirkliches Alter?“, fragte er erstaunt.

„Du schaust viel jünger aus.“

Tatsächlich war ich erst vor einem halben Jahr achtzehn Jahre alt geworden, und deshalb – meiner Meinung nach – genau im richtigen Alter für mein erstes Tattoo.

Und als Fabio zufrieden „Willkommen im Club der Tätowierten“ sagte, hätte ich mich gar nicht besser fühlen können.

Weil ich mich so gut mit ihm verstand, lud er mich dann noch ein, zum Abendessen bei ihm zu bleiben. Er kochte ein leckeres Essen und zündete eine auf dem Tisch stehende Kerze an.

Als wir so dasaßen und zusammen aßen, fragte er mich plötzlich: „Was glaubst du, was das ist, wo die Kerze draufsteht?“

Darüber hatte ich noch gar nicht nachgedacht. Ich besah mir die Kerze etwas genauer. Sie stand auf einer halbrunden Form, die über und über mit Wachstropfen bedeckt war.

„Das ist eine Hälfte von einer Kokosnussschale!“, war ich mir ziemlich sicher.

„Das ist ein Totenkopf“, antwortete Fabio. „Den hab ich aus einer Gruft gestohlen.“

Ich konnte es zuerst gar nicht glauben, aber als ich das Teil genauer betrachtete, konnte ich ganz deutlich die Schädeldecke und die Augen erkennen, und entdeckte dann sogar die Zähne. Das hier war tatsächlich ein echter Totenkopf!