Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

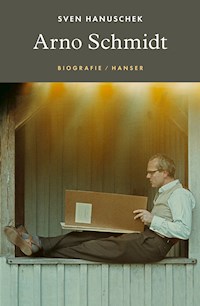

Sven Hanuschek legt die erste grundlegende Biografie über Arno Schmidt vor – mit überraschenden Entdeckungen aus dem Nachlass des Schriftstellers Er stilisierte sich zum Einzelgänger in der Heide, seine Leserschaft versteht sich bis heute als verschworene Gemeinschaft: Und doch hat es Arno Schmidt zum Klassiker der Moderne gebracht. Bis jetzt aber fehlte noch eine grundlegende Biografie, die auch dem umfangreichen Nachlass gerecht wird. Sven Hanuschek hat eine Fülle neuer Quellen ausfindig gemacht, die einen neuen, umfassenden Blick auf Schmidts Persönlichkeit eröffnen, auch wenn sie damit manch vertraute Mythen entzaubern. Und er hilft bei der Orientierung in einem riesenhaften Werk, das zu den Höhepunkten der deutschen Literatur des 20. Jahrhunderts zählt. Nicht nur Arno Schmidts Gemeinde hat schon lange auf eine solche Biografie gewartet.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 1779

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Über das Buch

Sven Hanuschek legt die erste grundlegende Biografie über Arno Schmidt vor — mit überraschenden Entdeckungen aus dem Nachlass des SchriftstellersEr stilisierte sich zum Einzelgänger in der Heide, seine Leserschaft versteht sich bis heute als verschworene Gemeinschaft: Und doch hat es Arno Schmidt zum Klassiker der Moderne gebracht. Bis jetzt aber fehlte noch eine grundlegende Biografie, die auch dem umfangreichen Nachlass gerecht wird. Sven Hanuschek hat eine Fülle neuer Quellen ausfindig gemacht, die einen neuen, umfassenden Blick auf Schmidts Persönlichkeit eröffnen, auch wenn sie damit manch vertraute Mythen entzaubern. Und er hilft bei der Orientierung in einem riesenhaften Werk, das zu den Höhepunkten der deutschen Literatur des 20. Jahrhunderts zählt. Nicht nur Arno Schmidts Gemeinde hat schon lange auf eine solche Biografie gewartet.

Sven Hanuschek

Arno Schmidt

Biografie

Hanser

für Kerstin

Um einen Menschen vollkommen zu verstehen, müßte man seine Doublette sein und noch dazu sein Leben gelebt haben. Die Sprache ist ein Gewölke, an dem jede Phantasie ein anderes Gemälde erblickt. Sogar sich selber, nämlich sein eignes Buch, fasset man, wenn uns eine Reihe unähnlicher Zustände umgearbeitet hat, bloß durch das Erinnern an den, worin man es machte.

Jean Paul, »Der Jubelsenior«

Übersicht

Cover

Über das Buch

Titel

Über Sven Hanuschek

Impressum

Inhalt

Vorab: Der schäbige Rest

»Les/bt doch!« Literatur und Leben

Metamorphosen und Metalepsen

Das übergroße Ich?

Von Hamburg bis Görlitz 1914—1933

Weltentstehung in der Wohnküche

Porträt aus der Klasse Der unauffällige Musterschüler

Schlesische Berge und Badeanstalten

»Wu Hi, der bin ich!!!« Diktatur und Krieg, Idyllen dazwischen 1933—1945

Wo waren wir stehengeblieben? Ah! Alice!

Die Giganten-Landschaft von Romsdal — ruhige Zeiten in Norwegen?

Kämpfende Truppe, ›Desertion‹, Kriegsgefangenschaft

»Zu spät?« Lebensentscheidung Schriftsteller 1946—1948

Das Pharos-Problem — Privilegierte Not in Cordingen

Die Erfindung der Moderne aus dem Geist der Romantik

Das leviathanische Weltbild

»Ich bin ohnehin ins Flüchtlings- und Bohèmehafte abgeglitten.« 1949—1960

»Das ist ja menschlich ein hochinteressanter Autor!«

Noch vermisse ich die ersten unbändigen Schreie des Entzückens

Exzentrisch und temperamentvoll oder unerklärlich besessen? Fouqué und einige seiner Zeitgenossen (1958)

Seelandschaft mit Pocahontas und die Flucht aus Rheinland-Pfalz

Stadtluft macht frei: Literarisches Leben in Darmstadt

Stumme Anbetung, die auch Maschine schreiben kann? Schmidts Frauenfiguren

»Ohne die politischen Stellen überhaupt keine Bedenken«: Das steinerne Herz

Die Funkessays: Privat- oder Gegen-Literaturgeschichte?

Abschied aus Darmstadt Die Gelehrtenrepublik

Die Durchsetzung des Werks 1960—1969

Bargfeld: Die Retraite ist erreicht KAFF auch Mare Crisium

Alles umgewendet? Sitara und der Weg dorthin

Kühe in Halbtrauer und Großbritannische Gemütsergetzungen

Fröhliche Weltuntergänge 1970—1979

Zettel’s Traum

Schmidt und seine Leserschaft

Die Schule der Atheisten

Die Mädchen im Spätwerk

Abend mit Goldrand

Daß man nicht an sich denken solle … Letzte Verwandlungen

Dank

Siglen

Arno Schmidt: Bargfelder Ausgabe. Eine Edition der Arno Schmidt Stiftung.

Briefe.

Supplemente.

Bildnachweis

Textnachweis

Nachweise

Vorab: »Der schäbige Rest«

Metamorphosen und Metalepsen

Das übergroße Ich?

Weltentstehung in der Wohnküche

Porträt aus der Klasse. Der unauffällige Musterschüler

Schlesische Berge und Badeanstalten

»Wo waren wir stehengeblieben? Ah! Alice!«

»Die Giganten-Landschaft von Romsdal« — ruhige Zeiten in Norwegen?

Kämpfende Truppe, ›Desertion‹, Kriegsgefangenschaft

Das »Pharos«-Problem — Privilegierte Not in Cordingen

Die Erfindung der Moderne aus dem Geist der Romantik

Das leviathanische Weltbild

»Das ist ja menschlich ein hochinteressanter Autor!«

»Noch vermisse ich die ersten unbändigen Schreie des Entzückens«

»Exzentrisch und temperamentvoll« oder unerklärlich besessen? »Fouqué und einige seiner Zeitgenossen« (1958)

»Seelandschaft mit Pocahontas« und die Flucht aus Rheinland-Pfalz

Stadtluft macht frei: Literarisches Leben in Darmstadt

»Stumme Anbetung, die auch Maschine schreiben kann?« Schmidts Frauenfiguren

»Ohne die politischen Stellen überhaupt keine Bedenken«: »Das steinerne Herz«

Die Funkessays: Privat- oder Gegen-Literaturgeschichte?

Abschied aus Darmstadt. »Die Gelehrtenrepublik«

Bargfeld: Die Retraite ist erreicht »KAFF auch Mare Crisium«

Alles umgewendet? »Sitara und der Weg dorthin«

»Kühe in Halbtrauer« und Großbritannische Gemütsergetzungen

»Zettel’s Traum«

Schmidt und seine Leserschaft

»Die Schule der Atheisten«

Die Mädchen im Spätwerk

»Abend mit Goldrand«

»Daß man nicht an sich denken solle …« Letzte Verwandlungen

Personenregister

Werkregister

1.

Romane und Erzählungen

2.

Essays, Funkdialoge, Arbeiten für die Presse

3.

Übersetzungen

Vorab: Der schäbige Rest

— If you would like to greet your brother,

please do so at this point …

— No. We don’t know him. [laughs]

Lucy Kiesler im Gespräch mit John Woods, 1977

Arno Schmidt ist der »permanente Ausnahmefall der Literatur unserer Gegenwart«.1 Das hat Karl Schumann 1964 zum 50. Geburtstag in der Münchner Abendzeitung geschrieben, einer der bedeutenden Musikkritiker seiner Zeit, der sich auch über Literatur geäußert hat, wenn sie ihm wichtig genug war. Ein paarmal hat er Schmidt auch persönlich für sein Werk danken wollen — er stimme zwar nicht allen Gedanken des Buches zu, meinte er zu Aus dem Leben eines Fauns (1953), »aber ich bewundere sie. Eine Analyse des Buches oder gar eine ›Diskussion‹ erscheint mir als spiessige Reaktion auf das Un- und Antispiessigste, was heute geschrieben wurde. An einem Gewitter deutet und faselt man ja auch nicht herum.«2 Ähnlich eklatante Lobreden gibt es von vielen anderen Zeitgenossen, die Metaphorik vom Gewitter, vom Kometen, vom unverhofften Glück, dass es so etwas wie Schmidt geben konnte. Hans Wollschläger war überzeugt, es handle sich um den »unstreitig größten Autor der zweiten Jahrhunderthälfte«, »die einzige Erscheinung jener innovatorischen Kraft, nach deren Auftauchen in der Geschichte der Sprach-Kunst dann Epochen benannt werden«.3 Nun war Wollschläger zeitweise Schmidts ›Schüler‹ und ihm vielfältig verpflichtet, gerade das aber führt nicht zwingend zu postumen Urteilen in dieser Tonlage. Und Superlative finden sich auch immer wieder bei Autoren, denen sie nicht so habituell gegeben waren wie Wollschläger; so sah der Autor und Publizist Nino Erné 1972 anlässlich einer verspäteten konzentrierten Lektüre von Das steinerne Herz (1956) Schmidt als den »derzeit größten lebenden deutschsprachigen Autor«: »Unser bösester lebender Autor ist im tiefsten Grunde unser gütigster. Wie denn auch in diesem Jahrhundert der Liebe Gott die meiste Freude an aufrechten Atheisten haben dürfte.«4

Schmidt hat ein eindrückliches Bild hinterlassen, das allerdings von verfestigten Bildern, mitunter Klischees überlagert worden ist: der Solipsist in der Lüneburger Heide, seit seinem Rückzug dorthin 1958; der Mann mit den ›irgendwie schwierigen‹ Büchern, die überdies nur von Männern gelesen werden; ein Unikum wie der Mammut-Roman Zettel’s Traum (1970); Schmidts Ruf als (auch selbsternannter) Schreckensmann und verspäteter Jakobiner, der in den fünfziger Jahren scharf gegen die Adenauer-Restauration, gegen Militär und Rüstung poltert und dafür auch verfolgt wird, der in den siebziger Jahren dann aber scheinbar konservative Zeitkommentare von sich gibt — Ludwig Harig sah darin den bewussten Solipsisten, der »gegen die Gesellschaft und ihre herrschenden Ideologien« gelebt hat. ›Die Gesellschaft‹ war bekanntlich seit den Sechzigern eine andere als in den Fünfzigern, Schmidt konnte dennoch nicht »in der Frömmigkeit der Studentenbewegung […] an eine Veränderung dieser verhärteten Gesellschaft glauben«.5 Ein Soziophober, der den Literaturbetrieb und auch sonst die Menschen gemieden hat, den Betrieb aber zunehmend auch für seine eigenen Arbeiten manipulieren konnte; ein Schriftsteller, der an Sexualität besonders interessiert war, an der Natur und der Epoche der Romantik, der in Sachen Witz und Komik unter den deutschen Autoren nicht nur des 20. Jahrhunderts herausragt; experimentell und avantgardistisch ins Große und Weite ging, aber doch auch irgendwie pedantisch, rechthaberisch, buchhalterisch wirkt; ein genauer Beobachter von Einzelheiten, der immer auf dem Primat der Form bestanden hat — bekanntlich bewirkt ein »von Goya gemaltes Lammkotelett […] mehr Mitleid als ein von Delacroix gemaltes Massaker«.6 Trotz seines Bekenntnisses zur Form und zur Darstellung von Alltag hatte Schmidt keine Mühe, Bücher mit originellen Handlungen, satirisch-farcenhafte Science-Fiction zu schreiben. Er ist ein Autor, der über einen sprachlichen Einfallsreichtum verfügte wie kein anderer Autor des 20. Jahrhunderts, hier ist wirklich einmal James Joyce bei allen Unterschieden die adäquate Referenz; Schmidts Sprache ist entscheidend für den Eindruck, diese Texte stünden permanent unter Strom, von einigen Gelegenheitsarbeiten abgesehen. Er ist einer der wenigen Autorinnen und Autoren, die man an zwei, drei Zeilen erkennt; diese Signifikanz noch im 20. Jahrhundert nach ein paar tausend Jahren Literaturgeschichte zustande gebracht zu haben, ist schon erstaunlich genug. Sie mag von der »radikale[n] Übereinstimmung von Inhalt und Sprache« herrühren, Schmidt provoziert »nicht in einer unprovokativen, einer geläufigen, einer bekannten, einer im Grunde abgenutzten Sprache […], seine Sprache selbst ist seine Provokation, nur in der neuen Sprache zeigt sich das Neue«.7

Stimmt von dieser Reihung nun etwas? Was sind die Klischees? Bernd Rauschenbach hat die »Schwierigkeiten beim Entwerfen einer Arno-Schmidt-Biographie« beschrieben und seine Überlegungen mit einer Collage aus Schmidt-Charakterisierungen der Tagespresse eingeleitet, die sich permanent widersprechen und zu einem entsprechend unscharfen Bild führen.8 Nach der Lektüre des Bandes Über Arno Schmidt II. Gesamtdarstellungen (1987) wurde ihm klar, dass jeder der darin vertretenen Berufsleser überzeugt war, eine »Autorpersönlichkeit« als »simple gefügte Einheit erkennen zu können«, diese Einheiten bzw. Persönlichkeiten aber auseinanderfallen, sich zum Teil geradezu ausschließen; eine mögliche Schlussfolgerung daraus wäre, »daß es in Schmidts Werk eine einheitliche Autorpersönlichkeit, dieses […] ›spezifische Ich‹, das ›alle Bücher Schmidts zusammenhalte‹, nicht zu geben scheint«.9 Dagegen verführen die Ich-Figuren in Schmidts Werk zu starken Projektionen, denen sich auch Berufsleser nicht entziehen können.

Ein ganz anderes Problem einer jeden Biografie, die es mit noch lebenden Zeitzeugen zu tun hat, besteht darin, dass jede Person Geschichten (über sich und andere) erzählt, die sie in der Regel schon oft und immer gleich erzählt hat. Menschen, die mit diesen Zeitzeugen lange Jahre im selben Dorf leben, erfahren womöglich andere Versionen, neue Details, so gewinnen sie vielleicht nicht ein grundsätzlich anderes Bild, aber eben doch ein stärker differenziertes. Als Außenstehender sollte man nichts glauben, was nicht unabhängig von (mindestens) zwei verschiedenen Zeitzeugen erzählt wird. Im Falle Schmidts sind die Aussichten dafür schlecht, es gibt wenige Lebenssituationen, in denen zwei oder mehr Menschen dasselbe hätten beobachten können. Und dann stellt sich natürlich noch das Problem, dass kaum noch Zeitzeugen da sind, zum Zeitpunkt der Niederschrift dieses Manuskripts ist Schmidt seit mehr als 40 Jahren tot — für die meisten Details, die sich nicht in Schmidts Büchern und in den Papierbergen seines Nachlasses finden, werden sich keine zwei Zeugen mehr finden lassen. Man könnte sich mit Rolf Vollmanns kürzestmöglicher Version aus der Affäre ziehen: »Ein Mann ohne Leben. Was Biographie zu sein scheint, war die Idiotie der Geschichte, die ihn so lange herumprügelte, bis er in Bargfeld schließlich Ruhe fand.«10

Zwei Menschen, die ihn noch erlebt haben, erzählen schon einmal übereinstimmend etwas ganz anderes als die Ferndiagnosen der Tagespresse; Jan Philipp Reemtsma, der ihn von ein paar Besuchen in den letzten Jahren kannte, resümierte: »Schmidt war ein höflicher, sehr offener und zuvorkommender Mensch.«11 Und auch seine letzte Haushälterin Erika Knop, die ihn von allen Zeitzeuginnen sicher am längsten und auch aus der größten Nähe kannte, bestätigt, dass Schmidt immer sehr höflich und auch freundlich war; sobald allerdings eine Spur von Öffentlichkeit dräute, habe er sein »Leser-Gesicht« aufgesetzt12, und das ist es auch, das wir auf den meisten Fotografien sehen.

Arno Schmidt ist, um ein weiteres Klischee zu bemühen, ein antiquarischer Fall. Ein Bücherliebhaber, der mit seinem Vielwissen um sich wirft, ein Polyhistor — und das ist ein Modell, das in Zeiten des Weltwissens auf Knopfdruck nicht mehr interessiert: Die unzähligen Rätsel, Anspielungen, Zitate, die in seinen Texten kursieren, müssen heute nicht mehr in mühevoller Recherche ausgemittelt werden, die Leser können sich ihre mobile phones neben das Buch legen. Noch Schmidts Entlegenheiten lassen sich leicht heranholen, dank der Datenbanken, Volltextrecherchen, der Online-Enzyklopädien; nur ein kleines Beispiel zur Illustration: Einer von Schmidts begeisterten Lesern, zeitweilig Kurdirektor in Bad Nauheim, dann in Baden-Baden, hatte Schmidt in Bargfeld ›überfallen‹, sich den Leviathan signieren lassen und ein wenig mit ihm plaudern können (6.7.1964), ein paar Jahre später meldete er brieflich, sein erster Enkel werde Arno heißen.13 1971 las und sammelte Schmidt für eine Rundfunkarbeit über Carl Spindler, einen vergessenen populären Unterhaltungsschriftsteller aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Schmidt bat seinen Leser Wilhelm Montenbruck, Spindler-Daten und möglichst Unterlagen für dessen Aufenthalte in Baden-Baden zu ermitteln. Dieser lieh Schmidt sechs Bände aus seinen eigenen antiquarisch gesammelten Spindler-Beständen, und er hatte zudem noch das Büchlein Baden-Baden im Zeitalter der Romantik (1936) von Heinrich Berl gefunden, mit einigen nicht sehr zuverlässigen Seiten über Spindler. Schmidt freute sich besonders über dieses Bändchen, dem er entnehmen konnte, dass Spindler 1830 von Franz Xaver Winterhalter gemalt worden war — einem der angesehensten Porträtmaler des 19. Jahrhunderts, der »ja sonst nur vom Großfürsten aufwärts …«14 porträtiert; aber eben auch Spindler, was ja für das Ansehen dieses Autors in seiner Zeit einiges aussagt. Ohne diese komplizierten Wege und ein Stück Zufall (den Fund seines Lesers) hätte Schmidt kaum von diesem Gemälde erfahren; heute suchen wir Herrn Spindler in Wikipedia und bekommen als Illustration ungefragt gleich das Winterhalter-Porträt dazu. Wenn Schmidt uns also nur mit Polyhistorentum und entlegenen Funden beeindrucken würde — würde er uns nicht mehr beeindrucken. Oder? Was für ein Autor wäre Schmidt ohne sein Spezialistentum, hie und da?

Ich schätze: derselbe. Er würde anderes finden, was wir nicht finden, und es sei doch daran erinnert, dass es den Spindler-Artikel in Wikipedia schließlich auch nur gibt, vermutlich, weil Schmidt über diesen Autor geschrieben, den Nachdruck eines Romans angeregt hat und damit an den heutigen zahlreichen On-demand-Ausgaben Spindlers nicht ganz unschuldig ist. Denn natürlich ist Arno Schmidt ein Autor für unsere Zeit, auch noch aus anderen Gründen: Die dystopischen Stoffe und Motive bei Schmidt sind so frisch und aktuell wie nie, Weltuntergangsstimmungen haben Konjunktur. Er ist kaum gereist (wenn, dann unfreiwillig oder doch unwillig); wir reisen heute schließlich auch nur, um die immer seltener werdenden Menschen kennenzulernen, die bleiben. Der CO2-Abdruck von Arno Schmidt ist quantité négligeable, er hat mehr als 20 Jahre seines Lebens quasi an einem Ort verbracht; und das in der Zeit von mechanischer Schreibmaschine und Telefon, es gab noch nicht einmal einen Bildschirm, der Strom verbraucht hätte (gut, irgendwann dann der Fernseher, abends). Seine Bücher — die selbst geschriebenen wie die in seiner Bibliothek — sind nachhaltig, einige davon ein paar Jahrhunderte alt. Schmidt entspricht dem, was Umberto Eco selbstkritisch als »Pflicht des authentischen Intellektuellen« bezeichnet hat — »sich diesem Medienzirkus zu verweigern und lieber in Stille nachzudenken, statt sich unaufhörlich zu äußern. Diese Zurückhaltung könnte auf den ersten Blick wie fehlendes Engagement wirken, ist aber häufig als Zeichen der Ernsthaftigkeit zu werten. […] Statt sich vom Fernsehen ständig vor die Kameras zerren zu lassen, sollte sich der heutige Intellektuelle vielleicht eher Benedikt von Nursia zum Vorbild nehmen.«15 Oder eben Arno Schmidt.

Er war süchtig nach Natur und ihren Schönheiten, ohne ihre Mechanismen zu verklären und in Natur-Kitsch zu verfallen (»Denken Sie an die Weltmechanismen: Fressen und Geilheit. Wuchern und Ersticken«, I, 1, 48). Ein Asket, dem Essen Zeitverschwendung war, auch hier ein vorbildlicher Umgang mit Ressourcen; ein streng monogam lebender Mann voller sexueller Phantasien, der also im Unterschied zu vielen anderen Künstlern nur eine Frau in seinem Leben unglücklich gemacht hat. Ein bewundernswerter (und dabei sehr bewusster) Sublimierer, der aus der persönlichen Last, der engen Sozialisation, den Jahren in Krieg und Diktatur und den von ihnen erzeugten Traumata ein Gebirge an Werk und Phantasie aufgetürmt hat; ein Gebirge, das die Welt der Literatur verändert hat.

Noch nicht einmal eine Seuche wie Corona wäre ein großes Problem für Arno Schmidt gewesen: Die Vorratshaltung des Ehepaars Schmidt im eigenen Keller ist heute noch museal zu betrachten, sein sozialer Umgang war gering, und Bargfeld liegt in einer Gegend — der Südheide — wo man kilometerweit gehen konnte, ohne einem einzigen Menschen zu begegnen. In einer der Stürenburg-Geschichten, Schwarze Haare (1955), gibt es auch tatsächlich die Bemerkung, wie unschätzbar die Einöde der Lüneburger Heide bei solchen Gelegenheiten schon war — 1831, als »die große Choleraepidemie — der nebenbei Männer wie Hegel und Gneisenau zum Opfer fielen — von Osten nach Westen über Europa wanderte, da machte die Seuche mangels Verbreitungsmöglichkeit an der Ostgrenze der Heide halt« (I, 4, 24). Überhaupt kann man in der Lüneburger Heide heute noch den Eindruck haben, der letzte Mensch auf Erden zu sein, und Schmidt muss mehrfach diesen Eindruck gehabt haben; zumindest hat er immer wieder postapokalyptische Szenen entworfen, sei’s in Schwarze Spiegel (1951), in der Schule der Atheisten (1972) oder in dem Roman Kaff auch Mare Crisium (1960), der zur Hälfte in einer kläglichen Siedlung auf dem Mond spielt, nachdem die Menschheit auf Erden sich endgültig umgebracht und ihren Planeten verstrahlt hat. Und so ganz unglücklich scheint er sich als letzter Mensch auf Erden nicht gefühlt zu haben: »Aber, ach was: zur Zeit ist’s herrlich einsam hier; und es vergeht kein Tag ohne diverse druckreife Seiten — was kann ich mir (wenn ich nicht unrealistisch werden will) eigentlich mehr wünschen?«16

So pessimistisch und negativistisch das alles klingen mag — Schmidt lesen entbindet Energien wie kaum ein anderes Lektüre-Erlebnis, zeigt, was Literatur kann und sein kann, macht einen offenen, kecken Umgang mit Welt möglich, in Kenntnis der eigenen Schwächen und Erkenntnis-Einschränkungen (»Ich fasse nicht genug! Gemüt zu klein: ne Gemeinheit des Herstellers!«, I, 2, 27). Schmidts Werk kann helfen, die Provinz und anderes zu überleben, wie der Verfasser dieses bestätigen kann; und für Städter und Nomaden obendrein gibt’s nun seit 2020 auch noch eine Ausgabe von Zettel’s Traum, das Riesenbuch als Lesebuch des Romans, das man mit sich tragen kann, nicht nur die schmaleren Bücher Schmidts. In einem Interview hat er die Frage nach seinen Stärken damit beantwortet, sie lägen »In der Beobachtung. Und in Witzen« (Suppl. 2, 204); er hat sich viele Witze ausgedacht, und er hatte auch etwas von einem Spieler, was Ludwig Harig besonders hervorgehoben hat, gerade die »subversive Notwendigkeit des Spielerischen« dürfe nicht »verachtet und verpönt werden. Und gerade darin hat Arno Schmidt Unersetzliches geleistet.«17 Man muss bei diesem Autor immer auf alles gefasst sein; um an dieser Stelle wenigstens zwei Scherze einzurücken: Schon als junger Mann, als Noch-nicht-Debütant, hat Schmidt ein englischsprachiges Gedicht geschrieben, das zweifellos schön klingt (»Believe, dead poets are not always dead: / once, in a wintry night, when storm has ceased […]«, I, 4, 147), ein Liebesgedicht an die ferne Angebetete. Nachdem sie von ihrem Angebetetsein nichts erfahren konnte, hat vermutlich Schmidts enger Schulfreund Heinz Jerofsky das Gedicht gelesen, von einem Kommentar seinerseits ist nichts bekannt. Das lyrische Englisch ist so voller Fehler und Unklarheiten, Pseudo-Shakespeare’scher Verschreibungen, dass man fast von einem Phantasie-Englisch sprechen könnte; es ist ganz unklar, ob er damit tatsächlich jemanden beeindrucken wollte oder ob es sich um scherzhafte Mimikry von historischem Englisch gehandelt hat.18 Ein anderer Fall, der sich analog selten, aber doch mehrfach in Schmidts Werk findet, ist die glatte Erfindung von Quellen: In einem seiner Karl-May-Texte, dem Funkessay Abu Kital. Vom neuen Großmystiker, präsentiert er einen Brief Mays, der Nietzsche kritisiert: »Können Sie Jemanden bewundern, der es fertig bringt, zu schreiben (jetzt breit leiernd): ›Die Naturwissenschaft der Tiere bietet ein Mittel, diesen Satz wahrscheinlich zu machen‹? (wieder normale Stimme): Statt ›Naturwissenschaft der Tiere‹ müßte es doch wohl zumindest ›Naturwissenschaft von den Tieren‹ heißen; aber selbst so: wo lebt der Mensch, dem dafür nicht ›Zoologie‹ einfiele? Dann weiter; sie ›bietet ein Mittel‹?: er meint wohl: ›sie bietet Material dar‹? Auf gut Deutsch jedenfalls hieße Nietzsches Schwulst: ›Die Zoologie könnte vielleicht Beweismaterial liefern‹ — und das ist Einer, der von sich rühmt, ›an einer Seite Prosa zu arbeiten, wie an einer Bildsäule‹?!« (II, 2, 50) Dieser Brief Karl Mays ist erfunden, nach dem Motto: merkt doch sowieso niemand.19 In diesem und ähnlichen Fällen wäre jeweils genau hinzusehen, in welchem Kontext diese Fälschungen erscheinen, ob es sich um einen fiktionalen Text handelt (in dem das Verfahren ja legitim ist) oder um einen Sach-Text; im konkreten Fall ließe sich nachfragen, ob Schmidt nicht auch die Funkessays, bei aller Begeisterungs- und Überzeugungsrhetorik für die Werke anderer, eben doch zuerst als Werke von eigenen Gnaden betrachtet hat, die gar nicht so ›dienend‹ den verhandelten Autoren (und wenigen Autorinnen) gegenüber verfahren, wie sie suggerieren.

Gleichwohl sind von diesem Verhalten nicht nur Details der fernen Literaturgeschichte betroffen; Schmidt ist ein Autor, der über sein erklärtes Hauptwerk Zettel’s Traum Jan Philipp Reemtsma gefragt hat, »ach, Sie lesen das von vorne bis hinten?«, und dann sogar abriet, er solle doch erst die nach Schmidts Meinung am besten gelungenen Teile lesen und dann, vielleicht, von vorne anfangen.20 Eine kleine Selbst-Distanz, Reserviertheit, etwas Schalkhaftes auch dem eigenen Spiel gegenüber ist immer möglich bei diesem Autor; und sosehr es ein Nachlass-Bewusstsein gibt, ein Arbeiten für die Nachwelt auch in dieser Hinsicht, so sehr gibt es doch auch den Überdruss daran, das Verbrennen von Zetteln (wie für den Roman Schule der Atheisten), er hat auch öfters Papiere weggeworfen, die dann Alice Schmidt wieder herausgezogen und archiviert hat (auch ein Beitrag zur Gender-Debatte).

Der Wechsel zwischen Fiktion und Realität konnte sehr durchlässig sein; so hat Schmidt nach dem Krieg jahrelang sein wirkliches Geburtsdatum erfolgreich mit einem anderen ›überschrieben‹, auch die amtlichen Dokumente haben ihn in dieser Zeit vier Jahre älter gemacht, als er war — die Furcht vor einem weiteren, dritten Weltkrieg war eben nicht nur eine Sache der Fiktionen, sondern ganz real (falls das denn der Grund gewesen sein sollte), und in der Folge musste er die zusätzlichen vier Jahre auch ausfüllen — dafür hat er sich dann ein Studium der Mathematik und Astronomie zugeschrieben, das er so nie absolviert hat. Das alles nur als erste Hinweise, im Fortlaufenden dann alles zu seiner Zeit und an seinem Ort.

Jede Biografie, als Lebensgeschichte, ist eine Setzung. Vermutlich haben wir alle die Wunschvorstellung, dass ein Leben »ein Ganzes darstellt, eine kohärente und gerichtete Gesamtheit«21, womöglich als Ergebnis eines Entwurfs, der einen Anfang und ein Ziel hat. Die Vorstellung, dass in einer »chronologische[n] Ordnung« auch eine »logische Ordnung«22 steckt und schon darin ein Leben seinen ›Sinn‹ erweist, ist nachgerade ein trivialer Topos für kreative Menschen — ein Leben für die Literatur, ein Leben für die Musik etc. Nun ist diese Auffassung gerade mit der Moderne fragwürdig geworden, das Erzählen von Lebensgeschichten wie das von Romanen ist von der Linearität abgekommen, weil die großen Ordnungen vergangener Jahrhunderte spätestens mit der Jahrhundertwende um 1900 zerfallen sind. Wirklichkeit ist als zerfallen, unzusammenhängend erlebt worden, und so haben denn auch Joyce, Döblin, Faulkner und andere in der Frühen Moderne davon erzählt. Auch Schmidt als Nachkomme dieser Frühen Moderne (und der Romantiker) hat diese Erfahrung gemacht und sie in immer neuen Formen überwältigend gestaltet. Sie wird den Lesenden nicht (oder doch fast nie) ausdrücklich gesagt, aber man kann diese Erfahrung bei der Lektüre seiner Romane immer aufs Neue erleben, von den jeweils ersten Seiten an.

Zu seiner eigenen Biografie (oder Schriftstellerbiografien überhaupt) hat er immer wieder geschrieben, »ein Schriftsteller löst sich ja langsam auf, in seine Werke; den zurückbleibenden schäbigen Rest besieht man sich besser nicht« (Der Dichter und die Kritik, III, 3, 392), oder, ganz ähnlich im Funkessay über den Schweizer Historiker Johannes von Müller: »Gelangen Sie doch lieber dahin: einzusehen, daß man ›vorbildliche menschliche, moralische, humane, undwiesiealleheißen‹ Leistungen von unsern ›Dichtern & Denkern‹ nicht verlangen kann: die Leute lösen sich auf in ihre Werke, mein Herr!! — Den schäbigen Rest besieht man sich als Verehrender besser nicht: stehen Sie prinzipiell davon ab, ›Leserbriefe‹ zu schreiben, oder gar einen ›Besuch beim Autor=persönlich‹ auch nur zu planen!« (II, 2, 265) Schmidt hat für die Literatur und für sein eigenes Schreiben gelebt, diese Warnungen an sein Publikum und die Enthaltung von jeder Art literarischen Lebens mit Ausnahme eben des eigenen Werks hat ihm freilich zu Lebzeiten kaum genützt. Für viele Leserinnen und Leser waren ihre intellektuellen und eben auch emotionalen Erfahrungen mit diesem Werk und diesem vielfach zersplitterten Erzähl-Ich so stark, dass sie sich allen misanthropischen Ansagen widersetzten und den Verfasser dieses Werks auch im wirklichen Leben sehen und sprechen wollten.

Gleichwohl ist das Primat ganz klar: Wir interessieren uns für das Leben Arno Schmidts, weil es sein Werk gibt; eine Schriftstellerbiografie, die nicht ausführlich das Werk darstellt, ist keine.

Schließlich hat Schmidt den ›schäbigen Rest‹ bei anderen für interessant genug gehalten; das ›homo sum‹ als Makel zu betrachten fand er »filiströs« (BW, 423), immer wieder argumentiert er geradezu biografistisch. Literaturwissenschaft, wie er sie betrieben hat, war im Wesentlichen Auseinandersetzung mit Biografie — die eine, die er wirklich geschrieben hat, über den Romantiker Friedrich de la Motte Fouqué, ist ein positivistisches, traditionelles Werk mit wenigen Ausreißern. In seiner Recherche beschäftigte er sich mit allen Biografien von Fouqués Zeitgenossen um diesen Dichter herum, soweit er ihrer habhaft werden konnte, in Bereiche hinein, die mitunter kaum noch nachvollziehbar sind — so seine Recherche in Kirchenbüchern, seine Rekonstruktion bzw. Konstruktion von Stammbäumen nicht nur der Familie Fouqués, sondern auch noch von dessen Hauslehrer, beispielsweise. Schmidt argumentiert permanent mit der Biografie von Autoren, nicht nur in den Funkessays, auch in seinen Prosa-Arbeiten. Nach der intensiven Sigmund-Freud-Lektüre wird daraus freilich noch etwas anderes: Der Einfluss der ›Kulisse‹ für das, was im Text eines Autors geschieht, seiner Kindheit, vor allem seiner sexuellen Prägungen, die sich im Unbewussten austoben, wird bei Karl May noch ein bisschen tongue in cheek vorgeführt (Sitara und der Weg dorthin, 1963), bei Edgar Allan Poe dann anscheinend ganz ernsthaft, in Zettel’s Traum.

Und auch Schmidts eigenes Leben war nicht der ›schäbige Rest‹, sondern Teil des poetischen Kapitals, das er in seinem Werk eingesetzt hat — und das an seinem Nachlass offensichtlich nachvollzogen werden soll, mit vielen Fußangeln, Fallen, Tragischem und Komischem. Gemäß seiner eigenen Nachlass-Politik könnte jeder Zettel wichtig sein, eine exzessive Selbst-Dokumentation.23 Was da alles als ›wichtig‹ aufgehoben und legitimiert wird, geht auf keine Kuhhaut, auch die Tagebücher von Alice Schmidt, unveröffentlichte wie die von Susanne Fischer bereits edierten, sind vor allem Mikro-Biografie, Biografie in Zeitlupe, manchmal quälend detailliert, bis sie 1956 abbrach; Arno Schmidt übernahm diese Aufgabe einige Jahre, seine Tagebücher sind erst recht keine Erzählungen, sondern eher eine Tages-Buchhaltung voller Einzelheiten mit wenigen Kurzkommentaren, kaum länger am Stück lesbar. Wenige Jahre (1963/64) bleiben ohne Tagebuch, 1965 setzt Alice Schmidt wieder ein; nun geht die Auswahl von Wichtig und Unwichtig von der Diktatur des Ehemannes zunehmend in ihre eigenen Kategorien über, will sagen, der Anteil von Katzen-Geschichten nimmt enorm zu, obwohl sie weiterhin die tägliche Arbeit und die Besucher vermerkt. Alice Schmidt war trotz zunehmender Distanz in der Ehe ihrem Mann loyal und treu ergeben, an der Bedeutung seines Werks hat sie nie gezweifelt. Auch nach seinem Tod fiel ihr die Ablösung naturgemäß schwer; Bernd Rauschenbach erzählt etwa, Alice Schmidt sei durch das Gartentor zu ihrem Haus gegangen, nachts, und ließ sich von ihm mit der Taschenlampe das Schlüsselloch leuchten. Sie überreichte ihm die Taschenlampe mit der ganz ernst gemeinten Bemerkung: »Aber Vorsicht! Die hat noch mein Mann verwendet!«24

Der Biografismus, der Positivismus, die unendlichen Details bleiben als Problem jedenfalls bestehen; es gibt sprechende, aber eben auch redundante Kleinigkeiten, Hunderte von Belegen für ein und dasselbe Phänomen. Schmidt hat eine sehr reiche Quellenlage hinterlassen, die uns im Verständnis der Texte nicht notwendig oder nicht immer weiterbringt — auch seine Aussagen über bestimmte Lieblingsautoren sind oft allenfalls literaturkritisch, er wertet stark, ohne immer ins Detail der verhandelten Werke zu gehen. Als schöpferischer Autor seiner eigenen Texte ist das eine andere Dimension, hier gibt es alles, Kommentare, Kontrafakturen, Parodien, Anspielungen, Übernahmen bis hin zu Zitatcollagen auf höchstem Niveau, aber das ist eine ganz andere Art des Umgangs, als es die literaturwissenschaftliche wäre, in der doch (großenteils) Eindeutigkeit angestrebt wird. Es geht nicht um Hermeneutik, um das Schaffen von Verständnis für anderer Leute Texte, sondern um die eigene Schreiblogik, die eigene Poetik.

Auch die Abfolge der Sprecherpositionen im erzählerischen Werk ist gewissermaßen biografisch: Die meisten Bücher Schmidts haben einen dominanten Ich-Erzähler, der eine Art Authentizität suggeriert, sein eigenes Leben und seine Ansichten sehr in den Vordergrund stellt (und nein, das müssen keineswegs Schmidt’sche Autobiographica und Ansichten sein). In den Funkessays gibt es mindestens eine entsprechende Position, meistens der Sprecher »A«. Im späten Werk ändert sich das allmählich; Zettel’s Traum ist zwar schon ein Dialogroman, der aber auch als Werk der übermächtigen Hauptfigur Daniel Pagenstecher gelesen werden könnte (nicht ganz stringent, aber es gibt keine stringente Erzählposition in diesem Buch). In Abend mit Goldrand (1975) und in der Schule der Atheisten (1972) ist die Ich-Position aufgelöst zugunsten eines szenischen Erzählens, die Figuren reden munter durch- und miteinander. Die einstmals zentrale Figur ist schon noch identifizierbar, im Abend ist aber auch sie aufgeteilt auf mehrere Sprecher. Als biografisches Idealmodell hat Schmidt tatsächlich die Mehrstimmigkeit gesehen, das für seinen Fouqué und einige seiner Zeitgenossen (1958) auch kurz erwogen: An der Stelle eines einzelnen Biografen stünden mehrere Positionen, die ihren Gegenstand diskutieren und auch einmal dissentieren dürfen; vor allem aus arbeitsökonomischen Gründen hat Schmidt im Falle Fouqués davon abgesehen. (Zudem hätte hinter den verteilten Rollen letztlich doch immer nur ein und derselbe Autor gesteckt.25)

Es ist immer wieder zu lesen, es gebe noch keine Schmidt-Biografie; natürlich ist das nicht der Fall. Es gibt, der Kanonhöhe Arno Schmidts entsprechend, eben doch viele, angefangen mit einführenden ›kleinen‹ Biografien, Wolfgang Martynkewicz’ Rowohlt-Monografie (1992) und Axel Dunkers Arno Schmidt (1914—1979). Katalog zu Leben und Werk (1990). Es gibt eine gründliche Chronik von Leben und Werk (2014/2021) von Friedhelm Rathjen, 180 engbedruckte, gut recherchierte und zuverlässige Seiten. Es gibt die große Bildbiografie von Fanny Esterházy und Bernd Rauschenbach (2016), die das Leben in Bildern erzählt, nach Schmidts Lebensorten strukturiert und jeweils mit ein paar Seiten eingeleitet, in denen jedes Wort ›sitzt‹, mit ausgefallenem und anrührendem Bildmaterial, Brief- und Manuskript-Faksimiles en détail erläutert, ein (auch herstellerisch) sehr gelungener Band; ergänzend dazu einen Sammelband mit den Studien Bernd Rauschenbachs, Besser wohnen (2021), die über ein gutes Vierteljahrhundert hin im Umfeld des aufgegebenen Projekts seiner Schmidt-Biografie entstanden sind. Schließlich gibt es das, was es von allen Klassikern gibt, eine Art ›Leben in Briefen‹ (»Und nun auf, zum Postauto!«, 2013), erschienen rechtzeitig zum Hundertsten des Jubilars, und eine Reihe von Arbeiten, die bestimmte Lebensabschnitte dokumentieren: Joachim Kersten hat einen exzessiv gründlich gearbeiteten Band über Schmidt in Hamburg herausgegeben (2011), Bernd Rauschenbach zusammen mit Jan Philipp Reemtsma einen Band mit Briefen, Dokumenten und Gesprächen über den jungen Schmidt in Lauban, Görlitz und Greiffenberg, bis hinein in die Kriegsjahre in Norwegen (»Wu Hi?«, 1986), speziell zu Lauban gibt es eine Dokumentation von Rudi Schweikert (1990), über die Jahre in Kastel an der Saar von Josef Huerkamp (2008). Über Jahrzehnte hinweg sind zudem immer wieder einzelne biografische Inseln, die sich im Nachlass finden, publiziert oder doch mindestens mit vielen Zitaten referiert worden, im Bargfelder Boten, im Zettelkasten-Jahrbuch; hinzu kommen viele Studien, die unter speziellen Aspekten Linien durch dieses Werk und Leben oder durch bestimmte Abschnitte ziehen, ich nenne pars pro toto und jenseits der Mitarbeiter der Arno Schmidt Stiftung selbst nur Jörg Drews, den ersten Herausgeber des Bargfelder Boten, und neben vielen anderen Günther Flemming, Winand Herzog, Wolf-Dieter Krüger, Karl-Heinz Müther, Rudi Schweikert, die gesammelten Arbeiten von Friedhelm Rathjen jenseits der Chronik zu einzelnen Werken, auf seine Art auch Hans Wollschlägers Insel-Rede und seine Aufsätze. Nein, die Schmidt-Forschung ist entschieden besser als ihr Ruf, und wenn Teile davon jenseits der accademia abgelaufen sind bzw. ablaufen, spricht das allenfalls gegen diese. Der (inzwischen hoffentlich an Altersschwachsinn verstorbene) Ruf war hingegen, es gebe nur positivistische Forschung aus einer kleinen Fangemeinde, Aufschlüsselungen von Anspielungen, Zitatklärungen etc., versammelt in den vielen Periodika und später Datenbanken, und das sei ja nun noch keine Wissenschaft. Auch das ist natürlich ein Klischee: Zum einen ist die unzweifelhaft (auch weiterhin) existierende ›positivistische‹ Forschung, zumal die Bündelung in Handbüchern zu einzelnen Texten, unverzichtbar, weil auf ihren Ergebnissen aufgebaut werden muss, sie sind im Gegensatz zu manchen interpretatorischen Höhenflügen unhintergehbar. Zum anderen gibt es eben doch nicht nur diese Art positivistischer Schmidt-Forschung, sondern immer wieder auch anregende Versuche, den Werken gerecht zu werden.

Auch die Editions-Situation für Schmidts Nachlass ist beachtlich. Sein Gesamtwerk ist so zügig wie wohl bei kaum einem anderen Autor in einer 15-bändigen Werkausgabe mit philologisch belastbaren Texten vorgelegt worden, dazu zwei Bände mit Supplementen (Fragmenten, Interviews etc.), Verstreutes ist gesammelt, die Fragmente sind ediert worden, inklusive des größten Fragments Julia, oder die Gemälde, der Roman, über dem Schmidt gestorben ist. Die Bände der Tagebücher von Alice Schmidt, die bereits vorliegen, sind ebenso haargenau und kleinteilig kommentiert wie die Briefbände, die Briefwechsel mit Kollegen, die Einzel-Korrespondenzen mit Alfred Andersch, Wilhelm Michels, Eberhard Schlotter und zuletzt die zweitumfangreichste Korrespondenz in Schmidts Nachlass, die mit Hans Wollschläger. Die fast tabellarisch geführten Tagebücher Arno Schmidts werden folgen und eine weitere Flut an Einzelheiten bringen, sicher auch noch einige von Alice Schmidt.

Arno Schmidt hat sich als Mathematiker, als Landvermesser gesehen, von anderen immer Präzision eingefordert und sich lustig gemacht über die Poeten, die ihre Mondphasen nicht richtig in ihren Texten datieren konnten; in seiner Fouqué-Biografie hat er eine unglaubliche Datenfülle um seinen Gegenstand herum versammelt. Seine Texte haben eine mimetisch-realistische Ebene, die sie beinah absolutistisch vor sich hertragen; sie ist aber eine Inszenierung: Selbstverständlich gibt es auch hier Zusammenziehungen, wissentliche (polemische, witzige, autobiografische, ästhetisch bedingte) Verschiebungen und Verzerrungen, und natürlich gibt es auch bei Arno Schmidt schlichte Fehler. So konstitutiv die Lust am Detail und an der Präzision kommuniziert wird, so wenig macht sie Schmidts Literatur aus — Dietmar Dath hat zu Recht gewarnt: »Das allerblödeste, aber eben deshalb hartnäckigste Fehlurteil sieht ihn als Angeber, der mit Wissen protzt und dabei auch noch Fehler macht — die ärmsten Erbsenzähler ertappen ihn bei Fremdsprachenschnitzern und mathematisch-physikalisch Halbgarem. Verzerrte Zitate! Schlecht verhehlte Plagiate! Wie irgendein Ödhirn nach Joyce noch glauben kann, Literatur teile Wissen so mit, wie das Wikipedia von sich behauptet, ist unbegreiflich — es ging schon bei Joyce, mehr noch aber bei Schmidt gerade nicht darum, was der Dichter alles weiß, sondern, dass ihm bewusst war: Wenn die Gesellschaft immer mehr Archive für immer mehr Leute öffnet und zugleich immer mehr Nachrichten immer schneller verbreitet, muss Dichtung dazu eine Haltung finden, die Wissenslandschaften so lieben kann wie natürliche. Literatur darf sich von der Informationsflut nicht einschüchtern lassen, sie kann sie auch nicht eindämmen — sie muss damit arbeiten, damit lügen und die Wahrheit sagen.«26

Ein Buch wie das vorliegende kann und will mit der kleinteiligen Editions- und Kommentierarbeit ebenso wenig konkurrieren wie mit den stupenden, mitunter haarfeinen Stellenkommentaren im Bargfelder Boten, dem Zettelkasten und anderen Periodika der Schmidt-Forschung; es geht um die roten Fäden, und es geht um Schmidts Aufstellung in der Literaturgeschichte, die ich in Teilen für falsch, vor allem für unnötig abwehrend halte. Eine Synthese von alldem könnte nur in einem Buch geleistet werden, das den vielfachen Umfang dieses Bandes hätte, einem Zweitausendseiter wie Karl Corinos Musil-Biografie (2003); sie kann hier nicht geleistet werden.

Ein bestimmtes Leseverhalten verlangt dieser Autor schon (und übrigens die meiste Literatur, die zu lesen lohnt); am bündigsten hat den Vorwurf, ein Werk der Literatur sei ›schwürik‹, wieder einmal James Joyce beantwortet. Als er von seiner Tante Josephine Murray hörte, man könne den Ulysses nicht lesen, antwortete er: Wenn man den Ulysses nicht lesen kann, kann man das Leben nicht leben.27 Wir leben unser Leben schließlich auch, ohne alles daran zu verstehen, und mancher lernt’s nie. Was ist das eigentlich für ein Anspruch an ein Buch, man müsse es sofort, auf Anhieb, und womöglich noch in jedem Detail, in jedem Wort verstehen? Sicher sind Schmidts Bücher so dicht und komplex gearbeitet, dass sie es vertragen, mehrfach oder auch: immer wieder gelesen zu werden. Es gibt solche Ausnahmekünstler auch in anderen Medien und Feldern, bei denen das auffällt (und was bedeutet das als Kommentar zu ihren Zeitgenossen?); um noch zwei Vertreter von ähnlich erratischem Sozialverhalten wie Schmidt zu nennen: Für den Film ließe sich an Stanley Kubrick denken, in der Philosophie an Hans Blumenberg (wobei die Philosophen mit dem Vorwurf der Unverständlichkeit weniger zu kämpfen haben, anscheinend sieht man’s denen ebenso nach wie den Naturwissenschaftlern). Für das Bild der Öffentlichkeit scheint dabei immer wichtig zu sein, dass ein Kunstwerk auch ›beim ersten Mal‹ genug bietet, um sein Publikum hineinzuziehen — Kubricks Filme wirken beim ersten Ansehen —, und auch das gilt für Schmidts Werk zweifellos; bei der ersten Lektüre (beneidenswert, wer sie noch vor sich hat) sollte man womöglich das ein oder andere Wort überspringen. Bei allem Experimentellen, bei allen Versuchen, neue Formen zu entwickeln, ›Gehirnvorgänge‹ abzubilden, Entlegenes und Unbekanntes zu verwenden und zu propagieren, ist Schmidt kein radikaler Avantgardist. Er gibt sich Mühe, etwas für seine Leser zu tun (Zettel’s Traum ist unter diesem Aspekt ein bisschen in Klammern zu setzen): Es gibt wenigstens an der Oberfläche stets durchgehende Figuren, seine Texte haben eine ›Handlung‹, und Schmidt ist einer der komischsten Autoren der deutschen Literatur, auch bei der wiederholten Lektüre sind immer neue Feinheiten (und Scherze) zu entdecken, obwohl es diesen ersten sprechenden Zugang gibt. Abermals Dietmar Dath: »Wer so unterhaltsam sein kann, wo’s ihn zwickt […], zieht den Groll gerade der Avantgarde auf sich, die ihn vor Spießerzorn beschützen könnte — streng verurteilte ihn etwa der Kollege Oswald Wiener, der ihn einen Pseudo-Experimentellen fand. Unlängst ist Wieners die verbesserung von mitteleuropa, roman von 1969 neu erschienen. Neben dieser Trümmerstätte der Kommunikation wirkt selbst Schmidts stachliges Spätwerk ab Zettel’s Traum (1970) in der Tat wie ein Mischmonster aus Feuilleton, Kreuzworträtsel und Zotenparade.«28

Die Identifikation mit all den Ich-Erzählern fällt einerseits sehr leicht, man bewegt sich sozusagen in deren Kopf; andererseits sind sie Polemiker, manchmal etwas zwanghaft, und geben Haltungen von sich, von denen man sich wieder distanziert, ein äußerst lebendiges Hin und Her also. Freilich liest sich das nicht wie der jüngste Blut-und-Schmodder-Krimi aus Schweden, aber warum sollte es? Jedenfalls, Schmidts Leserinnen und Leser haben das im Unterschied zu manchem Literaturkritiker sehr wohl erkannt; deshalb ist für diese Biografie die Leserpost systematisch ausgewertet worden, mit ihr lassen sich viele der kursierenden Schmidt-Klischees evident widerlegen. Hier lässt sich wirklich verfolgen, wie Schmidt auf seine ersten Leserinnen und Leser gewirkt hat; welche Breite sein Publikum hatte, vom Manager zum Hippie, vom Matrosen zur Künstlerin, von der Literaturwissenschaftlerin zur Hausfrau, vom Schüler zum Lehrer.

»Les/bt doch!« Literatur und Leben

Erinnerungen sind ja was sehr Kompliziertes. […] Nachdem das aufgeschrieben ist, wurde es so wie etwas Geronnenes. Es existiert jetzt als Text, und ich kann wirklich nicht mehr genau sagen, was an dem geschriebenen Text stimmt und was einfach Verdichtung ist oder Verdrängung. Das ist nicht mehr nachvollziehbar … Und ich glaube, es ist wirklich so etwas Ähnliches wie wenn das Leben als Traum erlebt und erinnert wird. Und wenn Sie einen Traum erzählen, verändern Sie ihn schon. Wenn Sie ihn aufschreiben, verändern Sie ihn nochmal. Und da ist das Resultat schließlich doch Dichtung und Wahrheit […] Wenn es geschrieben ist, hat es eine Wahrheit, die es vielleicht wirklich gar nicht hatte.

Heiner Müller

Metamorphosen und Metalepsen

Nunja, der Franzose ist mit abstrusen

Theorien immer gern zur Hand.

Bernd Rauschenbach, »Richtung«

Arno Schmidt ist ein Autor, der in seltener Radikalität für die Literatur gelebt hat; für seine Literatur, aber ebenso für die Literatur anderer: »Alles, was je schrieb, in Liebe und Haß, als immerfort mitlebend zu behandeln« (II, 2, 142), ist das berühmte Zitat aus dem Vorspiel des Essaybandes Dya Na Sore (1958). Deshalb sollen erst einmal einige Fragen nach seinem Literaturbegriff gestellt werden, noch bevor wir mit der Darstellung der Kindheit ins Haus fallen; nicht ganz so ausufernd wie Laurence Sternes Gedanken über die Nasen in der Lebensgeschichte von Tristram Shandy (1759—1767), aber doch mindestens so wichtig für Schmidt. Er war ein Bibliomane, ein Sammler (so hätte einmal sein Roman Das steinerne Herz heißen sollen), ein Leser, für den Literatur das Wichtigste überhaupt war, mitunter vielleicht sogar wichtiger als seine nächsten Mitmenschen. Jörg Drews sah darin eine wesentliche Bindungskraft für Schmidts zeitgenössische Leserinnen und Leser: »Hier war jemand, der von der Literatur und ihrer höchsten Wichtigkeit absolut überzeugt war, der unzweideutig zu seiner Aufgabe stand und sich nirgends anbiederte. Zu einem Zeitpunkt, da immer mehr Autoren durchblicken ließen, Literatur sei eigentlich auch nicht eine so absolut und unzweideutig wichtige Sache und man müsse sich schon auch ein bißchen als flinker Medienbubi präsentieren, um durchzukommen, setzte Arno Schmidt allein auf die Durchsetzungskraft der Sache selbst, seiner Sache: der Literatur.«1

Schmidts Literatur ist bei aller Wiedererkennbarkeit des Tons ein Werk der Metamorphosen — unübersehbar ist das in Zettel’s Traum, wo der Begriff einmal fällt, mit dem »Buch der Metamorphosen« ist dort allerdings Edgar Allan Poes Julius Rodman (1840) gemeint (IV, 1, 288). Die Figuren verwandeln sich szenenweise in Pferde, Pilze, Bäume und anderes, die Landschaft kann sich verwandeln, weil eine der Figuren Hunger hat und in jedem Kuhstall eine Imbissbude sieht. ›Verwandlung‹ kann hier auch in der Tradition der Theatermaschinerie gemeint sein: »Fantasiekostüme, Scheinwerfereffekte, Rampenlichter, Verwandlungen=&=Versenkungen — DIE SCENE VERWANDELT SICH!« (IV, 1, 42). Poe, der ja ein Haupt-Gegenstand des Buches ist, kannte als dreijähriger Sohn einer Schauspielerin das Theater, für ihn war das die produktive Erfahrung schlechthin für all seine Bild-Phantasien. Metamorphosen, Verwandlungen, gehen durch das ganze Werk von Schmidt hindurch, angefangen von den zu Lebzeiten nicht veröffentlichten Juvenilia, die ganz offen der phantastischen Literatur der Romantik verpflichtet sind. Im Fortgang gibt es Metamorphosen von Ich-Erzählern, phantastische Ereignisse, Elementargeister (mal mehr, mal weniger offensichtlich markiert), es gibt unzuverlässige Ich-Erzähler, und es gibt eine sehr klare Konzeption davon, wie der Alltag, dessen Banalitäten, aber auch dessen Ängste und Nöte in literarischer Phantasie überformt werden können, sein Begriff dafür ist das »Längere Gedankenspiel«. In Kaff auch Mare Crisium erzählt er den Wochenendausflug eines Paars in die Heide, bei dem die Frau sich langweilt und der Mann daraufhin anfängt, ihr die Geschichte einer Kolonie auf dem Mond zu erzählen, nachdem die Erde unbewohnbar geworden ist — und in seiner Geschichte geht er immer wieder auf das wirkliche Leben der beiden, auf Details ihres Ausflugs ein, Schmidt führt also vor, wie solche Transformations-Mechanismen funktionieren. In den Werken nach Kaff sind die Metamorphosen dann geradezu entfesselt; so wichtig in den frühen Büchern Schmidts doch auch das Erzählen von Authentizität, Präzision, idealerweise Erkenntnis war, so sehr wächst in seinen letzten Büchern die Skepsis, ob Erkenntnis überhaupt zu haben sei, Illusionen und Täuschungen werden wichtiger, sie werden selbst zu einer mächtigen Realität.2

Schmidts Figuren verwandeln sich bisweilen in Natur — »ein kleiner wilder Waldkreis: that’s me!« (I, 1, 350), sagt der ›Faun‹ Heinrich Düring von sich, gerade in den frühen Texten finden die Übergänge noch zwischen zwei klar getrennten Welten statt, zwischen »menschlicher und außermenschlicher Natur«.3 Dem Protagonisten in Schwarze Spiegel (1951), einer postapokalyptischen Robinsonade, fallen neue Metamorphosen ein, »frei nach Ovid«: »Ein Windgott, Flöse, verwandelt eine vor Russen fliehende Berlinerin in einen stöhnenden Schornstein. Oder den von Polypen verfolgten Waffenschmuggler in einen Trampdampfer der Reederei Rickmers.« (I, 1, 224) Auch Die Gelehrtenrepublik (1957) als satirische Dystopie ist voller Metamorphosen verstrahlter Wesen, es gibt dort Zentauren und Spinnen mit Menschenköpfen, russische Labore entwickeln riskante Metamorphosen. Und Schmidt lässt Metamorphosen auch in die Beschreibungssprache seiner essayistischen Prosa einziehen, so bescheinigt er Karl May, dass er den Hintern unter die Gestirne versetzt bzw. eine Welt aus Hintern erbaut habe, »das Ausmaß, in dem hier solche Verwandlung betrieben wurde, übertrifft jeglichen andern, aus der Literatur bekannten Fall« (III, 2, 95). Literatur betreibe immer die »Verwandlung von Vokabeln in Bildeindrücke« (III, 4, 487), und das seit Ovid und Apuleius, die sich natürlich in seiner Bibliothek finden; der Goldene Esel in einer englischen Übersetzung von Robert Ranke-Graves aus den sechziger Jahren, die dem Originaltitel entspricht, Metamorphoses. Er ist fasziniert von den Sprachmetamorphosen in Joyce’ Finnegans Wake und gebraucht das Wort ›verwandeln‹ auch ganz selbstverständlich in mathematischen Zusammenhängen — allerdings können Worte sich auch mal in Küsse verwandeln (IV, 4, 119).

Schmidt hat sich mindestens in seinen letzten Jahren auch selbst in dieser Art gesehen, etwa seinem Verleger Ernst Krawehl gegenüber: »ich bin kein Mann der scharfen Konturen. Ich bin Metamorphotiker — ein Verwischer von Konturen.«4 Literatur ist Verwandlung: Hat Schmidt in den ersten Jahrzehnten ›gelebt‹, so hat er in den letzten zunehmend, seit der Konzentration auf die Niederschrift von Zettel’s Traum fast nur noch geschrieben, ›verwandelt‹, bei immer ausgreifenderer Phantasie, seine Beobachtungsgabe immer ausschließlicher auf Literatur verwendet, die er wieder in Literatur verwandelt hat.

Immer gibt es jenseits der geläufigen Gesellschaftskritik, die sich in einiger Schärfe explizit wie implizit in Schmidts Büchern findet, den Versuch, die Realität zu attackieren, sich in der Literatur eine ›bessere‹ Realität auszudenken und sie dagegenzuhalten. Und wenn’s nur eine bessere Realität für den Verfasser sein sollte, den Versuch war’s allemal wert; und vielleicht kommen ja ein paar ›Gute Leser‹ mit hinein … Die immer neuen Versuche Schmidts, Welt hineinzunehmen in die Literatur und mit der Literatur hinauszudrängen, könnten ein sinnvolles Anwendungsgebiet für einen jüngeren erzähltheoretischen Begriff sein — für das metaleptische Schreiben, das die Durchlässigkeit von Ebenen immer wieder inszeniert.

Gérard Genette hat ein Buch über solche Phänomene geschrieben, Metalepse (2004), nicht unbedingt seine systematischste Arbeit, aber allein durch die aufgeführten Beispiele aus Literatur, Film, Malerei — das Bild, das aus dem Rahmen tritt — sein unterhaltsamstes. Er hat mehrere Versuche unternommen, den Begriff der Metalepse einzukreisen, seine allgemeinste Erklärung ist mit die kürzeste: Es handle sich um die »bewusste Überschreitung der Schachtelungsschwelle«.5 Erzählerisch etablierte Ordnungen werden gebrochen, indem ein gesetzter Rahmen plötzlich nicht mehr gelten soll; indem einer oder mehrere Rahmen logikwidrig versetzt oder übergangen werden. Die beliebteste Demonstrationsgeschichte für das Phänomen ist Julio Cortázars Erzählung Continuidad de los Parques aus der Sammlung Final de juego (1956), deutsch als Park ohne Ende erschienen: Eine Figur (Ebene I) liest ein Buch, in dem von zwei anderen Figuren die Rede ist (Ebene II) — die offensichtlich planen, ihn, den fiktiven Leser auf der Ebene I, zu ermorden. Die Geschichte endet, als sie hinter dem Kopf des Lesenden stehen, um ihre Tat auszuführen.6 Kunstgriffe dieser Art gibt es vermutlich, seit es Literatur gibt; Laurence Sterne und Denis Diderot sind (zu Recht) für deren besondere Virtuosität berühmt und gelten (zu Unrecht) als Gründerväter dieser ästhetischen Strategie.

Genette führt den Begriff Metalepse auf die antike Rhetorik zurück; demnach benennt er auch den grundlegenden Transformationsprozess überhaupt — das Übersetzen einer Wirklichkeit in Sprache; das Übersetzen in Fiktion; die Unsicherheit der Schwellen zwischen verschiedenen ontologischen Ebenen, das Erschaffen einer Welt durch Sprache; letztlich müsste erkenntnistheoretisch zwischen Fiktion und Nicht-Fiktion sprachlicher Gebilde unterschieden werden. In der Frühen Moderne ist diese Unsicherheit dezidiert eingesetzt worden, eine Verflüssigung von Ästhetik, eine Aufhebung der Trennung von Kunst und Leben: Marcel Duchamps Fountain (1917) wird zum Kunst-Gegenstand allein dadurch, dass es nicht im Männerklo, sondern im Museum steht, auch im veränderten Kontext bleibt es ein Pissoir. Die Möglichkeiten in der Literatur sind begrenzter, medial bedingt, aber auch hier kann mit Metalepsen und mit Strategien des unzuverlässigen Autors versucht werden, die kategoriale Differenz zu verwischen.

Es soll ja Leser geben, die Berührungsängste mit literaturwissenschaftlichem Begriffsinstrumentarium haben, obwohl es immer wieder Text-Phänomene gibt, die umgangssprachlich ungleich vager bezeichnet werden müssten. Für solche Leserinnen ließe sich für einen erheblichen Anteil des Begriffs ›Metalepse‹ auch ein derber Begriff aus dem deutschen Barock verwenden. In Andreas Gryphius’ Komödie Absurda Comica Oder Herr Peter Squentz (1657) führen Handwerker bei Hofe ein Stück auf, und jeder Fehler, den sie machen, ist eine »erschreckliche Sau«7: Spieler kommen zu spät auf die Bühne, finden die richtigen Reimwörter nicht, verpassen ihre Einsätze oder haben sie nicht auf ihrem »Zedel«, sie sprechen mit dem Publikum (auch auf dessen Zwischenrufe hin), zwei prügeln sich sogar, sie »kriegen einander bey den Haaren und zerren sich hurtig auf dem Schauplatz herumb«.8 Die Spieler fallen immer wieder aus der Rolle, sie wechseln die Ebenen, diese Art Metalepsen sind »Säue« — und das höfische Publikum amüsiert sich über sie mehr als über das eigentliche Stück, den »Comoedianten« um Meister Peter Squentz werden »so vielmal 15. Gülden« gegeben »als sie Säue gemacht«.9

Schmidt erwähnt Peter Squentz in Zettel’s Traum, er besaß zwei Lustspiele von Gryphius; in der Erzählung Caliban über Setebos (1964) erwähnt er »Herr[n] Windbrecher von Tausendmort« (I, 3, 519), den Beinamen von Captain Daradiridatumtarides, dem Erbherrn von und zu Windloch, aus Gryphius’ Komödie Horribilicribifax Teutsch (1663). (Wenn in einer seiner Antiken-Erzählungen von »Gryphius im Kontor« die Rede ist [I, 1, 59], stecken freilich die Greiff-Werke in seinem zeitweiligen Wohnort Greiffenberg dahinter.) Schmidts Bezug zum Barock war lange nicht so intensiv wie zum 18. und 19. Jahrhundert, immerhin geistert Johann Fischart durch sein Werk, von den frühen Dichtergesprächen im Elysium an bis zu Abend mit Goldrand, wo eine der Hauptfiguren nach Fischarts Sterbeort Forbach heißt. Die zurückhaltende Besetzung des Barocks durch Schmidt ist eigentlich erstaunlich, findet sich dessen Sprachgewalt doch erst im 20. Jahrhundert bei Joyce wieder — und in der deutschen Literatur nur noch in Einzelfällen, etwa bei Jean Paul; und eben bei Schmidt.

In der aktuellen Erzähltheorie wird Metalepse als paradoxe Rahmenversetzung gesehen, die sich aber natürlich innerhalb literarischer Fiktionen abspielt; es wird immer noch innerhalb des literarischen Textes erzählt, dass der Leser von den Figuren, die er liest, ermordet wird, die »Säue« produzieren immer noch Gryphius’ Figuren; wenn in Woody Allens Purple Rose of Cairo (1985) eine Filmfigur von der Leinwand steigt und eine Zuschauerin anspricht, passiert das doch weiterhin innerhalb des Films von Woody Allen. Solche Friktionen sind vielleicht manchmal schwer erträglich und logikwidrig, aber sie bleiben doch weiterhin Fiktionen innerhalb der Fiktion, gerade im komischen Genre ohne weiteres hinnehmbar. Schmidt nun scheint es damit noch weiter zu treiben, er erweckt immer wieder den Eindruck, dass seine Literatur hinausdrängt aus den Büchern, ebenso wie die Welt hineindringt in die Bücher, ein lustvolles Ruckeln und Nackeln an ontologischen Grenzen, als erkenne er sie nicht an. Es gibt immer wieder radikale Metalepsen, es gibt mindestens eine historische Figur, die er in einem nichtfiktionalen Text behandelt, als sei sie ein Elementargeist. Er bringt zahlreiche private Namen und Anspielungen unter, die allenfalls seine Frau verstehen konnte und gegebenenfalls die Betroffenen, Anspielungen, die sich aber aus späteren Mitteilungen oder aus dem Nachlass erschließen; Schmidts Nachlassbewusstsein verändert bis heute die Lektüre seiner Texte. Dän’s Cottage heißt eines der Bücher von Zettel’s Traum, und dieses Cottage ›ist‹ ganz umstandslos das Bargfelder Haus von Arno Schmidt; der Roman beginnt auf dem »Schauerfeld«, ein verwilderter Streifen Land, den Schmidts sich außerhalb des Dorfs gekauft haben, »unbeschädigte Natur«, »Sie dürfen ruhig an Dürer dabei denken«.10 Seine Texte sind intrikate Mischungen aus autobiografischen Bausteinen und Fiktion, auch Lesefrüchte sind schließlich eigene Wirklichkeitserfahrung; immer wieder können Details nicht entschieden werden. Schmidt hat sich selbst zeitweise als Realisten erklärt: »Jeder Schriftsteller sollte die Nessel Wirklichkeit fest anfassen; und uns Alles zeigen: die schwarze schmierige Wurzel; den giftgrünen Natternstengel; die prahlende Blume(nbüchse).« (I, 1, 317) Das ist die eine Seite; je mehr seiner Quellen gefunden und herausgearbeitet worden sind, desto mehr zeigt sich aber auch, in welchem Ausmaß er ein Autor war, der Literatur aus und über Literatur geschaffen hat, kein Halbsatz ist nicht unterfüttert, besteht nicht aus Anspielungen, Zitatmontagen, Überblendungen. Lesen konnte ein Flucht-Idyll sein, aber mindestens ebenso sehr ein Gegenentwurf zur übelberüchtigten Realität, es geht nie nur um Realismus. Insofern ist die manchmal von der hehren Literaturwissenschaft bespöttelte Quellenarbeit doch essentiell für ein Verständnis dieses Autors.

Aber es gibt eben nicht nur Weltflucht, sondern auch den Anspruch, mit der eigenen Literatur Welt zu verändern, bei allem Pessimismus seines leviathanischen Weltbilds der fünfziger Jahre. Das hat mit literarischem Jakobinismus zu tun, mit der Französischen Revolution als »unser aller Mutter« (III, 3, 400), »die große heilige Revolution« (III, 1, 25). Die Aggressivität des frühen Schmidt, die Tiraden und Rodomontaden seiner Ich-Erzähler kritisieren polemisch die Mentalität der Fünfziger, die Adenauer-Regierung, die Wiederaufrüstung der frühen Bundesrepublik. Dass sie den fortgesetzten Untertanengeist, die Lust an der Uniform und die Bigotterie angesichts des vergangenen Holocaust thematisieren, über den niemand sprechen will, ist ein weiterer Aspekt der Sprache Arno Schmidts, die sich weder mit der NS-Sprache noch mit dem »Kahlschlag« der frühen Nachkriegsliteratur gemein machte, eine Sprache, die »nicht einfach Anknüpfung oder Abgrenzung war«11, sondern eine neue, unabhängige, wilde. Aber es geht nicht nur um Jakobinismus nach 1945, um das Abräumen der kontaminierten Sprache nach der Diktatur. Es gibt noch einen Wunsch nach Welt-Gestaltung in einem ganz anderen Sinn. Insofern, um diesen Punkt vielleicht etwas plakativer auszuführen, hat Schmidt mehr mit Claude Monet zu tun als mit manchem Autor des 20. Jahrhunderts: Es gibt einige ästhetische Berührungspunkte, auch wenn sich Schmidt um den Impressionismus kaum gekümmert hat — immerhin hatte er einen Band Französische Impressionisten in seiner Sammlung, mit einem Lesezeichen bei Monet.12

Impressionismus steht für den Eindruck, den z.B. eine Landschaft macht, es geht nicht um eine Abbildung von Landschaft.13 Monet strebte eine Einheit sämtlicher Bildelemente an, also keine Dominanz von Motiv oder Farbe14, es ging nicht um die Kathedrale, es ging um die Malerei, wie Kasimir Malewitsch über Monet geschrieben hat.15 Dieser Maler hat einen Teil der Welt, die er gemalt hat, auch erst geschaffen, gegen viele, viele Widerstände: Für die Dörfler in Giverny war Monet »ein merkwürdiger Eigenbrötler, der am Dorfleben kein Interesse zeigte und dessen Kunst sie nicht verstanden«.16 Die Anlage des berühmten Gartens in Giverny erfolgte mit gewaltigem Aufwand; nach zehn Jahren am Ort konnte er ein »großes verwildertes Stück Land dazuerwerben«17, auf dem er seinen Seerosenteich anlegen ließ. Monets gemalte Seerosen revolutionierten das Bildfeld in der Malerei, »[o]ben und unten, vorne und hinten sind keine verlässlichen Konstanten mehr«.18 Auf den großen Formaten werden ungewöhnliche Ausschnitte gesetzt, buchstäblich schwimmende Perspektiven, Spiegelungen, »Reflexion«.19 Hier ging es Schritt um Schritt auf ästhetisch neues, unbekanntes Gelände, der Zug zur Abstraktion wird unverkennbar, wir studieren an diesen Bildern keineswegs ein mimetisches Abbild von Seerosen. Schon zeitgenössische Kritiker früherer Werke waren beeindruckt von dieser Erfahrung: Von weitem bleiben die Motive erkennbar, nähert man sich, »so zerrinnt alles, was bleibt, ist ein nicht zu entzifferndes Chaos von Palettenabschabseln«.20 Auch die Serie, die Wiederholung lenkt den Blick gerade auf die Form: Monets 25 gemalte Heuhaufen (meules), die 33 Bilder der Kathedrale von Rouen, immer in anderem Licht, zu einer anderen Tages- und Jahreszeit; die 250 nymphéas der letzten Jahre — sie alle machen deutlich, dass es offenbar nicht in erster Linie um den Gegenstand gehen kann, der das unveränderliche Element des Bildes ist, und deshalb werden auch ›niedrige‹ Objekte selbstverständlich kunst-würdig, beim frühen Monet konnten es beispielsweise noch »Möhren, Pfirsiche, Baumstümpfe« sein.21 Für die ästhetische Bewertung eines Kunstwerks ist es eben, nun wieder Schmidt zufolge, »völlig gleichgültig […], ob es Karl Marx besingt oder die Jungfrau Maria« (III, 3, 384), eine »Binsenwahrheit« (III, 3, 447).

Auch Arno Schmidt hat seine unmittelbare Umwelt gestaltet, Bargfeld wäre ohne ihn noch heute ein anderer Ort. Nicht nur, dass sein Haus als Museum zugänglich ist und nebenan die von Alice Schmidt und Jan Philipp Reemtsma gegründete Arno Schmidt Stiftung ihren Sitz hat; Schmidts hatten ihr Grundstück durch Zukäufe im Lauf der Jahre stark erweitert und bepflanzt, entstanden ist ein spezieller Park, der dem englischen 18. Jahrhundert nachempfunden ist — Schmidt mag den Park auf Christoph Martin Wielands Gut Oßmannstedt im Blick gehabt haben, in der Nähe von Weimar. Das Ehepaar hat ihn im Mai 1939 auf einer Urlaubsreise besucht, an Wielands Grab haben sie sich ein Blatt mitgenommen; ein besonders emphatischer Leser hat Schmidt ein Lorbeerblatt von Lessings Grab geschickt. In der Fouqué-Biografie sind zahlreiche bewunderte und beneidete Parks erwähnt, unterschiedlich ausführlich, und Schmidts waren ihren Pflanzen gegenüber ähnlich kundig und aufmerksam wie gegenüber ihren Katzen. Es gab einen Wacholder aus Scharnhorst bei Bargfeld, um den sie eine Heidefläche angelegt hatten, diese Pflanze ist inzwischen kaputtgegangen; eine Weymouthskiefer hat die Umzüge von Cordingen bis Bargfeld gut überstanden22, sie steht heute noch. Zettel’s Traum ›spielt‹ also zum Teil in diesem Park, auf dem 1965 erworbenen »Schauerfeld« und in Schmidts Holzhäuschen (»Dän’s Cottage«), ein Hin und Her zwischen dem Gestaltungswillen in der Literatur und außerhalb von ihr. Das Schauerfeld heißt so nach einer Rübezahl-Geschichte von Fouqué, heute würde niemand mehr auf die Idee kommen, es anders zu nennen; und Alice Schmidt, die sich in diesen Fragen selbstverständlich beteiligt hat, schreibt auch an Dritte, eine Erweiterung des Bargfelder Häuschens durch einen Anbau sei nicht möglich: »Da möchte mein Mann gern Dän’s Cottage so erhalten haben wie sie ist.«23

Es ist dann auch nicht verwunderlich, dass zu den ersten Taten des Robinson nach der Apokalypse in Schwarze Spiegel, als er sich ein Blockhaus baut, das Ansetzen von »Bäumchensamen« in gleich »24 Blumentöpfe[n]« auf dem Fenster gehört — sie sind ihm so wichtig, dass er das noch vor dem Richtfest zustande bringt (I, 1, 218). Es ist eben nichts zu klein beim Bau einer solchen Holzhütte: »unermüdlich floß das gezahnte Stahlband im bunten Holz; weißer hölzerner Staub übersank den ausgefallenen linken Fuß, guter Staub, sammethart, und jedes Körnchen war da: man müßte die Biographie jedes Körnchens schreiben: will doch Jeder da sein! ›Lebensbeschreibung eines Wacholders‹; ›So wuchs die Kiefer da rechts‹; ›Wir Moos‹; ›Ich war ein Vogel Habicht‹; warum soll nicht ›eine Schneise‹ ein Wesen sein? Der Bahndamm hat ›Seine Geschichte‹. Ein Kiesel der Beschotterung: lebt länger als Sie, Herr Leser Irgendein! ›Mein Fußtapf‹. ›Tannenzapfen‹ (sind ja ganze Communities).« (I, 1, 217) Ist das Schmidts Vorstellung von »Meta=Litteratur« (IV, 1, 517)? Die ›reine‹ Literatur ist nicht nur verwandelte Literatur, sondern verwandeltes Leben, verwandelter Alltag, ein verwandeltes Ich, sie kann alles in sich aufnehmen.

Das übergroße Ich?

believe me I am

an unreliable

narrator no story

I’ve ever told

was true many people

have said this before

but they were lying

Grace Paley

Schmidts Werk ist eine anhaltend wirksame Droge, so dass schon zu fragen ist, was denn so viele Leserinnen und Leser nicht von ihr loskommen lässt (bei einigen entwickelt sich auch eine starke Abneigung, zugegeben). Das kann mit Witz und Komik zu tun haben, mit den Frechheiten, die seine Texte ebenso wenig altern lassen wie die besondere Sprache und ihr formaler Reichtum, die Ästhetik also, für die sich viele Argumente finden ließen (das wird bei der Vorstellung der einzelnen Bücher geschehen). Einer seiner Leser hat ihm geschrieben, es sei eine der »großen Eigenschaften« seiner Bücher, dass sie im Leser ein »Gefühl der Vertrautheit« hervorrufen, man meine, sich in einem Gespräch mit ihren Protagonisten zu befinden, deshalb sahen sich auch so viele veranlasst, Schmidt als dem mastermind hinter diesen Figuren ausdrücklich zu antworten. Ein ›Gefühl der Vertrautheit‹ ist zweifellos wichtig, die neuere Erzähltheorie seit den neunziger Jahren könnte dieses Kriterium bestätigen: Sie ist von einem starren Textbegriff abgerückt und konnte deutlich machen, dass es sich bei literarischen Figuren schließlich nicht allein um Textphänomene handelt: Die Zeitstrukturen einer Erzählung, die Stimme des Erzählers, die Figuren, von denen er erzählt, entstehen erst im Kopf der Lesenden, sie müssen etwas hinzufügen. Jeder Leser, jede Leserin bringt sich mit, die eigene Sozialisation, den Horizont der eigenen Leseerfahrungen, den eigenen emotionalen Haushalt, und bestimmt damit die Lektüreerfahrung ebenso wie der Text selbst. Die mentalen Modelle, die von Schmidts Erzähl-Ich-Figuren beim Lesen aufgebaut werden, sind offenbar besonders geeignet, Eigenes hinzuzutun — möglicherweise durch ihre poröse Struktur, ihre vielfältige (auch formale) Gebrochenheit, die ›Raster‹-Struktur, die ja viele Freiräume gibt.1

Oder die Bindung hat mit einer Karl-May-Strategie zu tun, die Barbara Sichtermann als »Motiv der Verkennung« beschrieben hat; der Held, bei Schmidt als kleiner Angestellter oder isoliert für sich Schreibender, weilt unerkannt unter rauen Gesellen, in Wahrheit ist er aber allen überlegen. Er denkt seine scharfsinnigen, belesenen, witzigen, emotionalen Gedanken im eigenen Kopf, aber sein Triumph wird kommen, die »fällige Ehrfurcht der Mitwelt« wird sich erweisen.2 Sichtermann erklärt damit die Attraktion Mays für Kinder jeden Geschlechts, die ja nun schlechthin ›verkannt‹ sind und es der Welt schon noch zeigen werden, was in ihnen steckt; freilich fehlen bei Schmidt die triumphalen Szenen des Erkannt-Werdens durch Dritte, am Ende vieler seiner Bücher stehen eher Abschiede — das spricht aber noch lange nicht gegen den psychischen Mechanismus einer Verkennungs-Identifikation. Schmidt ist auch schon ein bisschen boshaft als ›Karl May für Intellektuelle‹ bezeichnet worden.

Es gibt also eine mächtige, ansteckende Art, »ich« zu sagen, eine »scheinbar autoritäre, in Wahrheit herrisch-verführerische Art, die erste Person Singular einzusetzen«3 — mit dem Ergebnis, dass viele Leserinnen und Leser der Verführung erliegen, viele andere sich dagegen abgestoßen fühlen von diesen Erzählern, die sie als kleinkarierte Quasi-Studienräte empfinden, die so sehr darauf bestehen, dass sie eben alles besser wissen und können. »Zum Dozieren geneigt«, so eine Sottise von Hans Wollschläger, sei er selbst wie auch Schmidt »schon als Säugling« gewesen.4