9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

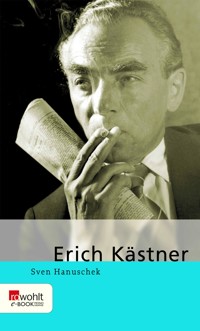

Erich Kästner (1899–1974) gab sich gern als Kleinbürger und war doch ein Bohemien; er rief bei seinem Publikum Glück und Rührung hervor wie kein Zweiter und wollte doch als politischer Satiriker gesehen werden; und er war ein Zeitgenosse, der sich in seinen Selbstdarstellungen mehr verbarg als offenbarte. Sven Hanuschek beschreibt das Leben und Werk eines bemerkenswert vielseitigen Schriftstellers, dessen Kinderbücher uns alle begleitet haben. Das Bildmaterial der Printausgabe ist in diesem E-Book nicht enthalten.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 201

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Sven Hanuschek

Erich Kästner

Über dieses Buch

Erich Kästner (1899–1974) gab sich gern als Kleinbürger und war doch ein Bohemien; er rief bei seinem Publikum Glück und Rührung hervor wie kein Zweiter und wollte doch als politischer Satiriker gesehen werden; und er war ein Zeitgenosse, der sich in seinen Selbstdarstellungen mehr verbarg als offenbarte. Sven Hanuschek beschreibt das Leben und Werk eines bemerkenswert vielseitigen Schriftstellers, dessen Kinderbücher uns alle begleitet haben.

Das Bildmaterial der Printausgabe ist in diesem E-Book nicht enthalten.

Impressum

rowohlts monographien

begründet von Kurt Kusenberg

herausgegeben von Uwe Naumann

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, Dezember 2016

Copyright © 2004 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg

Für das E-Book wurde die Bibliographie aktualisiert, Stand: August 2016

Das Bildmaterial der Printausgabe ist in diesem E-Book nicht enthalten

Redaktionsassistenz Katrin Finkemeier

Umschlaggestaltung any.way, Cathrin Günther

Umschlagfoto dpa Picture-Alliance/Georg Goebel (Erich Kästner)

Satz CPI books GmbH, Leck, Germany

ISBN 978-3-644-57552-3

Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation

Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

www.rowohlt.de

Vom Kinderonkel zu den komplizierten Brüchen

Erich Kästner ist einer der wenigen deutschsprachigen Weltautoren der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Anders als Thomas Mann, Hesse, Kafka oder Brecht ist er aber nur mit einem kleinen Werkausschnitt bekannt: Er hat das Kinderbuch nobilitiert, es recht eigentlich erst zum ernst zu nehmenden Genre gemacht. Seit den späten zwanziger Jahren sind alle Generationen mit Emil und die Detektive, dem Doppelten Lottchen, Pünktchen und Anton und dem Fliegenden Klassenzimmer aufgewachsen, wenn nicht mit den Büchern, dann mit einer der zahllosen Hör- oder Filmversionen.

Inzwischen ist ein anderer Kästner wiederentdeckt worden. Der Romancier, Lyriker und Journalist war zwar nie ganz verschwunden, stand aber ganz im Schatten des Kästner für Kinder – ein universeller Schriftsteller, unterhaltsam und nicht ohne Tiefgang, mit einem einzigartig prägnanten und klaren Stil, der sein gesamtes Werk charakterisierte; ein «voltairischer Geist», wie ihn Alfred Andersch genannt hat.

Die Arbeiten von Bertolt Brecht, Kästners Lieblingskonkurrenten, haben seit Jahrzehnten ihren festen Platz im Kanon, dieser Autor ist biographisch wie interpretatorisch fest in der Hand der Lehrer und Literaturwissenschaftler. Echte Entdeckungen sind kaum noch zu machen: Wer bei Brecht Sensationen auftischen will, muss verbiegen, erfinden, blödeln.

Bei Kästner dagegen sind ganze Kontinente neu aus den Archiven aufgetaucht: Sein publizistisches Werk hatte er nur zum kleinsten Teil in die Werkausgaben übernommen, derzeit werden mehr als 2000 Artikel gezählt, die zu einem großen Teil nie nachgedruckt wurden; im «Dritten Reich» war er längst nicht so abstinent gewesen, wie er sich dargestellt hatte, fortlaufend wurden neue Drehbücher und Lustspiele gefunden, die er mit Freunden unter verschiedenen Pseudonymen geschrieben hatte; das lyrische Werk war umfangreicher als bekannt, das erste gedruckte Gedicht wurde immer weiter rückdatiert.

Kästner hat eine genialische Flexibilität im Umgang mit den neuen Medien seiner Zeit gezeigt, vor allem für Rundfunk und Film adaptierte er immer wieder lustvoll seine Stoffe. Damit zerstörte er die bis dorthin geläufigen Vorstellungen eines autonomen Werks und der hehren Aura der schreibenden Zunft. Stattdessen schuf er mit seinen Kollegen der Neuen Sachlichkeit andere Vorstellungen, die einer Gebrauchskunst für viele – insofern ist er womöglich eher repräsentativ für das 20. Jahrhundert als ein Großschriftsteller mit dem Gebaren des ausgehenden 19. wie Thomas Mann.

I had come with a speech – and my admiration for Erich Kästner, – for all six Kästners – the «neue Sachlichkeit» E.K. with the voice like shattered glass; and the Weihnachtsbaum Engelein E.K. whom the children adore; and the Hausapotheke; and the Duodecimo Mephisto E.K. …

Thornton Wilder: Brief an Kästner vom 12. Oktober 1957

Überdies war er selbst sein sicherster Kritiker, wir fleißigen Forscher haben auch Arbeiten gefunden und zum Teil gedruckt, die er schon ganz absichtlich in der Versenkung gelassen hatte.

Sein Nachlass wurde lange von seiner Lebensgefährtin und ersten Biographin Luiselotte Enderle gehütet, die ihn um siebzehn Jahre überlebt hat; nach ihrem Tod blieb er weiterhin nur selektiv zugänglich und von Intrigen umkämpft. Thomas Kästner, der Sohn, hat dem ein Ende gesetzt und ihn schließlich an das Deutsche Literaturarchiv in Marbach am Neckar gegeben, um ihn der Wissenschaft zugänglich zu machen. Auf lange Sicht wäre dies wohl auch im Interesse seines Vaters gewesen. Ein Nebeneffekt dieser Öffnung waren neue biographische Details nicht nur positiver Art. Das von Enderle beinahe ängstlich gehütete Standbild des Moralisten und launigen Kinderonkels ist in Bewegung geraten, plötzlich gab es private Katastrophen, Gerüchte, ja Tragik um den Schriftsteller in seinen letzten Lebensjahren.

Diese Funde haben aber weder Kästners Person noch sein Werk beschädigt; im Gegenteil scheint es so, als machten komplizierte Brüche einen Autor weit interessanter als eine geglättete Biographie, selbst wenn die Glättungen in Teilen sein eigenes Werk gewesen sind.

Kästner hat sich gern als Moralist gesehen und ist gelegentlich, bei einigen der jüngeren Enthüllungen, auch an diesem Begriff gemessen worden. Vor der kleinbürgerlichen Schelte an einem Bohemien, der sich gern als Kleinbürger darstellte, sollte man sich vergegenwärtigen, was Kästner mit dieser Bezeichnung gemeint hat: Er hat die französischen «moralistes» von La Rochefoucauld und La Bruyère bis Chamfort gelesen, wache Registratoren typischer menschlicher Schwächen ihrer Zeit. Dass sie mindestens einige Schwächen ihrer Umgebung teilten, ist eine Trivialität, sie waren – als subjektive, private – aber nicht das primäre Erkenntnisinteresse. Oder, wie sich Kästner in einem Unsanften Selbstgespräch vor der Verbreitung des Selbstauslösers klar machte:

Merk dir, du Schaf,

weil es immer gilt:

Der Fotograf

ist nie auf dem Bild. (I, 273)

Mythen der Kindheit

Erich Kästner wurde am 23. Februar 1899 in Dresden geboren. Er hat also Kindheit und Jugend im Deutschen Kaiserreich verbracht; und er hat mehrfach versucht, diese Zeit und ihre Konsequenzen für den Einzelnen zu beschreiben, am sinnlichsten wohl in seiner Kindheitsautobiographie Als ich ein kleiner Junge war (1957). Die Straßenbahnen wurden noch von Pferden gezogen, die Wohnungen von der blakenden Petroleumlampe beleuchtet, Sachsen hatte einen König, die besseren Damen trugen Humpelröcke, in denen sie nur winzige Schrittchen machen konnten, und Kästners Vater schrieb in der Schule noch ‹Brod› und ‹Thür› (VII, 10–13). Kaiser Wilhelm II. hielt das Auto für eine vorübergehende Modeerscheinung, zu seiner Zeit lebten vergleichbar viele Menschen von Pferden wie heute von der Kfz-Industrie – unter Kästners Vorfahren gibt es Hufschmiede, Sattler, Pferdehändler, Metzger.

Der reichste Dresdner Pferdehändler, Franz Augustin, war ein Bruder von Kästners Mutter, erklärtermaßen zwar nicht der Lieblingsonkel – das war der Metzgermeister Hugo Augustin –, er ist aber der Onkel, an dem sich der Erzähler insgeheim misst und dessen Ehrgeiz er versteht (VII, 124). So hat bezeichnenderweise die auratische Kindheitserinnerung schlechthin keinen Zusammenhang mit den eigenen Eltern, sondern sie zeigt den Schüler Erich im Garten des saugroben Onkels Franz. Als mehrfacher Millionär hatte er sich eine Villa am Albertplatz gekauft, mit einem kleinen Park, einem Treibhaus, zwei Pavillons und einem Seitengebäude mit einem Pferdestall, einer Wagenremise und einer Kutscherwohnung (VII, 115). In der Kästner’schen Urszene sitzt der Schüler Erich auf der Gartenmauer und sieht dem Leben und Treiben auf dem Albertplatze zu. Lastwagen, Kutschen, Autos und Fußgänger taten für mich, was sie konnten. Die Feuerwehr ratterte, mit ihrem Hornsignal und glockenläutend, vorbei. Schwitzende Grenadiere kehrten, singend und im Gleichschritt, von einer Übung in die Kaserne zurück. Eine königliche Equipage rollte vornehm übers Pflaster. Der Schüler sitzt im Mittelpunkt der Welt, in einer Loge, der Albertplatz war die Bühne. Die Wirtschafterin serviert ihm den Kaffee im Pavillon, dort vesperte er wie ein Prinz (VII, 116), das steht ihm zu, schon weil er für den Onkel große Geldsummen zur Bank bringt. Der Schüler als Beobachter und als Entronnener, im Ambiente des einzigen Verwandten, der obendrein Lyrik geschrieben hat, die allerdings nie verlegt wurde – er hätte dafür bezahlen sollen, unwürdig eines Geschäftsmanns.[1] Die Szene lässt sich heute wieder nachstellen: Die im Zweiten Weltkrieg zerstörte Villa ist renoviert und Sitz des Kästner-Museums. Der Pavillon fehlt zwar, aber über die Gartenmauer blickt eine Plastik des jungen Erich sinnend gen Elbe.

Zu Hause sah es ganz anders aus. Ida Augustin hatte 1892 lustlos und lieblos den Sattlermeister Emil Kästner geheiratet, auf Anraten ihrer Schwestern und aufgrund der Solidität des Kandidaten. Sie war 21 Jahre alt und erhoffte sich Unabhängigkeit und den sozialen Aufstieg durch die Selbständigkeit ihres drei Jahre älteren Mannes, aber die mühsam ersparte eigene Sattlerei in Döbeln ließ sich nicht halten: Der Lederkünstler (VII, 34) war zwar ein begnadeter Handwerker, aber kein Ökonom; und seine (überwiegend militärische) Kundschaft hatte eine nachlässige Zahlungsmoral. 1895 zogen die Kästners in die Dresdner Neustadt, in die Königsbrücker Straße. Emil Kästners Karriere war beendet – er wurde Industriearbeiter, in einer Kofferfabrik, in Militärwerkstätten, in anderen Dresdner Betrieben, nach Feierabend saß er im Keller und reparierte nachbarliche Lederwaren. Der bescheidene und gutmütige Mann hatte weder die Finanzen noch die Ambitionen zum Bourgeois; der Familie ging es nie wirklich schlecht, die Wohnungen wurden besser und rückten mit den Jahren die Straße immer weiter hinauf in Richtung Albertplatz, damit auch in Richtung Zentrum.

Ida Kästner genügte das nicht, die ehrgeizige Frau wollte den Aufstieg in ein sicher auch wohlhabendes, vor allem aber kulturell dominantes Bürgertum im Stil des späten 19. Jahrhunderts. Die neureichen Verwandten immer vor der Nase – ihr Bruder verspottete sie als Frau Gräfin, die schon als Kind zu fein für uns gewesen sei (VII, 101) –, wollte sie diesen Aufstieg mit schieren bürgerlichen Sekundärtugenden erreichen, mit Fleiß, Tüchtigkeit, Sauberkeit, von Strenge und Egoismus schreibt ihr Sohn in einer Materialsammlung für das spätere Buch Als ich ein kleiner Junge war. Dass ihr selbst das nicht mehr gelingen würde, schon gar nicht mit diesen Mitteln, muss ihr klar gewesen sein; aber ihr Sohn, der in diese elterliche Konstellation nach siebenjähriger Ehe hineingeboren wurde, sollte alle Voraussetzungen für den Aufstieg bekommen. Dazu konnte sie keinen ausreichenden materiellen Beitrag leisten; sie nähte erst, dann ließ sie sich zur Friseuse ausbilden und rüstete das Schlafzimmer für ihre Kundschaft um. Sie konnte über erzieherische Maßnahmen dem Sohn ihren Ehrgeiz einpflanzen; und sie konnte ihm unter größter Anstrengung die bestmögliche Ausbildung finanzieren, ihm also den Aufstieg in ein hochkulturelles Milieu vorbereiten. Deshalb hatten Kästners, für ihre Schicht ganz ungewöhnlich, zum Leidwesen des Sohnes ein Klavier; deshalb gingen Mutter und Sohn regelmäßig ins Alberttheater, in die Oper, in Kunstausstellungen; deshalb hatten sie ausgerechnet eine Reihe von Lehrern zu Untermietern, die dem kleinen Erich die richtigen Bücher empfehlen konnten und auch sonst manche Anregung gaben.

Vielleicht allzu gut passt in dieses Bild ein Gerücht, das Jahre nach Erich Kästners Tod aufgekommen ist: Emil Kästner sei nicht sein leiblicher Vater gewesen, sondern der Sanitätsrat und Hausarzt der Familie, Emil Zimmermann. Ein trefflicher Spekulationsstoff, zumal mit Hinblick auf ein Überleben im «Dritten Reich», weil Zimmermann Jude war, 1938 emigrierte er und starb in Brasilien. Eine außereheliche Herkunft lässt sich nicht belegen, die Nachfahren beider Familien erzählen sie tatsächlich nur als Gerücht. Genaues wüssten wir nur durch einen Gentest; bei Kästner selbst gibt es auch in Privatnotizen keine Andeutung in diese Richtung, noch zu einer Zeit, als er seine Mutter nicht mehr vor üblen Nachreden hätte schützen müssen. Er hat möglicherweise selbst nicht recht daran geglaubt, gerade in Kenntnis des labilen Charakters seiner Mutter hat er diese Herkunftsgeschichte höchstens als kokette Anekdote zu später Stunde erzählt. Aus Sicht der Mutter wäre diese Information jedenfalls, wahr oder imaginiert, der sicherste Weg gewesen, Vater und Sohn auf Distanz zu halten, und das ist ihr bis zur Krankheit ihrer letzten Jahre gelungen. Dem Sohn konnte auf diese Weise noch plausibler gemacht werden, dass er eigentlich etwas Besseres sei und quasi verpflichtet, den Aufstiegsphantasien der Mutter nachzukommen.

Ida Kästner wollte die vollkommene Mutter werden, um den Preis indessen, auf niemanden Rücksicht zu nehmen. Sie hatte ihr eigenes Leben zugunsten des Sohns darangegeben, und deshalb durfte ich sie nicht enttäuschen, deshalb wurde ich der beste Schüler und der bravste Sohn. (VII, 102) Bis wenige Jahre vor ihrem Tod war sie auch seine erste Leserin, sie sammelte seine Manuskripte, Briefe, Schulhefte, die sprichwörtliche Locke und die ersten Schuhe hob sie auf, jedes Fitzelchen mit einem Abglanz ihres vergötterten Sohnes. Das meiste, was wir privatim über Kästner vor 1945 wissen, haben wir der Sammelleidenschaft seiner Mutter und der Korrespondenz der beiden zu verdanken. Kästner hat sich für den Einsatz seiner Mutter vor allem mit den wunderbaren Bilderbuchmüttern in seinen Büchern bedankt, Wunschfiguren, ihr zuliebe geschrieben, und sie waren das wohl auch für Ida Kästner – so wäre sie gern gewesen. Aber sie war nicht so, sie war ein schwieriger Mensch, depressiv bis zu Selbstmordversuchen, bisweilen schlug sie ihren Sohn und hatte mit ihrem sozialen Umfeld wahrscheinlich noch größere Probleme als mit ihrem Mann: Sie war gut zu mir, und darin erschöpfte sich ihre Güte […]. Ihr Leben galt mit jedem Atemzuge mir, nur mir. Darum erschien sie allen anderen kalt, streng, hochmütig, selbstherrlich, unduldsam und egoistisch. (VII, 103) Kästners Kindheitserinnerungen Als ich ein kleiner Junge war bestätigen also die populären Muttchen-Klischees keineswegs, das Buch zeugt im Gegenteil von der kritischen Distanz des Sohnes.

Wie kontrolliert und artifiziell auch dieses erklärtermaßen autobiographische Buch geschrieben ist, gibt sein Verfasser deutlich zu verstehen. Er will ausdrücklich einiges aus meiner Kindheit erzählen (VII, 10), der Autor nimmt die Leser bei der Hand und lullt sie mit einer Fülle von Details ein. Das Buch strotzt von Wirklichkeitsbezügen, ist gestützt durch eigene Erinnerungen, Recherchen, die Erinnerungen des knapp neunzigjährigen Vaters. Man kann sich das Dresden zur Kaiserzeit mit einem alten Stadtplan und Kästners Buch daneben blendend rekonstruieren, der Autor erhielt nicht umsonst begeisterte Briefe von Dresdner Lesern nach dem Zeitschriftenvorabdruck der Kindheitsautobiographie. Aber Kästners Professionalität zeigte sich gerade darin, dass er sein Innerstes nicht preisgab, entgegen dem äußeren Eindruck. Er konnte sich nie entscheiden, ob dies nun ein Werk für Kinder oder für Erwachsene sei, in den Werkausgaben zu Lebzeiten gibt es daher das Unikum eines zweimal abgedruckten Buchs, das sich in der Werkgruppe Kästner für Kinder und in der Kästner für Erwachsene findet. Den Kindern wird, wie angedeutet, von einer zurückliegenden Kindheit im Kaiserreich erzählt, von wilhelminischer Schule und Lehrern, von den verwandten Pferdehändlern, vom schönen, aber durch den Zweiten Weltkrieg zerstörten Dresden, von den herben Seiten dieser Kindheit im Kapitel Ein Kind hat Kummer. Dort ist von den Selbstmordversuchen seiner Mutter die Rede und von der schwer erträglichen Familiensituation, die besonders an Heiligabend eskalierte, wenn der Sohn den Diplomaten spielen und die in Geschenken konkurrierenden Eltern durch gleichmäßige Freude bei Laune halten musste. Solche Inhalte sind zwar ungewöhnlich für ein Kinderbuch, bleiben aber für jugendliche Leser immerhin verständlich.

Was entschieden an Kindern vorbeigehen muss, sind die reflektierenden Passagen: Von Zeit, Gedächtnis und Erinnerung spricht Kästner immer wieder in diesem Buch. Er unterscheidet zwischen objektiv messbarer und subjektiver Zeit; auch die Erinnerungen sind subjektiv und dennoch nicht frei verfügbar, sie kommen und gehen, wie sie wollen, vom erinnernden Ich nicht steuerbar. Im Nachwort fingiert der Erzähler ein Gespräch mit seinen Katzen und unterscheidet zwischen Erinnerungen, die man wie einen Schatz in Kriegszeiten vergräbt, anderen, die man wie Glückspfennige immer bei sich trägt (VII, 150) und die in einem Buch für die Öffentlichkeit deshalb nichts zu suchen haben. Vergeblich will er die Katzen vom Unterschied zwischen wirklicher und geschriebener Wäsche überzeugen (VII, 151). Damit gibt er zu verstehen, dass ihm der Unterschied – anders als den naiv lesenden Katzen (und, je nach Alter, wohl auch Kindern) – durchaus bewusst ist. Das große, große Sieb des Gedächtnisses ist ungerecht (VII, 76), chaotisch und sprunghaft, speichert wie ein Computer richtige wie falsche Angaben, Fächer für alles, was wir gelernt haben. Kästner vergleicht sie mit Schrank- oder Kommodenfächern, die klemmen oder leer sein können. Seine eigene Kommode im Kopf bezeichnet er als ziemlich klein, die Fächer aber als halbvoll und einigermaßen aufgeräumt. (VII, 49)

Insgesamt betont er also immer wieder das Chaotische und Unkontrollierbare von Erinnerung und Gedächtnis, gibt aber zu verstehen, seine Erinnerungen im literarischen Text seien bearbeitet, kalkuliert eingesetzt und seine Gedächtnis-Schubladen aufgeräumt. Man darf daraus schließen, dass die Kindheitsautobiographie kein unkontrolliertes Wort enthält, ein Artist verfügt hier frei über das eigene Lebensmaterial als Spielmaterial. Deshalb ergeben Recherchen immer wieder Differenzen zu Kästners Darstellung; zum Beispiel soll die geschilderte Szene im Garten der Villa Augustin den zehnjährigen Jungen betreffen, tatsächlich erweist aber der Dresdner Grundbucheintrag, dass Franz Augustin das Haus erst 1915 gekauft hat. Hier wird also entgegen dem Augenschein keine Kindheitserinnerung vorgetragen – Kästner war mindestens sechzehn, als er mit der Augustin’schen Geldtasche zur Bank lief. Poetische Verfahren ausgerechnet in einem Kinderbuch offen zu legen, mag befremden. Die poetologischen Kommentare nobilitieren das Werk aber auch und lassen ahnen, wie ernst Kästner das Genre genommen hat. Hier zeigt der Artist auf subtilere Weise als in einem plan autobiographischen Sinn eben doch, wer er ist, und das einem Publikum, von dem er sicher sein kann, dass es ihn in diesem Punkt nicht verstehen wird – oder erst, vielleicht, bei der erneuten Lektüre als Erwachsene.

«Mit mir ist kein Krieg zu gewinnen.» Vom Schüler zum Redakteur in Leipzig

Kästner hat die ersten Erziehungsinstitute seines Lebens als wilhelminische Kinderkasernen (VII, 64) beschrieben, die IV. Bürgerschule an der Tieckstraße genauso wie das Freiherrlich von Fletchersche Lehrerseminar zu Dresden-Neustadt: autoritäre Institutionen, in denen geprügelt wurde und militärischer Drill herrschte, obendrein wohnten Kästners auch noch im Kasernenviertel. Obwohl er immer ein beflissener Schüler war, ein Musterknabe mit den bestmöglichen Noten, betreffen positive Erinnerungen nur einzelne Lehrer.

Ein gemütlicher, wohl auch etwas beschränkter Herr Bremser wird mehrfach in literarischen Werken genannt; Kästners Lieblingslehrer indes war Paul Zacharias, den er vom Neustädter Turnverein her kannte und dem er im Fletcherschen Seminar wiederbegegnete. Auch der gefürchtete zwiefache Herr Lehmann (VII, 126) hinterließ einen bleibenden Eindruck: Er wollte das Schulwissen in die Kinder hineinprügeln, war aber außerhalb der Institution ein kultivierter Naturfreund, der mit seinen Vorzugsschülern – zu denen Kästner gehörte, nachdem er die Aufnahmeprüfung fürs Seminar geschafft hatte – lange Wanderungen unternahm. Schließlich gab es noch die Untermieter, die ja auch alle Lehrer waren. Der Junge konnte ihre Bibliotheken benutzen, unter Anleitung Klavier üben, er sah den Unterschied im Lebensstandard zwischen seinen Eltern und ihren Mietern. Mit einem, Paul Schurig, war das Verhältnis besonders eng. Schurig blieb über Jahre, zog sogar mit seiner Wirtsfamilie um, der Schüler durfte allein mit ihm verreisen, und er hätte fast Dora Augustin geheiratet, Erich Kästners Cousine. Zum Leidwesen des Verliebten hatte aber ihr Vater, Franz Augustin, für Lehrer nichts übrig und fertigte Schurig kurz ab.

Es wird deutlich, warum der kindliche Berufswunsch fast nur Lehrer sein konnte. Überdies gab es hier die einzige staatlich sanktionierte Aufstiegsmöglichkeit: Wer weder Oberrealschule noch Gymnasium zu bezahlen vermochte, konnte sein Kind immer noch aufs Lehrerseminar schicken. Das Freiherrlich von Fletchersche Institut war ein Internat, und obwohl die elterliche Wohnung nur einige Schritte entfernt lag, musste Kästner dort bleiben, zweimal in der Woche nur eine Stunde Ausgang. Die Lehrerkaserne entsprach eher einer Unteroffiziersschule, in der die Schüler gebrochen werden sollten. Kästner meinte rückblickend, der Staat habe sich hier blindlings gehorsame, kleine Beamte mit Pensionsberechtigung heranziehen lassen (II, 77).

Aus dieser Zeit gibt es noch einige Schulhefte in Kästners Nachlass. Die Aufsätze zeigen einen angepassten Schüler, der an Goethe die deutsche Innerlichkeit pries und die nationalstolzen Phrasen der Lehrer wiedergab. Auch seine ersten gedruckten Gedichte stammen aus dem Lehrerseminar. Der «Fletcheranerbote» vom Januar 1915 bemerkte, das Interesse der Schüler «für den Krieg und das, was mit ihm zusammenhängt», sei «begreiflicherweise groß. Kriegstagebücher, reichliches Lesen der Zeitungen […], nicht zuletzt auch dichterische Versuche zeugen davon.»[2] Von den ersten Monaten des Weltkriegs an, nach dem Attentat auf den österreichischen Thronfolger im Juni 1914 in Sarajewo, muss den Schülern klar gewesen sein, wie sehr sie das Geschehen anging. Die Jüngeren sahen, wie die Älteren eingezogen wurden, und konnten sich ausrechnen, wann sie ihren Gestellungsbefehl erhalten würden. Der «Quintaner Erich Kästner» veröffentlichte das Gedicht Helden!:

Es gibt ein Wort, das sagt so viel

Und ist so inhaltsschwer:

Ein jeder, der es hört, wird still,

Es klingt so hoch, so hehr:

Helden!

[…] Und alle, die da draußen ruh’n,

Tief unter Erd’ und Stein,

Verdienen, daß wir ihnen nun

Den schönsten Nachruf weih’n:

Helden!

Inhaltlich ist dieses Gedicht genauso staatsfromm und konformistisch wie die erhaltenen Aufsätze, formal zeigt sich aber schon ein erstaunliches Können für einen knapp Sechzehnjährigen. Dieses Bild ändert sich in den folgenden Jahrgängen der Schulzeitung nicht.

Im April 1917 erschien Kästners Abschiedslied, Meinen hinausziehenden Kameraden gewidmet. Es spricht von der Sehnsucht nach Frieden, nach einem Wiedersehen, vom Grauen auf die Frage Wo Ihr morgen seid? und wünscht den Mitschülern, dass sie die, die uns beneiden, | Züchtigt mit dem Schwert! Als sein Fletcheraner-Farbenlied und das Lied der Jugend im April 1918 veröffentlicht wurde, war der Dichter selbst «z.Zt. im Felde» und schrieb pessimistisch: Komm Tod! Und laß Dich küssen! | Was schert uns Freud und Lust? | Jungsein heißt Sterben-Müssen!

Im «Fletcheranerboten» häuften sich die Todesanzeigen, dick schwarz umrandete Kästen mit den Namen der Gefallenen unter dem Horaz-Vers «Dulce et decorum est pro patria mori». Bertolt Brecht, ein Jahr älter als Kästner und gleichfalls noch Schüler, wertete in einem Aufsatz den «Ausspruch, daß es süß und ehrenvoll sei, für das Vaterland zu sterben», als «Zweckpropaganda» und spottete über Horaz und seine wilhelminischen Nachahmer:

«Nur Hohlköpfe können die Eitelkeit so weit treiben, von einem leichten Sprung durch das dunkle Tor zu reden, und auch dies nur, solange sie sich weitab von der letzten Stunde glauben. Tritt der Knochenmann aber an sie selbst heran, dann nehmen sie den Schild auf den Rücken und entwetzen, wie des Imperators feister Hofnarr bei Philippi, der diesen Spruch ersann.»[3] Brechts Lehrer fanden das gar nicht lustig und hätten ihn beinahe relegiert. Bei Kästner findet sich in dieser Zeit selbst kein Zeichen offener Auflehnung. Allerdings hat er später die Namen seiner gefallenen Freunde Rochlitz, Braun und Kern – die sich in den Todesanzeigen des «Fletcheranerboten» finden – in dem Gedicht Primaner in Uniform (1929) aufbewahrt.

Am 20. Juni 1917 erhielt er ein Kriegsabgangszeugnis, ein Jahr früher als in Friedenszeiten, einen Tag darauf musste er als «Einjährig-Freiwilliger» zur Fußartillerie einrücken. Er hatte insofern Glück, als er nach den Ausbildungswochen in Dresden nicht mehr an die Front geschickt wurde; Unglück aber, weil er an einen Leuteschinder geriet, den Sergeant Waurich des gleichnamigen Gedichts in der Sammlung Lärm im Spiegel (1929). Dieser Ausbilder brachte seine Zöglinge an den Rand ihres Gehorsams und die Grenzen ihrer Physis, und darüber hinaus:

Er hat mich zum Spaß durch den Sand gehetzt

und hinterher lauernd gefragt:

‹Wenn du nun meinen Revolver hättst –

brächtst du mich um, gleich hier und gleich jetzt?›

Da hab ich ‹Ja!›, gesagt. […]

Der Mann hat mir das Herz versaut.

Das wird ihm nie verziehn.

Es sticht und schmerzt und hämmert laut.

Und wenn mir nachts vorm Schlafen graut,

dann denke ich an ihn. (I, 66)

Gegen Ende des Ersten Weltkriegs griffen Herzneurosen um sich. Brecht hatte eine und wurde gar nicht erst einberufen, einige Autoren des Dresdner Expressionismus hatten sie und kurierten sie in Sanatorien auf dem «Weißen Hirschen» aus, Georg von der Vring hat sie in seinem Roman «Soldat Suhren» (1927) als literarischen Topos gestaltet. Kästner schrieb in einem Lebenslauf unmittelbar nach Kriegsende 1918 von seinen durch die anstrengende Ausbildung beim Militär stark verschlimmerten Herzleiden (Herz-Erweiterung, -Klappenfehler und -Neurose)